‘What literally no one understood beforehand was the mind of the man. Sadat aimed not so much for territorial gain but for a crisis that would alter the attitudes into which parties were frozen – and thereby open the way to negotiations. The shock would enable both sides, including Egypt, to show a flexibility that was impossible while Israel considered itself militarily supreme and Egypt was paralyzed by humiliation. His purpose, in short, was psychological and diplomatic, much more than military.’ – Henry Kissinger on Yom Kippur War

1973年6月美國總統理察·米爾豪斯·尼克森(Richard Milhous Nixon)招呼當年蘇聯共產黨中央委員會總書記列昂尼德·伊里奇·布里茲涅夫(Leonid Ilyich Brezhnev)到其加州岸邊的別墅作客數天促膝長談。某夜布里茲涅夫在凌晨時份突然要求見尼克森,好夢正酣的尼克森只好勉為其難和焦急的布里茲涅夫談了近三句鐘。當中的內容據說是布里茲涅夫詢問尼克森一旦中東爆發了大規模的戰爭時,美蘇進一步升級至世界大戰的可能。到了1973年10月6日至25日,結果以埃及和敘利亞為首的阿拉伯世界動員了近百萬大軍入侵以色列,史稱贖罪日戰爭(Yom Kippur War)。其實除了金融市場外,足球、政局甚至戰爭也有莊家。作為當中的參予者,表面勢不兩立的對手和其他外圍的艇仔其於本身的利益往往出現了意想不到的合縱連橫的關係。有感近年中東北非的茉莉花風潮和近日中國就沿海爭議的問題,筆者決定和眾博友重溫這一段改變世界政局的戰爭大龍鳯。

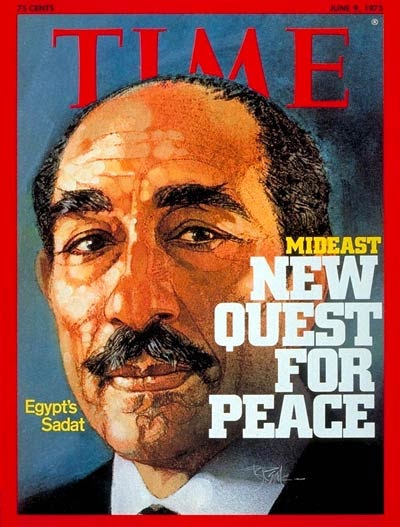

自1948年立國以來,以猶太殖民為主的以色列先後和近鄰的阿拉伯國家先後打了不少大大少少的戰爭,而這些地緣政治的衝突亦多少是當今茉莉花風潮和敘利亞內戰的遠因。背靠美國源源不絕的先進軍援和猶太將士在戰爭中出色彩的表現,這夥大衛之子立下中東常勝之師的軍事奇蹟。在贖罪日戰爭爆發的前夕穆罕默德·安瓦爾·薩達特(Muhammad Anwar El Sadat)的埃及和哈菲茲·阿薩德(Hafez al-Assad)的敘利亞基本上是經濟幾陷破產邊緣的以色列手下敗將。然而自恃大量蘇聯軍援的供應,薩達特和阿薩德決定作一場政治豪賭,不惜以犠牲一百萬將士誓言奪回西奈半島和戈蘭高地。在大戰前夕,以埃及和敘利亞為首的阿拉伯已經多次進行假動員以哄騙以軍他們的軍事行動只是靠嚇。結果在1973年10月6日的猶太人聖節贖罪日,阿拉伯聯軍以先進蘇聯武器突襲以軍。由於疏於防範,前線以軍迅速潰散。懼於亡國之刦的以色列總理果爾達·梅雅夫人(Golda Meir)唯有哭於美廷求援大叫:「The Third Temple is going under!」。當年尼克森總統固然不欲以色列這忠實盟友倒下,但又不欲明目張膽支持以色列打有蘇聯支持的阿拉伯聯軍而觸發第三次世界大戰。於是急急如律令美國空軍以午夜快車(Midnight Express)把大量先進軍援由美國經葡萄牙亞速爾群島(Azores)送給以色列。可惜一場大西洋風暴貽誤時間,令美軍援延誤會至天光才送抵以色列。於是贖罪日戰爭便正正式式升格成美蘇一場大型的中東代理人戰爭(Proxy War),而擁有大量美援的以軍登時「上電」把阿拉伯聯軍趕出以色列並大有直搗埃及首都開羅之勢。在薩達特快將兵敗亡國之際,美蘇的先進軍援突然斷纜,結果以埃百萬大軍只好在其邊境進行消耗戰。最終這場雙方死傷超過五萬動員近百萬大軍的存亡戰便如此結速。

贖罪日戰爭是典型的以空軍導彈為主的現代閃電戰,美蘇作為先進軍援的終極供應商其實是這場大戰的真正莊家。當晚尼克森和布里茲涅夫近三句鐘夜半無人私語時大概不會是布里茲涅夫向尼克森的斷背真情剖白罷?!表面上以色列仍然是這場戰爭的勝利者,其不敗雄獅的金漆招牌仍然沒有動搖。但蓆底其實真正贏家另有其人,輸家只是在沙場上死得不明不白的人矣。改天再談這場戰爭大龍鳯究竟是什麼葫蘆賣什麼藥!