- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

演說1709右派國家

來源: http://www.tangsbookclub.com/2017/09/01/%e6%bc%94%e8%aa%aa1709%e5%8f%b3%e6%b4%be%e5%9c%8b%e5%ae%b6/演說1709右派國家

講者:掌門

《右派國家The Right Nation:Conservative Power in America》(2004) John Micklethwait & Adrian Wooldridge

〈何謂「右派」?〉

「右派」一詞語意含混, 在本書的脈絡,這詞意等同於「保守主義」.

政治哲學上的「保守主義」源於 法國大革命時代的 英國思想家 伯克Edmund Burker. 伯克的政治思想可以歸結為六點:

1對國家權力(ie政府)的深刻不信任;**** 2愛 “自由”甚於愛“平等”;**** 3愛國主義; ***

4對已存制度和 “等級制度”堅信不疑; 5對 “進步” 觀念抱持疑慮; 和6 菁英主義.***

在政治哲學層面,美式保守主義與英式有所不同, 「美國右派」特別強調前三者, 而對後三者則模棱兩可. 相比歐陸的保守主義者, 美國右派對政府抱有的敵意深得多; 非常偏愛「小政府」; 因為更加擁抱自由,所以更能忍受社會不平等.***

在國家政策層面,所有發達國家當中, 美國是唯一沒有完全由政府支持醫療保健系統; 唯一沒有向所有家庭提供兒童撫養津貼; 唯二(另一個是澳洲)婦女沒有帶薪產假的國家. 即是說,美國是福利最少的發達國家, 這符合了右派 “小政府” 和 “容忍社會不平等” 的核心想法. 另外,美國是最好戰,和關押了最多犯人的民主國家, 申明其「道德主義」的保守價值觀. ***

在風俗文化層面,傳統思想和 「新教福音派」精神仍舊浸透著美國社會. 在下列對立議題:(婦女墮胎權,反墮胎),(同性戀權利,反同性戀),(禁止持有槍械,有權持槍),(贊成安樂死,反對安樂死), (禁止死刑,保留死刑)….. ,美國人比歐洲人更傾向選擇後者, 這定義了民俗意義上的「右派」.***** 很有趣的一點, 美國是唯一有半數家庭進行飯前禱告的國家.

隨著經濟高速發展,教育和媒體蓬勃, 戰後的美國原先一路傾向自由化,直到政壇上出現了一場

〈保守主義復興運動〉.

1964年共和黨 高華德Barry Goldwater參選總統, 以罕見的票差(選舉人票52:468, 只贏6個州.)慘敗於民主黨的 詹森Lyndon Johnson手下. 共和黨的慘敗在當時被黨內視作大災難,誰知其不然, 高華德開創的總體選舉戰略影響深遠,為後來共和黨中興奠下了基礎. 遵循高氏的三方面總路綫:a向西部和南部(而非傳統的東部) 爭奪選民; b勾結新興的智識型財閥; c民粹主義宣傳策略,*** 共和黨扭轉戰後長期的國會劣勢,逐步奪得參眾兩院多數席位.

高氏作風硬朗,形象鮮明, 一面倒 愛國,反共,保守….. 他在競選活動中聲稱不排除使用 “低當量核武”以結束越戰, “極激” 言論招致大敗, 但值得註意的是他取勝的六個州,除家鄉州外, 全都是內戰意義上的南方州郡,亦即最右的州郡. 其實右轉的不是南方州郡; 右轉的是共和黨.***

共和黨因 “水門事件”聲譽掃地, 然而區區數年間便在魅力型領袖 列根Ronald Reagan總統帶領下重新團結,踏上右傾道路. 他不單只重振了衰落的美國霸權,更在全球敲訂了 終局性的

〈新自由主義秩序〉.

列根早歲當演員,擅長飾演西部牛仔英雄, 是首位把西部保守主義具體化的總統,甚至在橢圓形辦公室裡擺放了一具銅馬鞍. 1971年一鳴驚人,當選加州州長, 任職期間聲譽日隆. 1980年以44個州489張選舉人票超額差距當選總統. 共和黨在參議院新增12席,二十五年來重新成為多數黨; 在眾議院也多奪了33席,可謂頹風盡掃!

列根徹底奉行右派的 “市場資本主義”,上臺後進行了一場政治豪賭, 透過立法手段鬆綁企業界(尤其是銀行業)的諸多規限; 又大幅減稅,激勵投資和金融活動,將企業稅率從最高70%驟降至33%!他嚴厲打壓工會,委任保守派首席大法官, 為企業和金融界主導社會經濟護航. ***

他的強硬外交政策把蘇聯壓得擡不起頭,用 “星戰計劃” 把對手的經濟拖垮. 他不單打垮了敵人,也打垮了盟友. 1985年「廣場協議」迫使日元瘋狂升值,引爆泡沫經濟, 使日本入了兩個 “失落十年”,從此再也不能威脅美國世界經濟龍頭的地位.

在國際政治上面,列根和戴卓爾夫人聯手推行「新自由主義秩序」, 利用美元作為單一國際貨幣的強勢地位, 透過IMF和世銀 逼迫全體發展中國家拆除貿易壁壘,開放資本市場. 此番擘劃影響極其深遠, 造就了今日世界「全球化」,貿易化和金融化的面貌.***** 就其實質而言,新自由主義秩序限縮了主權國家的權力,就是一種國際化的保守主義.

在整個列根任期,美國經濟一路狂飊, 綜合國力重上戰後初期的巔峰. 列根引退之後,共和黨依然人材輩出,一路引領風騷. 作為人物,文質彬彬的老布殊George H W Bush是無敵的, 耶魯學生領袖,擅長運動; 戰時海軍機師,座機被日軍擊落,跳傘墜海,為潛艇所救, 可能是最年輕的美國二戰英雄. 他的石油事業屬於白手興家,發跡致富後才重投父親的共和黨政客生涯, 歷任參議員, 駐聯合國大使,共和黨主席,駐北京辦事處主任,CIA局長,列根的副總統; 最後1989年出任總統.

另一位大振共和黨聲勢的要角是1995年眾議院新議長 金里奇Newt Gingrich. 金氏帶領300名共和黨候選人聯署共同競選綱領《與美國有約Contract With America》,提出10項重大的保守主義政策主張.*** 文末信誓旦旦,“如果我們違背協議,就把我們趕出去.” 豪氣直幹雲宵. 結果民主黨人失去53個眾議院,10個參議院席位; 而共和黨則四十年來重奪眾議院多數黨地位. 新議長主持下的國會如言在三個月內通過該十項重大保守立法, 那是共和黨和美國右派最輝煌的歷史時刻.

美國民間的「民粹主義」運動和組織一般具有明顯的3R特徵:激進的radical, 宗教的religious, 和 右派的Right, 這三者緊密糾纏,構成民俗文化的內核.***

除了 “反稅團體” 之外, 最強勁的 “遊說團體” 要數

〈美國步槍協會National Rifle Association〉.

根據美國《憲法第二修訂案》「人民持有和攜帶武器的權利,不得予以侵犯. 」的具體條文, “持槍權利” 列入基本人權,拔高到 “不得立法侵犯” 的地步,*** 這在西方國家亦屬非常罕見. 美國人對 “持槍權” 的偏執,不能從實務觀點理解,而是入於意識形態範疇, 反映潛意識中對政府深沈的不信任,與及對 “個人至上主義” 的無限渴求.

「美國步槍協會」擁有400萬會員,財雄勢大, 在國會山設有先進辦公室,附屬電話推銷部門. 但最利害的是它的組織力和執行力, 在全國有100萬個選區層級的基點,動員能力超強. 在這個投票率只有50%的國家, 該組織宣稱其草根階層成員的投票率高達95%! “選舉含金量” 冠絕群倫. 但協會的選舉生涯卻充滿悲憤, 很多共和黨政客在競選時向她靠攏,當選後卻又保持距離. 貴族作風的老布殊甚至曾退回 “終身會員” 資格以示割蓆.

然而, 無論 “槍”的力量如何強大,仍無法及得上 “神”.

〈基督教右派〉

美國的右派教會起初並不怎樣熱衷政治,更不願介入選舉活動. 是1973年聯邦最高法院裁定「婦女擁有墮胎權利」一事嚴厲挑動了他們的神經. 南方浸禮會牧師Jerry Falwell拍案而起,大聲疾呼 “撒旦已經行動起來要毀滅美國, 上帝需要聽到呼聲,把美國從內部的道德腐朽中拯救出來.” 他成立了選舉組織「道德多數派Moral Majority」, 十年間吸納了250萬選民,樹立了宗教右派參政的典範.***

MM聚焦於墮胎和同性戀這兩個當年撕裂社會的核心道德議題進行政治爭鬥, 論者以為,沒有墮胎和同性戀,就沒有宗教右派政治組織. 宗教右派從成立之初即一面倒向共和黨,就像黑人倒向民主黨那樣.***

到了九十年代,隨著社會對兩個議題爭議寢息, MM失去了著力點, 更因其令人反感的 “譴責詛咒傳道方法”而趨於式微. 1988年 老布殊的精神導師Pat Robertson創立「基督教聯盟Christian Coalition」,取代其領導位置. CC不再糾纏於特定的道德議題,轉而高舉「家庭價值」作為核心理念. CC組織更專業化,僱用幹練的行政專才; 行動綱領更現代化,透過教會和學校家長網絡宣傳競選; 關註的社會議題更廣泛,包涵犯罪,稅收,政府浪費和醫保等方面. 十年間該會建立了2,000個分會,吸納了190萬會員.

千禧過後,連CC也感不敵, 繼起的是「關註家庭Focus on the Family」. FF是南加州大學醫學院小兒科教授Jim Dobson於1977年所創立, 卻是大器晚成. 該會年預算高達1.3億元,在科羅拉多州擁有佔地85英畝的總部. FF的聰明之處是不把自身定義為選舉組織,甚至連政治組織也刻意模糊化, 她把關註的政治議題全都轉換成道德或宗教議題.*** 它把「傳統家庭價值」捧成重中之重, 在華盛頓成立遊說團體「家庭研究委員會」, 號稱會員人數45萬.

FF在共和黨內影響力極為巨大, 其主席曾經大言炎炎地公開宣稱: “沒有數以百萬計的基督徒選票, 就不會有國會兩院中共和黨的多數黨地位; 不會有 布殊父子的總統職位; 不會有這麼多共和黨州長;不會有這麼多共和黨控制的州議會. 這就是事實.”

〈家學運動the homeschooling movement〉

根據美國教育局1999年調查,全美有85萬名孩童接受家學教育; 而「家學合法權捍衛協會the Home School Legal Defense Association」則估計有200萬名,相當於適齡學童總量的4%.***

家學運動也是由宗教右派催生的. 1970年聯邦最高法院裁決禁止學校祈禱, 使宗教右派悲憤莫名,開展了漫長的爭權運動. 那時在家教育孩子是非法的. 現今,在家教育孩子在50個州都合法, 只有28個州規定該等學童要接受官方評核,在13個州父母只須通告政府就可以了. 而家學教育教材的市場價值則高達每年8.5億元.

對中產家庭來說,家學教育代價沈重, 極耗心力時間,且持續多年. 該等家庭等於放棄了已付稅的公共教育,也通常得放棄家庭的次份收入. 他們為何這樣做?原因有幾點:宗教右派不相信學校會教導孩子信神; 種族主義者則嫌惡 “黑人汙染”, 造成校園暴力和水準低下; 不信任政府者乾脆認定 “公共服務必屬劣質”. 某些理想主義者則認為教育先天上是個人性質的, 必須因材施教,劃一標準教程是為無理.****

美國右派政治思想的極致,就是在世界智識界臭名昭彰的「新保守主義」; 而美國右派政治行動的極致,就是在全球政界臭名昭彰的

〈小布殊單邊主義〉.

“9.11” 事件遺禍最深遠的不是毀廈殺人,打開(邪惡的)恐怖主義魔盒; 而是令致原本連在美國也無甚銷場的極右新保守主義乘勢而起,主導外交政策,形成了小布殊的「單邊主義」和 (更邪惡的)「反恐戰爭」.

美國的新保守主義是在一般保守主義上面加上三項強烈特徵: A(亂世觀點)對國際局勢非常悲觀; 那麼,撥亂反正,捨我其誰? B(福音觀點)美國因其偉大,有道德責任將美式自由民主價值觀傳播到全世界去, 以消除混亂,建立秩序; 在這個過程中,盟友們胼手胝足,共襄善舉,固然最好,可惜…..他們太不濟事. 所以

C美國應該冷酷而現實地施行「單邊主義」.*****

單邊主義的眉目初現於2002年夏 小布殊總統在 西點軍校畢業典禮上發表的演說. “美國軍隊將強大到勸阻任何潛在對手,使其不再追求軍力超過或者趕上美國.” 三個月後,五角大廈以《國家安全戰略National Security Straterge》文件正式敲定, 美國的軍費預算是其後14個國家的總和.

在空戰中,西歐的雷達偵察不到美國戰機; 美國擁有87架C17戰略運輸機,西歐只有4架. 那麼,美國在採取軍事行動上面為何還要和盟國協商? 這就是小布殊的「單邊主義」.

以 “大殺傷力武器”騙局方式 (CIA提供的衛星照片,鮑威爾Collins Powell將軍拿著它到聯合國兜售,因而英名盡喪.) 催開的「第二次伊拉克戰爭」造成兩河地區十餘年兵禍連結,生靈塗炭,迄今尚無解救.

對美國來說,其代價是幾萬億元的外債;幾千條子弟的性命; 還有國際聲譽低落, 領導力下降. 戰爭未久, BBC覆蓋11個國家(包括 美國, 及其最密切3個盟國 以色列,英國和加拿大.) 共11,000人的調查發現, 人們認為美國對全球安全的威脅遠大於 中國,伊朗,俄羅斯和法國; 其程度約莫等同 北韓. 甚至在南韓,人們也認為小布殊比 金正日威脅更大!只有 “基地組織”是唯一比 “美國”更具威脅性的勢力!

演說1710美中開戰的起點

來源: http://www.tangsbookclub.com/2017/09/28/%e6%bc%94%e8%aa%aa1710%e7%be%8e%e4%b8%ad%e9%96%8b%e6%88%b0%e7%9a%84%e8%b5%b7%e9%bb%9e/演說1710美中開戰的起點

講者:掌門

〈東風壓倒西風〉

在1995年臺海危機的時刻,中國軍方第一次舉行彈道飛彈演習. 三天裡, 每天試射兩枚「東風15型」飛彈. 該型號屬公路機動型短程彈道飛彈,射程600英里, 特點是可快速布署,具備高度隱蔽性. 那次試射未盡人意, 其中一枚因導引系統故障被迫半空引爆;兩枚落在靶區外面; 即使打進靶區的三枚,都沒有命中核心. 行家評論其技術水平約略相當於50年代美蘇的標準,ie「誤差距離」為1英里.

但在1996年第二次試射, 所有飛彈都精準地擊中目標,誤差距離只有幾百公尺,相當於80年代的美蘇標準. 換句話說,中國僅以八個月時間就達成美蘇花費二十五年才做到的技術提升. 中國人如何做得到?至今仍是個謎.*** (西方人則一口咬定,這出於天才的….. 網絡盜竊,是從 五角大廈和武器承包商那兒偷來的. )

無論如何,中國的彈道技術後來提升得更令人觸目, 反映在衛星和航天科技的長足進步上面. 現下中國財/才雄勢大,在諸多高科技領域步步進逼西方先進國, 最近「銀河一號」超越「美洲虎」榮膺世上最高速計算機,更充滿著中式象徵主義意涵…..

《美中開戰的起點Crouching Tiger:What China’s Militarism Means for the World》(2015) Peter Navarro

本書內容相當邪惡,簡單地說,就是全部可找到的 “敵視中國”言論的集成; 寫作風格十分通俗和民粹化,自詡是本 “推理故事”. 全書分為45章,每章提出一個問題,環環相扣, 圖窮匕現,最後導出終極問題:「快速軍事化的中國對亞洲和平與繁榮帶來何等威脅? 」

本講介紹書中有關 美中軍備競賽的發展近況, 特別聚焦於有趣的 中方 “非對稱武器asymmetric weapons策略” 和 美方的因應戰略考量.

〈反艦艇彈道飛彈〉

空戰武器屬於更高科技和更資本密集類型, 此所以美國的空戰優勢大幅領先全世界. 空戰的象徵物就是航母, 美國擁有11個航母戰鬥群,次位的國家只有2個.

投放空戰武器的更佳選擇是在 遠端的戰略性地理位置構築大型海空軍「先遣基地」. 現時西太平洋地區,美國在日本設有三個大型基地;南韓4個; 菲律賓和泰國各1個; 還有重鎮 關島虎視雄據大洋中央.

面對這圍堵態勢,中國軍方的定策名為 「反介入, 區域阻絕anti-access,area denial」, 意思是在遠洋截擊來犯的艦隊, 具體的戰鬥目標很簡明,就是要擊沈前來的航母於區域之外緣!

要達成這項目標,合適的武器有三種:a航母; b潛艇; 和c彈道飛彈. 三者之中,a可以不論; 所以中方發展的是b和c,是為「非對稱武器策略」. 兩者之中,潛艇是傳統的反航母工具,攻防戰術研究甚詳; 但「反艦艇彈道飛彈」卻是新開發的武器,相關戰術一片空白, 這就是軍備相對弱勢的中方的突破口.

書中提出一個很技術性的問題:「從數千英里外,攻擊開放海域中以30節速度航行的航母有多困難? 」,答案是 “幾乎不可能”,理由是…..

一般而言,飛彈分為兩種:

Def.「巡弋飛彈Cruise missile」使用小型噴射推進器,飛行高度很低, 甚至可以貼近地表輪廓以避耳目.

反之,def.「彈道飛彈ballistic missile」的定義是:飛行的首階段使用火箭推動,脫離大氣層後進行 次軌道太空飛行, 然後在選定位置以 自由落體方式返回大氣層,*** 依靠準確計算落在目標之上.

對擁有太空科技的國家來說,發射攜帶核子彈頭的洲際彈道飛彈擊中一個城市,並沒有甚麼難度. 但要控制攜帶常規彈頭的中程彈道飛彈,歷時十多分鐘,飛越兩三千里之後, 再以自由落體方式擊中一艘自主移動的航母,那就 “幾乎不可能” 了. 要做到這種精準度,需要技術革新, 回到大氣層的飛彈要具備微調能力,“平飛”狙擊目標艦艇. 本書認為 中國(可能)是目前 唯一 開發出這種彈道飛彈技術的國家.***

非對稱武器策略利害之處不在戰術強度,而在於成本效益.**** 無論是從陸上基地發射彈道飛彈,抑或用快速雙體船逼近目標發射巡弋飛彈, 一枚飛彈的造價不過數百萬美元, 但一艘航母的造價卻是一百億,外加五千條美軍性命!

中方的戰術未必真的能夠有效地限制美軍在西太洋的活動,但卻極大地增加了活動的風險! 中方不是要進行「強硬防禦」, 而是增加美方的主觀性風險,使其 “知難不進”.****

非對稱武器策略徹底改變了西太平洋的戰略平衡. 彈道飛彈固然對駛進海域的航母起到阻嚇作用; 而中方佈署在沿海的大量巡弋飛彈對美軍先遣基地的威懾作用則更為實質性和難以化解.*** 美國海軍發展出一種終極武器「神盾系統」, 那是個雷達系統,可以同時鎖定100個來犯的目標, 但是….. “漫天箭雨” 又能否盡接呢?

〈美方的因應戰略〉

「非對稱武器策略」確實在戰略層面動搖了美方「先遣基地+流動航母」空中壓倒的絕對優勢.*** 那麼美方就要考慮:維持並強化已有結構; 抑或從根本上改變結構?

基於系統的優化程度已然甚高,強化已有結構的途徑非常有限. 最具效益的新戰術手段是在先遣基地佈署美國陸軍的終極武器「薩德THAAD系統:戰區高空防禦飛彈」, 那是能夠在超高空截擊入侵飛行體(主要針對彈道飛彈,也包括戰機.)的飛彈系統. 但是佈署薩德有個政治難處,易遭基地 在地國人民的反對. 再者,神盾和薩德都是防禦系統,無論如何高效, 共同弱點是 “久守必失”,沒有把握同時間應付超大量來襲飛彈. *** 它們的真正用途只是爭取時間,進行反擊.

另一個方法是分散基地,但除了削弱規模效益,增加財務成本之外, 也要面對上述政治難處. 況且基地總比飛彈貴得多,風險成本無從避免.

於是美軍內部提出了大膽的戰略變調:廢止航母主導,代之以潛艇.****

航母將戰機帶到敵方的近海,施行空中壓制和定點轟炸. 優點是戰術力量強大; 選擇範圍寬廣,可以殲滅軍隊,也可以轟炸城市和基建. 潛艇攜帶的武器少得多,選擇範圍也就狹窄得多.

但是潛艇神出鬼沒,防不勝防, 既不用擔憂敵方的先制攻擊,也是 後發瞬時反擊的最佳武器.*** 最重要的是:美國的潛艇技術全球最先進. 如要施行核子打擊的話,潛艇更是無上佳選, 可以在水底發射彈道飛彈,不露形跡,非常利害.

潛艇卻有一項意料外的政治弱點:正是由於匿蹤藏形, 受保護的人民(尤其是盟國的)看不到它的存在,不似航母那樣能帶來 “安全感”;*** 同理,對敵國人民的心理威脅也有所不及.

基於美國是個民主制國家,作為三軍統帥的總統沒有發動戰爭的權力, 美軍在戰略上排除了 向假想敵先制攻擊的可能性,*** 瞬時反擊佈署成為不可或缺的消極性戰略設定.

美國在西太平洋只有一個假想敵,那就是中國. 於是Def.具體的戰略目標明訂為:假設美國的先遣基地,或者盟國本土(一般情況下,前者會先於後者發生.), 遭到中國的飛彈襲擊,美國如何發動全面反擊. 這種軍事行動綱領稱為「海空總體戰AirSea Battle」策略.***

Def.與此相對的是積極性策略,在中國發動先制攻擊之前, 試圖透過海上封鎖和「經濟絞殺economic strangulation」來限制其發動戰爭. 這種政治和軍事混合綱領稱為「近海控制offshore Control」策略.***

這兩種戰略思想的辯論,構成現今美國軍事政策論壇的主戲碼.

〈海空總體戰〉

策略由五角大廈分析師Andrew Krepinevich提出, 認為要應對中國的飛彈攻勢, 美軍的 四大軍種(空,海,陸,海軍陸戰隊) 必須緊密協作,一體行動. 作戰路綫圖規劃出兩個階段:

在首階段行動,空軍必須執行 “太空反制任務”, 破壞中方的 “人造衛星海洋監控系統”, 藉以阻止其瞄準高價值航母.*** 除了要摧毀中國的衛星,還預設攻擊多個境內地面戰略目標, 包括 “北京航天飛行控制中心”, 新疆的大型 “相位陣列雷達” 和反衛星武器設施, 與及散處多地的衛星發射和監控基地. 另一方面,海軍則利用 “神盾系統” 防禦各個先遣基地, 使其免受中方巡弋飛彈的大規模攻擊,以爭取時間啓動次階段作戰.

次階段計劃充滿爭議性,具體做法就是以非核子武器攻擊中國本土, 以因應中方對區域中的美國軍艦和先遣基地的非核武先制攻擊. 簡言之,即是對中國進行全面戰爭.

表面看來,總體戰策略邏輯清楚, 道德上合乎 “舊約式以牙還牙” 精神; 政治上合理;軍事上可行, 近乎是種必然性選擇.*** 但是細究之下,情況異常複雜.

基於資源配置,中國的常規和核子飛彈武器庫並未進行區隔,編制上共同隸屬「第二砲兵部隊」, 無論是貯存,監控和發射作業,都在相同的基地進行.*** 即是說,美軍針對飛彈基地的任何攻擊,便等同於對中方核武設施的先制攻擊. 中方出於害怕失去 “核武二次攻擊” 能力,極有可能搶先啓動核武!從而引發全人類不能接受的核子戰爭.

對總體戰更專業的批評意見則指出該策略的執行,在兩個層面上是無效的. 首先,中國幅員極度遼闊,作戰重心分散, 根本不可能針對全部飛彈基地和控制中心進行同步深度打擊. 美軍徹底癱瘓中國戰鬥神經網絡的可能性甚低.*** 其次,美軍阻截行動中飛彈的可能性更是低之又低. 兩者相合,策略根本上無效.

於是反對派戰略學家提出方法論上截然不同的謀略.

〈近海控制〉

策略由「美國國防大學」戰略學家TX Hammes上校和「美國海軍研究院」的專家們提出, 具體行動為將「第一島鏈」變成一條封鎖綫,禁止中國的商船和軍艦越過.**** 這是美國版的「區域阻絕」, 透過「遠端封鎖」扼殺中國的全球貿易.

第一島鏈的末端和咽喉要道就是 「馬六甲海峽」,通往 印度洋的必經之路, 中國絕大部分石油和原材料進口,工業製品出口的門戶. 閉關鎖戶則敵方不戰自潰; 甚至單是威嚇這樣做,就足以使敵方不敢輕舉妄動.

再者,第一島鏈的 “琉球弧綫” 段落是中國進入西太平洋的拒馬索. 弧綫上的咽喉段「宮古海峽」是中國商船和戰艦(特別是潛艇,需要 水深和海底地形活動條件.) 的進出要道. 而日本已在海峽佈署了 大型雷達系統和「88型岸置反艦飛彈」.

總的來說,這策略的 戰略強度十足; 加上美國海軍實力天下無雙,而沿鏈盡皆盟國,故此 可行性也極高.*** 表面看來,也不像 “總體戰策略” 那樣直接導入全面戰爭; 更重要的是,我僅僅封鎖你,你總不成動用核武吧! 於是,近海策略在政策辯論中占了上風.

〈評估近海控制策略〉

Hammes上校言辭犀利, “本策略是要逼迫中國在美國力量最大化; 並且本身力量遭到持續削弱的情況下作戰.”, 換句話說,單是拖就足以把你拖垮!他的理論, 稱為「勝利理論」, 很有深度,共分為三個部分:

A目標

不是消滅或摧毀中國, 所以應該盡可能不攻擊中國本土,盡可能避免全面戰爭. 他認為在這個時代,要完全擊敗一個核子強權是不可能的,也是不智的. 他的目標是在中國動手壓迫西太平洋盟國的情況下,導入局部有限度戰爭,稱為「低強度戰爭」. 「勝利」就是停戰,然後撤兵.****

B前設

“只要不摧毀中國的基礎設施,就能促進戰後全球貿易迅速復元.”**** 全球需要中國這間 “世界工廠”; 美國也需要中國的十四億消費者.

C後果

根據 克勞塞維茨 “激情, 機會和理性造就戰爭.” 的說法,總體戰是錯誤的. 攻擊本土只會燃點中國人的愛國激情,勾起 “百年國恥” 的集體回憶, 引發漫長的戰爭.

海軍研究院則提出了本策略的最後重點D迴旋:施加壓力的過程是 緩慢,有序而漸進的, 這種「蟒蛇式」攻擊方式 (相對總體戰的「響尾蛇式」瞬時攻擊.), 能在緊握主導權的狀況下, 為雙方進行外交斡旋提供所需的時間和空間.*****

以上的正面評估確實擲地有聲; 但是近海控制也有其負面評價之處. 首先,中國對美國這項策略瞭如指掌,刻下正釐訂一系列對策, 開發多元海陸貿易運輸路綫,繞過第一島鏈和馬六甲海峽,以避敵鋒芒. 「一帶一路」國際經貿和基建開發計劃的拓展, 其大戰略深意在於牽涉進幾十個國家,令美國的封鎖策略無處著力!*****

其次,執行近海控制策略端賴美軍在日韓和關島的先遣基地, 但這些基地卻充分暴露在中國密集飛彈攻勢威脅之下. 一旦中方針對美方的遠端封鎖還以顏色,則出手政擊不外此途, 那麼大勢仍得還原為海空總體戰格局.***

其三,有趣的是,遠端封鎖策略既傷敵亦傷友(甚至也傷己). 盟國日韓澳洲與中國經濟已然一體化,受害顯明, 封鎖曠日持久,則勢必抗拒背離.***

其四,無趣的是,近海控制因其施行緩慢, 反倒給中方充分時間進行戰術佈署,先發制人.**** 這是總體戰派的最大擔憂和非難.

棋局兩難,固事理之常也.

從上面的種種論難,可以看到美國戰略學家的謀慮是何等深遠; 更難能可貴的是, 絕非窮兵黷武,而是步步為營, “未慮進先慮止”.***

有說「美國人民雖然好戰,但並非帝國主義者; 而美國軍方骨子裡雖然帝國主義, 卻並不好戰. 」****信焉.

說史171101李登輝的康乃爾演說

來源: http://www.tangsbookclub.com/2017/11/01/%e8%aa%aa%e5%8f%b2171101%e6%9d%8e%e7%99%bb%e8%bc%9d%e7%9a%84%e5%ba%b7%e4%b9%83%e7%88%be%e6%bc%94%e8%aa%aa/說史171101

李登輝的康乃爾演說

掌門執筆:天花亂說系列43

〈劇:李登輝的康乃爾演說〉

1995年6月臺灣總統 李登輝應其母校 康乃爾大學邀請,在校慶日回校演說. 此事引起外交上的軒然大波.

在紐約康乃爾大學校門,恭迎的人包括 校長,市長, 參議院「外交關係委員會」主席Jesse Helms及一些參議員. 他們稱呼他為「總統」. Helms表達 “希望在不久的將來,你能正式訪問華盛頓.” 的意願.

李氏在母校一年一度的Olin Lecture主講, 面對四千聽眾大談 “愉快和感動的留學生活”, 然後重點指出 “臺灣模仿和複製了「美國民主」”.*** 他在演說中從頭到尾使用「中華民國在臺灣」一詞, 以示臺灣是個長期擁有合法政府的主權國家.*** 這是李氏精心泡製的「兩國論」最重大,也是最成功的國際秀.

華盛頓當日沒有派代表到場,力求將事件淡化為 “民間往來”; 北京則嚴辭呵斥, 將事件定位為 “外交叛亂”. 美國政界,媒體和民眾對李氏此行充滿熱情和關註, 黑色車隊所到之處擾擾攘攘,有如國是訪問. 美國人看來非常受落,他明顯是這局棋的贏家.

江湖盛傳李登輝此行佈局幽微, 國民黨早前以4.5mil US$價錢與華盛頓公關公司Cassidy & Associates簽了一紙三年合約. 該公司是個頂尖的遊說團體, 在國會深植人脈,很多前自由派民主黨要角任職其中.*** 李氏委任它安排整個訪美行程,包括對國會採取緊迫盯人政策,以取得有利決議的支持. 該公司不辱使命,在千鈞一髮之際替他拿到入境簽證.

〈史:國會,白宮與國務院 三角混戰〉

國務院曾經多次拒絕臺北請求允許李登輝訪美, 發言人指出即使行程屬於私人性質,亦勢必 “嚴重衝擊” 美國的外交政策. 這樣做會面臨北京 “違反一中原則” “打開臺美正式關係” 的指控. ***

國務卿 克里斯托福Warren Christopher一向厭惡臺灣. 1978年任職 卡特總統副國務卿時,赴臺 “解釋” 中美建交(ie美臺斷交)事宜, 其座駕在臺北街頭曾遭受民眾的鷄蛋襲擊.

國務院上下一心支持北京, 尤其是商務部,克林頓賦予該部會很大的政策發言權. 商務部反映企業界利益,認為中國是潛力無限的新興市場; 相對之下,臺灣只是個貧瘠老舊的小市場. (數年後 朱鎔基總理訪美,探求支持加入世貿, 克林頓原初反應審慎,很快就在商界催促下回心轉意,表態支持.)

非常有趣的是,國會似乎 “左右一心”支持臺北. 國會向有親善臺灣的傳統,當年卡特幾經辛苦,掙得與中國建交, 國會為了補償臺灣和控制白宮,特地通過《對臺灣關係法》, 承諾必要時提供保護.

1994年末民主黨在參眾兩院選舉中同步大敗,克林頓聲望一落千丈. 共和黨四十年來首次同時成為兩院多數黨,聲威大振, 強勢政客金里奇Newt Gingrich出任議長,馬上著手全面攻擊克林頓. 95年初參議院外交關係委員會宣佈 西藏是個 “遭侵占的主權國家”, 並且“建議”白宮派遣使節前往西藏. (此舉純屬借故為難,明知沒有總統能夠這樣做.)

國務院堅決反對李氏訪美, 毫不掩飾其親中立場. 相對地,白宮雖然同樣不喜歡李氏來訪,卻試著扮演 “喜怒不形於色”, 靜觀其變,謀求平衡 外交政治與國內輿論 兩者間的張力.***

時日漸逼,國務院為示決斷,宣佈不會發給李登輝入境簽證. 不幸的是,國務卿命人知照北京,以平息其怒氣. (按道理,他的做法事先必曾取得總統首肯.)

此時輪到國會怒火中燒, 5月初眾議院以396 vs 0票通過批出簽證予李氏的決議; 一週後,參議院也以 91 vs 1票通過類似議案.**** 國會這是直打國務院的臉!更糟糕的是,民主黨議員竟然全體與共和黨聯成一氣, 克林頓感到有如末日!

雖然決議不是法案,不具法律約束力, 但國會暗示政府如不遵命,後繼行動陸續有來. 票剛投畢,重量級政客 維珍尼亞州長Charles Robb前赴白宮,勸說總統批準發給簽證. 克林頓乖乖投降,指令國務院照辦. 國務院無地自容,不知怎樣向中方解釋才好. 這簡直是國務院歷史上最大的災難!

北京的怒氣排山倒海,一發不可收拾. 外交部以正式譴責揭開危機序幕, 外長 錢其琛召見美國駐華大使 芮效儉Stapleton Roy, 指出發簽證就是 “美國支持臺灣當局製造「兩個中國」或「一中一臺」的明證”.***

接著,中國取消國防部長 遲浩田的訪美行程;取消五角大廈一位署長級官員的訪華行程; 取消一間美國企業正在商談中價值35mill 美元為南京機場提供設備的合約. 最後的殺手鐧,中國召回駐美大使,並延擱新任美國駐華大使 尚慕傑James Sasser的人事任命, 兩國竟未有互派大使數月之久,形同技術上斷交.***

中國也向臺灣施壓,宣佈將不會重啟 海協會和海基會的會談. 兩會剛於93年在新架坡舉行正式會談,刻下正就兩岸交流展開技術協商. 海協會告知海基會,技術協商無限期延後. 北京歸咎李登輝 “破壞” 了兩岸和諧氛圍.

以上種種的嚴重性和爆炸力完全攀不上1995年7月中國在臺灣東北方向,臺日航道附近進行的飛彈試射. 作為「藍鯨五號」軍事演習的一環,解放軍首次試射東風21型中程彈道飛彈. 這飛彈威力驚人….. 造成超過80億美元資金從臺灣滙出.***

在民主政制國家,議會與政府齟齬原是司空見慣, 但如上述般 “美式”會院宮戲劇化混戰,仍屬相當神化.

〈局:三權拆臺〉

根據美國憲政的「總統制」,總統由直選產生,直接向人民負責; 而非如「內閣制」般由多數黨推舉,向國會負責.*** 由於總統和國會都來自直選, 地位相捋,互不統屬. 理論上,總統行使「行政權」,國會行使「立法權」,最高法院行使「司法權」, 「三權分立」而又相互制衡.

假若行政與立法發生衝突,則根據 “主權在民原則”, 總統必須遵照議會訂立的法案行事. 但為求制衡,新訂法案須經總統簽署才可實施, 而總統有一次,且僅有一次,否決權. 又根據 “法治原則”, 最高法院擁有對任何衝突的 “最終裁決權last word”.

在這樣的憲政設計下,國會在與白宮的政治角力中佔據制高點, 但是不能直接管控政府的作為. 由於議員面對更大的選民壓力,國會對民意和輿論更為敏銳和著力, 因而常於意識形態化和情感鼓動. 而政府在面對外交和內政諸般幹係時, 卻需要 “實是求是”, 因此會宮衝突經常是理想和實務之爭,入無解.***

這場國會 vs 白宮的博弈,最終由雙方聯手屠宰了 國務院作結. 國務院慘遭頂頭上司白宮出賣, 貽笑天下,顏面盡喪.

《飛彈,政客與祕密外交Playing with Fire》(2017) John Copper

演說1711飛彈,政客與祕密外交

來源: http://www.tangsbookclub.com/2017/11/11/%e6%bc%94%e8%aa%aa1711%e9%a3%9b%e5%bd%88%e6%94%bf%e5%ae%a2%e8%88%87%e7%a5%95%e5%af%86%e5%a4%96%e4%ba%a4/演說1711飛彈,政客與祕密外交

座中常客,忽爾化鶴,朝露黃花,不勝傷懷.

掌門此講,謹獻予故友 張校長.

《飛彈,政客與祕密外交Playing with Fire:The Looming War with China over Taiwan》(2017) John Copper

本書是專業,高水準的 國際關係學著作,論述自 李登輝就任總統以來,中美兩國有關臺灣問題的外交折衝. 書名的中譯頗有嘩眾取寵的味道,按原書名直譯為《玩火》應更平實貼切.

1949年蔣介石率領龐大的政軍民集團東渡,形成臺灣人口和社經結構的徹底重組.*** 臺灣人民自此時起區分為三個階層:a「原住民」, 漢人未至之前,原初 高山,平埔之族群; b「本省人」, 荷鄭清日 以來,自中國,主要為福建,遷徙過來的人口,多操閩南語; c「外省人」, 隨蔣氏東渡而至.

在蔣氏父子威權統治時代,外省人近乎壟斷政經上層所有權力.*** 情況尤如 劉備入蜀一樣,《三國誌》稱之為 “後來居上”, 即遲來的人佔據社會上層位置.

時至今日,臺灣原住民約佔人口2%; 本省人佔84%; 外省人佔14%. 經過六十餘年生活混同,在社會基層,本省外省之分漸趨淡泊; 但在上層,鴻溝仍較分明.

1988年蔣經國去逝後,臺灣開啟漫長的本土化過程, 社會產生了翻天覆地的變化. 權力關係板蕩,從議會院府衣冠殿堂,到民俗與教科書的符號修辭,莫不如是. 在這歷史轉折點上面,李登輝這位

〈隱忍的政客〉,

操作極其高明的手腕,只用了短短十餘年即動搖鬆脫了國民黨看似穩如磐石的百年大業.

李登輝本省出身,靠個人才幹深得 蔣經國(1978-88在位)器重, 晉身副總統高職,這在當時實屬異數. 在蔣氏病逝之前,李氏徹底表現出是個國民黨的忠貞黨徒, 完全沒法看出日後他的 “臺獨主義” 比 民進黨更甚.***

李氏繼任總統,幾個月時間內即掌握了黨內最高權力, 1990年透過國民黨把持的「國民大會」間選,被賦予新總統任期. 這是他的真正崛起,個人誌業的開端.

接著的出招緊湊有力, 91年宣告終止《動員戡亂時期臨時條款》(ie戒嚴法),正式結束內戰政治模式,**** 臺灣社會生活擺脫四十年桎梏,迎來生機. 92年修憲,割除腐朽的國民大會,為全民直選鋪路.***

李登輝治期的最重大功業是成功啓動了一場 “寧靜革命”, 將臺灣社會的上層建築逐漸本土化.*** 這場革命從國民黨內部發起,不知不覺間大部分黨員都是本省人. 從88年開始,黨主席和國家元首都由本省人擔任. 在政界,「民進黨」勃興,其黨綱明訂追求臺灣獨立. 在社經學諸界別, “本省人”以人口多數淹沒 “外省人”, 使兩者的分際漸呈隱晦. 社會對立從本省外省的身份之分,轉移至臺獨非臺獨的政見之爭,**** 許多本省人並不贊同臺獨,尤其與大陸有經貿瓜葛的人.

社會革命的引爆點是92年在李登輝指示下,官方出版「(1947年) 二二八事件調查報告」, 披露了巨額死難人數,估計為18,000至28,000人. 李氏代表 “中華民國政府”向受難者道歉, 敦促立法院通過法案賠償家屬,並樹立一座紀念碑. 此舉埋葬了蔣氏威權統治的形象和正當性, “民國” 威望,為之掃地.*** 到了97年, 228和平紀念日成為國定假日.

李登輝竭思窮慮,逐步構想和拋出「兩國論」, 臺獨訴求成為兩岸關係的壓倒性矛盾,也成為美中關係的重大糾結,***** 迄今不得解決.

李氏在94年省長選戰中支持宋楚瑜(外省人,在大陸出生), 為了爭取本省人選票,拉近省籍距離, 創製和反覆使用「新臺灣人」一詞, 將之定義為 “任何熱愛這塊土地的人”. 李氏在在強調臺灣的民主成就,聲稱是 “中國民主的燈塔”.

在一次接受美國CNN訪問中,李氏正式提出 “中國境內存在著兩個政治實體”, 指出 卡特總統的「一中原則」經已過時, 表示臺灣具有尋求聯合國席位的資格. 這是嚴格意義上的「兩國論」.*****

李氏又在美國《外交事務Foreign Affairs》雜誌上發表文章,進一步指出a臺灣已完成民主化,並產生有別於中國大陸的自我認同; b臺灣輿論支持獨立; c兩岸重啟談判,前提必須是地位對等; d北京孤立臺灣有損東亞和平穩定. 這四點切中美國人的「公民民族主義」情懷,極有說服力.

李氏的 “美國牌” 在

〈康乃爾演說〉一役中達到最高潮.

1995年6月李登輝應其母校 康乃爾大學邀請,在校慶日回校演說. 此事引起外交上的軒然大波.

在紐約康乃爾大學校門,恭迎的人包括 校長,市長, 參議院「外交關係委員會」主席Jesse Helms及一些參議員. 他們稱呼他為「總統」. Helms表達 “希望在不久的將來,你能正式訪問華盛頓.” 的意願.

李氏在母校一年一度的Olin Lecture主講, 面對四千聽眾大談 “愉快和感動的留學生活”, 然後重點指出 “臺灣模仿和複製了「美國民主」”.*** 他在演說中從頭到尾使用「中華民國在臺灣」一詞, 以示臺灣是個長期擁有合法政府的主權國家.*** 這是李氏精心泡製的「兩國論」最重大,也是最成功的國際秀.

華盛頓當日沒有派代表到場,力求將事件淡化為 “民間往來”; 北京則嚴辭呵斥, 將事件定位為 “外交叛亂”. 美國政界,媒體和民眾對李氏此行充滿熱情和關註, 黑色車隊所到之處擾擾攘攘,有如國是訪問. 美國人看來非常受落,他明顯是這局棋的贏家.

江湖盛傳此行佈局幽微, 國民黨早前以4.5mil US$價錢與華盛頓公關公司Cassidy & Associates簽了一紙三年合約. 該公司是個頂尖的遊說團體, 在國會深植人脈,很多前自由派民主黨要角任職其中.*** 李氏委任它安排整個訪美行程,包括對國會採取緊迫盯人政策,以取得有利決議的支持. 該公司不辱使命,在千鈞一髮之際替他拿到入境簽證.

國務院曾經多次拒絕臺北請求允許李登輝訪美, 發言人指出即使行程屬於私人性質,亦勢必 “嚴重衝擊” 美國的外交政策. 這樣做會面臨北京 “違反一中原則” “打開臺美正式關係” 的指控. ***

國務卿 克里斯托福Warren Christopher一向厭惡臺灣. 1978年任職 卡特總統副國務卿時,赴臺 “解釋” 中美建交(ie美臺斷交)事宜, 其座駕在臺北街頭曾遭受民眾的鷄蛋襲擊. 國務院上下一心支持北京, 尤其是商務部,克林頓賦予該部會很大的政策發言權. 商務部反映企業界利益,認為中國是潛力無限的新興市場; 相對之下,臺灣只是個貧瘠老舊的小市場.

非常有趣的是,國會似乎 “左右一心”支持臺北. 國會向有親善臺灣的傳統,當年卡特幾經辛苦,掙得與中國建交, 國會為了補償臺灣和控制白宮,特地通過《對臺灣關係法》, 承諾必要時提供保護.

1994年末民主黨在參眾兩院選舉中同步大敗,克林頓聲望一落千丈. 共和黨四十年來首次同時成為兩院多數黨,聲威大振, 強勢政客金里奇Newt Gingrich出任議長,馬上著手全面攻擊克林頓. 95年初參議院外交關係委員會宣佈 西藏是個 “遭侵占的主權國家”, 並且“建議”白宮派遣使節前往西藏. (此舉純屬借故為難,明知沒有總統能夠這樣做.)

國務院堅決反對李氏訪美, 毫不掩飾其親中立場. 相對地,白宮雖然同樣不喜歡李氏來訪,卻試著扮演 “喜怒不形於色”, 靜觀其變,謀求平衡 外交政治與國內輿論 兩者間的張力.***

時日漸逼,國務院為示決斷,宣佈不會發給李登輝入境簽證. 國務卿知照北京,以平息其怒氣. (按道理,他的做法事先必曾取得總統首肯.)

此時輪到國會怒火中燒, 5月初眾議院以396 vs 0票通過批出簽證予李氏的決議; 一週後,參議院也以 91 vs 1票通過類似議案.*** 國會這是直打國務院的臉!更糟糕的是,民主黨議員竟然全體與共和黨聯成一氣, 克林頓感到有如末日!

雖然決議不是法案,不具法律約束力, 但國會暗示政府如不遵命,後繼行動陸續有來. 票剛投畢,重量級政客 維珍尼亞州長Charles Robb前赴白宮,勸說總統批準發給簽證. 克林頓乖乖投降,指令國務院照辦. 國務院無地自容,不知怎樣向中方解釋才好.

北京的怒氣排山倒海,一發不可收拾. 外交部以正式譴責揭開危機序幕, 外長 錢其琛召見美國駐華大使 芮效儉Stapleton Roy, 指出發簽證就是 “美國支持臺灣當局製造「兩個中國」或「一中一臺」的明證”.

接著,中國取消國防部長 遲浩田的訪美行程;取消五角大廈一位署長級官員的訪華行程; 取消一間美國企業正在商談中價值35mill 美元為南京機場提供設備的合約. 最後的殺手鐧,中國召回駐美大使,並延擱新任美國駐華大使 尚慕傑James Sasser的人事任命, 兩國竟未有互派大使數月之久,形同技術上斷交.***

中國也向臺灣施壓,宣佈將不會重啟 海協會和海基會的會談. 兩會剛於93年在新架坡舉行正式會談,刻下正就兩岸交流展開技術協商. 海協會告知海基會,技術協商無限期延後. 北京歸咎李登輝 “破壞” 了兩岸和諧氛圍.

以上種種的嚴重性和爆炸力完全攀不上1995年7月中國在臺灣東北方向,臺日航道附近進行的飛彈試射. 作為軍事演習的一環,解放軍首次試射東風21型中程彈道飛彈. 這飛彈威力驚人….. 造成超過80億美元資金從臺灣滙出.***

〈險詐的手段〉

96年李氏邀請學者,官員和反對黨領袖召開國家發展會議, 敲定裁撤憲政架構中的 “臺灣省政府” (ie撤省). 撤省極具爭議性,可暗示或解釋為 “臺灣已非中國的一部分”.*** 在撤省議程上,李氏與民進黨深相結納, 共同對付國民黨內的大陸派.

96年3月臺灣首次舉行總統直選,四組人馬逐鹿, 代表國民黨的 李登輝配搭 連戰 以席捲橫掃姿勢勝出.*** 累計約一千萬選民參與投票,李連得票5.81mil張,支持率高達54%, 比次位 民進黨 彭明敏搭 謝長廷 高出足足兩倍.***

中國在95和96年選舉前夕兩次在臺海試射飛彈, 原意在於彈壓李登輝早前泡製的「兩個中國論」,不料反而促成他獲取高得票. 許多民進黨人士贊許李氏抗拒中國的立場, 考慮到彭謝勝望無望,把票轉投李連以示支持. 而李氏則在此役中與某些民進黨人惺惺相惜,奠下日後傾向臺獨的 “市場定位”.

2000年3月臺灣舉行另一次總統選舉, 公然主張臺獨的民進黨候選人 陳水扁(配搭呂秀蓮) 勝出, 改朝換代,國民黨下臺. 分析選情,陳水扁之勝選全托賴於國民黨內哄, 內中則處處暗藏著李登輝的險詐手段.

這次選舉投票率高達八成,比96年更為踴躍. 點票結果,民進黨 陳水扁得票5mil張,佔39.3%; 親民黨 宋楚瑜僅輸0.3m票, 佔36.8%; 國民黨 連戰得票少於3mil,佔23.1%, 民進黨險勝. 另外兩組候選人 李敖 與 許信良得票無足輕重.

民進黨的勝選得力於美式制度,若然是兩輪投票(如歐陸所為), 國民黨的票必然轉投給同黨出身的宋楚瑜,陳水扁斷無勝理.***

國民黨作為當朝黨,根基深厚,經驗人才財力均遠優於兩個對手, 如此得票率,絕對稱得上是恥辱性慘敗. 然而這一切是 “自作孽”, 錯非李登輝在黨內排擠宋楚瑜,敲定連戰出選, 導致宋氏破門出走,另立新黨, 則國民黨原是左券在握. 事後孔明,倘使 “連宋配”出戰,必當輕取陳呂.

連戰年紀較宋長,世族出身,歷任高職, 黨政資歷也比宋氏深,但領袖才能薄弱. 宋氏政績卓著,原是李登輝右臂,黨內外目為繼承人, 皆因撤省一事與李氏反目,遭其排擯. 李氏或者是嚴重誤判; 或者是不顧大局; 最險惡的,或是有心毀壞國民黨,以成就其 “臺獨大業”…..

那怕是宋連分袂,選前宋楚瑜的民調仍力壓住陳水扁. 宋氏惜敗,敗在李登輝暗手操作,用心險惡的「興中案」.

投票前三個月,國民黨立法委員 楊吉雄指控宋楚瑜在擔任國民黨祕書長時用貪汙得來的一億元新臺幣,以兒子的名義購買 “中興票券公司” 的票券.*** 這指控極其嚴重,政府立即展開調查. 宋楚瑜辯稱該筆不明經費是代國民黨用作接濟 蔣經國遺族,自已未動分毫. 李登輝加捅一刀,親自出馬斥責宋一派胡言,說他是個小偷.

“興中醜聞” 一石二鳥之巧計, 既重創了宋楚瑜的名聲民望; 又暴露出國民黨聚斂鉅資,私相授受.*** 雖然宋氏最終無罪,但競選大業已為李氏毒計所徹底葬送.

演說1712民粹大爆炸

來源: http://www.tangsbookclub.com/2017/12/01/%e6%bc%94%e8%aa%aa1712%e6%b0%91%e7%b2%b9%e5%a4%a7%e7%88%86%e7%82%b8/「為了人民,無論是否符合民意。」***** 土耳其 共和人民黨1931年黨綱

演說1712民粹大爆炸

講者:掌門

《民粹大爆炸The Populist Explosion》(2016) John Judis

〈何謂民粹主義?〉

「民粹」一詞源自 共和羅馬時代,與「元老院Senatus」對立的「平民院populares」.

Def.「民粹主義Populism」通常定義為:一種語言風格,使用者是一般民眾(或其代言人), 用途是把對立方 “菁英階層” 汙名化,視為追逐私利和反民主的群體, 並且尋求動員「人民people」來對抗「菁英elite」.***** ( Michael Kazin《The Populist Persuasion》)

這裡的關鍵詞是「人民」, 「人民」指的是 “被統治者”, 其對立物是 “統治者”, 即「菁英」. 民粹主義一般高度標榜 “愛國”,皆因國家可視為人民的整體. 但是民粹主義不等同「愛國主義」,菁英主義者也可以是愛國主義者. 民粹主義也不等同激進的社會主義(如馬克思主義),並不追求修訂或推翻建制, 而是在建制之內尋求草根階層的利益.***

一般來說,民粹陣營存在著左右兩派, 在美國,左派民粹主義多混跡於民主黨內;而右派多潛藏於共和黨. 在歐陸,左翼生根於北歐富裕之邦; 而右翼盛行於南歐貧窮之國.*** 說來有趣,左右兩翼的分歧卻在於對 「人民」範圍(心照不宣)的界定.

Def. 「左派民粹主義」將人民定義為「草根,低收入階層」,不會把社會中的 少數/弱勢群體(如少數族裔,外來移民,或少數教派如穆斯林) 排除在外; 而在「右派」眼中,人民指的是「主流族裔(如歐美的白人)藍領及中產階級」,或明或暗地把弱勢群體排除. *** (有時甚至把他們拿來當替罪羊.)

兩派對「菁英」的針對性也有偏差, 左派民粹一視同仁,將菁英界定為 “富裕階層”, 其抗爭面向因而帶有階級鬥爭色彩(儘管並不反建制). 而右派則將敵人限縮鎖定為某些 “邪惡菁英” (如戰前的猶太人,現今的跨國企業), 他們欺淩詐騙 “人民”,甚至將之出賣給外國勢力(如中國,世貿或聯合國) 和內部敵人(如穆斯林,犯罪份子). 右派民粹經常深具種族主義情懷.***

〈美國的民粹主義〉

在西方歷史,民粹主義可以上溯至 希臘的反僭主運動和 羅馬的保民官改革; 在晚近可見諸戰前歐陸的法西斯主義. 但現今聳動歐美的民粹風潮卻起源於非常晚近的美國, 並在更為晚近的時點才傳播至歐洲.***

眾所周知,美國的“開國諸父” 清一色是菁英主義者,出了名害怕 “暴民政治”. 故此經他們敲定下來的憲法,精心規劃出「代議政制」,即由菁英代表人民議政, 說穿了就是菁英階層治國,人民成為被統治者. 所以,美國的政治源流是反民粹的. 反映在建制上面,三權分立而又制衡,議會兩院制,擡舉州權,單一選區加贏家全拿…..處處可見限縮民權的斧鑿遺痕!

今日美國的民粹主義,清楚的原型是1890年代崛興,且盛於一時的「人民黨People’s Party」. 1891年「堪薩斯州農民聯盟Kansas Farmer Alliance」某些成員發明了「民粹派populist」這個語詞, 用來指稱該聯盟與類似團體所發展出來的政治見解.*** 隔年,一眾同誌合併組成了「人民黨」. 人民黨質疑在華盛頓輪流坐莊的共和民主兩大派的最根本共識信念,為日後普存於歐美的民粹思想打下基礎. 毫不出奇,該黨壽命不長.

值得註意的反倒是人民黨崛興的歷史背境: 從1970至90年二十年間,南部和中西部農產品價格竟下跌了2/3之多!屋漏夜雨,80年代末大平原地區又遭到一場毀滅性旱災的蹂躪. 冷酷無情的壟斷性鐵路公司卻提高農產品的運輸價格,使西南糧無從東北調. 全國性鐵路公司的股權俱為東北富裕地區所有.***

西南自耕農民無法存活,小農場紛紛倒閉, 合併為大型莊園,主要控股者又是東岸資本家. 農民被迫轉型為僱工,薪資卻又受到來自移民競爭的削減. 促成洲際移民前來美國,只有東岸政治菁英有權力及經濟誘因做得到.

仍未失去土地的農民苦於沈重債務, 土地質押,以致堪薩斯州45%地權註冊在銀行名下. 全國性大銀行不用說大多是東岸企業.

人民生活無著,焦躁不安,是民粹主義發酵的必要條件.****

〈民粹政治的勃興與侷限〉

民粹既植基於 “人民”,而人民卻是只求溫飽,並不想,也缺乏能力自我統治. 與之相反,歷史上向由菁英治國. 人民關心政治,只會因於生計艱難,朝不保夕, 換句話說, “民怨” 才是民粹政治的原動力. 這就註定了民粹風潮先天上具有爆發性質,並會隨著經濟困境的紓緩而退減消亡.***

另者,民粹主義政黨的綱領為了濟急解困,每多矯枉過正,無法持久. 當他們茁長成為主要政治團體 (極端的情況成了執政黨), 其稜角自然隨之磨平,以適應社會多數的中庸取態,*** 就自然而然地不那麼 “民粹” 了. 因此, 民粹主義先天上有著 “自毀傾向”.

最後,也是最結構性的, 某些民粹論點如果具有深入的社會基礎,則必為主流政黨所吸納收編, 成為某些(甚至是所有)大黨的部分綱領.*** (如共和黨近三十年之所為.) 感到(被)滿足的選民就會 投向/重投 大黨懷抱.

如此這般,崛興的民粹政黨常會失速中衰.*** 多數的情況是,他們的候選人在臨門一腳之際,以大比數敗選,而該黨瞬即分裂和衰亡. 部分主要領導人會脫黨自立門戶, 甚或投入主流政黨.

“其興也勃,其亡也速” 是民粹政治的寫照與宿命.

「江山代有才人出,各領風騷數百年. 」

特朗普在競選的最初階段即與傳媒有讎, 華盛頓《Huffington Post》為了羞辱他,聲稱 “本報不會用政治版,而是用娛樂版報道特朗普的競選活動. 原因很簡單,他的競選純屬餘興節目.” 不旋踵,特氏的民調領先共和黨其他候選人, 該報難為情地宣布把相關報道移置政治版.

〈特朗普的做作〉

特朗普原是紐約小地產商之子,克紹箕裘,進軍曼克頓, 把業務擴張至酒店,公寓,賭場等領域,打造出數十億美元的商業王國. 1981年,年僅35歲的他登上《People》的專題報道. 90年代他的賭業覆沒,人生重挫, 然而毫不氣餒,以實境秀《The Apprentice》成為電視明星而翻身.

特朗普首次涉入政治是在1986年招攬 共和黨著名操盤手Roger Stone為顧問, 87年在紐約時報及其他報章刋登論政公開信《需要堅定決心重整美國的國防政策》, 展示其右翼風格. 然其時尚無參選之. 1999年他重出江湖,積極爭取民粹政黨「改革黨」的提名, 但在最後一刻退出讓賢. 改革黨乃富商 裴洛Ross Perot所創,他兩度以獨立侯選人身份參選. 裴洛的顧問也就是Stone,特朗普因他牽綫而親近改革黨,臨摹裴洛的從政路綫圖.

2012年共和黨 羅姆尼Mitt Romney敗在 奧巴馬手下, 特朗普才認真展露參選下屆總統的意向. 他起初將自己定位為 “溫和的東岸共和黨人”, 支持墮胎權,主張維持社保和老年醫療保障,偏好大規模基建支出.

2016年隨著選情開展,特朗普日益傾向民粹化,首先放棄支持墮胎權, 尋且制訂出一系列逆反主流觀點的政綱, 構成了他的競選本質.

A具有震撼力的國防論點:他認為美國不應再擔任世界警察, 要把資源投放於重建國家.***(ie「孤立主義」.) 即是之故,美國得讓日本,沙地阿拉伯和其他盟國支付 “保護費”. 他又批評北約 “過時” 及 “昂貴”, 是美國的負累; 期望能夠與 “敬重的” 普京總統聯手結束中東亂局.

B經貿論點:他反對「北美自由貿易協定NAFTA」; 反對先前世貿WTO給予中國最惠國待遇; 反對奧巴馬已簽署而國會尚未批準的「跨太平洋戰略夥伴協議TPP」. 事實上他反對一切與外國的經貿安排,認定都損害了美國人民的利益.***他戲劇化地倡議對中國貨品徵收45%關稅, 以懲罰中國操控滙價和進行不公平貿易.****

C企業營運和就業問題:他痛批跨國企業把生產基地移往境外,然後把產品回銷本土, 既殘民以自肥,又造成就業不足,民生雕敝.*** 提議對外包產品課徵15%特別關稅. 點名攻擊 福特汽車和開利冷氣 “對美國毫無忠誠可言”.

到了競選後段,他在每一場演說都抨擊企業外移,生產外包和「稅負倒置」.(ie企業將總部移出國境以避稅負.)

D移民問題:美國根本吸納不了那麼多移民,必須優先照顧本國人民. 對外來人士的政策很清楚:合法進入,否則遣返. 倡議在美墨邊境構築界牆,還要由墨西哥政府買單. 他的移民政策表露出對墨裔和穆斯林的特殊敵意.***

特朗普的民粹牌愈打愈精,終極一章, 他在題為「建制派」的電視競選廣告中親自向觀眾訴說: “建制派,媒體,利益團體,遊說者和捐款人都反對我. 我完全負擔競選經費, 我不欠任何人,只欠做出偉大貢獻的美國人民.”***

相比特朗普的惺惺作態, 歐陸各民粹魅力領袖當中,法國領軍人物 勒龎父女才稱得上不恤世俗,特立獨行.

〈勒龎父女的風華〉

老勒龎Jean-Marie Le Pen是西歐最先行的右翼民粹運動家,早於1972年即創建了「民族陣綫National Front, FN」. 他明刀明槍走的是 民族主義和法西斯路綫:抗稅(ie反政府),反對撤離殖民地, 反共產主義,讚賞納粹和希特拉….. FN在1974年大選只得到可悲的0.76%選票.

老勒龎專走偏鋒,語不驚人死不休, 宣稱大屠殺是二戰中的 “瑣事detail”; 維琪政府Vichy France並無賣國; 鎮壓 阿爾及利亞獨立運動的人才是真正的愛國者. 他的副手B. Gollnisch同聲同氣,曾因否認大屠殺被法院判定有罪.

90年代全歐民粹風潮勃興, 民族陣綫逐漸成為有份量的少數黨,穩佔10-15%支持率. 2002年總統大選首輪投票中老勒龐獲得16.8%選票, 把總理 喬斯班Lionel Jospin打落第三位,這是他畢生事業的頂點. 尾輪投票便難逃民粹政黨臨門大敗的宿命, 以18%: 82%輸給 現任總統 席哈克Jacques Chirac.

2007年 薩科齊Nicolas Sarkozy (席哈克的內政部長) 當選總統之役, 老勒龎只得到10.4%選票,排第四. 2011年82歲的他辭任FN黨魁, 由元老派Gollnisch和新銳派女兒競逐大位.

(小,女)勒龎Marine Le Pen (1968年誕生)遺傳了父親的堅毅,卻比他更有才能. 她律師出身,投入黨務, 98年起領導FN的法律部門. 根據自傳《抗拒潮流Against the Current》, 8歲時有人暗殺父親而炸毀了巴黎的家宅, 事件中雖無傷亡,卻使她自小深明 “世態無情”. 她語音威嚴,急智多謀, 具有承擔挫敗和直面尖銳批評的決心. 受到父親的法國民族主義薰陶,將長女命名 “貞德”.

勒龎雖居右翼卻思想開明,很多見解與父親相左. 她支持婦女墮胎權和同性婚姻, 尤其背棄老勒龎反猶,同情維琪和挺殖民地的主張. 2000年她成立年輕人團體「勒龎世代Generations Le Pen」,為的是改換門戶和FN的名聲形象.*** 2008年接受雜誌訪談時,就有關毒氣室評論,公開與父親決裂.

2011年勒龎以2:1大比數勝選黨魁,立即著手從三個方面改造FN:

A背棄從前極右的反猶和種族主義立場,譴責納粹集中營是 “野蠻行為的巔峯之作”. 她嚴禁參加FN示威遊行的人剃光頭或穿軍裝; 開始時常引用 戴高樂Charles de Gaulle, 而老勒龎及一眾黨內老傢夥向來鄙薄戴氏. 父女抗頡日甚,2015年她最終將創黨人的父親開除出黨.***

B將民粹焦點從反猶和反共轉移至反移民和反穆斯林.*** 她除了看清大局,修辭定調也很有分寸, 聲稱反對的不是合法移民和穆斯林族群本身, 而是當中抗拒認同和融入,甚至行為上破壞法國社會的份子. 不想融和,但請離開. FN的競選手冊列明追求削減95%移民份額.

C最重大的改變是政綱,從右翼轉往左翼定位.**** FN從頭樹立「經濟民族主義」綱領:通過策略計劃達成再工業化; 以關稅和配額對抗不公平貿易; 反對削減福利開支; 國有化困境銀行; 對購買股票課以交易稅…..

另外,FN的官方立場是 疑歐論, 拒絕歐盟的撙節措施,要求公投退出歐元區.***

勒龎把FN成功轉型, 2012年大選獲得17.9%選票,排名第三, 超過父親首輪投票的最佳成績,重振了黨的聲威. FN在年輕族群(18-24歲),白領,藍領,高中學歷群得票率很高; 而在年長者,專業人士,經理人,大學學歷群和巴黎人支持率很低, 這盡顯了民粹政黨本色.

(2017大選首輪投票勒龎以21.4%居次位, 次輪投票以34.5% vs 65.5%輸給 馬克龍Emmanuel Macron. 老勒龎決定向女兒投誠.*** )

演說1712民粹大爆炸

來源: http://www.tangsbookclub.com/2017/12/01/%e6%bc%94%e8%aa%aa1712%e6%b0%91%e7%b2%b9%e5%a4%a7%e7%88%86%e7%82%b8/「為了人民,無論是否符合民意。」***** 土耳其 共和人民黨1931年黨綱

演說1712民粹大爆炸

講者:掌門

《民粹大爆炸The Populist Explosion》(2016) John Judis

〈何謂民粹主義?〉

「民粹」一詞源自 共和羅馬時代,與「元老院Senatus」對立的「平民院populares」.

Def.「民粹主義Populism」通常定義為:一種語言風格,使用者是一般民眾(或其代言人), 用途是把對立方 “菁英階層” 汙名化,視為追逐私利和反民主的群體, 並且尋求動員「人民people」來對抗「菁英elite」.***** ( Michael Kazin《The Populist Persuasion》)

這裡的關鍵詞是「人民」, 「人民」指的是 “被統治者”, 其對立物是 “統治者”, 即「菁英」. 民粹主義一般高度標榜 “愛國”,皆因國家可視為人民的整體. 但是民粹主義不等同「愛國主義」,菁英主義者也可以是愛國主義者. 民粹主義也不等同激進的社會主義(如馬克思主義),並不追求修訂或推翻建制, 而是在建制之內尋求草根階層的利益.***

一般來說,民粹陣營存在著左右兩派, 在美國,左派民粹主義多混跡於民主黨內;而右派多潛藏於共和黨. 在歐陸,左翼生根於北歐富裕之邦; 而右翼盛行於南歐貧窮之國.*** 說來有趣,左右兩翼的分歧卻在於對 「人民」範圍(心照不宣)的界定.

Def. 「左派民粹主義」將人民定義為「草根,低收入階層」,不會把社會中的 少數/弱勢群體(如少數族裔,外來移民,或少數教派如穆斯林) 排除在外; 而在「右派」眼中,人民指的是「主流族裔(如歐美的白人)藍領及中產階級」,或明或暗地把弱勢群體排除. *** (有時甚至把他們拿來當替罪羊.)

兩派對「菁英」的針對性也有偏差, 左派民粹一視同仁,將菁英界定為 “富裕階層”, 其抗爭面向因而帶有階級鬥爭色彩(儘管並不反建制). 而右派則將敵人限縮鎖定為某些 “邪惡菁英” (如戰前的猶太人,現今的跨國企業), 他們欺淩詐騙 “人民”,甚至將之出賣給外國勢力(如中國,世貿或聯合國) 和內部敵人(如穆斯林,犯罪份子). 右派民粹經常深具種族主義情懷.***

〈美國的民粹主義〉

在西方歷史,民粹主義可以上溯至 希臘的反僭主運動和 羅馬的保民官改革; 在晚近可見諸戰前歐陸的法西斯主義. 但現今聳動歐美的民粹風潮卻起源於非常晚近的美國, 並在更為晚近的時點才傳播至歐洲.***

眾所周知,美國的“開國諸父” 清一色是菁英主義者,出了名害怕 “暴民政治”. 故此經他們敲定下來的憲法,精心規劃出「代議政制」,即由菁英代表人民議政, 說穿了就是菁英階層治國,人民成為被統治者. 所以,美國的政治源流是反民粹的. 反映在建制上面,三權分立而又制衡,議會兩院制,擡舉州權,單一選區加贏家全拿…..處處可見限縮民權的斧鑿遺痕!

今日美國的民粹主義,清楚的原型是1890年代崛興,且盛於一時的「人民黨People’s Party」. 1891年「堪薩斯州農民聯盟Kansas Farmer Alliance」某些成員發明了「民粹派populist」這個語詞, 用來指稱該聯盟與類似團體所發展出來的政治見解.*** 隔年,一眾同誌合併組成了「人民黨」. 人民黨質疑在華盛頓輪流坐莊的共和民主兩大派的最根本共識信念,為日後普存於歐美的民粹思想打下基礎. 毫不出奇,該黨壽命不長.

值得註意的反倒是人民黨崛興的歷史背境: 從1970至90年二十年間,南部和中西部農產品價格竟下跌了2/3之多!屋漏夜雨,80年代末大平原地區又遭到一場毀滅性旱災的蹂躪. 冷酷無情的壟斷性鐵路公司卻提高農產品的運輸價格,使西南糧無從東北調. 全國性鐵路公司的股權俱為東北富裕地區所有.***

西南自耕農民無法存活,小農場紛紛倒閉, 合併為大型莊園,主要控股者又是東岸資本家. 農民被迫轉型為僱工,薪資卻又受到來自移民競爭的削減. 促成洲際移民前來美國,只有東岸政治菁英有權力及經濟誘因做得到.

仍未失去土地的農民苦於沈重債務, 土地質押,以致堪薩斯州45%地權註冊在銀行名下. 全國性大銀行不用說大多是東岸企業.

人民生活無著,焦躁不安,是民粹主義發酵的必要條件.****

〈民粹政治的勃興與侷限〉

民粹既植基於 “人民”,而人民卻是只求溫飽,並不想,也缺乏能力自我統治. 與之相反,歷史上向由菁英治國. 人民關心政治,只會因於生計艱難,朝不保夕, 換句話說, “民怨” 才是民粹政治的原動力. 這就註定了民粹風潮先天上具有爆發性質,並會隨著經濟困境的紓緩而退減消亡.***

另者,民粹主義政黨的綱領為了濟急解困,每多矯枉過正,無法持久. 當他們茁長成為主要政治團體 (極端的情況成了執政黨), 其稜角自然隨之磨平,以適應社會多數的中庸取態,*** 就自然而然地不那麼 “民粹” 了. 因此, 民粹主義先天上有著 “自毀傾向”.

最後,也是最結構性的, 某些民粹論點如果具有深入的社會基礎,則必為主流政黨所吸納收編, 成為某些(甚至是所有)大黨的部分綱領.*** (如共和黨近三十年之所為.) 感到(被)滿足的選民就會 投向/重投 大黨懷抱.

如此這般,崛興的民粹政黨常會失速中衰.*** 多數的情況是,他們的候選人在臨門一腳之際,以大比數敗選,而該黨瞬即分裂和衰亡. 部分主要領導人會脫黨自立門戶, 甚或投入主流政黨.

“其興也勃,其亡也速” 是民粹政治的寫照與宿命.

「江山代有才人出,各領風騷數百年. 」

特朗普在競選的最初階段即與傳媒有讎, 華盛頓《Huffington Post》為了羞辱他,聲稱 “本報不會用政治版,而是用娛樂版報道特朗普的競選活動. 原因很簡單,他的競選純屬餘興節目.” 不旋踵,特氏的民調領先共和黨其他候選人, 該報難為情地宣布把相關報道移置政治版.

〈特朗普的做作〉

特朗普原是紐約小地產商之子,克紹箕裘,進軍曼克頓, 把業務擴張至酒店,公寓,賭場等領域,打造出數十億美元的商業王國. 1981年,年僅35歲的他登上《People》的專題報道. 90年代他的賭業覆沒,人生重挫, 然而毫不氣餒,以實境秀《The Apprentice》成為電視明星而翻身.

特朗普首次涉入政治是在1986年招攬 共和黨著名操盤手Roger Stone為顧問, 87年在紐約時報及其他報章刋登論政公開信《需要堅定決心重整美國的國防政策》, 展示其右翼風格. 然其時尚無參選之. 1999年他重出江湖,積極爭取民粹政黨「改革黨」的提名, 但在最後一刻退出讓賢. 改革黨乃富商 裴洛Ross Perot所創,他兩度以獨立侯選人身份參選. 裴洛的顧問也就是Stone,特朗普因他牽綫而親近改革黨,臨摹裴洛的從政路綫圖.

2012年共和黨 羅姆尼Mitt Romney敗在 奧巴馬手下, 特朗普才認真展露參選下屆總統的意向. 他起初將自己定位為 “溫和的東岸共和黨人”, 支持墮胎權,主張維持社保和老年醫療保障,偏好大規模基建支出.

2016年隨著選情開展,特朗普日益傾向民粹化,首先放棄支持墮胎權, 尋且制訂出一系列逆反主流觀點的政綱, 構成了他的競選本質.

A具有震撼力的國防論點:他認為美國不應再擔任世界警察, 要把資源投放於重建國家.***(ie「孤立主義」.) 即是之故,美國得讓日本,沙地阿拉伯和其他盟國支付 “保護費”. 他又批評北約 “過時” 及 “昂貴”, 是美國的負累; 期望能夠與 “敬重的” 普京總統聯手結束中東亂局.

B經貿論點:他反對「北美自由貿易協定NAFTA」; 反對先前世貿WTO給予中國最惠國待遇; 反對奧巴馬已簽署而國會尚未批準的「跨太平洋戰略夥伴協議TPP」. 事實上他反對一切與外國的經貿安排,認定都損害了美國人民的利益.***他戲劇化地倡議對中國貨品徵收45%關稅, 以懲罰中國操控滙價和進行不公平貿易.****

C企業營運和就業問題:他痛批跨國企業把生產基地移往境外,然後把產品回銷本土, 既殘民以自肥,又造成就業不足,民生雕敝.*** 提議對外包產品課徵15%特別關稅. 點名攻擊 福特汽車和開利冷氣 “對美國毫無忠誠可言”.

到了競選後段,他在每一場演說都抨擊企業外移,生產外包和「稅負倒置」.(ie企業將總部移出國境以避稅負.)

D移民問題:美國根本吸納不了那麼多移民,必須優先照顧本國人民. 對外來人士的政策很清楚:合法進入,否則遣返. 倡議在美墨邊境構築界牆,還要由墨西哥政府買單. 他的移民政策表露出對墨裔和穆斯林的特殊敵意.***

特朗普的民粹牌愈打愈精,終極一章, 他在題為「建制派」的電視競選廣告中親自向觀眾訴說: “建制派,媒體,利益團體,遊說者和捐款人都反對我. 我完全負擔競選經費, 我不欠任何人,只欠做出偉大貢獻的美國人民.”***

相比特朗普的惺惺作態, 歐陸各民粹魅力領袖當中,法國領軍人物 勒龎父女才稱得上不恤世俗,特立獨行.

〈勒龎父女的風華〉

老勒龎Jean-Marie Le Pen是西歐最先行的右翼民粹運動家,早於1972年即創建了「民族陣綫National Front, FN」. 他明刀明槍走的是 民族主義和法西斯路綫:抗稅(ie反政府),反對撤離殖民地, 反共產主義,讚賞納粹和希特拉….. FN在1974年大選只得到可悲的0.76%選票.

老勒龎專走偏鋒,語不驚人死不休, 宣稱大屠殺是二戰中的 “瑣事detail”; 維琪政府Vichy France並無賣國; 鎮壓 阿爾及利亞獨立運動的人才是真正的愛國者. 他的副手B. Gollnisch同聲同氣,曾因否認大屠殺被法院判定有罪.

90年代全歐民粹風潮勃興, 民族陣綫逐漸成為有份量的少數黨,穩佔10-15%支持率. 2002年總統大選首輪投票中老勒龐獲得16.8%選票, 把總理 喬斯班Lionel Jospin打落第三位,這是他畢生事業的頂點. 尾輪投票便難逃民粹政黨臨門大敗的宿命, 以18%: 82%輸給 現任總統 席哈克Jacques Chirac.

2007年 薩科齊Nicolas Sarkozy (席哈克的內政部長) 當選總統之役, 老勒龎只得到10.4%選票,排第四. 2011年82歲的他辭任FN黨魁, 由元老派Gollnisch和新銳派女兒競逐大位.

(小,女)勒龎Marine Le Pen (1968年誕生)遺傳了父親的堅毅,卻比他更有才能. 她律師出身,投入黨務, 98年起領導FN的法律部門. 根據自傳《抗拒潮流Against the Current》, 8歲時有人暗殺父親而炸毀了巴黎的家宅, 事件中雖無傷亡,卻使她自小深明 “世態無情”. 她語音威嚴,急智多謀, 具有承擔挫敗和直面尖銳批評的決心. 受到父親的法國民族主義薰陶,將長女命名 “貞德”.

勒龎雖居右翼卻思想開明,很多見解與父親相左. 她支持婦女墮胎權和同性婚姻, 尤其背棄老勒龎反猶,同情維琪和挺殖民地的主張. 2000年她成立年輕人團體「勒龎世代Generations Le Pen」,為的是改換門戶和FN的名聲形象.*** 2008年接受雜誌訪談時,就有關毒氣室評論,公開與父親決裂.

2011年勒龎以2:1大比數勝選黨魁,立即著手從三個方面改造FN:

A背棄從前極右的反猶和種族主義立場,譴責納粹集中營是 “野蠻行為的巔峯之作”. 她嚴禁參加FN示威遊行的人剃光頭或穿軍裝; 開始時常引用 戴高樂Charles de Gaulle, 而老勒龎及一眾黨內老傢夥向來鄙薄戴氏. 父女抗頡日甚,2015年她最終將創黨人的父親開除出黨.***

B將民粹焦點從反猶和反共轉移至反移民和反穆斯林.*** 她除了看清大局,修辭定調也很有分寸, 聲稱反對的不是合法移民和穆斯林族群本身, 而是當中抗拒認同和融入,甚至行為上破壞法國社會的份子. 不想融和,但請離開. FN的競選手冊列明追求削減95%移民份額.

C最重大的改變是政綱,從右翼轉往左翼定位.**** FN從頭樹立「經濟民族主義」綱領:通過策略計劃達成再工業化; 以關稅和配額對抗不公平貿易; 反對削減福利開支; 國有化困境銀行; 對購買股票課以交易稅…..

另外,FN的官方立場是 疑歐論, 拒絕歐盟的撙節措施,要求公投退出歐元區.***

勒龎把FN成功轉型, 2012年大選獲得17.9%選票,排名第三, 超過父親首輪投票的最佳成績,重振了黨的聲威. FN在年輕族群(18-24歲),白領,藍領,高中學歷群得票率很高; 而在年長者,專業人士,經理人,大學學歷群和巴黎人支持率很低, 這盡顯了民粹政黨本色.

(2017大選首輪投票勒龎以21.4%居次位, 次輪投票以34.5% vs 65.5%輸給 馬克龍Emmanuel Macron. 老勒龎決定向女兒投誠.*** )

演說1901B歐盟大麻煩

來源: http://www.tangsbookclub.com/2018/01/05/%e6%bc%94%e8%aa%aa1901b%e6%ad%90%e7%9b%9f%e5%a4%a7%e9%ba%bb%e7%85%a9/演說1901B歐盟大麻煩

講者:掌門

《歐盟大麻煩The Trouble with Europe》(2016, third edition) Roger Bootle

作者是英國一流經濟學家,Wolfson Economics Prize得主,該獎被目為歐陸的諾獎. 作者菲薄歐元,主張脫歐.***

「歐元Euro」的誕生並非由於經貿所急需,而是出於

〈祕密外交〉.

1998年柏林圍牆倒塌,兩年後蘇聯解體, 德國人熱切追求東西統一. 此時的西德主權尚未完整,兩德合併必須得到四大強權的首肯. 美國的 列根表態支持; 英國的 戴卓爾夫人堅決反對; 俄羅斯的 戈爾巴喬夫唯西方馬首是瞻. 於是,法國人舉足輕重…..

法國人的私心有如英國人,忌憚德國人強大,再次稱霸歐陸. 請看法國作家F. Mauriac的佻皮話: “我非常喜歡德國,更喜歡有兩個德國. ” 當時的法國總統 密特朗François Mitterrand殊為務實, 他贊同統一,條件是德國人必須付出代價.*** 德國要將 “德國馬克”併入一個新的全歐貨幣,名叫「Euro」. 在這過程中,執歐陸經濟牛耳的 “德國中央銀行”會被實質上(雖然並非名義上)廢除,代之以法德聯合主導的 “歐洲央行”.

江湖盛傳,為了促成統一,當時的德國總理 科爾Helmut Kohl祕密走訪密特朗,雙方密談….. 之後,產生了兩項 “完全獨立”的協議:法國表態支持德國統一; 德國答允加入歐元機制.*** 沒有任何官方言論和文件顯示該兩項協議存在著任何政治關連.

反之,「歐洲聯盟Europe Union, EU」的誕生卻毫不黑箱, 而是透過西歐多個國家艱苦卓絕的外交作業所達致.

〈EU超簡史〉

一般認為1951年 法,德,意,荷,比,盧六國聯合簽署「巴黎條約」,催生的「歐洲煤鋼同盟」是歐盟的前身. 然而那只不過是條多邊貿易協議,談不上實質意義的國際整合.

英國慮及以「大英國協」為框架的環球貿易, 且本身不乏煤鐵,故而拒絕加盟. 原初有意加入的 波羅的海諸國(瑞典,丹麥,挪威) 則因與英國貿易密切,只得放棄.

1957年同樣六國聯署「羅馬條約」,成立了「歐洲經濟共同體EEC」(ie共同市場). 那是一個全面的關稅同盟,既統一了對外關稅,又規定了內部貨物和資本自由流通, 超出了多邊協議,而是切切實實的跨國整合.*** EEC全方位整合了加盟國的生產和經濟.

阻隔圍外則喪失市場準入, 幾番權衡,英國終於1973年經全民公投同意加盟,丹麥和愛爾蘭亦於同年加入. 81年希臘; 86年西班牙和葡萄牙; 95年奧地利,芬蘭和瑞典, 最後共有15個西歐會員國.*** 挪威入盟為公投所否決; 瑞士招牌中立國,無意埋堆.

1993年憑藉「馬斯垂克條約」誕生的「歐洲聯盟EU」, 才正式是個「超國家組織」,擁有對下綫國的司法管轄權,****甚至有國旗和國歌. EU進一步規定了人員的自由流通,意指人民有權移民到任何盟國定居和就業, 享有就地國人民相同的社會保障和福利.(但沒有政治權利.)*****

2004年是EU所有擴張中最大的一波, “歐盟東擴” 加入了八個前蘇聯集團國(波蘭,匈牙利,捷克,斯洛伐克,斯洛文尼亞,愛沙尼亞,拉脫維亞,立陶宛); 與及 馬爾他,塞浦路斯共10國. 07年羅馬尼亞和 保加利亞; 13年克羅地亞, 迄今EU共28會員國.***

〈Euro的誕生〉

馬斯垂克條約也擘劃出統一貨幣Euro的路綫圖, 有意埋班的EU國家必須逐一從頭申請加入「歐元區」(德法也莫能例外.), 需要符合某些判準(例如政府赤字不能超出GDP的3%,希臘後來被揭發造假.). 入圍國先用數年時間統一央行制度和銀行業會計準則; 再在外滙公開市場限縮國幣對德國馬克的滙率波動, 由上下限15%逐步收斂至1%.***** 最後,1999年1月1日, 一夜之間11國貨幣盡皆換為Euro. 在操作意義上,也可以說是盡兌成德國馬克.

稍後另外7個國家也達標加進,2005年立陶宛入圍, 迄今共有19個成員國使用Euro, 9國(英國,瑞典,丹麥,波蘭,捷克,匈牙利,克羅地亞,羅馬尼亞,保加利亞)置身事外.

如此說來,Euro即是德國馬克, 只不過那一夜,德國央行喪失了貨幣話事權.*** 數十位德國經濟學家事前聯名致函總理申明反對, 其思慮甚為深遠,可惜不被採信.

在當年應否統一貨幣的大辯論中,「德國學派」認為EU各國之間政治整合,要達成共識過程艱難,極費時日, 應該耐心等候共識成熟,然後單一貨幣才能成為系統結構的基石,發揮作用.***

「法國學派」則認為, 正因為政治共識成熟艱難費時,甚至無從達致, 所以最好先從技術性貨幣聯盟入手,倒逼政治達成共識.**** 該派也同意單一貨幣可能導致危機, 但困難並非不可解救,而危機處理反過來會促成政治整合.

事後孔明,德國學派切中要點,今日的歐元危機不單只沒生催生政治共識, 反而擴大了裂痕.***

〈何妨成與敗〉

EU對內是個自由貿易區,廢除了所有關稅和貿易關卡,統一了貨物標準和標籤, 商業成本也因為金融業統合而有所降低,歐元區更節省了貨幣兌換成本.*** 凡此種種,俱令圍內貿易量大增,經濟榮景.

更重要的是跨國資本流動暢通無阻, 共用貨幣和經濟榮景使市場產生錯覺,或者至少是喪失戒心, 誤以為「歐洲央行」必不容許 歐元國家「主權違約」(ie國庫劵拒絕清償.).**** (實情反而是 “馬約” 某條款訂明歐央行不得擔保成員國債務.)

於是富裕 “北方國家(德,荷,比,盧和芬蘭)” 的資本不停流向原本高息(反映其經濟實力薄弱)貧窮的“南方國家”. 在這過程中,兩地利率差收縮,在世界低息的大背境下, 南國利率更是大幅下調. 這是南方榮景的基調,靠的不是自身的經濟實力, 而是 “北方富親戚” 的 “慷慨借貸”.

國庫券息率大幅降低,使得南方各國政府大舉借貸, 以擴張福利,討好選民. GDP連年增長推高政府的舉債上限, 導致各國債臺高築,有累丸之危.*** 過多的遊資則令致資產價格泡沫化,尤其以西班牙的房地產最為瘋狂. 由1999年歐元正式啓動至危機爆發前夕的十年是南國的 “流金歲月”, 經濟榮景,GDP和人均收入持續增長,就業充份; 同期北國經濟卻表現呆滯,乏善足陳.

2011年爆發的「歐債危機」是南北集團國經濟的分水嶺,兩邊呈現鮮明的 “搖搖板效應”. 南國泡沫爆破,遊資避險,迅速撤回北國. 南國貨幣遭到洗倉拋售; 經濟也立時陷入蕭條,失業率飊升. (青年失業率更達到前所未見的50%驚人水平.) 新危機瞬間深化了尚未擺脫 “08金融風暴”打擊的銀行業的運營困境,利率上升,融資困難, 最弱勢的希臘更被逼到「主權債務違約(ie到期國庫券沒法清償.) 」懸崖邊沿.*** 反之,資金回流導致北國利率下降,投資環境寬裕,經濟向好. 反差強烈,南人為之怨聲大作.

但北人也不好過,南債的體量出乎全世界意料, EU和歐央行害怕歐洲陸沈,宣告將不惜代價,避免會員國債務違約. 具體做法是合組「三巨頭」籌集鉅資,借予南國還債和應付資金外逃導致的金融業壓力.*** 北國深恐南國主權違約會令到本國銀行連鎖倒閉,只得加入美稱為「紓困計劃」的救亡行動.

債權人當然地開出嚴苛的 “紓困條件”, 最大限度保障債務回收, 施壓債務國政府實行「撙節政策」, 以降低財政赤字. 具體做法從兩個途逕入手:減少公共開支,主要得削減社會福利; 與及增加稅收,尤其是營業稅.**** (在最極端的情況下,如塞浦路斯, 甚至發明了「存款稅」, 即對大額存款按比例突擊沒收, 被謔稱為 “剃頭”.)

撙節政策根本難以收效,徒招天怒人怨. 削減公共開支縛束了政府施行財務政策,有違凱恩斯理論, 加深了經濟蕭條,直接引致超高失業率.*** 加稅壓抑投資和消費,到頭來因加得減. 民生則遭到高稅率,高失業和低福利三重打擊….. 而示威遊行.

若在 “古時”,應已發生 “南北戰爭”.

〈南北互恨〉

2013年歐元危機水深火熱之際,法國 “國際策略研究院” 主席Francois Heisbourg教授出版著作《歐洲夢的末日》, 沈痛地說道: “夢想為夢魘鋪路. 歐盟正為歐元所害苦, 而目前拯救歐元所作出之種種努力,必將進一步危害歐盟本身.”

「貨幣必須為政治服務,而不是顛倒過來.」 當初EU採信「法國學派」意見,欲以貨幣倒逼政治,最終闖下大禍. 2011年爆發「歐債危機」, 歐洲央行,IMF和北歐富國集團(合稱「三巨頭」) 拆借數以萬億計Euro, 以濟南歐危難諸國燃眉之急.

此舉仿如 “飲酖”, 確實暫時 “止渴”, 但借貸兩方卻為了債務條件爭議不休, 最終反目成仇,其中以德國和希臘攻訐最甚.

現今的歐元區分裂為 債權國(北方集團) 和 債務國(南方集團)兩極. 北國以德國為核心,合荷蘭和芬蘭為三強; 南國總括為 “GIPSIC”(希,愛,葡,西,意,塞共六弱), 以希臘最 “無可救藥”.*** 南北集團互相憎恨,皆因南國欠下北國鉅額債務,無力償還. 希臘人均欠外債1萬Euro,看來永世還不清. 北三強國民則人均借了6千元給 “窮親戚”, 因而滿腔怨懟.

從北方集團的觀點看來, 南國政府不負責任的經濟政策,國民不知節制的消費行為,金融業界的貪婪無恥….. 而我方卻循規蹈矩,信任有加,如此等同被騙; 東窗事發,為了顧存大局,還要泥足更…..欠債還錢,是為天理,賴債還要抗議,實在離譜…..

但在南方集團看來,Euro是北國金融業者設計出來害我們的制度工具, 北方熱錢得以無攔阻進入南方….. 而我方民風純樸,不加提防,如此等同被騙; 東窗事發,立即飽食遠颺,我們還要泥足更….. 嚴苛的 “紓困計劃”用心險惡,我方淪為經濟附庸,永世不得翻身…..

這場由雙方經濟學家以專業語言進行的駡戰大意如上, 有趣之處是雙方對事情過程(ie歸屬編年史)和運作機制(經濟學)認識一致, 異議的是人類行為背後的動機(歷史學)及其道德批判(政治倫理學).*** 很大的可能性是…..雙方都是對的.

追究歐元之敗因,可從99年諾獎得主 蒙代爾Robert Mundell (歐元之父, Mundell-Fleming Model即「不可能三角定理」提出者.) 的

〈最適貨幣區理論〉見其端倪.

該理論認為一個共用貨幣區的最佳範圍是:區域內資本和人員無阻隔自由流通.***** 因為只有在這項條件之下,資源配置才能夠達致最適狀態,並達成最大產出.

否則該區域就會因為資源難以調動(最抗距流動的當然就是 “人”.), 而分裂成生產力存在落差,與及發達程度參差的不同區塊. 由於共用貨幣,區塊之間不能透過滙率調整平衡產業結構*****(ie弱勢區不能透過貨幣貶值,爭回 “相對優勢產業” 的出口強勢. 如希臘的旅遊業.) 如此,隨著時間延伸,區塊與區塊之間的經濟和金融互動將加大地區差異, 最終釀成嚴重的社會問題. (這就是現時EU的狀況.)

“資本” 本質上逐利,只要解除政治阻力,劃一金融準則,非常容易流動. “人力” 則不然,人需要生活在 “文化社區”, 族群融合非常困難,跨區流動相當痛苦. 大規模轉移既困難,又會造成難解的社會糾結,*** 如族裔和宗教碰撞.

舉例:美國(中國亦然) 文化,語言和宗教高度統一,人員高度流通, 荒涼的德州只要發現石油,休斯頓可以成為第四大城. 反之,甚少西歐人夠膽移民芬蘭,皆因芬蘭語不屬印歐語系.

根據上述理論與及事後孔明之見解, 南北歐生產力懸殊,文化不一致,顯然並非一個 “最適貨幣區”. 如此, Euro應該解散或重組,成為一或兩個“較適貨幣區”. 專家提出可考慮的方案,戲稱為

〈離婚議案〉共有四個:

a徹底散夥,各國盡復舊幣.

“事如春夢了無痕” 又怎有可能? 此舉除了會令到天下大亂,極度適應不良,已取得的成就盡棄…..等等之外, 最令人難過的是失去“歐洲夢”,有違初衷,愧對前賢. 幾乎沒有頭臉人物敢提出此案, 議論紛紛,盡繞如何保存歐元.

b弱國退出歐元區.

好處是 “復國幣” 可以大幅貶值,從而提升出口競爭力,促進投資和就業, 恢復該國及全歐經濟平衡.*** 這方案的技術門檻最低,震蕩最小,因而最為可行. 強國主張此說,但弱國則大力反對. 理由是弱國欠的債是Euro,而脫鈎後國幣定必大幅貶值, 那麼原先要還十世的債,豈不是要還百世? 除非….. 先行一筆鈎銷舊債. (強國…..) 另有難處,EU是禮義之邦,並無踢人出局的民主機制.***

c強國退出歐元區. 首先指的當然是德國. 德國是「出口導向型」國家,如果恢復馬克,則馬克對Euro定必狂升,如此將有損其出口; 還要算及外債稀釋的失利. 德國自然反對此議,而德國是EU中話事權最大的國家(也是輸送利益予EU最多的國家.), 此案等同 “貓頸掛鈴”, 根本無從提出.

再者,不含馬克的Euro嘛….. 連自己也失去信心.*** 法國亦自量遠未有國力肩擔支撐Euro的重任. 結論,此案可行性甚低.

d將歐元剖分為兩個貨幣圈,ie北元和南元.

基於上述三個提案的可行性不足,此案似乎是唯一的應對方案, 一方面盡最大能力保存EU已得的制度成就; 另一方面以 “連環船” 盡量吸收解體帶來的震盪力.*** 此案卻有一個奇怪的弱點,就是 “歸邊問題”,*** 舉例, (歷史上)意大利人一定不肯自居弱國,但他….. 事實上是.

演說1901A盜竊

來源: http://www.tangsbookclub.com/2018/01/03/%e6%bc%94%e8%aa%aa1901a%e7%9b%9c%e7%ab%8a/演說1901A盜竊 Theft

講者:蕭律師

這一講是講有關財產的罪行。財產的罪行有二十種,包括了 盜竊、搶劫、處理、欺詐等罪行。今講只講「盜竊」。

在我讀法律的年代,仍沒有現今《盜竊》的成文法,只有普通法的「larceny」。你去查字典,㑹發現theft和larceny都解作「盜竊」。1970年香港追隨英國(1968年)取消了普通法的larceny,通過了現今第210章的《盜竊罪條例 Theft Ordinance》。但並非所有英國法例的修改也被香港採用;一些是香港法例所創製,特別是「欺詐」及修改銀行紀錄罪行。***

〈盜竊罪〉

「盜竊」是違反《盜竊罪條例》的罪行。它載明任何人違反它是罪行,可判監十年。

盜竊的釋義載於第2(1)條:

「任何人不誠實地挪占屬於另一人的財產,意圖永久地剝奪該另一人的財產,即屬犯盜竊罪;而竊賊thief及偷竊steal亦須據此解釋。」

第2(1)條中對盜竊的定義訂下五項要素:

不誠實地dishonestly

挪占appropriates

財產property

屬於另一人belonging to another

意圖永久地剝奪該另一人的財產with the intention of permanently depriving the other of it.

此五項要素分別再在第3-7條詳盡闡述。但這些解釋,除另外明確載明外,只適用於解釋盜竊。

〈財產property〉

財產,是盜竊罪的核心,是「能被偷的」,不是財產權本身的概念。

「財產」,在第5(1) 給以一個廣泛的定義:

「財產包括金錢及所有其他土地及非土地財產,亦包括 據法權產thing in action(或叫chose in action)及其他 無形財產。」

一般而言,聲稱被偷的財產必須在控狀中列明。如果是在一段時間內發生一連串的盜竊(如一個出納員在幾星期內在他或她工作的店舖中分幾次、每次竊取少量金錢),而無可能追查及列舉每次的項目,則可在控狀內列明在某段時間內被告偷竊了原告「所缺少的」。

「金錢 Money」

金錢顯然是能被偷的財產。金錢指現金,包括硬幣及紙幣,但不包括銀行戶口的結餘,因為銀行與客戶的關係是債務人(借方)與債權人(貸方)的關係。***

因此當「金錢」存入一個銀行戶口,硬幣及紙幣的產權在存放給銀行出納員或櫃員機的一刻即已轉換。如果客戶的戶口在存欵後有結餘,銀行就是欠客戶那筆結餘的錢。這個債項(即客戶的存欵)在《盜竊罪條例》中是「財產property」,是一種「據法權產」,不是金錢。如果客戶從其戶口中提取現金,那麼在他或她的結餘減少的同時(即減少銀行負債),客戶的「據法產權」即變為「金錢」。

「據法權產」

據法權產是一種沒有實質存在形式的財產(雖然可以用文件證的明它的存在)。債項、支票、公司股份、版權就是據法權產的例子。

「銀行戶口結餘」

如果你的銀行戶口有結餘,這表示銀行欠你結餘這筆數目;「結餘」就是一種「據法權產」。你對這筆債項可為所欲為,如提取結餘欵項,或將之部份或全部轉去另一戶口。由於你能強制執行這筆結餘欵項,故「產權」是屬於你的。這債項(你的結餘)是可以被偷的,如一個銀行出納員T不誠實地從V戶口中將一筆欵項轉存到自己的銀行戶口。

「支票」

支票產生若幹困難。這裡所關註的不是利用一張支票從V的戶口去獲取金錢,其結果是V的戶口被扣數而導致挪占V戶口的結餘(或透支);真正問題反而是「盜竊支票」本身。

支票雖只是區區一張紙,但它是「產權」。這張紙是「屬於」戶口持有人,符合了《盜竊罪條例》第6(1) 條的定義,是可以簡單地被偷取的。

去控告被告盜取一張支票並不能反映盜竊真正的本質。 被盜的支票一般都是簽了字的支票及和票上寫上銀碼。當V(作為戶口擁有者account holder)正當地寫好支票,有代價地給與票上所寫的 受欵人payee,那構成受欵人對V有執行提取支票上銀碼的權利。正確填寫好的支票構成一項「據法權產」,但這產權不屬於V而屬於票上的受欵人(或是支票持有人,如果那張支票是「現金」支票的話)。

問題是:這項據法權產能否被盜竊?在某些情況下,顯然是可以的。

舉例:V給予P一張支票提取$5,000,受欵人是P。P有提欵權,所以據法權產「屬於」P。最後如果D擁有該支票(不論其如何得到),D就可以處理由該支票產生的提款權, 這構成D對P的據法產權的挪占。如果D後來不誠實地背書endorse該支票使自己成為受益人,使他成為該支票行使權的「主人」(即變成受欵人),那就更是挪占。如果能證明其他盜竊的各種要素,去控告D盜竊了票上提欵人P(不是開票人V)在該支票的$5000據法權產將毫無困難。

但以下情況就不同。D以欺騙手段引誘V開票使D成為支票上的受欵人。D收到支票後,可以說D是獲得了該支票的擁有權,由是「挪占」了它。(以後會討論,「挪占」是一個中性辭語)。D算是盜竊了代表了據法權產的支票嗎?

根據Preddy(1996),答案是「否」。在該案的大法官結語:未開支票前(戶口持有人沒有在支票上簽名),提欵權不存在;當該權產開始存在時,那是屬於支票上的提欵人。在此例中,作為代表該據法產權的支票是「屬於」D的。因此,D得到的據法權產從來都「不屬於任何人」。因此,除非在以下要討論的第6(3)條適用,視提取權應屬於V,否則D盜取作為據法權產的支票,或以欺騙手段獲取之(違反第17(1)條)的罪名都不能成立。

「其他無形財產」

某些形式的知識產權,像專利,可構成「無形財產」,但其他像貿易秘密及機密資訊不算是。

香港案件A-G of Hong Kong v Daniel Chan Nai-keung (1987):被告是一間公司的董事,被控盜取公司 紡織品出口配額export quotas(由政府發出可交易的配額)。被告被指控未得他所屬公司的授權,以極低於市價出售了公司未用完的配額給另一間公司,而他在這另一公司中是有利益的。被告罪成,上訴至英國樞密院。樞密院裁定這些配額雖不屬「據法權產」的意義,但是屬第5(1)條「無形財產」的意思,是可以被偷的。

「土地,動植物群」

第5(4)條:“任何人採摘土地上的野生菌類植物,或採摘土地上野生植物的花朵、果實或葉子,均非偷竊他所採摘的東西(雖然該人並非管有該土地);但如該人是為獲取報酬,或是為售賣或其他商業目的而如此辦,則屬例外。”

此條只適用於被告有商業的目的去採摘土地上的野生菌類植物或花卉等。因此,一個在郊外旅行的人採摘野花給他的女友,或吃了野生的果實並不算偷竊。

「其他類別:電、公眾電話、電傳系統等」

電不是「產權」,但如果是未經授權而不誠實地使用、浪費或將電力轉輸別處是違反了第15條。

同樣,不誠實地使用一個公眾電話或電傳系統而避免付欵不構成盜竊,但是違反了第16條的罪行。

〈屬於〉

“屬於”在《盜竊罪條例》第6(1)條中被廣泛地解釋,而另加(2)特別處理信託財產。

第6(1)條: “財產須視為屬於任何管有或控制該財產,或對該財產有任何所有權的權利或權益的人…………”

即是說,任何人「管有possess」或「控制control」某人財產(或其權益),那財產即屬於那一人。

怎樣才算「管有」或「控制」呢?

某人即使只是「管有」或「控制」某財產,這財產是可以被盜取的:

O是一條鑽石頸鏈的物主,他將之借給P作為展覽用途,而在展覽中由模特兒M戴上。D從M的頸上搶走鑽石頸鏈。D是從M(控制)、P(管有)及O(物主)處盜取。

要加入「管有」及「控制」,是為了確保有時被盜財產的主人不能被辨識而使盜竊控罪落空;有時受害人可能在盜竊時刻正是「管有」及「控制」有關財產的主人。

第6(1)條可使之能控告財產的主人盜竊,如他或她不誠實地由「管有」及「控制」有關財產的人手中盜竊。所以,在上面舉例中,O是鑽石頸鏈的盜竊者而去投報保險公司,報說該頸鏈被「盜竊」而索取賠償。O,如果他的行為不誠實,可被判由P或M處盜竊。

在英國案件R v Turner (No.2)中,英國上訴庭確認,一部車的主人,將一部被維修好的汽車從維修車房中移走意圖避免繳付維修費,可被判盜竊。該車對被告而言,是被視為「屬於另一人的財產」,理由是車房是該車的「管有」及「控制」者。

再者,「管有」或「控制」不必是合法,因此財產可以從一個賊人的手中偷去。

一個人可以「控制」財產而不知道自己「管有」它。土地業主可以視為有權控制在他土地上的財產。舉例說:

在Hibbert v McKiernan (1948),高爾夫球手在玩打中將高爾夫球失落在湖中,失落的球是屬高爾夫球會的。

在Woodman (1974) 案中,英國上訴庭裁定,留在一個已廢置工廠的碎塊金屬是「屬於」對該工廠有控制權的公司(它在工廠地盤築起金屬圍欄以防止外人進入),即使它不知道那些金屬碎塊是經銷商留下的。因此W後來偷進該地盤而拿走一些留下的碎塊金屬是盜竊。不過法庭認為這種「控制」的假設不是絕對的。這種假設是可以遭反駁推翻,比如說,第三者暗將毒品或爆炸品藏於地盤內。

「放棄的財產」

已被放棄的財產並不屬於任何人,所以不能被盜竊。所以,D執起一份在道路上或地鐵車廂內棄置的報紙沒有犯了盜竊罪。只有財產的主人完全意圖放棄他或她對該財產的一切權益才能視之為已被放棄。所以,P不慎掉在街上一張$500鈔票,D拾之據為己有,他的行為是盜竊(如果他的行為是不誠實)。

放在垃圾桶內等待垃圾商收集的垃圾仍屬於住戶;在垃圾商接收後財產權屬於垃圾商。所以,收集垃圾的工人拿取桶中垃圾據為己用可以是盜竊。

「埋藏寶物」屬另類,是指那些金銀財寶,物主將之埋在地下,冀日後取回之。如果物主去世或忘記埋在可處,又無人認領,那財寶會暫時變成無主之物。在普通法中,如果一時無物主認領,該寶物歸於政府。因此,寶物盜獵者拿取了埋藏的寶物是盜取了政府的財產;如果寶物是埋藏在私人地下內,是盜取了該土地的業主或能操控該土地者的財產。

「另一人」

要使被告盜竊罪名成立,更要證明聲稱被盜的財產是屬於“另一人”。

也不一定需要去確定及道出那一人;能證明被告向「某不知名人士」盜取已足夠。

如果財產主人在被告接收(即擁有)財產的同時將財產的全部權益轉移給被告,其後被告所有處理該財產的犯罪意圖也不構成盜竊,理由是財產主人將財產全部權益的轉移給被告後,被告後來挪占的財產「已不屬於另一人」。

Edwards v Ddin (1976):被告駕駛車輛進入一個自助油站,自行入滿汽油後(是挪占了汽油),不付錢就駕車離去,也不是盜竊。據《貨品售賣條例Sale of Goods Ordinance》第19條,汽油註入油箱後,汽油的財產權已由油站轉移至被告手上。在被告駕車離去時,汽油已不屬於油站,故不能控告被告「偷」。這類案件,就如一個人在一間餐廳用食後不付錢,只能據《盜竊罪條例》第18C「不付欵離去」辦法處理──罪名輕得多。

第6(2)條:信託財產

因時間所限,略去討論此條。只指出:當財產是受託性,產權一般同時是「屬於」受託人trustee(擁有在法律上的財產權益)及受益人beneficiary(擁有衡平法權益)。

第6(3)條:從另一人接收、或為另一人而接收的財產

“凡任何人從另一人接收到財產,或為另一人而接收到財產,並對該另一人有義務以特定的方式保有及處理該財產或其收益,則該財產或其收益相對他而言須視為屬於該另一人。”

要這條欵適用,須符合兩個條件:

A被告必須從另一人接收、或為另一人而接收到財產;

B被告必須「有責任以一種特定方式保有及處理該財產及權益」。

只要法律上有一個信託,這二條件都能達致。這條的意圖似乎是欲涵蓋一些接收環境不足以構成建立一個信託;換句話說,它可建立盜竊罪而不須證明有信託關係的存在。

R. v Arnold: 被告同意為受害人漆刷屋宇,受害人給予被告人$10,000買油漆。在民事法上,金錢的財產權表面上已轉移給被告,而被告表面上可以自由使用之。但被告接收這筆金錢是根據合約有責任保有及以一種特定目的使用之──買油漆。由是,第6(3)條視這筆錢是「屬於」受害人的。如果被告不誠實地花了這筆錢而與買油漆目的相違,他是不誠實地挪占了「屬於」受害人的財產及意圖永久剝奪產權主人擁有之,是偷竊。

第6(3)條所指的「責任」是法律上的責任,不是道德或社會的責任;還賭債不是一種責任,因為法律上不能強制執行。接收人是否有特定責任須由審訊法官決定。

看看以下一宗香港案件HKSAR v Li Ting:

L是一位區議員,從屬於他區內的一群叫賣小販處集資到一筆金錢向房屋處出價競投一個新建街市的唯一經管者,如成功,他會將街市內的攤位租與出資的小販們。給予L的金錢由$20,000至$120,000不等,有現金也有支票,條件是如果競投失敗,全數欵項應於一個月內無條件退回給出資者。控方聲稱L從未將欵項作協議好的用途。競投最終失敗,L拖延退欵。稍後他發出私人支票與小販,但銀行不兌現。L最後被裁定12項盜竊罪成。

在上訴時,L的律師試圖說服法庭,L合法地收到那些支票和現金,當此等支票和現金存入L的私人戶口時,其結餘(即銀行欠他的錢)產生一個據法權產,因而是屬於L自己的,因此在後來L被聲稱盜取此等金錢時,這些金錢並不屬於任何人,而據香港《盜竊條例》,L被聲稱犯案時並沒有財產是「屬於另一人」。

控方向法庭陳述,當L收取支票和現金時是受一種責任規範,要以特定方式保存該批金錢(L在銀行的結餘),符合《盜竊條例》第6(3)條,故那些銀行結餘是屬於小販的。

上訴庭黃見秋大法官不接收L的律師辯解,撤銷上訴。

〈挪占〉

盜竊罪須證明被告「挪占屬於另一人的財產」。 「挪占」牽涉奪取或侵佔財產主人的權利。最簡單地說,如果我給一盒糖菓交你看管,而你不誠實地把它全部吃了,你是奪取或侵占了我作為糖菓主人的權利,你是犯了盜竊罪。

香港《盜竊法例》第4條詳列「挪占」的意義:

A任何人行使擁有人的權利,即相當於作出挪占行為,這包括他並非藉偷竊而(不論是否不知情地)獲得財產,但其後卻就該財產行使權利,以擁有人身分保有或處理該財產。

B凡財產或財產上的任何權利或權益,以 有值代價for valuable consideration轉讓給一名真誠行事的人,而該人其後行使他相信是已經獲得的權利,則該項權利的行使並不因轉讓人的所有權欠妥而相當於對該財產的盜竊。

盜竊將不符財產主人的權利的行為具體化,如D暗地裡拿走了屬於另一人的財產、或從財產主人的控制中搶走。D的行為明顯地對財產主人的權利不利及充滿敵意。盜賊在法律上一般不可能成為財產的主人;盜竊就是拿取了財產主人的控制。

挪占,是即時性,或是連續性行為?

雖然挪占與盜竊可以說是同時發生,但法庭並不時常如此看待挪占,有時視之為一延續性行動。特別在搶劫robbery(盜竊中使用暴力,以後會詳論)案中,控方須證明暴力是在盜竊那一刻或之前使用,法庭對挪占會採取一個較寬廣的看法去定罪。

在Hale (1978) 案中,H進入一間屋宇中拿去一個珠寶箱。之後他用暴力將一個屋內女子綑縛。英國上訴庭判H搶劫罪。同樣,如果受害人突然驚覺被扒竊而將扒手逮著,扒手意圖逃脫而使用武力,這暴力會被法庭視為在盜竊時使用,因而賊人犯了搶劫罪。

但上述情況與處理贜物handling stolen goods有所分別:處理贜物的犯罪行為不是在盜竊過程中發生。由於處理贜物是比盜竊更嚴重,法庭有時會採納對挪占較窄、但更即瞬發生的看法以支持判刑。

舉例說,在Pitham and Helh (1976),D被英國上訴庭判定挪占、因而是盜竊一批家居傢俬,因他不誠實地將那批本屬於V的家居傢俬售賣與P(售賣時該批傢俬並不在D的掌控中,D亦從未在任何時掌控過)。最後當P接收該批傢俬時,P是犯了處理賊贜罪,不是盜竊。英國上訴庭的看法是:未經授權、不誠實出售屬於另一人的傢俬構成D的挪占,而後來P接收該批「不是在偷竊過程中」,因而是構成「處理賊贜」罪。

各種對「挪占」的不同見解在英國案件在R v Atakpu (1994) 中被考慮,其問題是:當一個人每次行使財產主人的權利時,他或她是否可以連續挪佔財產?在此案中,幾個被告用虛假文件在比利時和德國租了好幾部車,將之帶回英國售賣。他們在租期間被捕,被控合謀盜竊。在初審時,原審法官裁定挪占汽車是在英國。上訴庭判被告上訴得直,裁定挪占是在德國,因此盜竊是在英國境外完成,並指出物品一經被盜竊,不可能再被相同的盜賊再盜竊。

「獲授權或同意的挪占」

一般而言,盜竊會被認為是對物主的敵意或逆向的行為,所以在眾多案件中,挪占是未獲授權或未經物主同意。但如果挪占是獲得物主的授權或同意又如何?以《盜竊》條例第4章的條文而言,D仍是“行使”財產主人的權利,如果能被證明“不誠實”挪占就是盜竊。

英國自有《盜竊》法例以來,英國上議院就多次要面對這個問題,主要是Lawrence、Morris、Gomoz及Hinks四宗案件。除Morris案採取相反看法外,其他三宗案件傾向D仍是犯了盜竊罪。上議院的觀點是:挪占只是一個中性詞,因此也包括D獲得物主同意的行為。

Laurence (1971):這案件是英國在通過《盜竊罪法例》後,上議院首次考慮「挪占」的論點。一個意大利遊客首次旅遊英國。的士司機將他由維多利亞站送至倫敦中心的一個地方。到達指定地點後,遊客從銀包中拿給了一張一£1紙幣,司機虛假地表示£1不夠。乘客打開銀包,要司機自拿合法車資。司機取了£6,雖然正確的車費是少於£1。

在上訴時,司機辯稱乘客是同意他多取車資的,控方沒能證明司機的行為與受害人的同意不符。上議院否定這個理據,確認了原審法院裁決的士司機多收乘客合法車資,犯了盜竊£6罪。上議院認為在此案中,重要的問題是司機的行為是否構成一個“不誠實的挪占”,而同意可否定了不誠實。

Morris案的事實牽涉到以欺騙獲取同意,但如果被告確實得到真的同意,挪占是否能夠存在,此案並無解答。

上議院大法官在Morris案及其後幾宗案件都不追隨Lawrence案的先例,其取態是:如果被告的行為獲得物主授權或同意,則沒有挪占。舉例說,如在Eddy v Niman (1981),將貨物放在超級市場的購物籃中沒有挪占(即使有盜竊意圖),因被告所做的正是超級市場想要他做的,直至幹擾變成對財產主人不利時才是挪占。

Morris, Anderton v Burnside (1984):這是兩宗案件的合併。兩案的被告都將低價物品的標籤掉換了高價物品的標籤。在Morris案,M去到繳欵櫃枱繳付較低價錢而後來被捕;在Burnside案,B在櫃枱前未繳欵前被捕。兩人都被控盜竊。

擺在上議院面前的問題是:掉換標籤是否構成挪占超級市場的物品,雖然更準確要問的問題應是:據此二案的案情,有沒有“不誠實的挪占”?顯然,掉換標籤是一個未獲授權的行為──超級市場同意顧客將物品從架上拿下、檢視和放入購物籃,但沒有授權掉換標籤。

上議院撤銷二案上訴,結論是在此二案中,掉換標籤的目的是意圖繳付少些錢,構成不誠實的挪占”。上議院擲下判詞時指出:掉換標籤本身不構成挪占,除非在掉換時已有不誠實意圖去盜竊。他舉了一個這樣的例:一個有點變態性幽默的購物者,掉換標籤只是想對超級市場及其他購物者製造混亂,別無他意,我認為這個行為別無其他而最多只是挪占。

在隨後十年,兩派對挪占的觀點互相交戰:Lawrence案在英國上訴庭獲民事案Dobson(1990)支持,而Morris案獲英國上訴庭在Gomoz案支持(在其被上訴推翻前)。

Gomoz (1992):被告G是一間電器店的店員,以一些虛假理由說服了該店經理將一批價值£16,000的電器產品售賣給一個無賴(此案的另一被告),接受了一張無賴盜來(G知悉)的支票,這支票最後不能兌現。被告被控盜竊,辯稱「沒有挪占,因為經理很清晰授權將貨品搬走」。法庭不接納,被告罪成,但上訴得直。上訴庭認為買家擁有該批電器產品是獲得經理很明顯的同意。控方不服上訴。上議院最終以四比一大多數判控方勝訴,維持被控原罪。

Lawrence案裁決具有權威性及正確性,確定以下數點:

A挪占是一個完全中性詞;決定被告行為是否挪占不須考慮同意問題。只要行為牽涉行使物主任何的權利,包括簡單的佔有,就了構成挪占。所以,不單是轉換標籤或簡單將物品從超級市場的架上拿下貨物已可構成挪占,因為這行動牽涉到行使物主的權利。意思就是,當購物者在觸摸或拿下物品那一刻已是挪占,即使挪占是獲得同意。這行動是否盜竊就要看被告在那時是否存有不誠實意圖。

B同意在有不誠實犯罪動機時才有關係。

C大法官重申盜竊和以欺騙獲取財產差不多是重複的罪行。控方可選其一控告──唯一的例外是和土地有關,因為土地只能被騙取,不能被偷。

Gomoz案的裁決帶出一個問題:一個有效的餽贈是否可以成為「挪占屬於另一人的財產」?舉例說,V,沒有受任何欺騙,合法地將他的財產贈送給D,D有沒有挪占?在Mazo(1997)英國上訴庭裁決,如果饋贈者是精神健全,而饋贈又合乎法律,受贈者沒有偷竊,即使他在某方便展現不誠實。但在R v Kendrick and Hopkins(1997),英國上訴庭支持下院判兩被告合謀盜竊的裁決。饋贈者是一個99歲老人,他在神智上無法給予饋贈。

〈不誠實Dishonesty〉

盜竊另一要素是要證明被告行為「不誠實地dishonestly」,意圖永久剝奪另一人的財產。

香港《盜竊條例》並無提供「不誠實地」的釋義,但英國1968《盜竊法例》第2(2) 條解釋:「被告挪占是否為求自身的利益是無關重要的」。所以,一個人可以是不誠實地挪占另一人的財產,如果他後來棄之或毀之致令另一人損失之,賊人是否從中得益是無關重要。

法定的例外

香港《盜竊條例》第3(1) 條(即英國同名法例第2條)明列以下三種情況,一個人挪占另一人財產不算是不誠實:

A如果他相信他有合法權利去剝奪另一的財產。這保護了一個被告,他錯誤認為在民事法上有此權利,如D相信在前一次交易中業權已轉移給他。

B如果他相信財產主人會同意他挪占。這可以保障一個人,比如說,據以往的經驗,他相信他的鄰居會同意他可以從送給鄰居的籃子中拿取麵包。當然,相信,必須是真實的相信。

C他得到財產,相信其主人已合理地不能找到。這保護了一個人在當時情況下相信物品已被放棄,因為如果物品已真的被放棄,那物品就不再是「屬於另一人」,由是無法建立盜竊的犯罪行為。被告必須相信,即使採取合理步驟也不能找到財產主人。何者為「合理步驟」須視不同環境而定。在街上拾到一個五元硬弊,就很相信主人不能被尋回;但在街上拾到一袋有十萬元現鈔的就不同,就必須以相當的努力去尋找銀主。如果被告後來知悉物主而仍保留該物就可以是構成挪占。

當「不誠實」須作考慮時,普通法要求證明被告的行為在一般正常人的標準下是不誠實,及須證明被告知道他的行為以那種標準而言是不誠實。這標準是在英國案件Ghost(1982)案中定下的。G是一間醫院的代班外科醫生,向醫院收取一些最初聲稱是手術的費、後來解釋為總之是醫院應付他的費用。他最後被判以不誠實手法獲取金錢,違反英國1968年《盜竊法例》第15(1)條(即香港的第17條)。他的上訴被撤銷。Ghost案定下的原則仍代表現行法律,也被香港法庭多次引用。

〈意圖永久剝奪〉

盜竊罪亦須證明被告意圖永久剝奪另一人的財產。被告的意圖至為重要;不須證明財產真正的被剝奪。證明「暫時性」的剝奪是不足夠的。

Oxford v Moss (1978):一個學生從非法渠道預先得知大學試卷內容,雖是機密資訊,不是可被偷的「產權」。試卷本身是「產權」,但並無證據被告意圖永久剝奪大學對這份文件的擁有權,所以被告沒有盜竊。

通常意圖可從行為中推斷構成挪占,如小偷扒手伸入別人的手袋中拿取銀包。如果不是這樣,特別是構成被告挪占是獲得物主的同意或授權,如被告在超級市場從架上拿下物品放在手推車上,那就需要清晰意圖的明證去構成偷竊。

「意圖」

「意圖永久剝奪」的表面意義可從香港《盜竊法例》第7(1)條(即英國1968年第6(1) 條)可推斷到:

「任何人挪占屬於另一人的財產,雖無意使該另一人永久地失去該東西,但如他不顧該另一人的權利而意圖將該東西視為自己的東西處置,則仍須視為意圖永久地剝奪他人財產;而且,如該財產是借入或借出的,而借入或借出的期間及情況相等於將該財產徹底取走或處置,如果是並僅如果是如此,則如此借入或借出該財產,亦可相當於不顧另一人的權利而將該財產視為自己的財產處置。」

由是“使該另一人永久地失去該東西(即財產)” 可視為意圖的一般意義。這個問題盡可能應交給陪審團去決定。

但第7條亦指明意圖也可由被告思想狀態去證明。曾有這種說法:“有時周遭環境可視被告有永久剝奪意圖,即使他可能意圖物品會最後歸回物主。” (R v Lloyd(1985),以下討論。)

首先,第7(1)條列明一個人可被視為有意圖,如果控方能證明被告有意圖視東西(即財產)為自己的東西去處置而不顧另一人的權利。

Chan Man-sin v A-G of Hong Kong是一宗由香港上訴是英國樞密院的案件。C是兩間公司的會計,冒簽了公司十張支票共值港弊$4,800,000。他被控盜竊了公司銀行欠公司的債項(據法權產,前以論述)。C辯稱控方沒有證明他令公司損失的犯罪意圖,因為當支票存入銀行而被發現冒簽而遭拒付時,公司沒有任何損失。樞密院拒絕這種辯解,認為C的行為落入第7(1)條。

「意圖」除了一般自然的意義外《盜竊罪條例》亦提供了證明意圖的兩種思想狀態之一:

借入或借出:第7(1)條

第7(1)條載明借入與借出屬於另一人財產的行為(如D借V的書本,及如D借V的書本給X)可以構成當作自己的財產去處理;但如果“借入或借出的期間及情況相等於將該財產徹底取走或處置” ,就構成當作自己的財產去處理而不顧另一人權利的意圖。

什麼時候的借入或借出就等同於取走或處置?

在R v Lloyd (1958),英國上訴庭裁定要證明D歸還的財產狀態已作基本改變,如它的“優點”已撤底地被毀壞。

在Lloyd案,電影菲林被暫時移離影院作非法複製然後歸還。L被判串謀盜竊的罪名被撤銷,理由是歸還的菲林保持了它的“優點”及其商業及實際的價值。複製菲林也不構成或等同絕對取去及處理。

第7條有點狹隘的效果在後來的案件受到質疑,認為其應用不應只限於Lloyd案的解釋,基本的概念是被告是否意圖“將東西當作自己的東西去處理,不顧財產主人的權利。”這觀點被隨後的案件所追隨。

上訴庭在Marshall (1998)支持了下院對幾個被告的判刑,他們獲取一些用過、但未過期的倫敦地鐵車票再售給遊客。英國上訴庭裁定倫敦地鐵在任何時間都擁有絕對權利處理那些車票。被告將它們再賣顯示他們不顧倫敦地鐵的權利將那些車票作為自己的去處理。

以上原則在以下情況也可應用:如果D獲取物品或財產,意圖暫時保留它,直至他和財產主人達成解決糾紛、或收到一個“贖金”為止。

香港案件 R v Leung Wing Hon (1993),L拿走V的手提電話,應允只有V還他HK$4,000才還給V電話。正按察司楊鐵樑歸結L意圖保留手提電話直至他得到錢銀才交回,足構成不顧物主權利將物件當作自己財產處理。

如果借入或借出的是金錢(舉例說,D從他老闆的流動現金中「借」取現金,意圖在兩天後出糧時還回),這行為一般被視為落入第7(1)條中,因為放回的已不是取走時的鈔票或硬弊。

錯誤獲得的財產

第7(4)條明載,如果一個人因錯誤而獲得財產,也有責任歸還。沒有歸還的意圖被視為意圖剝奪物主的權利(雖然仍須證明被告意圖永不歸還)。

‘條件性意圖’

如果D還未決定是否永久保有獲得的東西,比如說,D‘意圖’保有拾來的物件,假如它是有價值的。這種意識狀態叫‘條件性意圖’ 不單在盜竊控罪中,也會在搶劫robbery,夜盜burglary等罪行提出。那構成‘意圖永久剝奪’嗎?。

這問題在Easom(1971)案得到解釋。E在電影院中從一個女人扒去一個手袋,不知被扒的是一個便衣女警。L檢視手袋內物品,發現其中並無貴重物品,將手袋及其內物品置棄。法庭結論是D缺乏永久剝奪意圖,而無法判其盜竊。適當的控罪應是意圖盜竊 attempted theft。

演說1802中國文明的歷史

來源: http://www.tangsbookclub.com/2018/02/03/%e6%bc%94%e8%aa%aa1802%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e6%96%87%e6%98%8e%e7%9a%84%e6%ad%b7%e5%8f%b2/演說1802中國文明的歷史

講者:掌門

《中國文明的歷史》(2004) 岡田英弘

〈支那的起源〉

秦王平六合,置郡縣,同文書,威聲震遐邇. 遠近諸民族遂以「秦」這個詞指涉這塊高度文明富強的 “地方”, 此稱呼永久地保存了下來.

「秦」進入 波斯語系成了「Chin」; 進入阿拉伯語系成了「Sin」. 印度各語系則稱「秦」為「Cina」; 稱「秦國」為「Cinasthana」. 等到東漢白馬寺譯佛經, 這兩個詞語分別音譯為「支那」和「震旦」.***

後一千五百年,葡萄牙人繞好望角東來,立足印度, 1557年嘉靖年間進駐澳門,來到「秦」地. 「Cina」之名透過葡萄牙人傳遍歐陸, 變形為英語和德語的「China」, 法語「Chine」, 意大利語「Cina」.***

1708年意大利傳教士G.Sidotti到日本宣教,被捕. 江戶幕府出動大儒 新井白石 四次問訊, 記錄輯成《采覽異言》和《西洋紀聞》兩書. 譯文過程中,新井發現歐洲人將日人稱為「漢土」「唐土」的地方叫作「Cina」. 他不欲直譯,取漢譯佛經「支那」一詞, 此譯法音義兼合,遂成定巘.***

甲午敗戰,清朝以明治為師, 1896年派遣首批留學生赴日, 隨後二十餘年赴日學生累以萬計. 這番交流對於二十世紀初的中國文化影響至大, 很多現代學問和語詞概念,都經日本轉介來華. 留學生在日本察覺故鄉大地被稱做「支那」,自己則被叫做「支那人」. 他們把這種稱謂帶回中土,成為新進文化圈的風尚語詞. ***

相對地,明清朝野對於皇帝君臨的土地(理論上並無邊界),沒有特定稱謂. 「中國」一詞甚少使用, 其指涉側重文化分際(ie四夷vs中國),而非地域差異.**** 至於作為“民族國家” 的「中國」,也可說是同時從日本輸入, 天朝思想的中國自古並無民族國家的觀念.***

但是「支那」這個語詞純由音轉,沒有字面意義, 對於表意系統的中文很是無味.*** 於是文化界起用古典詞語「中國」,取代欠典雅的「支那」, 逐漸棄用該詞. 日本侵華之後,這個充滿東洋風的詞語更令中國人深惡痛絕.

〈中國的起源〉

「國」這個字原本是「或」字,附加的方框代表城牆, 意指拿著武器守衛城牆. *** 故此,「國」是設防的都市. 之後,「國」與「邦」混用, 而「邦」與「方」相同,指 “方面,地方”, 範圍比「國」寬廣,兼及一國控有的周邊地帶.*** 漢初避 高祖劉邦諱,捨 “邦”用 “國”, 「國」的使用漂移至 “地方,疆土”,不再指“都市”.

然而「中國」的意思卻與「國」有所不同, 在古代「中國,京師也.」,指首都. 同樣是漢朝,「中國」的詞義也改變了. 《史記》「天下名山八,而三在蠻夷,五在中國.」, 把中國與蠻夷相對立, 既指族群,又指地域,敲定了「中國」一詞的後世用法. 至於史記「中國」的地域範圍, 則起始陝西渭水,及河南黃河,迤邐入山東,是一條東西走向的狹長地帶.

至於「國家」一詞,起初直指 “國與家”, 即公私領域的兼舉. 到了東漢末,開始代表王室朝廷,有了 “政治實體”的意味. 至於現代意義的 “民族國家”, 先由同盟會誌士在日本學得,拿來鼓動排滿, “忍令上國衣冠,淪於夷狄;相率中原豪傑,還我河山.”, 「中華民族」專指漢族. 到得辛亥功成,中華民族竟又一轉而為 “五族共和”,多了四族. 「中國 = 中華民族的國家」定型成今日的模樣.***

岡田教授的強項是上古史,頗具隻眼.

〈王是marketmaker〉

《周禮考工記》「左祖, 右社, 前朝, 後市」, 講的是王宮和國都的空間結構.

「祖」原形是「且」, 「社」是「土」,兩者是豎立在宮門兩側的柱子, 形狀男根,功能是阻止惡靈侵入. 祖後來發展為祭祀王室祖先的「太廟」; 社成為祭祀穀神的「社稷」.「朝」即「朝廷」,是進行朝禮的庭院; 而「市」即市場,就是進行交易的場所.

作者推敲,祖和社是保祐市場和貨物的神祇; 「王」是市場管理者; 朝禮是開市的儀式. 王宮原來是從市場演化而來.***** 遠方前來入市的交易者必須向王繳交實物商品的十分之一作為手續費, 這是「稅」的起源. 稅要交到市場入口的柱子處, 「祖」借用成「租」. 甚而「祖」的意思就是「阻」,代表阻止進入市場…..除非先繳稅.

為了進行管理,最重要的當然是收稅,市場要築牆以圈圍空間, 其入口自然在交稅的柱子之處. 於是該處設為門戶,而柱子則移在門外戶旁. 王宮築牆的目的原是為了管理市場.***

「王」從經營市場的事業中汲取大量財富,獨霸一方. 他組建武力團夥,對內巡邏市場,維持秩序; 對外禦防盜賊,阻止 強闖/潛入的交易人. 換個角度,也可以看作是市場經營者勢力坐大,變身為「王」.

王宮的圍牆擴大及加固,最終變成「城牆」, 是因應交易和收稅狀況,而非單純的防止刼掠. 所以「國」是王宮的擴充,其原型是市場.***** 「國」是一種由城廓界定的商業都市.

這是對國家起源理論的主流學說「築城說(ie防禦掠奪)」的一種有趣的異議. 作者據此進一步推導出獨到的 “中國國家起源理論”.

〈中國是市場網絡的中心點〉

某個原初的 市場=國, 其位置必然座落於河流交之節點,這樣遠方的交易商才能到來做生意.*** 很自然地,這個「國」勢力興旺之後, 其擴展路徑必然是 “水平整合”, 沿著河流網絡向遠處的交滙點建立分支「國」.*****

這些殖民都市會百份百複製「祖國」的空間形式(ie城牆都市), 社會組織和政治文化.*** 最高典範就是後來 周公旦實行的「封建」,但其發端卻在遠古三代之前.

愈是向遠方築城,與原居民的關係就愈緊張,「國」的軍事味道就愈重. 城牆愈高愈厚,執戈之士愈多愈專業, 成為軍事殖民城,漸漸掩蓋了原先的商業性質.

這些呈網絡狀態,同氣連枝的「國」群, 沿著河流走道互通聲息,相互參扶. 他們的實質,或者精神上的宗主國, 就是其祖先,居於網絡中央點的母「國」. 這中央之國,被稱呼為「中國」. 這中國「王」開始自稱為「天子」,製作崇高形象, 為了掩刷其商人的低下出身,甚至意識形態上實施 “賤商主義”.

本書以族群和語言遷改為基礎,描述中國文明的嬗變.

〈古漢族的誕生〉

元前221年秦始皇 “平六合” 統一宇內,是「中國」(作為一個民族) 歷史的起點.

在此之前,這塊大地上面, 按方位,實情是生態區,劃分為「東夷、南蠻、西戎、北狄」四大族群集團.

「東夷」是黃河和淮河大三角洲的人民,以農耕漁撈維生, 其居地約為今天的山東,河北. 夷字發音與 “低,底” 相同,意為 “低地人”.

「南蠻」指叢林地帶周邊的燒墾農耕民 (作物類型與前者不同.), 居地約為河南,湖北,湖南,四川交集的地方.

「西戎」是陝西,甘肅的草原遊牧民.

「北狄」是山西,內蒙(當時實存的)森林地帶的狩獵民. (後因遊牧民南下,森林遭到牲畜毀壞,悉數消失.)

「中國」(作為地域) 指洛陽盆地,漢族稱其遠祖居於此, 因交接四夷,自號「中華」, 即(相對四夷的)「中國人」.*** 「華」是盆地西端,洛水源頭的「華山」. 中華又稱「華夏」, 因為黃河文明的第一個王朝夏朝以此為根據地, 所以夏人也就是最初的中國人.

其實夏是夷,後繼的殷是狄,周是戎. (秦,齊也是戎,而楚是蠻.) 歷史上根本沒有「中華,中國人」這一種類, 入主中原的四夷就是 “中華”.***** 「中華」作為一種 文化/文明 的概念, 是對應 “四夷他者”的 自我認同/自豪感. 其具體內容和特徵則是上面描述的商業化城廓都市.***

原初散居各方的四夷,在漫長的春秋戰國時代紛紛走向國族化和都市化, 由於科技和學術頻密交流,文化上逐漸趨同. 在秦漢 “置郡縣”“同文書” 的強力壓鑄下,四大族群被形塑成單一民族.***** 這本應叫 “秦族”的民族,因為漢朝持續強盛,沿稱為「漢族」. 古代漢族就是這樣誕生的.

秦漢民族盛極一時,在世界史上人口規模空前龎大, 卻因一樁事變,導致社會系統崩塌,人口災難性地削減九成以上!

〈黃巾之亂〉

西漢末年中國人口規模首次接近60mil的驚人水平,呈現極度過剩的狀態.****

自從漢武開邊,長年爭戰, 兵役制度不斷從農村徵召來大量士兵. 這些士兵嘗到了城市生活的滋味,退役後回鄉無可耕之地, 居城無可棲之家,形成了一個貧窮的都市社會階層.****

這個龐大而有頑強生命力的群體依靠軍隊袍澤的情誼和組織力, 周濟互助,在社會的底層和邊緣掙紮求存. 他們混跡江湖,在城市經營百業,沿交通路綫從事運輸商販,更重要的是走私.(漢朝行鹽鐵專賣.) 為了生活需要,他們以修習武藝和信奉民間宗教來保持群體意識,抗衡官府和主流社會.**** 他們利用在軍旅中學到的最低限度文字使用,以暗語(ie切口)和符號文書串連全國據點, 建立起「宗教祕密結社」的地下組織.

正是他們二百年後覆滅漢室,開啟了三國時代. 吉朋若然知道,定必論斷「漢朝是被自身的體重壓垮的!」

元前4年,久病不癒的皇帝(ie西漢哀帝) 信了 “赤精子讖言”,大漢氣數已衰, 為了再受天命,改元「太初元將」,自稱「陳聖劉太平皇帝」. 這 “太平” 名號來自名叫 甘忠的人撰寫的道教典籍《天官曆包元太平經》. 到了東漢中葉,這道統編成了大部頭170卷《太平清領書》, 主張 “順應天道,以致太平”,並且闡述了政治方法.

東漢末年道士 張角 傳授《太平經》,治病救人,江湖人稱「太平道」,據稱在華北有數十萬信徒. 張角也是位戰略學家,將信徒組織為三十六「方」,即團部,各方皆有統帥率領. 184年張角宣告「蒼天已死,黃天當立;歲在甲子,天下大吉」, 發動全國性叛亂/起義. 這就是史上著名的「黃巾之亂」.

〈古漢族的衰亡〉

黃巾亂後,人口劇減, 華北平原更是千里煙絕,白骨縈草. 據推算,三國初期 魏人口約2.5m; 吳約1.5m; 蜀約1m, 總人口合共約5m. (此處頗有危言聳聽之嫌,一般說法是8m.) 人口減至十分之一,代表了當時的漢族實質上接近滅絕.****

220年魏文帝曹丕篡漢,次年在管治範圍(主要包括今日河南和山東地面.)四面立碑, 指定內側為「中部之地」,即「中國」,勒令殘存漢人移居界內. 外圍地帶除駐軍作為護衛,民居極之稀疏.

內徙令形成的周邊真空地帶, 則從西北方招來降服的 鮮卑,匈奴,羯,氐,羌「五胡」族群,以補充人口,抑止土地荒廢.*** 這些「北族」, 前四者屬 阿爾泰語系,與漢族差異甚大; 羌與漢雖同屬 漢藏語系,仍為異族. 北族起初寄居外圍,與漢族主體並不混同, 但得以在中原紮根.

280年三國歸晉,黃巾亂後一百年中國再度統合, 《晉書》記載人口16.16m,大幅復元,但仍只有盛漢時的三分之一.

更且太平日子只有二十年, 300年「八王之亂」內戰爆發, 漢人又再自相殺伐,人口下降. 311年「永嘉之亂」,匈奴王 劉淵遣兵破洛陽,西晉滅亡, 荊棘銅駝,開啟「五胡十六國」和「南北朝」大亂世時代.

直到589年隋文帝統一南北的二百八十年間,華北完全為北族所控制, 漢人或死或逃,餘下的反過來被北族吸收,成為社會中低層. 基因阻隔打破,社會地位喪失, 使得華北古漢族不能保持血統純正,實際上完全衰亡.***

以北族為主體的新興混種族群在文化上卻逐步漢化, 隋唐王室明明是北族出身,登基後即粉飾其漢族根源. 這些面目全非的「新漢族」,除了文書之外,在各方面都已與古漢族大不相同. 不單止風俗衣飾,甚至方言,語彙和口音都產生了極大變異. 所謂 “中原古音”,正於此時殞滅.

逃竄南方的漢人則和土著 “越人” 鬥爭,先把他們逼上山區, 再經過幾百年才渾成一體, 其過程就像秦時漢人南下廣東,混同“粵人” 一樣. 南來漢人混同「南族」的過程, 雖因政治上居於上層而得以主導社會文化,不似北方那樣弱勢, 但在體質和語言方面,依然難免衰亡和蛻變.

演說1803火藥時代

來源: http://www.tangsbookclub.com/2018/02/28/%e6%bc%94%e8%aa%aa1803%e7%81%ab%e8%97%a5%e6%99%82%e4%bb%a3/演說1803火藥時代

講者:掌門

《火藥時代The Gunpowder Age》(2015) 歐陽泰Tonio Andrade

〈火藥的發明和軍事應用〉

Def.「火藥」是硝石,硫磺和木炭按一定比例的混合物, 其性急燃,具爆炸力.***

製作火藥的難處在於如何捉摸正確的混合比例, 把混成物磨成粗細和濕度適中的顆粒,以達到急燃勁爆的效果.

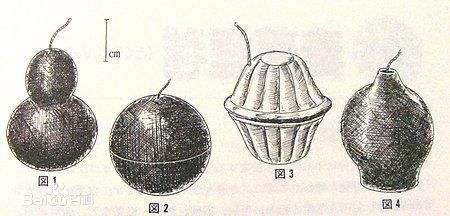

專家認為火藥的研發過程極其漫長, 首批有效配方很可能在九世紀(ie晚唐) 才面世. 現存最早的軍用配方記載於1044年北宋仁宗年間 出版的《武經總要》, 處方有多條,但都比例不調,飽含雜質. 現代中國學者依法泡製,實驗品具爆作力, 但不能用火點燃,要用燒紅的鐵錐來引爆. 另外,這些 “原初版火藥”的 硝石(ie硝酸鹽,作用是提供氧.)含量偏低,只能在開放空間中使用. 如果擺進封閉的容器或管子,就會燃燒不完全,沒有爆炸效果, 因此無法用來製作 炸彈或槍炮.*** 經過一百年實驗改良,南宋初年,技師提高了硝酸鹽濃度,減除了雜質, 才製作出適合炸彈和槍炮使用的藥料.***

從現代角度思考早期製作,稱得上嚴格意義 「火藥武器」的應是a大炮:以火藥造成 “氣爆”,拋出石彈; b火槍:長筒形火藥動力器具,彈射硬物; c炸彈或燃燒彈:手擲或以投石機拋出的罐裝火藥 爆炸或燃燒裝置.***

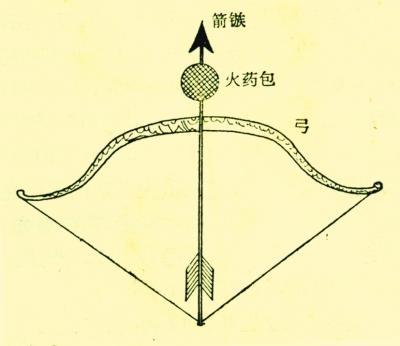

這有別於宋代文獻,「火器」一詞概括所有以火藥作物料的武器, 如 “火箭”:綁著火藥的箭; “火槍”:尖端繫上火藥噴筒的長槍.

(北宋火箭)

火藥的軍事應用遵循兩條不同的發展路徑:a燃燒和爆炸; 與b彈射. 後者比前者的技術門檻更高,殺傷力更大,作戰效率更高.*** 火藥動力彈射武器又稱「管形武器」,即是槍炮,迄今仍是人類使用的主流兵器.

管形武器的威力,直接取決於有多少由火藥引燃而噴發的氣體,從 子彈/炮彈 與槍炮管壁的間隙洩漏掉. 這「遊隙值windage」與彈射力度成反比例,正是槍炮工藝的精髓所在.***** 所有早期技術進步都可以看作是降低遊隙值的成功嘗試, 包括改變槍炮管的質料.

〈火藥武器的誕生〉

槍枝是從噴火筒演化出來的, 起初裝填陶鐵雜物,只是為了增加敵人的痛苦度. 後來察覺裝填物愈多,彈射力度愈強 (變相來說,就是 “發現了遊隙值”.),於是就有了「真.火槍」.***

再來是改換填充物質材,由起初 “找到甚麼放甚麼”的廢物利用模式, 進展至使用金屬彈丸; 管身材質也由竹筒紙筒,發展成金屬鑄管. 最後是加長管道以提升射程和準確度,臻至現代意義的槍枝. 大炮則可看成是巨觀的火槍,其發明較遲.***

火藥用途軍事化始於北宋(960-1127年), 但真正稱得上現代意義的火藥武器則發端於南宋(1127-1279年), 而且一出現即大量實戰使用,以支應戰爭所急需.**** 正是先後與金人和蒙古人交鋒的宋人,投入了極大的科研力度,首先開發了火器. 然後,金人和蒙古人(任用漢人工匠)迅速跟進,精益求精.

(北宋震天雷)

作者強調:傳統認定宋朝 “重文輕武”,導致軍事積弱,社稷傾覆, 這種想法與史實不符. 實情反而是宋朝,尤其是南宋軍方,非常著力於火器研發,而且軍備強勁, 輸掉戰爭只因對手更加利害,那是 “相對劣勢”,並非積弱不振. 這點從蒙古席捲中西亞,兵臨歐陸只需15年; 但為滅南宋卻耗時45年,可資檢証.

另一刻板印象也嚴重錯誤:指控中國古人不務實,發明火藥只用來製作觀賞性煙花. 實情是宋朝火器軍工業極度蓬勃,且規模之大難以想像. 1280年南宋揚州城發生一場名叫 “炮風” 的工業意外,據有關記載 “碾硫之際,光熖倏起,透入炮房, 諸炮並發.” “楹棟悉寸裂,為炮風扇至十餘里外.” “守兵百人皆糜碎無餘;平地皆成坑谷,至深丈餘.” 那是大型兵工廠爆炸,不是煙花廠.***

中國人不單只發明火藥,還發明了火藥武器,已是當今學界的共識. 然而,

〈從何見得火器是中國人發明的呢?〉

有關論證相當有趣:

A時間 + 制式

歐洲的火器是突然湧現的,而且出現之初,制式和功能經已相當成熟; 不似中國的火器有相對較長的演進期. 這是最強力的論據,歐陸經傳播獲得成熟版火器; 而中國是原創地,所以存有大量實驗和過渡版.*****

歐洲火器現身於「英法百年戰爭1337-1453年」戰場, 其制式已是火藥動力彈射武器,即「管形火器」,****而不是燃爆物.

中國火器始於 南宋(1127-1279年)初年,其制式是雛型燃爆武器; 未有大炮,只有 “火槍”.*** 那時的所謂 “火槍” ,原理上只是個噴火筒. 南宋末年出現了所謂 “火砲”, 那是拋擲燃爆物的投石機 (如 “襄陽砲”,蒙古用之破城. 有些超級火砲被威猛命名,如“鬼見愁” “沒奈何”.), 並非管形火器.

(襄陽砲)

嚴格意義的槍炮,「火銃」或「大炮」明確記載用於戰場是元末群雄年代. 1363年鄱陽湖大戰,朱元璋擊滅 陳友諒的優勢艦隊,大炮起了輔助作用. 1366年徐達攻破 張士誠的平江城(ie蘇州),圍城戰使用了二千餘枝「將軍銃」.

以時間論,廣義的火器應用於中國戰場比歐陸早約一百年; 而管形火器則約早半個世紀. 可惜中國文獻缺失了元朝的軍備發展史料,沒法看清楚槍炮的飛躍進程.***

B遺存

大炮保存較容易,現今中國清楚定年的最古老 管形火器名叫「上都火銃」,製作於1298年(元成宗大德二年), 重6公斤,長35公分,屬小型火器. 另有些無法清楚定年的元炮,史家估計更為古舊. 由此證實管形火器發明於元朝初年.****

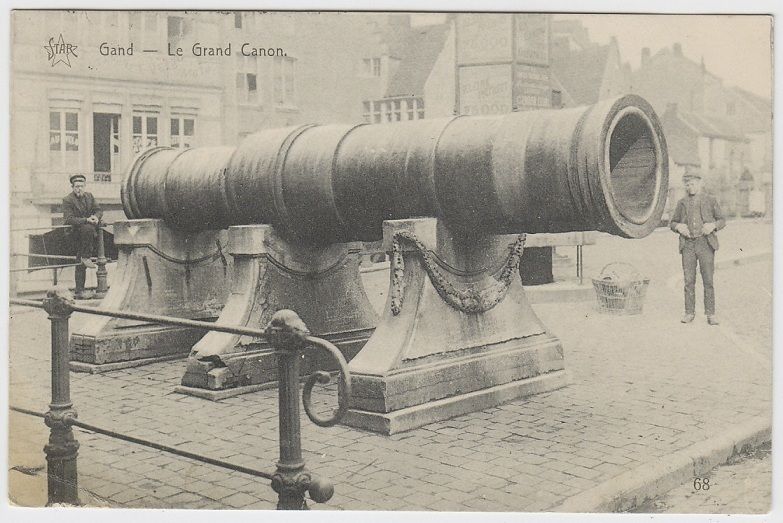

西方現存清楚定年的最古老 管形火器名叫「Tannenberg gun坦能堡火銃」,製作於1399年. 另有一支叫「Loshult gun」在瑞典出土,重9公斤,長30公分, 類型偏近明式,估計年代早得多.

(Tannenberg gun坦能堡火銃)

(Loshult gun)

中國現存明炮幾十尊, 明初明末均有,制式劃一,分別只是後期的較大尊. 相對歐陸同期製品只掘得寥寥幾尊,無論量和質上均遠遜中國.*** 同期相比,中國在工藝和應用規模上均較歐陸發達,應是創始國.

C命名 + 用途

有個論點很有趣:在中國,由於是煉丹術士發明了此物, 它先天上是種藥物,故此名為「火藥」,意即 “惹火的藥物”. 反觀歐洲,叫此物做「gunpowder」,並不當它是“藥物”. 顯而易見,火藥是作為火器的燃料和配置物,一併從東方輸入.*** 同理,歐洲也叫硝石做「中國雪」.

另者,歐洲傳統燃爆武器「希臘火」用料是石油相關化合物, 與火藥毫無同通之處, 沒法移用調製火藥.

火藥既然是煉丹術(可看作是化學研究,用意於分離或還原基礎物質.) 的副產品, 那麼發明之初當然未有特定用途.*** 所以北宋末發明火槍的同時,也發明了鞭炮.

反觀歐洲同期,火藥只有軍事用途. 由此可推論出歐洲並非火藥和火器的發源地. 再者,也只有軍事用途生死攸關,才令致火器極速傳播.*** 一般認為火器經由蒙古西征輸入歐洲.

〈早期的歐洲火器〉

最早的歐陸大炮形狀有趣,窄頸寬腹,像個平放的花瓶, 發射的是巨箭,而不是石彈. 現存最古老的文獻記載是本1326年寫作的書籍 Walter de Milemete 《論威風睿智與深謀遠慮的古代諸王》的 “泥金製飾手抄本”, 內裡有幅大炮的繪畫. 專家認為這樣式是實驗版,從未真正量產或應用過.

同年,意大利 佛羅倫斯城邦頒布的一項政令,責成一批官員製造金屬管形火器. 次年,官方文件記載 “修士Friat Marcello因製造某種能夠發射鉛質彈丸的裝置,獲得一筆酬金.”

1331年的Civicdale del Friuli圍城戰役, 有關記載 “似乎” 有兩位日耳曼騎士發射了火銃. 這 “可能” 是歐陸最早的戰場應用. 明白無誤的實戰應用是1346年英王愛德華三世大敗法國騎士團著名的「克雷西戰役」. 英軍以少量火銃保護長弓手隊伍, 而火槍在該役發揮的最大作用只是驚擾戰馬.

西歐最早的大炮於1375年面世, 法國Caen市徵集了十幾位一流鐵匠,僅花六周時間就造出一尊重九百公斤的巨炮. 而最早的炮兵部隊由法國 勃艮第公爵「大膽腓力Philip the Bold」所創設, 1377年他利用新製武器攻破英軍的Odurik碉堡. 「Odurik圍城戰」是歐洲戰術史的分水嶺, 自此之後大炮不斷攻城牆,令致封建制度消亡.****

那時代英法兩軍都不惜投註鉅額資金,大力發展攻城火炮. 每尊巨炮都備受珍視, 各有名字, 例如1431年法軍的「瘋女格麗特Dulle Griet,英譯Mad Meg」(取名自低地國民間傳奇人物.)重一萬二千公斤,發射的砲彈重三百公斤,威力無倫. 還有名字嚇人的 “殘酷屠夫”, 有趣的 “懶人梅特Lazy Mete”(因它時常罷工).

更有趣的是根據某些史料,1429年聖女貞德解圍奧爾良, 依靠的不是天機神意, 而是法國經技術改良的大炮. 而貞德本人則是位天才炮兵戰術家,早出世四百年的拿破崙.

(瘋女格麗特Dulle Griet,英譯Mad Meg)

(懶人梅特Lazy Mete)

〈東西火炮異同與演進契機〉

朱元璋是歷史上首位系統應用火器的軍事家, 本書稱明朝(1368-1644年) 是歷史上第一個「火藥帝國」.*** 1380年(洪武十三年) 朝廷規定「凡軍一百戶, 銃十」ie 10%, 推算明初即有「銃手」13至18萬人. 這比例在1466年(化成二年) 提高至30%. 歐洲步兵部隊要等到十六世紀中葉才達到這個比例.

值得註意的是,明炮稱「碗口銃」,炮身短,口徑寬, 砲彈為石或鐵製,射程約五十步,用來殺傷士兵,而不是攻擊城牆,*** 與歐陸制式有所不同. 相對而言,早期歐炮已明顯較長,射程較遠,也較準確; 作用是攻擊城牆,而不是殺傷士兵. 兩地的火器都用燒紅的鐵錐點燃, 證明火藥成份一致,硝石含量不足.***

(碗口銃)

考究箇中道理,歐洲的城牆相對中國的單薄得多(一般厚度1.5-2.5公尺,只及中國十份一至五份一), 而且牆身垂直,無法抵禦火炮攻擊.**** 中國城牆牆基極厚,牆身向上收窄, 牆面向後傾斜,可以部分卸減砲彈的正面衝擊力.

所以明炮制式重野戰而輕攻城, 是出於生態原因,而不是技術侷限.**** 反之亦然,歐陸騎兵披重甲,火銃不易湊功, 所以重大炮而輕手銃.***

明朝(1368-1644年)三百年國祚,中段很長時間天下大致承平; 而同時段的歐洲,卻漫天烽火,連年鏖戰. 特別是十五世紀末文藝復興時期,意大利商業蓬勃,城邦林立, 僱傭兵制度極盛,大炮和碉堡同步急劇演進.**** 無論是造型(炮身加長變薄,口徑收窄,點火更有效率.),鑄工,火藥配方,火槍陣式和 彈道學均大幅改進. 本書稱呼技術革新後的歐炮做「精良大炮」, 質量上大幅超前晚明大炮.

本書最為行家稱道的是其史觀,作者支持「大分流」的「歷史成因論」, 認為中國起初科技上大幅領先西方, 只是在某個歷史時段才開始落後, 這並非出於文化或種族因素 (如 韋伯所論,西方文化先天上較東方 “理性”; 或者中國人較 “和平”,喜歡煙花多過炸彈.), 而是戰爭壓力使然.****** 總之, “有競/戰爭,才有進步.”, 人類先天慵懶,無可救藥…..

Next Page