- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

互聯網公司的自信:我預測世界盃從不在乎博彩業的准不准,反正沒我准

http://newshtml.iheima.com/2014/0716/144146.html用大數據來分析世界盃賽事,對很多人來說,聽起來更像是一個噱頭。不過事實上,從大數據的能力來看,世界盃預測並非僅僅是吸引眼球這麼簡單,百度、谷歌、微軟等這次是動真格的,以至於不少博彩業的專家擔憂,大數據預測與體育賽事的結合,可能會摧毀博彩業。這其中一個最簡單的道理就是,過去只有博彩業才具備的火眼金睛,被大數據給抹平了,並開放給了公眾,這才是最可能令博彩業生畏的。

博彩業的秘密

正如前文所說,互聯網公司對體育賽事的大數據預測,讓原本博彩業獨佔的預測能力正在被大眾化,任何一個普通的參與者,如果有了博彩公司的「秘密武器」,這場對抗就變得有趣了。這與互聯網顛覆傳統行業是一個道理,信息不對稱和能力開放共享,讓草根也擁有了「尚方寶劍」。這種大數據預測所帶來的「賦能」,雖然不能砸掉博彩公司的飯碗,但至少「坐莊」的難度大大增加了。

看一下百度、微軟、谷歌等這次世界盃的表現。據媒體報導,百度在本屆世界盃的14場淘汰賽和總決賽預測中,準確度達到了100%。即使在冷門頻出的小組賽中,百度預測準確率也達到了58.33%,微軟的準確率也達到了56.25%,緊隨其後。有媒體報導透露,一些「足彩」高手們以這些互聯網公司的預測為「藍本」去下注,遠遠勝出了靠經驗判斷的足球鐵桿。

實際上,世界盃乃至足球的五大聯賽賽事,每一場背後都有博彩公司的身影。如果從大數據的應用和普及來看,博彩業算得上是歷史最悠久的,每家博彩公司背後都有無數精算師和適時調整的預測模型在「工作」,只不過博彩業也有自己的「秘密」,比如無論比賽的結果如何,只要押注兩支隊的投注額落在某一個特定區間,博彩公司就穩賺不賠,這個特定區間就是博彩公司的盈利區間。但當博彩業的數據「秘密」被大多數人掌握,那盈利區間要如何設定,將難上加難。

大數據預測怎麼玩的?

過去,博彩業對應的是一個「黑匣子」,既神秘,又不可言。來自於互聯網巨頭們的大數據預測能力,徹底將神秘面紗摘了下來,甚至還實現了突破。那麼,這些巨頭是怎麼捅破「黑匣子」的呢?大數據預測到底是怎麼玩的?

以本次世界盃預測準確度頗高的百度為例,其預測模型涉及到19972名球員和1.12億條數據,包括百度搜索數據、球隊和球員基礎數據、賠率市場數據等,所分析的球隊不僅包括207支國家隊,還囊括了歐洲、南美、亞洲等聯賽俱樂部及低級別球隊信息。據悉,為提升預測準確率,百度大數據研究院派遣了資深科學家團隊,搜索了過去5年內全世界987支球隊的3.7萬場比賽數據,並與樂彩網、歐洲必髮指數獨家數據供應商Spdex等合作引入數據,還將博彩市場數據融入預測模型。微軟的預測雖然數據規模沒有百度龐大,但也是通過對Betfair等彩票交易市場數據來構建模型;谷歌同樣基於自身的搜索、網友關注度和球隊球員等數據進行預測。

互聯網公司的大數據預測玩法,一方面說明了博彩公司對世界盃等體育賽事的影響不可小覷,預測的結果準確性在一定程度上取決於這些博彩公司的賠率數據,但就另一方面也證明了,通過自身的大數據能力,互聯網公司已經打破了博彩業原本對賽事預測的壟斷。

大數據是博彩業天敵嗎?

針對大數據預測能力與博彩業的未來發展,有人提出一個觀點認為,大數據能力越來越普及和常用化後,會不會讓球賽結果等懸念度降低,尤其是博彩業多少年來所建立起來的「防護牆」會不會轟然倒塌?雖然這有些杞人憂天,但作為任何一項全球重大賽事標配的博彩業,必然會受到影響,兩者間也會形成一種競合關係。

屆時會出現的可能有兩種:一是利益重新洗牌,博彩業尋求與百度、谷歌、微軟等擁有大數據預測能力的巨頭合作,引入更多數據源,共同將博彩業這個遊戲玩下去,後者也會成為博彩鏈條中的一員,也會拿到應得的利益;二是博彩業拒絕與互聯網公司們合作,兩者間鬥智鬥勇,原因是博彩業還擁有自己的殺手鐧,同時也擔心被後者的大數據能力「反噬」,喪失話語權。

但無論是哪種結果,大數據預測能力將深刻地改變博彩業,是毋庸置疑的事實。

$微創醫療(00853)$ ----預測要做多遠才合理? Extreme

http://xueqiu.com/6382272526/30277966$微創醫療(00853)$ ----我錯在哪裡?

年前,853從3元多起步,一路升到6.5左右,然後發盈利警告,股價見頂回落。

然後是大家都知道的一系列收購,那時$樂普醫療(SZ300003)$業績也不好(都是支架價量跌),而同時$樂普醫療也有收購, 雪球上很熱烈,討論也多。比較站上風的意見是:

本土樂普醫療的收購標的--土炮防治藥/前景遠比不上海派的微創醫療收購的美式裝備(人工關節,本人也發了一文嚴重不看好樂普醫療, 以及看好微創醫療。

http://xueqiu.com/6382272526/24374263

現金換股票, 還是股票換現金?

一年已經過去,樂普股價走出谷底,上20元創了新高,微創醫療今天創近3個月低位4.8,

表現是南轅北轍。高管賣股的樂普創新高,大股東增持的微創創新低。

預測是大錯特錯(當然由於倉位管理的好,而且我的Trader本性,並沒有在853上翻船,各位可以參考我每篇文尾的disclaimer),問題是: 錯在哪裡? 誰錯了?

1。業績論:

主業支架低潮,兩公司都是一樣業績倒退,所以業績決定股價表現似乎說不通。

2。估值論?當然A股的醫療是熱門行業, PE從50,60跌到30幾乎是底部,業績如果反轉(例如收購,政府補貼,製造等),PE再吹到100也不是不可能的。

著名醫藥私募基金姜廣策的國內醫藥股估值是中年男人的腰圍論)

比較一下: (血球數據,直接抄)

樂普

總市值:166.05億每股淨資產:3.60市盈率LYR/TTM:45.92/45.84

跌停價:17.69總股本:8.12億 每股收益:0.12市淨率:5.68

30日均量:705.50萬流通股本:6.86億 股息率:0.64%市銷率:12.08

微創

港股市值:68.45億 每股收益:0.11 市盈率LYR/TTM:35.80/35.52

50日均線:5.14港股股本:14.20億 每股淨資產:1.68 市淨率:2.26

200日均線:5.27總股本:14.20億股息/收益:-/-市銷率:46.44

當然市銷率:46.44應該是錯的,去年做9.39億元生意,P/S 應是5.88

收購Orthorecon 後的P/S應該是1到2 之間了。

貌似有點道理,A比H吹得快。

3 投資人:H一般是II多(機構),A是LI多(老散/私募),II一般是不見兔子不撒鷹,

一般要上軌道,風險可控才投。 從GIC 只投可轉股債就知道853現在還不入機構法眼。

畢竟海外收購風險巨大,而且這行業又是慢工出細活的, 不能大火猛燒,不合胃口。

回到問題: 預測錯在哪裡?

1。錯把太遠的遠景拉得太近。

(本人在$聯邦製藥(03933)$上中過小魔JPM的毒招,2010年小魔在3933

15/16元歷史高位時放了一篇40頁報告,猛吹內蒙古新廠有多少新藥開發中,過幾年就要稱霸地球的神樣,對於抗生素原料藥主業的強週期隻字不談, 害我重傷,幾乎丟了性命)

結論: 產業變化快速的科技/時裝潮流/週期行業,公司高管都看不到三年遠,更何況分析師?你我小散? 經常講「長期」的 應該記住凱恩斯的名言:長期而言,我們都死了。

對策:短期的有海龜系統的80天退出,中期的有半年/一年, 長期估計3年一個趨勢已經頗長,像QQ以及美股GE等常青樹,那只能說是極小概率,並不值得花太多時間將研究。

2。沒有準確評估A/H市場的玩家,也就是「選美評委」,忽視他們的意見,只能和自己的錢包過不去。

必須得到機構投資人的認同。機構建倉是緩慢而極有耐性的

(好的是:上軌道了/成熟了再投,風險比較小,比如不少基金規定只准投有十年以上業績的, 不好的是:可能最美好的那段升幅錯過了,特別是在變化快速的行業例如$李寧(02331)$)等體育股也就風光那麼幾年。

II是有很多鐵律的,比如最低市值,最低股價,現金流等等.

比如$德昌電機控股(00179)$最近就在搞合股,以迎合機構要求。

例子: 上市前投 $騰訊控股(00700)$的是瘋投,專業要求高。10, 20,元投的是early birds, 100, 200元也有不少大基金投,照樣可以贏。

微創現在還不是貧困交加,但II有可能認為是茫茫大海,出路何在?

對策: 重視評委的意見 (猜測評委意見對於visionary 沒有意義,卻是Trader的必備功夫)

3。忽視支架主業的暫時性收縮。眼裡只有眼花繚亂的新產品(市場/利潤暫時很小,放量到盈虧平衡點需要比普通工業品長得多的時間,當然既是缺點也是優點)

其實醫療器械是個週期相對緩慢的行業,趨勢一旦確認,起碼是個中長期的。

對策:任何時候,主業發展階段/競爭局勢/市場情勢排第一位。

最後:

樂普醫療:半年度業績預告超預期

http://stock.10jqka.com.cn/20140716/c566595321.shtml …

預告主業支架業務恢復增長。那麼我的問題:

海派的853 對決 土炮 300003, 論班底,論產品線,新產品開發能力,牌面上應該是853勝出,為何估值落後這麼多?

P/S:853 14年1H的盈警出了,常老總也在「低價」賣了不少股票換現金,

這是否黑暗隧道的盡頭?樂普醫療預告Q2主業支架業務恢復增長是否看到火鷹的翅膀?

「支架業務反轉和氯吡格雷放量是主要驅動力:目前全國支架招標已經基本結束,公司NANO支架價格體系穩定,支架出廠價格企穩。同時各地新農合逐步將PCI手術納入大病醫保,基層放量將使得公司支架業務恢復增長,我們預計公司支架業務全年有望實現10%以上的增長」

這是餡餅還是陷阱?

本文希望這個案例能拋磚引玉,互補不足。

短線對長線,收購對內生。。。。

耗電量還能用來預測工業產出麽?

來源: http://wallstreetcn.com/node/103381本文作者是國信證券宏觀分析師鐘正生、林虎。授權華爾街見聞發表。

在對工業增加值的預測中,高頻的發電量和用電量是常用指標。在著名的“克強指數”中,耗電量也是組成指數的三個經濟指標之一,可見其在判斷經濟走向上的重要性。然而,今年以來基於電量增速預測的工業增加值方向時常出現一定偏差。例如,工業增加值在5、6月份的強勁反彈在耗電量上的表現並不顯著,同樣的宏微觀背離也出現在部分其他上遊資源品的量價上。鑒於工業增加值與發電量關系最為密切,這篇報告中我們將仔細梳理這兩者之間的關系,以期為其他的宏微觀背離現象提供一定的借鑒。

發電量和工業增加值相關性正在系統性下降。從圖1中可以看出,2012年之前工業增加值和發電量增速之間的變動方向非常一致,波動幅度之間的相關性也較高,但2012年之後兩者之間的波動同步性在減弱(圖1)。進一步地,我們考察兩者的相關系數,剔除1、2月後計算過去兩年兩者月度同比的相關性。結果顯示2012年三季度開始,兩者的相關性出現了非常顯著的下滑,之前相關系數一直維持在0.9以上,但當前相關系數已經降至0.7(圖2)。這表明發電量對工業增加值的解釋能力正在出現系統性的下滑。

|

圖1:工業增加值與發電量增速 |

|

圖2:2012年三季度開始兩者相關性明顯下滑 |

|

|

|

|

|

資料來源:WIND、國信證券經濟研究所整理 |

|

資料來源:WIND、國信證券經濟研究所整理 |

相關性下降的原因在於高耗電行業增速與整體工業增加值增速不一致。從統計局公布的分行業電力消費量數據來看,2012年工業用電占比大概在72.8%,且呈下降趨勢,這主要是由於第三產業和居民用電占比的提升。進一步細分來看,工業行業內部耗電量最高的五個行業依次是,電力熱力生產和供應、燃氣和水生產供應、黑色金屬冶煉加工業、化學制造業、有色金屬冶煉加工業,加總起來在工業用電量中占比在70%以上,其中前三項占比達到50%以上,而這五個行業的工業增加僅占總量的25%(圖3)。這意味著,如果這些行業的增速和整體工業增加值的增速不一致,那麽將會導致耗電量增速和工業增加值增速出現背離。例如,2009年工業增加值反彈,但發電量增速連續負增長,當時統計局給出的解釋就是,能源密集型行業複蘇步伐要落後於整體工業增速。

高能耗行業增速放緩導致發電量增速低估工業增加值增速。2012年以來發電量和工業增加值之間相關系數下降,這在某種程度上反映了高能耗行業增速的放緩,這集中體現在2012年以後發電量增速中樞相比與工業增加值來說有著更加顯著的下降上。而高耗能行業尤其是鋼鐵和其他金屬加工行業增速放緩,主要是受到產能過剩的拖累。2012年在“四萬億”刺激消退後,上遊資源型行業即進入去產能過程,增速持續走低(圖4),這對於耗電量增速的拉低程度要遠遠高於工業增加值增速。因此還是根據歷史經驗,用發電量增速來預測工業增速可能會出現低估。

二季度宏微觀偏離的原因之一在於經濟企穩的動力源出現變化。今年5、6月份工業增加值反彈明顯,但發電量增速相對較弱,進而造成上遊煤炭的需求和價格遲遲沒有起色。根據上述分析,造成這種背離的原因,可能更多的是由於這一輪工業增速企穩並未傳導到上遊高耗能行業上。背後原因一方面是由於相關上遊行業受到產能過剩的壓制,另一方面也反映了本輪經濟企穩的動力出現了變化,例如出口的持續平穩改善,以及穩增長措施更傾向於棚戶區改造以及水利環境建設等。這可以部分解釋二季度以來市場廣泛討論的宏微觀經濟數據背離問題。

|

圖3:主要耗電行業在工業增加值中的占比較低 |

|

圖4:今年以來高能耗行業增加值增速放緩 |

|

|

|

|

|

資料來源:WIND、國信證券經濟研究所整理 |

|

資料來源:WIND、國信證券經濟研究所整理 |

耗電量還能用來預測工業產出麽?

來源: http://wallstreetcn.com/node/103381本文作者是國信證券宏觀分析師鐘正生、林虎。授權華爾街見聞發表。

在對工業增加值的預測中,高頻的發電量和用電量是常用指標。在著名的“克強指數”中,耗電量也是組成指數的三個經濟指標之一,可見其在判斷經濟走向上的重要性。然而,今年以來基於電量增速預測的工業增加值方向時常出現一定偏差。例如,工業增加值在5、6月份的強勁反彈在耗電量上的表現並不顯著,同樣的宏微觀背離也出現在部分其他上遊資源品的量價上。鑒於工業增加值與發電量關系最為密切,這篇報告中我們將仔細梳理這兩者之間的關系,以期為其他的宏微觀背離現象提供一定的借鑒。

發電量和工業增加值相關性正在系統性下降。從圖1中可以看出,2012年之前工業增加值和發電量增速之間的變動方向非常一致,波動幅度之間的相關性也較高,但2012年之後兩者之間的波動同步性在減弱(圖1)。進一步地,我們考察兩者的相關系數,剔除1、2月後計算過去兩年兩者月度同比的相關性。結果顯示2012年三季度開始,兩者的相關性出現了非常顯著的下滑,之前相關系數一直維持在0.9以上,但當前相關系數已經降至0.7(圖2)。這表明發電量對工業增加值的解釋能力正在出現系統性的下滑。

|

圖1:工業增加值與發電量增速 |

|

圖2:2012年三季度開始兩者相關性明顯下滑 |

|

|

|

|

|

資料來源:WIND、國信證券經濟研究所整理 |

|

資料來源:WIND、國信證券經濟研究所整理 |

相關性下降的原因在於高耗電行業增速與整體工業增加值增速不一致。從統計局公布的分行業電力消費量數據來看,2012年工業用電占比大概在72.8%,且呈下降趨勢,這主要是由於第三產業和居民用電占比的提升。進一步細分來看,工業行業內部耗電量最高的五個行業依次是,電力熱力生產和供應、燃氣和水生產供應、黑色金屬冶煉加工業、化學制造業、有色金屬冶煉加工業,加總起來在工業用電量中占比在70%以上,其中前三項占比達到50%以上,而這五個行業的工業增加僅占總量的25%(圖3)。這意味著,如果這些行業的增速和整體工業增加值的增速不一致,那麽將會導致耗電量增速和工業增加值增速出現背離。例如,2009年工業增加值反彈,但發電量增速連續負增長,當時統計局給出的解釋就是,能源密集型行業複蘇步伐要落後於整體工業增速。

高能耗行業增速放緩導致發電量增速低估工業增加值增速。2012年以來發電量和工業增加值之間相關系數下降,這在某種程度上反映了高能耗行業增速的放緩,這集中體現在2012年以後發電量增速中樞相比與工業增加值來說有著更加顯著的下降上。而高耗能行業尤其是鋼鐵和其他金屬加工行業增速放緩,主要是受到產能過剩的拖累。2012年在“四萬億”刺激消退後,上遊資源型行業即進入去產能過程,增速持續走低(圖4),這對於耗電量增速的拉低程度要遠遠高於工業增加值增速。因此還是根據歷史經驗,用發電量增速來預測工業增速可能會出現低估。

二季度宏微觀偏離的原因之一在於經濟企穩的動力源出現變化。今年5、6月份工業增加值反彈明顯,但發電量增速相對較弱,進而造成上遊煤炭的需求和價格遲遲沒有起色。根據上述分析,造成這種背離的原因,可能更多的是由於這一輪工業增速企穩並未傳導到上遊高耗能行業上。背後原因一方面是由於相關上遊行業受到產能過剩的壓制,另一方面也反映了本輪經濟企穩的動力出現了變化,例如出口的持續平穩改善,以及穩增長措施更傾向於棚戶區改造以及水利環境建設等。這可以部分解釋二季度以來市場廣泛討論的宏微觀經濟數據背離問題。

|

圖3:主要耗電行業在工業增加值中的占比較低 |

|

圖4:今年以來高能耗行業增加值增速放緩 |

|

|

|

|

|

資料來源:WIND、國信證券經濟研究所整理 |

|

資料來源:WIND、國信證券經濟研究所整理 |

越調越低!美聯儲GDP預測“今非昔比”

來源: http://wallstreetcn.com/node/208349美聯儲9月FOMC會議公布的最新GDP預測數據顯示,美聯儲官員下調了經濟增速預測,尤其是明年的GDP。美聯儲將2015年的GDP增長預測範圍下調至2.6%至3.0%,低於6月預測的3.0%至3.2%。

但2014年的數據也不那麽好看。從歷史數據來看,2012年1月時,美聯儲預測2014年的GDP範圍是3.7%至4.0%,到今年6月時這一預測值已降至2.1%至2.3%(因為美聯儲無法預測美國的嚴寒),三個月之後的今天,這一預測進一步降至2.0%至2.2%。

總而言之,美聯儲當年的預測誤差高達43%。

9月FOMC對經濟前景的預測如下:

華爾街見聞此前報道,周三美聯儲維持聯邦基金利率目標0~0.25%不變;縮減每月QE至150億美元;重申QE後相當時間保持高度寬松;稱經濟溫和擴張,通脹低於目標。本次會議共2名委員投反對票,認為前瞻指引顯示的加息時間太晚。

FOMC利率預測玄機:美聯儲委員看好更早加息!

來源: http://wallstreetcn.com/node/208363最新的美聯儲經濟展望報告中的利率點陣圖顯示出美聯儲內部成員對於未來加息前景的激進態度。根據金融時報的分析,如果按照最新的利率預期,美聯儲很有可能更早的展開加息行動。

下圖為美聯儲對於2015及2016年利率的預期點陣圖,其中畫圈的兩處為占比最高的預期。

首先可以看到,對於2015年,有四名委員認為將一共加息175個基點。如果按照每次加息不超過25個基點來計算的話(盡管美聯儲大可以更加大刀闊斧的加息,但是2000年5月至今尚未有類似的情況出現過),美聯儲將需要在來年采取7次加息行動,而2015年一共只有8次美聯儲決議。這就意味著這四名委員要麽預期會有更為激進的加息幅度,要麽他們相信2015年3月就將開始加息。考慮到目前的低利率和市場情緒,美聯儲加息幅度擴大的概率較低,因此這些委員看好加息提前是一個比較可信的結論。

在2014年和2015年的點陣預期中,最為鷹派的成員(很有可能是Plosser或者 Fisher)預期2014年就加息75個基點,並在2015年加息至3%。如果按照這種加息步伐的話,美聯儲來年則需要在每次利率決議上宣布加息25個基點。

而對於2016年的利率預期,同樣有四名委員認為到2016年末,利率將在4%左右。假設從2015年末2%左右升息至4%左右的話,那意味著2016年的每次利率決議美聯儲也將加息25個基點。

美聯儲主席耶倫在其新聞發布會上試圖澄清有關“相當長一段時間”即為6個月的普遍預期。但是如果基於這一時間周期判斷的話,美聯儲應該在2015年4月之前不會加息。由此對比點陣圖預期來看的話,美聯儲內部要求提前加息的聲音顯然令市場感到意外。

盡管從點陣圖中無法判斷哪些成員更為看好加息前景或者是否具備投票權,但是按照最新的利率預期來看,17名委員中有5人預計將在2015年3月開始加息。而目前市場主流的加息預期則在2015年中之後,聯儲委員的預期引發了債市的拋售。(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

德國經濟預測“章魚帝”:更可怕的還在後面

來源: http://wallstreetcn.com/node/209212本周公布的德國8月制造業訂單和8月工業產出數據異常慘淡,引發了市場對於德國第三季度是否會陷入技術衰退的擔憂。而5月就成功預測了德國經濟將走弱的經濟預測“章魚帝”——盛寶銀行的首席經濟學家Steen Jakobsen認為,更糟糕的情況還在後面。

先知先覺的Jakobsen在今年2月認為市場忽視了德國經濟衰退的現象,預測德國第四季度可能陷入衰退。並在5月的一份研究報告中強調未來12個月內德國經濟將遭遇大麻煩。盡管當時幾乎所有人都認為他是異想天開,但是事實證明他才是唯一的“先知”。

如今他更新了最新看法:“今年第四季度或者明年第一季度,德國必將陷入衰退。歐元區經濟龍頭德國的遲暮意味著其他歐元區國家也將步其後塵陷入衰退。趨勢已經形成,烏克蘭問題只是一個小插曲,並非是基本面的決定因素。”

在關於歐洲央行未來的貨幣政策上,Jakobsen認為QE與否其實是政治遊戲而已。如果德國人當選ECB行長的話,歐版QE就不會存在任何壓力。

這似乎可以被視為又一個強力預測,不過有關魏德曼謀求替代德拉基的說法在坊間已非新鮮事。(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

油價神燈又對了!Morse預測90美元將成為油價頂部區間

來源: http://wallstreetcn.com/node/209668Ed Morse這位曾經成功預測油價見頂的大神又回來了!在華爾街分析師們還在研究原油下跌原因的時候,Morse早在2012年6月的一份報告中就作出預測:90美元/桶對於原油來說不會是價格底部,反而會成為未來幾年的頂部。

2008年夏季的時候Morse曾是雷曼兄弟的首席能源經濟學家。在當時油價140美元/桶的時候,市場幾乎全是看漲者。其中最有影響力的顯然是高盛的原油英雄Arjun Murti,此君以一直看漲油價大漲而名聲大噪。Murti在當時預測油價會觸及200美元/桶,而Morse則認為原油會跌至93美元/桶。隨後金融危機所引發的油價暴跌顯然證明誰才是原油市場價格判斷的真神。

時光荏苒,72歲高齡的Morse已經是花旗全球大宗商品部門的負責人。2011年以來將近三年的時間原油價格都保持在100美元/桶之上,但是這並沒有讓大神隨波逐流。在2012年6月一份報告中,Morse指出:產能過剩讓油價再度下跌,未來十年間的價格波動區間將在75-90美元之間,90美元/桶成為未來幾年的價格頂部。詳見請點擊。

在油價今年6月跌破90美元/桶之後,Morse的預測看來即將成為現實。越來越多的分析師加入了看空原油的大軍之中。

Morse曾經認為地緣政治將是油價走低的因素之一,不過在俄羅斯烏克蘭危機爆發之後,他有了新的見解。“油價下跌很有可能會推動俄羅斯逐漸向歐盟妥協。”對於他的油價預測,在接受Quartz采訪時,Morse表示,“我現在是不是有點幸災樂禍?是的,的確是那樣。”

在OPEC問題上,Morse相信OPEC現在基本上是在茍延殘喘。如果設立底價,那麽石油生產國的國際形象必將蕩然無存。但是石油生產國需要高油價來維持本國的財政負擔。要不他們就要加大石油產量,以此獲取油田伴生氣,以應對國內能源需求問題——這是一個悖論,所以OPEC可能很難繼續存活60年。(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

上市公司高送轉如何預測? 陳欣

來源: http://xueqiu.com/8635721061/32627533 不管市場為何青睞高送轉公司的股票,從投資策略的角度來說,可以提前預測出很可能進行高送轉的公司並事先買入其股票,等待公司當年的分紅政策公布後再賣出。按照多年來的市場規律來看,如果預測高送轉公司的成功概率較高,這樣的策略應獲利不菲。

陳欣/文

正值秋桂飄香之季,隨著2014年11月的來臨,又到了市場追捧炒作高送轉題材股票的時節。上市公司送股、轉增股票在本質上不屬於向股東進行分紅的行為,既不增加公司的當期現金流,也不影響其未來現金流,因此也不應提升公司的內在價值。而且,我國上市公司的高送轉在稅務上被認定為分紅行為,會導致股東支付紅利所得稅,如果對內在價值存在影響的話實為負面。但長期以來,我國投資者對於高送轉公司的股票卻對趨之若鶩,市場反應積極,導致近年來出臺高送轉分配方案的公司比例逐年提升。“出手大方”的公司更是屢見不鮮, 時有10送10或更高比例的“高送轉”方案出臺。對於許多專註於公司內在價值的投資者,該現象往往難以理解。

不管市場為何青睞高送轉公司的股票,從投資策略的角度來說,可以提前預測出很可能進行高送轉的公司並事先買入其股票,等待公司當年的分紅政策公布後再賣出。按照多年來的市場規律來看,如果預測高送轉公司的成功概率較高,這樣的策略應獲利不菲。那麽,投資者應如何預測高送轉的上市公司呢?要成功地做到這一點,首先需要深刻理解我國上市公司為何進行高送轉的行為。

上市公司為何高送轉?

目前關於上市公司的送轉動機存在多種理論解釋,包括“最適價格假說”、“信號傳遞假說”、“價格幻覺假說”、“股本擴張假說”以及“股利迎合假說”,學術界也一直沒有達成共識。這些高送轉的動機不一定同時有效,由於我國存在較為獨特的市場環境和制度背景,可能其中的某一種或幾種理論能有效解釋我國上市公司的高送轉行為。

“最適價格假說”認為,上市公司股票股利或股票拆分是為了將股價維持在一個合理區間內。股價過高限制了資金較少投資者的購買,股價過低則增加了大投資者的交易傭金與變現成本,因此存在一個對不同投資者來說最優的價格區間,這種假說在國外得到了廣泛的經驗支持。

“信號傳遞假說”是信息經濟學的重要理論,該理論認為,上市公司與股票投資者之間存在信息不對稱,公司執行股票股利與股票拆分政策,主要為了傳遞公司的樂觀信息與吸引投資者註意。多項實證研究表明美國市場的經驗證據支持信號傳遞效應。

“股利迎合假說”認為上市公司的股利行為很大程度上基於投資者對股利的偏好,這種偏好通過支付的股票溢價(市值賬面比)來反映。如果投資者對高送轉的分配方式存在偏好,願意為此類公司支付較高溢價,那麽上市公司則存在迎合該偏好的動機,大量進行高送轉的行為。

“價格幻覺假說”認為我國投資者對低價股有一定偏好,上市公司通過送轉股降低了股價,依靠市場的“價格幻覺”間接地提高市值。而“股本擴張假說”則認為我國企業上市門檻高,上市後再融資受上市時間和股本規模的限制,所以公司上市後有強烈的股本擴張動機,因此通過高送轉來迅速增大股本。

高送轉預測模型

根據以上多種解釋,可以建立模型來預測我國上市公司年報高送轉的概率。一般來說,可以考慮使用:股價,總股本,前三季度每股收益,前三季度凈利潤增速,市凈率,是否低價股,每股積累(每股未分配利潤與資本公積之和),是否次新股,以及前一年是否高送轉。

筆者曾利用2006-2010年的上市公司樣本對上述的預測模型進行了驗證。結果表明,股價越高,上市公司年報高送轉的概率越高;總股本越小,高送轉的概率越高;以每股收益或凈利潤增速來表現的公司業績對預測高送轉作用均不明顯;市凈率對高送轉概率也影響微弱;10元以下低價股的高送轉概率更小;每股積累高的公司高送轉的概率更高;次新股高送轉概率高;上一年高送轉公司本年度繼續高送轉的概率較高。這些實證結果支持了“最適價格假說”與“股本擴張假說”,而拒絕“信號傳遞假說”及“價格幻覺假說”。

模型擬合情況

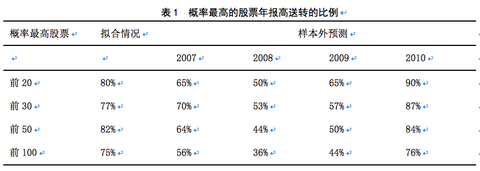

利用上述模型估計的系數,可以計算出相應公司高送轉的概率,由高到低進行排序,然後與實際情況對比(見表1)。概率最高的50只股票,年報實施高送轉的比例為82%;概率最高的100只股票,年報實施高送轉的比例也達到75%,說明該模型擬合效果較好。

樣本外預測的方法可以獲得更可靠的擬合結果。主要方法是:以2006年數據為基礎估計獲得系數,然後結合2007年的自變量數據,計算2007年高送轉的概率,並與實際情況對比;依此類推,最後以2006-2009年數據為基礎估計獲得系數,然後根據該系數以及2010年的自變量數據,預測2010年高送轉的概率,再與實際高送轉公司進行對比。

從表1中可以發現,預測概率最高的前20只股票實際進行年報高送轉的概率在50%-90%之間,鑒於所有股票高送轉平均概率只有11.3%,預測效果還算不錯。其中,2010樣本外預測的結果尤其好,預測概率最高的前20只股票實際進行年報高送轉的比例為90%,前50只股票實際進行年報高送轉的比例也達到了84%。2010年預測效果最好有可能是由於估計模型時使用的樣本最多,說明使用更長時間序列的數據可以加強預測效果。

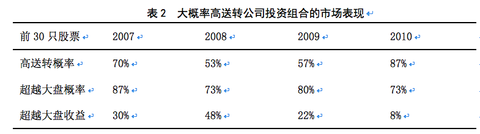

大概率高送轉公司投資組合的收益

那麽,如果可以較準確地預測出高送轉公司,投資者可以獲利嗎?表2顯示了根據模型預測並計算樣本外預測組合的收益情況。從歷史經驗來看,高送轉概念受到市場追捧的時間,一般都在11月初至送轉方案公布前。這主要是因為此時三季報大都公布完畢,用來預測年報高送轉的主要指標已經齊全,而送轉方案公布後,市場預期得以兌現。因此,可以使用樣本外預測高送轉概率最大的前30只股票構建一個投資組合,假設11月1日買入,在公司公布年度分配方案後賣出。可以發現,該投資組合的表現明顯超越大盤,在樣本期的每一年均是如此。超額收益非常可觀,在8%-48%之間,超越大盤的概率也很高,在73-87%之間。考慮到該投資組合的持倉期僅有數月,其年化回報率相當驚人。

上市公司操縱動機對高送轉的影響

近年來,在實務中可以觀察到上市公司時常利用投資者對高送轉公司股票的追捧,通過高送轉的公告來推高股價,以達成某些特定的目的。比如創業板控股股東在減持前經常使用高送轉公告進行配合。這從側面也驗證了“股利迎合假說”的有效性。前文的模型未能對上市公司的操縱動機進行量化考慮,其分析所基於的數據也略顯陳舊。因此,在預測高送轉公司時在模型中加入上市公司自身、其控股股東或管理層等方面操縱動機的相關指標將會較大幅度地提高預測的準確性。

較為常見的操縱動機有大小非減持,管理層股權激勵,定向增發等。這些操縱動機不僅對於預測年報高送轉有較大幫助,對於上市公司在半年報進行高送轉的參考價值可能還更高。其邏輯是,如果公司不願意等到年底按正常節奏進行高送轉,而是選擇在半年報披露高送轉的方案,很有可能是存在某種特定動機需要在這個時點推高股價。包鋼股份(600010)在今年8月份公告中期利潤分配進行10送0.5股轉增9.5股的高送轉方案,其股價在此前後一路大漲,很可能體現了公司某些利益相關方在此期間對股價的訴求。

最後需要強調的是:高送轉本身對於上市公司而言不涉及現金流的支出,大多數情況下公司僅需為股東支付紅利稅配套進行極少數金額的現金分紅,因而是其影響股價的較廉價的合法手段之一。當上市公司高送轉的目的是短期推高股價時,公司往往還會陸續披露其它利好信息,來配合促使股價上漲。因此,成功解讀上市公司或其利益相關者的操縱動機將能更好地幫助投資者構建基於高送轉預期的交易策略。

參考文獻:中國上市公司送轉行為動因研究?--基於高送轉樣本的檢驗,2012,熊義明,陳欣, 陳普,許紅偉合著,經濟與管理研究,2012年第5期:81-88

黃金帝國教父:預測金價?這是我30年的夢想

來源: http://wallstreetcn.com/node/210395

黃金行業的傳奇,Barrick黃金集團主席Peter Munk在接受彭博采訪時表示,“我在這個行業已經30年了,每日每夜我都在思考如何正確的預測金價,但是我現在依然沒有這個能力。即便你是愛因斯坦,你也不可能預測一周或者一年之後金價在哪個位置。”

Munk並不是第一個對金價感到困惑的大佬。美聯儲前主席伯南克和現任主席耶倫都公開表示過對黃金“看不懂”。伯南克曾稱,“沒人能真正理解金價,我也不會假裝我懂黃金。”耶倫則認為,“我不認為有人可以有某種模型來判斷黃金的漲跌。黃金是一種避險資產,如果投資者認為市場可能面臨金融危機或者泡沫,那麽他們就會買入黃金。”

規模10億美元的Sica Wealth Management的總裁Jeff Sica表示,“很難預測金價。基本面並不在市場起到主導性作用。投資者的交易模型和市場情緒都會影響黃金。”

在投資黃金近4年多時間之後,鐘愛黃金的鮑爾森也開始重新思考金價。有消息人士稱,鮑爾森已經告訴投資者,不會在黃金上投入更多的資金。在此之前,鮑爾森一直認為通脹情況下黃金將會走高。

而兩位成功預測2013年金價將下跌的分析師,法國興業銀行大宗商品負責人Michael Haigh和高盛大宗商品負責人Jeffrey Currie現在依然看空黃金。

在1821年國際黃金標準建立160年後,Barrick黃金公司才剛剛起步。在不到30年的時間里,Barrick一路過關斬將,攻城掠地,終於登上了全球最大黃金生產商寶座,成就了黃金帝國。

作為Barrick黃金帝國的掌門人,今年83歲高齡的Peter Munk,自身對黃金飾品沒有癖好。他不戴金戒指和金手鏈,也不玩金幣,甚至不戴金手表。他對人說過,黃金只不過是一種商品,與棉花、皮毛沒有什麽兩樣。

(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

Next Page

.png)

.png)

.png)