- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

進口跨境電商呈井噴之勢 國外品牌“拿下蛋糕更貴那一層”

“現在,進口跨境電商發展呈現井噴之勢,每個星期都會有十幾家國外品牌商來向我們咨詢關於合作模式和框架的事情。”瑞金麟電子商務CEO周穎告訴第一財經記者,中國有這麽龐大的消費人口,消費能力又在不斷升級,近年來,中國人出國遊時那種旺盛的購買力讓國外品牌商意識到中國確實是一個不得不做的市場,所以他們要把生意做到中國來。

近年來,隨著中國消費的升級和國家政策層面的疏導,進口跨境電商呈現高速發展態勢,它在整個跨境電商交易額的占比已從2010年的7.3%增長到2015年的16.9%,2016年上半年這一占比達到19.6%,增速快於出口跨境電商。

進口跨境電商高速增長

中國電子商務研究中心監測數據顯示,2015年,中國跨境電商交易規模為5.4萬億,同比增長28.6%。其中,跨境出口交易規模達4.49萬億,占83.1%,跨境進口交易規模達9072億,占16.9%。

近年來,進口跨境電商呈現高速增長態勢,增速快於出口跨境電商。

近日,中國跨境電子商務應用聯盟於第六屆中國跨境電商峰會上發布的《中國跨境電子商務發展報告(2015-2016)》顯示,從2010-2016年中國跨境電子商務進出口交易額占比變化看,中國跨境電子商務進口交易額度逐年增大,占比從2010年的7.3%增長到2015年的16.9%,2016年上半年這一占比達到19.6%。

“進口跨境電商的增速快於出口跨境電商增速這一現象將長期存在。”中國電子商務研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平分析認為,主要原因在於國內的消費早已從標準化、大眾化的消費進入到個性化、定制化消費的階段,而國內商品的供給端還停留在低端、仿冒、大眾化商品階段,無法滿足居民消費升級的需求,並且從長期來看,這種需求缺口會保持下去,成為推動跨境進口增長內在動力。

中投顧問發布的《2017-2021年中國跨境電商市場深度調研及投資前景預測報告》認為,進口跨境電商高速增長背後的原因除了國內消費者旺盛的需求以外,還有國家在政策層面的疏導,原先限制進口跨境電商的因素(物流、支付、通關、稅收等)被打通,使得跨境進口成為可能,因此連接內需外供的進口跨境電商迎來了高速增長。

周穎對記者談到,現在有了跨境電商後,做生意變得非常簡單,只需要在天貓國際上開個店,拿一個櫃的貨放在保稅區嘗試銷售,如果做得好就繼續往下做,做得不好就往回撤。這樣的話,試錯成本很低,國外品牌商也很樂意。

“過去,國外品牌商要想在中國開展生意,沒有上千萬或者上億的資金是做不了事情的,這里面包括派遣員工來中國的差旅費和人力成本,以及在中國找經銷夥伴和大量的營銷投資。”周穎補充道。

中國跨境電子商務應用聯盟執行秘書長裴銳也對第一財經記者表示,國外品牌,特別是歐洲、日韓等二三線品牌,以前是很難進入中國市場的,現在通過跨境電商的模式在成本等方面都會降低一些。如果它們在中國大量地開實體店,這個成本可能就比較大;如果一開始只是通過線上模式在天貓或京東開一個店,交給一家公司做代運營,以此來了解中國市場並獲得中國市場客戶的數據,這些可以作為以後開拓中國市場實體店的依據。

拿下蛋糕上價格貴的那一層

在中國市場,通過跨境電商進來的國外品牌和國內電商品牌的競爭勢頭如何?

“在電商層面,很多國內品牌在前面幾年已經打敗了國外品牌,因為他們反應速度快,更比較了解中國消費者。”盛世長城大中華區電子商務總經理王怡雋告訴記者,本土品牌能夠掌握先機,對中國消費者初露端倪的一些需求能夠更快更準地把握,他們知道消費者的細分需求,因而在產品的開發、營銷的方式、服務的拓展上都遠遠領先於國際品牌。比如美妝方面的阿芙精油、零食方面的三只松鼠、快消服裝方面的韓都衣舍等淘品牌,這些品牌的銷售額都是上億的,他們的發展遠遠好過寶潔、聯合利華等國際品牌。

裴銳認為,互聯網營銷這一塊是否做得夠好很關鍵,像雙十一里很多排名靠前的一些國內品牌本身就是純互聯網品牌,沒有實體店,他們很懂電商市場,讓很懂互聯網營銷的人才去做線上市場,這樣的品牌就有可能打敗國外品牌。

王怡雋認為,國內品牌可以來占先機,讓國內消費者跨過某一類目產品嘗試門檻,但是等消費者能夠進入一個比較高的價位,這個時候國外品牌就有比較好的優勢。“國外品牌可以用整合營銷的方式來拓展,拿下整個蛋糕上價格比較貴的那一層。同樣的產品,在質量相同的情況下,國內品牌與國外品牌的價格還是會有1.5倍左右的差距。國內品牌一般來講,價格都會比較便宜,走到後面都是在打價格戰。隨著中產階層的蓬勃發展,國內消費者對於國外品牌是有一定訴求的。”

雖然現在進口跨境電商發展勢頭很好,但也存在一些瓶頸。

裴銳告訴記者,關鍵是一些平臺上產品的溯源問題,因為會存在假貨。像天貓國際這類平臺大都是品牌入駐,產品有保證,但有些平臺是賣家入駐,可能是海外的買手或者海外的零售商來入駐作為賣家,因而這些平臺它自己也沒有辦法去分辨,比如唯品會先前也出過假貨的問題。溯源的問題是有辦法解決的,比如運用區塊鏈技術,讓每個產品都有自己的代碼,但這需要一個過程。

裴銳也談到,稅收對進口跨境電商的發展也是一個很重要的因素。今年4月8日推出的跨境電商新政對進口跨境電商是個負面影響,特別是資金鏈不是很充裕的小電商會受到很大的沖擊。如果強制地去實行這個政策,會影響整個行業,但長期保護也會影響國家稅收。其實,等這個產業能健康發展,很多企業能自給造血之後再執行這個政策會更好一點。目前來看,新政暫緩執行,整個市場有了喘息的機會。

目前,由於我國網民用戶的跨境網購滲透率尚較低,進口跨境電商還將存在很大的發展潛力。

2014年,只有15.3%的中國網購用戶進行過跨境網絡購物,即跨境網購用戶相對網民規模的滲透率僅為8.52%,而同期我國網購滲透率已高達55.70%,2015年提升至60%。

據中投顧問發布的《2017-2021年中國跨境電商市場深度調研及投資前景預測報告》統計,2012/2013年25%的韓國網購者參與過海淘,而當前我國僅有15.3%的比例。粗略估計未來我國跨境進口市場規模有望翻番達到將近萬億元規模(2014年跨境進口交易額達4762.9億元)。

11月中國外匯市場成交量15.89萬億元 環比增四成

國家外匯管理局統計數據顯示,2016年11月,中國外匯市場(不含外幣對市場,下同)總計成交15.89萬億元人民幣(等值2.32萬億美元),較10月環比增長42%。

中金所研究院首席經濟學家趙慶明認為,11月,美元大幅走強,美元指數上漲3%。與此同時,全球主要非美貨幣幾乎全線下跌,11月人民幣對美元匯率貶值了1.69%。市場對人民幣走弱的預期使部分企業和個人增加了購匯意願,不少企業利用掉期、遠期、匯率期權等衍生品對沖匯率波動風險,衍生品市場交易量環比增長明顯。

專家表示,人民幣雙向波動頻繁,既拉動了企業、個人外匯交易需求,也同時驅動了銀行間市場交易量增長。

數據顯示,11月銀行對客戶市場成交2.07萬億元人民幣(等值3025億美元),銀行間市場成交13.82萬億元人民幣(等值2.02萬億美元);即期市場累計成交6.37萬億元人民幣(等值9318億美元),衍生品市場累計成交9.52萬億元人民幣(等值1.39萬億美元)。

趙慶明表示,銀行是外匯市場交易的主要參與主體,在匯率波動頻繁的背景下,不排除有資金跨境套利。但在監管部門加強外匯市場監管、防範跨境資金流動風險的背景下,絕大部分銀行間交易是真實合規的,交易量上升多是受零售驅動影響。

2016年國外公開253起體育投資事件,我們總結了6個趨勢

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0103/160632.shtml

國外體育公司獲得早期融資的居多,種子輪到A輪占比超過42%。

本文由懶熊體育(微信ID:懶熊體育)授權i黑馬發布,作者謝盛。

2016年1月1日至12月30日,懶熊體育通過公開渠道不完全統計,收錄了254起國外體育公司投融資/並購事件,其中公開金額的有167起,涉及金額約50億美元。盡管這個數據並不全面,但從中反映出的一些現象和趨勢仍值得探討。

2016年國外融資情況概述

從融資階段來看,這254起事件呈現如下分布:

國外體育公司獲得早期融資的居多,種子輪到A輪占比超過42%。

此外,國外公司善於使用債務融資、債權融資、可轉債融資等手段,這部分與未公布具體輪次的投融資事件一並算入“其他”,共發生70起。與中國不同的是,國外已出現大規模的體育公司並購現象,其中既有資本發起的收購,也有公司與公司之間的聯合。

從地域分布來看,美國以137起投融資/並購事件成為國外體育創投最熱的國家,印度以27起排名第二,第三名是17起的英國。

可明確以運動項目做區分的公司中,健身相關公司共發生投融資/並購事件46起,表現最為活躍,排在二三位的是電競類(19起)和範特西體育類(15起)。

結合以上數據和對國外體育產業的觀察,懶熊體育總結出以下幾點現象和趨勢:

印度體育創業火熱

印度作為世界第三大科技創業中心,體育創業的火熱似乎並不令人意外。據36kr報道,印度政府出臺了“數字印度”(Digital India)、“初創印度”(Start-up India)、“技術印度”(Skill India)、“創新基金”(India Innovation Fund)等政策,用於鼓勵印度初創企業的發展。

在26起投融資/並購事件中,健身相關的創業公司在印度最受資本關註,共有9起事件發生。如果從業務類型來看,發生在活動/服務預訂、O2O類公司中的事件也有9起,是活躍度最高的一個領域。此外,一些體育類的社交應用、管理工具、可穿戴設備和電商公司也開始出現。

而在27起事件中涉及金額最大的公司TenSports,是印度一個體育電視網絡,旗下擁有5個體育電視頻道,在今年9月被Sony Pictures Networks India以3.85億美元收購。

事實上,印度的體育創業發展路徑與過去兩年的中國有點類似,最多的錢流向了賽事播出平臺。不過,一些如今在中國發展遇到困難的模式在印度能否成功,也許再過兩年我們才能看到答案。

智能/可穿戴設備的技術與服務升級

2016年對於智能手環/手表廠商來說是比較困難的一年,第三方市場調研機構IDC的數據顯示,可穿戴設備市場增長緩慢且乏力,2016年第三季度整體出貨量為2300萬件,相比去年同期僅增長3.1%。

僅就智能手表行業而言,2016年第三季度,整個市場出現51.6%的同比下滑;除了Garmin逆勢上揚取得324.2%的增長、三星平穩中有升外,包括蘋果、聯想在內的廠商,2016年第三季度出貨量均出現下滑。

2016年,占據可穿戴設備市場份額最大的Fitbit遭遇股價和利潤下跌的困境,他們在12月初收購智能手表鼻祖Pebble試圖挽回頹勢。上半年,智能手環鼻祖Jawbone便已停止生產其UP系列運動手環。

但從投融資/並購事件來看,可穿戴設備領域今年依然活躍,共有23起事件發生。不過,基礎的用戶數據(如跑步里程、行走步數、睡眠質量等)監測設備已不是市場關註的重點,這些數據難以產生用戶粘性和商業價值。監測功能、技術及後續指導服務的升級,是該領域關註的方向。

以10月獲得500萬美元種子輪融資的ShotTracker為例,這家公司的投資方包括前NBA總裁大衛·斯特恩及“魔術師”艾爾文·約翰遜等。最初,ShotTracker的產品是一個腕力傳感器,通過對球員投籃的監測來提供改善意見。但如今,該公司已經研發出一套更高級的解決方案,通過安裝在球場的傳感器、球員身上的設備、智能籃球及分析軟件,全方位的幫助球員提升訓練水平。

收購健身房,國外資本也幹了

12月,貴人鳥發布公告稱擬收購旗下擁有健身俱樂部品牌威爾士(WILL'S)的威康健身100%股權,這被認為是今年健身行業的一個標誌性事件。

而在國外,2016年涉及健身房、健身房管理系統、健身房器械的投融資/並購事件共發生17起,涉及健身房並購的有3起。

1月,在美國加州擁有19家大中型家庭連鎖健身房的California Family Fitness被Perpetual Capital Partners收購。

9月,澳大利亞機構Quadrant Private Equity連續出手,先是以1億美元收購了在當地擁有20萬會員的低成本連鎖健身房品牌Fitness First,緊接著又收購了澳大利亞最大、擁有65萬會員的Jetts Fitness Australia。

懶熊體育此前曾分析,盈利性較好的健身服務行業很可能成為上市公司投資布局體育的最新目標之一,在全球範圍內,這樣的事件在未來也定會繼續發生。

範特西體育的機遇與挑戰

2016年,發生在範特西體育領域的投融資/並購事件有15起,但對這個行業來說,最重大的事件還是FanDuel和DraftKings達成了合並意向。這兩家估值都超過10億美元的行業獨角獸預計在2017年下半年完成合並,它們目前占據了行業超過80%的市場份額。

但這並不意味著其他的創業公司就沒有機會。根據Eilers Research的預測,到2020年,整個範特西體育行業的總入場費最高可達144億美元,最少也將超過30億美元。兩家巨頭的合並,或將引領行業真正走向規範化,一些與之相關的法律問題也看到了解決的苗頭,創業公司也迎來了機遇和挑戰。

青少年(業余)聯賽和球隊的管理工具迎收購潮

面向青少年和業余聯賽、球隊、俱樂部的管理組織類工具在2016年受到關註,有13起投融資/並購事件發生。

該領域的“弄潮兒”是Blue Star Sports,這家專註於青少年體育管理的公司在4月獲得NFL達拉斯牛仔隊老板JerryJones等人的投資後,開始大面積收購該領域相關項目,目前已將Bonzi,Pointstreak Technologies,Goalline,PrimeTime Sports,SDI Camps,LeagueLineup和RaceWire共7個項目納入旗下。

此外,美國迪克斯體育用品公司也收購了GameChanger,Blue Sombrero和Affinity Sports三款青少年體育聯賽/球隊服務產品。迪克斯希望通過在這些布局,提升在青少年體育用品這塊的業務。

青少年運動科技產業正快速增長,也成為了一些公司瞄準的下一個市場,但由於青少年體育組織分散且具有局域性,在該領域布局後如何創造更多的商業價值,還需要更多時間去探索。

提升直播技術是永恒的話題

似乎從有了體育賽事直播開始,直播技術的提升就成為了永恒的話題,如何為觀眾帶來更好的體驗一直是該領域公司發展的目標。

2016年,一個明顯的現象是VR、4K技術在賽事直播中的使用頻次逐漸增多。此外,幾家研發直播技術的公司也獲得了資本的青睞。

最具代表性的是美國的Replay Technologies,這家公司主要研發3D虛擬成像技術,通過Free Dimensional Video (FreeDTM)技術,讓觀眾能夠從多個角度體驗賽場三維實景。今年3月,英特爾以1.7億美元收購ReplayTechnologies。

為體育賽事和音樂演唱會等提供VR直播服務的NextVR也受到關註,該公司在8月獲得了來自中信集團、網易、華人文化等中國投資方在內的B輪融資,金額為8000萬美元。

此外,一些研發直播中的交互技術、直播平臺3D成像技術的公司也開始冒出,相信未來這一領域還會更加熱鬧。

匿名用戶

匿名用戶

外匯局:1月中國外匯市場成交10.51萬億元人民幣

2月24日從國家外匯管理局網站獲悉,外匯管理局統計數據顯示,2017年1月,中國外匯市場(不含外幣對市場,下同)總計成交10.51萬億元人民幣(等值1.52萬億美元)。

其中,銀行對客戶市場成交2.14萬億元人民幣(等值3101億美元),銀行間市場成交8.37萬億元人民幣(等值1.21萬億美元);即期市場累計成交4.41萬億元人民幣(等值6402億美元),衍生品市場累計成交6.10萬億元人民幣(等值8845億美元)。

國外最近的短視頻流量紮心了...老鐵快醒醒,長視頻之風又刮起來了

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0321/162001.shtml

美國最大的短視頻內容方之一NowThis近期就高調宣布進軍長視頻領地。

本文由全媒派(微信ID:qq_qmp)授權i黑馬發布。

過去2年,資訊視頻領域的“信條”大抵是:無論什麽內容題材,先得保證“夠短”。你我都已經很熟悉這樣的論調了:

某A:如今人們的內容消費都是碎片化的,長視頻很難有人會看完;

某B:短視頻更適合社交傳播;

某C:年輕人早就沒那麽多的註意力看完一個超過5分鐘的視頻了Balabala...

但是,在註意力稀缺的當下,所謂頭部流量依然只是少數人的遊戲;更值得註意的是,這些頭部流量漸漸顯露出“調轉車頭”的端倪——他們開始布局和耕耘“長視頻”了!

這個論調並非空穴來風,美國最大的短視頻內容方之一NowThis近期就高調宣布進軍長視頻領地。

短視頻的皇冠要掉? NowThis調轉車頭耕耘長視頻

提到NowThis,可能不少人已經很熟悉。這個由《赫芬頓郵報》的聯合創始人Ken Lerer和前CEO Eric Hippeau推出的美國年輕視頻內容方,自出生伊始就主打15-30秒的短視頻新聞,這家公司沒有自己的主頁或是App,而是通過YouTube、Facebook等平臺進行針對性地生產和分發。去年底,NowThis每天可以發布60個短視頻,視頻月播放量達到25億,絕對是資訊短視頻領域的鉆石級玩家了。

去年10月,NowThis母公司Group Nine Media得到了Discovery Communication 的1億美元投資。隨後,NowThis透露,拿到這筆投資後,NowThis的一大企劃是組建長視頻小分隊,將觸角延伸到原創內容和調查新聞。

NowThis的60s+故事計劃

NowThis的短視頻計劃先從“60s+故事”開始,他們打算先生產一批長度在3-5分鐘、關註核心問題和時政話題的視頻,內容涉及移民、社會公平、氣候變化、刑事司法公平等。

為了補充融資和業務拓展後所需的人力資源庫,他們專門從各大媒體挖角了一大批人才,包括:

原《赫芬頓郵報》政治版執行編輯Nico Pitney,現擔任NowThis時政總監,負責每日突發新聞和原創視頻

原MTV數字執行Matt McDonough,現擔任NowThis執行制片,負責直播和原創系列,探索新節目,助力NowThis在Facebook等平臺上實現爆發

原NPR高級產品經理,First Look Media編輯Andy Carvin,現擔任NowThis高級主編

原南加州大學副教授,First Look Media總編Kim Bui,現擔任NowThis總編

而NowThis的長視頻計劃已經小有成效:2016年10月,NowThis和數字工作室Astronauts Wanted合作推出Trumpocalypse(川式末日)系列動畫,YouTube平臺點擊量超過70萬。

12月,又和喜劇工作室Jash合作制作了一部對話視頻,議員Bernie Sanders和喜劇演員Sarah Silverman長達1小時的非正式政治對話,YouTube點擊量達56萬次。

雖然相對國內來說,5分鐘左右的時長還屬於短視頻範疇,但就NowThis自身慣性而言,從60s到數分鐘,不啻於一次“質感”層面的升級。

據悉,NowThis會先從3-6分鐘開始,試水一些更偏傳統的內容;未來則會進一步擴展到半小時到一小時。NowThis認為,Facebook會是重要的分發渠道,但G090、Wachable、Netflix和Amazon等OTT平臺,則會給長視頻帶來更多想象空間。

為何要發力長視頻?

NowThis在短視頻領域玩得好好的,為何要“想不開”拓展長視頻業務呢?深究來看,無外乎三個原因:

第一,資本的引入讓NowThis試圖拓展業務的邊界,好好地利用原先積累下的流量和粉絲基礎。NowThis的總裁Athan Stephanopoulos就表示:“是時候拓寬思路,打造品牌多樣性了,我們應該探索長視頻形式,對一些社會關註事件進行深度報道。”

第二,短視頻領域的競爭愈發激烈,NowThis亟待形成自己新的競爭項,而長視頻就是一個很好的切口。不管現在的流量效果如何,先占住坑才是王道。正如NowThis首席內容官Tina Exarhos所說:“越來越多人在湧入視頻市場,還有不少人在試圖複制一個NowThis,只有樹立品牌,關註年輕人的痛點,我們才能保持行業領先地位。”

第三,NowThis希望借長視頻,拓展更多的盈利空間和分發渠道。例如,開始關註長視頻在OTT等渠道的分發,或許可以就未來的客廳經濟搶先布局。

換言之,在NowThis那里,沒有一勞永逸,只有永恒的變化。以短視頻起家固然占有先機,但及時開拓新的版圖,才不會被後浪拍在沙灘上。

千禧一代為何可能喜歡長視頻?

Vice一直以來不缺爆款文章刷屏,而其聚焦於年輕讀者的Vice News,在視頻領域也一直是“特立獨行”的。其制作的平均時長超過20分鐘的“長篇新聞紀實報道”,常常能引發不小的反響。比如Vice曾深入ISIS,用鏡頭記錄一個被封閉的恐怖世界,具有極強的真實性和說服力,YouTube上的點擊量達到了近1200萬次。

之後,他們還去到朝鮮,為身處墻外的觀眾還原了世界的另一頭,在YouTube上獲得了700萬次點擊量。Vice甚至還觸碰毒品、自殺等敏感話題,用長視頻扒開血淋淋的現實。

那麽,Vice News的長視頻具有哪些獨特的魅力,能夠吸引到千禧一代呢?首先,比起精心剪輯的電影,Vice News發布的紀實節目的形式其實更像視頻直播,例如,其中的對話很像戰地記者與現場目擊者或專家之間私底下的交流,而非一板一眼的采訪。

其次,真實性非常重要。“如果做到了真實,又能呈現有趣的敘事,就一定會有非常好的結果”。為此,Vice在世界各地都建設了自己的“分舵”,讓記者直達故事發生地,更好地提供第一手資料。

有人將Vice的“長視頻”策略歸結為一套“深度思維”:深度內容生產、深度滲透社交媒體、深度制定發布策略,滿足用戶在短平快信息之外對優質新聞的渴求。

視頻生產者們,放下對年輕人的“成見”吧!

看到這里,《福布斯》雜誌去年刊登過的一則報道,非常值得分享。文章中,清晰地解釋了千禧一代喜歡長視頻的原因。

Vice們讓人意識到,內容生產商們或許對年輕人抱有太深的成見了,大家都拼命制作美食、萌寵、搞笑的軟性趣味短視頻,制作精良、顏值優先,以為這就是年輕人最喜歡的形式。然而,年輕人卻並不想背這個鍋:並非不願看長視頻,而是沒有足夠好看、有吸引力的長視頻,包括政治報道和嚴肅新聞。千禧一代們依然密切關註這個世界,只是獲取的渠道變得更社交化了。

《福布斯》的文章認為,長視頻對於年輕人來說有三大吸引點:

首先,長視頻的敘事可以排解孤獨。不少年輕人都說,在一個隨時與外界保持聯系的世界,我們為什麽越發感到孤獨呢?社交媒體被認為給年輕人們制造了一種幻覺:以為聯通世界,實則背道而馳。那麽,有什麽是比一部沈浸式長視頻更能排解孤獨感的呢?以Vice為例,其最擅長的事,就是用鏡頭陪伴年輕人,走進一個曲折的故事,而熟悉的旁白,又會幫助他們揭開一個又一個迷團。

其次是長視頻的真實感。毫無疑問,真實感是這個時代最重要也最稀缺的東西。2015年Elite Daily的調查顯示,面對“虛頭巴腦”的廣告,只有1%的千禧一代可能會被鼓動,面對新聞時,43%的人都把真實性作為新聞評判的重要標準。

第三是信任感。2014年,皮尤研究中心曾發布一份報告:僅19%的千禧一代還認為多數人值得相信。這是因為,他們成長的環境正在飛速劇變,金融危機、刑事司法公正、無時無刻不在重塑他們對世界的認知。身處這樣的環境,千禧一代希望發聲,希望迎來一個知情社會,因此,他們希望自己是“兼聽則明”的,能夠關註各方的聲音。

所以,內容方們,盡快擺脫“年輕人就只愛短視頻”的思維定勢吧!不是長視頻不好,而是缺少足夠多真正好看的內容。

除此以外,整個行業需要盡快重塑對長視頻的認知,原因還在於技術算法和商業模式正在經歷的深刻變遷。

正在快速深刻變化的兩點事實

短視頻不再通殺

實際上,2016 年以來,有關短視頻流量下滑的言論不絕於耳。根據Digiday今年初的一篇文章,指出如今Facebook上不少短視頻的流量都直接砍半了。報道指出,《電訊報》一周發布70個視頻,以往總瀏覽量能破千萬,但現在卻不到500萬了。

背後的原因是多方面的,包括市場競爭的飽和、算法的調整以及內容的變化。正如路透社新聞研究所Nic Newman所說,“爆炸式的內容和用戶稀缺的時間之間出現了矛盾。一旦所有人都在發力短視頻,Facebook也沒辦法保持以前的瀏覽率,只能設置一些內容權重......很多內容發布者也用Facebook Line彌補了短視頻流量的損失。”

JOE Media的CEO Will Hayward也明確地表示:“現在我們確實發現流量正從短視頻轉移到了長視頻上,以前大受歡迎的誇張的一次性內容現在已經沒那麽火爆了。與此同時,我們以前原創的長視頻不太適合Facebook,現在卻很吃香。我仍然相信,Facebook的長期目標就是占領電視的市場。”

除了市場飽和與算法調整,廣告模式上的變化,也對長視頻提出了新的要求。

長視頻成為更好的廣告載體

2016年底,Facebook也悄悄調整了算法:系統會多推薦長視頻,背後的考慮是廣告收入。

分析指出,Facebook已經榨幹了動態新聞中貼片廣告的油水,在體驗變差、用戶情緒爆發之前,開始瞄準長視頻的中插廣告。

此前,Facebook的廣告效果表現受到質疑,但通過改變算法給長視頻更多曝光機會,允許90s+視頻中插廣告,那麽更多的廣告就有了自己的位置。此外,Facebook還被爆購買獨家劇集、上線視頻頁卡等,不動聲色和YouTube競爭市場份額。

這還不止,Facebook還提出為廣告商提供TV式廣告,發布適配機頂盒的視頻App,試圖從社交平臺和OTT平臺全面獲得廣告商的信任。

Facebook此舉,也自然會讓平臺上更多的長視頻得到推薦,並進一步影響到內容創作質量。正如洛杉磯廣告營銷公司RPA的數字戰略部主管Rachel Fletcher所說:“長視頻給內容創作者開了口,能容納更多想法和創意。”

可以說,不論是主觀的創作意願,還是客觀的算法變化,這一輪的長視頻風已經刮起來了。但這並不意味著鼓勵大家再次跟風、又一股腦地投資長視頻內容,而是需要建立起這樣的思維意識:變化才是真正的常態。

只不過,更新換代的速度相比以往更快了而已。

匿名用戶

匿名用戶

107篇中國學者論文遭國外期刊撤稿,這鍋誰背?中國科協回應

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2017-04-23/1097326.html日前,世界著名學術出版機構施普林格出版集團發布聲明,撤銷旗下期刊《腫瘤生物學》所刊登的107篇論文,創下了正規學術期刊單次撤稿數量之最。此次被撤稿論文的作者全部來自中國,撤稿原因稱是論文作者編造審稿人和同行評審意見。換言之,論文作者“既當運動員,又當裁判員”。

21日,中國科協在官網發表聲明,稱已就撤稿事件與施普林格出版集團相關負責人進行了坦誠深入交流,並指出,雖然作者有不可推卸的責任,但出版集團和期刊編輯存在內控機制不完善、審核把關不嚴格等問題,也理應對此承擔責任。

107篇論文遭撤稿

《腫瘤生物學》期刊是“國際腫瘤學和生物標誌物”的官方雜誌。4月20日,期刊在其網站上發布了一篇撤稿聲明:“根據出版倫理委員會的建議,出版商和編輯決定撤稿。在經過徹底調查之後,我們相信論文在同行評審環節中有違規操作行為。”

在撤稿聲明中,期刊列出了一個發布在出版倫理委員會網站上的聲明,聲明中介紹:“機構已意識到屬於不同出版商的幾家期刊,在同行評審過程中存在系統的、不適當的操縱。這些操作似乎是由一些第三方機構策劃的,他們為論文作者提供這種服務。”

同行評審造假

論文作者在投稿的同時,推薦一名並不存在的審稿人,並署自己或合作者的郵箱。(亦有人推薦真實存在的同行專家,但在署郵箱時造假)這樣一來,“運動員”自己就成為了“裁判員”,從而得到“理想成績”。

施普林格方面表示,經調查,已有“明確證據”表明這些作者在推薦審稿人時使用了假郵箱。部分作者有可能借助第三方論文編輯服務,並使用了第三方提供的審稿報告。

《腫瘤生物學》提到的被撤稿的論文共有107篇,涉及國內多個城市。其中大部分作者均為醫院醫生,所屬的機構單位是國內高校的附屬醫院,包括浙江大學附屬醫院、上海交通大學附屬醫院、山東大學附屬濟南市中心醫院、湘雅一、二、三院等知名醫院。

出版集團也有責任

21日,中國科協在官網發出聲明,稱作為中國科技工作者的群眾組織,科協高度重視此次事件,有關黨組領導第一時間會見施普林格出版集團大中華區總裁安諾傑一行,就撤稿事件進行坦誠深入交流。

安諾傑表示,此次撤稿事件是2015年撤稿事件的延續,《腫瘤生物學》雜誌利用2015年撤稿事件掌握的虛假同行評審信息反查了2012-2016年發表的所有論文,從而發現這批被撤論文。

2015年撤稿事件

2015年8月,斯普林格宣布撤回旗下10個學術期刊已經發表的64篇論文,而這些論文均出自中國作者。早在2015年3月,英國出版社BMC宣布撤回43篇學術文章,其中41篇出自中國作者。在這兩起“撤稿風波”中,出版商均給出了“同行評審中涉嫌造假”的理由。

中國科協認為,論文因虛假同行評審問題被撤,應該以適當方式讓公眾了解撤稿事件中各方主體的責任。作者和“第三方”中介確實存在不可推卸的責任,但2015年撤稿事件發生後,出版集團沒有采取積極有效措施防止類似事件發生,出版集團和期刊編輯存在內控機制不完善、審核把關不嚴格等問題,理應對此承擔責任。

中國科協希望,出版集團能夠盡快完善內控機制,加強對期刊的管理,把問題論文處理在發表之前,而不是發表之後一撤了之,同時高度警惕以經濟利益為目的、與“第三方”機構有勾結的“掠奪性期刊”。中國科協願意加強與施普林格在出版誠信領域的交流與合作,共同維護國際科技期刊出版誠信。

新聞鏈接 一線醫生為何成撤稿論文主體?

醫生群體的身影出現在此次撤稿事件中,和目前國內的醫生評價體系有所關聯。醫生晉升、評職稱需要論文,有的醫院還會對論文發表在哪一類期刊有硬性要求,比如需要被SCI(科學引文索引,是國際公認的進行科學統計與科學評價的主要檢索工具之一)收錄的文章。

這意味著醫生若想晉升,在問診之余還需撰寫醫學論文,根據醫院評價體系來選擇合適的期刊投稿。

今年年初,中辦國辦下發《關於深化職稱制度改革的意見》,《意見》要求,以品德、能力、業績為導向,完善評價標準,創新評價方式,克服唯學歷、唯資歷、唯論文的傾向,科學客觀公正評價專業技術人才,讓專業技術人才有更多時間和精力深耕專業。要破除發論文評職稱的焦慮,中央的改革意見須真正落地。

當然,一方面需要改革人才評價機制,但另一方面,盡管我們應該更看重實際業績,不過,通過造假的方式來發表論文仍然不符合主流價值觀。解決這個問題,需要多方共同努力。

蘋果現金儲備將破2500億美元 比德國外匯儲備還多;深消協調查華為P10 稱不存在虛假宣傳... | 黑馬早報

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0502/162905.shtml

厲害了,如今蘋果公司可謂富可敵國!

曾兩次獲得世界金冰鎬獎的世界著名速攀和超輕攀選手,瑞士人烏里·斯特克,於喜馬拉雅山脈,珠峰以西的努子峰壁攀登中,不幸墜亡。他是阿式攀登的最強執行者,完全不使用繩子保護的徒手攀登和極端困難的混合路線是他的最愛。靜靜在致敬勇者的同時,也提醒各位野外攀登一定註意安全哦!哞哞~~

早安,艾瑞巴蒂,一起來看今天的早報。

頭條:5月1日起 一大波新規定來襲

網遊須實名,“遊客”無法充值

5月1日起施行的《文化部關於規範網絡遊戲運營加強事中事後監管工作的通知》要求,網遊運營企業應要求網遊用戶使用有效身份證件進行實名註冊;不得為使用遊客模式登陸的用戶提供遊戲內充值或者消費服務。

國際長途費最低降至0.49元/分鐘

5月1日起,中國移動(微博)將21個國家和地區國際長途直撥資費從6.88元/分鐘或1.88元/分鐘下調至0.49元/分鐘。中國電信(微博)下調 73個國家和地區的長途通話資費,全部進入“1元區”。中國聯通(微博)將下調“一帶一路”國家和熱門、重點方向的國際長途直撥資費。

複合卡磁條交易功能將關閉

根據《中國人民銀行關於進一步加強銀行卡風險管理的通知》,自5月1日起全面關閉芯片磁條複合卡的磁條交易功能,並要求各商業銀行采取措施加快存量磁條卡更換為金融IC卡的進度。

北京:買房須刷本人銀行卡

自5月起,購房者購房時只能使用自己的銀行卡。房地產開發企業售房、房地產經紀機構提供二手房買賣經紀服務時,須履行客戶身份識別義務,打擊借二手房買賣進行洗錢。

城市公共汽電車客運實行特許經營

交通運輸部頒布的《城市公共汽車和電車客運管理規定》自5月1日起施行。規定明確城市公共汽電車客運按照國家相關規定實行特許經營,通過服務質量招投標方式授予線路運營權,並簽訂線路特許經營協議。

@曉菲:實名充值應該用在直播網站上面,好多打工者發工資那天就把工資全部投給了那些所謂的直播美女,看著都心疼。

@平淡自守:買房刷自己銀行卡感覺沒啥用

@醉生夢死:必須實名,不然我手機里的錢都不知道去哪了,一問才知道孩子沖遊戲玩了。

@善美:支持實名~但是誰來保障我們的隱私權~

@淺唱葬情:國民政策終於來了。我都等了多久。

@逆我無式:有一定的作用,好比設了一個門檻,盡管沒有太大的作用但是確實能攔住一部分人。

@上路:都是利民的好政策,表示支持

國內新聞

2、深消協調查華為P10閃存門 不存在虛假宣傳

近期,華為P10手機閃存問題受到社會廣泛關註,截止4月26日,深圳市消費者委員會共接到消費者關於華為P10閃存問題的投訴32宗。針對消費者反饋的情況,深消協對華為P10系列手機進行了專項調查,並責成華為公司提供相應說明。

經過調查,深圳市消費者委員會認為:1、截至目前,未發現華為P10系列手機存在虛假宣傳和批量性產品質量問題的情況;2、華為公司在P10系列手機采用了不同高速閃存解決方案,應當進一步公開透明,以便消費者明明白白消費。

@渣科技:我怎麽讀出了不一樣的味道

@等待的:當然選擇原諒它啊…

@梔婉鶯歌:本來也不是質量的問題,主要在於發布會前沒有說清楚,華為還是應該有所表態

@五月_真:此地無銀三百兩

3、任正非表態:華為總部不會搬離深圳

日前,在深圳市委書記王偉中一行與華為的座談會上,華為總裁任正非表示,華為的總部永遠不會離開深圳。任正非說,“深圳有著良好的法制化、市場化環境,在城市硬件和軟件兩個方面都為華為的成長提供了良好的支撐。深圳這幾年總的各方面建設都是不錯的,我天天都在看新聞,我們都很高興。”

@萬里行:深圳比鄰香港,地理環境得天獨厚,生態環境目前恢複迅速!

@深圳宜賓娃:好樣兒的

@一深圳:老任現在越來越網紅了,不是好現象

@PlusVi:華為作為一個那麽大的企業,產業向外溢是必然的。美國的跨國企業不都布局全球,但最精華的還是留在美國總部,靠土地規模不是長久之計,經營好總部經濟是更高的發展階段必須面對的。

4、微信“五一”無現金出境報告:泰國增長最為迅猛

5月1日消息,五一小長假的最後一天,微信官方發布了《“五一”無現金出境報告》,報告樣本為8.89億活躍用戶,披露了五一期間微信用戶“境外無現金消費”大數據。出境用戶方面,沿海省份及發達地區在數量上保持領先,其中出境用戶最多的省份是廣東,其次是上海、北京。出境用戶中,53.3%的用戶是男性,46.7%的用戶是女性。而最受境內遊客歡迎的海外目的地是美國,其次是中國香港和日本。

5、北京共享單車控制總量由各區確定

北京版共享單車規範發展指導意見征求意見5月4日截止,目前收到100多條意見和建議。交通委負責人透露,北京雖然實施總量控制,但不設全市性的數量規模,調控數量由各區確定。

6、南通回應小黃車一夜消失:未準投放緊急叫停

5月1日,從江蘇省南通市城市管理局獲悉,4月28日晚上,ofo未經批準在該市市區南大街、環城東路、工農路等區域投放共享單車約500輛,嚴重擠占了人行道。4月29日上午9時,南通市城管局緊急約談ofo華東區域總經理吳某,承諾在4月29日24:00前,全部清理完畢。

@880107:為什麽小黃車每次都是未經批準就擺放?好幾個地方了

@碼農星人:侵占公共資源,這就跟城管趕小販是一個道理

@膝上維奧爾:不用的時候能不能架到天上?

@Brant:滿大街的共享單車,老大爺排來不及了

7、騰訊今年要發布VR頭戴設備 PC版和移動版都有

據《金融時報》報道,騰訊控股準備在今年晚些時候推出備受期待的虛擬現實(VR)頭戴設備。騰訊的一支內部研發團隊在同時開發兩種VR設備:一種是類似於Facebook旗下Oculus Rift的PC VR系統,另外一種是類似於三星Gear VR或谷歌Daydream的移動頭戴設備。知情人士稱,不管騰訊決定推出哪一款,該公司計劃的發布時間都是在今年下半年。

@馬小粉:我已經想象到了騰訊VR的VIP收費標準了

@羽宮秦:steam logo彰顯騰訊野心

@挑戰者:沖錢嗎?沖錢你會變得更強

@少年聚美:騰訊戰略又升級啦,不過也不用大驚小怪,就這是騰訊的產業鏈布局罷了。

8、成都警方發布通告 加強雙流機場凈空區域安全保護

從成都市公安局獲悉,成都警方就加強成都雙流國際機場凈空區域安全保護問題發布通告,通告要求凡取得軍民航職能部門批準的飛行,在每次飛行前必須向屬地公安機關治安部門進行書面報備。對妨礙公安機關依法開展調查,不如實提供證據、謊報案情、制造虛假信息的,將依法追究相關法律責任。

@成功:無人機真的要被這些人玩壞了,照這樣下去過不了幾年就要被禁止了

@息誌弘:耽誤一萬人次的出行計劃和安全,給航空公司也帶來大量的經濟損失,要嚴厲處罰才能以儆效尤

@佈為人織:建議把每一架無人機都內置芯片編號,買時必須像手機入網一樣嚴格實名認證,便於識別管理

@明明德:把別人的生命當做兒戲!

9、五一假期成都雙流機場再發無人機擾航

從多個渠道獲悉,4月30日18時許,成都雙流機場再次發生無人機幹擾民航飛行事件。從18時13分至18時52分,成都雙流機場無航班降落,共造成10個航班備降。此前的4月14日、17日、18日、21日、26日和27日均發生此類危害民航飛行安全事件,造成共計過百架航班備降、返航或延誤,其密集和危害程度空前。

@heiyan:嚴肅追查並重判

@hsjaj:管理也不難,加強實名制和處罰力度?

@榮澤X:商業競爭搞到危害公共安全???請嚴查,嚴懲。。。

@嘉貞:有腦子的都不會去機場附近飛的,可能有幕後黑手。

@在唱歌:非要把剛發展起來的無人機給搞死嗎?

10、順豐快遞進軍彩票業 拓展新盈利模式

據了解,順豐彩紙質即開型彩票已獲得財政部批準, 並將通過順豐渠道提供代理銷售豐彩主題即開票的相關服務。根據協議內容,廣東、江蘇、湖南及江西四省體彩中心也會免費支持豐彩主題即開票的上市、銷售、營銷、推廣等方面的宣傳。四省體彩中心將按豐彩主題即開票銷量的約定比例向順豐彩支付代銷傭金。

@探索者:在一個模塊里站穩後,開始席卷八荒。

@策劃王浩:順豐進軍彩票業了,專業專註加精細化市場,通過創新才能獲得更好的發展。

@DAILY:趕緊放開數字型的互聯網彩票吧,否則為國足加油太不方便了

國際新聞

11、厲害了!蘋果現金儲備將突破2500億美元

據外媒報道,美國蘋果公司即將公布2017財年第二財季業績,屆時披露的數據可能顯示該公司的現金儲備已突破2500億美元。蘋果的季度數據將顯示,其不剔除償還債務的現金總規模超過了全球最大零售商沃爾瑪和日化巨頭寶潔的市值,比德國的外匯儲備總量還要高。

@這樣的靜靜:中國外匯儲備也才3萬億,相比之下蘋果很多了

@電影院:這點錢,中國福彩分分鐘教蘋果怎樣做人

@赤心木木:然而我只支持諾基亞這種可以砸核桃的手機,你們蘋果都不吃核桃?

@Koryo:低調!小心盛極而衰~

@微涼天堂:2500億美元,怎麽不用於公司科研,蘋果這兩年創新乏力原來錢都存起來了

12、比特幣價格攀升至1358美元 創下8年來最高紀錄

據外媒體報道,一年前,比特幣的價格只有約450美元。但上周四,比特幣價格一度達到1340美元,創下了有史以來(8年)的最高紀錄。本周一,比特幣價格再次攀升至1358美元。得益於全球監管規範化,企業和銀行對該技術的廣泛關註,以及交易量的上升,比特幣價格自2016年初開始穩步增長。

13、Facebook即將創造歷史:活躍用戶突破20億人

本周三,社交網絡巨頭Facebook將發布一季度財報,而據外媒預測,在未來幾個星期內,Facebook的總用戶(即月度活躍用戶)將突破20億人,再一次創造互聯網的一個歷史紀錄。不過,這家“古老”的社交網站,也面臨後勁不足的擔憂。

@幽涵:這發展盡頭,一股不可忽視的力量

@這好球啊:社交成就了很多個互聯網商業帝國~

@子月水寒:Google的對手!

14、麻省理工學院新成果:成功測試3D打印塑料火箭發動機

近日,麻省理工學院就通過3D打印技術成功測試打印出火箭發動機,更為重要提,這還是第一臺完全使用塑料套管作為原材料3D打印出來的火箭發動機。在此次測試中,研發團隊的確使用了一種極容易熔化的材料,將此材料置於非常靠近超熱推進劑的地方。

@很荒謬:那以後普通人有了3d打印機豈不是可以武裝一個部隊,我有一個大膽的想法

@小武紙:啥時候能打印出接待員啊,好想買一個

@真情隨筆動:3D打印,人類又一創舉!

@電商火星:之所以打印火箭發動機而不是航空發動機,顯然是因為精度不達標做不了旋轉部件(主要是旋轉部件和靜止部件的間隙不達標)

15、英特爾芯片價格下滑 或是AMD強勁挑戰所致

據外媒報道,英特爾至少到今年年底前,公司高端處理器的價格將出現下滑。分析人士認為,這主要是受AMD Ryzen處理器的強勁挑戰所致。AMD最新的Ryzen處理器的性能與英特爾高端處理器的性能相當,但價格卻遠低於英特爾。

投融資

16、貨車幫完成1.56億美元融資

日前,貨車幫宣布完成B2輪1.56億美元融資,本輪融資由百度資本領投,B1輪融資的領投股東全明星基金此輪再次聯合領投,其他多個老股東也參與跟投。至此,貨車幫B輪融資逾2.7億美元(約19億元人民幣),已進入獨角獸行列。

17、豫便利獲得1億人民幣Pre-A輪融資

豫便利是一家主打河南的電商O2O平臺與網上超市,河南潤泰電子商務有限公司旗下產品。近日,豫便利獲得1億人民幣Pre-A輪融資,投資方為中鶴集團。

18、Deep Sentinel獲740萬美元A輪融資

Deep Sentinel,是一家家庭安全初創公司。近日剛宣布獲得了740萬美元A輪融資,由Shasta Ventures領投並有Bezos Expeditions、Lux Capital和UP2398共同參與。創始人Selinger表示,該公司正在生產一系列基於深度學習的攝像機,用以評估對財產可能造成的威脅。

今日思想

“真理既不在你那里,也不在我這里,而在你我碰撞之間”。對一個組織而言,包括CEO或創始人,沒有誰擁有絕對的真理,創新型組織更不應該是這樣的,而是要通過集思廣益來碰撞出火花。

—— 唐寧

匿名用戶

匿名用戶

【房地產】海外炒房團覆滅記:那麽問題來了,國外政府跟中國政府有什麽不同?

來源: http://www.ikuyu.cn/indexinfo?type=1&id=13080&summary=

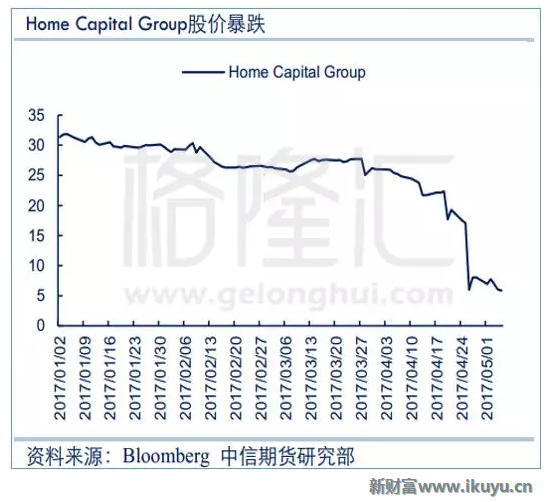

最近國外真是水深火熱,周四巴西總統受到賄賂指控,股指直接熔斷,而北美洲的加拿大也是焦頭爛額,不久前爆發了迷你版的次貸危機,加拿大最大的房貸公司Home Capital Group遭遇大量投資者擠兌,股價直線暴跌。(Home Capital Group是加拿大最大的非銀行抵押貸款公司,主要業務是為購房者提供次級貸款)。

這一刻世人終於回想起被2008年美國次貸危機引發的全球性經濟危機所支配的恐懼。

眼見他起高樓,眼見他宴賓客,眼見他樓塌了。加拿大是中國海外炒房團經常關顧的地方,這次加拿大房地產泡沫先崩為敬,海外炒房團,你還好嗎?

眼見他起高樓

人類歷史就是一部人類遷移的歷史,為追逐宜居之地,人類不斷爬山涉水,甚至橫跨洲際,最終形成如今的人類世界格局。時至今日,這種遷移仍在潤物細無聲的進行著,海外炒房團就是一幅縮影。

縱觀中國五千年歷史,在清朝閉關鎖國之前一直保持對外交流。秦時有徐福東渡、漢朝有張騫開通的“絲綢之路”、隋唐有鑒真東渡,而到明代則有鄭和下西洋。時間回到現代,在全球化背景下,中國慢慢崛起,與古時對外輸出瓷器、茶葉、中華文化不同,這次我們是輸出強大購買力。

海外炒房團東渡日本,跨越太平洋,揮師北美洲;西進歐洲,南下東南亞、澳洲大陸,北至南韓,但凡是“宜居之地”無不有炒房團身影。

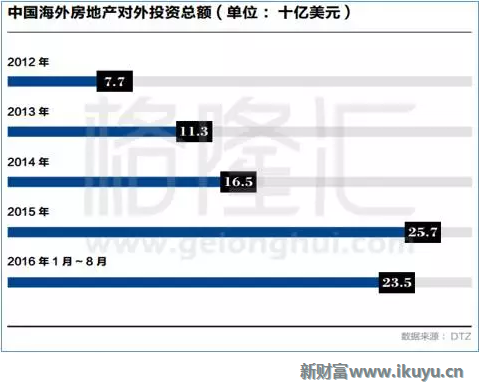

根據胡潤發布的《2017中國高凈值客戶海外置業展望》的數據顯示,中國海外房地產投資總額不斷增加,且增速明顯加快,2016年前八個月就達到235億美元。

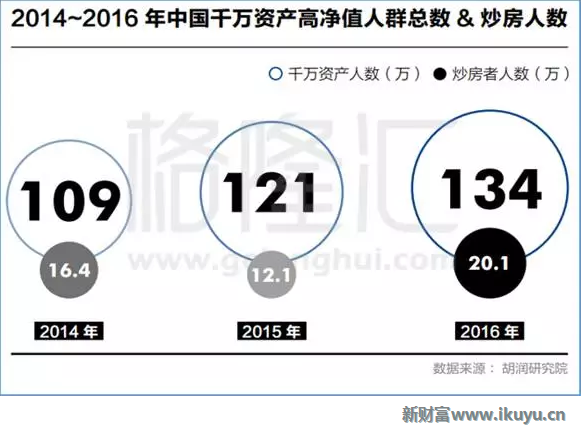

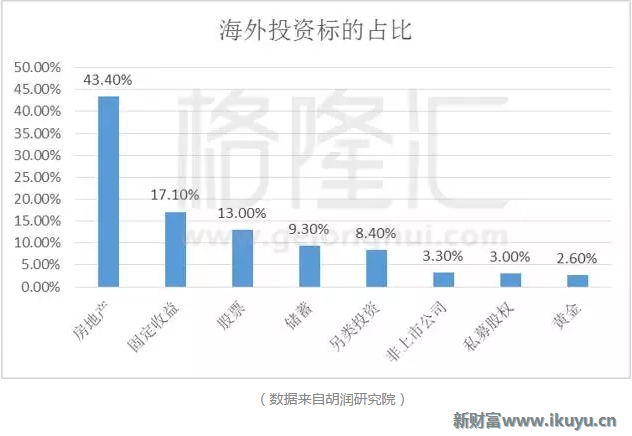

只能說一句,有錢人太多了,買買買,不得不服這購買力。中國經過三十幾年的經濟發展,居民財富迅速積聚,高資產人數快速攀升。根據胡潤研究的數據顯示,2016年千萬資產的人數達到134萬,增長10.7%,其中炒房人數占15%。接近一半的中國高凈值人群將海外房地產投資作為最主要標的,他們平均擁有2.3套海外房產,且擁有4套及以上海外房產的人群占比為15.6%。中國“海外炒房團”已經成為現象級的存在。

其實,高凈值人士配置海外資產也是一種“剛需”,就像國內結婚需要購買首套房一樣。當一個人的財富增長到一定程度,資產保值就超過增值成為第一目標,海外配置資產能降低匯率波動帶來的風險,成為避險的重要手段。國內房地產投資經驗和思維定勢,再加上子女海外教育、移民等原因,令到房地產成為海外資產配置標的的首選,占比為43.4%。

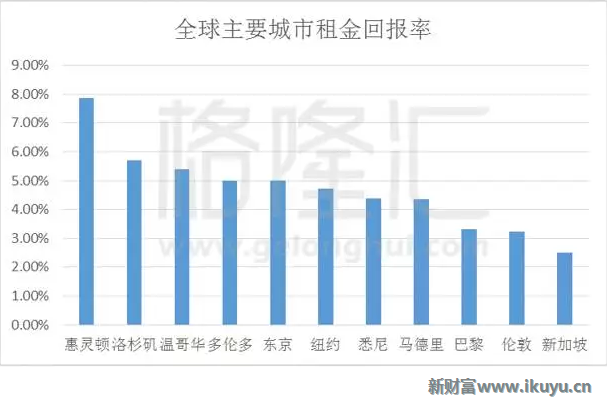

另外,從投資的角度看,海外房產的租金回報率要遠高於國內一線城市。國內北上廣深的租金回報率已低於2%,比新加坡還低,而美國南部奧蘭多、亞特蘭大等城市租金回報率甚至高達10%。難怪首富之子王思聰說上海租售比太低,買房不如租房。

眼見他宴“賓客”

隨著加入海外購房團的人越來越多,不斷推升資產價格,而資產價格的增長帶來的收益總是更能激發人性的貪婪,吸引更多投機者進入,最後就變成了海外炒房團。

海外炒房團經常關顧的幾個國家,如加拿大、美國、澳大利亞、新西蘭等,這些國家的主要城市房價的上漲都能找到中國海外炒房團的身影。雖然很難證明都是炒房團一己之力炒上去的,但毫無疑問房價上漲離不開海外炒房團的推波助瀾和煽風點火。

以加拿大為例,根據NBFEconomics and Strategy研究(下圖陰影區域表示加拿大房地產市場的衰退),在2008年次貸危機時,美國房地產價格迅速下跌,而加拿大只是短暫回調,然後就一往無前的向上奔了。

而根據加拿大國民銀行不完整統計顯示,加拿大溫哥華地區的熱銷房子買家曾經有三分之一是中國人。也有數據顯示,2015年中國投資者在加拿大投資127億加元(約合96億美元)置辦房產。在多倫多,中國買家的成交占總量的14%,即占630億加元的房市成交總金額中的90億加元。

澳大利亞也是中國炒房團鐘情的地方之一。根據澳大利亞國外投資審查委員會的年報數據,2016年來自中國買家的住宅購買申請數量增加了19%,超過4萬份,總價值達724億澳元(約合人民幣3120億元),創下歷史最高紀錄。

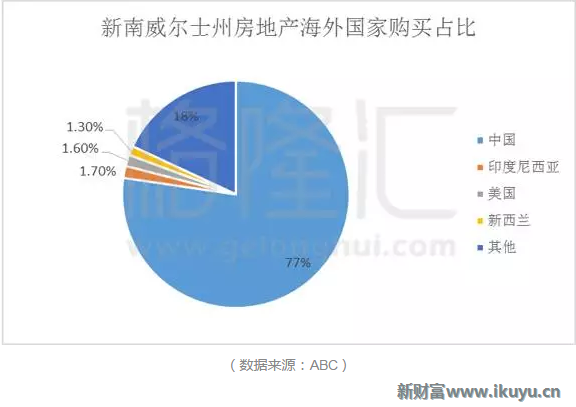

而澳大利亞廣播公司ABC統計了新南威爾士州的房地產數據,中國買家占所有海外買家比例達到77%(按住房價值計算),而排名第二的印尼買家購買的房屋價值僅占全部海外買家的1.7%。

眼見他樓塌了

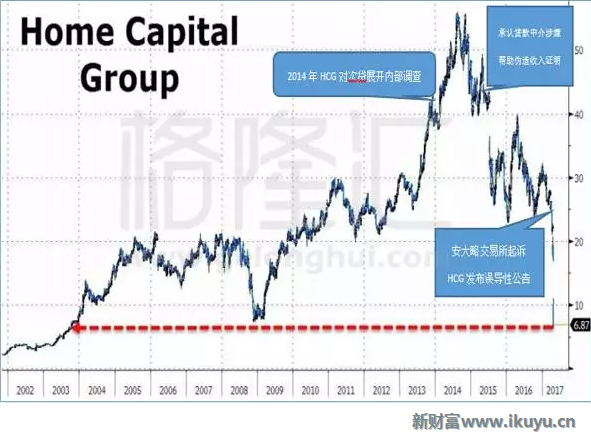

HCG作為加拿大最大的非銀行抵押貸款公司,主要業務就是為購房者提供刺激貸款。Home Capital Group兩年內暴跌近90%,雪上加霜的是擠兌潮還在繼續。

先回顧下HCG股價崩盤過程。早在2014年就HCG對“不正常”的抵押貸款申請展開了內部調查,在2015年2月就停止了與部分中介的交易,但是當時沒有披露是因為中介涉嫌欺詐。直至在2015年7月HCG才承認因為公司發現他們涉嫌幫助借款者偽造收入證明,切斷了與45個抵押貸款的中介的聯系,而涉及此次偽造收入證明事件的房貸金額大概達到10億加元,HCG股價隨即快速下跌。

事情來到今年3月,HCG披露安大略交易所正在對HCG的CEO展開調查,不久HCG宣布停止現任CEOMartin Reid職務。到4月,安大略交易所宣布起訴HCG,稱HCG作出了非常重要的誤導性公告,給了HCG重重的一擊,股價斷崖式下跌。

而擠兌也還在繼續,從3月底至4月底,資金從該公司的高利儲蓄賬戶存款賬戶中持續流出,總共減少了5.91 億美元。而HCG信托賬戶余額僅為1.25億加元,自3月底以來下降超過了90%。最終公司不得不宣布從安大略省退休基金取得20億加幣的緊急貸款應付流動性危機。

實質上,歸根結底還是加拿大房地產泡沫化導致此次危機。

加拿大的房價在2008年美國次貸危機後只是小幅下調後就一路絕塵向上,早已經炒作到脫離居民經濟能力基本面。近期加拿大皇家銀行的研究報告就指出,大多倫多地區在去年第四季度的住房負擔能力,已處於上世紀80年代中期以來第二差的水平。

當房地產在熱錢炒作下飆升,賺錢效應吸引吃瓜群眾進場。在低利率環境下,投機者大膽的加杠桿,為了取得貸款,就會通過偽造收入證明等不正當方法獲取貸款。而中介為了高額報酬,也在配合進行造假,直到房地產泡沫受到外界制約。正反饋停止,甚至造成逆向反饋,最後爆發危機,而HCG則將首當其沖。

而外界制約主要有以下因素:

1、加稅,打擊海外炒房團。溫哥華所在的省推出了對外國購房者征收15%物業轉讓稅的政策,以求遏制溫哥華房價不斷上漲的勢頭。

2、美聯儲進入加息周期。美聯儲帶頭加息回收流動性,各國央行也都亦步亦趨,而根據NBF研究如果將五年期利率提高100個基點,溫哥華和多倫多每月的抵押貸款償付將分別增加9%和7%,屆時能否抵擋加息的沖擊是要打上個大大的問號的。

3、中國加強了外匯管理。2014年中旬以來中國外匯儲備緩慢下行,在2017年1月甚至跌破3萬億水平。今年初外管局就再三重申:“境內個人辦理購匯時,不得用於境外買房、證券投資、購買人壽保險和投資性返還分紅類保險等尚未開放的資本項目。”不難想象中國海外炒房團資金將受到制約,來自中國的輸血減少。

是不是覺得似曾相識,2008年美國次貸危機也是同樣的路徑:低利率環境,熱錢不斷炒高房價,然後加息,爆發危機,熟悉的配方熟悉的套路,如有雷同,絕非巧合。

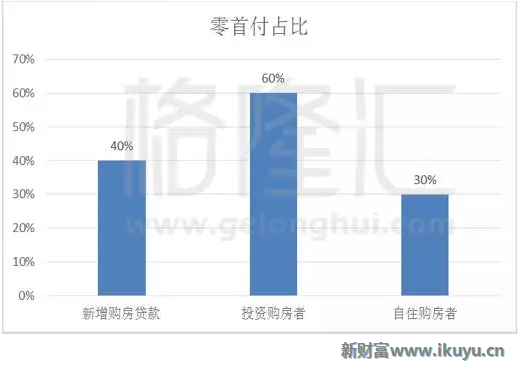

外國的月亮並不比中國圓。外國的房地產市場化程度要遠超中國,政府能選擇的調控手段遠低於中國,沒有限購限售等,且土地供給也是自由流通的。值得註意的是,海外購房的杠桿遠超過國內。以澳大利亞為例,新增的購房者中零首付占到了40%,這是無限杠桿啊。

所以海外房地產市場出現泡沫後,在外界條件制約催化下,往往以市場出清的方式消解泡沫,這個過程無疑是慘烈的。

加拿大房地產泡沫膨脹的狀況已經超過美國當年,已經成為一個隨時爆炸的炸彈,HCG問題的暴露預示了加拿大房地產市場已經進入倒計時,最糟糕的後果就是重演2008年次貸危機。HCG若是繼續被擠兌,最後流動性枯竭,也沒有進項資金,最後在房地產市場出現拋盤,或將成為第一個倒下的多米諾骨牌。

也有人說HCG擁有約150億加元的房貸資產,只占加拿大加元抵押貸款市場的1%,而加拿大財長也稱:不排除在必須時展開全面救助,不會引發美國次貸危機那樣的系統性危機。但是,如果你看到一只蟑螂出沒,代表屋子里某個角落有一群蟑螂。一葉知秋,HCG暴露出的問題或者只是整個行業一例。

當海外炒房團用炒中國房子的邏輯和經驗炒海外房地產時就已經註定失敗了。

據加拿大房產協會5月15日公布的數據顯示,多倫多房屋基礎價格指數四月上漲5%,這是自2005年以來錄得的上漲幅度第二高的數據,但是房產市場的賣盤數量明顯增加,而成交量卻下降,房價將出現松動。

而澳大利亞在稅務辦公室(ATO)登記有房產投資的180萬人中,三分之二的人申報了房租虧損,也就是說房租無法沖抵月貸款利息。澳大利亞的銀行也收緊了房貸,將外國投資者購買公寓的印花稅稅率從3%上調至7%。

尾聲:

當年海外炒房團攻城略地的消息常常見諸報端,如今加拿大房地產市場已岌岌可危,海外房地產市場的市場化程度遠超國內,泡沫不會得到小心呵護。覆巢之下,安有完卵,海外炒房團鐘愛的其他城市如新西蘭、澳大利亞、瑞典的房價也已經有過熱泡沫化趨勢。海外炒房團腳步或該停下了,還是腳踏實地幹點實事吧。(完)

股市有風險,投資需謹慎。本文僅供受眾參考,不代表任何投資建議,任何參考本文所作的投資決策皆為受眾自行獨立作出,造成的經濟、財務或其他風險均由受眾自擔。

你收购我就停牌,收购方无可奈何:中国式收购潜规则,听说国外都没有

http://www.xcf.cn/jrdd/201707/t20170728_781137.htm

监管建议可以分为三个步骤:1)区分抵御性与非抵御性停牌;2)判断抵御性停牌的合理性;3)限制抵御性停牌的实施。

作者:张巍(新加坡管理大学法学院助理教授)

来源:新财富plus(ID:xcfplus)

以停牌来抵御敌意收购,大概是最具中国特色的收购抵御方式,前滥觞于万科,今又见诸爱建集团、ST生化。牌一停,吃进的股票便难以吐出来,活生生拖死现金流受到压迫的收购方。即便收购方挺得住,停牌至少也为上市公司管理层赢得了时间,而有了时间就有了上下活动、左右突围的机会,待等大势有变,即可不战而屈人之兵。于是乎,对于深谙中国政经国情的防御方而言,停牌可谓掐住敌人脉门的绝招。

当然,市场上的聪明人通常不会只集中在一边,伴随抵御方对停牌策略的熟稔,收购方的攻势也随之演化。譬如,爱建集团和ST生化就不再延续宝能当年冒着违规风险,暗中在二级市场增持集股的路数,转而公开发出收购要约,由此避免陷入资金链的断裂。而且,充分了解中国式要约收购规则的买方,其收购的比例不多不少,恰好在30%的强制全面要约线面前停下,进可徐图缓进掌握控制权(假如30%的股份还不足以控制公司的话),退可以放弃要约避免空耗资金(假如无法收购到要约规定的股份比例的话)。

可以说,最近针对爱建集团及ST生化以公开溢价要约谋求上市公司控制权,防御方随之停牌的举措将中国上市公司的收购与防御带入了一个新阶段。从收购方看,其目标更加明确,手段更加透明、合规,与美国的实践更加接近。而防御方则更加清晰地意识到停牌对于反收购的重要功能,进而毫不犹豫地举起这面盾牌。如果大胆作一番预测,根据现有的制度环境,倘若此次两家的停牌抵御奏效,今后恐怕中国市场上的收购抵御方式就会向停牌收敛,有如美国的收购抵御集中到“毒丸”上(参见《资本的规则》第七节)。

正因如此,市场的动态演化再次将难题摆在了监管者的面前,如若不能及时对作为收购防御工具的停牌制定恰当的监管规则,恐怕市场又将陷入无法可依、各方寻租的乱局。然而,上市公司主动长期停牌至少在各主要资本市场上十分罕见,称得上中国独有,所以并无发达市场的现成经验可拿来运用。尽管如此,毕竟收购与反收购背后的经济理性不乏共通之处,为此,收购与反收购规则最为发达的美国特拉华法律依然不失为有益之借鉴。以下,笔者就借用特拉华规则的逻辑,阐发个人对以停牌作为收购防御措施,应该如何监管的初步见解。

收购/反收购的利与弊

监管资本市场的规则立足点主要——假如不是完全——应该在增进投资者的利益,因为资本市场乃聚集资本之所,如果不保护投资者利益,就无法将资本聚集起来,资本市场也将是一具空壳。因此,要制定应对收购与反收购的规则首先要弄清收购与反收购对投资者的利弊。

有关敌意收购与反敌意收购的利弊,笔者在别处有详细交代(参见张巍:《美国的上市公司收购防御及其对中国的启示》,《证券法苑》第19卷,2017;《资本的规则》第二十九、三十五、三十六节),在此仅作概述。敌意收购最大的优点在于其对上市公司内部管理层的监督作用。在股权分散的现代公司中,股东虽然是名义上的产权人,其实并没有能力插足公司的经营管理,而实际掌控公司的是董事、经理等内部管理层,产权与管理权的分离被认为是现代公司最大的结构特征。

然而,管理层手握经营管理他人投入的巨额资金,而且投资人常常还没有能力和意愿来加以管束,当然就会起损害股东以谋求私利的念头。这就是著名的“代理人成本”(agencycost)问题。于是,在两权分离的现代公司中,如何约束管理层损人利己、谋求私利的念头就成为公司成败的关键。公司管理层的代理人成本归纳起来源自两类性质的行为。一是“乱政”(malfeasance),一是“误政” (misfeasance)。前者是指董事或经理人侵吞、挪用公司资产等积极妄为,后者则是指管理层懒惰无能等消极无为。

法律的控制通常只能针对那些可以被客观衡量觉察的“乱政”行为,却管不住管理层的“误政”,而市场竞争则有如大浪淘沙。假如“误政”导致公司的潜在价值与其市场价值背离,在资本市场上逐利的投资人就可能嗅到这样的机会。他们发起并购攻势,取得这种价值被低估的公司的控制权,撤换原来的管理层,提升公司的业绩,也让自己从中获利。面临市场竞争威胁的公司管理层不得不认真经营公司,在此意义上,资本市场上发动敌意收购的“野蛮人”实实在在是公众投资人的保护人。

反对敌意收购者提出的敌意收购的最大缺陷是,它让那些只顾短期收益的资本市场投机分子得以阻挠目标公司的长期经营战略,为免于成为这些投机分子的目标,上市公司不得不转而注重短期收益,而放弃长期性经营策略,譬如放弃对研发的投资。这方面,华尔街最顶尖的公司业务律师事务所Wachtell, Lipton, Rosen & Katz的创始人,也是“毒丸”(poison pill)的发明者MartinLipton的观点最具有代表性。早在1970年代末,他就提出:国家政策不应当“迫使董事只考虑某些特定股东的短期利益,(而要促使他们)考虑股东与公司的长期利益,包括短期机构投资人之外的公司全体组成人员的利益”(Lipton,Takeover Bids in the Target’s Boardroom,BusinessLawyer1979)。

敌意收购究竟对社会经济利大于弊还是弊大于利,在理论上难以形成定见,正反两方面的理论假说都有一定道理,到底是正面力量更大还是反面力量更大,最终只能通过经验研究来解决。为此,金融学家对收购带来的经济效果进行了大量的研究。这些研究的结论几乎可以说是压倒性地表明,包括敌意收购在内的收购行为对社会经济具有积极作用,尤其是对管理层的控制作用。反过来,反对收购的理论预期大多没有得到经验证据的支持。

不过,定量的经验研究告诉我们的一般只是总体的平均状况,而对于每个个体而言,有的时候抵御敌意收购的确能为股东造福,比如前不久笔者介绍的Airgas对Air Products的收购抵御,就实实在在为前者的股东大幅度增加了收益(参见《我们该从“宝万之争”中反思什么?且看美国一个入选教科书的敌意收购案例!》)。何况,站在目标公司股东的立场上看,如果收购防御措施能成为一个谈判的筹码从而赢得更高的收购价格,那防御就是有利于股东的。此外,有关最重要的收购防御措施——“毒丸”,目前经验研究的结论还不太一致。

所以,基于目前的认识,尽管可以认为收购大体是一件好事,但将反收购措施一棍子打死似乎也未必恰当。为此,特拉华法院确立的依据个案具体情形逐一判断反收购措施合法性的做法也许更加可取,而其核心观念在于:为股东谋利的抵御有效,求管理层自保的抵御无效。

作为收购抵御措施的停牌

A股市场停牌的直接原因主要是上市公司策划重大资产重组以及定向增发,尽管允许停牌的初衷是为防止内幕交易,但其对市场流动性的打压,对股价波动性的促进以及对交易成本的提升则殊值忧虑。对此,清澄君从前有过介绍(参见《美国的股票怎样停牌?》),这里不考虑停牌制度的一般性问题,而只专注利用停牌来抵御收购的问题。

作为停牌原由的重大资产重组和定增等,既可以是贯彻管理层长期经营投资战略的一个环节,也可以是针对敌意收购的威胁临时拼凑起来的短期抵御战术。对于前者,既然现代公司制度将经营管理权分配给专业化的管理层,就没有理由因为敌意收购者的出现就强行要求管理层改变既定的战略方针。即便担心有控制权的股东制定的长期经营战略原本就是为压榨小股东的,那也应该借助其他法律规则——如增进董事会的独立性、要求无控制权股东批准——加以制约,而非由监管者强令管理层放弃这些战略。

法律尊重管理层实施既定战略,允许其免受敌意收购者攻击的政策有一个重要例外,那就是这种既定战略不能属于转让公司的控制权——包括在原本没有实际控制人的公司中制造出实际控制人,以及将控制权转移给他人。如后文要详细说明的那样,控制权转让可能对不具有控制权的公众投资人造成重大负面影响。

敌意收购人对这种既定战略的挑战将促进控制权转让交易的竞争性,有助于小股东从中获得较高的溢价,以及选择对自身利益损害较小的控制权受让人。为此,即便转让控制权的资产重组或者定增方案形成于敌意收购威胁出现前,仍有必要将为实施这种战略的停牌纳入到针对反收购停牌的监管之中。

要对作为一种收购防御措施的停牌进行监管,先要确定停牌背后的重大资产重组是不是为应对收购临时组织起来的阵势。这一判断最终无法离开监管者对个案细节的把握。不过,假如停牌是为谋划一项长期经营战略,从概率上说,恰好在遇到敌意收购后策划实施的可能性不大,所以,倘若停牌的时机恰在敌意收购——包括公开要约收购、二级市场举牌或者第一大股东改变等——冒头之后,应当推定停牌是一种收购防御措施。

目标公司要想推翻上述推定,必须能够令人信服地证明:按照其在收购威胁来临之前的经营战略就要实施作为停牌原因的资产重组、定增。为此,管理层应当提交过往的董事会议事记录、经理人向董事会提交的报告以及专业咨询机构就相关方案向管理层提供的资讯意见等可靠的书面证据和证人证言。除此之外,目标公司还需要保证这些战略不涉及转让公司的控制权,只有这样方能认定停牌并非为抵御敌意收购。

监管作为收购防御措施的停牌

防御措施与股东利益存在天然冲突

公司一旦被收购,原来的管理层就很可能要让位,因此,即便对股东有利的收购也会遭到管理层的反对,换言之,目标公司管理层发起的收购抵御与公众投资人的利益天然存在冲突。为此,特拉华法院很早就确立了对董事会实施收购防御措施提高司法审查标准的规则,这就是著名的Unocal双叉测试规则(参见《资本的规则》第五节)。

类似地,中国实践中更加普遍的只收购控制权而不完全收购公司做法同样会激发控股股东与小股东之间的利益冲突。这是因为控制权能为控股股东带来不为其他股东分享的“私有利益”(private benefit),也就是控制权利益(参见《强制(全面)要约的是与非》);而在股权分散的上市公司中,只需要少数(不到50%)的股份即可控制公司。所以,一旦收购方通过吸收集中小股东的股份,超过原控股股东的持股比例进而令控制权易主,那么,原控股股东即便没有减少(甚至有所增加)持股比例,其享有的控制权利益也将消弭。

相反,正常情况下,收购方为取得小股东的股票会向他们支付超出市场价格的收购溢价,这种为谋求控制权而支付的溢价至少部分体现了控制权利益。换句话说,敌意收购控制权将剥夺原控股股东的“私有利益”,并将这种利益(部分)转移给小股东。由此可见,由控股股东及其控制的董事会发起的收购抵御显然与小股东的利益存在冲突。

停牌这种中国式的防御措施无疑蕴含着以上两重利益冲突,为此,笔者以为,特拉华法院确立的双叉测试规则对中国的反收购监管具有重要借鉴意义。一旦停牌被认定为一种抵御敌意收购的行为,就应当类似地考察抵御的合理性:第一,敌意收购是否对公司构成实际威胁;第二,抵御与威胁是否成比例。反过来,假如停牌不是对敌意收购的抵御,则应采用遵从目标公司管理层决定的商业判断规则确定是否允许停牌(当然,有关停牌的其他既有规则仍然适用)。

敌意收购是否构成威胁?

全面收购。参照美国的学说与判例,同时结合中国的具体法律制度,可以从以下几个方面考察敌意收购的威胁。首先是收购要约是否存在结构性威胁(参见《资本的规则》第五节)。在中国的强制全面要约规则下,只要要约收购的股份比例在30%之上,收购方就无法对目标公司及其股东形成结构性威胁,因为强制全面要约不允许收购方利用歧视性的要约结构对股东造成压迫,迫使他们不情愿地出售自己的股票。

非但如此,中国式敌意收购的一大特点是以“抢壳”为目的,因为对上市资格的严格限制造就了“壳”资源巨大的租值。然而,“抢壳”是一种存粹的寻租行为,纵然敌意收购本身具有积极的社会价值,以“抢壳”为目的的收购也会浪费资源、扭曲资源配置,从监管政策上看应予限制甚至禁止。可是,难点在于如何区分“抢壳”式收购与正常的敌意收购(参见张巍:《美国的上市公司收购防御及其对中国的启示》,《证券法苑》第19卷,2017)。

以全面要约形式实施的收购正好为这种区分提供了一个有用的信号。全面要约收购有可能吸引到足够数量的股东向收购人出售股份,进而使得公众持股比例低于上市要求而面临退市。也就是说,敢于发起全面要约的收购方更可能不求保住“壳”,其收购行为更可能不是为“抢壳”。况且,收购目标公司100%股份的收购方实际上要负担收购以及此后公司经营的全部成本与收益,因而也不存在牺牲小股东利益谋求私利的问题。故此,在中国独特的制度背景下着实有必要鼓励买进上市公司100%股份的敌意收购。

当然,激发全面要约不等于就真的会收购目标方100%的股份,毋宁说绝大多数情况下,即便没有蓄意抵抗的原控股股东,要约收购也不可能一步完成100%的股权收购。窥透这一奥秘的敌意收购方假如佯装激发全面要约,却行“抢壳”之实,则全面要约本身仍不足以成为区别“抢壳”与否的信号。

所以,笔者以为:在现行中国法律制度下,如果敌意收购人以购得2/3以上目标公司股份为条件发布全面溢价收购要约,并承诺在要约收购完成后尽快实现目标方与收购方的合并,就可以在监管政策上对此给予鼓励。为此,对于符合此种条件的敌意收购,除非存在其他可靠的、出价更高的竞买方,否则应当认定其不对目标公司及其股东构成威胁,因而禁止目标方以停牌形式进行抵御(下文将阐述为何不必考虑这种要约的价格来决定是否允许抵御)。

部分收购。至于没有意图或者能力买下目标方100%股份的敌意收购方,我们不仅不易分辨其是否旨在“抢壳”,而且经由收购形成控股股东,或者转移控制权的确可能对目标方的股东形成威胁。假如原先目标方不存在控股股东也就不存在基于控制权的“私人利益”,同样也不存在小股东遭受大股东压榨的危险,然而,一旦收购方完成收购取得控制权,就可能滋生出这样的危险来。

假如目标公司原本就存在控股股东,那么,敌意收购成功只是转移了控制权,因此,收购并不必然威胁到目标方小股东的利益。但是,假如有证据证明收购方比原先的控制权人更可能压榨小股东,这样的控制权移转就有可能形成威胁。有两类证据可以证明这种威胁。其一是证明收购方比原控股股东更有压榨小股东的意愿的证据,包括对比双方利用控制权攫取私利的历史,以及双方直接或间接控制的企业借助关联交易损害目标公司小股东的可能性等等。

其二是能够证明收购方可以通过更低比例的经济利益实现对目标公司的控制的证据。因为控股股东在公司中拥有的经济利益比例越低,就越可能牺牲股东的公益来谋求自己的私利。这方面的证据诸如对比原控股股东与收购方凭借“堆金字塔”或者交叉持股等方式稀释经济利益却保住控制权的可能性(参见《叠床架屋、勾枝连蔓——资本大鳄的控股之道》)。

机会丧失。无论全面收购还是部分收购,如果有证据表明存在出现其他出价更为优越的竞购方的切实可能,而且按照现有的要约进程,在要约终止之前,这样的潜在收购方来不及向目标方股东正式发出收购要约,那么,意图打个措手不及的敌意收购要约,可能令目标方股东丧失接受更加优越的收购方案的机会。这种机会丧失也可以被认为是对目标公司及其股东构成的威胁,因而有必要采取防御措施。

出价过低。最后,目标公司董事会单纯认为敌意收购方的出价过低,是否可以因此将收购要约视作一种威胁?这在美国的判例与学说上也是一个令人困扰的问题。根据主流学者的意见,如果敌意收购的要约价格太低,并且由于要约时间紧迫,董事会来不及将有关公司真实价值的信息传递给股东,因而造成股东在信息不充分的情况下出售股票,那么,这样的收购要约就可以被视为一种值得抵御的威胁,也就是所谓的“实体性胁迫”(substantive coercion)。然而,特拉华法院现有的判例对这种威胁的认定标准不甚清晰,仿佛在股东已经掌握充分信息的情况下依然允许董事会实施抵御(参见《抵御“妖精”,也要“以德服人”》)。

不过,从法律承认“实体性胁迫”的初衷看,至少停牌这种收购抵御方式无助于降低威胁。这是因为“实体性胁迫”的根源在于股东相对董事会的信息劣势,因此,董事们需要借助抵御措施争取时间向股东们传递准确的信息,可是,停牌制度的初衷恰恰是为了防止信息差异导致的内幕交易。换言之,利用停牌来制止内幕交易,实质是要化解管理层与公众投资人信息不均衡的危害,而化解危害的目的正在于允许这种不均衡在停牌期间存续。这里的逻辑是:内幕交易的危险降低了,让信息不均衡持续一阵子问题也不大。

既然抵御“实体性胁迫”为的是向股东传递信息,而停牌却意在(一段时间内)向股东封锁信息,于是,倘若声言用停牌来抵御“实体性胁迫”,便有驴唇不对马嘴之感。不仅如此,将存粹价格过低这种由敌意收购带来的所谓威胁,排除在可用停牌来抵御的范围之外,也是出于停牌本身对公众投资人具有的胁迫性。

事前转让控制权。最后,前文提到:对于在敌意收购冒头之前已经策划的资产重组或者定向增发,假如涉及控制权转让,申请停牌在敌意收购出现之后的,也应该将其视同作为收购抵御的停牌来对待。这主要是因为上市公司中有无实际控制权人,以及谁掌握控制权会影响小股东遭受压榨的可能性,对公众投资人意义重大。实际上,涉及控制权转让的资产重组或定增本身对股东构成了威胁。因此,理想状态下,凡是出现控制权转让,都应该以公开竞购的形式进行,这也是特拉华法上Revlon规则的基本立足点。

不过,中国现行制度允许上市公司为重大资产重组或定增停牌,即便涉及控制权转让,因而无法要求其在停牌之前公开具体方案,以便其他买家公开竞购。同时,由于停牌制度背后的保密需求,甚至也无法要求公司向监管机构或者法院披露详细的重组、定增方案。为此,这种情况下或许我们只得允许上市公司先停牌,不过,这样的停牌仍要受到后文要提到的对抵御性停牌实施的限制。

以上所述规则主要是针对通过要约收购筹划敌意收购的情况(这也应该是敌意收购的常态)。不过,假如抵御针对的不是正式的收购要约,而是针对二级市场增持后出现的举牌或者第一大股东更替等敌意收购的征兆,同样可以按照以上的规则来认定收购的威胁性,进而判断抵御的合理性。之所以这样做,是为统一监管规则,以便促使收购方更为主动地采用公开要约的方式而非暗中集股实施收购。

停牌与威胁是否成比例?

Unocal规则的第二叉要求收购抵御措施与敌意收购造成的威胁成比例。根据这一要求,抵御措施不能对股东造成胁迫,亦即不能迫使股东放弃收购要约,转而接受管理层的替代方案。抵御措施也不能具有排他性,这主要是指抵御措施不能让敌意收购方失去由征集委托投票权更换董事会,进而撤除抵御的机会。笔者认为:在中国现行制度下,上市公司主动停牌具有相当的胁迫性和排他性,因此,停牌作为一种收购抵御措施必须得到严格监管。

先说停牌的胁迫性。停牌最大的影响在于切断了市场的价格形成机制,因而让公众投资人失去了股票交易价格这个最重要的信息传递、接收渠道。一旦目标公司的股票停牌,公众投资人就很可能无从了解股票的合理价格,也就更难以比较敌意收购者的要约价格与股票的真实价值,从而理性判断是否应当接受要约。究其实质,正如前文所言,停牌是屏蔽了公众投资人的重要信息来源,增加了投资人面临的不确定性,因而有可能令其违背本意拒绝要约。

在中国式的控制权收购——而非100%企业收购——中,停牌蕴含的屏蔽投资人信息的消极影响或许危害尤甚。这是因为,如果收购人的要约只收购控制权而不收购全部股份,那么,要约价格实际体现的是控制权溢价,而非不具有控制权的小股东们持有的股票的价格。这恐怕也是A股市场上收购要约发出后,交易价格经常不向要约价格收敛的原因。

换言之,在部分收购要约发出后,公众投资人的股票价值包含了两个部分,一部分是要约成功后,投资人持有的与要约同比例的股票具有的价值——也就是包含了控制权溢价的要约价格;另一部分则是在控制权转移后,剩余的没有控制权的股票的价值(严格说来,股票的实际价值还要考虑要约成功的概率)。这种情况下,如果失去市场价格的指引,投资人将很难判断自己所持股票在要约发出后的实际价值。

再讲几句停牌的排他性。虽然从理论上说,停牌期间并不禁止股东要求召开股东大会改选董事,但在现行制度下,没有得到董事会的许可,股东要自行召集特别股东大会实际上十分不易。一方面,股东召集股东大会需要先向董事会和监事会提出请求,程序复杂、耗时不短。另一方面,只有单独或合计持股10%以上的股东才能请求召开股东大会(如果董、监两会不同意请求,只有持股10%达到90天以上的股东方可召集大会),对于敌意收购人而言,这样大比例的持股一旦发生停牌,就可能面临流动性危机,同时,也会陷入短线交易限制的困境。

非但如此,中国目前尚未建立明确而便捷的规则来规范股东之间的信息交流,这种交流很多时候受制于公司的管理层,这无疑为敌意收购方争取其他股东的支持,改组董事会、撤除抵御措施增添了重大障碍。最为关键的依然是在停牌期间市场价格无法形成,由此阻却了收购方向目标方公众投资人传递具有可信度的信息的主要途径——对于收购方案的优越性收购方口说无凭,只有得到市场价格的响应方才能获得最有效的佐证。

作为收购抵御的停牌的实施限制

有鉴于停牌具有的潜在胁迫性和排他性,笔者认为只有在敌意收购对目标公司及其股东造成严重威胁之时方才应该允许以停牌来抵御收购。具体而言,这种威胁就是上面提到的三种:1)部分要约时,收购方有可能成为一个本原本没有控股股东的公司的控股股东;2)部分要约时,收购方较现有的目标公司控股股东更可能压榨小股东; 3)有可靠证据表明存在更加优越的竞争性收购方案。这里需要强调的是不宜以单纯要约价格过低作为认定敌意收购具有威胁性的理由。

即便敌意收购的确对目标公司及其股东造成了威胁,也应该对停牌的实施形式有所限制,方才能够达到威胁与抵御成比例的目标。首先,允许为抵御收购而停牌绝不是给管理层、大股东一个寻求自保的机会,而是为避免公司及其股东遭受不合理的威胁,因此,停牌的原因只能是为股东们设计一个替代敌意收购的竞争性方案。在此前提下,为抵御收购实施的停牌只能以筹划资产重组、定增为由。

除却停牌的理由,对于停牌的具体实施方式也有两个方面需要特加限制。一是停牌的时间,前面已经分析过,停牌严重制约了公众投资人获得有效信息的途径,由此具备潜在的胁迫性和排他性,所以,停牌的时间绝不能过长,原则上不应当允许超过30日。假如目标公司管理层意在以重大资产重组作为收购的替代方案,这30日的时限也旨在促使管理层迅速确定相关方案,并将其提交市场判断。

第二是停牌对要约效力的影响。这方面,考虑到停牌对公众投资人所依赖信息的破坏,需要特别注重对目标公司股东的保护,既不能因为停牌导致的信息缺失让股东们稀里糊涂地接受了要约,也不能让他们不明不白地拒绝掉要约。为此,停牌期间可以允许股东继续接受收购要约(即所谓的“预受要约”),同时,停牌期间应排除在要约期限之外。

也就是说,一旦停牌,要约的总计时限就将变成原定要约期限与停牌期间之和,而股东撤回预受要约的期限也相应延长至这一总计时限届满之前的3个交易日。最后,在原定要约期限届满之前的15日内不允许目标公司为抵御收购而停牌。这一系列措施主要是为确保股东有充分时间——在停牌结束之后至少还有15天——来考虑收购要约,并借助市场价格来判断是否应该接受要约。当然,停牌不停收购要约,以及要约期限自动延长这两项限制都是加给抵御方的,收购方可以事先在要约条件中加以排除。

监管以停牌抵御收购:小结

以下提出的监管建议可以分为三个步骤:1)区分抵御性与非抵御性停牌;2)判断抵御性停牌的合理性;3)限制抵御性停牌的实施。

在实践中,第一步实际就是规定在出现敌意收购威胁——包括举牌、要约收购以及第一大股东变更——之后,到这种威胁消除之前,请求实施停牌的公司必须提交足够证据,用以显示其停牌的原因并非因为收购威胁。要求其具体证明重组、定增计划在收购威胁出现之前已经形成,或者至少有了实质性酝酿,并且要保证这些计划不涉及转让控制权。如果不能满足这些条件,停牌就将被推定为抵御性的。

第二步的核心是审查敌意收购方以及敌意收购方案,根据前文提到的三种威胁判断是否有必要允许目标方以停牌实施抵御,而对于收购100%股份的方案则不应允许目标方管理层以停牌作为抵御措施。这一步集中关注收购方而非抵御方的替代性方案,主要是因为停牌本身出于信息保密的目的,因此,假如对抵御方的替代性方案详加审查很可能不得不将其仍处于保密阶段的信息公开。此外,对于事前已经策划的涉及控制权转让的资产重组或定增停牌,目前只能允许其实施。

第三步的特点则是对抵御性停牌强制、划一的监管。这个特点一方面是因为考虑到停牌本身具有的胁迫性和排他性,另一方面也是因为停牌涉及的信息保密要求使得监管者难以对抵御方的替代性方案的实质内容详加审查。既然第二步审查的重点落在了收购方,那么,为取得双方在监管规则上的均衡,就要必要限制抵御方对停牌措施实施的操纵。

对万科与爱建集团停牌的分析

最后,利用以上建议的监管规则,笔者再来简要分析一下万科与爱建集团这两个大体尘埃落定的事例,看看是否应该允许这两家利用停牌来抵御收购。

先看万科。它是在遇到收购威胁(大股东变更)之后停的牌,应该推定为抵御性停牌。当然,由于现行规则并不要求提供笔者以上提到的证据,因此,不能断言万科停牌所据的重大资产重组计划是否在受到收购威胁之前已经进入实质性酝酿阶段。只是从目前公开的资料看,引入深圳地铁的重组方案,似乎完全是在宝能的收购威胁之下形成的。倘若如此,则可以认定万科的停牌属于抵御收购的措施。

第二步要判断宝能的收购是否威胁到万科及其公众投资人。万科在受到宝能的收购攻势之前据说是没有实际控制人的,而一旦宝能取得公司的控制权,就有可能成为万科的实际控制人。尽管宝能也曾表示其只是消极投资,但在缺乏有约束力的结构性保障的前提下,这种空口说白话是不足为凭的。因此,从这个角度看,似乎宝能的确有可能对万科及其小股东构成威胁。

然而,问题在于原先万科第一大股东华润所谓对公司没有实质控制权同样是出于华润自身的裁量定夺,而无可靠的公司治理机制作为保障。换言之,华润想要控制万科并非做不到,实际上,在宝万之争中也有迹象表明华润一度寻求实际控制万科。于是,无论原第一大股东华润还是敌意收购方宝能应该都有掌握万科控制权的潜力。要是从这个角度看,那么,控制权由一方转移到另一方就有必要考察哪一方更有可能利用控制权压榨小股东。至少从拥有万科经济权益的比例上看,既然宝能已经超过了华润,除非万科董事会有其他证据显示宝能比华润更可能凭借控制权谋求私利,否则似不应允许万科管理层以停牌来抵御收购。

退一步说,即便认为宝能收购的确带来了滋生出实际控制权人的威胁来,因而允许万科以停牌作为抵御之策,在第三步监管中,显然万科的停牌时间过长,实际上是长期剥夺了公众投资人对公司真实价值的知情权。当然,万科停牌之时适用的规则并未将停牌时间严格限制在30日之内,根据前文的分析,清澄君建议今后进一步严格限制收购抵御型停牌的时限。

爱建集团的情况则与万科有所不同。尽管爱建集团也是在受到收购威胁(举牌)之后又停了牌,但是,爱建集团与均瑶的资产重组方案却是在收购方华豚企业和广州基金发起攻势之前已经实质形成,也就是属于在敌意收购威胁出现前已经筹划的资产重组。通常情况下,为这种原因停牌不应被认定为抵御性收购。

然而,这一重组及定增方案显然涉及控制权转让,所以,即便当华豚与广州基金的收购威胁出现后,爱建集团仍以继续筹划前述方案为由申请停牌,也应当责令其遵守时间不超过30日,以及收购方要约时间顺势延长等规则。更不用说爱建集团最近的停牌并没有给出确切理由,此种情况下,在敌意收购威胁出现后,就不应再允许其停牌。

中国资本市场上收购与反收购实践的迅速演化对监管规则的发展提出了新的要求,只有规则与时俱进方能及时有效地维持市场的健康,因为资本市场归根结底是一个信用市场,而信用归根到底只能靠有力的法律治理支撑起来。不无遗憾的是,由于规则的缺位与乏力,无论在万科还是在爱建集团的事例中,我们都不得不面对以超规则的力量了解原本应该由有序运作的市场来了解的恩怨。希望这篇小文抛砖引玉,能为建立中国式的反收购监管规则贡献一份萤火之光。■

伊利聲明:潘剛在國外治病是公開信息 暫無法出席博鰲論壇

7日深夜,伊利集團通過官網,對近期圍繞伊利董事長潘剛的傳言進行正式聲明,稱潘剛患有“先天性主動脈縮窄”,目前尚在國外進行治療恢複,這一信息在自治區和公司內部屬於公開信息。

而此前潘剛受博鰲亞洲論壇秘書處邀請,計劃出席2018年年會並參加重要活動,但由於近日身體仍在治療恢複中,因此無法出席此次活動,已與主辦方進行溝通。

聲明顯示,由於長時間的超負荷工作,過度勞累造成身體嚴重透支,導致各種癥狀持續加重,潘剛身體出現嚴重不適。在國內治療一段時間後,決定出國接受治療,並向內蒙古自治區和呼和浩特市兩級黨委政府進行了匯報溝通,現正在治療恢複過程中。潘剛在國外治療期間,各級黨委政府領導通過電話等多種形式詢問了解病情及治療情況,給予了充分的關心和慰問。

公開資料顯示,主動脈縮窄屬於先天性心臟病的一種,在各類先天性心臟病中約占5~8%,其主要病變是主動脈局限性短段管腔狹窄或閉塞引致主動脈血流障礙。

聲明稱,在治療恢複期間,潘剛始終堅持工作,通過各種方式主持公司的經營管理工作,目前公司生產經營形勢良好。

同時聲明稱,近期,關於個別媒體發布了針對伊利集團及潘剛的謠言文章,在網絡上被大量轉載,對企業正常的生產經營、企業形象和潘剛的個人聲譽造成了較大的負面影響。在謠言發布後伊利集團立即向內蒙古自治區和呼和浩特市兩級政府進行匯報並報警。截至目前,警方共抓獲6名犯罪嫌疑人。目前,案件還在進一步審理中。

伊利方面指出,潘剛出國接受治療一事,在內蒙古自治區和伊利集團是公開信息。但一些別有用心的人利用這一公開信息編造出“被帶走協助調查”等一系列謠言,導致股價大幅下跌。謠言的散布給伊利集團帶來了幹擾和影響,3月26日謠言出現當天,伊利股份盤中價格振幅達8.95%,較當日最高市值蒸發131.9億元,給廣大投資者造成了損失。對此,伊利集團將堅決依法維權,維護各相關方的利益。

附:伊利集團聲明全文

近期,關於個別媒體發布了針對伊利集團及潘剛董事長的謠言文章,在網絡上被大量轉載,對企業正常的生產經營、企業形象和潘剛董事長的個人聲譽造成了較大的負面影響。對此,伊利集團做出如下聲明:

一、在謠言發布後伊利集團立即向內蒙古自治區和呼和浩特市兩級政府進行匯報並報警。截至目前,警方共抓獲6名犯罪嫌疑人,在嫌疑人家中發現大量作案證據。

在案件偵辦過程中,警方為證實潘剛董事長“被有關部門帶走並被要求協助調查”是謠言,專門查證了潘剛董事長3月26日的行程,通過詳細完整的就診過程記錄確認當天潘剛董事長正在醫院就醫。目前,案件還在進一步審理中。

二、本著對消費者、投資者、牧場及其他產業鏈上下遊合作夥伴和企業員工等利益相關方負責任的態度,伊利集團在謠言出現後第一時間發布了公告進行澄清。

三、多年來,伊利集團在潘剛董事長的帶領下,取得了輝煌的成績,連續位居全球乳業8強、蟬聯亞洲乳業第一。為了企業的發展,潘剛董事長二十幾年如一日,嘔心瀝血、廢寢忘食。因為潘剛董事長患有“先天性主動脈縮窄”,由於長時間的超負荷工作,過度勞累造成身體嚴重透支,導致各種癥狀持續加重,身體出現嚴重不適。在國內治療一段時間後,在各級領導、家人和公司同事的勸說下決定出國接受治療,並向內蒙古自治區和呼和浩特市兩級黨委政府進行了匯報溝通,現正在治療恢複過程中。潘剛董事長在國外治療期間,各級黨委政府領導通過電話等多種形式詢問了解病情及治療情況,給予了充分的關心和慰問。

前一段時間,潘剛董事長受博鰲亞洲論壇秘書處邀請,計劃出席2018年年會並參加重要活動,但由於近日身體仍在治療恢複中,因此無法出席此次活動,已與主辦方進行溝通。

在治療恢複期間,潘剛董事長始終堅持工作,通過各種方式主持公司的經營管理工作,目前公司生產經營形勢良好。

四、潘剛董事長出國接受治療一事,在內蒙古自治區和伊利集團是公開信息。但一些別有用心的人利用這一公開信息顛倒黑白、扭曲事實,有組織、有預謀、有策劃地編造出“被帶走協助調查”等一系列謠言,並選擇在伊利股價處於高位的時期散布謠言並炒熱,導致股價大幅下跌,迅速形成社會熱點。謠言的散布給伊利集團帶來了幹擾和影響,3月26日謠言出現當天,伊利股份盤中價格振幅達8.95%,較當日最高市值蒸發131.9億元,給廣大投資者造成了損失。對此,伊利集團將堅決依法維權,維護各相關方的利益。

謠言止於智者。感謝黨和政府對伊利集團的關心和幫助,感謝廣大投資者、媒體和媒體人、社會各界對伊利集團的信任和支持。伊利集團及現任管理層一直行走於陽光之下,我們呼籲嚴懲造謠者,不傳謠不信謠,在社會各界共同努力下,營造良好健康的輿論環境。

未來在潘剛董事長的帶領下,伊利集團將繼續堅守“伊利即品質”的企業信條,致力於為消費者提供營養健康的高品質產品和服務,用更好的業績回報廣大投資者,在邁向全球乳業五強的道路上繼續前進!

Next Page