- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

大灣區哪個城市創新最牛?珠三角九市評分公布

來源: http://www.infzm.com/content/129075

2017年9月15日,在廣東省政府網站上,公布了對2016年度珠三角九市創新驅動發展工作綜合考核的結果,深圳以92.8分排名第一。圖為深圳市軟件產業基地多棟嶄新的寫字樓。(東方IC/圖)

9月15日,在廣東省政府網站上,公布了對2016年度珠三角九市創新驅動發展工作綜合考核的結果。

據了解,按照廣東省委、省政府工作部署,根據《關於建立創新驅動發展工作考核指標體系的意見》(粵委辦〔2016〕2號)和《廣東省創新驅動發展工作考核實施辦法》(粵辦函〔2016〕10號),廣東省創新辦(省發展改革委)會同廣東省科技廳、廣東省統計局進行了考核。

結果顯示,深圳以92.8分,在珠三角個城市中排名第一;廣州以91.2分緊隨其後。這兩個城市都進入“優秀”等級。

據21世紀經濟報道記者了解,廣州、深圳兩座城市在創新驅動發展上各有突出特點。根據廣東省創新辦發布的2016年全省創新驅動“八大抓手”完成情況監測評估報告,廣州在高新技術企業培育、新型研發機構建設、孵化育成體系建設、高水平大學建設、創新人才隊伍建設等5個方面排名廣東省第一。

而深圳的創新驅動模式則被歸納為“6個90%”:90%的創新企業是本土企業;90%的研發機構創在企業;研發人員90%在企業;90%的科研經費投入來源於企業;申請的專利90%來自於企業;90%以上的重大科研項目、發明專利來源於龍頭企業。另外,深圳在知識產權、高校合作等創新模式上也均有突破。

此外,在創新驅動考核評分中,東莞市、珠海市、佛山市、惠州市、中山市分別以88.9分、88分、87.5分、87.1分和86.4分,在創新驅動考核中進入“良好”等級。江門和肇慶得分為82.1分和80.6分。

考核結果表明,2016年,珠三角各市深入貫徹廣東省委、省政府關於創新發展的各項工作部署,圍繞“八大抓手”狠抓落實,大力推進珠三角創新示範區建設和全面創新改革試驗工作,各項工作均取得積極成效,成績顯著、亮點紛呈,國家科技產業創新中心建設邁出堅實步伐。

(來源:21世紀經濟報道)

大灣區哪個城市創新最牛?珠三角九市評分公布

來源: http://www.infzm.com/content/129075

2017年9月15日,在廣東省政府網站上,公布了對2016年度珠三角九市創新驅動發展工作綜合考核的結果,深圳以92.8分排名第一。圖為深圳市軟件產業基地多棟嶄新的寫字樓。(東方IC/圖)

9月15日,在廣東省政府網站上,公布了對2016年度珠三角九市創新驅動發展工作綜合考核的結果。

據了解,按照廣東省委、省政府工作部署,根據《關於建立創新驅動發展工作考核指標體系的意見》(粵委辦〔2016〕2號)和《廣東省創新驅動發展工作考核實施辦法》(粵辦函〔2016〕10號),廣東省創新辦(省發展改革委)會同廣東省科技廳、廣東省統計局進行了考核。

結果顯示,深圳以92.8分,在珠三角個城市中排名第一;廣州以91.2分緊隨其後。這兩個城市都進入“優秀”等級。

據21世紀經濟報道記者了解,廣州、深圳兩座城市在創新驅動發展上各有突出特點。根據廣東省創新辦發布的2016年全省創新驅動“八大抓手”完成情況監測評估報告,廣州在高新技術企業培育、新型研發機構建設、孵化育成體系建設、高水平大學建設、創新人才隊伍建設等5個方面排名廣東省第一。

而深圳的創新驅動模式則被歸納為“6個90%”:90%的創新企業是本土企業;90%的研發機構創在企業;研發人員90%在企業;90%的科研經費投入來源於企業;申請的專利90%來自於企業;90%以上的重大科研項目、發明專利來源於龍頭企業。另外,深圳在知識產權、高校合作等創新模式上也均有突破。

此外,在創新驅動考核評分中,東莞市、珠海市、佛山市、惠州市、中山市分別以88.9分、88分、87.5分、87.1分和86.4分,在創新驅動考核中進入“良好”等級。江門和肇慶得分為82.1分和80.6分。

考核結果表明,2016年,珠三角各市深入貫徹廣東省委、省政府關於創新發展的各項工作部署,圍繞“八大抓手”狠抓落實,大力推進珠三角創新示範區建設和全面創新改革試驗工作,各項工作均取得積極成效,成績顯著、亮點紛呈,國家科技產業創新中心建設邁出堅實步伐。

(來源:21世紀經濟報道)

直擊 | 渝貴鐵路開通 西部城市群加速連通珠三角

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2018-01-25/1186944.html

每經記者 謝孟歡 攝影記者 張建

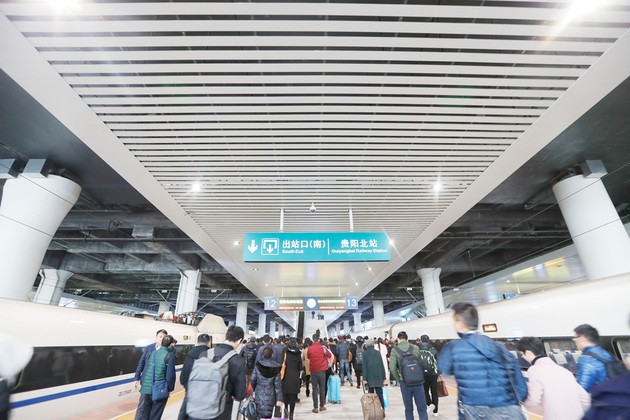

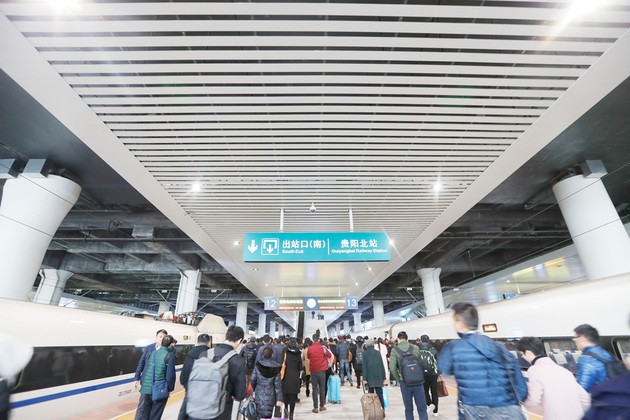

有著新四大發明之稱的高鐵,再一次穿梭在中國西部的崇山峻嶺之間。

1月25日,渝貴鐵路正式開通,成都至貴陽的“距離”縮短至3.5小時。早上8:30,一輛從成都東站出發的G字頭列車向南駛去,穿隧道、跨大橋、越喀斯特地貌,12:06,這輛從成都出發的列車便到達了貴陽北站。

據悉,渝貴鐵路開通後,每天將有46對動車組從成都、重慶出發經渝貴鐵路運行至貴陽,“渝貴鐵路的開通,不僅是出行、旅遊方面的便利,還將進一步促進成渝與貴州之間的文化、經濟交流。”成都客運段相關負責人表示。

成都至貴陽最快3.5小時

“從成都到貴陽只需要3個半小時,真的太方便了。”對於成都人張先生來說,因為項目在貴陽,需要常常往返兩地,而今天,他也坐上了成都經渝貴鐵路開出的第一輛高鐵G8651,。“對於出差人士來說,方便、節省時間是最重要的。”

1月25日,渝貴鐵路正式開通,G字頭的列車也將穿過大巴山、越過喀斯特地貌,成都到貴陽的“距離”也從此前的最快12個多小時縮短到了3.5個小時。

“相對於飛機來說,更願意選擇方便快速的高鐵”,這是不少旅客的想法,渝貴鐵路的開通,對於成渝貴三地的連接,重要意義不言而喻。

“這基本上縮短了四分之三的時間,渝貴鐵路的開通,極大程度促進了成渝兩地與貴州的快速連接。”成都客運段動車三隊副隊長王寧表示,不僅是出行、旅遊方面的便利,渝貴鐵路也將促進兩地的文化、經濟進一步交流。

據了解,渝貴鐵路開通後每天將有46對動車組從成都、重慶出發經渝貴鐵路運行至貴陽,其中成都東往返貴陽北的短途動車組每天開行6對,覆蓋早上至下午時段,全程平均速度250公里\h,平均運時約4小時。

向東向南“加速”連通珠三角

3.5小時到貴陽、6小時到昆明、7小時到長沙、9小時到廣州。

作為四川“南下”的最快速通道,渝貴鐵路的開通,不僅僅是成渝貴三地之前的聯通,更是西部城市群向南、向東“加速”連接沿海地區的重要通道。

“渝貴鐵路開通後,成都東將開行至廣州南動車9對、長沙南動車2對、昆明南動車3對、南寧東動車2對。” 成都東站相關負責人對《每日經濟新聞》記者介紹,成都到珠三角的時間將大大縮短,成都到廣州的運行時間將從現在的最短15小時壓縮至9個半小時。

而事實上,通車後的渝貴鐵路除了能與貴廣鐵路相連外,還將在北端通過重慶樞紐與成渝、蘭渝、襄渝、渝利等鐵路接軌,南端通過貴陽樞紐與滬昆、湘黔等鐵路相接,形成高標準、大能力、快速度的“出海”大通道。

“渝貴鐵路的開通,將改善區域交通結構,極大便利沿線群眾出行,帶動沿線旅遊資源開發和中小城市發展。”此前業內專家接受媒體采訪時如是表示,區域經濟的聯動將更為密切,也將為整個西部內陸的對外開放打開新格局。

而未來,隨著成貴鐵路的開通,西部內陸的開放格局還將進一步打開,屆時,伴隨廣深港高鐵的開通,不僅到廣州、深圳更加方便,到香港、澳門也將是“說走就走。”

直擊 | 渝貴鐵路開通 西部城市群加速連通珠三角

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2018-01-25/1186944.html

每經記者 謝孟歡 攝影記者 張建

有著新四大發明之稱的高鐵,再一次穿梭在中國西部的崇山峻嶺之間。

1月25日,渝貴鐵路正式開通,成都至貴陽的“距離”縮短至3.5小時。早上8:30,一輛從成都東站出發的G字頭列車向南駛去,穿隧道、跨大橋、越喀斯特地貌,12:06,這輛從成都出發的列車便到達了貴陽北站。

據悉,渝貴鐵路開通後,每天將有46對動車組從成都、重慶出發經渝貴鐵路運行至貴陽,“渝貴鐵路的開通,不僅是出行、旅遊方面的便利,還將進一步促進成渝與貴州之間的文化、經濟交流。”成都客運段相關負責人表示。

成都至貴陽最快3.5小時

“從成都到貴陽只需要3個半小時,真的太方便了。”對於成都人張先生來說,因為項目在貴陽,需要常常往返兩地,而今天,他也坐上了成都經渝貴鐵路開出的第一輛高鐵G8651,。“對於出差人士來說,方便、節省時間是最重要的。”

1月25日,渝貴鐵路正式開通,G字頭的列車也將穿過大巴山、越過喀斯特地貌,成都到貴陽的“距離”也從此前的最快12個多小時縮短到了3.5個小時。

“相對於飛機來說,更願意選擇方便快速的高鐵”,這是不少旅客的想法,渝貴鐵路的開通,對於成渝貴三地的連接,重要意義不言而喻。

“這基本上縮短了四分之三的時間,渝貴鐵路的開通,極大程度促進了成渝兩地與貴州的快速連接。”成都客運段動車三隊副隊長王寧表示,不僅是出行、旅遊方面的便利,渝貴鐵路也將促進兩地的文化、經濟進一步交流。

據了解,渝貴鐵路開通後每天將有46對動車組從成都、重慶出發經渝貴鐵路運行至貴陽,其中成都東往返貴陽北的短途動車組每天開行6對,覆蓋早上至下午時段,全程平均速度250公里\h,平均運時約4小時。

向東向南“加速”連通珠三角

3.5小時到貴陽、6小時到昆明、7小時到長沙、9小時到廣州。

作為四川“南下”的最快速通道,渝貴鐵路的開通,不僅僅是成渝貴三地之前的聯通,更是西部城市群向南、向東“加速”連接沿海地區的重要通道。

“渝貴鐵路開通後,成都東將開行至廣州南動車9對、長沙南動車2對、昆明南動車3對、南寧東動車2對。” 成都東站相關負責人對《每日經濟新聞》記者介紹,成都到珠三角的時間將大大縮短,成都到廣州的運行時間將從現在的最短15小時壓縮至9個半小時。

而事實上,通車後的渝貴鐵路除了能與貴廣鐵路相連外,還將在北端通過重慶樞紐與成渝、蘭渝、襄渝、渝利等鐵路接軌,南端通過貴陽樞紐與滬昆、湘黔等鐵路相接,形成高標準、大能力、快速度的“出海”大通道。

“渝貴鐵路的開通,將改善區域交通結構,極大便利沿線群眾出行,帶動沿線旅遊資源開發和中小城市發展。”此前業內專家接受媒體采訪時如是表示,區域經濟的聯動將更為密切,也將為整個西部內陸的對外開放打開新格局。

而未來,隨著成貴鐵路的開通,西部內陸的開放格局還將進一步打開,屆時,伴隨廣深港高鐵的開通,不僅到廣州、深圳更加方便,到香港、澳門也將是“說走就走。”

廣東常住人口數全國居首,人口進一步集聚珠三角

近幾年,廣東產業轉型升級不斷加快,常住人口總量繼續快速增長。

廣東常住人口占全國8%

廣東省統計局發布的數據顯示,2017年,廣東常住人口總量繼續位居全國之首,占全國人口的8.03%,比上年提高0.08個百分點。 2017年末,廣東常住人口11169萬人,比上年增加170萬人,增長1.55%,增幅同比提高0.17個百分點。人口密度每平方千米622人,為全國的4.29倍。

廣東省統計局分析,全省戶籍人口基數大、擁有數量龐大的跨省流動人口是廣東常住人口較快增長的主要原因。2017年,全省出生人數151.63萬人,出生率為13.68‰;自然增長人口101.53萬人,自然增長率為9.16‰。與上年比較,全省出生、自然增長人數分別增加22.18萬人、20.25萬人。

2017年廣東全面兩孩生育政策實施效果逐步顯現,出生人口總量明顯增加,廣東省人口變動情況抽樣調查結果顯示:在2017年出生人口中,二孩占比超過50%。

在自然增長之外,機械增長也就是流入人口也達到近70萬人,在全國繼續領跑。

同時,常住人口進一步向珠三角中心城市集聚。廣東省統計局的數據顯示,2017年末,廣東常住人口區域分布總體格局沒有發生改變。分區域人口數量排列依次為:珠三角6150.54萬人、粵東1732.26萬人、粵北山區1681.00萬人、粵西1605.20萬人;分別占全省人口總量的55.07%、15.51%、15.05%和14.37%。同上年相比,珠三角、粵西及粵北山區的人口數量分別增長2.53%、0.80%、0.51%,而粵東則略下降0.19%。

珠三角一直是廣東常住人口數量增加最多、增長速度最快的地區。2017年,珠三角人口數量比上年增加152.05萬人,增幅同比提高0.42個百分點,比同期全省常住人口增幅高出0.98個百分點。廣州、深圳兩個超級大城市的人口分別比上年凈增45.49萬人和61.99萬人,兩市常住人口增幅占同期全省以及珠三角常住人口增量的63.22%和89.44%。

廣東省體改研究會副會長彭澎對第一財經分析,新一輪發展過程中,工業4.0、制造業高端化、智能化在廣東尤其是珠三角的發展空間很大。除了產業基礎之外,珠三角地區還擁有良好的氣候、生活環境、便捷的軌道交通,珠三角形成的一小時生活圈,有利於吸引高端制造業所需的高素質人才,因此,高端制造業在珠三角擁有較大的發展空間。

以廣州為例,近年來,廣州開始頻頻發力,思科、GE、富士康等大項目紛紛落戶廣州,通過發展新一代信息技術、人工智能、生物科技產業,產業發展帶動人口增長。

正是由於大量的外來勞動人口流入,廣東常住人口總撫養比要比同期全國平均水平低4.42個百分點,是全國人口總撫養比相對較低的省份之一。目前,廣東每100名勞動年齡人口大致需要負擔35名非勞動年齡人口。廣東人口年齡結構繼續表現出“兩頭低、中間高”的總體特征,即少年兒童人口(0~14周歲)和老年人口(65周歲及以上)占比相對較低,而成年人口(15~64周歲)的比例則較高。

人口素質亟待提高

不過,與此同時,廣東的人口發展也面臨著一系列的挑戰。尤其是,在人口素質方面,廣東就業人口素質低於全國平均水平。“十二五”時期,全省大專及以上教育程度的就業人口占比低於全國平均水平0.27個百分點。

這里面的一大原因在於,盡管經濟高速發展,但廣東的高等教育一直相對滯後。教育專家、中山大學教育現代化研究中心主任馮增俊此前對第一財經分析,廣東原有的高教基礎就比較薄弱。另一方面,改革開放廣東經濟崛起之後,並沒有利用雄厚的經濟實力發展好高校和學科,原有的學校沒有做強,新的學校也沒有建設發展起來。尤其是,過去很長一段時間,廣東對高等教育的重視明顯不夠。馮增俊尤其是上世紀90年代,辦教育比較需要花錢, “當時廣東有領導就認為,‘孔雀東南飛’,把經濟搞好了,人才就自然會來。外面大把人要來廣東,還要花那麽多力氣去辦大學幹啥”。

彭澎認為,現在廣東對教育越來越重視,但要完全改變高教落後的面貌,至少還需要十幾年的時間。

在人口城鎮化方面,目前廣東的城鎮化質量也有待進一步提升。數據顯示,2017年,全省常住人口城鎮化率達69.85%,高於全國平均水平(58.52%)11.33個百分點,是全國人口城鎮化率較高的省份之一。但全省不同區域間的人口城鎮化水平存在著較大差異;其中,珠三角地區為85.29%,比西翼(43.52%)高近一倍。

也就是說,目前珠三角的城鎮化水平已經可以比肩發達國家,而非珠地區的西翼(43.52%)和山區(48.58%)的人口城鎮化率分別低於全國平均水平15.00個和9.94個百分點。因此,未來如何加快非珠地區的經濟發展,實現就近就業和就近城鎮化,實現全省經濟和人口均衡發展任務任重道遠。

另外,雖然目前廣東的撫養比相對較低,但也面臨著人口老齡化和人口紅利逐漸衰減的挑戰。

統計數據顯示:2017年,廣東60周歲及以上的戶籍人口有1366.71萬人,占全省戶籍人口的14.67%,同比增長2.47%。全省60周歲及以上的常住人口占比低於同期戶籍人口1.69個百分點,主要原因是廣東經濟社會保持平穩健康發展,吸納了大量的省外勞動力,減緩了常住人口老齡化的增速。

廣東省統計局分析,隨著老年人口的不斷增加,有老年人口的家庭戶占比也隨之增加。廣東省人口變動情況抽樣調查數據顯示:2017年,全省有65周歲及以上老年人的家庭戶占全省家庭戶的22.22%,平均每5戶就有1戶有老年人生活。其中,在有65周歲的家庭戶中獨居老年人戶占21.01%,在有兩個65周歲及以上老年人戶中屬於只有兩個老人獨居的占34.49%。與“十二五”期末相比,全省有65周歲及以上老年人的家庭戶、單身老人以及只有一對老夫婦戶的占比分別上升1.38個、2.73和4.80個百分點。在人口老年化以及家庭小型化的疊加影響下,全省社會保障和公共服務的壓力將明顯增加。

隨著中西部產業和區域經濟的快速增長,省外流入廣東的人口比重也明顯下降。此前3月,廣東省印發的《廣東省人口發展規劃(2017-2030)》顯示,2015年廣東省流動人口中,屬於跨省流入的占56.88%,省內流動的占43.12%。與2010年相比,跨省流入人口所占比重降低了11.85個百分點。

廣東省統計局分析認為,廣東不僅流動人口規模大,而且年齡結構和戶結構正發生新的變化,家庭戶數量逐步增加,少年兒童以及老年人口等非勞動力人口占比逐步提高。隨著這些結構的改變,流動人口子女入托入學、婦幼保健等公共服務和家庭住房的需求越來越迫切,給城市綜合管理和服務帶來新的考驗。

粵西即將進入高鐵時代 珠三角產業加速外溢

長期以來,粵東西北與珠三角地區存在較大的經濟發展落差,隨著高鐵的開通,這種區域差距有望縮小。

經過近4年的緊張施工,5月25日,鐵路部門在廣州南至湛江西站間,開行全線拉通C55001和C55002次試驗動車組。此次全線拉通試驗車開行後,江門至湛江鐵路將結束聯調聯試,進入試運行階段。這也意味著粵西即將進入高鐵時代。

江門至湛江鐵路是我國沿海快速鐵路大通道的重要組成部分,由新建深圳至茂名鐵路江門至茂名段、實施電氣化改造的茂名至湛江鐵路茂名至黃略段、新建湛江東海島鐵路黃略至湛江西站段組成,全長355公里,設計時速200公里。

粵西地區的湛江、茂名等地是廣東省人口非常稠密的地區,兩市戶籍人口之和超過1500萬,粵西地區有旺盛的交通出行需求。不過,在過去很長一段時間,盡管地處第一經濟大省廣東,但粵西地區的經濟社會發展一直較為一般,人均GDP低於全國平均水平。例如,1984年,粵西地區的中心城市湛江成為14個沿海開放城市之一,但30多年過去了,湛江與其他沿海發達城市有比較大的差距。

這其中,交通設施的短板成為制約粵西經濟發展的一大關鍵所在。尤其是,目前珠三角通往中部地區的湖南、湖北的高鐵十分便捷,但是通往東西兩翼的高鐵通道明顯不足。

廣東省體改研究會副會長彭澎對第一財經分析,以前由於海防前線的關系,廣東鐵路建設主要通往內陸省份,而沒有建設海邊沿岸的線路,造成了東西走向的交通比較滯後。

此前,珠三角到粵西湛江茂名等粵西地區未有高鐵相連。這也導致珠三角到省內湛江、茂名遠不如到兩湖地區方便。例如,從省會廣州到粵西中心城市湛江,坐普速火車需要9個半小時,坐汽車也要5個小時以上。

因此,江門至湛江鐵路開通運營後,廣州至湛江動車組運行時間僅3小時左右,比現在的普速火車節約5個多小時。沿線旅客可從湛江、茂名、陽江乘動車組列車到達廣州南高鐵站,從而結束粵西三市不通高鐵的歷史,粵西人民將更加便捷地融入珠三角經濟、生活圈。

不過,即便如此,未來珠三角到粵西的高鐵仍有必要進一步“升級”。“江門到湛江的鐵路是200公里時速的,從廣州到湛江,需要3個小時,如果從把廣州市區到廣州南站的時間,以及湛江站到湛江市區的時間算上,就接近5個小時,相比高速公路,鐵路的時間優勢還是不夠明顯。”老家湛江、目前在廣州工作的黃先生說。

在今年全國“兩會”上,茂名市長許誌暉在廣東省代表團審議政府工作報告的分組討論會上,談到,建設廣東到湛江350公里設計時速的高鐵,是粵西人民非常迫切的願意。茂名融入珠三角一小時經濟圈,需要350公里時速的高鐵,促進北部灣城市群規劃和粵港澳大灣區規劃的協調,也需要350公里時速的高鐵。

去年9月,廣東省鐵路建設投資集團有限公司發布《廣州至湛江客運專線項目可行性研究及初步設計招標公告》,預示著“廣湛客運專線”高鐵項目的前期工作又向前邁進了一步。資料顯示,廣州至湛江客運專線項目位於廣東省中南部,線路自廣州樞紐白雲站(棠溪站)引出,沿途分別經過廣州、佛山、肇慶、雲浮、茂名、湛江等市,終至規劃的湛江西站。其中,在湛江西站將與深湛高鐵銜接。按初步預計,廣湛客運專線時速將達到每小時350公里/小時,全長約421公里。屆時從廣州到茂名、湛江的往返時間將大大縮短。

這對產業的分布也將產生深遠影響。“軌道交通容量大、而且準時,產業轉移主要靠城際軌道的完善。” 華南城市研究會會長、暨南大學教授胡剛說,目前廣東省高鐵通道和珠三角城際軌道的建設,也加快了各種不同產業在珠三角及粵東西北的合理布局,並形成了高端服務業-中高端制造業-勞動密集型產業的產業梯度體系。

廣東就業穩但空間格局有變:珠三角增、粵東西北降

“穩就業”是下半年的一項重要工作。第一經濟大省廣東日前發布的數據顯示,上半年廣東就業形勢保持穩定態勢,就業結構不斷向中高端優化。不過,在珠三角就業增加的同時,粵東西北呈現下降的態勢。

珠三角中高端化

廣東省統計局的數據顯示,2018年上半年,全省“四上”企業就業人員2193.94萬人,同比增加35.83萬人,同比增長1.7%,增幅同比回落1.4個百分點,但比一季度提高0.1個百分點。

“四上”企業是指規模以上工業企業,有資質的建築業及全部房地產開發經營企業,限額以上批發和零售業、限額以上住宿和餐飲業,部分規模以上服務業企業。

數據顯示,6月末,廣東全省納入“四上”企業統計範圍的16個行業門類中,有13個行業增員,3個行業減員。其中,建築業增員最多,同比增加19.55萬人;其次是租賃和商務服務業增加18.85萬人;第三是信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加12.06萬人。制造業減員最多,同比減少51.91萬人。

制造業的用工量為何不斷減少?這其中最主要的原因是,在近年來用工荒的情況下,制造業也在不斷升級,絕大多數企業積極開展機器換人,以求達到減員增效的目標。

例如,在“世界工廠”東莞,密布著大量的紡織業、汽車用品、玩具以及五金用品制造企業等制造業,過去集聚了大量的外來務工人員。不過,現在,即便是很小的廠房里,五金制造行業也都用上了自動化生產設備,也有不少紡織廠使用了自動化程度較高的紡織設備。

目前東莞制造業現況是能用設備替代、且回收周期在一年半以內的工序,幾乎都采用機器人換人,當然,現在要實現整線自動化的還不多。不過從目前的趨勢來看,自動化仍是東莞制造業的基礎。

中山大學嶺南學院財稅系教授林江對第一財經記者分析,制造業人口的減少,除了與機器換人、自動化後對工人的需求減少有關外,隨著珠三角等地土地、勞動力等各種成本的不斷上升,有部分企業轉移到內地或者東南亞地區,留在珠三角的生產規模減小,也就不需要那麽多工人。

另一方面,近年來珠三角產業結構本身發生了很大變化,二產比重逐漸下降,三產逐漸成為主導,對用工的需求快速上升。數據顯示,上半年廣東三產占比達到了54%。 6月末,“四上”企業第二產業就業人員1529.64萬人,同比減少36.40萬人,下降2.3%;第三產業就業人員664.29萬人,同比增加72.23萬人,增長12.2%。

林江說,珠三角近幾年的三產比重不斷提高。尤其是珠三角地區新經濟快速發展,大量的就業人員從制造業轉向了物流配送等第三產業。三產所增加的用工需求超過二產減少的部分。

隨著近幾年廣東尤其是珠三角產業轉型升級的成效不斷顯現,廣東就業結構也在向中高端優化。數據顯示,6月末,廣東規模以上工業企業就業人員為1328.19萬人,就業結構向中高端行業方向發展。上半年,高新技術制造業就業人員占規模以上制造業就業人員比重為29.7%,占比同比提高1.0個百分點;計算機、通信和其他電子設備制造業、電氣機械和器材制造業、汽車制造業等三大支柱行業就業人員占規模以上制造業就業人員比重為41.5%,占比同比提高1.3個百分點。

廣東外語外貿大學國際經濟貿易學院教授肖鷂飛說,廣東尤其是珠三角的轉型升級起步較早,也較早體現出成效。比如珠江西岸的裝備制造業、家電業的智能化成效明顯,以美的為代表的家電業的智能化走在全國前列。而在東岸,東莞的智能手機產業發展迅速,集中了華為、OPPO和vivo等手機巨頭,轉型成效十分明顯。

廣東省體改研究會副會長彭澎分析,現在新一輪的發展過程中,工業4.0、制造業高端化、智能化在廣東尤其是珠三角的發展空間很大。除了產業基礎之外,珠三角地區還擁有良好的氣候、生活環境、便捷的軌道交通,珠三角形成的一小時生活圈,有利於吸引高端制造業所需的高素質人才,因此,高端制造業在珠三角擁有較大的發展空間。

以廣州為例,近兩年來,廣州吸引了包括富士康、思科、GE等大項目先後落戶,發展新一代信息技術、人工智能、生物科技產業,產業發展帶動人口增長。從廣州各區的情況來看,黃埔區的去年常住人口增長最快,這是因為,黃埔區建設國家級產城融合示範區之下,聚集了大量的高新技術產業,也聚集了一批人口。

就業人口向珠三角集聚

在產業升級的同時,廣東的就業空間結構也發生了巨變。在珠三角的就業大幅增加的同時,粵東西北的就業都出現了下降的態勢,這也與近幾年人口向大都市和城市群集聚的態勢相吻合。

數據顯示,6月末,珠三角地區的“四上”企業就業人員為1869.69萬人,占全省“四上”企業就業人員的85.2%;東翼、西翼和山區分別為136.94萬、81.93萬和105.37萬人,分別占6.2%、3.7%和4.8%。從就業人員數量變化情況看,珠三角增員,同比增加73.49萬人,同比增長4.1%;東翼、西翼和山區均減員,同比分別減少23.61萬、7.74萬和6.31萬人,同比分別下降14.7%、8.6%和5.6%,東翼減幅最大。

粵東地區減幅比較大的一大原因在於,粵東地區的產業以紡織服裝、玩具等產業為主,這些產業在招工難的情況下,大幅采取機器換人,以達到減員增效的目的,用工總量也隨之下降。

另一方面,對粵東西北地區來說,2008年“雙轉移”後,珠三角部分產業轉移到粵東西北,一些重化大項目也落地於此,因此粵東西北一度出現增速高於珠三角的局面。但在第一輪的產業轉移之後,東西北後續的產業沒有跟上,面臨著後續發展動力不足的問題。

“這也說明區域之間發展的不均衡狀況仍在持續。”林江說,未來要縮小粵東西北與珠三角之間的差距,仍需要加倍努力。

專家認為,未來要通過軌道交通等基礎設施的建設、通過產業園區的共建等方式,來實現產業在珠三角和東西北的合理分工,打造珠三角總部+東西北制造業基地的模式,當前廣東提出的打造大珠三角經濟區,也就是要讓珠三角和東西北之間更加緊密協作。

此內容為第一財經原創。未經第一財經授權,不得以任何方式加以使用,包括轉載、摘編、複制或建立鏡像。第一財經將追究侵權者的法律責任。 如需獲得授權請聯系第一財經版權部:021-22002972或021-22002335;[email protected]

責編:胥會雲

珠三角增速領跑廣東,與粵東西北差距拉大

廣東的區域發展失衡一直是一大難題。

廣東省統計局日前發布的上半年各地市經濟情況顯示,上半年珠三角與粵東西北之間的差距擴大,粵西粵北的增速較低。

從經濟總量看,上半年深圳、廣州兩市地區生產總值均在1萬億元以上,分別達11009.38 億元和10652.98 億元,這也是廣深兩市首次半年突破萬億大關;佛山、東莞的地區生產總值總量分別為4475.98 億元和3868.60 億元。廣深佛莞四市之和達到了30007億元,占全省比重達65%。

目前廣東各地市間經濟總量差距較大,經濟總量最小的雲浮市(398.65億元)只有經濟總量最大的深圳市的3.6%。

從增長速度看,21個地市的地區生產總值增速在1.0%—8.7%之間,增幅差達7.7個百分點,處於近年以來較高水平。其中,增速最高的是珠海增長8.7%;其次是汕尾和深圳,分別增長8.2%和8.0%;增速排在後三位的是雲浮、清遠和陽江,分別增長1.0%、2.3%和3.6%。全部來自粵西、粵北。

分區域看,上半年珠三角地區生產總值增長7.2%,保持全省領先地位;東西兩翼基本平穩,東翼增長6.1%,西翼增長5.6%;山區有所放緩,增長3.9%。

廣東省統計局指出,部分地市上半年地區生產總值增速處於近年低位。從2013年來各季度累計經濟增速看,雲浮、陽江、揭陽等地市增速處於各季度累計增速的最低位,且進一步提升壓力較大。

此間的一大背景是,2008年後,廣東推出產業、勞動力“雙轉移戰略”,廣東欠發達區域高速崛起,連續6年增速超過珠三角。不過2015年後,粵東西北GDP增速、財政收入增速都落後於珠三角。從區域GDP增速變異系數看,區域增速差異在長期縮窄後有所擴大。今年則繼續延續擴大的態勢。

珠三角與粵東西北差距的擴大,一方面是近幾年廣東尤其是珠三角產業轉型升級的成效不斷顯現,無論是珠江西岸的裝備制造業、家電業的智能化,還是東岸的智能手機等產業的發展都十分突出。數據顯示,上半年珠三角地區工業增長7.5%,分別高於東翼、西翼、山區1.6個、4.6個和3.6個百分點,有力支撐了珠三角穩中有進的發展態勢。

中山大學嶺南學院財稅系教授林江對第一財經記者分析,近幾年珠三角地區新經濟快速發展,尤其是電商的發展進一步突破地理空間的制約和地方貿易壁壘,珠三角的制造業優勢進一步凸顯。

另一方面,2008年後,珠三角部分產業轉移到粵東西北,一些重化大項目也落地於此,因此粵東西北一度出現增速高於珠三角的局面。但在第一輪的產業轉移之後,東西北後續的產業沒有跟上,面臨著後續發展動力不足的問題。

廣東省統計局分析,粵東西北地區工業拉動作用減弱。上半年東翼、西翼、山區工業分別增長5.9%、2.9%和3.9%,增幅均低於珠三角(7.5%)。與去年同期相比,工業的拉動率分別下降0.3個、1.5個和0.3個百分點,制約了這些地區整體經濟提升。

廣東體改研究會副會長彭澎說,2008年後,珠三角下決心進行產業轉型升級,成效十分明顯。相比之下,轉移到粵東西北地區的產業有不少出現了產能過剩等問題。“產業轉移是梯度的轉移,不可能珠三角新興產業剛發展起來,又要轉移過去了,所以也有個發展周期的問題。”

林江說,目前廣東區域發展的不均衡狀況仍在持續。未來要縮小粵東西北與珠三角之間的差距,仍需要加倍努力。

廣東省統計局分析,以構建“一核一帶一區”區域發展格局為重點,加快推動區域協調發展。全面實施以功能區為引領的區域發展新戰略,形成由珠三角核心區、沿海經濟帶、北部生態發展區構成的發展新格局,立足各區域功能定位,差異化布局交通基礎設施、產業園區和產業項目,因地制宜發展各具特色的城市,有力推動區域協調發展。

一核一帶一區,即將區域發展格局明確為三大板塊:推動珠三角核心區優化發展;把粵東、粵西打造成新增長極,與珠三角城市串珠成鏈形成沿海經濟帶;把粵北山區建設成為生態發展區,以生態優先和綠色發展為引領,在高水平保護中實現高質量發展。

這其中,粵東粵西沿海的地理條件優越,擁有很多天然優良港灣,而且平原較多,仍有很大的發展空間。彭澎說,未來要促進粵東粵西的發展,很重要的一點是加快補足交通基礎設施的短板,尤其是加快建設通往粵東、粵西的高鐵,才能實現珠三角和東西兩翼的合理分工,促進產業的合理梯度分配。

此內容為第一財經原創。未經第一財經授權,不得以任何方式加以使用,包括轉載、摘編、複制或建立鏡像。第一財經將追究侵權者的法律責任。 如需獲得授權請聯系第一財經版權部:021-22002972或021-22002335;[email protected]

責編:汪時鋒

鏗鏘集: 走出珠三角

1 : GS(14)@2012-04-01 19:44:57http://programme.rthk.hk/rthk/tv ... 012-04-01&m=episode

歐美經濟前景未明,對以出口業務為主的本港中小企造成嚴重打擊,其中缺工情況嚴重、工資持續上升、人民幣升值的壓力,都令部份以珠三角為基地的香港廠家紛紛出走,而擁有廉價勞工的東南亞國家,則成為遷廠港商的選擇。

孟加拉擁有豐富的人力資源,本集將以兩間從事製衣業的港資公司為主體,分享他們如何將生產逐步轉移,過程中所遇到的難忘經歷,寫下港商逆境求存的新一頁。

編導:李君萍

2 : 八旗子弟(15368)@2012-04-01 20:51:44

代加工,利錢永遠來自低成本

3 : GS(14)@2012-04-01 21:00:33

2樓提及

代加工,利錢永遠來自低成本

本集最後一句

穗機場增國際線 來港轉機需求減 分析:珠三角競爭激烈 港應拓長途線

1 : GS(14)@2016-11-08 05:35:03【明報專訊】以廣州白雲機場與南航(1055)為首的珠三角航空業近年大幅增加國際航空運力,強勢爭奪國際客源,變相削弱內地客對香港機場的需求。根據機管局統計,過去5年通過旗下珠三角跨境交通赴港的內地旅客,增速大幅放緩。有分析認為,未來珠三角地區競爭會愈發激烈,本港應充分利用優勢發展更多國際航線。

明報記者 尉奕陽

內地出境遊熱潮升溫驅使大量航空公司頻增國際直飛航線,國泰(0293)早前更發盈警稱收益率因競爭激烈承受重壓,部分暗示內地增開直航打擊生意。數據顯示,廣州白雲機場自2011年起每年新增逾10條國際航線;南航的國際航班運力與載客人數去年更增約三成。

海天碼頭客運量 去年近無增長

根據機管局公布的統計數據,香港機場跨境海陸交通的載客量自2011年按年增長約7.3%至440萬人次後,其後呈逐年放緩趨勢,至2015年僅增長2.08%;其中跨境巴士與轎車客運量增長緩慢,而海天碼頭的客運量增長更由2011年前增長近9%,放緩至去年幾乎無增長(見圖)。

機管局研珠三角新增多個渡輪航點

香港機管局董事、立法會航運交通界議員易志明表示,由於部分受到內地加開大量國際航線衝擊,近年內地赴港遊客數量明顯下降,赴港跨境巴士生意明顯變差,渡輪生意亦不佳,機管局已留意到客運量減少情况,正研究於珠三角地區新增多個渡輪航點以吸引更多內地人赴港。香港機場發言人表示,為進一步把握珠江三角洲地區的增長,機場將繼續於區內拓展預辦登機服務並加強於境內外的宣傳推廣,並將與有關部門保持聯繫,以確保香港機場能夠受惠於港珠澳大橋等基礎設施的落成。

事實上,不僅是廣州,現時包括深圳以至珠海皆在考慮大力拓展國際航線,深圳市政府表示,未來深圳機場的國際航班量將倍增。

學者:港應與內地機場分工

中山大學港珠澳研究中心教授鄭天祥表示,未來珠三角地區間的航空競爭將愈發激烈,香港應把握自身優勢,減少內地航班頻次,轉而增加國際航線,而增設第三條跑道可為容量已經飽和的香港機場帶來捕捉市場增長的機會。

理工大學物流航運系講師黃治中亦認為,香港應明確分工,利用深圳機場進行短途接駁,自身則更多發展長途國際航線,惟由於空域受限,料三跑亦僅能增加地面泊位而無法真正提升航空運力。

來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 0238&issue=20161107

Next Page