中遠的巨虧與救贖

|

| |

經歷了若干個行業周期的中國遠洋, 為何至今仍是靠天吃飯, 任由巨虧頻頻 ◎ 本刊記者 劉冉 ? 吳靜 文liuran.blog.caixin.com|wujing.blog.caixin.com 連續兩年巨虧的中國遠洋控股股份有限公司(601919.SH,01919.HK,下稱中國遠洋)即將被打上“*ST” ,如果2013年繼續 虧損,2007年上市的中國遠洋將戴著 A 股虧損王的帽子,不得不暫行退市。 禍不單行,中國遠洋僅有的兩家能保持盈利的下屬子公司中,有一家正深陷于一起與中國銀行的鋼貿糾紛案,或面臨巨額索賠。一位知情人告訴財新記者,中國遠洋下屬公司中國遠洋物流有限公司(下稱中國遠洋物流)近期涉及了一起整體規模約幾十億元的鋼貿糾紛 案件,如果官司敗訴,中國遠洋有可能將賠償原告數億元的經濟損失。但中國遠洋官方稱涉案金額不足億元。 從表面上看,中國遠洋的母公司——中國遠洋運輸(集團)公司(下稱中國遠洋集團)仍是中國的旗艦式央企之一。 據其官網顯示,截至2011年底,中國遠洋集團總資產約3200億元,另有1000億元左右的現金,1000億元左右的固定資產,負債約1800億元。中國遠洋集團擁有和經營近800艘現代化商船,5500多萬載重噸,年貨運量超4億噸,遠洋航線覆蓋全球160多個國家和地區的1500多個港口,船隊規模位居中國第一、世界第二。集裝箱船隊規模在國內排名第一、世界排名第四,專業雜貨、多用途和特種運輸船隊綜合實力居世界前列,也是擁有世界超級油輪的船隊之一。中國遠洋集團在全球範圍內投資經營著32個碼頭,總泊位達157個,根據德魯里航運咨詢(Drewry)最新統計,中國遠洋所屬中國遠洋太平洋的集裝箱碼頭吞吐量繼續保持全球第五。 但在這份顯赫背景下,中國遠洋近年來業績卻劇烈起伏,以危如累卵形容並不為過。中國遠洋集團持有中國遠洋約52% 的股份,中國遠洋是集團最重要的上市公司平台,集合了四大板塊近90% 的業務,截至2012年9月底,中國遠洋的總資產近1600億元。2008年中國遠洋盈利175.3億元,2009年受金融危機影響,巨虧75.41億元。2010年中國遠洋恢複盈利67.6億元。但2011年隨即報虧104.49億元。2012年前三季度的虧損又達到65億元,全年虧損預計將再度接近百億元。中國遠洋的公告將虧損原因歸咎于國際航運業供求失衡、幹散貨航運市場持續低迷,燃油及相關成本則居高不下等市場環境因素。 如果波羅的海指數(BDI)回不到2000點以上,中國遠洋2013年仍將面臨巨虧。雖然中國遠洋和中遠集團尚有近900億元現金和市值200多億元的對外投資在手,但如何拯救上市公司仍是個大問題。如果集團不能及時把幹散貨業務從上市公司挪出,或順利出售大筆資產,中國遠洋退市將成為大概率事件。但將虧損業務賣給集團,有違背2007年中國遠洋整體上市的公開承諾之嫌。 財新記者獲知,中國遠洋持股約42.7% 的中國遠洋太平洋有意悉數出售所持有約21% 的中集集團(000039. SZ,02039.HK)股權,相關股權目前市值近70多億港元。投行中金公司、中銀國際介入,包括弘毅等 PE 表示了興趣。目前弘毅已經持有中集集團 H股約5% 的股份。如果順利出售,扣除成本,能為中國遠洋增加約20億元的一次性非經營性收益。 “中國遠洋的巨虧,虧在景氣好時被沖昏頭腦的擴張,背後是個別人的巨大利益 ;虧在缺乏長期戰略,沒有對沖周期性風險的準備。多少個周期過去了,還是看天吃飯。 ”知情人士如此分析。 禍不單行 知情人士透露,預計2012年中國遠洋的虧損額度再度接近百億元。 2013年1月25日,中國遠洋發佈預虧公告,稱2012年大幅虧損,公司可能被實施退市風險警示。按2012年7月的《股票上市規則》 ,由於連續兩年虧損,2013年中國遠洋將被冠以 *ST。如果還不能扭虧,即連續三年虧損,中國遠洋將被暫停上市 ;如果連續四年虧損,將在2015年被終止上市。 一位航運分析師向財新記者分析,2012年中國遠洋前三個季度虧損64.03 億元,預計全年虧損應在80多億元。如果超過90億元,說明管理層對未來的計提撥備會計處理偏謹慎,為2013年做了巨額撥備。這種特殊的會計處理,對公司的利潤影響較大,需經過證監會、財政部會計司允許。換言之,這說明中國遠洋仍不看好2013年的幹散貨市場。 中國遠洋的最大虧損來自幹散貨業務。 “對於自有船,全行業在 BDI 達到2000-2500點才可盈虧平衡;租入船還要再高。這是行業里的基本共識。 ”多位分析師向財新記者表示。中國遠洋公告稱,BDI2012年平均值為920點,較2011年平均值1549點下跌40.6%。業界預期,2013年的 BDI 與2012年將不相上下,仍在1000點左右。集裝箱業務方面,分析師也表示,隨著北美經濟的複蘇,2013年太平洋航線盈利能力的改善會比亞歐航線略強,但整體來看,2013 年兩大航線對比去年不會有大的變化。 由此可見,如無特殊資本運作事項,單靠主營業務,即使被允許利用會計政策調節利潤,中國遠洋2013年虧損仍然是大概率事件。 對比同業,無論是國際同行馬士基、東方海外(00316.HK)還是中海集團等,都沒有中國遠洋虧得如此驚心動魄。 這些公司贏在業務結構各有不同,馬士基是集運外還有石油等業務,早就擺脫 虧損;東方海外主要是集裝箱業務,目前虧損很小。中海集團旗下兩家上市公司,資產規模共1200億元,被公認與中國遠洋最具備可比性。其中,中海集運601866.SH)採取集裝箱售後返租,目前轉為盈利;同為幹散貨業務的中海發展(600026.SH)依靠相對強勁的內貿 業務,2012年已經基本扭虧。令業界奇怪的是,中國遠洋為何如此巨虧,為何為不能逆周期調整業務結構早做安排? 而且中國遠洋為什麼不能服務寶鋼這樣的本土大客戶? 一位造船業的央企高管表示,該公司成立之初,一度將中國遠洋的發展規劃奉為模板。當時的中遠集團提出發展大物流的理念,即除了航運,還積極拓展碼頭、貨運、物流業務,不僅可以抵抗周期,並提供全面服務。但2004年航運和造船市場開始火爆,中國遠洋逐漸放棄了這一戰略,激進押寶航運和造船。 在他看來,中國遠洋急於掙快錢,放棄了原本可以做成行業老大的大物流戰略,才造成今天的慘況。他認為,現中國遠洋下一步的戰略布局非常重要,否則只能從一個泥潭走到另一個泥潭。 中國遠洋面臨的麻煩還不僅止于此。關於前述中遠物流身陷的鋼貿案,中遠物流辦公室主任姬文山向財新記者證實,中遠物流下屬的中遠供應鏈管理有限公司與中國銀行南通分行確有一起業務糾紛,目前雙方已進入法院審理階段。 “因為涉及到上市公司信息披露,近日我方律師團正在和法院加緊溝通。南通中行在起訴我們之前,第一被告是另外一家公司,我們只提供倉儲和監管服務,從法律的角度講,它上一個案件還沒有結,南通中行沒有權利對我們提起訴訟。我們主張法院駁回原告對我們的起訴。 ”關於具體涉案金額,姬文山以信息披露規範為由不肯透露,但他否認“數十億”的說法。中國遠洋新聞發言人則堅稱“涉案金額不足億元” 。 據中國遠洋2011年年報,中國遠洋物流2011年實現淨利潤為6.02億元。這是目前除碼頭業務外,中國遠洋旗下惟一盈利的一塊資產。 深陷泥沼 中國遠洋擁有世界第一的幹散貨船隊,這是其當下最大的包袱。 一位航運分析師向財新記者估算,中國遠洋集裝箱板塊全年虧損約15億元以上;物流及碼頭盈利不到20億元 ;幹散貨虧損額預計80億 -100億元。根據2012年三季報,中國遠洋幹散貨船舶運力合計337艘,其中自有船220艘,租入船117艘,據此估算至少30億元的虧損 由高租金租入船而來。 高租金租入船究竟給中國遠洋造成多少損失,投資者無從得知。 “因為公司披露信息不全。 ”上述分析師表示,中國遠洋需要繼續降低租入船的比例。 這至今仍在品嘗的惡果,來自行業景氣頂點的2007年到2008年。現在看來,中國遠洋當時犯下重大錯誤。2007 年時,中國遠洋計劃要增加400多條船,融資額過千億元。到了2008年9月後,以雷曼倒台為標誌的歐美金融危機全面爆發,但當時航運市場還沒下來,雖然中國遠洋集團內部已經提出應該降杠杆甚至賣船,但是高層決策太慢,還是簽下200多條的高價船訂單,再加上中國遠洋的自建船基本建在高位,通過融資租賃等增加了很多杠杆,負擔沉重。 “雖然大家明知市場的泡沫隨時會破,但當時相關人士多有利益在其中,根本停不下來。 ”中國遠洋內部人士稱。 到目前為止,高租金租入船合同還未全部到期,給中國遠洋帶來巨額損失。 中國遠洋有關人士向財新記者坦承, “我們的船隊結構不夠合理,自有船和租入船比例還需調整。業務結構也存在不合理的地方,缺乏互補產業對航運周期的對沖。 ”他並稱,近幾年來一直在通過多種渠道和方式,不斷調整優化租入船結構,努力降低租入船成本。 業內人士認為,中國遠洋類似的窘況以前也發生過, “上個世紀90年代初的時候已經有過教訓了,2007到2008年是重蹈覆轍” 。他並提醒,中國遠洋現在面臨船齡老化,無論汙染還是運營成本,新船都要低很多。但目前在市場低位,中國遠洋面臨巨虧,不敢擴張更換新船。即使市場轉好,船隊的運營成本也會很高,而且很容易被淘汰。到市場高點的時候,說不定又會重複以前的錯誤,高位擴張。 一位分析師表示,這個行業過去300年來都是這樣起起伏伏,低潮時需要大量的公司破產退出,才能恢複生機。 現在就是沒有人破產,產能依然過剩。 “那就幹熬著,看誰能熬過誰。 ” 重返 FFA 行業周期性向下波動,但中國遠洋已經喪失了套期保值的機會。 中國遠洋在2011年年報中稱,2011 年所屬幹散貨船公司持有的遠期運費協議(FFA) ,已于年度內結算完畢。 2012年業績巨虧與 FFA 的失誤操作無關。但當時對市場判斷失誤貽害至今。 FFA 即 遠 期 運 費協議(Forward Freight Agreements) ,是一種場外交易的遠期合約。協議規定了具體的航線、價格、數量、價格日期、交割價格計算方法等,雙方約定在未來某一時點,收取或支付依據BDI價格與合同約定價格的運費或租金差額。國際幹散貨航運市場變動較大,給航運企業把握市場、穩健操作帶來很大的難度,同時船舶租金與 COA(包運合同)價格嚴重背離,FFA 可為航運企業規避市場波動風險發揮重要作用。 簡而言之,FFA 的目的應是套期保值,對沖風險,鎖定利潤。但中國遠洋的實際操作中,並非如此。 知情人透露,在2007年市場好時,中國遠洋在簽下200多條高租金船的同時,按 BDI10000點看多市場,購入大量 FFA合同,完全是同向操作。 當時負責FFA具體操作的為中國遠洋運輸部。金融危機爆發後,BDI 指數一路暴跌、FFA 市場遭遇拋售狂潮,深陷泥潭的高盛、摩根士坦利等大投行和金融機構紛紛撤離FFA市場,加深了人們對 FFA 的拋售恐慌。2008年,FFA 給中國遠洋釀下41.2億元巨虧。 國資委一度叫停了央企們名不符實的“套期保值” ,包括中國遠洋。 近日,中國遠洋董秘郭華偉告訴財 新記者,主管部門已批准中國遠洋繼續 利用FFA等套期保值工具來防範市場風險,目前公司正研究制定具體方案。 一位2008年曾就 FFA 業務與中國遠洋有過接觸的國際投行人士稱 :衍生品本來是風險管理工具,前提是能管理好敞口風險、道德風險。前者需要專業技能,後者需要完善的公司治理結構。 而中國遠洋的投資決策機制明顯存在嚴重問題,這是國企病,不改革很難治癒。 他感嘆,像中國遠洋這樣的國企,一則缺乏長期規劃,現行機制下,一把手容易寅吃卯糧,注重短期利益 ;二來人才匱乏。雖然中遠在央企中已經算較為國際化,但行政作風嚴重, “即便招聘大批教育背景良好的專業人才,也會在領導為上、裙帶關係的體制下逐漸變異,喪失對市場的客觀把握能力和進取心。 ”短期而言,國資委對央企投資海外金融衍生品有嚴格的限制,近年來運費、油價、匯率的波動較大,若沒有金融交易工具的保護,等於是坐等虧損。 扭虧何術 面對中國遠洋可能退市的窘狀,2月3日,北京問天律師事務所律師張遠忠以“中國遠洋小股東”的身份召集小股東授權,準備發起提案,要求罷免63歲的中國遠洋集團和中國遠洋的董事長魏家福。 張遠忠稱,在2008年下半年航運市場價格高得離譜的背景下,中國遠洋的管理者對形勢判斷出現錯誤,在自營船隊、租入船隊以及 FFA 三塊業務上均大舉做多,導致其現在一蹶不振。張遠 忠對財新記者表示,三塊業務的投資冒進,至少說明公司的投資決策機制“一言堂” ,缺少有效制約, “魏家福是法人代表,作為第一責任人難辭其咎” 。 對此,中國遠洋方面僅表示,充分尊重股東表達自己意願的權利,但目前的關鍵是提振投資者的信心。 “魏家福一定不會讓中國遠洋在自己的任期內退市。 ”一位航運國企高管對財新記者表示。 中國遠洋正在用各種辦法降低自己的財務成本,比如,三個月內連發三次美元債券,最近一次為2013年首期十年期美元債券,價格為 T+225(即同期美國國債利率加225個基點) ,遠低於國內融資成本。一位接近交易的人士透露,融資規模5億 -10億美元,因有中國銀行提供擔保,穆迪仍給了 A1評級。2013 年1月31日,中國遠洋子公司中遠太平洋剛剛完成3億美元債券的發行,中遠太平洋投關部主任陳彬對財新記者解釋,此舉“是因一筆長期貸款到期” 。 2012年12月4日,中國遠洋在中銀國際的幫助下,完成了10億美元的債券發行。 接近交易的人士向財新記者表示,由於連年虧損,中國遠洋依靠 A 股市場增發融資已無可能,且發行債券規模已達淨資產的40%,在國內發行債券已無空間。2011年末,其資產負債率由年初的58.8%提高9.3個百分點至68.1%。 財新記者獲得的一份國有銀行對於中國遠洋集團的內部報告顯示,受航運市場景氣度影響,若航運市場持續低迷,虧損繼續擴大,中國遠洋集團償債能力將受到重大影響,建議銀行授信總量較上年有所壓縮,重點支持優質項目貸款、貿易融資、保函等業務。 2013年在行業景氣度不會發生巨變的情況下,中國遠洋將如何扭虧? 最樂觀的看法認為,如果2013年中國遠洋自有船的虧損控制在20億元以內,整體就有望盈利。中金公司航運業分析師聶迪中認為,中國遠洋集運2013 年有望微利;物流及碼頭等非航業務可貢獻近20億元的利潤 ;散貨船隊的租入船,已在2012年按 BDI1000點進行了虧損合同預計負債撥備,2013年租入船在會計上有可能不虧損。 對這一看法,業界存在嚴重分歧。 申銀萬國航運業分析師張西林預測,中國遠洋2013年仍將虧損65.5億元。 他認為,在預計2013年 BDI 波動均值區間為1000-1500的前提下,預計負債成本以20%-30%的速度下降,此項僅能為公司減少虧損約20億元。 魏家福多次在公開場合呼籲國家對航運企業展開救助。一位航運業分析師認為,獲批的可能性並不大。 變賣資產獲得一次性收益,是常見的扭虧方式。2012年中報顯示,中國遠洋持有中集集團、交通銀行、鹽湖股份等11家上市公司股權資產50.63億元,同時持有江蘇銀行、廣發銀行、中國遠洋財務公司三家非上市金融企業股權7.85億元,合計約為58.48億元,其中絕大部分為中集集團的股權。目前,中國遠洋決定轉讓這筆中集集團股權。 中國遠洋集團和中國遠洋還有近900億元現金在手。中國遠洋集團下屬中遠(香港)集團目前有超過30億美元的現金資產,中國遠洋在中國銀行有超過600億元的存款。但魏家福曾表示,中遠的日常運營資金就需要600億元。 公開資料顯示,中遠集團目前持有13.41億股招商銀行(600036.SH,03968.HK)股票,占6.22%;持有招商證券(600999.SH)5.06億股,占10.22%;中遠 ( 香港 ) 集團通過全資子公司 Bauhinia 97 Limited 持有創興銀行(01111.HK)8700萬股,占20%。截至2月19日,上述可變現資產合計市值已超過250億元(近40億美元)。 分析師表示,將幹散貨等虧損資產 賣給中遠集團,也能成為扭虧方式。但2007年中遠集團曾承諾資產整體上市,如果將幹散貨業務從上市公司挪出,這本身違反了上市承諾。于中遠集團而言,不過是左右兜的遊戲,算不上真的扭虧。 “只要不出事,上市公司退不退市,國資委沒那麼在乎。 ”一位央企負責人告訴財新記者。今年, ST長油 (600087. SH)可能將成為第一家因連續虧損而暫停上市的航運類央企。 本刊記者楊璐、 于寧對此文亦有貢獻 |

轉自知乎--吐槽價值投資者們的神啦,細數股神巴菲特巨虧的瞬間 南天云

http://xueqiu.com/1981991749/24412243巴菲特在成為股神之後犯過哪些重大錯誤? 李淼,Portfolio Manager in Hedge Fund

哈哈哈哈!我終於要吐槽你們這些價值投資者們的神啦!快來拍磚我吧!我要蓋房!!

(其實我認為中國人喜歡「封神」,這是一種捧殺。任何投資者都不可能不犯錯誤,大師也不例外。甚至有些投資大師所犯的錯誤,放在你我身上都足夠窮三代的了。但是大師們直到今天也沒選擇跳帝國大廈或者世貿中心,一半原因是因為世貿中心已經塌了,另一半原因則是他們少數沒有犯錯的交易,給了他們活下去的勇氣和機會。)

==============================

先說巴菲特老先生是什麼時候開始被稱為「股神」的?

巴菲特開始被街頭巷尾的投資界外行們談論,是從1986年首次進入福布斯富豪榜前10名開始的。從那時起,巴菲特的資產以穩健且迅速的增長速度,長期在前十中佔有一席。在過去的40年裡,他投資組合的CAGR已經達到了20%。

如果說「股神」的名分,是來自於他資產進入富豪排行前十的話,那麼他「股神」的實績,則是這20%的CAGR。

那麼,在這40年中平均每年以20%水平遞增的投資組合裡,巴菲特究竟犯過那些錯誤?

------------------------------------------------------------

Investopedia上有一篇寫的很詳細的《Buffett's Biggest Mistakes》(

http://www.investopedia.com/financial-edge/0210/buffetts-biggest-mistakes.aspx#axzz294QPRRVJ ),成文於2010年。我們先來看看這篇文章提到的各種代表性的例子:

1. 對市場反應的錯誤預期:ConocoPhillips (NYSE: COP) 康菲石油

巴菲特從2006年開始購入康菲石油,當時是原油價格攀上70美元平台的一個歷史性時刻。而巴菲特也同樣認為,世界經濟的迅速加溫,是可以拉動原油價格繼續攀高的,於是他對於康菲石油的增持直到2008年年初仍在繼續。

原油價格:2008年9月底達到了此前的峰值。而目前的最高峰值出現在2011年4月份。

查看原圖

查看原圖而巴菲特對康菲的持有價,最初僅為65美元左右,到2008年年初的增持成本一度達到了90美元上方。

查看原圖

查看原圖根據最終的統計結果,巴菲特對於COP的持有成本是72.68。他對COP增持的原因很簡單:

1. 原油價格是COP的「價值所在」,原油不跌,石油公司的股價永遠不貴;

2. 07年次貸危機已經爆發,而隨即出現的經濟減速必將促使政府出台寬鬆政策,進一步推高油價。

但是事與願違。股票市場的波動幅度要遠遠大於現貨市場,在原油創出新高之前,市場已經對石油公司顯露出了撤退意願 ------ 完全正常,因為金融危機的影響遠超絕大多數投資者的預期,它帶來的不僅僅是經濟增速放緩,而是一些行業的崩盤。而這些早期崩盤的徵兆,使市場由一個非理性快速轉向另一個非理性:巨額拋壓使得康菲石油公司的股價,在原油如期創出新高後,迅速跌到了50美元以下,遠遠超過了原油價格的跌幅。

巴菲特對此的評語是:「對投資來說,悲觀是你的朋友,興奮則是你的敵人。」

但我認為,如果巴菲特早期對於COP的投資來自於對原油價格的過度樂觀的話,那麼他在07年之後的增持和持有則完全來自於他對於惡化局勢的過於中性化判斷,完全忽視了非理性市場下投資者的高度敏感。

2. 被陌生行業的高增長所吸引:US AIRWAYS (NYSE: LCC)

US AIRWAYS 全美航,我們耳熟能詳的著名公司。這家公司曾是美國東北地區最大,全世界排名第6的大型航空公司。然而在70年代中後期,因為業務的迅速擴張並且缺乏有效的管理整合,這家公司得到了諸如USeless Air之類的外號。

進入80年代,這家公司開始進行品牌重新定位,首先調整的就是飛機供貨商。在他們與麥道商討DC-9的升級計劃未果後,這家公司一手催生了波音737的誕生,並且成為了737-300的首批用戶。

737的誕生對於航空運營業的刺激是不可忽視的,它強大的續航能力以及多達150的座位數使得航空公司的運營效益進一步得到了提升。737系列的出現直接刺激了麥道公司進行了MD-11的開發,以及加大與軍方的合作。然而隨著冷戰的結束,官方項目被大批關閉,加上MD-11項目不盡如人意的表現,麥道公司就此走上了不歸路,直至1997年被波音併購。

話歸正題,737系列是波音公司在1980年代投放的"Killer App",它不光改變了商用機行業,也促使航空公司紛紛加入了訂購737系列的行列。而我們故事的中,US Air作為第一個737的商用企業,自然佔有了先機。

80年代初期,石油危機的影響漸漸衰退,航空公司的利潤率開始回升。而US Air在此時已經有了一定的現金儲備,於是在80年代中後期,它開始了積極的併購擴張。它先後併購了位於聖地亞哥和北卡的兩家地區航空公司,業務向中西部擴展。隨著併購業務的增長,這家公司也開始尋求融資渠道。而巴菲特也就是在此時,開始關注這家US Air。

1989年,US Air給巴菲特提供的機會是優先股權:3.58億美元的投資機會。對於一個在蒸蒸日上的行業裡,過去10年時間業績迅速增長,利潤率不斷上升,明顯處於行業龍頭的公司來說,這簡直是一個你無法說「不」的絕好機會。況且對於一個億萬富翁來說,買一兩家航空公司簡直是順理成章。

可是,在這筆交易剛剛開始的時期,巴菲特就對這筆投資頗有微詞。其中最大的原因是,這家公司將幾乎全部利潤都用在併購和購買新飛機上,而對於股東的分紅則是小氣到幾乎沒有。對於重資產的行業來說,這顯然很正常:業務的擴展要麼通過併購其他公司資產,要麼通過購置新資產來開展,這與眼下的鋼鐵行業、水泥行業、傳媒行業都沒有明顯區別 ---- 前兩者是有形資產購置模式,後者是無形資產併購模式。

然而,沒有分紅的公司就是爛公司,這在當時的美國市場是不變的真理,巴菲特更是堅守這一原則。於是對於沒有分紅這件事,他當時的評語是「航空公司根本就TMD不掙錢」。進入90年代,在海灣戰爭爆發之後,油價再一次急速上升,迅速回到了80年代中期水平。而此前迅速擴張的航空公司們,顯然是被套上了一層枷鎖,股價開始明顯的滑坡。於是交易的結果就是我們所熟知的,1995年,巴菲特的這筆投資虧掉了75%。

對於航空業,當時的巴菲特留下了一句著名的咒罵:「如果那時有個資本主義者在場的話,他真應該宰了威爾伯·萊特。這會是人類的一小步,卻是資本主義的一大步。」

(「If there had been a capitalist down there, the guy would have shot down Wilbur,」 Buffett said. 「One small step for mankind, and one huge step for capitalism.」)

儘管巴菲特在1998年又買了一傢俬人飛行公司NetJets,但是似乎這次他是作為一名乘客,而不是投資者來看待這筆開銷的。

3. 過高估計了競爭優勢的可持續性:Dexter Shoes

Dexter Shoes是一家什麼樣的公司?你已經找不到太多的描述了,因為巴菲特親手剁了這家公司。

這家公司是由猶太人Harold Alfond創立,最初是幾家鞋商的代工廠,但進入60年代後,世界進入了一個繽紛而又混亂的年代,老猶太人也開始琢磨著創造自己的品牌,於是Dexter品牌就此創立。

不去看看wikipedia的話,我也不會知道,原來Harold Alfond竟然是「工廠折扣店」,「工廠原單」等等模式的發明人:他在將產品線鋪入全國各大城市後,獲得了一定的市場聲譽,於是在80年代便開始開辦Factory Outlets。通過開辦工廠店,不僅可以將工廠中的B級品拿出來出售,還可以及時清掉庫存,並且佔領低端市場。看似一舉三得的主意確實給Dexter帶來了近10年的迅速增長。90年代時,他的工廠折扣店已經遍佈全國80銷售網點。而此時,巴菲特這倒霉的老頭兒又一次適時地出現了。

1993年,巴菲特用換股的形式,用價值4.33億美元的伯克希爾A類股買下了Dexter Shoes。用巴菲特自己的話說,這家公司有「持久的競爭優勢 (durable competitive advantage)」。這一競爭優勢似乎很符合巴菲特的偏好:可口可樂,DQ冰淇淋,Cort Furniture Rental等等,日常生活中必不可少,而且在人類滅絕之前絕對不會衰退的行業。

然而好景不長,Dexter的成本優勢很快被競爭者所超越,價低質優的產品在短短幾年之內大舉佔領美國的零售市場。(我會隨便說這是來自某個東方大國的廉價輕工業產品傾銷的影響麼?)

看好那個 東方大國的羅傑斯肯定在一邊吃吃地偷笑,但是巴菲特顯然笑不出來:當年4.33億美元血本無歸,直接造成了35億美元的虧損。而如果這些股票還留在伯克希爾賬上的話,這些股票的價值在2008年已經達到了2200億。

對於這些日常消費品和耐用消費品來說,如果產品性能之間沒有明顯差異的話,其所謂的「品牌價值」是可以輕易地被低成本所擊敗的。無論是拖鞋、衣帽,還是電視、手機,或是汽車、糖炒栗子,我們能夠看到這些企業在品牌塑造上做下的功夫,幾乎都集中於功能性、特殊性,甚至是「彰顯使用者的氣度不凡」,目的就在於防止消費者發現其背後的實際使用價值。

------------------------來來來,我們繼續----------------------

上面說的是巴菲特投資史上實實在在的巨虧,而且都是對於行業或產品本身的錯誤預判導致的。但對於一個從事了60多年投資業(1951年開始)的老投資家來說,巴菲特明白每個投資人的致命弱點都在於:對不理解的行業過於樂觀。對於投資機會,樂觀和悲觀代表了激進和保守的兩種風格。很多人說巴菲特的巨大失誤在於錯失了IT業的騰飛,然而我認為這根本不算錯誤,而是由他的投資風格所決定的必然取捨。

如果說保持悲觀會讓你喪失好的投資標的的話,那麼樂觀可是會把你幾年來的利潤灰飛煙滅掉。而如果你是個充滿人情味的人,同情心、好感、認同感等等一切感情因素,都有可能成為你頭上飛來的炸彈。

巴菲特的一大嗜好是購買「日常用品」:可口可樂,冰淇淋,家具,超市...而按照這種邏輯,為什麼不買更日常更必需的水電氣呢?

對啊,為什麼不呢?巴菲特恐怕也自言自語過。在2006年買入康菲石油之後,他順藤摸瓜找到了Texas Utility (TXU) 。很多評論文章說「因為天然氣價格下降而使這家天然氣開發公司的盈利受損」,但這顯然是胡說八道。所以下面我們來好好講講這個充滿了「樂觀和感情」故事。

TXU最初是一家以供電和採掘天然氣為主業的地區壟斷性企業,在1996年與其母公司「孤星天然氣」合併後,壟斷了德克薩斯全州的供電供氣。然而,在2002年,德州宣佈放開供電行業管制,並市場化電價後,各大發電集團紛紛進入德州。競爭初期,TXU認為迅速佔領供電市場的策略才是正確的,因此他們出售了旗下的天然氣田以及海外資產,而將業務重點轉向輸配電系統的鋪設。

但前壟斷企業的競爭優勢迅速被打破,TXU的市場日益萎縮,儘管在2004年度扭虧為盈,但馬上又進入了低迷的衰退階段。2007年,由KKR,TPG和高盛PE牽頭,對TXU進行了一次歷史上最大規模的LBO,交易總價450億美元。這筆交易最終在2007年10月達成,原來的TXU被改組成為Energy Future Holdings (EFH)。TXU的發電和輸電業務都被分拆給EFH其他的兩個控股公司,自己僅剩售電業務。而當新公司在償付這筆LBO的過橋貸款時,遇到了資金缺口。不得已,新公司以TXU的名義發行了39億美元的垃圾債。

我們把自己放在2007年年底時的巴菲特的角色上來想一想 ( to put yourself in Buffett's shoes):KKR!TPG!高盛!

史上最大LBO!

幾乎所有美國大投行都參與其中!

(真正參加LBO的有:花旗,瑞信,JP摩根,高盛,以及黎曼兄弟)

次貸危機前期的一劑強心針!

而且次貸危機金融危機神馬的都跟發電沒關係!

資產完全保障,產品不可替代,股東令人欽佩,市場佔有不低,行業必不可少!

TXU是伯克希爾的老朋友!(見本段最後部分的補充)

這種資產還會發垃圾債?

簡直是垃圾中的黃金!爛泥之中的鑽石!黨員中的焦裕祿!!

(交易細節參考:

http://money.cnn.com/2007/12/02/news/companies/buffett.fortune/index.htm )

所以巴菲特毫不猶豫,一口氣把39億垃圾債吃掉了一半,拋進了21億現金。其中有11億是用於購買傳統債券,收益率10.25%;另外10億用於購買PIK債(實物付息債,出售者可以用債券來支付利息),收益率11.8%。

10.25%,11.8%,對於一家公用事業公司的債券來說,這簡直是如同做夢一般的好機會。

然而事情發生了轉機:由於天然氣-電力的市場聯動機制,德州的電價會隨其能源價格的波動而同步波動。而根據美國能源信息管理中心(

http://EIA.gov)的數據:

查看原圖

查看原圖天然氣價格在進入08年之後幾近腰斬,而隨之帶來的就是電力零售價格的整體下調。TXU的收入僅能勉強支付債息,而無法有效籌集資金來還付本金。在其債券臨近償付期之前,2010年TXU不得不向債權人提出用股權置換債務,但這一提議被巴菲特拒絕了。原因很簡單,公司的業務基本面已經發生了明顯的變化:

在2008年之後,天然氣採掘技術出現了一次技術突破:水力壓裂技術在美國得到了廣泛的應用,使得天然氣的採掘成本從2008開始迅速下降,目前的成本僅相當於2008年的15-17%。而天然氣的技術突破會導致價格的長期下滑:這與經濟危機造成的短期價格波動有本質上的不同。

於是TXU不得不要求債權人進行債務和解:要麼你讓我賴掉一部分債務,要麼到期我宣佈破產你血本無歸。而且由於這筆垃圾債是由TXU的名義發行的,EFH和其他兩家控股公司將不受影響(KKR這幫老狐狸,可能早就想好要這麼辦了)。

這使得巴菲特不得在2011年主動「和解」掉3.9億債權,並且在2012年面臨10億美元的債權減值,使這筆21億美元的投資在2012年2月時,僅剩下8.8億的市值。加上2008年至2012年巴菲特收到的全部1億美元利息,這筆投資的損失高達47%。

這個故事的發生,有其偶然性(技術革新導致價格暴跌),但也有其必然性:

2002年德州開放市場的時候,TXU面臨外來競爭,一度面臨幾乎破產(這也是前面我們說過的,變賣資產調整戰略時期),而巴菲特在那時毅然決然地抄底TXU,投入10億美元,以大約50美元每股買入5.6%的流通股,成為了公司的第三大股東。(

http://www.energyfutureholdings.com/financial/corp_gov_docs/2004/2004_Proxy_Statement.pdf)

到了2004年,TXU扭虧為盈,股價飆升至67美元,巴菲特獲利30%。而這次成功的投資,無疑讓巴菲特堅定了「投資必需品」的信念,並且對TXU有了相當良好的印象。

轉眼到了2008年,TXU有難,拿不到過橋貸款那整個LBO就全白忙了。再加上一大票投行的殷切目光,奧馬哈的先知,怎麼會對這些老朋友的困境不施以援手呢?

主業現巨虧欲進軍環保 湘鄂情再演「資本秀」?

http://www.yicai.com/news/2013/08/2904390.html昨日,湘鄂情(002306.SZ)公告稱,公共傳媒出現關於公司的信息,可能對公司股票交易價格產生較大影響,根據本所有關規定,經公司申請,公司股票7月31日開市起臨時停牌,待公司通過指定媒體披露澄清公告後復牌。

在此之前,公司計劃收購江蘇中昱環保科技有限公司(簡稱「中昱環保」)51%股權,擬通過控股中昱環保從而涉足環保行業。受此消息影響,湘鄂情連續兩個交易日「一」字漲停。

「具體的內容我們公告已經說了,你可以去看一下。因為那個(中昱環保)還沒有做盡調,所以現在也不方便說什麼;對於市場的質疑,目前我們正在做準備,爭取儘早發佈澄清公告。」湘鄂情證券事務代表安鑫昨日對《第一財經日報》表示。

湘鄂情上市不到4年,由當初身背「民營餐飲第一股」耀眼光環,到如今出現巨虧,湘鄂情目前的轉型之路仍是一團迷霧。不過,湘鄂情及其實際控制人孟凱近年來的一系列資本運作仍值得玩味。

主業遭遇滑鐵盧

湘鄂情於2009年11月上市,上市之時,湘鄂情頭頂「民營餐飲第一股」的光環,公司自上市之後業績較快增長。

不過,湘鄂情在2012年告別了高速增長。公司2012年年報顯示,營業收入13.79億元,同比增長11.66%,但營業利潤卻首次出現了下滑,為1.28億元,同比下降4.79%。其中,去年第四季度,湘鄂情淨利潤僅為1005萬元,同比大幅下滑41.6%。

今年以來,在經濟形勢低迷和「三公消費」受打擊等因素影響下,湘鄂情業績受到嚴重衝擊,今年一季度,公司虧損近7000萬元,是湘鄂情經營歷史上的最大一季虧損。

該公司7月12日晚間發佈半年業績預告修正公告稱,預計今年上半年業績為虧損16000萬至虧損24000萬元;而去年同期業績為盈利7648.07萬元。

與此同時,湘鄂情自身卻慘遭評級機構下調信用等級。根據鵬元資信評估有限公司(下稱「鵬元資信」)發佈的信用評級報告,將本期債券信用等級由AA級下調至AA-級,評級展望調整為負面。鵬元資信稱,目前湘鄂情大部分門店呈虧損狀態,未來公司酒樓業務盈利情況存在較大不確定性。

湘鄂情指出,今年以來,在經營實踐中公司一部分門店調整經營政策,但仍有部分門店難以恢復業績,虧損較為嚴重,因此公司陸續停止了部分門店經營以減少虧損。

湘鄂情7月15日發佈公告披露,經董事會會議審議通過,公司決定停止北京西南四環店等共計8家門店,且公司董事會授權管理層在審議批准上述議案之日起未來兩個月內完成對上述門店的後期處理工作,以儘量減少公司損失。

定增、減持、舉牌

去年12月14日,湘鄂情公佈非公開發行方案,擬以7.52元/股的價格,非公開發行6000萬股,募集資金4.51億元,全部用於補充流動資金,本次非公開發行全部由金盤龍文化發展中心以現金方式認購。

值得注意的是,此次定增的受讓方金盤龍文化與湘鄂情頗有淵源。二者共同持有金盤龍餐飲的股份,佔比分別為70%和30%。除此之外,金盤龍文化的股東王政和孟慶償均為湘鄂情的發起人股東,湘鄂情上市時王政和孟慶償還分別佔股0.28%、4.41%,其中孟慶償2010年還曾出現在湘鄂情前十大股東的名單裡。

從價格來看,湘鄂情此次非公開發行底價為7.52元/股,由於湘鄂情去年年底實施了每10股派0.8元轉增10股分紅方案,公司最新收盤價為3.10元,股價與定增價格相比倒掛近20%。

有券商分析人士指出,湘鄂情近幾年用於收購資產和投資的金額都比較大,因此急需補充資金應對公司未來的發展,此次非公開發行募集資金將有效補充公司門店加速擴張及多業態同步增長的需求。

不過,7月1日晚間,湘鄂情宣告公司定向增發失敗。定增的流產或將加劇湘鄂情的資金緊張局面。公司2012年年報顯示,公司經營活動現金流量淨額為1.59億元,但當期公司投資活動現金流量淨額為淨支出4.26億元,當期現金及現金等價物淨增加額僅為-612.65萬元,表明公司現金流狀況仍較為緊張。

在主營急轉直下的情況下,湘鄂情的實際控制人孟凱卻忙於減持其所持的公司股份。今年以來,湘鄂情控股股東孟凱和一致行動人克州湘鄂情投資控股有限公司先後3次發佈公告減持公司股份,減持數量合計達4000萬股,套現數億元。

對於孟凱減持的真正動機,市場認為是為了舉牌三特索道。從今年2月開始到4月,孟凱通過克州湘鄂情累計買入佔三特索道總股本10.04%的股份。

值得注意的是,與其他舉牌方大多實施低調收購不同,孟凱高調舉牌三特索道,並宣稱要獲得第一大股東地位。不過,舉牌至今並無下文,且從目前三特索道的股價來看,孟凱已經被套。

「現在看來,從定增到減持,再到舉牌,這一切似乎是精心策劃的資本遊戲。去年11月12日,孟凱和其控制的深圳湘鄂情(現克州湘鄂情)所持股份解禁,12月14日出定增方案擬補充資金,有拉高股價為減持鋪路的嫌疑;而高調舉牌也更像是一場拉高股價、高價減持的資本秀。」一位熟悉湘鄂情的市場人士表示。

股權質押風險

實際上,近期資本運作不斷的湘鄂情,其實際控制人孟凱自2011年開始就把目光轉移到資本市場。

2011年3月份,湘鄂情以6.53 元/股的價格收購新華信託持有的*ST 中農3042萬股股份,收購總金額總計1.99億元,佔該公司總股本的10%。隨後,*ST 中農恢復上市。

今年6月5日,湘鄂情以9.04元價格在大宗交易平台減持395萬股,6月6日至7月17日再度減持中農資源股份1433.99萬股,在不到一個半月的時間裡,湘鄂情累計減持中農資源1828.99萬股,套現1.36億元。

不僅如此,孟凱還熱衷於股權質押融資。從已知的資料來看,公司控股股東、實際控制人孟凱的個人資產主要為其所持有的湘鄂情股份。資料顯示,孟凱個人持有湘鄂情公司股份11078萬股,佔公司總股本的27.70%,通過克州湘鄂情投資控股有限公司(孟凱持股90%)持有公司股份3902萬股,佔公司總股本的9.76%,合計持有公司總股本的37.46%。

但是,孟凱已將其所持有的大部分湘鄂情股權進行了質押。截至今年1月18日,孟凱已經共質押其直接持有公司股份9078萬股,佔公司股本總額的22.70%。孟凱通過克州湘鄂情間接持有的3902萬股中,有3900萬股處於質押狀態。

值得注意的是,孟凱每次質押的對象除了銀行,還有信託公司。將股票質押給信託公司,對於融資人來說,好處是質押率更高、受到的監管更少等。但將股票質押給信託公司的代價是融資成本高,當被質押的股票市值跌破平倉線時,有被強行平倉的風險。

事實上,孟凱所質押的股權確實存在跌破質押警戒線的風險。自6月4日以來,湘鄂情股價持續下跌,至6月25日達最低點2.9元,區間跌幅近35%。有信託業的人士告訴記者,如果湘鄂情股價持續下跌,則面臨著被強制平倉的風險,為避免被強制平倉,需要增加現金或者質押股份數量。

此外,今年5月孟凱將800萬股股份進行約定購回式證券交易,期限為1年,有消息稱,其預警履約保障線為3元/股,最低履約保障線在2.6元/股。6月25日湘鄂情曾跌至2.90元的低點,實已擊穿預警履約保障線,距離最低履約保障線也只有10%左右的空間。

轉型迷霧

資料顯示,湘鄂情於2011年底開始醞釀業態轉型,打算由傳統單一的酒樓業務轉變為團膳、快餐、酒樓與食品加工共同發展的經營佈局,逐步收購龍德華團膳、味之都快餐;但自2011年開始,湘鄂情的營業收入增長率呈逐季度遞減趨勢。

但公司的資產負債率顯露出逐年攀升的勢頭。據統計,湘鄂情在2010年、2011年、2012年的資產負債率分別為16.16%、28.92%、42.95%。公司於去年12月12日發佈公告,擬以7.52元/股向金盤龍文化定向發行6000萬股,募集4.6億元用於補充流動資金。但定向增發流產使得公司資金掣肘凸顯。

不僅如此,湘鄂情的現金流也在發生巨變,今年一季度公司經營活動產生的現金流量為-2501萬元,而2010~2012年一季度末則分別為5364萬元、7583萬元、3284萬元。

除沿主業轉型外,湘鄂情(002306.SZ)7月26日晚間公告稱,公司計劃收購江蘇中昱環保科技有限公司(簡稱「中昱環保」)51%股權,擬通過控股中昱環保從而涉足環保行業。

資料顯示,中昱環保是一家綜合性環保公司,註冊資本2.04億元。該公司去年實現主營業務收入3754萬元,淨利潤88萬元;今年1~6月實現主營業務收入8012萬元,淨利潤1.62萬元。

不過,由於中昱環保2012年全年數據和今年上半年財務數據對比相差巨大,該公司被指業績離奇暴增,與經濟大環境不符。

此外,據湘鄂情公告,股權出讓人及其一致行動人承諾,本次股權轉讓完成後,中昱環保2014~2016年淨利潤分別不低於1.5億、2億元、2.6億元;實際業績不足的差額部分將予以補足,並承擔連帶責任。

若能完成承諾,以湘鄂情現有業績比較,將相當於再造一家湘鄂情。但湘鄂情並未就此項收購打保票,公告稱,儘管環保系國家戰略性新興產業,但公司此前並未涉足該領域,缺乏相關運營經驗;且湘鄂情在與蔣鑫簽訂協議之前並未對中昱環保進行盡職調查,收購事項客觀上存在不確定性。

「從餐飲到環保,這個轉型好像轉得太大了,不知道最終結果會如何;但是,公司股價走勢或是大股東願意看到的。從這個方面講,湘鄂情是真要轉型環保,還是要藉機達到資本運作的目的,目前還不得而知。」有市場分析人士稱。

受公司收購公告刺激,湘鄂情7月29日、30日連續「一」字漲停,最新收盤價為3.94元,從之前質押的時點推斷,或許已經成功逃離了警戒線,進而公司大股東孟凱的質押平倉風險得以緩解。

高盛烏龍門與騎士資本交易巨虧何其相似

http://wallstreetcn.com/node/53838 高盛的錯誤的期權交易造成了近1億美元損失,而這起華爾街「烏龍指」事件讓人想起1年前另一宗重大交易錯誤時間:做市商騎士資本算法程序的導致了4.5億美元損失。

高盛的「烏龍指」源於用來追蹤客戶購買期權投資需求的交易系統發生了故障;騎士資本的巨虧源於其交易程序故障錯誤的「買高賣低」。這兩期交易事件凸顯了華爾街依賴的高速交易軟件的「天網戰爭」能夠在瞬間令市場陷入混亂。

在週二高盛的案例中:

原本用來追蹤客戶購買期權投資需求的交易系統發生了故障,向紐交所、納斯達克和CBOE發出了交易指令。

價指令指向包括摩根大通和Kellogg在內的股票和ETF相關的期權,影響的合約手數約為400,000 手,其中部分交易指令的價格以默認價格發出,這與當時的市場價格相差甚遠。

而騎士資本的程序錯誤最終最終導致這家曾經的華爾街最大做市商破產。不過高盛則表示錯誤「並沒有對該行的財務狀況造成實質性損失」。

高盛擁有華爾街最複雜高端的交易技術聞名,而隨著在製造最快最強軟件的軍備競賽愈發激烈,錯誤也隨之發生。

Lev Lesokhin是一家名為華爾街提供風險可視化技術的公司,他認為華爾街的銀行並沒有對他們的交易軟件真正能力有足夠的認識,

他說:

「大多數IT程序都有死代碼,它們只是掛在代碼庫中,一般不會被活模塊調用。但是如果你沒有做結構性的監督,你是不會知道是否會有新的活模塊去調用這些死代碼」。

在騎士資本的案例中,活代碼調用了這些死代碼,並導致錯誤交易發生。

高盛真的巨虧十多億美元麼?

http://wallstreetcn.com/node/64773 華爾街見聞曾經報導,zerohedge基於華爾街日報、路透等媒體信息,推測高盛通過結構化期權交易做多日元巨虧超過10億美元。面對市場質疑,高盛週四闢謠稱,三季度中「我們的貨幣業務並沒有遭到損失」。

對此,FT專欄作者Tracy Alloway 提出新的證據,認為事情既不像人們最初猜測那樣「巨虧10億美元」,又不是高盛描述的那樣「沒有遭到損失」。以下是Alloway的分析:

高盛真的在貨幣交易中損失了13億美元嗎?

這個問題看起來可能很簡單,但在金融領域,事情往往沒這麼容易。

對高盛的質疑緣起於兩則新聞:

根據華爾街日報,「之前未披露的交易損失與美元和日元的複雜期權交易有關。」路透的報導則稱,SEC和美聯儲的數據顯示存在13億美元的損失,並指出高盛「在新興市場的倉位」因為錯誤預估了美聯儲9月的會議決議而「全軍覆沒」。

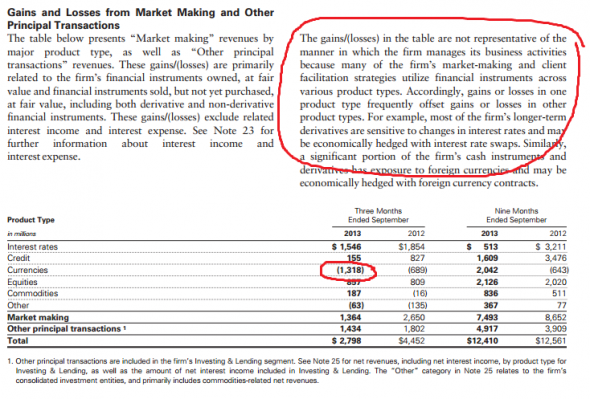

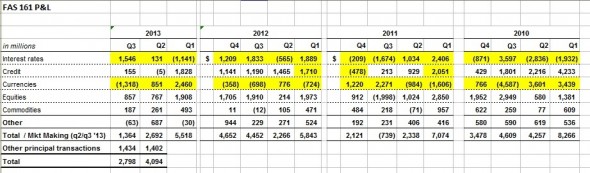

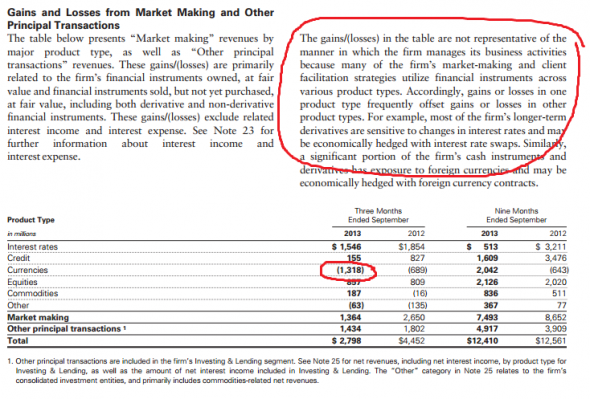

這兩種說法都有些奇怪,因為高盛兩週前向SEC提交的10-Q文件是這樣顯示的(見下圖):

高盛在貨幣交易損失13億的同時,還在上面附了一大段聲明。

這段聲明在週四闢謠時幾乎原封不動的又出現在闢謠的簡報中。下面這段話就來自週四的簡報:

「高盛三季度貨幣交易沒有遭受損失。正如我們三季度的10-Q文件顯示,第14頁的收入損失表格並不能展示高盛是如何進行交易操作的,因為公司在交易中會採用多種產品類型和各種金融工具。具體而言,一個產品品種的收益和損失通常會和另一個產品品種相抵消。比如,公司的一個重要現金工具和衍生品敞口可能會通過一個外匯合約來進行對沖。」

讀到這裡,人們可能會對SEC文件「不能展示高盛是如何進行交易操作的」這種說法不以為然。這就有點像某銀行CEO說,如果不計入在次貸CDO上一次性損失5000億美元因素,公司的利潤增長了5%。

但親愛的讀者,不要著急,我們先來看一下FAS 161文件。FAS 161是由財務會計準則委員會(FASB)在2008年3月提出的新會計準則,該準則要求金融機構披露衍生品和對沖產品的額外信息。

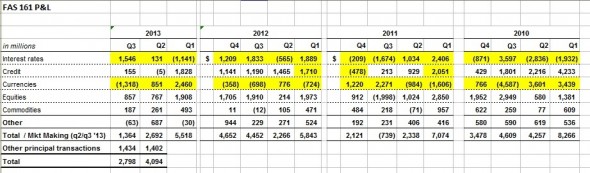

以下就是高盛近幾年來的FAS 161報告中的數據:

上圖中貨幣和利率部分已用黃色底紋標記。正如你所看到的,它們的方嚮往往是相反的。打過來自利率的利潤上升時,來自貨幣交易的利潤就會下降,反之亦然。這就是高盛提到的「此消彼長的關係」。

高盛會綜合考慮交易業務的整體利潤。如果交易員的你在利率互換的同時還做了貨幣對沖,而最後最後綜合下來虧了錢,那麼你會讓布蘭克費恩很難過。

而根據會計準則,銀行必須將利潤分產品上報。

最後的結果確實有點差強人意(CFO Harvey Schwartz也說,三季度高盛的貨幣業務表現不佳),但也絕不像媒體報導的那樣「損失13億美元」。

需要提醒的是,所謂的財報和會計準則,所有的數字結果也都是基於某些假設才能成立。

天然氣期貨價格大漲,對沖基金意外巨虧

來源: http://wallstreetcn.com/node/74567

據路透報道,因之前美國氣溫創二十年來最低,24日,天然氣期貨 觸及5.17美元/百萬英熱單位,創2011年6月來最高,天然氣期貨價格本月迄今已經飆升20%。去年的天然氣也成為大宗商品中的大贏家,但是該領域以往領漲的對沖基金首度遭遇虧損,押註錯誤的不少其他基金更是錄得雙位數虧損。

天然氣價格劇烈波動

美國天然氣價格2013年大漲逾26%,創下八年來最大漲幅,因嚴寒天氣提升需求。隨著價格上揚,以及年末的臨近,3月與4月天然氣合約之間的價差出現劇烈波動。

價格大幅波動對天然氣並不罕見,但3月/4月天然氣價差的劇烈波動讓最有經驗的交易員也措手不及。去年12月則以0.2美元的幅度大幅震蕩,因分析師預計氣溫回暖而隨後出現極寒天氣。

在12月,2014年3月/4月天然氣期貨價差從12月4日的0.04美元升至12月12日的0.19美元,因基金預計隨著極寒天氣席卷美國,天然氣庫存料將在冬季取暖季結束前耗盡。該價差五天後最低縮減至0.09美元,12月23日又暴漲至0.3美元。

今年市場繼續飆升,昨日天然氣期貨周五觸及逾5.11美元/百萬英熱單位,創2011年6月來最高。

對沖基金折戟沙場

根據行業內消息人士透露,不管是資產管理規模達10億美元的VeliteBenchmarkCapital,還是規模較小的SascoEnergyPartners,以往表現突出的眾多基金去年下跌約20%或更多。

CypressEnergy資本管理公司的研究部門經理KyleCooper說:“對於我們大多數人而言,去年毫無疑問是嚴峻的一年。損失相當普遍”。該對沖基金的資金管理規模為2,000萬美元,去年虧損17%。

Velite去年下跌25%。這是該基金自2006年建立以來首次虧損,也是天然氣基金中最為引人矚目的虧損。Velite由49歲的天然氣貿易商DavidCoolidge建立,他在前安然公司傳奇交易員JohnArnold兩年前離職後開始擔任這家最大天然氣基金的經理。Velite拒絕就此發表任何置評。

去年的輸家中,位於康涅狄格州Fairfield的Sasco公布損失20%,其資金管理規模為2.44億美元。休斯敦的SkylarCapital虧損約25%。該基金2012年底開始運營時管理著約1億美元資金。同樣位於休斯敦的Copperwood虧損約27%,資金管理規模為8億美元。

對沖基金通常不會公布其收支,所以很難確定天然氣基金的押註價格、頭寸規模以及交易虧損情況。所以的天然氣對沖基金都拒絕發表置評,所有今年一月份的的虧損情況還不確知。

天然氣期貨價格大漲,對沖基金意外巨虧

來源: http://wallstreetcn.com/node/74567

據路透報道,因之前美國氣溫創二十年來最低,24日,天然氣期貨 觸及5.17美元/百萬英熱單位,創2011年6月來最高,天然氣期貨價格本月迄今已經飆升20%。去年的天然氣也成為大宗商品中的大贏家,但是該領域以往領漲的對沖基金首度遭遇虧損,押註錯誤的不少其他基金更是錄得雙位數虧損。

天然氣價格劇烈波動

美國天然氣價格2013年大漲逾26%,創下八年來最大漲幅,因嚴寒天氣提升需求。隨著價格上揚,以及年末的臨近,3月與4月天然氣合約之間的價差出現劇烈波動。

價格大幅波動對天然氣並不罕見,但3月/4月天然氣價差的劇烈波動讓最有經驗的交易員也措手不及。去年12月則以0.2美元的幅度大幅震蕩,因分析師預計氣溫回暖而隨後出現極寒天氣。

在12月,2014年3月/4月天然氣期貨價差從12月4日的0.04美元升至12月12日的0.19美元,因基金預計隨著極寒天氣席卷美國,天然氣庫存料將在冬季取暖季結束前耗盡。該價差五天後最低縮減至0.09美元,12月23日又暴漲至0.3美元。

今年市場繼續飆升,昨日天然氣期貨周五觸及逾5.11美元/百萬英熱單位,創2011年6月來最高。

對沖基金折戟沙場

根據行業內消息人士透露,不管是資產管理規模達10億美元的VeliteBenchmarkCapital,還是規模較小的SascoEnergyPartners,以往表現突出的眾多基金去年下跌約20%或更多。

CypressEnergy資本管理公司的研究部門經理KyleCooper說:“對於我們大多數人而言,去年毫無疑問是嚴峻的一年。損失相當普遍”。該對沖基金的資金管理規模為2,000萬美元,去年虧損17%。

Velite去年下跌25%。這是該基金自2006年建立以來首次虧損,也是天然氣基金中最為引人矚目的虧損。Velite由49歲的天然氣貿易商DavidCoolidge建立,他在前安然公司傳奇交易員JohnArnold兩年前離職後開始擔任這家最大天然氣基金的經理。Velite拒絕就此發表任何置評。

去年的輸家中,位於康涅狄格州Fairfield的Sasco公布損失20%,其資金管理規模為2.44億美元。休斯敦的SkylarCapital虧損約25%。該基金2012年底開始運營時管理著約1億美元資金。同樣位於休斯敦的Copperwood虧損約27%,資金管理規模為8億美元。

對沖基金通常不會公布其收支,所以很難確定天然氣基金的押註價格、頭寸規模以及交易虧損情況。所以的天然氣對沖基金都拒絕發表置評,所有今年一月份的的虧損情況還不確知。

人和商業危機四伏:巨虧17億 老闆太奢侈丈夫提離婚

http://house.jrj.com.cn/2014/05/04074217145553.shtml人和商業女老闆戴秀麗與丈夫離婚。

曾以「防空洞」模式成名的人和商業目前正危機四伏。

在剛剛發佈2013年度財報中,人和商業虧損高達人民幣17億元,與此同時,其開發的成都、大慶等地的商業項目由於經營權轉讓而導致糾紛不斷。

由於現金流承壓,穆迪和標準普爾已經多次降低其信用評級。

巨虧17億

人和商業的高增長神話在今年戛然而止。

4月29日,人和商業發佈2013年度財報,報告期內其實現營業收入5.47億元,比去年下降20.4%,其中經營租賃收入4.55億元,轉讓經營權收入9271.8萬元;但虧損卻高達人民幣17億元,去年同期人和商業則盈利8.95億元。

「人和商業的虧損並不意外。」中國商業地產聯盟秘書長王永平對21世紀網表示,「他的模式並不具有持續性,商業地產最重要的是後期的管理,人和是把商舖都賣給了散戶,一賣賣那麼多年,並不參與管理。」

21世紀網發現,導致人和商業巨額虧損的因素主要有三,第一投資性物業減值8.32億元,2013年,人和商業將其在東莞的一個3.8萬平方米的商場改為了停車場;第二,應收賬款減值5.40億元;第三,融資費用高達4.77億元。

根據人和商業公告,這5.40億元的應收賬款減值來自於成都和鞍山兩個項目。

在2010年年報中,人和商業曾表示,「透過出售五間全資擁有的英屬維爾京群島附屬公司的全部股本間接轉讓5個項目的經營權,這5個項目分別為成都、濰坊、大連、大慶、鞍山一期項目。」

其中成都項目協議價格23.72億港元,鞍山一期項目13.05億港元。

但近4年時間,這兩個項目的買家分別仍有6.38億港元和3.45億港元欠款未付,人和商業決定對這些債務進行打折處理。

2014年3月6日,人和商業發佈公告稱,集團與買方簽訂成都契據、鞍山契據,買方已同意向集團支付1.90億港元和1.27億港元以結清成都和鞍山項目付款,該付款全部結清後,買方對購買成都項目一事應不再有任何未付或未解除的債項和義務,而成都和鞍山個人擔保也會被解除。

對於這種處理方式,人和商業表示,有關成都項目和鞍山項目的未付款已拖欠了一段時間,考慮到採取法律行動可能既昂貴而又費時,簽訂成都契據及鞍山契據將有助取回未付款,並讓集團維持與成都項目和鞍山項目買方各別的持續業務關係及有助改善集團的現金流狀況。

但事實上,人和商業此番「斬倉」似乎另有含義。

出售項目糾紛不斷

2014年初,人和商業轉讓經營權之後的成都、鞍山、大慶等地的「地一大道」項目都由於經營權轉讓而導致糾紛不斷。

4月16日,在成都市人民東路38號地一大道辦公室外,幾十名地一大道商戶靜坐討要說法。

據悉,這些商戶於2011年用9-10萬元/平米不等的價格購買位於成都市地一大道的商舖經營權。

多位成都地一大道業主對21世紀網稱,在銷售時,開發運營商承諾地一大道將「無縫連接鹽市口、騾馬市、春熙路及天府廣場的17家大型商場,連通地鐵,地一大道將被打造為成都市一流的商業中心。」但3年時間過去了,這些承諾都成了泡影。

「十七家商場沒有一家連通不說,任何商業廣告宣傳投入也沒有。」

讓這些商戶更加無法接受的是,商場運營方不僅沒有想辦法解決經營管理中的問題,而是將重點放在尾款的追繳上。

一位王姓商戶告訴21世紀網,合同中地一大道與商戶明確約定經營期限共計40年,分成兩個階段,每階段20年。人和商業承諾商戶只要支付一半房款(即前20年租金),另一半(後20年租金)由地一大道負責找銀行,授信貸款給商戶。

但實際上,這些由人防工程改造而來的商舖根本沒有產權,人和商業最後便要求商戶們拿出自己的住宅房產做抵押,但很多商戶仍因資金不足或其他問題拿不出後20年的租金,矛盾更加激化。

「我們的訴求就是退鋪。」據悉,此次要求退款的商戶共256家,涉及鋪面450多個,商舖面積約7500平米,涉及金額或達7億元。

但在這些業主看來,人和商業與成都地一大道仍有關聯,在之前的協調中,地一大道總部的一位副總專門來成都聽取商戶們的意見。

在鞍山,當地的地一大道項目從2010年招商到2013年底開業,歷時3年多,由於施工塌方、甲方違約等原因,很多業主紛紛要求退鋪。

在大慶,由於與運營方大慶頤高投資公司產生糾紛,地一大道近200名業主多次組織維權要求退鋪。

大慶地一大道商戶代表表示,當時大慶頤高投資公司稱他們是人和商業的子公司。

根據工商資料顯示,大慶頤高投資公司現已更名為大慶頤高商貿有限公司,控股股東為恆盈投資有限公司,法人代表為黃皓。

大慶頤高商貿有限公司 資料圖來源:工商局

巧合的是,大連地一大道運營公司大連新天地人和公共設施管理有限公司的法人代表也為黃皓。

根據工商資料顯示,大連新天地的股東為香港隆益有限公司,而根據此前的媒體報導香港隆益的法定代表人則為人和商業的董事局主席戴永革。不僅是這些已經出讓經營權的項目,2012年,人和商業正在運營的武漢、邯鄲、莆田、贛州、無錫等多個項目,都曾相繼爆發經營不善與承租商戶發生衝突的問題。

「2年前,我曾去過武漢那個項目,很多店舖都是關門的,那麼好的位置,做成這樣真是不應該。」王永平表示。

「人和的管理層很多都是從政府出來的,所以地下的拿地很方便,只不過是銷售後的管理很可能出問題。」 商業地產人士魏子棣對21世紀網表示。

對於以上這些問題,21世紀網聯繫到人和商業哈爾濱總部,但對方表示,「我們不接受採訪,領導也都不在,都在全國各地走。」

大連新天地工商 資料來源:工商局

「防空洞」模式走下神壇

人和商業曾經引以為豪的商業模式正在成為其最大的負擔。

20世紀90年代,哈爾濱商人戴秀麗和戴永革在國內開創了一種全新的商業模式。他們在各地修建人民防空工程,並在和平時期將其用作商業開發,通過出租商舖和轉讓商舖經營權的方式,以獲取回報,業內稱之為「防空洞」模式。

這種以「地一大道」命名的地下商場在國內各地不斷被覆制。

人和商業的一位高管曾向媒體表示,由於地下人防工程的開發屬於公益工程,無需支付土地出讓金及土地增值稅,大大降低了開發成本,再加上地下商業的運營成本相對比較低,因此利潤非常可觀。

據21世紀網統計,人和商業的毛利率長期保持在70%以上。

2008年,人和商業在香港上市融資30億港元,在資本助力下,人和商業在國內不斷「攻城略地」,包括武漢、成都、大連、虎門、贛州等十餘個城市均出現「地一大道」身影。

2010年,人和商業運營面積為73.2萬平方米,同比增幅超100%;2011年,這一數字躍升到了139萬平方米,同比增幅90%,在建和儲備建築面積超過500萬平方米。

但如今,人和商業正在為他的激進擴張付出代價。

由於沒有土地產權,人和商業就無法通過抵押土地獲得貸款,除了經營收入,人和商業的融資的主要途徑就只剩下抵押股權貸款以及發債。

人和商業的主營業務收入有兩部分:一是租金收入,另一是經營權轉讓的收入。所謂的經營權轉讓,其實就是商戶一次性付清若干年的租金。

「由於人和商業開發的地下空間並沒有土地使用權,因此商舖無法實現產權意義上的轉讓,只能轉讓商舖的經營權。」一位地產分析人士表示,「但經營權轉讓也存在弊端,人和必須不斷開發新項目,以保證持續有商舖經營權可供轉讓。」

這就形成了一個死結,一方面為保證現金流人和必須不斷的開發新項目;另一方面,由於融資上的弊端,人和商業的資金實力並不足以支撐其如此大規模的擴張。

「地下商業實際上走的是政策擦邊球,一定規模之後還是有限制,不像萬達之類的可以快速複製。」魏子棣表示。

王永平認為,人和實際上還是模式出了問題,「如果外界看好它的模式,那麼融資就不是問題,可以通過增資擴股,可以引入投資者。」

從2012年開始,人和商業多個項目停滯並大幅延期。

21世紀網對比該公司2011年年報與2013年年報的項目儲備情況發現,重慶巴南項目一期、重慶大渡口項目一期、遼寧錦州項目一期的預計完工時間已由原計劃的2012年延遲至2014年,廣東東莞虎門項目一期已由2012年調整為至2014年,廣東東莞虎門項目二期則更改為2014~2015年。

根據其最新年報,截至2013年末,人和商業的運營面積為126萬平方米,儲備建築面積為481萬平方米,這一數字甚至低於兩年前。

基於人和商業現金流承壓,受應收賬款較多等影響,穆迪和標準普爾已多次降低其信用評級。

據悉,過去三年,人和商業通過高息票據募集了近9億美元資金。

2010年5月18日,人和商業發行了3億美元、2015年到期的優先票據,年利率為11.75%,2011年9月10日和11月15日,人和商業又一共發行了6億美元、2016年到期的優先票據,年利率13%。

如今這些票據每年產生的高額利息正演變為沉重的財務負擔,2012年、2013年,人和商業的附息借款利息分別為8.85和8.80億元。

4月22日,穆迪再次下調了人和商業的債務評級,由Caa1下調至Caa3。

穆迪稱,人和商業有一筆3億美元的美元債券將於2015年5月到期,而截至2013年12月底,該公司持有現金人民幣12.8億元,外加未來12個月內租金收入帶來的運營現金流,仍不足以償付該筆債券。

奢侈的老闆

業績巨虧、現金告急,但人和商業在其他方面則出手闊綽。

據悉,人和商業用上市公司的錢,至少為管理層先後購買過兩架商務飛機。

其中一架在2011年6月以2400萬美元賣出,另一架則是在同年,通過收購一家擁有飛機的境外公司的方式獲得。

根據2011年年報,人和商業為購買這一架飛機付出的代價是人民幣3.48億元,這還不包括使用飛機所產生的費用,在購買飛機之後兩年,人和商業的營業收入則大幅下滑,2012年銳減7成至6.88億元,2013年則繼續下滑2成僅為5.47億元,並出現了17億元的巨額虧損。

與此同時,人和商業則成為戴秀麗的「提款機器」。

在人和商業上市前融資籌的35.8億元資金,人和商業的實際控制人戴秀麗只將其中14.3億元用於了上市公司,其餘則全部為個人套現,共計21.5億元。

2008年人和商業上市之後,戴秀麗的套現腳步並沒有就此停下。

2009年7月,戴秀麗以1.86港元減持10億股,套現18.6億港元,截至目前,戴秀麗持有人和商業的權益已由上市之初的68.96%的權益下降至48.8%。

而戴秀麗的胞弟戴永革則在上市公司享受著高額年薪,2010~2013年,戴永革從上市公司領取的酬金分別為6754萬元、4069萬元、4017萬元、3190萬元,這一數字大大超過了國內上市公司的高管。

據悉,2013年,國內地產公司中,年薪最高的是萬科王石的1590萬元,而A股上市公司高管的最高年薪則為方大特鋼(行情,問診)董事長的1974萬元。

另外值得關注的是,戴秀麗57歲的丈夫托尼 霍肯(TonyHawken)日前接受英國《泰晤士報》訪問時稱,自己已向戴秀麗提出離婚,想要結束兩人21年的婚姻,原因是自己厭倦了太富裕的生活,自己的生活因為妻子的財富收到影響。

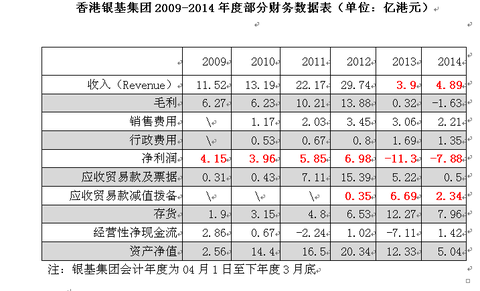

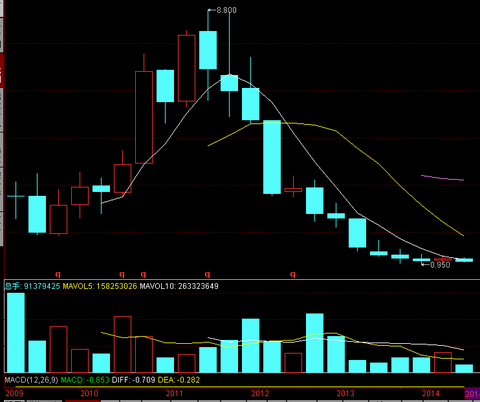

銀基(HK0886)巨虧與五糧液何干? 青城山中鳥

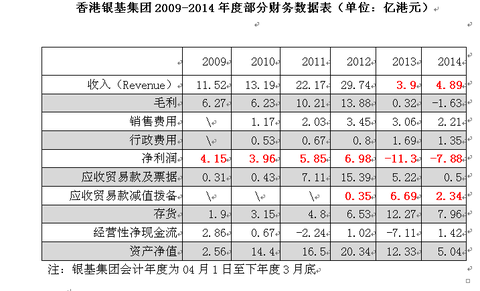

xueqiu.com/1447263435/30461997銀基集團曾經是$五糧液(SZ000858)$ 最大經銷商,很多不明究理的投資者將$銀基集團(00886)$ 作為觀察五糧液經營情況的窗口。既然大經銷商銀基集團出現巨虧,那五糧液的處境也很不妙。這個觀點很值得商榷。筆者以為,銀基虧損與高端白酒需求萎縮有關,但其巨額虧損更多是銀基自身問題,與五糧液有關,但關係不大。

19.21億元港元是個天文數字!一個酒類經銷商,要賺這麼多錢很不容易,但是,作為五糧液系列酒的總經銷商,要在兩年內虧掉19.21億其實也不容易。這種事估計也只有銀基集團(HK0886)這樣的白酒營銷天才才幹得出來!它的報表是怎麼虧的呢?

●收入驟然崩塌,收入從2012年度(

註:銀基的財報年末日為3月31日,財報2012年度時間週期為2011年4月1日至2012年3月31日)的29.74億元左右下降到2013年度(2012年4月1日-2013年3月31日)的3.91億元和2014年度(2013年4月1日至2014年3月31日)的4.89億元。

●死命花錢,巨額費用支出有增無減,兩年銷售費用、行政費用支出合計9.3億元。這個數字其實已經超過同期收入,銀基前兩年收入總共才8.8億元。

●瘋狂計提撥備,應收貨款和應收票據兩年計提撥備9.03億元。也就是說,銀基賬面上的巨額虧損一半的原因是計提壞賬導致的。

一、銀基的主營業務

銀基的主要業務為經銷五糧液酒系列、國窖1573系列43度酒、汾酒55度系列、鴨溪典藏系列、老酒系列、葡萄酒、洋酒系列及中國香煙。

據銀基2010年財報披露,銀基計劃「於二零一一財政年度內將會購入波爾多名莊酒酒品期貨,以豐富本集團的葡萄酒庫存組合。……致力投資不同年份的名酒,目的為鞏固其在中國市場之領導地位。」除酒類貿易業務外,銀基還在投資葡萄酒,甚至還干高風險的期貨賣賣。

二零一零財政年度,銀基中國國內銷售佔二零一零財政年度總收益的44.2%(二零零九財政年度:33.9%),其餘收益則來自國際市場。

二、報表數據很蹊蹺1、營業收入驟然崩塌令人費解

營業收入與其資源和費用不匹配。在中國白酒經銷商中,可能沒有那家公司所擁有的資源可以與銀基匹敵,銀基的網站上介紹:

2001年獲得全線五糧液系列國際市場之總經銷商;

2006年獲五糧液68度10年獨家經銷權;

2007年3月獲得五糧液45度5年經銷權;

2010年3月獲國窖1573 系列43 度新白酒產品10年國內獨家總經銷權

$瀘州老窖(SZ000568)$ ;

2010年3月獲永福醬酒15年全球獨家經銷權;

2011年5月獲清香型白酒55度40年青花及55度經典國藏全球獨家總經銷權;

2013年1月獲得貴州茅台酒於波蘭、匈牙利、捷克共和國、斯洛伐克及保加利亞的經銷權;

2013年8月獲貴州茅台酒經銷權。

$貴州茅台(SH600519)$銀基的上述資源堪稱奢華,讓每個中國酒類經銷商都眼紅;銀基這兩年的費用投入有增無減,銀基2013、2014年度費用開支4.75億元、4.55億元,均高於2012年度的4.25億費用。但是,與資源佔有和費用投入不匹配的是銀基的產出,銀基這2013、2014兩年的銷售收入只有可憐的3.91億和4.89億,不到2012年度29.74億元收入的六分之一。從2006年到2012年這7年週期,銀基共計實現收入108億元,平均每年的收入為15.43,最低為2006年的5.75億元,最高為2012年度的29.74億元。無論是縱向與自己的歷史相比,還是橫向與同行相比,銀基2013和2014年度的銷售數據都萎縮得很誇張。即使白酒行業整體需求大幅度萎縮,銀基表現也不至於如此不濟!銀基收入萎縮幅度超過85%,這很不可理喻。

查看原圖

查看原圖2、巨額應收賬款產生的時點很反常

銀基的巨額應收貿易款及應收票據形成時點是在2010年3月至2012年3月,這期間五糧液系列酒供不應求,是市場上的搶手貨。銀基2011年度(銀基的會計年度是上年4月初到本年3月底)營業收入22.17億元,較上年度增加8.98億元,應收貿易款項及票據從上期末的0.43億元增加到7.11億元,淨增加6.68億元,同比增加15倍以上。2012年度營業收入29.74億元,淨增加7.57億元,同比增長34%;應收貿易款及票據增加8.28億元,超過營業收入增加額,同比增加116%。

3、與五糧液的出口數據差距太遠

銀基集團是五糧液45度、68度系列酒的全球總代理,是五糧液系列酒國際市場總經銷。五糧液公司披露的出口數據顯示,從2011年到2013年,公司白酒出口數據分別為3.76億元、4.80億元、6.08億元,逐年遞增,3年增幅高達216%。在這個期間,銀基集團的營業收入卻大幅度萎縮,與同期五糧液的實際出口數據高增長相背離。合理的解釋是五糧液公司取消了銀基集團「全線五糧液系列國際市場之總經銷商」資格。

4、行業景氣高峰就已經虧損

銀基業績高增長勢頭止於2011年10至2012年3月,該期間,銀基收入13.6億元,與上年同期持平,利潤3.92億元,同比下降19.7%。2012年春節前後,正是白酒行業最景氣的時候,銀基的業績就出現拐點。接下來的半年,整個白酒行業依然處於景氣高峰,銀基在其2013年度半年報披露,從2012年4月初到2012年9月底半年時間,公司在這個階段的收入僅僅只有區區2.35億元,同比減少13.75億元,下降幅度超過85%!但該期間費用為2.5億元,同比增長20%。當整個行業都在這階段賺得盆滿缽滿的時候,銀基卻出現巨額虧損!這個很讓投資者費解。

銀基集團曾經是五糧液最大經銷商,很多不明究理的投資者將銀基集團作為觀察五糧液經營情況的窗口。既然大經銷商銀基集團出現巨虧,那五糧液的處境也很不妙。這個觀點很值得商榷。筆者以為,銀基虧損與高端白酒需求萎縮有關,但其巨額虧損更多是銀基自身問題,與五糧液有關但關係不大。前兩年五糧液系列酒終端零售領域動銷其實並不差。五糧液系列酒批零倒掛只是銀基虧損的原因之一,但不是銀基巨虧的主要原因。

三、風控機製為何驟然失效?

銀基侵淫白酒經銷多年,按理說風險能力不會如此不濟。

關於應收貿易款項風險管控,銀基在其2010年財報中表述如下:「一般而言,客戶須在本集團貨物付運前以現金或信譽良好的銀行所背書的承兌滙票付款。本集團亦向若干長期客戶或可信賴客戶(例如國際市場的免稅店)授出不多於90天的信貸期。本集團採納嚴格的信貸政策,故本集團的應收貿易款項水平尚屬較低。」

白酒行業貿易一般遵循先款後貨或承兌匯票的行業規則,銀基在2010年前嚴格按照這些規定執行,因此應收款項形成數量少,且壞賬率較低。銀基集團為何在2010年發行新股募集到10億元港幣後就主動降低了對經營風險的控制,不再「採納嚴格的信貸政策」。

銀基13年報附註說明19:「本集團一般向客戶提供不多於三個月的信貸期,惟經管理層批准後,若干已識別的主要客戶可獲授較長的信貸期。應收票據之信貸期一般為二至六個月。本集團致力對未償還的應收款項保持嚴格控制。高級管理層會定期審閱過期結餘。應收貿易款項及應收票據中,超過81%(二零一二年:74%)的結餘是應收五名客戶的款項。本集團對其應收貿易款項及應收票據結餘並未持有任何抵押品或其他信貸改善措施。應收貿易款項及應收票據不帶利息。」

顯然,銀基集團大幅度放鬆了對應收貨款和票據的風險管控,銀基的管理層為何會這麼幹?

四、神秘的大買主銀基的銷售嚴重依賴兩三個大客戶,關於大客戶信息銀基方面語焉不詳,這個問題在銀基上市當年曾引進投資者廣泛關注。有傳言說銀基的大客戶與五糧液原領導層有關。2009年到2014年度,銀基銷售給前述大客戶的金額及其佔銀基公司營業收入的比例如下:

銷售金額 客戶數量 佔當年營業收入比例

2009年 6.87億元 (1名客戶) 54.87%

2010年 7.06億元 (3名客戶) 53.52%

2011年 9.10億元 (3名客戶) 41.00%

2012年 12.37億元 (3名客戶) 41.59%

2013年 2.07億元 (2名客戶) 53.10%

2014年 3.41億元 (2名客戶) 69.73%

銀基公司與這些個神秘的大客戶關係讓外部匪夷所思,銀基計提的壞賬是否包括這類客戶所欠的債務?

四、財報巨虧的原因猜測銀基13年度銷售收入3.91億元,毛利3200萬元,公司虧損主要由於:(1)減值撥備6.69億元(其中應收貨款計提減值撥備5.43億元);(2)收入銳減而費用卻大幅度上升,費用合計4.75億元。銀基13年賬面虧損11.33億元,其中減值撥備導致的虧損佔虧損總額的比例為59%。

銀基14年營業收入4.89億元,虧損7.88億。其中因降價銷售導致的損失1.63億元,減值撥備2.34億元,銷售和行政費用合計3.56億元。

2013年4月至2014年3月,五糧液全國範圍內的流通庫存消化都很好,唯獨銀基除外,銀基大幅度降低五糧液系列酒的售價後,其銷售額也僅僅4.89億元,還不到其2012年度高峰時期的兩成。

1、利益輸送渠道被堵住

筆者接觸的五糧液的經銷商,好像對銀基的評價都不高,銀基在業內不怎麼受待見;很多經銷商對銀基的行為模式不以為然,他們認為銀基運營能力一般,它的發跡是因為與五糧液原領導關係好,可以從五糧液公司低價拿貨。

銀基低價拿貨桌面上的名義是出口,實際則是轉內銷,供出口的貨源轉一圈又回到國內市場。銀基的模式對五糧液系列酒在國內的價格體系衝擊比較大,五糧液銷售渠道混亂,串貨嚴重,銀基等大商對此有很大責任。

唐橋掌控五糧液集團後,推行了系列改革措施,其中一個重點就是打破既有的利益格局,重塑五糧液營銷體制,揮刀斬斷了利益輸送之路。沒有五糧液公司的特殊眷顧,銀基貌似就不會賣酒了?

去前年,筆者曾公開YY過不止一次,銀基潰敗其實不應該看成五糧液的利空,而應該是利好,銀基這種主要靠關係生存的經銷商對五糧液其實是負資產,「銀基們」其實就是五糧液擬準備改革的目標。

2、減肥瘦身

銀基2013年之前的收入有虛高成份,銀基公司借本次行業調整時機調整財務報表,將報表做實,這是另一種猜測。

3、配合某個計劃

銀基這兩年業績差得離奇,如同它前些年的業績好得離奇一樣。筆者以「陰謀論」揣度之,銀基可能在下一盤很大的棋。

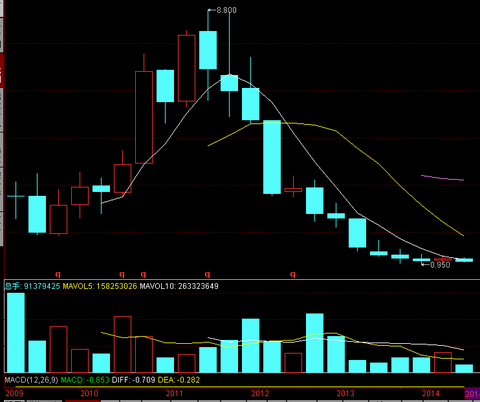

銀基於09年在香港上市,隨後配售股票成功,募集資金10億港元,此後,銀基公司的經營業績逐年增長,公司股票也一路看漲,公司股票於2011年3季度達到高峰,最高摸到8.8港元,高峰時期公司總市值超過110億港元。銀基的業績增速也於2011年9月達到頂點,公司2012年中期報告(2011年4月至9月)披露,公司營業收入16.12億元,同比增長82%,利潤總額5.4億元,同比增長101%。

銀基業績高增長勢頭止於2011年10至2012年3月,該期間,銀基收入13.6億元,與上年同期持平,利潤3.92億元,同比下降19.7%。2012年春節前後,白酒正接近最繁榮的時期,而銀基公司經營業績卻在這個時點呈大幅度下降,這很難理解,所以筆者只好用陰謀論來解釋。

對照銀基這幾年的股票走勢,銀基的業績變動與股票波動高度一致。銀基是否在下一盤大棋?

查看原圖

查看原圖

索尼預期巨虧2300億日元 上市56年來首次取消分紅

來源: http://wallstreetcn.com/node/208342

索尼公司CEO平井一夫

索尼公司今天再次下調了公司的全年利潤預期,預計公司2014財年將凈虧損2300億日元(約合人民幣131億元)。索尼此前做出的2014財年業績預期是凈虧損500億日元。

索尼公司同時宣布取消年終分紅。這是1958年索尼上市以來首次取消分紅。不過索尼維持全年收入預測7.8萬億日元不變。

索尼之所以做出這樣的決定很大程度上則是因為其移動通信部門在市場中不佳的表現。索尼表示,他們承認曾高估了其中端智能手機的收入,現在他們已經對此做出了戰略調整並願意接受損失的事實。

索尼於7月把本財年的智能手機銷量預期從5000萬部下調到了4300萬部。根據調查機構 Gartner 的數據,2013 年,索尼在全球的智能手機市場僅占 2.1%,而三星和蘋果則各占 31.3% 和 13%。

近幾年來,索尼一直在努力在重建公司的運營模式,並圍繞平井一夫提出的“一個索尼”戰略不斷縮小公司的業務範圍,進而變成一家更具有凝聚力並能夠對市場做出快速反應的公司。

今年上半年,索尼公司宣布剝離VAIO筆記本產品線,與此同時,這家公司開始專註於Xperia智能手機產品線。不過,看著索尼對手機業務收入預期的下調,可以看出,其依靠微薄利潤率獲得市場份額的戰略並沒有達到預期的效果。

對此索尼表示,會在移動業務上會逐漸做出調整,以適應市場和競爭環境的改變。有可能專註高端型號發展而減少推出中端型號。

此外,索尼首席執行官平井一夫表示,在截至2015年3月31日的本財年,索尼移動部門將裁員15%,約1000人。(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

Next Page