- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

地產股投資第一課(1)地產盈利模式的特性 那一水的魚

http://xueqiu.com/2074020838/37044009研究一個行業,首先必須搞清楚他的盈利模式。下面先讓我們看看房地產這門生意。

除了極少數開發商從事一級開發外,其餘大多數開發商,實際都是從事二級開發。現在很多一級開發也都是ZF及旗下的投資公司在做。所謂一級開發,就是把「生地」(或者叫「毛地」)搞成熟地,主要就是拆遷(舊城)、或者基礎建設(市政道路及水電等,荒地)。而二級開發,就是在招拍掛市場上,拿到已經整理好的熟地,蓋好房子再賣掉。除此之外,還有一級半,這個就不多說了。後文分析的房產開發商,如無特殊說明,均指二級開發。

實際上地產的盈利模式很簡單,買地——蓋房——賣房。收入超過成本及稅收的部分,就是利潤。但是房地產也有一些自身的特性,使得地產股的質素千差萬別:

一、預售制度。商品房在建設過程中,就可以出售給客戶並收回全款。開發商並不需要等房子全部蓋好才能賣,也不能啥也不干就賣紅線圖。商品房能否出售,取決於開發商是否拿到《預售許可證》。

開發商在拿到預售證之前,是純投入階段。主要的投入就是買地的資金,以及拿證前的建設資金。拿到預售證以後,開發商每賣一套房,就能將該套房的全部資金收回,即使這套房子後面還需要兩三年的建設和投入。

因此,一些開發商比較在乎的兩個指標:

1、 【拿地到開盤時間】。這個指標越短,說明開發商在前期積壓資金的時間也越短。快的公司可以做到8、9個月(需要很高的辦事效率和執行力)。因為最開始,拍地前的地塊調研無需投入太多資金,因此大頭的資金投入主要都是從繳付土地款那一刻開始。項目開盤前,還需要做產品設計、報建、招投標、施工建設等等工作,這期間都是只能投入資金,不能回收資金。

2、 【開盤銷售去化率】,特別是首開。開發商在首開前,就會做很多營銷和推廣。為的就是拿到預售證以後,能夠立即賣掉一大部分,回籠資金。但是,並不是所有的地產項目,都能夠達到較高的開盤去化率(與地段、產品、價格、營銷等很多因素都有關係)——除非是房價暴漲市民排隊買房。而且作為營銷團隊的領導,也有一定的私心,去化率太高會被老闆認為定價過低,去化率太低會被老闆認為能力不足。一般認為普通年份開盤去化率在50%至70%都是比較成功的。

二、土地。因為房地產的「不動產」特性,每一塊土地都是獨一無二無法複製的。但是也要注意,並不能因為其「無法複製」,就認為房地產只漲不跌,因為人是可以流動的,不住在這塊地上,我住旁邊不行嗎?不在這個商場買東西,我在旁邊的商場買就不行嗎?地塊的價值,主要由地塊本身上蓋物,以及一定交通半徑範圍內的其他地塊上蓋物決定的。從一定程度上說,由地塊周邊一定交通範圍內的人流密度和資本密度決定。

商品房最主要的成本,土地成本、建築成本、三費成本等。同一個區域的競爭樓盤,其他的成本都可以在一條起跑線上競爭,唯獨土地成本,是從拿地時就決定的,是多少就是多少,無法通過更有效的管理,更合適的規劃設計、更先進的工藝去改進。也因此,拿地的時機非常重要。不同的地塊(地段及拿地成本),被用來規劃成剛需盤、改善盤、別墅盤、商業盤乃至城市綜合體等不同類型的地產項目。一個項目是否能運營成功,拿地因素佔到六成(拿地時就會做一次可行性研究和定位,以及資金規劃等),拿地後的定位和產品規劃佔兩成,後期的建設、營銷等佔兩成。

由於拿地的成本差異,在此又引申出兩個重要的指標:

1、【土地成本/售價】佔比。理論上說,這個指標越高,則前期的資金佔用越多,不利於資金周轉。當然這個指標也不是一錘定音的,因為還需綜合考慮其他因素。例如城市規模和人口流動等,一些三四線城市,雖然這個指標低,但由於供過於求嚴重,後期銷售受阻,也是不利的。

2、【土地成本/淨利潤比】,這個指標也是非常重要的。舉個例子:假設拿地花了1個億,建設成本及稅收等花了1個億,淨利潤也是1個億(只是簡單舉例),那麼土地成本/淨利潤比=1。這意味著什麼呢?這意味著這個地塊開發完畢以後,一個雞蛋就變成兩個雞蛋了(後續開發規模增加一倍)。如果從回款(現金流)的角度考慮,實際還不需要等項目開發完,只需現金流接上,一個雞蛋就已經變成兩個雞蛋了。這個問題在後期的第一課也可能會提到。

三、利潤率和周轉率。一般情況下,開發商很難同時兼顧利潤率和周轉率。也就是說,利潤率高的情況下,往往周轉慢,反之亦然。這個道理其實也就是最基本的商業道理「薄利多銷」。

舉個簡單的例子:一個項目的淨利率是7%。假設房價上漲10%的情況下,能夠讓淨利率上升到14%。那麼一個快周轉的開發商,由於快速開發,一個雞蛋已經變成了兩個雞蛋;另一個囤地的開發商,慢慢賣等著房價上漲——雖然它只有一個雞蛋,但最後賣出了兩個雞蛋的價格。哪種模式更好?這個在後期的文字中再詳細討論。

四、土地增值稅。這個稅種其實在房地產開發中佔到比較大的一塊比重。A股會計制度將土地增值稅算在【營業稅金及附加】裡,H股則算在【所得稅開支】裡。H股看得直觀一些,很多H股的情況是,土地增值稅的金額跟企業所得稅差不多,還有一些甚至土地增值稅+企業所得稅>企業的淨利潤。由於土地增值稅是實行超率累進稅率,普遍來說利潤率越高交的稅也越多。所以土地增值稅是有利於快周轉型的房企的。減少土地增值稅主要的途徑,一是降低利潤率+快周轉;二是提高建設成本,也就是做精裝修房。

地產股投資第一課(2)資金鏈與槓桿 那一水的魚

http://xueqiu.com/2074020838/37457498各行各業都能聽到「資金鏈」這個詞,地產行業的頻率更高。那麼具體對於地產行業來說,資金鏈究竟是怎麼一回事呢?

我們有時在看一些項目的廣告宣傳時(特別是城市綜合體和商業項目),能看到諸如「總投資50億元」字樣。這裡的投入50億元,並非開發商真金白銀拿了50個億出來。下面簡單說說開發商是如何利用小資金翹起大項目。

首先我們來看普通行業的「投資金額回收期」(簡單模型):

註:投資金額回收期,指的是從現金流角度,全部收回初始投入資金所需的時間。這個概念與投資回收期的概念不同,且不考慮資金的時間價值。我不知道財務管理上是否有類似的名詞,這個概念名詞是我自行「山寨發明」。 這個概念,其實就是雞生蛋,蛋又變成雞的時間。

比如新建一個金屬冶煉設備(或火力發電設備),總投資是10個億,建設時間為2年。兩年後生產,每年的折舊1個億,淨利潤也是1個億。如果不考慮遞延所得稅及其他應付款項,那麼該項目每年回籠資金2個億。按這個速度,5年後可以收回初始投入的10個億資金。所以總的投資金額回收期是2+5=7年。

注意:投資金額回收期的魅力之處來了。當這10個億的初始投入全部收回,就可以投到下一個投資項目中去了。而如果下一個項目在建設期,投入資金是分批投入的,那麼甚至還不需要等10個億資金全部回籠,就可以開建新項目。那邊新項目一邊建設,這邊老項目一邊回收資金供血。如此一來,實際上不需要等初始資金全額收回,就可以繼續下一個投資項目。

上一節我們講到房地產行業的「預售制度」。就是商品房還沒蓋完,只需要拿到預售許可證,開發商即可將商品房出售,並拿回全款。不需要像其他企業那樣,在後期慢慢回款。

此外,不動產的抵押性較好,使得借款時能更方便獲得資金。普通的機械、存貨作為抵押品,搞不好就一夜之間就「不見」了。但不動產不存在這個問題,挪不走搬不動。

以上兩個特點使得開發商在資金鏈上可以做足功夫。只要前後現金流能夠接上,完全可以用很少的資金撬動大項目。但危險也在這裡,如果銷售受阻,使得回款不暢,前後資金接不上,那麼再大的房企也可能一夜間崩塌。所以說房地產的資金鏈就是生命線。優秀的房地產企業,對財務管理的重視,對現金流的把控,已經遠遠超過一般的房地產企業。

開發商投入的第一筆資金,主要是從「拿地」開始。此後不斷需要投入資金,直至首次開盤。這裡用之前提到過的一個例子,來做簡單說明(例子中的數字及成本構成,不一定精確):

地塊A,土地成本1億元(核算到樓面地價約合2500元/平米,即4萬平米建築面積)。獲取地塊後(假設一次性付清),抵押貸款5000萬元(抵押率50%)。地塊分兩期開發,每期建安成本核算為2500元/平米(18層),其他成本(含營銷費用、財務費用、辦公管理費用、稅費等,但不包含所得稅)約為1000元/平米,總成本為6000元/平米,第一期售價8000元/平米,毛利率25%,第二期售價8500元/平米(漲幅6.25%)。

第一年:

第一期分兩批開發,錯開建設進度。

第一批1萬平米,投入:

建安費用:10000平米*2500*(40%—10%)=750萬元

國家規定投資額25%可獲得預售許可證,實際各地以工程進度為準來發放預售許可證,這裡取40%的值。另外,假設施工單位墊資率為25%(即還有250萬工程款未結算)

其他費用:按投入50%計算,則為10000平米*1000*50%=500萬元,因前期的稅費及營銷費用較多。

此時實現銷售回款,假設首次開盤去化率80%(算高的,但能達到):

10000平米*8000*80%=6400萬元

此時賬面資金為:

貸款來的5000萬+售樓的6400萬—建安成本750萬—其他成本500萬=10150萬元

大於初始投資1億元。

如果按某開發商的速度,從拿地到首次開盤8個月,那麼「投資額回收期」就是8個月嗎?這就是一個雞蛋變兩個雞蛋的時間?

答案是否。因為之前有定義過「要求全額收回初始投入資金後,地塊能繼續正常開發下去」。

繼續。

第一批次銷售掉80%以後,減緩第一批次工程的建設進度,減少資金投入,重點投入首期的第二批次,以盡快獲取預售證並開盤。

這是第二批次可能在施工單位的墊資下已經幹了一部分了。我們注意到土地貸款的5000萬元,也是足額夠付的,所以周轉是沒問題的。

假設第二批次晚3個月開盤,(三個月蓄客期)此時的投入如下:

第一批次建安成本(開盤以後,一般要等兩年才交房):300萬

第一批次其他成本:50萬

第二批次建安成本:同樣為750萬元

第二批次其他成本:同樣為500萬元

總投入為:1600萬元

銷售情況:不漲價,同樣去化掉80%,同時在這三個月內第一批次消化10%

銷售回款:6400+800=7200萬元

此時的資金為:

一批的10150萬元+二批的7200萬-300萬-50萬-750萬-500萬=15750萬元。

到此時,賬面資金已經1.575億元了,是否抽離掉1億元,項目後期的批次可以正常流轉下去呢?

如果可以,那麼這一億元就可以投入到下一個地塊去生蛋,一年的時間一個雞蛋變成兩個,相當於增長率100%。

太嚇人了吧?

當然,這裡還有一個解抵押的問題。房產銷售前,需要將待銷售部分的房屋進行抵押。比如說,商品房已經賣給客戶了,那麼對應房屋的土地產權已經不屬於開發商,自然開發商不能再繼續將這些土地繼續抵押。這個解抵押的過程需要在房屋出售前就完成,否則不能完成產權過戶。很多同學買房的時候可能遇到過這種情況,首付款已經交了,但遲遲不能簽合同,不能在房地局備案登記,也不能去銀行辦理按揭。等了一兩個月後,才被開發商叫去簽《商品房買賣合同》。這其中就很有可能是開發商的解抵押還沒辦好,一些開發商資金鏈拉的很緊,需要收到客戶的首付款後,才有錢去還款並辦理解抵押。

前面提到回收1.575億元,但這裡土地抵押貸款了5千萬,所以需要解抵押一半的土地,需還款2500萬元。最終的回收金額是1.325億元。

呵呵,是這樣的,當然這個模型過於理想化了,並非所有的樓盤都能拿地後8個月開盤,並非所有樓盤都能達到80%的首開去化率,也並非所有樓盤的成本構成都是如此。拿地到開盤時間越長,土地成本佔比高,銷售去化率越低,這個回收期就越長。

好了,模型到此為止吧,簡單說,就是開發商只要把土地拿下,基本後期的建設資金,可以通過借貸籌借。主要涉及兩個抵押貸款,一個是上面說的土地抵押,第二個是在建工程抵押。為了方便舉例,上面的例子中沒有提到在建工程抵押。這個在建工程抵押,就比如說開發商的房子建到10層,建築成本投入了3000萬,那麼還可以從銀行或信託等渠道借到2000萬左右的資金(具體看抵押率)。在建工程抵押同樣需要在房屋出售前進行解抵押(也就是還款)。

早期拿地,開發商可以分期付款給政府,後來不允許了,必須一次性付清。當然,這個監管也是可能被合理處理好的(此處不詳述)。

如果1個地塊20個億,而且必須一次性付款,開發商只有10億資金,能不能啃下這個骨頭呢?

由於拿地資金不能從銀行借貸,所以如果要繼續放大槓桿,信託和基金(不是幫大家買股票的那個基金),以及一些資產管理項目,就派上用場了。最常見的模式就是,基金從市場上籌集資金(包括大爺大媽,一般100萬起購)。開發商和基金按一定比例出資成立合營的子開發商,並約定按股權比例分享利潤,同時開發商有權在X年後從基金手裡按一定的資金成本(不論項目盈虧),回購子開發商的股權。

當然了,這個回購發生的概率幾乎是100%(除非跑路),具體原因不表。

地產股投資第一課(3)囤地模式和快周轉模式 那一水的魚

http://xueqiu.com/2074020838/37527089全國8萬多家開發商,最主要的兩種開發模式(住宅,不含商業),就是囤地模式和快周轉模式。

在房地產業內,兩種典型的模式很普遍,一種是大家熟知的快周轉模式,以萬科、恆大等為代表;另一種則是囤地模式,以部分港資地產和廣大小型開發商為代表。除此之外,還有以萬達為代表的城市綜合體(商業帶動住宅)模式,以及華夏幸福為代表的園區開發模式等。本節主要講講地產企業周轉快慢的優缺點。

先拋出觀點(房價上漲速度超過融資利率,視為暴漲,否則視為慢漲):

一、在房價慢漲,或橫盤、慢跌的狀態下,快周轉的房地產企業優勢非常明顯;

二、在房價暴漲甚至搶房的狀態下,房地產企業周轉快還是慢,對利潤的影響並不大。因為20%的淨利周轉一次,和10%的淨利周轉兩次,差別不十分明顯。(建議看看杜邦分析)

三、在房價暴跌,或銷量下滑,融資(包括直接融資和間接融資)環境較為嚴峻的情況下,快周轉企業的資金鏈受到較大考驗。不排除瞬間崩塌的情況。但是與此同時,這並不意味著慢周轉的房開商就能得以倖免,主要取決於開發商的資金鏈情況——慢周轉不一定資金鏈健康。

四、在房價上漲階段,一些能力較弱的開發商本身在成本把控、管理能力等方面並不具備優勢,但由於房價上漲,越早拿的地越便宜,所以這些開發商如果囤地慢慢開發,反而可以用高漲的房價沖淡自身的劣勢。

五、在房價平穩階段,快周轉的優勢特別明顯。首先是快周轉的「雞——蛋——雞」模式可以更快速地擴大規模,其次是慢周轉需要承擔更多的融資成本。

六、在房價慢跌階段,快周轉可以低利潤甚至虧損拋售物業,然後以更低的低價拿地,在後期的新地塊賺取利潤。而慢周轉則面臨不斷新增的融資成本的尷尬局面,利潤一步一步被時間侵蝕。

七、如果是長期囤地,則受到土地增值稅的影響,以及融資成本不斷累加等原因,即使早期拿地成本非常低,也並不能佔到多大優勢。

八、許多企業追求合理利潤的快周轉,正確處理利潤率、周轉率、土地增值稅之間的關係。

有興趣的朋友,可以比較一下2004年至2014年,這十年間在萬科(快周轉)和合生創展之間發生的巨大差異。2004年合生創展的銷售額就超過百億,比當時的萬科還多。2014年萬科銷售額已過2000億元(十一年增加20餘倍),而2013年和2014年合生創展的銷售額分別為112億元和53億元。

此外,我們還必須要認識到一個問題,就是快周轉不是任何一個開發商都做得來的,因為這對企業的融資及資金統籌管理能力要求非常高,對設計、報批、建設進度等相關環節要求非常高,對樓盤的銷售回款能力要求非常高(還必須使定位符合市場需求)。周轉越快,越有點高空耍雜技的感覺,技藝不精就會摔下來。

如果是業內人士,分別呆過大型集團公司和本土小開發商(不排除一部分也很優秀)的,就會有很明顯的感覺,兩者在經營理念和管理能力上的差距真的是有十萬八千里。

有些開發商是主動選擇慢周轉(囤地),但也有一些開發商卻是不得以而為之,特別是廣大的「本土」小型地產商。為何它們「喜歡」慢慢開發?極端的實例,某樓盤30多萬方的體量,如果放在大型的快周轉開發商,兩至三年就能做完的樓盤,但這個樓盤居然花了7年還沒開發完,預計至少還需兩年。

這是為什麼?

主要原因有:

1、許多「本土」小型開發商,多是當地幾個老闆湊一些錢,合夥就開始做起房地產,對於房地產的運營實際並不瞭解,而且「小富即安」的觀念很普遍;

2、拿地能力很弱,因此半推半就也就守著一塊土地干,做完一塊地再做第二塊;

3、資金量小,周轉不開。10個鍋7個蓋,可以周轉過來。但2個鍋1個蓋,則處處捉襟現肘。而且小型開發商的財務人員,不具備較強的資金管理能力,融資能力也弱。

地產股投資第一課(4)「白銀」十年 那一水的魚

http://xueqiu.com/2074020838/37667603自從1997年取消福利分房制度以後,曾經十餘年時間,是房地產的黃金時期。隨著2014年房地產遇冷,房地產進入「白銀」十年的說法也開始流行。

之前的黃金十(多)年,可以說是房價上漲的十(多)年。只要是做房地產的,除了2008年,很少有虧損的。這個黃金年代,是房地產的成長期。那麼,今後的房地產會怎樣呢?

一般說來,供應量可以統計,但需求卻很難捉摸。這裡用幾個近似的參考數據,來估摸房地產需求。

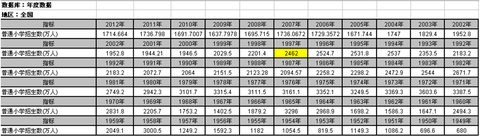

先來看一組數據:(數據來源國家統計局)

圖片如果看不清,就點擊【查看原圖】

補充數據:2013年1545.14萬人,2014年數據暫缺。

由於缺少出生人口的數據統計,故採用小學入學率做統計。(文盲率已經非常低)

在中國,25歲至30歲是成家的一個高峰期。假設7歲小學入學,那麼取【平均】27歲(有報導中國人平均第一次購房年齡27歲),也就是將小學入學往後推20年,可以得出大致的新增房屋需求趨勢。我們看到,1997年的小學新增生源是一個拐點,從2500萬人左右的數量級,逐漸降低至1700萬人的數量級,需求減少32%左右。1997年往後推20年是2017年,也就是說,從2017年開始,新增的成家立業的住房需求,趨勢上是在減少的(需求拐點)。而且2017年往後數兩年,就會縮減20%的需求。

注意:即使是剛性需求,購買者在做決定時,可能提前也可能延後兩三年時間。以上數據僅供分析大致的趨勢,無法得出具體拐點的年份。

除此之外,還有一個可以參考的數據,就是城鎮化率,以及城市人口增加人數。

補充數據:2014年,商品房銷售面積120649萬平方米,比上年下降7.6%。

2014年,商品房銷售面積約合三千萬人居住(按3人/套計算)。

從上表中可以看到,雖然1997年福利分房制度取消後的一段時間裡,還陸陸續續在一些地方存在福利分房,但絕大部分巨大缺口落在了商品住房。1997年至2004年,每年的缺口在均在900萬人以上。從2008年開始,這個缺口才從正轉負,但這之前的十來年已經積累了1.3億城市人口的住房缺口。

這些未能滿足的需求缺口,在今後的日子裡,也不一定會需要滿足。因為有些人可能終生也不一定會在城市(鎮)買房。現在很多農民工都過著——農村有房——城市居住簡易工棚,或眾多人合租——的日子。

進入2008年以後,商品住房銷售量,是超過城市人口增速的。至少說明,這種規模的商品住房銷量是無法長期維持下去的,在基本滿足07年以前的缺口以後,商品房銷售量將有所下降。目前來看,這個缺口仍然有點大。

也正是因為這個巨大的需求缺口存在,2008年房地產蕭條,當時即使沒有所謂的刺激政策,也不會變成房地產的【長期】拐點。

當然,還有一類需求沒有統計在城市化人口之中,就是原來就屬於城鎮人口的青年,成家後從父母處分出來單獨居住。而另一類人的住房需求,可能暫時壓抑在工廠宿舍,或建築工地臨時房屋。與此同時,在供應端有一些房屋未參與到統計,就是縣城一級比較常見的集資房、自建房(以上商品房銷售面積統計,僅包含房地產法人單位的銷量)。

所以,以上數據只是思考的一個維度。

房地產進入「白銀」年代後,以前房地產人人都能賺錢的日子將過去。但優秀的企業會脫穎而出。房地產是一個個體差異非常大的行業,不同的管理運營能力,對項目的盈利能力影響很大。

投資第一課(20)我的初步篩股法 那一水的魚

http://xueqiu.com/2074020838/37831223A股兩千多只股票,作為普通投資者,根本沒有時間去研究這麼多股票。雖然投資標的眾多,但好在這其中99%的股票其實並不值得去深入研究。許多人問,如何在這麼多股票之中,初步篩選出值得研究的股票?

下面介紹一下我的篩股思路:

總體而言,我的思路是先下後上,再上而下。以估值為標尺進行初篩,找到需要關注的行業和公司;再從行業開始著手研究,再深入到企業競爭力和未來盈利能力。

之所以形成這種思路,首先是因為我的投資思路,是以較低的估值,持有增長能力較為確定的公司。關於投資風格可以閱讀舊文:

《找對投資風格——切菜請拿菜刀,打仗請用子彈》

http://xueqiu.com/2074020838/23031728

在進行初步篩選時,我會用PE+PB組合來進行。比如目前我的持倉是浦發銀行+興業銀行,他們的PE在5倍左右,PB在1倍左右。因為我如果換股或增倉其他股票,勢必要跟原有的持倉進行對比,要麼找到更低估值的股票,要麼找到略高估值但增長性更高更確定的股票。

所以我在做篩選的時候,就會用三組數據進行篩選:

1、PE<10並且PB<2來進行初篩;

2、PE<10進行初篩;

3、PB<1進行初篩;

第一組數據,會得出來很多種搭配。這裡面的各種搭配,會同時限制住ROE。對於相同PE的股票,如果PB更高,則說明ROE也更高。大致的公式換算是:ROE=PB/PE(並不完全相等,詳細可見《ROE與期初ROE》)。估值的極端值也就是PE=10,PB=2,此時的ROE約等於20%。

ROE越高的公司,則利潤留存滾動發展的速度越快。如果企業留存的利潤不能獲得與原資本相同的獲利能力,則ROE會逐步攤低。

ROE意味著資本回報率。資本回報率越高,則會有更多的資本被吸引到這個行業(或領域),提高供給量,最終使得該行業(領域)的資本回報率與社會平均回報率一致。除非有一道「隔離牆」,將外界蠢蠢欲動的資本隔離在外(你可以管這個叫「護城河」),例如特許經營、品牌溢價、專利、規模優勢(成本)等。

如果一個高速增長的企業(非週期股),具備非常低的ROE,那麼或許這個增長質量並不高。例如ROE=1%的企業,如果想要10PE,那麼必須0.1PB,很難想像高速增長的企業能夠有0.1PB的估值吧?還是ROE=1%的企業,假設PB是2,那麼對應的PE是200倍。

這個ROE=1%的企業,淨利潤翻番,ROE也才2%。這期間,主要是原有資本獲利能力提高帶來的,利潤滾存帶來的增速微乎其微。再假設這個企業繼續高速增長,但當ROE超過15%以後,就很難再繼續提高ROE,高於20%ROE的企業屈指可數。這是一個尷尬的地方——低ROE高PE的高速增長企業(非週期),相當於參加長跑,起跑線落後別人20公里,雖然前面跑得快,但還沒達到別人的起跑線,就跑不動了。

當然,還有一種快速增長的方法,就是高PB的價格融資,這個相當於長跑運動中搭便車,這一節不細說。

經過第一組數據的初篩,出來的企業都是ROE較好,估值較低的股票。為了拿到漏網之魚,再進行第2、3組的篩選。

第2組數據減去第1組數據,得出來的是10PE估值以內,但ROE高於20%的公司。這樣的公司需要注意高ROE是否能堅持。

第3 組數據減去第1組數據中的重疊部分,得出的是低PB股票,這裡面值得關注的是週期性企業。

好了,估計剛看開頭,就會有很多人怒嗔:炒股看PE和PB,那不是太容易了嗎?難得大家能看到這個部位。我之前說了,這是初篩,是減少研究標的用的。很多種情況,都會扭曲PE和PB。即使PE和PB都沒有扭曲,也還需要確定這個企業能夠保持確定性的增長(哪怕是低增長),這裡面需要花費很多功夫。這些都在以後的章節再分享吧。

分级第一课(7)溢价套利实操篇 那一水的鱼

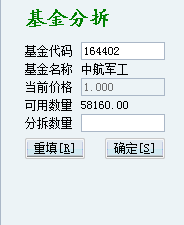

http://xueqiu.com/2074020838/42370266节我们先来看看分拆套利(溢价套利):

机会出现

当A+B的价格按照规定的比例合并成母基后,价格大于母基净值+申购费时,就产生了套利空间。例如某只5:5的分级:

A为0.9元,B为1.2元,母基的净值为1.01元,低于50万元的申购费率是1%。此时,我们可以按1元的净值去申购母基,然后拆成0.9元的A和1.2元的B卖出。合并溢价率简单计算公式:

A价格×A类份额比例+ B价格×B类份额比例

——————————————————— - 100%

母基当晚净值×10

代入就是:(0.9×5+1.2×5)/(1.01×10)-100%=4%

对于普通投资者来说,这还没有完。因为溢价率不等于套利空间,我们还需要减去申购费和交易费。

假如,低于50万元的申购费是1%,加上买卖基金的手续费万分之三,那么套利空间为:

4%-1%-0.03%

我们可以看到,主要的摩擦成本,就是这个巨额的申购费上。大部分分级基金高于500万申购(有些是50万就可以封顶),可以100元或1000元封顶。而5万元的小额申购,却要付出500至600元的申购费。所以小额资金做分级套利,已经输在起跑线上了。好在目前有三只零申购费的母基,使得小散和机构站在同一起跑线。这三只基金全部是国泰基金旗下,分别为国泰食品、国泰TMT、国泰有色。

同时我们要注意,目前来说分级基金申购起点是5万元起,低于5万元是废单。(当然不排除以后规则可能改变。)起点是5万元,不是5万份,而且这5万元是包括申购费的。也就是说,低于5万元,就没办法玩溢价套利和底仓套利,只能玩合并套利了哦。

当套利空间出现后,那么也就意味着套利机会出现了。但是要特别注意,并非有套利空间就一定能套利成功,许多情况下套利反被套。这个在后面的章节还将详细阐述。

预估母基净值

在估算套利空间的时候,有一个非常重要的工作,就是研究母基的仓位,并预估当日收盘后的净值。只有估算出母基当日净值,才能计算套利空间。

在基金公司的网站上(以及其他金融网站),每天晚上会公布当日母基的净值。一些募集完毕,尚未上市(封闭期)的分级基金,也会公布上市前的净值,注意查看。通过母基对应指数的涨跌幅,与当日母基净值的涨跌幅,简单的除法即可估算出母基的仓位。

但是,需要注意,对于刚成立、刚上市,仓位较轻的分级母基,仓位估算会不准确。例如某分级基金,上市后大规模建仓,当日对应的指数先是上涨4%,下午又走低,收盘仅上涨1%。当日母基净值上涨0.1%,涨幅是指数的10%,那么母基的仓位就是10%吗?非也!也可能是这种情况:母基在高位买的一些仓位,由于下午的下跌,已经产生一部分亏损,抵消了一些盈利。

在预估母基仓位时,一定要结合最近几个交易日对应指数的分时图去判断。具体没有很明确的办法,靠个人修行。

但有一种仓位是比较容易判断的,这种情况常见于新基金。多个交易日,不论指数涨跌,母基的净值变化始终不大——还用说嘛,空仓的。

不要以为基金上市后就会马上建仓。基金建仓期为3个月,或6个月。具体的时间参看基金合同或招募说明书。对于指数型基金来说,只要在指定的时间,将仓位提高到80%以上即可。前面很长时间完全可以空仓和低仓。

除掉以上情况外,还需要增加另一种考虑——就是新申购资金对仓位的冲击。例如基金本来是2个亿规模,由于套利资金涌入,一两天就会扩充到几十亿规模以上。即使原基金满仓,在新资金的稀释下,也会变成空仓或低仓。

我们可以在深圳证券交易所网站查询到新增份额:

http://www.szse.cn/main/marketdata/jypz/fundl…

主要通过查询A类的份额(或B类),来判断新进的资金。这个网站只每天晚上更新份额情况,看不到历史情况。如要了解历史情况,需要自己每天记录,或登录其他网站查询(不做广告)。

同样的,最近上市的上交所分级基金,也可以通过类似渠道了解。

需要注意,有时第二天早上开盘前才更新,甚至更晚。如果当晚发现份额0变化,大多属于这种情况——这是还没更新呢,不要以为是没有套利盘,而沾沾自喜!

在预估了母基的仓位后,通过指数涨幅×仓位,即可估算出当晚的净值情况。需注意母基当日可能建仓,从而使得仓位估算不准确。所以在预估时,再考虑最极端的两种情况,作为参考——空仓情况和满仓情况。

在找到套利空间后,我们再来看看溢价套利的实操过程。

关于盲拆

盲拆最开始出现的时候,是一个优势,因为盲拆在套利时可以比非盲拆快一个交易日,这一个交易日或许就意味着5%的利润。但是,现在盲拆已经很普及。机构和大资金玩套利,伍百万以上级的资金,能不先把盲拆武装好吗?加上一人20户,在支持盲拆的券商开户并非难事(之前也可以在多家券商开深圳户),现在散户玩盲拆也是很简单的事情。

能盲拆并不是优势,但不能盲拆绝对是劣势。如果你的券商不支持盲拆,那么就不要玩溢价套利了。1个交易日常常就是套利成功与否的分界线。

正常的非盲拆溢价套利是这样的:

T日:A+B的合并价格,大于预估的母基收盘净值,发现机会。在收盘前,发送申购母基指令。

T+1日:当晚(有时八点,有时九点,有时再往后推一日开盘前),母基到账。但此时已经不能交易,也不能拆分。

T+2日:将母基拆分成A和B两类子基。

T+3日:卖出A和B获利。

这样,我们在T日收盘前申购,需要承担T+1日,T+2日,以及T+3日开盘的价格波动风险。

所谓盲拆,就是在T+1日的交易时间,未收到母基份额的情况下,就发送分拆指令。T+1晚,母基到账的同时就完成了分拆。这样,我们T+2日开盘就可以卖出,比非盲拆快1个交易日。

溢价套利操作

STEP 1:申购母基

溢价套利操作的第一步即申购母基。这个动作在下午14点50分至15点前完成。不要过早申购,因为只要在交易时段内的申购,都是有效的,且申购的价格都是当日收盘后母基的净值。早申购和晚申购没区别。一般从14点30分开始寻找套利标的(当然还有些工作要提前做),14点55分开始下单即可。

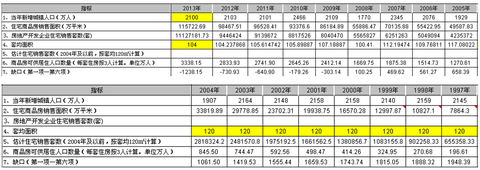

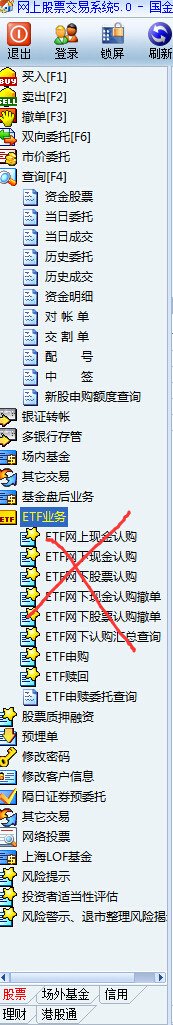

申购就用我们平时买卖股票的交易软件即可。以同花顺(核新)软件为例:

在上图中:股票——场内基金——基金申购,填入欲申购的份额。起点50000,低于这个数无效。

注意,千万不要在软件的【基金】栏里申购,这样的话,要么申购不成功,即使申购成功也会变成场外份额,无法在交易所直接交易。如果要交易还需要场外转场内,既麻烦,而且还得花上几个交易日。

此外,也不要在股票——ETF基金里面申购,这里申购一般会告诉你不支持该业务。

如果是国金证券的佣金宝至强版@佣金宝,则在“股票——场内开放式基金——交易所基金申赎“栏目里操作。我尚不清楚这个至强版,是不是就是通达信版。如果界面一致的话,差不离。

STEP2:盲拆

首先,要确定自己的券商是不是支持盲拆。目前网络上已知的文艺券商(支持盲拆),有:华泰、广发、中信、方正、国海、国金、国信、齐鲁、第一创业、湘财、中金、民生、兴业等。注意,国金证券亲测是可以的,其他券商未亲测,诸位自己落实自己的券商是否支持盲拆。

T日申购,那么T+1日即必须发送盲拆指令。记得在交易时间下单!别等收盘了才傻傻下单。

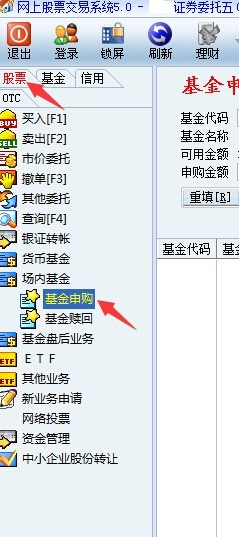

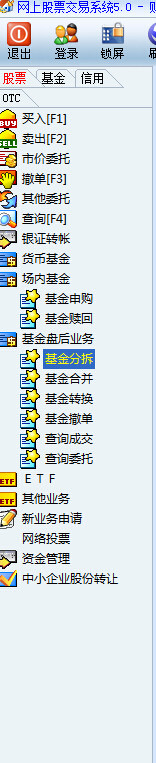

T+1日,以国金证券的同花顺(核新)的系统为例,在“股票——基金盘后业务——基金分拆“中,进行盲拆。

点进去以后,如果发现可用数量是0,那么稍等一会儿。当然有时要等到下午。一直等到可用数量变成具体的数字后,即可下单。如果到下午这个数字还是0,那么试着不要管它,直接盲拆下单试试。如果提示“证券可用数量不足“,那么赶紧联系你的券商。

特别注意,上图中显示可用数量为58160,别以为可用数量真的就是这么多。这是软件根据昨日的净值计算的,没有包含申购费用。一定要记得自己再算一次盲拆的份额!

一旦盲拆下单超过了真实的证券数量,就会变为废单!这样的话,就会慢一个交易日哦~!要知道慢一个交易日很可能就是一个跌停的距离。

那么,怎么计算盲拆的可用数量呢?

盲拆最大数量=申购资金/T日收盘后净值/(1+申购费率)

上面这个公式是最大数量,为了保守起见,通常我们还需要进一步规划。如果申购5万元,申购费率是1.2%。我们假设T日晚公布的母基净值为1.0501元,为了保守起见,我们将尾数进一位来计算:

50000/(1.0502)/(1.012)=47045.43

记得分拆的数量,尾数是偶数,否则会分拆失败。

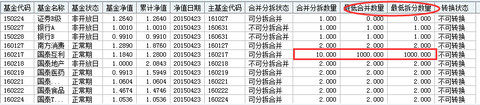

此外,在基金分拆栏目的右侧,有一张列表,可以拖动的。一些分级规定了最低分拆数量和单位。例如:

例如国泰互利,最低合并数量为1000,则意味着低于1000的单子会废掉。此外,合并分拆数量为10,那么尾数必须是10,如果填成6就失败了。也就是说,填600会废单,因为不满足最低数量1000的要求。填1006也会废单,因为不满足尾数是10。

再以上例中算出的47045.43为例,我们应该怎么去填单呢?最保险的方法是分次填单:

先填46000份分拆,再填1040份分拆。如果最小单位是2,最小数量也是2,那么还可以再拆一个4。这样,即使结果算错了,最多也是尾数错一点,还不至于差1000多份,大部队不会成为废单!

如果不是盲拆,那么T+2日直接按可拆数量填入就行,记得满足最小单位和最小数额。非盲拆需要T+3日才可卖出。

STEP 3

接下来就是T+2日,将到账的A类和B类卖出即可。

记得一定先卖了B,再来处理A!有些朋友因为B跌停等原因,卖不出B,却早早把A卖了。这样就瘸腿了哦~~!后期如果套利盘过多,溢价被打成折价,不得不又高价买回A,进行合并赎回。

只要此时卖出A+B的价格高于申购母基的价格+申购费+卖出佣金,即可获利。卖之前,注意稍微计算下,别匆匆就卖了。中航军B在连续两个跌停板后,还真有人继续在开盘前挂出第三个跌停板,结果不仅套利失败,还卖在地板上了——因为按第三日的跌停价,A+B的价格已经低于母基的净值。这样的话套利大军是没有卖出的动力的,这个地价已经没有卖出的必要了,大不了合并赎回。

一般分拆的A和B,在T+1日的晚上到账,到账后即可预下单。一般情况都不需要预下单,但如果预估第二日会跌停,那么必须预下单!

什么情况下会跌停呢?

1、新增套利盘过多。在交易所的网址查查新增份额,如深交所:

http://www.szse.cn/main/marketdata/jypz/fundl…

2、即使跌停,也能有较大的获利空间。

跌停的风险——跌停后卖不出去,要等下一个交易日。这样追在后面的套利大军又来了!

下一节,我们还将继续学习跌停价挂单的“小常识”。别小看这个小常识,因为早一个跌停板卖出,意味着多10%的利润,核算到分级基金也有将近5%的利润。

更多好文请关注我,我的目标是:只发干货和羊毛!

分级第一课合集地址:(更新至第7篇)

http://xueqiu.com/2074020838/22131499

@今日话题

伯格头投资第一课:存钱比投资重要 伯格头

http://xueqiu.com/8754285358/42734036假期最后几个小时,终于有时间跟大家闲扯几句。

为什么说是闲扯呢?这明明是伯格头打算正经写一点投资常识课的第一篇文章啊!

呵呵,一方面是自黑嘛。另一方面就是,大多数读者会觉得这篇文章是在闲扯。虽然,我觉得这篇文章才是大多数年轻人需要牢记的事情。我接下来,会以龟速写很多篇别的投资常识,第二课第三课……,但是他们都没远远有这一篇重要。

我今天想说:对于大多数年轻白领(相信是雪球的主要用户群),赚工资、节约开销、多存钱,比什么投资技术投资方法都重要。

先说几句关于伯格头投资系列的话吧。我想要传达的,是一套每个人都可以用,可以用一辈子,可以用了就保证见效的投资体系。我们知道,所有打着梦想的旗号,不提成功率的,都是忽悠。传销就是典型的例子,他说你来做传销就可以年入百万。但是他不会告诉你,这样的成功案例只有万分之一。雪球很多超短股神大V告诉你,学他的方法,年化30%。呵呵。明确告诉你,这种大神比传销还不如,因为成功率是百分之0,(或者亿分之一)

伯格头想要推销的是成功率百分之百的方法,当然也不收费也不用加群。我写的很慢,着急的可以去看书: http://xueqiu.com/8754285358/42035784 http://xueqiu.com/8754285358/42035725 这两本书就是我想说的内容了。我认为普通人需要的不是家产上亿、良田万顷,而是“财务自由”。什么是财务自由?量化来说有4%法则,也就是除自住房产外,总金融资产是家庭年开支的25倍。(伯格头更推荐33倍的标准) 简单来说就是下半辈子不上班也不愁吃饭。这一系列的投资课就是一本关于财务自由的小册子。它不神奇不花哨不复杂不深奥,但是可以保证以最大的成功率、最高的安全系数把你送到财务自由的目的地!

财务自由只是一个中途目的地,而不是人生终点。实现财务自由之后每个人的心态都会发生很大变化,不再把精力聚焦在物质生活压力上,而是追求心灵自由,或者追求人生的价值。关于财务自由之后的人生路,伯格头也在探索中,所以肯定也给不出什么建议。

好了,我们正式开始第一课:

财务自由的第一步,一定、永远、毫无例外 是从存钱开始的。 (富二代除外)

怎么多存钱呢?就是多赚、少花,开源节流。旅游省一点啦,下班后摆个夜市摊啦,诸如此类。 如果说一个人关于投资需要记住100件事情,请把前90个内存留给开源节流这句话,后面10个留着记将来伯格头系列的内容。 是的,就是这么土,就是这么无聊,就是这么枯燥。各种投资技术可以帮你稍稍缩短需要存钱的时长,或者稍稍减轻省钱的痛苦。我们接下来会量化分析这个“稍稍”到底是多少。(是的,没有数据就是耍流氓。) 可以肯定的是,这个“稍稍”真的只是少许。如果有人告诉你有方法可以让你很轻松,不用怎么省钱就可以财务自由!那肯定是忽悠。

所有投资都是要本金的,在你有一定规模的本金之前,花再多精力去投资都是没有意义的。这轮牛市我知道有很多刚工作的人,拿两三万去开户。这种人炒股有什么意义呢?即使他一轮牛市翻5倍,对他的人生也只有非常轻微的影响。在伯格头看来,对于京沪的白领,可投资资产如果少于50万,是完全没有必要花时间研究投资的。连看我这套文章的必要都没有。你应该立即注销雪球,赚钱去!

存钱很重要的第二个原因,就是存钱是一个努力就能获得回报的领域,而投资不是。投资是一个努力了,就几乎不可能获得成功的领域!你去夜市摆摊,一定可以赚到外快。你努力加班工作,一定可以涨薪升职。你看到好吃的忍一忍,钱肯定存下来了。但是投资是一个非常奇特的行业,努力和回报是极其不对等的。绝大多数人,无论你花多少精力,看多少书,经过多少股市实践,都跑不赢大盘指数。这是无数历史经验证明了的。投资大师是一种先天禀赋和后天学习相结合的一种产物,而且不可能量产。我敢保证:你能叫出名字来的投资大师比你认识的明星少得多。投资成功比当歌手当明星还难,你凭什么就觉得你可以成功呢?一个更简单更明显的事实就是:创业成功的人很多很多,但是炒股发达的富翁是凤毛麟角。这再次证明了:别的领域努力会有回报,努力投资没有回报。

让这一事实变得更加残酷的一件事就是:即使不花任何精力,买入指数基金也能取得指数收益,而且确保胜过大多数投资者。这件事情是数学恒等式保证的:所有投资者的总收益永远等于指数涨幅,而且还有买入卖出成本;所以指数基金一定超过大多数投资者。

记住这一组数据:巴菲特长期收益率21%。沃尔特·施洛斯 16%。 约翰·斯坦顿 15%。 菲利普·卡特雷14.3%。 彼得·林奇当然很高,但是他时间太短不够有说服力。 现在最传奇最受追捧的投资大师:大卫·斯文森: 16%。而美股近100年年均:11.5%!

所以金融市场实际上是什么样的秩序?伯格头可以打一个比方:全班有100万学生,其中有10个是发大财的股神,他们考试分数是15分左右。其他人拼死拼活最多只能考到12分,当然很多很多努力学习的学生5分都考不到,甚至负分(这种人太多了,中国70%股民都是负分啊!)。现在你进入了这所可怕的死亡学校,当然你还没有考试也不知道自己有没有股神的天赋。但是我突然告诉你一个好消息,这个学校有一个作弊的小班,去小班里面就再也不用辛苦学习,而且免考。考试分数直接定为11.5分! 只要你是一个精神还正常的人,你一定会选择去小班作弊,连一秒钟的犹豫也没有!

投资就是一个完全不值得花精力的领域。你有多余的精力就想想怎么存钱把。虽然这件事情听上去无聊极了,但这就是残酷的现实。

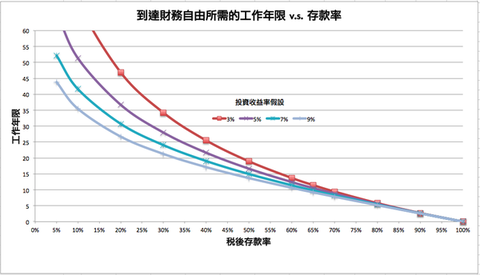

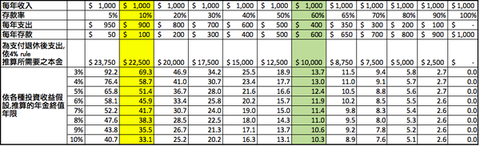

好了,到了数据分析上干货的时间了。我们来算一下,假设一个人工资不变,他多久可以实现财务自由?如果他多存钱,实现财务自由可以快多少?如果他是投资高手,实现财务自由可以快多少?

这里的算法就是假设一个人工资是1000每年(都经过通胀调整),每年存下一定比例的钱,多少年可以达到25倍年开支的财务自由标准。比方说如果可以存下80%,五六年即可,因为他的财务自由门槛是200×25=5000。即使不投资,6年也财务自由了。(我身边有人就是这样的,毕业后不久年收入就300万,而且他一年只花50万)

如果一个人只存下100块,那基本上安全退休都很堪忧。即使他年收益10%(这是扣除通胀后的数据啊!10%基本上可以算股神了),也要33年才能退休。即使他的收益像巴菲特一样高,也需要26年才能财务自由。

对于一个比较正常的模型,存40%。一个比较拙劣的投资方案,如果有3%收益,需要13.7年。如果投资比较好,8%,只需要11年。

学好这一篇伯格头投资第一课,你可以不做三四十年才财务自由的那个苦逼,成为13.7年的理财达人。学好伯格头第2课第三课第四课……你又可以把时间缩短到11年。 再好再好的投资方法,对一个人的财务自由的时间差别,也只是两三年而已。所以说这第一课比后面所有课都重要百倍。这就是为什么说存钱比投资重要的最精确的量化答案。

没错骚年,你再怎么研究投资,你这辈子的投资收益也将比指数低。即使比指数高很多,也顶多让你早两三年财务自由。有这点上雪球的时间,还不如买个指数基金然后去多多搬砖!

(图片来自 http://winni328.pixnet.net/) @今日话题=

產品經理們,請補上場景分析這一課

來源: http://newshtml.iheima.com/2015/0620/150052.html黑馬說:時下成功的品牌營銷無不以產品的獨樹一幟為起點。什麽樣的產品才是真正切中用戶潛在需求的極致化產品呢?

下文提及的場景分析法或許會對焦慮中的產品經理們有所啟發。作者唐文認為,所有產品最終都將與人發生交互,不考慮具體場景里人的心理以及人與人之間的關系,僅盯著產品不放,大量寶貴信息或將失之交臂,創新設想往往落空。文 | 易寶支付市場總監 唐文

編輯 | 齊介侖

需求在細節中

營銷就是:讓不知道你品牌的人知道你的品牌,讓知道你品牌的人喜歡你的品牌,讓喜歡你品牌的人買你的產品,讓買你產品的人經常買。總結為一句話:營銷就是推動一個企業的弱關系向強關系轉換的過程。

先來看一下營銷價值鏈:

產品經理是寶潔在上個世紀的創造發明,在此之前漫長的人類文明史上是沒有這個職類的。似乎也不太需要。幾千年來人們活得簡單,也一直活得很好,似乎吃穿住行四個字就囊括了人們的所有需求。

其實,人類的欲望是無止境的,只是古代的科技未能跟上發掘和滿足人類需求的步伐而已。就像在前汽車時代,福特問世人對交通工具的需求,他們的回答只是一匹跑得更快的馬,而一旦科技能把汽車造出來,人們就蜂擁著去買車,沒有多少人再留戀把馬作為交通工具了。

產品經理負責發掘人類無止境的需求,研發出此前不存在甚至人們未曾想過但實際有需要的產品。不過,一個難題直接擺在產品經理面前:人們有需求,但他們根本無法清晰地說出自己要什麽。正如我們在福特案例里提到的,沒見過汽車之前,人們對交通工具的需求永遠是一匹跑得更快的馬。

如何克服這個障礙呢?場景分析就是一個有效的方法。

舉例來說,我們要做一個公益捐贈,就可以應用場景分析的方法。操作的大致步驟是,先梳理出現實中的公益捐贈場景,然後剖析其中真正起作用的因素,再把這些因素通過網絡產品複原出來。

剛開始,大家覺得公益捐贈很簡單,等到大家收集資料、坐到一起頭腦風暴時才發現,公益捐贈的場景非常豐富,小到在銀行、餐飲企業的募捐箱隨手捐贈,大到捐贈給高校整棟的樓等等。

梳理好這些場景,就為後面的網絡產品開發打下了堅實的基礎,避免網絡產品成為“空中樓閣”。因為這些場景都是在現實里實實在在存在的,現在的問題就是能不能找到其中真正起作用的因素,或者說,用以鑲嵌最基礎的層次。

場景影響行為

我們再用幾個小例子來說明。

場景一:到類似麥當勞、肯德基的餐廳去吃飯,在餐臺交錢取餐時,端著餐盤,服務員找了零錢,看著旁邊正好有一個公益機構的愛心箱,就隨手把零錢捐了進去。

這是一個現實可見的場景。在這個場景里,起作用的因素是什麽呢?不見得每個人能立刻想到。這個時候需要引導,產品經理可以采用“替換法”來激發大家的靈感,找到真正起作用的因素,即把場景里一些要素用其他類似要素替換掉,看看場景還能不能成立。

比如我們問參與場景分析的眾人:“如果不是在麥當勞、肯德基,而是在一個不知名的小餐廳,你還會捐嗎?”

“不捐,我會覺得這家餐廳的老板想錢想瘋了。”當時有人這樣回答。

所以,第一個起作用的因素是信任。大家願意捐,是對類似麥當勞、肯德基的信任,相信他們真正會把這個錢交給公益組織。

“如果找的不是一兩塊錢,而是二三十元甚至更多,你還會捐嗎?”

“應該不會吧。”大家坦誠地回答。

所以另一個起作用的因素是小額,額度大了大家就猶豫了。

“如果當時你不是因為端著餐盤,而能很便利地把找零放回錢包,你還會捐嗎?”

“可能就不會了”。

所以還有一個起作用的因素是便利。

綜合下來,在這個場景里,對於推動公益捐贈真正起作用的三個因素是:信任、小額和便利。

在我們總結的現實中上百個公益場景里,百分之七八十都有信任這個因素。但情況也不完全是這樣,我們再看一個場景。

場景二:在公園里遊玩,看到一個裝滿水的魚缸,里面有條石魚,嘟著嘴巴向上,缸底鋪滿了硬幣。原來這是一個遊戲,你把硬幣從水面放下去,如果這個硬幣能很幸運地落到石魚嘴巴里的話,那麽你許的願望就可以實現。

在這個場景中,起作用的因素就沒有信任了。我們基本不會考慮這錢的用途,而是圖一時的好玩,所以一個起作用的因素是遊戲,遊戲激發了人們一時的興致。

此外還是那個道理,小額的硬幣大家願意積極參與,但如果真是手握金幣銀幣就難了,所以另一個起作用的因素是小額。最後,有一個顯而易見的因素,就是許願。所以,在這個場景里,起作用的因素是:遊戲、小額和許願。

抓住這三個因素,我們就可以用一個網絡產品把它實現出來——接金幣的遊戲:遊戲者充入10元錢,即可獲得一次遊戲的機會。遊戲中,天上會隨機先後掉下100個金幣,然後遊戲者需要操縱遊戲人物拿著大碗來回奔跑去接住這些金幣。遊戲結束後,凡屬於遊戲者沒有接住的金幣,按照比例統統捐贈給公益機構,比如有60個金幣遊戲者沒接住,那麽6元錢就要捐贈給公益機構。如果接住的金幣超過60枚,我們就允許遊戲者許一個願,進入易寶公益圈的許願墻。

這個網絡產品就把現實公益場景里起作用的因素實現出來了:遊戲、小額和許願。

基於場景談產品

場景分析的要點有兩個:

一、要如實地把現實中的場景描述出來。這就像公安破案要給各方做筆錄一樣,應原原本本地還原現場場景,一個場景一個場景地如實記錄下來。這是場景分析的基礎。一旦場景描述有偏差,後面的分析自然就難以正確。

二、分析出場景中真正起作用的因素,而後轉換為產品語言。真正起作用的因素常常比較抽象,能否看出它們考驗的是一個產品經理的硬本事。

每人每天至少使用上百種產品,很多產品都已非常熟悉。不過一旦要成長為專業營銷人才,成長為產品經理,要看出這些產品在被消費者接受和青睞問題上真正起作用的因素,就沒那麽容易了。如前述福特案例,普通消費者只會告訴你他需要跑得更快的馬,而真正的營銷人才知道,消費者更深層次的需求是速度快,乘坐舒適,打理便捷(不用為掃馬糞、鍘馬草而煩惱),於是這才有了車的誕生。

我有個小兄弟,初做產品經理,不知道如何下手,很苦惱,來向我討教。我約他一起喝茶,然後讓服務員拿來一個玻璃杯,透明倒梯形形狀的,問他這個產品為什麽這麽設計。他很茫然——看來看去這就是一個玻璃杯而已,有什麽設計的奧秘嗎?

我讓服務員再拿上來一個玻璃杯,純圓柱形的,然後端來一小杯油,讓他抹在手上,先去拿那個純圓柱形的玻璃杯。結果哧溜一聲,玻璃杯從他手里滑過,在地上摔了個稀巴爛。我再讓他去拿那個倒梯形形狀的,這次就不一樣了,縱然油多手滑,但倒梯形形狀就決定了這個玻璃杯之所以能牢牢拿在手里,並不是依靠杯子和手之間的摩擦力。

想一想那些家庭主婦在廚房里的場景吧:她們忙碌於鍋竈之間,滿手是油,忙亂之中口幹舌燥,拿起杯子想美美喝上一口水,作為一個產品經理,此時難道你還忍心她們再為一個輕易就從手中溜到地上摔碎的杯子而懊惱嗎?

這個親身實驗和場景描述讓這個小夥子恍然大悟。如果只是看產品本身,是很難看出產品設計要點的,必須放到場景里去,放到人和產品的交互里去,才能看得出產品設計的奧妙在哪里。

這同時也是產品分析和場景分析的區別。不少企業也常常做產品分析,比如把自己家的產品和競爭對手的產品進行對比,但只就單純的產品而言,分析來分析去總覺得收獲不多。其實,所有的產品都是用來和人交互的。不考慮具體場景里人的心理,以及人與人的關系,單純只盯著產品,就會損失掉非常豐富而寶貴的信息。這個時候談產品特點往往容易落空。

剛過去的星期五晚上,止凡參與了巴黎兄的課程。還記得與巴黎兄溝通時,他第一時間問:「你也花時間來參與,會否影響你形象?」,我的回應是:「我有何形象可言呢?而且我個人又喜歡學習,無所謂吧」。其實,工作坊的拍擋搞課程,早應該全力支持,到現場撐場,又能對財務知識溫故知新,何樂而不為呢?

當日有個小插曲,原來巴黎兄自備的手提電腦突然不能接駁投影機,當巴黎兄即時在whatsapp group內問及有否參與者有帶手提電腦時,見到group內不少參與者都十分積極回應,有的更表示可以返回公司取。最後,大家在等一位表示有帶手提電腦 的參與者到場,而巴黎兄就在等待期間先在沒有powerpoint之下演說,表現也十分淡定。

這個小插曲令我感覺到參與者對巴黎兄的擁護,大家都想把這個課程搞好,每個人都積極地出一分力,完全不會有「我付了錢,你要給我好服務」的消費者概念,太好了。始終,一個項目的成功,參與者的質素很重要。

我知道巴黎兄準備這個課程花了不少時間,亦很用心去安排,而且這類價值投資課程在坊間的確少見,能圓滿成功,實在很欣喜。另一個高興之處,是能看見這麼多人有心學習價值投資,這是提高香港投資水平的一個舉動。正如巴黎兄在課程之中所言,價值投資這只是基礎,90多人學完價值投資之後,回去會發展出90多種投資方法,很喜歡看到這樣百花齊放,而又是高水平的投資世界。

課程內容中有一些印象頗不錯的點子,例如談到中國天然氣,正如巴黎兄所言,我也很少會花時間看這些公司,但他為了課程也得要分析一下,希望了解一下「少年女股神」為何借這股可以發達。當時中國天然氣的股價為$1.2x,曾經有大行話只值8仙(請註意,是8仙,而不是8毛),巴黎兄簡單看看其權益,最後得到的結論,是這股只值4仙。它雖名叫「中國天然氣」,公司並無買賣天然氣,帳目奇怪。簡單的一個例子,說明了知價值與不知價值的分別。

另一個印象深刻的例子,是巴黎兄談及了買賣債券的回報。在今天低息環境,我並無買入債券。巴黎兄舉了好幾年前,債息5厘而股票息率回報3厘多的時期,及後債息下跌至2.35厘,短短兩年,債券面值大升,加上所得債息,投資回報超過5成。這概念有點像《股息投資法的威力》。尤其,今次所投資的工具是債券,其回報相對更穩當。從來,債券給投資者的感覺是穩定,沒有太大回報可言,但經巴黎兄這次舉例講解,令大家眼前一亮吧。

今次也有一些朋友一起到來,他們總會認為我不用參與這些課程,他們認為,相對我的財務知識,這課程內容應該是顯淺的。但正如我一開首所言,本身喜歡學習,贊成"stay hungry, stay foolish",如果什麼都話自己懂,又怎能從中發現其精彩之處呢?另外,巴黎兄在課程中透露會有高級班,的確十分期待,有興趣的blog友也不要錯過。

TPK宸鴻給大家的一課

|

||||||

|

面板及觸控面板只是冰山一角,LED、太陽能及很多蘋果供應鏈相關產品也都將面臨同樣挑戰,未來台系大廠要正面迎 戰?還是轉型暫避其鋒? 過去十幾年來,一直是台灣最引以為傲的兆元產業,面板及觸控面板產業,最近盤踞新聞版面,屢屢成為重要的新聞焦點。這其中最引人注目的三件新聞,其一是股 價一度漲到九八二元的TPK宸鴻,無預警宣布提列一次性的資產減損一八九.六五億元,導致第三季虧損一九三.九億元,EPS(每股盈餘)是驚人的負五十 五.一五元,導致宸鴻前三季財報端出虧損二一○.二二億元的難看成績單,前三季EPS是負六十一.○六元。從宸鴻財報中看出,台灣觸控面板產業處在酷寒的 嚴冬。 產能過剩、價格殺戮 面板寒冬提早報到第二個是景氣衰退,國內放無薪假人數到達五二九二人,創下三年來新高,其中單單華映就貢獻了三千人,根據中華映管的資料顯示,台灣廠的員 工有六○五九人,其中直接員工二八一九人,間接員工三二四○人。為因應這一波不景氣,華映先是出售桃園八德的四代廠給凌巨,並關閉一座龍潭的四.五代廠, 陸續資遣五二五名員工,同時進一步實施人力精簡計畫,放無薪假的間接人員將接近三千人。單是一家華映放無薪假人數已占半數之多,這是面板業寒冬的又一強大 訊號。 三是中國的京東方電視面板擴廠,前三季居然超過友達,躍居全球第四,不過,這只是以電視面板出貨「片數」計算,若以出貨「面積」來算,友達、群創仍領先很多。但是,這個訊息透露了京東方有逐漸趕上來的潛力。 根據IHS統計,面板標準規格大量生產,已漸成大宗物資,再加上產能過剩,價格殺戮,中國的京東方、華星光電加入削價戰,讓面板業的冬天比大家預期還提早來臨。 目前中國的面板廠仍不斷擴建新廠,幾乎是每年以四○%以上的速度在擴張產能,預計到二○一八年,中國會成為全球最大面板生產國,在全球產能比重將達三 五%;反觀台廠與韓廠產能增長不到二%。若以面板生產面積來算,京東方將在一八年正式超越群創及友達,成為全球第三大面板廠,也就是說,中國的面板廠將正 式在三年後完全超越台灣。 二十一世紀以來,台灣最琅琅上口的是兩兆雙星產業,尤其是「兩兆產業」指的是半導體與面板,半導體有台積電、日月光、矽品、聯發科撐住大局,成了台灣最驕傲的科技產業象徵;但是另一個兆元產業,現在看起來且戰且走,呈現頹勢。 面板業在○五、○六年最風光時,台灣的友達與奇美一度逼近韓國LGD及三星,○四年友達股價一度漲到七十九.五元,市值高達四六三五億元,當時尚未併群創的奇美市值也超過四千億元,再加上群創、彩晶、華映,真正形成了兆元產業。 但這十年來,台灣的面板產業提升有限,韓國仍遙遙領先,根據IHS預測,一五年全球大尺寸面板出貨總金額約七○九.○九億美元,其中LGD占二八.○ 三%,穩居龍頭寶座,三星以二一.五二%居次,群創的一五.四四%居第三,友達一四.一三%第四,明顯領先京東方與華星光電。明年京東方三十二吋出貨約二 三○○萬片,華星光約一八○○萬片,慢慢追了上來。 今年京東方新的八.五代線產能開出來,卅二吋出貨加溫,前三季電視面板實際出貨二四七七萬片,全年可能超過三四○○萬片,京東方以一四○%的出貨成長率,已擠下友達及華星光,搶占第四的位置。 而友達前三季電視面板出貨二○二二萬片,比去年同期減少六.五%,全年約二六四○萬片,衰退八.三%。華星光出貨一七七五萬片,衰退三.一%,全年出貨二四○○萬片,約衰退二.五%。京東方的進擊似乎特別值得注意。 友達、群創表現不佳 前景不安訊號浮現如果要把兩岸面板及觸控面板做一比對,我們拿京東方代表中國的面板產業,華星光電上市,資料取得不完整,因此,拿京東方來比台灣的友達與 群創,在觸控面板的競爭,中國有上百家觸控面板廠,但是我以最有競爭力的歐菲光電來比對,可以看出台灣產業面臨的壓力與挑戰。 先從面板產業來看,第三季季報已公告完成,友達淨利逐季衰退,但前三季淨利仍達一三一.一三六億元,EPS一.三六元,友達前十個月營收三○六○.九七億 元,衰退九.九%,毛利率一二.七七%,從獲利來看,友達差強人意,但前三季EPS一.三六元的公司,股價最低卻跌到八.二九元,目前也只有九元,友達每 股淨值一八.八元,股價淨值比只有○.四五倍,這是對前景很不安的訊號。 再看有郭台銘「背書保證」的群創,今年前三季淨利一七五.三八億元,EPS一.七七元,但是群創獲利表現不佳,股價也是連票面都搆不上,只有十元左右,最 低還一度跌到九.一元,對照每股二十四.二二元的淨值,股價淨值比只有○.四三倍,這恐怕連郭台銘董事長也要感到委屈。 台灣的面板雙雄目前處在極低的本益比,很低的股價淨值比,相對也產生市值偏低的問題。例如,友達資本額九六二.四二億元,市值只有八六六億元;群創資本額九九五.三六億元,目前市值也不過是一○○五億元。 這可看出,十年前這兩家市值加起來逼近兆元的面板雙虎,如今市值各不到新台幣一千億元,市場光環的衰落,在股價、本益比及股價淨值比上面已看出端倪。 京東方本益比近四十倍 台廠獨黯淡對照中國的京東方,一四年京東方全年營收三六八.一六億元人民幣,淨利二十七.一六億元人民幣,營收與友達、群創仍有一段差距,但獲利已追上 來。今年前三季京東方營收三六四.二億人民幣,已幾乎是去年的總和,淨利十九.八八億元人民幣,約新台幣一百億元,不如友達的新台幣一三一億元及群創的一 七五億元。但京東方毛利率二二.○六%,營益率五.○六%都優於友達、群創,更重要的是台灣的友達、群創本益比都不到十倍,京東方本益比逼近四十倍。京東 方挾高本益比,目前市值高達一○七九億元人民幣,這等於是台灣友達、群創五倍,從市場籌資擴廠角度來看,台廠只有挨打的份。 京東方營收、獲利都比不上群創、友達,但市值遠遠超過這兩家公司,已可看出台廠黯淡的一面。台灣昔日面板雙虎都這麼慘,二線的華映與彩晶就不用說了,這次 率先帶動放無薪假的華映,目前每股淨值只剩○.九元。華映從金融海嘯後,年年處在虧損狀態,從○九年迄今,累積虧損高達八四六億元,○九年還進行一次千億 元大減資,但仍難挽頹勢,未來只能縮小規模轉攻小尺寸面板。另一家彩晶,目前股價剩下三.七一元,市值只剩下約一二○億元。台灣面板業的慘,從彩晶、華映 已看出端倪,接下來,再不提升戰力,友達、群創恐怕也盼不到春天。 全球面板產業都籠罩在不景氣中,最大面板廠LGD剛公布第三季營收七.一六兆韓元,營收成長六.七四%,但營業利益三三三○億韓元,衰退三二.三八%,淨 利一九八六億韓元,較前一季大減四五.二九%,LGD的股價也從最高的五八七○○韓元,跌到目前的二○五○○韓元。日本載浮載沉的夏普,也公布四至九月的 半年報,夏普的本業虧損二五二億日圓,是三年來最大的虧損數字,夏普在十月三十日下修LCD的營運狀況,本業虧損恐怕會超過三百億日圓,夏普的LCD事業 正努力尋找合作夥伴,希望扭轉虧損,鴻海的郭台銘董事長可能也是合作對象之一。 從這個現象看,面板業不景氣恐怕是全球現象,但源頭可能與需求沒有提升,且中國兩大面板廠全力擴廠造成供需失衡有關。面對紅色供應鏈崛起,群創董事長段行 建表示,只有精進技術才能抗衡陸企。其實台灣面板業面臨的困難,韓國的LGD及三星也有相同的挑戰,韓系大廠面對中國殺價取量也是苦不堪言,但韓系大廠加 重LTPS(低溫多晶矽)、金屬氧化物薄膜電晶體(Metal Oxide)技術的投資及AMOLED(主動矩陣有機發光二極體),希望拉大領先差距。 除了面板產業,觸控面板也是另一個「慘業」,這次TPK宸鴻一次性提列資產減損,造成天文數字般的虧損,才讓大家驚覺觸控面板產業的可怕。其實最早「陣 亡」的是勝華,去年九月聲請重整,今年七月股票下市,勝華留下五三五億元的債務及帳上一八六.七億元的累積虧損。最近加入重整行列的,還有當年江朝瑞五十 五億元拿下經營權的達鴻。 宸鴻打銷減損 外資正面看待這次宸鴻提列資產減損,其中一項是認列達鴻的長投虧損七.六五億元,宸鴻入主達鴻原是看上了觸控感應器,但是景氣快速逆轉,達鴻爆發財務危機,已聲請重整。身為達鴻一九.九%的最大法人股東宸鴻,這回不再硬撐。 這次宸鴻提列資產減損,還包括處理閒置產能,包括平潭廠五.五代線四十五.三億元,一次就提列一六一.二五億元;另一個是不具生產力的生產部門,合計二 十.七五億元。宸鴻大手筆打銷減損,有趣的是,當天宸鴻股價反而急拉漲停,看起來,市場以正向看待,大家希望宸鴻一次性打包沉痾,讓體態好轉再創佳績,外 資評等也都往上看。這次董事長江朝瑞接受《今周刊》專訪也表示,宸鴻股價將來不會上千元,但是幾百元仍有可能,大家可拭目以待。 目前台灣觸控面板產業,除了F-GI(業成)第三季大賺九.五六億元,EPS三.一一元,有鴻海加持,表現出色外,其他觸控面板廠都陷入困局。同樣有鴻海 力量在其中的正達,今年八月也提列資產減損二○.五六億元,今年前三季虧損三十九.二億元,EPS是負一四.六元,看起來情況不太妙。 老牌的洋華連續兩年虧損超過一個股本,今年前三季虧損七.六億元,EPS負五.○二元,業績依舊在低檔;另一家介面前三季虧損一一.八億元,EPS負八.四元,介面為了救急,已宣布減資四三.五八%,希望拉升每股淨值,但是本業不能扭轉虧損,前景仍相當黯淡。 對照台系廠且戰且走,中國的歐菲光電實力蒸蒸日上,去年歐菲光電營收一九四.八二億元人民幣,淨利六.八一億元人民幣,今年前三季營收一三二.四一億元人 民幣,淨利三.四五億元人民幣,歐菲光電發行一○.三○六億股,以股價二十五.八五元人民幣來計算,總市值二六六.四億元人民幣(折合約新台幣一三三二億 元),目前的本益比高達三十六.四一倍。 如果拿歐菲光電代表兩岸的觸控面板產業,京東方代表面板產業,這些代表紅色供應鏈的成員,一享有很高本益比,二享有很高市值,在高本益比籌資擴廠都享有優勢情況下,台廠低本益比、低股價,再加上超低的股價淨值比,完全落居下風。 面板及觸控面板都是可以標準規格大量生產,加上可以殺價取量,這類「大宗物資」型的產業,將來都會面臨陸企挑戰,面板及觸控面板只是冰山一角,LED、太 陽能及很多蘋果供應鏈相關產品也都將面臨同樣挑戰,未來台系大廠要正面迎戰?還是轉型暫避其鋒?經營者必須冷靜思惟! 從觸控面板到零組件,台商面對陸企全線進逼,價格戰必須升級為技術戰才能勝出。 紅色供應鏈的成員,享有高本益比與高市值,在籌資擴廠都有優勢之下,台廠低本益比、低股價,再加上超低的股價淨值比,完全落居下風。

撰文 / 謝金河 | ||||||

Next Page