- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

新三板超六成公司凈利呈正增長 申萬輔導494家盈利排榜首

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2017-05-03/1100832.html每經記者 冷輝 張祎 每經實習編輯 畢陸名

年報是上市公司過去一年經營狀況的成績單,也是投資者決策的重要依據。從新三板年報披露情況來看,如果投資了房地產行業,那麽在這一年有90%的概率會盈利。反之,如果投資了礦產公司,有30%概率會虧損。對於投資者而言,最為關心的不外乎以下兩個話題:未來錢該投向何處?如何規避行業投資雷區?

不妨看看《每日經濟新聞》記者對10554家新三板公司年報的深度解讀吧,答案或許就在這里。

越來越多的新三板企業奔赴IPO,提前布局至關重要。關註公眾號“NBD財訪”進入微信平臺,獲取最優質新三板公司董事長的深度訪談,在此前專訪的企業中,金宏氣體等公司的IPO申請已獲證監會受理,確成矽化等6家公司已進行IPO輔導。

批發和零售業易踩雷

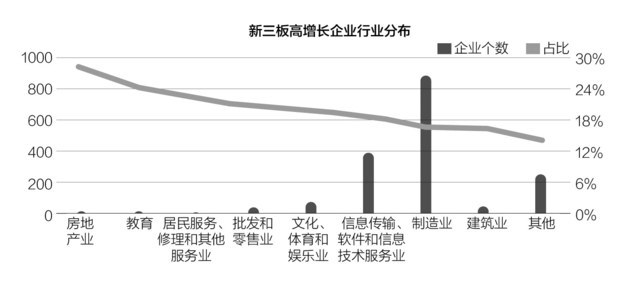

八成新三板企業有盈利,那麽哪類公司最賺錢肯定是投資者最關心的話題。《每日經濟新聞》記者統計了行業內擁有標的數超過100家的11個行業。從整體情況看,最賺錢的企業莫過於制造業,合計凈利潤達到了600.62億元,較2015年的508.27億元同比增長18.17%,連續兩年成為新三板最賺錢的行業。

不過,金融業也是香餑餑,行業擁有的133個標的企業中有116家企業實現盈利,占比高達87.22%。其次是建築業,行業的346家公司中有301家企業賺錢,占比為86.99%。備受資本市場關註的TMT行業卻表現的並不出彩,以信息技術、軟件為主的行業共計2130家企業,但是盈利的企業僅有1593家,占比75%。

而房地產業可謂是一支獨秀,92%的行業內企業2016年凈利潤均為正,虧損企業僅有6家。

另外,《每日經濟新聞》記者註意到,一些傳統產業成為虧損高發區域,如采礦業等行業,虧損企業占比達到乃至超過33%。

在擁有超過200家企業標的的行業中,批發和零售業成為最容易踩雷的行業。總計446個標的企業中,117家企業虧損,占比達到了26.23%。也就是說,投資此行業的公司時,每4家就有一家要虧損;其次文體娛樂業、租賃設商務服務業表現也欠佳,虧損企業占比分別達到了24.66%、23.63%。

從盈虧企業數量來看,2016年歸母凈利潤為負的企業數量為2121家,按證監會的行業分類指引來看,虧損企業主要集中在制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業,分別為949家、537家,合計占虧損企業總數的70%。上述兩行業虧損企業數量占各自行業的企業總數比例分別為17.94%、25.21%,而盈利企業也集中於這兩個行業,主要由於是基數夠大。兩行業企業總數為7421家,占已披露年報總數的70.3%。

廣發證券督導企業“放心”

有知名投行人士對《每日經濟新聞》記者表示,大多數券商做企業盡調時通常跟蹤1~2年乃至更長,一方面避免出現企業“跑路”等問題,另一方面也是尋找好公司。

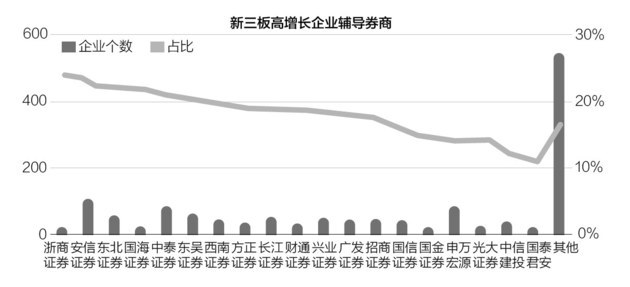

《每日經濟新聞》記者統計了已披露年報掛牌公司情況,發現其背後的主辦券商最多的如申萬宏源督導超過600家企業,業務少的券商也督導了6家掛牌公司。這些券商督導的企業業績表現差距很大,有的券商督導企業虧損占比不足5%,有的券商督導企業的虧損占比超過40%。

其中,11家券商輔導的企業均有超過200家2016年凈利潤實現盈利,申萬宏源證券494家領銜第一,安信證券、中泰證券也達到了440家和366家。不過按照督導企業盈利占比來看,廣發證券督導的303家企業中有267家實現盈利,占比達到了88.12%。長江證券緊隨其後,督導企業盈利占比也有83.93%。督導企業盈利占比超過八成的共有七家券商,從2016年盈利企業占其所輔導企業總數的比例來看,有六家小型券商所輔導的企業均不足10家,全部實現盈利。三家券商所輔導企業數量均不足百家,實現超過92%比例數量的企業盈利。

業內:新三板不存在年報行情

截至4月30日,滬深兩市3204家上市公司年報全部出爐。在A股市場,一直有所謂的年報行情。那麽,新三板市場有沒有類似的概念呢?對此,《每日經濟新聞》記者專訪了東北證券新三板研究中心總監付立春,請他為投資者支招。

問:新三板有年報行情嗎?

付立春:新三板的投資在宏觀經濟比較有確定性的情況下,一定要精選優質企業。對企業認真調研,深入了解,是投資任何企業的前提。

其實,新三板對投資的專業度要求是比較高的,針對單個企業來看,像A股那樣,炒作概念那樣是行不通的。在A股,年報披露完了,往往有一波年報行情,但是新三板是不存在的,不能照搬A股的投資思維方式。

問:您有什麽投資建議呢?

付立春:我覺得還是用比較的眼光去看吧。行業內企業比較,中小創,主板公司間的比較,看清企業的行業發展情況以及公司所處的地位,對於了解企業的基本面有好處。

問:制造業是新三板一個比較賺錢的行業,增長速度大概有20%,但是金融業凈利增速出現了明顯下滑,如何看待這一情況?

付立春:制造業其實回報比較大,它的抗風險能力還相對比較強,它的硬資產比較多,它的規模也比較大,確定性比較強一些。

隨著市場泡沫的破裂,一些“水”退出去以後,一些“裸泳”的也露出來了,而實體的傳統行業增長更加確定一些。一些真正有技術的企業,我覺得會有一個比較好的增長。某些行業可能會受到經濟波動的影響,彈性比較大,一些龍頭企業會慢慢地成長起來,增速會恢複。經濟長期是向好的,我相信這些新三板企業還會有優勢的。

中國再次名列對德投資榜首:去年投資近300個項目

2016年外資在德國的投資項目中,哪國最多?最新報告稱:還是中國。

據德國聯邦外貿與投資署(GTAI)18日發布的2016年外國投資報告,中國2016年在德國投資項目數量達281個,這已經是中國連續第三年成為在德國投資項目數量最多的國家,比2014年增長48%(2015年260個,2014年190個)。

報告稱,在281個項目中,預計中國企業會創造至少3900個工作崗位,這也刷新了中國在德國創造的就業崗位紀錄(2015年為1170個崗位)。

報告還顯示,中國企業投資的主要行業為商業與金融服務,達27%;機械制造與設備(11%);電子與半導體行業(10%);汽車行業(10%)。中國企業所投資的業務範圍最多為銷售與市場支持(44%),其次為商業與服務業(15%),零售(13%),制造與研發(11%)。

中國企業投資德國的主要行業之一是機械制造與設備

據GTAI統計,2016年共有1944個投資項目落戶德國,均為綠地投資項目或擴建項目,收購與並購並不統計在內。其中中國最多,其次是美國(242個),瑞士(194個),英國(125個)和荷蘭(105個)。超過40%的投資項目來自歐盟國家。

“中國連續三年成為在德國投資項目數量最多的國家,顯示了中國企業對德國作為投資地的信任。”GTAI總經理貝諾·彭澤博士(Benno Bunse)說:“德國作為歐洲最大的市場,以其強大的工業基礎、穩定的經濟狀況與巨大的市場潛力以及傑出的研發環境吸引著中國投資者。越來越多的中國企業,通過在德國投資開拓國際市場,也提升自己的品牌與技術。”

GTAI是德國聯邦政府對外貿易和對內引資的機構。該機構為進入德國市場的外國公司提供咨詢和支持,並協助在德成立的企業進入外國市場。

此內容為第一財經原創。未經第一財經授權,不得以任何方式加以使用,包括轉載、摘編、複制或建立鏡像。第一財經將追究侵權者的法律責任。

如需獲得授權請聯系第一財經版權部:021-22002972或021-22002335;dujuan @yicai.com。

中國連續三年穩坐對德投資榜首 整合障礙是最大挑戰

成為中國企業在德國的雇員之後,盧茨(Nicolas Lutz)學會了使用微信。

2016年5月,吉林通用公司歐洲研發中心正式在德國慕尼黑揭牌成立,盧茨擔任該研發中心CEO。今年5月初,盧茨在慕尼黑對第一財經記者說:“不用微信,沒法和總部溝通。”

近幾年中國企業掀起“走出去”熱潮,加大了對歐洲的投資,尤其是對德投資快速增長。不管是綠地投資還是並購投資,挺進德國之後,中國企業都面臨著一些考驗,包括語言、法律、文化等方面。而中企想在德國取得成功,避免“水土不服”,必然要加強溝通和融合。

中企赴德投資增速迅猛

德國聯邦外貿與投資署(GTAI)5月18日發布的2016年外國投資報告稱,中國2016年在德投資項目數量達281個,這已經是中國連續第三年成為在德國投資項目數量最多的國家,比2014年增長48%(2015年260個,2014年190個)。這些項目均為綠地投資項目或擴建項目,收購與並購並不統計在內。

上述報告還顯示,中國企業投資的主要行業為商業與金融服務,達27%;機械制造與設備(11%);電子與半導體行業(10%);汽車行業(10%)。中國企業所投資的業務範圍最多為銷售與市場支持(44%),其次為商業與服務業(15%)、零售(13%)、制造與研發(11%)。

根據中國商務部的統計,截至2013年底,中國在德國非金融類投資存量為39.8億美元,到2016年底,這一數字已經攀升至88.27億美元。2016年中國對德投資29.45億美元,同比增長258.6%,高出同期德國在中國投資2.35億美元。但從存量看,截至今年3月底,中國對德國累計投資92億美元,遠低於德國對華投資的290億美元。

李鋒於三年前成立了漢堡中國商務中心,並擔任執行主任。該中心與漢堡經濟促進局合作,幫助中國資金對接德國的品牌和技術。他對第一財經記者表示,2004年左右中企開始投資德國,近兩年迅猛增長。大企業一般有自己的渠道,中小企業的需求強勁,它們缺乏人才,存在溝通障礙,漢堡中國商務中心可以提供從前期的市場調研、商務考察到後續的公司註冊、尋找辦公地址、招聘服務等一系列的服務。

2012年斐訊集團以50萬歐元的註冊資本在慕尼黑成立了斐訊歐洲總部,側重於研發。不僅是斐訊,在德國設立研發基地的企業大量存在。

淄博瀚海慕尼黑科技園是德國第一家來自中國的高科技園。該園區於2013年7月由淄博國家高新區聯合北京瀚海智業等五家公司投資700萬歐元而建成。園區管委會主任劉秀飛稱,已經有十幾家來自中國的企業入駐園區,包括一個國家級研究中心——中國國家磁懸浮交通工程技術研究中心慕尼黑研究基地,以及一個省級的研究中心——山東省科學院德國研究中心。

蔚來汽車為何選擇在慕尼黑設立全球設計研發中心?蔚來汽車德國分公司董事總經理張暉告訴第一財經記者,慕尼黑是德國經濟最發達、最宜居的城市,人才獲取比較便利,而且這里汽車工業非常發達,儲備了大量高端人才。

“中國連續三年成為在德國投資項目數量最多的國家,顯示了中國企業對德國作為投資地的信任。”GTAI總經理貝諾·彭澤博士(Benno Bunse)說,“德國作為歐洲最大的市場,以其強大的工業基礎、穩定的經濟狀況與巨大的市場潛力以及傑出的研發環境吸引著中國投資者。越來越多的中國企業,通過在德國投資開拓國際市場,也提升自己的品牌與技術。”

中方並購投資曾遭質疑

GTAI的報告還稱,從收購並購項目數來看,中資去年對德企收購的項目數僅占所有外資對德企收購項目數的3%。但中資對德並購項目在去年有顯著增長,達到了1707項,是2015年的4倍。GTAI官員稱,雖然中資並購項目數量不多,但金額巨大。

在這些並購項目中,最引人矚目的無疑是美的並購德國工業機器人巨頭庫卡,這一高達45億歐元的並購項目可謂一波三折,德國聯邦經濟與能源部去年8月最終確認交易“無公害”,為這一並購項目亮起了綠燈。去年5月,美的向庫卡發起並購要約,其後時任德國經濟部長加布里爾在柏林對美的集團增持庫卡表示了反對意見。

中國企業在德國“買買買”,來自德國的質疑聲音此起彼伏,加強對外資審查的呼聲不斷。

德國巴伐利亞州經濟與媒體、能源與技術部國際化與工業司副司長埃德(Markus Eder)對第一財經記者表示,很樂意看到更多中資企業來巴伐利亞州投資,比如綠葉制藥、林德液壓等並購項目就很成功,並購是好事。民眾的擔心主要集中在並購投資上,擔心德國核心技術被賣到中國,來自中國的並購投資規模比較大,超過了過去很多年的總和,對綠地投資並不太擔心。巴州政府建議加強對外資並購的審查:一是從國家安全的角度出發,審查是否有核心技術被出售,二是審查並購背後是否有外國政府的補貼支持。“這不是針對中國企業的,對所有歐盟以外的企業都是如此。”

5月3日的B20峰會期間,德國聯邦工業協會(Federation of German Industries,BDI)主席肯普夫(Dieter Kempf)告訴第一財經記者,德國的確存在來自中企投資的懷疑聲音,比如“中國企業會買空德國中小企業”,但這種擔心其實沒有必要。只要能幫助穩定甚至創造就業,促進經濟增長,這樣的中企參股或者收購德國企業就是值得肯定的。通過與中國企業合作更好地進入中國市場,對很多德國公司來說非常具有吸引力。

Smaato公司聯合創始人Petro Vorsteher對第一財經表示,移動設備發展潛力最大的市場在中國,Smaato的最大競爭對手谷歌、臉書等都還沒進入中國,通過並購公司能順利進入中國市場。2016年6月,華誼嘉信公告通過並購基金投資了移動廣告交易平臺Smaato。

“德國企業在中國投資還面臨一些準入問題,而中國企業在德國和歐洲投資卻不會碰到同樣的障礙。如果中國能逐漸擴大市場開放程度,減少這種不對等,那麽在德國和歐洲出現的圍繞中國投資的一些質疑將會消失。”肯普夫說。

李鋒說,權衡下來,德國企業更願意將公司賣給中國企業,中國企業一般不會裁員,而且中國市場大。其實在德國“中國人有錢,與中企合作有前途”這樣的聲音更多。德國人更擔心的是企業被收購後的延續性。

2016年11月30日,山東綠葉制藥集團收購了位於德國的瑞士Acino公司旗下透皮釋藥系統業務(TDS),這讓綠葉制藥集團在德國巴伐利亞州米斯巴赫市有了自己的生產和研發基地。綠葉制藥德國公司負責人Joerg Scheidle對第一財經記者表示,在漫長的談判和並購過程中,因為不清楚將來的主人是誰,他們很緊張,但一切塵埃落定之後反而讓大家松了一口氣,中國股東很務實,他們的速度、活力以及對產品的理解程度令人吃驚,他們是戰略投資者而非財務投資者,對產品很重視。雖然完成並購時間不長,但感覺決策速度變快了,以前積壓的計劃也能較快落實。他還表示,並購之後,公司正在整合德國和中國的產品,分析哪些產品可以進入中國市場,哪些產品可以進入歐洲市場,初步打算在中國生產藥用膠布。

深圳長園集團旗下長園和鷹是中國首家研發生產數控裁剪機的企業,2009年長園和鷹戰略收購了德國一家數控裁剪機研發生產和銷售公司,這家位於德國巴伐利亞州第三大城市奧格斯堡市的公司已經被打造成長園和鷹在歐洲地區的產品銷售、售後、生產及研發區域總部。

長園和鷹歐洲子公司總經理王飛對第一財經記者稱,德國這家小型企業技術不如長園和鷹,但是銷售網絡在歐洲小有名氣,希望通過並購擴大產品在歐洲的銷量,事實證明這一策略是成功的。原來通過外貿渠道,每年歐洲的銷量寥寥,並購之後,產品銷量大增。

中企如何避免“水土不服”

“德國是外來投資熱土,但不是聖土,會有企業水土不服。”5月初,中國駐德國慕尼黑總領事館經濟商務領事(參贊)裴永貴對第一財經表示。

裴永貴在德國工作多年,他說,中企投資德國,有喜劇,也有悲劇,面臨語言、文化、管理理念、融合等各種挑戰,歐洲內部融合都經歷了60多年,的確需要時間。據了解,有的企業經過六七年才扭虧為盈,而有的五六年仍然虧損。

安永會計師事務所今年4月發布的報告稱,2016年歐美地區繼續成為最受中企歡迎的海外投資目的地。根據安永的調查,在企業風險中,65%的受訪企業認為投資後的整合障礙是最重要的挑戰,但其中只有1/3的企業選擇事先為此制定詳盡完善的整合方案,顯示中國企業在風險防控方面仍有不足。

李鋒對第一財經表示,中企赴德投資也需要有憂患意識,需要規避風險,做好本土化,比如法律、稅務以及企業運作都要接地氣,還要了解德國文化,與當地團隊有效溝通。

張暉說,蔚來汽車德國分公司從2015年6月的16人團隊發展到如今的108人,過程並不輕松,尤其是作為一家初創公司,又是中國企業。剛開始招人很辛苦,沒人了解。2014年還沒有自己的辦公室,面試是在慕尼黑一家咖啡館進行的。

如今,蔚來汽車吸引了不少人才加盟,包括主管設計的副總裁克里斯·托馬森(Kris Tomasson),托馬森曾是寶馬i系列車型外觀設計負責人。當第一財經記者問他為何選擇加盟蔚來汽車這樣一家初創公司時,托馬森說,因為在加入之前跟蔚來汽車的創始人李斌有過長談,雙方在對汽車行業的看法上擦出了火花,希望在汽車行業有突破性的發展。

中國銀行慕尼黑分行助理總經理匡立稱,中國銀行1989年進入德國,作為首家進入德國的中資金融機構,中國銀行在2016年參與了三分之二中企在德項目的融資。

吉林通用公司德國研發中心負責產品的設計,設計之後在中國制造,產品再返銷德國市場,奧迪、保時捷都是公司的客戶。盧茨說,他們也面臨一些挑戰,其一,如何說服德國客戶使用中國生產的產品;其二,人才短缺,尤其是汽車方面的高端人才,需要爭搶;其三,成本高,這包括人力、生活、溝通等方面的成本,比如為了溝通順暢,中國公司和德國研發中心的人員需要在中、德之間不停飛來飛去;其四,文化方面存在差異。

此內容為第一財經原創。未經第一財經授權,不得以任何方式加以使用,包括轉載、摘編、複制或建立鏡像。第一財經將追究侵權者的法律責任。

如需獲得授權請聯系第一財經版權部:021-22002972或021-22002335;dujuan @yicai.com。

問鼎全球最佳創投人榜首 “饑餓者”沈南鵬:賭賽道更要深耕賽道

在全球投資“點金聖手”中,站在創業者背後的中國投資人開始走向臺前,並表現出與全球頂尖投資人等量齊觀的價值和力量。

近日,被譽為投資領域“奧斯卡”級別榜單——美國《福布斯》雜誌“全球最佳創投人”榜單(The Midas List)揭曉,這份擁有8年歷史的榜單,第一次被一位來自中國的風險投資人——紅杉中國創始管理合夥人沈南鵬拔得頭籌,成為不折不扣的“全球VC第一人”,而他所領銜的紅杉中國也表現突出,共有9位投資人登上該榜單,位列投資機構上榜人數之冠。

在過去的13年,他和紅杉資本中國基金不斷開疆拓土,已投資了超過500家公司,在這長長的投資清單上不乏京東、新美大、今日頭條、唯品會、滴滴等一批明星公司,這些公司已經成為中國創新創業的典範,有些甚至已經在全球競爭格局中扮演著重要角色。

在創投界流傳著“你可能不認識沈南鵬,但一定在用他投資的公司的服務”、“他買下了中國互聯網的一半”等說法。但對於學霸出身並擁有光鮮職業履歷的沈南鵬而言,持續搶眼的業績背後,是他投資理念和商業價值觀的思索和實踐。

賭賽道更要深耕賽道

在創投圈,以紅杉中國為代表的投資機構已經成為BAT之外攪動行業格局的第四股力量,在諸多大型並購案背後,都有紅杉中國的身影閃現。

最近阿里巴巴95億美元全資收購餓了麽,作為餓了麽最早且持續多輪跟進的投資機構,紅杉中國成為背後最大的贏家,也成為紅杉中國歷史上最大的一次投資企業的並購案例。

“賭賽道”被視為紅杉中國投資的經典章法。十幾年前,因為抓住了電子商務蓬勃發展所帶來的機遇,紅杉中國成為這場資本遊戲中的佼佼者,阿里巴巴、麥考林、樂蜂網、聚美優品、美麗說,彼時幾乎能叫得上名字的電商背後都有紅杉中國的影子。再到7年前,伴隨移動互聯網的升溫,紅杉中國又開始押註本地生活類項目,大眾點評網、美團網、餓了麽、趕集網都成為O2O賽道上的重量級玩家。

但賭賽道並非買下整個賽道,對於投資機構,特別是專註於早期和成長期的投資機構而言,投資賽道意味著對機構的管理能力提出了很高的要求。首先要抓準熱點、賭準賽道。

嗅覺敏銳、進入早、速度快是沈南鵬投資的一大特色。馬化騰曾在一次公開演講中表示,“騰訊過去也投了數百億美元的投資,基本上每一個項目都會看到沈南鵬的團隊已經在一兩年前進去了,所以他的眼光非常獨到,也非常好。”

仔細梳理紅杉中國十幾年的投資和退出情況會發現,近乎半數的項目集中於A輪早期投資。雖然伴隨機構規模的擴大,紅杉中國的業務版圖已經覆蓋天使、風險投資和PE投資全產業鏈模式,但在挖掘創新創業項目上,沈南鵬始終保持敏銳狀態,以當下大熱的人工智能技術為例,早在4年前沈南鵬就已經開始做相應的布局。

在周鴻祎看來沈南鵬是一個饑餓的人,“他看到項目就像聞到了血腥味的狼一樣,或者像鯊魚聞到血腥味一樣,聽到一點風聲就會去拼搶,去追蹤,是一個非常積極的人。”

對賽道或新商業模式判斷背後,是風險投資基金的長期研究和跟蹤,在紅杉中國,每個投資人都有一個各自細分行業的圖譜,密密麻麻的圖譜上畫著整個產業鏈涉及的公司以及發展狀況,伴隨認知的進化,地圖也在不斷完善,日積月累對於產業格局的現狀和發展也越來越清晰。

在沈南鵬看來,另一個投資原則,則是要在抓熱點、賭賽道之外,深耕賽道,在同一領域“多點占位”,但又不會去投兩家直接在同一時段競爭的公司。

沈南鵬稱,在投資美團和大眾點評,兩家又變成直接的競爭對手的背後,是成百上千的其他競爭對手都倒下了。同時,紅杉的定位是小股東,當這些公司考慮有業務合作或是合並的時候,扮演的是參謀和中間人的角色,穿針引線的作用更大一些,而最終的所有決策一定是CEO在做。

不過面對當下強者愈強的競爭格局,紅杉中國的投資策略也在做出相應調整,一旦捕捉到行業里處於顯著領先位置的公司,就不斷加碼。例如在新美大估值300億美元的時候,作為早期投資人和第二大機構股東紅杉中國繼續加碼。

在沈南鵬看來,頭部公司的發展規劃已經與幾年前特點不同,它們往往會在企業戰略和業務拓展充分釋放以後再去上市,這也需要投資機構有足夠耐性。

Long china背後的新機會

“今天的私募股權基金不投資中國就不可能成為世界級的投資機構。”在過去的幾十年,沈南鵬始終堅持“Long china”(做多中國)投資理念,也被沈南鵬視為過去幾十年最重要的判斷。

沈南鵬認為不管是誰上榜,最大的支撐依據是整個市場起來了,中國的新經濟甚至比美國有更大成長空間。的確在投資上,以沈南鵬為代表的一批優秀投資人在向世界講述中國故事,並證明中國投資市場的日趨成熟。

早在2011年,福布斯該榜單發布的時候沒有一個中國投資人上榜,雖然彼時《福布斯》一再強調中國因素發揮了重要作用,稱上榜投資人所在的機構有75%以上都在中國開展業務,全部100名科技行業投資者中,有10位曾投資過中國或是指導自己的投資公司實施以中國為核心的戰略。時至今日上榜人數達到16人,接近整個榜單的1/5,且有兩位投資人跳躍式進入前十。

雖然當下互聯網呈現強者愈強的馬太效應,移動互聯網紅利已經在消失,創業進入了深水區。但沈南鵬認為互聯網的行業已經不僅僅局限於線上的互聯網產品本身,它同時包括對“傳統”產業的改造與升級。互聯網在中國,已經不僅僅是BAT、京東、小米,TMD(滴滴、美團、今日頭條)這麽一個群組,今天任何一個行業都要跟信息科技緊密連接在一起。

眼下,紅杉中國正在竭盡全力把目光聚焦在遠處的賽道上。當下中國經濟在從舊的增長動能切換到新的增長動能關鍵時期,上一輪科技進步帶來的增長動能逐漸衰減,沈南鵬堅信信息化和智慧化是未來發展方向。

一方面雲計算、傳感技術、人工智能等關鍵領域都有一些技術性突破。另外一方面信息技術與生物、新能源、新材料、機械等各個行業交叉結合,一個信息技術引領的全新科技時代正在到來。

資本在其中應該扮演的角色,也不僅僅在於從投資上獲取回報,而是演化成技術參與者和助推者。“資本可以深度整合資源,引領行業對信息化的著力建設,優秀的資本可以是市場中有效的助推器、加速器和平衡器。”沈南鵬表示。

中國旅客數目去年登榜首

1 : GS(14)@2016-10-13 07:42:08【明報專訊】旅遊業已成為泰國經濟重要支柱之一,去年泰國國內生產總值(GDP)近半來自旅遊業,而旅遊業空前的成功主要歸功於中國旅客人次,去年來自中國的旅客數目,竟首次超越東盟地區(ASEAN),泰國觀光協會副主席劉少翁(Somchai Chomraka)直言,今年中國旅客極有機會突破1000萬人次。

今年或突破1000萬人次

劉少翁表示,過去國家GDP增長主要受出口稻米所帶動,惟近年入境旅客數字屢創新高,去年GDP增長錄3.1 %,當中1.5至1.7百分點來自旅遊業。據泰國旅遊及體育局公布數據,自2015年起,中國赴泰旅客人數首次超越由印尼、新加坡等9個國家組成的東盟(ASEAN)。去年內地旅客錄793.4萬人次,按年增71.1%;來自東盟旅客合共錄788.6萬人次,按年增長18.7%,9個國家累計的旅客人次竟落後中國。今年首8個月,中國赴泰旅客人次仍一馬當先(見圖),未計及黃金周,已錄665.6萬人次,劉少翁預計,今年中國旅客有機會突破1000萬人次。

中國旅客去年每人每日於泰國的平均消費為5982泰銖(約1298港元),較香港錄6120泰銖(約1328港元)低2.31%,惟前者增長幅度達8.83%,加上內地赴泰旅客人次已在眾地區中稱霸,內地客的消費力實在不容輕視。劉少翁稱,去年遊客總消費金額達2萬億泰銖(約4340億港元),其中,內地遊客貢獻約3760億泰銖(約815億港元),佔整體近兩成,預計今年遊客消費將增長至2.5萬億泰銖,隨著內地中產階級崛起,其對泰國經濟貢獻將愈來愈高。

來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 5865&issue=20161013

Dear Jane MV登YouTube榜首

1 : GS(14)@2016-12-09 00:03:48資料圖片

樂隊Dear Jane首歌《哪裡只得我只你》最近大熱,除獲Apple Music及iTunes選為年度精選,YouTube「十大熱門音樂影片」及「十大熱門本地影片」均高踞榜首,捱足12年總算捱出頭。樂隊主音黃天翱(Tim)昨受訪時說:「非常開心,我哋夾咗Dear Jane十年有多,今年成績係非常好,一路只得儍氣去堅持,多謝大家支持,萬分感謝。」採訪:小米

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20161208/19858123

【Fami通】正式改朝換代!《PUBG 絕地求生》登Twitch收視榜首

1 : GS(14)@2017-09-17 12:59:08現時《PUBG》仍然處於搶先試玩階段,不知道在正式推出再加上 Xbox One版本發售後,其走勢會不會更加凌厲呢?

《PlayerUnknown's Battlegrounds》(絕地求生)這款提供一百人同時遊玩的線上混戰遊戲自從三月推出以後就口碑不絕,其玩家人數持續刷新紀錄,早幾天甚至已經突破了90萬人,成為了 Steam人氣最高的遊戲。但這款怪物級遊戲在稱霸 Steam之後步伐仍然未有停下來的跡象,早前直播平台 Twitch提出最新的收視報告,其收視時數在數月間持續上揚,最後終於在八月份超越了《League of Legends》(英雄聯盟)!

遊戲亦在製作中,畫面亦在不斷強化。

《League of Legends》(英雄聯盟)近年高踞線上遊戲榜首,這回首次失利,真正遇上勁敵了!

《League of Legends》自從2014年10月起就稱霸着 Twitch,收視一直保持冠軍,但隨着《PUBG》遊玩人數增長,它於 Twitch上的收視亦節節上升,直到今年八月份終於攀升成為第一位,結束了《League of Legends》連續34周的霸主地位。其實在上月份《PUBG》成為 Steam上遊玩人數第一位的時候,仍然有不少人質疑這不過是單一平台的表現而未具足夠代表性,但現在甚至連直播表現同樣稱冠,相信足以證明它已經榮登線上遊戲第一位的寶座,由挑戰者搖身一變成為一代王者了!

www.famitsu.hk記者:力王2017果籽繼續認真知味。識買惜用。行以求知。好事多為。重修舊好。緊貼果籽報道,即like:http://fb.me/AS.AppleDaily

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20170906/20143919

馬化騰登大中華富豪榜首

1 : GS(14)@2018-03-01 08:10:06【明報專訊】《2018胡潤全球富豪榜》噚日出爐,華人首富三甲再無大家熟識嘅香港代表李嘉誠, 焦點變成由騰訊(0700)主席馬化騰躍升為「全球華人首富」,撼贏長期競爭對手馬雲。

今年全球10億美元富豪一共有2694人,當中大中華區有819位。馬化騰喺全球排名躍升23個名次,升上第15位,仲做埋大中華區嘅榜首。喺區內排第二位嘅係中國恒大(3333)主席許家印,而香港代表就以90歲嘅恒地(0012)主席李兆基,排區內第三名。

一直同馬化騰爭崩頭嘅阿里巴巴主席馬雲,只能排大中華區第四名,全球排第二十六名,比起舊年跌咗6個名次。而碧桂園(2007)太子女楊惠妍同長和(0001)主席李嘉誠就分別係大中華區第五同第六名首富。

馬雲位列第四名

至於全球首富寶座,就由亞馬遜創辦人貝索斯取代咗微軟創辦人蓋茨,股神巴菲特就保持住第二名。

email: [email protected]

[小琴密語]

來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 8061&issue=20180301

Next Page