來源: http://www.iheima.com/news/2016/0415/155231.shtml

導讀 : Songtaste的音樂恍若回蕩在耳畔,但何以至死的思考,似乎更加“余音繞梁”。

文/汪晨 編輯/齊介侖

Songtaste是連續創業者李樹斌在2006年創立的一個音樂分享網站。通過大量音樂愛好者對內容的上傳、推薦,截至2009年夏,該站點已收獲500萬用戶和300萬首歌曲。

但版權問題一直讓李樹斌很是頭疼。由於Songtaste采用的是UGC模式,用戶上傳的歌曲常有違規問題發生,李因此屢被文化執法部門請去接受問詢和處罰。另外,李幾乎在同一時期創立了另一個創業項目“好樂買”,因兩者無法兼顧,加之音樂產業難以變現等原因,創業3年後,李有意將Songtaste出售。

A8音樂集團看上了Songtaste。2010年,A8支付800萬元現金收購了Songtaste 80%的股權,後歸入A8旗下多米的陣營。據A8某位要求匿名的前員工透露,因轉戰移動端及改造難度高等原因,A8實際上在收購之後無限期擱置了Songtaste。外界所能看到的只是,2015年7月20日,Songtaste正式宣布,因“版權問題”,其音樂業務在該通知發出一周後徹底關閉。

為詳盡了解Songtaste在被收購之後的具體變動及關閉網站的戰略考量,i黑馬曾多次聯系A8董事長劉曉松,但劉以“不用了謝謝”為由拒絕了采訪。

李樹斌迄今仍然認為,音樂產業難盈利的現實問題阻擋了Songtaste的正常發展。“那時如果有盈利模式,能賺很多錢的話,我可能也不會去創立好樂買,反而去用心地經營它,把它做得更大。”在李看來,這才是Songtaste倒下的核心原因。

以下為原Songtaste創始人、現好樂買創始人李樹斌口述,由i黑馬整理。

我自己是一個比較愛聽音樂的人,喜歡輕柔舒緩的慢歌,特別是沒有歌詞的純背景音樂。那個時候聽歌基本上都是去百度下載,但百度上能找到的基本上都是流行歌或快節奏歌曲,滿足不了我這種小眾需求。另外,你可能喜歡一個歌手,但不一定喜歡他專輯里所有的歌,一張一張專輯的尋找方式也不夠高效。

這時就只能向朋友要歌了。我那時在MSN上一個個問,看他們最近在聽的歌是什麽,然後找和我品味相近的朋友不斷地要歌。但問題是,他在給你8首、10首的歌之後,也沒辦法給你提供什麽新鮮的歌曲了,畢竟單單一個人的音樂範圍是很窄的,而且在聊天環境下你也沒法讓朋友一個個翻之前的聽歌記錄(有的可能連聽歌記錄都沒有)。之後我就發現,其實很多人都有這類找歌的需求。

那個時候我也差不多要從搜易得CEO的職位上卸任了,所以就想著做這麽一個網站。

產品叠代路

2006年7月的時候,我就做了一個小網站,叫Songtaste。它那時還是個小小的音樂論壇,我從我在傳媒大學時創辦的核桃林社區里導流,讓大家在論壇上貼歌、找歌、討論音樂。

那個時候的Songtaste離我的理想狀態還很遠,因為我想建立的是一個音樂分享網站,有自己的軟件推薦算法、基於人的推薦體系,而不僅僅是一個論壇。

像一般音樂的推薦方式有統計模式和DJ模式兩種。統計模式可以根據用戶指標,比如歌曲的試聽次數進行算法推薦。我後來曾經和豆瓣的阿北聊過一次,他是工程師出身,喜歡這類電腦算法的統計模式。這種模式做到極致就可以根據音樂本身(音頻、音軌)進行算法推薦,美國的潘多拉公司能做到,但國內沒有這麽好的技術。而如果要根據用戶指標進行算法推薦,需要這些歌被較大範圍地聽過,許多小眾的歌會因此被埋沒。

DJ模式,或者說推薦人、音樂達人模式,是可以挖掘出那些小眾歌曲的,並且找出一定相同調性的歌,畢竟他們會到處找歌嘛,而且如果他們也去推薦口水歌的話,電臺也就沒什麽人去聽了。所以這種推薦人模式是我比較青睞的。

而我在初始階段采用的論壇模式其實不太好。它只能讓人在論壇上貼已有的音樂網站鏈接,比如百度的,但有時百度上的鏈接會失效,有的人就直接貼一個歌名讓大家找了。不過這種找歌方式還是效率很低,而且信息量一多,用戶體驗也就變差了。

所以我打算重新改造Songtaste,把它做成一個音樂推薦網站。

2007年春節前後的兩周時間里,我把這個網站後來的主要功能都寫了出來,包括相似用戶的推薦算法、用戶自助音樂上傳功能,以及兩個推薦列表板塊:一個顯示用戶最近上傳的音樂(沒有經過算法分析),一個顯示你可能喜歡的歌曲(通過分析用戶試聽和上傳的音樂推薦相似的人上傳推薦的歌曲)。

中間有個小插曲。我在上大學的時候自學設計flash動畫,那時做的人很少,價格是1秒鐘200塊,我靠這個賺了些錢。後面不願意做就轉去寫程序了。因為那段經歷,我就打算自己設計Songtaste的網頁。但設計網頁是件很費腦的事情,你會思考、糾結字體、間距、版式等東西。

後面有個朋友告訴我,英國有一個網站叫last.fm,它的設計很牛逼,我就偷了個懶,把Songtaste第一版做得和它一模一樣,上線的時候很多人以為last.fm出了中文版。後來last.fm的創始人可能找到了網站的漏洞,給每個人發了一封繁體站內信,說我們抄襲他們,並且歡迎大家去last.fm官網使用。

雖然後面沒有對用戶產生什麽太大影響——那個時候英文網站很少有人用,而且他們只能試聽30秒,中國用戶還不太能接受——但我還是在兩三個月後自己設計了一版UI,這個UI就是Songtaste現在的樣子,即使Songtaste出售給A8後,它也還是這個UI,沒有再變了。

同時上線的其實還有日誌和小組的功能,類似那時挺火的SNS社區,不過這兩個功能我後期是不太認同了,我覺得它幹擾到了Songtaste的本來意圖——讓用戶快速找到喜歡聽的音樂。

網站剛上線的那段時間,我還是挺興奮的。每天的新增註冊用戶數在緩慢上漲,從剛開始的100個每天新增用戶數,到後期漲到了1000~2000,中間有一天這個數字突然翻了一倍到4000~5000,我就去查了下,發現是和菜頭在博客里推薦了這個網頁。那時和菜頭的博客很火。到我賣掉之前,每天的新增註冊用戶數就一直是這個水平了。

平臺長短版

其實在我看來,這個網站最核心的東西是500余個核心音樂推薦人。

2007年春節的那次重新改造,我加入了一個本周音樂推薦人排行榜,按照用戶推薦歌曲的試聽次數排列,每次排列顯示30個人。這個成了Songtaste用戶最喜歡的地方,因為這里聚集了中國當時最小眾也最牛逼的推薦人。

這些推薦人其實大部分是草根音樂愛好者,他們會在Songtaste上把自己喜歡的歌曲上傳,寫推薦語,然後推薦給其他用戶,用戶可以關註這些推薦人。我們最後有300多萬首歌的曲庫,里面也許有50萬首是特別稀缺的音樂,這些資源就吸引了大量的用戶。

像常年在排行榜排第一的是一位小姑娘,網名叫Tomi_enn,在我出售網站前,她一共推薦了400~500首,歌曲的試聽次數超過2億次。她也會自己寫音評,寫推薦語,寫得很唯美。排名第二的網名叫暗白,當時推薦了兩三年的歌曲,試聽次數加起來也有2億多次了。

後來我問過他們,基本上每一個人每一年都至少聽過四五萬首歌。也是因為他們,Songtaste聚集了很多音樂愛好者,而且成了小眾歌曲的聚集地,網站的調性也就這樣確定下來了。

Songtaste網站上的本周最佳推薦人榜單,至今仍能看到。

寫Songtaste代碼的時候,我其實用的是最差的技術框架,以及最普通的編程語言PHP,沒有任何高級技術含量的東西。所以到後來,網站存在很多程序bug,一直在修修補補。後期我也專門培養了一個程序員,讓他幫忙做網站的技術運營工作。

服務器我用的也是最簡單的服務器,只有兩臺。但網站的流量一直在上漲,大概到了800~900萬的PV。這樣在網站上聽歌就變得非常非常地卡了,甚至有服務器宕機的情況發生。

後來別人介紹我認識了張欣研,他是光芒國際的CTO,國內做P2P傳輸技術非常牛的一個人。他知道我有這麽一個網站。我當時說帶寬和速度都是個問題,他就說你把音樂文件放在我們這里得了。後面我們達成了一個口頭協議,我給他網站25%的股份,帶寬方面他幫我免費打理。當時沒有註冊成立實體公司。

但帶寬不是最頭疼的問題。因為版權問題,我被罰了很多次,從建站到出售,中間就沒有斷過。

那時負責管理音樂版權問題的是北京文化行政執法總隊,他們那時總共就8、9個人,基本上每個人都以不同名目罰過我。比如有些歌是文化部要求的必須下架,有些歌甚至因為涉及反動內容必須下架。每次罰款都得罰個3000~5000塊錢,最多一次罰了8000塊。

其實這類罰款還算少的,畢竟我沒有網絡文化經營許可證,而且是一個個人網站。但這個風險確實挺大,我沒有任何收入來源,而且我一個人也沒法一直去做人工審核的事情。

那個時候我對網站也沒有做什麽內容運營、審核的工作,最多只請了2個人幫忙運營這個網站。因為這個網站是個UGC網站,用戶自己上傳歌曲,自己分享,排行榜也是根據我的算法自動更新,每周更新一次,基本就是這樣放任網站自己生長。

到後期,國家負責音樂版權管理的機構人員加了我的QQ——那時Songtaste網頁上留有我的QQ——經常留言讓我把一些音樂鏈接做下線處理。另外一些唱片公司也會讓我下架一些歌曲,因為網頁上經常出現他們的新歌。這種事情每天都有,每天都要處理,平均一周要下掉幾十首歌。

另外,到了2007年10月之後,我就開始創業做“好樂買”了,精力越來越難以顧及Songtaste。而且我也確實被罰得很煩了,所以堅持到2009年夏天我就覺得需要把Songtaste出售了。

售出後這5年

大概是2009年的下半年,具體時間我記不太清了,A8集團董事長劉曉松和他的兩位同事過來找我聊。他們起先是想投資我,我說我不接受投資。那個時候好樂買已經拿到紅杉的A輪投資了,紅杉勸我說這個網站不能再做了,怕有法律風險,萬一把我抓了怎麽辦。而且,我覺得Songtaste如果能背靠一家有資質的公司去發展壯大也不是一件壞事,我也能靠出售賺一筆收入。

所以我和A8集團要求說收購價不低於1000萬人民幣,之後A8負責財務的VP和我聊了下具體細則,最後確定是800萬人民幣出售,我留20%的Songtaste股權,打款的話是分批付,大概到2010年三四月份全部付清。20%股權和分批付款估計是為了讓我幫他們過渡,不過我也很難管這個事情。

後面我也和他們的產品團隊接觸過,開過最多三次會,我看到團隊內大家的思維都還很分散,每個人都有不同的想法。像有一次會是劉曉松本人組織的,最後開到半夜3點還是沒得出什麽結論,似乎沒有人能對這個產品未來的具體路徑做一個蓋棺定論。

我那時也在給他們做一個公司顧問的角色,來討論A8的未來規劃。A8其實有一些計劃,希望做一系列的產品線,圈億級以上的用戶。但到2011年以後,他們的核心資源都轉向多米了,那時多米幾乎是A8的全資子公司,這樣Songtaste就被邊緣化了。

A8那時是在彩鈴SP越來越難做之後,想找到一個產品來推動公司發展。不過我覺得A8應該沒有深刻理解Songtaste的產品理念,雖然這個理念我有說過,但畢竟互聯網產品不是聽別人說一嘴就能做出來的。這個是我自己的看法。

之後Songtaste的具體經過我就不太了解了,我自己也確實不怎麽去用Songtaste了。

因為寫了一個網站而收獲了數百萬的用戶,其實也讓我很有成就感,那個時候拼命寫代碼寫得頭發都白了。

2007年2月,把網站主架構和功能構建完之後,有半年的時間我一直在優化Songtaste。那個時候的狀態是,早上六點睡覺,睡到下午兩三點起來吃飯,之後再接著寫程序。我那時還和家里人住,他們都不太理解,之前我還在管一個很大的公司,突然就不知道在搗鼓什麽了。

但說實話,那時音樂產業沒有什麽有效的盈利模式,如果有盈利模式的話你就可以用這筆錢買版權,這樣才是一個正常的循環。那時如果有盈利模式,能賺很多錢的話,我可能也不會去創立好樂買,反而去用心地經營它,把它做得更大。我認為這是核心問題所在。

另外就是,那時的免費音樂下載網站讓用戶形成了免費聽音樂的習慣,這個習慣現在都沒完全改過來。別的網站能夠免費下載,自身的曲庫又很大,你也基本不可能向用戶收費。雖然現在的用戶付費習慣比以前好多了,但還是不夠。

音樂下載沒法付費,基本只能靠廣告費來獲得收入,但廣告費很難支撐龐大的版權費用,就連百度也付不起音樂版權的費用。所以中國音樂產業基本沒有正向循環的商業模式,這也讓很多中國的原創音樂人生活得很辛苦,很窮,沒有辦法專心做好音樂。

我後面還聽說A8也因為版權歸屬問題被處罰了不止一次,最少也到了十萬元以上的級別。另外如果是上市公司被處罰,其實會有很大的風險,畢竟上市公司是需要對公眾負責的。Songtaste上面沒有人審核,會有一些涉及政治的歌曲等類似問題,出了事情很難擺脫責任,這可能也是A8關閉Songtaste的原因之一。

註:

i黑馬於2016年三四月間先後以電話、短信、微信等方式多次聯系A8音樂集團董事長劉曉松,希望他能就songtaste入列A8後的發展狀態及後期決定關閉退出的戰略考量做一深談。遺憾的是,劉電話不接,短信不回,數日後僅在微信上就邀約回複了一句“不用了謝謝”。此後截至本文發稿止,i黑馬再未得到其他任何回複。

i黑馬聯系到一名對Songtaste後期發展頗為熟知的A8前員工。

據該員工描述,彼時由於多米沒有web端,所以A8在收購Songtaste後曾希望將其改造為多米音樂的web端網站。

在進行改造前,多米方面的技術人員對Songtaste進行了評估,認為網站的技術架構不夠規範。如果要改造網站,需要對其推翻重寫,但即使是較好的web技術團隊,也至少需要3~5個月才能完成。

而彼時,多米團隊內只有安卓、WP7、塞班等平臺的開發人員,若要進行Songtaste改造,需要招募專屬web團隊,改造成本很高,因此暫時被擱置。此後,由於移動互聯網開始興起,多米全力轉向移動端,Songtaste的改造工程就此被無限期擱置。

該員工另透露,多米方面在2011年也曾對Songtaste做過一些小手術,以轉化其用戶,例如掛上多米DJ,換上多米的音樂試聽鏈接,引導用戶下載多米PC版客戶端等。但由於多米和Songtaste的用戶群體相差太大,轉化工作收效甚微。

除此之外,多米只對Songtaste進行了bug修複、垃圾數據清理、網站交互改動等小調整,沒有進行大變動。同時由於Songtaste固有的版權問題,多米也染上了一些官司。

“我之前也有勸說劉曉松去好好運營下Songtaste,但沒能說服,那時就明白音樂這個事情太難做了。”該員工稱。

試錯人:李樹斌

項目名稱:Songtaste

主營業務:音樂分享網站

試錯時間:2006年7月~2015年7月

版權聲明:

本文作者汪晨,i黑馬原創。如需轉載請聯系微信公眾號(ID:iheima)授權,未經授權,轉載必究。

打賞

打賞

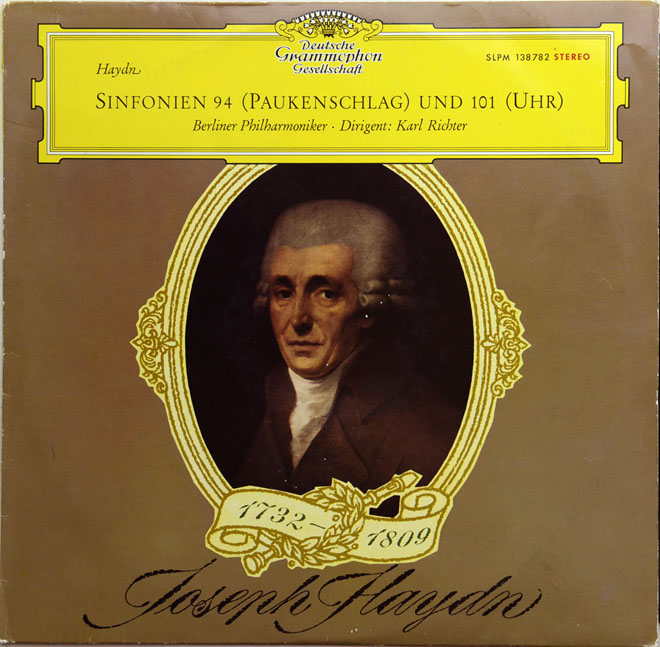

在海頓餘下的十四個月生命中,生活並不寧靜,法國軍隊在 拿破崙指揮下炮轟維也納,他的隣居中彈,爆炸聲震響他家的門窗。他大喊:「孩子,不用怕,站在海頓身邊是不會受到損傷的!」炮轟繼續,納也納終於在5月13日陷落,但他受到法軍尊敬。17日,一個法國軍官叫Sulemy的來到海頓家向他致敬,並非常熟練地在海頓面前唱出一段《創世記》的詠嘆調aria。

在海頓餘下的十四個月生命中,生活並不寧靜,法國軍隊在 拿破崙指揮下炮轟維也納,他的隣居中彈,爆炸聲震響他家的門窗。他大喊:「孩子,不用怕,站在海頓身邊是不會受到損傷的!」炮轟繼續,納也納終於在5月13日陷落,但他受到法軍尊敬。17日,一個法國軍官叫Sulemy的來到海頓家向他致敬,並非常熟練地在海頓面前唱出一段《創世記》的詠嘆調aria。