- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

預約我的美好告別 獨家民調》83.5%民眾支持病人自主選擇「善終」

2016-06-06 TWM人生,終有一死,但我們一輩子在逃避這個結局。 在科技發達下,越來越多人在醫療現場被延命加工,一息尚存,卻毫無尊嚴。 年初,亞洲第一部善終法案《病人自主權利法》立法通過,開啟「自己善終,自己來」的新紀元。 死亡,不再是禁忌與懼怕,而是生命的凝視與整理。 清楚交代,告別摯愛。人生最後一哩,預約自己的美好告別。 「七十六歲的老人獨自在森林散步,被響尾蛇毒蛇咬了。 臥倒的身旁,留著一塊磚與一條蛇。 女婿發現後,機警地將老人與蛇送往醫院。 『是劇毒的響尾蛇,得注射血清。』醫師告訴家屬,若沒有注射,老人可能四小時就會走了。 家人召開家庭會議後,『決定不注射了。』因為老人是罹患阿茲海默症患者,生前曾表達,他痛恨這個病,希望未來能有自然死亡的機會。 家人認為,這條蛇,是上帝派來給老人家的禮物……」陽明大學醫管所副教授楊秀儀,在台北市仁愛醫院演講時,分享了這個美國例子。 「如果你是這位醫師?會不會幫病患注射?」在場醫師舉起手。 「如果你是這位病患?會不會希望醫師幫你注射?」現場一片靜默。 「壽終正寢,是每個人的期待,如果不出意外,大部分的人都可以活到『壽』的階段,問題是我們的『終』呢?」楊秀儀說,醫療科技介入老人的臨終,使得台灣面臨三種困境:「生命雖然延長了,健康卻惡化了;病痛延長了,死亡緩慢了;壽命延長了,癡呆嚴重了。」那條響尾蛇,猶如上帝派來的使者,提醒著即將邁入高齡化社會的台灣,病人、家屬、醫師三方都得共同面對的生命課題。那就是,活著的時候,考慮怎麼面對死亡,邁向善終。 在醫療發達的前提下,越來越多人擔心,自己將陷入一個「不得好死」的年代。本身是醫師的前立委沈富雄,日前在臉書上發表「準遺言」,第一條就是:「不插管、不氣切、不電擊、不可成為植物人」。前衛生署長葉金川給兒子的遺囑更簡明:「如果我沒醒來,不要串通醫生來凌遲我。」同樣是拒絕無效醫療的執行。 為什麼這些最清楚醫療行為的專家,卻擔心自己在醫療現場被「凌遲」,無法善終? 還要一直救下去嗎? 見死不救迷思 醫糾死結難解「根據《醫療法》第六十條與《醫師法》第二十一條規定,『醫師對病人採取必要措施,不得無故拖延。』」前立委楊玉欣說,醫師在醫療現場若不作為,事後遭家屬控告,恐會觸犯《刑法》的殺人罪。導致許多醫師明知病患狀況已經不可逆,卻一直救、一直救,「壓斷肋骨、電擊插管……。」不敢放棄治療。 「我們必須透過立法,先幫醫師解開這個法律死結,破除見死不救的迷思。」楊玉欣說,去年底立法院三讀通過《病人自主權利法》,即將在三年後(二○一九年一月六日)實施,首度將「拒絕醫療權」還給病人本身,這也將是改變台灣生死觀念的關鍵法案。 未來民眾可以「預立醫療決定」,發生永久植物人、極重度失智等五種狀況的患者,經醫療評估確認病情無法恢復,醫師可依病人預立意願,終止、撤除、不進行維持生命的治療或灌食。 《病人自主權利法》誕生! 亞洲第一部 保障每個人的「善終權」衛福部表示,這是亞洲第一部病人自主權利專法,也是台灣自一九九六年實施《安寧緩和醫療條例》二十年後,再度強化民眾的安寧觀念。 台北市立聯合醫院總院長黃勝堅說:「《病人自主權利法》是《安寧緩和醫療條例》的進階版,也就是說,只要你曾預立醫囑,當遇到突發狀況或疾病導致昏迷,無法表達清楚意願時,所有維生器材等重裝備,都不准掛上你的身體,進行加工延命。」「有一位九十歲的阿公,雖已經表態不插管急救,但因呼吸衰竭被送到新店某醫院時,醫師評估後仍決定插管,家屬後來將阿公遠送來宜蘭,要我拔管。」陽明大學附設醫院急診部醫師陳秀丹說,在醫師的倫理教育中,存活率仍是重要指標,在醫療現場,「拚拚看」、「救救看」就成為醫師與家屬普遍的對話,醫療介入造成死亡延後,「痛苦地活著」才是病人最大的悲哀。 「在集體社會氣氛中,我們同意讓一個人死去,好像是殺了他!」本身罹患罕見疾病的楊玉欣說,自己也是預見死亡的人,她認為《病人自主權利法》中,倡議「拒絕醫療」的精神,絕不等於「自殺」。「拒絕醫療」只是讓生命歷程回歸自然,排除過度維生治療的介入,保障每個人與生俱來的人格尊嚴。 這項攸關你我「善終權」的《病人自主權利法》於一六年一月初公布,《今周刊》與台灣指標民調公司,在四月中旬進行「病人自主權利法大調查」的民調中,卻僅有四五%民眾知道法案,仍有五五%民眾不知道,顯示宣導與教育資訊嚴重不足。 雖然「知名度不高」,但經提醒後,有高達八三.五%的民眾認同,此法案是保障民眾的醫療自主權,維護善終權益和生命尊嚴。 「台灣民眾對善終權高達八成的自主意識,跟我的認知是一模一樣。」沈富雄說,他自己對人生最後一程的主張,已經很多年了,包括交代助理與友人成立四人「善後小組」,他不斷囑咐:「我走後,你們不可以這樣,不可以那樣……。」但四月中旬,他突然覺得:「這些人可能聽聽就算了,萬一我兩腳一伸……,善後小組會當真嗎?」沈富雄花了幾分鐘,在臉書寫下包括「斷氣後,即移冷藏庫,不淨身、不換衣、不化妝,擦臉梳頭兩下即可」、「不發訃聞、沒有告別式;大哭而來,靜靜地走」等八項準遺言,引來十幾萬人按讚,近二千人分享。 「也有許多人問我,你寫遺書,是不是身體不行了?」「還是精神受到什麼刺激?」沈富雄說:「就是要身體好,精神爽的時候來立遺囑,才能清楚表達,」他認為,預立醫囑是對生命負責的態度,「如果整個社會對死亡少點禁忌,多點討論,台灣必能成為一個體質健康的國家。」 白紙黑字寫清楚 預立醫療決定 交代人生最後一哩雖然《病人自主權利法》三年後才能實施,目前台北市聯合醫院已經開始實驗「預立醫療決定」的諮商會議,共有十餘位民眾,透過醫療人員的諮商照護會議,將自己「想要與不想要的各項醫療服務與臨終安排」一一列出,在醫師、社工師、護理師的見證下,白紙黑字完成了「預立醫療決定」。導演柯一正在四月下旬,參與這項「預立醫囑」計畫,他的感覺是:「清楚交代人生最後一哩路的心情,只有舒坦兩字。」「父親糖尿病多年,七十三歲中風,失明、插上鼻胃管……,有一天深夜,他憤怒地拔掉鼻胃管,大家趕緊找救護車送醫,在急診處,我用力按住父親的手,讓醫師把鼻胃管接回去……。」雖然父親過世多年,前台大農經系教授陸雲講到這段折騰,仍眼眶泛紅。「父親是注重榮耀的軍人,當下看到他憤怒的眼神,我就後悔了……。」「我們家住九樓,父母感情極好,有一天父親痛苦極至地對母親說:『要不,我們牽手一起跳下去……。』」陸雲退休後,擔任消基會董事長,致力推動《病人自主權利法》,他認為台灣社會最大的盲點,就是「臨終教育」不足,許多人的病榻時間超過十年,家屬要病人「積極治療」卻忽略了治療過程中,病人有多痛苦,送到醫院去「加工治療」,很多根本是「無效醫療」。 新光吳火獅紀念醫院精神科專科醫師張尚文表示,根據健保署資料,臨終病人過世前一個月,在加護病房有五二.九%屬於無效治療,而無效治療的費用占加護病房總費用八○%。 中產階級的兩難 給父母住頂級安養院 還是給小孩念音樂學院? 「台灣的加護病房密度全球第一。」陳秀丹說,曾收過一位四十幾歲患腦瘤的女老師,開刀前寫信給先生:「若我沒醒來,請不要救我,我不想變植物人。」結果手術失敗,先生卻不願意醫師拔管,選擇將太太送進去呼吸照料中心。「因為太太的保險金,可以支付每個月二萬五千元的看護費」、「薪水持續支付小孩念私校。」家人繼續盤算,「再撐幾年,就屆滿領退休金。」陳秀丹說,「你想死,家屬不肯,醫師不准,說穿了,自己活得辛苦,難道只為了讓別人活得爽嗎?」「如果整個社會不能誠實面對死亡問題,不但是病人、家屬、家庭受苦,整個社會也會跟著被拖累。」健保署資料顯示,接受安寧照護與不接受安寧照護的病人,每人醫療費用相差十三.一萬元,一年國家可省下健保費用逾六十一億元。 在《今周刊》民調中,也有七五.七%的民眾,認為《病人自主權利法》過關後,可以讓醫療資源更有效地利用。 「死亡的議題,在高齡社會中,有公領域也有私領域,你不得不面對,沒有人可以逃脫。」楊秀儀說,有一回和哈佛公共衛生學院院長聊天時,對方提及自己的父母九十四歲,他和擔任鋼琴家的妹妹,供養父母住高級的老人中心,這對兄妹都是中產階級,但他們也得面對是否要繼續出錢讓父母住在老人中心?還是讓自己的孩子念茱莉亞音樂學院?因為兩者都很貴,所以兄妹兩人都不敢退休,因為所有的健康照護也會跟著結束。 「這件事震撼到我,中產階級得面對兩代扶養的愧疚,因為你越有錢,你父母活得越老。」楊秀儀說,台灣社會需要凝聚新的死亡觀,生命的初期,死亡和生命可能是對立的;到了生命晚期,好死就意味著好生,和平死亡就是好死。楊秀儀說,高齡社會的國民,一定要集體思考死亡問題,把問題交給子女或醫師等個體做決定,太難也太殘酷,所以法律一定要走在前面,幫忙做出決定。 醫病關係重組的時代 醫師主動告知病情 病人不會錯估形勢「老實說,立法過程中,反彈聲浪最大的是來自醫界。」楊玉欣說,傳統醫師的養成教育就是「一路救到底」,要把醫療權交還給病人自行決定,對醫師是很大的衝擊。「除了如柯文哲、黃勝堅等第一線加護病房、安寧醫師支持外,許多科別的醫師對這個法案心生質疑。」這也是該法案通過後,有長達三年的磨合、摸索期。 「這是一個醫病關係重組的時代。」黃勝堅說,台灣過去四十多年,一直都是「父權式的醫療」,一切的醫療行為,醫師說了算,相較美國在一九九○年通過《病人自決法》,確認了預立醫囑的法律地位,這次台版的《病人自主權利法》是融入歐美個人主義的生命觀,病人的醫療主張與臨終交代,濃縮在白紙黑字的「預立醫囑」中,他人無法更改。 但台灣民情終究是重家庭的共融觀念,一下子走入要個人自主的時代,病人也許會徬徨地問:「我什麼都不知道,要怎麼自決?要怎麼問醫師?才能獲得應有的訊息?」「如果是判定生命週期僅剩半年的末期病人,醫師要做的,不再是積極的醫療,而是如何讓病人舒適有尊嚴的治療。」在台大醫院金山分院期間,執行社區安寧照顧的黃勝堅說:「這時候,醫師的溝通訓練,就非常重要。」「醫師,請不要把癌症的壞消息告訴我媽媽,我怕老人家會受不了……。」馬偕醫院安寧中心醫師黃銘源說,台灣連續劇常常出現這種對白,在醫療現場也常發生。 在《安寧緩和醫療條例》中,醫師對末期病人的病情告知,是病人「或」家屬即可。在黃銘源的臨床經驗中,有七成左右的家屬得知後,會希望醫師不要讓病患知情。「但隱瞞只會造成更大的遺憾。」黃銘源說,家屬承載壓力過大,病患也會錯估形勢,來不及執行臨終遺願。 但在《病人自主權利法》實施後,規定醫師「應」主動告知病人病情。台北馬偕醫院安寧療護教育示範中心主任方俊凱承認:「這對醫師的溝通能力,是一大挑戰,台灣的醫師對病患的癌症病情告知時間,通常只有一到三分鐘,和歐美國家的一個小時,相差太遠。」「短短的六十秒到一八○秒鐘,怎麼跟病患講得清楚,尤其是這輩子面臨的最糟狀況即將發生……。」方俊凱說,重視安寧照護的日本,也是到○七年才開始發展出一套妥當的病情告知系統,台灣是在一一年才引進,目前仍在邊修邊學的階段。 方俊凱指出,因為宣布的是壞消息,所以在病情告知前,醫師得先具備四大要素。 一、「支持性的環境」。若是門診期間,就選在單獨診間;若已住院,在隱私的考量下,不宜在病房內做病情告知(除非是單人房),否則應改到諮商室單獨告知。 二、「告知技巧、字眼明確、態度委婉」。方俊凱說,用詞一定要誠實,明確地說是「惡性腫瘤」,不可模糊地以「腫瘤」帶過,因為病人與家屬會疑惑或猜忌是良性還是惡性。 若病人當下沉默時,醫師也必須給予五到十秒時間,待病人整理情緒後,再繼續說明。 三、「足夠的附加資訊」。這個病會對你的人生、家裡與工作的影響?要用什麼樣的治療方式?有沒有副作用等等。 四、「情緒支持」。方俊凱說,這一點是最重要的,要讓病人知道,「醫師保證會好好陪在身邊治療你,而不是保證醫治好你。」黃勝堅說,未來三年的宣導期,就是很重要的關鍵,整個社會,從病人、家屬、到醫師,都得學習這堂死亡課題。台灣醫療改革基金會(醫改會)也推出「怎麼問對問題,可以確保自己的善終權」的冊子,教導民眾與醫師對話。 安寧照護的挑戰 民眾的安寧觀念先進 政府配套卻牛步雖然台灣的安寧觀念起步較歐美晚,但民眾對安寧的需求與響應是越來越前進。《經濟學人》一五年調查,台灣的安寧療護品質整體排名亞洲第一、世界第六,包括《安寧緩和醫療條例》實施後,簽署「臨終不急救意願書」(DNR)的人數,每年也都以倍數增加。 然而,「面對高齡化社會的善終權,民眾的心理已經做好準備,但公部門卻顯得落後許多。」醫改會研究員辜智芬說,很多縣市的安寧病床不足,是否能照顧到,越來越多民眾選擇安寧照護,這是法律啟動後,政府必須一起跟上的配套措施。 《最後十四堂星期二的課》書中,罹患漸凍症的老教授莫瑞史瓦滋被學生問起:「你怎麼可能隨時做好死亡的準備?」莫瑞說:「每個人都知道自己會死,但沒人當真……,所以,每天渾渾噩噩過日子。」「但是,有個比較好的辦法。當你知道自己會死,並隨時做好準備,就可以真正地比較投入生活。」英國文豪莎士比亞曾說:「懦夫在未死以前,就已經死了好多次;勇士一生只死一次,在一切怪事中,人類的貪生怕死是最奇怪的事情。」在萬物循環中,花開花謝,枯萎凋零,被視為自然,唯在人類社會中,死亡被視為恐懼與禁忌,不願被提及。如今,台灣在高齡化的社會中,大家得學習,凝視生命的終點往前看……,猶如莫瑞最後的授課內容:「唯有學會死亡,才能學會活著。」撰文 / 陳玉華 研究員•楊明方 | ||||

衛計委:去年病人醫藥費漲幅低於人均收入增長

據衛計委網站消息,衛計委日前公布《2015年我國衛生和計劃生育事業發展統計公報》。《公報》數據顯示,病人醫藥費用漲幅低於城鄉居民人均收入增長。

根據統計數據,按可比價格計算,2015年公立醫院次均門診費用上漲4.7%;人均住院費用上漲5.1%;鄉鎮衛生院門診和住院費用分別上漲4.2%和6.1%。病人費用漲幅低於城鄉居民人均收入增長速度(城鎮居民6.6%,農村居民7.5%)。

據介紹,醫藥費用增長受人口老齡化、慢性疾病模式,以及醫療技術進步等多種因素的影響,應加快實施醫保支付方式改革,引導和規範醫療行為,控制費用不合理增長。

附公報全文:

2015年我國衛生和計劃生育事業發展統計公報

2015年是“十二五”收官之年,各級衛生計生部門落實黨中央、國務院決策部署,深化醫改在重點領域和關鍵環節取得突破性進展,計劃生育工作取得新的重大進展,公共衛生和重大疾病防控成效顯著,醫療服務體系進一步健全、服務能力大幅提升,完成了“十二五”事業發展規劃和深化醫改規劃,為“十三五”健康中國發展奠定了堅實的基礎。

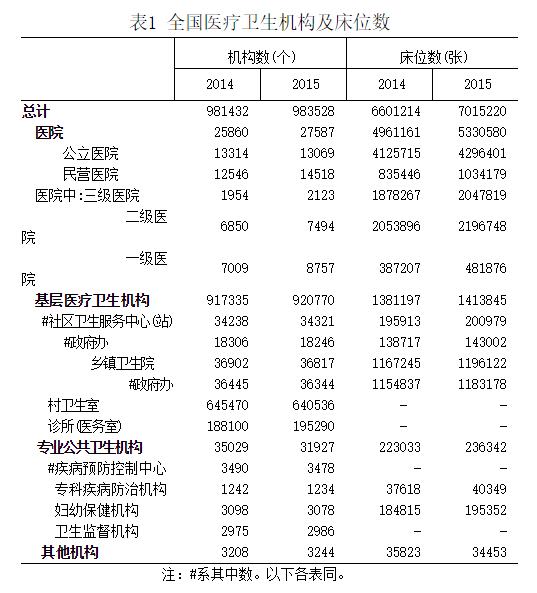

一、衛生資源

(一)醫療衛生機構總數。2015年末,全國醫療衛生機構總數達983528個,比上年增加2096個。其中:醫院27587個,基層醫療衛生機構920770個,專業公共衛生機構31927個。與上年相比,醫院增加1727個,基層醫療衛生機構增加3435個,專業公共衛生機構減少3102個(由於資源整合,計劃生育技術服務機構減少)(見表1)。

醫院中,公立醫院13069個,民營醫院14518個。醫院按等級分:三級醫院2123個(其中:三級甲等醫院1236個),二級醫院7494個,一級醫院8757個,未定級醫院9213個。醫院按床位數分:100 張床位以下醫院16542個,100-199張醫院4073個,200-499張醫院3912個,500-799張醫院1568個,800張及以上醫院1492個。

基層醫療衛生機構中,社區衛生服務中心(站)34321個,鄉鎮衛生院36817個,診所和醫務室195290個,村衛生室640536個。政府辦基層醫療衛生機構117503個。

專業公共衛生機構中,疾病預防控制中心3478個,其中:省級31個、市(地)級409個、縣(區、縣級市)級2803個。衛生計生監督機構2986個,其中:省級31個、市(地)級387個、縣(區、縣級市)級2505個,另有6個疾病預防控制中心承擔衛生監督職責。

(二)床位數。2015年末,全國醫療衛生機構床位701.5萬張,其中:醫院533.1萬張(占76.0%),基層醫療衛生機構141.4萬張(占20.2%)。醫院中,公立醫院床位占80.6%,民營醫院床位占19.4%。與上年比較,床位增加41.4萬張,其中:醫院床位增加36.9萬張,基層醫療衛生機構床位增加3.3萬張。每千人口醫療衛生機構床位數由2014年4.83張增加到2015年5.11張。

(三)衛生人員總數。2015年末,全國衛生人員總數達1069.4萬人,比上年增加46.0萬人(增長4.5%)。

2015年末衛生人員總數中,衛生技術人員800.8萬人,鄉村醫生和衛生員103.2萬人,其他技術人員40.0萬人,管理人員47.3萬人,工勤技能人員78.2萬人。衛生技術人員中,執業(助理)醫師303.9萬人,註冊護士324.1萬人。與上年比較,衛生技術人員增加41.8萬人(增長5.5%),其他人員數見表2。

2015年末衛生人員機構分布:醫院613.3萬人(占57.3%),基層醫療衛生機構360.3萬人(占33.7%),專業公共衛生機構87.7萬人(占8.2%)。與上年比較,3類機構衛生人員有所增加。

2015年末衛生技術人員學歷結構:本科及以上占30.6%,大專占38.9%,中專占28.2%,高中及以下占2.3%;技術職務(聘) 結構:高級(主任及副主任級)占7.6%,中級(主治及主管)占21.3%,初級(師、士級)占60.8%,待聘占10.3%。

2015年,每千人口執業(助理)醫師2.21人,每千人口註冊護士2.36人;每萬人口全科醫生1.38人,每萬人口專業公共衛生機構人員6.39人。

(四)衛生總費用。據初步核算,2015年全國衛生總費用預計達40587.7億元,其中:政府衛生支出12533.0億元(占30.88%),社會衛生支出15890.7億元(占39.15%),個人衛生支出12164.0億元(占29.97%)。人均衛生總費用2952元,衛生總費用占GDP百分比為6.0%。

二、醫療服務

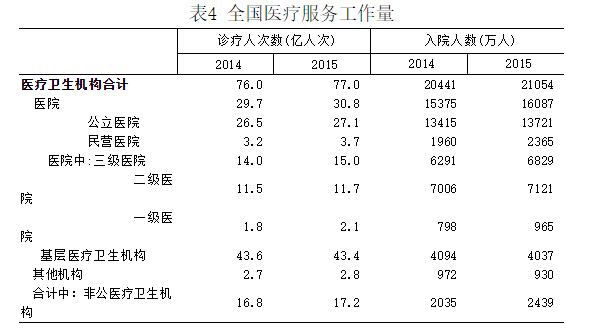

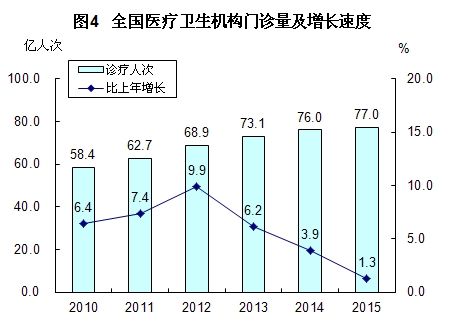

(一)門診和住院量。2015年,全國醫療衛生機構總診療人次達77.0億人次,比上年增加1.0億人次(增長1.3%)。2015年居民到醫療衛生機構平均就診5.6次。

2015年總診療人次中,醫院30.8億人次(占40.0%),基層醫療衛生機構43.4億人次(占56.4%),其他醫療機構2.8億人次(占3.6%)。與上年比較,醫院診療人次增加1.1億人次,基層醫療衛生機構診療人次下降0.2億人次(見表4)。

2015年公立醫院診療人次27.1億人次(占醫院總數的88.0%),民營醫院3.7億人次(占醫院總數的12.0%)。

2015年鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心(站)門診量達17.6億人次,比上年增加0.5億人次。鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心(站)門診量占門診總量的22.9%,所占比重比上年提高0.3個百分點。

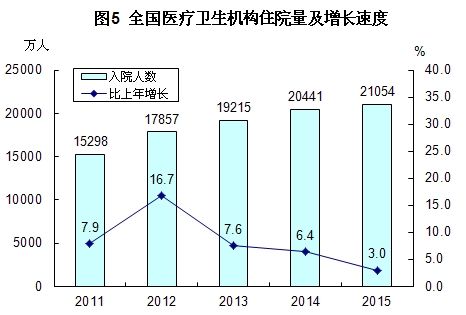

2015年,全國醫療衛生機構入院人數21054萬人,比上年增加613萬人(增長3.0%),年住院率為15.3%。

2015年入院人數中,醫院16087萬人(占76.4%),基層醫療衛生機構4037萬人(占19.2%),其他醫療機構930萬人(占4.4%)。與上年比較,醫院入院增加613萬人,基層醫療衛生機構入院減少57萬人,其他醫療機構入院減少42萬人(見表4)。

2015年,公立醫院入院人數13721萬人(占醫院總數的85.3%),民營醫院2365萬人(占醫院總數的14.7%)。

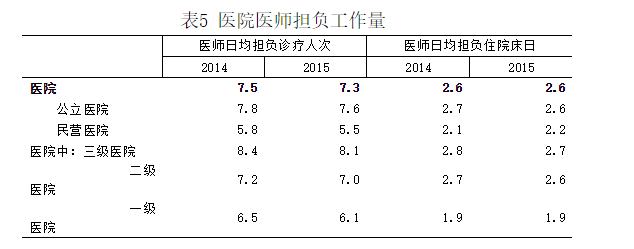

(二)醫院醫師工作負荷。2015年,醫院醫師日均擔負診療7.3人次和住院2.6床日,其中:公立醫院醫師日均擔負診療7.6人次和住院2.6床日。與上年比較,醫院醫師日均擔負工作量略有減少(見表5)。

(三)病床使用。2015年,全國醫院病床使用率85.4%,其中:公立醫院90.4%。與上年比較,醫院病床使用率下降2.6個百分點(其中公立醫院下降2.4個百分點)。2015年醫院出院者平均住院日為9.6日(其中:公立醫院9.8日),與上年持平。

三、農村衛生

(一)新型農村合作醫療。截至2015年底,全國參加新型農村合作醫療人口數達6.7億人,參合率為98.8%。2015年度新農合籌資總額達3286.6億元,人均籌資490.3元。全國新農合基金支出2993.5億元。

(二)農村三級醫療服務體系建設。2015年底,全國2850個縣(縣級市)共設有縣級醫院13074所、縣級婦幼保健機構1958所、縣級疾病預防控制中心2171所、縣級衛生監督所1883所,四類縣級衛生機構共有衛生人員258.6萬人。

2015年底,全國3.18萬個鄉鎮共設3.7萬個鄉鎮衛生院,床位119.6萬張,衛生人員127.8萬人(其中衛生技術人員107.9萬人)。與上年比較,鄉鎮衛生院減少85個(鄉鎮撤並後衛生院合並),床位增加2.9萬張,人員增加3.1萬人。2015年,每千農業人口鄉鎮衛生院床位由2014年1.34張增加到2015年1.38張,每千農業人口鄉鎮衛生院人員由1.43人增加到1.47人。

2015年底,全國58.1萬個行政村共設64.1萬個村衛生室。村衛生室人員達144.8萬人,其中:執業(助理)醫師31.0萬人、註冊護士10.6萬人、鄉村醫生96.3萬人。平均每村村衛生室人員2.26人。與上年比較,村衛生室數減少0.4萬個,人員總數減少1.2萬人

(三)農村醫療服務。2015年,全國縣級(含縣級市)醫院診療人次達10.3億人次,比上年增加0.2億人次;入院人數7294.4萬人,比上年增加180.2萬人;病床使用率81.9%,比上年下降2.4個百分點。

2015年,鄉鎮衛生院診療人次為10.5億人次,比上年增加0.2億人次;入院人數3676萬人,比上年減少57萬人。2015年,醫師日均擔負診療9.6人次和住院1.6床日。病床使用率59.9%,出院者平均住院日6.4日。與上年相比,鄉鎮衛生院醫師工作負荷略有增加,病床使用率下降0.6個百分點,平均住院日延長0.1日。

2015年村衛生室診療量達18.9億人次,比上年減少1.0億人次,平均每個村衛生室年診療量2951人次。

四、社區衛生

(一)社區衛生服務體系建設。2015年底,全國已設立社區衛生服務中心(站)34321個,其中:社區衛生服務中心8806個,社區衛生服務站25515個。與上年相比,社區衛生服務中心增加137個,社區衛生服務站減少54個。社區衛生服務中心人員39.7萬人,平均每個中心45人;社區衛生服務站人員10.8萬人,平均每站4人。社區衛生服務中心(站)人員數比上年增加1.6萬人,增長3.3%。

(二)社區醫療服務。2015年,全國社區衛生服務中心診療人次5.6億人次,入院人數305.5萬人,門診和住院量比上年增加;平均每個中心年診療量6.4萬人次,年入院量347人;醫師日均擔負診療16.3人次和住院0.7日。2015年,全國社區衛生服務站診療人次1.5億人次,平均每站年診療量5879人次,醫師日均擔負診療14.1人次。

五、中醫藥服務

(一)中醫類機構、床位及人員數。2015年末,全國中醫類醫療衛生機構總數達46541個,比上年增加2906個。其中:中醫類醫院3966個,中醫類門診部、診所42528個,中醫類研究機構47個。與上年比較,中醫類醫院增加234個,中醫類門診部及診所增加2674個。

2015年末,提供中醫服務的社區衛生服務中心占同類機構的96.9%,社區衛生服務站占80.9%,鄉鎮衛生院占93.0%,村衛生室占60.3%。

2015年末,全國中醫類醫療衛生機構床位95.8萬張,其中:中醫類醫院81.9萬張(占85.6%)。與上年比較,中醫類床位增加8.0萬張,其中:中醫類醫院床位增加6.4萬張。

2015年末,全國中醫藥衛生人員總數達58.0萬人,比上年增加3.5萬人(增長6.4%)。其中:中醫類別執業(助理)醫師45.2萬人,中藥師(士)11.4萬人。兩類人員較上年有所增加。

(二)中醫醫療服務。2015年,全國中醫類醫療衛生機構總診療人次達9.1億人次,比上年增加0.3億人次(增長4.0%)。其中:中醫類醫院5.5億人次(占60.4%),中醫類門診部及診所1.4億人次(占14.9%),其他醫療機構中醫類臨床科室2.2億人次(占24.7%)。

2015年,全國中醫類醫療衛生機構出院人數2691.5萬人,比上年增加154.4萬人(增長6.1%)。其中:中醫類醫院2349.3萬人(占87.3%),中醫類門診部1.9萬人,其他醫療衛生機構中醫類臨床科室340.2萬人(占12.6%)。

六、病人醫藥費用

(一)醫院病人醫藥費用。2015年,醫院次均門診費用233.9元,按當年價格比上年上漲6.3%,按可比價格上漲4.9%;人均住院費用8268.1元,按當年價格比上年上漲5.6%,按可比價格上漲4.1%。日均住院費用861.8元,上漲幅度高於人均住院費用上漲。

2015年,醫院門診藥費占48.3%,比上年下降1.0個百分點;醫院住院藥費占36.9%,比上年下降1.5個百分點。

2015年各級公立醫院中,三級醫院門診費用上漲5.2%(當年價格,下同),住院費用上漲4.1%,漲幅比上年有所上升,但低於公立醫院病人費用漲幅。

(二)基層醫療衛生機構病人醫藥費用。2015年,社區衛生服務中心次均門診費用97.7元,按當年價格比上年上漲5.9%,按可比價格上漲4.4%;人均住院費用2760.6元,按當年價格比上年上漲4.8%,按可比價格上漲3.3%。門診和住院費用漲幅較2014年均有所下降。

2015年,社區衛生服務中心門診藥費占門診費用的68.9%,比上年上升0.2個百分點;住院藥費占住院費用的43.1%,比上年下降1.0個百分點。

2015年,鄉鎮衛生院次均門診費用60.1元,按當年價格比上年上漲5.6%,按可比價格上漲4.2%;人均住院費用1487.4元,按當年價格比上年上漲7.6%,按可比價格上漲6.1%。日均住院費用233.2元。

2015年,鄉鎮衛生院門診藥費占門診費用的54.2%,比上年下降0.1個百分點;住院藥費占住院費用的45.4%,比上年下降0.4個百分點。

七、疾病控制與公共衛生

(一)傳染病報告發病和死亡。2015年,全國甲乙類傳染病共報告發病304.6萬例,死亡16584人。報告發病數居前5位的病種依次為病毒性肝炎、肺結核、梅毒、細菌性阿米巴性痢疾、淋病,占甲乙類傳染病報告發病總數的90.5%;報告死亡數居前五位的病種依次為艾滋病、肺結核、狂犬病、病毒性肝炎、人感染H7N9禽流感,占甲乙類傳染病報告死亡總數的98.6%。

2015年,全國甲乙類傳染病報告發病率為223.6/10萬,死亡率為1.2/10萬。

2015年,全國丙類傳染病共報告發病336.2萬例,死亡160人。報告發病數居前5位的病種依次為手足口病、其它感染性腹瀉病、流行性感冒、流行性腮腺炎和急性出血性結膜炎,占丙類傳染病報告發病總數的99.6%。報告死亡數較多的病種依次為手足口病、其它感染性腹瀉病和流行性感冒,占丙類傳染病報告死亡總數的97.5%。

2015年,全國丙類傳染病報告發病率為246.8/10萬,死亡率為0.01/10萬。

(二)血吸蟲病防治。2015年底,全國血吸蟲病流行縣(市、區)453個;累計達到血吸蟲病傳播控制標準的縣(市、區)110個,累計達到傳播阻斷標準的縣(市、區)343個;年底實有病人7.7萬人,比上年減少3.8萬人;年內治療病人17.0萬人次,擴大化療245.0萬人次。

(三)地方病防治。2015年底,全國克山病病區縣數328個,累計控制(消除)縣313個,現癥病人3.8萬人;大骨節病病區縣379個,累計控制(消除)縣364個,現癥病人61.1萬人;碘缺乏病防治工作縣(區) 2842個,現癥病人30.4萬人。地方性氟中毒(飲水型)病區縣數1115個,病區村數84209個,控制村數42697個,氟斑牙病人1816.1萬人,氟骨癥病人127.3萬人;地方性氟中毒(燃煤汙染型)病區縣數171個,控制縣數146個,氟斑牙病人1453.7萬人,氟骨癥病人188.2萬人。

八、婦幼衛生

(一)婦幼保健。2015年,孕產婦產前檢查率96.5%,產後訪視率94.5%。與上年比較,產前檢查率和產後訪視率有所提高。2015年住院分娩率為99.7%(市99.9%,縣99.5%),比上年提高0.1個百分點(市與上年持平,縣提高0.1個百分點)。

2015年,3歲以下兒童系統管理率達90.7%,比上年提高0.9個百分點;孕產婦系統管理率達91.5%,比上年提高1.5個百分點。

(二)5歲以下兒童死亡率。據婦幼衛生監測,2015年,5歲以下兒童死亡率10.7‰,其中:城市5.8‰, 農村12.9‰;嬰兒死亡率8.1‰,其中:城市4.7‰, 農村9.6‰。與上年相比,5歲以下兒童死亡率、嬰兒死亡率均有不同程度的下降。

(三)孕產婦死亡率。據婦幼衛生監測,2015年,孕產婦死亡率為20.1/10萬,其中:城市19.8/10萬,農村20.2/10萬。與上年相比,孕產婦死亡率有所下降。城市孕產婦主要死因構成:產科出血占17.9%、羊水栓塞占3.6%、妊娠期高血壓疾病占4.8%、合並心臟病占26.2%;農村孕產婦主要死因構成:產科出血占22.5%、羊水栓塞占2.4%、妊娠期高血壓疾病占14.7%、合並心臟病占12.0%。

(四)國家免費孕前優生項目。全國所有縣(市、區)普遍開展免費孕前優生健康檢查,為農村計劃懷孕夫婦免費提供健康教育、健康檢查、風險評估和咨詢指導等孕前優生服務。2015年全國共為1205萬名計劃懷孕夫婦提供免費檢查,目標人群覆蓋率平均達96.5%。篩查出的風險人群全部獲得針對性的咨詢指導和治療轉診等服務,落實了孕前預防措施,有效降低了出生缺陷的發生風險。

九、食品安全與衛生監督

(一)擴大食品安全風險監測範圍。根據各省(區、市)及新疆建設兵團報告(下同),截至2015年底,全國設置食品安全風險監測點2656個,對27類21.2萬份樣品進行監測,獲得監測數據140萬個;在3883個醫療衛生機構設置監測點,開展食源性疾病監測試點工作。

(二)公共場所衛生監督。2015年,全國公共場所衛生被監督單位143.2萬個,從業人員817.7萬人,持健康證人數占96.8%。對公共場所進行經常性衛生監督258.1萬戶次,合格率為98.5%。依法查處案件56534件,結案55533件。

(三)生活飲用水衛生監督。2015年,全國生活飲用水衛生(供水)被監督單位6.8萬個,直接從事供、管水人員36.4萬人,持健康證人數占84.0%。生活飲用水經常性衛生監督16.1萬戶次,合格率為99.2%。監督抽檢涉水產品823件,合格率98.5%。

(四)消毒產品衛生監督。2015年,全國消毒產品被監督單位4941個,從業人員7.4萬人,有效衛生許可證4941份。消毒產品經常性衛生監督2.6萬戶次,合格率為91.0%。對1.5萬件消毒產品進行監測,合格率為96.0%。

(五)學校衛生監督。2015年,全國被監督學校21.5萬所, 79.8%的學校已建立學生健康檔案,97.6%的學校將健康教育納入年度教學計劃,96.7%的學校建立突發公共衛生事件應急預案。依法查處案件4686件。

(六)職業衛生和放射衛生監督。2015年,全國共有職業健康檢查機構、職業病診斷機構、化學品毒性鑒定機構、放射衛生技術服務機構被監督單位數3343家,依法查處案件77件,結案77件,其中依法作出衛生行政處罰案件76件。全國放射衛生被監督單位5.0萬個,放射工作人員25.3萬人,放射工作人員持證上崗率82.6%。依法查處案件2471件,結案2359件。

(七)醫療服務、采供血和傳染病防治監督。2015年,依法對醫療機構或醫務人員作出衛生行政處罰並結案36348件。行政處罰無證行醫15109件。依法對采供血機構作出行政處罰並結案38件。依法對傳染病防治作出查處案件20777件,其中依法作出衛生行政處罰案件20770件,結案20379件。

十、計劃生育

(一)單獨兩孩政策平穩實施。各地各部門認真貫徹中央決策部署,堅持計劃生育基本國策,全面加強計劃生育工作,加強指導和監督,單獨兩孩政策實施穩妥紮實有序。截至2015年12月底,全國共約200萬對單獨夫婦提出再生育申請。

(二)全面推進流動人口計劃生育基本公共服務均等化。加強流動人口便民維權,落實計劃生育各項基本公共服務項目,創新管理手段和服務多元供給模式,服務覆蓋面不斷擴大,服務內容得到拓展,全國流動人口計劃生育免費服務覆蓋率達89.2%。

(三)計劃生育家庭獎勵和扶助政策。2015年計劃生育家庭獎勵和扶助“三項制度”共投入資金112.5億元,比上年增加14.6億元;農村計劃生育家庭獎勵扶助制度受益905.5萬人,計劃生育家庭特別扶助制度獨生子女傷殘死亡家庭受益87.8萬人,西部地區“少生快富”工程受益3.7萬戶。

(綜合衛計委網站、中國新聞網報道)

精準醫療成本高 科學家計劃十年讓六成病人用得起

在美國提出抗癌“登月計劃”後,中國科學家也提出“10年內實現60%腫瘤消失,60%病人用得起”的目標。

近日在上海舉辦的“2016國際精準醫療學術及產業論壇”上,2004年諾貝爾化學獎獲得者、以色列國家精準醫療計劃負責人阿龍·切哈諾沃表示,在個體化醫療新時代,患者的治療方案應該量身定制,“我們要做的就是讓藥物更加精準,把不確定的範圍縮小,掌握患者的發病機制,又將夠推動新藥研發。”

作為生物醫藥的發展趨勢,精準醫療已經吸引了各國在此大力布局。

2015年初美國提出“精準醫療計劃”。2015年3月,科技部召開國家首次精準醫學戰略專家會議,提出了中國精準醫療計劃。並提出2030年前,我國將在精準醫療領域投入600億元。

2016年3月8日,我國“精準醫學研究”重點專項2016年項目指南正式公布,實施周期為2016年—2020年。這被認為是精準醫療國家戰略部署揭曉。

攻克癌癥成為各國精準醫療計劃的中心,今年初美國提出抗癌“登月計劃”。

中國並不是全球患癌比例最高國家,但由於人口基數大,2015年有429.2萬例新發腫瘤病例和281.4萬例死亡病例,相當於平均每天有1.2萬人新患癌癥,有7500人死於癌癥。

基於新一代CAR-T在內的多項精準醫療技術,上海細胞治療工程技術研究中心主任錢其軍提出抗癌“白澤計劃”——10年內實現60%腫瘤消失,60%病人用得起。

上海細胞治療工程技術研究中心是上海市目前唯一的市級細胞工程技術研究中心,目前已布局細胞治療、細胞凍存、基因檢測等業務,在腫瘤免疫治療等領域內的12項核心技術進入國家專利局保密審核程序。

“精準醫療時代,免疫治療已成為癌癥治療的顛覆性技術。”錢其軍說。

精準醫療正在全球範圍內吸引大量的資本和科研力量進入。

君聯資本董事總經理周宏斌說,2015年精準醫療全球市場規模約600億美元,複合年均增長率15%以上,是整體醫藥行業增速的3倍以上。“腫瘤診斷和個性化治療是中國精準醫療產業最大的市場部分。”

目前,精準醫療產業領域率先爆發的是基因測序,這也是精準醫療的基礎和入口。從早期的生育生殖檢測,到目前的腫瘤診斷,技術的不斷突破升級帶動市場規模增長。

在這個領域,除了華大基因以外,貝瑞和康、諾和致源、安諾優達,以及達安基因、迪安診斷等上市公司也參與其中,在基因測序領域的中下遊進行競爭。

而測序上遊的測序儀器和試劑,則幾乎被Illumina(NASDAQ:ILMN)、Life Technologies兩大國外巨頭壟斷。

目前,君聯資本在精準醫療領域累計投資了約2億美元(含人民幣),前期項目主要聚焦在基因測序和診斷領域,近兩年開始布局個性化新藥研發、免疫治療技術領域,如2014年投資創新藥公司信達生物、2016年投資上海細胞治療集團。

周宏斌表示,2015年全球約50%的腫瘤臨床實驗和免疫治療相關,並且可以和化療、放療、靶向療法、基因技術等“搭檔”探索聯合治療。

近日,美國市場研究公司markets and markets發布報告稱,全球癌癥免疫治療市場的規模將從2016年的619億美元,增長到2021年的1193.9億美元,複合年增長率達14.0%。癌癥的發病率增加以及醫療開支不斷上升推動市場的增長。

作為癌癥免疫療法中的主力軍,PD-L1/PD-1抗體已經展現了良好的市場前景。今年上半年,百時美施貴寶的PD-1抗體Opdivo銷售額達15.44億美元,增長853.09%。而在2015年,Opdivo全年銷售收入為9.42億美元。

巨大的市場也吸引了眾多國內藥企的積極參與,包括信達生物、百濟神州等研發藥企,以及恒瑞醫藥、複星醫藥等傳統藥企也在布局。

此前信達生物董事長俞德超曾表示,該公司研發的PD-1單抗已進入I期臨床試驗,主要用於治療晚期實體瘤,臨床前數據顯示有更顯著的療效,有望成為同類產品中的佼佼者。

在腫瘤免疫療法中,細胞治療也備受關註。

數據顯示,截至今年6月16日,全球正在進行的CAR-T臨床試驗有173項,中國開展的CAR-T臨床試驗數量位居全球第二,共計30項,涉及24個靶點,僅次於美國。

周宏斌認為,基因診斷、免疫技術的不斷進步,推動“基於細胞免疫治療的聯合療法”可能徹底改變癌癥治療,是具有重大投資價值的人類突破性技術。

不過,今年5月國家衛計委叫停“免疫細胞治療的臨床應用”,周宏斌認為,政策的不確定性既是挑戰也是機遇,使得擁有技術領先性和臨床資源的公司更有機會構築壁壘。

但是,阿龍·切哈諾沃也對第一財經記者表示,精準醫療的成本很高,如何讓精準醫療覆蓋到需要的患者,需要科學界、企業界以及政府的共同努力。

錢其軍介紹說,Opdivo(PD-1抗體)+Yervoy(CTLA-4抗體)組合使用的話,第一年花費大約25.6萬美元,第二年單獨使用Opdivo,花費大約15萬美元;如果使用默沙東的Tecentriq (PD-L1抗體),每年花費大約15萬美元。

“多種抗體聯合應用將大幅度提高療效,但也將明顯提高價格及產生嚴重並發癥。”錢其軍說,國內細胞免疫治療患者能承受的價格應該在10萬元以內,價格過高就無法大規模推廣。

顯然,預期的市場藍海,依然取決於技術突破的進展。

總理也點贊的深圳“醫共體”玄機:病人越少,得錢越多

未來,深圳羅湖區的居民即便是遇到疑難雜癥,他們的首選也可能不再是人滿為患的大醫院,而是社康(中心)了。

最近,快70歲的李阿姨攙扶著老伴兒顫巍巍地走進深圳羅湖區筍崗社康中心,她發現社康中心出現了一些新的醫療設備。

陪老伴兒來看糖尿病的她,這次也見到了一些平時不太容易見到的新面孔醫生。“以前只能在大醫院看到的專家也來開個人工作室了。醫生也會詳細解釋,怎麽去預防一些常見的疾病。” 她告訴《第一財經日報》記者。

筍崗社康中心是羅湖醫院集團的成員之一。去年,深圳羅湖試點成立了醫院集團,當地部分區屬公立醫療機構被納入該體系。集團成立後,不僅為社康添置醫療設備,還推動技術下沈,解決社康中心“缺醫少藥”的老大難,並且通過推動醫療保險向健康保險的轉變,將健康守護的關口前移,醫院盼著老百姓別得病。

目前,效果已經初步顯現。今年去羅湖醫院集團社康中心的患者人數,比去年同期增加了81%。 在今年11月中旬的一次國務院會議上,李克強總理也點贊了該模式。

近日,本報記者走訪筍崗社康時發現,雖然占地面積不大,但是B超室、心電圖室、兒童計劃免疫區、冷鏈室等常規科室和設備齊全。入口處是一個寬敞明亮的房間,門牌上標註著這是羅湖人民醫院兒保科主任的工作室。

醫院盼著老百姓別得病

11月14日,在李克強主持的經濟發展和民生改善座談會上,國務院醫改專家咨詢委員會委員曾益新介紹說,目前深圳羅湖正在試點“醫共體”模式,整合轄區內的公立醫院和社區診所,打破分層管理,辦出“老百姓家門口的醫院”。李克強聽後表示:“你們提出的醫共體建議很有價值。”

上述羅湖“醫共體”模式指的就是羅湖醫院集團。羅湖從兩年前開始籌劃公立醫院改革,改革的目標很明確:少生病,少住院,少負擔,看好病。

2015年8月,羅湖醫改邁出了第一步,成立了一體化的醫院集團,將羅湖區屬部分公立醫療機構納入這個醫療服務體系,包括5所專科和綜合醫院,以及23家社康中心。但是,這28個醫療機構只有一個法定代表人,也只有一個財務中心和人力資源部門,人、財、物高度集中。

2016年年初,在深圳市人力資源和社會保障局的大力支持下,羅湖醫院集團又緊鑼密鼓地推出了醫療保險支付制度改革,改革醫療保險支付方式,由“保疾病”轉變為“保健康”,通過“總額管理,結余留用”的方式,做好居民的健康管理和預防保健,醫保基金結余部分支付給羅湖醫院集團。這在國內可謂絕無僅有的一個突破。

香港艾力彼醫院管理研究中心主任莊一強對本報記者表示,在羅湖“醫共體”模式下,能解決疑難雜癥的公立醫院和社區結合得更緊密,技術力量下沈,患者對社康中心的信任度會提高,很多普通疾病和一些複雜的疾病在社康就能解決。

他補充道,羅湖醫保支付方式改革的本質是按人頭收費。比如說一個社區,政府給你100萬元,這個社區的百姓都找你看病。你看的病人越少,耗費的錢越少,得到的剩下的錢就越多。“這就形成一個良性循環:天冷了醫院會關心百姓是否感冒,下雨了會擔心老人家摔倒跌傷,就會提前做好預防措施。”

羅湖醫院集團院長孫喜琢對《第一財經日報》記者介紹,全國只有深圳在推行這個模式,當地人社局以羅湖為試點。采訪時,孫喜琢以東北人特有的幽默和腔調笑著對記者說:“現在打心眼兒里盼著老百姓別得病,你得病我有損失啊。”

少藥?社康送藥上門

在社康工作了5年的朱春園,見證了“醫共體”模式推行後帶來的變化。

全科醫生朱春園自大學畢業去深圳一家三甲醫院規培了3年後,就來到筍崗社康中心任職,有著甜美笑容的她頗受患者的喜愛,可之前她在遇到疑難雜癥時根本笑不出來。

“以前也有雙向轉診模式,但是比較模糊,遇到解決不了的問題不知道該推薦病人去什麽醫院找什麽醫生。”她告訴本報記者,現在可以直接聯系集團的客服中心,他們熟悉醫療資源,知道醫院和醫生的專長。

此外,“少藥”這個深圳社康中心普遍存在的老大難問題,也正在慢慢得以解決。羅湖不少老人如文章開頭提到的李阿姨和她的老伴兒一樣,慢性病纏身,雖然家門口就有大醫院,但是苦於掛號太難,也搞不清複雜的看病流程,平時更願意去社康就診,但時常也會為買不到藥發愁。

“兒子媳婦工作忙,我們要帶娃,來一趟不容易,”她嘆了口氣,轉而又笑了起來,“現在藥的種類變多了,開的時間也長一些了,不用總是老胳膊老腿地往這兒跑了。”

孫喜琢向記者解釋了藥品補給的流程。如果在社康中心找不到需要的藥,醫生會在集團內的醫院找,如果有,一兩個小時就送過來;如果沒有,就去集團外找,24小時之內送藥到患者家中。他們的優勢很明顯,根據全科醫生的評估,如果慢性病病人的指征達到要求,一次能開3個月的藥;而其他區社康中心一次只能開1個月的藥;常規的醫院開得更少,只有1周。

缺醫?主任醫師進駐社康

那麽,如何解決“缺醫”這另一個老大難呢? 羅湖醫院集團開出30萬元的年薪,從全國各地招聘高水平全科醫生進駐社康中心,同時鼓勵集團內醫院的醫生進行全科醫生的轉崗培訓和考核。此外,集團也鼓勵副高及以上職稱的專科醫生去社康開辦專科醫生工作室。

羅湖醫院風濕免疫科主任史冉庚是響應者之一。今年11月初,他在羅湖醫院集團最大的社康中心東門社康成立了自己的工作室。

他告訴《第一財經日報》記者,已經大概有10位專家在東門社康開辦工作室了。“社康希望我們能多去坐診,但是我們在各自的醫院都有自己的科室,有病房和門診,一般一周能去社康一天,時間充裕的話就多去。”

史冉庚說:“這對我們來說是好事。擁有個人品牌的工作室,可以提升我們在基層患者中的形象和聲譽。而從獎勵機制上來說,社康對我們也很優待。”

史冉庚進駐社康中心還不到一個月,大量的休息時間花在了宣傳上。兩三個月後,他和其他開設工作室的專家醫生將迎來一場業績考核。

孫喜琢說:“如果三個月後考核,還是沒有人找你看病,那就表示老百姓不喜歡你。”

最大的挑戰來自於觀念

吸引患者去社康的效果已經顯現。據介紹,今年去羅湖醫院集團社康中心的患者人數,比去年增加了81%。

醫共體的“大當家”也在計算家底。醫保基金從今年年初開始結算,雖然現在還不知道能拿到多少,但是孫喜琢估計,2年後很多預防的手段能見到效果,精神病或糖尿病等病人減少,集團獲得的醫保支付額度直線上升。

已經在社康開設了工作室的史冉庚盼著,“醫共體”模式完善後,大醫院醫生的壓力能夠減小,把精力放在病情較重和複雜的患者身上。“其實大醫院很多患者的問題在基層可以解決。比如說風濕免疫科,我一天接待的患者中可能有1/3就能在社康解決。”

但是,也許並非所有大醫院的醫生都和他持有相同的想法。此前本報記者采訪中,一些大醫院的醫生擔心,醫者天職自然是盼望患者好,但是如果在基層看病的患者比例增加了,大醫院的門診人數可能會下降。

莊一強表示,除了醫保基金是否支付到位等操作上的問題,上述觀念以及背後的利益再平衡,可能是“醫共體”模式最大的挑戰。

整形醫生邊講電話邊切汗腺 女病人腋下潰爛

1 : GS(14)@2012-03-04 12:35:12http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 104&art_id=16124343

事主因腋下大量積血令她前臂也瘀黑。

陳國基指他完成其中一邊腋下切汗腺後才接聽電話。 資料圖片

陳小姐表示,手術下午進行,當陳國基完成一邊腋下切汗腺,當另一邊腋下切汗腺進行一至兩分鐘後,護士問陳國基是否接聽電話,將電話放在陳的耳邊。只接受局部麻醉的她聽見陳說:「林先生,你今日無論如何要過 400萬落我戶口,如果唔係我公司周轉唔到。」她質疑該次通話令手術失誤。

半夜到醫院放血

當晚 9時許陳小姐發現右邊腋下有一個約 8厘米、像網球般大的血塊腫起來,她返回診所由陳國基放瘀血。凌晨 1時多她兩邊腋下再次腫脹及「谷血」,她立即到廣華醫院求診,醫生為她引流 10毫升瘀血,不久再積瘀血。

陳小姐說,醫生為她做手術及再引流 50毫升瘀血,她腋下傷口潰爛得像燒焦般,之前腋下「谷血」已令前臂出現大片瘀黑色。瘀黑傷口最後消退,但留下疤痕,一年後雙臂仍不能伸直。陳小姐曾委託律師向陳國基追討賠償,對方找來一名整形外科專科醫生作專家證人,證實他手術沒出錯,未有賠償。

醫生辯稱併發症

陳國基回覆本報查詢時承認,他於手術期間曾講電話,但是他完成其中一邊腋下切汗腺後才接聽。該電話是由銀行致電,與他確認早前是否開出一張大額支票及是否安排過數,通話只維持 10多秒,掛線後才做另一邊腋下切汗腺。專家的醫療報告證明手術後出血,與接聽該電話無關,也並非手術失誤。手術前病人已知風險包括術後可能出血,今次出血是已知併發症。陳國基指與該美容院並沒任何合作關係。

整形外科專科醫生表示,相信病人手術後出血是已知的併發症,切汗腺其中一個方法,是先用超聲波將皮膚及皮下的汗腺及組織分離,再抽走汗腺,皮下會留下大空間而導致出血。醫生會包紮傷口,令傷口自行止血。若病人有大動作、壓住傷口的敷料鬆脫或服食阿士匹靈,均有機會出血。

好色醫生濕吻女病人胸

1 : GS(14)@2012-06-09 17:55:22http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20120609/16411094

影片顯示,卧底女病人躺在床上後,醫生脫掉她的上衣和褲子,接着更揭起胸罩,肆意撫摸和濕吻乳房,為了解釋奇怪舉動,醫生還低聲叫病人「不要動,我不會令你懷孕」,之後更俯身想跟病人親嘴(圖)。卧底病人這時忍無可忍,把他推開,在外埋伏多時的記者和攝製隊趁機衝入診症室。

醫生見狀惱羞成怒,他先將記者推出診所,接着又伸手試圖搶奪攝錄機,雙方由診所一直打到路中心,其間醫生更與手執攝錄機的製作人員扭作一團。報道出街後,暫時不清楚好色醫生有否被起訴。英國《每日郵報》

鹹濕醫生輕判 連環非禮女病人判社服令

1 : GS(14)@2012-09-01 15:11:50http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20120901/18005455

被告鄧文俊(26歲)昨獲大批親友到庭支持,包括未婚妻,二人原計劃於今年2月結婚,婚期因本案而延遲。辯方大律艾勤賢指被告已深深感到後悔,不會再犯。

裁判官阮偉明指出,本應判處較長的即時監禁,但考慮到被告認罪,免卻事主作供重提恐怖經歷,而他已還柙15日,相信他已經歷失去自由的痛苦,之後亦要接受紀律聆訊。就三項非禮罪,裁判官判被告180小時社會服務令,及繼續接受心理和精神治療。

辯稱當時患上強迫症

案發於去年9月27日晚,當值的被告單獨巡3A女病房,走上前慰問24歲的女病人X。X表示腹部不適,被告扮替她檢查,伸手入她的上衣,觸摸她身體及按壓其乳房,然後不發一言離開。

25分鐘後,被告到另一病床慰問女病人Y,突然拉起Y的上衣摸胸。慘被非禮的Y致電男友,並向護士投訴及報警。但被告仍未收手,50分鐘後折返X的病床問候,再重施故技。X舉手擋開,質問被告為何這樣做,但被告沒有解釋便離開,X事後報警。

被告在警誡下說,本想幫病人做檢查,但碰到病人胸部後很興奮,忍不住犯案。

他早前透過律師解釋,經歷這「瘋狂75分鐘」,因他當時患上強迫症、輕躁狂、雙極人格失常和躁鬱病,才令他不能自控。

2 : 八旗子弟(15368)@2012-09-01 15:14:55

75分鐘害了自己一生

3 : Sunny^_^(11601)@2012-09-01 21:05:57

好可憐........................................

4 : GS(14)@2012-09-01 22:55:03

女仔可憐?

5 : Sunny^_^(11601)@2012-09-01 23:22:46

醫生

6 : GS(14)@2012-09-01 23:24:37

醫生好肯定未睇過A片

7 : Sunny^_^(11601)@2012-09-01 23:39:33

6樓提及

醫生好肯定未睇過A片

有可能嗎...

8 : GS(14)@2012-09-01 23:40:51

7樓提及6樓提及

醫生好肯定未睇過A片

有可能嗎...

或者真身試

9 : 亞力士(1473)@2012-09-02 17:39:03

他早前透過律師解釋,經歷這「瘋狂75分鐘」,因他當時患上強迫症、輕躁狂、雙極人格失常和躁鬱病,才令他不能自控。

<-------

精神科醫生剩做呢d都發過豬頭

法准醫護讓病人熟睡至死

1 : GS(14)@2015-03-19 09:09:43法國國會以大比數通過法案,容許醫護人員讓末期病人進入熟睡狀態直至死亡,以緩減病人的痛苦。儘管新法獲民眾普遍支持,但仍遭反對人士猛烈抨擊,認為是變相安樂死。法案前日獲四百三十六票贊成、三十四票反對、八十三票棄權高票通過,有支持議員直言,新法案旨在減輕病人臨終前所受痛苦。由於法案再次引發公眾激辯安樂死及生命意願書的合理性,更被部份人視為變相安樂死合法化,所以投票時有反安樂死團體在觀眾席扔紙屑抗議,導致會議一度中斷。法國早在二○○五年已立法容許「被動安樂死」,假如獲末期病人同意,醫護人員可移除他們的維生器。新法案更進一步,讓醫護人員處方持續及強力的鎮靜劑給病人,讓他們一直熟睡至死。民調顯示96%民眾支持法案,八成人更贊成直接合法化安樂死。法新社

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20150319/19081665

爆新沙士醫院病人全撤離

1 : GS(14)@2015-06-06 08:30:30■京畿道平澤市平澤聖母醫院為疫情源頭,上周已關閉。楊柏賢攝

【新沙士殺到】【《蘋果》記者楊文傑、楊柏賢平澤直擊】【本報訊】南韓爆發中東呼吸綜合症(俗稱新沙士)逾兩星期,但南韓一直拒公佈涉事醫院。直至昨再多1人死亡、6人確診,令死亡人數增至4人、確診總數升至42人,南韓政府終公開源頭兼重災醫院—京畿道平澤市平澤聖母醫院。本報記者昨趕到疫情重災區,發現距離首爾兩小時車程平澤聖母醫院大門緊閉,大樓一片漆黑,周圍杳無人迹。南韓新沙士疫情不斷擴大,港府防疫措施升級,昨起在機場要求所有南韓來港航班集中檢疫,乘客落機後到指定區域量體溫,一旦列為懷疑個案即送院檢驗。

從首爾往南到平澤市,記者先坐兩小時地鐵再轉搭的士,才抵達平澤市,發現市內氣氛內弛外張,但市民防疫意識明顯較強。記者觸目所見,一半行人佩戴口罩,比例較首爾高得多。平澤聖母醫院上周已關閉,大門緊閉,正門一片漆黑,僅有側門及後門透出燈光。記者沿醫院外圍行走一圈,僅碰到一名老翁及兩名聲稱是職員家屬的婦女。她們指醫院已經沒有病人,她們只是為院內的家人送飯,但她們多番敲門甚至撥打手機,大門仍然緊閉,無法進入。

病房無換氣口

新沙士上月20日證實殺入南韓後,疫情不斷擴大,但南韓政府對涉事醫院諱莫如深。南韓獨立網媒Pressian前日率先披露六間涉事醫院,包括平澤聖母醫院。保健福祉部部長文亨杓昨進一步披露,平澤聖母醫院是疫情源頭醫院亦是重災區,曾到中東的源頭病人上月15至17日入住該醫院後,懷疑透過兩名護士,令30人直接或間接中招,佔整體確診人數約71%,連醫院的門柄亦被指有新沙士病毒。文亨杓承認當局沒有及時隔離源頭病人,才令疫情在醫院大幅擴散,但他同時暗示,疫情爆發或跟聖母醫院病房沒有換氣口和排氣口有關。平澤聖母醫院新沙士感染率高,當局決定擴大調查範圍,要求上月15至29日到過該醫院的人士,聯絡京畿道政府、保健福祉部接受檢查。此外,首爾三星醫院亦出現兩宗確診個案,監控人數多達600人,由於首爾人口逾千萬,南韓傳媒認為,凸顯社區爆發憂慮。

首有軍人感染

南韓整體新沙士疫情擴大,昨日再多1名患者不治,另外新增6宗確診個案,令南韓疫情死亡人數上升至4人,死亡率上升至9.8%,確診人數飆升至42人,疑似患者多達770人,另1,820人須隔離,一天增加153人,當中家居隔離佔9成。此外,首度有南韓軍人證實感染,患者是一名45歲空軍士官長。一名海軍女下士亦疑遭感染須隔離,令南韓軍方隔離人數上升至170人。為了平息國際社會疑慮,世界衞生組織最快將於下周,派出由助理總幹事福田敬二率領、由內地及香港等地專家組成的調查組前往南韓,跟南韓政府聯手調查當地的新沙士疫情,結果將會向各國通報。南韓傳媒指出,福田敬二認為,南韓抗疫應對得當,表示對傳染病不能漠不關心,但是也不必過度敏感。

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20150606/19174475

伊朗物資短缺癌症病人無藥配

1 : GS(14)@2015-07-22 23:30:18西方經濟制裁下的伊朗,貨幣貶值、百物騰貴,再加上藥物短缺,癌症病人無藥可配,情況慘不忍睹,伊朗人民都焦急地等待核談判達成協議,期待生活得以改善。

市集變鬼域

莫爾塔扎是德黑蘭藥房東主,四年前西方對伊朗實施經濟制裁,藥物、醫療物資供應不足,藥房大排長龍,擠滿輪候配藥的絕症病人:「我數不清究竟有多少個我的客人以及行家的客人,因找不到所需藥物,最後因癌症而死。」他曾夢見客人到藥房,「他們找不到要的藥物,他們詛咒我、怪責我」。本身是穆斯林教士的穆罕默德和任職教師的妻子,每月只有250美元(1,950港元)收入:「許多個晚上,我們的晚餐少得可憐,我的妻子曾問我,我們為甚麼要受到這樣的制裁。」在毗鄰巴基斯坦的錫斯坦─俾路支斯坦省,拉索利市場本來繁盛,現在淪為鬼域一樣。51歲老闆貝希爾說:「物價近來漲得厲害,我已經失去了一半客人,收入也減少一半。」在德黑蘭中產地區法特米廣場經營美容院生意的瑪茲嫣生意更慘淡,短短兩年丟失2/3生意,每月利潤少了80%。她寄望國家達成核協議,令人民再次快樂起來。英國《衞報》

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20150715/19219784

Next Page