生育險將與基本醫保合並實施 舊五險逐漸走向新五險

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2016-03-18/992287.html

3月17日,十三五規劃全文正式發布,明確提出“將生育保險和基本醫療保險合並實施”;“探索建立長期護理保險制度,開展長期護理保險試點”。一旦生育保險和基本醫療保險合並實施,大部分就業人群繳納的“五險”可能就會在短期內變成“四險”。而青島等城市已經率先開始長期護理險的探索。

曹凱

3月17日,十三五規劃全文正式發布,明確提出“將生育保險和基本醫療保險合並實施”;“探索建立長期護理保險制度,開展長期護理保險試點”。

一些業內專家認為,工傷、失業險費率調低,2015年已經部分減輕企業保費負擔;生育險和醫保合並實施,或將進一步減輕企業負擔。截止2014年底,城鎮職工醫保歷年滾存結余為5537億元,生育險的累計結余為593億元,兩險合並實施後將增加醫保基金結余。

自從上世紀90年代國企改革以來,中國開始大規模建設社會保險制度,正式就業人群逐漸開始穩定繳納“五險”,即醫療、養老、工傷、失業、生育等五項社會保險。一旦生育保險和基本醫療保險合並實施,大部分就業人群繳納的“五險”可能就會在短期內變成“四險”。

長期護理險是歐洲和日本等發達地區已經實施的一項社會保險,主要幫助老年人應對失能風險。在日本等東亞地區,隨著老齡化加劇和家庭結構小型化,大量半失能、失能老人無法像傳統大家庭中得到更多的照顧,往往遭遇到生活的尷尬。因此,長期護理險在日本、韓國、臺灣地區漸次落地。

此前的3月7日,財政部長樓繼偉就在全國兩會上正式回應,暫時“還沒有考慮增加”長期護理險,“十三五”將會“研究怎麽來做”。

不過,青島、上海、長春、杭州、南京等地區過去數年間已經率先開始長期護理險的探索。其中,青島的做法一直受到國內研究者和養老產業投資者關註。在不增加企業和個人繳費負擔的情況,青島市固定從醫保中劃撥部分資金,再從福彩公益金中籌集部分啟動資金,政府、社會、個人共同分擔,建立起“長期醫療護理險”。

籌集到長期護理險資金後,保險部門再為符合條件的半失能和失能老人購買護理服務。青島市養老機構、二三級定點醫院、醫保定點社區醫療機構都能參與服務提供。一些業內專家指出,因為青島市社區、鄉鎮衛生院等基層醫療機構相當大一部分屬於民營性質,在承擔公共衛生和基層醫療之外,再增加一塊新的業務和收入來源,主動性也非常高。

而且,青島市采取定額支付方式,為不同類型服務機構設定每日支付定額。中國社科院公共政策研究中心主任朱恒鵬實地調查發現,因為采用定額包幹支付方式,青島市長期護理服務機構主動使用更為廉價的藥物,主動控制成本和費用,突破了基本醫保一直難以突破的控費難題。

十三五期間,因為長期護理保險制度探索的需要,試點地區可能會擴大,率先開始“新五險”,即醫療、養老、長期護理、工傷、失業五險並立。

盡管有青島等地區的現行探索,中國的長期護理險的制度設計暫時並不明確,先走一步的日本、德國有很多值得借鑒的地方。

日本2000年開始探索長期護理險,超過40歲才開始繳納保費,與其他社會保險險種有很大區別。這一保險繳費會參考醫療保險金額,按照醫療保險的固定比例向參保人收取費用。退休人員也需要繳費,但是根據情況會有適當減免。繳費時,個人承擔50%,各級政府財政承擔50%。德國的情況稍有不同,保費由個人和雇主承擔,保額目前在個人收入的2%左右。

因為有穩定的保險基金支撐,日本老年護理產業發展迅速,建立起專業化從業者隊伍。而且,日本長期護理保險基金不僅支持為老人購買機構服務,還支持老人進行家庭改造,購買護理輔具。大連醫科大學公共衛生學院教授張瑩曾撰文指出,日本老年照護費用維持在GDP的1.2%左右。

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

每經網首頁

衛計委:截至去年底共約200萬對單獨夫婦提出再生育申請

國家衛計委日前公布《2015年我國衛生和計劃生育事業發展統計公報》。公報顯示,截至2015年12月底,全國共約200萬對單獨夫婦提出再生育申請。

公報顯示,單獨兩孩政策平穩實施。各地各部門認真貫徹中央決策部署,堅持計劃生育基本國策,全面加強計劃生育工作,加強指導和監督,單獨兩孩政策實施穩妥紮實有序。截至2015年12月底,全國共約200萬對單獨夫婦提出再生育申請。

公報顯示,全面推進流動人口計劃生育基本公共服務均等化。加強流動人口便民維權,落實計劃生育各項基本公共服務項目,創新管理手段和服務多元供給模式,服務覆蓋面不斷擴大,服務內容得到拓展,全國流動人口計劃生育免費服務覆蓋率達89.2%。

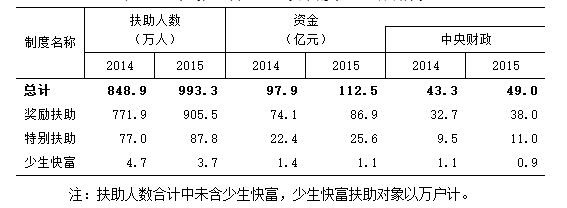

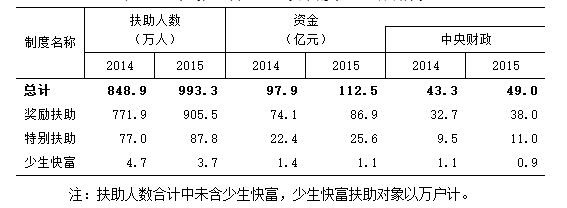

公報顯示,2015年計劃生育家庭獎勵和扶助“三項制度”共投入資金112.5億元,比上年增加14.6億元;農村計劃生育家庭獎勵扶助制度受益905.5萬人,計劃生育家庭特別扶助制度獨生子女傷殘死亡家庭受益87.8萬人,西部地區“少生快富”工程受益3.7萬戶。

計劃生育“三項制度”落實情況

新生兒越來越少 韓國緊急推出措施大力刺激生育

據韓聯社8月25日報道,韓國政府25日召開國家政策調整會議,確定了刺激生育的相關配套措施。政府展望若這些措施落實到位,明年新生兒數量有望增加2萬人。

政府雖在年初曾實施新的刺激生育計劃,盡管如此今年1-5月新生兒數量同比減少1萬名。因此,政府方面緊急推出該措施大力刺激生育。措施配合從今年起今後5年內實施的《第三次低生育老齡社會基本計劃試行方案(2016-2020年)》,提高該方案的落實力度。

刺激生育措施的具體內容包括:將不孕治療的醫療補助對象擴至所有收入階層;明年7月起,男職工申請育兒休假時,有3個月可最多領取200萬韓元(約合人民幣1.1865萬元)的育兒期工資;子女數在3名以上的家庭在申請入學官辦托兒機構和國家廉租房時將享有優先權等。

會上,保健福祉部長官鄭鎮燁還發表聲明,呼籲企業加入到解決低生育率問題的隊伍中。鄭鎮燁指出,如果企業不挺身而出解決低生育問題,我們的社會就不會有未來。生育率是決定韓國今後發展的重要課題。如果長期陷入超低生育率,社會就很難實現可持續發展。該問題僅靠政府難以解決,企業必須樹立家庭和事業兼顧的企業文化,並讓男女平等觀念紮根社會。應讓每一位員工都能正常享受產假或育兒假,讓父親照看小孩、分享家務成為一件理所應當的事情。

“透視東北人口”系列報道之二 :四大根源致東北生育率低下

東北三省總和生育率排名全國倒數,僅僅比北京和上海略高;生育意願調查中,東北人生育意願全國最低,而且是最不願意生二胎的。這樣的生育現實,直接導致了東北人口結構更加突出的高齡少子化,並進而影響到經濟的發展。

先來看兩組數據:根據 2010 年第六次全國人口普查的結果,將全國各省級行政區按總和生育率從低到高排序,遼寧、黑龍江、吉林三省僅次於北京市、上海市,列三到五名,總和生育率分別僅為0.74、0.75、0.76。而根據《社會藍皮書:2016年中國社會形勢分析與預測》,華中南地區育齡人群的平均理想子女數為2.08個,西南區、華東區和華北區都在1.94-1.95個,而東北地區的生育意願僅為1.76個,顯著低於其他地區。

那麽,到底是哪些原因讓東北人如此不樂意生娃呢?

生育政策的壓力

在北京大學人口研究所教授穆光宗看來,東北人生育意願低下的重要原因之一是東北工業化早、計劃經濟比重大、計劃生育推行力度大,從而導致微觀生育行為國家化、一致化和管制化。

東北作為“共和國的長子”,工業化比全國其他地方早,程度高。遍布東北三省的大型國企給東北人提供了令人羨慕的鐵飯碗,也帶來更加嚴格的生育管制。58歲的哈爾濱出租車司機老朱告訴第一財經,當年在國有企業工作收入相對高,福利相對好,很有面子,找對象都比大集體的更有底氣。大家都很看重在國企的工作,極少有人會願意為超生而丟了“鐵飯碗”。

“這麽多年,我的同事、親戚、朋友里面,沒有一個超生的。超生了就得失業,誰敢?”老朱說。

除了生育政策外,城鎮化水平較高是壓低生育率的另一個重要因素。根據研究,生育率往往與城鎮率水平呈反比,城鎮率越高,生育率就越低。

東北的城鎮化率比全國要早幾十年。根據統計,1975年全國的城鎮化率只有17%,而東北已經達到35%;1990年全國城鎮化率只有26%,東北為48%;2010年全國城鎮化為50%,而東北已經達到58%。

人口學者郭誌剛、王豐、蔡泳等在《中國的低生育率與人口可持續發展》一書中提出,在現行戶籍制度及管理體制下,不同的人口在城鎮化進程中表現出很強的選擇性。當前人口城鎮化速度最快的是農村青壯年人口。而農業戶籍的流動婦女不僅生育第一個孩子的年齡大大推遲,其生育率也明顯低於非流動婦女。

這可以部分解釋為什麽東北人口的生育率隨著城鎮率的提高而明顯下降,也跟第一財經所做的實地調研相符合。

在黑龍江、遼寧等不少鄉村,空心化程度已經非常嚴重。留在農村靠務農為生的青壯年人口已經非常稀少,出沒在村頭的更多是留守老人和兒童。

問題:生不起和不想生

壓低東北人生意意願的第三個因素是相對收入水平來說較高的養育成本。有媒體在今年初所做的《二孩生育意願調查報告》,不願意生二孩的理由中,高達44%是時間精力不足、經濟狀況不允許。

“養不起”的問題在全國普遍存在,但就東北來說,還存在一些特別因素。東北盡管城鎮化水平較高,但是經濟並不算發達,尤其是近年來,東北經濟整體疲軟,經濟增速下行明顯,在全國各省市居於後列。

東北整體的工資水平不高。根據智聯招聘的在線監測數據,2016年春季全國32個城市的崗位招聘平均薪酬中,長春位列倒數第一,其次是沈陽、哈爾濱。

哈爾濱市80後獨生子小陳告訴第一財經,全面二孩政策放開後,他心里明白自己應該再要一個孩子,但是實在不敢要,因為養不起。

“過去養四五個,也就這樣了,用老人的話說不就是添張嘴添雙筷子嗎?現在怎麽就兩個都養不了了呢?我覺得啊,時代變了,現在養孩子太貴了,尿不濕、奶粉不說,一上學,又是補課費又是課外班,錢嘩嘩地流走!”小陳說。

東北人生意意願不高的第四個原因是傳統生育文化傳承較差。“闖關東”使得東北成為“移民社會”,東北人整體宗族意識非常淡薄。相比較南方和中西部地區,東北地區人們重男輕女、養兒防老的觀念不強烈。尤其是80、90後人群,不僅普遍結婚更晚,而且生育意願更低。

《2013-2014年中國男女婚戀觀調查報告》顯示,東北人最不想要二胎。2014年底,吉林省87000余對符合單獨二孩政策的夫婦中,僅有6225對提出再生育申請,僅有7%左右。

針對東北地區離婚狀況的社會學研究則表明,城鎮化、飲酒和低生育率三者共同推高了東北地區的離婚率,反之又進一步壓低生育意願和生育率。

穆光宗認為,要振興東北經濟,最關鍵地是要重建已經被破壞的人口生態。而重建東北人口生態任重道遠,要重建人口和生育的價值,跳出超低生育率陷阱;要重建生育的文化和環境,倡導2-3個孩子的合適之家;要調整生育政策,鼓勵和獎勵生育。同時,要打造聚集人才、人盡其才的包容性經濟環境,為東北經濟振興提供持續動力。

“透視東北人口”之二 :四大根源致東北生育率低下

東北三省總和生育率排名全國倒數,僅僅比北京和上海略高;生育意願調查中,東北人生育意願全國最低,而且是最不願意生二胎的。這樣的生育現實,直接導致了東北人口結構更加突出的高齡少子化,並進而影響到經濟的發展。

先來看兩組數據:根據 2010 年第六次全國人口普查的結果,將全國各省級行政區按總和生育率從低到高排序,遼寧、黑龍江、吉林三省僅次於北京市、上海市,列三到五名,總和生育率分別僅為0.74、0.75、0.76。而根據《社會藍皮書:2016年中國社會形勢分析與預測》,華中南地區育齡人群的平均理想子女數為2.08個,西南區、華東區和華北區都在1.94-1.95個,而東北地區的生育意願僅為1.76個,顯著低於其他地區。

那麽,到底是哪些原因讓東北人如此不樂意生娃呢?

生育政策的壓力

在北京大學人口研究所教授穆光宗看來,東北人生育意願低下的重要原因之一是東北工業化早、計劃經濟比重大、計劃生育推行力度大,從而導致微觀生育行為國家化、一致化和管制化。

東北作為“共和國的長子”,工業化比全國其他地方早,程度高。遍布東北三省的大型國企給東北人提供了令人羨慕的鐵飯碗,也帶來更加嚴格的生育管制。58歲的哈爾濱出租車司機老朱告訴第一財經,當年在國有企業工作收入相對高,福利相對好,很有面子,找對象都比大集體的更有底氣。大家都很看重在國企的工作,極少有人會願意為超生而丟了“鐵飯碗”。

“這麽多年,我的同事、親戚、朋友里面,沒有一個超生的。超生了就得失業,誰敢?”老朱說。

除了生育政策外,城鎮化水平較高是壓低生育率的另一個重要因素。根據研究,生育率往往與城鎮率水平呈反比,城鎮率越高,生育率就越低。

東北的城鎮化率比全國要早幾十年。根據統計,1975年全國的城鎮化率只有17%,而東北已經達到35%;1990年全國城鎮化率只有26%,東北為48%;2010年全國城鎮化為50%,而東北已經達到58%。

人口學者郭誌剛、王豐、蔡泳等在《中國的低生育率與人口可持續發展》一書中提出,在現行戶籍制度及管理體制下,不同的人口在城鎮化進程中表現出很強的選擇性。當前人口城鎮化速度最快的是農村青壯年人口。而農業戶籍的流動婦女不僅生育第一個孩子的年齡大大推遲,其生育率也明顯低於非流動婦女。

這可以部分解釋為什麽東北人口的生育率隨著城鎮率的提高而明顯下降,也跟第一財經所做的實地調研相符合。

在黑龍江、遼寧等不少鄉村,空心化程度已經非常嚴重。留在農村靠務農為生的青壯年人口已經非常稀少,出沒在村頭的更多是留守老人和兒童。

問題:生不起和不想生

壓低東北人生意意願的第三個因素是相對收入水平來說較高的養育成本。有媒體在今年初所做的《二孩生育意願調查報告》,不願意生二孩的理由中,高達44%是時間精力不足、經濟狀況不允許。

“養不起”的問題在全國普遍存在,但就東北來說,還存在一些特別因素。東北盡管城鎮化水平較高,但是經濟並不算發達,尤其是近年來,東北經濟整體疲軟,經濟增速下行明顯,在全國各省市居於後列。

東北整體的工資水平不高。根據智聯招聘的在線監測數據,2016年春季全國32個城市的崗位招聘平均薪酬中,長春位列倒數第一,其次是沈陽、哈爾濱。

哈爾濱市80後獨生子小陳告訴第一財經,全面二孩政策放開後,他心里明白自己應該再要一個孩子,但是實在不敢要,因為養不起。

“過去養四五個,也就這樣了,用老人的話說不就是添張嘴添雙筷子嗎?現在怎麽就兩個都養不了了呢?我覺得啊,時代變了,現在養孩子太貴了,尿不濕、奶粉不說,一上學,又是補課費又是課外班,錢嘩嘩地流走!”小陳說。

東北人生意意願不高的第四個原因是傳統生育文化傳承較差。“闖關東”使得東北成為“移民社會”,東北人整體宗族意識非常淡薄。相比較南方和中西部地區,東北地區人們重男輕女、養兒防老的觀念不強烈。尤其是80、90後人群,不僅普遍結婚更晚,而且生育意願更低。

《2013-2014年中國男女婚戀觀調查報告》顯示,東北人最不想要二胎。2014年底,吉林省87000余對符合單獨二孩政策的夫婦中,僅有6225對提出再生育申請,僅有7%左右。

針對東北地區離婚狀況的社會學研究則表明,城鎮化、飲酒和低生育率三者共同推高了東北地區的離婚率,反之又進一步壓低生育意願和生育率。

穆光宗認為,要振興東北經濟,最關鍵地是要重建已經被破壞的人口生態。而重建東北人口生態任重道遠,要重建人口和生育的價值,跳出超低生育率陷阱;要重建生育的文化和環境,倡導2-3個孩子的合適之家;要調整生育政策,鼓勵和獎勵生育。同時,要打造聚集人才、人盡其才的包容性經濟環境,為東北經濟振興提供持續動力。

試管嬰兒免查生育證明 專家擔心醫療機構為賺錢濫用技術

在全面二孩之後,被解放出來的生育能力將極大沖擊著當前醫療技術,無論是生殖技術還是預防出生缺陷技術。

目前,全國符合全面兩孩政策條件的夫婦約有9000萬對 ,60%是在35歲以上,50%是在40歲以上,他們或多或少將與輔助生殖技術有著關系。

輔助生殖技術指采用醫療輔助手段使不育夫婦妊娠的技術,包括人工授精和體外受精-胚胎移植及其衍生技術兩大類。

9月20日,國家衛生計生委發布了《關於簡化人類輔助生殖技術治療時生育證明查驗程序的通知》(下稱《通知》),《通知》要求,經批準開展人類輔助生殖技術的醫療機構在實施人類輔助生殖技術治療時,不再查驗患者夫婦的生育證明,由患者夫婦作出符合計劃生育政策的書面承諾即可。各級衛生計生行政部門要加強事中事後監管,依法依規查處政策外多孩生育,維護正常生育秩序。

而在原衛生部2003年印發的《關於修訂人類輔助生殖技術與人類精子庫相關技術規範、基本標準和倫理原則的通知》(衛科教發〔2003〕176號)中規定,“開展人類輔助生殖技術的醫療機構在為不育夫婦治療時,必須預先查驗不育夫婦的身份證、結婚證和符合國家人口和計劃生育法規和條例規定的生育證明原件,並保留其複印件備案”。

“簡化輔助生殖技術的程序,對生育有需求的人來說確實是一件好事。” 鄭州大學第一附屬醫院生殖醫學中心副主任醫師胡琳莉對《第一財經日報》表示。但她也說,過去,雖然讓患者提供準生證,但是證件的真實性醫生是無法判斷的。

雖然,患者夫婦在醫療機構接受人類輔助生殖技術治療時,不需要再提供生育證明,只需提供夫婦雙方的身份證、結婚證,作出符合計劃生育政策的書面承諾即可,此舉每年將使近百萬對不孕不育夫婦受益。

但在砍掉這道程序後,徐州市婦幼保健院(所)生殖健康與不孕不育癥副主任醫師何文傑更為擔心的是人類輔助生殖技術的濫用。他表示:“輔助生殖技術是有指征的,不能隨便用,只有在梗阻性無精癥或者嚴重少精癥、無輸卵管、輸卵管梗阻情況下才能進行輔助生殖技術。但是現在即使一側輸卵管堵塞、少精、多囊卵巢、輸卵管炎癥等,都給上了輔助生殖技術,這是不科學的,國家應該嚴格控制指征和標準。”

而在何文傑的病人中,很多人在一次兩次輔助生殖技術治療失敗後,繼續藥物治療,反而成功自然懷孕。

“第一選擇是藥物治療下的自然懷孕,符合指征後再去輔助生殖技術治療。但是現在很多人因為這個賺錢,直接把不了解且有需求的人轉去做輔助生殖技術治療。患者也因為自然懷孕慢,為了更快的懷孕,自己也要求做輔助生殖技術。”何文傑表示。

目前一次試管嬰兒技術花費通常在2到4萬左右,這塊蛋糕對醫療機構來講仍然具有吸引力。而為了提高成功率,醫療機構會一次移植多個胚胎,造成多胞胎增多,這也將需要進一步規範。

官方報告:流動人口生育意願超低 僅一成多想要二孩

多年前宋丹丹與黃宏合作的《超生遊擊隊》給公眾留下了“流動人口特別愛生孩子”的印象,如今官方報告打破了這一成見。

19日,國家衛計委公布的《中國流動人口發展報告2016》(以下簡稱《報告》)顯示,已經生育一個孩子的流動育齡婦女生育意願很低,僅有12.4%明確表示要生育二孩,明確表示不要二孩的比例高達55.2%。

根據《報告》,2015年中國流動人口規模高達2.47億人,占總人口的18%。流動人口中,男性占52.1%,女性占47.9%。其中女性的平均年齡為30.1歲。

考慮到老年流動人口增加的因素,流動育齡女性的平均年齡明顯低於30.1歲。根據2010年第六次全國人口普查的年齡別生育率,育齡婦女中25歲~29歲為峰值年齡。流動婦女的生育峰值年齡比全國平均水平更低,為20歲~24歲。

《報告》顯示,這些本處於育齡高峰期的流動女性,其生育意願卻非常低。分年齡看,60後、70後流動育齡婦女的再生育意願僅有0.7%和4.6%。80後、90後想要二孩的比例分別為17.2%和24.7%。

此前,國家衛計委副主任王培安在預估全面兩孩政策效應時曾表示,9000萬目標人群中,按高方案有33%的人會生二孩,中方案是28%,低方案是23%。從流動育齡婦女的生育意願看,這個預估可能會明顯高於實際。

值得註意的是,這還只是生育意願。人口學者顧寶昌、鄭真真等人所做的實地調查表明,從生育意願到生育行為,還有一個明顯的落差。也就是說,實際的生育行為比生育意願還要低。

根據北京大學人口學者郭誌剛的研究,流動人口由於生活壓力等原因,其生育率明顯低於非流動人口。比如2010年,非流動婦女總和生育率為1.206,流動婦女僅為1.143。

另一個有意思的現象是,雙非家庭(夫妻都不是獨生子女)的二孩生育意願最低,僅為11.2%,明顯低於雙獨家庭的16.9%。單獨家庭中男方獨生的想要二孩的比例為21.8%,女方獨生的為19.6%。

根據第一財經記者對雙非家庭的調查,導致雙非家庭二孩生育意願較低的原因包括:夫妻年齡(尤其是女方年齡)偏大,已處於育齡期末端;精力體力上的再生育壓力較大;父母能幫忙看顧二孩的比例更低等。

從第一個孩子的性別看,已生育一個男孩的二孩生育意願僅為7.8%,明顯低於已生育一個女孩的夫妻11.8%的再生育意願。

根據《報告》,生活在特大城市的流動婦女生育意願更低。北京和上海已生育一孩的流動婦女明確表示想要二孩的比例分別為11%和10.8%,低於全國12.4%的平均水平。同時,北京和上海的流動夫妻中,單獨和雙獨的比例比較高,受全面兩孩政策影響較小。

衛計委的動態監測顯示,流動婦女主要在戶籍地度過孕期和生產,但在流入地孕產的比例逐漸上升。流動婦女孩子出生地在戶籍地的比例為69.9%,在流入地的比例為26.3%。

《報告》稱,流動高齡育齡婦女在生育安排上,並沒有出現明顯的搶生現象。在打算生育二孩的受訪者中,14.9%的人計劃2016年生育二孩,12.3%的人計劃2017年,高達56.9%的人表示暫時還沒想好具體何時生二孩。

《報告》由此判斷,在全面兩孩政策落地後,已育一孩流動人口群體雖有一部分比例選擇再生育,而且高齡孕產婦確實會有所增加,但由於新增目標人群比例不大,加上生育意願低下,對於流入地衛生計生服務壓力在短期內激增的可能性並不大。

2015年中國總和生育率為1.047 專家稱低得出乎意料

10月出版的《中國統計年鑒2016》公布了2015年全國百分之一人口普查結果:2015年,中國育齡婦女的總和生育率僅為1.047。多位人口學者在接受第一財經記者采訪時表示,即使考慮到漏報等諸多因素,這一數據仍然低得出乎意料。並且,這一數據不及人口世代更替水平2.1的一半。

根據《全國人口普查條例》,人口普查每十年一次,在兩次人口普查之間開展一次1%人口抽樣調查,業內俗稱“小普查”。

2015年,約567萬名15歲到49歲的育齡婦女接受了抽查,占育齡婦女總量的1.55%。這些育齡女性去年共生產了175309個孩子,其中9.3萬個一孩,6.97萬個二孩,三孩以上為1.25萬人。

按照不同年齡育齡婦女的生育水平,最終計算出2015年育齡婦女的總和生育率為1.047。 這個數據顯著低於此前官方聲稱的1.6左右,令不少人口學者表示意外。

一位不便透露姓名的人口學者對此表示震驚。他認為,在2014年單獨二孩陸續放開之後,不少機構預估總和生育率會有提升,但是沒想到會持續走低。2010年第六次人口普查顯示,當時中國的總和生育率為1.18。

人口學者黃文政表示,2015年1.047的總和生育率統計結果比他想象得還要低。上個月,湖北宜昌衛計委提倡生育二孩的公開信發出後,黃文政曾經關註過宜昌當地的生育數據。根據2015年8月針對宜昌市生育水平和生育意願的調查,2015年宜昌市的總和生育率僅有0.81。黃文政告訴第一財經記者,考慮到宜昌作為一個地區的超低生育水平,那麽全國1.047的總和生育率也不是特別令人驚訝。

此次抽查結果中,一孩生育率的低下特別引起人口學者的關註。根據抽查結果,2015年一孩生育率僅為0.556。

上述未透露姓名人口學者介紹,日本東京的總和生育率多年徘徊在1.06左右,一孩生育率徘徊在0.61左右。從小普查結果看,中國目前的一孩生育率已經低於日本東京,這應該引起政府部門的高度警惕。

他分析,第一個孩子都是符合生育政策的,因此這批孩子應該不存在漏報現象。一孩生育率這麽低,不僅僅是不孕率升高的原因,主要還是因為長期生育限制、生育成本高、生育觀改變導致的民眾整體生育意願走低,這種低生育意願和低生育率的現實很難得到逆轉。

中國社會科學院人口與勞動經濟研究所人口學者王廣州認為,一孩生育率低跟晚婚、初育時間推遲、不孕不育比例提高有關系。他同時表示,小普查的數據還需要根據原始數據做認真分析和專業校驗,以檢驗其真實度,可惜的是,由於手里沒有原始數據,這樣的校驗工作目前沒有辦法展開。

北京大學社會學系人口學者陸傑華則認為,小普查是抽查1%的人口,可能會存在一定誤差。實際的生育率水平應該不會像抽查結果這麽低,但是也不會有1.6那麽高,估計會在1.5左右。

專家:腫瘤年輕化使未生育女性遭受更多麻煩

“30歲之前不想要,30歲之後要不到。”已經成為了很多育齡夫婦面臨的尷尬局面。據統計,不孕不育比例從上個世紀70年代的1%~2%,上升到如今的10%~15%,30年間增長10倍。

而除了時間在蠶食女性的生育能力之外,還有可怕的腫瘤。

“腫瘤年輕化與女性生育期後延的交叉,使得一些還沒有完成生育的女性遭受到更多麻煩。”北京協和醫院婦科腫瘤主任醫師譚先傑在接受《第一財經日報》記者采訪時表示。

中國醫學科學院腫瘤醫院、中國癌癥基金會助理研究員陳玉恒介紹,女性生殖系統常見三大腫瘤包括子宮頸癌、子宮內膜癌和卵巢癌。根據最新的《2012中國腫瘤登記年報》數據,子宮頸癌是女性生殖系統中發病率最高的腫瘤(12.96/10萬),其次為卵巢癌(7.95/10萬)和子宮內膜癌(6.90/10萬)。子宮頸癌發病率在0-24歲年齡段處在較低水平,25歲以後迅速上升,在45歲達到高峰。卵巢癌的發病率在15歲以後開始上升,在55歲達到高峰,而子宮內膜癌在30歲時開始緩慢上升,在60歲時達到發病高峰。

“在20-40歲生育年齡段內,子宮頸癌的發病率呈現‘電梯式’上升,子宮內膜癌及卵巢癌發病率也呈現上升的趨勢。”陳宇恒表示。

對於婦科腫瘤患者來說,醫生不僅僅要考慮除掉腫瘤,治愈患者,還要考慮女性在治愈腫瘤之後的生活質量和家庭幸福。而且隨著價值醫學理念的不斷發展和腫瘤人性化治療的不斷深入,婦科腫瘤患者保留生育功能已成為腫瘤治療的重要組成部分和臨床工作的重要內容。

2006年,美國臨床腫瘤學會(ASCO)發表了第1個腫瘤患者(包括成人和兒童)保留生育功能診治的臨床指南。2012年,新版指南的總體推薦原則基本未變。在我國,婦科惡性腫瘤保留生育功能治療也同樣受到重視。

“子宮頸是子宮的門戶,患癌以後自然會影響生育。以前對宮頸的癌前病變都采取連同子宮一起切除,現在對宮頸癌前病變,和極早期的宮頸癌,專業上稱Ia1的宮頸癌,都可以采取只是錐切切除子宮頸,而保留子宮的治療,這樣就保留了生育功能。對於稍微更重一些的宮頸癌患者,通過嚴格篩選後,也可以完整切除宮頸和宮頸周圍可能發生轉移組織,然後將子宮和陰道縫合起來,稱為根治性宮頸切除術來保留生育功能。”譚先傑說。

譚先傑介紹,對於曾經是“癌癥之王”的子宮絨癌,在北京協和醫院宋鴻釗院士的帶領下,已經被攻克,如果發現得早,治療得當,已經能夠獲得根治,而且患者能正常懷孕生育。

他還表示,對於子宮內膜癌患者,以前一般都是手術或者放射治療,目前也可以考慮通過藥物來進行逆轉,然後幫助患者懷孕,從而達到保留生育功能的目的。對於卵巢的惡性生殖細胞腫瘤,由於它常常為單側發病,而且有有效的化學治療方案,目前大多數情況下,只要患者有生育願望,都會采取保留生育功能的治療。

但是,對於卵巢上皮癌,保留生育功能還是非常慎重的,除非是特別早期的、分化良好、比較“善良”的病理類型,否則不能保留,這種情況下,只能先保全自身,繁衍後代居其次了。

對於保留了生育功能但需要化療的女性,可以使用一種稱為促性腺激素釋放激素激動劑的藥物,暫時抑制卵巢功能,讓它處於不活躍的休息狀態,從而減少化療藥物對它的傷害。

譚先傑表示,對於沒有保留生育功能條件而又沒有完成生育任務的婦科腫瘤患者,如果已經結婚,可以嘗試冷凍胚胎,如果沒有結婚,可以嘗試冷凍卵子。胚胎冷凍技術已經很成熟,卵子冷凍技術也已經基本成熟。但無論是胚胎冷凍還是卵子冷凍,要獲得卵子都有一個促排卵過程,促排卵藥物是否會促進腫瘤發展,是需要考權衡的問題。目前還有直接進行卵巢組織冷凍的研究,以及將正常卵巢移植到身體的其他部位,等婦科腫瘤治愈後再動用它來進行生育。

對於因婦科腫瘤而失去了子宮的女性,目前也有嘗試子宮移植的研究。2014年在澳大利亞墨爾本舉行國際婦科腫瘤學會雙年會上,瑞典醫生報告了子宮移植後成功妊娠的病例,引起與會者的極大關註。

但是譚先傑說,解決失去了子宮或者因子宮本身原因不孕的另外一個方法更簡單,那就是利用其他婦女的子宮“代孕”。技術上並不複雜,關鍵是倫理學問題。西方一些國家已經通過了倫理審核,中國還在討論之中,目前尚不合法。但無論如何,代孕的現實需求是存在的,無視這一點並不是科學的態度。

專家稱兒童性早熟與環境汙染有關 並影響生育能力

世界衛生組織從1980年起,每隔十年,就出版一次《人類精液分析實驗室技術手冊》,從目前已經出版的五個版本的數據看,1980年第一版《手冊》指出,每毫升精液里應有6000萬精子,第四版下降為2000萬,到2010年第五版,再降為1500萬,精子數量已是三十年前的四分之一。

這僅僅是男性的一個生殖能力的變化,女性的生殖能力也同樣因為環境因素而被傷害。

“無論在工作單位還是在家里都有可能暴露於各種各樣的有毒化學物質,比如家庭中孕婦被動吸煙、裝修中的甲醛、生產車間中接觸鉛、汞、鎘及農藥、放射線、噪聲等。盡管有些化學物質並未導致母體出現毒性反應,但卻對生育力和妊娠結局有明顯的影響,導致流產、死產,以及出生缺陷。由於內分泌因素的影響,肥胖或過瘦的女性常出現不孕,妊娠後出生缺陷等發生率明顯增加。”國家衛生計生委科研所社會醫學研究中心主任裴開顏對第一財經記者表示。

“生殖系統是內分泌系統最脆弱的部分,當身體生病時,生殖系統最先出現問題。生活方式以及環境因素都在影響著內分泌系統,而幾乎所有的內分泌疾病對女性生育能力都有影響。”北京協和醫院內分泌科伍學焱主任醫師在接受本報記者采訪時表示。

如今環境汙染日漸凸顯,環境中的幹擾物質每天都在影響人體的內分泌。水果可能用激素催熟,化妝品可能含有激素、各類洗滌劑中使用添加劑、用聚苯乙烯做的方便餐盒、兒童用的橡皮奶嘴等。

“這些化學物質都是人工合成且影響人體內分泌功能。DDT和塑料中含有的雙酚A類物質會在人體內蓄積,發揮著雌激素的作用。”伍學焱表示,而女性如果長期依靠外界補充雌激素,原本自然分泌的雌激素就會收到“錯誤信息”,減少分泌。一旦外來雌激素停止,人體自然分泌可能無法及時調整,乳房不僅不能維持使用雌激素時的豐滿,還會出現萎縮。

伍學焱常常會遇到因為性早熟來就診的患者,雖然目前中國對於性早熟兒童尚無確切數據,但是性早熟已經存在。

“性早熟跟環境汙染有著關系。在自然當中,我們所說的環境的性激素很少見到雄性激素,大部分環境激素我們也叫幹擾內分泌的化學物質,基本上都是雌激素。這些物質的汙染會潛移默化、滴水穿石的影響到我們的骨齡,影響到我們的大腦發育,久而久之可能會提早一年或者提早兩年就發育了。我們從臨床上的一些疾病得到啟示,比如孩子分泌比較多的性激素,那他的骨齡就會明顯超前,這樣性早熟就不可避免。”伍學焱表示。

性早熟對於兒童的傷害是多方面的,其中一個就是生育能力的傷害。“兒童期的性早熟可直接影響到未來的生育能力。生育能力就像一個人原本在早晨八點睡醒,卻在早晨六點醒了,所以到了晚上九點鐘,它就開始困了。生育能力也如此,性早熟會使得生育期時能力的減弱。所以早期發現性早熟的癥狀,給予合理的治療,是可以保護女性的生育能力的。”伍學焱表示。

Next Page