- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

不要患上蘋果依賴癥 | 科技心語

在每一臺iPhone和iPad內部,都由幾十種非常小的零部件,這些零件商已經習慣過分依賴於iPhone給自己帶來的利潤,以為只要“吃定”蘋果,就能閉著眼睛賺錢。直到有一天,蘋果毫不留情地將他們“劈腿”。

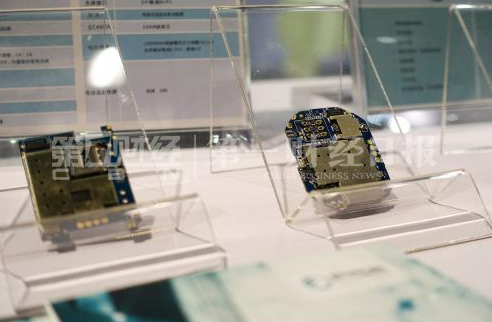

已經有兩家公司深受其害。日前,為蘋果提供圖形芯片(GPU)的供應商、英國最大的半導體廠商想象技術公司(Imagination Technologies)股價暴跌70%,創下8年新低,原因就是蘋果宣布未來兩年之內將隨時停用想象技術的圖形芯片,並終止專利費的支付。想象技術公司從2008年起就成為蘋果的供應商,蘋果是其最大的客戶,為其貢獻了超過一半的收入,預計今年蘋果將向其支付約6500萬英鎊。

但是劇情遠未終止。另一家英國半導體廠商、為蘋果提供電源管理集成電路的Dialog(戴樂格)芯片公司股價暴跌20%,原因同樣是由於分析師警告蘋果正在自主研發集成電路,可能放棄其供應商資格。蘋果占Dialog收入比重超過70%。

兩家公司的股價接連暴跌後,將徹底攪動蘋果整個供應商系統的寧靜。如果蘋果的思路真正開始轉向全面自主研發零部件,短期內無疑還會出現第三個甚至更多的供應商股價的暴跌。這個月註定是供應商不平靜的一個月,預計將會引發一系列的多米諾骨牌效應。

供應商對蘋果的依賴就如同消費品公司需要依靠零售商沃爾瑪這樣的渠道來讓自己的產品有好的銷路一樣,零部件供應商的成敗是由蘋果這樣的整機廠商的工程師和高層來決定的。去年蘋果iPhone銷量超過2億部,這也意味著供應商的杠桿被極大程度擡高了。包括淩雲邏輯(Cirrus Logic)和鴻海等在內的16家蘋果供應商的收入中,有超過一半來自蘋果。收入超過20%來自蘋果的供應商的數量接近30家。

其它重度依賴蘋果的供應商還包括思佳訊(Skyworks),其收入多達44%來自蘋果。無線設備供應商Qurvo超過37%的收入來自蘋果。蘋果代工廠捷普科技(Jabil)股價也重挫超過1%,蘋果為捷普貢獻了近四分之一的收入。而全球最大的無線芯片廠商博通(Broadcom)也有15%至20%的收入來自蘋果。

事實上,蘋果對於其芯片合作夥伴一直都不怎麽慷慨。去年蘋果把高通告上法庭,起訴高通濫收專利費,要求其賠償10億美元。蘋果和競爭對手三星的專利訴訟案也糾纏了好幾年。

蘋果“劈腿”供應商,很大程度是出於成本的考量。以想象技術公司為例,從蘋果公司從發布iPhone之初,該公司就是蘋果最親密的供應商,為其供應圖形芯片GPU,以支持諸如手機上能夠打遊戲等功能。直到現在,蘋果設計的包括 A10 Fusion、A9 和 A8 等在內的系統級芯片,都還是依靠想象技術公司的PowerVR圖像處理技術。這意味著,蘋果每出售一臺iPhone或iPad,都需要向其支付專利費。

蘋果所采取的策略是把這些供應商的優秀人才先“挖”過來,獲得技術後就能“過河拆橋”。想象技術公司和蘋果的親密關系要追溯到十年前。2008年起,蘋果就開始持有想象技術公司8%的股權,後者在蘋果總部Cupertino附近設立辦公室,以方便和蘋果工程師的協調交流。蘋果去年甚至一度曝出想要收購想象技術公司的消息,但是最終談判沒能繼續下去。取而代之的是蘋果“挖走”了該公司的重要技術開發團隊,包括後者的首席運營官Metcalfe。

所謂商場上從來沒有永遠親密的朋友,蘋果希望掌握更多核心技術並不令人意外。這也意味著,過去10年“咬定”蘋果作為增長籌碼的公司必須得警惕了。蘋果能讓一家公司股價10年翻三倍,也能讓它毀於頃刻間。

蘋果過去的一家為其提供顯示屏藍寶石玻璃的供應商GT Advanced Technologies,在2014年被蘋果“拋棄”之後宣布破產。此外,觸屏生產廠商TPK和音響零件生產商Audience的股價也均隨蘋果的訂單量波動變化。

正如咨詢機構Gartner分析師盛陵海對筆者表示:“大公司都在做垂直整合,這種趨勢不可阻擋。因為它們一旦失去創新,就會很快倒下,比如諾基亞。”

也許在技術儲備初期,蘋果不具備特定領域的技術,這時就會提供資金扶持供應商進行排他的研發,但是供應商不應目光短視,將這種“暫時”的機會視為“永恒”,而是應該借機開拓其它客戶,並且不斷創新,讓產品升級。比如三星的策略就能讓它敢於對蘋果說“不”。

從另一方面來看,蘋果的這些供應商是在和蘋果大量的現金流在競爭,形勢非常艱巨。蘋果在研發方面的投入每年都在以20億美元的規模增長,幾乎占到收入的5%,比前兩年的3%大幅增長。2016年蘋果在研發方面的投入超過100億美元;2015年和2014年的研發規模分別是80億美元和60億美元。

事實上,所有的大公司都在加大研發投入。此前特斯拉宣布和Mobileye停止合作,也是因為特斯拉自己研發出自動駕駛的視覺技術。但Mobileye的命運還不算太差,最終被英特爾收購也算落得好人家。但有更多的供應商被“拋棄”之後,等待他們的可能是自生自滅。

爭奪東芝芯片業務 | 科技心語

東芝跌宕起伏的一周,最後竟把蘋果也摻和進來。這讓原本就錯綜複雜的局面,又增加了更多的不確定性。

西屋電氣申請破產讓東芝這個倒下的巨人被迫考慮出售芯片業務。東芝的芯片業務被視為“皇冠上的明珠”。要知道以東芝芯片的體量,即使少數股權都值好幾十億美元。而蘋果已經暗示數十億美元進軍芯片領域的計劃。這讓兩者的結合看似非常合理。

筆者向業內人士了解到,蘋果如果能夠成功收購東芝芯片業務,不僅能為急需資金的東芝雪中送炭,而且也解決蘋果對芯片核心技術的燃眉之渴。這項交易對雙方都是完美的,因此可能性很大。

為此,蘋果已經設計了不同的收購方案,一種是和富士康母公司鴻海合作,通過持股的方式將東芝芯片業務整合進富士康,預計持股規模將超過20%。另一種是與日本投資者聯合競標,軟銀是收購東芝最有力的合作方,可能與蘋果或者鴻海聯手進行收購。

盡管蘋果的投資將令東芝盡快從美國西屋電氣的破產中盡快走出來,並且有能力去償還數十億美元的損失,但是到目前為止競標的過程顯得相當坎坷。一方面東芝擔心鴻海對芯片業務的全權掌控會引起日本和美國政府方面的反對,另一方面,東芝還受到合資公司合作方西部數據的壓力。西部數據認為東芝單方面出售芯片業務涉嫌違約,並宣稱西部數據應當獲得獨家談判權。

在兩次超出最後期限之後,上周東芝在沒有經過審計方批準的情況下,單方面發布了第三季度財報,這是日本大企業從未有過的舉動。財務數據顯示,在這個季度內,東芝凈虧損6480億日元(約合59億美元)。唯一積極因素,是東芝的閃存業務出現盈利,這也幫助東芝能賣個好價錢。東芝指出,沒有理由認為與西屋電氣有關的虧損在2016財年之外還會給該公司帶來任何財務影響。

但由於未能獲得審計所普華永道Aarata(PwC Aarata)簽發賬目,日本監管者現在必須決定是否接受東芝的財報。如果不接受,那麽飽受危機的東芝可能面臨從東京證交所退市,這又會是一次令人尷尬的打擊。

今年以來,東芝股價下跌已近30%。眼下,東芝正在努力讓投資者相信該公司能找到一種走出危機的方式。蘋果可以被視為最後一根救命稻草。

東芝是目前全球第二大閃存芯片制造商。東芝的芯片業務已經從傳統的硬盤轉型到智能手機、PC和數據中心等。收購東芝能夠幫助蘋果鎖定供應鏈。有業內人士爆料稱,蘋果要做自己的基帶業務,並應用於2018年生產的iPhone。事實上,在iPhone 7中,蘋果就用了很小一部分英特爾的基帶,雖然英特爾的性能要比高通差很多,但是為了遏制高通的壟斷地位,蘋果硬拉英特爾上馬,但是最終蘋果是想使用自己的4G基帶,並且已經為此研發了5-6年。

今年3月,蘋果公司向高通提起訴訟,控訴其行業壟斷,要求高通向蘋果支付10億美元的賠償。兩家公司在專利和芯片領域的矛盾激化升級。統計數據顯示,高通上個財年超過40%的收入來自蘋果和三星兩家手機巨頭公司。不過上周劇情出現翻轉,高通反訴蘋果,稱蘋果公司未能按照公平、合理、非歧視的條件使用高通的3G和4G標準必要專利的許可。

另一方面,蘋果又在不斷加大圖形芯片GPU、電源管理芯片等的自主研發投入,這已經導致一些供應鏈廠商的股價暴跌。過去兩周,想象技術公司(Imagination Technologies)和戴樂格(Dialog)雙雙被告知或者警告將失去蘋果供應商地位。

盡管蘋果還沒有決定它在這項交易中究竟該扮演何種角色,但如果收購成功,接下來的問題將是如何繼續投資進行技術更新。由於半導體工廠就是要不斷升級,需要大量資金投入,但這對蘋果這樣持有巨量現金的公司根本不是問題。

據東芝首席執行官Satoshi Tsunakawa預計,芯片業務將給東芝帶來至少2萬億日元(約合180億美元)的收入。此前彭博社報道,鴻海願意出價3萬億日元(約合270億美元)收購東芝芯片業務。

鑒於鴻海與軟銀千絲萬縷的關系,雙方很可能聯合競標。而軟銀即將啟動的千億科技基金背後的投資人也包括鴻海和蘋果。鴻海近期還宣布以6億美元入股軟銀亞洲一支科技基金54.5%的股份。事實上,孫正義也是鴻海收購夏普背後的推手。他曾陪同郭臺銘一起拜訪夏普高層,並介紹稱“這是一個老朋友”。成功收購夏普也讓鴻海獲得了潛在收購東芝閃存業務的“牌照”。

對於富士康而言,提升制造業的產業價值鏈是當務之急,如果收購東芝芯片也符合富士康在提升核心技術和實現關鍵領域增長的戰略目標,並能通過涉獵新領域的投資機會,支撐公司全球業務的發展。

根據MorningStar的調研,目前東芝的股價對於閃存業務收購是一個比較合理的點位,只要東芝不會從東京證交所退市或者破產。

但如果決定出售,意味著這家擁有142年歷史的公司的部分業務將落入中國企業手中,這是日本和美國政府都不願意看到的。尤其是東芝稱對西屋電氣的多數持股將會被出售。據了解,早在2007年,國家核電技術公司就與西屋簽訂技術轉讓合同,西屋的技術已經在中國有應用,正在建設四個AP1000技術核電機組。購買一家陷入困境的美國企業,能夠給中國提供成為核能主要玩家所需要的核心技術。國家電投3月30日發表聲明稱,西屋申請破產不會對三代核電自主化產生實質影響。

躋身500億俱樂部 滴滴成Uber最大威脅 | 科技心語

上月底,滴滴宣布完成新一輪融資,融資規模55億美元,投資者來自交通銀行、招商銀行、軟銀、銀湖資本(Silver Lake)。其中只有銀湖資本屬於新進入,其他三家都曾投資過滴滴。至此,滴滴的估值超過500億美元。

這意味著滴滴將躋身估值500億美元以上初創公司梯隊,目前行業熟知的全球估值最高的初創公司Uber、螞蟻金服兩家都超過600億美元。

盡管Uber和滴滴已經在中國市場上合並,Uber獲得了滴滴近18%的股份,成為滴滴最大的股東,不過在海外市場,雙方仍激烈角逐,希望贏得更多市場份額。

雖然滴滴和Uber都面臨不斷燒錢、與監管者協商等挑戰,但投資者大多寄希望於滴滴和Uber最先把無人駕駛車隊帶到用戶的生活中。

雖然谷歌和特斯拉的無人駕駛技術非常領先,但卡內基-梅隆大學計算機學院主任Tom Mitchell對筆者表示,最先實現無人駕駛的公司會是滴滴或Uber,它們擁有靈活調配車輛的技術,而且離用戶更近,再先進的技術一定要和用戶連接才能發揮作用。

目前,Uber已經擁有十幾輛汽車組成的自動駕駛汽車車隊,正在亞利桑那等地進行上路測試。另外Uber也在匹茲堡市和卡內基-梅隆大學合作,研發無人車。在過去很短的一段時期內,Uber曾在卡內基-梅隆大學挖走了40多位無人駕駛研究人員和科學家。

滴滴創始人兼CEO程維也在去年10月宣布了滴滴的無人駕駛汽車項目正在開發中,公司上個月剛在美國加州Mountain View成立了人工智能實驗室,Mountain View也是谷歌的總部。

此外,滴滴還請來包括Uber前自動駕駛安全專家Charlie Miller等數十名無人駕駛工程師。據筆者了解,程維多次與英特爾中國實驗室前主管、馭勢科技創始人吳甘沙見面,商討合作。馭勢科技正在給無人駕駛汽車開發道路掃描系統。

目前滴滴已經有超過100名投資人,其中包括騰訊、阿里、中投和老虎基金等。

滴滴在海外市場的策略是收購或與當地的打車平臺合作,比如在新加坡,滴滴就和打車軟件Grab合作,在印度滴滴和Ola合作,在美國則是選擇和Lyft合作。

雖然滴滴、Uber兩家公司都快速崛起,但是兩個老板的風格差異也很大。程維在公眾場合總是非常低調,筆者在獲悉滴滴獲55億美元融資後,曾向程維求證,但他拒絕回應,而且也拒絕對滴滴躍升成為亞洲最大的初創公司以及是否會趕超Uber進行表態。

相比之下,Uber創始人兼CEO Travis Kalanick就高調很多,他被稱為“科技界的搖滾明星”。兩個月前甚至因為在Uber車上與司機爭吵被拍下了視頻,嚴重損害了企業形象。而且Uber近期人事震動不斷,性侵官司纏身,多名重要高管離職。

禍不單行。眼下Uber正被谷歌旗下的自動駕駛部門Waymo公司告上法庭。Waymo指控稱,Uber收購了自動駕駛卡車公司Otto,而這家公司的創始人正是谷歌過去從事自動駕駛汽車研發的員工。Waymo已經向法庭申請禁止令,要求Uber停止使用相關盜竊的技術開發自己的無人車。

Uber能否安然渡過難關,決定了公司是否能繼續走上坡路。盡管Uber的投資人高盛和沙特公共投資基金仍然力挺Kalanick,但是Kalanick的領導力正在動搖,這或許將會成為Uber未來最大的隱患。

馬斯克的故事比特斯拉更動人 | 科技心語

特斯拉(TSLA.NASQ)已不僅是一家賣電動車的公司了,比電動車更引人關註的是其CEO伊隆·馬斯克的故事。

4月,特斯拉以510億美元市值成為美國最大的汽車制造商,創造了汽車工業的歷史。從去年11月宣布收購太陽能公司SolarCity以來,不到半年,特斯拉股價漲幅已經超過50%,馬斯克凈資產已經超過130億美元,成為全球最富有的100人之一。

馬斯克針對不斷膨脹的市值發表評論稱:“如果從傳統的指標來衡量特斯拉的股價,一定是荒謬的。”所謂傳統的指標,即以市盈率、市銷率等指標來衡量,特斯拉作為一家去年虧損多達7.7億美元的公司,是不可能創造出這樣的奇跡的。

一家成立了13年,卻僅有兩個季度財報顯示盈利的企業,為何能讓資本如此缺乏理性?原因只有一個:馬斯克的故事實在講得太好了,以至於沒有人認為它會是假的。

馬斯克不僅主導了電動汽車和能源存儲市場的發展趨勢,為緩解城市交通擁堵,他曾提出“膠囊高速列車”的方案,近期,他還介紹了自己的新公司“Boring Company”的地下立體隧道的方案。

不過,馬斯克在特斯拉上投入的精力應該是最多的。目前,特斯拉即將迎接Model 3的上市,未來將超級充電樁數量增加一倍至1萬個,以應對Model 3交貨後激增的需求。此外,特斯拉在全球範圍都宣布了重大的降價措施,中國的Model S和Model X部分現車價格也出現松動。據特斯拉內部人士透露,這是“多重優惠政策的疊加效應”。不過筆者認為,降價可能是特斯拉為達到銷售預期目標采取的措施。

從汽車銷售數量來看,特斯拉仍然遠不及傳統汽車巨頭。去年特斯拉總共賣出7.6萬輛車,福特賣出670萬輛,通用的銷量更是突破1000萬輛。

受益於中國創新科技大潮所催生的對於馬斯克這類“鋼鐵俠”式的英雄人物的崇拜,特斯拉在中國市場銷量快速拉升。

人人網創始人陳一舟表示,馬斯克不是“普通的天才”。他認為:“世界上能讀懂馬斯克的人可能不到十個,馬斯克就像托馬斯·愛迪生那樣偉大,可能在同一時代,只有貝佐斯才有可能和他成為同類。”

小米的創始人雷軍也是馬斯克的“死忠粉”。2014年他在矽谷見到馬斯克後,發微博說:“和馬斯克相比,我們就好像在做每個人都能做的事情,但是他做的是別人想不到的事。”雷軍是中國最早購買特斯拉的科技大佬之一。

馬斯克的一些瘋狂想法,在中國科技領導者看來,正是中國最缺乏的,即原創想法。中國科技公司一直都是以模仿為主,如果說騰訊微信的成功算一個特例,那麽中國其他的科技巨頭公司也無非是谷歌、YouTube和Facebook這些美國公司的翻版,最多是在原版的基礎上稍作改進。

馬斯克的創新精神是顛覆性的。在傳統的互聯網科技發展放緩之際,單靠商業模式推動的創新已經難以讓投資人興奮起來。人類需要一些激進的想法來推動更高層次的科技創新。科技公司要想引領全球,就必須得有自己真正的原創,而不是人雲亦雲。

過去20多年,科技極客在中國受到的歡迎比其他任何地方都要熱烈。早在上世紀90年代比爾·蓋茨來中國的時候,他就受到了搖滾明星般的熱情對待,粉絲蜂擁來看他。而在今天,無論是蘋果的庫克,還是Facebook的紮克伯格來中國,都會引起人們的極大興趣。而現在,馬斯克的現身可能更容易讓人們尖叫。

勒索病毒席卷全球 網絡安全保護迫在眉睫 | 科技心語

過去一周,一種名為WannaCry的勒索病毒席卷全球網絡系統,加油站、辦公電腦、醫院扥均受到不同程度的影響。

雖然WannaCry此次僅勒索到8萬美元的贖金,入侵了全球30萬個機構的電腦,破壞程度不及此前Conflicker和SoBig病毒,但這次襲擊揭露了新型的互聯網世界里兩個殘酷的現實。

首先,計算機的速度、規模和效率是雙刃劍。數字化時代里,數據是無形而易複制的,而且能在全球範圍里以極快的速度傳播開來。如果這些數據是有用的,這當然是一個福音,如果是惡意的,後果則不堪設想。

軟件包含的代碼可能有上百萬行,軟件工程師很難保證上百萬行代碼中沒有任何的漏洞。而只要有一個漏洞,就可能引起上百萬臺計算機感染。互聯網賦予了個人能夠在一瞬間讓全世界網絡癱瘓的能力。想象一下如果WannaCry是惡意瞄準某一個領域進行攻擊,比如英國醫療系統,那麽後果將更為嚴重。

第二個殘酷的現實是,伴隨著物聯網的不斷發展,萬物互聯已經成為一種趨勢,這又是一把雙刃劍。物聯網一方面方便了人們的生活,另一方面也讓安全隱患更容易地暴露出來。未來黑客不僅能襲擊計算機,而且也能襲擊我們的汽車、心臟起搏器、冰箱、智能電網等。今天是文件被加密,明天就可能是汽車門鎖被加密,導致里面的人只有砸壞車窗才能逃脫。

好在人們已經找到了把危害降到最低的途徑。產品的監管者可以要求未來的那些可連接的小發明都留有簡單的安全性能,比如可以升級的軟件,以防被攻擊,或者在被攻擊後能采取補救措施,通過安裝補丁來解決。軟件公司也有責任定期向用戶匯報產品中的缺陷。雖然現在的軟件還不可能做到完全沒有漏洞,但至少軟件公司要提醒用戶定期維護他們的電腦。此外,保險行業還可以通過完善保險政策來鼓勵用戶將系統更新到最新版本。

這次攻擊反應了政府面臨的嚴峻考驗。事實上,WannaCry病毒是黑客盜走了多年前美國國家安全局(NSA)發現的微軟系統漏洞後開發出來的反攻擊工具,隨後將其作為攻擊手段散布到網上。因此NSA受到了微軟的強烈譴責,原因就是NSA發現了這一漏洞後,並沒有告知微軟,而是利用了這一漏洞進行間諜活動。微軟要求政府部門將來無論發現何種漏洞,都應該第一時間通知軟件公司,從而讓軟件公司能及時開發出相應的補丁,保護所有網絡使用者的安全。

與此同時,一個新興的行業開始蓬勃發展——“漏洞獵頭”。大型軟件公司為了在全球範圍搜集漏洞,通常會向提供漏洞的人支付一筆價格不菲的獎金,從2萬美元到20萬美元不等,比如谷歌的獎金甚至高達20萬美元。

專業搜集漏洞的經紀公司也應運而生,目前全球範圍有超過20個這樣的經紀公司,他們從自由職業黑客那里購買漏洞,以更高的價格賣給希望利用這些漏洞的機構,這些客戶就包括美國和歐洲的政府情報部門。比如發現一個攻擊iPhone的漏洞的獎勵就已經從此前的50萬美元漲到150萬美元,翻了整整三倍;針對網絡瀏覽器的漏洞獎勵也從5000美元左右升至好幾萬美元。

因為計算機安全事故一旦發生,解決方案的成本很高,這也導致越來越多的聲音呼籲政府與軟件公司共享網絡安全信息。但政府原本能夠通過所掌握的系統漏洞對有組織的犯罪和恐怖分子進行監視和打擊,這樣能降低間諜活動的成本。

對此,有安全專家指出,政府也能通過其它方法和監視儀器潛入敵方網絡進行間諜活動,並非一定要利用廣泛使用的軟件系統漏洞。因為畢竟當計算機已經無處不在時,保障每個人的安全才是最重要的。

此內容為第一財經原創。未經第一財經授權,不得以任何方式加以使用,包括轉載、摘編、複制或建立鏡像。第一財經將追究侵權者的法律責任。

如需獲得授權請聯系第一財經版權部:021-22002972或021-22002335;dujuan @yicai.com。

關閉贊賞功能 蘋果正式對抗微信 | 科技心語

在全球大多數市場,蘋果公司專屬軟件的“圍墻”策略很成功。但中國是個例外。

首先,蘋果公司無法通過其軟件在中國銷售音樂或書籍,而且從聊天系統到支付工具在中國都面臨巨大壓力。以Apple Pay為例,其入華一年,市場份額仍不足1%。

更為重要的是,中國互聯網巨頭騰訊基於微信開發的小程序正對蘋果的應用程序造成打擊。小程序類似於蘋果的App,即用戶可以不通過下載蘋果App,只通過微信就能實現打車、訂餐和支付等功能。目前小程序的第三方開發者已經多達20萬個。

盡管騰訊表示小程序並不對蘋果在中國的市場份額構成威脅,但是長期來看,蘋果和騰訊的關系將會變得更加緊張。兩者究竟將以“共存”還是“共同競爭”的關系存在引發熱議。

盡管騰訊在最新財報中沒有公布與小程序相關的收入信息,但目前來看,小程序的表現仍然一般,無法對蘋果構成實質威脅。因為使用小程序的大多是“低頻”用戶,更加適用於支付、停車、用戶問詢等離線場景。對於娛樂和電商的重度用戶而言,他們仍然會使用App。

在過去很長一段時間內,蘋果和微信之所以能夠共存,是因為基於iPhone設備,微信已經賺取豐厚利潤。使用微信的用戶數量已經接近支付寶用戶數量的兩倍,達到8.38億人。但是現在微信大有種想要擺脫蘋果單幹的傾向,並分走蘋果的利潤,甚至有傳言稱騰訊可能在未來推出微信專屬手機,這讓蘋果無法再忍。

於是雙方矛盾開始激化。上個月,雙方因未能就收入分成達成一致,微信取消了iOS版本的贊賞功能。周末的最新消息似乎暗示了雙方爭端開始升級,蘋果表示:“要想打賞,先付交易金額的30%,否則就要將微信下架。”

不僅如此,在大中華區的蘋果商店里,蘋果允許使用支付寶,但是拒絕接受微信支付。理由也是因為擔心微信已經從一個社交應用平臺轉變為移動運營系統,這就和蘋果形成了直接的競爭。

從蘋果方面來看,它在中國市場的占有率正在下滑。蘋果在歐美的用戶保有率高達80%,但在中國的用戶保有率僅為50%。盡管從2013年起,蘋果在大中華區的收入翻番達到485億美元,但增速已經連續五個季度下滑。今年一季度,蘋果在大中華區的銷量下滑幅度達14%。

雙方的攻防戰將變成一場持久戰。蘋果將繼續捍衛自己的立場,並通過加大在中國蘋果商店和研發實驗室的投資,進一步拓展中國市場份額。蘋果App商店在中國的收入也已經超過美國,成為全球第一大市場。去年四季度,蘋果商店在中國的收入高達20億美元。

盡管在全球其它地方,直接與全球第一大科技公司抗衡並不是明智的策略,但是中國市場非常特殊,本土企業具有極大的優勢。就用戶忠誠度而言,在中國用微信的人一定多於用蘋果iPhone的人。上個月蘋果要求微信關閉打賞功能後,就引發了一波抵制iPhone的浪潮。

蘋果遭到反對的根本原因是,它不僅挑戰了中國網民的用戶習慣,而且引起內容創作者的不滿,甚至可能引來中國監管機構的關註。要知道“打賞”是一種非常符合中國文化的功能。

一位相關領域的律師對筆者表示,蘋果對誰都很強勢,它要求30%的分成是沒有道理的,我們可以同時向發改委和工商總局投訴。也許蘋果下架了微信,也並不能給自己帶來更多收益,結局兩敗俱傷。

此內容為第一財經原創。未經第一財經授權,不得以任何方式加以使用,包括轉載、摘編、複制或建立鏡像。第一財經將追究侵權者的法律責任。

如需獲得授權請聯系第一財經版權部:021-22002972或021-22002335;dujuan @yicai.com。

馬斯克的危急時刻丨科技心語

美國電視臺CBS近期播出了一段在特斯拉工廠錄制的采訪,記者跟隨馬斯克參觀了特斯拉的Model3工廠,還專門拍攝了馬斯克在工廠里加班休息睡的沙發。馬斯克在一輛紅色的Model3汽車面前接受記者的采訪,回應了市場的一些疑慮。

馬斯克在采訪中承認,對於一些自認為核心的技術太過自信,同時高估了機器自動化生產的能力,認為人類勞動力在很多時候還是有優勢的。他還宣稱,特斯拉很快就會盈利。

整個拍攝過程看似非常自然,但更像是特斯拉公司安排馬斯克做的一場秀。其目的也非常明顯,為了打消特斯拉近期接連不斷的負面新聞對公司形象造成的影響。

特斯拉最近的日子確實有點難熬。被馬斯克稱作是“生產地獄”(ProductionHell)的Model3的量產計劃至今尚未完成;特斯拉還宣布在全球範圍召回超過12萬輛ModelS;上個月,一輛ModelX在矽谷的101公路上發生致命車禍,受害人家屬已經對特斯拉發起訴訟。特斯拉近一個月股價大跌12%,取代蘋果成為華爾街的“大空頭”,正在逐漸被投資者拋棄。

導致這一切的根源在於馬斯克的商業策略過於激進。他所制定的路線圖是永遠不可能完成的任務。比如Model3的交付就比原計劃推遲了大半年。

但投資人總是會被馬斯克這一類激進創業者所打動。馬斯克的想法很宏大,汽車只是當中的一部分。

馬斯克的創業精神自然是這個時代所需要的。懷揣夢想能夠帶給人們希望,但是要真正造福人類,還需要實幹精神讓夢想落地,這背後依靠的是大量的資金。

盡管特斯拉的市值已經超越福特,但公司自2010年上市以來,已經累計虧損46億美元,其中只有2013年和2016年的兩個季度錄得盈利。2017年的虧損就高達20億美元。

分析師預計特斯拉今年至少需要融資25億至30億美元才能緩解緊張的現金流。不過馬斯克驕傲地否認了,他表示,特斯拉在今年第三、第四季度就將實現盈利。但是對於這樣的樂觀預期,華爾街幾乎沒有投資人相信。甚至有分析機構預測,鑒於電動車市場的競爭日益激烈,特斯拉股價到2019年年底將從目前的300美元左右下跌至84美元。

馬斯克曾在4月1日發推特自嘲特斯拉將要破產。後來被問起當時為什麽要開這種玩笑時,馬斯克說道,只是想讓那些看衰特斯拉的人們開心一下。

和馬斯克一樣被視作這個時代的“英雄”的創業者還有亞馬遜的創始人貝索斯以及Facebook的創始人紮克伯格。他們近期也都遇到了夢想被挑戰的尷尬。但就像站在44位爺爺輩議員面前誠懇做出道歉的紮克伯格贏得了掌聲和市場的肯定那樣,只要能正視自己的問題,少一點“賈躍亭式”的偏執,馬斯克的故事還是可以繼續寫下去的。

高通的尷尬丨科技心語

在多方壓力撕扯下,高通未來走向何方值得關註。

高通是中興手機最主要的供應商。研究機構IHS Markit數據顯示,去年中興手機全球出貨量為4640萬部,超過一半使用的是高通驍龍芯片。中興的主打手機使用的是高通驍龍820和617芯片。

高通去年收入220億美元。Counterpoint Research分析師告訴筆者,如果每塊芯片的價格是25美元,那麽高通從中興產生的收入就接近5億美元。另一家研究機構Canalys的分析預測,高通占到中興手機芯片份額的超過65%。

但業務損失還不是全部的影響。高通所占領的技術制高點令它成為中美貿易摩擦中最容易被瞄準的對象,尤其是在中國大力發展5G技術的風口,以華為、中興為代表的企業正在崛起成為“世界冠軍”。

這令高通的處境相當尷尬。一方面,在中國市場,高通要面臨本土企業的競爭;另一方面,很多中國手機制造商仍然高度依賴高通的芯片。

不僅如此,美國運營商也需要搭載高通芯片的手機,如果中興無法使用高通的芯片,這意味著中興手機將很難再通過美國運營商渠道銷售。由於中興約占到美國手機市場四分之一的份額,運營商也將因此面臨困境。

Canalys分析師賈沫告訴筆者:“中興、華為、美國運營商AT&T此前都保持較好的合作關系,如果要切斷與華為、中興的聯系,運營商其實也是不得已而為之。”

更為重大的影響是高通對NXP 440億美元的收購還有待中國監管部門的批準。中國商務部已經對這項並購案表達了擔憂,認為很難滿足反壟斷監管要求。高通已經於周一撤回了收購提議,並將於本周提交新的協議。

綜合上述因素,在此次中美貿易摩擦當中,高通“四面楚歌”,既損失了美國的重要消費市場,又將讓位給競爭對手來填補市場空缺,還將面臨收購NXP遇阻的風險。

今年以來,高通已經面臨了博通惡意收購等一系列麻煩。近三個月股價累計跌幅近20%,目前市值約820億美元。

高通前主席,創始人家族的Paul Jacobs正在醞釀公司私有化進程。上個月,芯片公司ARM方面知情人士向筆者透露,Jacobs正在與戰略投資人和主權財富基金洽談,希望將公司私有化。但Jacobs本人所持有高通股權不到1%,這也意味著Jacobs需要為私有化籌集大量的資金。

“考慮到這是一筆規模龐大的資金,因此高通的私有化進程也不會很快完成,這是一個長期的過程。”Moor Insights & Strategy創始人Patrick Moorhead告訴筆者。

去年,與蘋果關於知識產權的官司也令高通大傷元氣。蘋果不願再向高通支付核心的無線技術專利費,而高通則要求中國禁售所有使用了高通無線通信技術的蘋果iPhone手機。歷史上,高通一貫保持著以專利制勝的策略。

今年一季度高通公布的財報顯示,來自專利授權業務的稅前收入為8.87億美元,同比下滑了42%,主要是因為蘋果公司未支付專利費,蘋果產品相關的專利費高達7.4億美元。高通芯片銷售業務也因此超過專利授權業務,成為公司最重要的收入來源。

近年來,中國正大力發展本土半導體、芯片制造產業,以此減少對海外芯片制造商的依賴。

盡管短期來看,如果缺少了海外高端芯片的供給,會對中國市場帶來沖擊,但長期來看,中國必將自主研發出高端芯片產品。

中國將誕生醫療科技超級大平臺 | 科技心語

為了解決中國看病難、醫療資源不平衡等痛點,一批醫療科技平臺相繼誕生。

近日,平安好醫生的成功上市反映了當下資本對“AI+醫療"的追捧。通過建立一站式、全流程、O2O的健康醫療服務模式,平安好醫生構建了一個健康醫療生態系統閉環,開啟了移動醫療科技的新時代。

人工智能已經在醫學影像、輔助診斷、健康管理、新藥研發等多個領域取得重大突破。以IBM的沃森機器人為例,沃森在北大腫瘤醫院以及上海的某三甲醫院的診斷效率與專家診斷的結果不相上下。

未來人工智能將會更多地在健康預警方面發揮作用。美年大健康董事長俞熔對筆者表示:“數據化、標準化和智能化能夠解決醫療資源不足的問題。未來我們很多病種標準化治療將基於大數據,人工智能的輔助治療,人工智能在未來中長期甚至能夠替代專家大腦。”

據俞熔介紹,健康體檢平臺美年大健康近期與一位知名院士合作,向其提供了一百萬例檢測數據,文章已在著名醫學雜誌《柳葉刀》上發表。“在美國,要獲得100萬例數據成本是我們的100倍,時間跨度要超過5年,但我們只用了5周時間,就完成了數據的提供。”俞熔告訴筆者。

中國已經誕生了像阿里、騰訊、平安好醫生這類超級平臺公司。這些公司都瞄準了醫療健康領域。阿里健康陸續上線網絡醫院、推出醫療AI產品,全面賦能醫療機構。阿里健康醫療AI產品“Doctor You”包括臨床診斷、醫學影像、醫師能力訓練平臺等。

此外,阿里健康還與浙江大學醫學院附屬第一醫院成立了“醫學人工智能實驗室”,與浙江大學醫學院附屬第二醫院搭建“智能醫學人才培訓基地”,與上海交通大學附屬新華醫院合作搭建醫院混合雲平臺、雲兒科醫聯體平臺,開發醫生智能培訓系統、醫學科研數據平臺等。

螞蟻金服已經推出支付寶“未來醫院”,通過線上線下相結合,優化現有醫療資源配置,方便患者就醫,提升醫院內部管理效率。

騰訊的人工智能平臺騰訊覓影已經擁有AI影像和AI輔診兩大產品,前者包括食管癌早期篩查、肺癌早期篩查、糖尿病視網膜病變智能系統、乳腺癌早期篩查系統等;後者則是基於騰訊行業領先的深度學習模型建模,輔助降低醫生診療風險,並能給出合理甚至更好的用藥治療建議,讓專家的知識經驗可以便捷共享。

官方數據顯示,騰訊覓影系列產品已在全國100多家三甲醫院落地。此外,騰訊雲也為醫療行業提供多種應用場景,包括遠程醫療通信架構、遠程協同平臺、影像數據管理平臺、手術直播教學系統等。

史詩級的創新在中國從來都不會缺席,而醫療和生命科學領域很有可能是誕生下一個中國史詩級創新的領域。中國通過多年的發展,已經積累起消費場景、人才儲備和大量的數據樣本,未來十年,中國一定能夠在新藥研發、生命科學、生物科技等領域取得革命性的突破。

中國目前最大的藥廠恒瑞醫藥,市值2000多億元,中國最大的醫療器械公司樂普醫療市值600多億元,與中國互聯網企業相比,中國醫療公司的市值要小得多;而且醫療領域的超級平臺還屈指可數。

紅杉資本合夥人陳鵬輝對筆者表示:“中國的騰訊和阿里,與國外的互聯網企業谷歌或者亞馬遜的市值已經非常接近,不過醫療服務、制藥、醫療器械公司與國外企業的差距在五到十倍,這說明兩點,第一,股價還有很大的上升空間;第二,中國醫療行業尚處於初級到中級階段,當中既有機會,也有挑戰。”

Facebook要推相親應用當紅娘了 | 科技心語

社交軟件從來都不缺乏想象力,比如Facebook可以用來相親。

在今年Facebook一年一度的開發者大會F8上,Facebook創始人紮克伯格宣布近期將推出“相親”服務——任何社交產品最終從本質上都會落到異性社交,不管是國內還是國外。

紮克伯格表示,在目前的情侶關系中,有超過三分之一是從網上約會開始的,而Facebook平臺上超過2億用戶都自稱是單身。“Facebook希望致力於幫助人們建立真正的長期情侶關系,而不是‘一夜情’。”

紮克伯格特別強調了將把隱私保護問題考慮到這一服務中。據了解,用戶所創建的“相親”資料好友將不可見,只會發送給陌生人。此外,這一服務開始推出時將完全免費。

事實上,在國外使用相親軟件尋找伴侶已經變得非常普遍,這些軟件的針對性也做得非常精準,產生了較好的盈利模式。比如美國一款叫做Tinder的社交軟件,會為你推薦附近的異性用戶的頭像,你可以用手指在頭像上滑動,劃左表示不喜歡,劃右表示喜歡,如果對方恰巧也喜歡你,兩人就可加為好友開始聊天。

國內也有類似Tinder的應用出現,就是陌陌用44億元人民幣收購的探探。數據顯示,Tinder和探探的用戶年齡都普遍偏年輕化。比如Tinder的用戶大多數都是34歲以下,有強烈的交往和感情需求的年輕人。

華爾街著名投行Jefferies分析師Brent Thill對筆者表示:“Tinder已經開始對高端版本服務開始收費,如果Facebook是免費的話,將令其具有競爭力。”

在Facebook公布進軍“相親”市場後,Tinder的擁有者Match集團股價一度大跌22%,Match母公司IAC股價也大跌18%。

IAC公司CEO Joey Levin表示:“Facebook是我們第一個真正的對手。”不過他暗示,Facebook現在進入這個市場,發展空間可能有限。

不過,有網友指出,Facebook的用戶中有超過一半年齡在35歲以上,因此有多少人能在其平臺上“建立真正情侶關系”還是個問號。

Match集團CEO Mandy Ginsberg對Facebook進行了一番冷嘲熱諷。他說道:“我們對於Facebook在目前這個時間點選擇進入一個對個人信息,尤其是敏感信息收集要求極高的領域感到震驚。”

Facebook正在面臨歐洲和美國政府更加嚴格的審查和對數據的監管。紮克伯格表示,未來將允許用戶知曉有哪些第三方App正在跟蹤自己的信息。在這個時候高調宣布新的“約會”功能,紮克伯格走的是一招“險棋”。

但Facebook龐大的平臺也有其顯而易見的優勢。新的“約會”功能將會根據用戶資料來判斷用戶的興趣和喜好,並將其連接到一個更大平臺的活動以及社交群中。Facebook首席產品官Chris Cox表示:“這與真實世界里的社交是一樣的,人們通常會通過活動和機構結實朋友。”

上海紐約大學互動傳媒和商業系教授葛瑞田(Christian Grewell)對筆者表示:“市場的表現說明了一切。在美國有30%的婚姻是從網約開始的,需求很大。這也是全球的趨勢。Facebook通過對用戶的瀏覽以及發布內容進行大數據分析,可以了解你會對哪一類的人感興趣,進行匹配。”

葛瑞田還表示,30歲以上的用戶更傾向於在社交活動中結實情侶,Facebook正是瞄準了這部分用戶的需求,精準地設計了產品。不過,葛瑞田認為,紮克伯格也擔心Facebook正在“變老”。

“年輕化的Intagram並不是Facebook的創新,而是它買來的。”葛瑞田對第一財經記者表示,“但是Facebook仍然相信它能把這些應用都整合到一個更大的平臺。”

在全球市場,陌生人社交應用正在越來越受到資本的追捧。納斯達克上市公司陌陌在成功收購了探探後,今年以來股價已經累計上漲了45%。

Next Page