- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

香港電影新格局:多元共生,合拍互融

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2018-01-03/1178887.html2017年是電影傳入香港120周年,也是香港回歸20周年。自1897年電影第一次來到香港,香港電影以其獨特的城市景觀、文化氣質,憑借武俠片、警匪片、青春片、喜劇片等一系列獨特的影片類型,依托李小龍、吳宇森、劉德華、王家衛等歷代電影人的努力而享譽世界,贏得了一代又一代影迷的熱愛與追捧。香港曾被譽為“東方好萊塢”,開創輝煌燦爛的光影歷程。近日,香港電影的新語境、新探索、新格局——紀念香港回歸二十周年學術研討會在北京師範大學舉行,研討會以香港電影產業、美學演變、文化表達為切入點,聚焦香港電影的歷史、當下與未來。

多元共生,呈現新格局

“對於很多影迷來說,香港電影是骨子里的一種情結,是成長中的一個符號,也是青春的一段記憶。”北京師範大學藝術與傳媒學院分黨委書記於丹在開幕式上表示,20世紀末期,香港電影因高度類型化、商業化和工業化的發展模式在亞洲電影格局中獨樹一幟,年產量約百部。1997年香港回歸祖國,在全新的書寫語境下,憑借著香港電影業、電影人的共同努力以及香港特區政府文化管理政策的大力扶持,尤其是2004年以來中央政府給予《內地與香港關於建立更緊密經貿關系的安排》(CEPA)這一利好政策,香港電影一方面自覺緊扣本土市場的脈絡,另一方面依托著內地廣闊的電影市場,呈現出泛電影文化的新格局。

“我這些年最大的感受是,現在香港的電影越來越多元化,地區來源也越來越多。”香港中文大學新聞與傳播學院教授馮應謙一直從事香港電影發行和內地合拍片政策研究,他談到1997年之前香港院線片主要以香港電影和好萊塢電影為主,內地和臺灣影片數量屈指可數;而到了2017年,除好萊塢影片以外,內地和港澳臺地區共有89部電影上映,內地電影激增到32部,臺灣電影也上升至11部。在32部內地影片中,內地與其他國家合拍的影片比比皆是,中印合拍的《功夫瑜伽》、中日合拍的《追捕》、中英合拍的《英倫對決》、中法合拍的《勇士之門》,都為香港電影市場帶來別樣的新氣息。

▲《功夫瑜伽》內地票房收獲17.5億元(CBO中國票房/圖)

▲《功夫瑜伽》內地票房收獲17.5億元(CBO中國票房/圖)

當內地電影逐漸在香港院線中找到一席之地,不少香港電影人也開始了北上淘金,與內地電影人共築電影之夢。1997年香港爆發金融危機,投資萎縮讓香港電影遭遇寒冬,電影產量從巔峰時期的300多部銳減到50部左右,2003年香港電影的從業人員從2萬人減少到不足5000人。與此同時,隨著兩地之間的融合不斷加速,內地電影市場呈幾何式不斷發展壯大,CEPA及後續補充協議為香港電影人打開了中國內地市場大門,兩地電影工業開始深度合作。2016年內地票房前10名中5部為內地和香港合拍片,周星馳執導的《美人魚》以33.9億元奪得年度票房成績第一名。合拍片已經成為華語電影領跑者,每年平均有超過50部的香港內地合拍的電影。

跨越邊界,共推中華文化

“1997年香港回歸前後,從導演到觀眾一度存在文化焦慮意識,不知何去何從。”中國藝術研究院影視研究所副所長、研究員、中國臺港電影研究會副會長趙衛防談到,從杜琪峰的《暗花》到劉偉強和麥兆輝的《無間道》,影片主人公一方面追尋著自己的姓名與身份——“我是誰”,一方面思考著香港這座城市的未來——“我要到哪里去”。

“隨後的20年間,香港電影進入全新的歷史發展時期,動蕩和希望共生,考驗和機會並存。”首都經貿大學副教授毛琦感嘆道,經過二十年的歲月沈浮,香港與內地之間經貿往來和文化交流逐漸加深,港片中不安和糾結的心態慢慢變得開放和包容起來。香港電影人有些堅守本土精耕細作,有些參與合拍開拓進取,兩地之間取長補短,共同講述中華文化圈的故事,產生不少票房與口碑雙豐收的華語力作。

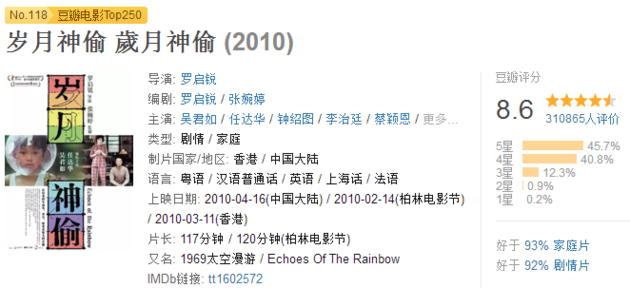

傳承和發揚老港片中的人文理念與港式生活,一直是香港電影人的情懷所在。中國電影出版社副編審類成雲談到,“葉問”系列、“警察故事”系列、“黃飛鴻”系列、“狄仁傑”系列這些年來新作叠出,讓港式經典人物不斷煥發新的生命力;《誌明與春嬌》系列跨越十年,成為兩岸青年人心中的愛情經典;《歲月神偷》《桃姐》《幸運是我》《可愛的你》以小見大,給人以溫暖心靈的感動。

▲《歲月神偷》豆瓣評分8.6分(豆瓣電影/圖)

▲《歲月神偷》豆瓣評分8.6分(豆瓣電影/圖)

警匪片、懸疑動作片等香港電影傳統創作類型,則彰顯出堅定的自我認同。北京大學藝術學院影視系主任、教授李道新認為,相較於成龍浩然正氣的警察故事、吳宇森充滿仁愛與暴力的英雄相惜,2017年的《拆彈專家》融合了內地資本與港式風味,不僅走上了大制作、大場面、大陣容的大片路徑,而且在反恐行動中一改往日頹敗之氣,體現出港人強大的內在信念。縱觀近年來的香港電影,《拆彈專家》不是個案,港片的大片路徑和信仰境界在《風暴》《寒戰》《赤道》中也頻頻出現。

近年來合拍片開始關註內地普通人的生活,傳達普通人的生活感悟和思考。《中國合夥人》聚焦改革開放大時代背景下,三個年輕人相遇、相識到最終實現“中國式夢想”的故事。《親愛的》《失孤》《我是路人甲》則講述了內地普通人生活中的辛酸苦辣,充滿了人文關懷與現實意義,解鎖了合拍片新題材。

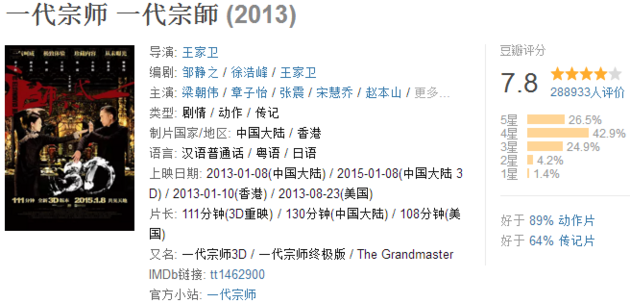

此外,香港電影導演開始逐步參與內地電影的創作和制作,在保留香港電影類型片創作的基礎上轉型升級,聚集了內地主流價值觀和商業片的創作特點,比較有代表性的是《智取威虎山》《湄公河行動》《建軍大業》等。同時,一些香港文藝片導演也在思考如何在保持自身特色的同時書寫兩地歷史文化,王家衛的《一代宗師》、許鞍華的《黃金時代》和《明月幾時有》便是其中的佼佼者。

立足合拍,產業前景廣闊

“自2003年CEPA簽署以來,內地香港合拍片已經基本克服了水土不服的狀況,在升級換代中兩地之間差別越來越小,香港電影人的創作風格、人文理念正在與內地電影深度融合。”上海財經大學國際文化交流學院副教授徐巍在回顧內地香港合拍片發展歷程時談道。

香港金像獎是香港及大中華電影界重要獎項之一,被譽為“華語三大電影獎”之一。近年來,捧走這個獎或者被提名的內地電影人越來越多。2015年,趙薇憑借《親愛的》獲得第34屆香港電影金像獎最佳女主角獎,而2014年章子怡憑借《一代宗師》拿走了第33屆金像獎影後獎杯。

▲《一代宗師》豆瓣評分7.8分(豆瓣/圖)

▲《一代宗師》豆瓣評分7.8分(豆瓣/圖)

相應地,越來越多香港影人也開始在內地電影節上獲獎。2017年,林超賢的《湄公河行動》獲得第31屆中國電影金雞獎最佳故事片獎;2016年,徐克憑借《智取威虎山》獲得第30屆中國電影金雞獎最佳導演獎,郭富城、春夏、白只、金艷玲則憑借《踏雪尋梅》分別斬獲了最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角,杜可風也憑借《踏雪尋梅》奪得了最佳攝影。兩地電影人的通力合作不僅為電影發展創造了更多可能性,也讓華語電影市場出現了前所未有的繁榮,越來越多地受到業界和觀眾的肯定。

據悉,2018年,許誠毅、徐克、葉偉信、黃真真、林德祿、張家輝、翁子光、葉念琛、袁和平等大批香港導演將陸續推出新作,《捉妖記2》《西遊記之女兒國》《狄仁傑之四大天王》《風雲3》《反貪風暴3》《葉問4》等合拍片將陸續登陸兩地院線,為觀眾帶來一場又一場視聽盛宴。

“在香港電影和內地電影深度融合下,華語電影已經到了一個新的階段。”北京師範大學藝術與傳媒學院院長胡智鋒說,“在新語境下,香港電影藝術探索、市場產業探索、文化引領,能不能在回歸20年之後繼續釋放它的能量,對未來中國電影乃至世界電影將會產生哪些影響,值得我們拭目以待。”

(本文有刪減)

Next Page