- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

《Damn right》 钱在谁的口袋

http://blog.sina.com.cn/s/blog_483f36780100h6u9.html

查理芒格传

(不怎么喜欢的一个女人写的。该女人不懂投资,但写了很多本关于巴菲特的书。吃名人饭的一个所谓作家。吃完老巴,又来吃芒格。难怪芒格开始根本不愿意配合她。)

芒格说,很少有人值得你多付一点钱以获得和他之间的长期合作优势。投资游戏总是要同时考虑质量和价格,关键就是用付出的价格得到更好的质量。事情就是这么简单。

50年 代芒格用作律师攒的钱,投资了一家变压器厂,由此结识了他人生的第一位正式合作伙伴,埃德。他们苦苦挣扎,削减业务,最后卖掉了工厂,投资回报不算惊人, 但也还客观。他在经商上有了一个良好的开端。从中他学会了如何界定优良企业:好企业和差企业之间的区别在于,在好企业里,你会做出一个接一个的轻松决定, 而差企业的决定则常常是痛苦万分的。

芒格告诫:永远不要和一头猪摔跤。如果你这么做,你们两个都会变脏,但是诸会乐在其中。

芒格说,在一些行业,经营的本质就是有一家公司会获得压倒性的优势,赢者通吃。这种规模优势非常厉害。比如喜诗和通用。

芒格回忆:收购喜诗的价格高出账面价值很多,不过还是有回报的。我们收购一个连锁百货店的时候价格低于账面价值,却完全没有效果。这两件事加起来帮助我们转变了投资思路,开始接受为优质资产付出更高价格的观念。

巴菲特说,要是我们没有买下喜诗,我们后来也不会买可口可乐。

芒格说他和巴菲特早就应该认识到收购优质资产的优势,“我认为我们完全没必要像当时那么傻”。

喜诗增长速度不快,却稳定可靠,最棒的是,它不需要额外投入资金。

从喜诗身上,芒格说他学到了“思考和行事的方式必须经得起时间的考验”,喜诗经验让他和巴菲特在其他地方的收购更为明智,作出了更好的决定。

为芒格和巴菲特管理《布法罗新闻》的利普西说;“要是沃伦和查理相信某件事的基本原理,他们就不会放弃,即使周围所有人都不赞同”。

芒格说,韦斯科金融公司从存贷业务转型为持有房地美的股票并确定准备长期持有的经验,说明在生命的一些时刻,及时合理的行 动,做一些简单而符合逻辑的事情,常常会戏剧性的改变你的财务状况。像这样显而易见的重大机会,通常会降临在那些不断研究、一直等待的人身上。这些人都很 好奇,喜欢分析牵涉其中的多个变量,然后他所需要做的就只是愿意全部投入,充分利用以前通过节俭和耐心积累下来的所有资源。

芒格说,韦斯科金融努力地尝试通过牢记那些显而易见的事,而不是去理解深奥复杂的事来盈利。像我们这样着眼长期收益的人,通常尽量不做傻事,也不试图扮演非常聪明的角色,最后获得的收益是非常客观的。

芒格不喜欢人们将韦斯科与伯克希尔进行对比,他说:韦斯科不是伯克希尔的微缩版,也不因为它的规模小就更容易成长。每一美元账面价值在韦斯科所产生的内在价值远低于伯克希尔,而且,由于账面价值和内在价值存在质量上的不一致,伯克希尔的优势越来越明显。

对于股市下跌,芒格心平气和,他说:我已经70多岁了,我经历过很多熊市,如果你活得够久,有时你就不会去追赶投资潮流。

1999年,韦斯科股价下跌很厉害,芒格对股东们说:眼下韦斯科持有的一些公司看起来问题相当严重,不过很快你们就会发现这是件微不足道的事情。这就是为什么长期投资回报丰厚。

交棒!張忠謀right?

| ||||||

台積電董事長張忠謀萬萬沒有想到,他的一場法說會,引燃的接班議題,竟然會成為台灣科技股大跌的引信。 一席話,引發台股地震張大帥趣談交棒,市值震掉兩千億 七月十八日台積電法說會後,張忠謀循例與記者會談,當他被提問,執行長一職交棒計畫是否如常時,他不僅立刻回答「沒有改變」,而且還打趣說,二○○九年宣布時,說的是「三至五年內交棒」,今年已經是第四年了,所以要改成「四至五年內交棒」,神情一派輕鬆,即將出遊的他,好心情全寫在臉上。 不料,接下來的兩個交易日,台積電市值一口氣蒸發掉新台幣二千二百億餘元,還拖累電子股全面走低,股王大立光跌破九百元大關,台積電設備供應商漢微科還曾一度痛失股后寶座,險些被隱形眼鏡廠精華光學取代,而原本就已走弱的宏達電,似乎更形無力。 一個看似雲淡風輕的訊息,竟然引發這麼大的蝴蝶效應,連張忠謀本人也嚇了一大跳。他在法說會隔天直說:「怎麼會這樣?」台積電代理發言人孫又文不斷解釋說明,好讓張忠謀能按照原訂計畫,從七月十九日展開北歐郵輪之旅,探訪十七世紀彼得大帝的故鄉─俄羅斯聖彼得堡。 如果說,全球股市的多空,取決在美國聯準會主席柏南奇(Ben Bernanke),對於美國貨幣量化寬鬆政策的態度;張忠謀對台股的影響力,就如同柏南奇般強大。 今年以來,台積電股價不斷創歷史新高,現在的台積電,一家就占台股一一%市值,是台股市值第二大公司、鴻海的二.七倍。台積電每漲、跌一元,就牽動台股加權指數約九點,也讓台積電成為外資在操控台股現貨與期指的兩手遊戲時,最佳的控盤工具。 因此,張忠謀揭開台積電下半年營收成長率走緩的示警,才會演變成為科技股狂跌的大風暴。 有趣的是,在台積電法說會後,十四家外資針對台積電產業基本面所出具的報告中,美林、瑞士信貸、麥格理、德意志等近半數仍推薦買進台積電,並表示長期看好,但台積電股價卻仍然走跌,對其持股比率高達七七%的外資,甚至單日就賣超五萬張,明顯與報告看法分歧。 一位外資分析師私下表示,台積電下半年旺季不旺,法說會前從客戶端已得知蛛絲馬跡,但他們沒料到的是,「張忠謀會選在此刻爆出接班議題。」 然而,張忠謀即便今、明年交出執行長棒子,他仍然是台積電董事長,這根棒子交或不交,何時交,為什麼外資這麼在意? 這是因為,一場半導體世紀大戰,即將在二○一五年正面對決,但台積電卻要陣前換將。 這一年,半導體將進入另一個新紀元,最尖端的十六奈米製程全面量產,有資格角逐的,目前看來只有三家:晶圓代工龍頭台積電、電腦處理器龍頭英特爾(Intel)、以及記憶體龍頭三星(Samsung)。 這是半導體史上,角逐者最少、競爭卻最激烈的賽事,三個菁英中的菁英對決。 然而,張忠謀卻表明,在這場大賽開戰前夕要交出執行長大位,這簡直把外資嚇壞了。 此刻的台積電,無疑正登上頂峰,今年營收可望突破新台幣六千億元大關,改寫台灣半導體新高紀錄;接連數年,製程技術領先競爭對手一至兩年,讓台積電因為占有先機而享有高毛利,營收、獲利不斷刷新。 現在台積電,前途正好營收高、毛利好,技術還直追英特爾 而台積電市值也在張忠謀接連四年的積極政策下,從二○○九年的一兆三千億元增加一倍,排除匯率因素,結構性獲利率(產能利用率八五%下所得之標準毛利率,是內部經營指標)也增加了七.七個百分點,這在「毛三到四(毛利率三%、四%)」的電子業中,簡直就是天方夜譚。 甚至於,一向溫和謙沖的台積電共同營運長蔣尚義,還在今年四月首度對半導體巨擘英特爾下戰帖,直言二○一七年製程技術將追上它!在過去,台積電總是追在英特爾後面跑,製程技術落後一至兩個世代。 然而,就在台積電營運前景呈現一片晴空萬里時,張忠謀宣布最遲明年交棒,這不禁讓外資回想起張忠謀上一回交棒時的慘痛經驗。 二○○九年六月,台積電因裁員引發內部惶惶不安,張忠謀在外界輿論下,親手拔掉培養多年的台積電前執行長蔡力行、宣布回任總執行長。謙稱「老驥伏櫪」的他,不僅當起「業務員」全球跑客戶,在資本支出上,更採取與蔡力行完全相反的策略。 知情人士指出,二○○九年正逢全球金融海嘯(financial crisis),景氣不明,「守成」的蔡力行決定撙節資本支出,保本為安;但張忠謀憑藉著數十年的半導體經驗,以及他與高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)、德儀(TI)等業界大老深厚私交與意見交換,決定應該逆向進攻、「主戰」。 此外,頗得張忠謀信任的老臣、現任台積電共同營運長之一的蔣尚義,據說在二○○六年第一次退休時,就曾諫言「要長保台積電先進製程領先對手一年」,但最後不為蔡力行所採納,反而是張忠謀回任後執行。 張忠謀回任後的台積電資本支出大幅增加,一路從二○○九年的不到二十億美元,陡增到今年的歷史新高一百億美元。 「主戰」派的張忠謀與「守成」派的蔡力行,最後由營運績效證明前者的勝利,台積電接連在兩代先進製程(四○╱二八奈米)中,都領先競爭對手格羅方德(Global Foundries)、聯電一年以上,等於這一年裡,台積電通吃相關訂單。 上次交棒,嚇傻外資四年前陰影仍在,再談交棒外資憂 競爭者越少,台積電發語權越大、不可取代性越高、議價能力也越高,這個優勢在今年第二季,把這家公司的營收、獲利雙雙推升到史上新高。 明年全球經濟情勢不明朗,但是張忠謀在七月法說會上,宣布明年資本支出規模與今年相當,也就是近三千億元,面對法人一波波的質疑,有著過去四年戰績做背書的他,自信且驕傲的說,「I am always right!(我總是對的)」。 因此,現在外資法人忌憚的是,如果這齣戲碼明年再上演一次,張忠謀有把握繼任的執行長在景氣交叉路口時,做出正確的決策嗎? 一位外資分析師私下表示,經過四年前蔡力行事件的教訓,大家心中都有個問號,萬一再次失利,「難道到時候要八十多歲的張忠謀再次回任?」 在卸下執行長大位前,張忠謀其實還要面臨一次景氣的考驗。 考驗來自於三星,以它為首的高階智慧型手機成長率放緩,是台積電第三季季增率放緩的主因。外資統計,三星透過高通、博通等晶片廠對台積電的總下單量,約占台積電一成營收比重;比起低價智慧型手機對台積電營收貢獻度的六%,要高出許多。 台積電產品領域橫跨電腦、通訊、消費性電子,單一產品景氣衝擊最小,如果連它都旺季不旺,彷彿推倒了撐住電子業的最後一根支柱,也暗示台灣電子股即將暫時步入沉寂,直到下一個令人驚喜的新應用出現。 現在,資本市場要問,張忠謀真的要選在這樣的關鍵時刻交棒嗎? 從形勢來看,張忠謀彷彿也落入與鴻海董事長郭台銘一樣,有著「難以交棒」的困局。台積電的新執行長,不僅要能擺平內部各個山頭,還要能符合產業與資本市場的期待,台積電內部人士認為,現在三個共同營運長,沒人能真正做到。 交不交棒?何時交棒?當台積電動見觀瞻,一舉一動牽動台股一一%以上的市值時,已經不再是台積公司的「家事」了,張忠謀始料未及,執行長的這根棒子,竟會成為他此生最關鍵的課題。 | ||||||

從中石化年報看中石化零售版塊改革方向 MR_強_RIGHT

http://xueqiu.com/4614809416/28791827傅總致辭在營銷及分銷業務板塊時提到要充分發揮現有網絡優勢,提高經營質量和效率,而這一觀點始終貫穿整個年報的始終。激活存量資源成為中石化零售版塊改革的核心思想。

年報在營銷及分銷業務展望時提到7點內容,除去2點關於分銷業務的,剩下5點都是針對零售業務的,分別是:

1、優化銷售結構, 擴大零售規模, 提高加油(氣)站的發展質量和單站銷量;

2、完善營銷網絡,利用現有網絡優勢,引進專業化管理理念;

3、實施差異化營銷,加強個性化服務,提高服務客戶能力;

4、進一步開拓車用天然氣市場;

5、推進非油品專業化、市場化發展,提高經營規模和效益。

針對發展規模方面,中石化未來將發展中心轉移到提升質量以及單站銷量上來,也意味著網絡優化逐漸成為中石化未來發展的重點。

針對營運方面,引進專業化管理理念,實施差異化營銷,加強個性化服務,提高服務客戶能力,推進非油品專業化、市場化發展,引進阿里系顯然不符合這樣的初衷,阿里並沒有油站營運的專業化管理理念。結合我的上一篇小文(中石化高層10天時間密集會見外資石油公司及投行高層)有這個理念的可能是殼牌、BP,而且中石化跟殼牌、BP本身也有合作(在浙江的零售公司),在此可大膽猜測,中石化會引進外資石油巨頭來提升自己的營銷服務質量。

推進非油品專業化、市場化發展,在此方面我一直認為中石化引進7-11之類的,反而會使自己如虎添翼,競爭力大增,但引進7-11,中石化可能需要對自己內部的3萬座加油站做一個品級分類,結合前面提到的實施差異化營銷,大膽猜測中石化應該會分為3個品牌經營(可能更多,但作者本人認為3個足矣),多品牌經營,差異化營銷,控制增量,激活存量,這也許就是中石化未來零售版塊改革的發展方向。

至於目前傳的沸沸揚揚的中石化零售版塊單獨上市,那只是資本運作的手段,而不是改革的手段,單單上市,除了能提升下目前的股價,也不足以給市場對中石化更大的期望。

Always Right?! 朱泙漫屠龍記

http://johnchrysostom.blogspot.hk/2014/04/always-right.html別問司機driving the right way

2016-07-18 TCWBarbie赴美出差,出了機場後直接包車去拜訪客戶。由於目的地在不容易找的郊區,她想知道司機會不會走,便問:Are you driving the right way? 卻惹司機大為光火!搭車的好乘客禮儀之一是別問錯問題。以下用字要留意。 1 【情境1】我們走的路對嗎? (錯誤) Are you driving the right way? (你開車的方式對嗎?) (正確) Are we heading the right way? (我們走的方向正確嗎?) 解析:錯誤問法的癥結出在用了driving這個字,質疑司機的開車技術不佳,而非中文的地理熟悉程度,難怪對方生氣。 例句:I didn’t see the sign to the airport.Are we heading the right way! (我沒有看到機場方向的路標,我們走的路對嗎?) 2 [情景2]你知道我們所在位置嗎? (錯誤) Do you knowwhere we are! (你知道我們在哪裡嗎?) (正確) Do you know what our coordinates are! (你知道我們位於何處嗎?) 解析:提問where are We太簫統’對方的回答可能是地區、城市,甚至國家。較精確的問法是用coordinate這個字,意指「坐標」被問的人就會用街名、指標告知正確方位。 例句:This place is so desolate...Do you know what our coordinares are? (這個地方好荒涼……你知道我們所在位置嗎?) 3 [情景3]我可以知道怎麼走嗎? (錯誤) Can we ask the way! (我們可以問一下路嗎?) (正確) May I get some directions! (我可以知道路線怎麼走嗎? )解析:許多駕駛都不喜歡問路,尤其在他們自認知道方向時。因此,直接向對方ask the way可能會造成不愉快。不妨請他說明方向,讓身為乘客的你安心。 例句:If the nearest hospital is down at Ren-ai Road, may I get some directions? (如果最近的醫院在仁愛路,我可以知道路線怎麼走嗎?)世界公民文化中心獨家授權 撰文者湯名潔 | ||

讀書札記161205不當行為(四)「正確Right」與「真實Real」

來源: http://www.tangsbookclub.com/2016/12/05/%e8%ae%80%e6%9b%b8%e6%9c%ad%e8%a8%98161205%e4%b8%8d%e7%95%b6%e8%a1%8c%e7%82%ba%ef%bc%88%e5%9b%9b%ef%bc%89%e3%80%8c%e6%ad%a3%e7%a2%baright%e3%80%8d%e8%88%87%e3%80%8c%e7%9c%9f%e5%af%a6real%e3%80%8d/讀書札記161205

不當行為(四)「正確Right」與「真實Real」

朝日執筆

首先請大家思考一個「薪金悖論」。為何有近乎100%(如果不是全部)的打工仔認為自己是「Under-paid」的同時,又有近乎100%的打工仔都害怕會被老闆解僱呢?如果你並沒有發現這個「悖論」究竟「悖」在何處,又或者雖然也覺得很「悖」,但想不到破解。放心!這不要緊,不妨礙你繼續閱讀本文內容。

用哲學一點的語言來說,「傳統經濟學」之所以「不正確」,正是因為它太「正確Right」,以致不能指出事情的「真實Real」一面。為了令企業運作達致「最佳化」而創造出來的「組織原則Organizational Principles」,其中有一組相對的概念──「規範性理論Normative Theory」和「描述性理論Descriptive Theory」,其對應的正正就是「正確」和「真實」。

「規範性理論」指出事實正確,甚至是唯一正確的思考方式。所謂的「正確」,就是邏輯一致,並且符合「最佳化模型」的方案。正如你若想從直角三角形的已知兩邊,算出第三邊的長度,除了使用「畢氏定理Pythagorean Theorem」(政治正確一點:勾股定理/商高定理)別無他法。「畢氏定理」就是一個「規範性理論」。

套用一個未必十分貼切的比喻。 「規範性理論」就像 佛洛依德的「超我Super-Ego」,告訴你什麼是「正確的行為」;「描述性理論」則是「自我Ego」,指出你「實際的行為」。

長久以來,經濟學預測人類行為所使用的模型,既是規範性的,也是描述性的。也就是說,經濟學家想到了「最有效益的做法」,並預期「趨利避害」的人類當真會這樣做。用一個「佛洛依德式」的說法,就是經濟學家把人想像成「知行合一」、「自我」與「超我」完全重疊的「道德完人」。

在計算直角三角形三邊長度時,「畢氏定理」是一個(唯一正確的)「規範性理論」。問題是,正常人類真會有「Pythagorean Sense」嗎?

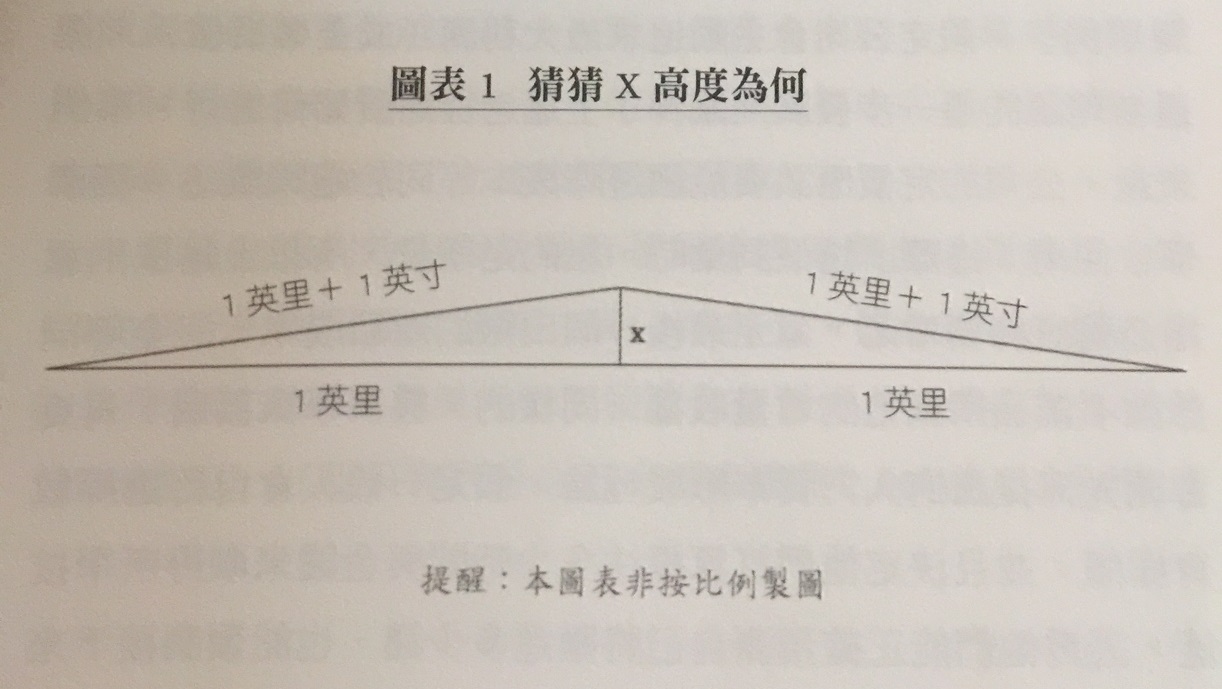

情境4a:有兩條末端相接,各長一英里的鐵軌,其各自的首端均被釘死在地上。在太陽的曝曬下,兩條鐵軌各自膨脹了一英寸,以致其相接點向上拱起。不過由於鐵軌很硬,所以仍然保持著筆直,現在問中間的拱起點(x)離地大概有多高。

一英里有5,280英尺,一英尺是12寸,還有(大家應該都知道的)「畢氏定理」。不過,這裏請你先用直覺回答,也不用太精準,猜個近似值就可以了,大約會是多少?正常人大概會想,這約莫就是幾英寸吧?猜「一英尺以上」的人應該也不多了吧!

答案是29.7英尺!

你也許會爭辯說,“唓!你唔畀人計完先答啫!明陰人嘅!”。問題是,在我們日常生活中,你真的在作每一個決策時,都能選取最適當的思考工具(例如「畢氏定理」),然後細心計算,最後才作決定嗎?還是像情境2a一般,在超級市場「求其執齊」便算呢?更何況,很多時候,你即使費了一番心機,計算了「最正確」的結果,可能反而還會因為「違反直覺」而覺得猶疑。你知道答案是29.7英尺時,不是也覺得有點意外,甚至即時動手計算一(二三)次嗎?

如果我們要建立理論去回答這條數學題,「畢氏定理」當然同時具備了「規範性」和「描述性」。不過,我們現在要做的,卻是要建立一套理論,去說明(或預測)「人類如何回答情境4a這條問題」。對於這個問題,信奉「理性選擇」的人,必然也會把「畢氏理論」同時視為「規範性理論」和「描述性理論」,並會預期所有人都會具備「畢氏直覺」,從而知道答案大約是30英尺。

自從1776年(這年除了美國獨立外,還是《國富論》的首刊)以來,經過多年實踐的「教訓」,經濟學家或多或少知道人類是如何地「不理性」。只不過,在建立模型以對「人類經濟行為」(或任何行為)作出描述,以至預測時,他們卻仍然把建立於「理性預期假說」之上的「規範性理論」,並且當作「描述性理論」來使用—面對這種這種情況,人類這樣這樣做就能獲得最大利益,所以他們就會這樣這樣選擇,從而有這樣這樣的行為,而導致這樣這樣的結果,於是就會……

可惜,正如《聖經》的核心主題,人類總是不斷地犯錯,而且還要像「阿寶」所說的一樣:

不過,正因為「人類總要重複同樣的錯誤」,這就令他們的「錯誤」變得有規律可尋了。正如我們雖然不能用「畢氏定理」作為「描述性理論」,去預測「人類如何回答情境4a這條問題」,但卻可以用其他(例如「心理學」)的理論,相當精準地預測人類的回答,大概會落在「三英寸」左右。

有規律可尋的東西,就可以建立相應的研究理論。對於其他的經濟決策中的「不當行為」,亦可作如是觀。只要我們知道他們「什麼人會錯」、「在什麼情況下會錯」、「怎樣錯」、「錯得會有多離譜」,不就能在「規範性理論」以外,建構出一套針對人類經濟行為的「描述性理論」嗎?— 面對這種這種情況,人類這樣這樣做就能獲得最大利益,但他們多數會有這樣這樣的「認知偏差」,並會有這樣這樣的惰性和放縱,以及這樣這樣的過度自信,所以他們就會這樣這樣(錯誤)選擇,從而有這樣這樣的(不當)行為,而導致這樣這樣的結果,於是就會……

請註意,我們建立這套「錯的理論」時,甚至還不必知道人類「為什麼」錯!

大約在上世紀七八十年代左右,兩位以色列裔的心理學家 康納曼Daniel Kahneman和 特維斯基Amos Nathan Tversky,與本書作者Thaler在史丹福大學相遇,相互啟發,把其心理學研究放入經濟學領域,後來提出了「展望理論Prospect Theory」。 康納曼憑此研究獲得2002年諾貝爾經濟學獎,其後還將部分研究成果寫成《快思慢想Thinking, Fast and Slow》一書。 (特維斯基於1996年逝世,未及共享獎項。)

出身於心理學門的兩位,從根本上否認一套「人類行為理論」,可以同時兼具「規範性」和「描述性」。「展望理論」開宗明義,就是一個「描述性理論」。這個理論並不嘗試告訴「人」怎樣做才對— 甚至根本沒有包含「對」和「錯」的概念—而是希望正確地描述,甚至預測「人」會怎樣做—尤其是在面對「不確定性」的時候。

下一回,朝日會為大家以最簡單,最少算式的方式,介紹一下這個「諾貝爾級」的「展望理論」。

04集關鍵字:

理性預期假說Rational Expectation Hypothesis

規範性理論Normative Theory

描述性理論Descriptive Theory

可預期的錯誤模式

展望理論Prospect Theory

《不當行為》Richard Thaler著/劉怡女 譯

You're damn/damned right

這學生好明顯有心理問題, 他需要治療, 很多時我也覺得你也需要治療, 講真, 我不是黑心, 你的表現真教人擔心, 我怕你終有一天在法庭上出事。在你眼中, 周圍的都是豬和狗, 你這樣做人也好辛苦。遠離顛倒夢想喇!

馬鹿

殺戮職場:向right person效忠

1 : GS(14)@2012-03-26 22:43:12http://www.sharpdaily.hk/article/index/38065/20120326/71306

之前已提過,老闆或上司提拔升級的人選時,首先取決的並不是工作能力,而是「聽話」,換在老闆的位置來看,叫做忠心!特別是一些重要的崗位,即是隨時可以起老闆「飛腳」的位置,沒有聽話、忠心做支持,老闆會放心交下權柄給你嗎?

這個道理不僅是年輕人初出茅廬時不明白,現在看來,原來很多社會上地位高的領導級人物也不太懂得。試想,你會信任亂爆公司秘密的下屬嗎?你會放心將公司交給為求向上爬不擇手段的下屬嗎?

當然,即使你想不擇手段,也總不成讓人家知道,也要在老闆或上司面前裝作「忠心」才可以了。

可是,每個人說的話都聽着去幹,那只是「應聲蟲」,如何顯示自己的能力?所以「聽話」也得選擇正確對象,即是要找right person。

這個道理,是從前一位上司Y教我的,他說:「人的工作能力,其實相差不會太多,雖然總會有高低分,但是,為甚麼有些能力一般的會順利些,有些自以為有才能的人卻較波折呢?重點就是能遇到一位有份量的人給予機會。」

Y提醒,這種「有份量的人」會隨着時間地點而改變,當然也隨着你自己的身份改變而轉變,Y說:「可能有一天,你在別人心目中也會是有份量的人!可以給予別人機會。」

電郵:[email protected]

作者:CK Leung

毅行出哲學: Peak at the right time

1 : GS(14)@2012-08-17 11:59:33http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120817/16612000

我很喜歡用這詞語── Rise to the occasion,對自己和同事都有這期望,不但要做得好,還要在最應該做好的時候做得好。這詞語的重點是 Rise,意味著要比現在做得更好,甚至是創造自己最好成績。在運動,甚麼時候到達高峰,決定運動員成敗。高峰是 Peak,運動界 Peak可作動詞用,最理想情況是 Peak at the right time,在最重要賽事到達高峰。

我喜歡睇奧運,因為是四年一次,四年一次令奧運變成獨一無二競技比賽,性質變得矜貴,每一個參賽者都帶著一個引人入勝的故事,比賽過程製造出澎湃感情。運動員日練夜練,為了四年一度的一場大賽,稍有差池,四年後見,運動員承受外人沒法理解的壓力。奧運選手要準確計算自己的表現,希望自己在奧運期間 Peak,創出自己最佳成績。

奧運百米決賽 五人創佳績

以最多人關心的男子100米短跑為例,看運動員在奧運期間 Peak能力。所有人的注意力集中在牙買加飛人保特身上,保特在牙買加遴選賽輸給師弟比歷克,賽前不少人質疑保特能否衞冕。結果保特以9秒63奪金,刷新奧運成績,時間比四年前京奧奪金更快,是他三年來最佳成績。保特不愧為地上最強, Peak at the right time,衞冕成功,可牙擦多四年。

能夠出席奧運男子100米短跑,在分組賽出線,晉身決賽,最後八強肯定可稱之為世界飛人。所有人注意力集中在保特身上,我細看其他選手成績,看其他選手有否 Peak at the right time的本領。

決賽八位選手,其中牙買加鮑維爾比賽中受傷。第二名比歷克9秒75,平個人最佳成績;第三名美國基寧9秒79,刷新個人最佳成績;第四名美國基爾9秒80,刷新個人次佳成績;第五名美國賴恩庇利9秒88,平個人最佳成績;第六名荷蘭馬天拿9秒94;第七名千里達李察湯臣9秒98。八人之中,五人以自己最佳或平自己最佳成績完成比賽,這就是 Peak at the right time。其他人做出最好成績,也敵不過保特,賽後大家笑著識英雄重英雄。

不能早不能遲 講容易過做

另外,男子800米賽金牌得主肯雅魯迪沙創出世界紀錄,決賽八位選手中,七人刷新個人最佳成績,另外一位創個人本季最佳成績,這些表現都不是巧合。

Peak at the right time講容易過做,特別是奧運運動員,需要在不同時間 Peak多次,例如奧運選手大都要參加遴選賽, Peak一次不夠,最少要兩次。不少奧運運動員犯的大錯,是早了 Peak,到了奧運,做不出最佳成績。

我好清楚甚麼是 Peak at the right time,因為我接受自己的 Peak已過。我要挑戰自己的 Peak,需要的投入,今日我可能不能付出,或者身體根本負荷不了。今日我仍在跑,其中最大驕傲,是我可能永不能再闖高峰,但我仍認真、開開心心地在跑。

蔡東豪

http://trailwalkerasphilosophy.blogspot.com

請恢復right click 功能

1 : GS(14)@2012-08-30 12:34:39有時highlight 左d 字直接search ,你lock左浪費我d時間

我用緊FF15

2 : abbychau(1)@2012-08-30 12:43:20

你睇下係咪你d 插件有事? rf 不嬲都無lock 右鍵

3 : GS(14)@2012-08-30 12:45:32

因為我按right click 無彈到窗,但zkiz.com 又可以有窗..

4 : abbychau(1)@2012-08-30 12:51:39

無法重現問題

5 : GS(14)@2012-08-30 12:55:04

即是唔可以咁

6 : abbychau(1)@2012-08-30 12:57:07

無法重現問題, 關貼

7 : GS(14)@2012-08-30 12:58:21

重現你睇

Next Page

馬鹿