- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

保監會新版“股權管理辦法”征求意見 險企“一股獨大”走入窮途

針對當前部分險企存在的“一股獨大”、“家族控制”,缺少有效制衡,大股東完全掌控公司運作的現象,保監會將通過監管政策加以遏制。

12月29日,保監會就《保險公司股權管理辦法(征求意見稿)》(下稱《征求意見稿》)公開征求意見,這意味著監管層醞釀已久的新版“保險公司股權管理辦法”步入尾聲。

第一財經記者對比新舊版本發現,圍繞當前險企股東結構存在的問題,新版呈現多處修訂。尤其是《征求意見稿》將單一股東持股比例上限由51%降低至1/3,以有效發揮制衡作用,防範不正當利益輸送風險。

業內人士認為,本次辦法修訂蘊含了從嚴監管的思路,具體舉措符合“保險姓保”的核心理念,股東分類監管有利於投資保險公司明確投資目標,防止民營資本和中小公司控股險企造成的股權過度集中,回歸保險保障職能。

單一股東持股比例降至1/3 防止“一股獨大”

2016年以來,保監會對現有股權監管制度進行了系統梳理,深入研究股權結構、資金來源、穿透式監管等重點問題,對原有《保險公司股權管理辦法》進行了較大幅度的修訂,最終形成《征求意見稿》。

事實上,業內對這一修訂並不意外,監管層此前已經釋放了信號。在12月13日的專項會議上,保監會主席項俊波明確表示,要嚴格股東準入標準,進一步修訂完善《保險公司股權管理辦法》,嚴格防止“動機目的不純”的投資者投資保險業,並將進一步降低保險公司單一股東持股比例上限。

保監會副主席陳文輝12月15日在接受新華社專訪時也表示,為了防範“一股獨大”,保監會將審慎研究保險公司單一股東持股比例上限,如考慮從51%進一步降低至1/3以下。

2014年6月1日起施行的《保險公司股權管理辦法》規定,保險公司單個股東(包括關聯方)出資或者持股比例不得超過保險公司註冊資本的20%。按照《中國保監會關於<保險公司股權管理辦法>第四條有關問題的通知》,對符合一定條件的保險公司單個股東(包括關聯方),出資或者持股比例可以超過20%,但不得超過51%。

此次辦法修訂強化股權結構監管,《征求意見稿》將單一股東持股比例上限由51%降低至1/3。

“公司治理缺陷是個別保險機構激進經營行為的‘基因’。”陳文輝在12月15日的采訪中說,個別公司通過交叉持股、層層嵌套,掩蓋真實股權結構,形成“一股獨大”“家族控制”,缺少有效制衡,大股東完全掌控公司運作,公司治理機制明顯弱化,滋生內部人控制和大量關聯交易。

縱觀目前保險公司股東結構,不少公司單一股東持股比例符合原標準,但持股比例明顯高於本次修訂後的三分之一,如果執行修訂後的股權管理辦法,將對既有險企股權格局帶來多大影響,牽動著每家保險公司的神經。

對此,南開大學保險系教授朱銘來對第一財經表示,監管目的是為了防止民營資本和中小公司控股險企造成的股權過度集中,而現有國有企業控股或銀行系的保險公司股權問題將如何界定,文件尚未明確。目前已經成立保險公司的股東結構如何界定也尚不明朗,但可以確定的是,今後成立的保險公司將按照新辦法執行。

一位中小險企副總經理對第一財經表示,如果按照要求將單一股東持股比例上限由51%降低至1/3,老保險公司不可能一步到位,可能在其增資擴股時加以引導,銀行系險企有望放寬單一股東持股要求,而業內備受關註的地產公司控股險企單一股東持股比例有望調整,但短時間內下調可能性不大,預計監管層對保險公司單一股東持股比例將施行差別對待。

值得關註的是,《征求意見稿》新增“外資保險公司境內股東的資質條件,參照適用本辦法有關規定”條款。對此,業內人士分析,“這意味著恒大人壽這種一下子獲得外資股東50%的持股也不行了。”

股東分類監管 從源頭抓起

《征求意見稿》進一步嚴格股東準入標準,針對財務類、戰略類、控制類股東,分別設立嚴格的約束標準,設定市場準入負面清單,進一步提高準入門檻,規範投資入股行為。

這意味著不同類型的股東將按照保險公司持股比例分類。按照《征求意見稿》劃定,財務類股東是指持有保險公司股權不足百分之十,對保險公司經營管理無重大影響的股東。戰略類股東是指持有保險公司股權百分之十以上但不足百分之二十的股東;或者持有的股權雖不足百分之十,但足以對保險公司經營管理產生重大影響的股東。控制類股東指持有保險公司股權百分之二十以上,對保險公司經營管理有控制性影響的股東;或者持有的股權雖不足百分之二十,但足以對保險公司經營管理產生控制性影響的股東。

對此,朱銘來表示,從部分險企的市場行為來看,當初部分保險公司成立時,投資保險公司的股東想法並非是“保險姓保”理念,而是以壽險作為工具,利用發行壽險產品募集資金進行高息攬儲性投資,不是真正意義上從發揮保險保障功能出發進行保險產品設計,此次辦法修訂旨在從源頭抓起,在股東投資保險公司之初明確投資目標。

上述中小險企副總經理也表示,監管旨在真實了解股東的真實出資意圖,分清股東究竟是真實投資保險業還是通過資本合作達到“圈錢”目的,嚴格市場準入後,有利於監管進一步核查資金運用情況。

值得一提的是,陳文輝此前在公開場合提及的險企“虛假出資、虛假增資”問題,此次監管已經有所舉措。本次辦法修訂還將“加強資本真實性核查”納入新的監管高度。為規範股東出資行為,防範用保險資金通過理財方式自我註資、自我投資、循環使用,《征求意見稿》以負面清單的方式,明確了不得入股的資金類型,同時進一步明確審查標準。

朱銘來表示,保險公司通過金融產品運作將原先股東資產通過杠桿效應做大規模,短期內追加資金進入賬戶膨脹股東資產規模,此次監管修訂將嚴格區分股東的註冊資金具體來源,追查註冊資金來源。

朱銘來還強調,從嚴監管是本次辦法修訂整套體系設計的背後監管思路。涉及到險資資金運用,需要證監會、銀監會密切合作配合,“三會”要建立信息溝通機制,促進平臺交流,通過跨部門協同監管核查險企註冊資金和資金運用情況。

此外,強化股東監管也是《征求意見稿》一個新增維度。加強對保險公司股權結構和真實股東的穿透式監管,在註重股東資本實力、持續出資能力的前提下,更加註重對行業背景、個人素質、管理團隊、既往投資情況等方面的考察評估,以確保其具備符合保險行業特點的理性投資心態和穩健經營理念。

在朱銘來看來,強化股東監管背後的核心理念還是“保險姓保”,如果團隊資歷多來自基金、證券公司,其專長可能是投資,缺乏保險專業能力,保險經營管理者能力較弱,而強調人員具有保險經驗和專業能力,有助於防止出現保險公司淪為準投資公司的情況。

(本報記者楊倩雯對本文亦有貢獻)

【財技】拴住兇猛險資:整頓“一股獨大”還是治理“影子持股”?

來源: http://www.ikuyu.cn/indexinfo?type=1&id=11457&summary=

2016年,保險資金在A股市場攻城掠地。在這股浪潮中,一批壽險公司或強勢入局,奪取上市公司大股東地位;或快進快出,短炒二級市場;或“清洗”上市公司管理層、爭奪企業控制權,為資本市場蒙上了一層陰影。

這波洶湧的“險資持股潮”一浪高過一浪,最終觸怒了“兩會”監管層。繼證監會主席劉士余拋出“妖精論”、保監會緊急召開會議並出手在萬能險業務和互聯網渠道保險業務層面整頓之後,保監會再次在公司治理層面祭出大招。

2016年12月29日,保監會就修訂後的《保險公司股權管理辦法》(下稱《股權管理辦法》)向全社會公開征求意見,擬進一步嚴格股東準入標準、強化股權結構監管、強化股東監管、加強資本真實性核查,及實施強化審查措施和問責力度等舉措。

這其中,“單一股東持股比例上限由51%降至1/3”的調整最為引人註目。據稱,該舉措旨在對保險公司股東形成有效制衡,防止股東一股獨大、為所欲為,防止大股東將保險公司變成“融資平臺”,確保保險公司姓“保”。

倘若上述《股權管理辦法》最終得以實施,會有什麽影響?對於保險行業又意味著什麽呢?

險資江湖,誰最兇猛?

從保險行業本質來說,財產險公司是風險管理,而壽險公司因為積累大量人身風險保障的長期資金,呈現顯著的“吸儲效應”。在被稱為“險資舉牌年”的2016年,具有“吸儲功能”的壽險公司成為這股“持股潮”的主導者。被外界稱作最兇猛“七大保險系”的成員——恒大人壽、前海人壽、安邦保險、富德生命、陽光保險、國華人壽及華夏人壽,幾乎全數是壽險公司。

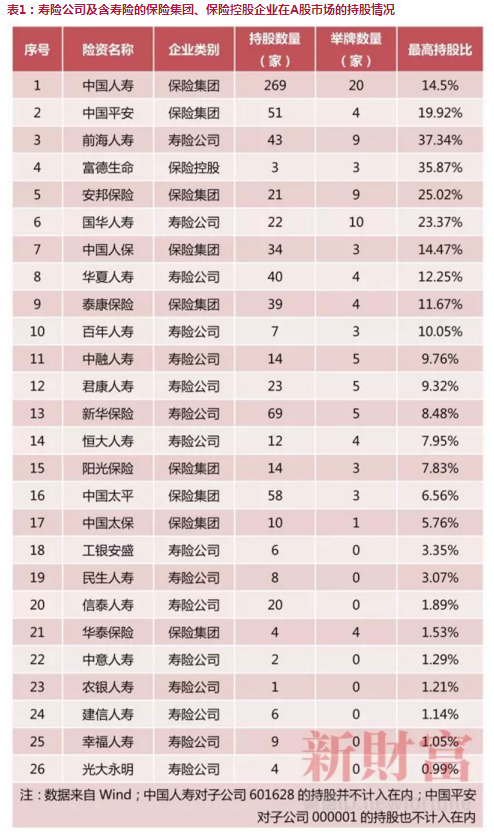

那麽,2016年的險資“持股潮”中,最兇猛的壽險公司果真是“七大保險系”嗎?新財富對中國保監會公布名單的66家壽險公司以及旗下有壽險公司的9家保險集團、2家保險控股企業在A股的持股數據(以下簡稱“險資持股”)梳理顯示,真相並不盡然(表1)。

2016年12月3日,劉士余公開“喊話”之後,險資在A股略有減持,但總體保持穩定。表1數據顯示,截至2016年12月20日,共有26家險資在A股市場持有上市公司股份,也就是說,66家險資企業,僅有39.39%持有滬深上市公司股份。

數據顯示,中國人壽持有A股公司最多,多達269家,新華保險、中國太平分別以69家、58家位居第2、3位。被稱為“七大保險系”之一的前海人壽持股公司雖多達43家,卻未能進入前三甲,甚至不及中國人壽的零頭。在持股公司數量前10位的險資中,“七大保險系”僅有前海人壽、華夏人壽2家進入,而富德生命僅持有3家上市公司股份,倒數第3位。若以持有公司數量計量,“七大保險系”的持股表現難與中國人壽、新華人壽、中國太平等老牌保險公司匹敵。

進一步對險資舉牌(持股達到5%以上)的數量進行統計發現,中國人壽舉牌20家居首,國華人壽則以10家位居第2,前海人壽及安邦保險均為9家,並列第3位。號稱“七大保險系”中的3家在該項指標上排名靠前,但與中國人壽比較,也不超過其1/2。並且,在前10位中,“七大保險系”僅有4家入圍,恒大人壽和富德生命均在前10位之外。

從單只股票的最高持股比看,前海人壽以37.34%奪冠,富德生命人壽達到35.87%,安邦保險以25.2%位居第三。該項指標前10位中,中國平安、中國人壽分別位居第6、7位,“七大保險系”剛好占據半壁江山。

上述數據至少說明以下幾點。

一是,因在資本市場的高歌猛進,加之轟動一時的社會效應,前海人壽、安邦保險、國華人壽、華夏人壽、恒大人壽、富德生命等被冠於險資江湖兇猛者,稱得上實至名歸。

二是,在險資江湖上,中國人壽、中國平安、中國人保、泰康保險等老牌險資,其持股規模並不亞於“七大保險系”。無論從持股公司數量、舉牌數量,還是單只股票最高持股比例評估,這4家都堪稱隱形的“舉牌大鱷”。

三是,君康人壽、中融人壽均舉牌5家上市公司,最高持股比例分別為9.76%、9.32%,兩項指標均高於恒大人壽、陽光人壽。雖說百年人壽僅持股7家上市公司,但舉牌數與中國人保、陽光保險、中國太平相同,單只持股比例與泰康保險相近,達到10.05%。

綜合評估,這3家壽險公司在A股市場持股頗為兇猛,但其持股行動卻平靜又低調,鮮見諸媒體。

也就是說,在外界所稱的“七大保險系”之外,還有一批老牌保險公司及民營壽險公司低調潛伏於A股市場。綜合幾項指標評估,兇猛險資至少包括前海人壽、富德生命、安邦保險、國華人壽、華夏人壽、百年人壽、中融人壽、君康人壽、恒大人壽、中國平安、中國人壽、中國人保、中國太平、泰康保險、新華人壽、陽光保險16家壽險公司。這其中,民資控股的險企占比高達81.25%,國資控股的險企僅有3家。這也表明,民營性質險企,在A股市場持股比國資保險公司更為兇猛。

險資兇猛與“一股獨大”有關嗎?

2013年12月,安邦保險高調舉牌招商銀行(600036),並在後續增持至10.72%,險資舉牌上市公司開始進入公眾視野。此後,保險資金在中國資本市場掀起的波瀾一浪高過一浪。2014年,安邦保險強勢買入民生銀行(600016),晉身成其第一大股東。同年,富德生命人壽大舉增持金地集團(600383)至29.94%,坐穩第一大股東位置。此後由於安邦保險加入舉牌序列,四次舉牌增持金地至20.49%,金地集團一度爆發控制權爭奪戰。

2015年以來,前海人壽參與的“寶萬大戰”鬧得滿城風雨,持續至今而不得平息,險資兇猛持股,成為資本市場敏感話題。2016年第二季度以來,恒大人壽在二級市場“快進快出”爆炒梅雁吉祥(600868)、棟梁新材(002082)、國民技術(300077)、中元股份(300018)、積成電子(002339)和金洲管道(002443)等上市公司股份。2016年下半年,前海人壽及一致行動人又五度舉牌南坡A(000012),並迅速卷入“血洗”該公司管理層的傳言中。這一系列事件,令外界對壽險公司持股心有余悸。以至於,陽光保險增持伊利股份達到舉牌線之時,雖然險資方面作出“雙重承諾”,但其來意一再被各界所質疑。

公司治理理論認為,公司治理表現與股權結構密切相關。當公司一股獨大之時,大股東與中小股東利益可能不一致,二者之間甚至存在嚴重的沖突。在缺乏外部制衡的情況下,大股東可能犧牲其他股東的利益追求自身利益,出現所謂的“侵占效應”。長期以來,“一股獨大”為外界所詬病,擺脫大股東對企業操縱,實現公司股權結構分散化,向來是眾人主推的方向。

險資在A股市場攻城略地,不僅引發上市公司股價大幅波動,其兇悍的持股手法更使市場人心惶惶,乃至於顛覆人們對險資穩健的認知。這使外界將關註目光轉至主導兇猛險資背後的股東力量,同時監管部門也將治理措施從業務層面逐步上升至法律規章及頂層設計。上述16家險資在A股市場表現兇猛,是否與其“一股獨大”的股權結構有關呢?

新財富對上述16家險資股權狀況的梳理數據顯示,其中單一股東持股高達50%的保險公司有8家,剛好占據半數(表2)。也就是說,在A股市場兇猛持股的險資,“一股獨大”者與非“一股獨大”者平分秋色。

新財富對10家持有A股股份但表現並不兇猛的險資股權結構進行考察發現,第一大股東持股超過50%的公司4家,光大永明和中意人壽2家公司第一大股東持股均為50%,另外4家險資第一大股東持股均低於50%(表3)。這意味著,持股並不兇猛的保險公司也存在“一股獨大”現象,而“一股獨大”保險公司並不必然在A股市場兇猛持股。

實際上,新財富統計發現,未進入A股市場的39家(含友邦保險)險資,其中有25家單一股東持股在50%(含50%)以上。也就是說,未進入股票市場的險資,其中的64.1%也具有“一股獨大”特征。

2004年,保險監管部門實施《保險公司管理規定》對“中資保險公司”單一股東設置了20%持股限制。到2013年4月,中國保監會放寬了保險公司單個股東持股比例,將“中資保險公司單一股東”持股比例提升至51%。監管層政策松綁,使得眾多保險公司如前海人壽、國華人壽、中融人壽和君康人壽等,其大股東將持股比例從低於20%提升至51%上限。

由於諸多中外合資設立的保險公司,被納入“外資壽險公司”範疇,並不受中資保險公司51%持股紅線限制,尤其是早在1990年度成立的兩家被列為外資的壽險公司交銀康聯、工銀安盛,二者大股東持股分別高達62.5%、60%(中資壽險公司僅農銀人壽,其大股東持股高達60%,超過51%,顯得例外)。

總結而言,自監管層允許“51%持股上限”之後,“一股獨大”現象廣泛存在於中國保險行業。明面的險資股權數據,尚難判斷險資兇猛與“一股獨大”存在多大程度的關聯。

險資江湖的“影子持股”迷霧

放眼整個壽險行業,自1980年國內保險業複業以來,保險公司一直處在國有資本的壟斷之下。隨著中國保險市場的對外開放,外國資本陸續進入保險業。1990年代中期開始,一批外資保險資本與中國央企合資在華成立保險公司,誕生了如中宏人壽、中德安聯、工銀安盛等壽險公司。這類保險公司通常采取一方以“51%控股”的股權結構,最高者如交銀康聯,大股東持股達到62.5%。

加入WTO以後,中國保險市場開放進一步深化,外資與國資合資成立的壽險公司,如匯豐人壽、中法人壽、中意人壽、中英人壽等,普遍采用中外各半的股權結構。此後,外資又與中國民企資本合作成立壽險公司,如複星保德信、新光海航等公司,股權結構同樣中外各半。

根據中國保監會的統計口徑,中外合資的壽險公司合計27家,占目前經營正常的65家壽險公司(東方人壽未查到公開資料,傳言其處在停業整頓中)的比例高達41.54%(值得註意的是,因“恒大人壽”的實際控制人是港股的恒大地產,因而也被列入合資壽險公司)。

國內保險業向外資開放的同時,國內民營資本也紛紛進入保險業。一些民營資本通過從國資手中受讓股份或者增資的形式,進入保險市場,典型者如安邦保險、華夏人壽。2002年上半年,內地第一家以民營資本為投資主體的保險公司民生人壽成立。在這家真正意義上的民營壽險公司的21家創始股東中,超過90%屬於民營企業。2006年,國務院發布《關於保險業改革發展的若幹意見》,保險市場對社會資本開放程度越來越高。尤其,近幾年中國保險業保持較高的增長率,社會資本紛紛湧入,不僅如君康人壽、前海人壽等一批典型的民營控股的壽險公司相繼誕生,並且在股份制的壽險公司中,民營資本的占比成分也越來越高。

38家中資壽險公司占據國內壽險企業的58.46%,根據大股東持股情況,大致可分為三類。第一類,第一大股東持股均高於51%。這5家險資均由早前起步較早的保險公司發展而來。如中國人壽、中國太平2家公司屬於國有獨資企業。另外3家,中國人保、農銀人壽、中華保險控股均為國有控股險資。

第二類,第一大股東持股間於50%-51%。這8家險資當中,既有國資壽險公司也有民營險資。國資性質企業包括建信人壽、幸福人壽、中郵人壽、光大永明4家公司;民營性質包括國華人壽、前海人壽、君康人壽、中融人壽4家。受到監管法規的限制,民企主導設立的險資,第一大股東持股在其設立初期均低於20%。2013年4月保監會允許單個股東持股上限可達51%之後,數家民營險資大股東才相繼將其持股增至51%。

第三類,如民生人壽、華夏人壽、天安人壽等25家險資,其第一大股東持股處在5.27%-47.12%區間。雖然政策允許“51%持股”,但其單一股東持股依然維持低於50%的股權結構。此類險資占中資公司65.79%,其中多為民營控股企業。

針對壽險業國資、外資及民營三種性質力量進行劃分,不難發現,占壽險公司數量近半壁江山的外資壽險公司,其主導者均為外資,而其合作股東幾乎也是中國央企或者地方性國有企業,僅新光海航、複星保德信、恒大人壽少數幾家例外。38家中資壽險公司,13家“一股獨大”的險資中僅有4家為民營企業,國資性質公司明顯多過民營資本。三種性質的險資匯總計算,“一股獨大”的40家險資當中,外資控股占67.5%;國資控股占22.5%;民營資本控股企業僅有10%。

簡單地理解,越是股權集中的險資,越多是國資和外資;越是股權分散的險資,越多是民營險資。也就是說,壽險行業的數據表明,國資與外資主導的險資,股權集中度明顯高於民營險資。換言之,民營險資的股權結構總體上比國資和外資險資更為分散。

結合前文所述,大致可以理解為,股權普遍分散的民營控股險資在A股市場持股兇猛;而“一股獨大”的國資及外資控股壽險公司在A股市場表現卻頗為平靜。這與傳統理論所理解的“一股獨大”導致險資兇猛的認知,背道而馳。為什麽會出現這一狀況呢?

上述悖論的出現,或與民營險資頗為普遍的“影子持股”有關。從顯性的持股數據看,民營險資第一大股東的持股比例普遍低於國資和外資控股的同行,但民營險資借助各種代持、交叉持股及多層嵌套等運作手法,使關聯持股非關聯化、規避金融監管,其險資幕後控制人實際控制的股份遠不止如此。

早在各家壽險公司設立之初,受制單一股東持股20%的紅線限制,民營壽險公司的股東顯性持股均未突破20%的持股界限,但不少民營公司已通過“影子代持”手法,建立“一股獨大”的局面。如,前海人壽2012年2月成立時,分別由6家公司持股,各家股東持股處於16.5%至20%之間,顯得互為獨立、頗為均衡。但事實上,各種跡象表明,其創始股東中深圳市鉅盛華實業發展有限公司、深圳市深粵控股有限公司、深圳粵商物流有限公司等多家股東均疑是“寶能系”幕後控制公司。

隨著險資股東持股政策放開至51%,民營險資的實際控制人逐步浮出水面。2016年2月,前海人壽完成股權變更。新財富調查顯示,該公司第一大股東深圳市鉅盛華實業發展有限公司明面持股增至51%,其余49%股權也疑似為相關代理人持股。這意味著,姚振華或100%控制前海人壽(見新財富2016年7月號《前海人壽——首家實際控制人100%控股的保險公司?》)。

富德生命的持股設計也有異曲同工之妙,其第一大股東深圳市富德金融投資控股有限公司持股20%,顯得頗為低調。明面上,多家股東公司並不存在關聯關系。但是根據新財富的調查,富德生命人壽實際上被張峻旗下的富德控股通過代理人代持等方式,持有的股權至少達到67.25%,甚至高達80%(見新財富2013年7月號《生命人壽股權迷局》)。

2015年11月20日,恒大地產以39.39億元的價格拍下中新大東方人壽保險50%股權,並將其更名為恒大人壽。許家印入主1年多來,恒大人壽股權結構未發生變更。雖說恒大系尚不足51%,但另外兩家分別持股25%的股東分別為新加坡大東方人壽保險有限公司(下稱“新加坡大東方”)、重慶財信企業集團有限公司。表面上看,2家小股東與大股東恒大地產雖無關聯,但隨著新加坡大東方股權出讓、甘願讓位給恒大地產,其在股東會的控制力名存實亡。

2014年6月,“杉杉系”奪得取得君康人壽實際控制權。彼時,君康人壽共有寧波市鄞州鴻發實業(下稱“鴻發實業”)、浙江波威控股、美好控股集團、福建偉傑投資、福州天策實業5家股東,各持股20%。不過,經過數輪增資之後,截至2016年第二季度,其控股股東鴻發實業持有君康人壽50.88%股權,另一新進“寧波系”企業股東“寧波福燁貿易”持有其12.16%。

表面上看,寧波福燁貿易與“杉杉系”的大股東鴻發實業不存在關聯,但寧波福燁貿易入主前的諸多細節,顯示二者存在某種程度的一致性。設立於2011年1月的寧波福燁貿易在接盤前的1年內,將其註冊資本從2000萬元驟增至39.3億元。並且,寧波福燁貿易與“杉杉系”的大股東鴻發實業增持君康人壽股份的同時,伴隨著原任3家股東的一致退出。也就是說,寧波福燁貿易與鴻發實業的進退軌跡及同步性頗為一致。君康人壽的股東運作,與上述多家民營壽險公司的手法頗為相似。倘若對寧波福燁貿易與鴻發實業的隱性關聯關系推斷屬實,君康人壽大股東實際控股股份至少高於63.04%。

與前述民營企業比較,“明天系”則顯得更為隱蔽(見新財富2013年4月號《明天帝國》)。華夏人壽被外界公認是“明天系”旗下的保險旗艦。即使2013年4月,險資股東持股政策放開至51%,但其股東持股卻始終保持不變,令外界難以察覺。華夏人壽第一大股東、第二大股東的持股均為20%,剩余5家股東甚至不高於20%。實際上,“明天系”旗下另一家壽險公司天安人壽的持股安排也頗為相似,分別由北京、陜西、杭州、大連等地的5家股東持股,但是各家股東的持股均為20%。

同樣,安邦保險、國華人壽、中融人壽也被卷入類似的質疑中,被外界認為是資本大系“影子持股”的保險平臺。

總結而言,雖說民營險資第一大股東顯性持股僅有51%,但事實上,不少民營險資通過“關聯持股非關聯化”的手法,隱性控制的股權遠超明面數據,持股高度集中,甚至100%控股。也就是說,除中國人壽、中國太平兩家為國有獨資企業,民營險資大股東的實際持股遠遠高於國資和外資控股險資(國資類最高持股為中國人保69%、外資類持股最高為交銀康聯62.5%)。並且,在A股市場兇猛持股的16家險資,有10家為單一股東持股超過51%,即“一股獨大”的比例高達62.5%。透過“影子持股”,撩開民營險資的面紗,不難發覺險資兇猛與“一股獨大”二者之間的確存在高度關聯。

從51%降至1/3,意味著什麽?

2016年12月13日召開的專題會議上,保監會主席項俊波表示,將進一步修訂完善《股權管理辦法》,降低保險公司單一股東持股比例上限。同月29日,保監會就修訂後的《股權管理辦法》正式向全社會公開征求意見,該辦法擬將“單一股東持股比例上限由51%降至1/3”,一時間引發各方關註。

中國保監會副主席陳文輝在接受媒體采訪之時,曾透露實施該項舉措的意圖:防止保險公司公司治理層面的“一股獨大”,避免保險公司被操縱成為控股股東的“融資平臺”。

倘若修訂後的《股權管理辦法》最終得以實施,此舉意味著什麽呢?

目前的65家險資當中,有48家公司單一股東持股超過33.33%,即使剔除中國人壽、中國太平2家國有獨資保險集團,也有7成的壽險公司面臨股權結構調整問題。這一政策舉措將波及中國壽險業半數以上企業,影響面不可謂不大。

若按上述持股上限要求,民營險資行列將有前海人壽、國華人壽、中融人壽、君康人壽、恒大人壽5家存在大股東股權退出問題。“肥水不流外人田”,在如今社會資本紛紛湧向保險業、保險牌照“一票難求”的形勢之下,民營險資大股東將其股權轉讓至表面非關聯的隱性代理人,以規避監管政策,應是大概率事件。如此一來,“51%降至1/3”的持股新政,是否會導致更為普遍的“影子持股”現象出現呢?

上述“不達標”險資多數是國有或者外資壽險公司。2004年實施的《保險公司管理規定》,“20%的持股比例限制”僅針對中資保險公司單一股東。但在2016年12月29日發布的《股權管理辦法》征求意見稿中,並未提及“中資”二字,這意味著“外資壽險公司”也在調整之列。如此一來,國資和外資大股東勢必也面臨降低股權比例問題。

如分析所稱,險資兇猛與資產荒、險資膨脹及低利率的市場環境有關系。從保險行業趨勢來看,中國保費收入快速增長、可運用保險資金規模相當可觀,是個不爭的事實。中國保監會數據顯示,2016年前1-11月份,中國保險行業共實現原保險保費收入2.89萬億元,同比增長28.88%;保險業資產總量14.96萬億元,較年初增長21.04%;保險公司資金運用余額13.12萬億元,較2016年年初增長17.35%。

作為高度負債經營的行業,保險公司資產配置的重要性不言而喻。通常地,保險資金主要配置於存款、債券、基金、股票四類投資。中國保險資產管理行業協會公布資料顯示,中國目前的保險資金,50%以上配置在存款、債券等債權類產品上。

宏觀經濟下行壓力的增大,無風險利率水平的持續下滑,致使具備“中高投資回報預期,且風險偏低”的優質資產的挖掘難度越來越大。對於動輒手握數千億保險新增保費及到期再投資資金的保險公司,頭上懸著“Damocles之劍”。因此,保險公司將資產配置更多投向於股票及證券基金類產品,也在情理之中。

2016年以來,保險資金運用的結構變化趨勢更為明顯。銀行存款和債券占比出現了下降,而保險資金在股票和證券投資基金以及其他投資上的占比呈現上升趨勢。中國保險資產管理行業協會統計數據顯示,2016年前三季度,保險公司資金運用余額,銀行存款、債券余額占資金運用余額的比例為51.76%,較2016年第二季度末下降了0.52%,較年初下降4.41%。股票、證券投資基金余額占資金運用余額的比例為14.25%,較2016年二季度末上升0.75個百分點。隨著時間推至2016年11月份,保險資金的配置進一步向權益類資產傾斜,股票和證券投資基金占比提高至14.37%。

險資規模越大、可配置的保險資金越多,保險公司資產配置的壓力越大。在資產荒、低利率的背景之下,保險資金投向於股票及證券類產品的規模必然也越大。伴隨金融市場環境的變化,對於中國人壽、中國平安、中國太保等保費收入規模長期位居行業前列的大型保險公司,其對A股優質資產表現出“饑渴”,也在情理之中(表4)。

2016年1-11月份,僅幾大保險集團旗下的壽險公司收入(因保監會未公布中國人壽、中國平安等整個保險集團營收數據,無法統計),中國人壽、平安人壽、新華人壽均位列“千億行列”,原保費收入分別高達4127.96億元、2542.44億元、1076.44億元。中國人壽、平安人壽、新華人壽等大型壽險公司旗下險資規模的膨脹,與之在A股市場的兇猛出手,顯得較為一致。相較之下,前海人壽、國華人壽、恒大人壽、君康人壽、中融人壽等民營險資在A股市場的出手動作頻繁,與之保費規模體量卻相去甚遠。

項莊舞劍,意在沛公,監管部門整頓“一股獨大”的對象已然明了。但若按單一股東持股的1/3標準執行,勢必導致政策效果的“逆向選擇”:即在A股市場並不兇猛的國資及外資壽險公司將面臨股權調整難題、被廣泛影響,而在資本市場勢頭兇猛的部分民營險資則有驚無險。追根溯源,這種政策傳導機制的“失靈”源於“影子持股”。從某種意義上說,整頓“影子持股”有必要優先於“一股獨大”的治理。

(完)

股市有風險,投資需謹慎。本文僅供受眾參考,不代表任何投資建議,任何參考本文所作的投資決策皆為受眾自行獨立作出,造成的經濟、財務或其他風險均由受眾自擔。

新財富酷魚正在積極建立和讀者、合作夥伴的聯系,你想獲取更多有價值資訊嗎?你想成為我們網站的作者嗎?你對我們的網站的更新有什麽建議?請掃描以下二維碼聯系我們的主編(本微信號不洽談廣告投放事宜,加的時候請註明“新財富+您所在公司”):

市場觀察 | 鋁業股獨撐“五碗大面”,藍籌成長後續誰領風騷?

伴隨著藍籌股群體的繼續走強,滬深兩市股指周四再度小幅回升,不過創業板指數卻在午後強勢股的集體炸板聲中出現快速回調,並以小幅下跌報收,兩市成交量則出現小幅減少,僅為4831億元,這也使得市場人士對於股指後續走勢出現分歧,股指是否已經探底成功還需等待市場驗證。

從市場全天的走勢來看,早盤滬深兩市股指尚能維持周三的強勢繼續震蕩上攻,家電、釀酒、煤炭、航空、有色等藍籌板塊集體上行成為股指上漲的主要動力來源,而周三爆出集體漲停潮的芯片概念股等則出現明顯的退潮,僅有少數強勢個股仍能封住漲停。

隨著股指的回升,市場的拋壓也開始出現。午後,近來的強勢股或龍頭股粵傳媒(002181.SZ)、德生科技(002908.SZ)、太極股份(002368.SZ)、萬興科技(300624.SZ)、明陽電路(300739.SZ)等股價先後炸板打開漲停,隨後出現大幅下跌,帶動創業板指數出現快速回調,這對於市場短線人氣傷害巨大,熱衷於打板的選手再次吃到超過十個點的“大面”,這不利於股指後續反彈的推進。

盡管如此,由於受到以藍籌股中國鋁業(601600.SH)午後封板的影響,鋁業個股整體走勢較強,這在一定程度上對沖了上述個股炸板的影響,使得滬深兩市主板指數仍能以紅盤報收。不過這也引發了新一輪的討論,後續究竟是藍籌股還是成長股能夠帶領股指繼續反彈呢?

其實筆者一直認為,討論類似的話題其實意義不大,因為不管是藍籌股還是成長股,真正能夠推動其上行的還是上市公司的基本面,就像周四鋁業板塊的異軍突起,不就是因為市場突然意識到近來鋁價的上漲對其業績的改善,這只是一種情緒的爆發,雖然和期貨市場的走勢有一定的相關性,但仍然可以通過持續關註提前發現。隨著時間臨近4月底,一季報和績差年報就將密集出爐,投資者可通過研究財報來決定下一步的投資方向。

港股挫255點 A股獨升

1 : GS(14)@2016-07-08 07:56:08【明報專訊】英鎊受挫,顯示避險情緒升溫,港股亦無可避免遭到拋售,恒指昨日早段最多挫446點,低見20,304點,沽空比率更持續上升,昨日已重返11%水平。有證券界人士認為,避險情緒尚未消散,港股自脫歐公投以來曾於19,000點水平反彈逾1500點,昨日已調整逾三成,料短期內20,000點至21,000點間上落。

沽空率逾11% 金礦股受追捧

市場恐慌再起,港股亦即時進一步受壓,繼周二急跌逾300點後,昨日收市再跌255點,收報20,495點,大市成交606億元。港股沽空率亦持續走高,由周二的10.31%升至11.09%。金礦股繼續受追捧,招金(1818)漲逾8%,紫金(2899)及靈寶(3330)分別升4%及5.5%。

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬表示,恒指近日已回調早前升勢的逾三成升幅,預計短期內不會跌穿19,000點,但強調後市仍以避險情緒主導,提醒要留意英鎊貶幅及日圓升幅,來衡量避險情緒強弱。

廖群:內地8月後或降準

惟內地股市續成「避風港」,上證綜合指數微升10點,收報3017點,連續4個交易日上揚,深證成分指數亦升39點,收報10,641點;滬深兩市交投暢旺,合共成交6635億元人民幣。鄺民彬稱,A股相對受外圍因素影響較小,但由於近期內地經濟數據疲弱,市場憧憬內地政府設法刺激經濟,故推高股市,但提醒外圍因素始終拖累內地經濟,加上A股估值不低,料升幅有限。信銀國際首席經濟師兼研究部總經理廖群亦表示,脫歐影響或於8月後浮現,料內地政府擴大寬鬆貨幣政策如降準等,並在第四季再降準一次。

來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 3772&issue=20160707

Next Page