传统媒体破茧

http://www.p5w.net/newfortune/cy/201008/t3146953.htm

品牌经营下产业链延伸

近年来,在新媒体强劲发展的带动下,中国传媒产业增长迅速,产值由2004年的2108.97亿元飞升至2009年的4907.96亿元,年复 合增长率18.4%,两倍于GDP增速。然而,光鲜背后,暗藏着传统媒体与新媒体强弱不一的格局:传统媒体年增幅仅约 10%,而新媒体增幅高达50%以 上。未来五年,传统媒体与新媒体产值对比将由目前的6:4逆转为3:7,传统媒体生存与发展空间由此受抑。

然而,传媒产业的繁荣绕不开传统媒体振兴。不仅产值上传统媒体仍是重要的贡献者,而且新媒体的发展也依赖传统媒体的内容支持。因此,传统媒体寻求商业模式创新,在空间受压背景下寻找新的业务方向,势在必然。本刊选取期刊这一有代表性的品种作为研究样本。

研究发现,传统媒体要重获新生,必须践行品牌经营下的产业链延伸之路。第一步,仍需以经营媒体为主,构建媒体产品群,打造强势媒体品牌;第二步,适应新媒体发展需要,充分利用内容优势,嫁接新媒介;第三步,发挥媒体品牌溢价,向相关产业链延伸,走多元化经营道路。

传统媒体市场份额将从6成降至3成

受惠经济强劲增 长,中国传媒产业近年来增长迅猛。据清华大学传媒经济与管理中心发布的《2010中国传媒产业发展报告》(《2010传媒蓝皮书》),2004-2009 年,中国传媒产业的规模由2108.97亿元跃升至4907.96亿元,预计2010年将达到5620亿元,升幅14.5%。

然而,光鲜背后暗潮涌动,中国传媒业正在酝酿着深刻的变革:传统的新闻宣传建制正不断遭受着来自新媒体技术的新的话语权挑战,呈现出高度复杂的博弈局面;传媒行业之间的界限正随着新技术的进步而被打破;新技术在旧有规制未及的新领域不断进行着突破性的尝试。

在这样一个大转型的时代中,传统媒体(主要为电视、报纸、图书、期刊等)的生存和发展空间日益受到挤压。据蓝皮书披露,传统媒体尽管仍保持一定比例的增 长,但其在总体产业格局中的比重却在不断下降。2009年,传统媒体与新媒体(主要为互联网、移动互联网等)的产业比值为6:4,其中移动媒体产值更是高 居各类媒体首位,达1544.2亿元或31.46%(表1)。更有业内人士认为,传统媒体与新媒体的产业比值将在未来五年内逆转为3:7。这一方面说明中 国的传媒结构正在发生积极的变化,但另一方面也给传统媒体行业提出了艰巨的挑战。如何从市场与体制双方面寻求突破,谋求发展的新思路、新模式,是迫切需要 解决的难题。

不过,传统媒体也是冷热不一。目前中国约有296家电视台、1943种报纸和9468种期 刊。据尼尔森媒介研究发布的报告显示,2007年,电视、报纸、杂志的广告投放总额达4415亿元,所占份额分别为82%、16%和2%。可见,竞争者最 多的期刊市场,广告份额却最低,竞争最为激烈。另外,相比电视台和报纸,期刊的市场化程度也是最高的。

同时,期刊的阅读率最低。第七次全国国民阅读调查结果显示,2009年,18-70周岁的国民中,图书阅读率为50.1%,报纸阅读率为58.3%,而期刊阅读率为45.6%。

广告收入下滑更是让期刊雪上加霜。据CTR媒介智讯统计显示,2009年前三季度中国传统媒体实现广告收入540亿美元,与上年同期相比增长12%,其中电视增长14%,报纸增长7%,户外媒体增长6%,广播微增长1%,杂志则边缘性下降。

海外期刊市场的遭遇或许更为直观。据美国信息局(Publishers Information Bureau,简称PIB)公布的统计数据,2009年,美国杂志行业广告收入总计为194.5亿美元,比前一年下降了18.1%;广告页面总数为 16.9万页,比2008年减少了25.6%。

AWL网站按照过去十年美国主要杂志的年收入额制作了一份图表。这份走势惊人的图表显示,2000年后,杂志广告收入出现短暂上升,其后温和下滑,而在过去两年中大幅缩水,出现了“坠崖”般的下滑(图1)。

因此,研究传统媒体如何创新商业模式,摆脱逆境、重获新生,以市场化程度最高、经营环境最恶劣的期刊作为研究样本,具有更强的代表性。我们选择了国内的《瑞丽》、《知音》,以及美国的《读者文摘》作为案例。

新生:品牌经营下产业链延伸

通过对《瑞丽》、《知音》和《读者文摘》的研究,我们发现,传统媒 体想要重获新生,第一步,仍需以经营媒体为主,应当构建媒体产品群,打造强势媒体品牌;第二步,适应新媒体发展需要,充分利用内容优势,嫁接新媒介;第三 步,发挥媒体品牌溢价,向相关产业链延伸,走多元化经营道路。

经营媒体:构建媒体产品群,打造媒体品牌

所谓媒体产品群,是指一个媒体集团拥有不同类型的多家媒体,并利用多家媒体构建的统一平台来进行各种经营活动。实行媒体产品群战略,可以有效突破单一媒体的盈利边界,并能减低成本,使媒体获得更强的盈利能力和更大的盈利空间。

事实上,媒体产品群是当前传统媒体突破固有盈利模下的必然选择。长期以来,中国传统媒体一般都固守于“二次售卖”的模式,即将媒介产品以低于成本的价格 卖给受众,再将受众卖给广告商,通过收取广告费来获得收益。在这一模式下,媒体靠“卖内容”盈利。目前,广告收入在传统媒体的总收入中所占的比例非常大。 据统计,约有一半的传统媒体广告收入占经营收入的90%以上。

这种盈利模式的关键点,是媒体要占有对目标受众具影响力的市场份额,才能依此获得可持续的广告收益。在广告时段(页数)相对有限的情况下,增加广告载体就显得至关重要。因此,构建媒体产品群,将是增加广告收入的重要途经。

另外,构建媒体产品群也是打造媒体品牌的有效途经。在相同定位、不同细分领域内构建产品群,将极大地丰富媒体的品牌内涵。案例研究显示,瑞丽以时尚为定 位,打造了《瑞丽服饰美容》等5本期刊,而知音以“人情美、人性美”为定位,打造了《知音》等9本期刊、2份报纸,这些产品群,不仅拓展了营收渠道,也丰 富了品牌内涵。

嫁接新媒体:加长盈利半径

在盈利模式上,传统媒体 需根据自身资源和优势加大资金投入,积极尝试包括电子商务、电子书、在线阅读、数据库在线出版、搜索、网络广告、手机出版等在内的数字出版商业模式。此 外,还可以考虑通过收购、兼并、整合等手段,以内容经营为核心,与其他网络媒体、数字媒体进行合作,打造新的盈利点。

嫁接新媒体将给传统媒体提供新的收入源。以互联网为例,艾瑞数据显示,2009年中国互联网网络广告相比2008年呈现21.2%增幅,市场规模达206.1亿元,预计未来3年复合增长率近50%,至2013年达到近千亿元(图2)。

面对新媒体迅猛发展的态势,许多传统媒体采取跨媒体的方式,通过与新媒体的嫁接,使自身发 展成一种数字化多媒体传播平台。案例研究显示,瑞丽不仅全面触网,打造了亚太地区最大的女性垂直类门户网站—瑞丽女性网,更是进入移动互联领域,而知音将 其网站打造成“中国情感第一网”。

经营品牌:延伸产业链,走多元化经营道路

打造媒体品牌后,传统媒体应当从经营媒体向经营品牌转型,充分发挥品牌溢价,延伸与媒体内容相关的产业链,实现多元化经营。

延伸产业链的多元化经营,有利于培育新的利润增长点。长期以来,广告是媒体经营的核心,但同时又是经济发展的“晴雨表”,因此,当整体或区域经济增长进 入低谷区时,首先受到冲击的是广告市场,而广告投放的减少必然挤压媒体的盈利。因此,调整媒体的盈利结构,首先就要从改变单一依托广告入手。在壮大主业的 同时,有选择地多元化经营,重视形式产品和延伸产品开发,通过价值链接使媒体增值,降低广告收入在全部收入中的比例。

另外,延伸产业链,是 传统媒体实现业态长青的基础。传统媒体可以根据某一时期创业热点,结合自身优势,向该热点领域渗透,从而不断保持企业的活力。案例研究显示,瑞丽将产业链 延伸至时尚领域,其“瑞丽封面女孩大赛”、模特经纪业务蓬勃发展,下一步,利用自身在时尚领域的品牌知名度,可能进入电子商务领域,销售服饰、护肤产品等 与时尚相关的产品;知音则将产业链延伸至教育培训产业、影视等领域。

瑞丽还能再次跨界突破吗?

通过打造媒体群,瑞丽的发行量和广告收入均位居时尚期刊乃至整个期刊 行业的前列。瑞丽的法宝,是在经营媒体过程中积累的品牌基础上,实施同心圆战略,发挥品牌影响力,不仅全面涉水新媒体,更是通过封面女孩大赛、美丽工作 室、模特经纪公司等,将业务延伸至时尚产业领域,突破了传统媒体的经营边界。然而,面对电子商务的新机遇,瑞丽如何跨出去,还有待观察。

成立于1995年9月的瑞丽,旗下拥有《瑞丽服饰美容》、《瑞丽可爱先锋》、《瑞丽伊人风尚》、《瑞丽家居设计》和《男人风尚》等5本杂志,与《ELLE世界时装之苑》、《时尚》形成时尚期刊的三足鼎立之势。

瑞丽的脚步并未局限于此。在纸质阅读让步网络阅读、传媒媒体日薄西山的大背景下,瑞丽适时引入新媒介,实现了由平面媒体向网络、无线移动增值领域渗透的跨媒体发展战略,同时,凭借长期积累的相关资源,开始涉水时尚产业。

打造媒体群:

突破单一媒体的天花板效应

从上世纪90年代中期创刊,瑞丽旗下的第一本杂志—《瑞丽服饰美容》以东方风格、女性视角、实用导向的办刊风格,迅速吸引了大批忠实读者,引领一大批年 轻女性迅速从外表上成为时代女性。引领读者的同时,《瑞丽服饰美容》得到极大发展。截至2002年,该刊发行量荣登十大畅销期刊榜首,超越《时尚》和 《ELLE世界时装之苑》。

纵观国内外成功的传媒集团,莫不以细分的市场需求为导向,进行核心资源重组,从经营单一产品到经营产品群,从而构筑多层次的媒体业务链。这种发展模式,不仅有助于对媒体资源的重组利用,而且有助于降低经营风险,同时也有助于媒体品牌的成长,已成为传媒业的共同选择。

随着《服饰美容》市场地位的巩固和强化,瑞丽将打造媒体群的计划付诸实施。基于“按年龄和生活状态细分目标读者”的原则,1999-2009年间,相继 出版发行了四本系列刊物:1999年3月,针对18-23岁城市女孩的《瑞丽可爱先锋》创刊(2005年1月更名为《瑞丽时尚先锋》);2000年3月, 面向25-35岁都市白领女性的《瑞丽伊人风尚》面世;2001年4月创办的《瑞丽家居设计》则将目标对准了25-45岁年龄段的城市家庭。2009年3 月,瑞丽旗下男性时尚杂志《男人风尚》创刊,这本杂志与日本主妇与生活社旗下最受欢迎的时尚男刊《LEON》合作,瞄准30-40岁的都市成熟商务男性, 致力于成为中国男性的形象顾问。至此,《瑞丽》期刊群初步形成,具备了媒体资源互动、整合的条件(表2)。

实际上,这些覆盖了不同年龄和不同职业状态群的期刊群,使得《瑞丽》抢占了细分读者市场,并在经营中整合旗下各刊资源,在内容、市场推广和发行渠道等方面形成互动效应,初步构筑起市场价值高、独特性强的媒体经营平台。

为了更精准地迎合目标客户群的需求,2004年《瑞丽》对旗下四本女性刊物的定位进行调整,将“生活状态”作为读者定位的第一要素,并以此对栏目重新定 位、设置。比如《瑞丽服饰美容》定位于城市年轻女性,宗旨是关注女性从头到脚的美,堪称“服饰美容百货大厦”;《瑞丽伊人风尚》定位于最具消费能力的“领 先”女性读者群,为都市白领女性衣着打扮提供美丽必读,帮助成熟女性提升气质修养;而《瑞丽可爱先锋》一改原来的校园风格,目标瞄准都会感更强、更引人注 目的女性;《瑞丽家居设计》则积极倡导优雅的生活品位,传播卓越的居家理念,为受过良好教育、生活富足的阶层提供全方位的家居实用提案。

而针 对如何资源整合、媒体互动,以形成“1+1>2”效应,《瑞丽》于1998年10月开始尝试推出瑞丽BOOK,依托主办单位中国轻工业出版社的优 势,根据市场反馈挑选杂志内容集结出书,在第一时间实现杂志内容的二次销售。迄今,瑞丽BOOK已出版10个系列、50余品种,累计印数达400多万册, 成为《瑞丽》系列杂志品牌的有效延伸。

与此同时,瑞丽根据自身特点,进行了发行渠道优化。2003年之前,瑞丽的发行依托轻工业出版社发行 部。其后,瑞丽将发行交给大华发行公司和轻工业社合资成立的大华弘景期刊发行公司(以下简称“大华弘景”)代理,并借助其覆盖中国地级以上市场和县级市场 的网络,形成垂直营销渠道网络联合体。另一方面,作为第三方发行代理商,大华弘景发行方式畅通、灵活,除了将瑞丽的销售网点覆盖传统的报刊亭、书店外,还 建立了机场、地铁、超市、便利店、校园等专门针对《瑞丽》目标读者的新的销售通路。目前,瑞丽已开始积极拓展海外市场,向美、加、英、德、日、韩等地进 军。

模式创新,由媒体经营向品牌经营转型

随着互联网的普及和移动互联时代的到来,大众阅读习惯正发 生转变,传统媒体无力阻挡阅读率不断下降的困境,伴随而来的广告收入增长放缓或下滑。据摩根士丹利发布的《中国传媒行业研究报告》,近年来,互联网等新媒 体的广告收入增长速度远远超过传统媒体,在过去数年里,中国互联网广告收入以平均每年60%的速度增长,而报纸、电视等传统媒体的广告收入增速只有百分之 十几。另据CTR媒介智讯统计显示,中国2009年前三季度传统媒体实现广告收入540亿美元,与去年同期相比增长12%,其中:电视以14%的增长、 78%的市场份额占领媒体类别第一;而报纸类的广告收入总额为69亿美元,增长7%;户外媒体广告支出以6%的增长达到24.9亿;广播广告收入达到 11.3亿美元,微增长1%;杂志广告收入则边缘性下降,仅达到13亿美元。

传统媒体如何面对经营环境的变化?瑞丽通过创新商业模式,给出了一条路径。

顺应阅读习惯变更,不断跟进新媒体的步伐

2001年3月,瑞丽网站正式开通。创建之初,网站基本上就是《瑞丽》的电子版,只是将杂志内容网络化,满足不同读者的阅读习惯。

随着计算机的普及和网络技术的发展,网络媒体逐渐表现出其相比传统媒体的优越性,比如互动性、即时性、海量信息等。于是,瑞丽杂志社调整网站定 位,2002年,瑞丽网站正式启用新名称“瑞丽女性网”,从企业网站正式转型为商业网站。欲将其打造成服务于中国大陆及全球华人社群的在线媒体和增值资讯 提供商。在此定位下,瑞丽女性网已不仅是杂志品牌的延伸,而且也是一个独立的媒体。

凭借瑞丽系列杂志的内容支持, 2003年以来,瑞丽女性网的广告额连年翻番增长,虽然总额还无法和平面杂志相比,但2004年,网站的毛利率是《瑞丽》杂志社各部门中最高的,成为一个 盈利点。该网目前日均页面浏览量超过800万,拥有150万注册用户,成为近年成长最迅速、最具专业实力的综合女性门户网站,也是亚太地区最大女性垂直类 门户网站。据瑞丽调查问卷结果显示,每次访问时间15分钟以上的用户占84%,用户黏度高(图3)。

不过,瑞丽女性网的收入主要依赖于广告,这使其作为单个媒体独立营运时抗风险能力不足。其 一,瑞丽女性网目前的主要业务还仅是内容服务,这与现代互联网经营模式多样化的趋势还是有一定距离的。其二,从盈利情况和收入来源看, 目前瑞丽女性网站似乎并没有找到稳定、长期可持续的盈利模式,广告收入依然是主要甚至唯一的来源。

同时,瑞丽顺应手机阅读需要,推出移动互联 服务。无线增值市场普遍存在产品同质化、侵犯版权、质量低劣等现象,相形之下,《瑞丽》拥有的庞大用户群、原创内容资源,成为其在市场上有力的竞争利器。 目前,手机成为《瑞丽》品牌延伸的另一种媒体形式,成为其媒体互动、品牌立体化传播平台的一环。

延伸产业链,突破传统媒体边界

相比进军新媒体,瑞丽更大的创新在于突破媒体经营范畴,向时尚产业渗透。

中国媒体市场“跑马圈地”的阶段已基本完成,时尚期刊业的市场进入和提升市场份额的规模化成本越来越大。基于这一认识,《瑞丽》杂志社从2002年以前 的追求子刊数量转而注重提升质量,并转向媒介相关产业的延伸经营。与其他刊社以产业细分市场的发展思路不同,《瑞丽》确立了以品牌为核心的“同心圆”扩张 模式。

所谓“同心圆”扩张模式,即在传统媒体支撑的“瑞丽”品牌基础上,将品牌的影响力带出印刷出版物领域,向时尚产业渗透,开拓多元的品牌 延伸经营。在此思路下,《瑞丽》勾画了一个以期刊群为主,以网站、图书以及时尚产业为辅的综合立体化新型传媒框架。而其向时尚产业渗透的媒介,是“封面女 孩大赛”、“美丽研究 室”和模特经纪业务。

“封面女孩大赛”是瑞丽进入时尚产业大门的敲门砖。自2001年开始,该大赛已连续举办了八届,凭借《瑞丽》的资源优势,目前已成为中国平面模特的大型专业评选,也是《瑞丽》的一个标志性品牌活动。

2004年2月创建的“美丽研究室”是《瑞丽》的又一时尚尝试。它是立体版《瑞丽伊人风尚》,将杂志与读者用互动的形式连接起来。目前,美丽研究室以 “为都市白领女性推介美丽秘笈、解读白领文化和心灵语言”为口号,定期在全国各大城市举办沙龙活动,《瑞丽伊人风尚》资深编辑、摄影师、专栏作家和权威的 服饰、美容、健康、职业设计专家出现在系列活动现场,让《瑞丽伊人风尚》出现过的动人故事和美丽画面真实地展现在来宾面前,从而将活动打造成瑞丽品牌的有 效延伸。

模特经纪是瑞丽进军时尚产业最成功的操作。2004年11月,瑞丽模特经纪公司成立,为那些由媒体平台挖掘出来的有潜质的模特制定发展计划,全程包装策划,形成“明星发掘+培训+经纪”的全方位运作模式,与湖南卫视的天娱传媒颇为神似。

此外,瑞丽依托高粘性读者的优势,2003年和光大银行联合推出“阳光瑞丽卡”,2008年3月联合招商银行推出瑞丽联名信用卡,丰富了自身品牌的内涵。

下一站,B2C电子商务?

目前,瑞丽在时尚产业的渗透,还主要局限在平面模特领域,还未涉猎与杂志内容更为相关的服饰、护肤产品领域。而瑞丽通过杂志内容的烘托,其在服饰、美容用品的资讯上具有得天独厚的优势。瑞丽女性网具备导入B2C电子商务领域的天然优势。

事实上,随着网络普及和诚信提升,中国电子商务面临巨大发展空间。近年来,不仅涌现了众多纯线上业务的B2C网站,而且各大传统企业也纷纷涉水B2C领域。B2C电子商务市场呈现逆势“井喷”,渐显替代C2C成为网购第一大主流的趋势。

而服饰又恰恰是电子商务领域的主流产品,中国服装业电子商务从2008年起已经进入主流阶段。因此,无论传统行业,还是互联网新经济产业,很多企业在原先垂直领域取得一定行业地位后,进入服装电子商务领域,如当当、卓越亚马逊、凡客诚 品、京东商城等。

那么,瑞丽进军B2C领域,采取什么模式为宜?中国B2C研究中心分析认为,目前中国服装电子商务B2C领域主要存在四类模式,分别是商城模式、贴牌模 式、厂商模式和B2B2C模式,这四类模式各有优劣,适合不同类型的企业(表3)。通过对当前B2C领域最热门的服装网购模式的分析,我们认 为,B2B2C模式可能是瑞丽最佳路径。瑞丽高层多次表示,拟进军电子商务,但雷声大雨点小,至今没有实质性的动作。瑞丽下一步如何,让我们拭目以待。

知音通吃传媒产业链

通过架构完整的传媒产业链,知音打造了一个高效运转的传媒集团,在传统媒体经营环境向坏背景下实现了营收和净利的持续向好。尽管突破媒体边界的多元化经营仍显稚嫩,但已经迈出了第一步。

起步于1985年的知音,如今是媒体领域的庞然大物,由3万元起家到2009年末总资产7.94亿 元、净资产6.32亿元。现有9种期刊、2份子报、7个子公司、1个网站、3所学院,其核心期刊《知音》杂志月发行量达到636万份,居世界综合性期刊最 新排名第五位。而且,近年来知音经营业绩持续攀升,2009年,经营收入突破4亿元,净利润达到1.1亿元(表4)。

在传统媒体挑战日隆时,知音如何实现业绩劲增?其成功与瑞丽有异曲同工之处—经营媒体成功之后的多元化。研究发现,知音在经营过程中,构建了从内容到发行、广告、印务的完整媒体产业链,打造了高效运作的媒体集团,并在此基础上,突破媒体边界,进军影视、教育等领域。

媒体经营,通吃产业链

在媒体产业链上的全面布局,不仅实现了规模优化,更形成了快速反应能力, 得以推陈出新,成为期刊界航母。知音的全产业链包括三个层次:第一个层次是核心层,即品牌产品《知音》;第二个层次是从第一个层次延伸出来的知音系列刊 报,即媒体产品群;第三个层次是与刊报出版密切相关的广告、发行、印刷等业务。

第一层:打造品牌产品《知音》

作为一本女性读者最多的杂志,在1985年创办之时,《知音》被 定位为一本突出“人情美、人性美”的杂志。其最大特色在于通过纪实手法,将一个个荡气回肠、消人魂魄的情感、励志故事展现在读者面前。25年来,《知音》 这一办刊风格,已成为业界瞩目的“知音体”,一种介于新闻报道和文学作品之间的文体。《知音》也由此被誉为“中国情感第一刊”。

真实的情感路线,也满足了读者对情感类文化的诉求,《知音》一炮走红。《知音》创刊号发行量达40万份,当年月均发行量突破100万份,第三年达到140万份,在全国期刊市场确立了自己的品牌地位。

但是,由于故事真实性存在瑕疵,知音一度遭遇了读者的信任危机。从1987年下半年到1990年,受诟故事虚构,《知音》发行量出现大幅下滑,期发行量 一度不到50万份。为重塑形象,知音设立法务部,负责对刊发稿件进行核实。一开始是让编辑提供电话,法务部的三个人按照电话找到作者和故事主人公查询。后 来,法务部人员绕过编辑,自己通过114查号直接联系。重塑故事真实性赢得了读者的认可,带动了《知音》发行量的回升,1994年《知音》月发行量重新突 破100万份大关,1998年达到320万份。

摸准了读者情感消费的内核后,《知音》在全国同类期刊中率先缩短出版周期,由月刊改为半月刊。改刊第一个月的发行量由320万份上升到400万份,年底达到了430多万份。

不断满足读者情感消费的需求,让《知音》发行量再上一个台阶。2000-2002年,《知音》的月发行量始终徘徊在400万份左右,杂志社调查分析的结 果显示,原因在于刊物质量的提高落后于读者审美标准的变化,不能满足读者新的阅读需求。于是,杂志社提出了“篇篇是美文、期期有精品”的要求。目前,《知 音》的每期稿件由执行主编从100多篇稿件中初步筛选60、70篇提供给副总编辑,副总编辑再从中筛选出50余篇,总编辑最终确定出版的20余篇稿件。 2003年,《知音》的月发行量开始恢复性增长,现在月发行量达600余万份,居世界综合性期刊排名第五位。

在知音的产业布局中,《知音》相当长时间内是所有产业的收入和利润中心,2006年实现的利润占其利润总额的七成以上。

第二层:打造产品群,不断丰富媒体内涵

有了拳头产品《知音》后,杂志社选择了打造媒体产品群为做大做强的策略。

1996年8月,知音推出了第一份子刊《知音·海外版》。《海外版》主要反映国外生活题材或国内涉外生活题材,但仍坚持满足读者的“情感消费”需求,是 《知音》的自然延伸。在几乎没有增加投入的情况下,《海外版》第一期就实现了盈利,年底以20多万份的有效发行量站稳了脚跟。目前其月发行量超过50万 份。

小试牛刀后,知音又接连创办了《知音·励志版》、《打工》、《好日子》、《知音女孩》、《知音文摘》、《知音漫客》、《小说绘》等7本子 刊,以及《新周报》、《第1生活》两份报纸。尽管这些期刊在图文编辑、装帧设计、制版印刷以及广告、发行等方面与《知音》存在较大差异,但《知音》凭借自 身的出版实力,为这些子刊的组稿、编辑、发行、广告和出版经营管理等提供全面的资源支持,使这些子刊较快地实现了出版经营目标,大大降低了投资成本。

不断推出子刊和报纸,成为知音应对外部冲击、不断衍生新增长点的利器。其中,2006年创办的《知音漫客》与2008年创办的《新周报》发展最为典型。短短三四年时间,这两份子刊子报发行量相继突破100万份,成为行业内的两匹黑马。

2006年1月面世的《知音漫客》,是中国第一本100%原创、100%全彩、100%长篇连载为定位的漫画刊物,主要面向10-18岁青少年读者。由 于内容健康、诙谐幽默,《知音漫客》深受青少年喜爱,创刊4年来,不断缩短出版周期,已从月刊变成周刊,而单期发行量不降反升,成为全国期刊发行量增长幅 度最快的杂志。2006年,《知音漫客》创刊首发10万册;2007年10月创办半月刊,旋即上升至月发50万册;2008年10月推出旬刊,月发行量过 200万册;2009年全新推出《漫客》周刊,现今月发行量超过250万册。

《新周报》创刊于2006年9月,是一份综合性文摘周报,以“与 智者对话”为宗旨,以“深度解读国内外热点新闻事件、解密鲜为人知的文史档案资料、关注风云激荡的前沿军事动态、讲述充满哲理温情的人生故事”为主打内 容。至2008年12月,月发行量突破160万份(单期发行量突破40万份)。

同时,知音积极走向海外办刊。从2008年年初开始,其加拿大出版公司与当地《环球华报》合作,出版发行《知音新女性》杂志。下一步还将以在加拿大温哥华的出版业务和模式为基础,逐步向整个加拿大以及北美地区乃至其他华人集中的国家和地区辐射。

目前,知音媒体产品群已显成效,下属《知音》、《知音·海外版》、《知音·励志版》、《打工》、《好日子》、《知音女孩》、《知音文摘》、《知音漫客》、《小说绘》等9种期刊和《新周报》、《第1生活》两份报纸,刊报月发行总量1000余万份,且各刊报均实现盈利。

第三层:进军媒体配套产业

发展初期,知音专司于媒体内容打造,而将广告经营、发行、印刷等业务外包。随着发行量及品牌知名度的提升,业务外包成为瓶颈。为此,从1996年开始,知音先后创办了广告、发行、印务等三个股份制公司,发展相关多元产业。

成立于1996年的广告公司,仅用3年时间,就将《知音》的广告价格提高了近4倍,赶上了经济发达地区同类型期刊的广告价格水平,而且迅速推动了集团广告收入的大幅增长。2006年,知音广告收入达到6100余万元。

同年,发行公司成立。发行公司先后在全国建立了20余个分印点,同时建立了二级批发商数百家、终端网点上万家的发行网络,有效改变了知音及其子刊的发展受制于发行渠道不畅通的局面,增强了经营开发能力和抗风险能力。发行公司成立以来实现利润1000多万元。

1997年下半年,印务公司成立。印务公司下属两个印刷厂承担了《知音》及其系列刊50%以上的印刷制版业务,有效解决了长期困扰《知音》杂志的印刷质 量不稳定、拖期甚至刊物在工厂被盗卖的问题。同时印务公司还对外承接业务,成为湖北省最大的期刊印刷基地。2006年,印务公司全年销售收入首次突破1亿 元,达到1.16亿元,实现利润704万元。

媒体周边产业的突破,促进了知音产业的快速发展。迄今,三家公司由注册时的300万元增至2009年底净资产6000余万元。2004年4月,知音将广告、发行、印务等子公司加以整合,组建了湖北知音传媒股份有限公司。

事实上,第二、三个层次的多元产业,均基于核心品牌《知音》的运营。这种发挥品牌资源优势,通过品牌资源延伸来实现产业多元化经营的方式,可以大大降低投资风险和经营成本,实现低成本扩张,较快达到产业发展目标和效益预期。

突破媒体边界,迈出多元化步伐

知音的多元化之旅始于1997年。是年,成立武汉信息传播职业技 术学院,以印刷技术、新闻出版与发行等专业为特色。目前,该学院在校生达6000余名,年实现收入结余2000万元。随后,知音涉足地产业。1998年9 月,知音物业公司成立,先后开发了“知音花园”、“知音文化科技园”和“知音大厦”三个项目,分别成为知音的职工公寓、印刷基地和办公大楼。创造了可观的 经济效益。2003年,知音影视公司成立,由其投资的“全国公安系统一级英模”谭纪雄为原型的电影《特警英雄》目前已经拍摄完毕,即将全国公映。

最近的举措为2009年创办的知音书局、知音动漫影视培训学院和高级传媒编辑研修学院。其中,作为知音旗下图书出版公司,知音书局已与长江出版社、武汉 出版社合作出版了《北纬已北》、《不如我们恋爱吧》、《再见,我的成人礼先生》、《往事》系列等书籍。而依托《知音漫客》而生的知音动漫影视培训学院,有 望赶上职业教育的盛宴。

截至目前,知音的多元化战略不论如何拓展,始终没有离开传媒、文化这个大领域,仍然是传媒产业链的延伸和发展,这有利 于降低多元化扩张的风险。不过,其多元化的尝试还相对稚嫩,无论从影响力还是收入贡献上,都无法与传统媒体产品相提并论,更关键的是,这种多元化并非建立 在杂志内容的深度挖掘基础上,以致杂志与下游的多元化业务之间并未形成紧密的纽带关系。知音的多元化之路尚存在诸多的不确定性。

读者文摘: 百年老刊缘何破产?

面对新媒体的冲击,没有及时根据阅读习惯的改变而调整自身定位,是《读者文摘》破产的根本原因。

2009年8月24日,拥有全球最大销量的杂志《读者文摘》在美国正式申请破产保护。这份诞生于上世纪20年代的文摘类杂志,曾是美国人最为珍贵的精神食粮和心灵鸡汤,拥有50个版本,19种语言,风行60多个国家。那么,一份拥有1.3亿读者的畅销杂志,缘何破产?

原因一: 定位老化,忽视内容创新

在60多岁的美国人眼中,猫王的歌、西部电影、牛仔裤、长款 卡迪拉克敞篷老爷车,还有一本《读者文摘》,是美国上世纪50年代流行文化的象征。在很多人眼中,《读者文摘》是用持久的、人性的东西打败了时尚的、热点 的东西。不少美国家长认为,《读者文摘》是美国为数不多的一本可以随时留在家里,放心让孩子阅读的杂志。

然而,温情脉脉的回忆终究无法抵挡阅读习惯改变的大势。近20年来,美国主流媒体对“冲突”和“事故”的过分报道已经慢慢冲淡了人们的传统家庭价值观,也让人们忽视倡导此类价值观的杂志。

《读者文摘》最大的败笔在于并未根据阅读习惯的改变而调整自身定位。尽管《读者文摘》在破产申请前重新进行了logo设计,并对内容做了一些调整。但 是,这些应急性策略却没有从根本上改变《读者文摘》的“家庭杂志”的传统理念,甚至使得调整后的《读者文摘》内容更加琐碎化、平庸化。正如同前任总裁乔 治·格鲁恩所指出的那样:“《读者文摘》的运作机制都已经根深蒂固,要有所改变实在是太难了。”

受此影响,《读者文摘》生存环境不断恶化。随 着忠诚的老读者不断仙去,以及年轻人阅读习惯和休闲方式的改变,《读者文摘》销量逐年下滑。在上世纪70年代,《读者文摘》曾经拥有1700万的发行量, 截至2008年,发行量已经萎缩至830万。2008年,《读者文摘》的美国发行量下跌为14%,而美国发行量前十的杂志同期平均仅下降1%。

原因二: 收入来源单一,抗风险能力低下

《读者文摘》公司破产的困境还在于产业结构的单一化, 除招牌《读者文摘》杂志外,公司还拥有90多份杂志,从这一点可以看出,公司构建起了庞大的媒体产品群。但是,《读者文摘》公司的产业布局基本上还是在传 统媒体领域,没有形成较好的合力,更为关键的是,其收入来源单一,营收和利润主要仰仗广告收入。因此在面对危机时,广告收入的下滑直接导致其资金链吃紧。

金融危机以来,美国的广告业受到了巨大的打击,《读者文摘》公司成为广告业衰退的最大受害者之一。数据显示,其2008年广告收入下降了18.4%,2009年前6个月再度下滑7.2%。

而对于《读者文摘》自2005年以来的亏损态势,中国人民大学舆论研究所所长喻国明称之为“媒介技术革命带来市场重新洗牌的结果”。

原因三: 新媒体挤压

《读者文摘》申请破产保护,导火线是因为金融风暴下广告量的减少,内里原因实际上是其自身的老化和读者的老化,使它难以面对互联网带来的挑战。随着计算机网络和数字技术的不断成熟,“电子杂志”、“互动期刊”等新媒体业态从理念变为现实,并成为期刊新一轮发展的热点。

据联合国的一项统计,网络阅读的比例已经超过70%,习惯纸质阅读的比例不过20%,还有10%是跨界于纸质和网络阅读之间。毫无疑问,在这样一个群雄 并起的新媒体时代,传统期刊要想赢得市场的蛋糕和读者的接受,必然要加快数字化探索步伐,突破以往单纯依靠发行和广告收入的运作模式,为期刊产业发展开辟 新途径,加快实现媒介融合的步伐。

在此情势下,全球出版业经营状况都不好。在出版业发达的美国,出版业每年的产出占文化产业的比重也在下降。 正因为如此,很多美国权威媒体如《时代》周刊和《今日财富》等,都发出了悲观的“报纸将死”的声音。网络的无情冲击显然已经从报纸蔓延到杂志,就连麦格 劳·希尔公司也传出打算贱卖大名鼎鼎的《商业周刊》。

原因四: 受牵并购

2007年纽约私人投资公司的私有化收购策略,也是压倒《读者文摘》的一个 重要事件。2007年3月,由利普伍德资产公司(Ripplewood HoldinGS)牵头的私募股权方以举债方式,出资28亿美元收购了《读者文摘》,并从公司杂志部门抽调资深老手,希望改变《读者文摘》自2005年以 来连年亏损态势。

这次收购行为采用了私募基金典型的操作手法,以16亿美元优先支付的有担保债务和6亿美元优先次级本票的形式,为公司的资产 负债表注入大约22亿美元的承诺债务工具。然而,这一收购模式是典型高“杠杆收购”策略,其最大的风险存在于出现金融危机、经济衰退等不可预见事件,以及 政策调整等等。不幸的是,《读者文摘》被收购时恰逢美国金融危机发生后的经济衰退时期和投资银行业务的泡沫高峰期。

为避免破产厄运,公司试图 断臂自救。2009年1月,实施“对抗衰退计划”,包含裁掉现有3500名员工中的8%;6月,宣布把美国发行量从800万本缩减到550万本;同时把每 年的发行期数,从12期减少到10期。但这些措施,还是无法把这家历史悠久的杂志从破产边缘拉回来。

事实上,金融危机中陷入困境的并非《读者 文摘》一家。除此之外,受到广告和发行量下滑的双重打击,《芝加哥论坛报》、《巴尔的摩太阳报》、《明尼阿波利斯明星论坛报》等媒体申请了破产保护;包括 《西雅图邮讯报》(146年历史)、《基督教科学箴言报》(100年历史)、《生活》杂志 (73年历史)在内的一批具有悠久历史的媒体,不得不停出印刷版,转而改出网络版;另外,严肃大报《纽约时报》、《华尔街日报》、《今日美国》、《洛杉矶 时报》也靠出售头版广告位求生。

对于本文内容您有任何评论或补充,请发邮件至[email protected]。

「死直7年」X-gamer破繭重生

|

| |

穿上這對Inline(特技直排滑輪),恍如添了一對翼,全力助跑、滑上石壆,再一躍而起;跳到最高點,速度模糊了景色,身邊的光影、聲音凝固着。我,就是這個世界的主角! 我叫麥詠倫,二十一歲那年,認識了Inline,愛死這種刺激。Inline是X-game(extreme game極限遊戲)的一種,八年前我瞓身在旺角先達廣場開設Inline專門店O22Y,結合興趣、事業。但靠一對鞋走天涯,多年來生意僅夠交租、食飯。去年,我想買一支兩萬蚊的結他,三十五歲人,竟要做分期才夠錢。那一剎,我突然醒覺,我知道要變。 我妥協了,引入另一種較普及的X-game產品——Scooter(花式滑板車),搬鋪到油麻地德昌里,與其他X-game產品店,打造X-game天地。踏出一小步,利潤竟爬到高峰期五、六萬元。我終於明白,生意上有更多挑戰,人生才能躍得更高。 啲人話我一身潮服,及肩鬈髮用頭巾紮實,搖滾味甚濃,穿上厚重的輪鞋,Yo!踩幾個圈,easy!好多女仔以為我是「唔憂柴又唔憂米」的ABC,其實我來自基層,一家五口住上水公屋。我十五、六歲出身,第一份工是整車,也試過整水喉、做百佳包裝工人,但份份工都做唔長,又無人生目標,得過且過。 直至有一天,ESPN播X-game片段,見到有人在玩Inline,型喎。荷包錢唔多,依然掏出三千大元去買鞋,結果想溝的女未溝到,卻發現這種玩意,能讓人不斷挑戰「生命底線」。那時經常玩到斷手斷腳,成為醫院常客。有次大雨剛停,地面和欄杆都濕透,但我心急又想挑戰。照跳的結果,是失去重心,狠狠摔了一跤,令左腳後十字韌帶撕裂;又有一次踩上欄杆後跌下,痛到失去知覺,醫生說我韌帶已永久斷裂,以後不能做運動,但我一於少理,戴上護膝又跳過! 狂熱結合生意 我沉迷於Inline變化多端,除了花式,玩家可以大玩競速、舞蹈甚至特技;我最喜歡穿上它踩上欄杆,平衡下滑,也會極速跑到跳起,享受跳踏到最高點再墮下的刺激。既然這樣深愛,我決定把它化作事業。初時向一名賣Inline的朋友拿貨,放在網上售賣,竟有三、四千元賺,於是用三千元租下先達廣場一個五十呎小鋪,正式創業。除了賣Inline鞋,我亦賣相關配件如轆、軸,還有頭盔、模型等產品。做生意我無甚策略;好像賣一件運動衫,從品牌Gost的美國網站入貨,由洛杉磯運來,成本價一百八十元,但胡亂定價三百元,擺了幾年都無人買,最後標價二百元,依然賣唔出。當時一雙Inline鞋成本價二千元,售價三千元,一個月賣出幾對,總算夠交租。那時候,每個月生意做到夠交租、開飯,往後十多天便不開鋪,賴床或下雨都能成為休息的理由。 虧欠令人改變 幾年前開始流行淘寶,生意每況愈下,有時甚至蝕本。每次無錢入貨時,我就想起我家姐。當時好衰仔,她會拿出信用卡讓我碌,前後數萬,有錢才還。我把手頭僅有的錢,拿去荷蘭「流浪」一個月,要身懷六甲的家姐幫我看鋪。對爸爸,我更加是有虧欠。他是地盤工人,可是十三年前中風,要拿傷殘津貼過活,但他卻沒有要求過我給予家用,只擔心我玩到損手爛腳。他窮,卻有骨氣,我在做喜歡的事,他便支持。我沒能力給他錢,卻明白身體髮膚受諸父母,其他X-gamer都紋身,但我沒有,當是為他保留一份尊重。回想起來,七年過去,我由一個二十多歲的黃毛小子,到今日三十五歲,得到了什麼?無錯,我曾代表香港去馬來西亞參加Asian X-game比賽,台灣、泰國、內地通通有我的腳毛;有份創辦香港極限運動聯會,又是官方主裁判,但又如何?看見別人簡單在韓國、內地入貨賣一式一樣的衣服,卻輕易賺幾萬元,我卻幾千元都搵唔到!身邊的朋友開始成家立室,有樓有車。我交過五、六個女朋友,但每次都被第三者介入,不夠幾個月就分手,是我出了問題嗎?去年,我看中一支兩萬元的結他,買得起,不過要供囉……。無論人生、生意,都差到無可再差。 破繭遇上貴人 既然玩game跌倒也不怕,是時候走出comfort zone了。以往店鋪齋賣Inline產品,純屬個人喜好,但它冷門極了。好幾次,我見街上有小朋友在玩花式滑板車(Scooter),這也是X-game一種,但入門較簡單,進階花式一樣多,夠晒彈性。而且玩樂時又可以互相借用、分享給朋友,比Inline普及。我終於妥協,從搵錢角度入貨,我在網絡搜尋澳洲受歡迎的Scooter品牌MGP,膽粗粗聯絡他們拿貨。怎料,該品牌的老闆Mike Horne巧合地在香港,亦願意與我見面,傾談生意細節。Mike是X-game玩家,一身紋身,並非一般生意佬。記得他甫進門即為難的說:「嘩,乜你間鋪咁細……」好尷尬,以為他對我的店鋪沒有信心,幸好一小時多的對話裡,我們談着X-game的種種,講起選手Andy Wegener,他又見我是相關聯會主席及裁判,終於感受到我對X-game的熱愛,居然答應給予我獨家代理MGP品牌的滑板車,知道我財政拮据,首批貨二十架車入貨價萬多元,竟讓我賣出才繳款。Mike還教我做生意,說香港人視X-game為危險活動,反觀外國人把Scooter當作運動,還會鼓勵子女上訓練班,玩家的年齡層比玩Inline廣,十二、三歲的鬼仔也在玩,建議我向國際學校宣傳。同時,我決定把店鋪搬到油麻地德昌里,雖然那兒門可羅雀,主要是車房或售賣工業零件等的店鋪,街客不多,但有幾間賣X-game產品的小店,如一間賣BMX自由式小輪車、一間賣滑板。X-game玩家,大多不只玩一種玩意,我們打算把這裡打造成X-game集中點,讓玩家更容易找上門。更重要是,我們會聚在一起計劃怎樣搵錢,互相激勵,避免遲開鋪或太頹。 曙光生意急升 生意是難做,但原來只要行出一小步,就有意想不到的收穫,花式滑板車果然受歡迎,千多元一架,毛利約五成多,一個月能賣出二十多架,客人有小朋友、外國人,他們不信淘寶,所以都幫我買。試過愉景灣有運動鋪向我以批發方式取貨,一次數十架,再加上其他貨物如劍球,一個月賣幾對Inline等,開鋪不夠一年,收入平均有兩萬,最高峰時期收入有五、六萬元。終於不用過望天打卦、家姐打救的日子,間中還有家用給予家人。生意穩定,接下來我打算開班教學,以及聯同其他X-game鋪一同搞活動。視野放遠,但愛玩的心不變,現在每晚放工,仍然堅持踩Inline,享受那種站在危險邊緣的感覺! 一點意見 野牛單車老闆何永生(牛叔),於油麻地及北角開設兩間單車鋪,請來前港隊車手擔任職員,月賺廿萬,他認為O22Y現時有「三不夠」。1. 宣傳未夠廣X-game唔會有好多人無端端想玩,唔好淨係夜晚先玩,可以去健身中心,或者商場等人多的地方做示範,俾人試一試,令人同佢一樣愛上呢個運動,先肯使錢。2. 代理未夠多呢類冷門運動,唔似跑鞋咁被adidas、Nike等一個牌子壟斷。除咗攞Scooter嘅MPG代理外,亦可以再代理其他不同的牌子,我間單車鋪都係靠幾十個牌子嘅獨家代理支撐。3. 形象唔夠出佢主要賣Inline同Scooter,但佢鋪頭又會見到有件衫有啲帽,都唔係好清楚佢賣咩,既然佢啲雜項生意額細,不如斬纜,主打重點產品。 |

| |

破繭成蝶正在進行——記ANIP製藥 瘋投哥

來源: http://xueqiu.com/1456239271/36499616

前言話說一個名不見經傳的小製藥公司因最近一個來月暴漲一倍引起了我的注意,這就是

$ANI PHARMACEUTICALS INC(ANIP)$ ,結果挖了一下,直接

![[跪了] [跪了]](http://js.xueqiu.com/images/face/16guile.png)

,股價從2013年7月19日完成和另一家製藥公司BioSante Pharmaceuticals合併後的7刀至現在不到一年半,漲了7倍!十足的Tenbagger像!

那這究竟是家什麼樣的公司呢?有沒有可能再漲10倍呢?

![[賺大了] [赚大了]](http://js.xueqiu.com/images/face/23earn.png) 公司歷史

公司歷史ANI製藥成立於2001年,位於美國明尼蘇達州的Baudette。公司最初名叫ASHCO,是Bactolac製藥公司的一個子公司,不研發生產任何藥品,而僅是個控股幾個其他製藥公司的控股公司。2007年獨立出來,改成現在的名字,然後購買了兩處藥品研發生產基地,一個位於總部Baudette不遠,另一個位於密西西比州的Gulport。

2009年,新的管理層上任,President &CEO Art Przybyl,Vice President & CFO Charlotte Arnold

2011年,通過自研和收購,將處方藥產品種類擴大到7個

2013年6月,與BioSante製藥合併,成為新的ANI製藥,納斯達克代碼:ANIP;同年,從梯瓦製藥購買了31個仿藥品種

2014年,分別從Noven和Shire收購了Lithobid和Vancocin這兩款高毛利產品

產品業務

ANI主要有兩塊業務:處方藥產品(Rx Products)和對外生產(contract Manufacturing),都不是什麼高大上的品種和業務,加之市值也不大,在製藥界特別是和很多什麼生物製藥公司相比應該算是屌絲了。

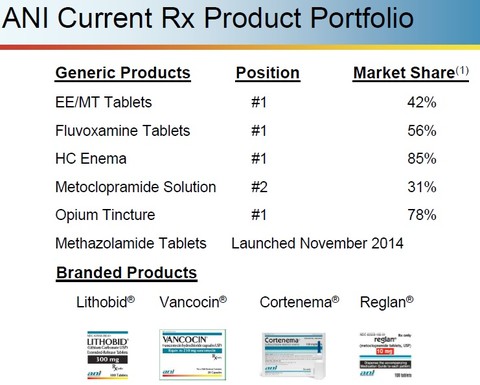

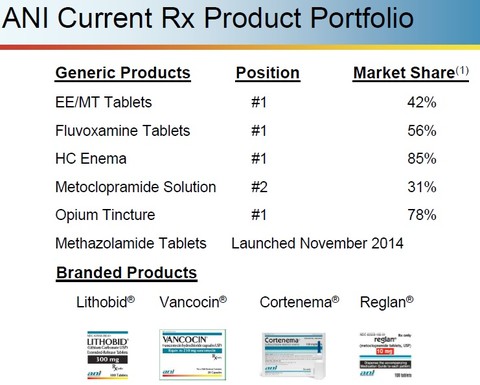

其處方藥產品又分為仿藥(Generic Products)和品牌藥(Branded Products)兩類。

仿藥產品主要有: 酯化雌激素/甲睾酮 (EE/MT:Esterified estrogens/methyltestosterone) :這是治療抗絕經期綜合徵藥,市場佔有率約42%,位居第一。

氟伏沙明(Fluvoxamine):抗抑鬱藥,市場佔有率約56%,位居第一。

氫化可的松灌腸劑(Hydrocortisone (HC) Emema):用於治療各種對糖皮質激素類抗炎作用敏感的疾病如直腸結腸炎,市場佔有率約85%,位居第一。

n 甲氧氯普胺溶液(Metoclopramide-solution): 止吐藥,市場佔有率約31%,位居第二。

阿片酊(Opium tincture):用於多種急性劇痛,偶用於腹瀉、鎮咳,市場佔有率約78%,位居第一。

醋甲唑胺片

(Methazolamide Tablets)

: 用於原發性開角型青光眼、閉角型青光眼及某些繼發性青光眼,局部用抗青光眼藥眼壓控制不理想患者的輔助治療,2014年11月上市。

品牌藥有:碳酸鋰(Lithobid:Lithium Carbonate USP):主要治療躁狂症, 對躁狂和抑鬱交替發作的雙相情感性精神障礙有很好的治療和預防復發作用, 對反覆發作的抑鬱症也有預防發作作用,也用於治療分裂-情感性精神病。

鹽酸萬古黴素USP(Vancocin:Vancomycin hydrochloride capsules USP):

本藥是腸球菌心內膜炎、棒狀桿菌屬(類白喉桿菌屬)心內膜炎患者在對青黴素類藥過敏時的首選用藥。

氫化可的松灌腸劑(Cortenema:Hydrocortisone Retention Enema):治療直腸結腸炎

甲氧氯普胺 Reglan (Metoclopramide):止吐劑

對外生產(contract Manufacturing)

對外生產(contract Manufacturing)目前為四個主顧生產8個產品,19個品類(SKU)。

除此之外,未來可能還有從梯瓦製藥收取睾酮啫喱(Testosterone gel)的royalty權益金。

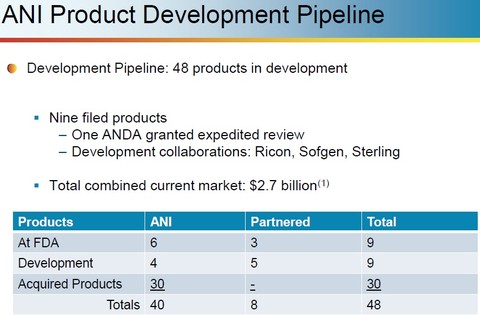

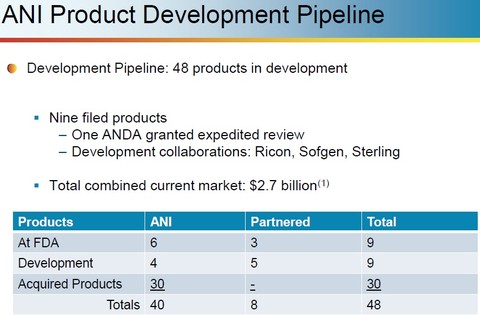

在研產品

ANI在2013年從梯瓦製藥以1250萬刀和一定比例未來利潤的分成的代價一口氣買了31個仿藥產品,加上自研、合作研發的以及已經在FDA審核的產品,一共有48個有待面世的產品,市場空間達270億美元,可謂儲備十分雄厚,為未來的發展提供了堅實的基礎,也為其市值的增長打開了想像空間。

財務表現下面來點直觀的。

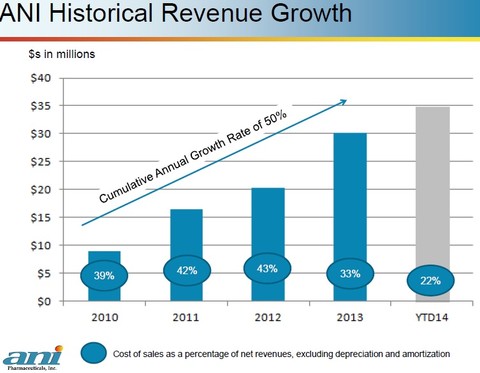

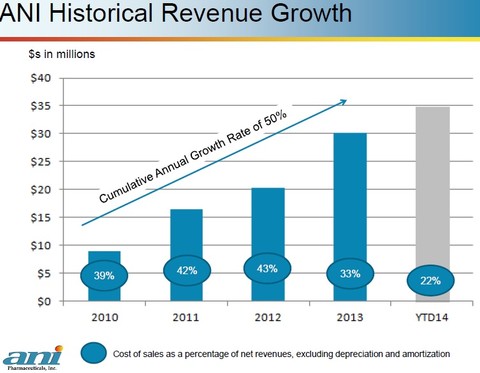

上面是ANI最近五年的營收增長,複合增長率達到了50%,十分強勁,同時,經營槓桿體現,銷售成本佔比隨收入增加而大幅下降,今年以來的佔比降幅更主要得益於公司年初對現有產品的提價以及後來收購的高毛利的Lithobid和Vancocin。

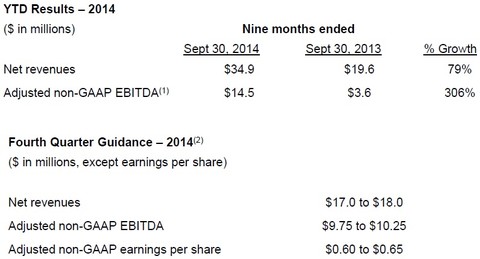

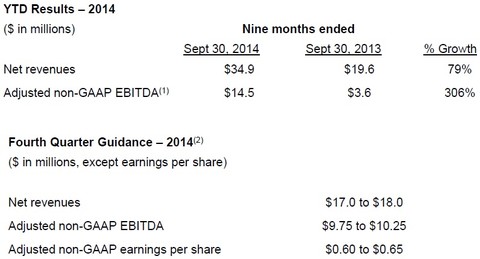

再特別看一下今年的情況吧:

今年前三個季度營收同比增長79%,利潤同比增長306%!而第四季度的指引營收竟然佔到全年的50%,利潤佔到全年的70%!看出恐怖之處了吧?!整個兒爆發的節奏啊!!這下就不難理解為何三季度財報發佈之後的一個月內股價翻番了吧。

估值ANI製藥經過層層蛻變,早已脫胎換骨,所以歷史的數據意義不大。這裡咱就先搞個毛估估吧:管理層給出Q4 的non-GAAP EBITDA指導為9.75M-10.25M刀之間,對應的non-GAAP EPS為0.6-0.65刀之間。管理層認為在其可預見的未來,每季度10M的non-GAAP EBITDA將會是新常態(is what I imagine the company to do on a go-forward basis),這還不包括新藥的投放和可能的併購等因素的影響,假設15PE在15-25的區間,EPS在0.6x4-0.6x4x1.3(假設30%的同比增長)之間,估值範圍將在36-78之間,當前股價在52左右,處於中等偏下,估值不高。

討論ANI到底是曇花一現還是小牛初長成最終還需要時間的檢驗,但在我眼中ANI具備了成為一隻百倍股的潛力,這是因為它有:

好的管理層當前的管理層President兼CEO Art Przybyl和Vice President兼CFO Charlotte Arnold是2009年上任的,他們這五年的成績大家都看到了,在他們的領導下,ANI日益蛻變,大有化繭成蝶一飛衝天的節奏,可以稱得上好的管理層。Art Przybyl在加盟ANI之前是另一家上市公司AKorn

$愛克龍藥業(AKRX)$ 的President和CEO,擁有25年的研發管理、運營管理和市場拓展的廣泛經驗。而Vice President兼CFO Charlotte Arnold是沃頓的MBA,在2009年加盟ANI之前在一家投資公司Laurel Capital Partners做Founding Partner,再往遠一挖,是在一個叫MVP Captial Partners的私募做合夥人。哈哈,至此ANI背後的推手,私募MVP終於浮出水面。原來,MVP攜其他投資人,以及原CEO Tom Anderson在2004年一起買下ANI製藥,目前還持有ANI股份約23.43%,是最大的股東。一個合理的猜測是MVP不管是出於對原CEO Tom Anderson的不滿,還是對新人的更大期待,在2009年從Akorn挖來了Art Przybyl,然後安排自己的前僱員(應該對其任職期間的表現灰常滿意)Charlotte Arnold作為副手,一同掌舵ANI。現在看來,這一舉措極有可能是ANI發展的一個拐點。總之,從過去的五年業績表現,我們有理由相信當前的管理層能夠繼續將公司帶往正確的陽光大道。

好的產品儘管ANI主要產品是仿藥,比起那些獨門的高大上的生物製藥來說,要屌絲很多。但是正如前文展示的,它的各個產品在各自的市場上,佔有率都處於龍頭地位,雖毛利不高,但屬市場暢銷品種,而且還可以提價,展現出一定的定價權。其新近購買的高毛利產品,銷售情況也很好。此外還有48個有待面世的產品,市場空間達270億美元,可謂儲備十分雄厚,為公司未來的發展奠定了堅實基礎。

優化的商業模式ANI從一個最初只給一些大藥廠比如梯瓦製藥做些contract manufacturing的屌絲加工廠,通過正確的收購(暢銷產品、高毛利暢銷產品)逐漸蛻變往特種仿製藥(niche generic specialty pharmaceutical)公司轉變,其商業模式得到極大優化,經營槓桿逐漸體現,業績迅猛爆發,值得令人期待!

結論:破繭成蝶正在進行,百倍潛力股ANIP值得關注!

風險提示及持倉披露 本報告僅用於研究股票基本面學習討論所用,不薦股,任何人據此報告賺賠均應獨自偷笑數錢

![[賺大了] [赚大了]](http://js.xueqiu.com/images/face/23earn.png)

或

![[關燈吃麵] [关灯吃面]](http://js.xueqiu.com/images/face/emoji_chimian_40.png)

,與本報告撰寫人無關。

本報告發表時,報告撰寫人不持有任何ANIP倉位,但不排除任何時刻無提前聲明介入。

註:文中圖表來源ANI製藥官方網站。

後記:此文早在一兩個多月前成文,但一直憋著未發,想等到一個大的回調後再發,可能會更有利於今後吹牛

![[大笑] [大笑]](http://js.xueqiu.com/images/face/21lol.png)

。可無奈此貨半天不怎麼回調,甚至昨天竟然逆天的創下新高,我也是醉了。那麼索性就現在發出當做祝賀新高吧。要是有因此文而追高被套的小夥伴,你可不能怨我,而是應該去找歐奈爾哈。

![[跪了] [跪了]](http://js.xueqiu.com/images/face/16guile.png)

TPP“破繭”時刻

來源: http://www.infzm.com/content/110952

2015年5月26日,日本東京爆發反對TPP談判的民眾集會,要求政府保護國內農產品。 (CFP/圖)

它很可能會成為史上最大的自由貿易協定,目前參與談判國的經濟總和占了世界經濟總量的40%左右。

“越多的國家和我們簽訂自貿協議,中國經濟就站得越穩。”

一項歷經5年談判,擁有29章繁雜談判議題,涉及幾百項細碎關稅名目的貿易協定——《跨太平洋自由貿易協定》(簡稱TPP),終將迎來“破繭”時刻。

2015年7月24日-31日,TPP首席談判官及部長會議在美國夏威夷舉行。美國貿易談判辦公室宣布:“預計本次部長會議將為TPP談判畫上句號。”這個試圖把美、日、越南等12個國家聯系在一起但不包括中國的貿易協定,其目標是成為“21世紀自由貿易協定的新範本”。

它很可能會成為史上最大的自由貿易協定,目前參與談判國的經濟總和占了世界經濟總量的40%左右。

從一塊金子到一塊銅

“美、日這兩個國家想要談成的話,必須對協議本身做一個嚴重的縮減,而一個縮水版的TPP文本將對中國的影響不大。”

TPP最初的構想始自美國於本世紀初所提出的《P5(美國、澳大利亞、新西蘭、智利、新加坡)自由貿易協定》。後該提議受到冷落,而新加坡、新西蘭、智利、文萊四國為了擺脫國際貿易中中小國家面臨的困境,在2005年簽署《跨太平洋夥伴關系協定》即TPP,但此時TPP在全球的影響力並不大。

真正引起全球關註,還是因為美國的加入。

2009年美國表示正式加入TPP談判,在美國的帶動下,澳大利亞、秘魯、越南、馬來西亞、加拿大、墨西哥等國紛紛加入談判。隨即美國成為談判主導方,並對TPP的談判章程進行了擴展和升級。

TPP聚焦的不僅是傳統意義上的自由貿易協定(FTA)所包含的廢除或降低商品關稅以及服務貿易,它更加註重制定投資、競爭、知識產權、政府采購等規則框架。

2013年,世界第三大經濟體日本加入TPP談判,成為TPP的第12個參與國。至此,TPP成員國的GDP總和約為27萬億美元,占全球GDP總量近40%,貨物貿易占全球總量的三分之一。但由於各成員國經濟發達程度、社會結構和利益關切存在差異,TPP談判進展並不順利,在很長一段時間內止步不前。

自其第二個任期以來,美國總統奧巴馬將TPP作為美國“亞太再平衡”戰略最核心的支柱之一,加快談判進程。

美國國內的黨爭,曾是拖累TPP談判進展緩慢的主要因素之一。2015年6月24日,美國國會通過了總統貿易促進授權法案(TPA),該法案又稱“快速通道”法案,其規定美國國會只能對白宮提交的TPP最終協議進行支持或否決的投票,而不能逐條審核修訂,從而大大縮短TPP談判進程並降低不確定性。

TPP面臨的另一障礙是美國與日本等國就貿易條件的談判難以達成一致。至目前,TPP談判全部31個領域中,已有25個領域達成基本共識,在本次部長級會議上有必要協商的實際上只剩下知識產權、投資和國有企業改革等幾個領域。

TPP談判中,由於涉及的談判議題很廣,成員國間的經濟社會發展不平衡,對外開放水平差異很大,所以要全面實現TPP綱要文本的難度很大。例如,越南2007年才加入世界貿易組織,世貿組織框架下的很多承諾都未履行,TPP要求的更多、更高標準的貿易和投資自由化承諾,對一些參與國來說更加困難。

更重要的是,TPP發達成員國內部也存在分歧,比如美日在農產品、汽車以及金融服務領域分歧很大。

中國人民大學重陽金融研究院宏觀部主任賈晉京認為,TPP要求在農產品領域免除全部的進口關稅,而日本農村是日本自民黨執政的基礎,日本不大可能過多妥協。同時日本以工業立國,日本人希望其工業產品更多地進入美國市場,而美國也不大可能犧牲本國利益,大規模開放工業產品市場,以換取日本簽訂TPP協議。

“美、日這兩個國家想要談成的話,必須對協議本身做一個嚴重的縮減,而一個縮水版的TPP文本將對中國的影響不大。”賈晉京告訴南方周末。

《經濟學人》在2015年7月22日的文章中對TPP最終達成的效果不抱信心:TPP設計時希望是一塊金子的模型,最後經歷多方協調可能只能做成一塊銀,而最終的成品可能只是一塊閃閃發光的銅了。

自貿協議里的機會

“中國現在已經是120多個國家最大的貿易國,TPP參與談判的許多國家都已是中國的自由貿易國。”

TPP的目標是建立一個跨亞太地區的高標準自貿協定。

中國社科院APEC亞太經合組織和東亞合作研究中心秘書長沈銘輝認為,從經濟利益來講,美國絕不會把中國排除在亞太經濟一體化之外,但為了盡快達成談判,美國需要先與小國或是與美國政治經濟關系緊密的國家談判,當談判完成後,其他國家若要加入TPP,必須全盤接受現已達成的規定。

“從談判技術上講,現階段美國自身都不能順利推動談判,如果再加入中國,涉及的範圍和產業面太大,談判的難度和爭議都會不斷上升,最終整個談判會越來越複雜,甚至可能以失敗告終。”沈銘輝告訴南方周末記者。

對中國來說,類似當年加入WTO一樣,加入TPP也是一柄雙刃劍。最令人擔心的是對中國農業可能的沖擊,因為TPP采用比WTO更高的市場開放標準,包括對農業和工業品在內的99%以上貨物實行零關稅。

正是出於種種考量,對於TPP,中國官方的態度是“中方高度關註TPP談判進程並做出評估,同時也在和美國等主要談判方保持信息溝通”。

“我們不能夠僅盯著TPP,因為時不我待、不進則退,越多的國家和我們簽訂自貿協議,中國經濟站得就越穩。”沈銘輝認為,下一步的談判中中國應該拿出更多的勇氣和智慧,對市場準入、服務貿易、投資等相關標準加大開放力度,“如果在FTA的談判中進一步開放,日後去談TPP或者在WTO的新一輪談判中也會增加談判的基礎和實力,更遊刃有余”。

中國目前簽訂的雙邊投資協定(BIT)多達130多個,但其中大多不是TPP的美式高標準BIT,而更側重投資進入後的保護。有專家提出應該考慮建立現有多邊自貿協定的“升級版”,例如,中國-東盟自貿區和其他國家的自貿區升級。

“中國現在已經是120多個國家最大的貿易國,TPP現在參與談判的國家中,澳大利亞、新西蘭和東盟十國都已經是中國的自由貿易國了,所以未來即使中國不加入TPP,TPP對中國的影響在很大程度上也被稀釋掉了。”賈晉京說。

中國能源安全研究所所長高誌凱也認為,中國應該加速與其他的國家簽訂BIT和自由貿易協定(FTA),推動亞太自由貿易協定(FTAAP)與區域全面經濟夥伴關系(RCEP),以對沖TPP的影響。

“我們不僅要與歐洲主要國家加快簽訂自貿協定,同時也應積極聯系中亞、西亞的國家,尋找合作契機,配合‘一帶一路’戰略,加快完成沿線國家地區的貿易談判。”高誌凱對南方周末記者說。

加快中美雙邊貿易協議談判,也是中國進入TPP前的練兵場。

“對於中國當下最有利的選擇是:下一步應該謀求積極投入中美BIT談判,將談判焦點集中在負面清單內容中被排除的產業,這將會把中國推向一個更好的位置加入TPP談判,並且使中國作為一個與他國平等的合作夥伴。這將給中國帶來巨大的積極利益,同樣其他參與國也將獲益。”耶魯大學傑克遜全球事務學院教授,前摩根士丹利亞洲區主席史蒂芬·羅奇對南方周末記者說。

目前中美雙邊投資協定BIT已經談了7年多,歷經19輪談判,商務部6月12日表示,中國和美國在最新一輪BIT談判中,首次交換了負面清單出價,並正式開啟負面清單談判。

建行與社保基金聯姻 國內首家銀行系養老金公司破繭而出

來源: http://www.yicai.com/news/2015/11/4715033.html

建行與社保基金聯姻 國內首家銀行系養老金公司破繭而出

一財網 張菲菲 2015-11-21 19:51:00

商業銀行與社保基金聯姻組建的國內首家銀行系專業養老金管理機構破繭而出,建信養老金公司於11月20日正式開業。

經過一年多的卵化,商業銀行與社保基金聯姻組建的國內首家銀行系專業養老金管理機構終於破繭而出。11月20日,建信養老金管理有限責任公司(下稱“建信養老金公司”)正式開業。

養老金公司帶有“建行”胎記 堅持市場化運作

作為首家涉足養老金專業管理機構的商業銀行,中國建設銀行董事長王洪章在開業儀式上揭示了其背後的動因與戰略意圖。他表示,我國提前進入老齡化社會,養老保障在我國存在很多問題,比如未富先老問題、養老金缺口問題、養老保障的體制不健全問題,正是在政策體制機制上存在不足,中國跟發達國家養老金管理相去甚遠,這要求商業體系承擔著更重要的作用。

有鑒於此,王洪章表示,建信養老金公司更加關註如何發揮金融功能使養老金投資更加安全,通過銀行杠桿作用使養老資金實現保值增值,利用銀行綜合金融服務和養老保險為我國養老產業作出更大的貢獻。

去年12月,建信養老金管理公司經國務院批準,並報經銀監會核準同意設立試點。據了解,建信養老金公司由建設銀行發起,引入全國社會保障基金理事會作為戰略投資者,公司註冊資本23億元人民幣,建設銀行與全國社保理事會持股比例分別為85%和15%。

事實上,作為銀行業首家涉足養老金管理的公司,建信養老金公司一誕生就帶有鮮明的“胎記”。據《第一財經日報》記者了解,建信養老金公司是將建設銀行原來的養老金業務部分拆出來,並獨立成立新的子公司,並引入全國社保基金理事會作為戰略投資者,由建行副行長余靜波擔任建信養老金公司董事長。

對此,全國社保理事會副理事長王忠民則表示,社保基金是小股東,這得益於監管部門允許社保基金理事會作為唯一的股東入股建信養老金公司。

值得註意的是,作為國有大型商業銀行與全國社保基金“聯姻”的產物,建信養老金公司在經營管理上則打出了鮮明的“市場化”旗號。王洪章表示,將國有企業市場化改革,借鑒國際先進經驗實現現代企業管理,建信養老金公司將堅持市場化運作,以市場化原則建立人員選聘和績效體系。

王洪章提出的目標是,將建信養老管理公司打造為發展最快、效益最好、風控一流的公司。同時,建設銀行集團將在資源配置和綜合管理給予養老金公司支持。對於同業機構而言,建信養老金公司不是競爭對手,真正的對手是來自社會發展中不斷變化的養老金融需求。

銀行與社保基金聯姻 謀求養老金管理模式創新

在養老金公司的經營上,王洪章表示,不是把銀行的盈利作為養老公司經營的重點,而是實現養老金的保值增值。通過承繼建行養老金業務的基礎上,持續提升養老金管理專業化服務能力,橫跨養老保障體系三支柱,打通養老金業務鏈上下遊,為客戶提供涵蓋養老金受托管理、投資管理、賬戶管理與咨詢服務等業務在內的一站式養老綜合金融服務。通過養老產業鏈條發揮銀行的連接作用,同時,養老金公司也是建行“綜合性、多功能、集約化”戰略發展的重要組成部分。

王忠民表示,養老金產業管理正處於社會財富管理的風口。當前我國人口老齡化無法通過短期人口政策改變,未來可通過財務支持、財富管理提供更有力度的支持和保障。借助養老金為養老人群提供財務支持,通過專業管理機構、養老資金的專業化運用和專業化服務,將人口老齡化問題轉為財務支持的問題。

他還表示,當前全社會正在努力把財富管理作為養老金的支持,但是養老財富管理將更有社會價值、更有人性、更有社會公共產品的價值,養老基金發揮社會保障的支持。

至於社保基金為何選擇跟建設銀行合作?對此,王忠民解釋稱,建行系養老金公司是國內第一家,銀行是養老金托管的主體,其中涉及諸多產業鏈條,養老金供給體系需要更加完善。銀行是養老金托管的構建者和供給者,托管的安全邊際和凈值都可以達到滿足。同時,由於銀行系統接納各種存款,在托管系統中的不管是機構還是個人的存款,做到養老金的制度安全,將來能實現為了養老的錢而存錢。銀行系其他鏈條和養老直接對接與參與,將產生有效的社會價值。

人力資源和社會保障部原副部長胡曉義表示,建信養老金公司的成立和開業,是貫徹落實黨的十八屆五中全會提出的“拓寬社會保險基金投資渠道,加強公共管理,提高投資回報率”的具體體現,也是我國養老金管理模式創新的體現。隨著我國社會保險制度不斷深化改革體系日益完善,基金規模持續擴大,養老保險越來越完善。

保監會人身保險監管部主任袁序成則表示,當前是我國商業養老市場政策環境最好的時期,也是有史以來最好的戰略發展時期,商業銀行在企業年金管理方面具備托管人、受托人、賬戶管理人資格,具有專業化服務和人才隊伍優勢。建信養老金公司作為經國務院批準、建設銀行發起設立、全國社保基金作為戰略投資者參與的專業機構,具有得天獨厚的制度優勢和品牌優勢。

對於建信養老金公司的未來發展,袁序成提出三點希望:第一,充分發揮專業優勢,積極參與多種養老體系建設、服務養老金的長期保值增值,第二,按照監管規定和市場規則,堅持穩健發展,第三,充分吸收借鑒新技術新手段,開拓創新打造全方位一站式的養老金管理體系。

編輯:李瀟雄

虛擬運營商打破產業鏈壁壘,才能破繭成蝶

來源: http://www.iheima.com/space/2015/1225/153472.shtml

導讀 : 虛擬運營商自身存在的這些問題在很大程度上阻礙了其進行用戶擴張。

第二屆世界互聯網大會已經落下帷幕。據媒體消息,此次有10多家虛擬運營商公司董事長出現在互聯網大會上,可見虛擬運營商的力量正在逐漸壯大。

但是,從大家都關心的用戶規模上來看,虛擬運營商的成績單似乎不太理想。工信部電信研究院市場經營研究部主任許立東接受采訪時表示,截至目前,虛商170號總用戶已經超過1800萬,但與試點牌照發放之初業內人士的樂觀估計5000萬還是相差甚遠的。

這一年多的時間內社會各界人士和媒體報道對虛擬運營商和170號段的評價褒貶不一,總體看來還是唱衰和質疑的居多,其中也暴露了虛擬運營商發展存在著不少問題。在個人看來,這些問題可分為外部問題和虛擬運營商自身的問題。

外部問題

第一,“批零倒掛“。即虛擬運營商在三大運營商處業務的批發價高於自己提供給用戶的資費價格。“批零倒掛”有一個重要原因,移動轉售業務開展試點時恰逢工信部發放4G牌照不久,虛擬運營商簽訂的均為3G網絡轉售。如今三大運營商大力發展4G業務,而虛擬運營商尚未全面開展4G業務,且4G資費又要大大低於3G,因此價格上和三大運營商存在差距。

第二,碼號資源制約發展。在前期,42家虛商企業,不管是否發力,三大運營商都是對其平均分配。先按試點城市分配,再分配到當地有業務的虛商處。這樣便產生了地區不平衡和各虛商企業之間不平衡的問題。熱點城市碼號資源不足,非熱點城市則號卡過剩;用戶數發展得飛快的企業碼號資源嚴重不足,而用戶數發展緩慢,甚至尚未放號的企業卻占用著資源,號卡閑置。

內部問題

虛擬運營商發展存在的內部問題主要有:發展緩慢,模式不清晰;垃圾短信纏身,不良業務影響發展;售後服務不完善。對於這些問題,大家可能只是看到其現象表面。但當我們去深入追究虛擬運營商的放卡產業鏈模式時會發現,這些問題的出現基本上都與:虛擬運營商——代理商1——代理商2——…——代理商n——用戶,這一“不成文”的放卡產業鏈有關。我們可以按照售前、售中和售後三個時間段去分析。

首先,售前價格貴,難售賣。在放卡的時候,虛擬運營商的170號卡是經過層層代理商才能到達用戶的,每經過一層代理商價格都會上漲,這就會出現號卡在到達用戶之前價格已經遠高於面值。沒了價格優勢,即使號卡資費便宜,用戶也未必會購買。

其次,售中渠道少,號卡積壓。虛擬運營商企業大多數不具備線下網點資源,所以售卡渠道少。另外,眾多代理商之間會存在互相竄卡的不良現象,容易導致號卡積壓。所以,最後流到市面上面向顧客的號卡數量遠少於基礎運營商向虛擬運營商發放的3000萬張。售價貴加上號卡積壓這兩點原因一定程度上也能解釋為何3000萬張號卡發展至11月只有1600萬用戶。

最後,售後不專業,用戶體驗不好。一是用戶不能分辨所用170號卡屬於哪家虛擬運營商。一方面與發放170號卡的虛商眾多,目前還未能實現以號碼來辨識所屬虛擬運營商有關;另一方面也與虛擬運營商在品牌塑造方面力度不夠有關。二是虛擬運營商沒有豐富的實體店網點,一些在線充值渠道也不完善。用戶不能夠及時地實現充值、查詢等功能,導致用戶的體驗感不好,認可度不高。

虛擬運營商自身存在的這些問題在很大程度上阻礙了其進行用戶擴張。

外因是條件,內因是根本

梳理出了內部、外部問題後,我們可以看出雖然受外部環境的影響,但虛擬運營商自身存在的問題也不小。並且,針對外部問題,國辦發〔2015〕41號發文已經明確2016年中國移動轉售業務實現全面開放。意味著:虛擬運營商必將在2016年迎來移動通信轉售業務新政策,獲發電信業務經營許可證後,將會第一時間對接4G資費標準。所以,虛擬運營商當務之急是要解決內部問題,自身的問題若不能解決,恐怕來年正式牌照發放後,政策再怎麽利好,虛擬運營商和170號段也難深得人心。

對於虛擬運營商解決自身問題的建議

要根治虛擬運營商的產業鏈問題,最根本的辦法就是減少中間環節,虛擬運營商要麽自建線下售卡渠道直接面向消費者,要麽與有著豐富線下渠道的第三方平臺合作,讓他們的線下網點去代售卡。像迪加這樣本身就有著豐富線下網點的虛擬運營商,發展170用戶有著先天的優勢,只需順水推舟。

而大部分虛擬運營商企業尤其是一些互聯網企業他們本來的主業和優勢就是在線上,他們不可能亦無必要像三大運營商一樣大力發展線下渠道,但是增加渠道數量和完善售後服務卻是必須的。

倘若采用與第三方平臺合作拓展用戶的方式。在渠道方面,一來,可以減少很多中間環節,能夠有效避免號卡積壓和代理商之間竄卡的行為。二來,承接了虛擬運營商的業務後,第三方平臺在全國各地的線下資源理所當然地成為虛擬運營商的渠道資源;在號卡售價方面,第三方平臺為了增加與網點之間的粘性給網點的價格不會高,而網點為了號卡有好的銷量也不會胡亂漲價,消費者也更容易接受。在售後服務方面,第三方平臺豐富的網點資源都可以為用戶實現充值、查詢的功能,讓用戶享受到170號卡完整購卡體驗的同時也增強了用戶對虛擬運營商、對170號卡的認知度和認可度。

毫不誇張地說,虛擬運營商只有從根本上解決了產業鏈這一問題,才能更好地去創新通信業務模式,全心全力地攻占細分用戶市場。就好比,小孩子先得健康成長,有了健康的體格,才能支撐他去全面發展。

版權聲明:

本文作者周進梅,文中所述為作者獨立觀點,不代表i黑馬立場。

日本軍工產業為何急於“破繭”?秘密在這里

來源: http://www.yicai.com/news/5020838.html

2016年度,日本國防預算首次超過5萬億日元的規模,其增速甚至超過迅速老齡化背景下的社會保障費(1.4%),同比增幅為1.5%(740億日元)。有分析認為,這對於一個1/3預算依靠發行國債的國家而言,“擴充軍備”的色彩異常突出。

而與此同時,日本解禁武器出口也引起全世界的矚目,這種急於“破繭”的行為,被理解為安倍實施國家戰略轉型的重要一環。

但中國學術研究機構的最新研究發現,日本軍工轉型的“胎動”始於20世紀末,結構性困境是日本軍工產業急於走向世界市場的內在動力,其手段則是全球化戰略,以此來實現產業發展、構築新的競爭力的戰略目標。

在河北某影視基地停放的印有日本侵略者標誌的裝甲車。攝影/章軻

防衛省的訂單額度太小

31日,中華日本學會、中國社會科學院日本研究所、社會科學文獻出版社當日共同在京發布《日本藍皮書:日本研究報告(2016)》。藍皮書作者、南開大學日本研究院副教授、副主任張玉來表示,邁向世界市場、推進全球化戰略,是日本軍工產業界推動政府解禁武器出口、實施戰略轉型的最終目標。

藍皮書介紹,泡沫經濟崩潰之後,日本經濟陷入“失落的20年”。經濟長期低迷導致國家財政狀況不斷惡化,加之老齡少子化問題逐步嚴峻,國防軍費預算受到極大遏制。

據統計,1996~2006年,擁有130家企業的防衛裝備工業會的會員企業數據顯示,其總的從業人員從5.7萬人下降至4.2萬人,減少了26%。

戰後一直保持增長態勢的日本國防預算支出,到20世紀90年代開始觸頂。90年代中後期,日本防衛費用預算升至峰值,1997年、1998年均達到4.95萬億日元的規模,相對80年代2萬億日元的規模實現了倍增。但之後,這龐大的需求逐步減少,2005年已降至4.8萬億日元的規模。

除此之外,價格和防衛費用結構變化等因素,也對軍工產品需求形成了擠壓效果:一是軍工產品技術標準提升,價格成本上漲,但政府采購總額並沒有增長;二是防衛費用構成中,人工及食品費占比提高,到2012年已占全部費用的44.6%,另外,美軍基地的維持修繕費也有所增長,這就等於壓縮了裝備購入費。

藍皮書以2012年的防衛費用預算為例,這一年防衛預算總額46453億日元,與上年同比減少172億日元(0.4%)。其中,新裝備品合同金額為6970億日元,與上年同比增加了457億日元,總占比15%。與此相對照,裝備品維修費用竟達7786億日元,雖然同比減少17億日元,但占比16.76%,甚至超過新裝備采購額度,這是2005年後出現的新問題。

相反,過去新裝備采購金額占比一直超過20%,如1974~1994年新裝備品采購占比平均為23.5%,1989年的峰值甚至高達28%。總之,當前日本軍工生產企業從防衛省獲得的訂單額度約為2萬億日元,這僅僅相當於日本工業生產總值的1%左右。

據統計,日本工業生產總值為年均250萬億日元。很顯然,需求萎縮極大地制約了軍工產業的發展。

張玉來介紹,2012年年底安倍再度上臺以來,日本國防預算已經連續四年增長,終結了此前長達十年的連續減少趨勢。然而,這種增長並不能滿足日本軍工產業界的發展願望。

數據顯示,受日本國防預算特征及其結構的影響,新年度日本實際軍工產品采購經費總額僅為7329億日元,即便加上研究開發費的780億日元,以及“一般物件費”中裝備品的330億日元,也不足9000億日元。

技術停滯 競爭力下降

近年來,國際軍工產業環境發生了深刻變革,技術進步加快,發生模塊化革命,加之全球化影響,跨國之間的共同合作開發成為趨勢,如F-35戰機就是美國等九國共同參與的項目,這既可利用各國技術與產業優勢,也共同分擔了日益巨大的開發成本。

而與此同時,以國產化為特征的日本軍工產業卻陷入了多重困境。研究發現,20世紀90年代之後,日本軍工產業技術進步效率大幅下降。

張玉來分析,原因主要有四個方面:

一是在一般軍用技術領域,日美之間已無多大差距,美國技術難以成為技術進步原動力;二是美國在高端技術方面對技術外流存有戒心,而且這更是相關企業的核心競爭力所在,不會輕易轉移給日本;三是日本民生產業也出現大幅調整,特別是受中韓企業競爭壓力影響,利潤減少,研發投入也出現下降,“民促軍”式技術轉移降速甚至停滯;四是產業高技術化導致研發成本大升,各國紛紛采用跨國合作來分擔風險,日本卻因和平憲法及“武器出口三原則”等因素而受到制度性約束。

藍皮書認為,日本政府的壟斷也阻礙了技術進步。20世紀80年代以後,為推進軍工產業技術自主研發,日本政府將防衛費用中的研發占比從不足1%迅速提升至2008年的3.5%,盡管該比例仍低於美國(12.4%)、英國(8%)、法國(7.3%)等,但其絕對規模高於英、法。

然而,研發費用全部被防衛省所屬的技術研究本部所壟斷,這與軍工生產全部在民間形成錯位。藍皮書以政府主導的無人機項目為例,1996年開始研發、總共投入超過500億日元的無人偵察機UAV,在2011年福島核事故中幾乎未派上用場。

“鑒於軍工生產的特殊性,加之防衛省作為‘唯一客戶’形成了壟斷格局,日本軍工產業運行機制越加僵化,逐步束縛了產業活力與創新動力。”張玉來說。

藍皮書介紹,長期以來,防衛省所指定的主包大企業幾乎壟斷了軍工產品訂單,如三菱重工、川崎重工以及三菱電機等,這類軍工產品相關采購排名位居前十的企業訂單占比在90%以上。

藍皮書分析說,僅從生產效率而言,集中生產顯然可以發揮成本方面的優勢,但壟斷導致創新被壓制,不僅技術進步受阻,競爭缺位也造成了軍工產品價格被擡升的現象。這種政府主導下的產業運行體制逐步走向僵化,致使日本國內軍工產品價格普遍比國外高三倍左右。對此,大量企業質疑和提出異議。

安倍內閣撕掉最後的面紗

藍皮書分析說,基於上述因素,培育和扶植新“增長點”,突破產業瓶頸,避免軍工產業的制度性疲勞和技術滑坡,成為日本政府發展軍工產業的戰略重點。

“解禁武器出口只是日本國家安全戰略轉型的重要一環。”張玉來說。

藍皮書介紹,在安倍內閣宣布解禁武器出口一年多來,日本已經開展了多項軍工相關的跨國合作項目,包括日美共同開發的SM-3、日英共同開發的化學防護服、日法共同開發的水下無人機、日德共同開發的坦克技術、日澳共同開發的潛水艇技術等,日美之間還確認了今後將開始無人潛水艇的溝通研究與開發。

此外,通過軍事采購而獲取委托生產,這也是日本進軍跨國合作項目的重要手段。例如,日本防衛省已決定首先購買42架美國F35戰鬥機,由此,三菱重工獲得了為該戰鬥機生產後部機身的委托生產,三菱重工專門在愛知縣建立了專用生產線。2013年9月三菱重工又與防衛省簽署了負責F35機身最終組裝的協議,這就意味著,日本訂購的F35最後的全部組裝將由三菱重工來承擔。

張玉來認為,“武器出口三原則”不過是日本軍工產業暗地發展的“遮羞布”而已。徹底撕掉這塊“遮羞布”,就成為日本政府特別是大舉實施安保戰略轉型的安倍內閣的急切之舉。

藍皮書分析說,作為世界軍工產業的潛在“黑馬”,日本軍工產業具有如下優勢:

一是在艦船研發與制造等領域擁有世界先進技術與競爭優勢,如蒼龍級潛水艇、“出雲”號直升機航母等艦船;二是在碳素纖維等材料、傳感器及半導體零部件等領域擁有世界領先技術,全球競爭力優勢突出,如三菱電機的傳感器、東麗公司的碳素纖維、IHI的發動機部件等;三是擁有高端加工制造技術,在激光、塗層、焊接加工、半導體制造與加工等制造領域,日本制造業具備世界一流的技術和競爭力。

此外,日本還擁有大量技術紮實、質量可靠、能夠嚴守交貨期的中小企業,它們不僅在國內支撐著以三菱重工、川崎重工、富士重工等核心軍工企業為中心的軍工生產體系,甚至在海外獲得了軍工巨頭的青睞。

藍皮書說,在廢除武器出口禁令之後,日本軍工邁向海外的步伐正在加大。2014年7月,日本國家安全保障會議(NSC)就決定向美國出口作為攔截導彈核心部件的高性能傳感器。毋庸置疑,日本軍工產業已經步入一個新的歷史時期。

破繭化蝶!國產大飛機C919首飛成功

據央視報道,5月5日下午2點,中國國產C919大型客機在浦東國際機場正式首飛成功。C919在歷經10年後終於破繭化蝶,實現了國產客機領域的突破。

參加首次試飛的C919內部布置與普通客機大不一樣,機內沒有成排的座椅,而是加裝了大量專用的儀器設備。該機需要測試的參數超過4.4萬個,其中數千個參數會在試飛時回傳到地面,在指揮大廳就能監控飛機試飛時的完整狀態。

目前,C919已經獲得全球23家用戶570架訂單,其中平安金融租賃訂單數最大,為50架,其他主要客戶還有農銀租賃、工銀租賃、中信金融租賃、中國國航、東方航空、南方航空等公司簽下訂單。

作為中國擁有自主知識產權的中短程商用幹線飛機,C919的標準設計航程為4075公里,可以一口氣從長春飛到拉薩。搭載人數最少158人,最多190人。與波音737屬於同一級別。

此次首飛飛機上共有5人,除了機長和副駕駛,還有一位觀察員和兩位試飛工程師,他們都是經過兩輪理論培訓,特情處置考核,心理測試等,從20幾個試飛員中選拔出來。

這次C919飛機的首飛最高飛行高度一萬英尺,要完成15個試驗點,包括地面的三項操縱檢查,起飛後的系統功能性檢查,通信情況,著陸前的各項工作確認,以及模擬以8500英尺高度為跑道著陸並複飛等。

Next Page

打賞

打賞