- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

華堂,高利潤的秘密

http://www.cbnweek.com/yuedu/ydpage/?raid=1548

4月初,成都最繁華步行街春熙路上的華堂地下超市,在一個豎立著春芽菜標牌的貨架旁,伊藤洋華堂董事長三枝富博歸攏著幾包被挑亂了的春芽菜,轉過身對

店長徐旭華說:「小包裝的商品還不夠!鮮肉那麼大一塊,青菜那麼大一包,你們自己想想看,逛街的客人誰願意拎那麼重的東西?你要是逛街你最想買什麼?」

華堂的員工對於三枝的挑剔已經見怪不怪。徐旭華一手拿著商品目錄表格,一邊快速地記下三枝的意見。三枝除了要求每天早晨9點管理層在門店門口迎賓,還要求管理層一有時間就要泡在店舖裡。員工們戲稱剛送走了「1號」領導,又來了「2號」領導。

不過,三枝的現場督導即將減少。4月4日,他在日本接受了總部的最新任命,正式升任伊藤洋華堂中國區總代表;5月8日,日本株式會社伊藤洋華堂宣佈將以100%出資形式在北京成立伊藤中國,由三枝擔任董事長及總經理,全面負責伊藤在中國市場的投資和開店。

外界普遍認為,三枝的升職與成都伊藤洋華堂的業績表現有直接關聯。這家日本公司進入中國15年,共有3家合資公司。三枝之前所執掌的是成都的伊藤洋華

堂,在北京,它還有華堂洋華堂和王府井華堂兩家合資公司。成都華堂是其中經營最為成功的,為伊藤在中國貢獻了約67%的銷售額。

伊藤洋華堂的打法與家樂福及沃爾瑪等零售連鎖公司不同,它並不靠規模效應取勝,而是更聚焦於讓每平方米產生更多價值。儘管這家日本公司從不對外透露它

在中國的利潤規模,但這在業內並不是秘密。日本伊藤洋華堂1958年創立,是日本流通領域利潤水平最高的公司之一。根據中國連鎖經營協會的數據,伊藤洋華

堂在中國的平均單店收入為5.77億元人民幣,如果僅計算成都5店,這一數字為11.4億,比它的競爭對手都要高出一截—家樂福和沃爾瑪的這一數字分別為

2.23億和1.58億。

目前伊藤洋華堂在全球有199家店,年銷售額約為1179億元人民幣。成都的5家華堂店利潤水平位居整個集團的前列,其中的雙楠店是全球伊藤店利潤最高的一家。

現在,三枝奉命管理整個伊藤洋華堂的業務,把他在成都的經驗應用到其他城市。

三枝用一句再簡單不過的話總結華堂的秘密:滿足顧客的需求。

體現在進貨及供應商管理上面,就是揣摩顧客的想法,提供差異化貨品及服務。伊藤洋華堂採用的是超商綜合模式,超市收入只佔其整體收入的10%,但卻能

帶來90%的客流。跟家樂福和沃爾瑪比起來,它的商品品類並不足夠多,但是卻有不少別處很難買到的商品。比如現在網絡上熱議的雀巢笨nana雪糕,第一批

銷售就是在伊藤洋華堂和7-11—這兩家公司隸屬於日本柒和伊集團。

在中國,大型零售賣場多為「以蛋養蛋」,不管是蘇寧、國美,還是家樂福、沃爾瑪,面對經銷商都很強勢,其盈利模式之一是收取入場費及促銷費,風險大多

由供應商承擔,賣不出去的貨品要退回。「只有少量如可口可樂、寶潔等品牌可能會強過商家。」人民大學工商管理學院教授牛海鵬說。但這樣的模式使競爭走上了

拼規模的道路,誰的規模大,誰就更有話語權。這很容易使公司一味追求擴張速度,而忽略單一門店的建設。同時,供應商的滿意度也難以提高。

在中國只有15家店的華堂並不具備談判優勢。1997年華堂舉行第一次招商會時,三枝發出的200份邀請函只有70餘家到場。

如果去拼價格,它沒有絲毫勝算。華堂的辦法是培養自己的供應商,加強對它們的管理,而達到更高的利潤水平。

三枝富博一直在向供應商闡述伊藤想要的合作模式,即創造進攻型經營體制,引導顧客需求,而不是單純打折。

「大多數零售商場都能滿足消費者需求,但伊藤提供的是提案,是給顧客的生活方式提供建議。」正見品牌策略顧問公司總裁崔洪波認為。

它建立了一個與供應商共擔風險的體系。將「自負責任體系」改變了傳統供銷關係,將造成滯銷商品的經營風險改為由雙方共同承擔。

伊藤洋華堂更願意重點培養那些中小供應商,它們相對容易控制,而且可以配合華堂的各種要求。

成都愛緹莎總經理何志銳對《第一財經週刊》描述了華堂對它們的管理要求—商場每個樓層每週都要有新變化;華堂商品部每天不停地開會、出方案,不僅隨時

調用銷售數據分析哪種產品賣得最好,而且還要提供商品長期跟蹤銷售記錄。同時,商家們還必須根據季節性等特點,拿出銷售預案。「這樣做很辛苦,但經營效果

也的確很好。」

有時,伊藤洋華堂商品部的員工還充當教練的角色,與這些經銷商一塊想辦法賣東西。2007年,商品部的陳適想要找一家能夠做冷鏈配送的供應商,當時在

成都有工廠的企業為數不多,永利達是其中一家,但是永利達不做熟食,商品部就專門派人駐守在工廠,教他們採購原料、蒸煮、加工熟食。3年時間,永利達在成

都的工廠從200平方米擴充到600平方米,明年計劃擴充到2000平方米,永利達同時也成為成都7-11最大的熟食供應商。

許多供應商是跟著伊藤洋華堂一起成長的,由於它們與華堂的生意緊密相連甚至是定製化的,因此它們的忠誠度也相對較高。成都德仁堂最初只在伊藤洋華堂以

店中店形式開了藥房,幾年之後,把旗下餐飲品牌御膳堂也搬進伊藤,現在正在商量著成為伊藤青果類產品的供應商。2012年伊藤上半年供應商大會,參加者

1200餘人,除了目前合作者,還有更多意向方要求參與進來。

「即便之前比較傲慢的供應商也主動要求加入。」中國董事之一鐘慶記得很清楚,之前有的供應商把華堂當做B類商家—商品部採購員得一再上門要求把熱銷商品送過來。隨著華堂品牌越來越受認可,它們開始主動把新品送到華堂。

華堂進貨的選擇標準與家樂福們不同,它的原則是看商品有沒有吸引力和特點,喜歡追求別處沒有的,甚至是一些新面孔商品。西昌犛牛肉乾最初進入四川,採

用的是常規真空包裝,68元一斤的價格一直賣不動。成都華堂中國董事之一、曾在商品部任職的陳適找來產品試吃,發現口味其實很獨特,就建議供應商做散裝,

提供試吃,讓顧客覺得值再購買。現在,它成了成都賣得最好的牛肉乾之一。

牛海鵬認為,為了獲得好的發展前景,其實任何一個零售公司都得認真培養供應商,尤其是那些前期依賴性較強的供應商。

從找到需求到引導顧客需求並不是一個簡單的過程。

在成立的最初,伊藤洋華堂完全把日本模式照搬過來,結果它在中國的第一家店春熙店連續3年都處於虧損狀態,共虧了兩個億。

開店之初,伊藤洋華堂直接搬來了總部的綜合超市模式,90度鞠躬歡迎禮節,窗明几淨的食品區,比視線矮一頭的貨架,廁所內還專門給顧客留出了整理衣物

妝容的休息室,收銀台外擺上一溜自助整理檯面……前所未見的細節服務讓顧客感到好奇,開業第一週,伊藤洋華堂賣出了這家公司在日本市場以外開店單日最高銷

售額137萬元人民幣。

不過,開業的新鮮勁過後,春熙店的銷售便逐漸冷清,甚至還達不到計劃銷售額的10%到20%。

陳適至今記得當時從日本空運過來的海鮮被一批批倒掉的場景。當時,許多進店的顧客都好奇地看著擺放在冰櫃裡的從未見過的深海魚,臉上帶著吃驚的表情,

好像在動物園參觀一般。身為成都人的陳適很能理解顧客的心態:「成都地處內陸,人們只吃淡水魚,深海魚見都很少見過,更別說吃。」

華堂當時在還沒摸清本土消費者需求的時候,就採取了高價策略,另一名中國董事金曉蘇回憶說:「人民幣200多元的筆記本遠遠超過當時人們的想像。」金

曉蘇還趁著打折買了一套3000多元人民幣的日本品牌服裝,「這些日本牌子對成都人來說很陌生,而且尺寸也不太適合中國人。」當時的華堂只好拚命打折—由

於日本伊藤80%的商品是買斷經銷,只有20%代銷,賣不出去就等於虧損。

「到底什麼樣的商品是當地人及中國人喜歡的?」伊藤開始進行大量的調查工作,拜訪成都住戶,打開市民家的冰箱和櫃子,瞭解他們的冰箱和櫃子裡什麼是必要的,還缺什麼,甚至翻過居民垃圾袋,尋找他們的必需品。

三枝本人也迫切希望融入成都的當地生活之中—什麼餐館最流行,他就去嘗試—不過,語言和文化始終是很大的障礙。

後來,他開始把更多的選擇權交給中國的員工。商品部每週一次交流會,每個人都可以對商品選擇提出建議。

時任商品部文玩主管的鐘慶印象最深的是1998年的毛絨虎,時值虎年,文玩部採購的毛絨虎熱賣,這讓日方大為不解,他們原本認為這種硬毛絨玩具手感不

好,根本不適合做玩具。悠悠球開始出現在成都街頭時,這種在日本早存在的老套玩具並沒有受到重視,不過,文玩部的劉虎發現,現在的悠悠球已經有了改進,不

僅是孩子們玩的簡單玩具,更成為一項手上競技運動,文玩部最終決定購進悠悠球,一天賣出25萬件,創下當時的記錄。

成都伊藤逐漸調整適合本地需求的商品結構,把深海魚換成了淡水魚,龍蝦換成了蝦仁,熟食櫃檯甚至增加了爆肚、肥腸粉等日本人引以為奇的特色川味。

同時,它也在培育顧客對華堂的認知,讓他們一想到華堂,就聯想到一些特殊商品。

這耗費了相當的成本和耐心,但效果在後續的經營中慢慢顯現出來。5年前,伊藤推出日本壽司和沙拉時,80%都要倒掉,現在這成了其單店一天能賣3萬元的產品。

伊藤每家超市都設有「烹調廚房」,現場教做牛排等菜式。你很難在其他超市看到類似只花錢而不產生利潤的項目,甚至還佔用了有限的零售空間。但是,華堂通過這種方式給顧客提供了一種接近發達地區的消費情報,也讓顧客更容易接受像牛排這樣的高端消費品和其他新鮮事物。

華堂的觀點是,不僅要抓住顧客眼前的需求,還要看到未來及潛在的需求。

2011年年底,來自日本的池彥和室裝修入駐高新店,在此之前,它只在上海有一家。店中店的營業員對《第一財經週刊》說,開業幾個月以來,每個月不過

一筆訂單。「我們希望的是讓顧客多一種選擇,有一天想做榻榻米裝修風格的時候,會想到伊藤洋華堂有一家。」成都華堂高新店店長李野解釋。

在商場商品的選擇上,伊藤也自有一套經營體系。ZARA、優衣庫這類暢銷品必不可少,但它們也經常為一些有潛力卻陌生的品牌保留一部分名額—因為這部分商品的利潤更高。

零售業的考核指標是坪效,即每平方米收入。要把每一平方米的價值發揮到最大,一方面得降低損耗,另一方面則是增加銷售。伊藤洋華堂的辦法是在有限的空間裡,營造出舒適而科學的購物環境。

伊藤的商品不根據品牌的類別做簡單的擺放,而是還原生活場景,根據產品功能的相關性,將商品周全地陳列出來。在其他超市,可能需要跨幾個功能區去購買的商品,伊藤這裡可以一處購齊。

住居部裡,一個模擬的「浴室」空間裡有沐浴所需的香皂、洗髮水、毛巾,刷牙所需的牙刷、牙膏、漱口水,護膚所需的手霜、身體乳等;而「洗衣房」中除了洗衣服用的洗衣粉、洗衣液,晾曬用的衣架、晾衣桿外,還考慮到了儲藏的需要,擺放了各式收納用品。

這種陳設方式的選擇源於對顧客消費習慣的分析。

伊藤洋華堂的每家店都不是簡單照搬的模式,而是會研究每家店所在商圈的人群特徵,在商品結構和銷售方式做調整。

顯得誇張的是,為了不斷調整適應度,以滿足顧客的舒適度和新鮮感,伊藤每年要進行兩次或大或小的改造翻新。廣報室主任趙夢紅說:「有的改造投入甚至比得上開一家新店。」

雙楠店前前後後歷經幾次大改造:開設了體育用品商場,加大對年輕人的吸引力;租用停車位,隨著開車族增加,雙楠店提前準備的停車位更加派上了用場;改

裝超市,冷鮮、冷藏、保溫設備全數更新,設立成都賣場第一個試吃點和透明的開放式廚房;餐飲區改造,引進諸多日本本土餐飲品牌,比如初次進成都的花丸烏冬

面,伊藤自有品牌PAOPAO。

春熙店也進行了調整。隨著成都舊街改造,春熙店的客人中60歲以上的居家老人幾乎消失,取而代之的是周邊上班族和外地血拼客。2010年,春熙店衣料

服飾館對品牌進行了重大調整,加大了時尚女裝的比例,全新引進了許多西南乃至全國的獨家品牌。ZARA、無印良品等在西南的第一家店選擇在此;考慮到前來

購物的人群都很繁忙,食品館摒棄了米、油等原材料的銷售,增加了半成品以及小包裝食品,水果也是小份包裝並配有小叉子。

伊藤還有一個偏執狂的特點,那就是,它幾乎把情報信息研究寫到公司章程裡。

在所有伊藤高層的辦公室裡,毫無例外都張貼著地圖,比如成都市城區地圖、成都市地鐵路線規劃示意圖、成都市購物中心規劃分佈示意圖、成都市田園城市概

念規劃圖、成都天府新區規劃圖等。它是成都第一個想到購買天氣預報的零售公司。華堂規定每家店舖都必須根據第二天的天氣情況調整商品陳列。

三枝認為,只有這樣做才能讓華堂摸清顧客需求,比競爭對手更快一步對市場做出反應。2006年成都遭遇歷年溫度最高的夏季,與往年同期相比高出五六

度。從7月到9月是體育類商品銷售淡季,有些商家甚至停止進新貨。伊藤向天氣台購買了預報信息,提前瞭解到天氣變化趨勢,並庫存了足夠的商品,更早引入了

大量新品。很快,國慶黃金週氣溫降了下來,去戶外旅行的人劇增,華堂的體育類商品銷售一度攀高。

更重要的分析數據來自POS系統,華堂借助它來預測每種商品的銷售趨勢。伊藤洋華堂在日本就很重視單品管理。收銀機每兩個小時把單品銷售信息反映在數據庫中,相關人員可以根據POS系統反映的信息精確計算進貨量和種類,最大限度降低損耗,儘可能減少斷貨情況。

成都的伊藤洋華堂則在總部的基礎之上強化了單品管理策略。三枝要求每一個單品負責人給自己定目標,設定「萬元目標」、「兩萬目標」等等,再在完成的基

礎上逐步提高—提升每件商品的最大銷量,從而提升整體銷售額。它根據顧客需求做出的調整甚至可以精細到時段。由於數據顯示,每天不同時段來購物的消費者並

不完全屬於同一種類型,所以顧客的偏好和需求也不一樣。伊藤賣場平均每天要變動兩次商品陳設,這樣做的目的是讓消費者及時注意到他們想要買的商品,更快更

多完成購物。同樣的道理,伊藤對熟食等易壞的商品按照新鮮程度調整價格—通過小幅度的促銷刺激消費者購買,好處是加快存貨周轉,減少過期損耗,也就相應降

低了成本。

類似的思維體現在伊藤的每個管理細節中。它用生鮮帶動超市,再用超市拉動商場銷售。它自己形成了一套經驗,根據以往的銷售數據進行分析,到底是肉塊好

賣還是肉餡好賣,是500克好賣,還是200克好賣,再讓營業員精確下單,並根據當時銷售情況及時調整訂單。同時它還要求店長或者總部主管經常在店裡巡

邏,以檢視銷售情況予以及時調整。

「去現場才能確認我們的方針是否在現場、在員工身上得到落實。零售是對人的行業,與顧客在現場接觸發現的不足,在辦公室看不到。」三枝強調巡店的重要性,無論中方高管還是日方高管,都要儘可能多地接觸賣場。

牛海鵬認為,細緻到每件商品的管理雖然相對複雜,但也更能夠促進銷售。這也是日本零售企業的一大特色。與家樂福等大賣場的代售模式不同,伊藤多為自營商品,利潤主要是商品價差;綜合百貨有一部分利潤來自物業出租,更多還是依靠自營商品的價差。

這家公司還在組織架構和人事任用上做了日本公司少見的創新。

日本公司通常在人事管理上偏保守,它們的高級職位往往由日本人擔任。就以另兩家華堂合資公司為例,北京華堂洋華堂的9人董事會中只有1名中國人,還是中方投資代表,而王府井華堂的7人董事會中則清一色是日本人。

成都伊藤洋華堂打破了這個慣例。「我們必須在本地儲備起龐大的人才庫,才能滿足伊藤不斷擴張的需要。」三枝對《第一財經週刊》說。

就在三枝接受任命的一個月之前,2月27日,成都伊藤洋華堂宣佈了一個令外界吃驚的人事任命:將3名中國人升任為7人董事會中的成員。

這家公司的本地人才培養計劃一直在悄悄進行。早在2008年2月,伊藤洋華堂更換了四成管理人員,使大量中國籍員工走上更高職位。現任董事之一的鐘慶

成為當時華堂的第一個中國店長。2009年,伊藤洋華堂再次進行人事變革,日籍幹部全部轉為「教練」,由中國幹部擔當所有店舖店長和職能部門的部長,經理

以上幹部的崗位變動幅度達到60%。伊藤洋華堂希望一些干部能夠擁有不同的崗位經驗,以便更接近經營者的思維方式。

崔洪波認為,這是伊藤的聰明之處,零售業是與人直接關聯的行業,只有調動了管理人員的能動性和積極性,才會提供給顧客更好的服務,從而能夠為公司帶來更大利潤。同時,這也能在一定程度上減少零售業常見的商業腐敗行為。

在成都5家伊藤洋華堂穩定發展之後,第六家店已經正式動工,三枝甚至提出了新的發展計劃:2012年在重慶開店,以成都為基地,向西安、昆明、武漢等城市發展。

但是,目前華堂在整體營收規模上尚無法與家樂福、沃爾瑪相提並論,而且北京華堂洋華堂8家店的銷售情況也並不樂觀,除了首店十里堡店貢獻了北京華堂收入的1/3,其他店經營則非常嚴峻。

在接受正式任命之前,3月份三枝已經兩赴北京,瞭解華堂到底出了什麼問題。「我發現,北京華堂走的是與京客隆、物美、家樂福等超市一樣的價格路線。」

在華堂的論壇上,常有人在討論三枝的到來能否改善北京華堂的現狀。

接受委任之後,三枝仍把成都作為伊藤在中國市場的人才培養基地。不管是從日本總部調來的人員還是伊藤在中國其他地區的店舖負責人,都將先由成都伊藤來培養。華堂在重慶項目的負責人是成都伊藤的前董事關口博。原在成都華堂的4名日籍幹部也剛剛被派往北京。

三枝說,他希望這些新上任的管理者能給北京華堂帶來改變。

在一個競爭更為激烈的市場,完全照搬成都模式根本解決不了問題。三枝承認,兩天時間,可以把競爭對手的商品價格和商品構成收集到手,一週時間,可以照搬商品照搬陳設方式,一個月,可以照搬整個業態的裝修佈局。但是成都顧客與北京顧客的需求不會完全一樣。

這還需要更多本土員工的參與。

面對電子商務的衝擊,超商行業本身已經在走下坡路,整個零售業在2011年的情況並不理想。家樂福關閉了4家店,太平洋百貨關閉北京2家,而家樂福與

沃爾瑪中國區負責人也相繼更換,顯示出外部環境的艱難。但三枝認為,不管外界環境如何,最終發展還是跟一個公司自己的選擇有關—更具體的理解,應該是跟選

擇何種管理方式有關。

「建成一個什麼樣的華堂,在當地有存在的價值?」在北京公司的一場討論會上,三枝提出了與15年前類似的問題。接下來,他希望依靠這個答案來發揮北京華堂每一平方米的最大價值。

胡潤的中國掘金之旅:如何做出一份千萬利潤的榜單

http://www.iheima.com/archives/45101.html1999年的秋天,《金融時報》、《泰晤士報》、《經濟學人》、《財富》、《福布斯》等財經媒體陸續收到一份傳真。上面有幾行字:

「我是一名安達信公司的會計師,在工作之餘做了這份《中國富豪50強》。10月1日,新中國成立就50週年了,如果把成功以擁有財富的多寡來定義的話,那麼這50人就是中國內地最成功的人,他們的故事能讓我們瞭解中國共產黨50年的歷史,如果貴刊有興趣的話,請和我聯繫。」

只有《福布斯》的主編勞裡·米納德對這份傳真產生了興趣。他和發傳真的英國年輕人聯繫上,把他製作的榜單刊登在《福布斯》全球版的封面上。

這份榜單在中國掀起了軒然大波。

人們開始問,胡潤是誰?

答案會有許多種。

人們知道他是一個做「富豪排行榜」的人,他知道中國最有錢的人到底賺了多少錢,還知道他們大概是怎樣賺的,人們猜他跟富豪們可能也有非同一般的關係。

他是《福布斯》的編外自由撰稿人。以「每個字一美元」的價格給《福布斯》供稿,第一份榜單為他賺得的酬勞是3000美元。

他不想做一輩子會計師,在中國發現了機遇,並開始做榜單的生意,然後有了「胡潤百富」這個品牌,現在他經營著三本雜誌、九個頒獎典禮及宴會、一系列書籍和各種榜單,同時他還是三個孩子的父親。

他的中文名是胡潤。現在他也成了名人。

他的名字常常和錢聯繫在一起,因為他最早把中國富豪們的財富翻出檯面討論。

在這個私人財富迅速累積、經濟飛速發展的國家,人們都好奇富豪們的錢是怎麼來的。他們會討論和上榜富豪財富相關的各種話題——第一桶金怎麼來的,榜單排名方法,甚至,他們怎麼花錢。

富豪、地產商、地方政府都對他百感交集。富豪對他又愛又恨,地產商樂於冠名他的榜單,地方政府為自己能請來一個英國人辦一場「洋氣」的宴會而感到榮幸。

和《福布斯》的世界500強榜單相比,胡潤的富豪榜可能更特別、更刺激、更引人注意。因為在中國,巨額財富至今還不是一個能夠隨意拿來討論的話題。胡潤剛剛制榜的那幾年,幾乎每次榜單公佈,都會有一批企業家成為輿論焦點,甚至有稅務機構會去上榜的公司查稅。一批曾經上榜的富豪都紛紛落馬:格林柯爾集團的創始人顧雛軍2005年登上了第二屆「胡潤資本控制50強」的榜首,在同年9月因為挪用資金等罪被逮捕;2006年張榮坤被捕;2008年黃光裕被拘。有的人開始把富豪榜稱為「殺豬榜」。

即便如此,在胡潤開始做中國富豪榜之後的近14年裡,雖然中國富豪的概念越來越清晰,卻依然只有他完成了這個工作。

胡潤來到中國是在1990年。那一年長虹剛剛成為中國最大的彩電企業,海爾公司也已經開始崛起,王石、張瑞敏、柳傳志們已經創業了五六年,宗慶後、任正非也已經創業三年,中國第一代民營企業家正在慢慢浮出水面並且默默地積累著財富。胡潤看到一個正在脫離物質窘困,向著「富有」前進的中國。

等到1997年他再次回到這裡,是作為安達信在上海的僱員。在此之前他還留學過日本,也在安達信的倫敦公司工作了4年。他認為來中國是個正確的選擇,但繼續做會計師也許不是。他希望賺到更多錢。在那個時候,他腦海裡的念頭還只是「比普通的中產階級多一些」,但很快,他發現了一個「富礦」。

他很多次地向人們描述過富豪榜這個動機的源頭,每一次都會直白地概括,因為人們和他一樣——關心錢。「英國人要發展,德國人要發展,美國人也有美國夢,通過個人積累金錢的故事,講清楚他們的錢是怎麼來的,是每一個人都感興趣的事。」

在我們交談的這個時候,上海正下著濛濛小雨,金茂大廈、環球金融中心等三十多座高樓隱匿在一片霧氣之中,立交橋電子板上的數字紅綠燈閃爍,從寫字樓裡出來的人們撐著傘,在雨中行色匆匆。「你看樓下這些人的故事或許也很有趣,但因為他沒有當首富,所以我們對他們根本不感興趣。首富是一個很特別的身份。」他補充道。

1999年,胡潤查閱了100多份報紙雜誌以及上市公司的報表,經過幾個月的整理收集,排出了中國第一份財富排行榜。

第二年的榜單做完之後,他仍在安達信工作。當時,雖然他已經動了離開的念頭,而且打算繼續對中國富豪的研究,但他給自己的正式規劃是去大學裡讀博士或者謀得一份教職。他請了3個月的假,去美國和歐洲的15個頂尖大學考察和演講,在這3個月中,他意外地發現,「他們還在學資本主義和共產主義的區別,他們沒有接觸到新中國,他們接觸到的是文化大革命時代的中國或者是1980年代的中國。」這次考察,讓他意識到自己正在做的事情可能是開創性的。一回到中國,他就向安達信遞交了辭呈。

那是2001年,世貿組織結束了對中國長達6年的考察,宣佈中國正式加入WTO。在那個時候,全世界都已經注意到了中國商業社會的崛起,不止胡潤對中國富豪有興趣,全世界都興趣濃厚,但動手去做的依然只有他。

「在中國,在這個富豪圈能夠成為一個圈子的時候,更多資源、人脈、聲譽,可能對他們更有吸引力。」

他在做一件看上去很難解決的事。因為把觸角直接伸到和錢最近的地方,一開始,和人們想像的一樣,他屢遭拒絕。

他打電話給企業家,拒絕與他對話的情況是大多數;從富豪榜的第二年起,他就不斷接到律師函,內容都是質疑他的數字不準確,要求下榜;還有很多公司會把股權結構做得極其複雜,讓他無法識別實際控股人的真實收入。

他像一個記者一樣去和公司打交道,甚至去鑽一些空子。「因為他們都沒有準備好,你可以問他們很多問題。」114是他拿到公司電話的最常用方法,他常常接著就能跟老闆的秘書說上話。在這第一輪接觸中,他就能記下不少信息。比如,能挖得出這個老闆是不是民營企業家、他的股份有多少、他的銷售和利潤是多少。

「完全不認識的人,在電話裡都能挖得出許多信息。」胡潤說。當他事後再向媒體回憶自己最初的制榜經歷時,很出人意料地,他說,其實事情並不像人們想像的那麼難。

和大部分在各自領域能夠取得一番成就的人一樣,胡潤看上去精力充沛,並且讓自己保持著敏銳度和靈活性。他說自己曾經的生活夢想只是做一個更富足一些的中產階級,但他顯然做到了更多。

那些富豪們也不像外界想像的那麼低調。在他們和胡潤熟起來之後,會跟胡潤說,我剛剛買了一輛豪車,我的手錶要100萬元,這個珠寶已經價值1000萬元了。這讓胡潤覺得,中國的第一代富豪心裡其實很自豪。他們第一次上榜,猶豫和緊張的不是財富本身,而是不知道會不會因此引起政府部門的關注,慈善機構要找他捐錢,甚至會不會影響自己的家庭安全。但是另一方面,在小圈子裡面,他們很自豪於財富對應的成功。

在中國剛剛上映的電影《中國合夥人》裡,主角們對成功的定義也是獲得財富,洗刷掉此前窮苦、被排擠時受到的恥辱,是讓他們真正感到開心的事。這部電影取材於中國教育培訓機構新東方在1990年代至21世紀初期的創業經歷,很多網民在網絡上附議說,就像是看到了自己的青春與奮鬥,以及友情。

在這段期間內成長、成功的富豪們也是一樣。他們的自豪感和財富帶來的成就感緊密相連,在中國,在這個富豪圈能夠成為一個圈子的時候,更多資源、人脈、聲譽,可能對他們更有吸引力。

胡潤牢牢記住了這一點,這成為他日後許多生意的來源。

他跟富豪的關係並沒有外界想像的那麼親密。「直接打電話的不多,因為他們都太忙了,打了他們也不接。」

2003年,胡潤在自己舉辦的企業家高峰會上請來了英國首相布萊爾,富豪榜上的企業家來了20%。其實他與英國政界毫無淵源,邀請布萊爾走的完全是正常程序,「當時為了配合布萊爾的時間,我們把活動推遲了2個月,但是不管怎麼樣,我們還是把它做成了企業家的級別。」

「他是一個挺狡猾的小夥子,更是一個營銷奇才。」互聯網公司比鄰的董事長、百度前市場總監畢勝這麼評價胡潤。

每一年的富豪榜都有驚人消息,從丁磊、陳天橋到黃光裕、張茵,他總能抓住當年的經濟熱點。除了百富榜,胡潤還擁有許多吸引人們眼球的子榜單,如「IT富豪榜」、「房地產影響力人物50強」、「慈善榜」、「女富豪榜」等等。他會去刻意捕捉社會焦點,尋找最能引發人們關注的話題,他的榜單是為社會風向和人們的好奇心所做的,而那些噱頭和注意力真正幫他打開了財富大門。

「你知道我對什麼榜單最眼紅?《福布斯》和《財富》的全球500強。它根據上市公司的財務報表的收入來排榜,實際上2個小時翻譯下來,重新排序,然後保留前500個,就這麼簡單。但全球500強很好很無聊,並不吸引老百姓。」胡潤說。

「可能他的中國話沒有中國人流利,但是他更知道怎麼和個人企業家合作,與他們溝通,瞭解他們的希望與夢想。他會運用一些心理學的因素。」胡潤團隊的一位前成員說。

在胡潤之前,很多中國的觀察者、調研者忍不住也成為富豪圈中的「一份子」,比如《中國企業家》雜誌的前任社長劉東華以及《創業家》雜誌的總編輯牛文文。劉東華的正和島是為頂級企業家群體打造的高端社交平台,他在很多年裡一直扮演著企業家相互之間、企業家與公眾之間的「連接者」;而牛文文,他直接聯合一批親密的投資人,創業做了自己的「黑馬事業」,包括i黑馬平台、黑馬營、「黑馬大賽」等。

胡潤清楚自己擅長什麼,作為榜單提供者,他本質上也是個媒體人。但不同於長期跟蹤著中國企業發展進程,而且滲透更深、觀察面更加豐富的劉東華和牛文文,和他所排名的對象保持距離,會給他帶來最大的利益。對他該扮演的角色來說,旁觀比參與更有利。

同時他也有自己的一套讓自己的生意與富豪發生關係的辦法。

他選擇了另一條路:胡潤百富公司從形態上是媒體和公關公司的綜合體,製作各種富豪排行榜是為了滿足公眾和地方政府的需要;幾本高端雜誌可以為財富階層提供資訊;除此之外他還參與主辦體育賽事、舉行各種私人宴會,建立自己的品牌和小圈子。富豪們有時成為他營銷的對象,有時又成為他營銷的內容,但他從未與他們站在同一陣營。

胡潤的手機號不再像幾年前那樣印在名片上了,他說是因為害怕「垃圾電話的騷擾」。他的手機裡有上百個富豪的手機號,但他不保證能打通所有的號。

他跟富豪的關係並沒有外界想像的那麼親密。「直接打電話的不多,因為他們都太忙了,打了他們也不接。」

「他把自己最核心的信息價值捂得死死的——他閉口不提榜單如何設計、如何實現、如何保證它是否可靠。」

胡潤會在舉辦各種活動的時候群發消息給每一位企業家。從富豪的角度看,這類消息和會所活動、俱樂部通知一樣——不至於特別重大,也不至於完全值得忽略。價值取決於活動本身,而不是胡潤的面子。

胡潤很少跟富豪們保持私交,有些人一年只會見一次,「連續10年,跟一個企業家一年見一次面就算是朋友。」雖然張茵連續3年被排在女富豪榜首,但胡潤跟張茵只見過三次。

有的時候他也會主動建立一些聯繫,他邀請泛海集團的盧志強來參加自己辦的週年慶典,一共邀請了十次,前九年盧志強都沒有出現,到第十年的時候,胡潤終於見到了盧志強。「可能第十次問他,他就不好意思不來了。」

不過,他同錢與富豪的聯繫卻不能斷。和錢有關的信息是連接他和富豪之間最有價值的通道。

他製作了三本雜誌,《胡潤百富》關注企業家的動向,另外兩本雜誌《胡潤馬道》和《擎》分別為富豪介紹馬賽、遊艇和私人飛機。他還做了一本名叫《胡潤名校指南》的書,意在幫助那些想把孩子送出國的企業家,他最近的新舉動是推出《胡潤藝術家排行榜》,教富人們欣賞收藏名人字畫。

這類雜誌出版不算頻繁。比如《擎》,每年出兩期,印數3000份,並不在市面上銷售,而是直接送到客戶手中,最新一期的主打內容是一份全球最貴遊艇的排行榜,介紹了每艘遊艇的價格和具體租賃方式。

胡潤百富公司現在主要的收入來自於贊助費,有媒體曾經報導,2006年百富榜的冠名費就已經超過千萬元,但胡潤本人並未直接證實這個數據。為地方政府定製榜單,胡潤的收入來源是企業冠名贊助,這些企業通常是地產商或者酒店。對他來說,做一份地方性榜單並不困難,根據十多年的制榜經驗,這些早已駕輕就熟。「人們總是希望知道他們附近的首富是誰。」這對他而言是一個最有利的需求,在這樣的合作中,他很清楚地方政府需要什麼,自己能提供什麼,以及能得到多少回報。

更重要的是,這是個可複製、低成本的模式。

這讓他即便有管理上的短板,在短期內看來也不是件讓他焦慮的事。「我知道很多大公司,其實管理都不好,甚至差得驚人,但它們都發展得很大,因為它們抓住了最重要的那一兩點。」

我也想過開一個鋼鐵部門,我也想過開一個在線遊戲部門,我也想過開一個礦業部門,我也想過做房地產業的。」胡潤開玩笑說,但他其實知道自己最適合做什麼。

他的榜單也可以變化成任何賣得出的信息資源。比如與北京某酒店合作推出《胡潤品牌榜》,與某銀行推出《高淨值白皮書》,與某商業化研究中心推出《胡潤財富報告》,他的頭腦裡好像裝著無窮盡的榜單,只要有機會,他就可以適時推出。

作為一個精於營銷,而且懂得大眾心理的人,對於各種媒體採訪,胡潤始終保持著適度警惕。他在出席各類採訪和發佈活動時,面對大部分對他榜單的提問,他都能給出類似的回覆,就像是事先排練許久的一個標準答案。

他把自己最核心的信息價值捂得死死的——他閉口不提榜單如何設計、如何實現、如何保證它是否可靠。在他簡略的描述裡,人們大概知道它靠的是財務數據分析,以及採訪、面談等信息綜合。這個可複製的金礦,他不想交給別人。

隨著人們對他個人品牌的關注,近來,他開始喜歡講一個自己去非洲爬乞力馬扎羅山的故事。那次旅途一路非常艱辛,離登頂還有幾百米的時候,他累得實在爬不動了,於是轉身下了山。胡潤總結說:「我沒有那種目標,必須要做到第一,必須要走到頂。我就儘量根據自己的能力,如果實在做不到就算了。」

另一個常出現的例證來自他的家族先輩,據說在英國工業革命時代,他們的家族曾經經歷過一段輝煌,「我爺爺說過,不管做什麼事,其中一件事你總可以做到全球第一。」

他似乎想通過這些故事強調一件事:他只做力所能及的事,而且在這個領域他願意為之努力到極致。

現在胡潤已經擁有了一個「第一」——他的中國富豪榜。他還在繼續做更多的事,可他不會輕易表達出自己的野心。

在他所有的才能裡,最重要的一條是他知道自己的坐標與價值,他勤奮,懂得把握機會,不畏懼,不期望太高。他瞭解人們在想什麼且善於營銷。這的確也已經不容易。

從雙匯的一季度季報看雨潤的長期增長潛力 青驪踏春草

http://xueqiu.com/9558465815/290626521、雙匯一季度日均屠宰量4.34萬頭,去年同期為3.6萬頭,產能利用率達到78%,根據我們的調研,其目前日均屠宰量接近5萬頭,庫存8萬噸,幾近極限。從這個角度來說,屠宰行業迎來了新一輪上升週期。好日子終於來了。由於雙匯的產能利用率增長達到極限,這無疑會給雨潤帶來機會,也為雨潤提升產能利用率帶來外部有利條件。

2、豬肉的品牌化有加快的跡象。品牌豬肉店如雨後春筍般增長。雙匯的加盟店預計2014年內增加1.2萬家,增長率為40%。從這個角度看,李世保預計雨潤專賣店渠道三年內達到2.3萬家,實現的可能性在增加。

3、以雙匯較高的產能利用率計,屠宰業務的毛利率已經高達11.3%,若豬週期來臨,理論上還有上升空間。這似乎可以解釋雨潤上一個週期高達15%的肉品毛利率,並非財務造假。同時,這也說明,雨潤屠宰場還有巨大的屠宰量和毛利率雙重理論增長空間,潛力巨大。若冷鮮肉市場真正啟動,並佔比大幅提高,雨潤在二、三線佈局的劣勢就可以轉變為成本優勢。當然,這還需要時間驗證。

4、關於「豬週期」如何影響企業的利潤,2010年國金證券的分析員陳鋼做過一些產品毛利對豬價變動的敏感度分析,雖然是上一個週期的情況,關於數據的精確性,就不必吹毛求疵,但至少在方向上,可以給一個參考。若豬週期來臨,屠宰和肉製品業務都有很大的毛利率增長空間。而且雨潤和眾品對豬價的敏感度最高,最具彈性,在豬週期這一主題下是最好的投資品種。

雨潤的幾個疑點 鄔碩晉Wilfred Wu

| ||||||

在普通法的系統,刑事案件的審訊原則,是疑點利益歸於被告,不以疑點作定罪的考慮。不過,資本市場不是刑事案件法庭,若果投資者遇上疑點重重的財務報表,應以疑點作為投資與否的主要考慮因素。 在內地經營凍肉鮮肉業務的雨潤食品(1068)已上市多年,然而近年業績有點波動和飄忽。2010年錄得$215億港元(下同)的營業額,和歷史最高的$27.4億的稅後盈利;2011年的營業額更進一步增長至$323億,但2012年卻倒退回$268億,兼錄得$6.2億的虧損。2013年的營業額繼續下滑,只有$214億,跟2010年相若,但稅後盈利只是當年歷史高點的1.4%,約$3,900萬。看見這類過山車式業績,營業額可以在$214億與$323億之間游走,毛利率可以在1.5%至14.4%之間,一般增幅減幅、毛利純利是多少的分析,其實已經沒有多大意義。財務數據,應當與社會因素和經營環境一起閱讀,才有價值。肉食屬食品類,是必需品,不易受經濟周期或消費意慾所影響。中國大陸近年的GDP增長都穩定在7%至8%之間,是必需品收入增長的合理指標,營業額增長太高或出現倒退,都是奇怪的現象。雨潤近年營業額的變化,都不在這條大軌道上,叫人難以評估。加上從營業額看,雨潤是規模相當的營運者,但竟然像攤檔小販一樣,對毛利率沒有議價能力,是不常見的事情,令人疑竇難消。

除卻從宏觀角度看,微觀一些雨潤的應收貨款數據,同樣會發現不易理解的現象。雨潤2013年底的應收貨款為$7.2億,平均周轉期是12.3天,情況屬理想。可是從附註看賬期數據,$7.2億應收貨款中,有$1.4億是31至90天的賬期,有$1.5億是91至180天的賬期,超過180天,也有$6,400萬。超過30天賬期的應收貨款,佔39%,跟平均周轉期的12.3天,有相當明顯的差別。由於應收貨款周轉期數據,與營業額相關連,因此可以推算在雨潤的營業額中,應有相當大的部分是現金交易,不用掛賬,也沒有出現在應收貨款內,這足以把周轉期日數拉低。既然雨潤有相當大的營業額,來自不用掛賬的客戶,管理層何不乾脆採用同樣的貿易條款對待其他客戶,減低回收賬款的風險?這是來自報表另一個不尋常的疑點。若從資產投資的方向看雨潤的表現,情況也是令人失望。2010年底時,雨潤的非流動資產只有$115億。當時的規模,尚可完成$215億的營業額,以及錄得$27.4億的歷史最高盈利。三個年度後的2013年,非流動資產增加$91億至$206億,但營業額反而下跌了$1億,盈利更下跌了98.5%。從營運表現來評核這$91億投資,毋庸置疑是沒有成效的投放,也只會令投資者對管理層的能力,有更直接的合理懷疑。 鄔碩晉Wilfred Wu 資深會計師,現任貝德富理的執行董事,在不同的會計範疇歷練廿多年,近年專注企業重整及法證會計的專項工作。曾在不同報章撰寫財經專欄,喜歡從財務報表,發掘被數字隱藏的現象。[email protected] | ||||||

富貴生命IPO解析:高利潤的死亡生意 財說

來源: http://xueqiu.com/9041141730/33825165【毛利率高達80%的殯葬股IPO時您會買嗎?】亞洲最大綜合殯葬服務商馬來西亞公司富貴生命將於本周四至下周三公開招股,預計12月17日上市,擬集資22.8億港元,目前已引入兩名基礎投資者,認購共6000萬美元。該公司有何投資價值?且看財說為您詳細解讀!

殯葬業——這是一個鮮被人提起,但又幾乎沒有人能躲得過的行業。

相對於人活著時身處的各行業鋪天蓋地的營銷廣告,死亡的生意要更隱蔽。美劇《六尺之下》(Six Feet Under)里,編劇借一個殯葬服務家族的故事揭開了這個行業的黑色面罩。而今,在資本力量的驅動下,大型殯葬服務提供商也相繼走上了上市路,它們如何賺錢也早已不再是秘密。

今天,財說要為您介紹的就是即將赴港上市的馬來西亞乃至亞洲最大的殯葬企業:Nirvana,這個英文單詞寓意“涅槃”,而公司為了迎合華人“厚葬”的傳統,將中文名譯為“富貴生命”.

富貴生命12月4日開始招股,預計於17日在香港掛牌上市,招股書顯示,富貴生命擬發行6.75億股,招股價區間為3-3.38元,最多融資20.36億元。

死亡鏈條上的生意

死亡的降臨可能只是一瞬,回歸自然的過程卻不簡單,且每步都有錢可賺。

不同文化中的殯葬內容不盡相同,但殯葬服務大致分為殯儀和殮葬兩種。殯儀咨詢規劃、遺體運送、防腐、瞻仰遺容前對遺體進行化妝、靈堂出租、舉行禮儀等,這些都歸為“殯儀服務”。《六尺之下》里的Nate對其中對遺體的“裝扮”表示不解,在他眼里,扭曲的面孔、殘留的血跡、還有散發著的並不愉悅的氣味,這些都是死亡的一部分。

盡管並非不可或缺,體面的殯儀服務依然被大多人看作是對死者的尊重以及對親友的慰藉。

眼花繚亂的殯儀服務過後,才進入殯葬的最後一個環節:殮葬,這是從送殯到土葬或火葬的過程,期間的服務主要包括火葬、墓穴及骨灰盒設計建設、墓園和骨灰盒設施維護。

Frost Sullivan數據顯示,2013年,馬來西亞殯儀和殮葬市場規模分別為1.01億美元和4.24億美元。

作為亞洲最大的殯葬服務供貨商,富貴生命目前在馬來西亞、新加坡和印尼共擁有十座墓園、十二座骨灰壇、兩間殯儀館、六個火葬場。馬來西亞是公司最大的市場,2014年,公司82.2%的營收來自那里。而作為馬來西亞最大的殯葬企業,富貴生命在當地的份額達31.1%,在另兩個市場——新加坡和印尼——市場份額分別為14.3%和0.9%,泰國的業務預期在2014年也將開始運營。

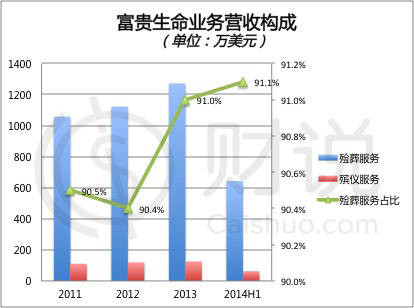

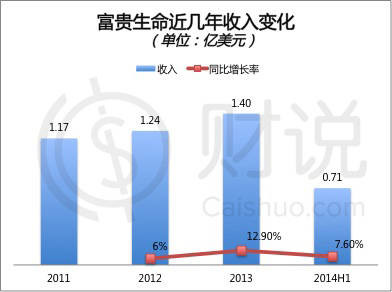

富貴生命的業務覆蓋了整個殯葬服務產業鏈。2013年,公司營收約為1.4億美元,其中91%來自殯葬的後半個環節——殮葬服務。1990年以來,富貴生命墓園的規模已由20.2萬平方米擴大至目前的260多萬平方米。

“預售”概念的興起

伊斯蘭教是馬來西亞國教,在伊斯蘭教中,死亡是一個人最後的必然歸宿,是肉體的消失和精神的升華,是人生的複命歸真,而不是生命的終結。

很多時候,死亡來得突如其來。家人深陷悲痛,殯葬企業需要快速地提供服務,顧客很少有時間定制產品及服務,這部分為即用市場。

與內地福壽園不同的是,富貴生命更多的生意來自預售市場,即公司以預售方式提供殯葬服務及產品,這也與當地的宗教文化是分不開的。

富貴生命的預售市場一般為40歲以上的人士,公司自1990年及2000年起一直以預售方式提供主要殯葬服務及產品,市場潛力也遠大於即用市場,根據Frost & Sullivan數據,以合約銷售計算,公司在馬來西亞整體預售殯葬服務市場占有率達56.3%,且沒有其他競爭對手擁有超過6%的占有率。

2011年、2012年及2013年預售服務占集團合約銷售總額78.7%、80.8%及83.9%。

根據Frost & Sullivan預測,2013年至2018年殮葬服務及殯儀服務的複合年增長率為15.1%及7.9%,當中,預售市場的複合年增長率將達到19.7%,高於整體行業水平。

強大的預售市場也可增強公司的現金流,有利於公司擴展業務。

高利潤從何而來?

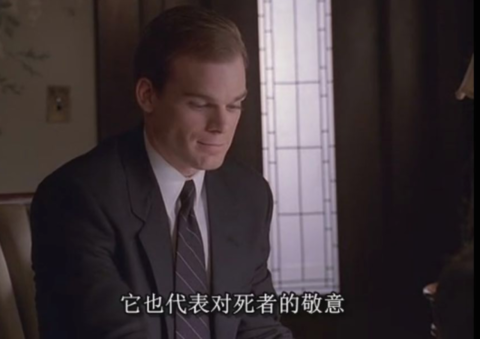

“實心紅木、配有手制樹瘤裝飾、跟豪華汽車內部所用材質一樣,9千美元。” “這不只是棺木,它還代表著對死者的敬意。”《六尺之下》里,David這樣向一位丈夫剛剛逝去的女士推銷殯葬產品。

殯葬服務相對個人化,殯葬承辦人根據逝者生前背景、喜好或家屬意願等提供量身定制的產品和服務。家屬痛失至親的悲痛以及傳統的“厚葬”心理讓殯葬業變成一門高利潤行業。

墓園建設所需的水泥、鋼筋和花崗石,棺木、神主靈牌、骨灰盒等所需要的夾板是殯葬服務的主要原料。Frost & Sullivan數據顯示, 2009年到2013年,一噸夾板的成本從414美元增加到515美元,而同期一件木葬棺材的售價則從627美元提高到742美元。

富貴生命近幾年毛利率不斷提升,2013年為71.1%,而中國內地最大的殯葬企業福壽園毛利率更是高達80%。但二者2013年的凈利率相當,均約為27%。

殮葬及殯儀服務及產品的最有效銷售渠道是通過網絡渠道進行,第三方銷售代理透過本身的社會網絡,向熟悉的親友銷售服務及產品。截至2014年6月30日,富貴生命共有約9600名銷售代理。

2013年,富貴生命銷售及服務成本由2011年的34.4%降至30.4%,但其中的墓地土地銷售成本卻逐年增加。 2011年、2012年、2013年,及截止2014年6月30日的6個月,墓地土地收購成本占墓地銷售收入的比例分別為5.6%、5.0%、5.2%和6.6%。

地下越來越擠了,以至於在馬來西亞,一些逝者不得不“合租”,共享一間墓穴。墓地空間的緊張、土葬費用的高昂也讓火葬在非伊斯蘭教徒中的比例開始提高,(在伊斯蘭教中,穆斯林只能夠土葬)。富貴生命並未披露火葬業務比例,但在美國等世界其他地方,火葬已經變得普遍。

1960年,一場美國葬禮的成本約為706美元,其中只有3.56%的遺體為火葬。而今天,一場傳統葬禮的成本已飆升至8000至10000美元,而火葬的比例也提高到了42%。

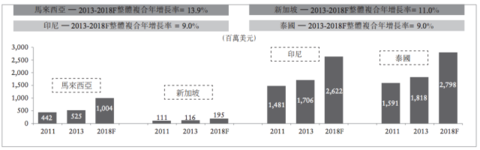

盡管死亡的成本也越來越高,但就像稅負一樣,殯葬業幾乎沒有人能躲開,這也使得殯葬業是個相對穩定和安全的行業。Frost & Sullivan預計2013-2017年,馬來西亞殯葬業將以13.9%的年均複合增長率增長,同期,新加坡、印尼和泰國市場的預期年均複合增長率分別為11%、9%和9%。

馬來西亞的殯葬服務業極度分散,共有超過670家殯葬服務提供商,其中主要包括小型非綜合的殯葬承辦人、獨立墓園及骨灰龕運營商。馬來西亞只有5家綜合殯葬服務提供商,而以市場占有率計算,富貴生命是最大的一家:公司在即用殮葬服務和殯儀服務市場的占有率分別為10.7%和8.5%。

這已經是個相對較高的比例了,在中國,經營性公墓有上千家,按照年度收益和地理範圍計算,福壽園排名首位,但業務量卻只有全國的1%,這並不能阻止投資者的追捧,去年年底,福壽園在香港上市,成為港股自2013年以來認購人數最多的新股,而富貴生命(1438)有望再一次引燃投資者對殯葬股的熱情。

福壽園上市後股價表現,股市有風險,入市需謹慎。

閱讀財說更多精華文章歡迎一下目錄鏈接:

http://xueqiu.com/9041141730/32370964

主題投資、新股解讀、熱門個股剖析、投資知識補習等等一網打盡,為您開啟海外投資之路$福壽園(01448)$ @今日話題

上財說,給您一張財富綠卡,讓您暢享財務自由!

逝者如斯乎---2015年6月3日關於百潤的memorandum Nainital的碎片哥

來源: http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a54e96a0102wzkc.html下午偶然看到 這份 紀要 唏噓一下

Next Page