- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

招商銀行2011年一季報淺析 世路勞生

http://blog.sina.com.cn/s/blog_624077750100rnkz.html

1. 一季度淨利潤88.1億,同比增長49%,這一點沒有什麼好說的.

2. 一季度實現淨利息收入173.57億,淨利息收益率達到了2.98%,2010年全年是2.65%,這樣粗略估算一季度平均生息資產達到了23300億, 雖然一季度貸款只增長了743億(5.2%),但是生息資產增長了近1800億(8.3%).同時資本消耗也相當大,核心資本充足率降到了7.66%,已 經到了非融資不可的地步了.

3. 就招商銀行公司來講,總貸款撥備率提高到了2.16%,離傳說中的2.5%撥備目標不太遙遠,管理層所說2014年達標基本可信.不良貸款率0.63%.一季度撥備接近20億,單季撥備率4.7%,這一撥備足夠充分.

4. 就公司而言,活期存款56.7%,基本與去年低持平.零售存款佔比36.4%,這一比例相比去年底略有下降.這一數據目前民生銀行是17.38%,浦發銀 行17.1%,興業銀行16.4%,中信銀行17.38%,深發展15.13%,所以說相對其他銀行招行優勢依然非常明顯,這依然是招行低成本的最大競爭 力.貸款中零售貸款佔比達到35.26%,略高於去年底的34.65%,零售銀行的特色繼續深化.

5. 金葵花客戶數量達到71.5萬戶,也就是說一季度金葵花客戶增加了4.5萬戶,這一數字應該相當驚人.這一趨勢希望招行能夠延續.

6. 永隆銀行總資產,淨利潤,股東權益都有小幅增長,不足的是存款下降了1.2%,這一點應該引起注意.

7. 招行季報唯一美中不足的是管理費用略高了,一季度業務及管理費73.15億,同比增加33.46%.招行最近5個季度的管理費用如下:54.81億,60.63億,72.74億,96.63億,73.15億. 目前還看不出任何招行節約資本的行為,需待繼續觀察.....

華爾街滋生的惡性「腫瘤」——「佔領華爾街」運動來龍去脈淺析 陳思進

http://blog.sina.com.cn/s/blog_5ef1fe090102dulo.html

這場「佔領華爾街」從紐約迅速發展到了全世界80多個國家一千多個城市的運動,已經明顯地敲響了警鐘:「我們的世界病了!」而且不是小病,而是來自人類日 益膨脹的現代化高消費,由自導歐美這三、四十年的經濟理論所背書,由橫行全球、以華爾街為代表的金融體系滋生的惡性「腫瘤」!

「佔領華爾街」運動來龍去脈淺析

文/陳思進

(一)

在夏日最後一個長週末(勞工節)剛過完不久, 9月17日,在紐約下城的華爾街,爆發了一場所謂「佔領華爾街」(Occupy Wall Street)的示威。不過在當時,這百八十人「烏合之眾」,在抗議示威每天都有的美國,還不入大媒體的「法眼」,以為只是個小打小鬧而已,並沒引起多少關注。

而幾週後,這場示威運動依然持續著,並迅速發酵,人數每天在不斷地增加,從最初的幾十人,到幾百人,到上千幾千人,演變到了10月5日的幾萬人,聲勢浩大,而且從紐約蔓延到全國各大城市,甚至到了美國的首都華盛頓,所謂「從華爾街到華盛頓」!

在示威的民眾中,有著各種訴求,從最初「要工作!要工作!」,「我們代表99%的社會」,駐紮在華爾街附近的祖科蒂公園的抗議者舉著牌子,每天跑去華爾街的金融機構外遊行。示威活動發起網站宣稱:「我們共同的特點是佔總人口99%的普羅大眾,對於僅佔總數1%的人貪婪和腐敗,我們再也無法忍受。」並表示要「將佔領行動維持數月」。

迄今為止,示威抗議還在繼續著,示威者們在美國紐約金融中心華爾街祖科蒂公園安營紮寨,這裡到處都是抗議者打出的海報和標語,儼然成為了抗議者的「大本 營」。抗議者舉著「我們代表99%的社會」的牌子,喊著「華爾街需為一切危機負責」、「向華爾街徵稅」、「將金錢踢出選舉」、「停止寵溺華爾街高管」、 「還我們的稅收」等口號。

抗議者中有大學教授,工程師,甚至交易所前交易員,大多數是白人中產階級,是這次金融危機中受影響最大的。最新數字顯示,美國有4600萬人生活在貧困下 之下,9月底的官方失業率高居9.1%,實際失業率超過17%。而失業者一旦離開專業工作一年以上,便會喪失專業能力,以致於可能再也無法回到專業崗位 上……

很多人裹著毯子或者在睡袋裡過夜,也有的睡在別人捐助的床墊上,有的甚至搭好了帳篷,自設廚房,提供食物,附近還設有簡易廚房和圖書館等。組織者們還成立了「冬季化委員會」,以便為將來的寒冷天氣做準備,顯然示威者們準備在那兒過冬了。

而且,現在全球真可謂「地球村」,美國的「佔領華爾街」就在這一個月不到的時間,便從美國蔓延到了加拿大,包括我所在的多倫多,從北美到英國,從法國到西班牙,從歐美到亞洲的韓國、台灣、香港等城市。前天(15日) 「佔領華爾街」抗議浪潮已經席捲全球,歐洲、北美、拉丁美洲、亞洲和非洲至少有82個國家的上千個城市,同步舉行示威。

從十天前開始,美國各大媒體便「不敢小覷」了,將這場運動放在頭版頭條上跟蹤報導,自然引起了美國全國各地民眾方方面面,上上下下的關注,並且得到了不少好萊塢明星及工會的支持,連政治人物們也開始紛紛登場點評。

但美國兩大黨對佔領華爾街的看法卻有所分歧。相對於共和黨總統參選人凱恩、羅姆尼與金裡奇等嚴詞批判佔領華爾街的抗議民眾,民主黨對佔領華爾街活動顯得較為寬容,總統奧巴馬和副總統拜登都表示理解,眾議院少數黨領袖佩洛西更表示支持。

公開表示支持的還有美國前總統克林頓和前副總統戈爾,認為美國的民選官員在「從經濟到氣候危機」等領域都令民眾失望,並稱蔓延全國的抗議運動是「真正的草根運動」。

下文將接著詳談,民眾為何如此痛恨華爾街呢?

(二)

上文介紹了「佔領華爾街」運動的發展狀況。接下來談談民眾為何如此痛恨華爾街呢?

想當年,每年底年初是華爾街最興奮的時候,華爾街公司一個接一個宣佈發放獎金的數額,相比之下一家比一家絢麗多姿,這個公司每個員工平均20萬美元,那個公司30萬美元,媒體也跟著湊熱鬧幫著華爾街人數錢,搞得華爾街員工個個都好似好萊塢明星似的。

記憶中最興旺的一年,雷曼兄弟每個員工的平均獎金是52萬美金,美林56萬,高盛66萬!那一年全華爾街30多萬員工,每人平均收入是30萬,足足高出美國平均收入的7倍!那些交易員、基金經理,每年拿一個百萬紅包稀鬆平常,上千萬也不少見。

而2007年底,華爾街已然陰云密佈,多家投行面臨著巨額的虧損,可他們的年終獎金卻仍然以盈利創紀錄的2006年為標準,其中一個對沖基金的管理人保爾 森(與美國現任財長無親戚關係),竟然拿了一個35億美元的大紅包!據統計,2007年,單那五大投資行的全年薪水支出就高達700億美元,比2006年 還高出18%,這些巨額獎金直接導致各行的流動資金劇減,隨著2008年次貸風暴的升級,各大投行開始捉襟見肘,運行困難。

甚至在巴克萊以17.5億美元買下雷曼的紐約投資部門後,還將部分員工的分紅計劃包含在收購協議中;紐約留下的一萬員工,可望分得25億美元紅利,而這筆紅利金是在雷曼破產之前設立的!但與此同時,有多少投資雷曼的普通投資者正為賠錢哭泣著……

然而美國第一輪的救市計劃(QE1),實際上只是救了引發金融危機的始作俑者華爾街。現在三年多過去了,成千上萬失去了工作的人依然找不到工作,越來越多 的美國人工作將不保,以至失去家園,美國夢無從談起。雖然官方實業率在10%以下,可實際失業率超過17%,年輕人的失業率更是超過25%,漸漸地對未來 失去希望。而華爾街人依然我行我素,該拿的錢一分不少,該拿的獎金也一分不少,怎能不引發民怨呢?

也難怪美國民眾群情激憤,因為好些華爾街大鱷,在市場好的時候賺錢,自然無可厚非。但在危機來臨之時,華爾街大鱷真好似凍僵的蛇一般,仰仗著政府的救助, 而政府的錢是哪兒來的,還不是來自大眾特別是中產階級的納稅,被救活之後,非但對經濟恢覆沒有任何貢獻,反而但在經濟危機之時,照樣吃香的喝辣的。而美國 普通民眾卻每況愈下,房價依然跌跌不休,失業率依然高企,有工作的也朝不保夕,年輕人更找工作無望。

有人覺得這美國人是不是也「仇富」,當然不是!美國人從來不仇富,美國人是全世界的移民,就是衝著致富去美國的,只要是公平合理的致富,美國人非但不仇 你,反而會將你作為榜樣,敬重你更崇拜你!像前幾天去世的蘋果公司創辦人之一喬布斯,財富積累接近百億,有哪個民眾「仇」他,沒有!民眾仇恨華爾街大鱷, 是因為他們富得不合理,不公平!美國人從來不講絕對平均,但要公平!

不過,美國人雖然不仇富,但如果社會貧富過於懸殊,必定會造成金融、以至經濟危機。

下面接著談一下美國經濟危機的前世今生。

(三)

這次美國的經濟危機,已經被認定為是自上個世紀30年代的大蕭條以來最嚴重的一次。

接下來談談美國上個世紀那次大蕭條來由吧。

羅斯福的新政中有一條,把美國民間所有的黃金都收歸國有,從而廢除了金本位制;然後發行信用貨幣,這才度過了大劫難。如果說那次危機是金本位惹的禍,其實只說對了一半兒,更關鍵的原因是財富的不均。

我們時常看到這種現象,一方面,富人們錢多得花也花不完,也無需再花費,因為他們和普通人一樣,一天吃不了二十頓大餐,晚上睡不下十八張大床,更不可能同 時開十輛豪華車;而另一方面,普通民眾買不起房,坐不起車。由於通貨膨脹,相對消弱了人們的購買力,普通百姓的實際收入下降了。而造成通脹的原因是虛擬的 需求被吹大,鼓勵提前消費、借貸消費的模式,使 98%的人口越來越依賴於2%的富人,因為富人掌握著整個社會的金融命脈,每一塊美元都來自於借貸的金融系統。因此,為了住上「自己」的房子、開著「自 己」的汽車、甚至為了能把食物擺在餐桌上,98%的大眾就不得不向他們借貸。

當不幸之人無法償還債務時,金錢的來路便被富人給切斷了,他們停止借錢。隨著破產的人越來越多,對市場上的商品和服務的需求開始下降;接著企業開始解僱員 工,結果這些人便無法償還債務或把食物擺上餐桌,惡性循環。作為社會消費主體的老百姓,其購買力大幅下降,而剩餘的產能富人們又消化不了,產出和需求就失 衡了。一旦少數人的消費不足以支撐社會總產能的時候,這就是所謂的產能過剩,經濟危機就爆發了。

當今的美國,1%最富有的人掌握著社會財富的40%,卻沒有承擔相應的責任;華爾街是導致2008年金融危機和目前經濟困境的始作俑者,卻得到了政府的巨 額救助,導致危機的「苦果」由納稅人吞嚥。這次美國就是因為過度放鬆信貸造成金融泡沫,金融泡沫破滅成為金融海嘯,而貧富懸殊使得金融海嘯演變成經濟危 機。

除了貧富懸殊,目前美國另一個關鍵的問題就在於如何降低失業率,只要這個問題能解決,其他的一切問題都會慢慢地迎刃而解。就連近日因「落跑新娘」而成為新聞人物的《花花公子》創辦人、高齡85歲的休赫夫納,在CNN的一個訪談中也提到:「Let's Get People Back to Work!」(讓人們回去工作!)

下面談談美國的失業率怎麼會這麼高,工作都到哪去了。

(四)

MIT教授最早提出,美國自上個世紀70年代開始,已漸漸進入了所謂的「金融資本主義」,即漸漸地金融業、服務業做為經濟支撐,從將中低端的製造業開始遷移到人工低廉的國家——發展中國家,到將中低端的信息業外包,如到印度,一直發展到各行各業只要能外包就儘量外包。

結果,拋棄中低端製造業,加上其他大量職位外包的結果,使得美國工作職位大量流失,而靠金融業、高端服務業支撐的經濟,又不可能提供那麼多人就業。同時美國金融資本主義以及所謂的「全球化」也扭曲了貿易互通有無的初衷,實際上是浪費地球資源。

本來大家以為,將中低端的工作外包,自己生活在食物鏈的最高端,只用提供金融服務,就可以生活得舒舒服服,物價便宜,環境優美。讓人家做工,我來享受,算 盤打得真不錯。而事實上,這幾十年來,美國也得卻如此,佔盡了便宜。前些日子,國內媒體爆出了美國物價比中國便宜,令國內震驚!

但是,好景終有盡頭。由於工作卻越來越少,對於那些沒工作的人來說,東西再便宜,環境再好也沒有意義了。事實上,在所謂全球化之下,使美國總體財富大幅增 加,但問題是,這個大蛋糕並不是平均分切的,美國總體財富再多,但由於分配機制,社會財富不可能相對均衡地分配給99%的大眾。對於失業者來說,最多只能 靠微薄的社會救濟,只能維持最基本的生存而已。美國總體財富增多到哪去了呢,正如這次運動中那個最醒目的「1%」——到了1%美國人腰包之中。

於是和上次大蕭條的根源如出一轍,貧富懸殊,導致產能過剩,導致產能過剩,危機是必然的。前幾十年,靠著一個接著一個泡沫來掩蓋危機,每次都是以一個更大 泡沫來掩蓋前面一個比較小的泡沫,一直到這次次貸危機,這場遊戲玩兒到了頭,因為在近期再也找不一個更大泡沫來提供就業了。

No Jobs!沒有工作體現出來的貧富懸殊是當前美國最大問題,也正是「佔領華爾街」運動的緣起。

那麼怎樣才能降低失業率呢?該想的辦法美國幾乎都想盡了,從QE1到QE2,然而錢就是無法流入需要的地方,比如流入實體經濟,流入製造業,吸引企業僱用 更多的員工。事實上就連這次在金融危機中拿到政府救助最多的華爾街,也將開始裁員了。很明顯,美國經濟已對貨幣寬鬆產生了抗藥性,別說QE3了,就是 QE13也起不了多大的作用。因此美聯儲已經暗示,暫時不會推出QE3。昨天(10月18日)美聯儲主席伯南克甚至稱,美聯儲有可能會通過上調基準利率的 方式來打破資產泡沫。

那怎麼辦呢?就只有一招了,也就是前些日子想競選下屆總統的紐約地產大亨唐納德特朗普提出的,讓流失到海外的工作職位重新再回來,使美國以金融業、服務業為支柱的產業回歸到實業,即讓美國人返回工作崗位自己生產,為社會創造真正的財富。

為此,近期美國國會正在討論一項議案,其關鍵點是吸引美國的跨國公司海外利潤回流美國,以此加強美國國內的投資,進而提高就業率。為了實現這一目標,政府將給與企業非常優惠的稅率,從目前的30%大幅降至5.5%,對資本來說,具有不可抗拒的吸引力。

事實上,據波士頓諮詢公司報告顯示,2000年中國製造業時薪僅52美分,而美國為16.61美元,當時中國人的時薪將佔是美國人時薪的3%。而到 2015年時這兩個數值將分別達到4.41美元和26.06美元,屆時中國人是美國人的17%,增加了14%,中美之間工資差異正不斷收窄。除了中美之間 工資差異正不斷收窄,中國房地產價格這些年的猛漲,也大幅提高了在中國辦企業的成本,中國為吸引外資的那些優惠條件漸漸地取消,美國企業很可能漸漸地離開 中國。

我們希望美國能找到一個能擺脫經濟困境的行之有效的辦法,不過,同時也在暗暗為中國擔心。因為美國海外企業漸漸回歸美國的話,那將會在一段時間內對中國產生衝擊。因此,中國要做好準備了。

不過,美國企業離開中國,是否會都回歸美國,或對降低美國失業率起到多大作用,目前還很難說。

(五)結論

總之,這次 「佔領華爾街」活動暴露了美國經濟、政治和社會的深層次問題,蔓延全國的示威,凸顯了時代背景下的美國式痛苦。許多美國人認為,社會發展方向出現了根本性錯誤,質疑經濟體制不再平等地把果實分給社會各階層。

從目前發展來看,雖然參與人數急劇增加,並從紐約擴大到了全國,但抗議活動是非常理性,應該不可能演變成大規模騷亂,而且出現大規模騷亂局面對誰都不利。 另外,無論如何這場運動最終的結果如何,美國經濟都不得不最終直面這一次危機。若不能採取刮骨療毒的結構大改革,重新清理金融業和實業的關係,美國經濟則 不可能真正實現復甦。而類似的抗議遊行,則會不斷發生。

這次「佔領華爾街」活動,其實是美國民眾質疑經濟體制不再平等地把果實分給社會各階層的訴求,是抗議社會發展方向出現了根本性錯誤,也是對近幾十年美國金融模式的反思,只要美國對這種模式不改弦更張,經濟危機便將不斷發生,並持續下去。

不過,話說回來,這次佔領華爾街運動並不意味著美國從此走向衰落,而從美國政府,媒體對這次運動的處理方式,以及百姓對這場運動的態度可以看出,恰恰意味著美國依然是全球最有生命力,最具有自我調節機制,具有自癒能力的最強大的國家。

2012奧馬哈之行後記——淺析伯克希爾的文化 weblucas

http://xueqiu.com/3622329429/21910214作為一名業餘投資者,成為巴菲特的粉絲已有數年,通過讀他的年報已然獲得好多生意和投資問題的解答,但總想現場聽聽兩位老爺子的教誨。今年跟隨雪球 前去奧馬哈朝聖,抱著不為尋求答案,只為感受現場氛圍的期待而去,不虛此行,滿載而歸,心情至今尚未平靜,同時本著用圖片記錄快樂,用文字表達思考的宗 旨,在這裡留下一點認真生活和求索的痕跡,見笑於大方之家。

奧 馬哈,一個美國中部的農場城市,在最近的熱播美劇《The Big Bang Theory》中,當女主角Penny說自己的家鄉是Nebraska的 Omaha時,被人嘲笑為「鄉下人」,原來連美國人都不待見這個地方。但就是這個「鳥不拉屎」的地方卻像聚寶盆一樣,吸引著全世界最富有的一批人,在每年 的4、5月,自發地彙集在一個簡陋的場館裡,聆聽2位老人的談話和教導,年復一年,樂此不疲。究竟是什麼力量吸引了那麼多人參加這個聚會?

是 因為金錢嗎?是的,就連全球最有錢的人比爾蓋茨,在這個聚會上也只能作為配角。可是,參加聚會的很多人早已不用為了金錢而奮鬥了,又何必每年來聽一些「陳 詞濫調」。難道是因為貪婪嗎?是的,聚會的兩位主角最擅長在他人恐懼時「貪婪」。可是,這兩位主角不僅被稱為全球金融界的Mr. Clean,還被稱為商 業社會的道德楷模,你絕對感受不到哪怕一點點華爾街式的貪婪和浮華。

有部巴菲特記錄片說的好,「奧馬哈的聚會是場『資本主義的狂歡節』,是股東們向英雄巴菲特致敬的聚會,聚會的主題是關於愛和崇拜,與金錢無關」。資本主義,和金錢無關?That's where Amazing Happens。

資 本主義的狂歡節怎麼可能和金錢無關?而如果和金錢無關,對巴菲特的愛和崇拜的源泉又是從哪裡來的呢?事實上,這個問題可以和另一個問題聯繫在一起解答,即 為什麼只有很少的人能按照老爺子的投資方法實踐財富之路?竊以為,目前對這個問題的眾多解答中,最被忽視,但又是非常重要的一個精神層面的原因就是對「伯 克希爾文化」的理解。

「文化」對企業的影響是隱性而巨大的,優秀的企業家和管理者其實都明白這個道理。美國的傑克 韋爾奇把重塑通用的企業文化作為第一要務,中國的馬云一直在強調做有價值觀的企業,從而讓阿里活到99;Google堅持「不作惡」,萬科堅持「不行 賄」。優秀的企業文化會起到既寬又深的護城河作用,因為技術和產品上的模仿容易,但企業文化上的模仿卻相當困難,而一個好的企業文化會引發良性循環,從而 帶來很多意想不到的好結果。在這一點上,伯克希爾的文化具有獨一無二的魅力,這是很少有人能複製老爺子投資方法的重要原因之一,也是人們對老爺子愛和崇拜 的源泉之一。

個人認為,伯克希爾文化有三大核心內容:1、清教徒式的企業家精神; 2、用理性經營生意;3、對信任力量的充分運用。

1、清教徒式的企業家精神

我 所理解的清教徒式的企業家精神,主要指 「正直、能幹、勤儉、自律」等品質。無論中外,很多企業的發家史都存在「七宗罪」,在中國更是有「無商不奸」 的 歷史偏見,令人驚奇的是,伯克希爾的每一分錢都可以算是陽光下的利潤,這源於老爺子對自己以及旗下CEO都嚴格以「正直、能幹、勤儉、自律」為要求,尤其 是「正直」和「勤儉」的品質被老爺子反覆稱道,每年的股東大會都要提醒各位股東和旗下經理人,「寧願損失一大筆錢,也不能損失哪怕一點點名譽」。在勤儉方 面,不用提他千年不變的微薄工資,更不用提他那著名的「廉價房」,就說他把公司買的二手小飛機可愛地命名為「不可饒恕」號,而且每年都會因此「奢侈行為」 而「公開懺悔」,就會令很多人汗顏。

老爺子不僅對自己要求頗高,更是幸運地找到了一批擁有這些品質的企業和企業家,其中最具代表性的,當屬「七聖賢(The Sainted Seven)」。 「七聖賢」,更為完整的說法是 「七加一聖賢」(The Sainted Seven Plus One),指伯克希爾收購的 Buffalo News, Fechheimer, Kirby, Nebraska Furniture Mart, Scott Fetzer Manufacturing Group,See's Candies、 World Book以及最後收購的Borsheim(即Plus One)八家公司。很多投資者對這8家公司很少談及,但這幾家公司卻是在伯克希爾歷史 上佔據非常重要地位的公司,甚至可以說,如果不理解「七聖賢」,就不能算理解伯克希爾。

這8家公司被稱為「聖 賢」,最重要的原因在於經營他們的企業家都是「正直、能幹、勤儉、自律」的典範,其中尤以Nebraska Furniture Mart的B夫人最為傑 出,也最受巴菲特推崇。B夫人最著名的經營理念就是「Sell cheap and Tell the truth」,可謂是清教徒式企業家的最佳註解, 這麼多年過去了,走進Nebraska Furniture中,這個經營理念依然清晰可見。

其實,以清教徒式的精 神去創造企業財富,無論在哪段歷史、哪個國家,都是一件艱難的事情,在這條生財之路上,沒有一夜暴富,只有長時間地投入和自我犧牲,才能達到緩慢而堅實的 財富積累。比如在B夫人的創業經歷中所看到的,「她克服了你所有想的到的困難,以及你所不能想像的困難」,並且 「需要30年的時間去建立名譽」。

當 然,老爺子沒有明說的是,一旦你建立起名譽,雖然需要萬分小心地維護,但名譽本身就是巨大的財富和強有力的護城河。如果理解了這一點,就能更好地理解為何 長期持有才是正確的投資之道,假如一位企業家花費了30年才建立起良好的名譽,他怎麼會僅僅因為短期業績甚至股價的波動而拋售企業和生意?作為優秀企業家 的巴菲特,更能深入地象企業家一樣思考,從而使他的投資耐心與定力顯得與眾不同。

2、用「理性」經營生意

談 到用理性經營生意,雖說伯克希爾自身以及旗下的GEICO保險公司都是典範,但其實用「七加一聖賢」 來討論這個話題是最有趣的。這八家公司大都沒有獨一 無二和震撼人心的產品,沒有很明顯的護城河,所在的行業也都面臨較為激烈的競爭,也沒有什麼引人注目的發展前景,在奧馬哈參觀了部分公司後,很多人都會產 生困惑,為什麼巴菲特會收購這些企業,至少在很多人看來,這些公司都和奧馬哈一樣平淡無奇,沉悶無比,而最有力證明這8家公司無趣的證據是,這8家公司沒 有一家公司成為世界性品牌的企業,See's Candies?那也只是一家區域性的企業而已,甚至在巴菲特的擁護者中,這8家公司的知名度也遠遠不及可 口可樂,但其實這8家公司對伯克希爾的重要性卻比可口可樂要大得多。

這8家公司很好地詮釋了從股東角度出發,究竟什麼樣的生意才是一流的生意和一流的投資。而決定了他們成為一流生意的重要原因在於他們的理性經營方式,我理解的理性經營,主要包括很重要的2點:

1、強調真正的內生增長,不鼓勵通過負債槓桿和資本的再投入來擴大企業規模;

2、高度重視企業內部經營效率提升,強調通過企業內部的成本和費用控制來保持盈利,不依賴企業獨特的產品和提價能力,即使有獨特產品和很強提價能力的企業,亦是如此;

以 「七加一聖賢」中的Borsheim為例來進一步說明這個問題,或許是最有趣的。這家公司所經營的最具有歷史的珠寶產品,同時又是最不理性的奢侈品,假如 最不理性的奢侈品行業也能用理性經營好,在其它行業中更是值得一試。在珠寶這個行業裡,大多數企業都在強調其品牌、獨一無二的品味,崇尚越貴越好,擁有較 強的行業提價能力,畢竟「沒有人願意在買婚戒的時候被認為小氣」,可以說獨特性的競爭是這個行業中主流。

對於 Borsheim,她的旗艦店位於奧馬哈一個不怎麼起眼的角落,不介紹的話很容易錯過,但根據老爺子的估算,就珠寶銷售量而言,除了Tiffany在紐約 第五大道上的店以外,Borsheim旗艦店的銷售量超過全美國任何一家單個珠寶店的銷量。比較一下第五大道的Tiffany和波仙是非常有趣的:

一個處在人口大概有1000萬的世界大都市紐約,另一個位於人口也就60萬左右的中西部農場城市奧馬哈,一個按常理最不可能產生優秀奢侈品企業的地方;

一個位於繁華的第五大道,有7層樓的漂亮建築,另一個位於停車場的旁邊,上下也就一層樓的大通鋪;

一個擁有N多全球連鎖店,品牌影響力巨大,另一個好像只有一家店,至於品牌,對不起,很多人都是第一次聽說而已…

如 此多的反差,但絲毫不能阻止Borsheim獲得出色的業績。他的增長完全依靠自身利潤的累積,不用舉債和股權融資來擴大經營規模,標準的一本萬利!更令 人驚訝的是,公司的費用與銷售收入的比例是行業平均水平的1/3!這種成本控制的程度和運營效率令人驚嘆,NOW THAT 『S WHAT I CALL GOOD BUSINESS!

更重要的是,對Borsheim的投資可能要好過對 Tiffany的投資。因為人們是被非理性所支配的,理性經營企業的規模常常受到天然的限制,不容易產生世界性規模和品牌(這常常意味著大額舉債增長和巨 大的資本再投入),但這絲毫不影響其成為一流的生意。更妙的是,對於價值投資者而言,理性經營的企業由於常常得不到應有的關注,其價值常常被低估,因此讓 這些生意有更大的機會成為一流的投資。對於價值投資者而言,在沒有巴菲特之前,應該祈禱出現更多的七聖賢。

此外, 未必是擁有獨特產品的生意才是好生意,試想,固定電話和鐵路這些如今看無比沉悶的產品剛剛問世時,都是最酷的「The New New Thing」 , 對人類歷史也都產生巨大的影響。可是到如今又有幾家企業能夠存活下來呢?平凡的產品同樣能成就不平凡的生意,而且可能因其產品的平凡,企業的生命力會更持 久,對投資者而言,也更加容易預測。

3、對「信任」力量的充分運用

從現代商學院教科書的標準出發,伯克希爾的公司的管理機制不能用糟糕形容,簡直就是一個「反面典型」。隨便舉幾個例子,就能看到情況有多糟。

整個公司似乎沒有預算體系,他的CEO對於沒有預算還公開表示很得意;公司也沒有投資決策委員會,所有重大決策基本靠一個老頭「照鏡子」決定,公然藐視「集體智慧」;至於那些董事,基本對CEO「言聽計從」,不要說什麼監督他的投資行為了;

更 要命的是,公司很多重大的對外投資都不聘請外部審計師和律師,對投資標的常常不要求審計報告,簽訂的收購合同都異常簡單,有時候甚至沒有合同;至於一般投 資人和商業銀行為控制風險出發,高度重視的現場調查,這位老爺子甚至搞不清楚被收購子公司的具體位置,讓他去現場調查,簡直就是對牛彈琴;對於收購進來的 子公司又基本不干預,任由原先的經理人一展拳腳,對於子公司的「監督」,基本就靠每季度的財務報表,更不會費神每年將所有子公司巡視一遍;

還 有公司的績效機制,很少有股權、期權這類「先進」的獎勵方法,完全就是「三六九,發現鈔」,毫無技術含量可言。哎,真是罄竹難書!根本不能相信,這家全球 最大規模的投資管理公司,不僅沒有什麼「先進」的公司治理和決策機制,就是一些公認的基本的市場盡職調查標準都完全被伯克希爾的CEO所藐視,伯克希爾的 整個運營方式基本就是和教科書中的標準背道而馳。

但就是這麼個「反面典型」卻擁有全世界最出色的運營和投資紀錄,保持著全球最低水平的運營費用,避開了大型公司所共有的官僚主義,同時,無論對人和對事,都擁有全球最好及最有效的風險控制紀錄,也是全球最理性的投資公司。

讓 伯克希爾如此與眾不同的一個較為明顯的原因是,公司的運營體制建立在 「信任」的基礎,而商業社會中大多數公司的治理結構是建立在「不信任」的基礎上。因 為「不信任」,所以需要「委員會」進行共同商議,需要外部審計去審查,需要律師對合同條款「摳字眼式」的風險把控,可人們很少意識到,這些「不信任」的方 式只是為愚蠢所支付的成本,這個成本常常高到無法估算。「委員會」的「集體智慧」經常體現的唯一用處是,誰都不用為結果承擔責任;假如對企業自身的做賬方 式都不信任,又如何憑藉外部審計的結果去相信企業的運營。

公司的管理歸根到底是對人的管理,而這位全球最成功的資 本家管理人的方式更是讓人乍舌,他最重要的管理手段是希望旗下企業家在做每一個決定時,都能通過著名的「記者測試」,既不會讓自己的良心感到過不去。在現 今的商業社會中,聽全球最大的資本家講用良心來管理,怎麼聽都有點像童話故事和虛偽,但若看到這位資本家的所作所為,受震撼的往往是觀者本身的良心。

老爺子明白,對於正直能幹的人,最好的激勵手段是信任,而不是金錢。因此充分授權旗下企業家最大的自主權利,而這些企業家工作的重要動力在於「不讓老爺子失望」。

或許當「無形的手」驅動每個人都為個人利益奮鬥時,人們常常忘記 「道德情操」的巨大力量,可值得鼓舞的是,一旦將這個力量運用恰當,卻能創造出驚人的經濟效益。伯克希爾的驚人的管理效率受益與此,股東們對他的愛和崇拜也來源於此,和金錢無關。

芒格先生說的好,「伯克希爾的運營方式為全球企業創造了一個榜樣」,可這個榜樣的標準是如此之高,他的文化是如此難以複製,與此相比,價值投資都顯得簡單易學。不過,誰知道呢,畢竟未來猶如深夜中一條看不見的公路,而人類在前進的旅程上不斷創造歷史。。。

神農投資:淺析重組股的投資技巧 神農陳宇

http://xueqiu.com/1102881152/24741840投資重組股是一種專業能力,下面就今年以來的實戰案例探討重組股的投資技巧。

一、重組股的定義:廣義的重組股泛指發生重大重組、併購、股權激勵、投資以及其它可能對公司經營預期產生重大影響的事件的股票。在國外被稱為:事件驅動型股票。在國內被稱為重大事項停牌股。其實有很多具備重大戰略性意義的事件在國內並不會停牌,所以這類非停牌的重大事件也歸在重組股之中。因為重大事件發生後,可能對公司的估值產生較大的突發影響,所以國外有對沖基金專門投資:事件驅動型投資組合。國內以王亞偉在華夏基金管理的產品為代表。

二、重組股的投資技巧:

1、通過基本面推測重組的可能。80%的情報來自於公開信息,這是情報界的共識。美國智庫蘭德公司主要通過公開信息曾分析出中國將出兵朝鮮,但未被美軍採信。因此從行業及企業基本面推斷重組的趨勢並不難。比如:今年中國軍費投入大幅度增加,軍工相關資產注入上市公司是確定的政策,所以年內多家軍工股停牌就很容易判斷。再如:在人力資本密集的行業進行資產併購重組是行業龍頭髮展的國際通例,因此省廣、藍色光標等企業的併購就不難把握。

2、通過公開信息判斷重組的可能。上市公司在披露的公告、以及相關行業和公司新聞通常會透露出重組的意圖。比如:中南傳媒在年報中公開表示,2013年將是公司的併購年。這等於已經把事情告訴大家。8月,中南傳媒果然與湖南教育電視台組建合資公司。

3、通過估值比較推斷重組的可能。重組股不是買到了就鐵定能賺錢。必須進行估值比較。有些公司的股價早就高高在上,有時候會故意製造些重組的故事來幫助出貨。所以只能買那些估值低,即便重組失敗,也無傷大雅的。

4、通過技術分析印證重組的可能。任何重組不可能滴水不漏,總有內幕知情人,也通常會有些先知先覺的買盤湧進來,因此觀察有重組可能的股票在成交與走勢上的異動就很有幫助了。

5、通過組合投資鎖定重組的概率。任何重組都可能失敗。就算是董事會成員也未必能夠決定重組的結果。所以對重組股應採取組合投資的方式來控制風險,鎖定收益。這方面王亞偉有非常成功的組合經驗,他曾介紹說:重組股在於公開信息、合理推測、組合投資。而在組合投資方面,華夏基金總經理范勇宏說:王亞偉一般個股持倉比例在2-5%左右。其實,他們兩位已經和盤托出了重組股的組合秘密。

三、重組股2013年實戰案例

神農投資把今年的投資分為四個階段:成長股、重組股、成長股、週期股。在二季度中後期,因多數成長股已脫離估值上限,所以在降低倉位的同時,開始把重心部分放在重組股上。截止8月8日,共捕捉到7個重大事項停牌的股票。分別是:中國重工、北大荒、天舟文化、華誼兄弟、天瑞儀器、新希望、廣宇發展。觀察這七家股票,可以看出與王亞偉的組合有顯著差異。其關鍵在於,這些股票的估值即便不發生重組也很有吸引力,並且所處行業或者所持資產多數為我們看好的方向。

1、中國重工:軍工發展無非是海陸空天。當前與美日差距巨大,相對吃緊的是海軍。而中國未來的發展關鍵在海洋。海軍裝備的發展為當務之急。恰好船舶製造業近期的估值被壓得很低。所以中國重工可算在軍工股中估值最低。加上其可轉債轉股價格高高在上,管理層有迫切而明確的動機。技術上週MACD二次背離金叉,此時不買更待何時?

2、北大荒:千萬畝良田被一群碩鼠吞噬。好端端的公司被做虧,可謂無恥之極。董事長三易其人,基本面糟糕的不能再糟。隨著糧食安全與土地流轉的大趨勢確定,北大荒的未來估值不可限量。而短期內碩鼠的貪腐,在十八大之後怎麼也得有些收斂。買一點放著,起結果是換來一次並不理想的重組。開盤十分鐘內全部拋清。

3、天舟文化:關於天舟文化的故事在江湖上流傳了很久。隨著文化傳媒板塊的暴漲,老瓶裝新酒的概率顯著增加。周放量長陽說明有資金在干。從整個板塊的估值提升趨勢看,加入組合配置沒多大風險。

4、華誼兄弟:在年初,華誼兄弟和光線一度是神農重倉股,股價一路翻翻之後,數量減至行業標配,這樣也押上一個停牌,三個漲停板。只能說,公司管理層很聰明。大眾很瘋狂。

5、天瑞儀器:這是一家研發給我留下深刻印象的企業,不過銷售戰略管理得不怎麼樣。今年以來,所處環保行業面臨爆發性增長,這將大為彌補其銷售能力的不足。市淨率1.6倍,在行業內最低。買下除了漲,還能怎麼樣呢?不過停牌是意外的驚喜,這大概可以歸於狗屎運的範疇。

6、新希望:這家公司就是劉永好的命,如今已託付給女兒劉暢。估值上扣掉民生銀行,就只剩60個億。60個億買中國第一的農業股,這讓800億的探頭股情何以堪啊。我不得不說新希望和中國重工的重組信息封鎖的應該是國內首屈一指的。從技術上幾乎看不出風吹草動。只能說,太便宜了,優秀的企業家自然會推動套利的事情出來。

7、廣宇發展:這是我多年以來的提款機,因為它這些年一直說著一個不老的故事;把魯能集團的房地產資產全部注入。這是已經通過股東大會,但宣告失敗的重組計劃。每次在憧憬重啟地產股再融資的時候,廣宇就會漲上一通。不過,這次是真的狼來了。在招商地產停牌之後,我們立即搶了些貨。不過,組合而已,買的都不多。

四、重組股的趨勢

在創業板推出以來,重組股逐漸步入低潮。從王亞偉的基金業績也可以看出,名次從第一逐步滑落到20名外,其原因在於:一方面,多數質地好,有更高溢價空間的資產選擇單獨上市以獲取更高的估值。另一方面,多數老企業能注入的資產已多數在前次牛市中裝到上市公司來,戲碼越來越少。所以今年的基金第一注定是投資成長股的。不過,在創業板IPO暫停近一年之後,而且有些行業龍頭開始推進兼併戰略。這使重組股有抬頭之勢。

無論如何,當前重組股中垃圾股通過重組變鳳凰的故事越來越少了。相反,具有高溢價高估值的好公司的重組能力在不斷增強,誰都願意把自己的資產賣個高價給上市公司。所以,遊戲規則在變化。

五、重組股與內幕消息

最近證監會處罰了對宏達股份財務總監和某基金經理。就因為停牌前,某基金經理打電話給財務總監問:股票能買麼。總監回答說,能。基金經理不過是打工的,為了給客戶多賺幾個子兒,自己多發點獎金,去打探內幕消息被罰真的不值。尤其對重組股採取組合投資方法後,冒險更沒有價值。既然通過公開信息能夠搞定80%的重組概率,剩下那20%的確定性不要也罷。很多人以為王亞偉是靠內幕信息買重組股,其實是非常外行的。不用內幕信息,我們都能買到足量的重組股。不用買重組股,我們也都能賺到足夠多的錢。多數一提重組股就認為基金經理是靠內幕消息的人,通常是沒能力沒見識的人,是市場的失敗者。

六、重組股與散戶

除了具備專業能力與充足時間的專業個人投資者,多數散戶完全不具備投資重組股的能力。很多人樂於聽小道消息,甚至到股吧裡看到謠言就跟風。最後就是當了抬轎子的。王亞偉形成高收益率的重組股投資能力是在高考狀元的基礎上,從清華畢業,在華夏奮鬥十年以後的事情。投資重組股只是專業人幹的事。那些喜歡把全部家當,押到5分鐘前聽到的一個所謂內幕消息股上,然後期待奇蹟的人,最好不要看這篇文章的前五節。他們只需要記住下面這句話:遠離股市,遠離重組股。

軍工思考二:淺析三種軍企之兩種成長方式 西點老A

來源: http://xueqiu.com/1512170192/30775036談股票離不開利潤和成長,離不開價值和估值,在三種類型的軍工企業中,我的看法是“成長性看民營軍工股,稀缺性看純正軍工股,主題炒作看概念軍工股”。企業成長方式體現在幾個方面:企業規模、營業收入和利潤、市場占有率和行業滲透率,反映在成長方式上就“內生性增長”和“外延式增長”兩種,軍工股也是一樣,通過這兩種方式實現企業的由小到大、由弱到強的成長。下面以成為集成為代表聊聊“外延式增長”的方式,以中國衛星、航空動力、海格通信、機器人和中海達為代表的“內生性增長”方式,其中中國衛星和航空動力代表了“純正軍工股”,後幾個為民營軍工股的典型,海格通信和中海達同時涵蓋北鬥導航產業鏈。

從成飛集成看軍工股的“外延式”增長

下面從公司主營業務、營業收入和利潤、市場占有率和行業滲透率幾個方面看看成飛集成是如何通過“外延式”增長實現企業質的飛躍的。

從整合後的業務來看,,主營業務變更為防務飛機總裝,以後中國生產戰鬥機的公司就是現在的成飛集成(中航防務)了,包括三代、四代和五代機的研發和生產,未來航母戰鬥群的艦載機生產基地。本次資產重組,將使公司成為集團防務業務核心資產的上市平臺,戰略地位大幅提升,成為航空工業的排頭兵。

成飛集成重組前主營模具、系統集成和數控產品,業務泛善可陳,業績平平,今年5月公司資產重組,由成飛集成向中航工業、華融公司及洪都集團三家資產註入方定向發行股份,購買沈飛集團100%股權、成飛集團100%股權及洪都科技100%股權,實現了中航工業最核心的資產-防務業務主體資產的證券化。下面看看註入成飛集成的是什麽資產。

沈飛集團主要經營航空產品研制業務,核心業務是以重型殲擊機(戰鬥機)為主,逐步向艦載殲擊機拓展,形成了較為完整的殲擊機產品系列,代表產品殲11和殲11B。沈飛集團的民用航空零部件生產業務,該項業務產品主要包括A320 機翼前緣、B737-48 段、B787-8 段垂尾前緣、Q400 尾段及機身對接等。

成飛集團是我國輕型殲擊機(戰鬥機)主要研制基地之一,確立了軍機、民機和非航空民品齊頭並進的產業發展格局。在軍機研制方面,成飛集團先後研制了殲5 系列、殲7 系列、梟龍系列(中巴合建)、殲10 系列等數十種型號殲擊機,形成了結構合理、持續創新的殲擊機系列產品。

洪都科技的主營業務為空面(空地、空艦)導彈研制,承接了洪都集團與空面導彈業務相關的全部資產、人員及管理體系,擁有“近-中-遠”系列化發展的空面導彈產品譜系,並通過技術合作及自主研發不斷拓展產品系列。

從註入標的的營收和利潤看,註入前後成飛集成發生了重大的變化。根據公告信息,成飛集成重組前2013年營業收入7.79億,扣非凈利潤748萬,總資產30.9億,沈飛集團2012 年和2013 年沈飛集團收入分別為110.2 億元和116.2 億元,歸屬凈利潤分別為3.65 億元和2.9 億元,成飛集團2012 年和2013 年收入分別為73.9 億元和91.3 億元,歸屬凈利潤分別為2.51 億元和3.74 億元,洪都科技2012年和2013 年收入分別為3.5 億元和12 億元,歸屬凈利潤分別為1465 萬元元和2965 萬元。

拿2013年的營收和利潤數據來對比,成飛集成營業收入7.79億,凈利潤748萬,沈飛集團分別為116.2 億元和2.9 億元,成飛集團分別為91.3 億元和3.74 億元,洪都科技分別為12 億元和2965 萬元,註入的資產營收和利潤總和分別為成飛集成的28倍和92倍。

從資本市場對本次重組的態度看,成飛集成從複牌時的16元左右,最高上漲到72元, 2014年8月6日收盤價格計算,完成增發後市值超過800億,與主營軍船業務的中國重工市值相當,今後將是資本市場軍工股的龍頭股之一,與中國重工一起,構建起A股市場的軍工藍籌股群體。

此次資產註入以後,根據成飛集團、沈飛集團、洪都科技及公司原有業務的發展,預測公司未來2014-2016 年營業收入為225.88 億元、293.64 億元和381.73 億元,凈利潤為7.96 億元、10.39 億元和13.53 億元。2014年營收增長30倍,凈利潤增長百倍,企業從一個默默無聞的軍工配套企業一夜之間變成了中航工業集團的防務資產平臺,典型的通過“資產註入”和“並購重組”兩種方式實現外延擴張。

軍工股“內生增長”的典型路徑

軍工股的“內生增長”在哪里?軍工股的“內生增長”模式今後主要來自“純正軍工股”和“民營軍工股”。前者通過資本市場的運作,主營業務是軍品,受益於軍費增長和軍工企業戰略地位逐步上升的大趨勢。後者受益於國家政策的逐步開放和民營企業自身的天然優勢。這種類型的增長特點是“長周期、穩步成長”。

對於“純正軍工股”的內生性增長,我們從中國衛星和航空動力的發展路徑可見一斑。(註:下面提到的股票數據依次是2013年、2012年、2011年和2010年的數據,市值數據為2014年7月31日收盤價格計算所得)

中國衛星主營1000公斤以下小衛星及微小衛星的研制與生產,主要產品包括CAST100、CAST968( CAST1000)以及CAST2000為代表的小衛星平臺,截止至2013年底已成功發射42顆現代小衛星,占據國內市場份額的80%,近四年營業收入分別為48.0億,42.6億,36.1億,30.3億,同比增長12.74%,17.99%,19.14%,凈利潤分別為2.51億,2.26億,2.11億,2.02億,同比增長11.25%,7.21%, 4.53%,5.04%,營業收入複合增長率16.6%,利潤複合增長率7%。

中國衛星2013年衛星和航天產品營業收入47.9億,收入占比99.77% ,營業利潤5.44億,利潤占比98.28%,毛利率11.36%,總市值233.19億。

航空動力主營航空發動機及其零部件,定位於中航工業旗下航空發動機資產整合平臺,為中航工業旗下發動機業務惟一的上市公司,擁有包括“太行”發動機在內的全系列航空發動機生產能力,受益於軍隊裝備更新換代引發的航空發動機需求大幅增長。近四年營業收入分別為79.3億,71.0億,68.1億,60.9億,同比增長11.59%, 4.38 %,11.85%,凈利潤分別為3.20億,2.73億,2.53億,2.00億,同比增長13.09%,12.54%,23.87%,營業收入複合增長率9.27%,利潤複合增長率16.5%。

航空動力2013年航空發動機含衍生產品營業收入39.7億,收入占比50.12% ,營業利潤9.43億,利潤占比79.78%,毛利率23.74%,總市值481.92億,流通市值268.62。

中國衛星和航空動力為代表的“純正軍工股”,主營軍品業務,營收穩定增長,占比分別為99.77%和50.12% ,三年複合增長率分別為16.6%和率9.27%,利潤穩中有升,占比分別為98.28%和79.78%,三年複合增長率分別為7%和率16.5%,從營收和利潤看,依靠軍品業務實現“內生性”穩定增長。

對於“民營軍工股”的內生性增長,這里以三個典型的民營企業為例,海格通信、機器人和中海達是優秀的民營企業,通過在民營領域積累技術優勢,完成向軍品業務領域的拓展,分別在在軍事通信、軍備智能化和海洋裝備方面取得了巨大進步。

海格通信主營通信軟硬件產品和北鬥導航產品,已經在軍事通信領域和北鬥應用領域建立了巨大的競爭優勢,近四年營業收入分別為16.8億,12.1億,10.00億,9.66億,同比增長39.02%,21.16%,3.50%,凈利潤分別為2.54億, 2.09億,1.81億,2.05億,同比增長21.59%,15.54%,-12.03%,營業收入複合增長率21.2%,利潤複合增長率8.37%。

機器人主營工業機器人及相關設備,擁有計算機系統集成一級資質,部分自動化產品已經獲得軍方供貨資格,近四年營業收入分別為13.2億,10.4億,7.84億,5.52億,同比增長26.30%, 33.29%,41.91%,凈利潤分別為,2.22億,1.32億,1.06億,8109萬,同比增長68.00% ,24.21%,31.15%,營業收入複合增長率33.8%,利潤複合增長率41.12%。

中海達圍繞“產品+系統工程+服務”三層盈利模式,深耕“測繪勘探、海洋探測、地理信息、系統工程”四大業務領域,聲吶、三維激光、高精度測繪等產品將對軍方供貨,近四年營業收入分別為5.38億,3.81億, 3.10億,2.46億,同比增長41.13%,23.18%,25.75%,凈利潤分別為1.04億,6805萬 ,6302萬,同比增長52.11%,7.98 %,41.13%,營業收入複合增長率30%,利潤複合增長率33.74%。

海格通信、機器人和中海達不是純粹的民營軍工企業,都是以民用技術為本,拓展軍品市場,民營資本參與軍工開發是未來的大勢所趨,也是這類公司持續成長的主要動力之一,在軍工信息化、裝備智能化的今天,這類民營企業迎來了巨大的發展空間。對應資本市場,這個領域也是成長股的沃土,這一變化是今後軍工行業的巨大變化之一。比如,在北鬥導航產業鏈中,誕生了海格通信、中海達和合眾思壯等一批成長股,立足民品,開發軍品,走軍民結合的發展路徑,海格通信近三年營業收入複合增長率21.2%,利潤複合增長率8.37%,中海達分別為30%和33.74%,通過聚焦主營業務實現了公司內生性增長。

最後,必須強調的是,軍工股的“外延擴張”模式很有誘惑力,但缺點是,軍工股的信息不透明,比如成飛集成這次重組成功,事先有多少人能夠分析出來?這種模式常常出現在擁有十大軍工集團大股東背景的部分“概念軍工股”身上,成功了,公司就脫離概念進入到“純正軍工股”的隊伍中來,不成功就炒作一把後,塵歸塵土歸土。

具體到投機機會的分析,我喜歡確定性的機會,不論是行業還是個股。對於今後的軍工領域,從“確定性”的角度來看,最看好“北鬥導航產業鏈”和“民營軍工”的成長性投資機會,這兩個領域是今後會出現很多“內生性”增長的軍工成長股。對於通過資產註入走“外延式”發展路徑的公司,建議關註航天集團的資產註入機會和中電集團的改制預期。相關公司:振芯科技、合眾思壯、海格通信、中海達、高德紅外、機器人、中國衛星、航天電子、國睿科技。

“軍工思考”系列(三~八待發)

軍工思考一:解碼“三類軍企”的業務布局 http://xueqiu.com/1512170192/30641142

軍工思考二:軍工股兩種成長方式之我見 (本文)

軍工思考三:淺析軍工股的三種估值

軍工思考四:軍工股的操作要訣

軍工思考五:如何理解北鬥導航投資機會的“確定性”

軍工思考六:“民參軍”,軍工成長股的沃土

軍工思考七:“註入和改制”,軍工股的不敗神話?

軍工思考八: 三個角度三條主線,揭開軍工股的神秘面紗

西點老A的行業思考

《秋季攻略:堅定轉變“兩個思維”,戰略做多“三駕馬車”》

http://xueqiu.com/1512170192/30492115

《前海開源 王宏遠:軍工未來10年就是房地產過去10年》

http://xueqiu.com/1512170192/30548488

《關於構建軍工股“3231”投研體系的草根探索》http://xueqiu.com/1512170192/30236665

軍工思考三:淺析軍工股的三種估值 西點老A

來源: http://xueqiu.com/1512170192/31580413軍工估值的三種方法近來,我思考最多的就是如何給企業合理估值,尤其是軍工股,使用什麽樣的指標和方法能夠比較準確反映企業的發展實力和經營狀況從而反映它的真實價值呢?為什麽不同行業的企業估值存在這麽大的差異呢?軍工股應該怎麽樣去估值才能反應軍工企業的真實狀況?其實這個話題不僅僅局限於軍工股,也可以拓展至其他股票的估值上。

軍工股的估值話題,兩周前寫了一個初稿,對軍工股的估值做了一個初步的探討,很多人的意見是“軍工股估值常年高高在上,沒有辦法估值”“軍工股不用估值,太難了,炒一波就完了”,對此我不太認同,很多事情正因為難,才要去做,才需要大家的探索。正如很多新興產業股票的估值一樣,每一個產業都有各自的特殊性,相應的估值都在建立在產業特點之上,沒有一個通用的、一勞永逸的估值方法!對於軍工股的估值,我願意去做一些探索和嘗試,不成熟在所難免,歡迎各位指點。

在思考軍工股的研究方法中,首先要做的事情就是搞清楚什麽是“軍工股”,軍工股的資產、營收、利潤和成長因子有什麽特點,我將軍工股劃分為三種類型:“純正軍工股”、“民營軍工股”和“概念軍工股”,三種類型的企業成長沿尋“內生性增長”和“外延式增長”兩種成長方式,在這個基礎上再去談軍工股的估值就有了一個清晰的脈絡。

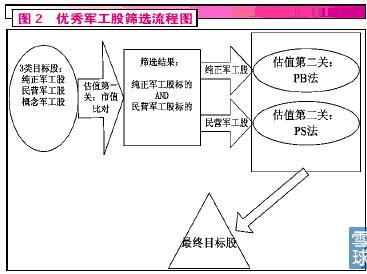

對於“概念軍工股”和“外延式增長”的範疇,業績、估值和資產這里不做討論,我對軍工股的估值是建立在內生性增長的純正軍工股和民營軍工股基礎上,采用市值比對法、市凈率和市銷率三種估值方法,建立軍工股的估值框架,“用市值看成長空間,用市凈率看資產質量,用市銷率看企業價值”。

概念軍工股本身的業務乏善可陳、平平淡淡,經常掙紮在虧損的邊緣,這類企業營收和利潤很難看,到最後就是憑借著殼資源“鳳凰涅槃,浴火重生”,重組前難以用市值比對、市凈率和市銷率中的任何一種進行估值。而對於純正軍工股和民營軍工股,主營業務突出,企業資產良好,具備估值應用的基礎條件。

A 市值比對法

用市盈率估值是經過時間檢驗的估值方式之一,諸多優點有目共睹,但是簡單的市盈率估值法忽略了資產質量、資源價值等,此類因素是不受短期盈利能力影響的。市值比對法不僅僅考慮股票的市盈率、市凈率,也包括資源價值、資產價值、資產質量等各個方面。市值比對法不僅適合於軍工行業,對於其他行業也都是通用的有效的估值方法。

對於市值的估算,要看企業自身的增長模式。對於偏制造業的線性增長模式的企業,符合報酬遞增的經濟規律,用市值比對法結合市盈率來估值比較合適。對於非線性增長模式的企業,則不能簡單的用市盈率進行估值,應綜合評估其未來的市值空間和產品技術價值或商業模式價值,否則無法反映企業的真實狀態。比如,商業模式獨特的互聯網公司或生物制藥公司、擁有稀缺軍品資產的軍工企業等,用市值比對法結合凈資產來估值比較合適。

那到底應該怎樣去評估一個軍工企業的市值呢?評估市值的兩種常見方式:一是,評估公司未來的利潤成長空間,考慮合理的PE值後市值應該有多大。二是,對比行業的標桿企業或者類似企業的市值。對於上半年重組的成飛集成,其估值過程就是一個經典的案例。成飛集成重組方案出來之後,股價最高超過了70元,按照重組後的股本計算超過千億市值,對於這個階段的成飛集成估值是高還是低?該怎麽判斷?

此時,可以借用中國重工的市場估值來對成飛集成進行估值。中國重工涵蓋了中國海軍的大部分作戰艦艇資產,裝入成飛和沈飛後的成飛集成(中航防務),覆蓋了中國空軍的主要空中作戰平臺,從海空軍的發展理論配比和經費投入來看,兩者相差不大。中國重工穩定在800億市值,所以成飛集成註入後的價值可以對比中國重工的估值,給到800億左右,而市場走勢也證明大多數人是接受和認可這個估值的。

成飛集成的估值借助中國重工對比進行,之後軍工板塊的估值就可以在成飛集成的估值水平下展開,這也是從估值的角度解釋了為什麽成飛集成給軍工股樹立了一個標桿。說是價值標桿也好,炒作標桿也罷,通過成飛集成的市值和空間對比,軍工板塊的估值得以提升。這個提升不僅僅是炒作帶來的,更多的是對未來中國軍工產業走向的一種投票。

市值確定後就可以進行估值了,但要註意的是企業屬於線性還是非線性增長模式,這之間會有很大的區別。比如中國衛星,其估值應該分成兩個部分來進行,同時具備線性和非線性兩個特性:

第一,基本業務的估值參照軍工股的平均估值水平。企業主營業務是小衛星系列的研發生產,主要用於軍隊和政府領域,這部分業務具備明顯的線性特征,可以在市值比對的基礎上結合市盈率來進行合理估值,這從過去3年中國衛星的營收和利潤增長率上可以得到證實。

第二,控股股東資產註入的預期給予的估值溢價。公司為中國空間技術研究院(航天科技五院)旗下唯一的上市公司平臺,集團通過註入相關資產到上市公司力爭做大做強,這種預期應該給予一個估值溢價,現實的股價走勢也反映了市場對此的預期,這部分的估值是非線性的,應該在市值比對的基礎上結合市凈率來評估非線性資產和業務的估值。

B 市凈率(PB)法

既然有了市值比對的方法,那為什麽還要用市凈率(PB)進行估值呢?對於軍工股,涉及資產的稀缺性、壟斷性和重置高門檻確定了相應企業的無形資產,而這類無形資產不會放在財務報表中,這是和茅臺、五糧液等消費類企業無形資產不同的地方。這類企業用市凈率估值最合適,基本上真實地反映了資源價值、資產價值、資產質量幾個因素。由於民營軍工股的企業資產通常沒有壟斷性和稀缺性,產業資本重置的門檻也不高,這樣的資產用PB法估值效果就不會太好。

軍工股屬於重資產類型企業,和傳統制造業的屬性有相似之處,該類企業以凈資產估值方式為主,盈利估值方式為輔。市值和凈資產的比較能夠很好反應該類股票的估值狀態,市凈率要在比較中才有意義,絕對值無意義。凈資產要做剔除處理,以反映企業真實的經營性資產結構。PB法中凈資產必須符合幾個特點才有意義:有盈利能力、資產稀缺性、重置門檻高,否則應用此方法估值就有力不從心的感覺。

市凈率估值法適用於純正軍工股,尤其是對於中長期操作效果不錯。比如,中國衛星這只股票幾年來每次大波動都是跟隨大盤走勢,可是當股價落入歷史PB均值以下的時候,通常都是中長線的好買點,2010年下半年和2012年下半年就是不錯的介入時機。如果這個企業的資產稀缺性、壟斷性和高重置門檻給其帶來獨特性,應用PB估值法就會有好的效果。相反,如果在民營軍工股和概念性軍工股的估值中,PB法的效果就會大打折扣。與純正軍工企業相比,這兩類企業不具備高門檻、強壟斷性、產業資本重置門檻低,這種資產的吸引力就降低很多。

C 市銷率(PS)法

推崇市銷率PS的投資大師非肯尼斯·L.費希爾(Kenneth L. Fisher)(《超級強勢股》作者,費雪兒子)莫屬了。其中他利用了一個常識性的觀察,銷售收入的變化要遠小於利潤的變化。銷售額常常是比較不容易作假的數據,不像盈利那樣容易操縱,當有了巨大的銷售額作為支撐,那麽企業獲得大幅利潤的潛在能力就會加強。我們可以想象,如果獲得同樣的利潤,銷售額小的公司意味著需要更大的利潤率,持續的維持高利潤率是困難的。相反,銷售額高的公司,只要利潤率稍微增長,那麽它的利潤就會迅速增大,PS常被用於評估一個公司迅速成長的潛力,主要用於創業板的企業或高科技企業。

在判斷企業價值方面,收入比利潤更可靠。評估股票價值需要對公司的收入質量進行分析,收入質量的分析是評估企業經營前景至關重要的一步,畢竟,沒有銷售,就不可能有收益。這一指標對於那些主要依靠投資收益、營業外收入增加利潤的企業是非常有效的。因為主營(核心)業務收入而不是大量的偶然性收入獲利能力的強弱,對於整個公司未來發展的前途命運產生著決定性的影響。因此,市銷率既有助於考察公司收益基礎的穩定性和可靠性,又能有效把握其收益的質量水平。

市銷率是用來衡量民營軍工股的估值,這是因為大部分民營企業增收不增利,甚至有收無利,這是民營軍工股的硬傷。可是在板塊內部,如何衡量一個公司的創收能力和產品競爭力?這時候就用到了市銷率這個指標。在判斷企業價值方面,往往收入比利潤更可靠。評估股票價值需要對公司的收入質量進行分析,這是評估企業經營前景至關重要的一步。銷售額常常是比較不容易作假的數據,不像盈利那樣容易操縱,當有了巨大的銷售額作為支撐,那麽企業獲得大幅利潤的潛在能力就會加強。總結起來就是,“用市值看成長空間,用市凈率看資產質量,用市銷率看企業價值”。

“軍工思考”系列(四~八待發)

軍工思考一:解碼“三類軍企”的業務布局 http://xueqiu.com/1512170192/30641142

軍工思考二:軍工股兩種成長方式之我見 http://xueqiu.com/1512170192/30775036

軍工思考三:淺析軍工股的三種估值 (本文)

軍工思考四:軍工股的操作要訣

軍工思考五:如何理解北鬥導航投資機會的“確定性”

軍工思考六:“民參軍”,軍工成長股的沃土

軍工思考七:“註入和改制”,軍工股的不敗神話?

軍工思考八: 三個角度三條主線,揭開軍工股的神秘面紗

西點老A的行業思考

《秋季攻略:堅定轉變“兩個思維”,戰略做多“三駕馬車”》

http://xueqiu.com/1512170192/30492115

《前海開源 王宏遠:軍工未來10年就是房地產過去10年》

http://xueqiu.com/1512170192/30548488

《關於構建軍工股“3231”投研體系的草根探索》http://xueqiu.com/1512170192/30236665

相關股票:$成飛集成(SZ002190)$ $航空動力(SH600893)$ $中國衛星(SH600118)$ $國睿科技(SH600562)$ $四創電子(SH600990)$ $機器人(SZ300024)$ $高德紅外(SZ002414)$ $海格通信(SZ002465)$ $中國重工(SH601989)$

佔領中環的政治經濟學淺析 渾水

來源: http://hkcitizensmedia.com/2014/09/30/politicaleconomics/由於連日留守,晚生體力不支,身心皆疲,現在小休一會,順道動一動筆桿做一些簡單的文宣工作,也順道幫自己的觀察留一個底。每一個subtopic都可以另花千字再文,尤其說到中共的金融統戰理論,更是晚生專長,只可惜人力有時而窮,詳細的推論我暫時力不從心,只能把這些雜亂想法當成一個註腳,也由於晚生是金融人,希望給金融界一點反思空間。

跟金融人上一堂簡單的政治課

晚生有一班做金融朋友,當中不乏高層,今次都站了出來。有身體力行留守,也有簡單說句難得的人話。金融的屬性是拜金、資本至上,運動令不少從業員覺醒,我很欣然,但遺憾的是,我相信當中只是一小群。晚生耳中還是聽到「學生被操控」、「外國勢力界入」等論述。這些論述既無恥也無的放矢,是犬儒的麥卡錫主義論調,也是偽中立和無理失實。現在金融界的高層都是出生於baby boom後期,又或乘著當代經濟起飛的浪頭,缺乏政治覺悟、公民權利的自覺。孔曰:「老而不死是為賊也」,當中「老而不」的當代新譯就是譴責這班死而不僵,自以為看通一切的既得利益中產階級。胡適之也說:「凡在變態的社會與國家內,政治太腐敗,而無代表民意機關存在;那末,幹涉政治的責任,必定落在青年學生身上。」這是年青人和老年人、覺醒的人和裝睡的人之間的分道揚鑣。金融是organic的機器運作,當中精密仔細。如果受過高等教育的從業員能將操作金融的mindset結合一點基礎政治理論,那已經足夠看通社會和荒謬政府布局有餘,所以不要再坐井觀天,吸收已被統戰的傳媒和五毛的虛假資訊。借好友梅偉琛所提的數據和分析來說:

「臺灣的反服貿學生佔領立法院長達23日期間(3月18日至4月10日),臺灣股市(臺灣加權指數)不跌反升,由首天的8732點起,之後幾乎有升無跌,到運動最後一日企上8948點,累升近3%(反而在學生撤出翌日,臺股跌了40點)。

2010年曼谷紅衫軍示威,由3月12日開始集會,直到5月19日軍警清場,為期達69天,造成逾80人死亡,期間包括政府部門、警署及銀行都被佔領或縱火,絕對癱瘓了曼谷的政治及經濟運作。但跟臺灣反服貿事件一樣,期內泰國股市不跌反升約5%。

2011年英國黑莓花大騷亂,主要於8月5日至15日在倫敦等大城市發生,11天期間有5人死亡,是英國逾20年來最嚴重的騷亂。事件並衍生謀殺及搶掠商店和銀行櫃員機等罪行,不少公司暫停營業,倫敦地鐵及全國鐵路亦局部停駛。對英國整體經濟雖談不上癱瘓,但影響難免,期內英國富時100指數下跌近5%,跑輸MSCI全球股市指數近6個百分點,反映了投資市場的憂慮。

上述三宗事件有一個共通點,就是自事件起計一年之後(臺灣反服貿事件至今未夠一年,截至上周五),股市「埋單計數」均為呈向上,升幅介乎4%至43%,似乎顯示這些事件帶來的「癱瘓」雖不算短暫,中線而言對股市影響有限。」

抗爭基礎和組織者退場

坦言,由始至終我對佔中三子、十死士、支持運動民主買辦代理都不信任,本土派有對應的論述,我基本同意,所以不補充。文人起義,三年未成。由文人、士階層主導的中國式起義活動一直不敢看得太正面,而的確由戴教授提出佔中agenda之後,就是無聊無極限的商討,並無實際行動,這是frustrating的。我受過經濟學的學術訓練,但不會好像香港的賊廝經濟學者般膚淺,只看佔中如何破壞經濟利益。以我粗淺的歷史知識,凡有大型抗爭,除了有政治原因,當中必有若幹的經濟誘因。法國大革命的經濟誘因是旱災失收,路易十四掃金如土;六四的則是價格雙軌做成資源不均,貪汙過盛。今次的罷課政改運動卻沒有明顯的經濟誘因,香港失業率達全民就業水平,金融地產活動平穩,就算有資源不均,但也未上升到成為運動其中一個議題。因此運動是全賴道德力量維持和公民覺醒。

運動遍地開花,市民自發遊擊是全賴組織者的退場,包括學民、學聯、政治代理。學民因假訊息,誤以為28號晚上會有槍械式清場,而勸喻市民撒退和自行退場是一大成功關鍵。結果證實,學生組織錯判形勢,不怕死和憤怒的市民不怕警方鎮壓,走上街頭,形成unconstrained的,以市民主導的運動,當晚沒有政黨敢界入騎劫。民主派的政治資本不是來自蛇齋餅等經濟小恩惠,而是來自搶佔道德高地,所以他們永遠不敢把社會運動亂升級或進一步激進。他們第一怕的是因激進而押註太大做成反饋,這本質上是一種金融投機,大家會輕手小註玩「即日鮮」、卻不敢做較「長線」的投資。第二怕,是怕別人的道德高地搶得比他們高和多,這是源於道德感本是conceptual和public goods的本質。現在道德高地在市民手中,必須嚴防這些自以為是的政治代理圖奪運動話語權。同時,也由於缺乏主體,以往警賊「擒賊先擒王」的做法失效,唯有要怕的是敵方滲透,趁機製造混亂以圖抹黑活動,以及「嘉年華」化的結集令民氣鬆懈。

宏觀的北京、香港建制形勢

自習近平上場,整個中共內部形勢大變,打著打貪旗號肅清內敵,目前江系頭目的內部混亂,北京的治局形勢不下於香港。香港沒有軍權,我們要渾水摸魚拿利益和改善政制,只能透過中共自身權鬥下乘虛而入。由於示威和平,警察錯誤部署(包括不公平對待學運領袖和過早使用武力),西方大報傳媒也趁中國國際形勢麻麻時搶先頭版報導,各地港人聲緩不斷,所以北京投鼠忌器、同時也自顧不瑕,只好壯士斷臂,讓港共、梁振英政府自行拆彈。例證是,梁振英近幾次講話,都不停強調沒有要求解放軍介入,以圖為北京護航。同時,羅範為求自保,把責任推了去警察手上,這也反映梁班子自身的斷裂矛盾,所以梁只好平警憤,不停褒獎警力。這時,土共左派、公務員系統也知進退,沒人敢出聲幫口,也袖手看梁死活。只剩下張融、葉劉等爛頭卒投誠,就算是張融,之前那種囂張口吻也不見了。

說少少經濟統戰,回歸十數年,也勉強多謝地產霸權,北京在香港的經濟統戰才沒有相像中快,還在萌芽階段。由兩年前開始,內房龍頭不停買殼、萬科B轉H、中海外投中港人港地,我相信地產的統戰大約開始了兩年;至於金融方面,我相信港交所已受控,近期的券商殼股也賣了不少給紅色資本。至於華潤一直是香港最大型的紅色綜合企業,但卻因宋林大受打擊,就算和黃退場,讓空間給中信集團落戶,也只是統戰的早期部署。由於紅色資本在香港尚算脆弱,港府只能見步行步。

這種權力真空對運動非常正面。

警權的契約論和後續部署

先假設一個簡單、原始的社會、族群構成。這個狀態下,民眾有最簡單的私產意識,但私產的保障卻是來自自身的,源生於自私的天性。然而,這個狀態是發展不了經濟,因為會出現資源爭奪,包括武力搶奪和保護資產,形成內耗。基於這個狀態下,就衍生出保護「市民生命財產」的機構,或警權力,以減低社會運作的交易費用。簡單社會契約下,市民放棄「自身保護資產」的自然權利授予警察可以「使用武力保護大眾生命財產」的合法權力。同時,這種契約的訂立也讓市民釋放應有勞動力和經濟能力,市民經濟活動的得益則用來支付警察的勞動力。由警察對群眾使用武力開始,包括催淚氣體和暴力對待,這已經破壞市民和警察間的契約,這結果是catastrophic,因為警民不信任是變相鼓勵市民重奪原生的自然權利。市民的經濟發展權和警察的武力權也是不對等的,後者是具侵略性,而且警察的訓練是機器操作式,講求絕對服從,民主的界外效應就是reinforce警民間的契約和約束過份武力使用。

正如我上面所提的論據,另加建制的羅範當面摑了警察一把,林鄭被動的官腔支持,其他建制派都噤聲,支持警察只剩下人氣極劣的梁振英和葉劉,警察內部應該出現小混亂,至少前線的警務人員開始對自己的角色感到矛盾。這種內部混亂對運動是有利,甚至有軟化的跡象。警察退兵保存實力、又主動提談判。有報導指有汽車直接衝進旺角街頭,警察的反應是暖昧的,因為他主動追蹤車主,而控告的罪名卻是「危險駕駛」,這說明了一點道理,大家可以參透。另外,市民的遊擊戰術、戰略性佔領旺角等半住半商地區也令警察不敢輕舉妄動,將暴力升級。

黑勢力和抗爭新形勢

對於黑幫勢力一說,我不全然悲觀。事實上,由清朝反政治組織延至本地三合會組織是香港最成熟、最有經驗對付警察的組織和武裝力量,而且有強的動員能力。在香港股票市場,搵食的黑勢力哪裡少了,見識他們的組織、策劃能力,在細價股中呼風喚雨就不會看輕他們。我相信,梁班子割裂政商界對他們搵食也有影響。這班頭兒雖說不上會主動幫手,但至少不會下令禁止手下幫手搞事,我相信他們現在也是觀望態度,因此雖要和他們保持距離,但不必以敵我矛盾去對待這群人。這群人集結在旺角,當中環、金鐘地區尚在用人力、人頭做佔領,他們已經懂得在各十字路口等戰略要點用車子,部署快、狠、準。

這幾日無疑是香港的抗爭歷史是重要一頁,這不是六十年代左派暴動,沒有商戶破窗、汽車著火、更沒林彬慘案和炸彈攻擊,因此無知的人不要再信胡言,以兩事相比。事實上,這種和平、勇武表現是西方國家所驚訝讚嘆。第一次聽見有催淚彈很怕,如做愛一樣,試過就體驗到不怎麼樣。也有別於以前的行動,這一些長時間、佔馬路、戰略性進退、遊擊布防、民眾接力、物資補給的部署都是寶貴的經驗,下次社運必會用得著。

渾水

淺析德國超級通脹 C.K. Lei

來源: http://hkcitizensmedia.com/2016/04/25/%E6%B7%BA%E6%9E%90%E5%BE%B7%E5%9C%8B%E8%B6%85%E7%B4%9A%E9%80%9A%E8%84%B9/歷史是複雜的,德國於上個世紀初的Hyperinflation,一般認為當時的德國政府(Weimer Republic)為了融資鉅額的財赤,大量大量印製當時流通的貨幣-紙馬克,結果釀成超級通脹的慘劇,毀滅了德國整個中產階級,淹沒靠利息過活的百姓財產,亦間接地令希特拉上臺。然而,卻有資料顯示,1921年5月到1923年1月底期間,德國的貨幣流通量只上升23倍,然而,兌美元的匯價卻貶值了344倍,Cost of living上升超過100倍,單單看貨幣的增量,似乎無法全面解釋紙馬克大幅貶值及物價飊升的現象。

《The Economics of Inflation》是一本收集了很多關於德國超級通脹的資料及數據,書中提到德國的超級通脹的主因如下:

透過印銀紙融資財赤→Literally印銀紙→紙馬克貶值(配合炒家沽空)→入口貨品價格上升(戰後資源匱乏,好多野都要靠入口)→國內物價上漲→加大財赤→再加印銀紙→紙馬克再貶值→入口貨品又再價格上升→國內物價上漲→週而復始→1923年8月通脹完全失控→1923年11月推出地租馬克及相關政策,打破了上述的vicious cycle,匯率/通脹才穩定下來。

先講理論,後講故事。

在一戰之前,德國一直採用金本位的制度,貨幣採用金馬克,後來因為一戰,德國沒有足夠的黃金與金馬克掛勾(原因與Bretton Wood System類同) ,因此,於1914年8月起,轉用紙馬克作為流通貨幣。當貨幣沒有錨的時候,政府便會不自禁地有印銀紙的毒癮。同時,相對於英、法兩國透過抽稅的方法來集資軍費,為了應付一戰的鉅大的軍費,德國採用發債集資支付軍費(只有6%靠徵稅收回來),因為開戰初期,德國政府認為這場戰爭將很快結束,然而最後卻拖了4年,所以,一戰完結後,德國政府已為軍費孭了一身債。

再者,德國是戰敗國,於1918年11月11日簽署了《凡爾賽條約》,條約中要求德國須放棄13%的國土、所有殖民地以及賠償330億美元(如果真係要還,攤還至1988年,慘過供樓)。當中,戰爭賠款(Reparation)在條約上指明要用金馬克(可以想像為以黃金支付)或等值外幣支付。

當時,德國剛剛戰敗,哪裡來那麼多黃金及外匯,德國根本上是無法全數按條約償還,但是法國佬又唔肯妥協,迫住德國利用自家發行的貨幣,當時還有一點價值的紙馬克,在市場上購買金馬克或外幣,此舉當然會導致紙馬克價值下跌。同時,除了支付賠款,同時亦要維持國內的就業(1923年之前,德國工人的失業率異常地低,更試過多個月失業率在1%以下),以確保國國內的穩定,自自然然就會想到印銀紙。加上,在印銀紙的初期,紙馬克貶值有利德國工業出口,政府更大條道理地印。

1919到1921年間,紙馬克的匯價固然下跌,並且持續被炒家沽空,國內的通脹升幅亦開始加快,但情況亦未跌到失救狀態。直到1921年,第一筆的Reparation勉強湊夠支付給the Allied,1922年12月,德國宣佈不償還第二期的償款,1923年1月法國同比利時侵佔德國的工業重地Ruhr Destrict (佔全國3分之1的工業生產),德國政府為了報仇,暗中支助在Ruhr的人民搞罷工、搞示威、搞對抗。當德國失去主要收入來源,同時還要支助Ruhr內的工人搞passive resistance,最後只可以日以繼夜地印銀紙,以補足對紙馬克的需求。直到1923年11月,一美元可兌換4,200,000,000,000馬克,一個麵包賣200,000,000,000馬克,其時,無人再相信馬克,馬克已死。

到了 1923年11月中,德國央行決心阻止超級通脹,推出了一系列的措施。當中,最主要的政策就是推出地租馬克。然而,推出新馬克後,並不代表馬上關掉印鈔機(1923年11月20日流通的地租馬克有5億、1924年1月已升至10億、 1924年1月更升至18億)。相反,央行做左兩件事後,馬克匯價就開始穩定下來。第一,央行不再印錢俾政府駛,國家需要嚴格執行開支預算;第二,央行不再提供流動性予外國炒家,當炒家要結算時,並沒有馬克時,便需要高價買回馬克補倉,導致炒家嚴重虧損。很快,到了1923年年底,匯率及通脹都慢慢改善,過不了多久,市場上更有農產品降價出售,德國的超級通脹時期才暫告結束。

C.K. Lei

淺析騰訊第三季業績

|

| 騰訊股價曾在兩日跌7.8%。(資料圖片) |

所謂無規不成圓,財務報表像圓圈,須用財務報告準則這個圓規編製,好處是可比性高,方便財報使用者比較企業不同時期,或不同企業同期業績。但統一的結果是犧牲彈性,如盈利計入非現金項目、來自合資和合營公司盈虧、無形資產攤銷、減值撥備等,這些項目與核心業務無直接關係,單看盈利無法有效評估核心業務表現。為此,不少企業自訂一些財務指標。如騰訊,除公布按財務報告準則計算盈利外,同時也公布Non-GAAP盈利,今年第三季分別是107.76億元和119.29億元。兩者出現11.53億元差距,因計算Non-GAAP盈利時撇除若干非現金和併購產生的項目,包括投資公司收益23.09億元,股份酬金12.96億元,無形資產攤銷4.26億元及減值撥備17.43億元。不少朋友說Non-GAAP盈利是自訂,難免被用作隱惡揚善。選擇用這些指標前,應先了解如何計算。

回說騰訊第三季業績,收入增長雖令人艷羨,但整體盈利升幅追不上收入,特別是毛利只增40%,毛利率更跌4.5個百分點至54%,反映成本增幅較高以至影響盈利能力。看看個別業務毛利率,增值服務增1個百分點至65.2%,其他業務更由虧轉盈,升19.7個百分點至18.1%,唯獨網絡廣告跌12.6個百分點至36.3%。

網絡廣告收入表現不俗,第三季增50.9%,但收入成本卻增88.1%,以至毛利僅升11.9%。管理層解釋,成本上升主因視頻內容投資及攤銷增加所致。如攤銷於去年第三季僅6.54億元,今年第三季急升80.1%至11.81億元。攤銷那麼大,相關無形資產相信不少。看看資產負債表,無形資產於9月底有331.93億元,比6月底的141.9億元,短短3個月增133.9%,意味攤銷於未來幾季續高企。若新投資未能帶來更多收入,毛利率無可避免續被拖低。按管理層公布的策略,將增加交互形式廣告、優化廣告主工具及提升廣告定向技術等,個人認為措施能提升效果廣告收入。至於收入佔比達69%的增值服務,收入成本雖增32.4%,但收入升幅更高,有36.2%,毛利因而增38.3%,繼續是騰訊現金牛。管理層透露將擴大遊戲類型,包括多用戶遊戲(如棋類和玩家對戰)和高收入遊戲(如角色扮演)。此外,營運重點將由延長用戶在遊戲內的時長轉到擴展用戶互動。個人相信這些措施將吸引玩家「課金」,增加增值服務收入。

值得留意,包括支付服務和雲服務的其他業務,收入佔比雖僅只有總收入12%,毛利佔比更只有4%,但第三季收入急升347.6%,毛利更是轉虧為盈至9億元,一旦發展成熟,將來可望成為可觀收入來源。

綜合而言,收入成本增加將削弱盈利能力,新推出的策略能否提升收入增長是關鍵。(利益申報:本人現持有騰訊股份)。

文章刊於:am730 2016-11-25

&&&&&&&&

淺析香港電訊業績

最近香港電訊(6823)話題多多,首先是自去年底高調批評政府的頻譜政策,如去年11月稱消費者不接受政府調高頻譜使用費,去年12月發出公開信批評政府重拍頻譜,今年1月指政府的「零」新增頻譜做法不可接受,大有引起公眾輿論向政府施壓的味道。其次是以神乎奇技的速度完成年結,於1月13日公布2016年全年業績。有趣的是,香港電訊的年結日是每年12月31日,今個年度不用10個工作天就完成埋數、核數和業績公布,在芸芸大型上市公司中相信是最快速。以為負責的核數師應該很辛苦,但聽聞審核工作早已在年結前開展,而且香港電訊還長期預留了一個房間給核數師使用。若多幾個這樣的客戶,核數師行老闆必定開心,因為所有工作不用堆積在Peak season,人手調配自然較鬆動。當然,若不是香港電訊的業務較為單一,收入來源也較為集中在本地,相信想快也快不來。

至於業績表現,貢獻總收入(以抵銷前計)約63%的電訊服務,去年上半年增幅只有1.6%,去年下半年卻發力增至3.5%,全年平均的升幅為2.6%。儘管住宅電話線路的數量略減0.5%,令本地電話服務收入微跌0.4%,國際電訊收入也減0.4%,但受惠於客戶持續訂用及服務升級,本地數據服務收入因而增加3.4%。

電訊業務包括兩個範疇,其一是寬頻網絡業務。記得郭富城那個扮演技術員的廣告嗎?由他代言的「Now one 4K」盒子,去年6月推出市場後反應理想,帶動1Gbps光纖入屋服務的客戶數目上升,收入因此增3%。其二是本地數據收益,由於企業客戶對跨境傳輸服務方案、網絡設施管理服務及管理式雲端服務的需求增加,此業務收入也升3%。另外,雖然去年電訊服務EBITDA(除息稅折舊和攤銷前溢利)增2.2%,但因銷售和營業成本增2.8%,導致EBITDA邊際利潤率輕微減少0.1個百分點至35.8%。

至於貢獻總收入約39%的流動通訊,去年收入減少8.8%,主因去年缺乏熱門手機推出。若只計算流動通訊服務,去年收入增4.5%。因多了客戶將服務升級,推動ARPU(每位用戶平均收入)升1.3%至233元,但因流動通訊用戶數量下跌1%而被部分抵銷。此外,與CSL網絡的整合於去年第三季完成,成本節省下EBITDA增9.4%,邊際利潤率也增6.9個百分點至41.6%。

整體而言,雖然去年收入減少2.5%至338.47億元,但受惠於CSL的協同效應,EBITDA反而增加4.8%至126.84億元,扣除折舊和融資成本等開支後,除稅前溢利更增24.2%至56.98億元。值得一提,香港電訊於 2015年7月和2016年2月分別發行了兩批合共10億美元(約78億港元)的擔保票據,息率分別為5.25%和4.25%,除減少集團對借貸的依賴,也藉此節省融資成本,由2015年的2.8%降至去年的2.5%。

在股息分派方面,末期股息為34.76分,連同中期股息27.09分,全年合共派發61.85分,按去年每股溢利64.62分計算,派息比例為95.7%。執筆之日,香港電訊的股價是10.52元,即是收益率達6.1%。雖然母公司電訊盈科(008)的收益率也有6.1%(以去年股息28.33分和同日股價4.62元計),但ViuTV仍在燒錢階段,短期內勢將拖累電盈業績。相較之下,香港電訊業務較穩健,是好「息」之徒的好選擇。

文章刊於:am730 2017-01-20

&&&&&&&&

Next Page