EA公司CEO摩爾:擁抱免費遊戲模式

http://www.yicai.com/news/2012/11/2209145.html 在 遊戲行業正面臨著一場巨大的「地殼構造」變動的形勢下,行業巨頭EA正希望確保自己不會被大地吞沒。

EA首席運營官皮特·摩爾(Peter Moore)是遊戲行業中的資深人士,他曾在世嘉和微軟旗下Xbox部門中供職,是EA最有口才和最有力的發言人。在《連線》雜誌對他進行的專訪中,他詳細闡述了EA進行轉型以適應玩家口味的戰略。雖然EA的業務長期以來主要與傳統的遊戲機遊戲有關,這種遊戲需要消耗大量資金開進行開發,然後以每套遊戲60美元的價格出售,但摩爾希望闡明的一點是,EA並非綁定在這種模式中。

皮特·摩爾(一財網配圖)

玩家在價格昂貴的遊戲機遊戲上所花的錢正在變少,而在價格較低(或是採用免費的遊戲內購買模式)的移動和社交遊戲上所花的錢則正在增加。平板電腦及其他低價電腦正在變得如此強大,以至於這些平台上的遊戲正在達到一個轉折點,能趕上傳統遊戲機所能提供的用戶體驗——雖然遊戲機在技術上仍舊處於領先地位,但這些平台上的遊戲價格較低,這可能足夠吸引大量玩家從遊戲機轉向這些平台,從而導致傳統遊戲機的未來前景承壓;而對於EA來說,傳統遊戲機遊戲是這家公司的「衣食父母」。

摩爾表示,他並不認為遊戲機遊戲將會消亡。不過,EA已經大幅減少了開發中的遊戲機遊戲的數量,同時大幅加大了在社交遊戲和移動遊戲領域中的開發力度。

《連線》最近在EA的硅谷總部對摩爾進行了採訪,採訪的內容主要與正在變化中的遊戲行業有關。以下是採訪內容摘要:

《連線》:《FIFA13》正在通過數字化交易賺取大量的收入。像這樣的遊戲到什麼時候才會變得完全免費?

摩爾:我們在這一方面已經取得了長足的發展——我們現在擁有一些免費的遊戲,提供全方位的遊戲體驗。我玩過我們提供的許多免費遊戲,比如說《FIFA》或《戰地》(Battlefield),又或是《榮譽勛章》(Medal of Honor)或《極品飛車》(Need for Speed)等客戶端遊戲。在Facebook平台上或是在我的手機上,都能玩這些免費遊戲,比如說支持64名玩家的《戰地3》等。

我們當然將會推出免費遊戲;我們越多越多的內容都將會是免費的。當我在1999年加入這個行業時,這個國家中有數千萬的遊戲玩家。在當時,PlayStation就已經建立起了強大的業務。而時至今日,我們所面臨的是以億計算的遊戲用戶。我們正在關注智能手機和平板電腦上的遊戲,關注平板電腦遊戲的增加,當然還有免費遊戲增加的趨勢。就現在而言,我們大多數主要品牌都能提供免費的遊戲體驗:《極品飛車》、《戰地》和《FIFA》等——很明顯,從客戶體驗來說它們有所不同,但這些遊戲允許我們建立起了完整的遊戲產品體驗,能讓用戶無論在什麼地方、在做些什麼和在哪個平台上都可以玩遊戲。

《連線》:也就是說,你們會提供這些不同的用戶體驗,而且這些體驗正在變得更加密切地結合到一起。但是,你們要到什麼時候才會對高端遊戲也採用免費模式呢?

摩爾:我不會以那樣「二元化」的看法來看待這個問題。我認為,未來將會出現一種演進,我們將進化到下一代的遊戲機硬件;但在智能手機和平板電腦市場上,我們正在看到越來越多的龐大機會。我現在對平板電腦市場將走向何方很感興趣,我的老僱主微軟已經在某種程度上做好了談論Surface的準備,而且你知道你應該相信一點,那就是微軟將會嘗試把Surface與Windows 8捆綁到一起。然後是智能手機——我們正在看到,三星Galaxy正在追趕蘋果iPhone。在Kindle Fire HD上,一些遊戲也正在開發中。所有這些設備都正在把遊戲作為一種服務來開發。這才是我們所關注的東西;你購買的東西減少,但能去的地方卻在變多。

我們免費提供高端遊戲還需要一段時間,雖然我們已經開始免費提供《星球大戰》(Star Wars),雖然那是一個我們能進行微處理的大型多人在線遊戲世界。從某種程度上來說,我們賺到了一些錢。這是一項代價高昂的事業,尤其是你正在討論的遊戲是需要200多人花費很多時間才能開發出來的產品。免費提供這些遊戲將意味著一種一百八十度的轉變。

到最後,我們將會免費提供這些高端遊戲,這一點是毫無疑問的。但我認為,那要視未來一個世代中將會發生什麼事情。有可能發生的一種情況是,會有越來越多低端遊戲提供免費的用戶體驗,然後慢慢朝著高端的方向發展,而不是高端遊戲慢慢朝著免費的方向發展。

我還是認為,我們仍舊擁有1800萬名用戶非常樂意購買每個迭代的《FIFA》遊戲,而我甚至都不知道二手遊戲的銷售量會達到多少。到最後,二手遊戲的銷售不會給我們帶來任何收入。但最終我作出結論,那就是現在有大約2500萬名用戶已經體驗過了《FIFA 12》,這一點毫無疑問。

《連線》:如果你們免費分發客戶端,那麼二手遊戲(used games)就不再是個問題。

摩爾:對整個行業來說,二手遊戲是個更大的問題——我並不是心有不甘,而是認識到這是玩家的權利,也是零售商的權利。非常公平地說,視頻遊戲零售商GameStop一直都對一個事實直言不諱,那就是這家公司將其收入用來維持整個生態系統的運轉,而不是拿來到麥當勞去買漢堡。我們要做的就是找到買二手遊戲的玩家,告訴他使用的是二手遊戲,然後擁抱他;而不是躲開他,說什麼「我們花了這麼多錢,卻從你身上拿不到一分錢」之類的話。正是這樣才讓GameStop成為了一家繁榮發展的零售商,與很多實體零售商都有所不同。

在我們的公司歷史上,現在是一個迷人的時刻。在經歷了30年的歷史以後,EA正在再次進化,我們公司已經發生了變化,不再是以前的樣子,現在我們是經典遊戲領域中最大的經銷商,是傳統視頻遊戲的發行商,同時也是一家迅速發展中的娛樂公司,那就是我們正在變成的樣子。

《連線》:如果免費遊戲會從低端升起,那麼你會希望是由你們提供的免費遊戲嗎?

摩爾:那是肯定的。我們正在看到許多人從各個地方向我們發起攻擊,然後以失敗告終。

我們將會為這個平台提供最好的體驗,而且我們也需要多樣性。有些公司會在Facebook上開發核心免費遊戲,但如果不能奏效的話,那麼作為一家公司來說也就完了。我們則以垂直的視角觀察每個平台和每個品牌,然後對每個平台都進行水平的押注。

我無意冒犯Zynga,但你不會希望如此依賴於Facebook,以至於看不到移動平台的到來。突然之間你就只能在一個平台上立足了,對一家公司的依賴性太強。Zynga對單一平台——實際上是單一公司——的依賴性是非常危險的。如果那是我們正在做的事情,那麼我會感到夜不能寐。

我們是否正在Facebook平台上?絕對是的。我們是否還在其他所有平台上?是的。我們在移動平台上是不是首屈一指的發行商?是的。

《連線》:談一談《星球大戰:舊共和國》(Star Wars:Old Republic)都發生了什麼吧。

摩爾:當那款遊戲的開發工作在幾年以前開始的時候,那是一項重大的事業。正如你可能想像的那樣,我們與盧卡斯電影公司合作,接手娛樂世界上最大的知識產權之一《星球大戰》,然後賦予其遊戲生命,那時我們所能想到的就是未來這會是一款基於訂閱模式的大型多人在線遊戲。

但在我們日益接近那個目標的同時,我們認識到世界正在發生變化,而我們也必須做出相應的變化。現在我們採用的混合的模式,那是我所喜歡的方法。

價格一直都是個問題。如果你去問問那些退出的用戶為什麼不再玩,那麼他們就會告訴你說:「我就是不想支付每個月15美元的費用,我覺得被綁住了。我喜歡那款遊戲,但不願意被綁住。」對許多人來說,每個月15美元是不小的一筆錢。我們非常清楚地認識到,如果能清除價格這個障礙,那麼我們的用戶就能以百萬計算,而是以十萬計算。那就是我們的計劃。世界總在迅速地變化,而我們要做的就是必須去適應。

《連線》:你認為個人電腦市場在多年以前就已停息了嗎?

摩爾:這是個很好的問題。我的意思是,確實如此。我在2007年進入EA,當時擔任EA體育總裁,那時個人電腦對我們來說就已經「死亡」。我們只是無法為體育體驗找到合適的商業模式。在此前負責運營Xbox部門時,我們所做的事情是圍繞著起居室遊戲創造了這種模式。到最後,我們的遊戲機被妻子、母親和女友所接受,因為它還能做其他事情。

《連線》:她們不一定會玩,但會允許遊戲機的存在。

摩爾:她們允許在起居室裡玩。

然後在同一時間發生了兩件事情,一件是電視正在變成平面的藝術品,所以女人們更喜歡屏幕更大的電視機。另一件事情是,在二十世紀開頭以後的幾年中還沒有高分辨率的節目,除了遊戲機以外。Xbox 360以及以後的PS3都變成了娛樂中心,能交付1080p的高清內容,而且相對來說也不那麼貴。其結果是,個人電腦被推回到辦公室和研究工作中去。

盜版也是個問題。我們仍在用CD-ROM交付遊戲,因此需要做的就是交付一款遊戲,然後市場會幫你做其他的事情。

到最後,遊戲機將再次前進,而個人電腦將會趕上來。但是,能幫助個人電腦的一直都是互聯的娛樂方式,有那麼多的東西進入了云領域。我們一直都是世界上首屈一指的個人電腦遊戲發行商。

大型的客戶端個人電腦遊戲正在重返市場。從企業的角度來看,我們能在一個開放式平台上能做很多事情,比如說每天都發佈補丁,卻不需要經過驗證等。只需要直接應付消費者,而不需要應付索尼、微軟和任天堂,這使得個人電腦成為了一個非常具有吸引力的平台。

天工國際(826.HK) 股價下跌源於市場誤解? 摩爾金融 徐志

http://www.guuzhang.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1303&extra=page%3D1天工國際(00826.HK)在4月底被《證券市場週刊》發文章指控造假,引發股價劇烈下跌,隨後公司大股東資本集團持續減持套現,股價一路走低?這到底是因為市場誤解還是公司本身存在問題?這篇分析文章值得參考。

以下為天工國際的分析文章:

天工國際(00826.HK)前段時間股價的劇烈下跌來源於《證券市場週刊》的一篇對於天工國際造假的指控的文章,但是對於其中的邏輯逐條梳理,我們能夠發現是能夠逐一證偽的,公司的公告也進行了細緻縝密的回應,對於一家經營穩健出色的世界級的細分行業龍頭來講,如果是由於市場的誤解而帶來的股價下跌,很可能是一次極好的投資機會,目前天工國際的動態估值僅7倍PE和0.倍PB,而其常年的ROE中樞維持在15%左右,性價比已非常突出,具備投資價值。

市場的邏輯:把天工國際簡單的定位為普通的鋼鐵製造公司,所以推論出:

(1)相比於普通的鋼鐵製造企業擁有較高的毛利率,很可能是造假的結果;

(2)經營具備較強的週期性;

(3)資產負債率日漸提升至極其危險的地步,流動性將出現危機;

證偽以上邏輯的事實是:(1)天工國際是處於整體快速增長的特鋼細分行業的龍頭企業,與普通鋼鐵生產製造業面臨的形勢基本不同。目前,形成天工主要營收的高速鋼、高速鋼切削工具、模具鋼基本都為高精尖的技術密集型行業,工模具鋼以及剛剛上線的鈦合金業務,也都屬於國家高精尖技術之一,其中鈦合金作為我國新材料發展戰略的高、精、尖產品,具有廣闊的藍海前景,相信借助進軍鈦合金行業,天工國際也會進一步向高附加值的特種材料公司發展;

(2)較高的毛利率恰恰是其競爭力的體現所在,而較高的毛利率主要來源於:

一、全球獨家的一體化生產模式:同時涵蓋上游高速鋼鍛造以及下游高速鋼工具提供商,綜合下來可降低總成本5個百分點左右,而5個百分點相對於僅15個百分點左右的行業平均毛利率而言已經具有極大的優勢;同時,上下游一體化的生產模式可以有效降低單個產品的週期性波動,形成較為穩定的供銷格局;另外,廢料循環再利用及內部消耗可以使公司能有效地使用其可用產能,這也進一步的降低了生產成本;

二、工藝復用的規模效應:公司在冶煉高速鋼、模具鋼以及已經開始能夠產生營收的鈦鋼的大部分生產工藝都可以復用,這樣可以極大的降低生產成本,從而大大提高生產效率和產能利用率;

三,由於中國政府對稀有金屬的出口配額限制以及關稅 20%的出口保護措施,直接導致國外高速鋼以及切削工具生產企業的對稀有金屬的獲得難度提高,供給受到嚴重約束,並且獲得成本也大大提高。而天工國際的所有出口產品依然可以享受13%的出口退稅率不變。並且公司領先的出口占比也使得其較國內企業而言能獲得更高的毛利率。(註:稀有金屬佔特鋼生產總成本比重高達60%,使國內外特鋼企業對政策都具有高度的敏感性。天工目前的出口營收佔比大概在49%左右。)

(3)筆者認為公司是一家弱週期的精密高端製造業公司,毛利率的走勢基本證偽了強週期的說法:

| (%) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

| 毛利率 | 17.8 | 19.2 | 16.7 | 16 | 19.7 | 19.9 | 22.7 | 23.4 | 24

|

公司一直保持著穩定的綜合毛利率,除了 07 受到模具鋼剛投產,08 年受到金融危機影響外,毛利率基本保持在 18%-20%區間波動,穩定性較高。

(4)近幾年天工國際的銷量和產能不斷擴大,但是由於原材料的價格近幾年不斷走低,導致公司的產品價格也不斷走低,從而導致銷售收入沒有呈現出和資本開支、產能擴大的線性關係,所以這也證偽了市場懷疑其造假的邏輯:不斷增加資本開支、產能提升並沒有帶來收入的同步提升,而忽略了價格的波動。

(5)資產負債率的問題:

首先,資產負債率高是這個行業較普遍的特點,由於投產前期需要大規模的固定資產投入,而同時由於股本融資的有限性以及股票分紅,最終往往還需要大量的銀行貸款,從而導致較高的負債水平,但是我們橫向對比13 年年報數據,大冶特鋼、西寧特鋼、撫順特鋼和天工國際的資產負債率分別為30.26% 、79.40% 、85.12%和55.60%。如果說天工國際已經達到極其危險的流動性危機的地步,其他幾家就更不要說了。

另外,公司的負債率既有行業的普遍性,也與其經營特性相關,由於公司為丹陽當地最大的納稅大戶,銀行授信額度高達40 億元,所以市場上擔心的流動性風險存在的概率極低。

最後,其實過去五年是天工國際資本開支的高峰期,天工國際在擴產方面以及提升生產設施進行了重大的投資。公司的高速鋼以及模具鋼產能從2009年的9萬噸/年提升了67%至2013年的15萬噸,並且新的設備幫助公司取得更好的產品品質以及成品率。公司的鈦合金業務從零開始到2013年產能達到1萬噸,成為國內最大的鈦合金生產企業之一。過去三年,資本開支佔營收比重為13%左右,未來隨著投資設備的資本開支的沉澱,資本開支佔營收比重有望下降至10%以下。

通過以上的敘述,我們一一證偽了市場擔憂的邏輯,下面通過公司優秀的歷史經營記錄,來對未來做出一個展望,並且證實目前的估值是極度低估的:

定量的歷史經營財務數據:

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

| 營收(億) | 19.93 | 13.24 | 23.49 | 31.12 | 31.18 | 33.97 |

| 增長率(%) | 14.8 | -33.59 | 77.42 | 32.48 | 0.2 | 8.95 |

| 淨利潤(億) | 1.13 | 1.12 | 2.36 | 3.64 | 4.45 | 4.7 |

| 增長率(%) | -36.4 | -0.38 | 110.5 | 54.12 | 22.36 | 5.66 |

| PE(倍) | 16.77 | 16.83 | 8 | 5.91 | 4.83 | 4.57 |

| PB(倍) | 1.28 | 1.2 | 1.07 | 1.00 | 0.77 | 0.68 |

| 股息率(%) | 1.15 | 1.15 | 10.48 | 4.34 | 4.14 | 4.38 |

| ROE | | 7.15 | 13.24 | 17.08 | 15.96 | 14.79 |

近五年淨利潤複合增長達到32%,ROE維持在15%左右的水平。

定量分析背後定性的歷史經營脈絡證實了公司管理的內核:

(1)超前的戰略執行力:

公司自 1987 年生產高速鋼工具,用了 12 年時間做到中國第一,用了19 年時間做到世界第一。

在高速鋼工具業務板塊發展欣欣向榮的1992 年,公司第一次將業務由工具製造延伸到上游的高速鋼冶煉,這在全球尚屬首家,也蘊含著極大的風險,但公司的高速鋼業務用了 5 年時間做到了中國第一,用了12年時間做到世界第一。

在公司成為全球最大的高速工具鋼生產商後的 2005 年,公司著眼於未來又積極上馬模具鋼業務,模具鋼業務用了5年時間做到了中國第5,用了6年時間做到中國第三。

在三大業務訂單飽滿的現在,公司又積極新建鈦合金項目,著眼於未來3-5年的產品結構更換升級。目前,2013年年報顯示鈦合金收入為 6394.3 萬元,同比大幅增長 91.1%,佔收比上升0.8個百分點至1.9%,首次取得經營利潤 738.7 萬元,已經開始貢獻正利潤。

優秀的管理層往往並不是在危機之後被倒逼轉型,而是在主要板塊發展的高潮期就具備超前的戰略眼光,通過上述的經營歷史脈絡,我們是可以看到天工國際具備此特質的,每一次完成第一之後,便開始尋找下一個增長板塊。這也是今後鈦合金可能再一次成功的基石。

(2)紮實的技術創新能力傳統業務板塊中,高速鋼產能全球第一,且是全球性質的生產基地,高速剛切削工具是德國博世在中國的唯一貼牌商,

公司的創新能力體現在產品研發、技術改造、新品種推出等方面,公司擁有國家級特鋼中心實驗室、博士後流動站和一級計量室;公司投入 3.6 億元歷時近 3 年,從德國進口1300 噸精鍛項目,為國內第二家擁有該設備的廠商;公司不斷推出新品種,目前能提供 15 個高速工具鋼鋼種以及 30 個模具鋼鋼種;公司已有近 30 年的生產歷史,技術熟練,經驗豐富,鑽頭的成品率達 98%,鋼材的成品率達 80%-85%;江蘇省政府的一份文件確認了天工國際「高新技術企業」的稱號和確立其產品為「高端金屬結構材料」。

未來的空間:2013年,公司的傳統三大業務板塊,其中來自高速鋼、高速鋼切削工具的收入分別下跌 31%和 22%,下跌的主要原因為中國內陸的製造業持續的萎縮不振,同時模具鋼的收入增長了18.6%至12.32億人民幣,成為了最大的收入來源和核心的盈利增長來源。由於天工國際是世界高速鋼、切削工具的生產基地。未來中國經濟的轉型也會倒逼中國的製造業升級,而已經產生規模效應的天工國際會成為此趨勢的較大受益者,隨著中國製造業經歷過轉型沉澱之後,相信傳統業務板塊依然會實現較為穩健的增長。

而同時鈦合金項目促使公司向高端特種材料公司邁進,鈦合金薄板和鈦管有望實現進口替代緩解供不應求的局面;大飛機和航母等國家大型項目將成為大幅提升鈦合金需求的重要契機;專業網站預計在未來每年有望新增4000噸的鈦合金需求,而天工國際優秀的經營歷史、超前的戰略執行力、紮實的研發技術(註:鈦及鈦合金材料的生產、加工流程與目前的高速鋼和模具鋼的生產加工流程基本一致。生產加工設備除了冶煉設備不一樣,其他的加工設備基本一致,可以大大減少設備投資。)都預示著天工在鈦合金項目上成功的概率極高,而根據市場容量測算,基本可以再造一個天工國際。

依據未來的成長性以及質地,天工國際雖然並不是一門極好的生意模式,也就是其是技術密集型需要不斷地資本開支來維持新老產品設備的購置和技術的研發,但是由於過去五年基礎的資本開支已經沉澱,新的業務也開始放量,管理層擁有著前瞻性的戰略眼光和踏實的技術研發,這樣的一隻股票不應該停留在2014年動態0.6倍PB、4倍PE的水平,未來業績如果持續良好,應該能錄得10倍PE、1.5倍PB以上的估值水平,而目前特別是由於一篇邏輯漏洞百出的文章而導致的短期內的劇烈下跌會是一次不錯的投資機會。

風險:(1)出口和內陸業務現在基本各佔一半,所以未來一方面中國經濟硬著陸帶來的製造業活動大幅度放緩,另一方面歐美經濟可能的假復甦都會為天工的經營帶來負面影響;

(2)鈦合金項目今年開始產生利潤,但是我們也應該看到毛利率大幅下跌10.4個百分點至11.6%,主要的原因是存貨跌價準備的計提。未來防範天工在此處未形成有效的規模效應以及存貨不斷的跌價;

(3)人民幣大幅升值導致出口業務受損,但是可以看到人民幣可能呈現下跌趨勢;

(4)資產負債率過去幾年一直平穩在50%左右的水平,未來如果以上的經營因素發生變化,很可能導致銀行授信額度增長,從而影響流動性。

作者申明,其本人港股賬戶中的30%倉位持有此股票

建立對股市的動態認知(原文首發摩爾金融)(求雪碧) 馬馬m專撿破爛

來源: http://xueqiu.com/6867901973/36362235

雪球等論壇也混了較長時間了,每日刷屏也賺了些人氣,上萬粉絲勉強添為小v一只。

不過在與眾人的交流中,不難發現很少有人是真正以一個動態的模型來認識股市的,甚感奇怪。

如果說從10.28開始的上證指數行情是一輪瘋牛,快牛的話,大家似乎都只看到了成交量的迅速放大,大藍籌,大金融的高歌猛進,因而將其歸結於場外資金的進入。股市是有正反饋的效應的,但是這正好說明資金往往是沖著資金來的。畢竟任何說法都不能解釋的一點就是,在14年開始,水都多的濕褲子的情況下,為什麽大盤股突然以一種瘋牛的姿態崛起,可之前,資金哪兒去了?

為什麽會出現如此眾多膚淺的認知呢?不得不承認的一點是,即使是大部分活躍在實戰一線的高手群體,其整體認識水平和投資意識還停留在比較簡單的線性思維階段,靜態的現象和數據往往是他們最依仗的工具。

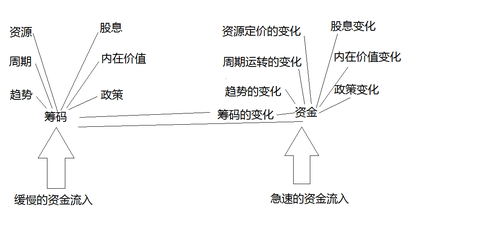

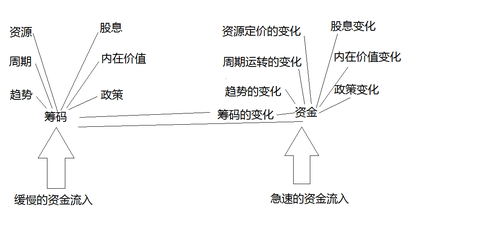

說到底,股價的漲跌由股票的供需雙方決定。這種供需的對立不僅僅表現在股票的分時圖上,更多的還體現一個中長期的脈絡里。供,就是籌碼;需,才是我們通常所說的資金流入股市,但其實無論是籌碼還是資金,本質上都是資金的變化。從實體層面上講,資金才是股市價格變化的根源。

換而言之,我想說的是,籌碼面的變化,其實是一個緩慢的資金變化導致的結果,而圖中的六點,乃至資金的多寡,都是中長期籌碼變化的驅動力。(註意,這里的趨勢,更多強調的是社會發展的趨勢,對應在股市里也可以用一個俗不可耐的詞語——風頭)(因為沖著長期無風險利率這種宏觀大趨勢下行而鎖定股市籌碼的實在太太少)

而所謂的資金,其實說的是一個急速的資金變化的過程。因為是一個急速的過程,所以其驅動力必然是要比籌碼的高一個維度,因而我說,是變化驅動了資金面的變化。而且,資金面的變化,會引來更多的資金急速流入,謂之正反饋。

當然,圖中也只是一個形象的表述,但是須知,從一個較長的時間軸上來看,籌碼面和資金面都是在不斷變化的,而正是這種變化,我們需要用動態的眼光來看,否則就會一葉障目。

下面用動態認知的方法來分析以下大盤的走向,你會發現很鮮明。

和很多老股民所迥異的是,我堅持認為本輪大盤的行情,場外資金來的並不多,或者說,遠遠沒有大家想象的多。

早在從12年開始,資金的緩慢流入就在持續,而且相當一部分資金是主動買套,很明顯所圖不小;但我們應該註意的是,有相當一部分資金流入股市,看中的是高股息和破凈資產,而這部分籌碼將不會是長期靜態的,而是會隨著邏輯的變化而不斷松動,直到完全破壞。

對於一部分大藍籌而言,市場上的交易籌碼是在不斷減少的,現在回頭看,其實蛛絲馬跡明顯的很,比如烏龍指事件就能輕易看出,只是這些還不夠吸引力。

我們不妨看看,在股市這一輪行情開始階段,有哪些比較重頭的信息呢?

1是滬港通;2是安邦大舉舉牌;3是降息;

異常清晰了已經。

滬港通,代表著籌碼會進一步減少,而降息,同時使得多項驅動力作用,更重要的是,降息使得整個場外資金池子擴容,因而流入的水流也更大了。

而安邦舉牌,其實是一個至關重要的信息,他在不斷的刺激著一些觀望的資金—籌碼不多了哦。

我們說,從量變到質變。正是市場這種籌碼的珍惜情結,導致了瘋牛的誕生。

而對於一些媒體大肆渲染的所謂場外資金大舉進入,我倒是覺得很可笑,因為量並不能說明資金的多寡,量是分岐(當然也有觀點認為是統一,貌似還是官方教材)

之前和朋友聊天的時候,我就說過,3200-3500恐怕很難短時間過去,因為相當多的籌碼已經松動,這是很明顯的。對於那些從13年陸續進場鎖定的籌碼來說,從圖中不難看出,很多鎖定邏輯已經被破壞,而這批籌碼是沒有足夠的增量資金來穩住他們的。

情況果然沒超出我的預料,如果說真的有超多的增量資金進場,何以這些並不多籌碼都鎖定不了呢?

我們再來說說中小創和大盤股的所謂對立。

我討厭的一種說法就是局部牛市。把a股所有股票設置為同權重來看,a股平這個指標從12年底翻了將近3倍,對於小散來說,這尼瑪不是全民牛市這是什麽?(P.S.最討厭的言論是動不動就拿亞馬遜打比方)

中小創流通市值小,政策支持,一級市場趨勢向上,加上市值管理的目的,自然籌碼鎖定的更容易,進而稍稍有資金就能輕易擡起來,這一點不奇怪。

我們說市場底,對於大部分籌碼來說,市場底就是檢驗籌碼鎖定成色的那一關。

而起爆點,更多的是和時間有關。

所以我們看看現在的局面。

如果硬要把大盤和小盤對立起來的話(這是流行思維嗎),我們可以發現,大盤正處於一個新的籌碼鎖定的過程,因為同時伴有資金面的變化,導致這種鎖定過程不會像之前那麽平靜,而是波動較大。

小盤中小創呢,現在則進入了一個尷尬的時期,一方面伴隨高高在天上的股價,原有的籌碼鎖定邏輯會隨著股市的波動而不斷被破壞,因而籌碼面是不斷惡化的, 但是市場充足的資金完全承接住了松動的籌碼,使得其繼續走著慢牛的情景,但是這種慢牛的假象又能持續多久呢?如果中小創是真的有價值的話,那麽一次中級調整穩固籌碼是必須的了。問題是這個節點在哪里?

有人說會是年報後的估值回歸,和此相比,我更希望是交易籌碼的泛濫而被大家所了解,所質疑,所恐懼。

當然,這里並不包括一些預料以外的事,比如降準。

但是上半年逢低布局大盤股,應該是核心。

02.04晚上補充

降準了,那又怎麽樣呢?

寬松的貨幣預期,釋放的流動性,那又如何?資金依然不夠鎖定籌碼的。

籌碼鎖定的時間會縮短,但是不會立即結束。

還是那句話—上半年逢低布局大盤股。記住是逢低,切記追高。

而對於中小創來說,無論你內心認為其有多少泡沫,但是跟隨走完一輪趨勢,這才是必須的。

重溫大作手利弗摩爾的勸誡

來源: http://www.gelonghui.com/portal.php?mod=view&aid=1559

本帖最後由 千與千尋 於 2015-3-7 10:04 編輯

重溫大作手利弗摩爾的勸誡

每次有時間的時候, 就喜歡把這幾條拿出來反複的看,其實炒股大道至簡,最簡單樸實的一些話,卻能讓人領悟到更多的東西。

————————

1、市場是有規律的,市場的規律性緣因於不變的人性!

華爾街沒有新鮮事,華爾街不可能有新鮮事,因為投機就像山嶽那麽古老。股市今天發生的事情以前發生過,以後會再度發生。因為人的本性是從來不會改變的。控制不住自己的情緒是投機者真正的死敵。恐懼和貪婪總是存在的,他們就藏在我們的心里。無論是在什麽時候,從根本上說,由於貪婪、恐懼和無知,人們總是按照相同的方法重複自己的行為,這就是為什麽那些數字構成的圖形和趨勢總是一成不變地重複出現的原因。

2、耐心等待市場真正完美的趨勢,不要先入為主,做預測性介入。

“時機就是一切”,在恰當的時候買進,在恰當的時候賣出。交易不是每天要做的事情,那種認為隨時都要交易的人,忽略了一個條件,就是,交易是需要理由的,而且是客觀的,適當的理由。知道什麽應該做,跟知道什麽不應該做幾乎一樣重要。股票作手必須對抗內心中很多代價高昂的敵人。賺大錢要靠“等待”,而不是靠想。預測市場之所以如此困難,就是因為人的本性,駕馭和征服人的本性是最困難的任務。仔細地選擇時機是非常重要的,操之過急,是要付出代價的。

3、正確就是正確,錯誤就是錯誤,只做正確的事情,不要錯上加錯!

一位極具天才的投機家曾經告訴過我:“當我看見一個危險信號的時候,我不跟它爭執。我躲開!幾天以後,如果一切看起來還不錯,我就再回來。我是這麽想的,如果我正沿著鐵軌往前走,看見一輛火車以每小時60英里的速度向我沖來,我會跳下鐵軌讓火車開過去,而不會愚蠢地站在那里不動。它開過去之後,只要我願意,我總能再回到鐵軌上來。”

4、市場包容和消化一切,它永遠都是正確的,順應市場是最明智的。

我的理論是:“在這些重大的趨勢背後,總有一股不可抗拒的力量。”知道這一點就足夠了,對價格運動背後的所有原因過於好奇,不是什麽好事。大眾只要認識到趨勢在什麽地方出現,順著潮流駕馭你的投機之舟,就能從中得到好處。不要跟市場爭論,最重要的是,不要跟市場爭個高低。一個股票上漲時,不需要花精神去解釋它為什麽會上漲。持續的買進會讓股價繼續上漲。只要股價持續上漲,偶爾出現自然的小幅回檔,跟著漲勢走,大致都是相當安全的辦法。

5、虧損是交易的成本,失敗並不可怕,可怕的是沒有從失敗中得到足夠的教訓。

不管交易者多麽有經驗,他犯錯做出虧損交易的可能性總是存在。因為投機不可能百分之百安全。所謂經驗就是教訓比較多,比較深刻,讓人心痛,讓人尷尬;不痛,記不住,不痛,不會反思。事情就是這樣。一個人犯錯很正常,但是如果他不能從錯誤中吸取教訓,那就真冤了。

6、交易就是理性與情感的對抗!

交易需要理性的計劃。我很早以前就認識到,股市從來都不是平淡無奇的。它是為愚弄大多數人、大多數時間而設計的。股市上的兩種主要的情緒,貪婪和恐懼:往往是因為無知而產生的。控制不住自己的情緒是投機者真正的死敵,貪婪和恐懼總是存在的,他們就藏在我們的心里。希望對於人類的生存是至關重要的。另外,還要永遠記住,你能贏一場賽馬,但你不能贏所有的賽馬。你能在一只股票上賺錢,但你不會在任何時候都能從華爾街上賺到錢:任何人都不能。

7、控制你的交易,管理你的資金。

除非你知道你要進行的交易在財務上是安全的,否則,絕不要進行任何交易。沒有經驗的投機者面臨的困境往往是為每一筆頭寸付出太多。人們都想在最低價時買進,在最高價時賣出。心態要平和,不要與事實爭辯,不要在沒有希望的時候保有希望,在投機中沒有希望的位置,沒有猜測的位置,沒有恐懼的位置,沒有貪婪的位置、沒有情緒的位置。

8、投資者最大的敵人不是市場,不是別的其他,而是投資者自己。大波動才能讓你掙大錢!我想告訴你這一點:我的想法從來都沒有替我賺過大錢,總是我耐心等待替我賺大錢,懂了嗎?是我耐心等待!對市場判斷正確絲毫不足為奇。我認識很多在適當時間里判斷正確的人,他們開始買進或賣出時,價格正是在應該出現最大利潤的價位上。他們的經驗全都跟我的一樣,也就是說,他們沒有從中賺到真正的錢。能夠同時判斷正確又耐心等待的人很罕見,我發現這是最難學習的一件事。但是股票作手只有確實了解這一點之後,他才能夠賺大錢。要賺大錢一定要在大波動中賺。不管推動大波動起步的因素可能是什麽,事實俱在,大波動能夠持續下去,不是內線集團炒作或金融家的技巧造成的結果,而是依靠基本形勢。不管誰反對,大波動一定會照著背後的推動力量,盡其所能地快速推動到盡頭。

9、投機是一場遊戲,更是你自己的事業,需要持續的努力、付出和總結。

我是在尋找比消遣和社會交往更大的遊戲。我要通過自己的努力成為股市上最優秀的人,這給我帶來了真正的愉快和滿足。炒股實際上就是玩遊戲,一定要在這場遊戲中獲勝。好的股票交易者不能不像訓練有素的職業運動員一樣,他們必須養成良好的生活習慣,保持充沛的體力,如果他想使自己的精力總是處在巔峰狀態的話。體力與精力必須保持一致,因為沒有比股市更緊張,更令人興奮的戰場了。驅動我的也絕不是金錢,它是一場遊戲,是一場解開謎團的遊戲,是一場把人類歷史上最偉大的頭腦搞亂搞複雜的遊戲。對我來說,激情、挑戰、興奮,都在打贏這場遊戲之中了,這場遊戲是一個充滿活力的謎語,是一個有著雙關語謎底的謎語,而這個謎底就是要由我來告訴在華爾街投機的所有男男女女的。在遊戲中,你的神經被推倒了極限,但獎賞也是非常高的。我的事業是交易 -- 也就是遵循眼前的事實,而不是遵循我認為別人應當會做的事情。

(源自小天工作室)

|

丁丁对李佛摩尔交易系统的理解 Dean_丁丁

http://xueqiu.com/2129489320/41992762

重读李佛摩尔,分享一份笔记:

原文:

http://xueqiu.com/2129489320/32191532李佛摩尔并没有详细明确的列出他的系统。但是通过他的语言,我的理解是这样的:

1. 他采用的体系是关键点交易。配合这个关键点的方法,他的体系至少和巴菲特以及欧奈尔截然不同。我认为它最后的体系是中线波段交易。以及个别极佳的长线趋势。

2. 李佛摩尔的

入场点:由于他强调趋势的开端开始做,并且在多头市场持股不动,只到趋势结束。那么我认为:

a) 通常情况下,他的持股周期最多几个月。因为他说每年入场的机会就那么几次。

b) 他也追求的是抓到主升浪。不是买在最低点,而是安全的趋势大概率开始的点位。

c) 他强调:在上涨初期的市场里买入是买进股票时机中最安全的位置。

d) 关于卖空,

只有一个卖出点:空头卖出股票能赚大钱的唯一机会就出现在高价区。我理解为,只有出现类似6124这样的大泡沫时才可以做空,而且做空的对象是指数和超级大盘股。就是这么少的做空时机。

3. 李佛摩尔的

出场点:当他认为市场不再是多头市场时。

a) 他认为股市不是突然变成空头市场(熊市)

b) 股市转变趋势之前,大多数股票已经不再是多头(我理解为大多数股票在顶部盘整,或者已经从高位回落)

c) 丁丁认为是,上涨一大段后,多数股票开始调整的迹象明显。

4. 炒作的股票的类型:

大波动,大趋势。不管这个趋势是来自大势,还是行业,还是个股。关键是你要能

辨别趋势,开始时介入。不要内幕消息。

a) 寻找大趋势,大波动;原话:不管推进大波动的力量来自何方,只要这股力量是真实的,就可以持续下去。比如券商热、高铁热、蓝筹股热、创业板热、互联网热。我认为都可以算。

b) 不要操作那些庄股或机构已经重仓的股票(这是基本形势造成的,而非内线交易或金融家们炒作的。)

c) 不要听消息,原话:华尔街的专家知道,根据“内线”明牌行动,会比饥荒、瘟疫、歉收、政治调整或所谓的正常的意外事故,还要更快地让人破产。

5. 关于预测:

a) 不要预测:跟随。但是注意,一定是趋势波段开始的地方介入。原话:一支股票上涨时,不需要花精力去解释它为什么会上涨。持续的买进会让股价继续上涨。只要股价持续上涨,偶尔出现自然的小幅回档,跟着涨势走,大致都是相当安全的办法。

b) 所以对大势的理解,对那些李大霄、叶檀的言论,统统不要看。丁丁关于大势的猜测参考下就好了。交易系统比名人话语重要。你错了,买单的是你的账户,不是李大霄,或者雪球大V。

6. 心理:

a) 中线位置开始时买入,及早行动,中线中途以后追涨是大傻瓜。原话:利物莫一再强调,投机客要尽早确认大势(能就行动,不能就等待),否则他的所有买卖就将沦落为一场赌博。

b) 交易者不仅要研究大盘形势,参考市场先例,了解普通交易者的心理,还要认清自己,时刻与自己的人性弱点搏斗。

了解自己和研判大盘一样重要。

c) 丁丁总结:所有的错误都来自四个心理原因:

i. 熊市开始时侥幸反弹回去,大幅套牢

ii. 大涨后贪图涨更多,损失大量利润

iii. 恐惧和绝望时在低位卖出筹码,

iv. 因为懒惰、绝望或失去耐心从而放弃对股市的研究和跟踪

7. 防止错误:

a) 普通人的操作处于业余水平,这种自我主义妨碍了他们,所以他们的思考不深刻也不透彻。

b) 人如果打算从所有的失败中得到教训,要花很长时间。

c) 丁丁的结论:

无论你怎么做,在变成投机专家之前,你一直在犯错,或者正在身处一个你浑然不觉的大错误中。 d) 不管交易者多么有经验,他犯错作出亏损交易的可能性总是存在,所以止损的代价就像给自己的投机生涯上了一份保险一样,因为投机不可能百分之百安全。

复盘李佛摩尔的投资存亡战:一颗子弹、一次机会,破产地狱或资本 田教授

http://xueqiu.com/3261272869/42603097

来源:第一财经日报财商

作者:迈克吴。来源:期乐会

本文是为了忘却的纪念: 杰西·李佛摩尔大师的股市生存战“操盘伯利恒钢铁” “前几天我在报上看到这个人的讣闻,他走得穷困而且默默无闻。要是他在1896年死掉,纽约每一家报纸都会在头版上,至少刊出一篇专栏”。在《股票作手回忆录》里,化名为利文斯顿的杰西·李佛摩尔在1922年面对当时著名华尔街记者爱德温拉斐弗的采访时提到了一位曾经不可一世股票作手的往事。“

从摇篮到坟墓,生命本身就是一场赌博,因为我没有未卜先知的能力,因此我可能承受自己碰到的事情,不觉得困扰”。 而17年后,这一幕历史被重演,主角是李佛摩尔本人。1940年11月,李佛摩尔在纽约第5大道和中央公园路拐角的榭丽尼圣酒店的更衣室里开*自杀身亡。

虽然财富上他依然有几百万美元的资产,但在精神上却走得极为困顿。当然这次没有一家报纸对他的自杀保持了“默默无闻”,几乎美国和英国所有最有影响的媒体从《时代周刊》到《金融时报》都报道了这位华尔街有史以来最强大的独立股票投资者兼作手的历史性谢幕,《纽约时报》的专栏上这样写道:

“他的去世为华尔街的一个时代划上了句号,他的功过任由后人评说。” 六十年过去了,在股市中,绝大多数的投资者或投机者依然都还是始终在为如何买卖股票而烦恼,因为每一个股票交易者在这个市场中只能决定两件事情,那就是你什么时候买入和什么时候卖出。至于你买入了后或者卖出了后,所交易的对象品种的价格往哪个方向波动,那就和你没关系了,事实上你也左右不了波动的方向。对这个问题所带来的困扰,自始至终都在困惑着一代又一代的投资者。

最终形成了所谓的价值派是根据自己对交易品种的估值来决定买卖,和技术派是按照自己对涨跌时机判断的把握来交易。 但是,大多数人发现

要自如运用价值和趋势这两种投资方法都是困难重重。当然之所以不成功,以我的看法是他们缺乏认真的耐心、严格的资金管理和先进的风险控制意识。因为从150年的资本市场发展来看,牛市与熊市对市场的控制是来自于人性对市场的信心波动,而估值和涨跌之间并没有绝对的联系。

这不管从1915-33年美国金融市场爆炸性的扩张发展来研究,或就1991-2008年中国A股市场的几何级上升来理解,100年中大概率事件在资本市场的推进过程中,我们在研究经验后发现,期间虽然科技和人文在不断地进步,人类在资本市中的本质并没有进化了多少。很多市场的参与者,他们的失败并不是学历低,而是并没有搞清楚资本市场的积累和操作,自始至终其实道理很简单,那就是你有多少资金能够参与每一次的波动,而每一次波动的风险或收益又恰恰是无法预测的。

大多数中小投资者,在绝大多数的情况下,资金弱势,资讯弱势,是无法与一个还正在规范中的市场中仅仅依靠信念来参与博弈。事实上,资本市场对你来说,毫无疑问是只提供了一个双向融资的平台和机会,不管是您从市场股市的交易所往自己的资金账户中融入现金(股票盈利)或您被市场融走资金(股票赔钱)。而你的子弹总是从有限的起步开始的。如果在打第一场战斗就败下阵来,则基本上也就永无出头之日。

对于李佛摩尔,中国勤奋的投资者中已经有越来越多的人对其有所认识,而我对这位大师的研究到今天为止也已经超过了整整20个年头。长久以来,我对有案纪录的关于李佛摩尔的每个阶段所处时代背景、他的足迹、操作的期货品种、他所操作的股票逐一加以细化分类和研究,期间包括收集100年前很多交易品种的价格走势数据。因为我确信资本市场前人足迹的智慧之火始终能够点亮我们后人的疑惑之烛。

很多年来,我经常独自思考,这位前无古人后无来者的资本作手,他最终留给了我们的到底有什么是能够不断传承的呢?对这位大师的探索、理解和总结,我断断续续笔记了近20年的体会和感想。细细想来,这些笔记、研究和分析,也伴随着我在华尔街近20年的交易成长过程。今天,我想终于就我对李佛摩尔大师最关键的一战撰写本文,因为我坚信本文中的某些观点将弥补和展现《股票作手回忆录》中的部分缺陷,或许对我们中国资本市场的前18年的幸存者有所启示。

李佛摩尔在过去100年中,始终是华尔街上的传奇人物,前无古人,至今也并无来者。这种神秘现象固然是他的个人魅力所在,但他对股市的智勇过人却非是当今很多浪得虚名之辈所能比拟。

当然从财富的角度来看,李佛摩尔并不比他之前的杰古德拥有更多的金钱,从口碑来说,他也不见得比后来的巴菲特更能流芳百世,但从“职业金融交易业的成就”来对比,杰古德(资本到铁路垄断者)、詹姆斯吉恩(JP摩根的御用操盘手,美国钢铁公司的总操盘手)和约翰雅各布均无出其右;同期的巴鲁其、老肯尼迪(JFK的父亲)和江恩亦无法与其匹敌。当今的众多大小股神们更无此殊荣。李佛摩尔的贡献在于对大小投资者,特别是独立投资者能从其各个时代的交易和自我教育中,学到如何规避风险,怎么把握正确的自我。

李佛摩尔的强悍之处并非他拥有强大的集体资源,而恰恰在于他却是华尔街上最大的个人独立投资者,因为至死他都是独立一个人操作、一个人判断、一个人交易。他从来不需要小道消息、股市内幕或者联手坐庄。当代的股票技术法则的流派以我的多年研究发现,均是建立在李佛摩尔的股票操作手法基础上延伸出了的,也就是说他的操作体系是华尔街交易技术的词根并不为过。

有史以来华尔街的这位最成功的个人投资者李佛摩尔的故事在人造峡谷的传奇是源远流长,这在《股票作手回忆录》中已经有比较详细的叙述。但对于我来说,其中最关键的就是李佛摩尔在三次破产后第四度崛起的成功一战“伯利恒钢铁”股的实战交易。90年前的爱德温勒菲佛先生只用了短短一段文字进行叙述,但这对我们这些把自己和资本市场捆在一起的职业股票交易者来说是远远不够的,因为这件事就我个人来说,“伯利恒钢铁”之战无疑是《股票作手回忆录》中最精华的部分,他对资本投资者最终成功失败与否,有着深远的启迪。

“伯利恒钢铁股”毫无疑问是李佛摩尔在华尔街股票投资交易的经历中,第三次破产后是否能够再次崛起的关键点,对该战役来说,李佛摩尔是成王败寇的选择。而对于我们今天股市的操作者来说是研究最佳交易心理和时间判断的学习经验。因为对当时身无分文的李佛摩尔来说,这是他唯一的机会,这对于我们当今的股市操作者来说,如果理解了这点,那么我们就已经处于不败之地了,接下来只是让时间来证明你的勤奋与天赋是否能在资本市场上大放异彩,而事实上这也是任何实业家和企业家所应该读懂的事实。

所谓市场的重心,事实上并非是权重股对市场波动的主导,而是领导股和领导板块对资本市场前瞻性的主导,因为资金趋利总是在资产增值速度最高和最快的企业中先入为主。伯利恒钢铁的背后其内涵是让我们搞清这样一件事情,当你只有很小的一笔钱、只有一次只许成功、不能失败的创业条件下,你怎么才能用摆在面前哪怕是最小的仅有的一次上帝给予我的机会,通过时间的把握,将其放大到对自己最大概率的有利机会下为自己创造成功的可能性。

也就是说,一颗子弹,一次板机,你怎么能够保证用99%的概率击倒对手,赢得自己存活的生存之战。

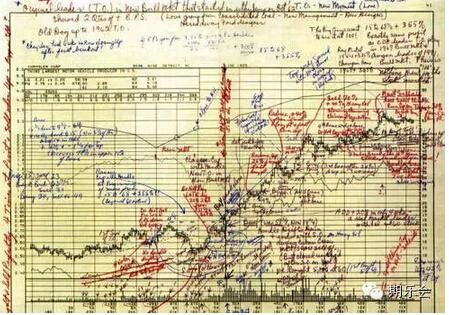

任何资本市场包括股市、期市和汇市,都是由市场重心决定大波动趋势的方向,而这在李佛摩尔之前是没有人系统化地理解的。我个人认为李佛摩尔对金融市场最伟大的贡献就是他是利用测试市场重心来理解大趋势变化的第一人,正是因为对市场重心计算的形成,才有了趋势派最终对基本面派的胜算上高出一筹的地位。 当我在1993-1994年耗费2年的时间中将伯利恒钢铁股价自1912-1916年的走势数据收集完整后,并且亲自在坐标纸上一根根手绘成K线图后,我终于发现了李佛摩尔亲着的

how to trade

IN STOCKS》一书中最后8页那难以令人解读的“李佛摩尔亲自笔录的数字变化”开始对我说话了。你会发现这位华尔街有史以来最伟大的作手其过人聪明之处正是趋势能够横扫一切不确定因素的战略与战术的思想,他从战略上先用强度确认了对手,而在战术上用强势交易锁定了对手,最终博浪一击而成功。

他的成功是重在趋势,那才是最终成就财富增长的板机,趋势绝对不是股神或股王在电视或杂志上的号召才会出现。趋势恰恰是众人拾柴火焰高的结果,在股市上所谓预先布局,然后编造概念和故事赚钱,那些是内幕交易或者作奸犯科者能赚钱的把戏,在三公的规定下,如果资本市场是相对平等的市场,你相信谁能未卜先知吗?既然是人,而不是神,赚钱的大道就只有一条,只有坐上确认趋势的快车,每年存活下来,你就是股神。 1914年,李佛摩尔在经历了第三次大破产后,期间又遭遇了美国4年的经济大萧条,资本市场索然无味,也无任何赚钱效应,同时他还欠下百万美元的巨额债务。

他似乎再次进入了山穷水尽的地步,因为当时只有一家券商能够给他一笔为数500股交易额的信用。也就是说,对他的人生而言,只有一粒子弹,一次扣动板机的机会,非赢即输。

如果他不能在这唯一的机会中,第一,看对大盘;第二,选对股票;第三,抓住时机;第四,拿出勇气。无论这四个条件中哪一个出现问题,都会造成永远再无翻身的结果。那么他或许就真的只能永远破产,然后和99.99%的人一样,永远离开资本市场。

也就是说李佛摩尔要想继续存活下来,他必须要做一次成功几率高达99.99%的交易,而当时的股市却是处于一个四年经济衰退的行情,这种难度是我们无法想象的。 这和2001-2005年中国A股市场很类似。就我后来的理解,

他的这种操作思路为我的对冲基金交易策略奠定了牢不可破的规矩,那就是我把每一笔投入资本市场的资金,都看作了唯一的一次机会、唯一的一颗子弹,你怎么去交易?当然,我为此付出了很多小波动我会错失了赚不到钱的机会,也没有利润的代价;但却为我带来了我从不会错失任何大波动和大走势的行情,而且始终可以让我完好无损存活下来的战术。 对于李佛摩尔来说,他的人生最精彩的部分并非是1907年在股市中让JP摩根请求他不要继续做空赚到了超过100万美元,也非他在1910年因为在棉花期货的交易上犯了听信“专家”之言而将之前所赚的100万美元全部赔完,陷入了必须要靠“投机赚钱”来维持生活的财务困境。而恰恰此后美国的经济又陷入了“ 循环小衰退”那寂寞难耐熬人心智和没有半点赚钱效率的市场情况下,他是怎么仅仅单凭只能交易500股的信用额度东山再起的。

我们现在知道从1911-1914年,华尔街在大背景下基本上没有赚钱效应,李佛摩尔是如何在耐心苦捱四年后,让耐心和时间之窗给予他那神话般东山再起的机会。 虽然很多年来不少人都认为李佛摩尔的这次东山再起有很大部分依靠的是运气,但我确认不这样认为。在任何事业的创业和金融资本市场,特别是股票的二级市场,我认为就运气二字,对每个人都是相对公平的。李佛摩尔当时所处的市场环境,很类似于中国A股的2001-2005年的熊市。

而李佛摩尔在1914年因为在这4年期间于错误的时间下交易,最终欠下了超过100万美元的债务。从一个拥有100万美元现金,转为欠下超过100万美元的债务,而最终选择第三次破产的做法,虽然为他暂时摆脱了精神财务压力,但人生对于李佛摩尔来说进入了一个相当严峻的时刻,1914年,他38岁,如果没有一次击中成功的翻身,那么对于他来说,人生很有可能在1914年就已经结束了。

伟大的交易者在第三次重大的破产后终于完成了坚决独立研究不听信任何“专家”意见的修炼。而他要在华尔街上再度崛起,缺乏的两件最重要的东西:

“本金和时机!”正如我们现在都知道的,1914年后,全球开始进入了第一次世界大战的热身赛,而

李佛摩尔的极度耐心,通过华尔街市场的自身运动为他创造机会。那绝非是所谓的“机会由上帝创造的”,华尔街的机会恰恰是用耐心和时间等出来的。李佛摩尔就是依靠这种最终的耐心“得到了机会的形成”和仅能一次操作500股的信用度,在“成功过的经验下”,选择了当时的超级龙头股伯利恒钢铁,博浪一击,再度走向人生的顶峰。 对于当年伯利恒钢铁的走势,我认为是每个专心致志的投资者都应该仔细加以研究的。为了复原伯利恒钢铁的股价走势图和理解李佛摩尔是如何把握这唯一的一次能够成功机会的概率,当我完成了伯利恒的股价走势图绘制工作后发现,原来李佛摩尔的关键交易包涵了双重含义:

第一是等市场的走势完全符合了牛市初具规模的特征,让股价形成明显的大趋势,这就是时间要素,并非是江恩流派所谓的波浪理论;第二就是怎么研究在大概率上真正把握住股价在开始大幅度波动前的关键时刻。

1915-16年三次破产后靠500股伯利恒钢铁东山再起的李佛摩尔摄于他的EVERMORE门前

就这个关键的时间点和股价的增值大波动的关系,

我用飞机起飞来作比喻。当一架飞机在机场跑道的一端开始注速和加速滑行,等到气流和抬力结合点上的加速度形成了最终托起了飞机重量的动力形成,那就是飞机冲宵而起的时候,而飞机的重量就仓位,引擎的动力就是买盘的资金,气流就是股价上涨中的强度。 我经过研究1886-1996年间,

美国所有4年涨15倍的大牛股,都是以30度的仰角开始启动,大飚股随后以60度的仰角开始上冲。而能够在4年中涨幅高达30倍的股票,其特点就是股价开始腾飞的启动与火箭升空无异,仰角超过80度。当年的李佛摩尔能够在伯利恒钢铁上博浪一击的成功关键无疑就是他在等仰角超过80度的飚股的凝聚力形成。

那就是他要100%地精确把握住了这个让飞机从地面能够腾空而起,并且不断加速上升的临界点。

从此以后,我在交易每一个股票和期货品种的时候,都要先找到这个临界点,在没有临界点形成之前,我是不会学中国巴菲特们提早先跳进参与市场那份内心的非人煎熬,而是停留在手上保留足够的现金。我认为再现李佛摩尔和详细解读李佛摩尔操作心理和操作临界点把握,是每一个职业交易者均应该学习的经验之谈,这恰恰就是能够让你抱牢和坐稳仓位的基础。

aaa由于1914年8-12月中,华尔街闭市,在进入1915年2-3月,

李佛摩尔当时已经看好因大发战争财的伯利恒钢铁公司,那时候该股股价50美元左右,但对比大盘,道琼斯工业指数当时还没有显示强度,只是领导股出现了牛角尖。李佛摩尔坚持了耐心,期间到了1915年5月下旬,道琼斯的牛市强度开始了,而在伯利恒钢铁股价于6月初开始冲天而起3周内股价到90美元以上进入了李佛摩尔早年多次成功的“过百”经验之中,而他的成功股价过 100就会继续上攻的信心给予了他从98买入,而在145美元卖出,仅仅只要两天的时间就成功的机会,为了两天,他耐心苦候了6周。 这是华尔街给予他的耐心和经验的回报,从一个破产的人,到刹那间恢复了所有的成功交易信心和股本,他用超过6周的耐心和等待,而博浪一击的成功操作仅需2天就完成了结果。由此可见,事实上对于职业投资者,心理和经验的齐缝配合才能真正找对市场的大波动方向。

后来我有些奇怪,为什么他当时不是最看好同样是钢铁股的美国钢铁US Steel呢?因为当时的伯利恒钢铁无论从规模和产能上均无法于美国钢铁公司所比。为此,我找出了美国钢铁公司和伯利恒钢铁公司从1912年三季度至 1914年三季度的纯利润,并用对数坐标加以计算,发现两年中,伯利恒公司的盈利加速度已经从6.5美元一股飞升至28美元。也就是说两年不到,公司的纯利润加速上升400%以上。而股价始终维持在40-50美元未动,其原因不是公司的盈利问题,而是美国在一次大战前夕的4年中处于经济循环的萧条中,是市场低迷的人气大大地压抑了股价应该展开的大牛走势。

1896-1901年,大北方铁路的走势可以说是伯利恒钢铁股1914-1916年的老师

而同期的美国钢铁公司虽然盈利也在继续上升,

但其加速度和二级市场的供求方面,明显伯利恒钢铁公司是中型成长股,而美国钢铁公司已经是大型企业,利润摊薄后的加速度完全无法和伯利恒钢铁公司比较。这点也是我们在2005年底为什么首选驰宏锌锗和泸州老窖,而候选中金岭南和贵州茅台的道理所在。我们要的就是最强势的股票,而不是最便宜价格最低的股票。 我从复原后的伯利恒钢铁的股价走势图中可以看到,李佛摩尔从看好伯利恒钢铁上涨之时开始选股,在耐心地等待和观察中煎熬等待了超过6周的时间,于自己完全确认该股要继续上涨的时候开始操刀买入,一击成功。通过这个复盘和解盘,在1994-1995年我再次对1895-1902年大大北方铁路股收集了资料进行复盘和解盘。研究了比李佛摩尔更早一辈的JP摩根御用总操盘手詹姆斯吉恩当年为摩根控制该铁路股的操作发现,这两档股票的走势居然有着承上启下的雷同。

从那时开始,我明白了在任何大仓位操作之前,必须要先用小资本测试市场的强度到底在哪一边,无所谓是多头或空头,因为这种测试的成本最终会告诉我大方向在哪里。通过对伯利恒钢铁股1912-1916年的走势研究,我们终于后来买到了万科A,该股的走势与伯利恒钢铁如出一辙。 对于李佛摩尔来说,只有一颗子弹和一次机会,那就是说他必须在下一个交易中一开始就要对,这无论从信心还是本金的积累上都是沉重的压力。我相信当今国内 99%的私募基金经理人和职业投资者都有这样的精神压力。而我对李佛摩尔大师的理解就是,无论我操作什么品种,无论我的业务是金融投资还是实业投资,我在一进入的开始就一定要正确。什么叫正确?那就是不能赔钱,巴菲特也是精于不要赔钱的高手,如果他是采用我们国内那些半吊子所谓的炒股高手,用越便宜向下平坦越买的方式加码买进,那我们怎么没有看到他在2008年9月底高盛在125美元买入优先股,当1个月后高盛股价跌至48美元的时候,他继续重仓更优先的加码买入呢?而在通用电器GE上也是如此。我们看到所有能够在资本市场上有一席之地的强者都非采用向下平坦买入投资法则,而是向上买入。我相信哪怕是当今最富有之一的巴菲特对于是否能够向下平坦损失来投资二级市场,他必然也是深窥此道的高手。

我在交易任何一个品种的时候,我始终坚持所有买入的仓位都必须是红色的,不能出现绿色;而我愿意加码买入的仓位也一定是只把资金洒向盈利中的正确仓位。我们公司的客户都知道,我总是很快把绿色的仓位卖出停损,不会在任何一笔资金上允许出现亏损超过3-5%,这就意味着我必须避免很多条件不够和没有把握的交易。当所有的条件均指向正确,而仓位也的确出现了盈利,则接下来我就尽可能把红色的仓位盈利扩大化。因为这样的规定,让我在过去16年中,一次次避免了第二天突发事件发生所带来的灾难。这是当今世间仅存的“李佛摩尔”素描画像

在棉花期货上他赔掉了几百万美元后三度破产,现在他只有一粒射向市场的子弹,只有一次只能成功不能失败的机会,他会怎么做?投资或投机?选时或选价?

我在1991年刚入华尔街不久,曾经在一档股票上投入了全部的资金。我十分看好这家公司,而且股价的确在慢慢爬升。但突然有几天股价波动得“抖抖豁豁”让我无法镇定。某一天,股价突然在收盘前跌到我买入价的3%以下,我从原来盈利到出现亏损了,当时我犹豫不决,因为基本面什么都好,股价下跌的成交量也不是很大。我没有及时卖出停损,第二天一早灾难就发生了,一则公司盈利将不达预期5美分,股价以重挫30%开盘,我在开盘后第一时间卖出了结了仓位,承担了亏损,自那天起,我足足半年没有再交易,一直在找寻自己的错误,直到自己能够操控不再犯同样的错误为止,而这个教训让我明白了就是在任何时候,投资股票都不能在股价下跌的时候持有仓位。 李佛摩尔在1915年这个生死存亡的关头,并不是头脑发昏,立刻回到股市去拼杀博弈。他恰恰做得是先强调和恢复自己理智成功时候的经验和记忆,当他从新回到正确之路,在运用了绝对收益率的成功概率重要性的同时。他的意志告诉了自己,交易者是完全不能赌不合理或不能驾驭预期尚未发生和展开的事情。无论个人有多么不理性的做多信念,个人始终是无法推动或者展开尚未启动的不能预期的事情。而一颗子弹、一次扣动板机就必须要在立马开始就斩获对手,其做法就只能在预测可能性并执着耐心等候可能性成为事实,并在事实进入展开刹那的那个时间开始出手。

就我的理解,那就是职业金融操作者在资本市场上混迹多年之后,利用自生的多年操作的经验,持之以恒地对交易目标加以研究,从不间断地记忆自己过去的正确和错误、经验与教训,来得出本次交易能够在判断预料走势启动的刹那,判断自己预料的行情来临了,而自己所要做得就是应该立刻拿出行动和勇气,毫不犹豫地将子弹迅速推上膛,扣动板机,完成博浪一击。而所有的这一切都是在耐心等候,始终保持分析自己在过去赔钱错误的交易中所学到的实战知识为基础,那就是自己对自己本次交易的信心来源和支撑。

对走势的预估和判断诚然重要,但是其重要性对于职业操作者来说,那只是第二等第二的的技能。而一等一的的却是耐心、学习和研究已经发生过的正确和错误。

9年6月,就在即将进入大崩盘前的4个月,已经身处无限风光在险峰鼎盛时期的李佛摩尔把多头仓位提前完全变现后,他“踏空了最后4 个月的行情”,依然用非凡得冷静态度,在孤独和耐心中等待着市场那最后疯狂多头的结束,因为接下来他要做的就是放空5,000万美元的股票,等着1亿美元的利润自行送上门来,他时年52岁,这是他流芳后市的顶峰之作。 就是今天,哪怕我们很多机构投资者或者说公募基金经理人都很少能对这些投资理由具备了充分的理解。他们并不清楚推动交易品种价格走势是以品种的基本面和技术面双重叠加的事实为后盾的。李佛摩尔的“伯利恒钢铁股之战”之所以对我是完成作为职业金融操作者的最重要一课,那就是因为从专业的角度来分析,李佛摩尔明白了当时自己的情况万分危急,只能靠着自己多年的实践、思考和观察所得出的经验来为大多数人所不能为的事情。而当今的金融市场则完全就是看不到硝烟的战场。

专家,显然在整个金融市场是完全不存在,只有客观面对自己有利的市场,一个具备经验、勇气和理智的投资者才能长期获得成功。延伸到我们今天,那就是真正最终能够在市场上活下来做大做强做精做到专业的,他必定是有所为和有所不为,那完全不是他有没有资金的问题,而是纪律。我的恩师威廉欧奈尔是从只有500美元开始的华尔街生涯,李佛摩尔大师是从只有几美元开始了他的传奇。

我2006年中看空铜后,真正开始交易的动作则是在2年后的2008年9月,我秉足了耐心等候所有有利于我的交易条件形成开始上手。这个经验来后来又给予我看空黄金提供了操作经验,并给我从2008年6月开始看空黄金提供了依据。职业投资者不但必须观察精确,还必须要随时记住和理解所观察到的一切的前后左右。按照经验所示于正确的时间点开始行动,诚然即便如此,你也会偶然出错;但是不遵照经验来交易,你必然就是市场上的傻瓜,而且结果也就是从胡来的开始之初,你看上去就是个十足的傻瓜。 从伯利恒钢铁股票交易战中迅速恢复的李佛摩尔在之后的15年中叱诧华尔街的资本风云,说他执华尔街的牛熊之耳是毫不为过的。虽然他的投资能力越来越强,但他的有钱并不受社会和媒体的尊重。与他同时代的江恩说他贪婪地追逐金融资本的利润,一旦成功获取了巨额利润又忘乎所以大肆挥霍。虽然我不完全认同江恩的说法,资本市场的自由竞争和弱肉强食对于李佛摩尔是公平的交易,这和当今中国国有企业与民营企业在不对等的行业与社会的基础上竞争是同理,李佛摩尔显然是比当年大多数上市公司大股东来的干净。金融资本市场的产业博弈最终的财富是相对合法地走向了能高度集中的少数人手中。因为参与市场的每个人均先理解其中的风险和博弈的关系。

如果说李佛摩尔有失败之处,那是在于作为富人,他只是较少地考虑了自己的社会责任(这与当今我们中国的某些社会问题也是完全吻合)。对于李佛摩尔的:“我亏钱是因为我错了,而不是因为我放荡不羁或是过度享乐”这句话,我个人的理解他是双面的。如果就职业性本能来说,他从事的是金融交易这个工作,这个工作的性质是利用投机博弈的机制赚取波动中的差价。

但对于他这个人来说,这句显得他的生活被社会标准所指责。李佛摩尔缺乏对生活的自省和公众的义务,这点在当时的华尔街和美国这个资本主义金钱横流的超级强国的高速发展初期是可以理解的,犹如我今天看到中国在进入经济高速发展后,有一大批类似李佛摩尔的富人脱颖而出,他们同样缺乏社会的责任感,这是社会中快速过度进入经济超速与人文脱节发展后所必然要支付的人类道德代价。 我清楚地记得,2008年9月15日,风雨飘摇中的华尔街在那几天中的黑暗不亚于地震。那天下午3点我让司机开车到了大半年没去的华尔街交易所大厅,我要亲身体会当天最后一小时大单交易的状况。那一小时里面,我再次体会到了8年前,2000年9月15日纳斯达克大股灾开始那天的情景,今天在纽约交易所再次出现了,只是现在是金融股和地产股的大崩盘。

很明显,记忆和经验告诉我中型恐慌已经初具展开骨牌效应了。当天道琼斯指数和标普500指数已经进入了明显的大空头前期市场的新低点。 收盘后,我回到公司看了空头单的交易纪录,然后独自从办公室步行走到李佛摩尔在他生命最后的几分钟所在的榭丽尼圣大楼的酒吧中独处,感悟和体会着这位68年前的前辈在1929年9月的操作思路,

我再一次明白了,股市不存在也不需要所谓的先知,与当前市场上随时都有号称自己是股神者比较,李佛摩尔始终自认为市场的学生,我对他自我定位的解读就是,既然你我不是仙,我们要做得恰恰就是比市场本身慢半拍,然后在确认的基础上紧跟市场一步。 今天我们并不需要刻意模仿巴菲特和索罗斯,只要研究和理解他们过去的成功与失败的经验,设计出对自己财富稳定增值的好方法就足够了。当几十年后退休的时候,只要我活着走出市场,那我已然就是股神了。至于我们是不是要通过和巴菲特共进午餐才能解开市场疑惑的困扰,我个人的看法是完全不需要的。反过来问,如果要巴菲特来思考,要他花费200万美元给某人做午餐费来提高自己的“投资水准”,他会认为有价值吗?大多数人成长的背景和所在国度与市场的情况,与巴菲特成长的基础是差之千里,我们是完全不需要在10年内成为众人注目的巴菲特模仿者或追随者。

在我收集的众多李佛摩尔的遗物和与其有关的物件中,这张摄于李佛摩尔第四次破产的照片是在过去75年中未曾被任何媒体发表过的,今天我们再来看看这位华尔街巨擎那面对市场冷漠的面孔和紧拽小儿子小手那父爱的一面,依然仿佛在告诫儿子,看紧资金的口袋,因为自己的财富是要自己来捏紧的。

1934年,华尔街的父与子,一脉传承,相同的冷漠

这是57岁的李佛摩尔和小儿子保罗-李佛摩尔在1934年3月上旬宣布破产后所摄,我给它起名“华尔街的父与子”。坦率地说,李佛摩尔始终把自己定格在市场的弱势群体位置,因为他是一个人单独操作。

而我把管理的资金规模在低于50个亿的,都归纳在是弱势群体中。因为你没有市场的定价权,你只有参与市场的交易权。

我个人认为我也是市场的弱势群体,所以我通常都认为自己的第一想法总是有错误的可能性,每一个即将要交易的品种被选出之后,必须要观察入微,在真正投入大仓位之前,我必然要先用小仓位来测试该品种在市场中的方向强度,然后确认大仓位交易的时间,时间永远是第一的,因为那是扣动板机走向盈利的信心。欧奈尔对我说过,

在生活中,做一个无聊的人,在市场中做一个敏锐者,你就会避免李佛摩尔的精神痛苦。 最近两年,因为美国的次贷金融风暴引发的全球经济衰退,迫使华尔街的五大投资银行去三存二,很多在投行中失业的中国同胞同行都选择放弃斩仓华尔街,回国创业或成立信托基金了。但我仍然愿意将自己的一半时间坚守在纽约华尔街的这个阵地。

我自2001年回国开创事业,但同时也经营华尔街的事业,我认为放弃华尔街就是放弃了价值的源头,而不把握中国市场就不懂最大的成长股市场所在。在投资业内,价值投资和成长投机是相辅相成的,价值给予我们学习经验教训,成长给予我们实践经验教训的市场,过去8年中,我看到了中国A股的高速成长,也体会了华尔街的经典。中国是以柔克刚近几年大有横扫全球之势,但华尔街的魅力始终不会在历史发展的车轮滚滚而来中倒下。

正如百年前李佛摩尔的缺陷,在半个世纪后的于巴菲特和欧奈尔两位大师的身上被超越了,这才是华尔街精英的体现。这点在我们中国资本市场上谈及巴菲特就说他赚了几百个亿身价来体现价格下的纸上富贵而言,我们中国的所谓私募资本精英们,始终在“很差钱”的层次中理解如何才能象巴菲特那样的富可敌国,那道行才是万里长城下的第一块砖。

只以巴菲特有多少财产者推崇他为股神者,才是市场真正的弱智,难道巴菲特在股灾中倒下了,他的财富价值论就把他社会责任感的贡献抹杀了?即便以个人财富最富有的美国捐赠排行榜,巴菲特和比尔盖茨依然只是小弟级,百年前标准石油的JD洛克菲勒和美国钢铁的卡内基所捐赠成立的慈善、教育和医疗基金会,不管是规模或数量,都远超今天的巴菲特,或许老巴就是全捐这一生也未必赶得上。个人财富只有达到了大师们的财富价值消费观,才能领悟和超越大师,这才是江山代有人才出,一代胜过一代强的基础。

多年来在股市中,我看到过很多过于勤奋短线投资者,每天在股市中杀进杀出,期望以每天的小利滚动出复利形成大财富的操作手法。他们看盘的时间远远超过了研究市场本身。

事实上我见过的所有在资本市场上的成功者,他们的成功秘诀都没有特别的灵感和神秘的解盘、复盘和看盘能力,而恰恰是最终都是先得出了自己对大波动方向的结论,那就是成功和他们在股票市场上进出多少次数是无关的,而最终成功的交易与交易的频率并没有绝对的关系。

诚然,每个经验丰富的交易者都会灵敏度很快地交易和行动,但我的看法恰恰是,先得慢,而后再快,哪怕一个品种在一年内上涨14倍,他也要一天天涨上去吧?每天杀进杀出的抢帽子,既然已经非常看好它,而且走势也的确证明它就是个金蛋,那每天买进和卖出他,则正好说明了该投资者对自己的判断缺乏信心和对财富积累需要良性时间的耐心和毅力,也就是说这样的投资者,哪怕都对了,他的心态不对,依然不可能在资本市场上成功。因为他们对自己每天的操作并没有形成和搞清楚我为什么买、买的对象是什么。它为什么有价格推升价值,而其价格又能涨到多少来体现其价值呢? 在金融交易的行业内,我确信没有人能够一直拥有超过大多数人成功的概率和理由,如果他是每天都规定自己要买卖和交易股票;因为世界上也从来没有人拥有到有足够多的知识和运气,能够在每天的多次交易中都高明地操作,除非大盘行情走得是一个谁都看得懂的大牛市,而不是大熊市、反弹市或者牛皮市。而随时想要交易的股票操作者,他必然是股市中知道不要成为傻瓜却事实上就是个傻瓜的“专家”。

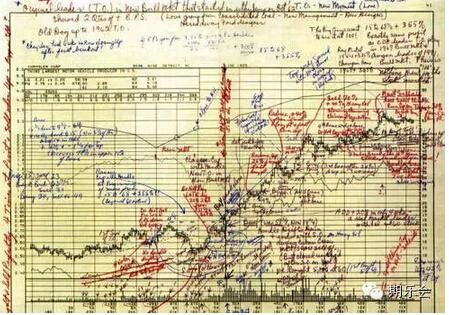

这里展示2份我的恩师欧奈尔在1958-1961年买入布郎斯维科和1962年操作克莱斯勒当年这两只超级牛股时候的手稿,我在这里展现给大家参考和思索。这是他当年在交易的时候标注在K线图上为什么买入,什么时候买入和买入条件,以及加码或者继续持股的手记。

欧奈尔的方法源自与1955年后美国最出色的第一代基金经理人杰克卓法斯,我只买最强势的股票。卓法斯基金当年以5000万美元起家,整个基金管理团队只有三个人,老卓法斯和他的两个画K线图的助手缔造了美国基金业的神话。我认为无论是李佛摩尔的要素,还是卓法斯的方法,抑或欧奈尔的精髓,都是值得我们这些后辈传承、学习和融合的。只有站在巨人的肩膀上,我们才能看得更远,更高。

1961年威廉欧奈尔的原稿记录:如何操作布朗斯维科

1961年威廉欧奈尔的原稿记录:如何操作克莱斯勒汽车公司

从这两页手稿上,我学到了为什么不能采用所谓的短线交易来有效管理大资金的方法,因为如果股票对、时间对、市场对、心态对和方法对,股票的价格大波动方向是完全应该由市场来决定到底是长期持有或短炒的。而真正的大彪股必然是要持有最少1年的时间。

后来我统计自1886-1996年间,美国500个在4年中上涨15倍的股票,其真正上涨的有效期平均是2.5年,也就是说真正懂得如何最有效利用资金的投资经理,是完全不需要和市场上大多数股票结婚,但必须要在正确的时间和最强势的领导股打成一片。 至今依旧神秘非凡的Heckscher大楼位于纽约地标中的地标,而小的可怜的入口处仿佛天生将大多数人拒之千里之外。我们看到在华灯初上的夜色中,它的金顶依然放射出王者的彪悍和稳重之气,那就是李佛摩尔纵横华尔街的操盘室。85年前,该大楼的管理处是从来都不承认有李佛摩尔这个租客在其中办公的。虽然无限风光地横行华尔街35年,但李佛摩尔真正走向最后的成熟是从1916年的伯利恒钢铁股之战后。

从那时起到自杀,他再也没有与任何人在公开区域谈论过股票。他对来自市场的任何质问均无动于衷地保持沉默是金口就免开尊口的规矩,任何人要进入他的办公室都难如登天。 从1915至1935年这20年间,李佛摩尔在华尔街上叱诧风云,而同期的巴鲁其、老肯尼迪和江恩等与他的差距犹如天壤之别。李佛摩尔虽然最终因为家庭感情问题以开*自杀的结局而告终,为他带来了更多的时代悲剧色彩,但无论从哪一个角度来看,作为拥有精湛职业技能的他,以及他对金融交易的伟大战略和战术双结合的操作思想,迄今依然闪耀着承上启下辉煌的光芒,为我们这些曾经初来乍到金融市场的后进小子们提供了股海前进航道中的灯塔。

人生无常,世事难料,我相信作为后辈小子,只要不断萃取符合自己盈利模式的交易系统,并且尽可能避免前辈们的缺陷和具有假象的市场激进赚钱术,那我一定会比他走得更远和更好。在股市中,自我充实、肯不肯学和有没有知识在我来看是完全两码事,把经验教训和成功得失用深入简出的方法加以总结,并与同胞分享是我感到最大的乐趣所在。

李佛摩尔无疑是过去150年间资本市场和华尔街上一位真正的勇者,他在对付华尔街上众多的专业投资机构、炒作集团和大小非庄家的利器只有三样:一台报价机、一笔本金和下单电话。他在股市中犹如面对大海的冲浪勇者,屡败屡战,屡伏屡起,一浪高过一浪地不断挑战资本金融市场的极限。曾经很多在华尔街股市中大放异彩的众家英雄好汉也只有他成为被历史永远成淀下来的旷世奇才。

秉赋过人的李佛摩尔对生命充满了深深的敬畏,面对多次人身的大起大伏,他始终选择了客观地面对自我,勇敢而有尊严地从每一次跌到中爬起,包括最终将一颗子弹送进了自己的头颅。他最终选择的是时代背景下勇者的归宿。因为即便是今天,这种君王死社稷的勇气和尊严,也不是大多数华尔街上被称为巨人们所具备的。李佛摩尔留给了华尔街的是一种深邃的神秘、智慧和勇气。

摩爾定律失效後世界如何發展?

來源: http://www.iheima.com/news/2016/0311/154655.shtml

導讀 : 如今全球有30億人隨身攜帶著智能手機,而每個手機的處理能力都比20世紀80年代房屋大小的超級計算機強。

摩爾定律之後,可預見計算機硬件發展的時代已經結束。爾後,誰將接踵而至?

1971年,世界上跑得最快的汽車是法拉利代托納,時速高達280km/h(174m/h);最高的建築是美國紐約的雙子塔,高達415m(1362英尺)。在這一年的十一月份,英特爾發布了世界上首個商業微處理器芯片——4004,包含2300個微晶體管,單個大小如同紅細胞。

從此,芯片的發展速度如同英特爾聯合創始人戈登·摩爾預測的那樣線性發展。根據他的經驗法則,也就是我們熟知的摩爾定律:大概每兩年,隨著晶體管越來越小,在矽晶上的排布越加密集,計算機的處理能力將會翻一翻,性能更好,成本更低。現今,一個英特爾的 Skylake 處理器上約有17.5億個晶體管——大概50萬個這樣的晶體管的大小才相當於4004上的一個——全部運作起來傳送速度是當時的40萬倍。這樣的指數增長速度是很難和物質世界聯系起來的。如果從1971年開始,汽車和摩天大樓也以此速度發展,如今最高的車速將會是光速的十分之一;最高的大樓距月球只有一半的距離。

摩爾定理的影響我們能切身感受到。如今全球有30億人隨身攜帶著智能手機,而每個手機的處理能力都比20世紀80年代房屋大小的超級計算機強。無數的行業已經被數字化顛覆了。充足的計算能力甚至放緩了核彈測試,因為原子武器的的模擬爆炸測試要比真實測試方便的多。摩爾定律已經成為了一種文化隱喻:矽谷內外的人全都希望科技每年都能更進一步。

但如今,半個世紀之後,摩爾定律的結束已然可以看見。晶體管的微型化已經不能保證成本更低或速度更快。但這並不意味著計算的進展會突然停止,只是發展的性質的發生了變化。芯片仍然會越做越好,但改善速度會慢一些(英特爾表示數值處理能力現在是平均每2.5年翻倍)。另外,計算的未來不僅由原始硬件性能決定,而將由其他三個領域的發展來定義。

第一個是軟件。本周一款能夠下圍棋的程序AlphaGo擊敗了人類最好的棋手之一李世乭,在韓國的5場比賽中贏得前兩場。圍棋因其複雜性一直吸引著計算機學家:棋盤上,落子的可能性比宇宙中的粒子還多。所以,圍棋系統並不能簡單的依靠計算暴力(譯者註:計算暴力,computational brute force 指每秒算度兩億步棋和瞬間探索內含幾百萬個棋譜)去取勝。AlphaGo依靠深度學習技術,部分模擬人腦工作的模式。本次勝利表明了通過新算法能獲得更為強大的性能。的確,硬件的緩速發展將會大大刺激軟件的智能化研發。

發展的第二領域是「雲」,互聯網上提供服務的數據中心網絡。無論是PC機還是大型機,當計算機獨立運作時,它們的計算性能完全依靠處理芯片的速度。而如今,計算機在硬件性能沒改變的情況下變得更加強大。當處理郵件搜索或查詢最佳旅遊路線等工作時,它們能夠利用「雲」中龐大(且靈活)的數值處理資源。此外,還擁有了互聯的能力:智能手機的衛星定位功能、運動感應功能和無線支付功能都和處理器運行速度一樣重要。

第三個改進方面在於新的計算架構——為特定工作優化過的專用芯片,甚至其他領域的技術,比如同時利用量子機制的特異性來處理多個數據集。普通的微處理器發展如此之快,沒有什麽必要去追求這一類的方法,但芯片現在會被設計成針對雲計算、神經網絡處理、計算機視覺和其他任務等的形式。這樣的專業硬件會被嵌入進雲中,有需要時就進行調用。這再一次意味著終端用戶的設備原始性能並沒有那麽重要,因為重要的任務在其他地方被完成了。

速度並非一切。

這在實際中意味著什麽呢?摩爾定律從來不是物理定律,而是一種自我實現的預言——是中心規劃的勝利,通過這種規劃,技術行業能夠統籌同步其行為。它的結束會使技術發展速率變得更不可預測;在新的性能增強技術不時出現並開始運用之前,這條道路可能會十分坎坷。但考慮到大部分人在評判他們的計算設備時,主要考慮的是設備的能力和特性,而不是處理速度,所以對消費者來說並不會感到明顯的減速。

對於公司來說,摩爾定律的結束可能會被轉移至雲計算遮掩起來。現在公司更新電腦已經沒有那麽頻繁了,並且已經停止運營他們自己的e-mail服務了。然而這種模式取決於快速穩定的鏈接。這會增加帶寬基建改進的需求:計算能力逐漸在雲提供商的數據中心內部得以改進,那些信號較差的鏈接會更難以獲利。

對於技術行業本身,摩爾定律的消亡也會加強雲計算中心化的思維方式,而這些已經在一些大公司身上得到了驗證:亞馬遜、谷歌、微軟、阿里巴巴、百度和騰訊等等。他們非常努力的去改進他們的雲架構的性能。也在尋找進軍新領域的初創公司:谷歌在2014年收購了DeepMind,正是這家英國公司創建了Alpha Go,而Alpha Go剛剛在過去的兩天內連下兩局,擊敗了圍棋世界冠軍李世乭。

對於過去50多年,這種看似不可阻擋的晶體管變革使得計算機穩步降價,並且更有能力。隨著摩爾定律失效,進展也許不再那麽有規律。但計算機和其他設備仍然會變得更強大——只是以不同的、更廣闊的方式變化。

版權聲明:

本文作者機器之心,如需轉載請聯系原文出處。

阿爾法狗的勝利,摩爾定律的終結:關於科技的 3 個啟示

來源: http://www.iheima.com/space/2016/0316/154710.shtml

導讀 : 再也沒有一個「定律」去指引大家按部就班地升級,這種確定性正在被逐漸消除,迫使人們追尋新的思路和手段。

阿爾法狗與 iPhone 6

2014 年 9 月,蘋果發布新手機 iPhone 6。全球手機用戶都準備好了鈔票和腎。

然而在 iPhone 6 現身後,許多人一眼瞄到的是那個凸起的攝像頭:

有人感到很惱火:這是什麽玩意兒?我不能接受那一塊凸起的攝像頭。喬布斯要是還在,絕不會允許這種情況出現。

為了更好的手感,蘋果把 iPhone 6 做得非常薄,再搞個圓弧形的屏幕和機身邊緣。至於手機是不是容易滑倒馬桶里,他們才不在乎。但把手機做得更薄是一件難事,把攝像頭做扁更難。突出的攝像頭有複雜的電子原件:

為了手感和外觀可以做薄手機,但相機的成像原件需要一定的空間,否則照片的質量無法保證。於是,蘋果這家極度重視用戶體驗的公司做了這個突兀的攝像頭,讓無數的處女座和完美主義者茶飯不思。你想要不突出的攝像頭?去買個厚一點的手機吧。

其實還是有辦法的。比如優化鏡頭的光學結構,或者使用折射率更高的鏡片,理論上都能夠把攝像頭做得更扁。但能扁到什麽程度?最終總會到達一個極限值。

2014 年突出的攝像頭是風向變化的開始。2016 年,我們已經在新的風口。

最近 Google 的深度學習計算機 AlphaGo(人稱阿爾法狗)以 4:1 戰勝人類最好的棋手之一李世石,人工智能成為大家口中的熱詞,深度學習和神經網絡被熱烈討論。但問題的另一面被忽視了:阿爾法狗其實是人類發現擁有的計算能力不足後,研究出的解決方案。

這種情況並不多見。

以往人們面對許多困難問題時,總有一個終極點子:暴力法(Brute Force Attack),反正有摩爾定律帶來的大量計算資源,那就用這個海量計算能力去碾壓眼前的問題吧。想做出一個能贏人類的國際象棋軟件?用機器來暴力窮舉所有可能的棋局,戰勝人類冠軍的「深藍」電腦不就是這麽做出來的麽。

現在,圍棋棋局的可能數量是 10 的 170 次方,這個數字甚至超過整個宇宙中原子的數量。這麽誇張的複雜性,單憑暴力法已經不可能解決問題,突然之間,計算能力成了人類的限制。

然而,有了 Google 的大量資金在深度學習和神經網絡算法上,阿爾法狗的勝利意味著在現有計算資源掣肘的局面下,通過新的算法可以取得遠超想象的成果。相比起來,暴力法散發著一種原始的氣息。

習慣了的科技進步

過去的 10 年里,我們親身經歷了一波科技浪潮,每一個人的生活方式都發生了巨變。

習慣了網購,習慣了薄如記事本的手提電腦,習慣了視網膜高清顯示屏,習慣了掏出手機進行簡單操作,就能接到電話並條件反射般說出自己的地址就能有車來接,習慣了吃飯的時候刷一下朋友圈的爆款文章,還習慣了科技公司的新品發布會:從喬布斯開始到現在,沒開過個發布會都不好意思說自己是 CEO。

科技的劇烈發展似乎不像以往那樣刺激了,成為了一種理所應當的事情:理所應當每年都會有更好的手機和電腦,理所應當新的手機和電腦都會更快速性能更好。例如最近的蘋果公司發布會,雖然無論公司還是產品依舊偉大,我們已經沒了那份激動。

所以要是我們告訴你,過不了幾年,你的新手機和電腦的性能可能也不會變得比現在好多少了,你會怎麽想?

並不是在誇大。再過一陣,全球半導體行業將正式宣布,摩爾定律很快就要結束它的生命和使命,成為歷史的一部分。

摩爾定律跟我有什麽關系?

摩爾定律是許多初次了解科技行業的人最先接觸的概念。1965年,因特爾公司的創始人之一高登摩爾(Gordon Moore)在文章中預測:集成電路上的晶體管數量每一年就會翻一倍。很快這個預測被大家稱為「摩爾定律」。

你能用自己的電腦和手機看小視頻,上網,做 PPT,算財務模型,叫車叫外賣,約這個約那個,電腦和手機都在一刻不停地幫你做運算。這些運算的核心由設備的微處理器(Microprocessor)搞定,也常被叫做中央處理器(CPU)。它締造了現代人的幸福生活。

微處理器是集成電路(Integrated Circuits)的一種,顧名思義,是「把一堆電路集成到一小塊薄片上」。這塊薄片上鋪了大把大把的電路開關,用來執行電腦最基本的邏輯:開或關,1或0。這些電路開關是所有現代智能設備的最基礎的組成部分,他們還有個名字,叫做晶體管(Transistors)。

制作微處理器和晶體管需要的最基本材料是半導體,最常用的最經濟實惠的半導體就是矽。所以,微處理器、晶體管和矽是所有現代生活的發源和基石。所以,全球科技中心才會叫做矽谷而不是鈦谷鋁谷。

摩爾本人後來將芯片升級的周期修訂為 2 年。1971 年,因特爾發布第一塊商用微處理器 4004。它包涵了 2300 個晶體管,每個晶體管大約為人體紅細胞的大小。從那時候開始,依照修訂後的摩爾定律,集成電路上的晶體管數量每 2 年左右翻一倍。隨後的 40 年,摩爾定律成了科技進步的核心推動力。一年一度晶體管數量的翻倍引起處理器運行速度的翻倍,進而帶來硬件設備性能的翻倍和成本的縮減,進而為更加強大的軟件、系統以及計算提供了可能。

今天,全世界已有 30 億人使用智能手機。你手中的 iPhone 的計算處理能力甚至強於當年 NASA 登月計劃的主計算機。(No offense, Android users.)

過去的 40 年幾乎所有行業都被技術改造,源頭是摩爾定律引發的計算能力大爆炸。就連測試核彈爆炸的次數都減少了:因為人們可以利用巨量的計算能力,在電腦上進行逼真的爆炸模擬。

今天,我們在潛意識中認為每年一次的手機升級和產品發布是理所應當的。是摩爾定律讓我們有了這種近乎虛妄的感覺。

摩爾定律不是個定律

然而摩爾定律並不是個定律,它和「牛頓三定律」這種完全不是一回事。50年來,它的成立並不是由於物理上的局限,而是整個芯片行業的刻意選擇和協商。

一直以來,新一代處理器出來後,開發者程序員們搞出新的軟件,這些軟件更充分地利用新設備的性能,也毫無保留地耗盡了這些性能。很快消費者發現自己的電腦和手機卡了。於是因特爾們接著努力,搞出新一代的處理器。

從 1990 年起,每隔 2 年,全球半導體行業會發布一個計劃,他們自己把這個叫做路線圖 Roadmap。每個文件的大意是說:「未來三年我們還跟之前的幾十年一樣,按照摩爾定律走,具體來說是 blah blah blah。希望大家都自律。」就這樣,幾十年來,全球芯片行業所有生產商和供應商聯合起來,跟著摩爾定律走,這是在其他任何行業中都不曾見到的情景。

走到盡頭的摩爾定律

事情出現了變化。半導體行業已經宣布,即將面世的行業路線圖不會再依照摩爾定律。這意味著行業正式公開承認,摩爾定律很快就要結束了。

原因?原因是物理,就像是到一定程度就無法再薄的攝像頭一樣,是早已註定的結局。我們把這個叫做物理邊界,有 3 個問題:尺寸,散熱,成本。

尺寸

人類對尺度的理解能力是極弱的。例如,摩爾定律說芯片上的晶體管數量每兩年翻一番,這是什麽概念?大多數人無法從直覺上體會到。

舉個例子。1965 年的某一天,小明下決心按照摩爾定律的指引跑步。那麽他面臨的情況是這樣的:

兩年之內,他每天只跑一個小型遊泳池的長度:

兩年後,他跑步的距離翻倍:

10 年後:

26 年後:

50 年後(也就是 2015 年):

1971年,微處理器上每個晶體管的造價是 150 美元,2015 年的價格為 0.0003 美元。1971 年的每個芯片上有 2300 個晶體管,2015 年有 13 億個。早期的晶體管將近有一個手掌大,如今最先進的因特爾芯片制造工藝中,晶體管的尺寸是14納米:

實際上,14 納米這個尺寸已經不是你找一個好的顯微鏡就能用肉眼觀察到了。甚至可以說 14 納米的晶體管是不可見的,因為這個尺寸已經小於可見光的波長。

如果摩爾定律繼續生效,下一步會是什麽尺寸?可能 10 納米。如果因特爾要玩命,也許最終會達到 2 納米,也就是 10 個原子並排放的寬度。

到了這個尺寸,人類芯片制造行業的經驗已經不再適用了。這個尺寸屬於量子物理的世界,這個世界有人類無法控制的不確定性,有上帝投出的骰子,還有薛定諤那只不死不活的貓。

散熱

尺寸小帶來的另一個問題是散熱。一位業內人士說:「曾經有一段時間日子超美好,那時候只要我們把尺寸縮小,好事兒自然來:芯片的計算能力會提升,能耗也會降低」。然而在 2000 年左右,晶體管尺寸縮減到 90 納米(一根頭發寬度的百分之一)的時候,芯片開始出現過熱的狀況,熟悉行業的人已經知道摩爾定律大勢已去了。

為了解決過熱的問題,芯片制造商采用了兩個辦法:

限制微處理器執行計算機指令的速度(Clock Speed),從而限制了芯片中電子的速度;

將集成電路分成多個核,這樣降低每一個核的功率和發熱。(所以其實你就沒想過,為什麽最近幾年來聽到這麽多「4 核」「8 核」這種莫名其妙又不明覺厲的描述?)

這兩個方法非常成功,至少摩爾定律沒有在 15 年前就失效。現在,行業的普遍預計是,摩爾定律會在 2020 年左右結束。

成本

第三個問題是成本。芯片尺寸越小,晶體管越多,對於制造商來說,成本就越高。如今,依照摩爾定律的芯片升級每發生一回,整個生產線,包括所有配套設施,光刻儀器,全部都要翻新。今天一個尖端芯片工廠的造價大約為 70 億美元,業內估計當芯片尺寸到 5 納米時,工廠的造價為 160 億美元,幾乎是因特爾年收入的三分之一。

如果翻新的成本高於可能的收益,傳統的微處理器升級就停滯了。從經濟角度看,摩爾定律已經結束了。

摩爾定律失效意味著什麽

摩爾定律失效,影響的絕不僅僅是芯片生產廠商,還包括其他所有在過去幾十年內被科技潛移默化影響的行業,以及所有享受到科技便利的普通人。所有對未來有遠大暢想的人,無論考慮的是人工智能、增強現實還是無人駕駛汽車,都要考慮這個問題。

Peter Thiel 有句名言說「我們多年前暢想的是會飛的汽車,但我們今天卻只擁有讓你輸入 140 個字的輸入框」。言下之意是我們期待的是足以影響現實生活的深層技術進步,但獲得的卻是一點線上的娛樂生活方式。

公平地說,雖然我們沒有看到 Peter Thiel 呼籲的那個層次的科技進步,現實生活還是獲得了極大改善,今天我們已經不能想象一個沒有科技支撐的生活方式了。

有趣的是,雖然科技的飛速進步的原始驅動力是摩爾定律,但更加吸引人註意的是軟件行業。

Peter Thiel 認為「140 字輸入框」屬於比特的進步,是互聯網技術的進步,而「會飛的汽車」是原子的進步,也就是人們對現實物理世界的駕馭。他認為我們已經看夠了互聯網和軟件的顛覆性,人們需要把一部分力量用在改善現實世界中。這是他自己的堅持,也是他做成如此多成功投資的重要原因:

有趣的是,所謂比特的進步,說到底卻是由摩爾定律推動的,後者仍然是原子的進步,但人們往往忽略這一點,將目光集中在互聯網上。美國的科技圈對這一點更加先知先覺。尤其在最近五年來,中美兩國科技圈對同一事物的不同稱呼,能夠清楚反映這一點:在國內,人們更多會去談「互聯網」,而不是「科技」。國內說「互聯網金融」,美國說「科技金融(Fin-tech)」,國內說「O2O(Online-to-offline)」,美國說「按需經濟(On-demand Economy)」。

現在,我們總結出 3 個目前科技行業認同的解決辦法。這些辦法也是未來行業發展最重要的 3 個趨勢。

軟件行業的革新

暴力法的盛行其實是一種奢侈。就跟「何不食肉糜」一樣,何不用暴力計算去碾壓問題呢?反正有摩爾定律在,不愁機器性能不夠,而且用不了多久更加強大的設備又要出現。這是摩爾定律帶來負面心態,也造成了軟件開發的浪費和低效。在經濟上這很劃算,雖然我的代碼實現很糟糕,但沒關系,可以湊合著用啊,過兩年有了新設備就好辦了。

長期來說這不是好事。因為這樣看技術的進步更多是摩爾定律帶來的更強計算能力、數據存儲技術和網絡帶寬,軟件和算法則相對滯後。

摩爾定律的終結意味著我們可以迎來軟件行業的新時代。更多的資金和腦力會被用在像阿爾法狗這樣的東西上。有了資源投入,我們很快會迎來更高效的編程語言、編譯系統和應用設計。

我們預計軟件行業會真正迎來它的成熟時期,工程師將更加關註代碼的效率,以及如何更加聰明地利用現有資源做出不可思議的東西出來,例如阿爾法狗。

雲計算

雲計算這個詞似乎都被人說爛了。但在摩爾定律即將失效時,它不再是一個概念,而是一種必然(回複本公眾號「計算」查看我們的文章《下一代運算是什麽樣的?》)。越來越多的活動發生在移動端:手機、平板、智能手表和其他智能硬件,不僅要求設備更薄,芯片更加微小,而且要求移動設備不發熱、低能耗、省電。

同時,以前的「電腦」是獨立設備,所有計算能力都存在你的主機里面。軟件好不好用還要看你的電腦性能有多少盡量。現在移動設備劇增,越來越多的計算能力被轉移到雲端。雲計算曾經是一個流行語,現在卻同時是科技行業不得不做的一件事情。

於是芯片廠商需要考慮的人分成了兩部分:一方面是普通的消費者和他們越來越多的移動設備,再過一段時間,這一部分設備自身的計算性能很可能不會大幅提升了,但通過為需求和應用設計的芯片,可能會更加便攜、省電、易用。另一方面是雲計算的提供商,亞馬遜 Google 微軟們,他們不用考慮太多移動端的問題。對芯片廠商來說,這部分用戶的占比會越來越大,也會越來越受重視。

總而言之,未來幾年過了某一個時間點後,作為個人用戶,你的所有需求都可以通過「設備 + 雲端計算」這樣的模式滿足。你的隨身設備自身的性能不會更強,除非你願意接受更大的設備。

新硬件技術

也可以純粹從硬件找出路。有這麽幾種可能性:

新的芯片架構

全球半導體行業目前的新策略是,他們忍夠了,不打算像以前那樣從摩爾定律出發搞些新的芯片出來,然後陷入那個被新軟件剝削資源,然後被消費者罵,然後推出新芯片這個舊循環。

相反,他們會從應用出發,考慮手機、電腦以及各種數據中心的需求,然後向底層延伸,最終確定需要什麽樣的芯片來滿足這些需求。所以會有越來越多具備特定功能的芯片,例如專門用作神經網絡計算、圖像識別、雲計算,或者預先內置各種消費端需求,比如高通的系統芯片(System on a Chip)。

材料科學

有許多備選,例如矽鍺合金(SiGe)和砷化銦鎵(InGaAs),或者設計全新的芯片結構,例如納米管、生物分子、自旋電子芯片。目前來看,難度都很大。

量子計算機

當然並不是沒有其它的選擇。剛才提到的晶體管最終縮小到2納米後,主宰機器性能的將是量子物理。Google 搞的量子計算機 D-Wave 就是想以此為出發點找到全新的範式。到目前為止,無論多麽高精尖的人類計算機,基本原件都是晶體管,相當於一個開關,有兩種狀態:1 和 0,或者開和關。而量子計算機的晶體管卻有3種狀態,0、1 以及「同時是 0 和 1」,或者說,開、關以及「同時是開和關」。

這個「同時是開和關」的狀態是量子物理的態疊加原理(Superposition)。上面提到半死不活的貓就是薛定諤本人所講的例子。顯然,有了疊加態(以及量子糾纏),運算能力會遠超普通計算機,前提是 Google 開發出有實用性的量子計算機。

---

過去 50 年科技的穩定進步很美妙,當定律失效時,未來似乎顯得有些黯淡。我們認為摩爾定律即將失效不意味著科技進步的停滯,而意味著變化本身的性質發生改變。再也沒有一個「定律」去指引大家按部就班地升級。這種確定性正在被逐漸消除,這迫使人們追尋新的思路和手段。下一個爆發性的變化可能會發生在其他任何地方。未來有很多挑戰,但也會更有趣。

所以,摩爾定律的終結不是進步的終結。言下之意是,我並沒有說你沒辦法買到更好的手機了。

本文由微信公眾號「矽谷投委會」(id:vscouncil)原創。

版權聲明:

本文作者李好好,文中所述為作者獨立觀點,不代表i黑馬立場。推薦關註i黑馬訂閱號(ID:iheima)。

日月光、荷商艾司摩爾 都選用的財務顧問 她的團隊 連拿台灣史上兩大購併案

2016-07-04 TWM

|

台灣購併市場風起雲湧,規模前四大的購併案都在今年發生,瑞士信貸邱慧平就參與了兩件。在男性為主的投行圈,她如何出線? 撰文•顏喻彤 六月十六日早上七點不到,一位身材高䠷、身著黑色套裝的女性,安靜坐在櫃買中心記者會場角落;半小時過後,荷商艾司摩爾(ASML)就宣布,以一千億元、每股一千四百一十元價格,收購股后漢微科。而靜靜坐在角落的這位女性,就是艾司摩爾財務顧問瑞士信貸全球投資銀行團隊的一員、瑞士信貸台灣區總經理邱慧平。 原本被華爾街投資銀行視為「小池塘」的台灣購併市場,今年開始起了結構性變化,至今出現的四大購併案,包括鴻海收購夏普、美光收購華亞科、日月光與矽品合組控股公司、艾司摩爾收購漢微科,竟也是台灣史上規模前四大的購併案。 事實上,華爾街投資銀行早已嗅到這股趨勢,近一、兩年起就陸續從香港調派人力,包括摩根士丹利粘傑評與美商高盛劉大衛等,積極耕耘台灣購併市場商機,加上既有老將如瑞士信貸邱慧平、摩根大通葉伊珊、瑞銀郭嘉宏等,台灣投行圈出現這幾年難得一見的熱絡氛圍。 但當購併熱潮來襲時,最先站在浪頭上的,成功的機率往往最大;檢視今年四大購併案,除了美光收購華亞科未選用財務顧問外,有本土老將坐鎮的瑞士信貸先是拿下日月光的委任,隨後又與瑞信美國團隊共同獲得艾司摩爾的青睞,在全年投資銀行財務顧問業務排名獲得不錯的開始,算是對鴨子划水、低調耕耘多年的邱慧平一種肯定。 當年經典一役轟動市場 一舉拿下鴻海十億美元大案在向來以男性為主的台灣投資銀行圈,邱慧平可說是相當特別的一位,頂著美國加州大學洛杉磯分校商學院企管碩士(MBA)學歷的她,二○○○年回國後加入以商人銀行(Merchant Bank,主要提供企業募資及購併等財務顧問服務)為主力的美商帝傑(DLJ),負責購併與資本市場籌資等業務,當時老闆就是後來擔任金管會主委的龔照勝。隨著瑞士信貸在二○○○年收購帝傑,龔照勝與邱慧平也成為「瑞信人」,稱邱慧平「瑞信寶寶」一點也不為過。 外型出眾加上高學歷,邱慧平經常被外界形容為「人生勝利組」,但她表示,在競爭激烈的投資銀行領域,並不存在天生的「勝利組」,「沒有成績,就無法從老闆那邊要到資源。」金融海嘯後,邱慧平開始嶄露頭角,陸續拿下中鋼、鴻海、聯電、群創等海外募資承銷案,其中,二○一○年的鴻海十億美元海外可轉債,在當時更是轟動市場的大案子。 一二年,邱慧平升任瑞士信貸台灣區總經理,對於企業客戶信賴關係的建立更加積極,一位同業高階主管形容:「Elsa(邱慧平英文名)對於客戶服務的深度與廣度,放眼台灣的投資銀行圈,很少有人做得到。」以這次取得日月光與矽品合組控股公司財務顧問資格為例,外資圈人士評論,日月光從董事長張虔生到財務長董宏思,都是在資本市場征戰多年的老將,不論是進行購併或到海外發行股債,甚至比檯面上許多投資銀行家更懂,「遇到這類型的高手客戶,投資銀行要證明自我價值的難度也就更高,背後必然也付出許多別人看不到的努力。」 她看出客戶沒看到的地方 外資圈一致評價:細心取勝論及這些戰功,邱慧平僅是平淡表示,不論是購併或籌資,投資銀行的價值都是要「看到客戶所看不到的地方」,並且提供更周延的計畫;這樣的說法,符合外資圈對邱慧平「細心取勝」的普遍評價。 一位美系投資銀行主管認為,要做好投資銀行業務,三項要件缺一不可:客戶信任、深入了解產業、全球網絡資源的全力支援。而這次瑞士信貸能夠拿下艾司摩爾委任,瑞士信貸的「全球資源」固然是重要的原因之一,但據了解,由邱慧平所率領的台灣團隊適時提供意見,在關鍵時刻獲得客戶信任,成為團隊出線的臨門一腳。 對於台灣半導體產業未來購併趨勢,一位投資銀行主管樂觀表示,全球半導體產業購併潮已持續一、兩年之久,自詡為半導體大國的台灣亦不可能違反趨勢、置身事外;科技業在短短半年內就出現史上排名前四大的購併案,趨勢風潮逐漸確立,對邱慧平與耕耘台灣多年的各家投資銀行業來說,接下來,顯然還會是一展拳腳的好機會。 邱慧平 現職:瑞士信貸台灣區總經理經歷:瑞士信貸台灣投資銀行業務負責人學歷:美國加州大學洛杉磯分校商學院企管碩士 |

科技股投資,先讀讀摩爾

一只花蛤

來源: http://blog.sina.com.cn/s/blog_519b8db20102wpqy.html

有人介紹傑弗里·摩爾的一本書給我讀,結果我一氣呵成讀了五本。傑弗里·摩爾是高科技營銷魔法之父,矽谷戰略與創新咨詢專家。摩爾的研究以公司盈利的關鍵點“銷售”為切入點,把精力都集中於公司的生存和發展上。到目前為止,摩爾著有五本書。這五本分別是《跨越鴻溝》、《龍卷風暴》、《斷層地帶》、《猩猩遊戲》和《公司進化論》。前三本構成高科技營銷“三部曲”。

■傑弗里·摩爾的五本書

《跨越鴻溝》講述的是企業在鴻溝時期中如何制定一個內在邏輯清晰的營銷策略。摩爾所說的“鴻溝”指的就是高科技產品在市場營銷過程中遭遇的最大障礙。高科技企業的早期市場和主流市場之間存在著一條巨大的“鴻溝”,能否順利跨越鴻溝並進入主流市場,贏得實用主義者的支持,決定了一項高科技產品的成敗。實際上每項新技術都會經歷鴻溝。鴻溝就是死亡之谷,充滿危險,企業唯一能做到的事就是保護好自己的資產。只有跨越鴻溝之後,企業才有可能推進市場開發的進程。但是在跨越鴻溝之前,企業應該避免做出錯誤的承諾。

《龍卷風暴》講述的是企業如何在其高速發展期進行營銷活動,探索如何從細分市場發展成為主流大眾市場的方法。當高科技產業比如計算機行業發展超過1萬億美元,深入到我們生活的方方面面時,龍卷風暴開始產生。龍卷風暴特指在一定的高速發展時期,市場保持三位數的增長率,新產品以燎原之勢蔓延開來。在經歷了鴻溝階段的競爭之後,有的企業已經建立了自己的細分市場。但是在細分市場爭奪市場份額的過程中,形成的風暴只能讓少數企業活下來。摩爾要探討的是,企業如何置身於龍卷風的中心,不僅要成為龍卷風暴中的幸存者,而且還要成為龍卷風暴中的最大受益者。

《斷層地帶》還有一個副標題“如何創造和管理股東價值”,這本書講述的是現任領導者如何應對新一輪的技術挑戰。“斷層地帶”指的是在突破性創新之前企業所處的不穩固狀態。摩爾認為,股東權益管理歸根結底為對競爭優勢的管理。為此,他明確其公司市場價值的內涵:在競爭環境中,公司的市場價值等於在當前和計劃的生產經營活動下,未來可預計的收益用風險系數貼現後的現值。由此產生了“競爭優勢缺口”(GAP)概念,即公司產品領先同類別產品的優勢,GAP越大,其股票估值也越高。估值的另一個緯度是競爭優勢期(CAP),即公司維持競爭優勢的時間。GAP和CAP共同決定股票的價值。

《猩猩遊戲》是摩爾和湯姆·克普拉以及保羅·約翰遜的合著本。摩爾和克普拉都是“鴻溝小組”的成員。當高科技市場在迎接“技術創新的挑戰”這個過程中,將培育出一些生命力長久的超強公司。這些高科技公司給持有這些公司股票的投資者帶來了史無前例的超額回報。為此,摩爾和克普拉構建了一個購買和持有這些公司股票的完善的、簡便易行的戰略。約翰遜是銀行的高級技術分析家。他解釋了為什麽大猩猩公司的股票遠遠超過其競爭對手股票的奧秘。在這本書中,我們可以學到如何發現一個迅速成長和發展的高科技市場;如何在既定市場中確認並擴大對潛在大猩猩的投資;如何將投資集中於大猩猩公司之上。

《公司進化論》也另有一個副標題:“偉大的企業如何持續創新”。這是一本類似克萊頓·克里斯坦森的創新著作。在這本書中,摩爾闡述了企業如何能夠在持續成功的創新中“適者生存”,如何引領企業進化,創造競爭優勢,避免遭遇被市場無情淘汰的商業“達爾文法則”,作者在每個章節都插入針對思科進行的案例研究以資佐證。創新的本質是穿越“達爾文之海”,而不是“為創新而創新”。創新已成為企業生存與發展的必要條件。企業唯有將創新納入有效的管理規劃之中,遵循明確的指導原則和方法論,進行持續不斷的系統化創新,才能長久保持競爭優勢,這就是“公司進化”的理念。

■技術采用生命周期模型

高科技產業有兩個摩爾定律:一個是英特爾創始人戈登·摩爾提出的關於芯片性能每18個月倍增的定律,另一個則是由傑弗瑞·摩爾創立的關於技術產品生命周期的定律,為區別開來稱為“新摩爾定律”。

新摩爾定律闡述的是“技術采用生命周期”。這是分析用戶接納新產品的模型,它按采用新科技的先後順序,把不同階段的消費者分為技術熱衷者、幻想家、實用主義者、保守主義者以及懷疑者五類,對應的市場則分成早期市場、鴻溝、保齡球道、龍卷風暴以及主街市場五個階段。

技術熱衷者相信技術的內在價值,願意不斷關註突破性創新。在這樣的市場上還有很長的路要走,投資者有足夠的機會做投資決策。幻想家致力於創造突破性的競爭優勢以期領先於本行業的其他競爭對手,但此時不要急於投資,要看公司將要做什麽。實用主義者就是羊群,當每個人都做了之後,他們才跟風,從而導致了市場的迅猛發展,進入龍卷風暴,大猩猩投資此時才算開始。保守主義者跟在實用主義者的後面,他們相信等待時間越長,越能找到好價位。此時大猩猩已經成形,它的優勢將持續整個產品周期,所以這時的大猩猩既是成長股,也是收益股。懷疑者向來什麽都不買,他們認為技術投資已經被估價過高或過度看好,寧願將其資金用於低成本和非技術性的投資上。

早期市場的一個特點是建立在大額交易的基礎上,這些交易由購買新技術的公司高級主管來率領進行。它是建立在獨立的顧客基礎之上的,而不是建立在細分市場基礎之上的。這是一個孕育階段,沒有巨額收入或利潤來源。早期的戴爾、思科、亞馬遜、聯邦快遞等等都是這個行業的先鋒。

鴻溝是市場發展的中斷,它位於早期市場和保齡球道之間。此時產品不成熟,市場整合不完全,創新者若不能在市場上占領一席之地,就會被扼殺在鴻溝里,像專家系統、筆式計算機、神經網絡等等。投資者要規避這種風險。只有真正“跨越鴻溝”,取得了突破性發展,步入主街市場,大猩猩投資才能開始。

保齡球道處於主街市場之前。保齡球道的細分市場一般都是以部門功能為基礎建立起來的。這一階段表現為ERP用戶之間相互影響,像打保齡球一樣一個碰另一個,產品得以被不同用戶群所接受。ERP是一個以管理會計為核心可以提供跨地區、跨部門、甚至跨公司整合實時信息的企業管理軟件。此時高科技公司才真正發現自身價值,但是不能創造巨大成長。要想巨大成長,必須轉入龍卷風暴。

龍卷風暴是高成長階段的一個比喻,代表生命周期的擴散階段。當早期采用者的成功率至少超過70%這個臨界點的時候,表示產品已足夠成熟,並具有足夠強大的吸引力,從而拉動早期大眾迅速跟進。此時需求迅速席卷整個市場,用戶從量變積累產生質變,迎來爆發性增長的龍卷風暴期。在最初階段,其銷售量直沖雲天,每年300%的增長率不足為奇。一段時間後增長率“減速”為100%。此時大猩猩的地位得以確立,並且基本上不可動搖。大猩猩是唯一持久的投資對象,也是唯一安全的投資對象。每個投資者都會利用這個機會獲得最大的回報。

不過,龍卷風暴只會持續三五年,其巨大的需求將逐漸被消化吸收,市場供需達到平衡,此時進入主街市場,高成長階段終止,一個穩定的市場首次被準確定位,高科技股票價格趨於穩定。但是大猩猩公司的競爭優勢不但沒有被削弱,反而相對於其競爭對手大大加強。投資者此時最理想的狀態就是將其資金100%投資於大猩猩股票上,不應該以價格波動而尋思退路。

以上就是技術采用生命周期模型的五個階段。當市場完全吸收時表示技術采用生命周期的結束,但不是產品生產的結束。在市場高成長階段,市場份額就基本劃定了。但大猩猩公司的市場份額仍然在擴大,因為弱小的公司都已經被淘汰出局了。只有當一種替代性技術出現並進入龍卷風暴階段之後,原來的產品才會消失。比如無馬牽引的四輪車替代馬和輕便馬車。未來電力汽車替代現在的燃油汽車。這種替代與邁克爾·波特所說的替代性威脅有著相同的效果。

■大猩猩投資的十項規則

摩爾形象地將高科技公司劃分為大猩猩、黑猩猩和猴子三種。比如,在關系數據庫細分市場,甲骨文是大猩猩,Sybase就是黑猩猩;在路由器細分市場,思科是大猩猩,BayNetworks就是黑猩猩;在PC打印機細分市場,惠普就是大猩猩,佳能、愛普生就是黑猩猩。其余跟風的都是猴子公司。

對於大猩猩投資必須掌握五個原理:①發現已經開始高速成長的市場;②購買那些即將成為大猩猩公司的股票;③當大猩猩出現時,賣出手中的其他股票,並買入大猩猩股票;④準備長期持有大猩猩股票;⑤只有根據替代技術發現更優股票時,才賣出大猩猩股票。

由此產生了大猩猩投資的十項規則。

規則1:對於應用軟件,在保齡球道上購買。特別是一些強調業務流程管理的在線交易處理(OLTP)軟件股。

規則2:如果是IT支持硬件或軟件,在風暴剛剛開始時就購買。

規則3:買一個包含了所有大猩猩候選者的一攬子股票組合,通常會有兩個公司,有時三個公司,最多四個公司。因為幾乎不可能知道誰將是大猩猩。

規則4:長期持有大猩猩股票,直到出現替代威脅。

規則5:一直保留應用黑猩猩股票,只要它們具有繼續擴張的潛力。不能保留支持技術黑猩猩股票。

規則6:謹慎持有國王和王子,在市場停滯和成長放緩時拋出。國王和王子指的是高速增長市場中領先的公司,但它們對產品沒有絕對的控制力,因此它們不是大猩猩和黑猩猩。

規則7:一旦確定某個公司絕不可能成為大猩猩,馬上拋出其股票。

規則8:從非大猩猩股票中抽出的資金應該立即投入剩下的候選大猩猩。

規則9:在大猩猩遭遇戰中,如果結果還不明朗就一直保留候選大猩猩。

規則10:大部分信息對大猩猩投資是無用的,要學會忽略這些信息。

摩爾和他的夥伴特別指出,大猩猩投資的關鍵不是決定購買何種股票,而是決定何時購買。這種辦法可以降低股價下跌的風險,並能抓住暴漲的機遇。最大的股價暴跌風險就是支持技術不能成為龍卷風暴。等到市場對此有所反應時,投資者可能已經損失慘重了,因此不要投資於任何龍卷風暴之前的概念股。雖然他們是在1998年提出這些投資策略的,但是我覺得在今天仍然具有指導意義。

■結束語

對於科技股,過去我從未涉及。正如摩爾所說的,高科技投資需要非常專業的知識。並且,這個產業變化劇烈。由於變化劇烈,過去50年,那些曾經偉大和閃耀的科技公司比如柯達、索尼、雅虎現在已經衰敗甚至隕落了。

1999年11月,巴菲特在《財富》雜誌發表了一篇文章,解釋了他為何不對“創新”進行投資的原因。第一、科技企業相對有限的壽命和競爭優勢的可防禦性。第二、提前識別為數不多的贏家的困難性,以及以合理的價格買入這些公司的股票。在2012年伯克希爾股東大會上,巴菲特再度表達了對科技股不確定性的迷惑。他甚至直言,不會投資谷歌或蘋果,理由是“我不知道如何給它們估值”。說明了投資科技股之不易。

但是巴菲特卻在2016年買進了蘋果。到年底已經持有6120萬股的蘋果股票。前不久,他在一次訪談中對此做出了解釋。他說,蘋果不僅僅是科技公司,它做的是消費品,蘋果的產品有很強的用戶粘性,蘋果CEO庫克也做得很好,他非常看好蘋果。

投資本身就是一個不斷自我進化的過程。巴菲特都在不斷自我進化,我們沒有理由不進行自我進化。基於此,我認為有必要學習一下高科技投資的相關知識,所以就有了本文。對於那些準備或已經投資科技股的人,可以讀一讀傑弗瑞·摩爾的五本高科技專著,並且可以視為高科技股票投資的燈塔。

Next Page