- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

說史151013法國史(六)百年戰爭 下篇

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/10/13/%e8%aa%aa%e5%8f%b2151013%e6%b3%95%e5%9c%8b%e5%8f%b2%ef%bc%88%e5%85%ad%ef%bc%89%e7%99%be%e5%b9%b4%e6%88%b0%e7%88%ad-%e4%b8%8b%e7%af%87/說史151013

法國史(六)百年戰爭 下篇

執筆人:蟬

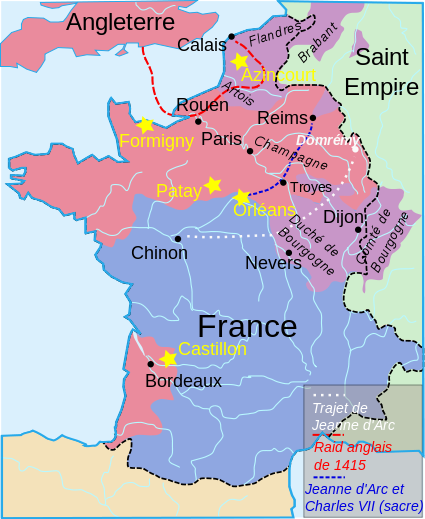

〈屈居下風的法國〉

1347年的停戰協議一直維持至1351年,在戰事重啟初期只發生零星的戰鬥或掠奪。 例如 愛德華三世的長子「黑太子Black Prince」在1355入侵Languedoc,為的只是搶掠和破壞,完成後便帶著戰利品返回 波爾多,反映出復戰初期雙方都不願意全力投入。同年10月底,愛德華在 加萊Calais登陸,但不到兩周便又退回海上,放棄戰鬥。 法王 好人約翰John the Good也沒有重投戰爭的意欲,當時沒有任何領主還有充足的財政能力來支撐持續的軍事行動。

連年戰事加上黑死病肆虐令法國王室深陷財政困境。 英法在財政上有一重大分別:英國當時已經擁有一套成熟的借貸系統,但法國還沒有。*** 法國皇室每每在緊絀時便向貴族和人民 “借貸”,然後過橋抽板,以各種罪名將債主拘捕,或巧立名目將貸款轉變為稅金抵銷。 故此當時法王已經無法找到新的債主。

約翰為了解決財政問題,在巴黎召集 「三級議會Estates General 」(註:由教士、貴族和平民三個階級的代表組成, 這裡 “平民” 指的是城市中產而非農民。)尋求支持。議會提出條件:法王必須承諾重建幣制,減少重鑄,才願意為規模日漸擴大的戰爭提供資金。 約翰無可奈何地答應。議會深諳自己的政治優勢,故將戰爭資金牢牢地控制在手,由議會監督稅基、征收與仲裁,以至部隊巡查和裝備審核等等。反映出當時各階層對王權的不信任感,與及監察王權的強烈意願。***

〈普瓦提埃潰敗〉

1356年黑太子再次進犯法國,兩軍在 普瓦提埃高地Poitiers 遭遇,黑太子軍約有2,000名長弓手、3,000名重騎兵和1,000名步兵;而約翰則約有8,000名重騎兵及3,000名步兵。在兵力相當懸殊的情況下,黑太子卻取得大勝。英軍在只有數百傷亡的代價下重創法軍,造成2,500死傷,生擒約翰及大批貴族。*** 一般認為黑太子以高明的戰術擊倒對手。英國對約翰頗為禮遇,而法國的攝政之位則落在只有18歲的 查理五世身上。

法國戰敗連連,國力衰弱,令人民對貴族產生極大的不滿。人民認為貴族雖然收取稅金但卻沒有能力保護他們。 在太子為了贖回國王和籌集戰爭經費而召集會議時,巴黎三級議會趁機提出,國王之所以將國家帶領至如此不濟的境地,是因為身邊的顧問們無能,因而要求太子按照議會的意願罷免並懲罰他們,再按照議會要求重組 “議政會”。 太子次年在壓力下頒布了限制王權的「三月大敕令」,但又隨即反悔。

巴黎商會會長Etienne Marcel為此領導巿民武裝起義,迫使 查理逃離巴黎。騷動蔓延至鄉間,生活困苦的農夫在Beauvais由Cale領導起義,是為「紮克雷起義」,紮克雷為法語的Jacquerie,即鄉巴佬。數千義軍攻打城堡,殺死領主。領主們慌惶地聯手對付義軍,一輪鎮壓行動造成農民傷亡不下兩萬人,Marcel也在巴黎失守後被殺。

〈聖女貞德與百年戰爭的終結〉

好人約翰於1364年病逝,查理五世即位,隨即進行一系列改革,整頓經濟秩序和加強軍事力量。 平民與貴族的衝突令貴族與王室合作更加緊密,加強了國王的統籌能力。

查理五世的近臣中有不少思想較開放的政治家,令查理對國王的義務和責任有較合乎時勢的認識: 王權的施行應服從於公共利益。*** 而查理對羅馬法的素養和應用,也令君主權能透過法治的面目得到鞏固和彰顯。

軍事方面,查理責令軍官們採取避免對陣戰的策略,只在有利的局勢下才投入戰鬥。以精心佈防,巡邏嚴密的堡壘為依托。 這種戰略在1368年戰爭重啟後收到成效,屢屢挫敗了英軍的進攻。***

1380年查理五世去世,繼位的 查理六世未能承傳這優勢,並與封建領主再起衝突。 由勃艮第Burgundy公爵為首的勃艮第派,與奧爾良Orleans公爵帶領的阿曼雅克派Armangnac為爭奪權力而展開長期鬥爭。英國伺機加強攻勢,一舉佔領了法國北部並拿下了巴黎,進而圍攻南部重鎮 奧爾良。

在國運生死存亡之際,法蘭西民族英雌 聖女貞德Joan of Arc 登場。年僅17歲的她主動請纓,率領一支數千人的軍隊於1429年4月29日到達奧爾良解圍,經過數天血戰成功將圍困奧爾良209天的英軍擊退。 貞德乘勝追擊,連克數城,解放了 蘭斯Nantes。百年戰爭進入轉捩點。至於貞德的悲慘下場,請看《說史131230聖女貞德之死》或1999年由Jovovich演出的電影。

在國運生死存亡之際,法蘭西民族英雌 聖女貞德Joan of Arc 登場。年僅17歲的她主動請纓,率領一支數千人的軍隊於1429年4月29日到達奧爾良解圍,經過數天血戰成功將圍困奧爾良209天的英軍擊退。 貞德乘勝追擊,連克數城,解放了 蘭斯Nantes。百年戰爭進入轉捩點。至於貞德的悲慘下場,請看《說史131230聖女貞德之死》或1999年由Jovovich演出的電影。

貞德雖然含冤而死,但她忠勇愛國的精神大大激勵了法國軍民的愛國熱枕。 加上英治地區的人民逐漸發現英國人只懂壓榨, 比較雖然討厭但起碼追求地方發展的舊領主更讓人難以忍受,故而地方的反抗力量漸大。 法軍踏著貞德的腳印把 巴黎、里昂、諾曼等地方一一收復。到了1453年英法簽訂條約結束戰爭時,法國收回了除 加萊港以外所有的領土。從結果上看,英國無疑是失敗者,英王失去了原有的所有土地,從此與法國再無瓜葛。

百年戰爭正好發生在時代的交點,它被視為陳舊的「封建觀念」與新生的近代「民族主義」之間的衝突。**** 封建觀念將封地利益 置於民族主義的考量之上。但英王在開戰時仍是法國不少領土的領主,作為法王的封臣,實無必要以奪取法國為策略目標。他的非份行動激起了法國人的民族主義情感,將之投射在 貞德的聖女形象上面,並且獲得了最終的勝利。

百年戰爭對封建觀念提出了根本性的質疑,因而是對中世紀精神的一次清算。***

參考:

《法國史Histoire de la france des origines à nos jours 上卷》 (2006) 主編: Georges Duby

《法國史》(2012) 劉金源

演說1511二百年日本史

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/10/31/%e6%bc%94%e8%aa%aa1511%e4%ba%8c%e7%99%be%e5%b9%b4%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%8f%b2/演說1511二百年日本史

講者: 掌門

《200年日本史A Modern History of Japan》(2013) Andrew Gorden

〈歷史背境〉

禍福相倚,卻又轉變無端,戰後的日本可說是鴻運當頭, 1950年「韓戰景氣」給予她重建工業的契機; 冷戰重組了整個世界的政經大格局, 日本參進了西方集團,中國則隔離在外. 整個50和60年代日本抓著機遇大顯身手, 創造出長期持續的高成長,被譽為「經濟奇跡」,*** 變身為經濟大國.

70年代「石油危機」對必需進口石油與及出口工業製品的日本經濟形成極其嚴峻的挑戰. 到了80年代初又迎來另一場考驗, 日元滙價持續飈升,本已不利的出口形勢, 更遇上新興強鄰南韓的重大競爭, 可說是雪上加霜.

此時日本工業生產面臨成本過高,技術到頂, 競爭力削弱的困局, 舒解之道只能是調整及增進產業的組織效益. 日本企業應變有方,化險為夷, 其法有二:

第一法名為「減量經營」運動, 具體做法是激烈調整生產線, 放棄 “以量取勝”,改採 “以質取勝” 策略, 轉向攻佔高端市場.*** 這條路綫的困難之處是需要在生產綫上大比例裁減員工. 日本企業採行「終身僱用制度」,只得將這些員工疏散到其他部門,這又導致了長期性冗員問題困擾.

第二招就是鼎鼎有名的「品質管理quality control」運動.

品質管理始於1950年代的美國, 原名是「品質統計管理statistical quality control, SQC」, 其內容為設立專職人員, 利用統計圖表和複雜的定量分析方法, 檢查整個生產流程, 目的是提出改善 生產力與及產品素質 的意見.

日式QC的不凡之處是調動了基層員工的積極性, 使「品質管理QC」成為 “由下而上” 的意見流通管道, 從而超越了SQC “由上而下” 的原初設計.*** 其做法是把整個單位工作團隊都捲進來, 囊括了督導層、前線工人和後勤員工. 人們組成8至10人的「品質管理圈」, 定期聚會,有時甚至在下班時間. 他們首先學習統計技巧和解決問題的基本方法; 接著是分析職責,總結經驗, 提出策略使工作更具效率, 或者增進安全性,降低固障機會. 品質圈之所以得力, 日本工人基本教育水平高和施行「終身僱用制」是其先決條件,***** 勤勉服從等文化因素亦至關緊要.

日本工業憑藉提高內部管理效益,得以在整個80年代制霸天下, 日本經濟因而傲視全球,GDP僅次美國, 日元、地價與股市長升長有 (地價十年間升了4倍,一項統計指出東京地價總和等如全美國. 日經指數在三年內上升3倍.); 世界首富當然是日本地產大王 堤義明; 在國際藝術品拍賣市場中創新高的珍品都為日本企業所囊括…..

然而盛衰相替,天道好還.〈日本的衰落〉

經濟衰落的第一個跡象就是股市崩盤, 日經指數從1989年12月高峯近4萬點, 直綫跌至90年10月的2萬點左近,幅度達到五成.*** 在該時點,基本面仍未看出問題, GDP和 企業總投資額仍然上升, 股市亦於次年回穩.

泡沫爆破的影響力要到92年才全面浮現, 接下來是全線衰退,一蹶不振,各項領先指標紛紛下跌, 股市再度傾瀉,年中指數低見1萬4千點. 衰退急驟而沈重, 92年GDP僅上升1%, 93年0升幅.

禍不單行, 緊接著美元對日元大幅貶值, 由92年1美元兌125日元, 跌至93年兌100; 95年中低於80. 日本出口陷入劣勢,無法如過往般帶動復甦.

政府為了挽救經濟,四年內將中央貼現率下調八次, 由91年5.25%降至95年1%.借貸利率之低在當年屬於世界罕見, 雖然如此,投資依舊不前. 究其原因, 是銀行體系的「壞賬」情況極不合理地嚴重,流動資金緊絀嚴厲限制貸出新債的能力. 政府只好居中統籌, 出錢出力,收購勾銷銀行體系的壞賬.*** 惟是一筆勾銷,一筆浮面, 足足清理了十年才大致完場.

這又關乎日本的企業文化, 管理層自主能力過強,股東利益常遭漠視.*** 管理人殉私受賄,銀行濫貸濫借成為榮景時期的普遍現象. 一個瘋傳的實際案例:某大銀行竟然批出20億貸款予一名在東京開設茶餐廳連鎖店的女東主, 該婦人具有黑社會背境,其所提供的物業按揭文件是偽造的.

90年代被稱為「失落的十年」, 語出98年美國《新聞周刊》一篇分析文章的標題。 日本產業結構僵化,難以革新, 中國經濟崛興步步緊迫,更甚於當年的南韓,衰落之勢延綿, 21世紀00年代又被稱作「第二個失落十年」. 實情總體衰退程度受到誇大和扭曲, 日本並非如此不堪,只要比較歐洲 “豬國” 便可瞭然.

更值得關註的是危機的多面性,*** 社會危機之嚴苛不下於經濟, 而這方面至劣之局面為〈人口危機〉.

戰前日本女性的平均生育率為5個孩子; 戰後因學歷提高而遲婚, 1974年降至2.5個; 90年代初跌至1.5個,舉國為之嘩然. 但2005年卻最低降至1.26個, 11年稍稍回升為1.39個.*** 從04年開始總人口停滯不前, 一直維持在127.8M左近. 根據政府估計,除非出生率大幅回升或大量增加移民, 至2050年人口會降至95M; 2100年更會跌至55M匪夷所思的地步. 這意味著甚麼後果?

「人口高齡化」是當今日本的死癥. 1995-2004十年間整體社會保障開支增長1/3,但交稅成人數目卻日漸減少, 長此以往,財政缺口擴闊難平.***

另一直接效應是社會缺乏足夠的勞動力供應, 估計可見未來需要每年輸入60萬移民工.*** 一直以來日本的接納移民政策非常保守, 近年所謂放寬,也僅止於批準外國(如巴西)的日裔人口回流歸化, 杯水車薪,無濟於事.

這又導出「非法移民工人」問題, (04年估計有25萬人.) 他們多來自 伊朗、孟加拉、中國和其他亞洲地區, 從事稱為「3K」的厭惡性勞動工作, 3K是危險、骯髒和艱難三個日語詞彙的縮寫.

環環相扣,非法勞工影響治安和導致社區摩擦. 於是極端民族主義者乘機推波助瀾,鼓動排外. 出名邪惡的 東京都知事 石原慎太郎 就曾對自衛隊發表演說, 要求他們提高警惕,因為“外國人” 犯案正不斷增加.

〈社會病態〉

受到西方消費主義和資訊革命的衝擊,講究循規蹈矩的社會傳統難以維持,失控和病變現象彰彰在目. 最嚴重的心態危機出現在青少年層, 而以下述兩者最令人驚心.

「教室崩壞」指中學的基本課堂秩序分崩離析, 老師無法授課,學生間暴力和欺淩事態橫流, 有人因而不敢回校上學. 這類「霸淩」和「拒學癥」盛行的學校竟然佔到總數的8至9%,*** 那麼, 來日的國民素質可想而知.

1997年「神戶少年殺人事件」堪稱登峯造極, 一名14歲中學生謀殺一名11歲男童, 把他的頭割下帶回學校展示,行兇動機不明.

「援交」指女性青少年娼妓問題. 日本的 “國情”與別國有異, 投身該 “服務性行業” 的少女從各方面看都很 “正常”, 她們不算貧窮,亦非來自破碎家庭. 廣受傳媒炒作的一個案例,事主是間風評良佳的基督教女校九年級學生,自稱賣淫只是為了賺錢買名牌和吸引別人註意。

再來是邪教問題. 95年「奧姆真理教」教眾在東京市中心地鐵內施放 沙林毒氣, 造成12死5,500人傷. 該教由教主 麻原彰晃 在87年創立,自稱擁有五萬信徒, 恐怖襲擊的目的是為了提早世界末日的來臨.

最後是政治混亂,日本雖然表面上是個遵循西方民主憲制的國家,但公共事務卻由極具 “日本國情” 的政治上層所操控,一般人民對政治相當冷感。***

〈上層政治結構〉

日本政壇傳統上有所謂「鐵三角」,指的是 政客、財閥和 職業官僚三個集團之間利害相依,糾結不清的深層幹係。

這種關係遠承明治維新建立現代國家之初, 政客和財閥都出身舊日的藩門武士階層,雖則政商殊途,向來沆瀣一氣,唇齒相依。 他們視百姓亦如舊日的農民,只是政治舞臺上施展身手的工具和資源提供者,其福祉無足輕重。

官僚、政黨與財閥眉來眼去,關係密切:官僚為政黨(而非人民) 制訂公共政策,規劃預算;政黨則保証法案能在國會通過。 財閥為政黨提供經費(當然也為政客提供個人財富) ;政黨則為他們提供利益傾斜的 “公共政策”。*****

這種複雜精妙的 “互惠”作業要在強大穩固,長期執政的政黨內部才能養成和施行,那就是在政壇上具有壟斷地位的「自由民主黨」了。 自民黨一向由兩種人把持黨政:擁有堅強的選區基礎,背後有財閥大力支持的 資深政治人物, 與及 資深高階技術官僚。****

前者以 田中角榮(1972-74首相)最為典型。 田中,建築商人,白手興家,手腕縱橫捭闔,領導力十足。 他的成功之道很簡單, “酬傭政治” — 毫不吝嗇地給予支持者報償,即收買是也。 不簡單之處是他能夠統合黨內各派系,成為盟主,晉身首相。 雖然他就任未久即因貪汙醜聞落臺,但自民黨卻屹立不倒, 其後二十年首相之位都由 「田中派」,或其支持的人出任。

後者由高階資深官僚下海從政,多出身「大藏省」或「通產省」,具有精英背景,在政府內部深植人脈。*** 戰後首相 岸信介57-60、池田勇人60-63和 佐藤榮作63-72 均是;而 福田赳夫76-78和 大平正芳78-80更是領導國家渡過石油危機的幹練官員。

這兩類出身截然不同的政客互不順眼,自成派系。 那時節,自民黨長佔國會多數議席,黨內派系鬥爭的結果就等同於選戰勝負,誰霸得住總舵的龍頭交椅誰就是日本首相!黨內鬥爭則透過不同派系間合縱連橫,枱底交易來達成妥協,箇中情由外人無從得知。這種黑箱作業稱為「密室政治」。

〈黑金政治〉

上述「鐵三角」關係中存在著一個必然觸犯法紀的環節,就是財閥向政客輸送金錢利益,這by definition就是「貪汙」。 貪汙是自民黨的死穴,本身是結構性的,不以個人意誌為轉移。 而大型貪汙案恰好是現代傳媒的至愛,這導致自民黨臭名昭彰,民望掃地。愈繁榮則愈貪腐,愈貪腐則愈招致人民不滿,自民黨在經濟榮景末期終於倒臺,此亦事理之必然!

80年代物業價格在短短數年間升了四倍,財閥無一不參與地產投資,收地收樓免不了要靠「暴力團組」,此即黑社會是也。 黑社會向來是財閥的工具打手, 財閥既和政客互利共生, 很快便察覺到黑社會對操控社區競選,恐嚇媒體和敵對黨人也很有用處. 這種政客勾結黑財閥的組合操作稱為「黑金政治」.

〈政治醜聞〉

1974年一份著名雜誌大爆 田中首相參與建築界內幕交易,公眾輿論緊追不捨,田中被迫辭職。 精彩的在後頭,兩年後在美國國會聽証會上,一名証人指控 田中就任首相期間收受 洛歇飛機製造公司數百萬美元賄款,使其獲得大量民用及軍用訂單,而洛歇高層又是 尼克遜總統的密友。 83年田中罪名成立, “幸而” 在冗長訴訟期間病逝,得免牢獄之災。

1988年「Recruit事件」據說是戰後最大貪汙案,即將上市公司的大股東向在任首相 中曾根康弘 及大部分閣員贈送股票,醜聞亦牽涉數十名政客,有趣的是包括在野黨人在內。

1992年「佐川急便事件」情節更為驚人,整個田中派都捲進其中。其時自民黨由田中派大老,外號「首領」的 金丸信 一手把持,而佐川則是他的死黨財閥。 金丸本人未當過首相,但 海部俊郎89-91 和 宮澤喜一 91-93都是他的 “門生首相” 。 佐川急便的領導人善於利用黑社會支持政治盟友,87年竹下登 上位便憑借過佐川之力。

金丸是舞弊案主角,被揭發親自會見黑社會頭子並致意感謝,其寓所藏有贜款一百公斤金條。 事發後 金丸辭去議員職位,宮澤首相聲稱此乃個人現象,與制度無關, 此事不了了之。

〈百足之蟲自民黨〉

接二連三的貪汙醜聞使自民黨聲譽掃地,終於內哄垮臺。1993年好歹是日本四十年來第一次出現非自民黨首相— 細川護熙93-94, 雖則十八個月後便被自民黨弄掉了.

事實上在野黨根本無法穩定執政, 沒有大型有力的在野黨,人才不充足, 聯合政府(還經常要與自民黨叛徒合作)易毀於內鬥, 職業官僚只認得自民黨,財閥亦然.

更重要的是自民黨實在太強,( 搞陰謀的)人才輩出, 有金有黑….. 不旋踵, 便在小泉純一郎2001-06英明的領導下實現中興. 小泉原非黨內主流派, 但民望甚佳, 手段高強,曾一次過委任五名女士入閣; 與布殊私交甚密, 甚獲美國佬支持. 他最出位的政治秀當然是六次高調官式參拜 靖國神社了,從他那幀跟在神態恭謹的神官後面,卻昂首闊步,作 “旁若無人” 之狀的官式照片,可想見其人是何等狂傲了。

自民黨不亡,是無天理,但誰又可以亡得了自民黨呢?

演說1511二百年日本史

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/10/31/%e6%bc%94%e8%aa%aa1511%e4%ba%8c%e7%99%be%e5%b9%b4%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%8f%b2/演說1511二百年日本史

講者: 掌門

《200年日本史A Modern History of Japan》(2013) Andrew Gorden

〈歷史背境〉

禍福相倚,卻又轉變無端,戰後的日本可說是鴻運當頭, 1950年「韓戰景氣」給予她重建工業的契機; 冷戰重組了整個世界的政經大格局, 日本參進了西方集團,中國則隔離在外. 整個50和60年代日本抓著機遇大顯身手, 創造出長期持續的高成長,被譽為「經濟奇跡」,*** 變身為經濟大國.

70年代「石油危機」對必需進口石油與及出口工業製品的日本經濟形成極其嚴峻的挑戰. 到了80年代初又迎來另一場考驗, 日元滙價持續飈升,本已不利的出口形勢, 更遇上新興強鄰南韓的重大競爭, 可說是雪上加霜.

此時日本工業生產面臨成本過高,技術到頂, 競爭力削弱的困局, 舒解之道只能是調整及增進產業的組織效益. 日本企業應變有方,化險為夷, 其法有二:

第一法名為「減量經營」運動, 具體做法是激烈調整生產線, 放棄 “以量取勝”,改採 “以質取勝” 策略, 轉向攻佔高端市場.*** 這條路綫的困難之處是需要在生產綫上大比例裁減員工. 日本企業採行「終身僱用制度」,只得將這些員工疏散到其他部門,這又導致了長期性冗員問題困擾.

第二招就是鼎鼎有名的「品質管理quality control」運動.

品質管理始於1950年代的美國, 原名是「品質統計管理statistical quality control, SQC」, 其內容為設立專職人員, 利用統計圖表和複雜的定量分析方法, 檢查整個生產流程, 目的是提出改善 生產力與及產品素質 的意見.

日式QC的不凡之處是調動了基層員工的積極性, 使「品質管理QC」成為 “由下而上” 的意見流通管道, 從而超越了SQC “由上而下” 的原初設計.*** 其做法是把整個單位工作團隊都捲進來, 囊括了督導層、前線工人和後勤員工. 人們組成8至10人的「品質管理圈」, 定期聚會,有時甚至在下班時間. 他們首先學習統計技巧和解決問題的基本方法; 接著是分析職責,總結經驗, 提出策略使工作更具效率, 或者增進安全性,降低固障機會. 品質圈之所以得力, 日本工人基本教育水平高和施行「終身僱用制」是其先決條件,***** 勤勉服從等文化因素亦至關緊要.

日本工業憑藉提高內部管理效益,得以在整個80年代制霸天下, 日本經濟因而傲視全球,GDP僅次美國, 日元、地價與股市長升長有 (地價十年間升了4倍,一項統計指出東京地價總和等如全美國. 日經指數在三年內上升3倍.); 世界首富當然是日本地產大王 堤義明; 在國際藝術品拍賣市場中創新高的珍品都為日本企業所囊括…..

然而盛衰相替,天道好還.〈日本的衰落〉

經濟衰落的第一個跡象就是股市崩盤, 日經指數從1989年12月高峯近4萬點, 直綫跌至90年10月的2萬點左近,幅度達到五成.*** 在該時點,基本面仍未看出問題, GDP和 企業總投資額仍然上升, 股市亦於次年回穩.

泡沫爆破的影響力要到92年才全面浮現, 接下來是全線衰退,一蹶不振,各項領先指標紛紛下跌, 股市再度傾瀉,年中指數低見1萬4千點. 衰退急驟而沈重, 92年GDP僅上升1%, 93年0升幅.

禍不單行, 緊接著美元對日元大幅貶值, 由92年1美元兌125日元, 跌至93年兌100; 95年中低於80. 日本出口陷入劣勢,無法如過往般帶動復甦.

政府為了挽救經濟,四年內將中央貼現率下調八次, 由91年5.25%降至95年1%.借貸利率之低在當年屬於世界罕見, 雖然如此,投資依舊不前. 究其原因, 是銀行體系的「壞賬」情況極不合理地嚴重,流動資金緊絀嚴厲限制貸出新債的能力. 政府只好居中統籌, 出錢出力,收購勾銷銀行體系的壞賬.*** 惟是一筆勾銷,一筆浮面, 足足清理了十年才大致完場.

這又關乎日本的企業文化, 管理層自主能力過強,股東利益常遭漠視.*** 管理人殉私受賄,銀行濫貸濫借成為榮景時期的普遍現象. 一個瘋傳的實際案例:某大銀行竟然批出20億貸款予一名在東京開設茶餐廳連鎖店的女東主, 該婦人具有黑社會背境,其所提供的物業按揭文件是偽造的.

90年代被稱為「失落的十年」, 語出98年美國《新聞周刊》一篇分析文章的標題。 日本產業結構僵化,難以革新, 中國經濟崛興步步緊迫,更甚於當年的南韓,衰落之勢延綿, 21世紀00年代又被稱作「第二個失落十年」. 實情總體衰退程度受到誇大和扭曲, 日本並非如此不堪,只要比較歐洲 “豬國” 便可瞭然.

更值得關註的是危機的多面性,*** 社會危機之嚴苛不下於經濟, 而這方面至劣之局面為〈人口危機〉.

戰前日本女性的平均生育率為5個孩子; 戰後因學歷提高而遲婚, 1974年降至2.5個; 90年代初跌至1.5個,舉國為之嘩然. 但2005年卻最低降至1.26個, 11年稍稍回升為1.39個.*** 從04年開始總人口停滯不前, 一直維持在127.8M左近. 根據政府估計,除非出生率大幅回升或大量增加移民, 至2050年人口會降至95M; 2100年更會跌至55M匪夷所思的地步. 這意味著甚麼後果?

「人口高齡化」是當今日本的死癥. 1995-2004十年間整體社會保障開支增長1/3,但交稅成人數目卻日漸減少, 長此以往,財政缺口擴闊難平.***

另一直接效應是社會缺乏足夠的勞動力供應, 估計可見未來需要每年輸入60萬移民工.*** 一直以來日本的接納移民政策非常保守, 近年所謂放寬,也僅止於批準外國(如巴西)的日裔人口回流歸化, 杯水車薪,無濟於事.

這又導出「非法移民工人」問題, (04年估計有25萬人.) 他們多來自 伊朗、孟加拉、中國和其他亞洲地區, 從事稱為「3K」的厭惡性勞動工作, 3K是危險、骯髒和艱難三個日語詞彙的縮寫.

環環相扣,非法勞工影響治安和導致社區摩擦. 於是極端民族主義者乘機推波助瀾,鼓動排外. 出名邪惡的 東京都知事 石原慎太郎 就曾對自衛隊發表演說, 要求他們提高警惕,因為“外國人” 犯案正不斷增加.

〈社會病態〉

受到西方消費主義和資訊革命的衝擊,講究循規蹈矩的社會傳統難以維持,失控和病變現象彰彰在目. 最嚴重的心態危機出現在青少年層, 而以下述兩者最令人驚心.

「教室崩壞」指中學的基本課堂秩序分崩離析, 老師無法授課,學生間暴力和欺淩事態橫流, 有人因而不敢回校上學. 這類「霸淩」和「拒學癥」盛行的學校竟然佔到總數的8至9%,*** 那麼, 來日的國民素質可想而知.

1997年「神戶少年殺人事件」堪稱登峯造極, 一名14歲中學生謀殺一名11歲男童, 把他的頭割下帶回學校展示,行兇動機不明.

「援交」指女性青少年娼妓問題. 日本的 “國情”與別國有異, 投身該 “服務性行業” 的少女從各方面看都很 “正常”, 她們不算貧窮,亦非來自破碎家庭. 廣受傳媒炒作的一個案例,事主是間風評良佳的基督教女校九年級學生,自稱賣淫只是為了賺錢買名牌和吸引別人註意。

再來是邪教問題. 95年「奧姆真理教」教眾在東京市中心地鐵內施放 沙林毒氣, 造成12死5,500人傷. 該教由教主 麻原彰晃 在87年創立,自稱擁有五萬信徒, 恐怖襲擊的目的是為了提早世界末日的來臨.

最後是政治混亂,日本雖然表面上是個遵循西方民主憲制的國家,但公共事務卻由極具 “日本國情” 的政治上層所操控,一般人民對政治相當冷感。***

〈上層政治結構〉

日本政壇傳統上有所謂「鐵三角」,指的是 政客、財閥和 職業官僚三個集團之間利害相依,糾結不清的深層幹係。

這種關係遠承明治維新建立現代國家之初, 政客和財閥都出身舊日的藩門武士階層,雖則政商殊途,向來沆瀣一氣,唇齒相依。 他們視百姓亦如舊日的農民,只是政治舞臺上施展身手的工具和資源提供者,其福祉無足輕重。

官僚、政黨與財閥眉來眼去,關係密切:官僚為政黨(而非人民) 制訂公共政策,規劃預算;政黨則保証法案能在國會通過。 財閥為政黨提供經費(當然也為政客提供個人財富) ;政黨則為他們提供利益傾斜的 “公共政策”。*****

這種複雜精妙的 “互惠”作業要在強大穩固,長期執政的政黨內部才能養成和施行,那就是在政壇上具有壟斷地位的「自由民主黨」了。 自民黨一向由兩種人把持黨政:擁有堅強的選區基礎,背後有財閥大力支持的 資深政治人物, 與及 資深高階技術官僚。****

前者以 田中角榮(1972-74首相)最為典型。 田中,建築商人,白手興家,手腕縱橫捭闔,領導力十足。 他的成功之道很簡單, “酬傭政治” — 毫不吝嗇地給予支持者報償,即收買是也。 不簡單之處是他能夠統合黨內各派系,成為盟主,晉身首相。 雖然他就任未久即因貪汙醜聞落臺,但自民黨卻屹立不倒, 其後二十年首相之位都由 「田中派」,或其支持的人出任。

後者由高階資深官僚下海從政,多出身「大藏省」或「通產省」,具有精英背景,在政府內部深植人脈。*** 戰後首相 岸信介57-60、池田勇人60-63和 佐藤榮作63-72 均是;而 福田赳夫76-78和 大平正芳78-80更是領導國家渡過石油危機的幹練官員。

這兩類出身截然不同的政客互不順眼,自成派系。 那時節,自民黨長佔國會多數議席,黨內派系鬥爭的結果就等同於選戰勝負,誰霸得住總舵的龍頭交椅誰就是日本首相!黨內鬥爭則透過不同派系間合縱連橫,枱底交易來達成妥協,箇中情由外人無從得知。這種黑箱作業稱為「密室政治」。

〈黑金政治〉

上述「鐵三角」關係中存在著一個必然觸犯法紀的環節,就是財閥向政客輸送金錢利益,這by definition就是「貪汙」。 貪汙是自民黨的死穴,本身是結構性的,不以個人意誌為轉移。 而大型貪汙案恰好是現代傳媒的至愛,這導致自民黨臭名昭彰,民望掃地。愈繁榮則愈貪腐,愈貪腐則愈招致人民不滿,自民黨在經濟榮景末期終於倒臺,此亦事理之必然!

80年代物業價格在短短數年間升了四倍,財閥無一不參與地產投資,收地收樓免不了要靠「暴力團組」,此即黑社會是也。 黑社會向來是財閥的工具打手, 財閥既和政客互利共生, 很快便察覺到黑社會對操控社區競選,恐嚇媒體和敵對黨人也很有用處. 這種政客勾結黑財閥的組合操作稱為「黑金政治」.

〈政治醜聞〉

1974年一份著名雜誌大爆 田中首相參與建築界內幕交易,公眾輿論緊追不捨,田中被迫辭職。 精彩的在後頭,兩年後在美國國會聽証會上,一名証人指控 田中就任首相期間收受 洛歇飛機製造公司數百萬美元賄款,使其獲得大量民用及軍用訂單,而洛歇高層又是 尼克遜總統的密友。 83年田中罪名成立, “幸而” 在冗長訴訟期間病逝,得免牢獄之災。

1988年「Recruit事件」據說是戰後最大貪汙案,即將上市公司的大股東向在任首相 中曾根康弘 及大部分閣員贈送股票,醜聞亦牽涉數十名政客,有趣的是包括在野黨人在內。

1992年「佐川急便事件」情節更為驚人,整個田中派都捲進其中。其時自民黨由田中派大老,外號「首領」的 金丸信 一手把持,而佐川則是他的死黨財閥。 金丸本人未當過首相,但 海部俊郎89-91 和 宮澤喜一 91-93都是他的 “門生首相” 。 佐川急便的領導人善於利用黑社會支持政治盟友,87年竹下登 上位便憑借過佐川之力。

金丸是舞弊案主角,被揭發親自會見黑社會頭子並致意感謝,其寓所藏有贜款一百公斤金條。 事發後 金丸辭去議員職位,宮澤首相聲稱此乃個人現象,與制度無關, 此事不了了之。

〈百足之蟲自民黨〉

接二連三的貪汙醜聞使自民黨聲譽掃地,終於內哄垮臺。1993年好歹是日本四十年來第一次出現非自民黨首相— 細川護熙93-94, 雖則十八個月後便被自民黨弄掉了.

事實上在野黨根本無法穩定執政, 沒有大型有力的在野黨,人才不充足, 聯合政府(還經常要與自民黨叛徒合作)易毀於內鬥, 職業官僚只認得自民黨,財閥亦然.

更重要的是自民黨實在太強,( 搞陰謀的)人才輩出, 有金有黑….. 不旋踵, 便在小泉純一郎2001-06英明的領導下實現中興. 小泉原非黨內主流派, 但民望甚佳, 手段高強,曾一次過委任五名女士入閣; 與布殊私交甚密, 甚獲美國佬支持. 他最出位的政治秀當然是六次高調官式參拜 靖國神社了,從他那幀跟在神態恭謹的神官後面,卻昂首闊步,作 “旁若無人” 之狀的官式照片,可想見其人是何等狂傲了。

自民黨不亡,是無天理,但誰又可以亡得了自民黨呢?

创新传奇,业绩迷离:百年施乐的浮沉

http://www.xcf.cn/newfortune/cy/201510/t20151015_759251.htm

尹一丁/文

已经109岁的施乐,历经沉浮,早已是企业界名副其实的常青树。在靠一台复印机创造黄金10年后,施乐在技术 时代的变革前多次重新定位,但直到现在还未能成功完成转型。施乐的案例证明了,高科技企业可以以市场和用户为导向,但一定要以技术为纲,而强大的创新能力 未必能够给企业带来效益,如何将技术市场化和产业化是创新管理的核心。

2015年7月,以生产复印机闻名的美国施乐公司(Xerox)公布了二季度业绩,总体表现依然不尽如人意,比上年同期下滑7%。对总收入贡献 高达56%的服务业务部下跌3%,而其赖以成名的文件技术业务部的收入跌幅更大,达到12%。这反映出正在深度转型中的施乐仍然未能彻底走出困境。

创立于1906年的施乐,至今已有109年历史。诞生时的名字是哈罗伊德公司(Haloid Company),只是生产影相纸。1935年,它收购自己的用户—复印机公司Rectigraph,从此进入复印机行业。 1947年,它和巴特利研究所(Battelle Memorial Institute)合作开发基于静电技术的复印机,并在两年后成功推出第一款真正意义上的复印机。基于这款机器的成功,它在1955年将自己彻底转型为 生产复印机的企业。

1960年,施乐成功推出第一台使用普通纸张的自动复印机Xerox 914,旋即风靡全球。从此,施乐进入了飞速发展的黄金十年,在复印机行业确立了无可争议的领袖地位,并跻身美国百强企业。上世纪70年代开始,理光和佳 能等日企的崛起给施乐带来了严重的挑战,再加上内部管理不善,施乐低迷了近20年,直到上世纪90年代初期才遏止住颓势,重夺失去的市场份额。进入 2000年后,施乐又重陷困境,几乎处于破产边缘,不得不进行大规模重组。在上任总裁安妮·默卡西 (Anne Mulcahy)的带领下,施乐终于起死回生,渐渐步入正轨。

今天的施乐拥有近15万员工,市值118亿美元,业务遍布全球180个国家。在美国财富500强榜上,施乐位居第143位,同时也在 Interbrand全球百强品牌榜上排名第62位,仍然是一个实力雄厚的国际大企业。只是,施乐在技术时代的变革前不得不多次重新定位,直到现在还未能 成功完成转型。

锐意创新,打造复印帝国

历经百年仍能在国际商务中扮演举足轻重的角色,施乐的成功绝非偶然。创立伊始,施乐就有很强的创新意识。这在当时的年代是相当罕见的。早在上世 纪30年代,为提高市场份额,施乐的前身哈罗伊德公司就不惜投入数年精力开发一款质量更高的影相纸。即便是在美国大萧条时期,这款产品依然表现不俗。

进入复印机行业后,哈罗伊德公司也是矢志不渝,坚持研发,经过十年的不断努力,终于在1949年成功推出第一款复印机。这款机器虽存在若干问 题,但因为在胶印领域里具有很好的应用,销量相当不错。哈罗伊德公司没有沉浸在成功的喜悦中,而是马上将利润投入到第二代产品的研发,于1960年推出载 入史册的自动复印机914。为开发此机型,施乐一共投入1250万美元,几乎是它在1950-1959年之间的总利润。但这款机器也让施乐获得了丰厚的回 报,1968年实现收入10亿美元。正因为如此,《财富》杂志称它为美国历史上最成功的产品。

施乐积极强大的创新基因让它从不安于现状,总是在寻找新的技术突破。早在上世纪60年代后期,它就开始了前瞻性的研发工作,如打造无纸化的电子 办公室等。它也很早就看到了计算机技术的广阔前景,并通过收购数家电脑公司,在1970年成立了计算机部,开始向此领域拓展,可惜并没有成功。

更值得一提的是,施乐于1970年在加州硅谷设立了大名鼎鼎的帕罗奥图研发中心PARC。这个研发中心是人类高科技历史上的传奇。从1971年 开始的5年间,PARC的研发成果惊人,一举发明了当代信息产业的几乎所有核心技术,如个人电脑(1973年)、图形用户交互界面、桌面出版、鼠标、激光 打印、电脑网路互联技术(互联网的基础)等。这些改变人类历史的创新导致了一大批高科技帝国的诞生,如微软、苹果、阿杜比系统等。今天如日中天的苹果公司 就是从PARC开发的个人电脑中得到启发,从而推出了一举奠定其霸主地位的苹果电脑。因为苹果电脑中包含了太多PARC的发明,以至于在1989年,施乐 还曾起诉苹果偷窃它的技术。

多年来,施乐在研发上一直慷慨投资,即使在最困难的时期,研发投入也占到总营业额的5-6%。在业绩不佳的上世纪80年代,施乐一共投入30亿 美元研发资金,寻找新的技术突破口,如数字打印和彩色复印等。因此,在高科技行业,施乐是一个令人称慕的技术领袖。但在将这些技术、尤其是计算机技术产业 化、市场化方面,施乐一直都存在问题,因而饱受诟病。这也是施乐由盛转衰的原因之一。

内忧外困,优势悉数丧失

施乐帝国的黄金盛世只维系了10年。进入上世纪70年代以后,施乐一边面临着IBM及柯达的挑战,同时还陷入若干法律纠纷,包括联邦贸易委员会 对它发起的垄断起诉,使其无法专注于研发新产品。柯达不失时机地推出更为先进的复印机,更是有效地打击了施乐的市场地位。上世纪70年代中期,日系复印机 企业开始崛起,给施乐带来了真正的威胁。施乐的产品大而复杂,故障率较高,而理光的产品体积小,价格便宜而且可靠很高,很快占领中低端市场,并开始挑战施 乐的高端市场。从1980年开始,佳能也开始在高端市场加入战团,让施乐更加应对乏力。

其实,造成施乐危机的本质原因,是它不再能够创新并持续推出具有竞争力的新产品。施乐在上世纪60年代的飞速扩张使得它过度关注于增长,销售和 财务表现成为企业关注的核心。几乎垄断的市场地位让它更加志得意满,固步自封,打造出用户渴望的新产品已不再是重中之重。而且因为官僚主义,其行动变得迟 缓笨重。当年施乐积极创新的斗志和精神已如云烟消散。因此,虽然施乐在研发上持续大幅投入,但效率低下。研发团队被划分为小组,整日对技术细节进行争论, 不断错过产品推出的既定日期。其结果是在很长一段时间内,施乐根本没有推出任何有影响力的产品。到1985年,它在普通纸张复印机的全球市场份额已从 1974年的85%大幅降至40%。因为施乐表现不济,苹果曾一度想将其收购。只是到了上世纪80年代后期,经过大幅裁员和降低成本,施乐的业绩开始回 升,但和当年的辉煌已相差甚远。

进入上世纪90年代,除了面对强有力的竞争,施乐还需要应对技术时代变革的挑战,即整个高科技产业已从硬件称王的时代演进到软件、服务和内容为 价值主体的数字时代,互联网越来越成为商业运作和价值的核心。和施乐一样,传统的硬件大企业集团如IBM、惠普、通用电气、西门子等都在从出售硬件到服务 与解决方案的深度转型中挣扎。外在环境的巨大变化要求施乐等一系列硬件企业做出激进变革。这个挑战对施乐的业绩影响更为直接和显著。但施乐董事会的失职和 管理层的内斗让它错失复兴的契机,在困境中越陷越深。

看到IBM在其传奇总裁郭士纳(Louis V. Gerstner, Jr.)的带领下于上世纪90代后期成功转型,施乐在1997年从IBM请来郭士纳的爱将和门徒理查德·托曼(Richard Thoman)执掌帅印,期待他能让施乐重振雄风,在数字时代来临之时,能如IBM一样将自身从销售硬件机器转化为向用户提供总体文件解决方案的公司。但 理查德因为董事会的干政和个人魅力的缺乏仅勉强维持了13个月就遭解雇,而由他发起的机构重组如用户服务中心的整合等,也因为执行不力而导致大批订单的丧 失。

这样看来,施乐的衰落原因是多方面的:偏离产品为核心的理念、官僚主义、管理失误……董事会的失职为内因,激烈的竞争、法律纠纷和技术变革的潮 流为外因。而且,一个内外交困的施乐一直没有在以互联网为中心的数字世界中找到自己称雄的战略和空间。因此,进入2000年后不久,施乐的市值就在不到两 年内蒸发了380亿美元之巨,在风雨飘零中走向崩溃。

全力转型,立足IT服务

因为经历了若干次危机,施乐在过去曾多次进行大规模的机构重组和转型。上世纪70年代,它进入回报甚丰的金融业务,曾一度从中获取近一半的收 入。80年代,施乐进入电脑市场,却未获成功。80年代后期,施乐花费近3亿美元重组,精简2000份工作职位,并因此成功地从日企手中赢回市场。 1990年,波尔·阿莱尔就任总裁后,开始引领施乐进行数字化转型。他首先主导施乐退出金融服务,同时大幅裁员。另外,他推动电脑打印机业务及软件业务的 开展,并开发出多款数字产品,包括复印打印传真扫描合一的多元办公设备等。这些变革成功将施乐定位为文件处理公司,而非复印机制造商。

1997年,在理查德·托曼任期,施乐主要志在向服务商转型,并因此设立了服务部,而且在文件外包服务市场一举获领袖地位。但因为内斗,他的改 革没有成功。再加上90年代末的市场环境相当恶劣,施乐在机构重组时也犯了严重错误,一度濒临倒闭边缘。安妮·默卡西临危受命,继续变革。通过大幅裁员, 退出不良资产和外包业务,使施乐起死回生,并于2003年开始盈利。在她的任期,施乐收购了XMPie,一个为交叉媒体提供软件服务及直销广告服务的企 业,进一步加强服务内容,并将自己定义为交流沟通企业,帮助用户减少打印,以节省成本。

2009年,俄瑟拉·波恩(Ursula Burns)出任总裁。她斥资64亿美元收购Affiliated Computer Services, 将施乐带入IT服务领域。2011年,施乐收购了一家向管理打印服务提供软件工具包的企业NewField IT,继续强化施乐在这个领域的领袖地位。与此同时,施乐还将业务扩展到管理雇员津贴、应收账目、用户关注服务、医院保单处理和汽车违规影像处理等服务领 域。这些业务因为竞争对手少,续租率高,给施乐带来了丰厚的回报。目前的施乐已经以服务业务为主(55%),文件技术为辅(45%)。虽然目前其仍处于转 型的初期,整体收入仍在下降。但从长远来看,施乐的服务和内容业务一定会继续增长,最终实现由硬到软的转化。

施乐的将来如何,目前还不清晰。但从施乐的百年兴衰,可以清楚地看到无论一家企业多么强大,一旦偏离了为用户提供最优质产品的宗旨,就一定会走 向衰落。在高科技行业,最优质的产品所依靠的就是最优质的技术。企业可以以市场和用户为导向,但一定要以技术为纲。这是所有企业尤其是高科技企业安身立命 的根本。很多企业取得成功之后,就开始短视地追求销售量和财务表现,忽略了技术的提升。其表现是具有销售背景的高管获得重用,技术团队不再被重视,这样必 然就扼杀了企业的创造力。施乐就是这样一个负面案例的典型。

另外,强大的创新能力未必能够给企业带来显著的效益,如何将技术市场化和产业化是创新管理的一个核心。施乐的PARC研发中心开发出如此众多可 以改天换地的激进创新,但施乐却并没有持续辉煌,核心原因就是施乐没有有效地将这些技术成功地市场化。其实,这个批评也未必真正公平。施乐并非如多数大众 媒体所批评的那样无用。事实上,它成功地将PARC开发出的激光打印技术商业化,仅此一项就累计获得了1000亿美元的收入。也就是说,施乐有能力将和它 核心业务相关的技术成功市场化。对于其他更遥远的技术,施乐并不具备相应的文化、技能、心态和企业组织机构及流程去有效利用。不仅施乐如此,其他任何企业 都如此。企业如人,具有特定的性格和能力,不可能随时能变,也不可能样样都行。所以,当环境发生巨变时,越是成功的企业就越难以变化,也就越会被大浪淘 沙。与此同时,新一代的崭新企业崛起。这就是生物界的规律,也是企业的共同宿命。

施乐和柯达是同乡,都出身于纽约州的罗彻斯特市。柯达维持了120年,已于2012年退出历史舞台,其实虽败犹荣。今年施乐已经109岁,虽历经沉浮,也早已是企业界名副其实的常青树,就算有朝一日真正衰落,亦是一代豪杰。

演說1511二百年日本史

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/10/31/%e6%bc%94%e8%aa%aa1511%e4%ba%8c%e7%99%be%e5%b9%b4%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%8f%b2/演說1511二百年日本史

講者: 掌門

《200年日本史A Modern History of Japan》(2013) Andrew Gorden

〈歷史背境〉

禍福相倚,卻又轉變無端,戰後的日本可說是鴻運當頭, 1950年「韓戰景氣」給予她重建工業的契機; 冷戰重組了整個世界的政經大格局, 日本參進了西方集團,中國則隔離在外. 整個50和60年代日本抓著機遇大顯身手, 創造出長期持續的高成長,被譽為「經濟奇跡」,*** 變身為經濟大國.

70年代「石油危機」對必需進口石油與及出口工業製品的日本經濟形成極其嚴峻的挑戰. 到了80年代初又迎來另一場考驗, 日元滙價持續飈升,本已不利的出口形勢, 更遇上新興強鄰南韓的重大競爭, 可說是雪上加霜.

此時日本工業生產面臨成本過高,技術到頂, 競爭力削弱的困局, 舒解之道只能是調整及增進產業的組織效益. 日本企業應變有方,化險為夷, 其法有二:

第一法名為「減量經營」運動, 具體做法是激烈調整生產線, 放棄 “以量取勝”,改採 “以質取勝” 策略, 轉向攻佔高端市場.*** 這條路綫的困難之處是需要在生產綫上大比例裁減員工. 日本企業採行「終身僱用制度」,只得將這些員工疏散到其他部門,這又導致了長期性冗員問題困擾.

第二招就是鼎鼎有名的「品質管理quality control」運動.

品質管理始於1950年代的美國, 原名是「品質統計管理statistical quality control, SQC」, 其內容為設立專職人員, 利用統計圖表和複雜的定量分析方法, 檢查整個生產流程, 目的是提出改善 生產力與及產品素質 的意見.

日式QC的不凡之處是調動了基層員工的積極性, 使「品質管理QC」成為 “由下而上” 的意見流通管道, 從而超越了SQC “由上而下” 的原初設計.*** 其做法是把整個單位工作團隊都捲進來, 囊括了督導層、前線工人和後勤員工. 人們組成8至10人的「品質管理圈」, 定期聚會,有時甚至在下班時間. 他們首先學習統計技巧和解決問題的基本方法; 接著是分析職責,總結經驗, 提出策略使工作更具效率, 或者增進安全性,降低固障機會. 品質圈之所以得力, 日本工人基本教育水平高和施行「終身僱用制」是其先決條件,***** 勤勉服從等文化因素亦至關緊要.

日本工業憑藉提高內部管理效益,得以在整個80年代制霸天下, 日本經濟因而傲視全球,GDP僅次美國, 日元、地價與股市長升長有 (地價十年間升了4倍,一項統計指出東京地價總和等如全美國. 日經指數在三年內上升3倍.); 世界首富當然是日本地產大王 堤義明; 在國際藝術品拍賣市場中創新高的珍品都為日本企業所囊括…..

然而盛衰相替,天道好還.〈日本的衰落〉

經濟衰落的第一個跡象就是股市崩盤, 日經指數從1989年12月高峯近4萬點, 直綫跌至90年10月的2萬點左近,幅度達到五成.*** 在該時點,基本面仍未看出問題, GDP和 企業總投資額仍然上升, 股市亦於次年回穩.

泡沫爆破的影響力要到92年才全面浮現, 接下來是全線衰退,一蹶不振,各項領先指標紛紛下跌, 股市再度傾瀉,年中指數低見1萬4千點. 衰退急驟而沈重, 92年GDP僅上升1%, 93年0升幅.

禍不單行, 緊接著美元對日元大幅貶值, 由92年1美元兌125日元, 跌至93年兌100; 95年中低於80. 日本出口陷入劣勢,無法如過往般帶動復甦.

政府為了挽救經濟,四年內將中央貼現率下調八次, 由91年5.25%降至95年1%.借貸利率之低在當年屬於世界罕見, 雖然如此,投資依舊不前. 究其原因, 是銀行體系的「壞賬」情況極不合理地嚴重,流動資金緊絀嚴厲限制貸出新債的能力. 政府只好居中統籌, 出錢出力,收購勾銷銀行體系的壞賬.*** 惟是一筆勾銷,一筆浮面, 足足清理了十年才大致完場.

這又關乎日本的企業文化, 管理層自主能力過強,股東利益常遭漠視.*** 管理人殉私受賄,銀行濫貸濫借成為榮景時期的普遍現象. 一個瘋傳的實際案例:某大銀行竟然批出20億貸款予一名在東京開設茶餐廳連鎖店的女東主, 該婦人具有黑社會背境,其所提供的物業按揭文件是偽造的.

90年代被稱為「失落的十年」, 語出98年美國《新聞周刊》一篇分析文章的標題。 日本產業結構僵化,難以革新, 中國經濟崛興步步緊迫,更甚於當年的南韓,衰落之勢延綿, 21世紀00年代又被稱作「第二個失落十年」. 實情總體衰退程度受到誇大和扭曲, 日本並非如此不堪,只要比較歐洲 “豬國” 便可瞭然.

更值得關註的是危機的多面性,*** 社會危機之嚴苛不下於經濟, 而這方面至劣之局面為〈人口危機〉.

戰前日本女性的平均生育率為5個孩子; 戰後因學歷提高而遲婚, 1974年降至2.5個; 90年代初跌至1.5個,舉國為之嘩然. 但2005年卻最低降至1.26個, 11年稍稍回升為1.39個.*** 從04年開始總人口停滯不前, 一直維持在127.8M左近. 根據政府估計,除非出生率大幅回升或大量增加移民, 至2050年人口會降至95M; 2100年更會跌至55M匪夷所思的地步. 這意味著甚麼後果?

「人口高齡化」是當今日本的死癥. 1995-2004十年間整體社會保障開支增長1/3,但交稅成人數目卻日漸減少, 長此以往,財政缺口擴闊難平.***

另一直接效應是社會缺乏足夠的勞動力供應, 估計可見未來需要每年輸入60萬移民工.*** 一直以來日本的接納移民政策非常保守, 近年所謂放寬,也僅止於批準外國(如巴西)的日裔人口回流歸化, 杯水車薪,無濟於事.

這又導出「非法移民工人」問題, (04年估計有25萬人.) 他們多來自 伊朗、孟加拉、中國和其他亞洲地區, 從事稱為「3K」的厭惡性勞動工作, 3K是危險、骯髒和艱難三個日語詞彙的縮寫.

環環相扣,非法勞工影響治安和導致社區摩擦. 於是極端民族主義者乘機推波助瀾,鼓動排外. 出名邪惡的 東京都知事 石原慎太郎 就曾對自衛隊發表演說, 要求他們提高警惕,因為“外國人” 犯案正不斷增加.

〈社會病態〉

受到西方消費主義和資訊革命的衝擊,講究循規蹈矩的社會傳統難以維持,失控和病變現象彰彰在目. 最嚴重的心態危機出現在青少年層, 而以下述兩者最令人驚心.

「教室崩壞」指中學的基本課堂秩序分崩離析, 老師無法授課,學生間暴力和欺淩事態橫流, 有人因而不敢回校上學. 這類「霸淩」和「拒學癥」盛行的學校竟然佔到總數的8至9%,*** 那麼, 來日的國民素質可想而知.

1997年「神戶少年殺人事件」堪稱登峯造極, 一名14歲中學生謀殺一名11歲男童, 把他的頭割下帶回學校展示,行兇動機不明.

「援交」指女性青少年娼妓問題. 日本的 “國情”與別國有異, 投身該 “服務性行業” 的少女從各方面看都很 “正常”, 她們不算貧窮,亦非來自破碎家庭. 廣受傳媒炒作的一個案例,事主是間風評良佳的基督教女校九年級學生,自稱賣淫只是為了賺錢買名牌和吸引別人註意。

再來是邪教問題. 95年「奧姆真理教」教眾在東京市中心地鐵內施放 沙林毒氣, 造成12死5,500人傷. 該教由教主 麻原彰晃 在87年創立,自稱擁有五萬信徒, 恐怖襲擊的目的是為了提早世界末日的來臨.

最後是政治混亂,日本雖然表面上是個遵循西方民主憲制的國家,但公共事務卻由極具 “日本國情” 的政治上層所操控,一般人民對政治相當冷感。***

〈上層政治結構〉

日本政壇傳統上有所謂「鐵三角」,指的是 政客、財閥和 職業官僚三個集團之間利害相依,糾結不清的深層幹係。

這種關係遠承明治維新建立現代國家之初, 政客和財閥都出身舊日的藩門武士階層,雖則政商殊途,向來沆瀣一氣,唇齒相依。 他們視百姓亦如舊日的農民,只是政治舞臺上施展身手的工具和資源提供者,其福祉無足輕重。

官僚、政黨與財閥眉來眼去,關係密切:官僚為政黨(而非人民) 制訂公共政策,規劃預算;政黨則保証法案能在國會通過。 財閥為政黨提供經費(當然也為政客提供個人財富) ;政黨則為他們提供利益傾斜的 “公共政策”。*****

這種複雜精妙的 “互惠”作業要在強大穩固,長期執政的政黨內部才能養成和施行,那就是在政壇上具有壟斷地位的「自由民主黨」了。 自民黨一向由兩種人把持黨政:擁有堅強的選區基礎,背後有財閥大力支持的 資深政治人物, 與及 資深高階技術官僚。****

前者以 田中角榮(1972-74首相)最為典型。 田中,建築商人,白手興家,手腕縱橫捭闔,領導力十足。 他的成功之道很簡單, “酬傭政治” — 毫不吝嗇地給予支持者報償,即收買是也。 不簡單之處是他能夠統合黨內各派系,成為盟主,晉身首相。 雖然他就任未久即因貪汙醜聞落臺,但自民黨卻屹立不倒, 其後二十年首相之位都由 「田中派」,或其支持的人出任。

後者由高階資深官僚下海從政,多出身「大藏省」或「通產省」,具有精英背景,在政府內部深植人脈。*** 戰後首相 岸信介57-60、池田勇人60-63和 佐藤榮作63-72 均是;而 福田赳夫76-78和 大平正芳78-80更是領導國家渡過石油危機的幹練官員。

這兩類出身截然不同的政客互不順眼,自成派系。 那時節,自民黨長佔國會多數議席,黨內派系鬥爭的結果就等同於選戰勝負,誰霸得住總舵的龍頭交椅誰就是日本首相!黨內鬥爭則透過不同派系間合縱連橫,枱底交易來達成妥協,箇中情由外人無從得知。這種黑箱作業稱為「密室政治」。

〈黑金政治〉

上述「鐵三角」關係中存在著一個必然觸犯法紀的環節,就是財閥向政客輸送金錢利益,這by definition就是「貪汙」。 貪汙是自民黨的死穴,本身是結構性的,不以個人意誌為轉移。 而大型貪汙案恰好是現代傳媒的至愛,這導致自民黨臭名昭彰,民望掃地。愈繁榮則愈貪腐,愈貪腐則愈招致人民不滿,自民黨在經濟榮景末期終於倒臺,此亦事理之必然!

80年代物業價格在短短數年間升了四倍,財閥無一不參與地產投資,收地收樓免不了要靠「暴力團組」,此即黑社會是也。 黑社會向來是財閥的工具打手, 財閥既和政客互利共生, 很快便察覺到黑社會對操控社區競選,恐嚇媒體和敵對黨人也很有用處. 這種政客勾結黑財閥的組合操作稱為「黑金政治」.

〈政治醜聞〉

1974年一份著名雜誌大爆 田中首相參與建築界內幕交易,公眾輿論緊追不捨,田中被迫辭職。 精彩的在後頭,兩年後在美國國會聽証會上,一名証人指控 田中就任首相期間收受 洛歇飛機製造公司數百萬美元賄款,使其獲得大量民用及軍用訂單,而洛歇高層又是 尼克遜總統的密友。 83年田中罪名成立, “幸而” 在冗長訴訟期間病逝,得免牢獄之災。

1988年「Recruit事件」據說是戰後最大貪汙案,即將上市公司的大股東向在任首相 中曾根康弘 及大部分閣員贈送股票,醜聞亦牽涉數十名政客,有趣的是包括在野黨人在內。

1992年「佐川急便事件」情節更為驚人,整個田中派都捲進其中。其時自民黨由田中派大老,外號「首領」的 金丸信 一手把持,而佐川則是他的死黨財閥。 金丸本人未當過首相,但 海部俊郎89-91 和 宮澤喜一 91-93都是他的 “門生首相” 。 佐川急便的領導人善於利用黑社會支持政治盟友,87年竹下登 上位便憑借過佐川之力。

金丸是舞弊案主角,被揭發親自會見黑社會頭子並致意感謝,其寓所藏有贜款一百公斤金條。 事發後 金丸辭去議員職位,宮澤首相聲稱此乃個人現象,與制度無關, 此事不了了之。

〈百足之蟲自民黨〉

接二連三的貪汙醜聞使自民黨聲譽掃地,終於內哄垮臺。1993年好歹是日本四十年來第一次出現非自民黨首相— 細川護熙93-94, 雖則十八個月後便被自民黨弄掉了.

事實上在野黨根本無法穩定執政, 沒有大型有力的在野黨,人才不充足, 聯合政府(還經常要與自民黨叛徒合作)易毀於內鬥, 職業官僚只認得自民黨,財閥亦然.

更重要的是自民黨實在太強,( 搞陰謀的)人才輩出, 有金有黑….. 不旋踵, 便在小泉純一郎2001-06英明的領導下實現中興. 小泉原非黨內主流派, 但民望甚佳, 手段高強,曾一次過委任五名女士入閣; 與布殊私交甚密, 甚獲美國佬支持. 他最出位的政治秀當然是六次高調官式參拜 靖國神社了,從他那幀跟在神態恭謹的神官後面,卻昂首闊步,作 “旁若無人” 之狀的官式照片,可想見其人是何等狂傲了。

自民黨不亡,是無天理,但誰又可以亡得了自民黨呢?

百年彰銀首度法說 張明道落實握手「軟實力」

2015-11-09 TWM|

十月三十日,百年老店彰化銀行召開史上第一次法人說明會,吸引眾多法人前來,一睹這家老銀行如何掀起頭紗,面對各方的犀利提問。事實上,舉辦法說會直接面對投資者,也被去年底甫接任彰銀董事長的張明道視為重要的公司治理提升之道。 不愧是百年老店,面對法人提出的一波波問題,彰銀主管都能從容應對,滿足法人長期以來對彰銀的許多疑慮。而會後,張明道一個箭步,迅速走向台下,伸出手就 向第一排的法人握手表示謝意,接著握第二排、第三排……,偌大的彰銀大禮堂,張明道花了將近十分鐘,一路握到最後一排,身段之軟,讓現場所有法人都留下深 刻的印象。 去年年底,張明道才剛在財政部、台新金兩大股東的爭戰中坐上彰銀董事長的大位;但面對股東間的衝突,以及老銀行在市場上的競爭力日漸下滑,還有明年可能面 臨政黨輪替的變數,這個位子其實並不好坐。張明道顯然看清楚局勢,因此卯足勁衝刺業績,近來彰銀在市場上對許多企業貸款案子「搶很凶」,早就不是新聞。 百年老店動起來,誰都不敢輕忽,從張明道握手的「軟實力」,就可窺知一二。

撰文 / 劉俞青 | ||||||

跨螢品牌學 連百年精品BURBERRY 都不能忽視的新戰場

|

||||||

|

這是行動裝置倍數增長的年代,也是消費者耐心只剩數秒的年代。當人們買單的方式有了全新的體驗與模式,智慧型手機、平板、穿戴裝置……,對品牌而言,是危機也是轉機,在「跨螢世代」下,品牌必須建立連結,找到出奇制勝的接觸點! 一張照片傳給朋友後,十秒內就會消失,新興的「閱後即焚」應用程式Snapchat是現今歐美年輕人之間最流行的App,用戶人數已超過一億人,看準高人 氣,英國精品品牌BURBERRY,在今年九月二十日與Snapchat攜手合作,二十四小時直播二○一六年春夏倫敦時裝秀;沒跟到直播也沒關 係,YouTube頻道上就能欣賞剪輯過後的走秀影片。 以英倫風衣著稱的BURBERRY,是全球最重視「多螢」效應的精品品牌。BURBERRY早已對同時擁有手機、平板、筆電、桌上型電腦與連網電視逐漸連 網使用的「跨螢」世代,投以深度的觀察,多年嘗試演練下來,逐漸摸索出消費者遊走多種螢幕擷取資訊到啟動消費的路徑,不僅是運用跨螢的品牌高手,也具體反 映在業績成長上。 早從○九年起,BURBERRY就玩起秀場全球實況轉播,是第一個直播時裝秀的精品品牌,新奇手法在隨後幾年引起同業競相跟進;從此之後,伸展台時尚不再 只是為受邀到倫敦、米蘭、巴黎等地的貴賓而存在,穿越螢幕,你我都能坐在「第一排」觀賞。去年BURBERRY與Twitter合作直播時裝秀,同時 Twitter也推出「Buy Now」(立即購買)的新按鍵,BURBERRY成為加入此新商業模式的第一個精品品牌,可以買香水、指甲油、風衣、包包等商品。 直播時裝秀的創舉,讓BURBERRY直接與「跨螢世代」無縫接觸,且經過屢次試驗,其自行培養的數位與視覺團隊,已可媲美電視台水準,BURBERRY 強調:「直播不是單一鏡頭,秀場起碼有二十台以上的攝影機,能隨時切換不同視角,團隊已具備快速剪輯能力,是其他精品品牌所沒有的。」 重體驗歷程 改裝旗艦店 變身數位創新舞台時尚觀察家賈斯汀指出,當今的奢華品牌已經不流行搞神祕了,「BURBERRY玩數位絕對是品牌中的第一名!它每年都用最紅的平台直播, 是時尚界新聞頭條,顧客也覺得新鮮又炫!」同樣在○九年,BURBERRY正式發表風衣藝術網站「ArtoftheTrench.com」,提供素人上傳 風衣的街拍穿搭照片,推廣奢華品牌也能與平價服飾混搭,打造屬於品牌的社群,BURBERRY定義○九年為數位行銷元年,當時距離第一代iPhone發 表,不過才兩年多的時間。 繼直播時裝秀與營造社群後,BURBERRY更全面改造位於倫敦攝政街(Regent Street)的旗艦店,該棟建築物為一八二○年興建,曾經在倫敦社交圈扮演要角,如今成為BURBERRY實驗新穎數位創意的舞台。 走進店內,即能感受到迥異於其他精品店的氛圍,每件服飾旁立有iPad顯示工藝細節,衣服上別有RFID(無線射頻辨識系統),走進試衣間,偌大的穿衣鏡 就會秀出該件衣服的模特兒走秀影片,這些「虛實整合」的設計目前已擴散到美國洛杉磯、中國上海嘉里中心、日本大阪心齋橋、韓國首爾,以及最新開幕的日本東 京新宿旗艦店。 數位化當道 網路與手機購物 明顯翻倍成長安索帕數位行銷總經理周允玉認為,BURBERRY不斷在品牌與消費者之間創造「連結」,是成功的最大要素,「現在有太多科技應用,能幫助品 牌建立更完整的消費者旅程,以前就算看完電視廣告,還得出門才能購物,現在手機拿起來就能購買,情感建立與消費購物之間的距離更近了。」一四 年,BURBERRY年營收一一八三億元,年成長高達一六.五%,且來自網路和手機購物的收入呈現翻倍成長,連哈佛商學院都將其列為「數位化」的經典案 例,哈佛商學院教授安妮塔.艾伯希(Anita Elberse)評析,在其他奢侈品牌還將IT部門視為後備部門時,BURBERRY早已認定新科技為成長的火車頭,透過整合官網與實體通路、直播時裝 秀、建立多元平台,成功擄獲年輕消費族群的心。很難想像,○六年時,這家英國百年老店的業績,其實遠遠落後於積極擴張版圖的同業,當時精品產業的平均年營 收成長率高達一三%,老態龍鍾的BURBERRY卻僅有二.二%。 還好熱情擁抱科技的執行長安琪拉.艾倫茲(Angela Ahrendts)和創意總監克里斯多福.貝利(Christopher Bailey)救了BURBERRY,艾倫茲傑出的改造成績更讓蘋果在前年挖角她,貝利則升任執行長。 BURBERRY的創新作為,皆來自艾倫茲的品牌願景,她在○六年時宣示:「我的目標是成為『第一家』完全數位化的公司,我們要做一個『社群企業』。」她 甚至奉勸所有執行長都必須及早建立「社群企業」,想盡辦法讓更多人能觸及品牌,「如果現在不做,我不知道五年後你的商業模式會變成什麼樣子?」如今,艾倫 茲對未來商業模式的預言已然成真,社群、數位、行動、電商、跨渠道銷售,這些字眼不再是遠方海洋的銀色浪尖,它們洶湧襲來,迎面打上現實世界的海岸線。 全球權威品牌鑑價機構Interbrand總經理姚承綱指出,巨無霸級的領先品牌早就在打造超越產業的全生態圈內容,「今年更要特別關注使用者媒體習慣的 改變,全球七十億人口使用著一二○億個網路終端裝置,每人平均擁有一.七個,這將嚴重影響人們工作學習,以及企業的生產方式。」 緊抓「微時刻」 拚零碎時間「成交」 各品牌出奇招長期觀察品牌趨勢,姚承綱認為,品牌演化走過識別時代、價值時代,現在正處於「體驗時代」,但下一個世代裡,品牌該準備面對被電腦、手機、平 板,甚至是智慧穿戴裝置切割成碎片的消費者生活,因為這些行動裝置觸手可及,距離更近,當消費者一產生「我想了解」、「我要去」、「我想要做」、「我想 買」的心情時,誰能更即時滿足此刻需求,就更能在每個接觸點抓住消費者。 擅長解決跨螢技術問題的沛星互動科技(Appier)調查,台灣已有超過四分之一的人擁有四個裝置,在亞洲排名第二、僅次於日本;臉書大中華區科技及電訊 行業總經理朱仲榮另外指出,台灣每天有一千兩百萬人玩臉書,其中一千一百萬人是用行動裝置登入,「任何一個品牌都該思考:『哪個平台、哪個時刻』才能抓住 客戶。」穿梭在大大小小螢幕之間,人們的生活已經難以區分線上和線下,沛星營運長李婉菱強調:「每出現一種新裝置,消費者旅程就變得更複雜,現在無疑是品 牌主與行銷人員最頭痛的時刻!要找到顧客,還要理解顧客如何在不同裝置間轉換的行為。」以廣告形式來說,以前只要打平面、電視與戶外廣告,做好店頭銷售即 可,但現在因應消費者行為改變,過往的經驗被翻轉,根據台北市數位行銷經營協會(DMA)調查,從一一年到一五年,連續四年的數位廣告呈雙位數成長,一四 到一五年更有二○%以上成長率,其中行動廣告最為蓬勃發展。 「多螢是指在同一個時空下擁有多種裝置,比如看電視時滑手機。 現在品牌主更在意使用者的『跨螢行為』,比如在電腦看到商品,卻選擇使用手機購物,消費者的世界跨越螢幕,全都連結在一起。」周允玉強調,品牌制定策略時,重點應放在如何連結消費者的跨螢旅程。 「行動裝置變得這麼多,企業當然會焦慮,很多品牌客戶問我該不該做手機網站?要不要做手機App?我的回答是先找出『想解決什麼問題』,而不是盲目地投入資源。」周允玉說。 亞洲最大藥妝通路商屈臣氏在台灣已有五百家門市,公司想有效延長消費者的購物時間,在一一年先於Yahoo!奇摩成立網路商店,去年則將台灣官網變身線上購物平台,今年再推出手機購物App,希望打造「兩個屈臣氏」的購物經驗。 台灣屈臣氏行銷公關劉稚瑋表示,連續四年的網路營業額都是倍數成長,今年才上線的手機App,流量已占到網路商店的一半,「手機購物族群有兩個上線高峰時段,一是下午六到八點的通勤時間,另外是凌晨零時到兩點間,確實延長了商店整體效益。」 電商新面貌 行動支付成熟 跨螢策略各國樣貌皆不同李婉菱指出,台灣人是典型的三螢族群,電腦、平板、手機都有人用,加上行動支付環境漸趨成熟,消費者對系統有信心,企業才能同時發 展網路購物、手機購物,「但跨國企業在不同國家該有不同的跨螢策略,在印度,前幾大的電商平台已經直接關掉電腦網路,專注發展手機平台,原因是有手機的印 度人民多過有電腦的人。」基於此點,屈臣氏的電商平台也並非全球通用,而是交由各地區自行發展,台灣便是屈臣氏在亞洲第一個推出網路商店的國家,「台灣屈 臣氏每年擁有超過千萬筆交易紀錄,共約五百萬名會員,顧客會到店面,也會在電腦與手機上購買,使用者行為一直在變化,所以我們也會觀察推出後的反應,再決 定下一步策略。」舉例來說,屈臣氏自有品牌衛生紙一年銷量近兩百萬串,網路商店貢獻約十萬串的銷售量,也是網路熱銷第一名品項,屈臣氏觀察到消費者喜歡在 網路上購買體積大的生活消費品,於是會在實體門市放置宣傳海報,引導顧客上網購買尿布、衛生紙等箱購類商品,「客人到門市一次只會提兩串衛生紙,但網購一 次就能買到八串,營業額也自然提高。」 虛實可並進 電子商務、實體零售 攜手創佳績時至今日,叫得出名號的實體零售通路幾乎都在發展電商平台,有趣的是,今年十一月初,全球最大網路零售商亞馬遜竟在美國西雅圖開設第一家實體書 店,引進店內的六千本書,全部都要依據網路評分決定,基本上只會進四顆星以上評價的書籍;書架上每一本書的標牌上沒有售價,有的是網路評分與讀者書評,並 附上一串條碼。 為什麼要這麼做?亞馬遜就是要把網站選書、購書的線上體驗,帶到實體世界中,不標示售價,是因為書店裡的售價會完全與亞馬遜網站同步,如果網路售價改變,書店售價也會改變,顧客掃描條碼就能知道。 亞馬遜的書店實驗,其實傳達了跨螢世代下的重要法則:數位科技不會將人的行為一切為二,電子商務與實體零售彼此也需要跨界學習。我們可以用手機看時裝秀,但也會期待坐在伸展台旁感受震撼;忙碌的時候上網購物,但逛街仍是無可取代的體驗。 正由於虛擬與實體不是兩條平行線,台北晶華酒店在今年的台北國際旅展上有一項創舉,為了紓解大排長龍的住宿券、餐券排隊隊伍,晶華在攤位旁擺上大大的QR 碼牆,晶華行銷公關部副總經理張筠表示,今年旅展賣券收入約一.三億元,其中經由QR碼帶來的業績就占了七千七百萬元,「效果好得驚人,許多年輕人不耐煩 排隊,掃一掃就能買。」不論是位處高端精品產業的BURBERRY,販售生活日用品的屈臣氏,或是講求體驗的晶華酒店,全都積極擁抱螢幕,也很快發現在跨 螢商機中,消費者對品牌認知、搜尋、比較進而購買的路徑移動得很快,品牌必須一邊決策一邊修正,「快速失敗、快速學習、快速演進」的打帶跑模式,才足以帶 領品牌走進跨螢新戰場。 跨螢 從多螢的概念演變而來,重點在於消費者穿梭於各種有線、無線裝置間的行為,不管是接收訊息或實質購買,布滿了無數的「接觸點」(touch points)。 BURBERRY跨螢三大創新 讓精品也能與 數位接軌 創新1 網路直播 就像現場看走秀 第一個將時裝秀結合Twitter、LINE、Snapchat等平台,讓全球都能即時觀賞伸展台時尚的精品品牌。 創新2 粉絲也能上傳街拍照 開放素人上傳街拍照,讓風衣不只穿在廣告模特兒身上,而是任何天氣、任意顏色、任一款式,不分年齡與性別的詮釋。 創新3 改造門市 虛實成功整合 全球已有六家旗艦店改造成「虛實整合」的門市,每件服飾旁的iPad顯示著製作細節,衣服上配有無線射頻辨識系統,拿到試衣間,穿衣鏡立刻變成模特兒走秀影片。 BURBERRY小檔案 成立時間:1856年 執行長:克里斯多福.貝利(Christopher Bailey)市值:56.4億英鎊(折合新台幣約2864億元)我們一直試著讓所有消費者能接觸到各式體驗,無論到總部、旗艦店,看雜誌廣告和報導,或 是買一件商品,這些都是不同的平台,數位只是其中一種媒介,我必須確保消費者看到的都是最好的。 ——BURBERRY執行長克里斯多福.貝利消費者旅程(Consumer Journey)指消費者與品牌的接觸歷程,從接觸訊息(如廣告)到達成購買之間,分為知曉—搜索—查詢—比較—購買五個階段;但在跨螢世代下,五階段不 再是線性歷程,消費者接觸品牌的過程正不斷變化,更為複雜。 接觸點多元化 消費者的「跨螢旅程」就從社群開始進入跨螢時代之後,消費者與品牌的接觸越來越多元,可能是從手機下載App,可能從LINE群組分享,也可能在實體店面 宣傳或是透過電視廣告;當接觸點(touch points)越來越多,通過認識、尋找、比較到購買的消費旅程也跟著出現變化。 連續四年,屈臣氏的網路營業額都以倍數成長,今年上線的手機App,流量已達網路商店的一半,手機購物族群的上線高峰時段,確實延長了商店整體效益。 晶華酒店在今年台北國際旅展上,善用QR碼行銷模式賣餐券與住宿券,效果好得驚人! 撰文 / 鄧寧 | ||||||

百年老品牌嗡嗡嗡 台啤要和年輕族群乾杯 Q版「蜂潮」臉書集氣 12天吸2萬人報名

2015-11-30 TWM|

總經理林讚峰看準近十年趨勢,靠O2O(離線商務模式)策略讓大家知道產品力,培養品牌忠誠度,透過一波波新品宣傳期,將年輕人養成主力客群。 你看!有一隻比遙控飛機還大的蜜蜂在窗外耶!」「走走走,下樓搬啤酒囉!」一輛寫著「蜂潮來了」的黃色小廂型車停在台北市復興南路上、活動通 (Accupass)公司樓下,一群活動通員工蜂擁而出,競相拿著手機,搶拍翩然出現的黃色廂型車,其中一名員工從車裡抱走一箱飲料,吆喝大夥回公司分 享。這是百年企業台灣啤酒的新行銷案,透過「螢幕」,台啤成功地放送充滿活力的形象,它的葫蘆裡到底裝什麼神奇祕方? 「今年中行銷蜂蜜啤酒,我們的訴求就是要在產品上市前創造最大的討論,至於創意,年輕人說了算!」台灣菸酒股份有限公司總經理林讚峰在會議上「欽點」內部 年輕員工表達意見,六十四歲的老總,思考卻跟著時代前進,顯然,他深知手機、平板、筆電等螢幕主宰著年輕人的生活,這讓台啤的行銷策略有了大變革。

貼近新世代 「蜂潮來了」 跨螢活動小兵立大功台啤是今年《今周刊》商務人士理想品牌大調查的啤酒類第一名,隨著國外啤酒品牌陸續進駐台灣,市場也從一枝獨秀進入群花爭寵的時代。台 啤雖然不論市占率或是品牌知名度皆地位穩固,每年創造兩百四十億元營業額,但卻絲毫不敢輕敵。林讚峰認為,如今整體市場每年仍以三%速度成長,台啤業績僅 是持穩,「就代表市占率下滑!」這也讓他意識到台啤必須更貼近年輕人。今年蜂蜜啤酒的跨螢活動「小兵立大功」,讓內部深刻體認到數位的威力。 這個新品活動讓民眾只要在「蜂潮來了」的網站上輸入自己的公司地址,網站就能即時合成蜜蜂在辦公室外飛行的照片,民眾可以把合成照片po上自己的臉書。 活動期間,由公司每周挑出十名幸運兒,各送出一箱蜂蜜啤酒。同時,透過一支前導影片,呈現被選中的參與者,興高采烈下樓領一箱啤酒,與同事們歡樂暢飲的情景,最後打出「免費親送」字樣,並連到報名網址。網站一上線,短短十二天吸引近兩萬人報名。 一個月活動期間,總計才送出二十箱、四八○罐啤酒到二十家公司,但運用口碑行銷一傳十,十傳百,吸引年輕群眾,帶來不可計數的乘數效益。 「一開始看這個廣告只覺得很酷!」參與了活動的二十七歲林紜甄覺得台啤好像不這麼老了!而「很酷」這件事,就是台灣啤酒要拉攏年輕人的新形象。

銷售量攀升 預算不多 卻創下銷售佳績負責這次活動執行的偉門廣告集團執行創意總監洪星駒說,活動預算其實抓很緊,是「用整體預算剩下來的錢湊一湊。」雖僅占蜂蜜啤酒行銷總預算 兩千萬元的一○%不到。但活動才結束,蜂蜜啤酒即創下三百萬罐的銷售量,總計半年內,更創造出六百萬罐銷售量,令人見識到跨螢的感染擴散威力。 在今年《今周刊》商務人士理想品牌大調查的資料顯示,在五十五歲以上族群,有四成以上支持率,比例很高。而台啤自己做的市調則顯示喝啤酒的族群,集中在二十五到四十五歲之間,如何重新深入年輕族群自是關鍵。 而且,一四年台啤的影音投放策略,已從過去百分之百投放電視,改為電視、網路影音廣告並進,而且,在各種數位、螢幕的預算占比,也從八%拉高至一二%。 從蜂蜜啤酒成功出擊,著實證明了老台啤只要與時俱進,善用跨螢的特性,品牌就可與消費者無縫接觸,放送新魅力。 透過臉書活動送啤酒 活力形象超酷只用行銷總預算的不到10%,就能做出半年600萬罐銷售量!

撰文 / 林惟鈴 | ||||||

英國石油,百年來首次長期能源預測 三張圖告訴你 2050年前不缺油

2016-01-11 TCW|

什麼是二○一五年全球富人最關心的議題?答案是:能源。 二○一五年以來,包括股神巴菲特、鴻海董事長郭台銘、Google及蘋果,幾乎不約而同的,將企業的未來,壓寶在能源相關投資上。世界首富比爾.蓋茲,更 在十二月巴黎氣候峰會期間,邀集臉書創辦人佐伯格、亞馬遜執行長貝佐斯、阿里巴巴董事局主席馬雲等人,成立「突破能源聯盟」(Breakthrough Energy Coalition),希望藉由科技力量,解決能源及氣候變遷問題。 其實在大老闆振臂高呼之前,歐洲第二大石油公司英國石油(BP),悄悄於十一月,發布一份展望二O五O年全球能源科技的前瞻報告《BP Technology Outlook》,這是英國石油成立一百多年來,首次對能源供需做這麼遠的展望。結果發現,未來三十五年全球能源供應情形,相當樂觀。 人類消耗石油,距離總存量還遠報告指出,地球能源儲量,遠比大家想得多很多,更斬釘截鐵認為,在科技發展的帶動下,二O五O年之前,地球都不會有能源匱乏的問題。 研究團隊推估,人類自十九世紀工業革命至今,只使用了約兩兆桶的石油和天然氣,就算未來三十五年,人類再用兩兆桶,離總存量距離仍遠。 更何況,類似頁岩油開採技術,仍不停發展,如果把更先進的開採技術也算進去,地球石油天然氣的存量,還可以倍增至四十五兆桶。換句話說,光是石油及天然氣的存量,足夠養活人類未來三十五年的生活及發展。 更好的消息是,隨著數位科技進步,將帶動智慧油井(intelligent well)等技術更快發展,地底深處的資訊,都可以隨時回傳,讓開採效率及成本大幅降低。英國石油估計,整體來說,二O五O年的開採成本,將比現在降低二五%。 既然能源總量不成問題,那麼,如何控制碳排放,就成為人類重要挑戰。 八種科技相助,碳排放問題有解英國石油公司點出八項影響未來能源最重要的科技,包括:車用電池技術、機器人應用、超級電腦、燃料電池、3D列印、太陽能技術、資料分析技術、氫能源。 這八種科技,分布在能源探勘、生產、儲存、運輸、轉換及應用上,其中與民生經濟相關性最高的,莫過於行車應用。但一談到日常生活,除了科技及碳排放,使用能源的成本及價格,往往變成最關鍵的因素。 英國石油根據二O二一年美國中型轎車能源使用總成本估計(加計排放二氧化碳的碳稅成本),目前最具價格競爭力的汽車,在二O五O年時,價格優勢將落後於油 電混合車、柴油車、天然氣電混合車,僅稍稍領先柴電混合車,與純電動車的價格差距,也將從目前的一比二.三,縮小至一比一.一九。其實不用等到二O五O 年,只要駕駛電動車的總成本,比目前降低五O%,電動車與汽油車的替代效應就會發生。 撰文者王之杰 | ||

終結「黃復興」時代 國民黨才能絕地重生 敗選省思》柯P勝選操盤手姚立明 給百年老店的建議

2016-01-25 TWM|

民進黨第一次完全執政,一口氣讓國民黨這個百年老店跌到谷底, 當社會普遍都認為「國民黨不倒,國家不會好」,也用選票去證明時,國民黨是否還有一線生機? 《今周刊》專訪國會觀察基金會董事長姚立明,點出國民黨當前必須立即啟動的改革。 國民黨想要像八年前的民進黨一樣再起,很難,因為土壤已經壞了、根也爛了,再起只有一個條件,叫「希望神學」。 二○○○年陳水扁當選總統時,國民黨第一時間很驚嚇,後來決定連宋合作,覺得會贏回來,結果連宋合作還是輸掉時,全黨一陣悲哀。這時,馬英九就成為他們的希望。 如果有人告訴國民黨,二○二○年還有希望,就好像一個人爬山,跟他說轉彎就到,就還會有動力,這就叫作論述。有個好笑的說法,有人算票覺得其實這次國民黨 沒有輸很慘,因為小英這麼強,得票率才五六%,還有四四%的人沒投她,所以國民黨基本盤就是四四%,只會多不會少。姑且不論合理與否,這就叫作論述,國民 黨需要有盼望的論述,才可能整合。 三件立即要做的事: 新兩岸論述、整合泛藍、歸還黨產這次選舉,國民黨最嚴重的問題就是連內部士兵都覺得沒希望了,還有像我這樣的人在外面論述,打國民黨打到沒有盼望。我不是在幫小英,而是認同鄉民講的,「國民黨不倒,國家不會好」。 再來,論述之外的另一個重點是「要人才」,國民黨現在的人才全都是奴才型,只懂得遵循上意。下任黨主席的要務,是吸收一些敢做、有理想的人。現在國民黨連一個五十歲左右的人才都沒有,光是有意願參選黨主席的胡志強、吳敦義和洪秀柱,三個人都已六十七歲了。 你看國民黨的選舉造勢晚會,站在台上的人十六年沒變,不管怎麼看都是連戰、吳伯雄這些人。 想要重生,國民黨有好幾塊一定要刮掉的腐肉,第一塊就是重新書寫兩岸論述。要真正堅持「一中各表」,不能像馬英九重「一中」不重「各表」,只有「台灣國民黨」有機會,「中國國民黨」已經淪亡了。 國民黨必須和台灣連結上,才能贏得新一代的選民,他們不像上一代選民還可以容忍「一中各表」,要爭取支持,至少要加上土地認同,贊成台灣是獨立的個體,例如兩德模式。 第二,是藍營必須整合。宋楚瑜還有一三%的支持率,投他的人,到底是討厭國民黨比較多,還是討厭蔡英文比較多,這一點國民黨一定要釐清。只要跟宋楚瑜交朋友,他就回來了,這就是人的整合、派系的整合。 黨產是第三塊腐肉,而且主動交出和被動交出的差別很大。其實國民黨根本跑不掉,因為人家馬上要動手清算了;現在應該趕快把黨主席選出來,並且徹底覺悟:國 民黨就算掌握全部的媒體、社團、上千億元黨產、黨政軍和情報,民進黨還是有辦法坐大,習慣依賴(黨產),就無法脫困了。 所以國民黨要「看不見那看見的」,因為你看見黨產,無法不用它,就不會有機會翻轉。 老方法已經不管用了 不能讓少數保守黨員決定未來第四,要重新打造宣傳基礎。我幫柯文哲競選台北市長時,最後主動對外宣布,不接受捐款也不做廣告。不做廣告,就是最棒的廣告;不收錢,就是最棒的資產。 國民黨如果放掉有形的黨產,會贏得無形的資產。原來重組織、輕文宣的作法,不但要改,還要改成重「無形」文宣,勝於「有形」文宣。 國民黨的傳統招數一點一滴在剝落,靠黨產、靠賄選、靠地方派系、靠組織,一二年會是最後一次管用,到了新的世代,老方法用不上了。 從太陽花學運開始,很明顯網路已經開始主導政治了,如果宋楚瑜沒看清楚這一點,例如形象影片找人丟泥巴,他最後不會有一五○多萬票。 這次幫宋楚瑜選到最後的都有年輕人,雖然一開始他也有找搞傳統組織、文宣的人,但發現這些人讓他吃虧,票一直掉,後來就不用這批人了。 最後,是黨員結構必須改變。黨主席人選為什麼選來選去都這幾個人,是雞生蛋、蛋生雞的問題,因為黃復興(編按:國民黨的特種黨部,以眷村、退伍老兵為主, 號稱擁有十八萬黨員,占國民黨黨員總數三十五萬的一半,動員能力強)領導黨內。只要十萬黨員中有三萬是黃復興,黃復興就能決定一切,這個黨的競爭力就結束 了;因為這群人的觀點保守、是社會的思想少數,卻對黨有重大的影響力,顯然國民黨和民意脫節。 撰文 / 口述•姚立明 整理•賴若函 | ||||

Next Page