- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

【電子】分析師挖出了蘋果不想讓外界知道的信息:蘋果已將3D結構光零組件公司差不多買光了!

來源: http://www.ikuyu.cn/indexinfo?type=1&id=11574&summary=

3D成像,交互實現向三維的飛躍

1.1光學的升級一直停留在二維的像素提升

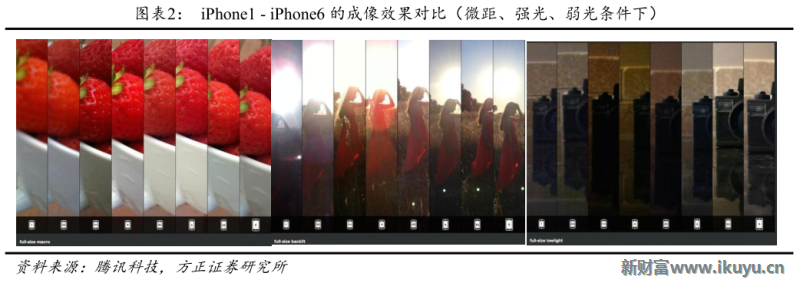

拍照一直是智能手機的重要賣點,像素和拍照性能是換機的主驅動力之一,以iPhone為例,後置相機從單顆2M升級到雙12M,前置相機從無到8M,其性能提升幅度遠超其他任何零組件。

雖然光學性能提升幅度巨大,但是仍然沿用著最傳統的原理:二維成像,即把現實三維世界的圖像信息映射到二維的CMOS感光元件上實現成像。

1.23D成像包含像素景深信息的疊加

普通攝像頭都是2D平面成像的,丟失了物理世界中的第三維信息(尺寸和距離等幾何數據),計算機只能實現影像記錄和平面圖像特征識別,分析算法難度極大,目前能夠實現的智能分析功能十分有限。

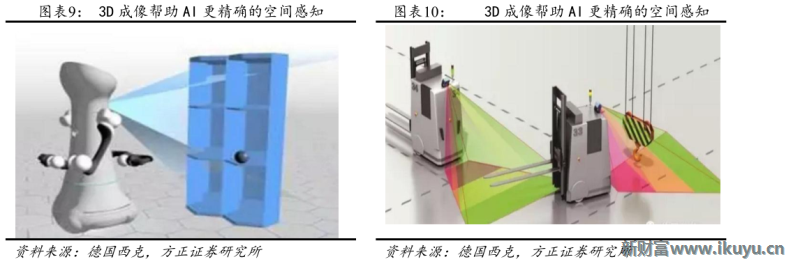

3D成像能夠識別視野內空間每個點位的三維坐標信息,從而使得計算機得到空間的3D數據並能夠複原完整的三維世界並實現各種智能的三維定位。

1.3目前主流的3D成像包括結構光、TOF和雙目主流的3D成像技術有三種:

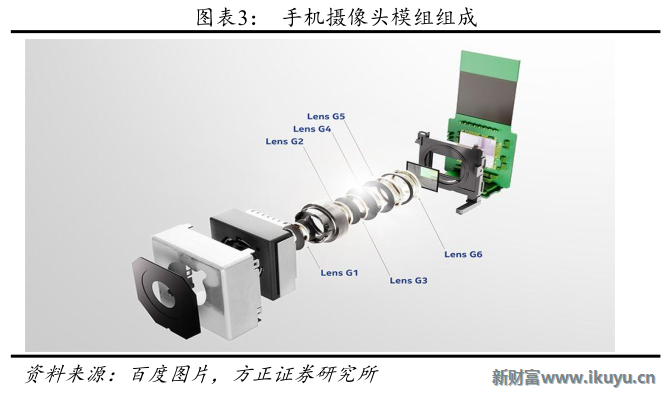

1)結構光(StructureLight)。結構光投射特定的光信息到物體表面後,由攝像頭采集。根據物體造成的光信號的變化來計算物體的位置和深度等信息,進而複原整個三維空間

2)TOF(TimeOfFlight,飛行時間)。通過專有傳感器,捕捉近紅外光從發射到接收的飛行時間,判斷物體距離。

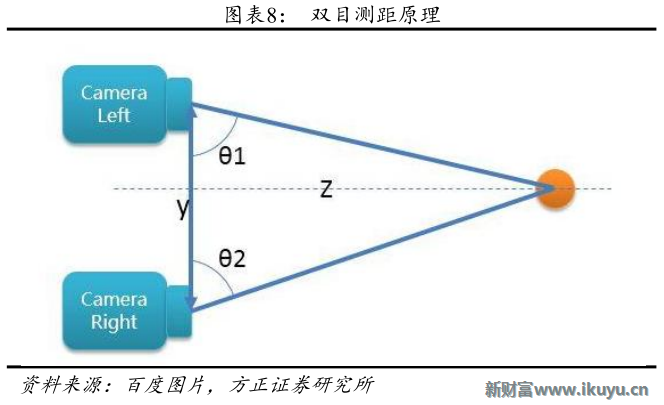

3)雙目測距(StereoSystem)。利用雙攝拍攝物體,再通過三角形原理計算物體距離。

1.3.1結構光的原理及實現

1)結構光的原理

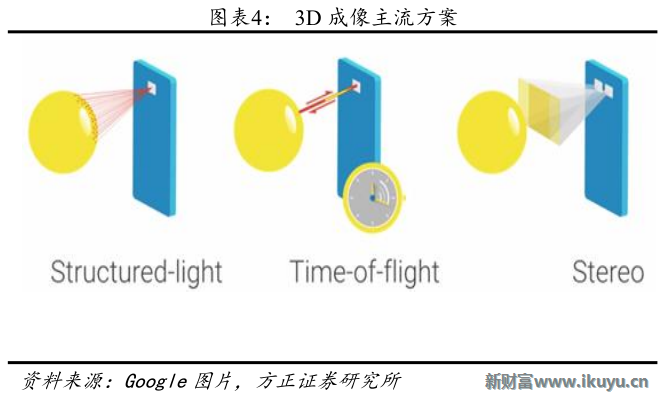

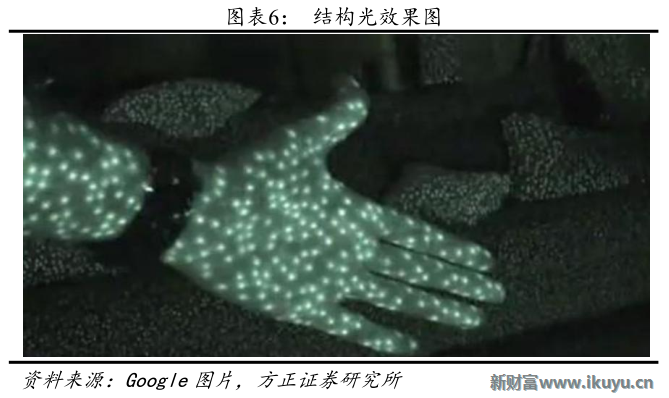

結構光顧名思義就是有特殊結構的光,比如離散光斑、條紋光、編碼結構光等。將這樣的一維或二維的圖像投影至被測物上,根據圖像的大小畸變,就能判斷被測物的表面形狀即深度信息。舉個例子,拿一個手電照射墻壁,站近或站遠,墻上的光斑是不同大小的,從不同角度照射墻,光斑也會呈現不同的橢圓。這就是結構光的基礎。而深度計算的方式也有多種,如我們這里重點說一下被蘋果公司收購的以色列PrimeSense公司LightCoding方案。

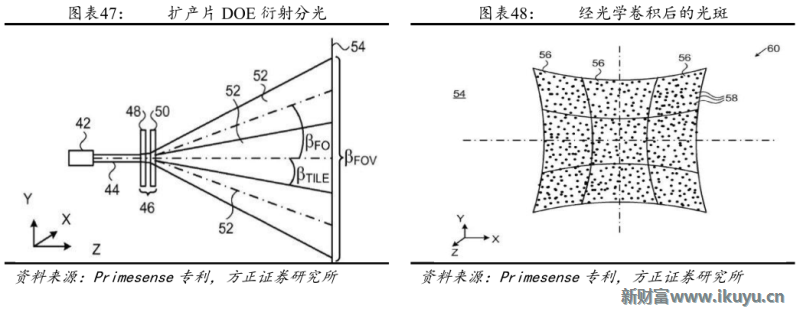

LightCoding的光源稱為“激光散斑”,根據PrimeSense在專利中的描述,紅外激光生成器射出準直後的激光束,通過光學衍射元件DOE(DiffractiveOpticalElements,如擴散片和光柵)進行衍射,進而得到所需的散斑圖案。這些散斑具有高度的隨機性,而且會隨著距離的不同而變換圖案。也就是說空間中任意兩處的散斑圖案都是不同的。只要在空間中打上這樣的結構光,整個空間就都被做了標記,把一個物體放進這個空間,只要看看物體上面的散斑圖案,就可以知道這個物體在什麽位置了。當然,在這之前要把整個空間的散斑圖案都記錄下來,所以要先做一次光源基準標定(pattern)。LightCoding發射940nm波長的近紅外激光,透過diffuser(光柵、擴散片)將激光均勻分布投射在測量空間中,再透過紅外線攝影機記錄下空間中每個參考面上的每個散斑,形成基準標定。標定時取的參考面越密,則測量越精確。獲取原始數據後,IR傳感器捕捉經過被測物體畸變(調制)後的激光散斑pattern。通過芯片計算,可以得到已知pattern與接收pattern在空間(x,y,z)上的偏移量,求解出被測物體的深度信息。

2)技術實現

結構光的實現難度有如下幾個方面:1)首先是經濟成本,深度攝像頭遠高於一般的攝像頭;2)攝像頭需要的空間和功率限制,手機攝像頭已經可以做到很小的體積和很小的功率,但是深度攝像頭還很難,特別是如果希望能達到比較高的精度;3)很多深度攝像頭是需要額外光源的,因此還要專門的散熱設備。4)後端的軟件匹配。

1.3.2TOF原理及技術實現

1)TOF原理

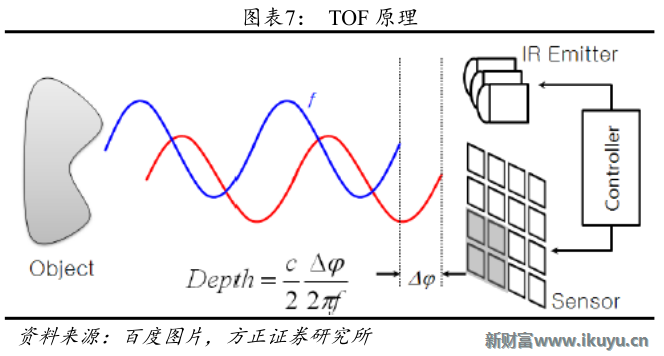

TimeofFlight是一種主動式深度感應技術,在每個像素點,除了記錄光線強度信息之外,也記錄下來光線從光源到該像素點的時間(即TimeofFlight)。首先讓裝置發出脈沖光,同時接收目標物的反射光,藉由測量時間差算出目標物的距離。

如上圖所示,假設脈沖波形的頻率為f,接收與發送脈沖波形的相位偏移是?φ,則?φ/2πf為脈沖波形往返所經歷的時間。用光速c乘以時間則可以得到往返距離。

2)TOF技術實現

TOF的硬件實現方式和結構光類似,區別只是在於算法上,結構光采用編碼過的光pattern進行投射,而TOF直接計算光往返各像素點的相位差。

1.3.3雙目測距,傳統的3D感知方法

雙目測距原理類似人的雙眼,在自然光下通過兩個攝像頭抓取圖像,通過三角形原理來計算並獲得深度信息。目前的雙攝就是雙目測距的典型應用。

1.43D成像是開啟AI和和AR時代的感知鑰匙

以AI的機器視覺為例,目前主流在2D圖像上通過算法實現智能識別,但是由於2D圖像本身包含的信息有限,即使算法再先進,輸入信息將成為智能化的短板,如果能夠有全面的三維信息,每個對象的三維輪廓、物理特征將更為充分識別,提升導航、軌跡、識別等AI應用能力。同樣的,AR應用中3D成像也是必不可少。

3D成像即將帶動下一輪光學創新浪潮

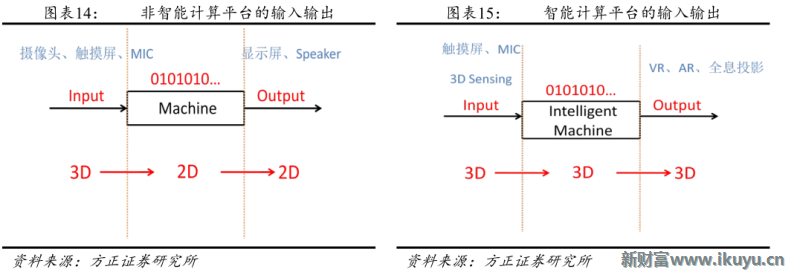

2.1交互向三維升級,想象空間巨大

縱觀人機交互的歷史,打孔指令帶、DOS系統+鍵盤形成了早期一維人機交互;Windows+鼠標的二維交互方式開啟了互聯網/PC時代,觸摸屏和攝像頭的二維交互方式則開啟了移動互聯網/智能手機時代,而到了以AR為代表的下一代計算平臺,則需要三維的交互方式。

在移動互聯網時代,觸摸屏和攝像頭成為主要的人機交互媒介。

觸摸屏可以方便地實現各種操作,相比鍵盤和鼠標更為自然和順暢。

攝像頭實現了大量的內容輸入,也是一種重要的人機交互媒介。

但觸摸屏和攝像頭仍屬於2D的交互方式。在觸摸屏上,我們只能實現平面範圍內的感應和觸控,即使出現了3DTouch等新的觸控方式,人機交互也依然只局限在一個平面上。而現有的攝像頭則只能實現2D圖片的拍攝,無法實現3D圖像的交互。

而到了以AR為代表的下一代計算平臺,則需要3D的交互方式,這是由AR設備的定義所要求的。AR技術是指借助計算機視覺技術和人工智能技術產生物理世界中不存在的虛擬對象,並將虛擬對象準確“放置”在現實世界中。通過更自然的交互,呈現給用戶一個感知效果更豐富的新環境。

由於現實環境是3D的,所以AR技術為了實現逼真的效果,也需要產生3D的虛擬對象,並把3D的虛擬對象疊加顯示在現實的物理環境中,這就要求AR設備可以實現3D的輸入和輸出。

由於AR所需要的是3D的交互,所以現有的觸摸屏和攝像頭等2D的交互方式並不滿足AR的要求,需要新的交互技術。

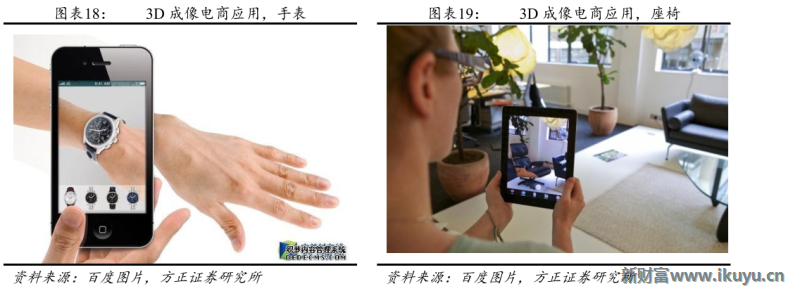

三維交互的應用廣泛:精確的臉部識別可以用於解鎖、支付;精確的手勢及動作識別可以用於家庭遊戲娛樂;精確的人形建模可以讓網購更有效率,讓移動社交更真實。而全球生物識別(2015年年130億美金)、遊戲(2016年年996億美金)、B2C電商(2015年年2.2萬億美金)加在一起粗略統計是一個超過2萬億美金級別的市場。哪怕三維成像應用滲透率只有10%,,都將造就一個萬億人民幣級別的市場規模。3D成像的未來想象空間巨大!

2.2已實現商用,預計成為2017年頂級品牌手機殺手鐧

從技術角度來說,3D成像並不是近年才新出現的。自2009年微軟發布基於3D成像的遊戲體感交互設備Kinect已經有8年時間,而Google的ProjectTango也提出了4年。隨著圖像處理芯片技術的更新換代,AR需求的不斷湧現以及AI大數據技術的風起雲湧,進一步坐實了一個事實:3D成像已經過了技術基礎期,即將進入長達5年以上的高速成長期。

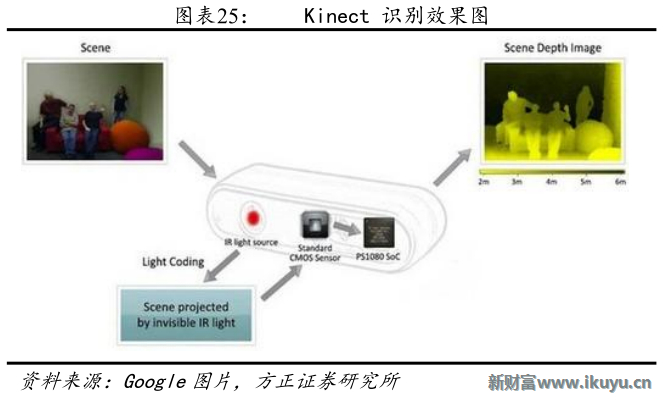

2.2.1微軟Kinect,體感識別遊戲終端

2009年6月2日,微軟在東京電玩展上首次發布針對XBOX360的體感周邊外圍設備Kinect,當時的代號為ProjectNatal(初生計劃)。首日便超過了WII主機的發售數據,之後再以光速超越遊戲市場上的所有記錄,讓微軟在北美乃至全球市場都可以揚眉吐氣。不僅如此,這樣具備著強大潛在實力的技術吸引了多達世界上8成左右的遊戲廠商加盟,為後續的遊戲產業鏈奠定了堅實的基礎。

Kinect徹底顛覆了以往遊戲的人機交互方式,相比對手任天堂Wii依靠遊戲桿上的傳感器WiiRemote識別用戶動作的限制,Kinect不需任何手持設備,能捕捉玩家全身上下的動作,直接用身體來進行遊戲,帶給玩家“免控制器的遊戲與娛樂體驗”,也讓遊戲類型更加豐富。

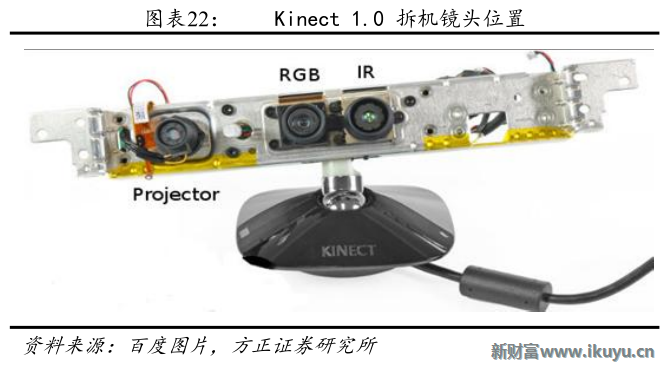

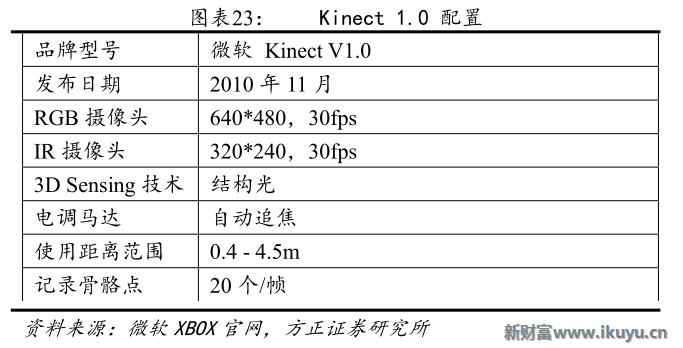

KinectV1采用PrimeSense(2013年被蘋果收購)結構光方案,硬件上由三個鏡頭組成,中間的鏡頭是RGB彩色攝像頭,用來采集彩色圖像。左右兩邊鏡頭則分別為紅外激光發射器和紅外CMOS攝像頭所構成的3D結構光深度感應器,用來采集深度數據(場景中物體到攝像頭的距離)。彩色攝像頭最大支持640*480分辨率成像,紅外攝像頭最大支持320*240成像。同時,KinectV1還搭配了追焦技術,底座馬達會隨著對焦物體移動跟著轉動。KinectV1也內建陣列式麥克風,由四個麥克風同時收音,比對後消除雜音,並通過其采集聲音進行語音識別和聲源定位。

PrimeSense的結構光方案,通過Infraredprojector發射一副具有三維縱深的“立體”編碼近紅外激光(光源通過準直鏡頭和DOE器件形成衍射光斑),再通過接收端的Infraredcamera收集經人體反射回來的紅外光線。這種光斑具有高度的隨機性,而且隨著距離的不同會出現不同的圖案,也就是說在同一空間中任何兩個地方的散斑圖案都不相同。只要在空間中打上這樣的結構光然後加以記憶就讓整個空間都像是被做了標記,然後把一個物體放入這個空間後只需要從物體的散斑圖案變化就可以知道這個物體的具體位置。

當然,首先後臺需要保存空間標定數據,假設Kinect規定的用戶空間是距離電視機的1米到4米範圍,每個10cm取一個參考平面,那麽標定下來我們就保存了30幅散斑圖像,需要進行測量的時候,拍攝一副待測量的散斑圖像,作為基準數據信息。將這幅圖像和我們保存下來的基準數據信息依次做互相關運算,這樣我們會得到30幅相關度圖像,而空間中的物體存在的位置,在相關圖像上會顯示出峰值,把這些縫制一層層疊加在一起,在經過插值運算就會得到整個場景的三維形狀了。

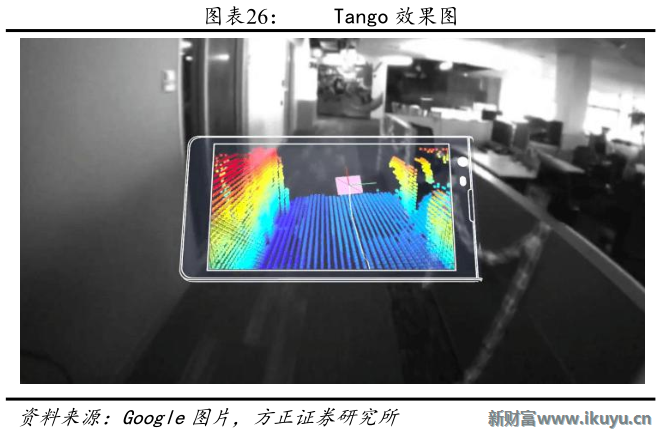

2.2.2GoogleProjectTango,全球首款AR智能手機

Tango在谷歌已存在4年時間,2013年初谷歌的ATAP(先進科技與計劃)團隊就已開始著手相關的研發。ProjectTango的技術主要是使用傳感器和攝像頭來對室內建築進行3D建模,同時還具備無限寬廣的應用場景,包括繪制3D地圖,幫助盲人在陌生的地方導航,讓人們能利用家中的環境玩擬真的3D遊戲等。

2014年2月,ProjectTango的原型機亮相,只面對開發者提供首批200臺原型機。根據拆機圖片,前置攝像頭已省去,後置包含4顆鏡頭,分別是普通的400萬像素RGB攝像頭,用於3D成像的紅外發射器和紅外接收器,以及一顆魚眼鏡頭用於動作捕捉。這三顆攝像頭模組均由大陸模組廠商舜宇光學提供。

另值得一提的是,矽谷初創公司Movidius(2016年9月被Intel收購)的處理器用於輔助CPU進行圖像的運算處理。整機配有一顆容量3000mAh容量的鋰電池。

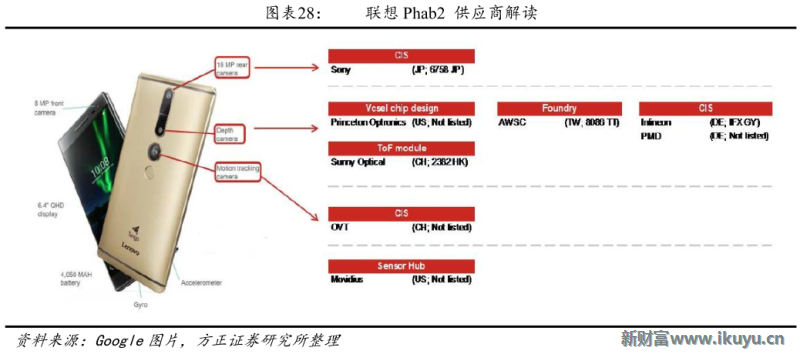

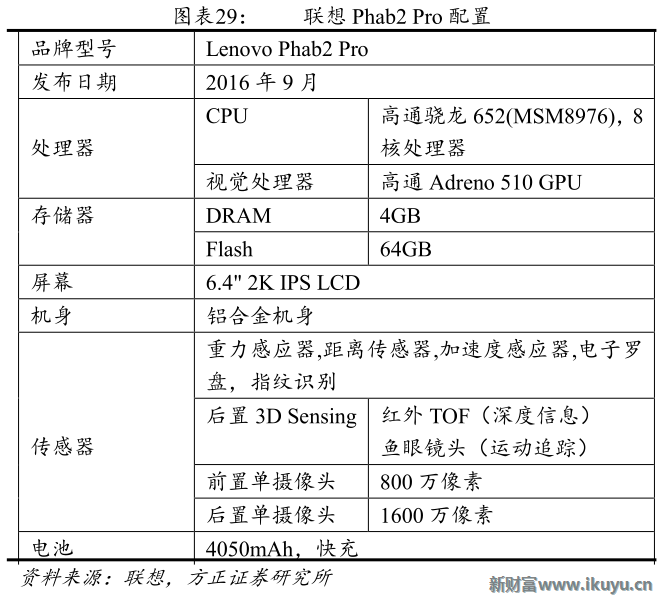

搭載Tango的首款商用機型聯想Phab2Pro於2016年TechWorld大會正式發布,價格為499美元,Phab2Pro尺寸達到了6.4"。同時,配有全金屬機身和2.5D蓋板玻璃。

由於PrimeSense被蘋果收購,Google在Phab2Pro改用TOF技術進行3D成像,設有三種攝像頭:最上方一顆是三星的1600萬像素RGBCMOS攝像頭,用於常規拍照;最下方是OV魚眼鏡頭,用於動作捕捉;兩者之間則是TOF系統構成,有上方的Princeton提供的IRVCSEL,和下方英飛淩及pmd共同提供的IRDepthsensor。這三顆攝像頭模組均由大陸模組廠商舜宇光學提供。

為了提供三維場景,三種攝像頭各司其職,並與其它傳感器“合作”,以實現以下功能:

(1)運動追蹤(MotionTracking):通過移動設備自帶的多種傳感器,在不通過外界信號的情況下,實時獲取設備的姿態與位置,追蹤設備在三維空間中的運動軌跡。Tango創新性地采用了攝像頭與慣性測量單位(IMU)結合的方法來實現精確的運動追蹤功能。

(2)環境學習(AreaLearning):利用視覺信息記錄與索引外界環境,自動矯正環境構建與運動追蹤中積累的誤差,識別重複環境。該功能描述起來很容易,但實施起來則相當的困難,首先設備會對其拍攝的每一幀照片提取特征,然後對出現的特征進行保存和引索,再利用一些高效的儲存和搜索算法,實時地判斷新的一幀是否跟過去曾經拍攝的環境有相似之處,如果匹配準確的話,設備可以立即利用之前已經收集的環境信息。

(3)深度感知(DepthPerception):利用自帶的三維飛行時間攝像頭掃描外界三維環境,構築三維模型,再配合運動追蹤,即可告訴設備在空間中的位置,與四周障礙物的距離。

2.3成本:有望實現對傳統生物識別的替代,性價比極高

正如我們上文所述,如果將3D成像搭載在手機前置攝像機,可以通過利用人臉識別完成屏幕解鎖,同時可以利用虹膜識別完成密碼支付,其安全性將強於目前的指紋識別。

2.3.1成本增加較少,安全性更強

經過我們的成本推算,以頂級客戶方案為例,目前其BOM成本不超過15美元,而前置3D成像完全可以實現對TouchID模組的替代,而後者目前BOM成本約在6-7美元,所以3D成像實際增加成本在5-10美元,成本增加並不明顯。

2.3.2手機可以做到屏幕占比很高

3D成像除了更安全,實現更多功能以外,也符合蘋果持續追求的外觀目標:增加屏幕在手機中的占比。從iPhone4開始,通過窄邊框提升屏幕在手機正面占比,而OLED顯示的成熟更可以充分利用正面有效面積,而這時龐大的TouchID區域已經顯的非常礙眼了,所以從我們產業了解到信息,手機廠一直有強烈的意願取消掉前置的TouchID模組,而3D成像正好完美解決這一痛點。

2.4廠商意願:產業鏈調研發現國產大廠跟進意願極強

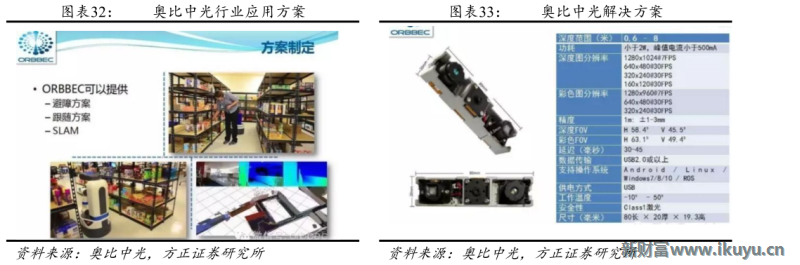

結構光方案最主要的玩家PrimeSense被蘋果收購後,部分客戶轉向了TOF方案,但是仍然有方案公司繼續在結構光領域探索。深圳的奧比中光便是其中的代表,目前其結構光方案已經較為成熟,可以商用在機器人、無人機導航等領域,同時手機微型化的方案也正是推出。

經過我們的產業調研,目前國產手機大廠對於3D成像需求非常迫切,跟進意願極強,已經開始尋找PrimeSense以外的結構光方案合作商,而奧比中光正好彌補了這一缺口。

3D成像將是下一個爆發式的創新

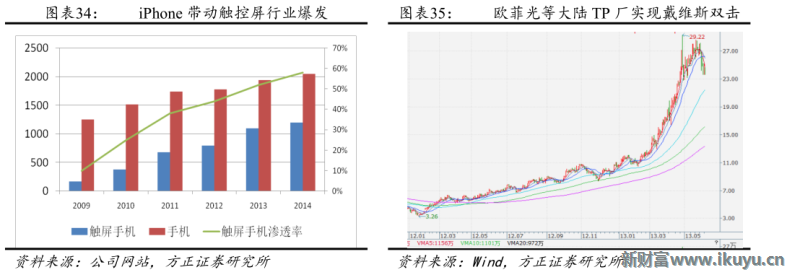

3.1回顧觸控和雙攝,真正的革命滲透速度極快,享受估值溢價

3.1.1觸摸屏曾經的輝煌,大陸電子產業的啟蒙

大陸電子產業,尤其是上市公司,在2010年以切入蘋果產業為標誌,享受下遊需求快速增長的同時,也實現了對臺灣供應鏈的節節勝利。其中觸摸屏可謂是行業的啟蒙者:1)自iPhone帶動以後,觸摸屏在2010年以後實現爆發式成長;2)以萊寶高科為例切入蘋果產業鏈以後業績的突飛猛進也讓市場記憶深刻;3)隨後國產手機的跟進,造就了一批歐菲、合力泰、信利等觸控的大牛股。

蘋果產業開始推動大陸資本市場對於電子的研究範式大為革新,市場認識到電子行業也是成長股的搖籃。7年以後的今天,雖然市場擔心創新放緩,但是任何快速滲透的技術都不應該忽視,真正的革命能夠享受估值溢價。

3.1.2雙攝帶動攝像頭空間翻倍,微創新也有大能量

最近一個快速滲透的例子就是雙攝像頭,自iPhone7推出以後,雙攝已經成為高端手機的標配,其滲透速度也經歷快速爆發,即使在手機增長放緩的背景下,舜宇、大立光、丘鈦等相關公司也實現了戴維斯雙擊。

舜宇等公司不是個例,我們認為其股價持續創新高,體現了光學傑出的行業屬性,即使是雙攝像頭個數的創新就能帶動行業持續成長。

3.2預期差極大,產業和資本認識不足

3.2.1大陸臺灣產業鏈參與少,3D成像預期差大

iPhone剛上市的時候保密性極佳,尤其是iPhone4的上市給市場極大震撼,但隨著銷量規模的飛速成長和大陸臺灣公司越來越多的參與,iPhone創新提前走漏的案例比比皆是,大部分iPhone8的創新在2016年就已經提前被產業鏈所獲知,所以資本市場提前會有預期,但是這次3D成像保密性可謂前所未有,消息源是來自於美股的公司業績說明會透露的細節。

到目前為止,市場對於3D成像究竟用結構光還是TOF尚未認識完全,至於具體的產業鏈細節和工作原理更是知之甚少,所以這次光學變革預期差充足。市場一度有人猜測為蘋果將采用TOF的成像方案,也側面說明了此次3D成像保密的成功。

3.2.2方正觀點:預計蘋果將采用前置結構光方案,融合虹膜識別

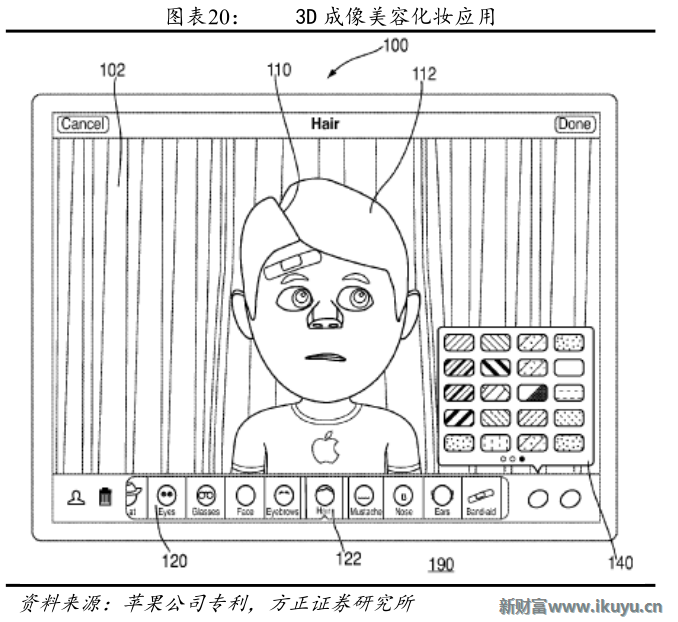

蘋果早在多年前已經開始3D成像的布局,2013年收購結構光主要方案是PrimeSense,同時也公布了US9519396B2(利用三維信息完成合成)、US8933876B2(三維空間手勢識別)專利,諸多線索指向蘋果未來的3D成像意圖。

從原理上來看,結構光只需要拍兩次照即可實現3D距離的探測,而TOF成像延時較長,圖像分辨率偏低;同時由於結構光光斑較多,衍射範圍大,如果探測距離較遠容易影響精度,所以探測距離是結構光的劣勢。

蘋果2013年斥資3.45億美元收購PrimeSense,而PrimeSense正是結構光方案最主要的專利持有者。我們推斷蘋果的3D成像將會以前置的方式配置,考慮到在前置方案需要高精度、低延時,同時對於探測距離要求並不高,所以我們認為蘋果的3D成像將會是前置結構光的方式呈現。

同時,我們判斷在該方案中除了傳統的前置RGB攝像頭以外,會在兩側增加發射和接收端用於探測景深信息,其中接收端是特殊制程的CMOS,用於接收窄帶紅外光,同時該CMOS也會結合虹膜識別的功能。

3.2.3從從iPhone7的的TOF傳感器窺探蘋果的3D成像布局

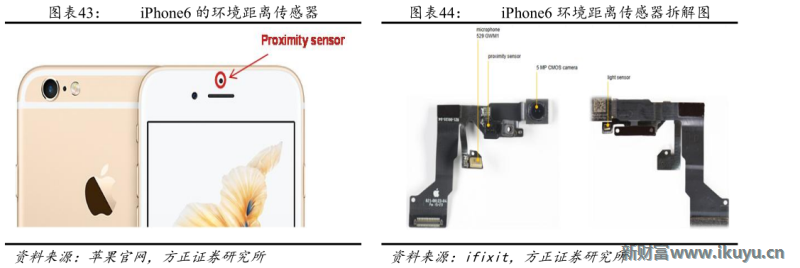

iPhone5開始,蘋果已經在距離傳感器上面小試牛刀,最早是將AMS的距離傳感器放置在聽筒附近,當接電話的時候利用紅外光飛行時間(timeofflight)探測到臉部距離以後控制屏幕的亮度,實現更省電的方案。

這一設計沿用到iPhone6S,直到iPhone7開始,蘋果將原來沿用的環境距離傳感器升級為更精確的TOF傳感器。在新的TOF方案中,利用高效率的VCSEL激光器和光子接收點陣SPAD作為發射和接收端,VCSEL發射出16個點陣激光,然後利用SPAD能夠探測到比單點距離傳感器更豐富的距離、臉型等特征信息。

從這一變化可以看出,蘋果雖然前置3D成像不會使用TOF,但是對於TOF蘋果的態度也是開放的,考慮到TOF在遠距離景深探測的優勢,我們判斷在2018年以後TOF大概率將以後置攝像頭的形式出現。蘋果在3D成像的雄心絕對不容小覷:前置實現手勢控制、人臉識別、虹膜識別等短距精確的功能,後置實現AI、AR等長距的功能。

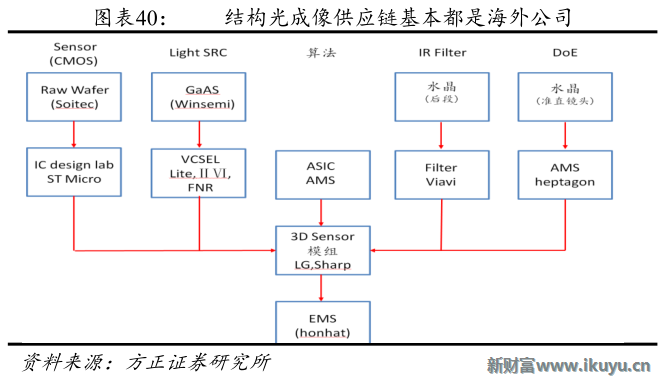

3D成像產業鏈潛在受益環節分析

4.1關鍵器件被鎖定,嚴重供不應求,核心零組件擁有充分定價權

這次蘋果不僅領先了資本,還領先了產業,在蘋果精心的布局慢慢浮出水面後,產業發現蘋果早已將結構光產業的關鍵零組件進行了深度綁定,其他品牌廠難以完全複制。

所以,現在產業面臨的問題的快速爆發的需求和上遊稀缺的產能,所以也不難理解國產品牌對此的深深憂慮,所以我們判斷現在的3D成像和去年的雙攝格局非常像,品牌廠為了追求新功能,只有不惜血本尋找有效產能,核心零組件公司將擁有充分定價權,坐擁數年的黃金成長期!

4.2發射(LDM):高端光源被鎖定,準直鏡頭heptagon擁有專利

發射端主要由點光源VCSEL、準直鏡頭和擴散片DOE構成。大致原理是VCSEL發出940nm點激光之後通過準直鏡頭矯準為線性激光,線性激光照射在DOE上發生衍射,形成近千個具備調制信息的光斑(lightingcode)。由於擴散片對於光束進行散射的角度(FOV)有限,所以需要光柵(見下圖)將散斑圖案進行衍射“複制”後,擴大其投射角度。這種“複制”效果被稱為光學卷積,能得到所需透射角度的散斑。

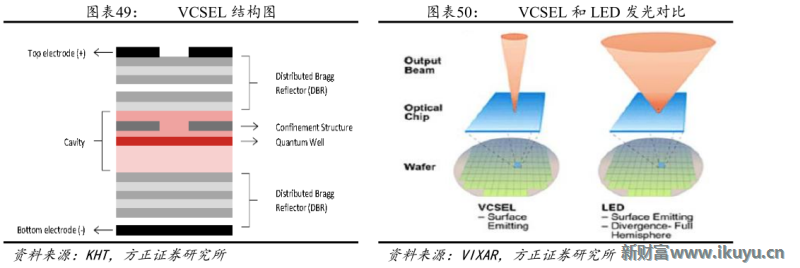

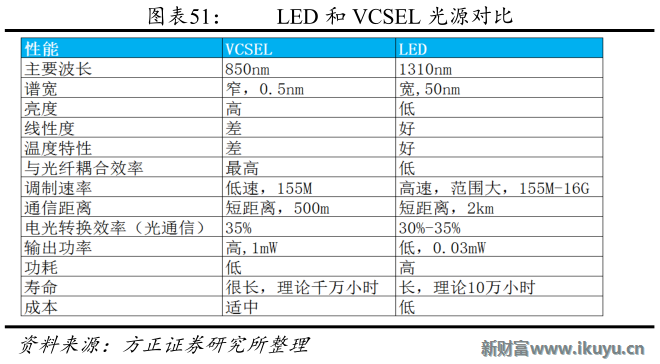

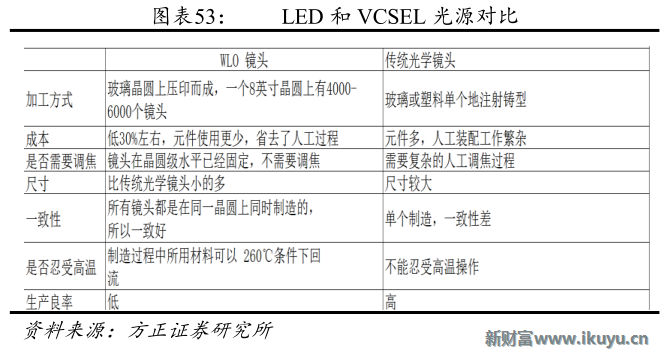

4.2.1VCSEL光源:小型化、轉換效率高

紅外光常被用於3D成像,發射紅外線的光源可以是LED或激光。VCSEL(VerticalCavitySurfaceEmittingLaser,垂直腔體表面發射激光器),具備體積小、光電轉換效率高、精度高、低成本、窄波瓣等特性,成為最適合消費電子使用的光源。波長一般選取940nm。

目前主流的VCSEL供應商是Lumentum、II-VI和Finisar,不排除都已經被頂級客戶深度綁定的可能,我們估計,單個VCSEL的成本在1.5-2美金。

4.2.2準直鏡頭:WLO工藝,大部分專利被heptagon掌握

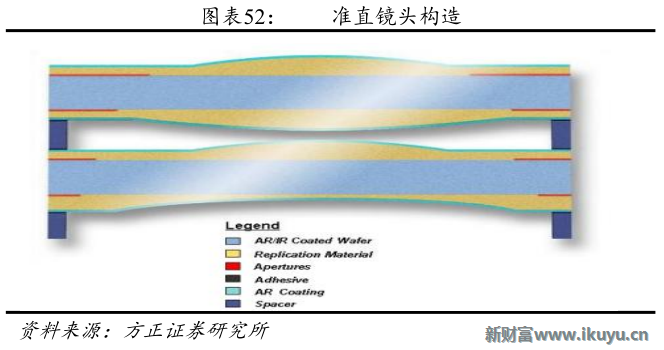

利用光的折射原理,將波瓣較寬的衍射圖案校準匯聚為窄波瓣的近似平行光。目前大部分專利都掌握在heptagon收購的mesa手上。該鏡頭是利用WLO的工藝制程,我們判斷是4P的結構。其分為上下兩片的結構,其中每片中間是濾光片,由類似於水晶光電的鍍膜廠在白玻璃上鍍完AR膜以後交給heptagon,後者在玻璃上利用晶圓級工藝上下生長出replicationmaterial,並加工成透鏡的形狀,最後將兩片濾光片粘合並切割,完成WLO工藝的制作。

不同於普通的lens,一片8寸的白玻璃可以切割成數千顆準直鏡頭,而利用WLO工藝可以有效降低制造成本。相對普通的手機攝像頭lens,其缺點在於不能調焦,但是LDM本身只需要將定點的點光源轉換成線光源即可。經過我們調研,單顆準直鏡頭成本在2-3美金。

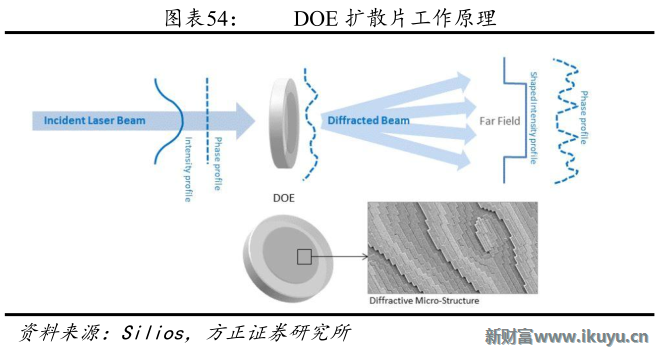

4.2.3DOE擴散片:門檻高,供應商較多

DOE是利用光的衍射原理,將點光源轉換為散斑圖案(pattern)。先制作3維的母模,其3維圖像具備調制信息,然後母模再制作鏡頭。制作出的鏡頭擁有3維的圖案,同時間隔都在微米級別,線性激光通過的時候發射衍射,同時衍射的角度和個數是受pattern影響的,衍射出來的光斑具備lightingcode的信息。

我們估計,目前DOE擴散片主要有德國的CDA公司制作,ASP約2-3美金。

4.3接收端:融合虹膜識別,lowpassfilter是主要瓶頸

4.3.1Lowpassfilter只有兩家供應商,充分享受行業爆發

相對於LDM,接收端相對要簡單很多,主要是lens、passfilter和特制CMOS構成。由於接收端主要是接收反射回來的lightingcode來生成對象景深信息,所以只需要通過940nm的紅外光即可,在lens下面的passfilter需要過濾掉其他多余的光線,而該窄帶passfilter制作工藝遠大於傳統的濾光片(需要鍍50層以上的膜實現窄帶帶通,同時為保證透光性,不能使用蒸鍍工藝),目前基本只有美國的VIAV和中國東部某濾光片大廠擁有。而從VIAV的業績說明會來看,也驗證其獲得國際頂級手機客戶的訂單意向,考慮到該行業僅有兩家供應商,該客戶巨大的出貨量,將為VIAV帶來充足的業績彈性。

根據我們的測算,接收端lens不超過1美金,passfilter約0.6美金。

4.3.2特制紅外CMOS,融合虹膜識別功能

該CMOS和普通的RGB不一樣,因為主要是接收反射回來的lightingcode,發射光在通過Lowpassfilter之後,本身就是窄帶光,所以不需要其他波長的感光點。而由於LDM的光斑本身不超過千個,接收反射光也不需要太高的像素,每幅圖像素不會超過2056*1024,所以2M像素的CMOS即可。

另外,該CMOS也融合了虹膜識別功能,我們判斷在前置模組中還包含一顆類似波段的紅外LED,用於照射虹膜,反射光照射在特制CMOS上實現虹膜識別。

經過我們的產業調研,我們判斷該CMOS的ASP不超過2美金。

4.4模組廠:ASP接近雙攝,攝像頭模組廠受益

從我們上面的分析可以看出,LDM單價在7美金左右,接收端在3美金左右,整個發射、接收和前置RGB攝像頭做成一個模組,目前主要是LG和sharp在配合前期開發,我們認為普通的攝像頭模組廠如舜宇、歐菲、丘鈦等也有能力進行配合,所以攝像頭模組廠也會受益於前置攝像頭單價的提升。

投資建議

我們認為3D成像未來兩年將實現快速普及,目前存在強烈的預期差,強烈看好產業鏈具備核心競爭力的公司,首推濾光片龍頭水晶光電,看好核心器件:

VCSEL:LITE.O、II-VI.O、FNSR.O

VCSEL晶圓:Winsemi

準直鏡頭:AMS.SIX

CMOS芯片:STM.N

CMOSwafer:TongHsing

模組公司:LGI、Sharp,另外舜宇、歐菲光、丘鈦等大概率受益。

風險提示

客戶推進不及時;耗電量過大影響待機;手機銷量不及預期。

(完)

掃描下載新財富APP,深度投研,大咖講座,盡在新財富:

裸眼3D技術移動端試水

不用帶著3D眼鏡或頭盔,也不用走進電影院,通過手機等終端產品,消費者就可以“直觀”的感受《侏羅紀世界》里的動態的恐龍,亦或是《速度與激情8》中飛奔的賽車。通過超多維所研發的裸眼3D智能手機,這些場景都成為了現實。

超多維是一家深圳的創新企業,主要從事視覺技術的研發。根據超多維提供的數據顯示,2016年全球裸眼3D顯示行業產值約為30億人民幣,預計2021年可達到3000億人民幣。

3D顯示技術最開始主要集中應用在電視領域,後來市場重心逐步由3D電視向3D手機發展。超多維認為,2016年3D智能手機占全球3D顯示市場的比重為29.8%,預計到2017年將上升至32%。

同時,政策上的扶持也讓視覺技術公司感受到了風口的到來。在不久前發布的《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》和《中國移動4G+手機產品白皮書》中都提及了視覺技術,在業內人士看來,這次頂層設計中著重出現了視覺技術,或將加速推動產業迎來新的風口。

基於對未來形勢的判斷,超多維去年年底向ivvi手機註資2.72億元,以80%的股份成為其大股東。

4月19日,ivvi推出首款3D手機ivvi K5於天貓等線上線下平臺正式開賣,這也是搭載裸眼3D技術的終端首次實現大規模投產與售賣。

“ivvi K5采用的是裸眼3D柱狀光柵液晶屏幕,在傳統手機原生GPU的基礎上增加一顆超多維VR運動視覺芯片SDP1510,同時配備雙前置攝像頭捕捉人眼位置,用戶可以直接在手機上觀看3D視頻,該機可以直接拍攝3D照片,通過3D配件還可以直接拍攝3D視頻。” ivvi CEO李斌對第一財經記者說。

據記者了解,目前裸眼3D技術主要分為光柵、柱狀透鏡技術和指向光源三種。光柵的技術實現方法是使用一個開關液晶屏、偏振膜和高分子液晶層,利用液晶層和偏振膜制造出一系列方向為90°的垂直條紋。

通常,這些條紋寬幾十微米,通過它們的光就形成了垂直的細條柵模式,稱之為“視差障壁”。而該技術正是利用了安置在背光模塊及LCD面板間的視差障壁,在立體顯示模式下,應該由左眼看到的圖像顯示在液晶屏上時,不透明的條紋會遮擋右眼;同理,應該由右眼看到的圖像顯示在液晶屏上時,不透明的條紋會遮擋左眼,通過將左眼和右眼的可視畫面分開,使觀者看到3D影像。 但缺點是采用此種技術的產品影像分辨率和亮度會下降。

其他兩種技術也各有優劣,應該說,裸眼式3D技術最大的優勢便是擺脫了眼鏡的束縛,但是分辨率、可視角度和可視距離等方面還存在著諸多問題,在產業上的發展也尚未鋪開。

李斌表示,裸眼3D行業是一個廣闊的市場,大家都沒有放棄,但成長比較慢。“裸眼3D技術之所以發展緩慢,一是內容不夠豐富,二是可用的顯示屏太少。超多維之所以選擇在2017年切入市場,是因為市場已經出現了成熟的跡象。從當前來看,作為3D基礎的VR經過去年一年的培育,從內容到認同度都開始成熟,是一個很好的市場契機。”

在他看來,裸眼3D不僅僅是一個技術問題,更是一個產業問題。要想達到裸眼3D的效果,需要整個產業鏈的配合升級,裸眼3D屏幕與3D視頻節目源是重要的輸出與輸入環節。

為了推動裸眼3D產業,超多維宣布將在近期投入50億元產業基金,鼓勵產業鏈各方參與,同時牽頭組建國內首個“裸眼3D產業聯盟”。

“視覺體驗升級非常關鍵,依靠超多維多年的技術積累,我們會一起真正把3D體驗做好,將舒適度提高,把上下遊產業鏈打通,盡快成熟起來。”李斌告訴記者。而對於3D裸眼手機的未來,他表示,在手機陷入紅海競爭之後,有趣好玩和有用將成為年人的選擇。尤其是隨著直播時代的到來,裸眼3D手機將是剛需。

李斌預測,未來大的手機廠商都將會卷入到裸眼3D手機的競爭之中。對於3D手機這個細分市場,門檻主要是技術、場景以及產品體驗。

3D打印的醫學現實:它如何為8月大患兒“撿回”心臟?

在美劇中,我們常常能看到在複雜手術里3D打印的“穿越式”應用,回歸到現實世界,3D打印的真實版醫學應用又是怎樣的場景?

今年4月,上海兒童醫學中心就進行了這樣一場特殊的複雜小兒心臟手術,手術對象是一位年僅8個月大的嬰兒,這個患兒在出生第二天就在青海省紅十字醫院確診患有極為罕見的複雜心臟病:右室雙出口、功能性單心房單心室、肺動脈瓣輕度狹窄、左位上腔靜脈、肺靜脈異位回流。因為病情複雜,當地醫療水平有限,患者家人去天津求醫被告知因病情嚴重無法救治。

但3D打印卻讓於這樣一個已經經常發燒,每天需要吸氧維持的先天心臟病嬰兒起死回生。

“在通常情況下,這樣的複雜心臟手術至少要6個小時的時間,對於嬰兒而言,這麽久的手術時間很可能是承受不住的。並且因為嬰兒的心臟體積很小,血管走向、位置通過傳統影像也很難看清,這就給手術帶來了很大的風險。”此次手術的主刀大夫上海兒童醫學中心上海小兒先天性心臟病研究所所長劉錦紛對第一財經記者表示。

據劉錦紛介紹,這位患兒心臟畸形嚴重,導致病竈所處的空間位置以及病竈間的相互位置通過二維檢測手段無法確認。如果在病竈位點不清晰的情況下進行手術,不僅耗時長,手術風險也會很大。但3D打印通過三維重建解決了這樣的難題,並最終將手術時間縮短到了3個半小時。

“根據已有的二維影像診斷數據,我們就可以通過3D建模系統對患兒嚴重缺陷的心臟進行三維重建,這樣病竈位點就得到了確認,血管走向、位置也都能在術前給醫生看清,從而大大降低手術的風險。”對此次手術進行3D技術支持的瑪瑞斯中國區總經理Kim Francois對第一財經記者透露。除此以外,他們還像手術醫生提供了高精度、1:1大小的患兒心臟3D打印模型,這讓醫生在手術方案的制定和手術路徑的規劃上有了更可信賴的參考。

“在手術中可以大量壓縮手術時間,使複雜的高難度手術風險降到最低。同時,高精度心臟複制品,讓醫生和患兒及家屬間的溝通更加高效和順暢,這對於我們兒科的醫患溝通與信任度的建立是非常重要的。”劉錦紛說。

事實上,自從上海兒童醫學中心2015年8月成立國家首家兒科3D數字醫學研究中心以來,利用科研經費,已經無償為至少10例不同複雜性先心患兒手術設計規劃提供了3D數字化虛擬設計及3D打印技術支持和幫助。劉金粉透露,目前他們正在籌建我國首個小兒複雜結構性心臟病3D數字化臨床醫學數據庫,截至2016年底,已錄入11749例先心病患者手術數據。

作為“Little Hearts of China”的慈善項目,此次手術除了應用了最新的3D打印科技之外,患者的手術費用也得到了全免。但就如何讓這樣的高科技更好地普及到全國患者,劉錦紛也坦言,僅僅依靠科研經費支持,並非長久之道,“因為心臟的打印難度高,並且材料的要求也比較高,因此不可能一直依賴科研經費來完成換成患者的救治。”以本次手術為例,僅僅是該小兒心臟的打印成本就高達上萬元人民幣。在過往的手術中,這樣的費用也多是由科研經費買單。

“因為在醫學上3D打印的應用還僅僅處於臨床研究範圍,相關部門也並未出臺相應的收費指導文件,所以還沒有辦法進行大規模的推廣使用。”劉錦紛說,他呼籲3D打印的醫學收費可以早日走上管理部門的議程,因為只有真正進入臨床應用,才能最大規模的造福患者。

根據公開數據,在中國,先天性心臟病的發病率約為千分之4~千分之7,是出生缺陷中發生率最高的疾病,也是導致兒童死亡的最主要因素之一。作為全國兒科領域最頂級的醫院之一,上海兒童醫學中心每年先心患兒的手術量約3700例,成功率在98%。然而在這家醫院所接觸的所有先天性心臟病中,約有3%的病例屬於極其複雜性的先心病,對於這類手術來說,手術難度和風險系術都會遠高於普通先心手術。劉錦紛透露,對於這類的患者而言,通過3D打印輔助手術,可以大大提高手術的成功率。

馬斯克開公司挖隧道 受夠堵車欲建地下3D軌交系統

埃隆·馬斯克的一生是在不斷創造和改變世界中度過的。

當他希望創造一種全新的在線支付方式時,於是有了PayPal;當他希望有一輛沒有汙染的汽車時,於是有了特斯拉;當他希望有一天能殖民火星時,於是有了SpaceX;當他希望旅行的速度能更快一些時,於是有了Hyperloop;當他希望人腦的計算速度能夠趕上計算機,於是有了Neuralink….

樓有多高 地就有多深

今天,當他抱怨洛杉磯的路面交通實在讓人難以忍受時,他宣布已經創辦了一家取名為“Boring”(“無聊”)的公司,從現在起,自己的工作就是:挖,挖,挖!挖隧道!從SpaceX的辦公桌底下開始挖,一直挖到105號公路距離洛杉磯機場僅5分鐘的地方。

馬斯克的目標是,建立一個全新的地下3D立體軌交系統,讓城市的空間無限延伸。也就是說,摩天大樓能造多高,立體隧道就能挖多深。馬斯克認為,充分發揮地下公共交通的潛能,可以大力緩解目前城市交通的擁堵難題。

在上周末一場TED的對話中,馬斯克首次曝光了“Boring Company”的具體內容,他還從技術上提出了降低立體隧道建設成本的方法。“理論上,這個立體隧道到底建多少層,是沒有限制的,想象空間可以無限大。”馬斯克說道,“既然城市地面交通擁堵的問題難以解決,我們為什麽不跳到一個新的空間里去尋求答案?”

馬斯克承認,建設這樣一套地下隧道系統的成本是驚人的,每一公里的建設成本是普通隧道的10倍,但是對Boring Company來說,已經有至少兩種解決方案能夠降低成本。

第一種是將隧道的直徑大幅縮小至僅12英尺(約3.6米)。傳統的隧道要考慮到緊急停車帶和疏散通道等問題,因此直徑大小在26英尺至28英尺。馬斯克表示,12英尺足以容納一塊承受汽車的電動“滑板”,汽車停靠在滑板上,進入地下通道後,滑板理論上能夠在軌道上無限速地前行。另一種方法是把挖隧道和築墻的步驟同時進行,這將能大幅提高效率。

不過目前並沒有人真的能夠評價這種立體地下交通是否可行。還有網友調侃馬斯克說:“是不是要挖挖挖,一直挖到中國去!”但是馬斯克做這件事的初衷也很簡單:“受夠了城市交通的擁堵!”

此前,針對緩解交通擁堵壓力,提升出行速度,馬斯克已經提出高速真空“膠囊”列車Hyperloop的設想。目前至少有兩家公司正在使用管道技術制造這種新型的交通工具。其中一家公司開發的是地面上的磁懸浮管道技術,另一家公司開發的是地下的真空管道技術。馬斯克表示,部分Hyperloop的技術也能夠用於Boring Company。“因為隧道原本就是設計成能夠抵抗大氣5至6倍壓力的,這遠比Hyperloop所需要的真空環境的壓力要大得多。”馬斯克說道。因此他相信,地下的Hyperloop技術對於某些隧道路段是非常理想的,比如從紐約到華盛頓的行駛路線。他同時表示,行駛距離理論上是沒有限制的。

真空管道中的“磁懸浮”

盡管Hyperloop成立兩年以來,兩家公司創始人都在全球範圍努力推廣這種“超現實”的技術,並且不斷在進行技術測試,但是真空列車的想法至今仍未實現。

超導領域的世界領軍人物、中國超導研究奠基人之一趙忠賢院士近期在回答第一財經記者針對高速交通展望的相關問題時風趣地指出:“那種抽真空的管子的確能夠最大限度減少阻力,但是我覺得這不叫‘交通’,我管他叫‘運貨’,誰樂意鉆到管子里去旅行呀!”

但這正是馬斯克的用意。他認為,自己創造的“膠囊列車”就是要給旅客創造一種“探險”般的經歷。“如果坐得很舒服,那和普通的交通工具就沒有區別了。”馬斯克曾經表示,“我們希望營造的是一種像太空探險一樣的經歷。你需要時刻保持緊張。”不過,Hyperloop也在考慮通過使用增強現實AR技術的窗戶,為人們提供旅行中的娛樂服務,緩解人們的緊張情緒。

上個月,研發馬斯克提出的磁懸浮管道技術的Hyperloop Transportation Technologies(HTT)公司CEO Dirk Ahlborn再次到訪中國,考察了上海、成都等地。早在去年,Ahlborn就對第一財經記者表示,他認為中國的國土面積很大,非常適合Hyperloop的推廣,他一直希望將這項技術應用到中國市場,包括與鐵路交通部門展開合作。

Ahlborn還對第一財經記者說道:“這種管道中的磁懸浮列車時速能達到每小時760英里的超音速,而且非常安全,就好像是裝在管道里的飛機。”Ahlborn強調,雖然這聽起來很科幻,但乘客不必害怕,因為高速列車的安全系數比飛機要高出10倍。

“飛機的原理是飛得越高,消耗的燃料就越少。這與管道磁懸浮列車的原理是一樣的。”Ahlborn解釋道,“HTT采用的是類似於目前磁懸浮列車的技術,但是把它裝進了抽成真空的管道里。”他還表示,5-10年,HTT的投資者就會看到回報。

雖然馬斯克的3D地下隧道可能是一件遙遙無期的事情。不過就像他所說的:“我只是希望人們在想到未來的時候,不至於太悲傷。”

在談到近期谷歌聯合創始人Larry Page曬出的自己駕駛Kitty Hawk公司研發的一款飛行車以及飛行交通工具的前景時,馬斯克不以為然,但他同時表示並不排斥。他說道:“如果空中滿是飛來飛去的汽車,會對空中航線造成很大影響,地下交通是針對擁堵問題的更好的解決方案。而且如果人們擡頭看到的是否飛來之物,會很沒有安全感。”

然而,Boring Company並沒有牽扯馬斯克太多的時間。他說自己只投入了2%-3%的精力,是很多員工用業余時間所做的項目。目前主要的精力還是放在特斯拉上。特斯拉當地時間本周三公布財報,馬斯克表示,Model 3正式上市的日期將會在今年7月不變。

3D打印的運動鞋來了

繼3D打印的建築、雕塑、醫用模型之後,現在你可以買到一雙國產3D打印的運動鞋了。

本土品牌匹克體育在5月8日推出了一款3D打印的運動鞋。顯然,各大體育用品公司的競爭在加劇,而在產品中註入創新的科技已經成為它們追求的目標。

相對於匹克平均200~300元一雙的普通運動鞋,這款有著3D打印名頭的運動鞋的官方標價為1299元。

“那是因為打印3D鞋的材料貴導致成本比較高。”第一財經記者從匹克相關負責人處采訪了解到,新技術的運營生產商縮短了鞋子的制造周期,提高了反應速度。據介紹,過去一款匹克新鞋從設計、研發、測試到生產通常需要120天,而采用3D打印技術後,這一過程大幅縮短至20天。除縮短了供應鏈外,新技術也節約了研發、制造過程中的成本。

3D打印鞋底采用的是新型的TPU粉末。這種材料如果做成實體會非常的重,而傳統的運動跑鞋的鞋底使用的是EVA材料。相對來說,TPU比EVA更具彈性,硬度更高。在價格上,普通EVA鞋底與彈性TPU粉末相差50倍左右。事實上,TPU材料在傳統鞋底也會有少量用到,比如足弓部位的一小塊,用以支撐。但這樣一小塊造價高達幾十元。

說到3D打印,另外還有一個好處是,一些特殊的鞋型按照傳統的研發方式遇到極大的困難,比如一些鏤空設計。傳統的模具成型限制了鞋底的形狀和性能,而3D打印技術則是能夠打印任何形態的鞋底,僅需要一種材質,一體成型。而傳統的鞋底制造需要4~5個步驟。

不過,作為首個推出3D打印跑鞋的國內體育品牌,匹克方面也坦言,目前這一產品尚未準備量產,“第一批推出了10雙的限量款,我們下一步是根據個人不同需求進行個性化定制,這一服務會在官網和旗艦店推出。”

匹克跑在了國內同行的前面,不過不少國際體育品牌巨頭都已經推出了3D打印的跑鞋。

行業老大耐克早在2013年就已經引入了3D打印技術——甚至還是業內的首次嘗試。為了在新領域搶占先機,耐克還成立了科技研究中心。不久後,這家公司的第一款3D打印的足球鞋就面世了。這款名為Vapor Laser Talon Boot(蒸汽激光爪),整個鞋底都是采用3D打印技術制造,采用了選擇性激光燒結技術,通過一個大功率激光器有選擇地將保險絲塑料性顆粒燒結而成。官方稱該跑鞋,只有150多克重,還擁有優異的性能,能提升足球運動員在前40米的沖刺能力。

隨後兩年里,耐克陸續發布了兩款3D打印鞋子,但始終都沒有提及上市銷售。彼時,3D技術造鞋在行業人士眼中僅停留在噱頭概念上。

行業的集中爆發是在2016年。

阿迪達斯、安德瑪(UnderArmour)、New Balance紛紛推出了自己的3D打印鞋。但真正在售的則是阿迪達斯和安德瑪。

2016年12月15日,阿迪達斯在巴西里約奧運會期間推出的3D打印跑鞋3D Runner正式發售。3D Runner是阿迪達斯根據其已經推出的另一款超級跑鞋Ultra Boost設計的,鞋身表面采用了Primeknit織物,中底、鏤空鞋底和後跟則是3D打印的傑作,整體看上去科技感十足。作為限量款,鞋子的價格高達333美元,僅在位於美國紐約、英國倫敦和日本東京的旗艦店有售。

作為後起之秀,安德瑪是在去年3月展示了其首款限量版3D打印高性能訓練鞋——UA Architech。這雙訓練鞋擁有一個3D打印的中底和3DClutchFit鞋面。一年後,這家公司又迅速推出了一款可以銷售的鞋子。據悉,這款名為Futurist (未來主義者)的鞋子已經於今年3月底在官方網站和品牌指定門店正式發售,定價為 300 美元。

同匹克一樣,上述幾個品牌的3D打印鞋的價位明顯要高於品牌本身的普通產品,且無法做到量產,其中的一個原因是搭配的生產技術尚未成熟,也無法達到大量生產的規模。而由於無法量產,導致成本偏高,所以我們看到的售價動輒一兩千元一雙,高於普通鞋子的售價。

不過,好的方面是,這一新技術會為傳統行業帶來不一樣的新氣象,至少是一種未來的展望。

銳步在3D制鞋領域的相關負責人就指出,在過去30年,鞋類制造技術基本上沒什麽大的變化。每家品牌的每一只鞋子都是通過模具制造的——這是一個昂貴而耗時的過程。但如今這些新的工藝可以從根本上改變鞋子的制造方式,創造一種無需模具的新方法,打開了全新的可能性。

相對於傳統的制鞋工藝,3D技術可以省去不少麻煩。比如,傳統制作中,一個鞋釘板往往需要大小不同的幾個註塑模具,所有的花費高達數千美元。而這些模具通常每年都會報廢或更換。此外在人工上,也會省去不少。阿迪達斯方面在2013年的時候就表示,傳統制作模型需要12個技術人員手工制作,使用3D打印不超過兩個人就能完成。3D打印機已經大幅減少了評估一個新的原型的時間,以前需要四到六周,現在只要一至兩天。

由此可見,3D打印技術大大釋放了設計的想象力和創造的可能性。好消息是,阿迪達斯宣稱其3D鞋當前的生產目標是2017年底之前達到5000雙,2018年底之前達到10萬雙。且隨著生產規模的擴大,這個數字會迅速提高,最終達到數百萬。量產無疑可以降低售價,但具體如何還有待觀察。

用深度視覺技術建大場景3D,眾趣科技獲千萬級Pre-A輪融資

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0517/163165.shtml

大場景3D重建,眾趣科技的目標是成為中國版Matterport。

獲取大場景的數字化3D模型,傳統技術至少需要4天,而今跨越技術障礙、成本控制等絆腳石,眾趣科技只需要4個小時,成本低且高效。

5月17日,眾趣科技宣布完成新一輪千萬級融資,投資方為英諾天使基金和廣聯達聯合成立的“互聯網+建築”產業基金,此前投資方德聯資本跟投,本輪投後估值超過1億元。在此之前,眾趣科技於2016年獲得了德聯資本領投的天使輪融資。眾趣科技創始人高翔表示,未來眾趣科技的重點,將是招募算法人才,優化算法的成熟度,並針對各行各業的不同需求進行定制化開發。

隨著VR技術的普及,對實體場景進行數字化重建——即通過提供專業相機和雲服務幫助企業快速進行大場景3D重建——將會變得越來越重要。

高翔向黑智(VR-2014)介紹,和傳統的全景照片不一樣,眾趣科技要呈現的是場景的三維信息,通過技術研發做到比3D建模更快捷、廉價,生成100%真實的場景,能更好地滿足用戶對真實沈浸、交互體驗的要求。

為此,眾趣科技團隊用了2年半的時間自主開發了三維相機和整套算法處理系統,關鍵是算法。高翔透露,“我們70%的精力都用在了軟件算法上,這正是產品的核心競爭力。”

現在通過眾趣科技的解決方案,完成100平方米房屋的信息采集僅需要1小時左右,後期處理大約需要3小時;而制作完成的模型數據量是同樣信息量視頻的1/5,還可以同時在場景內任意添加文字、圖片、聲音、鏈接等標簽信息。

此前,只能派人現場勘測獲得相關的尺寸信息,交由設計師通過專業的繪圖軟件進行手工設計和繪制。一般一個反映真實細節的100 m² 房屋的繪制,僅設計師部分的工作往往都要4天左右才能完成,耗時費力,還要通過專業的PC軟件進行展示,難以適用更多的場景。

現在,用戶只需要通過具備深度視覺的三維掃描相機拍照采集數據,上傳至雲端,雲端後臺即可應用SLAM(即Simultaneous Localization and Mapping,中文譯作同時定位與地圖創建)技術生成三維模型,並支持模型在任何PC、手機以及VR設備雲端播放展示。

高翔說:“我們用VR的技術,做了一個AR的產品。”三維空間建模的現狀,是設計師用3Dmax和unity3D一筆一筆畫出來的。而眾趣科技用相機把三維空間信息“照出來”,再通過軟件自動拼接,形成真三維的產品。“我們相信這個技術一定能最終替代人工畫法。”

眾趣科技創始人兼CEO高翔

據高翔介紹,全球目前只有兩家公司能做出這樣的產品。一家是北美的Matterport,另一家就是眾趣科技,同時眾趣科技也是國內市場上唯一一家能提供從硬件設備、全套拼接算法到運營服務的公司。在產品化之後,眾趣科技也開始進入市場銷售階段,拓展了電商等多個應用場景,預計今年實現盈利。

市場調研公司Digi-Capital給出的數據是:到2020年,AR的市場規模將達到1200億美元,遠高於VR的300億美元。而在高翔的心目中,眾趣科技要做的,已經不僅是三維相機,而是三維互聯網。

自主研發三維拼接算法

想象一下,在普通照片展示之外,再現民宿的真實細節;用實景展示酒店客房,用戶預定前就可以遠程虛擬入住;高端餐飲預定商務包廂,可以實現提前遠程體驗;博物館介紹直接嵌入3D實景鏈接,一點開就可以看到場景真實還原的的相關介紹。在2014年公司創立之初,高翔就認為,這項技術未來在酒店、旅遊、電商、家具、房地產、展覽等領域將大有前景。

眾趣科技產品包括硬件設備、雲端的拼接算法、模型的雲服務,以及瀏覽器端的播放器四部分。硬件設備采取的核心部件與微軟體感遊戲機kinect的傳感器相同,它除了能拍攝照片外,還能識別出從鏡頭到物體之間的距離,以及人的肢體動作,即三維信息識別。

用戶使用眾趣科技的硬件設備拍攝原始的真實空間信息後,可以一鍵上傳到雲端。眾趣科技自主研發了三維拼接算法,結合三維視覺技術——3Dslam以及GPU算法,可以把所有信息進行自動化拼接,形成三維空間。與傳統相機設備完成所有攝像過程不同,眾趣科技的相機只負責采集3D場景最重要的原始數據,包括彩色數據和深度數據(鏡頭到物體之間的距離),真正的拼接過程全部在雲端完成。

最後,數據發布到雲服務上,同時生成鏈接推送到用戶手機里,3D模型就可以看到了。“這和VR的全景相機有本質區別,後者其實是二維照片的360°拼接。”高翔說。

三維拼接算法是眾趣科技最核心的技術壁壘。高翔向黑智介紹,以前,三維空間建模都是靠設計師用3DMAX手工繪畫,而眾趣科技采用三維自動拼接算法,效率可以比人工高出20倍,成本只有傳統建模的1/20。一套100多平米的房屋,傳統建模需要4-5天時間,眾趣科技只要4個小時。

微軟的Hololens與之有些類似,但它只是實時地把局部空間的三維信息提取出來,再和虛擬物品進行疊加,而高翔告訴黑智,眾趣科技是提取整體空間的三維信息,因此效果也更逼真。

前段時間光場相機被熱炒,但高翔覺得這個概念有點“故弄玄虛”。“光本來就是一種場,也是一種電磁波。如果按照科學的定義來說,所有的光學設備都是光場的。”眾趣三維掃描設備采用的傳感器,與谷歌無人駕駛汽車用的激光雷達,以及谷歌的增強現實項目Tango、雙目成像設備等,都是用來獲得場景的三維點雲信息,基於采集到的這些空間數據,通過SLAM/SFM等技術,可以快速在計算機上真實構建還原整個大場景的三維結構和圖形表象。微軟的Kinect 、英特爾的realsense,包括蘋果收購的primesense也都運用的是同一原理。“我們現在是用深度相機來彌補傳統相機的缺陷,從而獲得三維信息,所以我們認為,其實這也可以說是光場相機。”

不只是三維相機,還要做三維互聯網

眾趣科技的對標對象是國外的先行者——Matterport,後者目前已經完成D輪融資,且累計獲得過6000多萬美元投資。Matterport的團隊研發人員,主要來自谷歌、PayPal,基本都是MIT、斯坦福等學校畢業的高等人才,花了兩年的時間,完成了產品的開發。

而據高翔介紹,眾趣科技的產品整個開發周期,也是花費了兩年半時間,這已經領先於國內同類公司,基本和Matterport的研發速度相當。而這,得益於眾趣科技研發團隊的實力。目前,該團隊基本由海歸及本土名牌高校博士、碩士組建而成,其中多名核心研發人員在華為等知名企業擁有15年及以上從業經驗。現在眾趣科技的CTO劉強,是北京工業大學計算機專業碩士,主攻3D地理位置信息系統方向,曾擔任北京中科大洋技術研究院副院長,而他也是高翔在中科大洋時的戰友。

高翔介紹,目前在國內,眾趣科技也是少數能提供3D場景重建技術的公司之一。今年3月,眾趣科技與阿里展開深度合作,在淘寶聚劃算上線了“家居革命”實景Go活動,其中商家的家裝場景使用的技術和解決方案,就是由眾趣科技提供的。以前,這些公司都是一些圖片展示。現在使用了眾趣科技的技術後,可以即時呈現家電、家具的在房間中的擺放效果及整體搭配效果,裝修效果一目了然。不僅是場景化展現,還可以給家具加標簽,通過標簽里的鏈接直接進入交易環節。

淘寶實景Go

高翔表示,從去年年底啟動商業合作開始,眾趣科技基本上每月能保持100%的業務增長速度。而在未來3年的發展規劃上,高翔計劃,首先要服務標桿企業,讓產品盡快走向成熟。在初期,眾趣科技仍是通過設備銷售和模型建模收取費用。從2018年開始,眾趣科技計劃進入橫向擴展期,提高雲端數據積累,實現利用海量數據提供增值服務的遠期目標。針對場景化應用,在滿足共性化需求基礎上,針對不同領域,提供定制化服務。

目前在旅遊業,眾趣科技也和途牛、小豬短租、華住等展開合作,消費者可以通過APP直接看到3D形式展示的房間。眾趣科技在雲端提供服務支持,按照模型進行雲端建模收費。而3D場景,在不同的垂直領域,還有更多的場景亟待開發。例如地圖,“現在地圖產品有街景,有室內地圖,但是還沒有室內全景,以後眾趣科技就可以把這塊內容填補起來。”高翔說。

在高翔看來,互聯網發展已有近50年,雖然傳遞信息是它的最大優勢,但除了文字、視頻,就只有2D照片,目前幾乎沒有三維化的數字信息。這種的主要原因他認為有兩點,其一是三維數據的建模成本非常高,其二則是3Dmax繪制出的圖形數據量非常大,在線上傳播對帶寬和性能要求非常高。如果能夠通過技術解決這個問題,那麽今後,互聯網大部分信息用三維空間展示,將是未來的趨勢。而眾趣科技要做的,就不再僅僅是三維相機,而是三維互聯網。VR/AR概念在去年曾經有過一段時間的火熱,但卻在今年趨冷。在高翔看來,AR仍然是未來,但是,卻不應該由它們來帶動三維互聯網,而是當三維數據越來越豐富的時候,VR/AR自然就會走向爆發階段。“我們將用最低的成本為互聯網構建大量的三維信息,為下一個VR/AR時代做準備。”

歡迎關註黑智

匿名用戶

匿名用戶

埃隆•馬斯克的“無聊公司”真的開始挖隧道了,3D立體交通就在眼前!丨端點

想要上天入地的埃隆·馬斯克終於開始將“魔爪”伸向了地下。為了解決擁堵問題,馬斯克建立了開挖地下隧道的公司The Boring Company(無聊公司),目的是利用高速電動軌道運送車輛,同時也為他的超高速鐵路Hyperloop做準備。

5月17日,The Boring Company在官網主頁更新了FAQ(問答)頁面,向公眾解答了大家最關心的幾個問題。文章說道,解決堵車問題的關鍵就是道路必須3D立體化,這就意味著不僅是地面,還要有空中的飛行汽車和地下的多層隧道。

以為是玩笑?馬斯克說幹就幹的行動力無人能比。除了今年4月底發布的概念視頻,5月12日馬斯克還在自己的instagram賬號上上傳了一則隧道測試視頻,告訴大家真的在挖隧道啦。他在簡介中寫道,隧道中運輸車輛的速度可達到200公里/小時,並且可以自動切換軌道。當然,馬斯克也不忘友情提醒“速度過快可能會引起暈眩”。

據了解,目前一些隧道開挖項目的成本在每英里10億美元,而The Boring Company的目標是提高挖掘速度,並降低成本10倍以上。

為了實現這一目標,該公司表示準備在隧道中采用電動雪橇,以減少隧道直徑,大幅減少開挖成本。目前,一般的隧道直徑在28英尺,而The Boring Company采用電動雪橇在隧道中運輸汽車,就可以將隧道直徑減少一半多至14英尺以下。同時,電動雪橇也可以運輸除汽車外的貨物等,如果再加上一個真空罩,就可以直接變身Hyperloop駕駛艙。

深創投參投3D打印公司Formlabs 3000萬美元融資

4月23日,第一財經記者獲悉,來自美國波士頓的3D打印公司Formlabs宣布完成3000萬美元的C輪融資,該次融資由Tyche Partners領投,深圳本土創投機構深創投參投, 目前Formlabs融資總額已經達到8500萬美元。

Formlabs方面對第一財經記者透露,與深創投接洽有半年之久。此前1月份,Formlabs在中國創新之都、硬件天堂深圳設立了辦公室,這是這家公司在全球的第三個辦公室,前兩個分別位於美國波士頓和德國柏林。

公司創始人David Lakatos對第一財經記者表示,中國是3D打印全球第二大市場,這是公司樂意讓中國投資商加入、在中國設立辦公室的原因,此次融資有助於公司在中國市場的發展。

3D打印火爆於2011年,但自從2014年起,行業顯現出趨冷跡象。行業風口不再,Formlabs將如何拓展市場?

在老牌3D打印廠3D Systems相比,Formlabs還非常年輕,由麻省理工大學幾個學生成立於2011年,旨在開發易於使用、大眾可負擔得起的臺式立體光刻3D打印機。Formlabs產品目前主要應用於教育、牙科、醫療保健和珠寶在內的各行各業。

“我們現在主要產品有臺式立體打印機,激光3D打印機,我們目前一共銷售了4萬臺打印機。”David Lakatos稱。

美國是3D打印最為成熟的市場,本土公司3D Systems有著30年悠久歷史,也是這一市場的龍頭企業,營收遠超同類公司。

“3D Systems創收很快,收入也很高,它已經有30多年歷史了。但他們的產品價格比較昂貴,我們專註於制造功能強大、大眾負擔得起的產品。我們的願景是除了專業人士外,更多人接觸到3D打印機。”David Lakatos稱。

David Lakatos同時表示,目前市場上在發貨和運輸途中的3D打印機中,Formlabs占了大多數。在過去的四年里,Formlabs營收保持了100%的複合增長率,這個增速還會維持下去,“我們要促進在全球市場的營銷和開拓。”

中國是Formlabs發力的重點市場,2018年1月Formlabs在中國設立辦公室,並宣布將四款常用打印樹脂材料的中國市場價格調低30%。“目前中國辦公室有6個員工,戰略融資也可以促進我們在中國市場的發展。”

第三方機構Wholes Associates的數據顯示, 3D打印機領域里,美國以35.9%的市場份額居全球第一;中國市場份額為10.6%,是全球僅此於美國的第二大市場。

以Formlabs為代表的所有3D打印機從業者都面臨著一個問題,即行業有降溫趨勢。2011年和2012年是3D打印機最為火爆的時機,深圳華強北的商戶開始銷售形形色色的3D打印機,以3D打印機為主題的展會頻繁舉行。現在市場上已經很難見到3D打印機,這變成了一個小眾而專業的產品。

在David Lakatos看來,“3D打印有了20年的歷史了,近幾年才成為比較熱門的行業。行業比較火爆時,創業公司網站上往往會寫公司的目標是讓3D打印機出現在每個人生活中。這個目標並未實現,目前3D打印機更多是專業人士在使用。

David Lakatos認為,行業發展歷程會和計算機相似。“剛開始電腦很大,需要專門人員去操作,但現在電腦變得很小也很方便。我們的願景是3D打印機將不再僅是一個概念,所有人會把它當成一個輔助工具來使用,非專業人士也能從中受益。比如說耳塞,每個人耳道不一樣,定制耳塞就是一個很巨大的市場。”

默克爾的跑鞋,是怎麽用3D打印技術定制出來的

如果要給德國總理默克爾定制一雙跑鞋,你認為什麽樣的跑鞋適合她?

4月23日,在一年一度的漢諾威工博會舉辦之際,西門子CEO凱颯(Joe Kaeser)親手將一雙印有德國制造標誌的阿迪達斯白色定制款Ultra boost跑鞋送給默克爾。默克爾總理似乎特別喜歡這雙鞋。

制鞋業新趨勢

這雙鞋的特別之處在於,它的鞋底擁有強大的3D打印技術。西門子CEO凱颯向默克爾解釋道:“3D打印技術引領了制鞋業的新趨勢,借助西門子的‘數字化雙胞胎’,制造業實現了由過去大批量生產到現在的小批量定制生產的轉變。”

這款跑鞋是由阿迪達斯位於巴伐利亞全新的速度工廠生產的。借助於西門子最新推出的工業雲平臺MindSphere,阿迪達斯速度工廠希望能夠滿足制鞋業的這一新趨勢。

事實上,不僅僅是跑鞋,德國制造業的很多產品都已經開始使用3D打印技術,比如飛機的發動機引擎、汽車零部件等等,只要是有定制化需求的產品,3D打印技術就會成為趨勢。

為了加速3D打印在全球制造業中的應用,西門子在漢諾威工博會上發起一個全新的增材制造網絡合作平臺,能夠滿足全球制造行業對於定制化設計、工程專業、數字工具以及3D打印的生產制造能力的需求。

西門子股份公司管理委員會成員何睿祺(Klaus Helmrich)對第一財經記者表示:“隨著創新周期變得越來越短,企業需要不斷地重新設計他們的產品,重新生產,創造新的業務。這就需要我們建立起一個網絡,把制造企業、工程企業、自動化技術方案提供商以及服務提供商整合到一個平臺上,共同創造全新的商業模式。”

據第一財經記者了解,目前已經有早期的合作夥伴加入到這一3D打印的網絡平臺中,開始應用基於西門子MindSphere工業雲平臺的軟件系統。其中包括3D打印行業領軍企業Stratasys,以及惠普公司等。

用數字化軟件賦能制造業是德國工業4.0轉型的重要一環。西門子CEO凱颯向第一財經記者介紹到西門子“數字化雙胞胎”的概念——生產企業可以在制造第一個實體原型、建造產線和開始實際生產之前,先在虛擬環境中模擬設計,並測試複雜的產品。

“由軟件來幫助優化制造業的每一步流程和每項任務,無論是由人類或者機器來執行。如果一切在虛擬世界成功運轉,那麽結果就可以轉化到實體世界,轉化到機器,並且最終反饋給虛擬世界,形成閉環。”凱颯表示。

在“工業4.0的標桿工廠”——西門子安貝格電子工廠里,第一財經記者看到了一個高度自動化工廠的模型。德國總理默克爾也曾來到此地參觀;工廠每天都要接待來自世界各地的制造企業的代表團。這個智能化工廠建於30年前,從來料到分裝都依靠傳感器連接。建廠30年來,產量提升了13倍,但員工數量一直保持在1300名左右。

總部位於德國杜塞爾多夫的化工企業漢高也在積極投身全自動數字化工廠。漢高粘合劑業務亞太區總裁Michael Olosky在接受第一財經記者專訪時表示: “漢高與合作夥伴共同開發了一個叫做制造執行系統(MES)的軟件,提供端到端的解決方案,能夠通過大數據分析提高智能工廠的效率,從而降低成本。”這套解決方案目前已經在位於上海的漢高龍工廠的倉儲管理中使用。

工業4.0的概念是7年前在漢諾威工博會上首次提出的。核心是通過不同技術和要素融合,對工業進行數字化和智能化升級,孕育出涵蓋產品整個生命周期的智能價值鏈,使靈活的個性化生產成為新標準,降低資源消耗,從而帶來生產的經濟效益顯著提升。

多重利好提振德國制造業

提到德國制造業,就不能不提機器人。在漢諾威工博會德國庫卡機器人的展臺上,兩臺機械臂正在合作完成開啤酒瓶、洗杯子、倒啤酒、最後送到顧客手上這一系列工作。盡管整個過程持續時間長達1分多鐘,但其精準性還是令人驚嘆。

庫卡機器人的展臺呈現的另一個重要趨勢是人工智能在數字工廠中的廣泛應用,以及機器學習和智能機器人將成為工人的通用工具。此外,工業輔助系統的應用,也將進一步減輕工人勞動負擔。

德國制造業今年發展勢頭良好。根據德國機械設備制造業聯合會(VDMA)主席Carl Martin Welcker提供的數據,2017年德國工程領域產出增長3.9%,達2230億歐元,高於預期的3%。該協會預計,未來幾年工程領域產出增幅可能都將至少達到3%。

“該領域的景氣度非常好,成員企業情況也非常好。”Welcker表示,“今年開局十分成功。我們目前在重新評估預期值。”VDMA在此次的漢諾威工博會上公布了調整後的2018年工程領域產出預估,由原來的3%大幅上調至5%。

Welcker還表示,德國工程企業預計,像美國、中國和俄羅斯等重要市場都會有強勁需求。美國的減稅政策將推動德國的工程訂單跳增。

美國總統特朗普去年宣布了對美國企業減稅的政策,這將利好歐洲企業。凱颯在今年3月的慕尼黑安全峰會上曾對特朗普的減稅政策表示贊賞。凱颯表示:“美國稅收政策的變化對於創造就業有積極影響。”不過,他否認贊同特朗普的其他政策。

根據特朗普的新政策,企業稅收將從原來的35%下降至21%。凱颯認為,只要是能夠促進就業的政策,就應該鼓勵,即使這樣的政策可能讓富人變得更富。西門子在美國擁有6.5萬員工,按照新的減稅政策,公司2018財年稅率可能位於27%至33%區間的低位。

今年的漢諾威工博會以“融合的工業——互聯協作”為主題。主辦方德意誌會展公司向第一財經記者介紹道,今年工博會吸引了來自75個國家和地區的5000多家參展商,展會核心關註人、機器和信息技術如何進一步融合協作。

中國是德國“工業4.0”最重要的合作夥伴之一。本屆工博會期間,中德工業城市聯盟會議等將進一步促進“中國制造2025”與德國“工業4.0”的對接。而來自中國的參展商數量僅次於東道主德國,航天科工、華為、海爾等企業將亮相漢諾威工博會,展示中國制造業的發展能力和成果,進一步拓展國際合作。

人人造槍沒那麽容易,美國3D打印槍支合法化被緊急叫停

原本從8月1日開始,普通美國人就可以在家經由3D打印制造出槍支,且是執法部門無法追蹤的槍支。但美國聯邦法官拉斯尼克(Robert Lasnik)在前一日發布臨時限制令,阻止在網上下載3D打印槍支圖紙。

今年早些時候美國司法部同3D打印槍械組織“分布式防禦系統”(Defense Distributed)達成和解,允許該組織的創辦人威爾遜(Cody Wilson)在互聯網上公開3D打印槍械圖紙,並可以由公眾自由下載。

然而,不少安全專家擔心,3D打印制造出的塑料槍可能出現在公共場所,帶來安全隱患。目前,美國多個州已集體起訴聯邦政府,以阻止3D打印制槍圖紙出現在互聯網上。

多州緊急叫停

2013年,槍支愛好者威爾遜在網上公布了世界上第一支由3D打印技術制造的塑膠手槍圖紙,這支由威爾遜在家里使用3D打印機,用16個ABS塑料部件組裝成功的手槍被命名為“解放者”(Liberator),在裝上標準彈夾後,“解放者”完成了連發10次的射擊。當時“解放者”獲得“鬼影手槍”的綽號,因為它同美國的其他普通槍支不同,沒有序列號,執法部門無法追蹤。

之後,威爾遜將“解放者”的圖紙放到網上,所有人都可以免費下載,幾天內,“解放者”圖紙就獲得超過10萬次的下載。但一周後,美國國務院以他們違反國際武器出口管制條例為由要求把這份圖紙立即從網上移除。雖然威爾遜當時刪除了下載網頁,但卻在2015年提出控告美國聯邦政府,提出他發布3D打印槍械圖紙的行為應該受美國憲法第一修正案和第二修正案的保護。

今年初,美國司法部與威爾遜和解,允許他在互聯網上公布3D打印槍械設計圖紙,之後“分布式防禦系統”的網頁重新開放,並在首頁寫道“可下載槍械的時代正在開始”。

然而,就在威爾遜的這份圖紙即將開放下載的一天前,來自華盛頓,紐約和馬薩諸塞州等美國8個州的檢察長向位於西雅圖的華盛頓州西區聯邦地區法庭提出訴訟,要求法院對特朗普政府和“分布式防禦系統”達成的協議頒布緊急禁令。

此外,來自加利福尼亞州,伊利諾伊州和弗吉尼亞州等20個州的檢察長在7月31日致信美國國務院和司法部,要求後者立即阻止3D打印槍支技術出現在網上。

最終,“分布式防禦系統”同意暫停公布圖紙,在9月公開聽證會的結果公布之前,他們不會在網上公布這項打印技術。

巨大隱患

3D打印槍支的主要爭議在於,雖然在美國多地都可以合法持槍,但3D手槍存在隱秘和不可追蹤的巨大隱患。

因為,美國公民購買普通槍支時必須經過登記,且購槍者要經過一定的安全背景審查,普通槍支內還必須帶有金屬原件,以便金屬探測器可以識別,但任何人都能在家制造的3D打印塑料手槍則讓這些追蹤方法全部失效。

此外,普通槍支全部都會帶有編號,槍支本身通常很難被輕易損壞,在涉及槍擊案等犯罪案件中,執法部門通常會從留在槍支上的信息去追查槍手,然而,軟塑膠制成的3D手槍則非常容易銷毀,相當於作案後一把火就能燒化掉全部證據。

不過,從一臺3D打印機中打印出一支手槍不像從打印文件那麽簡單,賓夕法尼亞州哈利斯伯格科技大學教授珀瑪(Charles Palmer)表示,打印槍支的3D打印機造價不菲,還要加上原材料的費用,買一把槍很可能比這些成本加一起要便宜。

據美國媒體的報道,用於打印3D槍支的專用打印機價格在5千美元~60萬美元之間,3D打印槍支的殺傷力還和使用的塑料材質質量有關。珀瑪還稱,在購買了全部原材料,並將所有模型都打印出來之後,最終造成一支有火力效能的槍支還需要組裝這些模型和零件的工程師技能。

此內容為第一財經原創。未經第一財經授權,不得以任何方式加以使用,包括轉載、摘編、複制或建立鏡像。第一財經將追究侵權者的法律責任。 如需獲得授權請聯系第一財經版權部:021-22002972或021-22002335;[email protected]

責編:盛媛

Next Page