導讀 : 在演講中,李開複講述了自己在蘋果、谷歌、微軟等三家公司學到的8個經驗,並希望創業者們能向偉大的公司學習,不斷創新。

i黑馬訊(汪晨 吳丹)12月9日消息,由創業黑馬集團舉辦的2015年創業社群大會今日在京閉幕,黑馬導師、創新工場創始人李開複出席活動並發表主題演講。

在演講中,李開複講述了自己在蘋果、谷歌、微軟等三家公司學到的8個經驗,並希望創業者們能向偉大的公司學習,不斷創新。

李開複總結的這8件事分別為:

一、能鼓舞你的員工,能幫助員工做決定的,能幫助公司的管理做正確的決定;

二、一個優秀的領導人和管理機制:好的領導者需要有多種領導模式,不同的公司階段需要不同的領導能力,從沖刺到穩定,到危機,需要的是不同的領導能力,需要你獨裁也許也需要你授權、有些時候需要你培養等!

三、自己的產品方法論:

微軟:有一個優秀的執行者去拆分一個項目,再有一些普通的螞蟻型的人去執行;

谷歌:只招聰明人,降低摩擦。

四、可以享受自信和驕傲,艱難的時候也能放下身段做到妥協。

五、信息時代人的價值是被放大的,一定要挖、慷慨、留住!

六、制定留住人才的制度!

七、怎麽管理聰明人:讓聰明人對公司和老板有感情;老板要 看得到聰明人的成就,不是他做了什麽,是要看到他做的工作背後的巨大價值; 聰明人希望被信任被放權。

八、精確地預測危機:預測人的危機、預測資金的危機、提前處理!

繼昨日“金融社群”之後,今日大會圍繞“學習”社群一詞。上午孫陶然與王峰分別進行了題為《創業別老想顛覆式創新,這種心態不正常》和《你這麽淡定,創業能成功嗎?》的演講。之後,還進行了精彩紛呈的“年度十佳黑馬”頒獎禮。而兩場激辯則給現場觀眾帶來了關於地派與天派誰更牛,以及以及“唯快不破”還是“活著就是勝利”的思考。

下午1點30分,參會者魚貫而入,一時之間,場面堪比春運現場,當天出現了任誌強、李開複、樂嘉等嘉賓。任誌強化身創業導師,向創業者傳經解惑,“你把別人打敗,別人也會把你打敗,重要的是建立自己的不可替代模式,讓所有人跟你學。”

下午5點半,樂嘉作為現場最後一位演講嘉賓出場,講述性格色彩與創業的聯系,激動之處,全場歡呼。盡管樂嘉出現嚴重超時,但門口依然被堵得水泄不通。

此外,當天進行了十大年度創業家評選,包括58到家、車易拍、小咖秀等十位新銳企業創始人獲此殊榮。車易拍CEO楊雪劍在獲獎感言時,隔空約賭瓜子二手車CEO楊浩湧,希冀用賭局來證明什麽才是二手車交易的終極模式。

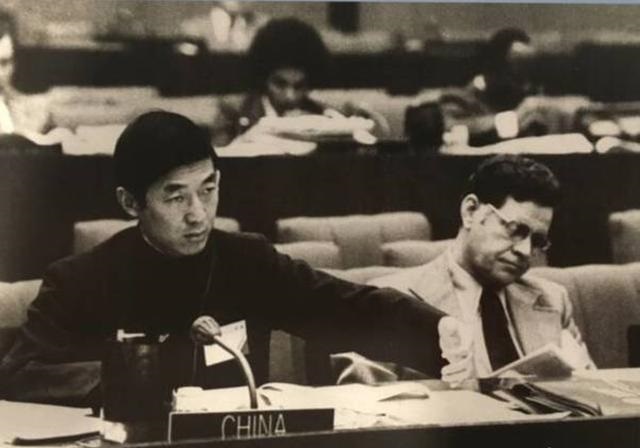

黑馬導師、創新工場創始人李開複

照片拍攝由您的首席攝影官V.Photos提供

以下為經i黑馬編輯過的演講節選:

我在蘋果、微軟、Google工作過,今天想和大家分享一下,我在這幾家公司中學到的八件事情。

1、公司的宏偉願景非常重要,是可以鼓舞員工的

這三家公司都會花很長的時間討論我們的願景應該是什麽,而很多時候,中國公司的創業者朋友們,沒有做這件事情,或者覺得做這個比較虛。我們也看到很多大公司的願景是以人為本,或者成為行業最偉大的公司之類,感覺也確實很虛。但根據我的經驗,一家偉大公司真的需要一個宏偉的願景。

舉幾個例子。美國福特的願景是:讓每個人都買得起車,讓每個人都能看到很美的環境;日本索尼的願景是:改變大眾認為“日本貨是劣質”的觀點。所以,可以想像的願景,對公司會有非常大的影響,一個是員工工作的動力,覺得不僅僅是為了賺錢、養家糊口工作的,而是幫助我們國家在國際揚名或者改變不好名聲的。福特的每個人想,幫助每個美國人都能買到車,鼓舞每個人。

Google的願景,就是能夠組織全球的信息,讓每個人都能隨時、隨地獲取信息。如果你有了這樣的遠景,G-mail應該收費還是免費的問題就很清晰了。微軟的願景是讓每個書桌上都有一臺電腦,這在25年前是一個不可想象的事情,但後來達到了。當然,你達到了願景有時也是一個麻煩事,因為這時候需要一個新的願景了。微軟當時就沒有做得非常好,討論之後,公司的新願景是“幫助用戶發揮他們的潛力”,這就很弱,因為講得很虛了。

所以,一家好公司的願景是可以鼓舞員工們每天的工作的,當公司面臨抉擇的時候,能夠對此做出判斷。

2、一個好的領導者要有多種領導模式

非常棒的領導人是什麽意思呢?我的總結是,最好的領導者,需要有多種領導模式。

任何一個只有一種模式的領導者,最後都沒有辦法打造出一個偉大的公司,因為每家公司都可能面臨不同的情景,公司在沖刺的時候,非常需要一個有魄力的、溝通能力很強的領導者;但當公司穩定起來,準備培養年輕人的時候,就需要教練型的領導者;而而公司面臨危機的時候,可能需要一個獨裁型的領導者;當公司有一批能力很強的職業經理人的時候,就需要一個放權式的管理者。

一個偉大公司的領導,是能夠在不同情景下,用不同的方式管理自己的公司的。

我經歷了比爾蓋茨、斯蒂芬,經過了蘋果一批非常優秀的領導者,這些人讓我看到,他們真的能伸能屈。

可能你看到,Google的拉里佩奇,他彬彬有禮,但面臨公司重大決定的時候,他是非常果斷、堅決的。你可能會覺得喬布斯是非常獨裁的人,但他可以感動他的員工,最新的一本喬布斯傳記就是這樣寫的。

一家好公司要有一個組織機制,讓公司能夠執行起來。我在Google碰到的組織機制,是我認為最適合創業公司的,而且是可以從0做到10000的。這套機制叫做OKR,它是這樣設置的:

公司要有大的願景,每年我們得知道根據這個願景,下一步該幹什麽,這個目標應該有什麽樣的結果,通過數據來衡量今年是否達成。最後,再從一年拆分到季度,從整個公司拆分到部門,部門又拆分到經理,經理拆分到每個員工。

Google的做法,就是讓每個人都有自己的目標,都有年度的考核,這些考核一定要是SMART的,S-特定,M-可衡量的,A-可達到的,R-是相關的目標,T-是基於時間的(你的目標不是模糊的,而是具體規定,今年幾月幾號要能達到什麽樣的程度)。這套系統是由因特爾發明,Google發揚光大的。

3、你要有自己的產品方法論

你要知道自己的公司產品方法論是什麽,堅持這個方法論,確保它的可擴張性。微軟的方法論是什麽呢?微軟的一名大將寫了一篇博士論文,其中提到只要雇一個聰明人,他大工程拆分成小工程,再雇一批小工程就可以,寫出規格的API,一搭起來就OK了。這就是微軟整個公司建立當時的基礎,這樣微軟能用3萬個人寫出windows出來,微軟就會有很出名的設計師、架構師。

Google的方法論是什麽呢?降低摩擦,只雇聰明人。他的邏輯是,你的產品從100個人到1000個人,這1000個人的生產力,可能有700是被耗損了,因為有各種的政治鬥爭、結構、溝通、浪費、勾心鬥角等等問題。能100個人千萬不要1000個做,所以,Google永遠是最少、最聰明的一批人,放權讓他們做。微軟很厲害的架構師到Google申請工作都沒通過,不是人不優秀,而是不同的引擎放到不同的架構中不契合,Google是不相信架構師的,而是相信一批天才的人。

黑馬導師、創新工場創始人李開複

照片拍攝由您的首席攝影官V.Photos提供

4、為了達成目標,偉大的創業者會在艱難時刻放下自尊

真正偉大的公司,當他偉大的時刻,誰都會享受他的偉大,被世界人認可。但是,真正艱難的時候,才會讓我們看到偉大公司的創始人能做出什麽樣的事情。

喬布斯,多麽驕傲,多麽愛面子的一個人?但是當他回歸蘋果的時候,他做的第一件事情是什麽?就是跟微軟認輸,當微軟的傀儡,把公司的股份賣給微軟,取消公司瀏覽器,植入微軟IE,拿微軟的投資,承諾自己用微軟Office,不做辦公軟件,就是為了拿到微軟的錢、投資、認可,讓有時間來開發真正想做的下一代imac,甚至ipad、iphone。

所以,即使偉大、驕傲、自信到喬布斯的程度,他還是在需要的時候忍住,能夠放下自己的面子,能夠對自己最羨慕嫉妒恨的人俯首稱臣。因此,每個創業者在自信、驕傲的時候,不要忘記為了自己的公司要作出艱難的抉擇,需要放下自尊跟不認可的人作出一些妥協。

5、信息時代,人的價值是被放大的,一定要慷慨對待,把他留住

我在讀博士的時候進入蘋果,有一個博士是世界最棒操作系統的開發人員和研究人員,這個團隊的20個人,19個都被挖到微軟去了,只有一位論文還沒寫完,留在了CMU。那時候喬布斯就來到了CMU,他當時離開了蘋果需要做操作系統,他就幹脆把這個定下來,這就是當年我的同學阿碧特丹尼,如果你是真正20年以上的蘋果粉的話,就會知道當年的蘋果操作系統和imac是不能用的,爛到不行。

可是真正解決蘋果的從技術上來說是阿碧,把蘋果的操作系統整個替換掉了,重新雇了一個人,這樣一個人對公司值多少錢呢?肯定是無價的。舉個例子,我在微軟的時候碰到一個人,當時微軟接受了和IBM合作的操作系統,因為Windows當時有一個問題,自己不做Windows,但這個人說解決了Windows的這個問題,拯救了公司。

在Google有一個人叫傑夫帝,他是真正進入公司改造公司整個產品架構的人,他進入公司以後把之前人寫的每行代碼都扔掉了,自己全部重寫,他發明了很多應用,這樣一個偉大的人他值多少錢?

所以,信息時代一個人的價值是特別特別巨大的,不能用工業時代的標準來衡量,工業時代一個工人厲害的比不厲害的生產力多30-50%,而頂尖的人才,跟普通工程師比,應該是1萬倍、10萬倍的價值。所以,當你們有這樣的人才,一定要慷慨,一定要留住。

6、向Google學習,制定留住人才的制度

把罕見的人才留住,是人人可以做的事,但只有好的人才制度才更能讓他們穩定下來。

首先,管理者至少應該花20%的時間找人、挖人、留人,CEO至少要花一半的時間,來找人、挖人、留人。另外,你要知道公司最重要的10個人是誰,要非常找他們,確保他們不能走。

比如,微軟要確定公司里6萬個人最的600個人是誰,基本上每人每年有50萬美元的收入,這是十多年前的事情,所以這樣的激勵是多麽重要。另外,還要對最棒的人才非常慷慨。最初跟喬布斯一起創業的那15個人,我們會發現有些人走了,跟蓋茨一起合作的人也走了很多,因為他們並沒有把更多股權分給他們,所以散財才能聚人。

Google當年不斷從微軟挖人,包括我在內挖了上千人,出了數倍的工資。微軟有什麽辦法呢?我再也不可能弄這麽多錢雇你啊?後來人就不斷的走。微軟試了一些方法,把Google告上法庭,後來也沒什麽用,所以這個方式不是最合適的。

我們再來看看,Google面臨這個問題是怎麽處理的。我在Google的時候,FaceBook也出10倍的價錢挖Google的人。所謂10倍的價錢並不是年薪,而是未來五年可能是10倍,因為你還沒上市,可以講故事嘛,後來也證明FaceBook上市,最後也應那了5-10倍的薪酬。當FaceBook挖Google的人時,Google怎麽做的呢?我們很清晰的知道,公司最棒的5%的人是誰,當FaceBook給這個人出Offer的時候,我們用同價把他留住,這是不可想象的,FaceBook出300萬美金的時候,Google說我也出300萬,你別走!

你可以看到,當你真的用重賞留住重要的員工,就真的可能得到Google一樣的成功。

7、怎麽管理聰明人

其實聰明人是非常難管理的,他們為什麽留在公司呢?是基於下面幾個理由:首先,他感到公司的老板真的對他用了感情,是喜歡他的,看喬布斯書里面流著淚懷念他的那些人,真的是被他感染了。他們也希望公司領導了解他做了什麽偉大的事情。

你要說,張三在這個產品里把我們的產品安全級別,提升了黑客攻擊難度的30%,真正為公司作出了價值,這時候你才會被你的員工所認可。

聰明人還希望什麽呢?希望被信任、被放權,才能夠發揮。這樣的老板才是真正聰明人喜歡的老板,所以要做一個聰明人喜歡的老板,也很簡單,你想怎麽被管理,你就怎麽管理這批聰明人。

8、精確預測人和資金的危機,並做提前處理

我在微軟的時候,有一年公司決定裁員,看起來報表很好,但公司預測再下兩個月就不好了,我們要未雨綢繆,就做了裁員的決定。我也在管理一個微軟部門的時候,可以每天好好過日子,慶祝產品又推出了新的版本,但我們發現這個技術用得不對的時候,我們決定把這個團隊砍掉70個人,重雇70個人做這個產品。

所以,作為公司領導者,你心中要有數,要很精確的預測“冬天”,清楚的知道誰不與時俱進了,公司財務什麽時候碰到挑戰,出事之前就要作出處理,不能等快要關門了才去處理,那時候已經來不及了,看到環境好的時候就是找融資,看競爭對手融到很多錢的時候,你也要拿他作為對標去融資。

面對危機的時候,你也要知道怎麽裁員,裁員很困難,大家都不喜歡做這個事情,但你心里要有數,每個員工對你有多重要?你只有一個救生艇,只能放10個人,會放誰?這些人就是最重要的,用你的感情把他留住,其他人該裁就要裁。不要最後一刻才做決定,隨時都要留這樣一個表格,公司排名是怎麽排序的,當你裁員的時候要公平,但同時也要保密,公司要做到盡力而已,如果你不開誠布公地跟大家談這些事,一定會犯一些錯誤,但決策做了,一定要堅守往下走。

裁員的時候,不僅要對已離開的人表示關懷,對留下來的人也要安撫,因為員工會覺得,下個月會不會輪到我?要非常有誠意地對員工說,對不起公司碰到巨大挑戰,需要做出裁員決定,但對留下來的人我們有足夠的資金和計劃,能把公司做得更好。如果你有這樣過冬的計劃,我相信就會走的更好。

今天我們看到BAT很強大,但十年前我們不是還在談論三大門戶嗎?今天我們看Google、FaceBook很厲害,十多年錢我們不是在談Intel嗎?所以,優秀的公司要保持住、把握住你們15分鐘的燦爛陽光,讓世界看到你們的光芒。

版權聲明: 本文作者李開複,汪晨、吳丹整理,i黑馬原創。如需轉載請聯系郵箱[email protected]授權,未經授權,轉載必究。

打賞

打賞

匿名用戶

匿名用戶