- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

泛娛樂正當紅,國產動漫為何依舊無法複制迪士尼的成功?

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0526/163307.shtml

在並購已經成為迪士尼帝國擴張有效途徑的同時,國內動漫公司卻可能在利用收購進行資本運作,讓我們不禁反思:買買買真的能塑造屬於中國的“迪士尼”嗎?

來源 | 歪思妙想(ID:neihangaoxiao)

文 | 歪道道

國漫或許正在迎來兩極化發展。

一面互聯網動畫佳作連連,《鎮魂街》《錦衣衛》之後,《全職高手》以24小時即破億的播放量刷新紀錄,更難得的是在諸多國外評分榜上名列前茅,比肩《進擊的巨人》第二季、《夏目友人帳 陸》等日本動畫續集,成為四月新番中的強勢之作。不過與其說是國漫崛起,不如應該定性為在互聯網或移動互聯網這一生產力的變革下重獲新生,未來或將譜寫曾經起點時期的輝煌。

而另一面則是傳統動漫公司後勁乏力,少兒動漫爆款難出,更是有A股上市公司長城動漫陷入資本圈錢的負面新聞,影響了動漫行業良性發展的步伐。正是因為少兒動漫仍是我國動漫行業的主流,所以照此發展下去,國漫其實很難是算作是全面而真正的成長和崛起。

也許成為東方“迪士尼”是每個動漫公司甚至是影視集團的共同夢想,但是我們看到,在並購已經成為迪士尼帝國擴張有效途徑的同時,國內動漫公司卻可能在利用收購來進行資本運作,如此反差不僅令人懷疑其重組業務的能力,也暴露出一個問題,買買買真的能塑造屬於中國的“迪士尼”嗎?

完善產業鏈是假,資本遊戲是真?

據2016上半年財報披露,A股上市動漫公司中,奧飛娛樂實現營業收入15.17億元,位居行業第一,萬家文化和長城動漫分別以2.77億元和1.76億元,位列二三位。然而僅僅半年過去,長城動漫全年累計虧損已達8000萬,相比2014年凈利潤7473萬和2015年的1839萬,業績下滑速度可謂是急劇。

本來登陸A股對整個動漫產業和公司本身來講已彌足珍貴,可是長城集團卻在形勢大好的環境下,業績倒退,背後的原因直指並購擴張。最新公告顯示,長城動漫收購的7家公司中,5家公司有業績對賭,其中4家在2016年沒有完成對賭,1家勉強完成,另外2家沒有對賭協議的公司,其中1家深陷虧損泥潭。更為難解的是,4家業績沒有達標的公司,其實之前的一兩年都圓滿完成了業績目標,反而是在被收購後普遍營收受損。

與業績跌跌不休相反,趙銳勇控制的長城系三大上市公司股價卻水漲船高。2014年長城動漫停牌重組之時,公司收盤價為6.31元/股,然而同年11月份長城影視拋出動漫、遊戲概念複牌後,公司股價先後走出4個漲停板。時間稍早一些的長城影視,在借殼江蘇宏寶之後,直接讓這家原本市值10億出頭的上市公司,迎來多達11個連續漲停,股價最高沖至30.90元,市值突破50億元。而2015年趙銳勇控股的天目藥業,原本也是在不斷虧損,但得益於接連發起重組,入股後股價也有不少漲幅。

並購所導致業務下滑和股價暴漲,這兩種相反的結果很難不令人聯想到背後的資本操作,除此之外,回顧近兩年長城動漫的收購過程,更是有諸多細節印證著這一看法。

其一,為什麽斥巨資收購一些相對資質平平的動漫制作公司?眾所周知,2014年底凈利潤千萬級別的長城動漫以10.16億的總價,購買了7家公司100%股權,分別是諸暨美人魚、湖南宏夢卡通、杭州東方國龍、北京新娛兄弟、上海天芮經貿、杭州宣誠科技、滁州創意園。但是這七家公司且不說還有負債資產的,能拿得出手的作品也就《虹貓藍兔七俠傳》和《傑米熊》,可這兩者在2014年的動漫市場上基本算作是過時之物。

尤其是相比奧飛娛樂在收購喜洋洋系列的原創動力、擁有《倒黴熊》的知識產權後,又不惜重金並購有妖氣和四月星空,長城動漫的並購對象無論是公司體量還是作品價值,都難以和奧飛相比,甚至是萬家文化這樣偏重電競的公司,其所看中的翔通動漫也是在動漫相關移動增值服務領域數一數二的存在。況且在泛娛樂產業中,並購正當紅的制作公司才更有價值,長城動漫則截然相反。

其二,長城動漫長時間地不進不出,卻依然要買買買。近兩年來長城動漫凈利潤不斷減少,資金維持或許緊靠母公司,更為直觀地是七家子公司作品難產,更沒有任何爆款可言,這也許是業務下滑的直接原因。如果用業務重組遭遇困難或許能夠解釋這一現狀,可在了解這一事實的基礎上,卻仍然沒有將重點轉移,反而繼續開展並購,這其實有些違背常理。

其三,納入長城動漫的子公司非但沒有妥善融入,更有部分被直接解散,而且據相關報道,這些公司並購之初,業務曾經過很長時間的停滯期,如今沒有代表作、靠著原來產品獲得營收的狀態,更是暴露出長城動漫這一母公司,有可能還沒有形成正常的的業務運轉,那麽兩年時間里長城動漫究竟做了什麽,不得而知。

一個由焦化業務轉型為動漫制作的公司,或許只能通過並購塑造自身的動漫基因,可轉型之後卻把重點放在操控資本的企業,有資格談東方“迪士尼”嗎?

分割化的動漫市場

以長城動漫為例,只是為了印證並購擴張背後可能存在過度的資本運作,尤其是相比迪士尼多次眼光獨到、殺伐決斷的收購舉動,長城動漫作為上市動漫公司三巨頭之一,卻打著動漫的名義進行圈錢,其做法引來的質疑不僅是針對該公司,更容易造成整個國產動漫行業不務正業的觀念,也將極大地損傷目前國產動漫艱難塑造的自信心。

除此之外,或許還暴露了一個問題,對於這種經過業務轉型演變來的動漫公司,因為最初就不具備純粹的動漫制作和運營的基因,這種情況是否會影響到正在開啟的東方“迪士尼”之路。畢竟眾所周知,迪士尼的起點就是動畫制作,即使在它並購了諸如美國廣播公司、盧卡斯影業如此知名的影視傳媒公司之後,動漫產業依舊是迪士尼的主營業務和核心品牌。

而我國三大上市動漫公司卻無一以動漫為基礎發展而來,即使是現在,他們各自的主營業務也並非動漫制作。長城自不必說,時間或許都放在資本運作身上了,奧飛以玩具起家,算是和動漫產業相聯最深的,可其一半以上的營收還是要來源於玩具業務,而萬家對遊戲的關註度遠比對動漫高。由此可見在我國,純粹專註動漫及相關產業、實力又能達到上市的公司,一個也沒有,這點或許也是難以誕生東方“迪士尼”的部分原因。

當然這種情況背後更多的是受我國動漫行業的大環境影響,作為一個重換生機的新市場,還不能要求動漫公司冒險地將核心全部押註到動漫業務上,不過這點其實還不是最關鍵的,未來長久影響國產動漫發展、阻礙其成熟的,還是逐漸分割化的市場趨勢。

目前這種分割主要體現在三個方面:其一,少兒動漫和全齡化動漫的分割。在我國傳統觀念里,動漫是青少年娛樂的工具,只會和幼稚掛鉤,而這種普遍的錯誤意識,曾經誘使國漫經歷了漫長而黑暗的“中世紀”時代。而即使是現在國漫遍地開花的時候,少兒動漫依舊被這種意識鎖定在低智化道路上,造成了與全齡化動漫不同的發展形勢。不過這里所說的全齡化其實也並非真的老少皆宜,僅僅是在80、90這些曾經浸染在動漫世界、現在又擁有動畫情結的群體中,受眾面較廣,並不能算作真正的全齡化。總言之,少兒動漫和全齡化動漫的互不相幹,依然不能破除傳統理念的桎梏,這絕不是國漫崛起的真正狀態。

其二,互聯網動漫公司和傳統動漫公司的分割。像奧飛、長城這樣的傳統動漫目前傾向於發展少兒動漫,巨頭支撐的互聯網動漫則吸引的是更廣闊的群體,對應的是全齡化動漫,而少兒動漫和全齡化動漫的分割,也直接影響到各自的制作主體。不過另一方面,奧飛、長城等傳統動漫公司很難成為東方“迪士尼”的原因,還在於互聯網動漫公司的直接競爭,尤其是我們看到後者作為泛娛樂化體系的布局之一,使得其更接近迪士尼的發展戰略。當然奧飛並購有妖氣,已經說明其正在試圖打破少兒動漫的局限。

其三,原創漫畫和動畫制作的分割。現在所講的國漫崛起,其實更多的是指單純的動畫成品,很多人也都是先由此再關註漫畫,而且原創漫畫和動畫制作之間也沒有同等轉化,反而只能借助有妖氣等漫畫平臺進行內容付費。以日本成熟的動漫一體化運作來看,我國的漫畫其實還沒有崛起之勢,而這種與動畫的割裂也將會有礙動漫產業鏈的最後整合。

終歸在這樣的外部環境下,國漫產業想要成長還將面臨重重困境。

泛娛樂化趨勢,真的是國漫的助力嗎?

傳統動漫公司即使通過不斷並購擴張,也很難成為中國的“迪士尼”,而背靠巨頭的互聯網動漫公司就能完成這一目標嗎?這里不能不提及泛娛樂化體系的構建,畢竟動漫是作為其中一環而存在。不過與迪士尼的發展過程相反,我國互聯網動漫是在泛娛樂戰略的引領下布局的,而迪士尼是動漫產業穩固之後,再向外擴展泛娛樂領域,這其中的區別會影響國漫行業的發展嗎?

不可否認,泛娛樂趨勢給我國動漫產業註入了新的活力,除了基本的資金助力、人才培養和平臺支撐,比較直觀的表象是,一方面為動漫提供了更為廣闊的盈利方式和空間,比如最近常提及的影遊聯動,與之類似的,公司也往往把成功的動漫作品當做產品運營,向真人版、遊戲或者劇場版電影發展。另一方面,二次元文化的興起與泛娛樂化趨勢不無關系,其潛藏的商業價值也令資本市場頗為心動,而這些平臺也通常被納入巨頭布局的泛娛樂體系中。

但是泛娛樂對動漫產業來說真的是百利而無一害嗎?顯然不是,互聯網動漫依賴某些巨頭支撐,本身就決定了它或許難以進化成獨立的一體化產業,就是日本那種成熟的商業模式。除此之外,目前互聯網動漫已經顯現出部分弊病。

首先,泛娛樂行業中正在流行的IP熱潮,使得資本和公司都集中圍繞經典IP進行開發,且不說這種趨勢已經有了過度化的傾向,單就動畫制作也喜歡以IP為素材來看,這種情況最大的隱患就是抑制動畫本身的創造性,也就是說或許能得到短期利益,但損害的是最根本的原動力,而這點恰恰是國產動漫目前最致命的缺陷,也絕非炫目特效和精美場景能掩蓋的了。不過迪士尼則不同,它所開發的IP都是產自公司本身,所以創造力難以枯竭。

其次,巨頭布局的泛娛樂化體系更多的是以影視劇為核心,即使是IP化也是如此,除非動畫本身已經擁有足夠的影響力,才會主動將其作為產品商業化。可是和大部分內容創業的頭部資源稀少情況相同,動漫行業這種問題尤甚,再加上其制作周期比現在的影視劇產生還要長,這也決定了動漫很難作為泛娛樂的核心,但長此以往難道不會淪為影視行業的附庸嗎?

泛娛樂的繁盛局面或許給了國產動漫出頭的機會,不過在沈浸於贊美之聲的同時,更應該考慮長遠利益。

動漫產業或許唯有在經濟和文化因素共融的前提下,才有前景可言,因而單純複制迪士尼的並購模式,可能在我國並不適用,總而言之,國漫崛起之路道阻且長,考驗也許剛剛開始。

匿名用戶

匿名用戶

中國資本大批湧入,為什麽日本動漫界“不是敬而是怕” ?

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0802/164430.shtml

國漫有望和日漫平起平坐嗎?

來源 | 文創資訊(ID:chuangyiyun)

文 | 黃梅梅

近兩年來,伴隨國內二次元產業的全面起步,中日兩國的動畫業界聯系日益緊密,除了制作業務往來,還有大批中國資本湧入日本動畫業界。

從去年年初開始,由中國投資、日本動畫公司制作的“中日合作動畫”如雨後春筍一般出現在觀眾的視野之中。與此同時,中國資本還花重金購買了大量日本動畫的播放權,甚至還出資參加了制作委員會,中國企業在動畫制作委員會中出資比例一度超過50%……

國人對中國資本走出去,並且開始用錢來征服日本業界,一直都是沾沾自喜的,甚至意淫出了日本動漫眼前的頹勢需要中國資本來拯救的言論。

然而,近日日本動畫大師佐藤正樹的一席話,卻一語驚醒了“夢中人”。他坦言,對不懂行的人砸錢,日本業界不是敬而是怕。

佐藤正樹:對不懂行的人砸錢,日本業界不是敬而是怕

佐藤正樹,何許人也?國內二次元愛好者知道他的人或許並不多,但一定聽說過他擔任角色設計、原畫或作畫監督的《龍珠》、《灌籃高手》、《頭文字D》、《北鬥神拳》等多部動畫番劇及劇場版。早在1986年,佐藤正樹就通過《冒險島》正式進入日本動畫業界,以忠實呈現原作畫風的魅力而聞名。

作為一位在日本行業從業超過30年的資深動畫人,佐藤正樹早年通過與中國動畫公司七靈石的創始人龔震華的合作而與中國動畫結緣。目前他正擔任七靈石參股的日本動畫公司REDONE株式會社的董事長,近年來也一直在持續觀察中國動畫產業。

作為經歷了上世紀90年代日本動畫產業蓬勃發展期的資深動畫人,他對現在的日本動畫業界有著深刻的認識;作為中日兩國動畫合作的“中間人”,他對中國當下的動漫發展也有著自己的見解。(日前,數娛夢工廠對其進行了專訪,文創資訊在此作了適當引用)

在佐藤正樹看來,現在有很多中國的企業進入日本業界,這就好像中國的發展一樣,是一種一下子湧進來的感覺。這些經營者因為不了解業界的規矩,又不肯去好好地去理解學習這些規矩,在日本業界造成的負面印象大於正面。

而這樣的公司一多,業界對於中國公司的整體印象就會下降,這對於中國公司在日本的發展非常不利。因為先進入日本的中國公司留下了壞印象,導致後進日本的中國公司舉步維艱。然後這種舉步維艱和被吃閉門羹,又導致中國的經營者出現過激的行動(撒錢)和言論,這就造成日本業界對中國公司的印象再度減分,形成了一個惡性循環。

“這讓我覺得非常可惜”,佐藤正樹坦言,“日本業界里一般對砸錢的人不是敬而是怕。”

日本動漫產業萎靡不振,動漫大國今安在?

這些年,日本整個的動漫行業在走下坡路,業內早已有目共睹。

從行業整體形勢來看,據日本動畫協會於去年9月發布的《2016動畫產業報告》顯示,2015年日本動畫產業市場規模達到1兆8253億日元,同比增長12%,成功創下歷史新高。但是這種增長的主要來源是海外授權,而非本土市場的刺激。

相比海外銷量達2569億日元,較去年激增78.7%,占2015年動畫產業的32%,日本國內的動漫銷售額基本上算是節節敗退。在動畫視頻和動畫商品銷售額方面,較2014年分別下滑9.1%與11.6%,減少了93億日元和758億日元。其中新作TV動畫233部、續作動畫108部,總數量比2014年增加19部,但是續作數量是日本動畫史上最多的一年。

僅從這些數據可以看出兩個關鍵問題,一是缺少本土動漫行業的發展動力,海外利益更有可能是短暫現象,未來形勢仍然不容樂觀。二是續作動畫達到歷來極值,透露出創造力減弱和行業保守之風盛行的現狀,這也是佳作難尋的原因之一。

由動漫制作、播放再到衍生品開發的完整產業循環鏈,曾經是日本坐上文化強國地位的最大功臣,不過現在這條產業鏈正在漸趨崩壞,而且上下遊公司面臨業績大幅下滑或者破產風險,更印證了模式僵化、負重難行的弊病。

今年6月30日,日本動畫制作公司Artland宣布破產,這一前身為1978年的老牌動畫工作室,旗下擁有《蟲師》系列與《家庭教師》等知名動漫版權,最後依然逃脫不了負債倒閉的命運。

在此之前,影響力更大的AIC、Manglobe、Studio Fantasia也是接連倒下,尤其是動漫行業的先鋒力量株式會社GONZO,即使經過多次拯救,還是被傳出隱瞞債務高達23.05億日元的負面消息,不僅將接盤俠旭通廣告公司坑得很慘,也顯示出債務危機下的行業亂象。

無獨有偶,動漫制作公司處境艱難,自然會直接影響到人才的培養。不同於以前的師徒制傳承,行業的高速發展致使人才培養量產化,形成了以自學、科班出身和公司培養為主的機制。但是大學式或專科式皆帶有教育制度自身的一些弊病,而公司培養似乎狀況更糟,受限於行業競爭環境日益激烈,維持日常運營已經實屬困難,再加上,挖墻腳現象頻發,公司更不願意花費過多的精力來進行大規模的專業人員培訓。

最關鍵的是從業者工作強度大、待遇卻愈加下降的行業環境,很容易造成動漫公司人才流失,從而最終導致當前人才流動停滯,也就是想進入的可能不夠格,已經成才的人卻留不住。甚至長遠來看,若這種現象長期持續,伴隨著老一輩動漫大師的退休或衰老,日漫或許真的要面臨後繼無人的致命問題。

以上種種問題給行業帶來的直觀表現就是佳作難尋,我們可以看到,日本已經很久沒有誕生像火影、柯南這樣的長篇巨制,反而一而再再而三地啃老本。另外新作更是經常出現斷番、爛尾或是內容壓縮的現象,就像前段時間的《進擊的巨人》,時隔四年僅僅有12集播出,構架世界才開始緩緩露出一角,就因為制作經費緊張,改為下年續播。

由此可見,日本整個動漫產業不只是停滯,更像是萎靡不振。

中國資本“砸錢”日本:一邊屯版權一邊求合作

《日本動畫產業報告2016》報告指出,雖然首先接觸日本動畫市場的是美國的企業,但對日本動畫市場最為關心和熱情的則是中國企業。

一方面,這些中國企業在日本購買了大量動畫的播放權。東映動畫在2015年財報中就提到“多部作品面向中國市場的配信權銷售”為東映動畫貢獻了重要的業績,他們對中國市場的銷售占了整體海外銷售比重的很大一部分。不少中國的互聯網巨頭為了能夠得到日本動畫的中國播映權,還出資參加了制作委員會,甚至出現了中國企業在動畫制作委員會中出資比例超過50%的案例。

此外,由於中國政府對於外國制作的動畫在本國的放映有著數量上的限制,所以中國的公司往往會購買大量的日本動畫播放權儲備起來,給出的購買價格還“異常的高”。

而另一方面,中國的資本也同樣在進軍日本市場。比如繪夢動畫正在進軍利潤率並不高的日本動畫制作行業,還參與投資了一些日本動畫企業和項目;像騰訊、優酷土豆、愛奇藝等互聯網巨頭,也在開始推進一些中日合作的動畫項目,不僅僅是中日合作拍攝,也出現了日本動畫制作公司純代工的案例。

可以預見的是,在中國資本大舉進入日本動畫行業的背景下,中國與日本動畫制作公司簽訂的合同金額很大可能還會進一步膨脹,因此新一輪的日本動畫行業泡沫可能已經開始出現。可以說,中國資本的大舉進入,不僅是新一波的日本動畫創作熱潮的主要推手,也讓日本動畫產業在行業結構上發生了巨大的變化。

然而,在目前已經推出的那些“中日合拍”的動畫作品里,我們仍然能夠看到由於中方話語權的不足導致的制作崩壞、劇情魔改等奇葩的問題。這些情況對於中國的動畫市場來講並不是一件好事,甚至中國的二次元用戶對於這些日本產的“國產動畫”的熱情下降,從而影響到資本對於動畫市場的長遠信心,以及中日兩國動畫產業的未來發展。

中國資本介入日本,國漫有望和日漫平起平坐嗎?

國人常以封建時期日本學習或模仿我國文化,來強調自身的源遠流長或是貶低日本傳統文化的匱乏,但這種現實下,日本卻通過動漫產業漸漸展現了其文化的魅力,對我國來講,或許這才是真正的諷刺。而且不得不承認,當初站在同一起點的中日動畫,如今呈現出截然相反的道路和難以彌補的差距,這背後有著複雜的文化國情,更應該成為我國文化產業的反思。

不過如今國漫開始呈現出複蘇的跡象,而日漫又深陷行業瓶頸,是否意味著縮小兩者的差距有了現實可能性?尤其是中國資本不斷介入日本公司,中日合作產品日益增多,是否代表並購具有財務危機的日漫制作公司也會有機會實現?簡言之,國漫有重新和日漫站在同一水平平起平坐的可能嗎?

毋庸置疑,中國對日本動漫產業的作用已經上升到至關重要的地位,不僅僅是因為購買版權帶來的利益,還在於資本力量湧入制作公司,甚至出現了中國企業在動畫制作委員會中出資比例超過50%的案例。如此情況下,對於很多擁有人才和技術積累卻運營不佳的公司,是不是可以通過資本層面的收購,為我國進一步引入日漫的核心力量呢?

這點其實基本上很難實現。

首先,中日之間長久的隔閡,致使日方對我國資本的湧入一直抱有質疑態度,尤其是切關某些核心技術或是資源,這點從最近出售東芝閃存業務的事件就可以看出。再加上,動漫一直就是日本文化的一張王牌,如果為了生存發展就並入動漫行業相對落後的我國企業之手,這無異於要跨越極大的心理障礙。

其次,從目前我國資本介入動漫制作的現狀來看,財大氣粗的投入比較適合我國市場的發展情形,但對於日本制作委員會,這種氣勢只會帶來話語權的丟失,這是他們很難容忍的。比如近來中日合作的幾部作品,可以看到,不僅沒有發揮日本原有的創作優勢,反而導致不倫不類,這其中有可能是利益博弈的結果。

最後,中日合作的本質還是商業利益,而非真正致力於國漫的崛起,這點不應該被忽視。換句話說,雙方相互利用的基礎上,我國企業投資優先考慮的是利益最大化,比如如何靠日本制作增大產品營銷噱頭、如何增強吸金能力等直接利益,而很少刻意地針對作品精益求精,這種理念其實和日本完全相反。總而言之,並購這條路基本不通,只能依靠合作慢慢蓄力。

即使退一萬步講,我國能夠將優質制作公司收入囊中,也未必就能追趕日本,因為國漫難以真正崛起的根源還是在國內,不可捉摸的政策限制、產業升級動力的缺乏以及根深蒂固的偏見等等,而且值得註意的還有,巨頭資本給國漫帶來發展機遇的同時,也導致了作品制作人話語權的弱勢,長久下去,實難有具備深刻人文價值的佳作出現,屆時湧現的有可能只是商業化的快餐產品。

事實上,我國動漫行業自始至終都缺乏一個公正而自由的生長環境,又何談能通過捷徑實現越級式發展,因而目前所能做的或許只有執著地尋求生長空間,期待步步積累,以致千里。

匿名用戶

匿名用戶

資本已經成動漫行業春藥 國漫雄起表象之下潛藏隱患

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0918/165189.shtml

資本是外力,原創才是動力,當外力淩駕於動力之上可能也就意味著話語權的喪失。

來源 | 歪思妙想(ID:wddtalk)

文 |

一朝退步,數十年追趕,我國動漫曾錯失自由生長、大國競逐的黃金時期,以致於整個產業長期陷於一種難以名狀的萎靡和困頓,也正是因為如此,現在借力互聯網和資本澆灌所帶來的些許起色才顯得彌足珍貴。

客觀上講,巨頭扶植和資本湧入確實是驚醒國漫市場的一個引爆點,很大程度上改觀了行業發展的外部環境,僅此一點就足以成為國漫重新起航的最大功臣。

不過在頻繁商業炒作、資本運轉以及IP熱潮下,動漫產業的“崛起”除了有幾部拿得出手的作品作為支撐,其興盛局面又有幾分真假呢?尤其是原創能力、作品產出和產業鏈協調運作等根本性問題,在資本的刺激下真的找到了解決之法嗎?

這個答案很可能是不。

衍生品公司成主導,動漫正成為副業

通常一個產業鏈的上中下遊環節雖彼此協調,但所起到的作用差別不言而喻,尤其是上遊公司通常占據主導地位而獲得極高的話語權,然而我國近幾年動漫產業鏈的變化走向,卻呈現出相反的結果。

據動漫產業的定義所述,狹義概念通常僅僅指動漫產業的內容模塊。在產業鏈上,動漫設計、制作公司為上遊,版權代理公司、動漫發行公司為中遊,與龐大的動漫受眾和消費群體直接接觸的動漫產品銷售和播映渠道,則構成了內容產業鏈的下遊。

而動漫衍生品的產業鏈與之並行不悖,是廣義上動漫產業延伸的部分。雖然這部分產品的設計、開發與銷售是一條新的產業鏈,但不可否認其圍繞的核心依然是內容模塊,基於這種根與源的固有關系,也可以將衍生品歸屬於動漫產業的下遊領域。

因而,按照理論來講,動漫設計和制作必然是整個產業的核心,對中下遊及衍生品產業鏈的正常運轉起到決定性作用。但我國顯然是個例,漫長的“中世紀”黑暗籠罩導致動漫制作和發行停滯不前,反而衍生品鏈條憑借自主設計或是海外授權漸趨壯大,奧飛娛樂、美盛文化等都是其中的佼佼者,這種相對畸形的發展形式在資本助推下進一步放大,並集中表現在產業鏈上的變化。

其一,產業鏈下遊企業成為上市主體的中流砥柱,傳統動漫制作公司的地位被取代。數娛夢工廠近日統計了30家在A股、新三板掛牌的動漫公司的業績情況,根據這份表格可以清楚的看到,一半以上的公司皆由動漫衍生品起家,而且這部分業務撐起了公司主要的盈利,致使以奧飛娛樂為首的衍生品公司成為動漫產業最有實力的一批企業。

與之相反,像河馬股份、銀河長興等最初聚焦原創作品的老牌公司,基本上都陷入了長期虧損的困境,而逐漸擴增新業務的嘗試也正是集體掙紮的寫照。

其二,上遊公司逐漸淪為附屬。一方面,眾多衍生品公司擴大後,開始布局全產業鏈運作,為此大量並購上遊公司,包括漫畫公司、平臺以及新興的專業動漫制作公司,這點在奧飛娛樂的泛娛樂化擴張中尤為突出。而另一方面則是巨頭瘋狂砸錢,通過持股的方式以更大範圍、更強力度控制中上遊公司,甚至與其長期合作的動漫制作公司,也將很大程度上受制於巨頭的威壓。

其三,中遊的專業版權代理或發行公司本身在我國就極為稀少,如今在IP熱潮的驅動下,主流動漫公司和幾大巨頭都開始積累各自的版權,使得相關公司生存堪憂、開始插手上下遊及衍生品開發。比如傑外動漫,在傳統業務的基礎上,增加動畫節目的投資制作業務,加大自有版權的項目投入。至於動漫發行,光線傳媒以此為突破口並購了大批動漫公司,成為該行業的又一有力競爭者。

純動漫制作或發行公司的利潤不足以維持運營,是我國動漫產業鏈有如此演變的根源,如今資本的驅動使得這種趨勢進一步強化。雖然大體上只是特定時期的特殊狀態,但如果為目前過度吹捧的行業繁盛所蒙蔽而忽視其中的潛在威脅,那麽這一波資本青睞顯然並不能解決國漫的頑疾。

為什麽說是畸形:過度屈從於資本

承認資本引導動漫市場重振的前提下,不得不提防其中的隱患,就像以上提及的產業鏈演變,一定程度上是畏於生存壓力下的不得已做法,但從長遠來看,會對整個動漫行業的良性發展產生負面效應,這也是為什麽稱之為畸形的原因。

基於現有產業鏈的一些基礎性變化,有兩個相當明顯的要素不容忽視。一則,內容模塊產業鏈和衍生品產業鏈、上中下遊公司之間的錯位,使得整個行業的運作依舊不協調。相較於衍生品制造公司逐漸確定主導地位,內容創作在整個行業中的話語權進一步式微。更重要的是,這種獨特的現狀並不是因為兩者營收的差距決定,而更多的是內容開發和制作的發展步伐,本來就是長期落後於衍生品生產,資本的介入並沒有改變這個癥結。

據日本動漫產業協會的相關數據顯示,動漫核心內容產值和衍生品營收的差距是這一產業的特色。比如,2011年日本動畫播映市場的規模為1581億日元,而廣義的動畫產業市場規模則達到了13393億日元,美國也是如此。

這說明上下遊利潤差距並不是造成內容創作核心地位喪失的原因,就像日本的產業化運作,因為各個環節同步發展、彼此利益相關,因而衍生品制造公司即使貢獻了行業大部分收入,依然離不開上遊企業的持續供給。

我國則與之相反,衍生品制造公司在動漫創作尚未成熟之時,就已經獨立發展,盡管如今它們普遍加碼上遊的內容模塊,但原始基因一定程度上使得這條路進展緩慢。

二則,整個產業鏈條上的動漫公司在資本的驅動下,都開始了業務相互延伸、跨界的趨勢,再加上互聯網巨頭和影視娛樂企業紛紛將觸角延伸到動漫行業,這種表面看似興盛的狀態,實則是一種同質化走向。更關鍵的是泛娛樂戰略下的全產業鏈布局,正在使每個大型動漫公司形成一座座孤島、閉門造車,從而導致難以形成產業鏈條上的各司其職、相互協作。

關於這方面,日本動漫是個很好的例子,制作委員會引導下的各產業環節的公司,在其專業分工領域精耕細作,通過市場互動和快速回收實現整體利益的最大化。而我國,一個動漫公司囊括了漫畫創作、發行平臺、動畫制作、衍生品開發甚至是影視化業務,是極為普遍和平常的狀態,但實際上風險急速增加。

如今不管是有實力的還是沒有實力的動漫公司,都開始趨向這個戰略發展,這本身已經有些盲目屈從,而過度分散的業務未來很有可能使整個行業陷入無序競爭,畢竟每個環節都因為彼此插足而構成競爭關系,何談合作共贏、風險與共。

資本逐利,動漫公司只滿足於賺快錢?

資本帶動的直接效益是近幾年國漫重煥生機的核心要素,與之相應地,動漫產業也要承擔資本加持背後的風險和壓力。

一般情況下,輿論對國漫發展的宏觀認知很大程度上受媒體渲染的影響,即使通過某些代表性作品來直觀感知國漫崛起的趨勢,也往往因為從零到一的跨越而產生過度期待,尤其是巨頭投資帶動各方主體頻頻動作,以致於似乎營造了無限生機的成長環境。

但實際上這是某種信號誤導,一個公司並購或投資動漫產業,就可以以此為噱頭宣布進行業務重組、資本操作,某個玩具廠商擴展了動漫制作的業務,就敢美名其曰動漫公司去拉投資,跨界搞動漫創作、影視化運作的企業,照樣打著泛娛樂的大旗忽悠投資人,這足以說明動漫產業的泡沫化日趨嚴重。

與依舊受追捧的熱潮相反,通過上半年30家動漫上市公司的財報來看,四成虧損、21家企業的經營現金流量凈額為負。如果這種狀況長期得不到改善,一旦資本退潮,動漫產業很可能重新陷於停滯。這不是不可能,畢竟動漫獲得資本青睞的主要原因在於IP運作的商業前景,而目前經典IP的影視化或遊戲化,已經顯現出過度消耗IP價值、精品難出等弊端。

作為經典IP源頭之一的動漫,自然也不可避免地受到這種盲目逐利所造成的負面作用影響,且不說大規模擴張給動漫企業帶來負債危機等問題,就連因作品貢獻而備受贊譽的動漫制作公司,也逐步在資本裹挾下有淪為賺快錢工具的可能性,以繪夢動畫為例。

繪夢動畫的生產模式幾乎都是本土做動畫前期、企劃,中間的原畫、動畫外包給日本的動畫制作公司,而IP則來自閱文集團,由此可以實現中日市場同時盈利。短時期內,繪夢動畫的產能和作品質量大大提升,這種切實有效的模式也得以適用於其它公司。

但是從過程運作來看,可以明顯看出其中的問題,就是中方由制作者變為了所謂的監督方,而國人最在意的原畫、動畫創作能力依舊被轉嫁到日本公司手中。這種類似買辦的形式,實際上造成了諸多隱患,最關鍵的是培養我國優秀的制作團隊淪為一句空話,同時意味著真正的技術和實力積累遠沒有得到歷練。

另外,從資本層面講,一旦投資方熱衷於繪夢模式、調轉投資方向,很有可能引起大批國內動漫制作公司效仿,屆時只會用錢收買日本動漫制作公司效力的國漫,又何談崛起?總而言之繪夢依靠的這種商業模式毀譽參半,在資本刺激下更有可能喪失對長遠利益的考量。

對我國動漫產業而言,資本是外力,原創才是動力,當外力淩駕於動力之上可能也就意味著話語權的喪失,換句話說,在利用資本助力的機遇之時,也應當適當考量盲目逐利給整個產業鏈及各環節主體帶來的隱憂。

匿名用戶

匿名用戶

華夏動漫(1566)的投資

今日,華夏動漫發出盈警,指出:「惟本集團已就其於兩家香港上市公司股份的持作買賣投資招致巨額的按市價計值虧損約26.0百萬港元。該筆虧損將會把2017年中期期間的股東應佔利潤金額削減約47.0%以上。董事正在檢討本集團的投資政策,並將採取適當行動,確保本集團的經營業績不會被本集團所作投資的表現削弱。」

根據2016年年報,持作買賣金額為6,692萬,附註非常簡單,只稱為「於香港上市的股本證券」。照年報披露,佔公司資產約6%的資產,理論上應披露,但卻沒有提及。而其資金在短短半年間失去40%,究竟持有甚麼股票,導致上市公司虧損,為何核數師及年報並無按上市規則披露,希望港交所及證監會要求該公司披露年結時持有股票之詳情,讓投資者可了解上市公司究竟利用股東資金去投資一些甚麼的資產。

《煙花》未能“綻放”奇跡 兩年過去光線的動漫豪言實現了多少?

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2017-12-03/1167662.html每經影視記者 白蕓

每經影視編輯 溫夢華

去年12月,日本動畫《你的名字。》成為爆款,以絕對的黑馬姿態拿下5.75億元票房,作為版權買斷方的光線傳媒(300251,SZ)不僅如願打響旗下動漫品牌“彩條屋”,還賺得盆滿缽滿,可謂名利雙收。

今年同一時間,彩條屋再次推出改編自巖井俊二1993年同名真人電視短片《煙花》,同樣講述少男少女的朦朧情愫。在宣發中,《煙花》處處對標《你的名字。》,推出了同款夏日小清新風格海報、同款煙花濾鏡等,顯然欲複制《你的名字。》的奇跡。

然而,令人大跌眼鏡的是,強強聯合且有大IP加持的《煙花》,竟慘遭口碑滑鐵盧,而票房表現也不如人意。截至目前(12月3日),該影片豆瓣評分僅為5.2分,累計票房6634萬元,貓眼專業版預測總票房約為1.26億元。

難複制《你的名字。》票房奇跡

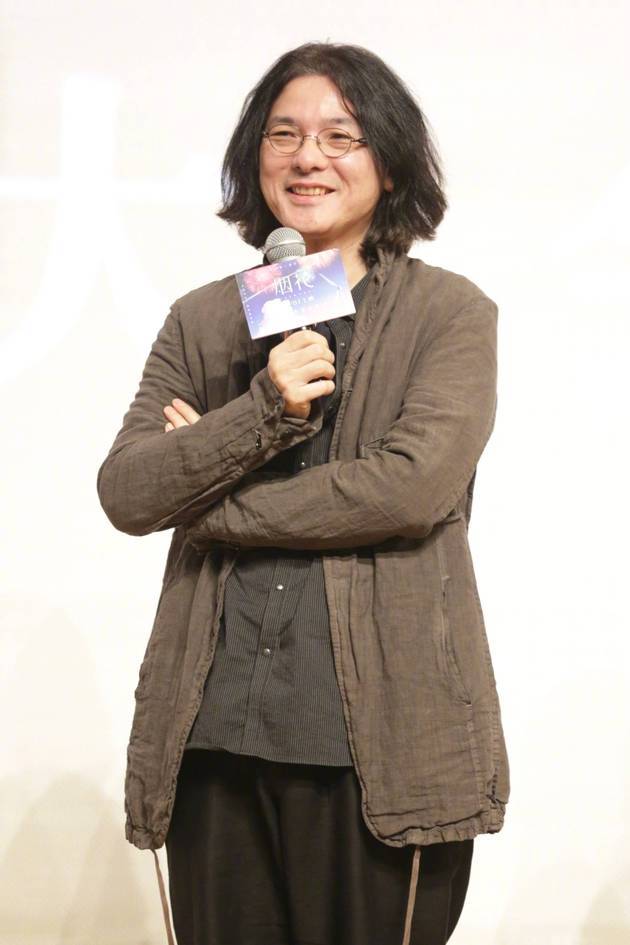

“我在拍這個劇的時候也是想著年幼時帶著酸酸甜甜的感覺,想以畫面的形式、圖象的形式把它展現出來”。在近日於北京舉辦的首映禮現場,一頭中長發、戴著細邊眼鏡的巖井俊二回憶起自己24年前創作的電視短片《煙花》,依然帶著懷舊式的溫情。

▲《煙花》北京首映禮現場,巖井俊二回憶起24年前電視短片《煙花》的創作(圖/主辦方供圖)

彼時,巖井俊二正處於從電視向電影轉型的關鍵時期,埋頭於創作《燕尾蝶》劇本,《煙花》被他看作“整個職業生涯里非常重要的一部作品”。

12月1日上映的動畫電影《煙花》改編自巖井俊二於1993年創作的同名真人電視短片,講述了在一次煙花祭的機緣之下,小男孩典道與朋友祐介、奈砂之間萌生的酸酸甜甜的故事。

▲《煙花》(圖/官方劇照)

與《你的名字。》一樣,《煙花》也由日本東寶株式會社(以下簡稱“東寶”)出品,並且制作陣容相當豪華。由代表作為《魔法少女小圓》的新房昭之執導,《你的名字。》的操盤手川村元氣擔任制片,同時由大根仁編劇、SHAFT制作,菅田將暉、廣瀨絲絲、松隆子等知名演員擔綱配音。

基於以上因素,東寶對於《煙花》格外自信,處處對標《你的名字。》,以期再造爆款。據媒體報道,光線傳媒早在上映前就已買斷了《煙花》的版權。

然而,令人意外的是,種種光環加持的《煙花》居然在上映後遭遇幾乎一邊倒的口碑、票房全面崩壞。

今年8月,《煙花》在日本本土一上映便差評如潮,在日本影評網站Yahoo映畫評分(五分制)一度低至2.2分(截至目前回升到3.13分),遠不及《你的名字》(4.07分),票房也遠無去年《你的名字。》的神勇之勢。

而國內網友同樣不買賬。上映兩天,《煙花》豆瓣評分從5.7分直線降至5.2分,近50%網友打出2星以下評分,紛紛吐槽“劇情莫名其妙”“改編劇本崩壞”“失望”,截至目前(12月3日),《煙花》票房僅為6634萬元,貓眼專業版預測總票房約為1.26億元。

▲截至12月3日14時,《煙花》累計票房6634萬元(圖/貓眼專業版)

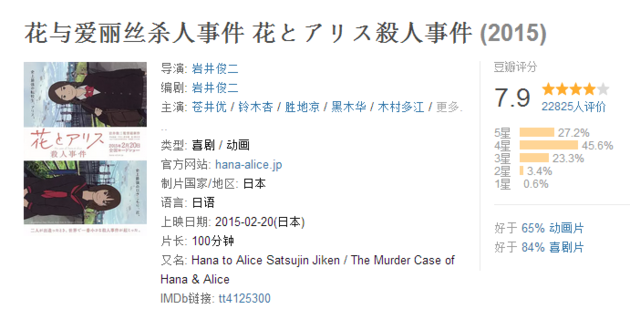

實際上,這並不是巖井俊二舊作第一次被改編成動畫電影。兩年前,巖井俊二也首次嘗試動畫,將自己11年前的影片《花與愛麗絲》改編成動畫《花與愛麗絲殺人事件》,飽受好評。

▲改編成動畫的《花與愛麗絲殺人事件》豆瓣評分7.9分(圖/豆瓣)

▲改編成動畫的《花與愛麗絲殺人事件》豆瓣評分7.9分(圖/豆瓣)

然而,比起《花與愛麗絲殺人事件》的全程參與,這次巖井俊二卻並沒有參與,“川村元氣找到我,說能不能改編成動畫片,並不是我自己去做的”巖井俊二在首映禮現場透露。

不過他也稱常與導演新房昭之溝通,“每一次和他見面談動漫,都會談上兩個小時左右,談完了以後再接著一塊去喝一次,再聊上兩個小時”。

光線的動畫生意布局

2015年年底,光線傳媒董事長王長田高調宣布成立專註於動漫的彩條屋影業,正式布局動漫產業,一口氣公布了籌備中的包括動畫、遊戲等在內的22 部作品,囊括合家歡等五大動漫類型。王長田更是在現場放出豪言:“我希望彩條屋在接下來3年,能沖擊國產動畫的半壁江山”。

放出狠話的光線是有一定底氣的。在此之前,光線的動漫部門已經籌備了兩年多,陸續投資了13家動漫公司,其中包括《大聖歸來》的制作公司十月文化、《大魚海棠》的團隊彼岸天、《秦時明月》系列的締造者玄機科技,以及在光線兩次與東寶合作過程中“牽線”的通耀科技等。

▲截至今年上半年,光線傳媒投資動畫公司情況(圖/每經制圖)

▲截至今年上半年,光線傳媒投資動畫公司情況(圖/每經制圖)

時至今日,已達第3個年頭,光線當年的豪言實現了多少呢?

從票房上來看,《大聖歸來》後彩條屋主導的《大魚海棠》(累計票房5.65億元)、《大護法》(累計票房8760萬元)、《你的名字。》(累計票房5.75億元)。

這三部影片雖具備高熱度和話題性,卻都沒能再複制《大聖歸來》近10億元的票房奇跡,同時還有大制作、低回報的《精靈王座》(2511萬元),和《果寶特攻之水果大逃亡》(834 萬元)《我叫哀木涕之山口山戰記》(1216 萬元)這樣的炮灰作品。而到了今年,彩條屋更是缺乏票房力作。

▲光線傳媒參與已經上映動畫情況(圖/每經制圖)

談及當年的宏願,彩條屋影業總裁易巧數月前曾對每經影視記者表示:“王總的願望,我想還是很有可能實現的,甚至超額完成。”“我們當時做的是5年計劃,有些想法還不太成熟,有些項目也是不成功的,但是開始總有試錯的時候,我們也早有準備,目前推出了《大魚海棠》《你的名字。》《大護法》三部重頭作品,各有成就,其他作品進度都很順利,會在接下來三年陸續推出”。

險死品牌動漫翻生李振聲

1 : GS(14)@2010-08-12 22:53:522010-8-12 NM

三十多歲的李振聲,多年前忽發奇想,創業搞本地電腦品牌,惟一直未能打響名堂,產品幾近無人問津,連腦場也不敢冒險入貨,最後只能瑟縮在平價場中靜靜等待淹沒。

惟公司面臨生死一刻,竟被他誤打誤撞,成功黐上著名動漫公司,取得授權替對方生產電腦精品,想不到因此掹上車邊將自己產品變為潮物,令公司殺出一條新血路,估計今年大賺逾百萬元。

還未與李振聲訪問,對方已開出條件,必須在動漫節前完成訪問及拍照。記者起初以為他因首次參展而忙於工作,才有此要求;但甫見面,才知他早已訂了機票,動漫節開鑼時已身在日本,與家人度假抖暑。

公司搞騷仍舉家旅行,李振聲笑言因為早已超標完成目標,在早前舉行的書展大收旺場,短短一週展期,便已賣出逾千隻印有《阿童木》卡通人物的USB記憶手指。而為了這次動漫節,他事前已斟掂美國著名漫畫公司DC的版權,推出一款4GB紀念版記憶卡。他指這款記憶卡是紀念DC成立七十五周年,除印上旗下《超人》及《神奇女俠》等經典角色外,全港僅限量發售一百張,故此還未正式開賣,便已收到不少漫畫粉絲致電訂購,「呢款精品既實用,又有收藏價值,粉絲實冧。」

從事文職的張小姐,本身並非動漫迷,但路過其書展攤位,亦忍不住買了兩隻記憶手指,「我成日都會用記憶手指,去腦場買嘅款式都一樣,但呢類卡通手指,價錢雖然貴少少,但好特別唔怕同人撞,甚至可以送俾朋友當禮物。」

大牌照住

其實李振聲的公司Metalware,專門向海外動漫公司購入版權,再印在自家生產的電子周邊產品上。現在他手上除擁有美國兩大漫畫公司DC及Marvel近百位卡通人物的版權外,近日更取得後生仔至愛的《機動戰士高達》版權,年底將會推出產品。

他笑言授權產品的「矜貴」,在於其外表,實際成本只增加一角幾毫,但售價卻能提高三至四成,他舉例旗下的耳筒,音質只屬「街邊貨色」,但鍍上漫畫人物「美國隊長」的金漆招牌後,立即變身成潮物,開價二百多元,足足貴同級數的耳筒一倍,但在書展期間幾乎賣斷市。

但他坦言並非所有授權產品都瓣瓣掂,其頭炮作品便險些蝕大本,當時他配合電影《阿童木》上映,生產了一千多部限量版《阿童木》手提電腦。他指當時是被手塚治虫的公司主動揀中合作,事後才明白對方是睇中自己公司規模「夠晒細」,勝在聽教聽話,才主動將生意送上門。他坦言對方若與其他大企業合作,勢必失去話事權,「如果當時手塚治虫搵HP合作,對方點會肯為佢只生產區區一千台電腦呢?」

最後《阿童木》電影票房仆直,連帶他的手提電腦亦滯銷,最後要運到台灣散貨,才勉強打個和。因此他已學精,傾授權產品時主打生產記憶手指等low tech產品,貪其成本低,即使無人問津,也不致損失慘重冇得翻身。

升呢變精品

李振聲指交了不少學費,才能做出點成績。在創業之初,自以為對IT行業熟悉,毅然用高薪向一班Acer的職員挖角,大搞香港本土電腦品牌,期望能如未結業前的TINY般做得有聲有色。可惜甫推出市場,才明白縱使電腦性能與其他一線行家的產品相同,但卻被標籤成low tech貨,只得吉之島及直銷中心肯答應寄賣,而肯幫襯的亦只屬貪平的師奶客,品牌名聲從未彈起。

但自從成功轉型後,賣印上卡通公仔的電腦周邊產品,卻極速「升呢」變成精品,除能殺入百老滙外,連書商三聯及商務也大量入貨,不少潮流雜誌更紛紛報導,吹捧為新一代潮物。

不平等條約

儘管這門生意好處多多,但李振聲亦表示與動漫公司的合作條件辛辣。動漫公司一直視授權產品,是「有就當bonus」的宣傳物品,因此合作時已講明要生產商自行負責生產成本外,更獅子開大口,在產品未出街前,便要收取產品一成售價當作版權費,以他大賣的阿童木USB手指為例,生產一萬隻,便要先付二十萬元給手塚治虫公司,若產品滯銷,他隨時蝕清光,但如銷情暢順想添食,動漫公司就要逐件計錢分紅,「動漫公司根本唔會同你承擔風險,佢哋寧願淨收版權費,仲袋袋平安啦。」

李振聲直指動漫公司的心態難以捉摸,愈受歡迎的產品愈愛慢打鑼,導致他的生產大計胎死腹中,例如《蜘蛛俠》電影近年全球大賣,他便斟掂對方生產精品,惟對方卻大耍太極,遲遲不肯審批,直至熱潮過後仍音訊全無,「當時明知《蜘蛛俠》無論出乜精品都掂,但對方闊佬懶理,令我做少好多生意。」

但他亦敢怒不敢言,甚至有時更要「硬啃豬頭骨」,替對方人氣稍差的作品谷宣傳,新鮮滾熱辣的例子是DC計劃明年開拍《綠燈俠》電影,該卡通人物在香港知名度極低,但DC已要求他在香港推出精品,為未上映的電影升溫,「《綠燈俠》未必有人識,但唔做又唔得,預咗要蝕啦。」

他指明知事不可為也要硬着頭皮照做,原因無非深明動漫公司「一啖砂糖,一啖屎」的作風,間中亦會向他「派糖」,如今年初《鐵甲奇俠2》上映後全球票房高達三億,動漫公司特意為他大開綠燈,讓他生產多款相關產品,預料公司今年埋單仍可賺逾百萬元。

少爺仔創業

面對版權商種種無理要求,他以「食得鹹魚抵得渴」來形容,稱要有很強的心理質素及雄厚資金才「捱得住」。原來李振聲的水源也很充足,其父親李智權在香港經營建材貿易生意,營業額每年高達四千萬美元,辦公室均是自置物業,自幼已是「有米之人」的他,○九年和父親花了六千多萬元,買下富豪海灣自住。

其實李振聲雖在港出生,但一直隨母親在澳洲長大,直至○四年父親要他回港接手生意,他反提出要父親打本創業,李智權無奈答應,但條件是公司仍由父親話事,每日仍會返公司坐鎮。

得父親肯首,李振聲才施施然回港,大搞本地電腦品牌,惜一直發展平平,至○八年netbook面世觸發電腦減價潮,令一向主打平價電腦的他更「冇啖好食」。

面對逆境,他亦無橋自救,身邊人亦曾勸他關門大吉,但碰巧又被他遇到由本地動畫公司意馬製作的《阿童木》在港上映,手塚治虫公司為配合宣傳,找他合作為電影生產一千台限量版電腦,「當時電影公司都只係當噱頭,根本冇幫過手宣傳。」

結果雖然勉強能打個和,但他認為授權產品亦不失為公司轉型契機。本身是美國漫畫迷的他遂主動出擊,四出找美國漫畫公司斟版權,經多番游說下,他答應一力承擔所有生產成本,而對方抱着一試無妨的心態答應合作,結果終憑對方名氣,帶挈生意漸有起色,品牌亦成功洗底變潮,「老實講,如果我啲產品唔印上卡通公仔,真係幾難賣得晒。」

李振聲檔案

36歲 已婚 育有一女

96年 澳洲亞德雷德大學會計系畢業

99年 澳洲亞德雷德大學法律系畢業

00年 在澳洲多間IT公司任職會計

04年 回香港創辦Metalware

父親李智權自幼對他期望甚大,希望有朝一日兒子能承繼衣鉢,想不到李振聲長大後寧願創業,沒興趣接手祖業。

2 : abbychau(1)@2010-09-09 01:41:42

有錢人真係由零開始都玩得起呢d 生意

盒子世界:三个男人的“S曲线”动漫梦

1 : GS(14)@2010-09-11 17:32:05http://www.cb.com.cn/1634427/20100906/148249.html

创业ID 公司:博卡思教育软件有限公司(盒子世界)

合伙人 李炼 孙彤宇 邹咏凯 钟晓秋

管理团队 李炼 邹咏凯

创办时间 2009年年中

初始投入 3000万人民币

风险投资 尚无

一年前,“盒子世界”还需要借助孙彤宇的光环吸引媒体的关注;一年之后,盒子世界1500万注册用户数,让背后“跨界”的团队开始谋划给“盒子”这个形象拍摄一部电影。初步完成了品牌金字塔中用户积累的盒子世界,电影能帮他们顺利占据塔尖的制高点吗?这还将考验他们的耐心。

打开“盒子”

李炼因为梦想拍电影而走进了离电影最近的广告影视创意行业。17年的从业经验,更吸引他的是如何构筑一个商业的模型,使品牌的价值最大化。此外,他还认识了两个“甲方”的人。

之前,他的广告公司做过两个项目:一个是农夫山泉的“为希望工程捐献1分钱”的品牌塑造,另一个是为初创的淘宝网选择了电视媒体这一成本甚高的推广方式。由此,养生堂前任公关总监邹咏凯,以及淘宝网前任总裁孙彤宇也成了李炼的朋友。

在逐渐“看清一个品牌是怎么做的”之后,李计划自己也做一个品牌试试。结合影视创意出身的背景,看到动漫产业的方兴未艾,李炼将构想中的传播对象,锁定在少年儿童。

李炼做动漫品牌的想法与孙彤宇的一碰撞,在“品牌金字塔”底层的用户积累手段上选择了互联网。彼时的一年前,也就是2007年年末,只有两年历史却已拥有70万付费用户,超过1200万活跃用户的美国儿童虚拟社区“企鹅俱乐部”,被迪士尼以7亿美元收购。

去年年中,一个叫盒子世界(hezi.com )的儿童社区上线。“我想知道天空为什么会下雨?蛤蟆为什么躲在草丛里?”深谙广告传播门道的李炼用这样一则广告,经由央视少儿频道将孩子们吸引到“盒子世界”中来,将这个虚拟的“盒子”,“打开、装满、分享”。

最难伺候的“小大人”

李炼将之前博采广告有限公司及博采数码影像有限公司“注入”这项新的事业,与辞去养生堂前来加盟的邹咏凯一道再创办博卡思教育软件有限公司,而刚从淘宝网卸任总裁一职的孙彤宇则作为“天使投资人”的角色加入。因为涉足少年儿童的传播渠道,擅长动画及少儿类电视栏目广告及节目经营的悠扬传播总裁钟晓秋成了他们的另一个“天使”。

一时间,盒子世界的新闻有些铺天盖地。媒体将焦点落在带着“淘宝网之父”光环的孙彤宇身上,这个项目被广泛解读为孙组建团队涉足儿童网上社区领域。不过,事实的“真相”却是,盒子世界其实是李炼梦想中的动漫品牌积累用户的手段之一。

一年的运行之后,李炼介绍说,盒子世界已经从预测中的4500万少儿网民中吸引了1500万的注册用户。这群6-14岁的用户在他们看来是一帮很难伺候得好的“小大人”。

孩子们注意力“转瞬即逝”的特性,使得他们对盒子世界的运行速度要求很高,稍有不满,立刻“爱憎分明”地将之“打入冷宫”。李曾有计划将盒子世界的平台做得更开放,把“埋”在flash格式的东西“拿出来”,但“拿得不对”的结果反而让网站负荷加重,影响了用户的体验。

而小大人们少不了有一点点都想挣脱父母管束的叛逆,一样身为爸爸的李炼、邹咏凯和孙彤宇都体会到。因此,盒子社区上的“父母”专区乃至可以与自己的孩子实现账号绑定的功能都推得“比较低调”。

“小大人”的要求还不止这些。“我们不能不让他们觉得盒子世界太幼稚”,所以我们小心翼翼地去试探和迎合他们的社交和游乐的需求。特别在大龄少儿这一块,推了社区bbs和少儿版“twitter”的功能。

另外,盒子世界的后台管理员都以“哥哥姐姐”的身份出现在社区当中,及时捕捉小大人们的创意并迅速“产品化”,比如将小孩子写的寓言故事制作成flash短片供其他孩子点播,又比如,将孩子们给“盒子”这个形象设计的帽子做成标准化的“道具”供其他孩子选用。

“制高点”有多远?

不久前,盒子世界的办公地点从距离淘宝网总部不远的民居里,搬到杭州北部软件园的一座自己规划建造的6层写字楼。邹咏凯介绍说,2400平米的数码摄影棚在国内同类型影棚里排名第二。

“我是用上半辈子赚的钱来做这个下半辈子的项目。”李炼把告诉投资人的话跟记者又重复了一遍。通过盒子社区积聚少儿人气之后,“品牌要构筑完塔尖的制高点,工程才算完成。”李炼说。要爬上这个制高点,李炼开始筹划“盒子世界”之外的另一个核心项目--拍电影!

在国内像喜羊羊与灰太狼、或者奥飞的悠悠球产品,前者基于500集的电视动画片,后者依靠线下赛事的推广积累,最后都殊途同归——— 用电影的形式登上制高点再往下俯冲,带动衍生产品的进一步销售。这套思路在李炼看来,盒子世界也应如此。

在对接博采广告影视制作的资源基础上,一部以“盒子”形象为主题的数码动画片预告片头已经制作完成。李炼亲自担纲“编剧”一职。当然,对于刚刚大笔投入的专业拍摄设备来说,关于“盒子”的电影也绝不止一部。而初始投资人当中,钟晓秋的背景将会让“盒子”的电影在发行和放映上使出“暂不方便透露的杀手锏”。

只是一分钟制作成本动辄十余万的数字,加上盒子世界又尚未实现盈利,四个合伙人的投资足够支撑接下来的投入吗?除了初始的投资外,博采广告公司目前的业务正在反哺着李炼他们梦的持续。

“好在,我们四个都是很有耐心的人。”李炼说。

记者眼

孙彤宇“隐身”于盒子

孙彤宇在盒子世界刚上线的时候有过一段“闪电般”的露面,之后又恢复了低调。

“他是投资人,也是顾问。”盒子世界总裁李炼道出孙在盒子世界的身份。可以理解的是,目前盒子世界已经不是去年刚上线需要媒体的聚光灯广泛关注的阶段,孙自然就对媒体“隐身”了。

对盒子世界的进展,四个合伙人凑一起商谈的时间也少了起来,“一两个月一次吧,但是经常通电话。”而据记者从小道消息获悉,孙彤宇作为天使投资人的身份,目前又投了另外两个与互联网有关的项目。

动漫服装厂 开业3年月入10万

1 : GS(14)@2010-12-10 17:37:34http://www.cb.com.cn/1634427/20101210/172984.html

随着动漫在我国市场的逐渐火爆,很多投资者开始关注这一行业,付乘龙正是看到这个巨商机,他的动漫服装厂员工不足10人,却月接订单数百份,月销售额近十万元。

随着动漫在我国市场的逐渐火爆,很多投资者开始关注这一行业,付乘龙正是看到这个巨商机,他的动漫服装厂员工不足10人,却月接订单数百份,月销售额近十万元。

员工都是“动漫迷”

付乘龙说,自己也是日本动漫的忠实“粉丝”。

“之前只是单纯喜欢,因为动漫交了很多朋友。最近几年动漫展越来越多,‘coser(扮演者)’们对服装的需求也越来越高。”毕业于服装设计专业的付乘龙,于2007年底投资建厂,他的动漫服装厂,位于武昌民主路的一处民巷。

“团队平均年龄只有20岁。”付乘龙说,是动漫让自己和员工们走到了一起。“年轻人思路开阔,许多新点子用在设计上,总会让人眼前一亮。”开业至今,最多的时候一天赶制服装上万件。

用“专业精神”做生意

“做动漫生意,既要真心热爱,又要有专业精神。”付乘龙认为,正是因为对动漫比较感兴趣,才会考虑开发动漫服装市场。

“传统服装厂对动漫缺乏了解,只求样式和颜色符合订单要求。”付乘龙说,自己的团队有专人负责研究动漫资讯。制作中,不但会顾及服装的面料,还会在设计上与客户反复沟通。

“接到订单后,采购、设计、生产环节都有专人负责。动漫行业竞争非常激烈,每个环节都要尽力做好。”收集订单、赶制服装、订购面料,付乘龙一天的工作时间常常超过15个小时,他笑言:“有时候感觉像是在坐牢。”

据付乘龙介绍,服装厂主要通过网络接客户订单。目前,厂的外文网已经上线,正在进行宣传推广。“网络推广的成本不高,与国外服装相比,我们在价格上有优势,想尝试开拓海外市场。”

店面数据:

前期投入:2万元(主要用于设备采购)

每月房租:1000元

每月支出:约3万元(包括原料采购、物业、水电、员工工资)

每月收入:营业额约10万元

禁售令打擊動漫節炒家損手

1 : GS(14)@2012-07-28 14:36:17http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20120728/16554888

參展商預料賺少了

智傲集團( Gameone)總經理施玲玲坦言,大會今年突施禁售令,使展商可以售賣的產品種類減少,又少了一班搶購限量產品的客人,預計今年生意額可能較去年減少15%。她批評大會的禁售令事出突然,「之前一直冇同我哋傾過,突然就加入新規條要我哋遵守」,她希望大會日後可多與參展商商討。而大會發言人則宣佈,預計昨日入場人次達11.8萬,較去年升2.6%。

禁售令除令部份參展商「賺少咗」,炒家也大受影響。參展商 Hot Toys的限量產品,過去一直獲炒家熱捧,但今年買家需要先在網上預訂,然後才到會場取貨。記者昨午在雅虎拍賣網所見,有炒家將 Hot Toys限量版「美國隊長」首辦放售,原價1,380元,標價2,480元,但無人問津;有炒家索性以低於原價的1,080元開售,但叫價至1,280元便行人止步,相信不少炒家損手。

黃玉郎不怕銷量跌

LEGO香港產品經理林穎琪指,禁售令最明顯的作用是令排隊黨和炒家絕迹,昨日所見,也少了過往豪花數萬元購買產品的豪客;她認為,禁售令使每日客人消費額較平均,「以前頭一、兩日,有啲客一買就幾萬蚊,家平均每人使幾千蚊左右。」她指,由於 LEGO買家多是用家,故今年不變應萬變,依舊有會場特別版,「唔可能喺動漫節裏面嘅貨品,同出面一樣」。

玉皇朝創辦人黃玉郎昨稱,不擔心禁售令會使產品銷量下跌,「係 fans嘅話就會有心嚟買(產品)㗎啦!」

黃玉郎轉戰杭州 籌建動漫城

1 : GS(14)@2012-09-04 11:10:33http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120904/News/ec_ech1.htm

自從2003年為內地製作首部少兒動畫片後,黃玉郎陸續將創作事業轉移至內地,一年多前在杭州建立了工作室,正式在那裏「落戶」。「我喜歡杭州這個城市,氣氛悠閒,而且人們溫文有禮。此外,杭州市政府對動漫業的支持也是100分。」

喜歡杭州悠閒 設工作室

黃玉郎認為,內地自譽為「動漫基地」的省市不下數十個,當中以杭州吸納專才的條件及補助措施最為吸引。加上當地年輕人熱心從事動漫事業,每年入讀動漫專科的人有一、兩萬之多,都為杭州的動漫業供應源源不絕的生力軍,這些條件正是香港所欠缺的。

黃玉郎目前正在為中央電視台製作兩部少兒動漫片,至於內容他就保持神秘,只透露每部動畫分別長達300多集,而且會趣味性和啟發性兼備。作品的創意部分繼續由他本人和香港的班底操刀,後期製作則會由杭州當地的動畫師完成。

面積大過兩個維園

除此以外,不可不提的是黃玉郎將在幾年內實現的雄心大計——在杭州營建一個大型動漫文化創意園。一提到這個創意園,黃玉郎臉上即充滿笑意,連聲音也響亮起來。「這個項目比兩個維園還要大,有點像美國的環球影城,但它會是一個真真正正的中國文化綜合體。」

黃玉郎表示,創意園會再現他歷來創作過的經典場面和人物,適合一家大小一起遊玩。園內還會有一個「中華大街」,分別按漢、唐、宋、明、清朝劃分成5個區域,每個區的建築物、服務員的服飾、工藝品,乃至餐廳售賣的食物,都會仿照該區所屬朝代來製作。黃玉郎希望,小朋友在「中華大街」逛一圈後,就能對歷史產生印象,可以「寓娛樂於教育」。

投資30億 三年建成

他透露,創意園項目投資額達人民幣30億元,會與杭州當地的投資者共同出資,目前正處於籌備階段,連施工最快需要兩到三年才能完成。

2 : GS(14)@2012-09-04 11:11:29

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120904/News/ec_ech2.htm

黃玉郎15歲就走上創作之路,70年代以《龍虎門》的前身《小流氓》走紅,及至80年代再透過收購其他漫畫名作而獨霸本地漫畫市場。黃玉郎創辦的漫畫公司「玉郎集團」也在當時上市,一度為他帶來20億身家,但好景不常,一場八七股災,奪去了他所有,後來他更因為私吞公款而入獄4年,而玉郎集團也只好易手他人。

出獄創立「玉皇朝」

出獄後黃玉郎再創立「玉皇朝」漫畫出版公司,近年該公司以代理人氣海外漫畫為主,為人熟知的作品包括《頭文字D》、《花樣男子》、《鋼之鍊金術師》等,黃玉郎本人則開始將創作移師內地。2003年他為中央電視台製作了首套動畫片,名為《神兵小將》,乃脫胎自其早年名作《神兵玄奇》。到了近年他「北上」發展更為頻密,年前甚至將創作室搬到杭州落戶。

Next Page