唱吧陳華:“唱吧”的未來在移動音樂社交

來源: http://www.iheima.com/news/2015/1209/153164.shtml

導讀 : 黑馬導師、唱吧創始人陳華獲獎“年度十大創業家”,並發表了主題演講。

i黑馬訊(吳丹)12月9日消息,由創業黑馬集團舉辦的創業社群大會今日繼續在京舉辦。黑馬導師、唱吧創始人陳華獲獎“年度十大創業家”,並發表了主題演講。

以下為其主題演講:

唱吧2012年上線,對我人生改變很大,我們做的是娛樂的事情,前幾年我們更多的是思考怎麽讓用戶快樂起來,讓唱吧成為一個公平的、巨大的自動造星機器。

從去年開始,我們花時間考慮了一個非常重要的問題,如果唱吧只是一個純粹的互聯網平臺,會不會太小,我們既然已經在互聯網累積了3億用戶,這些人又都是對音樂有狂熱愛好的人,我們跟傳統行業有沒有可以結合的地方?音樂行業並不僅僅是傳統意義上出唱片、做藝人,包括KTV,音樂節,演唱會,甚至廣場舞也是音樂產業,這里面有哪些東西可以跟我的3億用戶形成結合?研究之後我們發現,KTV領域的O2O方向,線上的視頻直播方向,是值得我們用互聯網工具去改造的細分行業。

另外,唱吧造出的這些小小明星,有沒有可能變成大明星?我們引入了湖南衛視幫我們把美元拆成VIE,也會跟廣電的夥伴有一些合作。之後,唱吧將不僅僅是一款手機APP,而是一個基於手機唱歌的核心社交平臺。我希望唱吧未來能夠成為A股的知名移動音樂社交品牌。

專搜怪黑膠的音樂研究生 他擁有台灣第一張蟲膠唱片、用聽的古早A片

2015-11-30 TCW

|

|

|

現年三十七歲的年輕蒐藏家林太崴,是台大音樂學研究所生,林太崴在蒐藏界闖出名號,是因為他在蒐藏

的第二年,買到了一張他覺得「感覺起來設計得不錯」的唱片,完全沒想到這張唱片竟是台灣史上第一張蟲膠唱片〈一串年〉,另一面是〈大開門〉。蟲膠是蟲的一

種分泌物,其製成的唱片又稱作七十八轉唱片,即轉速為一分鐘七十八轉,唱片分為兩面,一面三分鐘。

在蒐藏的過程中,林太崴逐漸著迷;昔時唱片又是易碎的,當時的七十八轉唱片是一種奢侈品,一面只有三分鐘,才兩首歌,價格昂貴,一個村莊裡可能只有一台留

聲機,「因為取得不易,當時的人聽音樂有一種神聖態度,必然可以聽得出那種(緩)慢的、閒靜的感覺,因為舊時代的人對待音樂的態度不一樣。」

林太嵗說道,蒐藏了十多年的蟲膠唱片,許多台灣、日

本發行的黑膠唱片都讓他嘖嘖稱奇,如日本發行了怪鳥叫聲的唱片,卻用了李小龍當封面;紅極一時的Andy

Williams開口唱日文歌,封面還跟味素合照(早期置入性廣告):至於台灣出版的黑膠,更是類型百百種,從用唐老鴨聲音唱台語帶你遊西門盯,到為了紀

念屏東美和中學校花鍾正芳被殺而發行的《攏觀橋的呼聲》等。 甚至還有「傳聞中有一種唱片要賣到三百塊,要購買還得要通關密語

……,你猜猜看是什麼唱片?」他神秘的說。這張名為《枯木回春》的唱片,是古早人「聽」的A片:唱片中傳來了一男一女以純正台語演出的「愛情動作片」,如

今聽來不感情色反而帶點喜感。「雖然我們現在一根指頭就能聽音樂,但是不要以為老物都是陳舊的;這些唱片吸引著我一直蒐藏下去,就是因為:在老東西裡,你

永遠找得到驚喜!」 撰文者曾郡秋

|

音樂151224大指揮家系列(九)Josef Krips

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/12/24/%e9%9f%b3%e6%a8%82151224%e5%a4%a7%e6%8c%87%e6%8f%ae%e5%ae%b6%e7%b3%bb%e5%88%97%e4%b9%9djosef-krips/

音樂151224

大指揮家系列(九) Josef Krips

蕭律師執筆

約瑟夫‧祈聶士(1902-1974)是位奧地利籍指揮大師,一位醫生的兒子。 他初習小提琴,後加入維也納的一個合唱團。年青時進入維也納音樂學院,師事大指揮家Felix Weingartner(與另一位同時代指揮大師Wilhelm Furwangler齊名)。Weingartner在1918-1921是「維也納民族樂團」的指揮,而祈聶士是該樂團的一位小提琴手。Weingartner後晉升他為樂團輔導員,並擔任合唱團首席。在一次非常短速的通知下,提升他任凡爾第歌劇Un ballo in maschera演出的指揮。

約瑟夫‧祈聶士(1902-1974)是位奧地利籍指揮大師,一位醫生的兒子。 他初習小提琴,後加入維也納的一個合唱團。年青時進入維也納音樂學院,師事大指揮家Felix Weingartner(與另一位同時代指揮大師Wilhelm Furwangler齊名)。Weingartner在1918-1921是「維也納民族樂團」的指揮,而祈聶士是該樂團的一位小提琴手。Weingartner後晉升他為樂團輔導員,並擔任合唱團首席。在一次非常短速的通知下,提升他任凡爾第歌劇Un ballo in maschera演出的指揮。

1921年,他首次以管弦樂指揮的身份在維也納演出,之後也指揮歌劇,並在1929 年 布魯克Bruckner的音樂節和1930年的 韓德爾音樂節出任指揮。與此同時,他開始在國際性音樂會中露面。1933年出任 維也納國家劇院Vienna State Opera的常任指揮,首演 約翰史特勞斯的Zigeunerbaron(Gypsy Baron)歌劇;1935年在 蕯爾斯堡音樂節作首次演出。1935-38年,他任教於維也納音樂學院。

1938年三月,德國納粹兼併奧地利,祈聶士因政治壓力被廹脫離工作崗位,遷離至布爾格箂德,在那裡繼續指揮生涯兩年。但在1939年,他再度受到政治壓力,被迫放棄所有音樂活動。 整個第二次世界大戰期間,他只從事粗下工作幹活。

二戰結束,盟軍進駐維也納,蘇聯邀請祈聶士重整維也納音樂生活。他帶領維也納國家歌劇院、維也納愛樂管弦樂團Vienna Philharmonic Orchestra和維也納交響樂團Vienna Symphony Orchestra作多番令人難忘的演出,使各團續漸恢復生命力。1946年,他重啓蕯爾斯堡音樂節,演出莫紮特歌劇《唐瑝Don Giovanni》;1947年,他帶領維也納交響樂團前赴倫敦,又帶領維也納愛樂管弦樂團前往比利時、法國、意大利和瑞士等地作了成功演出。 可以說,他以個人的努力,對戰後恢復及重整維也納音樂生命力居功至偉。在1950-1954期間,他獲委任為倫敦交響樂團London Symphony Orchestra首席指揮,對該團在戰後的重建貢獻又應記上一功。

他在北美洲同樣付出很大的努力。1954年,他接任William Steinberg的工作,成為美國「水牛城愛樂管弦樂團」的首席指揮,帶領它成為一支國際級樂團。在1954及1960年,他在 辛辛那提五月音樂節Cincinnatti May Festival出任指揮。1963年離開水牛城前往三藩市任「三藩市交響樂團」指揮,一直至1970年為止。1966年,他任紐約大都會歌劇院New York Metropolitan Opera指揮,並在1964-1965年間,領導「紐約愛樂管弦樂團New York Philharmonic Orchestra」上演布魯克全套交響樂。至此,祈聶士被公認為維也納樂派偉大指揮之一。

1971年,他回到倫敦的「高雲花園Covent Garden」,帶領該樂團成功地演出華格納歌劇《紐倫堡的歌手Die Meistersinger von Nurnberg》、李察史特勞斯的《玫瑰騎士Der Rosenkavalier》和貝多芬的《費得里奧Fidelio》。

他在1974年與世長辭,留下不朽的錄音,特別是今天我們能聽到的錄音。

祈聶士是一位形象鮮明的指揮家。在他清晰的手勢和棒下、以及面部傳遞的表情,是很難不會明白他的音樂意圖—後來的 Sir George Solti和他相似而更誇張。如同他的恩師Weingartner一樣,他堅持對原總譜的演繹;通過他的演繹,他將音樂技巧提昇至最高狀態。

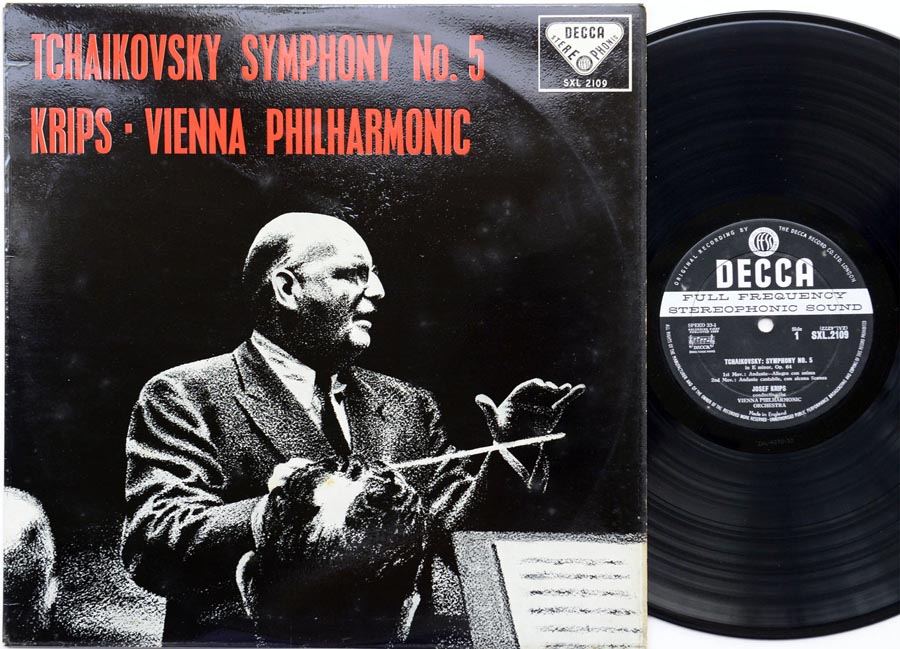

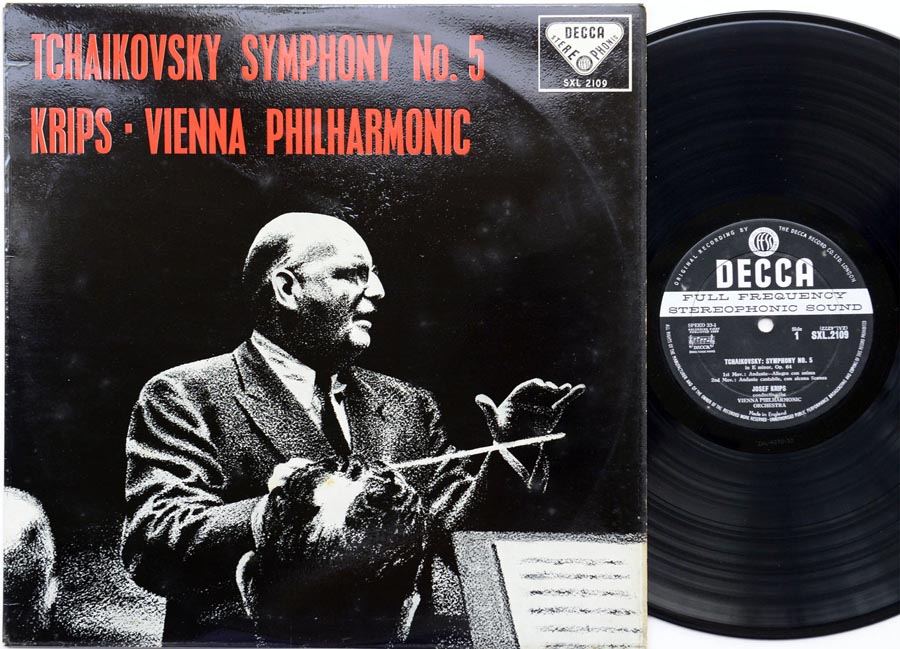

自上世紀四十年代末,他就活躍於錄音室灌錄唱片,開始於替EMI灌錄歌劇,不過都是單聲道錄音。進入五十年代末,身歷聲的新錄音技術面世,他開始替英國另一大唱片公司Decca錄音,灌錄了身歷聲初期音色非凡的唱片,如莫紮特的《唐瑝》和柴可夫斯基的第五交響樂(兩者都是指揮維也納愛樂管弦樂團)和舒曼的第一交響曲“春天”和第四交響曲(指揮倫敦交響樂團),到了現今已成為眾所追逐的昂貴版本。後來他又替美國的Everest唱片公司在倫敦指揮倫敦交響樂團灌錄了整套貝多芬交響樂。 Everest的創辦人之一Belock首創以35mm磁帶收錄,成為現今難求的Belock版。(之所以特別叫Belock版,是有別於以後因Everest陷入財政困難而濫發行的二、三、四版。)除此,他又為鋼琴大師 Arthur Rubinstein伴奏,替美國RCA唱片公司灌錄了多首布拉姆斯、貝多芬和舒曼的鋼琴協奏曲。在他去世前的一段時期,又替荷蘭的Philips唱片公司灌錄了莫紮特後半期完成的幾首交響樂(指揮Concertgebouw Orchestra Amsterdam)。這套交響樂的演繹充分他成為“二戰後莫紮特風格”發展的一位關鍵性人物。他曾風趣地說:「莫紮特是所有作曲家中最難指揮的。我告訴你為什麼:兩小節(two bars)後,你會突然感到被送到天上去。在那裡,你很難固定自己的方位。」他以維也納歌劇院Vienna State Opera為自己保存了他作為一位指揮家的卓越範例,這包括李察史特勞斯的《玟瑰騎士》、史密塔納的《Dailbor》及凡爾第的《茶花女》和《Simon Boccanegra》。

大抵許多人都會忽略,祈聶士在他去世前一段時間替一間叫Concert Hall瑞士資本的唱片公司灌錄了不少唱片,如德伏紮克的《新世界》交響曲和柴可夫斯基的《悲愴》交響曲等。不要小看這間唱片公司,它有能量邀得大家熟識的Lorin Maazel、Charles Munch、Pierre Monteux等大師參與錄音。

香港大部份的新進「準發燒友」,兜兜轉轉、來來去去其實只「發燒」二百欵左右的曲目和大品牌唱片RCA、Philips、Decca、EMI(屬於EMI前身的Columbia和HMV可能都不識)係好嘢,而認識Concert Hall、Everest、Vanguard、Westminster等品牌更是鳳毛麟角。我常對年青人說,由古典時期到近代,除去二十世紀的近代音樂,上下足足有二百五十年,難道就只得那二百餘款?要擴寬「耳界」、多聽不同時期作曲家作品和不同品牌的錄音,才算是「真」發燒。

唱片推介:

EVEREST的貝多芬貝交響曲:No.5(SDBR-3086)、No.6(SDBR-3074)、No.7(SDBR-3088)、No.9(SDBR-3110)。

‧柴可夫斯基的第五交響樂,Decca唱片編號SXL-2109。

‧舒曼的兩首交響曲,Decca唱片編號SXL-2333。

‧史特勞斯圓舞曲:藍色多腦河、皇帝、南來的玟瑰、加速和撥弦圓舞曲。London唱片編

CS-6061。

‧舒伯特第九交響樂 ”偉大”,London CS-6051。

‧海頓第九十六 號“奇蹟”及一○四“倫敦”交響曲。唱片編號London CS-6080。

‧莫紮特交響曲: Philips 6500525(21, 36)、6500528(22, 27, 29)、6500466(31, 38)、6500526(32, 33, 34)、6500429(35, 41)、65004303(9, 40)

‧布拉姆斯第二號鋼琴協奏曲,魯賓斯坦鋼琴,唱片編號RCA LSC-2296。

‧貝多芬第一號鋼琴協奏曲。魯賓斯坦鋼琴,唱片編號RCA LSC-2120。

‧舒曼鋼琴協奏曲,魯賓斯坦鋼琴。唱片編號RCA LSC-2120。

‧柴可夫斯基“悲愴”交響曲,Concert Hall唱片編曲SMSA-2216。

‧德伏紮克“新世界”交響樂,Concert Hall唱片編號Concert Hall SMSA-2224。

‧布拉姆斯第二交響樂,Concert Hall唱片編號SMS-208。

‧貝多芬第五交響樂和舒伯特“未完成”交響樂。Concert Hall唱片編號是SMS-2342。

(本篇曾刊登於今年《發燒音響》十一月號。 現刪去幾乎全部圖片,以適應《掌門天地》體裁,欲窺原文,請往中央圖書館參閱。)

何炅出任阿里音樂CCO 高曉松:正式組成鐵三角

來源: http://www.iheima.com/news/2015/1229/153519.shtml

導讀 : 據了解,何炅加盟阿里音樂後並不會影響他在湖南衛視參與節目主持工作。

i黑馬訊 12月29日消息,阿里音樂集團董事長高曉松今日發布微博宣布,何炅入職阿里音樂集團任CCO(首席內容官)。

圖片摘自高曉松微博

阿里音樂組建於今年3月,由旗下兩款音樂服務應用蝦米音樂和天天動聽合並而成。目標是建立一個能容納音樂生產、推廣、銷售全產業鏈的平臺。

今年7月,高曉松和宋柯正式加盟阿里音樂分任董事長和CEO兩大要職。高曉松微博對何炅的加入表示了歡迎,稱三人聯手正式組成阿里音樂鐵三角。

何炅集著名主持人、歌手、演員於一身,自1998年起,主持湖南衛視《快樂大本營》長達十年之久。2004年,發行歌曲《梔子花開》。曾中國電視金鷹獎、“中國電視榜”等多項優秀主持人獎。

何炅加盟阿里音樂後並不會影響他在湖南衛視的節目。據了解,湖南衛視與何炅簽的是明星經紀合約,而非正式員工。阿里音樂方面稱,是否繼續在湖南衛視主持節目是何炅的個人事情,“就像高曉松一樣,還在主持《曉松奇談》。”

蝦米創始人因“行業現狀荒誕到令人發指”離開音樂行業

來源: http://www.iheima.com/news/2016/0121/153906.shtml

導讀 : “這次轉崗的確是不想幹音樂了,我投身這個行業已經八年,初衷是想讓這個行業跟上時代,但是現在行業現狀荒誕到令人發指”

i黑馬訊 1月21日消息 近日,釘釘創始人陳航在年會上宣布,蝦米音樂創始人王皓將正式加入其團隊。昨日晚間,王皓通過朋友圈確認了自己轉行一事,並稱“這次轉崗的確是不想幹音樂了,我投身這個行業已經八年,初衷是想讓這個行業跟上時代,但是現在行業現狀荒誕到令人發指,好吧,有些行業註定要死去,我幹脆等它涅槃好了。”

蝦米音樂創始人王皓朋友圈截圖(1月20日晚)

此前,阿里音樂董事長高曉松在接受鳳凰科技專訪時表示:未來天天動聽與蝦米音樂這兩款播放器產品將不會再是阿里音樂的主營業務,取代之的將會是能夠打通音樂產業上下遊的平臺業務——這一業務轉型或許是促使王皓離開的原因之一。

資料顯示,王皓是蝦米音樂創始人,音樂人出身,2003年加入阿里巴巴擔任工程師,2007年離職創建蝦米,2012年王皓帶著蝦米音樂重返阿里,並在第二年加入阿里音樂事業部。

加入阿里的原因是王皓在2012年下半年跟各大互聯網公司接觸的時候清醒地意識到:“數字音樂市場這兩年會有很多的變化,會有點類似早期的視頻網站,未來會是一個大資本進入巨頭遊戲的時代,蝦米作為獨立音樂平臺會比較危險,跟一些大的集團,大的平臺在一起,會安全一些。”

高曉松曾經還表示在和王皓的一次長談中對方表現出了一些難過,而高曉松對王皓說:“任何一個小而美的東西,當決定賣給BAT的時候,你其實就想好了的,小而美就應該永遠不賣。”

此外,高曉松還曾透露,近期阿里音樂的平臺產品就會上線,模式與淘寶相同,也會有旗艦店,阿里音樂會保留蝦米作為一個播放器。

對於王皓的加盟,釘釘創始人表示歡迎,“作為中國互聯網行業最知名的創業者之一(指王皓),對產品和行業有很深的理解和前瞻性,而且與釘釘的理念一致。”

音樂160119 Smetana我的祖國 (上)

來源: http://www.tangsbookclub.com/2016/01/19/%e9%9f%b3%e6%a8%82160119-smetana%e6%88%91%e7%9a%84%e7%a5%96%e5%9c%8b-%e4%b8%8a/

音樂160119

Smetana:我的祖國Ma Vlast

蕭律師執筆

《我的祖國》是捷克「音樂之父」史密塔納Bedrich Smetana的力作。

《我的祖國》是捷克「音樂之父」史密塔納Bedrich Smetana的力作。

由於另一位捷克作曲家 德伏紮克Antonin Dvorak聲名太盛,加以史密塔納的作品不算太多,故此他的聲名被德伏紮克所掩蓋。但無論如何,談捷克音樂,不能不談史密塔納;談史密塔納,首先想起的就是現在要介紹的這首《我的祖國》。

史密塔納在1824年,即 舒伯特去世前四年,出生於布拉格,比德伏紮克年長十七歲,算是德伏紮克的「老大」,是發展捷克國民音樂的先驅者。 他是一位早慧的鋼琴家,六歲時已作公開演出。完成傳統教育後,他追隨Josef Proksch學習作曲。 1848年布拉格對奧地利哈布斯堡王朝起義事件,使史密塔納無法在布拉格發展事業,遂遠走瑞典哥本哈根教授音樂及做合唱團指揮,並在那裡開始寫大型的管弦樂曲。

在1860年代,由於波希米亞的政治氣候變得較自由,他回到布拉格任新落成的省劇院指揮,並完成了《勃蘭登堡人在波希米亞The Brandenburgers in Bohemia》和《被出賣的新娘The Bartered Bride》兩套歌劇,後者的歌劇序曲現今成為音樂廳經常上演的曲目。但城中另外一些樂派狂批他的作品,認為他明顯受 李斯特和華格納的前衛思想影響,不利捷克音樂的發展。可能是這些攻擊導致他的健康變差,並辭去劇院指揮一職。他在1872年寫了一套叫《Libuse》的歌劇,但得不到上演。

到了1874年末,和貝多芬一樣不幸,他完全變聾。由於放棄了劇院職務與及針對他的攻擊停止,他在餘下的生命更能專心持續作曲。他對捷克音樂的貢獻漸漸得到認受和贊賞,聲譽被提升至高於他同時代的作曲家,並被視為捷克國民音樂之父。

他在1875年開始譜寫由六首交響音詩組成的《我的祖國》。這是一首有關作曲者所居住的土地──捷克──的歷史、傳說和風景所組成的音詩。頭兩首完成於布拉格,並在那裡得到成功首演。之後他離開布拉格前往長女處居住。餘下四首要到七年後才能全部完成。

他在餘下的歲月完成了《自我的生命From My Life》弦樂四重奏、一些鋼琴獨奏的捷克舞曲、合唱曲和三首歌劇:《吻The Kiss》、《秘密The Secrect》和《魔鬼的牆The Devil’s Wall》。

要到去世前一年1883,他在1872年完成的歌劇《Libuse》始得首演。最初他連一張出席首演的贈券也沒有得到,直至上演前最後一刻才獲邀坐在劇院院長的廂座──其實他只能「看」,不能「聽」,因為他完全是一個聾人──這使我們想起貝多芬演出第九交響樂時的動人情景。

1879年,史密塔納曾寫信給友人,表示他恐懼有一天會精神失常。 到了1882年,他覺得自己抑鬱、失眠、有幻覺、經常頭暈、痙攣及短暫失去說話能力。1883年,他開始譜寫一首新的管弦樂組曲《布拉格嘉年華Prague Carnival》,只寫了序曲和波蘭舞曲就不能寫下去;他又想寫一齣新歌劇《Viola》,以莎士比亞名著《第十二夜》作為藍本,但只寫了零碎片段,他的精神病就惡化了。到了1884年二月中,他已處事混亂,時有間歇性暴力,家人無法照顧,將他送入布拉格精神病院。同年五月十二目在醫院去世,終年六十歲。

現在要介紹的《我的祖國》是史密塔納的第一首大型管弦樂曲,其樂想比前此的作品大膽。 樂評家John Chapham評稱這組音詩為“捷克的歷史、傳奇及景物印象的橫切面……向我們生動地傳遞史密塔納民族觀及對祖國偉大的歌頌”。當此曲在1882年首演時,被捷克音樂界譽為捷克音樂風格的典範。

「Ma Vlast」是捷克語,是「我的祖國」的意思。如以上所述,是由六個樂章,作於1875-1880年代不同時候的交響詩所組成,每首都描繪出波希米亞的一面:鄉郊、歷史和傳奇,每首都追隨先驅者 李斯特的交響詩曲式,洋溢著流行於十九世紀末的民族激情:

第一首《Vysehard》

成於1874年末而首演於次年三月,描繪捷克歷代君王所居的Vysehard高堡。 樂曲一開始,就直接由兩個豎琴奏出Bb-Eb-D-Bb四個音符的主題。這個主題很重要,以不同形式反覆出現在其後幾首音詩。這四個音符代表Vysehard高堡。其後再由管樂組、再加入弦樂組將樂曲推向高潮。在樂曲下半部,作曲者以較快、近於一首進行曲的速度描繪古堡的故事。樂曲最高潮處由整個樂團奏出,代表古堡的倒塌,然後歸於靜寂。開始的豎琴聲再現,表示回憶古堡的美麗,但現在已成廢墟。

《Vltava》是《我的組國》第二段。

這一首最有名了,是經常在音樂龎裡上演的獨立曲目。 Vltava當然是捷克語,而我們在唱片見到的一般是由德文轉過來的Moldau、或中文譯作「慕得河」,是捷克最大的河流。

此曲成於前曲約一個月後,首演亦在前曲首演後的一個月後,是史密塔納最後一次執棒指揮了。全曲長約十二分鐘,是E小調。史密塔納由此至終以「音畫」方式描繪這條捷克最大的河流。

作曲者自己用以下的文字去「解畫」:“這首作品描寫慕得河流,始於兩條小小的「冷」和「暖」溪流,之後滙成一條,蜿蜒穿插於森林和草原之間,流經處可見到農民的結婚盛況。隱約地在古堡宮殿的廢墟,一群美人魚在月下舞蹈。河流繞過聖約翰急流後變得漸寬,然後流向布拉格,經過Vysehard古堡(主題再現),之後雄偉地消失於遠方Labe(或德文Elbe)的終點。”

作者按:原文刊登於《發燒音響》雜誌2016年1月號。本文大量刪除原作示範照片,只留一幅作版頭,以適應《掌門天他》體裁。

音樂160128 Smetana我的祖國 (下)

來源: http://www.tangsbookclub.com/2016/01/28/%e9%9f%b3%e6%a8%82160128-smetana%e6%88%91%e7%9a%84%e7%a5%96%e5%9c%8b-%e4%b8%8b/

音樂160128

Smetana我的祖國(下)

蕭律師執筆

《Sarka》

這是《我的組國》第三首交響詩,完成於《慕得河》的三個月後,但差不多要一年才獲首演。 可能由於耳聾關係,史密塔納自知再不適宜指揮,改由Adolf Cech執棒演出。

Sarka是古捷克傳奇故事的人物,「少女之戰」中一位女戰士的名字。 少女之戰是十二世紀波希米亞的傳奇,講述女人向男人「起義」。 Sarka由戰友(全部都是少女)捆縛在一棵樹上以誘騙男戰士, 並將蜂密酒盛於一個號角中,放在近處。 男戰士首領發現謊稱被女叛軍所縛的她,不虞有詐,將她鬆縛。 Sarka假意答謝相救之恩,向每位男戰士「贈」飲一口蜂密酒。 原來蜂密酒早已混入使人昏睡的藥。當男戰士全部睡著時,Sarka吹起號角,召來早已埋伏好的女戰士,盡屠那批男戰士。 但另一批男戰士趕到,女戰士們不敵,Starka被擒獲處死。這首交響詩就是描述這段故事。

《From the Bohemian Woods and Fields》

原標題是長長的捷克文,現改用一般慣用的英文標題,意思是「來自波希米亞的森林和田野」。這段樂曲純描繪捷克郊區的美麗,沒有講說任何故事,但有一段描述森林的雄偉,及林中的一個熱鬧鄉村節日,整個樂團帶領這樂段走向高潮。

這首音詩完成於1875年十月,八星期後首演。

《Tabor》

Tabor是位於波希米亞南部的一個城市,在 「胡斯戰爭Hussite Wars (1420-1434)」中由人稱“胡斯信徒Hussites” 的極端愛國者所創建。 胡斯信徒的精神領袖就是 胡斯Hus。 胡斯是宗教改革的先驅者,比 馬丁路德還要早一百年,但生不逢時,在 康斯坦茨會議中被羅馬教會判為異端份子,並以火刑處死。支持胡斯的地方貴族及民眾群起激烈抗議,推舉卓越的領導者 傑式卡Jan Zizka在 布拉格起義,對抗羅馬教會以及支持天主教的神聖羅馬帝國,導致長達十五年的胡斯戰爭(或稱波希米亞戰爭)。

戰爭初期和中期,由於傑式卡的出色領導及波希米亞當地先進的兵器工業支援,胡斯系屢次擊敗帝國軍。 但傑式卡染病去世,組織內部發生分裂,分成「聖杯派」(溫和派)和「塔博爾Tabor派」(激進派),形勢於是逆轉。在經濟和政治上較穩固的聖杯派開始和封建天主教陣營勾結。 胡斯信徒逐漸處於劣勢。1434年,繼承傑式卡的塔博爾派眾在 利帕尼之戰中戰死,胡斯運動最終在1437年被羅馬神聖帝國所鎮壓。

Tabor這首樂曲描述這個光輝一時的名城,它在胡斯戰爭中成為中流砥柱。樂曲中引用了胡斯詩歌的開頭兩行“你們是上帝的戰士(Ye Who Are Warriors of God)”。這段交響詩完成於1878年十二月,首演於1880年一月。

《Blanik》

Blanik是波希米亞境內的一座名山,傳說波希米亞公爵 聖文西斯勞斯領導著一支龐大的武士軍隊,在此山內沈睡著,但當國家的存亡處於嚴峻時刻之際,就會醒來拯救它。

不要以為《我的祖國》只是隨意將六首音詩揍合而成。 如細心去分析,當知作曲者布局細密,早有聯繫六首音詩的鍊鍵。 以音樂而言,Blanik的開始正是Tibor的終結,設計出未說明的寓意而在Blanik繼續,猶如戰後的餘波。因此,最後兩首音詩是互相黏貼的一對。 第一首和第二首也一樣:高堡的主題以勝利的姿態在第二首慕得河曲段中得到充分表達,而最後又回歸於Blanik。 還有,在Tabor所引用胡斯詩歌頭兩句,在Blanik末段用同一首詩歌的第三句“和基督同在,最後你必會勝利”以進行曲式接上及完結,意味捷克最終會獲勝。六首音詩緊緊貼合在一起,渾然而成一首甚具氣魄的交響史詩。

唱片推介

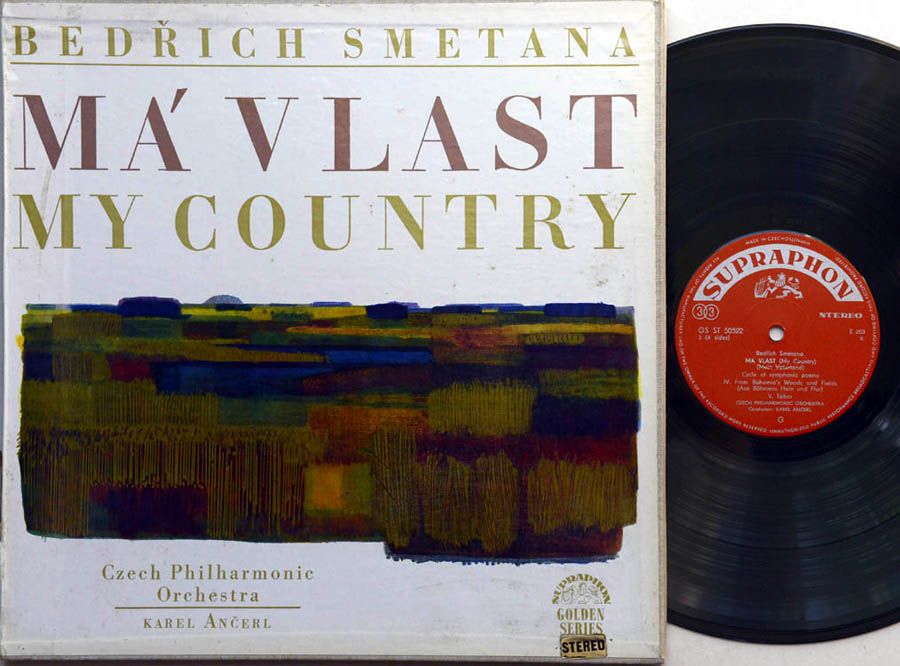

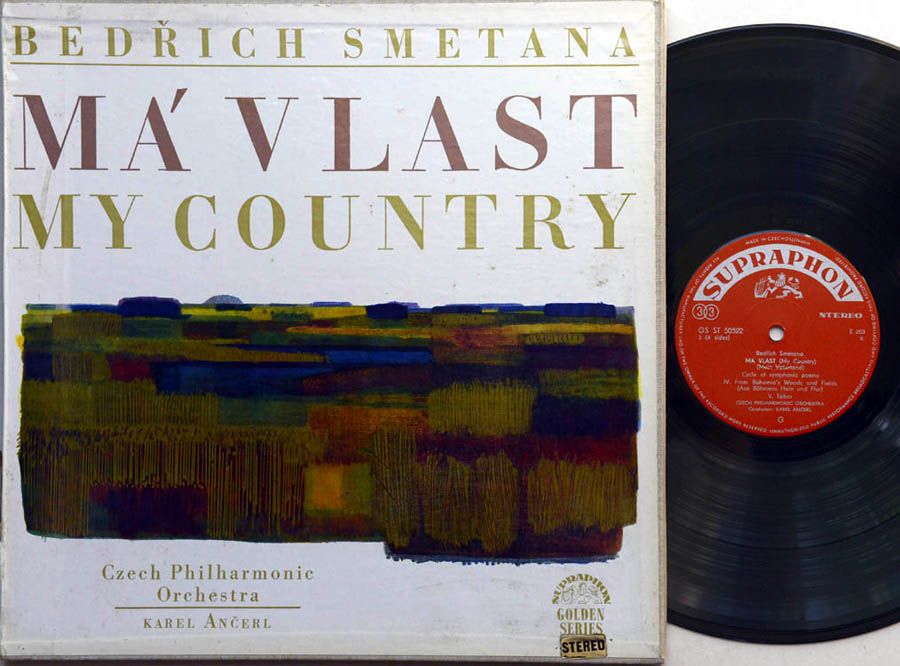

《我的祖國》最佳的演繹是這套由 波希米亞籍Karel Ancerl指揮捷克愛樂管弦樂團的錄音了。單是這首樂曲所喚起的激情,大抵只有對捷克人感染最深。Supraphon GSST-52522(兩碟裝)

Eterna 825921/2(兩碟裝),Eterna是前東德的品牌。 這又是一套由捷克籍的Vaclav Neumann指揮前東德的萊比鍚布業交響樂團的權威演繹。這套錄音非凡了得,絕對是天碟。

Electrola SME-80937/38(兩碟裝)。Electrola是EMI在德國發行的品牌。這套是由英國籍的Sir Malcolm Sargent指揮London Philharmonica Orchestra演繹。英國籍指揮如Sir Thomas Beecham和Sir MalcolmSargent似乎經常對有強烈民族性的音樂,像 西貝流斯和史密塔納等的作品演繹得特別出色。Sargent這套亦然。

以下三套也是好的選擇:

- DECCA SXL-2064/5 Rafael Kubelik conducting Vienna Philharmonic(2 LP)(這套要買原裝正版,不要買復刻版,那是失敗的製作,非常衰聲。)

- EMI SLS-5151 Paavo Berglund conducting Staatskapelle Dresden

- Supraphon 1110-3431-32 Vaclav Smetacek conducting Czech Philharmonic (2 LP)

第二首《慕得河》是熱門曲目,許多人不知道原來是《我的組國》其中的一首音詩。整套六首的錄音並不太多,但慕得河這一段的錄的就非常之多。

美國品牌Westminster WST-14030,Red Stereo才是頭版,由Hermann Scherchen指揮Vienna State Opera Orchestra替Westminster。 這張唱片包含了史的塔納的《慕得河》和《被出賣的新娘組曲》(序曲就很多錄音,組曲卻很少),更還有安納斯高的《羅馬狂想曲第一號》,故很值得擁有。

英國Columbia SAX-2275的「主題王」是德伏紮克的交響樂《新世界》,附《慕得河》。 如不嫌價錢貴,可買頭版「銀藍」,它的音效版的「威力」有多少人「領教」過?

DGG編號136226,要鬱金香版。這是一張由老牌指捍Ferenc Fricsay演釋多首音樂龎經常上演的曲目,包括《慕得河》。

Decca SXL-6024,由匈牙利籍、英年早逝的Istvan Kertesz指揮以色列愛樂管弦樂團演繹多首波希米亞音樂,內裡有史密塔納的《慕得河》和《被出賣的新娘序曲》,還有德伏紮克的《斯拉夫舞曲》,這是一張頗難求昂貴的天碟。

經過布拉格的慕得河,筆者攝於2005年:

原文刊登於《發燒音響》雜誌2016年1月號。本文大幅刪除原作大量照片,只留二幅,以適應《掌門天地》體裁。

音樂160222大指揮家系列(十) Antal Dorati下篇

來源: http://www.tangsbookclub.com/2016/02/22/%e9%9f%b3%e6%a8%82160222/

音樂160222

大指揮家系列(十) Antal Dorati下篇

蕭律師執筆

杜拉提同時擅長編製舞劇音樂給舞蹈團表演。早在1940,他就以 約翰史特勞斯Johann Strauss的音樂為藍本改篇成舞劇《畢業舞會Graduation Ball》給Ballet Russe在澳洲雪梨上演。他又曾將Offenbach的音樂片斷改編成舞曲,供美國芭蕾劇《藍鬍子Bluebeard》演出。我們現今仍可聽到這兩套樂曲的身歷聲版本,由他自己指揮。

1969年,杜拉提首演瑞典作曲家Pattersson的第七交響樂。1971發現了Bruch在1912年曾寫了一首雙鋼琴協奏曲,這首樂曲也由杜拉提在1973年作首演。

杜拉提可算是長壽錄音大師,踏入80年代數碼時代,竟仍能聽到他新的數碼錄音。所灌錄 史塔文斯基的《春之祭》(指揮底特律交響樂團)更獲法國Grand Prix du Disque大獎!

1988年11月13日,杜拉提在他的瑞士家中離世。

除了是一位大指揮家外,杜拉提又是一位作曲家,他寫了最少兩首交響曲,並有唱片錄音。

他有兩本書留存於世。第一本書叫《七十年的筆記Notes of Seven Decades》,在1975年刊行。另外一本叫《內在與外在的安寧For Inner and Outer Peace》,這本書要到他去世後才能面世。

1983年現今的英女皇 依利莎伯二世頒贈KBE勳銜給他,名字後可加上這個縮寫,本可稱為爵士,但規定是只有是英國公民才可以這樣稱呼,而他不能,因他是美國籍。

在杜拉提去世前不久,曾接受美國名樂評家Bruce Duffle的訪問,以下是部份對話:

BD: 「指揮」是可以教的嗎?

AD: 我時常說指揮是不能教的,但經驗可以分享。在藝術的領域,沒有甚麼可以教;你認識多一些,就可以學習多一些,基本的才能不能給與。能夠造就一個優良的藝術家是天份再加經驗。****

你不能服食或註射「經驗素」;你是要去「做」,無論是指揮、歌唱或繪畫。有經驗的人可以幫助— 對年青人而言,不是去縮短成功之路,而是將錯誤減少。

BD: 在歐洲,似乎一個年青的指揮可以藉一間小劇院去學習指揮?

AD: 在往時— 在我年青時,那是唯一的辨法。

BD: 你覺得現時有足夠的指揮,或已太多?

AD: 很難說。每個世代都有許多渴求者,而只有很少能如所願。大多,初時是沒有問題,那是正常的過程。

BD: 一般都認為在過去幾年,樂器演奏和技巧已更趨嫻熟和精巧,指揮也是嗎?

AD: 很不幸的,不是。無論學習、教授與經驗都沒有比五十年前好。但樂團的團員在技術上就比以前好。

BD:那麼他們是比以前的音樂家更好?

AD:以天份而言,不,但他們準備得好。五十、一百年前,確有許多好的音樂家,但今天一般的學校教育好些。

BD:指揮是一種合作的藝術,還是一種獨裁的藝術?

AD:現今世上所有獨裁都不是好事。我想,每種藝術都有一種權威性,權威與獨裁是有很大的分別的。

BD:或者我換作這麼問:指揮是否合作性多於權威性?

AD:當然是合作性較多,因為現在的樂團團員比以前的較佳及更有效率。

BD: 讓我轉話題到你的錄音,你享受錄音嗎?

AD: 非常享受。

BD:唱片的聲音是太完美了,你覺得有危險嗎?

AD:(笑)沒有,太完美永遠不是危險;不太完美卻時常是一種危險。

BD:有些人聽完錄音後去音樂會,期望聽到同樣的演出,你怎說看?

AD:聽錄音和去音樂廳是兩回事。一個人不應沈迷於唱片。唱片確實是似一張演出的照片;批評照片中人和批評一個真人是不同的。 照片需要清晰;如果在拍照時見到一縷頭髮亂了,你先會處理好它;但真人是走動的,在走動中就不能處理。**** 唱片是音樂次要的一面,不是基本的。

BD:但我覺得公眾將唱片當成音樂的基本吧!

AD:那太不幸了。他們要除去那種觀念。

杜拉提唱片推介:

- Mercury SR90054 Tchaikovsky 1812 Overture。這張唱片當年銷售竟達 1,000,000張,將杜拉提、Minneapolis Symphony Orchestra和Mercury這個品牌的名聲大大提高。

- Mercury LPS-9000 Beethoven Wellington’s Vcitory(Minneapolis Symphony Orchestra)。這張唱片可算是1812的姊妹作。英法兩軍攻防音響定位清晰。

- Mercury SR2-9013 Tchaikovsky Nutcracker (London Symphony Orchestra)(二碟裝)這套《胡挑夾子》全套舞樂是杜拉提第二次身歷聲灌錄,是廠方採用35mm磁帶錄音之一。杜拉提第一次是指揮Minneapolis Symphony Orchestra,音域不大開揚。這套新錄音無論定位之準確與音場之寬廣,遠遠拋離第一次。這絕對是一套天碟,與Decca安素美Ansermet相比,是各有千秋,都是《胡挑夾子》上好的版本。

- Philips 6747364 Tchaikovsky Nutcrackner (Concertgebouw Orchestra) (二碟裝)

這是杜拉提第三次灌錄《胡桃夾子》,他似乎對此舞曲有特別偏好。這次他改指揮荷蘭阿姆史特丹音樂大樓樂團,不失飛利浦一貫隱定水準。

- Mercury SR2-9005 Delibes Coppelia (Minnesapolis Symphony Orch)(二碟裝)。

- Mercury SR-90217 Mussorgsky Pictures at an Exhibition(Minnesapolis Symphony Orch)。這張「畫展」震撼的音效,可與 羅連馬素的英國Columbia銀藍版本名盤和安素美的Decca名盤鼎足而三。

- Mercury SR-90016 Offenbach Gaite Parisienne + J.J. Strauss Graduation Ball(Minnesapolis Symphony Orch)。這張唱片中的《畢業舞會》是杜拉提選取約翰史特勞斯的音樂片段所改編而成。另外一面是 奧芬巴赫的《快樂的巴黎人》又是熱門曲目。。

- Mercury SR-90158 Handel Water Music & Royal Fireworks。(London Symphony) 。

- Philips 838504VY Tchaikovsky Symphony No.6 “Pathetique” (London Symphony Orch)

- Mercury SR-90208 Haydn Symphony No.94“Surprise”& No.103“Drumroll” (Philharmonia Hungarica)。杜拉提指揮一群由匈牙利流亡音樂家所組成的Philharmonia Hungaric,灌錄了海頓全部的104首交響樂,初由依約全部由Decca發行。由於Mercury、Philips及Decca同屬一家人,所以錄音有時交互發行。Mercury選取了若幹首拿去再發行。這張是第94號《驚愕》和第103號《滾鼓》。

- Mercury SR2-9007 Dvorak Slavonic Dances (Minneapolis Symphony Orchestra) (complete)(兩碟裝)。

- Mercury SR-90303 Brahms Violin Concerto (Henryk Szeryng, London Symphony)

- Decca 410-110-1 Grofe Grand Canyon Suite, Gershwin Porgy & Bess (Detroit Symphony Orchestra)

音樂160218大指揮家系列(十) Antal Dorati上篇

來源: http://www.tangsbookclub.com/2016/02/18/%e9%9f%b3%e6%a8%82160218%e5%a4%a7%e6%8c%87%e6%8f%ae%e5%ae%b6%e7%b3%bb%e5%88%97%e5%8d%81-antal-dorati%e4%b8%8a%e7%af%87/

音樂160218

大指揮家系列(十) Antal Dorati上篇

蕭律師執筆

安圖‧杜拉提Antal Dorati(1906-1988)

安圖‧杜拉提Antal Dorati(1906-1988)

原籍南斯拉夫,後歸化美國,父母都是音樂人。父親是 布達佩斯愛樂管弦樂團小提琴手,母為鋼琴教師。杜拉提是 李斯特音樂學院Franz Liszt Academy最年輕畢業的學生,時年僅十八歲。 他的老師包括我們熟識的近代匈牙利名作曲家Bartok和Kodaly。

1924年畢業後立即成為布達佩斯歌劇院樂隊排練員,同年即作指揮首演。他在劇院當了指揮四年,轉任當時大指揮家Fritz Busch在 德斯頓歌劇院Dresden Opera的副手。此後成為德國西北部 威斯伐利亞Westphalia的Munster城市劇院首席指揮凡四年。在此四年中,他廣泛在德國、匈牙利和捷克的歌劇院任客席指揮。

自1934年,杜拉提隨著當年歐洲著名的巡迴芭蕾舞團Ballets Russes(負盛名培育芭蕾舞蹈員及編舞家的歐洲「少林寺」.)在歐洲及美國各地巡迴演出。後來杜拉提擔任了由這芭蕾舞團分出來的另一間叫Basil芭蕾舞團樂團的首席指揮。

1938年,杜拉提第一次前往美國出任華盛頓國立交響樂團National Symphony Orchestra of Washington DC指揮和美國芭蕾舞劇院American Ballet Theatre的樂團首席指揮(1941-45)。同期,美國德薩斯州的 達拉斯交響樂團重組,他同時擔任這樂團首席指揮凡四年。1947年,他入了美國籍。此後十多年,他的活動中心主要在美國,很大部份時間是灌錄唱片。

1949年,他由德薩斯州搬到明尼蘇達州,繼Dimitri Mitropoloulos出任 明尼阿波里斯交響樂團Minneapolis Symphony Orchestra首席指揮及音樂總監凡十一年(至1960年),替美國以 芝加哥為基地的Mercury唱片公司灌錄了過百張唱片,有單聲道和身歷聲,其中不少是現今我們仍能聽到的震撼性天碟。當時由於曲目適當的選取、錄製技術優良,加上成功的市場策略,Mercury唱片銷售情況甚佳。

1956年匈牙利人民爆發革命,反抗蘇俄的入侵和受蘇俄掌控的匈牙利政府。起義運動只維持兩個月就遭到嚴厲鎮壓,很多匈牙利人逃離國土到歐洲其他國家棲身。其中一群流亡匈牙利籍音樂家聚首於維也納附近的一個小鎮,由前匈牙利國家管弦樂團指揮Zoltan Rozsnyai發起,組成了一支流亡樂團叫Philharmonia Hungarica。在Rozsnyai和杜拉提不懈的努力下,這樂團終於發展成歐洲樂壇的勁旅。不久,杜拉提與樂團和英國Decca唱片公司簽訂了合約,由杜拉提指揮這樂團灌錄 海頓全部104首交響樂。當時廣泛報導這是個音樂史「世界首創」的創舉。但其實不然,更早前維也納室樂團在Ernst Märzendorfer棒下也曾灌錄過海頓全部交響樂,但發行量很少,單聲道,78轉,今天已很難找到。

1960年,他離開 明尼阿波里斯交響樂團(這樂團後來改名為 明尼蘇達Minnesota Symphony Orchestra)返回歐洲,攻讀意大利巴羅克音樂和前期巴羅克音樂,同時在 漢堡、倫敦、羅馬、維也納等城市演出歌劇。

他在1962年首次指揮倫敦高雲花園歌劇院樂團,首次演出 林姆斯基的《金公雞The Golden Cockerel》。1963年出任英國廣播公司交響樂團BBC Symphony Orchestra首席指揮。在任的三年中,他大大提升這樂團的演奏水平。此後在1965-1972,繼Hans Schmidt-Isserstedt出任瑞典斯德哥爾摩愛樂管弦團Stockholm Philharmonic Orchestra首席指揮、英國皇家愛樂管弦團Royal Philharmonic Orchestra首席指揮,及在1977-1981繼Aldo Ceccato出任美國底特律交響樂團Detroit Symphony Orchestra音樂總監。這三個樂團在他的操練下得益不少。

無可否認,杜拉提是一位絕佳的樂隊技師。 清晰和有紀律的指揮技巧使他成為一位出色的樂團創建者;這些優點更使他成為絕佳的錄音指揮:他每能在限定時間內完成了演奏的錄音。雖然有些倫敦交響樂團和英國廣播公司交響樂團的團員覺得他要求過高,有時甚至突然停止排練,狂罵某些團員演奏不濟,但無論如何他的演繹往往令人心折。

他一生中共灌錄了約600多套唱片,約有百份之七十是由Mercury發行,天碟多不勝數。其他錄音由Philips和Decca發行。所以你如不認識Mercury品牌,你肯定是「走寶」。

杜拉提以演繹柴可夫斯基的作品最負盛名。 他是第一位指揮灌錄柴氏三套古典芭蕾樂曲的全曲:《天鵝湖》、《睡美人》和《胡桃夾子》,而且多次指揮不同樂團演繹。他在身歷聲時代來臨時指揮Minneapolis Symphony Orchestra替Mercury灌錄這三套芭蕾舞全曲,但全部聽過之下,卻嫌音塲和音域稍窄。1958年,他和這樂團將《睡美人》全曲再灌錄一次,及《胡桃夾子》全由頭重錄兩次,一次指揮倫敦交響樂團,仍由Mercury發行;另一次指揮荷蘭Concertgebouw Orchestra,由Philips發行。他也擅長演繹其他的芭蕾舞劇,如Delibes的《Coppelia》,亦是由他第一次全套樂曲以身歷聲35mm磁帶灌錄,這都是Mercury品牌下的天碟。

他亦以演繹柴可夫斯基的作品見稱,灌錄了柴氏的全部六首交響樂和四首樂隊組曲。這些錄音都首次由Philips發行,每首都屬「必聽」之列。他為Mercury灌錄的柴可夫斯基的《1812節日序曲》和貝多芬的《威靈頓的勝利Wellington’s Victory》簡直震撼樂壇。

《1812節日序曲》現今我們差不多人手一張。這個錄音動用1812年有名的法俄戰役中所用的1775年製造的銅炮聲、法國士兵用的步槍聲音和教堂鐘聲加進樂曲—如果你的揚聲器「不夠班」小心「燒喇叭」!這張唱片在當年銷量竟超過一百萬張,並獲美國唱片業聯盟RIAA選為「金碟」!一百萬張的銷售,半世紀後的今天仍是一個驚人的數字。另一張貝多芬的《威靈頓的勝利》,亦加進當年使用的真槍真炮聲配合,英法兩軍相遇激戰,(以英國的《天佑我王》和法國的《馬賽進行曲》象徵兩軍),夾以超靚的身歷聲,聽者如親臨戰場觀戰,十分過癮,這張唱片你能不擁有嗎?。

單是這兩張唱片就使杜拉提和Minneapolis Symphony Orchestra的名聲在國際上廣泛流傳,無人不識。由於杜拉提這兩張唱片的演繹和卓越的錄音,發蟯友對Mercury這個品牌位信心爆棚!

音樂160317你屬第幾流?(上)

來源: http://www.tangsbookclub.com/2016/03/17/%e9%9f%b3%e6%a8%82160317/

音樂160317

你屬第幾流?(上)

蕭律師執筆

不覺得奇怪嗎?擁有多個 貝遼士「幻想交響曲」版本的 “發燒友”(擁有 “幾個”版本都算他發燒了),竟然不知道同一作者所寫近乎他的第二交響樂的《哈勞在意大利Harold in Italy》;願花三、四千元去買Salvatore Accardo的《四季》、並對不同版本評頭品足,説這個「拉」太「斯文」,那個乜乜物物,仿如專家口吻,但對同一作者、屬於同一作品編號第八的另外四首姊妹作(第五至第八首),竟完全不識,是否這四首真的如此不濟,不值 “專家”一聽?

我曾問過幾位叫做愛聽《四季》的年青人,問他們那個樂章描寫「春」、那個樂章描寫「冬」,他們竟答不上來;有些叫做愛聽協奏曲的,卻連什麼叫做「華彩樂段」也不識。問他們 韋華第屬於那個時期的作曲家,他們都O哂嘴;再問是否聽過與 韋華第同時代、在音樂史上同樣有重要地位的作曲家Telemann、Corelli、Marcello、Scarlatti和韓德爾,同樣答不上來。反過來,他們對 巴哈的無伴奏大提琴獨奏組曲和小提琴Partita──當中有多少人知道什麼叫partita?──卻又趨之若鶩,當然只限於幾個被熱捧的獨奏者如Jonos Starker和Viktoria Mullova。

Carl Orff是近代作曲家,他的作品在西方被評為「乾澀、短速刺耳、不依常規、無律性、只重敲擊節奏」,卻又是新進發燒友追逐的曲目。你如說他們喜歡這種曲式,但又怎樣解釋Orff差不多同時期所作、同體裁的Catulli Carmina又完全無人問津呢?羅西尼的六首弦樂奏名曲,旋律性不太強,其實不如海頓、莫紮特等的四重奏的易聽,但後者被嫌棄,前者卻被熱捧,一套二碟裝的菲利浦Accardo版竟扯高到七千多元(還是紅底白字、不完全雙圓圈的版本),那只是眾多9500字頭編號的錄音而已,聲音不見得比其他同期錄音的曲目高出許多—都是由同一群錄音師和器材製作出來的。女小提琴家如 鄭京和、Ann-Sophi Mutter、Viktoria Mullova的唱片特別值錢,David Oistrakh和Leonid Kogan也非常值錢。鋼琴家呢?對不起,他們沒有那個運,似乎沒有那一位像小提奏家那麼值錢!更不要說圓號手和長笛手了。

這就是現實,不管你服不服氣。做成這種環境,有多種因素,新進仁兄仁弟們極端貧乏的音樂知識是主因。你有知識自然有判斷力,不會被別人牽著鼻子走。根據我多年的觀察所得,教育水平和聽音樂的品味有很大關係。 教育水平高的人,如醫生或學者,他們大都喜歡聽「巴羅克時期」(如J.S. Bach、Telemann、Corelli、Vivaldi、Handel等的作品)和「古典時期」(如海頓、莫紮特的作品)的音樂。 已故前財政司 楊啟彥,港大歷史系一級榮譽畢業生,他在做政務官前,不時會到我家一起聽古典音樂,他最喜歡聽J.S. Bach。 他確是一個天份極高的人,可以一邊聽,一邊即興用圖表分析Brandenburg Concerto曲式的結構。這類人吸收知識的意欲與能力較強,故一般音樂知識也相對高,故能容納更廣泛的音樂類別。不學則無術,教育水平相對低的人多喜歡音效誇張的「浪漫時期」及近代曲目,也大多是這類人,願以高價購進前述的唱片

只要你上一上本港售賣二手黑膠唱片網頁,會冷眼發現時下年青發燒友追逐的唱片不外二百欵左右,而且曲目重複(如《四季》就有好幾欵)。但古典音樂歷史上下達三百餘年,單是 莫紮特留存的作品就有六百餘首,所以比例上,二百張唱片所含的曲目就微不足道了。這二百張的熱炒,並非一定都是好聲,而是始作俑者在有「利益立場」下,或別有用心者手上有貨想出而唱好,而眾人不察,中了沙士比亞嘲笑所言:“群眾是盲目、衝動、而易受煽動的。”

古典音樂(廣義上的定義,不是音樂史上稱為「古典時期」的音樂)的世界廣闊無比,要走進這領域,突破這二百張的局限,只有一途:從學習中豐富你的音樂知識,除此別無他法。

古典音樂的簡單歷史是起碼要讀的,由文藝復興時期開始,任何較具規模的書局都不難找到這類書籍,從網上得到的資訊也很方便。你要知道古典音樂不同時期的發展、每時期各有代表性的作曲家、各種重要曲式的簡單結構。開始不用太專門,有個概略即可,這只花看兩套電影的時間。是否再深入就看個人的興趣。(我看過由美國作者Milo Wold等多人所作《An Outline History of Western Music》,中文譯本叫《西方音樂簡史》,可向各位推薦。)

有了這個常識基礎,便可嘗試從每個時期找有代表性的作曲家和他的代表作來聽。我一向有種習慣:例必細讀每張唱片封套背後所有的資訊,包括唱片內樂曲撰寫的過程、作曲者與指揮的簡史、樂曲結構分析等等,很現成,不用他求,而且絕對可信賴。堅持這個習慣,你會發現自己的音樂知識增廣得很快。我自己許多音樂知識就是從這處得來。如有興趣,也可參加一些基礎的樂理課程。

你要聽黑膠碟,必須學會辨認各種牌子的版數。這方面可靠的資訊並不太多。我過去幾在年曾在本刊連續發表過講述辨認各種唱片品牌文章,有許多示範圖,可到圖書館參閱。

當你豐富了音樂知識,掌握了辨認各唱片品牌的門竅,你就能獨立思考,不要理會什麼TAS List,你會有足夠智慧去判斷應否花費四千多元買Accardo版的《四季》,或是否應購買每張要價八萬元港弊由Kogan所拉奏的三首小提琴協奏曲。知識給你建立自信,你不必請教別人,自己可揮灑自如、毫無懸念購買自己心儀的唱片。

(待續)

註:原文刊於《發燒音響》2016年3月號

Next Page

約瑟夫‧祈聶士(1902-1974)是位奧地利籍指揮大師,一位醫生的兒子。 他初習小提琴,後加入維也納的一個合唱團。年青時進入維也納音樂學院,師事大指揮家Felix Weingartner(與另一位同時代指揮大師Wilhelm Furwangler齊名)。Weingartner在1918-1921是「維也納民族樂團」的指揮,而祈聶士是該樂團的一位小提琴手。Weingartner後晉升他為樂團輔導員,並擔任合唱團首席。在一次非常短速的通知下,提升他任凡爾第歌劇Un ballo in maschera演出的指揮。

約瑟夫‧祈聶士(1902-1974)是位奧地利籍指揮大師,一位醫生的兒子。 他初習小提琴,後加入維也納的一個合唱團。年青時進入維也納音樂學院,師事大指揮家Felix Weingartner(與另一位同時代指揮大師Wilhelm Furwangler齊名)。Weingartner在1918-1921是「維也納民族樂團」的指揮,而祈聶士是該樂團的一位小提琴手。Weingartner後晉升他為樂團輔導員,並擔任合唱團首席。在一次非常短速的通知下,提升他任凡爾第歌劇Un ballo in maschera演出的指揮。

打賞

打賞

《我的祖國》是捷克「音樂之父」史密塔納Bedrich Smetana的力作。

《我的祖國》是捷克「音樂之父」史密塔納Bedrich Smetana的力作。