- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

一次搞懂有錢人在想什麼

| ||||||

想像一下,在眼前有一盤很精緻的料理。你會先吃自己最喜歡的菜嗎?還是會把最喜歡吃的菜留到最後吃? 投資家的習慣通常是先吃自己最喜歡的菜。 投資家之所以有這種習慣,是因為他們比較重視結論。那麼,這跟先吃自己喜歡吃的菜有什麼關係?那是因為如果你把它留到最後,萬一吃太飽的話,有可能會吃不下。或者是,有可能會因為突然發生什麼事,在你吃掉它之前就得離席。 也就是說,若把自己喜歡的食物留到最後,投資家無法確保自己一定能吃得到。這其實就是一個很大的「風險」。 投資家的習慣是,他們「盡可能排除無法預測的風險」在投資家的腦中已經有預想的結果,然後再從結果反推思考「目前應該要做的事」;但職場工作者腦中大多是順向思考,他們不會知道結果是什麼,只是緊張的迎接即將要來的結果。 所以說,其實投資家並非「將利益最大化的專家」,反而是「將風險最小化的專家」。舉個例子來說,今天因為一檔股票損失了五百元,投資家不會做的是「這個損失回補之前再忍耐一下吧!」他會做的是盡快停損,然後重新找尋投資的機會。因為對他們來說,回補損失所花費的「時間」反而是種浪費!「花費時間」所代表的意思,就是「這期間所隱藏的機會」也跟著消失。 所以說,投資家的腦中,非常重視「現在」這個時間點。因為下一個瞬間會發生什麼事不知道,這就是一種「風險」。因此,他們盡可能把握現在,這才是他們的作風。 一客牛排價格差很大賺得越多,花的價格越高 日本稅率之高,在世界上也是有名的。可以想像每個日本人都在承受高稅率之苦。 稅金,對企業來說是個不具生產性的「費用」。同樣的,對投資家來說,稅也是「費用」。所以為了盡可能節省費用,投資家對於稅金可是很徹底的研究。但這並不是為了逃稅,而是為了節省稅金。 從這個想法中,衍生出以下的法則。 在某處,有位年收入三百萬日圓的甲先生以及年收入兩千萬日圓的乙先生。這兩個人同時點了一客一萬日圓的牛排。請問,甲先生與乙先生,誰的牛排比較划算? 年收入三百萬日圓的甲先生為了要吃一客一萬日圓的牛排,他必須要賺足包含兩成所得稅的費用,也就是一萬二千日圓。反觀年收入兩千萬日圓的乙先生,雖然同樣點了一客一萬日圓的牛排,他卻必須要賺兩萬日圓才行。因為年收入兩千萬日圓的乙先生,他的所得稅負擔稅率約五成。因此這個問題的解答是,甲先生吃牛排應該是比較划算的! 因此各位要記住,下次有錢人如果請你吃一客一萬日圓的牛排時,其實他是請你 吃的是隱含價值兩萬日圓的牛排。即使是牛排,其中也包含著稅金這樣的「費用」啊! 仔細看看那些成功的人,你會發現他們有個共通點。那就是每個人都童心未泯。他們很習慣想到什麼就馬上行動,所以很容易會看不見周圍的人。 一個行動結果差很大想到就做,是成功必備條件 「如果現在一個人單獨行動,應該會給別人帶來困擾吧!」單獨行動這件事,一 般人也許會考慮再三,但是成功的人不會這樣想。因為他們是以自己想做的事為優先行動。 為什麼會這樣?他們認為往往在等待許可的期間,機會就流失了。時間差就是機會差。「我找時間再做」,到最後通常不做的人居多。 有些腦袋很聰明的人,往往都是在行動前就想了很多,反而到最後都不行動了。 一個成功的人,不會想要去獲得誰的許可,所有事情都是自己做事自己扛,所以 可以很快行動。 為了要成功,必須要先設「假設」,然後為了證明這個「假設」,必須要「實驗」。透過不斷實驗,才有辦法成功。因為是自己證明自己的假設,也就不需要別人的許可或承諾了。 想到,就趕快行動吧!萬一失敗,好好想個藉口通常就沒事了。 如何才能夠成功?不是光想就能成功。而是要不斷實驗,才會越來越接近真實,最後才有辦法成功,方法就這麼簡單!(本文摘自Step 3) | ||||||

天使投資人王童:創業之前要搞懂的幾個問題

http://www.yicai.com/news/2014/01/3372417.html近

日,創業魔法學院舉辦了他們第一場創業公開課。創業魔法學院是一個由創業教育實踐者陸偉、航班管家聯合創始人鄧永強聯合多家機構發起的一個創業教育機構,主要針對互聯網和移動互聯網領域的初創型公司。在昨天的公開課上,作為魔法學院校董的著名天使投資人王童做了「創業與投資」的主題演講,分別從創業者和投資人的角度講訴了創業前應該注意到的幾個問題,對正在考慮創業或者創業之路剛開始的人應該會有幫助,下面內容根據王童演講整理而成:

王童的互聯網之旅開始於1995年,1998年加入搜狐,後來在2005年成為博客中國的管理成員之一,也曾在2006年自己創業,創辦酷客音樂,2009 年創辦了專注中老年市場的網站喜樂樂;在投資方面,王童則是北軟匯智天使基金會的創始合夥人,他的投資案例主要有途牛旅行網和魔方英語等。可以說在創業和投資方面,王童都有一套自己的心得體會。

一、創業

無論是出於追求財富、興趣愛好,還是要踐行自己的人生價值,創業的原因解決之後,就要解決如下幾個問題:

1.創業者需要具備的素質

勤奮、踏實、激情……每個人都是有侷限的,但投資人很喜歡和自己一樣的人。我自己則是認為創業者要有承擔、夢想和胸懷。尤其是在早期,小公司你靠什麼留住人才、發展創大?這個時候你就要有夢想有堅持,有些人說這是「畫餅」,但我認為這在創業過程中是必需的。作為投資人來說,經常有投資投的是團隊的說法,在團隊中我們看中的是戰鬥到最後的那個人。

2.創業初期的一些問題

方向和領域

最好選擇熟悉領域,從陌生的領域開始要付出很多的時間和精力。

合作者和打工者

我的建議是對合作者應該是股東,也就意味著他的才能對你的公司來說是不可替代的;而打工者,則意味著他的才能是可以替代的。現在很多創業者,因為技術比較貴,為了節省成本,就把他變成partner,但他的資源在你長期發展中,很容易變得沒那麼重要。還有一點是合作者一定要有相同的氣場和理念,否則寧願把他當做打工者。

股權結構的分配

現在經常有一種「三一三十一」的分配方式, 就是非常平均,還有一種是很獨的,都是自己的。這裡說下第一種,在股權分配上,我們強烈反對平均主義,這會造成沒有人真正承擔起這個公司,我們認為,一個公司的老大所拿的股份起碼是其他所有人之和,就是要拿到51%以上,甚至是66%以上,這是普遍的規律。那怎麼分呢?創業是一個非常漫長的過程,不斷拿到投資,公司不斷擴大, 任何時候投資人都不許團隊套現,要把你綁到這個公司上,誰有勇氣擔這個責任,誰就有資格拿這個股份。

技術人才,為了節省成本給予一定股份的話,10%足夠了,也不要太多。

第二個股權架構的分配還有個期權池的問題。期權池還有個重要作用是在創始人之間建立平衡,如果創始團隊沒有經過很好的磨合,建議建立一個比較大的期權,20%左右甚至更高;如果團隊已經熟悉了,彼此瞭解,期權池可以在5—10%之間。早點建立期權池,可能對你的持股佔比和權力有一點損傷,但後期建立期權池,那時候可能投資人已經把這個給稀釋了,你再建立期權池就需要拿出一個可以說服的理由。

項目估值

參考一下市場,看類似項目在這個市場上值多少錢。你看報導上別人說他拿了多少錢,你可以砍到一半甚至三分之一來算;投資方所佔的股權你則要按照最惡劣的情況來算,也許會佔到20%甚至25%。都說創業有50%的成功幾率,我們作為天使投資人,希望把你的成功率提到55%,也就是說投資人給你資金、給你資源,也只能提高5%的幾率。特別是早期項目十個能成功一兩個,都是可以接受的,所以我們對回報的要求是十倍以上,早期估值很高的話,後面我們也要求那麼高的回報率,你能做到嗎?我們見過這麼多團隊,基本都是往高了估的,但市場會最終驗證。最後在進行估值時,除了參照目前市場的價格,在互聯網創業,如果你滿足了這三個條件:團隊完整,產品已經出來,已經取得一定的市場數據,我們一般會估到1000萬—2000萬。

3. 尋找投資

尋找投資的準備

瞭解投資者,你的投資者可能是哪些,你的業務是什麼樣的、團隊、數據、估值等心裡要有概念、還有你的Term sheet (投資條款清單)等。這裡要提到的一點是事前瞭解你的投資人的話,可以有效地加速你和投資人的效率。

什麼時候需要尋找投資

在資源允許的情況下,越早越好。大部分投資人可能不是你這個行業的專家,但他們都是商業模式專家,所以在早期,他們能夠給你很多你可能看不到的指導。

如何找到投資人?

投遞項目:這種方式的質量會比較差,早期投遞項目非常多,我們每週看10—20個,沒給你回覆不是你的項目不好,而是我們根本就沒看到,也就是說這種方式效率比較低;

專業服務機構:這種方式見到的項目質量還是有保證的,可以有效降低溝通成本;

利用人脈找到見面機會:對投資人來說,創業項目的團隊的確是最重要的,但如果團隊我們不瞭解、溝通不好,早期的項目我們還是更願意投熟人,所以通過熟人引薦是一種很好的方式。缺乏人脈就要多出去參加活動,建立自己的人脈。

二、 投資

1.我們為什麼要投資?

主要有以下幾個原因:財富保值增值、社會責任、夢想和成就等。在我的理解中,投資的本質就是投資人的錢要建立在高效率的生產力上,就是把過去低效的錢變成高效的。

2.不同的投資人

天使階段的投資方可以分類三類:戰略投資者、天使投資人、天使投資機構。

戰略投資者:比如騰訊、百度、360等大公司,他們投資你的目的和他整個戰略目的是相關的,我們建議早起創業者最好不要拿這些戰略投資者的錢,因為他們不是為了保值增值,而是為了戰略性發展,你也許會碰到種種情況,最常見的是他投了你,但只是觀望態度,這樣的話你在他的對手哪裡就是寸步難行;

天使投資人:這類投資者的特徵主要為資金增值需求,有一些理想、成就的追求,對他們來說,退出不是那麼重要,但專業性和資源有效性可能沒有投資機構理想;

天使投資機構:他們的資金是幕來的,因此有資金增值的需求,也有退出需求,但他們專業性和資源有效性會強一些。

3.尋找項目

投資者找項目主要有以下幾種方式:

前端探針的合作:比如現在很多的孵化器、眾籌平台、創業媒體、服務機構等;還有創業咖啡這種類型的場所;不過最獨特的還是自己的人脈資源;

4.投資人眼中的項目

其實最終看的還是這個團隊,尤其是最後的那個人,是不是真正的創業者。創業失敗了我們可以承受,但我們希望你在這個過程中能夠不斷完善,不斷磨合你的團隊、不斷拿到市場的數據……

估值:就是剛才講的要滿足那三個條件:團隊完整,產品出來,市場數據。這個團隊整體的估值我們認為在1000萬左右,如果你的團隊有缺陷,會往下減一些;如果你團隊很豪華、或者過去有一些相關經驗、或者已經拿到一些市場訂單,會相應加一些,所以目前市場一般估值會在1000萬-2000萬,2000萬的項目就意味著你的產品要滿足非常好的用戶體驗、相對好的市場前景等等葛各種條件。

找到匹配的投資人:不同的投資者有不同的風格,比如我,是興趣型投資者,也許你這個不是那麼靠譜,但你激發了我的興趣,沒準我們就能聊下去;像財務分析型的可能就需要你做好非常完善的準備。一定情況下是需要見什麼人說什麼話,來分析自己和投資者適合的那一塊,但底線是不能放棄自己的原則。另外在談話的頭十分鐘,你們也要一定觀察投資人,看雙方是否合適。

一次搞懂張忠謀看好的Big thing

| ||||||

現在,是二○二○年。 清晨,你被自己設定的鈴聲叫醒,眼睛才一睜開,交通與天氣狀況顯示在洗手間的鏡子裡,提醒你計算過後的精確出門時間、避免遲到。 當你出門準備前往客戶辦公室開會時,不必再低頭滑手機,Google眼鏡直接將地圖投射在眼鏡上,引導你的行進方向;開車時,標準配備自動防止碰撞系統會保持你與前車的距離,少了駕駛樂趣,卻也少了事故機率。 在商店裡,你看到想買的商品,用手機掃瞄一下貨物條碼,就放進了你專屬的購物車裡;出店門前再次確認清單,門口的感應器自動完成行動付款;你剛回到家,選購的貨品也已送來。你把生鮮食品放進冰箱,小螢幕一邊提醒你,最近買太多零食、太少蔬果,該注意一下健康了! 可別以為這些場景,是哪一本科幻小說的夢幻描述;看在全球科技公司的眼中,這,就是即將實現的真實未來。 食衣住行育樂,我們的生活無一處不被徹底顛覆改造,這是人類演化數百萬年歷史以來,改變速度最快的時期,Google眼鏡,只是這一切的開端。 二○二○年,全球行動電話數量已有二十六億支,比今年還要增加三七%;但更驚人的是,聯網智慧裝置的預估數量從二百六十億台到五百億台之間。簡單說,全球每個人平均將擁有三.七個裝置。 這,正是台積電董事長張忠謀口中「美麗的新世界」,更是他預言的「Next big thing」(下一個大潮),就是「物聯網」(Internet of things)。 這也將是科技史上最大的商機,市調機構IDC估計,相關軟硬體總產值高達八兆九千億美元(約合新台幣二百六十七兆元),每年因而產生商業行為產值多達數千億美元;在此之前,不論是電腦、或是手機所創造的商機,都遠遠不及於此。人們利用它,過著更便捷、更安全的生活,更有效率的使用水、電、天然氣、石油等各種天然資源,在十八世紀工業革命後的三百年,人類終於要停止對環境一味的掠奪,靠智慧管理找到與地球共存之道。 這樣的生活,已真實上演……血壓數據與醫院連線,藥物即送到家 改變,已在我們的生活週遭急速發生中。 在新北市的一處建案裡,遠雄與台達電合作、停車位已經配備了電動車充電座,從眺望河景的高樓住宅裡,就能看到充電的狀況;居民透過平板裝置,把定期量測的血壓、心跳、血糖等健康數據,遠端傳送到社區附近合作的醫院,讓專業團隊追蹤,慢性藥自動送到家裡。 如果氣候改變了,室內感測器會依照屋主的設定,自動開啟隱藏在天花板的空調、除濕機以及空氣清淨機;社區主機與新北市政府連線,公車到站資訊、重大政令、或者只是掛號信通知,靠一台屋內的觸控螢幕就能全數得知。 這個從家戶到社區的「智慧化」,其實是透過與中華電信、台達電等七十八家業者合作才得以實現,從急難救護、治安監控到交通流量控制,社區內都已經實現。 這就是張忠謀口中美麗新世界的基本藍圖,所有設備都可以透過網路、互相聯網,形成一個「物與物相聯的網路世界」。 物聯網的第一步,是要讓整個環境都能聯網、並且數位化,透過雲端運算,不斷的傳送各種數據資料到控制中心的電腦,藉此獲得分析的樣本。 第二步,則是驅動整個網絡運行的重要關鍵:智慧化。「不論透過怎樣的裝置,蒐集的巨量數據資料須經處理、解讀、分析,才能真正賦予意義,」中華電信企業客戶資訊通信處副處長柯偉震表示。 舉個例子,十字路口監視器二十四小時拍攝後,取得大量的影像資料、稱之為「非結構性數據」,但如果沒有與警政系統連線,進行人臉辨識,就不可能從中找到通緝犯或嫌疑人、被竊或問題車輛;又如果沒有與周邊路口進行資料交替比對,取得「結構性數據」,即時調整紅綠燈秒數,協助暢通車流,那這套系統、與監視器的大量資料,也是無用武之地。 「這需要的,是電信、資訊、網路各種軟硬體跨產業的整合,」研華智能服務事業群副總經理吳傳輝認為。 這樣的城市,將越來越多……里約已能預測暴雨、土石流因應防災 物聯網的終極成果與目標,就是建構出智慧城市(Smart City)。未來我們透過穿戴式裝置,結合城市內的氣象雲、交通雲、健康雲……,讓人們便捷的生活,最終達到節省耗能、防治災害的目的。 而智慧城市之所以重要,IBM智慧城市業務發展協理張德儀解釋,這是因為全球人口正不斷的往都市移動;世界銀行估計,全球城市人口將從目前的約三十六億人,在二○三○年左右提高到五十億人,增加幅度近四成。 當全世界龐大的人口全都集中在城市裡,對自然環境的衝擊、能源的耗損相當巨大,光是過去五十年裡,淡水的用量足足增加了四倍,如果不透過物聯網當中的智慧電表、水表等等工具,讓資源獲得更有效率的運用,人類的未來將是岌岌可危。 IBM是最早提出「智慧城市」概念的企業之一,已經幫助全球上千個城市變聰明。張德儀以六月即將舉行世界盃足球賽的巴西里約熱內盧為例,市長佩斯(Eduardo Paes)一邊拆掉貧民窟、改建數位學習中心,一邊推動智慧城市,將城市的三十個公共事務指揮中心整合為單一平台。 整合後,里約能夠一方面掌控天氣(如雨天)如何影響交通運輸的資訊,一方面預測塞車、提早因應,並成功預測暴雨、土石流等天然災害的發生,及早擬定應變措施。 中國對智慧城市的關注度也正在提高,今年六百餘個城市當中,中央希望兩百個城市能智慧化,而紓解市中心的交通問題,幾乎是中國各城市第一優先的課題。 然而,從小自個人的數位家庭、大至千萬人口等級的超級智慧城市,到底哪些關鍵技術才是決定趨勢成形的快慢呢?而台灣的科技產業聚落,又能夠在這史上最大商機中,吃到哪些大餅呢? 這樣的浪潮,誰受惠最大?五大類科技廠商,可望成關鍵配角 張忠謀認為,未來物聯網真正的主角,可能是Google、亞馬遜(Amazon)、蘋果(Apple)、阿里巴巴等跨國企業,半導體等可能只是配角;由此觀點來看,台灣業者雖然難以成為左右國際趨勢的主角,至少可以往關鍵配角的方向發展。 德盛科技大壩基金經理人陳威任認為,感測器、通訊、伺服器與雲端、系統建設與裝置及電信服務,涵蓋了物聯網大部分的技術,是未來這波商機中的關鍵領域。 物聯網的「眼耳口鼻」──感測器。這些小元件負責接收、蒐集各種外在環境的訊息與指令,好讓裝置即時做出正確反應。 瑞展產經研究董事長陳忠瑞觀察,面板驅動IC廠矽創電子積極轉型,感測器產品組合比其他台廠齊全,目前本益比也相對低,是台股最具投資潛力的感測器廠。但陳威任提醒,雖然感測器是物聯網中相當有價值的零組件,但目前市場上的一線廠商仍是外商為主,台廠雖有機會,但多在起步階段。 物聯網的「神經網絡」──網路通訊。不論是戶外長距離的3G、4G通訊規格,或是室內Wi-Fi這種短距離的通訊,都是在物與物、物與雲端之間傳導訊號最重要的媒介。 以專攻無線射頻晶片的笙科為例,董事長曾三田看好中國物聯網商機,據悉已拿下中國高速公路重要通行收費的政府標案,法人估計今年營收、獲利成長率至少兩成,光是今年股價漲幅一度高達近八成。 物聯網的「大腦」──伺服器與雲端。想要把散亂無章法的非結構性數據,轉變為整理過、有系統的結構性數據,最重要的關鍵就是伺服器與雲端運算裝置。 這個領域中,康和證券研究員呂宏宇看好廣達的表現。廣達積極佈局雲端多年,不論在伺服器儲存或雲端服務,都有跟國際大廠合作的能力,雖然台灣陸續有其他業者投入,但目前還沒有人像廣達一樣能提供完整的解決方案。 物聯網的「骨骼與肌肉」──基礎系統與穿戴式裝置。不論是蒐集資料,還是實際運用結構性數據,全都要靠它們去執行。 元大投顧分析師黃柏璁表示,看好工業電腦龍頭研華的佈局,技術與公司組織都積極準備,研華已將內部事業部切分為四家虛擬公司,決策效率比規模不及它的競爭者更為靈活,並已獲得物聯網相關訂單,儘管近一年來股價成長了逾六成,未來的增值空間仍大。 整體看來,陳威任認為,台廠在硬體部分,不論是提供晶片模組或硬體組裝,因有電腦和行動通訊時代累積的經驗,依舊能得到各國訂單,佔有一席之地;但更值得看好的,是有能力提供附加價值較高的雲端服務與物聯網系統建置等廠商,未來台灣產業鏈應該積極往相關領域發展。 【延伸閱讀】2020年,物聯網商機熱到發燙267兆元,全球產值將達到新台幣267兆元,是今年IT支出的4.16倍。300億台,全球聯網裝置將達到300億台,是今年的17.6倍。10倍,數位資料量將達44兆GB,是去年的10倍。 【延伸閱讀】智慧城市,把你的生活變聰明──物聯網架構圖(以Google眼鏡應用為例)1.感知層我們接觸的各種穿戴式裝置、手機、電腦等可用工具:Google眼鏡等舉例說明:戴Google眼鏡和朋友去看電影2.網路層把個別裝置的資訊上傳至網路資料處理中心可用工具:4G/5G、Wi-Fi等舉例說明:查找離電影院最近的停車場3.應用層將蒐集到的資訊整合再歸納提供氣象、交通服務可用工具:雲端運算、服務支援等平台舉例說明:停車業者回傳有無車位訊息 【延伸閱讀】5大領域、30檔關鍵台股出列──物聯網概念台灣指標個股1.通訊類股:笙科、亞信、聯傑、創傑、瑞昱、智原、盛群2.感測器類股:矽創、立錡、鑫創、利順、原相3.伺服器與雲端類股:廣達、緯創、喬鼎、雙鴻、川湖4.系統建設與裝置類股:研華、英業達、神達、華碩、宏?痋B美律、融程電、精聯、磐儀、宏達電5.電信服務類股:中華電信、台灣大、遠傳整理:吳中傑 | ||||||

一次搞懂iPhone 6的威力!

| ||||||

今年七月,iPhone 6的生產線啟動,台股的萬點行情也正式起跑。 全世界最令人期待的科技產品,iPhone 6即將在九月現身,究竟這支手機的威力有多大? 《商業週刊》科技組總動員,進行一場台灣蘋果iPhone 6供應鏈的大追蹤,從上游半導體到下游組裝廠,從高科技到傳產業,發現台灣科技業史上,從未有過的一個龐大訂單熱潮。 就在六月第二週,鴻海董事長郭台銘與和碩董事長童子賢,都正式接獲通知,蘋果iPhone 6供應鏈名單確定。這兩大組裝廠各自拿到七成、三成的iPhone 6組裝訂單,正式啟動在中國的招工大計。 雖然這兩家公司入選早就在市場預期中,但真正令這兩家大老闆驚訝的,是這次iPhone 6訂單的數量。 台灣正熱!將成亞洲唯一獲利股價齊漲國 「(iPhone 6)數量沒有一代可以比,」一家供應鏈高層主管透露,蘋果下給他們的量月月走高:七月量產三百七十萬支,八月出貨量月成長一.七倍,九月出貨量將再比七月成長兩倍! 今年以來,各界對iPhone 6的出貨量有眾多臆測,從六千萬到九千萬支不等,經本刊訪察,首批訂單至少有六千八百萬支,比起iPhone 5上市時的訂單量整整多出一倍!光是鴻海分配到的iPhone 6訂單量,今年就將貢獻鴻海將近一兆元營收。 台灣五大筆電代工廠上半年筆電出貨量約六千萬台,換句話說,蘋果光是一季的手機訂單,就可以抵上筆電訂單半年的出貨量。 「一支手機救台灣,已是不得不承認的事實。」這位蘋果供應鏈高層主管說,等到九月發佈,市場只會籠罩蘋果光,其他手機廠將靠邊站。 iPhone 6這支手機救了台灣,不僅讓死氣沉沉的科技業,重新動起來,也救了台灣股市,台灣在紐約華爾街的外資機構心目中,已經超越韓國,成了華爾街的亞洲新寵。 資產規模高達七百一十四億美元的柏瑞投資(PineBridge)全球資產配置投資主管凱利(Michael Kelly),談及亞洲出口國家的展望時指出:「目前真正的甜蜜點在台灣。」他認為,台股科技類比重大,加上蘋果將推出iPhone 6及新iPad等新產品循環登場,將會帶來大利多;而且「台灣很可能是亞洲唯一一個股價與企業獲利齊上漲的市場。」 柏瑞投信投資長唐雲益補充,台灣科技業不乏在蘋果供應鏈卡到好位置者,晶圓代工和鏡頭,如同軍火商寡佔市場,加上穿戴式技術、物聯網訂單,未來一、兩年看好台灣科技業。 台灣股市今年至今漲幅達一一.二%,在亞洲主要股市僅排在印度和泰國之後,名列第三,而韓國反而卻跌了○.○七%。 統計二十二檔掛牌的iPhone 6直接供應鏈(含上市與上櫃)股票,有七成公司的股價,都創下五年新高。一位蘋果供應鏈高階主管打趣的說:「如果沒有蘋果,就沒有上百元的鴻海,一百二十元的台積電,也不會有破兩千四百元的大立光。」 韓國降溫!三星股價下跌,手機銷售量也下修 外資更是用實質行動,展現看好台灣的態勢。今年以來(統計至七月三日)外資在台灣買超金額高達一百零五億美元,大勝韓國的三十五億美元,是亞洲主要股市裡外資買超最多的國家。 台灣一片看好,韓國則愁雲慘霧。 瑞銀證券在六月二十六日舉辦台灣企業論壇,包含台積電、日月光等蘋概股參與,與會的瑞銀證券分析師謝宗文感受深刻的說,參加論壇前,客戶先到韓國,看到「三星供應鏈廠商都很悲觀,但是到了台灣,氣氛一變,每家企業都自信滿滿。」 iPhone 6尚未出鞘,佔韓國股市權重達一八%的三星電子股價,已先反映,從五月高點約一百四十五萬韓元,下跌到六月中的一百三十二萬韓元,高盛在五月下調韓國股市評等並指出:「韓國股市從美國經濟復甦受惠程度不如台灣。」 台灣南部一家軟板零件供應商的董事長,第二季發現來自韓國的訂單減少,請業務去打聽,才知因為三星手機銷售量下修,韓國軟板廠訂單被砍了五成,「連韓國第一大軟板廠Interfelx都苦哈哈,還有的客戶連廠都想賣了!」 此外,三星過去在大尺寸手機市場稱霸的地位,已經受到威脅。iPhone 6不僅螢幕尺寸變大,規格更是全面提升。這些改變,讓台灣的蘋概股家數大增,打入iPhone 6的台灣供應商比iPhone 4時代增加近一倍,由十五家成長到二十八家! 過去,iPhone 5台灣供應鏈佔台股市值僅八.七%,但此刻,iPhone 6供應鏈佔台股市值約二○%,史上最高,一掃過去對台灣科技業悲觀看法。 原本,外界預期這次蘋果為分散風險,會擴大供應商數量,但是現在看來,這次的單子並沒下在成本低的中國,重要零組件依舊掌握在台灣手上,為什麼? 首先,是台積電歷經兩年準備,今年正式直接供貨蘋果A8晶片,成為半導體的「發包商」,嘉惠半導體供應鏈。例如,台積電下游的封測股日月光和IC基板景碩,都間接受惠;台積電旗下的精材公司,也成為蘋果唯一指紋辨識封裝廠;加上台積電擴廠,設備廠也雨露均霑,如家登、漢微科等。 後勢看好!科技股加持,台股指數最高上看萬點 有人因此從中、日等國業者手上搶回訂單,如電池模組廠新普、麥克風製造商美律,分別從中國的德賽電池、歌爾聲學公司搶回訂單;製造石英元件的台灣晶技,則搶下日商訂單,蘋果占其營收由兩成成長為四成。甚至,連小到螺帽的零件,都由中鋼子公司中鋼精材吃下。 換言之,iPhone 6帶來的是「有基之彈」,讓今年台灣科技業的獲利將創下新高。 高盛證券亞太區首席策略分析師劉勁津就預估,台灣整體企業是亞洲唯一營收往上成長的市場。台灣企業今年營收成長一四%,明年再成長一八%,劉勁津表示,成長主要來自科技股,而半導體和iPhone 6供應鏈是主要亮點。 科技股業績的加持下,高盛還樂觀預估未來十二個月,台股指數高點為一萬零五百點。 越接近iPhone 6上市時間,外資報告越競相調升台廠股價和獲利預估值,巴克萊資本證券把台積電股價調到一百六十元的歷史高點,麥格里(Macquarie Research)也預估大立光今年每股稅後盈餘將破百元,達一百二十六元。 一位iPhone 6的零組件供應商高階主管,以「最健康紮實」形容這一次的蘋果訂單。他指出,比起其他品牌有一餐沒一餐的下單,蘋果預測相對準確,每一代產品的量持續放大,連帶讓每家供應商都賺錢,只是賺多賺少;因此對供應商來說,只要拿到案子都是加分,「今年下半年鐵定供不應求。」 根據RBC Capital Markets調查四千位使用者發現,當iPhone螢幕變大後,想換智慧型手機的使用者,有接近五成在未來三個月會考慮購買iPhone;就算不想換手機的使用者中,也有三五%會因為iPhone尺寸變大而考慮換機。 這是一張跟時間賽跑的訂單,從確認數量、組裝到上市,僅有三個月期間,只要有一個小環節出錯,就會拖延上市時間,也考驗台灣科技業的能耐。 蘋果希望藉著大螢幕反擊三星,這一仗不僅關係蘋果能否重返王者榮耀,也牽動著台韓科技的消長。雖然蘋果光是股價上漲的保證,但過去五代iPhone已證明,在蘋果手機出貨高峰過後,股價激情亦會跟著褪去,如果無法在蘋果訂單後,提升自己,最後也會被蘋果拋棄。 此次iPhone 6雖大增台灣供應商數量,但也有正嵗、順達科等過往iPhone供應商被踢出局,如何利用這個機會,讓蘋果的量變帶來產業的質變,才是台灣科技業提升競爭力,甚至打敗韓國科技業的關鍵。 【延伸閱讀】它將創下iPhone史上最大出貨量,貢獻台股56.7%漲幅——iPhone 6影響台廠5大關鍵 ●關鍵1》新品首季銷量預計創歷代新高!iPhone 4(2010/6上市):4,000萬支iPhone 4s(2011/10上市):3,300萬支iPhone 5(2012/9上市):3,400萬支iPhone 5s+5c(2013/9上市):5s3,600萬支+5c1,140萬支=4,740萬支iPhone 6(預計2014/9上市):4.7吋6,000+5.5吋800萬支=6,800萬支註:iPhone 6為預估出貨量,分析師訪察供應鏈後推估,出貨量將帶動銷量創新高 ●關鍵2》台廠接單家數,比iPhone 4多近1倍iPhone 4:15家iPhone 5:23家iPhone 6:28家(台積電首次進入) ●關鍵3》蘋概股市值總和6兆,約iPhone 5時代3.6倍iPhone 4:1.95兆元iPhone 5:1.70兆元iPhone 6;6.05兆元註:蘋概股市值為上市、上櫃和興櫃 ●關鍵4》18家上市直接供應鏈,今年貢獻台股大盤逾518點前五名:1.台積電/255.21點2.鴻海/101.70點3.大立光/54.31點4.日月光/35.15點5.可成/21.03點18家總計:518.72點(貢獻台股56.7%的漲幅)註1:僅列出直接供應鏈,代理商、通路商等間接受惠者不列入計算註2:統計區間為2014/1/2~2014/7/3 ●關鍵5》今年以來外資買超台股,比韓股多2倍外資買超台股:105億美元外資買超韓股:35億美元註:數據統計至2014/7/3 資料來源:igold籌碼大師、彭博社整理:曾如瑩、吳中傑 【延伸閱讀】你不知道的iPhone 6背後秘密 1.組裝員人數,是筆電10倍一支iPhone 6組裝需要500位作業員,筆電只要50人 2.體內「黑壓壓」蘋果要求iPhone 6內裝零件全部都得是黑色 3.毛利少8.4個百分點因螢幕成本墊高,iPhone 6毛利45%,低於iPhone 5的53.4% 4.據傳天線向宏達電取經模仿HTC十字天線設計,解決金屬機殼背板阻擋收訊的問題 5.機器人也是作業員鴻海可能啟用機器人大軍;F-鎧勝導入自動化,產線人力少9成 整理:吳中傑 | ||||||

徹底搞懂石油石化產業鏈:石化產品價格是如何形成的

來源: http://www.gelonghui.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3936&page=1&extra=#pid7771|

徹底搞懂石油石化產業鏈:石化產品價格是如何形成的 目前,我國有三個期貨品種屬於石化產品。一是上海交易所的燃料油;二是鄭州商品交易所的PTA;三是大連商品交易所的LLDPE。在這三個品種之中,燃料油屬於石油產品(簡稱油品),而PTA和LLDPE屬於化工產品。由於油品的煉制不存在所謂的“中間體”,且國內具有成熟的現貨交易市場,因而價格的形成過程較為簡單。在我國,盡管大部分油品仍由發改委定價,但石腦油和燃料油已經采取了市場定價的方式。鑒於煉油企業處於產業鏈的上端,因而油品的價格形成也具有某些壟斷特征,地方小型煉廠往往處於不利的地位。 石油石化行業的地位和作用 石油石化是重要的基礎產業,它為國民經濟的運行提供能源和基礎原材料,許多國家都對該領域高度關註。而原油位於石化產業鏈的源頭,在全球能源消費中占很大比例。如在2004年前後,歐洲和亞洲約為32%,中東地區高達53%,中南美洲約44%,非洲約41%,北美約40%。2008年,全球每天消費原油大約為8600萬桶。全球最大的原油消費國是美國、中國和日本。石化行業在我國的國民經濟中占有相當大的比重。以1999年至2003年的平均值計算,中國石化行業工業總產值占全部工業總產值的14.4%,工業增加值占約16%,總資產占比約13%,產品銷售收入占比超過14%,而石化行業工業增加值約占GDP的4%。 石化行業的地位不僅體現在其占國民經濟的比重上,也體現在其對整個國民經濟提供的基礎性作用上,其基礎性作用和支柱性地位體現在下列三個方面: 1.為生產和生活提供能源。根據IEA的數據:2005年,在中國的一次能源總需求中,石油占18.8%,是除煤炭以外最大的能源資源。我們常用的汽油、煤油、柴油、石腦油、燃料油等都是石油的下遊產品。2.為國民經濟發展提供原材料。石油不但是重要的能源物質,也是化工行業的重要原料。從上遊的石腦油,到中遊的各類中間體,以及下遊的合成樹脂、合成纖維和合成橡膠等,都是石化產業的重要原材料或者產品。化工領域是個巨大的行業,其產品涉及到人類生活的方方面面。上至航天航空等高科技產品,下至服裝和生活日用品,無一沒有化工原料油的身影。3.支持與促進農業發展。在農業領域,除農機動力需使用燃料之外,化肥占據了很大的比重。此外,現代農業大量使用塑料薄膜,推動了農業的發展。 石油石化產業鏈的構成 石油化工是指以石油和天然氣為原料,生產石油產品和化工產品的整個加工工業,包括原油和天然氣的開采行業和油品的銷售行業,是我國的支柱產業之一。通常可以將石油石化產業分為:石油開采業、石油煉制業、石油化工、化工制品和化肥行業等。 “石油開采”指的是將原油和天然氣從地下采出的過程,並將原油和天然氣分離。“石油煉制”指的是將原油加工成汽油、柴油、煤油、石腦油、重油等油品的過程。“石油化工”指的是,將石油產品和石化中間品加工成石化中間品的過程。而“化工制品”指的是將石化中間品加工成制品的過程。“化肥行業”指的是將石油產品合成為化肥的過程。每個過程有其自身的功能和特點。具體分類和特點如下: 石油工業包括全球的勘探、開采、煉制、運輸(通常利用油輪和管道運輸)和油品銷售等。石油也是許多化工產品的原料,包括醫藥品、熔劑、化肥和塑料等。該行業通常被分為三個主要部份:上遊、中遊、下遊。通常將中遊納入下遊之內。 石油石化產業鏈 石油領域的上遊通常指原油和天然氣的尋找、采收和生產,被稱為勘探和生產領域。還包括尋找地下或者水下油田和氣田,和鉆井等工作,以及後續開采原油和收取天然氣等油井的運營工作。 下遊領域包括石油煉廠、化工廠、石化產品的分配和銷售環節,以及天然氣銷售企業等。下遊行業涉及數千種油品和化工產品,如汽油、柴油、航空燃料、取暖油、瀝青、潤滑劑、合成橡膠、塑料、化肥、防凍劑、殺蟲劑、醫藥品、天然氣和丙烷等。 石化產品價格形成機制 為了便於研究價格的形成和傳導過程,本文根據價格形成和傳導的特點,按照石油產品(簡稱油品)和化工產品兩大類進行分析。 1.價格傳導的過程 鑒於化工領域廣泛存在著“中間體”,而國內又缺少交易“中間體”的現貨市場。因而我國石化終端產品的價格形成過程較為複雜,往往受到上遊價格壟斷的影響。 產業鏈圖顯示了石化產業鏈的主要環節,其產業鏈末端產品的價格經由各自產業鏈的加工環節傳導形成。如圖所示:石油餾分(主要是輕質油)通過烴類裂解,或裂解氣餾分可制取乙烯、聚乙烯、丁二烯等烯烴和苯、甲苯、二甲苯等芳烴。芳烴亦可來自石油輕餾分的催化重整。石油輕餾分和天然氣經蒸汽轉化、重油經部分氧化可制取合成氣,進而生產合成氨、合成甲醇等。三烯三烴經與無機產品反應可獲得“中間體”,包括PE、EG、聚乙烯醇、丙烯晴、已內酰胺、對二甲苯等,也就是產合成樹脂、合成橡膠等產品的原料。 通常價格的形成主要受兩種因素主導:一是消費拉動,二是成本推動。在這兩種類型之間,價格傳導的過程和效果也大不相同。 (A)消費拉動型 在消費拉動的情況下,受下遊需求增長的影響,價格開始上漲。此時,該加工環節的邊際利潤也隨之增長,進而拉動原材料價格的上漲。這一過程在產業鏈中的每一個加工環節中重複,直至傳導至產業鏈的源頭石腦油(或者天然氣)。這一過程有時也會在某一環節受到阻礙,特別是在產能遠遠大於產量或者需求的環節。 (B)成本推動型 在成本推動的情況下,產業鏈源頭原材料價格首先上漲,其結果要求將增加的原材料成本轉嫁到該加工環節的產品價格之中。這一過程在產業鏈中的每一個加工環節重複,直至傳導至產業鏈末端的終端產品。不同的是,成本的推動不如需求的拉動那麽順利。由於產業鏈中下一環節的阻礙,而無法完成價格傳導過程,致使該加工環節的邊際利潤降低,甚至處於虧損狀態。事實上,上遊價格的向下傳導,必須得到下遊產品消費市場的消化。一旦價格超過了消費者願意接受的程度,該產品將面臨積壓的命運,價格根本無法繼續傳導。結果該產品不得不虧損銷售,生產企業必須承擔虧損的現實,直到價格能夠向下傳導為止。 (C)消費萎縮 與上述兩種情況相反的是,消費萎縮和成本下降時的傳導過程。當消費萎縮時產品開始積壓,企業開始減產,導致該加工環節的原材料價格下降。這一過程逐漸向上遊傳導,最終迫使產業鏈源頭產品價格回落。這一過程有時會在某一環節減弱,因為該上遊產品有可能是其他產業鏈的上遊,只要該產業鏈的整體需求沒有充分的下降。 (D)成本下降 對於下遊企業來說,原材料成本的下降是件好事。不但可以提高加工利潤,還可以降低產品價格,擴大市場。然而,在成本下降的整個傳導過程中,加工企業卻很難應對。面對不斷降價的原材料,無論以何種價格買入,企業都要面臨虧損。這就導致了另外一種局面,企業寧可停產也不願意生產。當然,為了保住重要的客戶資源,大多數大型企業不得不繼續虧本生產。 我們還可以將上遊原材料價格與下遊產品價格進行對比,找出價格運動的相關性。從以往產業鏈上產品價格的年均變化趨勢來看,石腦油價格的變化與原油價格的變化總體一致,相關度在產業鏈中最高。也就是說,其裂解差價相對穩定。此外,從原油到PTA的整個產業鏈,價格傳導有如下規律: 原油-石腦油 (加工費區間:35—50美元/噸) 石腦油-MX (加工費區間:50—60美元/噸) MX-PX? 加工費區間:80—100美元/噸) PX-PTA (加工費區間:150—170美元/噸) 事實上,將原料和產品之間的差價與上述加工費區間對比,我們可以了解某一環節的盈利狀況和所處的環境。一旦某一環節出現扭曲,該環節或許就是影響價格的主要因素。 2.價格傳導的特點 石化產業價格傳導主要存在以下幾個方面的特點: (A)時間滯後性。通常產業鏈越長,滯後的時間也較長。 (B)過濾短期小幅波動。由於具有滯後性,一些短期和小幅波動還沒有來得及向下傳導,價格就已經發生變化,因而短期波動得以過濾。 (C)傳導過程可能被阻斷。當產業鏈中某一環節的供需關系處於極端狀態時,該環節供需關系本身上升為影響價格的主導因素,因而價格傳導被阻斷。 (D)價格壟斷性。由於國內缺少交易石化“中間體”的市場,因而其價格具有壟斷性。越是靠近產業鏈上端的企業,其價格壟斷性越強。 (E)國際市場價格的影響。進口依存度較高的“中間體”,其定價常常受到國際市場價格的影響。進口依存度越高,受國際市場價格的影響越大。 3.油品價格的形成 在我國,除石腦油和燃料油外,其油品的價格仍然由“發改委統一定價”,采用區間定價的原則。即只有當國際油價波動超過一定幅度時,才會進行調整。因此這些油品的價格與國際市場價格的聯動性並不太大,且滯後的時間很長。但我國的石腦油和燃料油已率先采用了“市場定價機制”。可以設想,隨著改革的深入,我國的油品價格形成機制將最終采用由市場定價的方法。 在市場定價的環境下,油品價格一方面受原材料成本和加工環節邊際利潤的影響,另一方面還要受產品供需關系的影響。除了生產成本之外,我國的油品價格往往受進口成本的影響,特別是亞洲市場價格的影響,尤其是在國內需求缺口較大的情況下。例如,我國黃埔市場的燃料油(180CST)價格,主要受新加坡市場價格的影響;而我國的石腦油價格則主要受日本市場價格的影響。 在亞洲的油品市場中,最為重要的就是新加坡市場。亞洲地區特別是遠東地區的成品油定價基本上都要參考新加坡成品油市場價格,而“普氏”(PLATTS)的油品報價具有一定的權威性。普氏(PLATTS)公開市場是指每天下午5:00-5:30在公開報價系統(PAGE190)上進行公開現貨交易的市場,每天公布的報價是15天以後交貨的價格,實際交割一般在15-30天之內進行。 4.裂解差價與價格傳導 與化工產業不同,由於不存在所謂的石化“中間體”,油品的價格均由交易油品的市場決定(我國沒有交易石化中間體的現貨市場)。一般來說,油品成本應該包括生產原材料和輔料,以及加工過程中發生的費用。或者說,油品價格由“原材料成本”+“邊際利潤”構成。通常,我們使用“裂解差價”的概念,描述某一油品的市場價格與原油的市場價格之差。 在油品市場上,裂解差價是衡量企業盈利狀況的一種指標,也是市場供需關系的一種反應。當裂解差價走高時,煉廠的利潤擴大。意味著:或者油品價格上漲,或者原油價格下降,或者兩者兼而有之,其結果是煉廠利潤增加。當裂解差價走低時,意味著:或者油品價格下跌,或者原油價格上漲。這種價差的變化,通常暗示著價格的未來走向。 影響價格的其他因素 1.季節性影響 季節性主要是指隨著季節的交替而產生的需求量不同的情況,石化終端產品的季節性消費情況直接帶動上遊石化產品的產銷變動,從而進一步引發價格的相應波動,形成一定的季節性交替。在石化產業鏈中,還有一些環節具有季節性特點,包括原油等。 2.相關商品價格走勢 由於相關商品價格價格具有較強的替代作用,其價格變動也直接影響到石化產品價格走勢,如PTA和棉花,由於其都是紡織品的直接上遊原料,所以它們之間具體較強的替代作用,價格走勢也具有一定的聯動性。 3.人民幣匯率變化 人民幣匯率變化直接影響到石化中間體及上下遊產品的進出口價格,將直接影響到該系列商品的進出口競爭力情況。如對PTA而言,我國是全球最大的紡織品生產國和出口國,人民幣升值降低紡織品的出口競爭力。另一方面,人民幣升值意味著按美金計價的進口PX價格更加具有吸引力,有可能促使相應的報價上升。 4.國家宏觀政策法規對價格的影響 國家宏觀政策法規對價格的影響主要包括進口關稅、出口退稅以及國家產業政策取向等等。進口關稅直接影響到進口商品的成本,出口退稅反應在出品商品在國外的競爭力情況,而國家產業政策取向則直接影響到某個產業或領域在未來的發展狀況,對未來產品的供需情況及相關產業的發展關況具有較強的聯動作用。 總之,石化產業鏈較為複雜,且各品種具有各自的特點。如PTA與紡織品市場密切相關,而LLDPE與農膜市場密切相關。這就導致了各個品種還有自己的運行規律,盡管原油價格的影響完全相同。鑒於我國的農業生產受經濟危機的影響有限,因而LLDPE領先於原油價格恢複上行,這就是一個“減緩、阻斷、甚至逆轉原油走勢”的典型案例。(來自撲克投資家) |

《商圈生態》網路大軍進逼、業者亂喊價 想買對3C通訊商品 先搞懂三大門道

2014-12-08 TWM走過一頁風華,光華商圈無疑是整個台灣資訊、通訊市場的縮影,這裡的商家,必須對抗網路大軍的步步進逼,還得力抗各種遊走法律邊緣的競爭手法,至於消費者要如何買到好商品,不妨先看懂商圈生態。 撰文‧劉俞青 無論是人手一支的智慧型手機,或是學生、上班族人手一台的筆電,3C通訊市場早已是殺價血流成河的紅海市場,而光華商圈這個一級戰區,無疑就是整個市場的縮影;想在這裡殺出一條血路,除了身懷絕技的銷售力,還得先搞清楚藏在經銷產業上下游中的魔鬼。 透視開店策略 一人分飾多角,走到哪都同一位老闆走在光華商圈一帶,如果想買一支手機或筆電,難免比價一番,從這家店逛到下一家店,比來比去,咦?竟然都是同一位老闆。 原來,為了爭取更多客人的青睞,許多商圈老闆在這裡「一人分飾多角」,根據八德商圈協會統計,八德路、新生北路一帶的電子產品商店有二百六十多家,但總共只有七十多位會員,等於平均一位老闆在這裡擁有三.五家店。 比起「蔡家國際」毫不遜色、也在光華商圈一帶開了六家店的「華克電腦」大股東蔡淑貞坦言,華克電腦在此開的每家店同質性都很高,以販售華碩、戴爾的筆電、桌上型電腦為主,這種開店策略無非就是希望比照「7-ELEVEn」模式,讓消費者走進每一家店,「其實都是走進『華克電腦』」。 在這個「隔壁就賣得比你便宜五百元」的殺戮市場,「表面上比價格,但其實骨子裡真正比的是服務,」蔡淑貞一語道出勝出關鍵。 而這個答案,和蔡家國際不謀而合。例如蔡家國際開出hTC的維修中心,提供「現場維修服務」,是hTC在大台北唯二的維修點,另一家則由宏達電自行成立;如此煞費苦心,無非是希望以一條龍式的服務在所有經銷商中勝出。 分辨虛實通路優勢 3C專業門檻高,聽產品說明再出手但即使如此,都還不能確保一定贏,因為市場早已產生重大變革,「網路」成為近年來實體店面的最大勁敵,就連蔡家國際總經理蔡若芸都坦言,「我不知道我們到底還算不算最大經銷商。」台大管理學院教授柯承恩表示,在產品同質性高、殺價競爭激烈的紅海市場,「異質性的服務,往往是勝出關鍵。」但他也進一步指出,在電子商務浪潮下,與其說是光華商圈裡的店家相互競爭,不如說是實體店面與網路的通路大戰,而實體店面能夠勝出的的行銷利器,就是和客戶面對面、貼心的服務。 柯承恩分析,「3C產品有一定的專業門檻,需要更細膩的說明服務,這也是實體店面仍然占有重要一席之地的主因。」根據業者私下評估,目前以電腦為主的「資訊產品」,虛、實通路的比重大約是四比六,實體通路其實仍有強勁的競爭力。 至於目前台灣的手機通訊市場,使用電信系統商「手機搭配門號方案」的綁約產品約占七成,剩下的三成才是以單賣空機為主的零售經銷商。 避免「洗機」陷阱 手機綁約花招多,通訊費低者宜買空機在光華商圈工作七年的資深員工黃咪咪表示,電信系統商推出的各種綁約方案,常讓消費者眼花撩亂。但事實上,每個月通訊費不高的消費者,往往「買空機」才是較正確的選項。 此外,近兩年,街頭的「通訊行」林立,他們會用略低於市價的「洗機」手法搶占市場。 所謂「洗機」,就是通訊行透過人頭買下多款「門號綁手機」的產品與「空機」,相互交叉利用,最後把較便宜的手機用較貴的價格綁上門號,賣給不知情的消費者,再留下較夯的手機款。 這種「遊走法律邊緣」的方式,使許多新款手機一上市沒多久,就亂殺價格,也讓正統經銷商、甚至是品牌專賣店,面臨嚴峻的銷售挑戰。 光華商圈曾經走過台灣資訊業最風光的年代,如今,網路大軍壓境、市場競爭手法激烈,早已不若當年風華,但再壞的年代都有人成功逆襲,像「蔡家國際」蔡若芸姊弟這樣的業者,以正統的經營手法,誠摯熱情的服務,在全台的通訊經銷市場,殺出重圍,也為實體通路寫下輝煌的一頁。 | ||

日圓貶值、奧運題材 帶動資產增值效果 想當日本包租公 三大眉角要搞懂

| 2015-01-19 TWM | ||

這幾年台灣興起海外置產的風潮,在日圓走軟以及東京奧運題材的發酵下,日本在這股風潮中成為熱門標的,讓許多投資客趨之若鶩,究竟去日本買房該注意什麼呢? 撰文‧周思含 自從安倍晉三就任日本首相後,狂打振興經濟猛藥,帶動房市復甦跡象,也吸引外資大量湧入日本房地產市場。 六十五年次的陳先生即是一例。從事電子業,平均月薪七萬元的他,前年想在台北買一間小套房,卻苦於房價太高下不了手,輾轉得知日本置產的機會,便以原本準備買房的頭期款,轉向購置約八百萬日圓、位於東京僅有五坪,且帶有租約的小套房。 每個月扣除稅金及管理雜支後,仍有六萬四千日圓的租金收益(折合台幣約一萬七千元),算算一年竟有超過八%的租金報酬率,對陳先生來說,是相當划算的投資。 近期,日圓對台幣大幅貶值,讓陳先生興起「趁機再添日本資產」的念頭,此外,他看好二○二○年東京奧運所帶來的資產增值效果,開始積極尋覓新物件,打算加碼日本房地產。 從陳先生的例子來看,在日本置產門檻並不高,但畢竟物件不在台灣,加上文化民情及居住習慣不相同,在日本購屋,仍有許多眉角須留意。 眉角一:從中古屋著手 首先,以居住習慣的角度來看,台灣人喜歡購屋自住,但是日本尤其在房價最高的東京,住宅自有率僅四成,另外六成為租屋市場,所以在日本置產重點,不宜太過注重增值效果,而應以長期收租作為投資目標。 全國不動產總經理石吉平指出,以日本東京來看,增值地段指的就是核心五區:港區、涉谷區、新宿區、中央區、千代田區,這些地區雖有增值空間,但是投報率卻不高;對於投資者來說,較理想的方向是從生活機能佳的中古屋著手,距離地鐵站愈近愈好,最好還帶有租約,可享固定租金收益。 對於首次踏入日本房市的投資客,「不建議購買新成屋,因為折舊率太快。」富群海外地產顧問總經理賴煥昇表示,自備款約三、四百萬元,就有很多中古屋小套房的物件可供選擇,而且投入門檻較低,房貸負擔也不會太重。 「來日本買房,絕對不要抱著炒短線的心態。」二十一世紀不動產副總曹若琪表示,日本政府為抑制短線炒房,五年內買賣不動產,課徵的資本利得稅率為三○%,持有五年以上則降為一五%,因此投資日本不動產不只賺租金,還要有長期持有,賺增值空間的心態才是上策。 眉角二:善用﹁日圓債務﹂日圓持續貶值,加上奧運題材等利多加持,現在看起來正是投入日本房地產的買點,不過對於前年就進場買了小套房的陳先生來說,似乎就出現了一筆匯損。在可以預見的未來裡,日本加碼寬鬆及美元依舊強勢的情況下,日圓看來還有續貶的空間,要怎麼不讓匯損擴大呢? 對此,啟富達國際總經理趙靜芬建議了幾個方法:其一是在日本當地貸款,若將來日圓續貶,﹁日圓債務﹂也會跟著貶;若手上資金比較吃緊的人,也可考慮利用台灣貸款的低利息及兩年寬限期,讓資金保持彈性;第二種方式是將日圓租金收益,投資日本股票、基金,用資本利得彌補匯損;第三種避免匯率風險的方法,則是直接將日圓租金收益換成美元。 有餘裕在日本置產,用的必定是閒錢,趙靜芬認為,即使未來日圓繼續貶值,也不要急著換回新台幣,或將房子脫手,畢竟這是長期投資,未來還是有可能升值。 眉角三:搞懂實質報酬率 提到貸款,或許讓人一個頭兩個大,不過只要搞懂「眉角」,跨海置產其實不難。 雖然日本政府規定外國人不得在日本銀行開戶、申請房貸,但是台灣目前有五家銀行在日本開設分行,提供台灣人在日本購屋的貸款服務,貸款成數大致是五到七成,本利攤還十五年,沒有寬限期,利息約在二.五%左右。 值得注意的是,銀行貸款有所謂「三不貸」。首先,屋齡超過二十五年以上的物件,銀行就不能放款,因為他們認為該建物已經沒有價值;再者,貸款金額低於兩千萬日圓也不允許貸款;還有,除了東京二十三區以外的地區亦不開放貸款。 另外,赴日購屋時的稅務問題,還有日後出租額外產生的費用,雖然這些都可以委由專門的物業公司管理,但身為投資者也不容忽視,例如法令規定包括仲介服務費、印花稅、消費稅等「一次性支出」,以及管理費、修繕費等的「經常性支出」,也因此,投資報酬率會有「表面投報率」與「實質投報率」兩種算法,專家呼籲,投資前不要被投報率沖昏頭,務必慎選商譽良好的品牌仲介商,畢竟兩地國情不一,交易制度也有不同。 雖然看起來現在是投入日本房市的絕佳時機,加上到二○二○年東京奧運前的經濟確實呈現復甦繁榮景象,但沒有任何一種投資是「包賺錢」,案例中的陳先生就建議,要投入日本房市,手邊至少要有三百萬元台幣資金,所以除了視地段及物件,還要配合個人財力,才能享受投資日本房市的甜美果實。 東京租金報酬率5.53%,遠高於台北1.57%——亞洲各大城市的租金收益率(%) 馬尼拉 7.06 雅加達 7.05 曼谷 6.29 東京 5.53 金邊 5.33 吉隆坡 4.87 香港 3.0 上海 2.66 新加坡 2.41 孟買 2.39 台北 1.57 資料來源:全球房地產指南(Global Property Guide),21世紀不動產整理 | ||

橋水內部——宏觀研究框架,讓你徹底搞懂經濟機器 我懂個P

來源: http://xueqiu.com/1921736480/36211682導讀:這是一篇近15000字的長篇文章,需要時間和耐心才能讀完。本文作者是橋水公司創始人雷·達里奧,此文是其最著名的文章之一。作為一篇視角比較獨特的宏觀經濟研究論文,1萬多字並不算多,文章幹貨很多,詳細解析了橋水公司的宏觀研究方法論,對國內機構有許多值得借鑒之處,我們強烈推薦您仔細閱讀並收藏。(文章後面,還有視頻講解的鏈接,請小夥伴們自行取之)

——————

經濟的運行如同機器的運行,而且本質上來說是經濟是相對比較簡單的機器,然而並不總是非常好理解。我寫這篇文章的目的是描述經濟這臺機器是怎麽運作的,跟傳統的經濟學家們描述的不一樣,你需要自己加以判斷並吸收利用。下面跟跟隨我描述這座簡單的經濟機器。我相信如果你耐心的讀完,你會更好的理解經濟的運行。

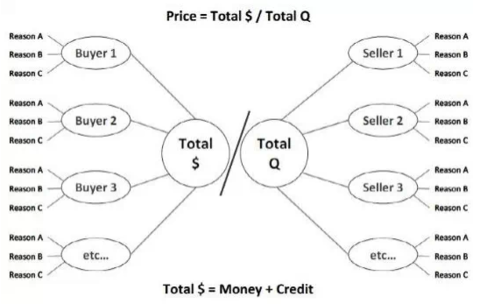

經濟如何運行:“基於交易的理解方法”經濟是大量交易的總和,而每個交易都很簡單。交易包括買方和賣方,買方支付貨幣(或者信貸)給賣方以換取商品、服務或者金融資產。大量的買方和賣方交換同一種商品,這就構成了市場,例如:小麥的市場包含了各種持有不同目的的買方和賣方,他們進行不同的交易方式。各種交易的市場便組成了經濟。因此,現實中難以理解看似複雜的經濟,其實僅僅是大量的簡單的交易組合在一起而已。

對於一個市場(或者對於經濟),如果你知道了支出貨幣以及信貸的總額、所賣商品的數量,你就是知道了理解經濟的所有的事情。比方說,既然任何商品、服務以及金融資產的價格等於所有買方花費的支出(total $)除以賣出的總產量(Q),因此如果要了解或者預測商品的價格,你只需要預測出總支出($ )以及總產量(Q)。然而,每一個市場有都大量的買方和賣方,並且這些買方和賣方交易的動機不一致,但是最主要的買賣動機總是很好理解,這樣考慮理解經濟就變得不那麽困難。可以用下面的一個簡單圖表來說明。這種解釋經濟的視角比傳統的解釋方式要更容易理解,傳統的解釋視角是基於商品的供給、需求以及價格彈性。

這種經濟框架你需要知道的重要概念是:支出($)來自兩種方式——貨幣(money)或者信貸(credit)。例如,你到商店去買東西,你可以付錢或者用信貸卡付款。如果你用信貸卡付賬,你就創造了延期支付的信貸(只要雙方達成一致就可以立即產生信貸,傳統的關於貨幣的流速,名義GDP,繞來繞去,容易讓人搞不清楚發生了什麽),若直接付現金,則沒有創造信貸。

簡單的說就是:不同的市場、不同類型的買方賣方以及不同的支付方式構成了經濟。為了方便,我們把他們分組以便概況經濟運行框架:

·所有經濟活動的變化以及金融市場價格變化都來自:1)貨幣以及信貸總量的變化(total $ )2)所賣產品、服務以及金融資產的數量的變化(Q),其中前者($)的變化比後者(Q)的變化對於經濟的影響要大,因為改變貨幣以及信貸的供應相對其他來說顯然要容易得多。

·簡化分析,把買方分幾大類:私人部門和政府部門。私人部門包括家庭和企業,無論來自國內還是國外;政府部門主要包括:聯邦政府(同樣花錢在商品或者服務上)和中央銀行,中央銀行是唯一能夠創造貨幣並且用之於購買金融資產。

與商品、服務以及金融資產相比,貨幣以及信貸更容易由於供求關系而增加或者減少,因此有了經濟和價格的周期。

資本體系(The capitalist system)經濟的參與者買賣商品、服務或者金融資產,並且支付貨幣或者信貸。在資本體系里,這種交換是自由發生的,在這個自由的市場中,買賣可以基於各自利益和目的。金融資產的產生和購買(即貸款、投資)稱之為“資本形成”(capital formation)。之所以能夠完成資本形成,是因為買賣雙方都認為達成的交易對於各自都是有好處的。那些債權人之所以願意提供貨幣或者信貸,是基於預期能夠收回更多。因此,這個體系良好運行的前提是有大量的資本的提供者(投資者/貸款方)以及大量的資本接受者(借款方、權益的賣方),資本的提供方相信他們能夠獲得多於投入的回報。而中央銀行則控制著貨幣的總量;信貸的多少受貨幣政策的影響,但是信貸量可以輕易產生,只需要雙方在信貸上達成一致。泡沫的出現,是因為信貸創造多了,難以履行償還義務,進而導致了泡沫的破滅。

當資本縮減出現,經濟也跟著萎縮,因為沒有足夠的貨幣和信貸來購買商品。這種縮減的出現常見的形式有兩個:衰退(比較常見)和蕭條。衰退出現在短期債務周期中(short-term debt cycle),而蕭條發生在去杠桿(deleveragings)過程中。衰退很好理解,因為經常發生,大部分人經歷過;而蕭條相對比較難理解,因為不經常發生,經歷得不夠。

短期債務周期:也稱為商業周期(business cycle),周期產生於:a) 消費支出或者貨幣和信貸($ )的增長快於產量的增長(Q)的增長,,導致價格上升。b) 價格上升促使貨幣政策緊縮,減少貨幣以及信貸,這時候衰退就開始了。話句話說,衰退是由於中央銀行貨幣政策緊縮(往往是為了抵抗通脹)打壓了私人部門負責的增加而導致的經濟放緩,隨著中央銀行貨幣政策的放松,衰退也相應結束。為了終結衰退,中央銀行降低利率以刺激需求增長和信貸增加,因為低利率可以:)降低償貸成本。2)減少每月償付額,從而刺激相關需求。3)由於利率降低,預期現金流折現效應,將擡高產生收入(income-producing)的資產價格,例如股票,債券,房地產,從而產生財富效應,刺激消費支出。

長債務周期:是由於債務增長快於收入以及貨幣的增長,直到不能再增長為止,因為債務的成本已經走向極端了,典型的是利率不能再降低了。去杠桿就是降低債務負擔(debt/income)的過程.,如何完成去杠桿呢?主要是通過以下組合:1)債務重組,減少還貸 2)勒緊褲腰帶,減少支出 3)財富的重分配 4)債務貨幣化(政府購買債務,增加信貸)。蕭條正是去杠桿化過程帶來的經濟減慢。蕭條的發生是由於中央銀行不能通過降低貨幣的成本來對抗私人部門的需求萎縮以及支出的縮減。在蕭條時:1)很多債務人償還的貨幣量,比實際承諾的要多。2)通過改變償貸成本以及刺激信貸增長的貨幣政策,都不管用。其一:利率不可能無限降低,也就不足以鼓勵消費支出和資本行為(產生通縮性蕭條deflationary depressions),其二增長的貨幣會湧向抗通脹資產,而不能增加信貸(產生通脹性蕭條inflationary depressions)。蕭條的結束一般都是通過央行印鈔票大量的貨幣化債務以及彌補私人部門支出削減產生的影響。

需要指出的是,蕭條是去杠桿的經濟緩慢階段,如果控制的好,去杠桿不一定會引起蕭條。(可以參考前期文章 “An In-Depth Look at Deleveragings”)

政府在經濟衰退以及蕭條時的表現可以作為我們判斷當下經濟運行情況的風向標。例如,在蕭條時,央行典型的表現是印鈔用以購買大量的金融資產以彌補私人部門信貸的萎縮,在衰退時就不會出現這樣的行為。同時,在蕭條時,政府也會消費支出得更多以彌補私人部門消費支出的縮減。

以上兩種類型的周期是經濟運行框架的兩個重要部分,下面更全面的介紹經濟運行框架。

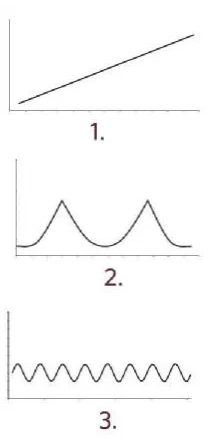

經濟運行框架:三大驅動力(The three big force)

我認為經濟運行驅動力主要來自:

1)生產率的趨勢性增長

2)長期債務周期

3)短期債務周期(商業周期)。

如下圖:

後面內容主要是解釋這三種驅動,主要結合兩種周期分析,以及兩種周期與生產率趨勢線結合分析,通過這種分析可以理解經濟運行的邏輯。這三種驅動適用於所有國家的經濟,但是這里我們講的是美國過去100年的例子。如果需要了解其他國家,可以參考前期兩篇文章“An In-Depth Look at Deleveragings” and“Why Countries Succeed and Fail Economically”。

1) 生產率的增長

如下圖所示,過去100年,每單位資本產生的真實GDP的增長平均保持在略低於2%左右,並且沒有波動太大。這主要是因為,隨著時間的推移,知識在增加,致使生產率的提高和生活水平的上升。在圖中可以看出,從長期來看,生產率趨勢線波動非常小,即使是在1930s大蕭條時期。因此我們有理由相信,時間會把經濟拉回到正軌上來。然而,往細里看,與趨勢線的背離波動短期卻比較大,比如說,在蕭條時期,經濟在高峰和低谷相差20%,金融財富的損失超過50%,股價下降甚至超過80%。對於蕭條的起始階段的持有金融財富的損失比圖中的顯示的更大,因為財富還有一個轉移的過程(政府通過稅收等政策財富轉移)。

圍繞著趨勢線的波動不是由於知識的增加或者減少。例如,大蕭條的出現不是由於人們忘記了如何有效生產,也不是由於戰爭和幹旱。所有對經濟產生噪音的因素都在那,然而經濟就是停滯不前。那為什麽閑置的工廠不簡單的雇傭一些失業者來利用充足的資源,以便拉升經濟呢?問題在於這些周期不是由於我們無法控制的事件引起的(比如自然災害),真是的原因是人的本性以及信貸系統的運作。

背離趨勢線的波動最主要是由於信貸的擴張以及收縮,也就是信貸周期:1)長債務周期(50-75年)(the long wave cycles)2)短債務周期(5-8年),又叫商業/市場周期。

債務周期

我們發現不管什麽時候我們說起周期,特別是長周期的波動,總是皺著眉頭產生這樣的想:預測經濟周期就像是算命。因此,在解釋兩種債務周期之前,先簡單的解釋下周期。

周期不過是由按邏輯順序發生的事件,導致重複出現的形態。在資本經濟中,信貸擴張與收縮帶動經濟周期,並完全可以根據邏輯推理出來。雖然每一次方式和時間未必完全一樣,但形態與邏輯都很相似。如果你玩過大富翁遊戲(game of Monopoly),你就明白信貸和經濟都有周期,一開始玩的時候,大家手里有很多現金,旅館很少。所以誰擁有的旅館多,誰賺的錢就多。於是玩家紛紛將現金轉換成實物資產,隨著越來越多的旅館被收購,對現金的需求增多,但此時很多玩家現金都很少,於是不得不折價出售手中的旅館。在這場遊戲中,最初實物資產持有者占優勢,玩到後來則是現金為王。高手是那些懂得在實物資產和現金之間保持最佳比例的玩家,不過所謂的最佳比例也在不停變換之中。

現在設想可以改變“大富翁”的遊戲規則,允許遊戲中的銀行接受存款,也可以發放貸款。這樣玩家就可以借明天的錢來購置旅館,也可以存款掙利息,而不是讓手中的現金閑置。如果“大富翁”可以這樣玩,那就更接近真實的經濟運行方式了。相比沒有借貸的情況,更多的錢會投入實物資產旅館,欠款的總量會是實際流通量的很多倍,而依靠貸款成為旅館擁有者的人現金缺口量更大,周期會顯得更加突出。當出現大量提現需求時,銀行和存款者會遇到麻煩,而此時往往出現無法拿出現金的情況。基本上,經濟和信貸周期就是這麽回事。

那麽現在我們討論兩種債務周期是如何驅動經濟周期的。

經濟體系的運行(How the system works)

當經濟在產能利用率高時就出現繁榮,換句話說,就是需求能夠容納現有的生產能力。這種情況下,企業盈利狀況好,失業率低。但這樣的情形持續時間越長,越多的生產力會在信貸的幫助下加入進來。此時需求降低會導致生產利用率降低,企業盈利出現問題,失業率升高。這樣的情形持續得如果很長,企業只能通過債務和權益的削減來降低成本。所以,經濟繁榮等同於需求好,在信貸為基礎的經濟中,經濟繁榮相當於實際信貸和需求強勁增長。相反,去杠桿等同於實際信貸需求疲軟。這與很多人的認識相反,經濟出現衰退或蕭條並不是由於勞動生產率出現問題,而是需求出現下降。

很多人會說,既然需求變化領先於產能變化,是決定經濟走向(繁榮or衰退)的風向標,那如果出現生產利用率下降,盈利不佳,高失業的問題,政府只要刺激需求不就行了。為什麽政府不簡單的通過刺激需求來解決經濟疲軟問題,接下來我們繼續分析,你就會明白難在哪里。

貨幣(money)

貨幣其實就是用來解決你的支付問題。很多人錯誤的以為任何能用來支付的都是貨幣,不管是美元支票或者是簡單的承諾支付(credit)。當你用簽字支票從商店買東西,這是貨幣嗎?其實不是,實質上你還沒有完成交易,相反你只是承諾付款,創造了信貸。

美聯儲帶有誤導性地將貨幣定義為M1,M2等的總和,而其實這里定義的貨幣幾乎都是信貸,或者說保證提供貨幣的承諾,而不是貨幣本身。比如美國債務總額有50萬億左右,實際流通中的貨幣只有3萬億而已,那麽信貸實際上是貨幣的15倍左右。問題在於很多人買東西創造出信貸而不去關心他們怎麽去償還信貸以及如何獲取信貸能力。因此,實際上貨幣遠遠小於實際應該支付的。

信貸(credit)

如上所述,信貸是承諾的支付,可以跟貨幣一樣用來買商品。信貸和貨幣一樣支付起來都很容易,但是與貨幣支付不同的時,信貸支付,支付行為並沒有完成,後續你需要償還。

有兩種方式可以刺激需求:利用信貸或者不用信貸。用信貸刺激需求顯然更容易。例如,在沒有信貸的經濟中,購買商品和服務必須交換同等價值的商品或者服務,因此唯一能夠提高自己消費以及經濟整體的增長的方式是提高生產能力,這種增長方式必然受到限制,不過同時也會較少出現過度繁榮和極度蕭條,生產增長率可以維持在2%左右,波動較小。

然而以信貸為基礎的的經濟則不一樣,以現有資產和未來收入作為抵押就可以獲得信貸。這種方式下,信貸和消費顯然要快於貨幣以及收入。為方便理解,舉下面一個例子:

我請你為我的辦公室刷漆,並承諾未來數月內付酬勞。你的收入和個人凈資產增加(我用信用卡支付給你),這樣我們的這單交易在我的資產負債表上各多出一項(我欠你的債務以及我的辦公司資本的增加)。你可以去銀行,申請貸款,銀行也會很高興,因為他的銷售額和資產負債表也得到提高,隨後你會將盈利用於消費。從這個例子就可以看出,相對於貨幣和收入,債務、消費支出要更多。

同時,這個過程也是自我強化的過程。更多的支出帶來收入和個人凈資產的增長,又反過來提高借貸能力,並鼓勵更多的消費支出。所以通常貨幣擴張是為了支持信貸擴張,因為體系中流通的貨幣多了,才能更好地償還貸款,我收購的資產也可以因受到更多貨幣追逐,而以更高價格出手。所以貨幣擴張會提高信貸評級和抵押物的價值。

在上述經濟環境中,唯一對增長構成障礙的是借貸雙方的意願。當信貸容易獲得,且成本低時,才會發生發生借貸和更多的支出。反之則會減少。在短期債務周期中,央行通過控制信貸成本(利率)來控制私人部門的信貸量,而在長達幾十年的長期債務周期中,信貸增長快於收入增長,而超額信貸增長總有限制,屆時去杠桿將會出現。

在資本體系中創造信貸最基本面的要求是借貸雙方都相信這筆交易對自己有利,因為借方的債務就是貸方的資產,貸方需要相信扣除稅率後,根據約定得到的還款能跑贏通脹;同時,借方為了獲取信貸,需要抵押資產,因此借方至少需要對抵押的價值有信心以便按期還款。

對投資者而言,另一項很重要因素是流動性,就是能夠賣掉投資的資產換取貨幣以及用貨幣購買相應商品和服務。我手上有10萬的國債,我會假設這些能換來10萬現金,並用來支付價值10萬的物品和服務。但由於金融資產價值相對實際流通貨幣比例過高,如果很多人同時需要轉換成現金,則央行要麽印鈔(通脹風險monetary inflation),要麽容忍大規模違約(通縮性蕭條deflationary depression)。

貨幣體系(monetary systems)

政府最想控制的權力是能夠創造貨幣以及信貸,以便控制一個國家的貨幣系統,掌握增加和減少貨幣和信貸的杠桿。貨幣體系隨著時間不同而不同,不同國家也會不同。在很早的年代,貨幣體系是物物交換,就是同等價值間的商品互換,比較常見的是以金銀為媒介。當你交易時以金幣支付,那麽你支付了同等內在價值的商品。如果你承諾你講交付金幣,那麽實際上信貸產生了,而信貸並沒有同等的內在價值。

貸方願意提供信貸是期望將獲取更多的貨幣,相比借出的貨幣,最後收回的能夠購買更多的商品和服務。他們放棄現在的消費用信貸來交換未來更多的消費。信貸產生後,貸方接著可能會問:誰控制貨幣體系呢?我怎麽知道更多的貨幣不會發行出來,保障未來我能夠買到比現在更多的商品和服務?在不同的時期,這個問題有不同的回答。

一般來說,貨幣體系有兩種:一種是以基於商品(通常是黃金)的貨幣體系,同時包括現金(與黃金掛鉤)和信貸的體系,另一種是法定貨幣體系,即只有現金和信貸。第一種很難創造信貸或者推動信貸增長。因為公眾會對沖政府行為。隨著貨幣量的增加,貨幣價值降低,換句話說,用貨幣兌換的基礎商品的價值提高,當其價格升到固定水平之上,出現套利空間,持有信貸的人會將債務賣給他人,換回現金,以低於市場價格從政府那里兌換基礎商品。這樣流通中的信貸和現金都減少,貨幣的價值又會提高,同時所有商品和服務價格都降低。最終的結果是通脹降低,經濟放緩。

因為時間的原因,貨幣的價值相對與其他任何的商品都會貶值,我們可以把貨幣與任何商品綁定以便理解貨幣體系是怎麽運作的。舉例來講,1946年1塊面包賣10美分,如果政府將美元綁定面包,今天一塊面包2.75美元,如果政府遵守承諾,所有人都會把全部現金從政府購買面包,在市場以高價賣出。這樣流通中的貨幣減少,其他商品和服務的價格降低,流通中的面包數量增加,面包的價格會降得比其他更快。如果實際面包的供求沒有因為面包可以兌換貨而發生大的變化,那麽這種綁定將顯著的降低經濟的活力。

換個例子,如果政府不是綁定面包,而是雞蛋,1947年一打雞蛋賣70美分,今天賣2美元。如果是這樣,信貸增長相比於面包來說受限程度要低些。所以商品為基礎的貨幣體系里,最理想情景是選擇供需波動不大的標的。當然,如果選定的真的是面包,則面包坊就擁有了發放貨幣的實際權力,結果會導致通貨膨脹。金銀相對來說則是更好的標的,盡管也不是絕對的完美。

而法定貨幣體系則是另外的情景,這時貨幣和信貸的增長不會受到貨幣兌換商品的能力的限制,而是受到央行的控制,也會取決於借貸雙方創造信貸的意願。

政府一般更傾向與法定貨幣體系,以擁有更多的權利印鈔以增加信貸、改變貨幣價值和重新分配財富。人類的本性是即時享受,所以政策很難會去考量長期收益,出現信貸自由增長,債務危機也就不足為怪了。政府只有在貨幣體系失去控制,為了緩解債務負擔過度印鈔,導致貨幣過度貶值的情況下,才會回到基於商品的貨幣體系。當貨幣的創造變得非常困難時,政府便會放棄基於商品的貨幣體系。縱觀歷史,由於兩種體系各有“苦衷”,政府總是在兩種貨幣體系之間變換,而一旦選定通常會維持相當長的時間,一般都持續幾十年,央行可以采用降低利率以及貨幣的供應量等方式來控制信貸的增長,因此必須轉換的轉折點並不會很容易就會來臨。

2) 長期債務周期(i.e long wave cycle)

前面提到,如果債務和支出比貨幣和收入增長更快,這個過程也是自我強化的過程。更多的支出帶來收入和個人凈資產的增長,又反過來提高借貸能力,並鼓勵更多的消費支出。然而,債務不可能一直增長下去,就像你潛水時不可能靠著氧氣瓶里的氧氣供給來永續地生存下去。在借債是,你需要做到能借也能還,你現在借的債,將來需要償還的。然而往往現實中借款時並沒有考慮太多,當你借來消費,給人你富有的表象,貸款方認為你的信用會非常好,這時候貸款方願意提供信貸給你,並不太多考慮將來還款時會怎麽樣。當債務不能繼續增加時,這個自我強化的過程就會反過來。這是一個動態的長期債務周期。只要信貸沒有消失,這樣的長債務周期就會存在。

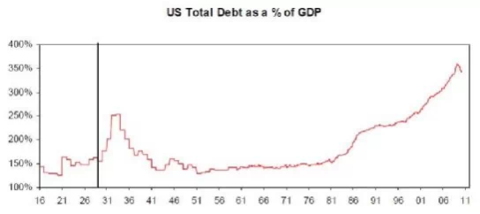

下面的圖標可以用來說明美國從1916年開始長債務周期中的債務/GDP的變化。

周期處於上升時,會出現自我強化過程,貨幣的增長對應著更高的債務增長,借助債務消費支出增速、購買更多的資產。支出和資產價格的上升反過來促使更多債務的增長。這是因為貸方提供信貸是依據借方:1)收入或者現金流 2)財富或者抵押。這兩者持續向好,就會自我強化來增加債務量。

比如你的年收入是10萬,沒有債務,於是銀行允許你借1萬,現在你的消費能力是每年11萬。對於整個經濟來說,這樣的消費支出的增加會產生更高的收入,同時股票等資產價格上漲,帶來更高的財產收入以及抵押能力。在整個經濟債務周期的上升階段,債務額和還債部分都會上升,可持續數十載,中間會伴隨央行的緊縮和寬松政策(導致商業和市場周期)。但這一過程無法永續,因為總有一天還債部分會等於甚至大於可貸款額,屆時支出必然下降,也就是去杠桿,你花了多少年11萬,就得花多少年9萬。

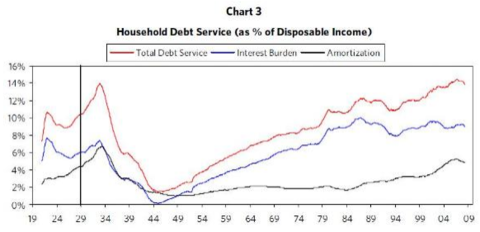

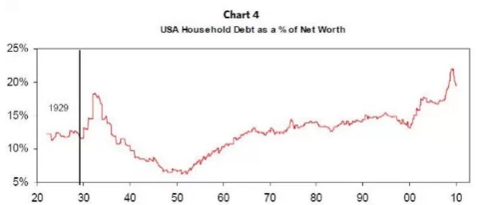

高的債務水平綁架了經濟, chart 2中的的債務比率(DEBT/GDP)更準確的說,不是債務水平本身,而是需要支付的現金流,包括債務本金與利息。當債務利率足夠低時,債務水平本身增長實際上沒有導致償付現金流大量的增加,因此沒有引起經濟下行(從1944年後可以看出)。下面的圖可以更好的說明這個動態的過程。圖中三條線分別是利息支付、本金以及債務償還現金流與家庭可支配收入的比率(家庭部門是美國重要的經濟部門,可以擴展到其他部門),從圖中可以看出,大蕭條之後債務負擔達到了最高點,那麽是什麽引發了這種趨勢的逆轉呢?

長期債務周期的高峰發生在:1)債務收入比例非常高 2)貨幣政策不能繼續創造信貸增長。達到這個點後,債務不能夠繼續增長,這時候就開始了去杠桿化過程。去杠桿的促發是由於債務人不能支付他們的到期債務和利息,這將導致私人部門大量的債務違約以及削減成本,結果帶來大量的經濟問題,比如失業率高。債務危機的促發是來自多方面的原因,最常見的原因是投資者利用杠桿在高的價位上購買資產,預期資產價格會繼續上升,而實際上他們預期過於樂觀。結果就是缺乏足夠的現金流去償還債務。諷刺的是,在開始階段,資金的短缺是由於貨幣政策的緊縮以對抗資產泡沫,因此緊縮的貨幣促發了債務危機。還有就是,利用杠桿購買金融資產,預期金融資產繼續走高,這比利用杠桿操作一般商品、服務更加危險,因為只是表面上提高了生產產能,這樣更容易促發債務危機。因此,在現實中,如果出現金融市場呈現繁榮景象但是伴隨著低通貨膨脹,很可能這是泡沫破滅的前兆,比如1920s的世界各國,80年代的日本,以及近期08年的金融危機。

一般來說,當經濟放緩時,貨幣政策傾向寬松以降低信貸成本,比如降低利率,但是當利率接近於0時,下降的空間就沒有了。因此通過降低利率來對抗債務危機就失效了。這種情況下,金融資產的持有者會擔心投入的成本收不回來。因此貨幣政策不能糾正債務帶來的不平衡了。

在去杠桿的過程中,債務比率(相對於收入)的減少主要通過四種方式:1)債務重組,免去或減少債務 2)勒緊褲腰帶、減少消費支出 3)財富的重新分配 4)債務貨幣化。每一種路徑都可以減少債務比率,但是他們各自對通貨膨脹以及經濟增長有不同的影響。債務重組和減少消費的途徑會導致通縮蕭條(deflationary depression),而債務的貨幣化則可能會引起通貨膨脹,財富的重分配以多種形式出現,但是對抗去杠桿過程中大量的運用,不能起到實質上的作用。去杠桿的完成情況取決於這四種方法的運用。

蕭條是去杠桿的引起的經濟放緩的一個階段,特別是在去杠桿的早期,這階段債務違約和減少消費支出現象明顯,這時候借款方不能通過收入以及新的信貸來償還到期債務,因此借款人需要變賣他們的資產以彌補現金的不足,這就導致資產價格的下降,同時抵押物價值下降,因此更加減少了收入來源。收入的引起的信用下降降低了借貸能力,因此產生一個自我強化的過程。(借款的信用依據:1)抵押物的價值 2)相對於債務,收入的水平)。這個過程中,債務比率會繼續上升(債務/收入或者凈財富),經濟下行也自我強化:一是由於債務人和債券人都受到了損失,二是消費支出減少,導致收入會減少。

去杠桿過程中,經濟和信貸下滑的同時,債務負擔會上升(chart 2、chart 3),圖中的垂直線是1929年。圖2顯示DEBT/GDPcong 1929年的160%上升到1933年的250%。圖3同樣可以看到,債務比率繼續上升,是由於收入更大的下降。Chart 4 顯示的是家庭部門的債務與凈財富的關系,可以看出由於股市的下行以及房地產價格的增加,目前家庭部門杠杠比率目前已經非常高,與30年代大蕭條時期類似。

前面提到過,在基於信貸的貨幣體系利率,經濟的擴張依賴於借款能力的上升。借貸發生的條件是:a) 在減輕稅收和通脹的影響下,貸方能夠獲取比貸出去更多的回報 b)貸方能夠把債券兌換貨幣。在去杠桿過程中,這兩個條件都不能得到滿足。

衰退時(recessions),可以通過降低利率和創造更多的貨幣來解決債務收入不平衡,換句話說,貨幣政策有效時,這種不平衡可以通過降低足夠的信貸成本來糾正:1)減輕債務負擔 2)激發經濟活力 3)產生財富效應。但是在去杠桿過程中,貨幣政策實現不了這樣的目的,失去了創造信用的功效。利率接近於0,沒有下降空間;信貸難以增加,因為債務人已經過度負債。在通脹性蕭條中(inflationary deleveragings,通過印鈔票方式)過程中,信貸也不能增加的原因是:投資者擔心他們以後獲得的償還貶值,貨幣兌換成了其他貨幣以及流向了抗通脹的領域。

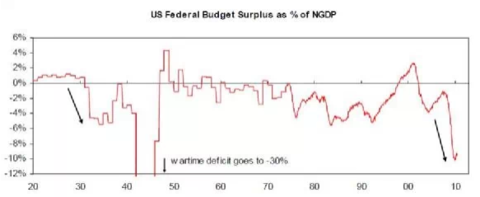

為了緩和這種不平衡,政府不可避免的需要做:1)創造動力、鼓勵信貸的產生 2)減輕債務人償付 3)印發更多貨幣購買商品、服務和金融資產(最重要的方式)。央行印發貨幣購買金融資產體現在資產負債表中資產擴張,政府支出增加,財政赤字明顯。接下來三張圖 可以說明。

如圖所示,1930/32和 2007/08年,短期利率接近0:

聯邦政府印發貨幣增加:

財政赤字增加:

你可以通過這三個現象來判斷經濟是否處於去杠桿化過程中。

通常情況下,政府組合拳性的政策的推出經常不能夠扭轉去杠桿化的過程,但是確實可以在熊市時引起階段性的反彈,並刺激經濟的活力。例如,在大蕭條時期,就有過六波反彈行情,反彈幅度在21%至48%不等。這些反彈都是由於政府大力度的給經濟吃猛藥,以對抗去杠桿帶來的經濟下行。債務與收入的不平衡的打破,最終還是需要回到借貸雙方信心的恢複上來,只有借貸雙方都認為對自己有好處才會產生新的信貸刺激需求、經濟回到正常的資本運作軌道上來,這過程中,政府發行貨幣或者債務貨幣化起著重要作用,來對抗在去杠桿過程中的消費支出不夠、債務負擔過重。當債務收入的不平衡朝著好的方向發展、消費支出開始增加以及債務貨幣化充分,那麽經濟則走上轉好的軌道。在美國,去杠桿化的過程發生開始與1930s,1933-37年左右。

很多人錯誤地認為問題出現在心理層面,投資者由於恐慌將投資轉向更加安全的資產類別,於是解決問題的方案就是引誘他們。這種邏輯錯在兩方面:首先,跟大眾普遍認識相反,去杠桿過程並不是心理驅動,而是由於信貸,貨幣,商品和服務的供需發生變化。難道我們一覺醒來,所有痛苦的記憶就都忘卻,收入一下子多了,債務缺口堵上了,政府也不用在救與不救之間徘徊了麽?不是這樣的。如果央行希望用更多的貨幣緩解錢的缺口,只會使債權方擔心錢更貶值,解決不了放貸意願低和償債能力差的問題。其次,不能說同樣數量的錢從不安全轉向安全,不存在這種路徑轉換。很多人心目中的“錢”其實不是貨幣,而是信貸,而信貸是可以就這樣“消失的”。我今天刷一下信用卡,產生了信貸的資產和負債,你說這些錢是從哪里來的?沒有源頭。如果我是商店店主,有理由相信消費者不會償還信用卡公司,信用卡公司也不會跟我結清帳,壓根就沒有所謂的“資產”。

正如上面所說,去杠桿化過程中,所謂擁有的財產經常根本就不存在,當投資者希望把他們的投資性資產轉化成貨幣時,如果轉化過程遇阻(即流動性問題),那麽會引起恐慌性的拋售,因此資產價格下降,導致收入不足以滿足需求,特別是實體企業中,很多企業對短期借款依賴性大,就產生了嚴重的資金缺口,導致企業運行遇到大的問題。這種情況下,政府就被迫決定是發行大量貨幣還是增加政府支出讓財政赤字加大,現實中,這兩種措施都會不同程度的實施,至於這個過程中是通脹性的還是通縮性的,取決於央行創造出來的信貸是否能夠對抗信貸的萎縮。

為了能夠有更好的發揮貨幣發行權,政府顯然青睞於法定貨幣體系而不是基於商品的貨幣體系。央行希望提供更多的貨幣和信貸,因此經常往往貸款抵押的條件就降低,借款給一些重要的銀行,有必要的話向實體的部門放款。

央行的寬松貨幣政策加上投資者青睞風險更低的資產,導致短期的政府債券利率降低,而利率期限結構曲線變陡、風險溢價水平更高。那些沒有得到信貸支援的私人部門依然不能彌補資金缺口,還是債務不能按期償還導致債務違約、甚至走向破產。

在蕭條時期,信貸萎縮、大部分人失業,儲蓄不足,因此需要獲得支援。政府除了需要不僅貨幣去支持信貸系統,還需要去救助處於財務困境的私人部門,而私人部門由於消費支出削減,政府還需要花錢去彌補私人部門的消費。這個時候,政府的稅收降低,導致政府財政赤字更加嚴重,盡管短期政府債券由於安全性相對較高獲得投資者青睞,但是政府還是沒有足夠的貨幣去彌補資金的不足。這樣的結果就是,政府再一次被迫決定印發貨幣或者與私人部門去競爭有限的貨幣量而導致極端的貨幣緊縮。

在這種去杠桿過程中,采用法定貨幣體系相對於基於商品的貨幣體系,政府的財政赤字會更嚴重,貨幣政策也會更寬松,但事實上基於商品的貨幣體系最後還是發行了更多的貨幣,要麽是放棄了這種貨幣體系轉為法定貨幣體系,要麽是提高了商品的價格以獲取更多的貨幣,變相的發行更多貨幣。政府通過多發的貨幣購買政府債務或者公司等非政府資產,也就是政府通過發行貨幣來對抗信貸萎縮。發行貨幣的速度很快,但同時信貸還在萎縮,實際經濟也在下行,也就是貨幣乘數或者貨幣流動速度實際上是萎縮的。如果貨幣的發行足夠的多引起貨幣貶值,實際利率下降那麽會驅使投資者從金融資產轉向抗通脹資產,這時候貨幣持有者可能把貨幣轉移到國外,短期政府債券也不再是一個安全的投資選擇。

政府缺錢,而財富和收入又集中在少數人手中,所以政府自然會向富人征收更多的稅。在去杠桿過程中,有一部分人會非常遭人恨,他們就是在危機前繁榮階段大撈一筆的人,那些在金融領域制造債務的人,特別是將自己的財富建立在別人利益受損基礎上的人(做空)。窮人和富人之前關系會異常緊張,輿論(導致政策)會從右轉向左。不是有句話說道:“經濟繁榮,大家都講資本主義;泡沫破滅,人人都講社會主義”。不管借由何種原因,富人的稅率會被大幅提高,通常最行之有效的方式是提高收入和消費稅,這也是提高財政稅收好辦法。但這種做法收效甚微,理由一,這樣的財富通常都是非流動型資產,即便是流動性強的金融資產,迫使納稅人賣出流動性強資產用來繳稅,並不利於資本增加。理由二,由於個人收入和資本收入銳減,多收取的稅收遠遠不夠。

但富人還是會經歷真實財富的“損失”(組合資產價值降低,高稅率,通脹等等),於是他們會變得異常保守,甚至會將財富轉移到境外(可能引起匯率走低),或者各種方式避稅,或者投資流動性強且對信貸評級依賴較低的品種。

債務國為了保護就業,通常會采取保護主義的政策,青睞貨幣貶值,但保護主義會削弱經濟活力,貨幣貶值更是滋生資本出逃現象。

當貨幣離開本國時,央行又一次面臨選擇:印鈔會導致貨幣貶值,不印會導致貨幣緊縮。最終他們還是不得不選擇印鈔。貨幣貶值對於政府來說可能是好事,一方面貨幣貶值刺激經濟增長(出口增加)緩和緊縮性的壓力,而經常赤字的國家就在資本外逃過程中(貨幣貶值、投資環境前景不樂觀)受傷害就會比較大。但美國情況不同,因為他們的債務是以自己國家貨幣計價,這樣會產生大量需求。但是畢竟債務是承諾要償還貨幣,而又沒有那麽多貨幣,所以通常會以三種方式結束:第一違約,做空的空間被完全擠壓。第二發行大量貨幣,足以緩解危機。第三償還債務量大幅減少(債權方放棄)。

在此階段最大的風險就是,由於貨幣走軟外加貨幣供應量加大,導致短期信用品種(甚至包括政府短期國債)被市場拋棄,不但沒有達到創造更多信貸的目的,反而出現資金湧入抗通脹資產,以及資產出逃。海外投資者面臨零利率和以該國貨幣存款資產回報為負的前景,而國內投資者也希望將存款轉為其他貨幣。此時投資者會加速出售金融資產,特別是債務資產,轉化為現金後購買抗通脹資產。同時盡可能地利用當地貨幣貸款。於是央行又一次面對加大印鈔的要求,要麽支持這種需求,要麽允許貨幣和信貸緊縮導致實際利率上升。此時,政府會建立外匯管控力圖阻止上述資本流動,甚至禁止持有黃金,偶爾還會出現價格和工資管控的措施,但所有這些都不利於問題的解決,而不過是經濟“扭曲”舉措而已。

去杠桿過程的確很可怕,很痛苦,甚至會引發貨幣戰,但這是自由市場自我修複的方式。換句話說,經過對失衡的基本面的改正,可以使經濟進入更加健康的狀態。通過破產或其他形式的債務重組,債務得到降低;通過降低成本等方式,企業的盈虧平衡點也被降低。金融資產價格降低,同時購買資產和償還債務的貨幣供應量增加(拜央行所賜),資本正常流動得以恢複。

去杠桿過程的終結采用的一系列組合:1)債務重組,減少債務 2)勒緊褲腰帶、減少支出 3)財富重新分配 4)債務貨幣化。 這個過程,企業通過削減成本盈虧平衡點降低,投資活動慢慢恢複,利率較低,因此經濟開始增長。

蕭條階段,經濟下行和信貸萎縮非常快,一般持續兩到三年,但是隨後變陷入漫長的恢複期,甚至需要十年才能恢複到之前的高點(因此稱之為“失去的十年”),而股票價格甚至需要更長的時間去會反複到之前的高點,因為風險溢價需要花費更長的時間恢複到之前的低點。在這個過程中,名義利率必須低於收入的名義增長,以減輕債務負擔,如果利率已經為0了而且還有處於通縮階段,央行就必須發行更多的貨幣來提高收入的名義增長。

綜上所述,這些周期都是由於人的本性和經濟系統的內在運行,每個人會更加的追各種的利益最大化,甚至比你想象的更加嚴重,因此經濟周期的運行邏輯、經濟機器怎麽運行也跟著發展變化。

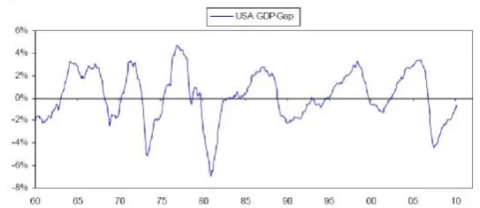

3) 短期債務周期

短期債務周期,也被稱為商業周期,主要由中央銀行的政策控制。主要是兩種狀況:a)因為經濟中的一些指標良好(用GDP缺口、資源可利用容量、失業率等指標衡量)使得通貨膨脹上升到不合適或者太高時,緊縮政策;b)當相反的狀況出現時,政策放松。美國自1960年以來的短期債務周期如下圖:

人們對這些周期的描述大同小異。這些周期中有六個階段:四個擴張階段和兩個衰退階段。

短期債務周期中的擴張階段:(更準確的理解是前兩個階段複蘇,後兩個階段擴張)

“早周期”階段(early-cycle)(通常持續5-6個季度)一般開始於,低利率和大量可獲得的信用使得對利率敏感的項目(例如,房地產和汽車)和零售銷售的需求好轉。前期存貨的清除結束和存貨重建的開始也給需求的好轉提供支持。這些需求的增加和生產的上升拉高平均周工作時間,就業率上升。通常,信用增長速度很快,經濟增長強盛(超過4%),通貨膨脹率低,消費增長旺盛,累計存貨的比率上升。由於高增長和低通脹使得低利率得以保持,美國的股票市場是最好的投資標的。而抗通脹資產(inflation hedge assets)和大宗商品是表現最差的投資標的。(關鍵詞:低通脹,需求增速快,補缺口)

“中周期”(mid-cycle)(平均持續3到4個季度),伴隨著經濟增速下降(大約2%),通貨膨脹率保持在低位,消費增長下降,累計存貨比例下降,利率逐漸不再下降。股票市場的上漲逐漸減慢甚至終止,而抗通脹資產的收益率下降減慢。(關鍵詞:低通脹,缺口逐漸補完,需求增速短暫放緩,醞釀下一階段產能擴張)

“晚周期”(last-cycle),通常開始於擴張階段的兩年半,具體取決於上一個衰退周期形成的經濟下滑的缺口的大小。在此刻,經濟增長上升到一個平穩的水平(大約3.5-4%),可利用資源容量約束出現。但是信用和需求的增長依然強勁。因此,通貨膨脹率開始趨勢向上,消費增速上揚,存貨水平也提高,利率上升。股票市場進入其上漲的最後一步,抗通脹資產成為表現最好的投資品種。(關鍵詞:補缺完成,產能擴張階段,需求旺盛,價格擡頭上漲)

“緊縮階段”(tightening phase)。在這一階段,實際通貨膨脹率和預期通貨膨脹率的加速上升推動著美聯儲轉變政策為約束。具體顯示為流動性的下降,利率水平上升,利率期限結構曲線變平甚至逆轉。這些轉變導致貨幣供給和信用增長下降,股票市場先於經濟下行之前下降。(關鍵詞:政策緊縮,抗通脹,產能擴張結束)

短期債務周期的衰退階段分為兩部分:

衰退前期:由於美聯儲維持緊縮的政策,經濟合同減少,一些經濟指表向下(GDP缺口、可利用資源和失業率等作為指標度量),股票價格下降,大宗商品和抗通脹資產價格下降,通貨膨脹率也下降。

衰退後期:由於通貨膨脹的擔心下降而衰退減緩增長的擔心上升,中央銀行寬松貨幣政策。因而,利率下降,盡管經濟還沒有開始恢複,更低的利率水平導致股市價格上升。相對的,大宗商品和抗通脹資產依然保持弱勢。更低的價格和更高的股市價格使得擴張階段的開始。

以上分析的周期中不同階段,我們給定了一個平均時間,但是正如文章開始時提到的需要考慮特殊事件的影響,而不是局限在時間上。例如,對於之前描述的的邏輯(擴張階段)在經濟中的缺口已經很大部分給消化前,通貨膨脹率通常並不會迅速上升,美聯儲也不會隨便緊縮政策,除非通貨膨脹迅速上升。衰退得越嚴重(產能缺口越大)經濟擴張持續時間越長。類似的,經濟周期各階段的運行使一系列事件的結果,而各階段時間的長短、進程又受一系列的外在事件(比如政策)的影響。比如:在經濟擴張周期中,與沒有政府貨幣政策的刺激相比,給予貨幣政策的刺激顯然要擴張得更快,另外,中國進入世界經濟、戰爭和自然災害等外生影響可以改變這些周期的進程。在此討論的是對經典模板的描述,並非對所有因素進行精確的進行描述。

限於篇幅,我們在此將不會進一步深入商業周期。

宏觀經濟運行的三大驅動之間的關系(the interaction of these three forces)

相比我們提出的模板,現實經濟複雜的多。我們把長債務周期(long wave)與短債務周期(或者商業周期 business cycle)結合起來,並且把這兩個周期加到生產率趨勢線里去理解,那麽我們比較好的理解資本系統的運作,並判斷我們所處的階段以及將會走向什麽階段。簡明起見,我們不詳細解釋,我們給出一個例子:

例子:下面的圖表展示自1919年以來每個周期,聯邦基礎利率的頂峰和低谷及其波動的幅度。這些利率的變化導致過去了90年的全部的衰退和擴張。圖表中顯示了15個向上的周期和15個向下的周期,但這些波動是圍繞著一個大的上升趨勢和一個大的下降趨勢。仔細看,從1932年9月低谷(利率為0%)到1981年5月頂峰(利率為19%),每一周期利率的低谷都比之前的周期的低谷高,頂峰也如此。所有利率上升和下降的周期都圍繞著這個長達50年的上升趨勢。然而,從1981年5月的聯邦基礎利率高達19%的頂峰直到2009年3月利率為0%的低谷,每一周期的低谷都比前一周期的低谷利率來的低,頂峰也如此。這些上升和下降周期圍繞著一個為期27年的下降趨勢。每一個利率下降的周期,利率的降低逐漸減少債務服務的支付額,降低通過信用購買的物品的價格,使得物品更加容易支付得起,推動資產價值的陡然向上(notch)(具有正的財富效應)。因此,盡管債務服務的支付額基本持平,但是相對於收入和貨幣,債務繼續上揚,直到利率達到0%不能繼續下去下降為止。此時政府必須印鈔和加大支出貨幣以補充私人部門的信貸減少和支出削減。

再次說明,簡明起見,在此對三大推動力的相互影響作用不進行更加深入的討論。正如文中開頭提到的,我寫下這篇文章的目的只是介紹我對宏觀經濟運行機制的一個簡單的想法(見解),你可以在此基礎上判斷取舍並吸收利用。、對於那些傾向於學習更多關於去杠桿化過程以及長期周期如何運作的人可以去看我前期的兩篇文章:“An In-depth Look at Deleveragings”和“Why Countries Succeed and Fail Economically”。

《全球第一對沖基金教你30分鐘看懂世界經濟規律》

http://v.youku.com/v_show/id_XNjI5NjE0OTky.html …

一文彻底搞懂美元与美债的相关性

http://gelonghui.com/#/articleDetail/13658

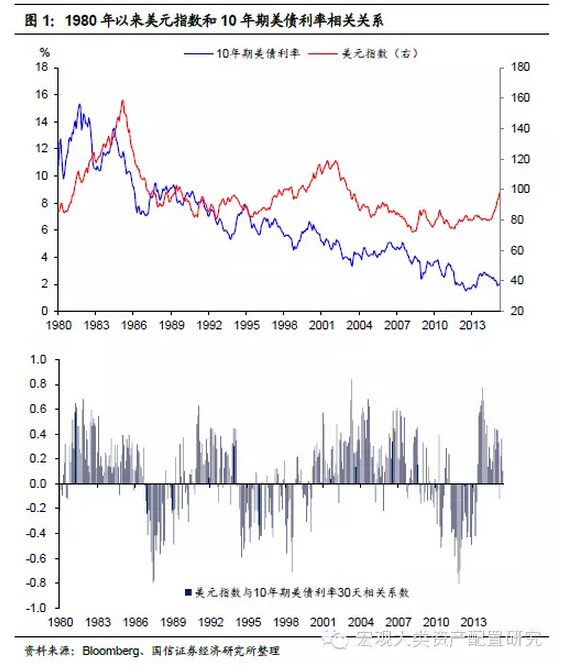

文|董德志、陶川,来自公众号国信固收研究

作 为海外大类资产相关性研究的系列报告之一,本篇报告将从宏观驱动的视角下来考察美元和美债利率的相关性。关于美元和美债利率的相关性,通常观点认为美债利 率的上升(下降)将通过资金套利带动美元升值(贬值),即所谓的利率平价;因此根据利率平价,美元和美债利率将时刻保持正相关关系。而通过考察1980年 以来美元指数和10年期美债利率的走势,我们发现两者虽然总体上呈现正相关关系,但也有很多时期出现了明显的背离;进一步地,通过计算两者的相关系数,我 们发现其负相关的时期占到了整个样本期的37%(图1)。由此可见,利率平价对于美元和美债利率相关性的解释并不完善,并且其也不能回答是何种原因引起了 美债利率的上升(下降)。

承接我们对大类资产配置研究的一贯逻辑,我们认为宏观情景的转变是驱动大类资产轮动的主要因素。而大类资产之间的相关性只是其在各自宏观因子驱动下的表现在数据上的反映。换句话说,大类资产间的相关性只是结果,而其宏观因子的不同驱动才是原因。基于这一逻辑,以下我们将在上一篇报告的基础上重新审视决定美元和美债利率的宏观因子,并以此考察两者之间的相关关系。

一、美元的双因子宏观驱动:美国相对全球的经济增长和通胀

汇

率价格的决定一直以来是各大类资产定价中的一道难题,而作为多数大类资产定价的基准资产,美元的自身价格(美元指数)的决定更是如此。在本专题系列的上一

篇报告中,我们以美国相对全球的经济增长强弱作为驱动美元指数的宏观因子,这一尝试确实从经济增长的角度来解释了历史上的一些美元周期;然而从统计上来

看,两者的相关系数依然并不稳定。比如以美国实际GDP与OECD国家实际GDP(占全球GDP比重在75%左右)的增速差作为衡量美国经济相对全球经济

强弱的指标,我们发现自1980年以来,其与美元指数变化的相关系数为0.15,即两者呈现出弱的正相关。这也表明在宏观驱动的框架下,仅从经济增长的角

度来诠释美元的变动仍显不足。

产生上述问题的原因一个重要原因在于美元指数的名义汇率属性。在这里,我们先回到有关一国货币名义汇率的定义,考虑A国对B国货币名义汇率为EAB (直接标价法下),则有:

EAB=eAB×(PA/PB)

其中eAB为A国对B国的实际汇率(直接标价法下),PA和PB分别为 A国和B国的物价水平。据此,一国货币名义汇率可以拆分为两块,即该国货币的实际汇率和该国相对的物价水平。就美元指数而言,由于其为美元对其他国家货币的加权名义汇率,因此对照上述公式也分为如下两部分:

(1)美元的实际汇率(美元对其他国家货币实际汇率的加权);

(2)美国相对于其他国家的物价水平。根据经典的汇率决定理论(如巴拉萨-萨缪尔森效应),在经济增长率越高的国家,实际汇率的上升也越快。因此eAB的

变化取决于A国相对B国的经济增速。由此可见,我们在本专题上一篇报告中所谈及的美国相对于全球经济增速对美元的宏观驱动,实际上影响的是美国的实际汇率

的变动;但就美元指数的宏观驱动而言,还多出了一个因子,即美国相对于其他国家的物价水平,而这正是我们目前的研究所需要补充的。

因此,我们可以得到如下两点结论:

一是美国相对于全球经济增速通过美元的实际汇率影响美元指数的变动,与美元指数变动呈正相关;

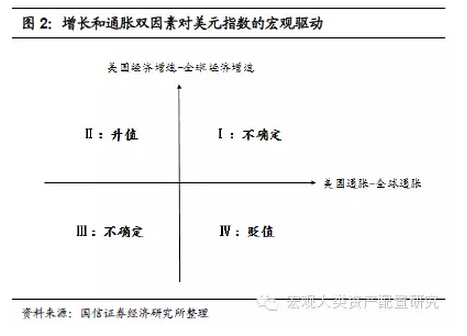

二是美国相对其他国家的通胀水平直接影响美元指数的变动,与其呈负相关。在上述增长和通胀双因素的宏观驱动下,美元指数的变动有四种情形:

情形一:美国经济增速>全球经济增速;美国通胀>全球通胀;美元指数的变化不确定。

情形二:美国经济增速>全球经济增速;美国通胀<全球通胀;美元指数上升,即美元升值。

情形三:美国经济增速<全球经济增速;美国通胀<全球通胀;美元指数的变化不确定。

情形四:美国经济增速<全球经济增速;美国通胀>全球通胀;美元指数下降,即美元贬值。

图2综合反映了这四种情形,分别对应着Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个象限。

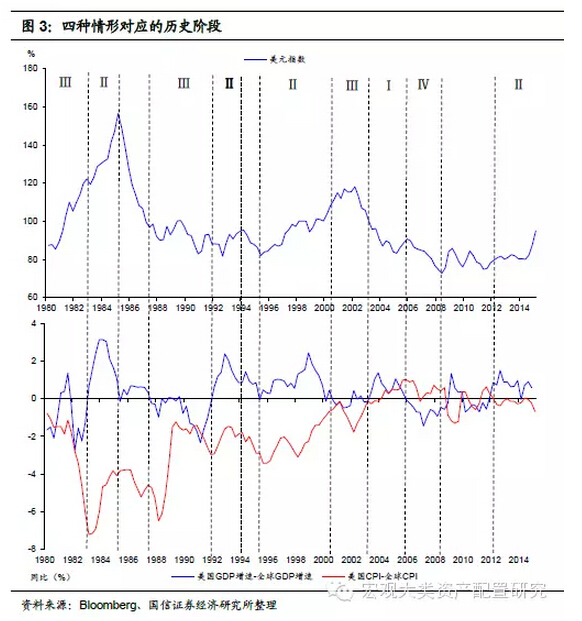

针对这四种情形,图3用1980年以来的历史数据进行了检验,可以看出在大多数时期内,上述增长和通胀双因素对于美元的宏观驱动确实存在:

1、当美国经济强于全球经济、通胀低于全球通胀时,美元在大多数情况下表现为升值。如 1983年3月-1985年2月、1992年3月-1993年7月、1995年6月-2000年3月、以及2011年12月至今。只有1985年6月-1987年9月、以及1993年8月-1995年3月这两个时期例外,前者恰逢广场协议签订,西方五国联合干预汇市导致美元指数持续大幅贬值;后者所出现的美元贬值迄今仍是谜题,一个牵强的解释是当时欧洲经济的强劲复苏引起了汇率的反应。

2、

当美国经济弱于全球经济、通胀高于全球通胀时,由于只有2005年12月-2008年12月出现过这种情况,并且期间次贷危机席卷全球;因此应以次贷危机

的爆发(2007年8月)分为两个阶段。在前一阶段,美元的确经历了一轮贬值;而在后一阶段,危机的发酵使得避险资金涌入美国,美元出现一小波升值。

3、当美国经济强于全球经济、通胀高于全球经济时,这种情况只在2003年12月-2005年9月出现过。期间美元先是延续前期的贬值,而后走出一小波升值。

4、当美国经济弱于全球经济、通胀低于全球经济时,共有三段时期出现过这种情况,其中1980年1月-1982年12月美元升值、1987年9月-1991年12月美元指数处于波动状态、 2000年3月-2001年12月美元先升后贬。

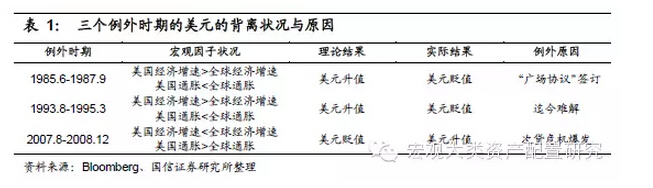

另外还有一个特殊时期,即2011年-2011年欧债危机期间。此时美国经济虽弱于全球经济,但通胀相对于全球通胀持续波动,美元指数也处于波动之中。综上,可以看出在1980年以来大多数的历史时期内,美元指数的走势与上述增长和通胀双因素宏观驱动下的四种情形相对应。而就仅有的三个例外时期来看,除了1993年8月-1995年3月所出现的美元贬值迄今难解,其余均与重大历史事件有关(表1)。

就整个样本期而言,上述四种情形所对应的历史时期所占比达到了85%;而其中Ⅱ和Ⅳ两种情形(即从宏观因子上可以明确美元方向的情形)的占比为37%。

二、美债利率的单因子宏观驱动:发达国家名义GDP增速

首

先要强调的是,本报告中的美债利率特指美国长期国债的利率(以10年期美国国债利率为代表)。由于一国长期国债的利率反映了一国政府筹资的长期成本,而名

义GDP增长则代表了该国经济的整体回报;因此从政府债务的可持续性来看,一国名义GDP增长对长期国债的利率应具有牵引作用,使得两者在趋势上保持一

致,从而具有明显的正相关性。

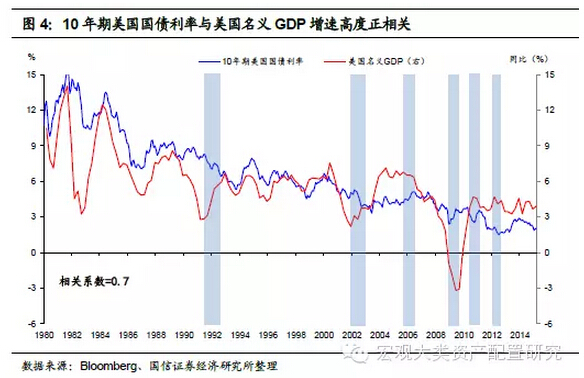

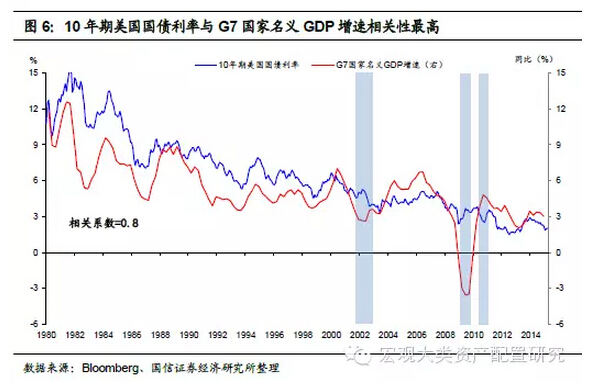

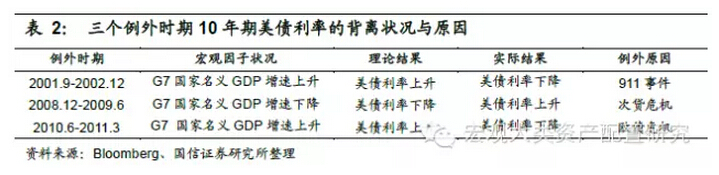

基于此,我们首先以美国名义GDP增长作为10年期美债利率的宏观驱动因子,由图4可以看出,两者自1980年以来的确呈现出明显的正相关性(相关系数约为0.7),但期间有6次在走势上出现背离,对此我们列示如下:

(1)1991

年3月-1992年6月:美国名义GDP增速上行,10年期美债利率下行。这段时间两者的背离可能和两个事件有关,一是日本房地产泡沫在20世纪90点代

初的破灭;二是苏联解体。此时恰逢美国经济步入二战后最长的复苏周期。两个事件的叠加不仅巩固了美国在发达国家内部的经济霸主地位,也推升了市场的避险情

绪。就其影响而言,很可能是避险资金涌向美国压低了其国债的收益率。

(2)2001年9月-2002年12月:美国名义GDP增速上行,10年期美债利率下行。这段时间两者背离的主要原因是911事件,美联储降息力度的加大和避险资金的涌入带动10年期美债利率快速下行,而美国名义GDP增速则在筑底后缓慢回升。

(3)2005

年6月-2006年3月:美国名义GDP增速下行,10年期美债利率上行。这段时间美国经济进入2003-2007年扩张的中后期,名义GDP增速见顶回

落;但由于经济的持续复苏推升了市场的风险偏好,加之美联储的加息周期,10年期国债利率延续了此前的涨势。

(4)2008年12月-2009年6月:美国名义GDP增速下行,10年期美债利率上行。随着经济在次贷危机后陷入衰退和通缩,美国名义GDP增速出现负增长;但由于美国政府通过QE1等多种措施恢复了金融体系的流动性,市场避险情绪消退,10年期美债利率随之回升。

(5)2010

年6月-2011年3月:美国名义GDP增速先上后下,10年期美债利率先下后上。依靠危机后大规模货币和财政刺激政策的实施,美国经济自2009年下半

年开始了一波短暂的复苏。然而,随着QE1的结束,美国经济的复苏明显放缓,名义GDP增速在2010年下半年出现回落。与之同时,10年期美债利率的走

势则被欧债危机演变下的市场避险情绪所左右。

(6)2011年9月-2012年6月:美国名义

GDP增速上行,10年期美债利率下行。这段时期美国GDP名义增速的回升主要是由于QE2下通胀的回升。而随着欧债危机的加剧,欧洲经济二次探底使得避

险资金涌入美债,加之美联储同时期的扭曲操作,10年期美债利率显著下行。

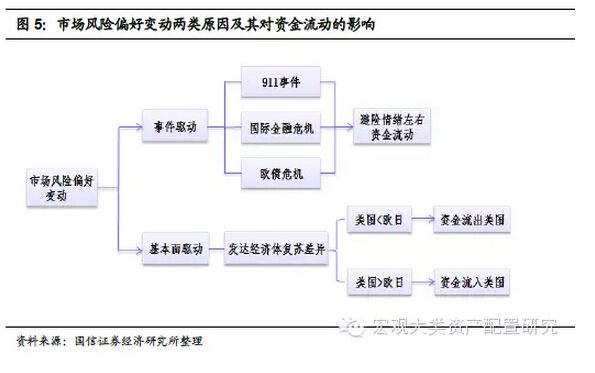

综上,我们发现这6次美国名义GDP增速与10年期美债利率走势上的背离基本都可以由一个因素来解释,即市场风险偏好变动导致的资金流动,这主要是由于美国国债在全球大类资产中的避险属性。而就市场风险偏好的变化而言,我们认为其产生的原因主要有如下两个方面(图5):

一是重大危机事件的爆发,避险情绪(如911事件、次贷危机和欧债危机)左右海外资金流动。因此这种风险偏好的变化受事件驱动。

二是美国与其他经济体(主要是欧洲和日本)增长的不平衡。具体而言,在复苏后期,当美国经济增长先于欧日见顶回落时,市场的风险偏好继续上升,资金流出美国(如2005年6月-2006年3月);在复苏早期,当美国经济增长与欧日扩大时,资金开始青睐美元资产(如2011年9月-2012年6月)。因此这种风险偏好的变化受基本面驱动。在此,我们发现一个有趣的现象,

即由于历史上美国在经济周期上往往领先于欧洲和日本,因此在美国经济增长先于欧日见顶回落时,发达经济体的整体复苏尚未见顶,此时由市场风险偏好上升导致

的美债利率上涨,在走势上正好与发达经济名义GDP增速的上升相一致;而当美国经济早于欧日开始复苏时,发达经济体的整体名义GDP尚未回升,在走势上也

正好与资金回流时美债收益率的下降相一致。

由此可见,当市场的风险偏好受到基本面驱动,并由此导致美国名义GDP增速与10年期美债利率在走势上背离时,其在基本面上反映的是美国名义GDP增速与发达经济体整体名义GDP增速在走势上的背离。

有鉴于此,我们认为相对于美国名义GDP增速,发达经济体的名义GDP增速(本报告中用G7国家的增速代替)可能是10年期美债利率更好的宏观驱动因子。原因有二:

一是从历史上的走势来看,美国名义GDP增速和整个发达经济体增速在多数时期保持趋势一致性;

二是即便在市场风险偏好变动的影响下美国名义GDP增速与10年期美债利率出现趋势上的背离,除非这种风险偏好的变动是事件驱动,否则发达经济体整体名义GDP增速依然与10年期美债利率在趋势上一致。

我们的这一想法在图6中得到印证,对比图5,可以看出在G7国家名义GDP增速替代美国名义GDP增速时,其与10年期美债利率自1980年以来的相关系数提升到了0.8,不仅如此,两者的背离也仅限于上述(2)、(4)、(5)三个时期,分别为911、国际金融危机和欧债危机爆发以后,即受到事件驱动下市场风险偏好变化的影响(表2)。由此可见,在一般情况下,10年期美债利率不仅反映出美国经济的名义增长状况,更是整个发达经济体名义增长的晴雨表。就整个样本期而言,10年期美债利率与G7国家名义GDP增速在走势上相一致时期的占比达到了92%。

三、宏观驱动视角下美元与美债利率的相关性审视

首先总结一下由以上两部分的分析结论:

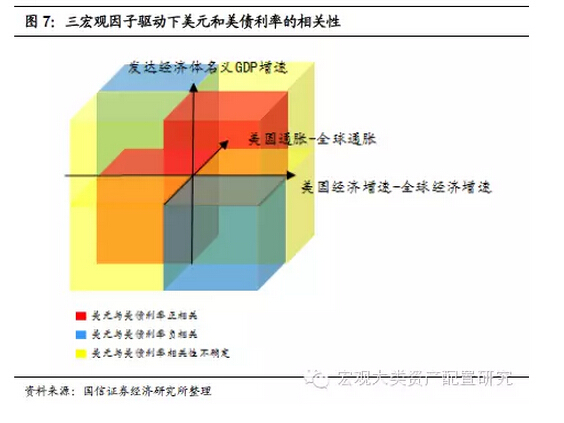

(1)美元的走势存在双重宏观因子的驱动,分别是美国经济相对全球经济的强弱和美国通胀相对全球通胀的高低。

(2)美债利率存在单一宏观因子驱动,即发达国家的名义GDP增长。

有鉴于此,美元和美债利率的相关性,其实质上是上述三个宏观因子在各自的驱动下的综合结果,因此,对于美元和美债利率相关性的判断,有赖于这三个宏观因子在方向上不同的组合,这其中有四类组合可以直接确认美元与美债利率的相关性:

1、 当美国经济强于全球经济、美国通胀低于全球通胀、发达经济体名义GDP回升时,美元升值、美债利率上行,美元与美债利率正相关。

2、 当美国经济弱于全球经济、美国通胀高于全球通胀、并且发达经济体名义GDP回落时,美元贬值、美债利率下行,美元与美债利率正相关。

3、 当美国经济强于全球经济、美国通胀低于全球通胀、发达经济体名义GDP回落时,美元升值、美债利率下行,美元与美债利率负相关。

4、 当美国经济弱于全球经济、美国通胀高于全球通胀、发达经济体名义GDP回升时,美元贬值、美债利率上涨,美元与美债利率负相关。

另外还有四类组合,由于这些组合中美元的走势具有不确定性,因此对于美元与美债利率的相关性具有不确性。综合来看,这八类组合所反映的美元和美债利率的相关性情况可以由图7来勾勒。

从

1980年以来的历史来看,前4类组合(即可以确定美元与美债利率的相关性)可以解释的时期占比达到了37%。而后四类组合(即不可以确定美元与美债利率

的相关性)可以解释的时期占比为40%;在剩余23%的时期里,由于与一些危机事件相关,美元与美债利率的相关性因此很难由宏观因子驱动来解释。

从

1980年以来的历史来看,前4类组合(即可以确定美元与美债利率的相关性)可以解释的时期占比达到了37%。而后四类组合(即不可以确定美元与美债利率

的相关性)可以解释的时期占比为40%;在剩余23%的时期里,由于与一些危机事件相关,美元与美债利率的相关性因此很难由宏观因子驱动来解释。

由此可见,就宏观驱动下美元和美债的相关性而言,远比数据上显现的繁杂。然而,由于三个宏观因子的相互作用实质上反映的是美国经济周期、全球经济周期以及发达经济体经济周期的非同步性,因此在实际判断美元和美债利率的相关性时,可以通过具体分析这种非同步性来化繁为简。

就

当前而言,由于美国在经济周期上已率先引领发达经济体的复苏,并且美国经济仍处于复苏早期,因此美国经济要强于全球经济,通胀低于全球通胀,并且发达经济

体的名义GDP增速也将逐步回升,因此在短期内,美元将和美债利率一同回升,即呈现出明显的正相关性;至于中长期,由于全球经济的复苏的前景尚不明朗,因

此美元的走势将具有不确定性,其与美债利率的正相关性也将变得不再稳定。

這樣說,那樣做 搞懂老闆 放在心裡不說的事

|

||||||

|

明明工作表現良好,為何升遷加薪總沒有我的份? 老闆狠狠罵了我一頓,我實在不知道他怎麼那麼生氣? 我都已經這麼努力了,為什麼老闆永遠不滿意? 這是許多上班族內心的OS,其實是因為你不懂老闆的心。 職場上,老闆掌握你的生殺大權,搞懂他在想什麼、最忌諱的又是什麼?相信有助於你成為職場成功者。 製作人•林少予 撰文•孫蓉萍 研究員•戴致安在電信集團當業務的李忠義(化名),和往常一樣,和兩位同事在外吃完午餐,搭電梯回辦公室。沒想到在電梯內短短一分鐘,他就丟了工作! 原來集團執行長正好和李忠義搭同一部電梯。這位執行長看到三位同仁就在旁邊,卻連個招呼也不打,出了電梯後,就派人調查三人服務的單位,發現其中一位是業務,兩位是會計,於是決定開除業務。 這位電信集團的執行長特別聲明不是要耍官威,而是因為「業務人員不僅要有親和力,還要有敏銳的觀察力,但是看到老闆卻視而不見,是失格的業務。」因此他決定把業務開除,至於同行的會計則屬於內勤工作,不需要這些特質,所以並未追究。 李忠義因為沒有跟執行長打招呼而丟了飯碗,其實在工作場域中,老闆(編按:這裡指直屬主管或公司老闆)對每個人來說,都具有舉足輕重的角色,他掌握了你的生殺大權,舉凡你的工作內容、考績、獎金、升遷、加薪,他說了算,這也是為什麼「如何管理老闆」早已是職場顯學。 管理大師彼得.杜拉克(Peter F.Drucker)在《杜拉克談高效能的五個習慣》中指出:「上司不只是影響敘薪、升遷和職務安排的關鍵人物,同時也是知識工作者能否有效工作的關鍵。 無論知識工作者表現得多好,如果上司不支持,什麼事也做不成。」哈佛商學院講座教授約翰.賈巴洛(John J. Gabarro)和約翰.科特(John P. Kotter)對「管理你的上司」議題有深入研究。他們認為,若部屬和上司的關係不佳,必須由員工主動調整關係。若能了解上司的優缺點、做事風格及工作的 優先順序,然後與上司建立良好而有效的工作關係,對雙方都有利。 韜睿惠悅公司資深協理暨資深顧問周秉奇指出,該公司二○一四年的調查結果顯示,在台灣,不論雇主或員工都認為除了薪水和發展機會外,「與直屬主管的互動關 係」是員工決定是否留任最重要的因素。從提高組織效能的角度來看,主管和員工如果能密切配合,對提升企業績效也有助益。 至於如何「管理老闆」?說穿了,最重要的是先搞懂老闆在想什麼、弄懂他的邏輯,以及他最在乎的是什麼事,並避開地雷,才能在職場中立於不敗之地,否則重則像李忠義一樣被掃地出門,輕則永遠得不到老闆青睞,升官加薪無望。 華人心理治療研究發展基金會對趨勢科技、中國信託、富邦金控等企業共上萬名企業員工提供諮詢,諮商心理師黃暐超發現,「主管」(尤其是直屬主管)是工作上 造成員工困擾的主要因素,原因是「主管和員工的關係不對等,而且主管還握有員工生殺大權。」黃暐超指出,為上司問題尋求諮詢的員工,多半抱怨主管總是愛罵 人,每天都扳著一張臉;還有員工抱怨主管偏心,對某些會抱大腿的同事特別好;另外有些員工抱怨「主管像媽媽一樣不停地叨念,不管我走到哪裡就念到哪裡。」 不過,礙於對象是長官,多數人只能隱忍,可見與主管或老闆關係不佳,的確是員工最大的壓力來源。 員工要管理上司,首先要知道上司在想什麼,《今周刊》特地請來金融、服務、傳產等行業的三十五位主管填答問卷,希望藉此一窺老闆的心。 我們一共問了二個問題,一:您心目中理想的部屬,應該具備什麼條件?結果顯示,理想部屬最重要的條件為:團隊合作(占三七%)、習慣正面思考(占三七%)、適應力強(占三一%)、願意承擔責任(占二八%)、勇於接受挑戰(二五%)等。 我們的第二個問題是:您討厭部屬有以下哪些行為?問卷調查結果顯示,這些地雷依照嚴重程度排列,分別是:說謊(占六二%)、沒有責任感(占五一%)、執行 力差(占四○%)、愛抱怨(占四○%)、不肯承認錯誤(占二五%)等,「專業能力不足」反而擺在最後,顯示老闆想的真的不一樣。 啊!上班來不及!乾脆假裝生病請假吧說謊又沒責任感, 你已經被列入黑名單了 有些員工上班來不及,謊稱生病要請假,有些人只要有輕微不舒服就不去上班,這樣既是說謊又沒責任感。利眾公關集團董事長嚴曉翠說:「稱病告假影響的不是個 人,而是團隊,因為必須有人代班,原先規畫的時程也可能因此打亂,所以我會讓這種人從團隊中消失。」巨大集團執行長羅祥安以「一群平凡的人聚在一起,希望 做出不平凡的事」,說明團隊合作的重要性。花旗(台灣)銀行總經理張聖心也說:「外商公司沒有明星球員,只有團隊榮耀。」同事們合作無間才能為組織創造佳 績。 即使要求創意的產業,團隊合作也是最重要的特質。中華人力資源管理協會常務顧問王冠軍曾任宏達電人資部副總、廣達電腦人資協理、台積電人力資源服務處長等 職,他說:「創意和創新不同,創意是creation,只是一個想法,創意能實踐才是創新,也就是innovation。從創意到創新的過程,絕對需要集 合眾人的力量。」他並舉例說,由明星球員臨時組成的足球隊到全國與地方一般球隊比賽,結果輸比贏多,「證明了平日團隊合作和默契比技術更重要。」至於正面 思考,羅祥安認為,員工「如果態度負面,有能力也沒用。」此外,台灣摩根士丹利證券董事長柯之琛認為,負面情緒會增加下單時判斷錯誤的機率;而且正向思考 的員工比較有抗壓性,比較適合金融業的高壓環境。 討厭!這真是個「屎缺」,拜託別要我做這是考驗,趁機把爛工作變跳板吧! LINE台灣區總經理陶韻智也重視正面思考、承擔責任等特質。陶韻智回憶他在IBM工作期間,「我被派到一個成員約五人的新部門,負責塑造公司創新形象。 負面思考的人可能會抱怨主管沒有指示,工作內容不明確,而且成果很難量化,不容易看出績效;可是我認為工作內容不明確,正是由下往上影響主管的良機。」陶 韻智主動向主管提案,他善用IBM的資源,不勞煩主管就建立了國內外的溝通管道;此外,他分析台灣現況和預定執行方向,固定回報進度並和主管討論。由於具 備上司重視的多項特質,也拿得出績效,他成為同梯進入IBM的四十人中,最早被拔擢的人。 陶韻智還參與過一個為銀行執行的專案,當時專案成員約四十人,預定執行時間比往年少了一半。他還沒接手,就有經驗人士提醒他:「這個案子絕對來不及在限期內完成。」而專案失敗的後果就是罰錢。 當時還是開發部門小主管的陶韻智表示,「可能會有同事抱怨,這是個被人蒙著眼睛去撞牆的爛案子。」但他勇於接受挑戰,專案開始前研讀計畫內容、找出問題。 更重要的是,他願意承擔責任,向主管要求延期一個月,最後獲得客戶的同意。雖然他不是這個案子的專案經理(PM),但他工作期間會站在PM的高度,和其他 部門的團隊溝通,如期完成。 一位公關公司主管則說,他在部屬的簡報或信件中發現錯字連篇,替他們修改之後寄回去,他們卻看都不看一眼;有時遇到棘手問題,部屬竟然乾脆來個「人間蒸 發」,完全看不出責任感和自我要求。這位主管強調,給部屬修改後的錯字,是希望他們從中學習,下次不要再犯,但遇到不求長進的人,這些只是無謂的努力。 不公平!為什麼同事工作分量比我少? 別白目了,難道主管聽到會把工作接過來嗎? 有時遇到辦記者會要聯絡記者來採訪時,有些部屬還會向主管抱怨:「為什麼她只要聯絡十個人,我卻要聯絡十二個人?」不願承擔責任、愛抱怨又愛計較,這些在主管眼中,絕對是扣分、白目的行為。 儘管具備了良好的基本工作態度,許多人還是覺得和長官處不來。這時候注意幾個重點,就可以讓雙方關係更和諧,甚至借力使力,不但不讓主管影響自己的心情,還能幫助自己的工作更上一層樓。 有近二十年經驗的企業心理顧問公司主管珍.克拉克(Jane Clarke),在《跟誰都能一起工作》一書中,提出管理老闆的十大黃金守則。這十件事可以歸納為五大重點,分別是充分溝通、換位思考、合作無間、自我要求和自我克制,做到這些事,主管不愛你都難。 一、充分溝通。溝通不良往往是下屬和主管不和的主因,但細究之下,會發現雙方其實都沒錯。大人物知識管理集團董事長范揚松說:「導致衝突的原因,多半只是 主管與下屬的訊息在『編碼和解碼』時,因為時空差異、立場不同、利害點不一致,產生扭曲與誤解。」要解決這個問題,第一件事是先了解主管對你的要求,以及 他的行事風格。你可以從旁仔細觀察主管,但最穩當的方法是找他談,確定他對你的要求與期待,也就是關鍵績效指標(KPI)。員工也可以請主管評價工作表 現,並適時向主管反映工作實況。但他提醒,溝通最重要原則是「理直氣和、義正詞婉」,千萬要避免不歡而散。 誠實和坦率,絕對是面對事情的第一態度二、換位思考。設身處地思考,如果自己是主管,會如何向更高一層的主管報告?主管的口頭禪是:「我不要聽問題,我要 解決方案!」就是因為他的主管也會向他要解決方案,所以部屬最好擬出解答。此外,你的態度要積極主動,先把事情想透徹,並提供多個選項,隨時回報,讓主管 放心。如果你的解決方案可以讓他直接上呈主管,你就成功了一半。 三、合作無間。先了解上司的KPI,然後幫他們達成業務目標。台北市專業祕書暨行政人員協會財務長蔡麗瓊指出,「主管賦予下屬新任務時,希望他們能幫自己創造成果,而下屬的責任是使命必達,不能say no。」主管和下屬都達成目標,為團隊加分,就是典型的創造雙贏。 四、自我要求。和主管互動時,誠實和坦率的態度非常重要,出錯時尤其要勇於認錯,而且要想好補救方案並誠心道歉。此外,員工必須要求自己超前、超越分內工 作,績效高過公司要求,例如老闆要求今年業績成長一○%,但是你卻做到一五%,甚至二○%,讓老闆出乎意料,而且千萬不要有自掃門前雪的心態,以團隊利益 和公司發展為重。 五、自我克制。蔡麗瓊指出,老闆的情緒會跟著工作進展是否順利,以及員工回應他的方式而改變。只要當主管,就得每天面對公司內外各色人等,主管的人格特質 也不同,很難在任何時刻都和藹可親。所以員工最好對主管多點體貼,不要情緒化,千萬不要老是抱怨,成了公司出名的牢騷鬼。此外,下屬向上溝通的大忌是侮辱 主管的智商。避免不經意地說出:「這個很簡單啊!」或因為打從心裡瞧不起主管,而露出不屑的表情。 除了以上大原則,王冠軍根據三十多年的人資經驗,歸納員工與老闆相處的狀況,並提出應對之道。 一、例行報告。除了報告內容的邏輯架構要清楚,一定要先自問:老闆會問什麼問題?猜老闆的心當然很難,訣竅是設法了解「最近讓老闆睡不好覺的三件事是什 麼?」是廣告收入銳減?人事異動太大?股價大跌?從這些關鍵問題出發,中槍的機率應該就會低一點。如果可以幫老闆解決問題,絕對會讓老闆發現你的重要性。 二、老闆呼叫。老闆找部屬通常不是要幫他升官加薪,而是要他解決問題,這時候要先思考:「我該準備什麼?」不要兩手空空就敲門進去。去之前不妨向祕書打聽老闆今天見了誰,或接了誰的電話,見面前心裡有個底,至少帶著例行業務的資料去見老闆。 三、有求老闆。為了爭取權益面見主管時,要注意溝通的態度要委婉,最好還能先向相關單位打聽情報。公司正在緊縮預算時卻要求增加人手,不就是找罵挨?另一個讓老闆同意的訣竅,則是分析這個方案會為公司帶來的好處與影響,才能喚起主管的重視。 四、不期而遇。員工難免會在電梯或廁所遇到老闆,此時要避免老闆對你的印象分數大打折扣,唯一辦法就是對自己分內工作如數家珍,以免老闆抽問時啞口無言,還有一定要記得打招呼,以免犯了大忌。 運用小訣竅, 絕對是你比別人紅的關鍵 善用祕書也是訣竅之一。除了打聽老闆的心情、行程外,蔡麗瓊認為,祕書可以幫忙員工的地方還包括:檢視文件資料的錯誤、對報告適度提供建議等,減少員工與老闆為一些無謂的瑣事發生衝突。 陶韻智認為,「先進的公司趨向扁平化,經理人和部屬間不再是上下的關係,而是夥伴的關係,高階經理人也要和員工一起拚鬥。傳統老闆會造一艘船,不唱反調的 人才能留在船上;但在夥伴關係時代,改變的力量掌握在每個人手中。」陶韻智鼓勵員工主動承擔責任,從更高的高度看事情。「每個人都有影響周圍五公尺的能 力,問題是你要不要發揮影響力。」主管與部屬的關係是永遠的課題,相信只要認真做好本分工作,具備老闆喜歡的條件,並避開老闆討厭的行為,想要在職場上出 人頭地,指日可待! 老闆心裡想的事,你懂不懂? 35位大老闆員工條件大調查理想部屬該有哪些條件?(複選)能團隊合作(37.1%)習慣正面思考(37.1%)面對改變能彈性因應,適應力強 (31.4%)願意承擔責任(28.6%)勇於接受挑戰(25.7%)執行力強,隨時都有進度(25.7%)有自己的想法,會提出不同的提案(20%)專 業能力強(17.1%) 持續學習(17.1%) 有比本身職務更高的視野(14.3%) 忠誠度高(14.3%) 白目部屬有哪些行為?(複選) 說謊(62.9%) 沒責任感,把工作丟給別人(51.4%)執行力差,自我要求太低(40%)推託,愛抱怨(40%)不肯承認本身的錯誤(25.7%)習慣爭功諉過 (22.9%)工作效率差,工作完成度不足(11.4%)沒有時間觀念(8.6%)沒有回報工作進度的習慣(8.6%)專業能力不足(5.7%)註:參與 填答問卷的企業主管包括: 建大工業董事長楊銀明、 上銀科技總經理蔡惠卿、 歐都納董事長程鯤、 巧新科技工業總經理石呈澤、貿聯控股公司總經理鄧劍華、美利達工業副總經理鄭文祥、亞都麗緻總管理處總經理徐儷萍、 聯聚建設董事長江韋侖、 老爺大酒店集團執行長沈方正、巴克萊證券董事總經理楊應超、美律實業人資處處長劉淑珍等35位 管理學大師杜拉克 教你如何與上司相處 列出上司名單。 徵詢上司意見,同時也提出自己的看法。 協助上司發揮他們的特質,展現工作績效。 讓上司信任你的方式,就是協助發揮他的長處,避開其短處。 提供上司充分的資訊,並直接問他們喜歡以什麼方式獲得資訊。 不要讓上司措手不及。確保上司不會受到任何意外驚嚇,因為這對於一個組織的負責人,通常是一種當眾羞辱。 上司如果換人了,就應該改變與他溝通和報告的方式。 資料來源:《杜拉克談高效能的5個習慣》搞定 老闆的黃金十大守則了解上司對你的要求,以及他們的行事風格。 積極主動:隨時回報工作狀況,讓主管安心。 協助上司達成業務目標:主管的成功對團隊有加分的作用,下屬的責任是使命必達。 不只問問題,最好提供解決方案。 開誠布公,道歉要算數:誠實和坦率的態度非常重要,出錯時要勇於認錯。 不要有情緒化的反應。 工作賣力超過要求範圍:拿出高於公司目標的成績。 別侮辱上司智商:不要露出不屑的表情,別說「這個很簡單啊!」尋求並給予反饋意見:了解自己的表現好壞,同時也可以提意見給上司。 別因為老是抱怨而出名:上司不會喜歡滿腹牢騷的人。 資料來源:《跟誰都能一起工作》(時報出版,預定七月上市)加薪、升遷 、工作量太大啦該怎麼啟齒,一次告訴你! 我要如何談加薪? 先向主管感謝公司的栽培,同時提出數字,具體說出自己為公司完成哪些案子、達到多少業績目標,接下來再說「希望自己的職涯發展和薪水成長能成正比」。切忌和同事比較,除了薪水之外,也可以爭取進修的預算,並告訴主管,自己的能力提升之後,最大的獲益者是公司。 怎麼開口提升官? 對主管闡述自己的職涯規畫,目前缺乏主管的歷練,希望公司協助完成。這樣積極的態度會讓主管對你印象深刻,升遷時會第一個想到你。爭取前不妨先向研發、人資等部門打聽公司的發展計畫和資源配置,針對公司需求提升能力。 工作負擔太重,如何請求老闆減量? 工作列出並訂出先後順序,再請問主管順序是否正確?接著告訴主管,很難在期限內同時完成這些事情。 貼心地先想好解決方案,就容易說服主管調整工作。 | ||||||

Next Page