- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

《退休大調查》起步晚、活太長、存不夠三大迫切危機沒有閒錢四成青壯族未準備退休金

| ||||||

多數人對存退休金抱持「還早」的心態,偏偏退休這檔事,時間到了,肯定來不及。根據財金智慧教育推廣協會對全台二十二縣市青壯族群所進行的「二○一三年台灣退休趨勢大調查」,可以看出,台灣人正面臨三大迫切的退休金危機。 撰文‧劉育菁 十五年前,到科學園區找一份好工作,認真上進、存十年股票,人生想在四十五歲輕鬆退休過好日子,並非絕無可能;但也不過十年的光景,二○○八年一場金融海嘯,打碎了提前退休的美夢,更因全球進入低利率超過十年以上,國家也面臨退休金準備不足的窘境,只好把法定退休年齡往後延。 「延退」手段,只是把退休危機向後遞延,但台灣卻不能喘息,因為不婚、不生的少子化氛圍,讓台灣晉升全球老化速度最快的國家。根據經建會今年的統計數字,二五年台灣即步入超高齡社會,老年人口將達全民二○%。 「台灣人面臨的是高齡化及少子化的雙重夾擊。」財金智慧教育推廣協會理事長楊子江語重心長地說,並呼籲對於退休金的準備,政府、家庭或個人及企業三方面同等重要,且缺一不可。 因此,財金智慧教育推廣協會與政大商學院民意調查中心,在今年九月二十三日至十月七日,針對全台二十二縣市,年滿三十歲至六十歲且仍未退休民眾,進行「二○一三台灣退休趨勢大調查」的電話訪問,透過分層系統抽樣並以縣市為分層單位,取得一○六九份樣本。從調查結果中,可清楚觀察出支撐台灣的青壯年族群,在面對退休規畫時出現三大難題。 難題一:開支壓縮﹁未來財﹂ 計畫退休年齡往後遞延 究竟該幾歲退休?根據行政院主計總處統計,去年國人平均退休年齡為五十七.三歲,較七年前延後近二.五歲;本刊一○年與德盛安聯資產管理公司的退休調查中,計畫五十六至六十歲退休的比率最高,約二三%。 若對比財金智慧教育推廣協會最新二○一三年退休趨勢調查,打算退休的平均年齡六十一歲,比去年全台實際的退休年齡多出四歲,也高於本刊在一○年的調查結果,凸顯國人對於計畫退休年齡向後遞延的趨勢。 對自己的工作年齡向後拉長,背後的意涵,是國人對於退休財務規畫的缺乏信心。根據財金智慧教育推廣協會的調查,高達四四%受訪者目前尚未開始準備退休金,沒有準備原因是手上沒有多餘的錢,占了七八%,比率遠遠高於不知如何準備、認為子女會奉養或目前還不需要的選項。 這二年台灣人對退休金的準備,有種「生吃都不夠了,哪還能曬乾?」的無奈。中華民國退休金協會發起人陳登源表示,台灣的物價雖然不高,但卻被高房價壓得喘不過氣,在台北市中心就算不買房子,租金負擔也不低;把居住地向南位移,到中南部租房子很容易,但找工作卻大不易,就算找到了,薪水卻不動如山。 要把「未來」會花用的錢,「現在」就存下來的確不容易,這對於剛成家立業的三十至四十歲族群更是難上加難,在調查中,四十歲以下受訪者當中,已開始準備退休金的不到一半。 值得慶幸的是,在過去幾年產官學積極的宣導之下,國人都有「愈早準備愈好」的概念,三六%受訪者認為,最慢也該在二十五歲時開始準備退休金,也就是第一份薪水就要開始存退休金。 然而,理想與現實終究存在差距,根據調查,實際上真正開始存退休金的平均年齡落在三十三歲,至於尚未存退休金者,多半計畫在四十五歲開始準備,但距離預計退休的年齡六十一歲,只剩十六年時間準備。 全美首席理財大師大衛.巴哈在《起步晚,照樣致富》一書中說,與其把自己放在「早知道??」的懊悔裡,還不如現在開始下定決心改頭換面,開始行動。楊子江說,在求學階段只有商學院學生建立較佳的基本財經知識,理財教育扎根仍有很大的努力空間,對尚未起步者,他建議,從現在開始做好理財三大基本功。 第一,開始記帳,記錄每日收支項目;經過半年後,進入「檢視」階段,重新檢視消費習慣,找出什麼是需要?什麼是想要?絕對可以找到省下二分之一開銷的方法。在關掉漏水龍頭後,則要開始學習編列預算,導入「收入-儲蓄=支出」的觀念,一定能存下退休金。 難題二:低估生命長度 忽略長壽風險隱憂 究竟要存多少退休金才足夠?澳洲公認最成功的理財規畫大師、安睿理財顧問集團(ipac)總裁艾貝(Arun Abey)在《多少才夠》書中指出,理財的目標就是管理生活。退休後究竟需要多少錢?取決於能活多久、以及想要過什麼生活。 根據財金智慧教育推廣協會調查,國人對自己壽命的平均想像是七十七歲,男性比女性略高,值得注意的是,在各年齡層中,三十五歲至三十九歲對於壽命的長度預期最短,僅七十四歲,低於平均值三歲。 若對比日前內政部公布的去年國人平均壽命七十九.五歲,再考慮長壽化趨勢,那麼,三十五至三十九歲族群對自己的「長壽風險」顯然嚴重低估。 低估自己的生命長度,可能會有哪些風險?楊子江認為,隨著年齡增加,活太久且活得不夠健康,需要的醫療費用會增加,倘若退休金準備不足,沉重壓力就得由下一代撐起來,可能拖垮年輕人。 究竟該如何因應活太久的風險?政治大學風險管理與保險學系教授彭金隆建議,除了政府在長期照護制度的政策制訂要加把勁之外,個人對於購買長照險的風險意識也應加強,年紀已過了四十歲的彭金隆,已經開始認真評估長照險的需求。 至於退休後的生活費用,根據這份調查,受訪者對於退休後平均每人每月生活費需二萬四六八一元,比退休前生活開銷高出一成六。除了生活費之外,醫療費用成為最主要的支出,進一步用性別分析,女性比男性更擔心醫療費不足。 難題三:退休金仰賴政府 理財工具過度保守 對於退休金的來源,根據調查,把政府及雇主退休金當成主要來源者占六一%,其中軍警公教占八成以上,而金融保險業占四三%。陳登源表示,在歐美國家,政府與企業原是退休金來源的二大支柱,台灣人對政府退休金「有感」,最主要的關鍵是○九年政府修改勞工退休金制度,把勞保年金化。 楊子江認為,歐美福利社會國家的退休制度,政府與企業責無旁貸,然而金融海嘯後,金融市場面臨的風險加劇,政府退休金朝向「晚退少領」的趨勢改革,因此不妨把退休規畫的主動權拿回自己手上,透過積極的準備,讓自己沒有退休後顧之憂。 但很不幸地,國人對退休金規畫主要來源,除了靠政府之外,也有四六%受訪者會利用最保守的「儲蓄」作法,但仰賴「個人投資所得」者則只有一五%。換句話說,台灣人對存退休金的理財工具的選擇,似乎有過度保守的隱憂。 從理財規畫的角度來說,「準備退休金」必須依照生命週期的風險承受度,進行積極或保守的布局調整,如果一味傾向於利用「最保守」的低報酬率工具,在起步太晚又低估長壽風險的情況下,可想而知,要在退休前存到足夠退休金,恐比登天還難,這一點,從將近五成民眾沒信心在退休前備妥退休金,也可略窺一二。 退休雖然是人生重要的最後關卡,但想要過好的生活,其實並不難。 根據財金智慧教育推廣協會的估算,以六十一歲退休、活到八十歲為例,每月生活費二萬五千元,以年報酬率二%計算,四十五歲才開始起步,每月約存二萬五千元;提早到三十三歲準備,每月約存一萬三千元;若從最理想的二十五歲開始,每月約需九千元。 其實只要把握二十五歲不嫌早,四十歲也不嫌晚的心態,踏出第一步,不僅能確保退休基本保障,甚至還能繼續追求人生夢想。 沒有閒錢,是尚未啟動退休規畫的主因逾四成尚未開始準備退休金Q:請問您是否已經開始準備退休金了? 單位:% 開始準備56 還沒準備44 近八成是因沒有閒錢,未開始退休準備 單位:%Q:還沒開始準備的原因是什麼? 現在手邊沒有多餘的錢 78 覺得目前還不需要 9 不知道該怎麼準備 4 沒有時間準備 3 認為子女會奉養 3 退休後每月生活費高於現在, 但理財動作卻極度保守 退休後預計生活費較退休前高一成六Q:你預估退休前和退休後,你個人每月生活費大約需要多少錢? 現在 21184元 退休後 24681元 規畫退休金,普遍傾向低報酬率的保守工具Q:預估退休金的主要來源為何? 單位:%政府及雇主提供的退休金 61 個人儲蓄 46 保險 18 個人投資所得 15 親人奉養 3 房租租金 2 不知道 7 近一半的人沒把握能在退休前備妥退休金Q:是否有信心在退休前準備好足夠的退休金? 單位:% 沒信心 48 有信心 39 不知道 13 退休準備應及早起跑 35-39歲族群,明顯低估長壽風險Q:請問你想活到幾歲? 30-34歲 76 35-39歲 74 40-44歲 76 45-49歲 77 50-54歲 79 55-59歲 82 準備退休金愈早愈好,但知易行難…Q:你覺得應該幾歲開始準備退休金最理想? 25歲以前 36% 26-30歲 15% 31-35歲 9% 36-40歲 11% 41-45歲 7% 46歲-50歲 5% 51歲以後 7% 不知道 10% 及早準備與尚未準備者啟動時間落差12年Q:你從幾歲開始(計畫在幾歲才要開始)準備退休金? 25歲 開始準備的理想起點 33歲 已準備退休金者 平均在33歲開始規畫 45歲 尚未準備退休金者 平均打算在45歲開始 61歲 預計退休年齡 | ||||||

他山之石》加拿大年金改革給台灣的一堂課 退休金自選 是挽救年金破產的解方

| ||||||

是挽救年金破產的解方 過去一年,台灣的年金改革毫無進展,潛藏負債繼續暴增;究竟改革工程應該如何起步?二十年前的加拿大經驗可以提供答案,當年,他們的領導者展現堅定決心,而民眾則藉由積極參與退休金自選投資的管道,有效彌補政府擔保的不足。 撰文‧蔡曜蓮 滴答、滴答……,距離去年四月底行政院推出《年金改革方案》已經一年了。這一年來,年金改革工程幾乎可用「毫無進展」來形容,初期雖有一陣喧擾,但如今,不僅相關修法遙遙無期,就連社會各界的溝通討論也近乎停擺。 直到五月八日,國發會公佈政府潛藏負債四年暴增三兆元、總額達到十七兆元,這才稍稍勾起人們對「年金黑洞」的回憶;「年金改革有助於改善潛藏負債。」對於國發會公佈的數字,財政部長張盛和是這麼回應的。 勞保破產倒數! 台灣潛藏負債每年增兆元 問題不會憑空消失,年金改革的工程一日不啟動,潛藏負債就是會不留情面地繼續以每年近兆元的速度增加,勞保基金的破產時間也不會自動停止倒數;依據二○一二年精算報告,勞保將在二○二七年宣告破產。 台灣沒有片刻拖延的本錢,我們急需答案。 於是,《今週刊》採訪團隊飛到了北美洲,在一個你我熟悉的國度——加拿大,尋找發生於二十年前的一段歷史。你或許想像不到,一九九四年的加拿大被《華爾街日報》調侃為「第三世界國家榮譽成員」,這個重要的經濟大國,當時的十年期公債殖利率接近一○%,政府公債的賣相比歐債危機高峰期的希臘國債還糟,而這一切的元兇之一,就是一套不負責任的退休年金制度。 加拿大政府對於退休人士有兩個「基本」保障,一是福利性質的老人年金與收入津貼,二是類似台灣勞保年金的「加拿大退休金計畫」;二○○九年,加拿大稅制專家傑克明茲(Jack Mintz)針對後者出了一份精算報告:該計畫至少能保證七十五年不破產。 啟示一:不向民粹低頭 加拿大總理鐵血提高費率 七十五年,足夠許諾初入社會年輕人一個看得見的未來了。但事實上,這套計畫也不是一路走來都是圓滿順遂。 一九六六年,加拿大退休金計畫正式上路,這套年金計畫極儘可能地討好民心:繳費水準是月薪的三.六%,遠低於台灣勞保年金開辦時的七%費率(目前為八.五%),並且是以工作最後三年的平均所得為給付計算基礎(勞保為最高五年),根據統計,加拿大每位退休族每月可因此領到大約二萬元新台幣的退休金,與勞保年金「最高」給付水準幾乎一樣。 即使是與已被批評為「全球最優惠」的台灣勞保年金制度相比,當年的加拿大退休金計畫也更加「民粹」;這份大禮,當然逐漸成為國家財政的重擔。 八○年代,加拿大債務佔GDP(國內生產毛額)約為二五%,雖然在八○年代末期,該計畫的費率已調高至五.六%,但到了一九九四年,債務佔GDP比率仍猛暴增長至六七%,退休金計畫搖搖欲墜。 「當年,政府債券乏人問津,直到這個國家需要國際貨幣基金(IMF)的幫忙,大家才真的醒過來。」傑克明茲接受《今週刊》專訪時回憶。而九三年成為加拿大總理的克雷蒂安(Jean Chrétien),則在二○一一年受訪時形容:「當年的加拿大就是今日的希臘。」一一年時,希臘瀕臨破產。 出身魁北克農村工人家庭的克雷蒂安以硬頸著稱,曾因年輕時罹患怪病而導致左臉麻痺,這一回,他抱著大不了只做一任的決心,大刀闊斧地展開改革;除了種種財政緊縮方案之外,他大筆一揮,宣佈將退休金費率六年內提高到九.九%。 克雷蒂安曾透露一個小故事,當他向內閣宣佈大舉拉高收費的年金改革計畫時,語畢,室內一陣寒意。一位部長在散會後打電話給妻子,直接告訴她,「下次選舉沒望了。」但出乎意料地,克雷蒂安沒有付出政治代價,他在接下來九七年和二○○○年的大選中連續獲勝,蟬聯總理直到○三年卸任。 主政者必須以堅定的決心面對民粹壓力,這是加拿大年金改革的第一個啟示。傑克明茲說,當政府大舉拉高退休金費率,人們的感覺其實是:「好吧,政府終於開始做事了。」 啟示二:鼓勵個人帳戶制 用自己的存款養未來的生活至於另一個啟示,則是來自於一個值得玩味的數字變化:即使投入退休金計畫的費用提高了,加拿大人民卻更願意把錢投入另一套退休金系統──由企業自行設計的「個人帳戶制」退休金計畫。 就在加拿大出現退休金破產危機的同一年,一九九四年,世界銀行發表「避免老年危機」的研究報告,提出所謂「三支柱」模式(Three-Pillar Model):第一支柱是由政府主導的社會安全制度,如台灣的國民年金及勞保(勞工保險)、公保;第二支柱是由企業提供的員工退休金制度,在台灣,則如勞退(勞工退休金);第三支柱是個人自願性的商業保險儲蓄。而個人帳戶制的退休計畫,則通常運用於第二支柱。 在加拿大,一九九一年參加「第二支柱」──「個人帳戶制退休計畫」的民間企業員工僅有一四%,此後一路攀升,到二○○六年,人數已比十五年前多出約一倍。 無論是對政府或對個人,這個數字的增加都有其正面意義。對政府來說,個人帳戶制的退休金制度由於並非「社會保險」,而是「用自己現在存的錢,養自己未來的生活」,因此不會造成政府的財務負擔、不會造成潛藏債務;對個人來說,則是在政府保障有限之下,能夠藉此拉高退休後的所得替代率,讓自己對未來更加篤定;換一個角度思考,在一個財政狀況與人口結構都不再適合「政府為人民退休生活做足擔保」的社會裡,引導民眾積極走向個人帳戶制,以更強大的「第二支柱」減輕「第一支柱」的負擔,是關鍵解方。 「喔……,台灣的狀況是這樣啊……,那我想,退休金計畫恐怕必須『百分之百』仰賴個人帳戶制吧!」在記者攤開台灣人口結構圖與經濟成長趨勢圖後,加拿大經濟學者莫肯(Malcolm Hamilton)這麼說;他是加拿大重量級的退休金專家,給台灣的這句建議雖然半開玩笑,但已點出了台灣年金改革的必然方向:拉高個人帳戶制的比重。 「照我來看,民眾投入個人帳戶制的薪資比重,至少必須拉高到一○%!」說話的是比德古登(Peter Gordon),他是美國恆康退休計畫服務公司總裁,長期參與「四○一K計畫」(美國的退休金帳戶,只應用於私人企業)。他回憶,屬於個人帳戶制的四○一K,一開始也只被當成「補充計畫」而已,「但在八○年代中期以後,人們發現情況不同了,以前是十七個勞工養一個退休族,後來變成三個勞工養一個,大家發現,政府擔保的退休計畫很可能會破產啊!」如何拉高參與意願? 業者操作 提升投報率 國內一般勞工適用的勞退新制,就是個人帳戶制;除了僱主依規定必須每月為員工提撥六%薪資投入個人退休帳戶之外,也提供勞工「自行」再提撥一%到六%的選擇空間;然而,自○五年推行至今,在全國六六五萬勞工當中,只有三十五萬人選擇自提,佔比約六%。從這個數字來看,台灣人對個人帳戶制的參與狀況,顯然遠不及格。 於是,如何拉高民眾對個人帳戶制的參與意願,可說是政府推動年金改革的重要成敗關鍵。長期關注台灣退休金問題的金管會副主委王儷玲也說,在勞保給付可能減少的前提下,鼓勵勞工提高勞退自提有刻不容緩的必要。 要拉高民眾參與意願,最簡單的道理,就是提升基金操作的投資報酬率。 「在我的經驗中,把錢交給政府操作的績效,往往是滿糟糕的。」莫肯的評論或許有些直接,卻也鮮明點出了台灣「第二支柱」的根本問題:與加拿大甚或美國、新加坡、香港、紐西蘭、澳洲、瑞典等主要國家相比,台灣最大的不同,就是勞退基金是由政府操作,而其他主要國家則是由資產管理業者建置投資平台,交給業者操作,政府負責監督。 長期推動勞退金自選的中華民國退休基金協會,曾經提出一份「勞工退休金新制開放勞工自選投資標的建議平台白皮書」,強調「以過去政府基金投資經營之保守態度……,仍可能使退休所得替代率偏低。」「為增加勞退基金管理績效……,建議適時開放金融機構參與。」簡單地說,就是類似於加拿大的作法:政府監督、業者操作、民眾自選。 但業者管理真能比政府更好嗎?以香港人的「第二支柱」──強積金計畫為例,現時強積金底下總共四七七檔基金,根據政府數字,截至一三年三月三十一日止的十三年,整個強積金制度在扣除費用及收費後的年化報酬率為四.一%。而在台灣,勞退基金許給退休族的年報酬率是「兩年期定存利率」,目前約為一.三%,兩者相比,自選所提供的長期報酬率自然比政府操盤高出不少。 其實,從○四年《勞退新製法案》擬定之際,民間學者專家就不斷呼籲開放勞工自選投資平台,直到最近,勞動部才終於有了修法的進度。曾任退休金協會理事長的台大財金系教授邱顯比,分析國內退休金自選難產的原因:「勞工團體對於業者介入始終存在疑慮,擔心這項措施是圖利業者。而主管機關則是擔心變革太大。」受限於官方與民眾的保守態度,自選平台的開放也就一再耽擱。 如今,勞退自選終於進入修法階段,但即使順利上路,仍然是一項重大工程,若參考國外經驗,業者與政府還有不少事情必須做到。 如何快速落實? 以自動提撥機制推一把 在退休金自選的架構中,業者扮演的角色是平台提供者,受到政府監管,並且也與客戶第一線接觸,「你必須確保客戶擁有便利的理財諮詢管道。」加拿大宏利人壽團體福利與退休計畫資深業務副總裁芮貝爾(Sue Reibel),平時主要負責理財商品的教育溝通,「我們就得經常跑到各地,為不同的公司員工上課,與勞工朋友面對面講解自選平台設計與退休金規畫方向。」她說。 至於政府的監管角色,簡單地說,就是「監管參與的業者和基金」。以香港強積金為例,基本架構是由「受託人」、「投資平台」、「基金商品」三個層次組成。 其中,受託人就是信託業者,可以設計多個投資平台供民眾選擇,而受託人必須經過香港積金局的核準。此外,每個投資平台都有多檔基金可供選擇,但要讓一檔基金納入任何一個投資平台,也同樣必須經過積金局的審核。 除了生冷的監管動作之外,政府若要快速拉高民眾參與,其實還有一些「手腳」可動。 或者應該說,政府要設計幾件事情──「除非你說不,否則我就這樣做」。其中第一項,就是「除非你說不,否則政府就自動幫你提撥部分薪資投入自選平台」。 美國國會在○六年通過一項重要的年金改革法案:《退休金保護法案》,法案當中的一項重要變革,就包括了「自動加入退休金計畫」,談及這項設計,哈佛大學教授肯尼斯福魯(Kenneth A. Froot)舉雙手贊成:「人們都隱隱知道他們應該儲蓄,可是你不推他們一把,他們就是不會主動去做。」美國波士頓學院專職退休研究的學者艾莉莎穆爾(Alicia Munnell),在聽聞台灣的現況後,強烈建議台灣將「自動提撥」納為配套之一。 如何降低風險? 因應生命週期 轉換資產配置事實上,穆爾建議台灣要做的「自動機制」不只於此,在四○一K計畫中,參與者若無意管理自身資產,則會「自動」將其資金分配到生命週期基金。「這方面,你們也應該認真考慮。」除此之外,「生活形態基金(Lifestyle Fund)」也是目前美國四○一K計畫中,市佔率最高的基金類型之一。「因為它很方便啊!」宏利資產管理(美國)環球資產配置主管鮑伯(Bob Boyda)說。 一九九四年,他與他的投資團隊共同開發出這種創新基金商品,投資人只要決定自己現階段需要的是保守、穩健或積極的投資風格,就能轉換到相對應的資產配置中。「當我遇到人生中的重大事件──比如退休或生小孩,我可能會因此改變風險偏好,就能立即轉換成適當的資產配置。」根據美國知名投資顧問公司Burgess + Associates針對四○一K參與者的研究,自二○○一至一○年,投資生活形態基金者平均每年報酬率為四.五九%,相對優於其他族群。 對此,宏利資產管理環球資產配置投資長貝瑞伊凡思(Barry Evens)表示,「退休金操作的目標本來就不是追求最高的報酬率,而是略高於市場平均。」回到台灣的年金改革進程,依目前進度,勞工勞保、軍公教退撫的相關修法要在短期完成幾無可能;唯一值得樂觀的進度,就是「勞退金自選平台」尚有機會在下半年完成修法,最快可望在一五年上路。 從加拿大的經驗來看,如果勞退自選制度成功,民眾對政府擔保的依賴降低,或許勞保、退撫的改革阻力能夠有效降低,但也別忘了加拿大年金改革給我們的第一個啟示:年金改革要成功,終究需要主政者的堅定決心與信念啊! 從破產邊緣,到續命75年—加拿大退休年金改革歷程1966 「加拿大退休金計畫」面世,採用隨收隨付制(類似台灣勞保年金),費率僅為3.6%。 隱憂! 1976 首批領取退休金的勞工出現,這群人只繳費10年,即可領取全額年金。 1986 將提撥率由3.6%逐年提升至5.6%。 搶救! 1994 加拿大政府債務與GDP比率達到驚人的67%,遭《華爾街日報》譏為「第三世界國家榮譽成員」,退休金計畫面臨破產。 1996 總理克雷蒂安大刀闊斧改革,將提撥率大幅提升至9.9%,此改革預計讓加拿大退休制度延續100年。 復活! 2009 傑克明茲為加拿大退休金制度進行精算,預估財務仍可延續75年。 三大支柱,為老年生活撐起保護傘根據世界銀行所提出的「退休三支柱」概念,是國際規畫退休制度努力的方向。 退休三支柱 加拿大 美國 香港 台灣 政府主導 老人年金、保障收入津貼、加拿大退休金計畫 社會安全基金綜合援助計畫、公共福利金計畫 勞保、國民年金、 公保 企業提供 職業養老金計畫、註冊退休儲蓄計畫、免稅儲蓄帳戶等 401K計畫 強積金計畫 勞退新制、勞退舊制、軍公教退撫 個人自願 個人退休金儲蓄計畫 個人退休金儲蓄計畫 個人退休金儲蓄計畫 個人退休金儲蓄計畫 資料來源:宏利投信 25歲投入自選,退休金最高多50%—勞工自選平台所得替代率試算如果勞退金自提6%,投入不同屬性的自選標的,你的所得替代率能增加多少? 預設投 報率 年齡 (參與時間) 3% (保守型) 5% (穩健型) 8% (積極型) 25歲(35年) 15~18% 23~26% 44~50%30歲(30年) 13~15% 17~21% 30~35%35歲(25年)10~13% 14~16% 21~24%40歲(20年) 8~10% 10~12% 14~17%45歲(15年) 6~8% 7~8%9~11%50歲(10年) 4~5% 4~5% 5~6%55歲(5年) 1~2% 2~3%2~3%資料來源:王儷玲《勞退新舊制度之所得替代率探討 》(2003年)民眾投入個人帳戶制的薪資比重,至少必須拉高到10%! 比德古登(美國恆康退休計畫服務公司總裁)加拿大退休制度的三大支柱,讓加國的老人貧窮率,比OECD一半的國家都還低。 芮貝爾(加拿大宏利人壽團體福利與退休計畫資深業務副總裁)往往,退休金管理者的任務,是想盡辦法擠出比最保守的投資再多一點利潤。 鮑伯(宏利資產管理環球資產配置主管) | ||||||

《調查報告》半數受訪者沒準備退休金 預約晚美人生 六成民眾憂老後沒人照顧

| ||||||

時間不停流逝,再四年不到,台灣就要邁入高齡社會,全台灣的人民究竟準備好了嗎? 《今週刊》全台獨家大調查,發現台灣民眾普遍低估長壽與失能風險,你會活得比你想得久、失能年限也比預期的長。 撰文‧蔡曜蓮 台灣在一九九三年時,六十五歲以上老年人口達七%,進入高齡化社會,預計老年人口將在二○一八年突破一四%,正式進入聯合國定義的高齡社會,所花時間比日本還少一年,總共二十五年。 距離一八年已經剩不到四年時間,台灣準備好迎接這波銀髮海嘯嗎?為瞭解民眾是否確切知道老後生活危機,《今週刊》進行「國人長壽風險意識大調查」。 九成女性 低估自身壽命此項調查鎖定應該開始準備退休生活的四十歲以上民眾,呈現他們對老後生活的預期以及照護的需求。 人類壽命越來越長,但顯然民眾普遍低估自己壽命。根據內政部資料,一三年國民平均壽命男性為七十六.六九歲,女性為八十三.二五歲,現年四十歲民眾的平均餘命是四十一.三六年。根據《今週刊》調查,男性預期自己壽命為七十六.九一歲, 女性預期自己壽命只有七十五.三一歲,四成七男性少估了自己可活壽命,女性則近九成。 很多人說長壽是福,但若退休金準備不夠,長壽就隱藏巨大財務風險。根據這份調查,仍有逾一半左右的人尚未開始準備退休金。「女性嚴重低估壽命,她們連現況需要的退休金都存不夠,遑論未來活更久,金錢花費高過預期。」世新大學財務金融系副教授郭迺鋒認為,退休女性將面臨多重風險。 對於老年生活最擔心的事情,有六成民眾最擔憂需要被人照顧。但問及:「你預期自己老後會有幾年喪失自理能力?」也有高達六成民眾拒絕回答或無法回答;此外,填答者對於失能的年限大多估計在三年左右。 然而,根據國民健康署於一二年所做的「國民健康訪問」調查指出,六十五歲以上長者的失能比率為一七.四%,且年紀越大,失能比率越高;八十五歲以上長者失能比率將近五成。女性失能者平均失能期限長達七年,高出男性平均的五年。由調查數據可知,多數民眾遠遠低估失能的嚴重性,若與性別交叉分析,女性並未意識到自己失能的程度高於男性。 當失能發生時,則各有四成民眾認為會住在「安養機構」與「自己家」;有趣的是,若將「喪失自理能力時,認為自己會住在哪裡」與年齡做交叉分析,可以發現越年輕的受訪者認為自己住在安養機構的比率越高,四十到四十九歲有五三%民眾認為能住在安養機構;反之,年齡越長越傾向住自宅,六十歲以上的受訪者過半數認為即使失能也會住在自宅。郭迺鋒解讀,「這不見得反映未來民眾對於安養機構的需求會增加,而是四十多歲的民眾多數未去過安養機構,不明白安養機構比不上家庭來得溫暖。」需要照護時最擔心的問題,三成民眾擔心「付不起照護費用」,其次依序為「子女無暇照護」與「照護機構不專業」,可見在未考慮失能的情況下,經濟並不是人們退休時最擔憂的問題,但是一旦失能,經濟就成為首要考量。 沒有能力負擔照護費用,是未來最頭痛的問題,因此超過六成的民眾願意支付額外保費,贊成政府推動《長照保險法》。當被問及政府、企業或個人該由何者負擔長照保險的保費,幾乎各半民眾分別支持該由政府與個人負擔,只有三%民眾認為,可由企業支付。此數據與年齡交叉分析得不出顯著差異。 盼多投資源 設置安養機構台灣邁入高齡社會的過程,不可能是一片坦途,政府在因應人口結構移位上,扮演舉足輕重的角色。民眾認為政府該做的準備,在限制複選三項的情況下,「鼓勵設置安養、照護機構」、「建構社區資源,讓銀髮族在自宅安養」與「實施讓老人接受看護的長期照護險」為最多人選擇的項目。 不管民眾未來在安養機構或自宅養老,不可避免的都將面臨「誰來照顧我?」的問題,現在國內的照護者,有二十萬名外勞與二萬名本國勞工,面對兩者的懸殊差距,超過五成民眾認為,應提高國內看護比率。 《今週刊》長期關注高齡化議題,曾於一○年針對五十到六十四歲人士進行「台灣銀髮照護大調查」。對照前後數據,在政府該為高齡社會做哪些準備上,「建構社區資源讓銀髮族在自宅安養」與「鼓勵設置安養、照護機構」呈現明顯消長,雖然民眾認為政府應投入更多資源普設安養機構,但台灣目前安養機構的入住率只有七成,仍有三成空床,代表台灣其實不缺安養機構;因而,郭迺鋒認為,「民眾真正想要的,不是更多的安養機構,而是擁有品質保障的老後照顧。」至於《長照服務法》正在立院協商,而《保險法》草案也正在研擬,尚未送出行政院,預計三年後上路。當過半民意都表示支持《保險法》,究竟政府要如何利用這筆保險基金,讓現實環境不致與人民理想間的老後生活產生懸殊差距,提高老後照護的專業品質,並致力提升國內看護的比率,值得執政者深思長照服務法規。 國人長壽風險意識大調查 單位:% 認知不足,原來我們活得比自己想得久近9成女性低估自身壽命。 Q1.男女預期自己能活多久?(2013年國民平均壽命,男性為76.69歲,女性為83.25歲)單位:% 男 女 70歲以下 6.4 6.8 70~74歲 11.3 15.3 75~79歲 12.2 11.6 80~84歲 21.9 15.8 85~89歲 6.1 3.8 90歲以上 4 2.2 不知道╱拒答 38.1 44.5 接續上題,有4成7的男性低估自身餘命,女性則將近9成。(不計拒答╱不知道者)單位:% 男47 女88 5成民眾沒有準備退休金。 Q2.目前準備多少比率的退休金? 單位:% 1~10% 7 11~30% 8 31~50% 9 51~70% 3 71~90% 2 90%以上 8 不知道╱拒答 13 沒有 50 民眾最擔心晚年需要被人照顧。 Q3.退休後最擔心的老年生活問題? 需要被人照顧 62 錢不夠用 20 一個人獨居 2 子女無力奉養 6 被社會孤立 1 入住安養中心 3 財產分配問題 1 配偶先過世 2 其他 3 民眾顯然過於低估失能的嚴重性。 Q4.民眾認為自己未來有幾年時間是喪失自理能力?(根據國民健康署資料,女性失能者平均7年、男性5年) 單位:年 40~44歲 3.98 45~49歲 3.73 50~54歲 3.74 55~59歲 2.28 60~64歲 2.85 65~69歲 3.74 70歲以上 2.5 觀念變了,青壯年族群不排斥將來住進安養機構若失能,多數民眾希望住在安養機構與自宅。 Q5.喪失自理能力時,認為自己會住在哪裡? 單位:% 安養機構 40 住自己家 40 與親戚子女同住 10 與朋友同住 1 老人社區或公寓 2 不知道╱拒答 7 將上題與受訪者年齡做交叉分析,可看出40~49歲民眾傾向住在安養機構;反之,年齡越高的受訪者越傾向住自宅。 安養機構 40~49歲 53 50~59歲 43 60歲以上 34 住自己家 40~49歲 36 50~59歲 43 60歲以上 50 與親戚子女同住 40~49歲 9 50~59歲 11 60歲以上 12 老人社區或公寓 40~49歲 2 50~59歲 3 60歲以上 4 最怕付不起照護費用。 Q6.最擔心的照護問題? 單位:% 付不起照護費用 30 子女無暇照護 18 找不到適當的看護人選 9 必須離開自宅住到照護機構 5 照護機構不專業 16 不知道╱無意見 22 長照保險,已獲民眾支持逾6成民眾支持額外開徵保費。 Q7.政府推動老人長期照護服務政策,需要額外開徵保費,請問你支不支持? 單位:% 支持 64 不支持 24 沒意見 12 主張政府與個人負擔長照保費,各佔一半。 Q8.政府推動老人長期照護服務政策,你希望保費由誰來負擔? 單位:% 政府 49 個人 48 企業 3 5成民眾希望提高國內看護的比率。 Q9.目前台灣長照環境中,根據家庭照顧者總會調查,國內僅有2萬名專業照顧者(佔4%),其餘20萬名皆為外籍勞工(佔28%)。你認為這樣的狀況: 單位:%不合理,希望提高國內看護的比率 54 不合理,希望提高外勞看護的比率 3 合理,應維持現況 23 不知道╱拒答 20 照護機構與長照保險的 需求增加。 Q10.政府最該為迎接高齡化社會做哪些準備? 2010年 50~64歲民眾建構社區資源讓銀髮族在自宅安養 29 提高國民年金、勞保等年金發放金額 20 鼓勵設置安養、照護機構 17 制定可以維護老人權益的法規 10 實施讓老人接受看護的長期照護險 7 以房養老的逆向抵押貸款 2 延後退休年齡 2 要求無障礙空間設施 2 擴大引進外籍看護工 1 其他 10 2014年 50~64歲民眾建構社區資源讓銀髮族在自宅安養 17 提高國民年金、勞保等年金發放金額 10 鼓勵設置安養、照護機構 26 制定可以維護老人權益的法規 9 實施讓老人接受看護的長期照護險 10 以房養老的逆向抵押貸款 3 延後退休年齡 2 要求無障礙空間設施 5 擴大引進外籍看護工 3 其他 15 調查說明: 《今週刊》委託世新民調中心,於6月3日至6月10日針對40歲以上民眾做「國人長壽風險意識大調查」,總計回收977份有效樣本。在95%信心水準下,估計誤差為±3%。 | ||||||

股市当然是提款机,定投恒生指数给你千万退休金 伯格头

http://xueqiu.com/8754285358/42058748看到雪球上最近一直有人争论股市是提款机还是绞肉机?

毫无疑问,稍有常识的人都知道,当然是提款机。哦,我说的是港股,A股是什么,呵呵,我不知道。

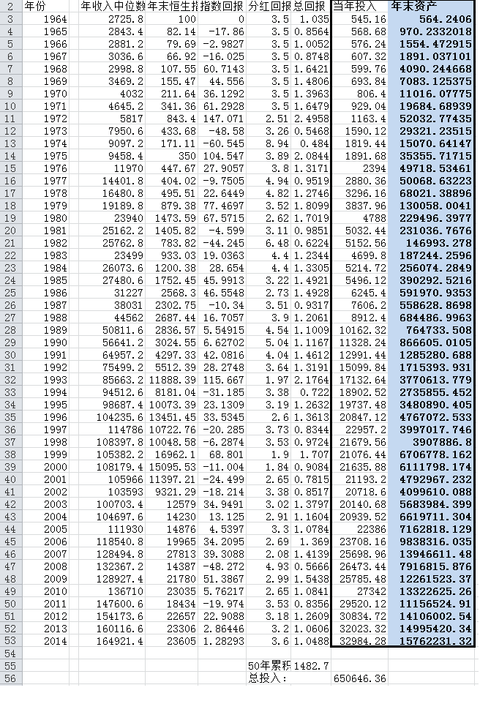

下面这张表是以前伯格头自己算着玩的,本来是为了解答这样一个疑问:一个香港的普通劳动者,如果把每年收入的20%用来买恒生指数的成份股,退休时他会有多少钱?

结论是这样的:一个最最普通的香港打工仔,他一辈子的收入都是普普通通的中位数。假如他1964年18岁开始工作,每年存20%收入来买港股,每年的投入从500多元慢慢增长到2万多。到58岁退休时(2004年)他会有660万。如果他到2014年68岁才退休,就可以有1576万。而完成这一切,他每年定投的本金总共只有65万而已!

(其实不用真的工作到68岁的,只要58岁退休后暂时不花这笔钱,到今天也有1500万以上,最后10年的投入已经无关紧要了。)

香港很多70多岁的老人为了赚点钱还出来开出租车的,他们的收入已经比中位数高了,他们当中绝大多数没有1500万家产!

这还只是一个人,如果是双职工家庭,退休时很轻松可以有3100万。每年存20%在香港其实也是一个很低的要求,因为香港对普通打工者几乎是没有税收的,20万年收入的人个人所得税只有一千多。如果是两个香港白领,收入稍微高一点,平时省下30%的钱,退休时拥有1亿是很正常的。但是随便在香港街头找两个60多岁的白领阶层,他家资产绝对不可能有1亿!

所有这些只需要你定投恒生指数,不用动任何脑筋,不用管牛市熊市,不用猜测波峰波谷。 没有多么惊心动魄一掷千金名垂青史的投资案例,只有年复一年简单无聊的定投。

股市当然是最美妙的提款机!定投指数将是你一生收益最大的投资。

铁一样的事实,没有水分的数字。如果你在股市里不是提款而是绞肉,只能说明你的方法大错特错了。不如学一下伯格头的投资哲学吧!

可以对比一下香港和大陆人最热爱的投资项目:房产。大多数香港人都会先买好自住的房产,然后给子女买一套。一个收入中位数的双职工家庭,一般到退休时可以买到2~3套房子,现在市值1000~2000万左右。而且供房的压力肯定远远超过每年20%的收入,一般接近40%。一个简单的对比就可以知道:

定投股指: 每年40%,50年后6200万

定投房产: 每年40%,50年后1500万 (三套房)。

对于那些想要猜顶猜底的人,我不否认如果猜中将带来巨大的额外收益。本来退休时几千万,只要猜中一次股市周期,身家立马可以翻番上亿。可是真正能把握住一次股市周期的人有多少呢?大多数人是被股市伤的体无完肤。

一个很简单的Excel计算,博大家一笑~

股市下跌 香港打工仔的退休金也跟著縮水

來源: http://www.yicai.com/news/2015/09/4680786.html股市下跌 香港打工仔的退休金也跟著縮水

一財網 秦偉 2015-09-02 13:53:00

康宏金融的數據顯示,截至7月31日,康宏MPF綜合指數7月份環比下跌3.26%,收報199.99點,平了2013年6月的跌幅紀錄,該指數覆蓋的基金資產管理規模占整個強積金市場總資產的80%

股市跌跌不休,令香港打工人士的退休金賬戶也隨之縮水。

.jpg)

“自己沒炒股也被虧損了,本來強積金就賺不了多少,現在也跟著虧。”在香港工作的林琳(化名)對《第一財經日報》表示,最近查看自己的強積金賬戶已經慘不忍睹。

香港的強積金(MPF),類似於內地的養老保險制度,但僅覆蓋有工作或自雇人士。在2000年12月推行強積金制度之前 ,香港只有約30%的工作人口享有退休保障,現在已有接近90%的工作人口通過強積金計劃、職業退休計劃等享有某種形式的退休保障。

自2012年11月起,個人可將雇員強制供款部分自由選擇基金公司。香港市場上主要的保險公司、基金公司均有提供強積金產品,包括全球股票、債券等不同類別。不過,過去半個月內,自由選擇也難以實現正回報。

晨星(Morningstar)的統計數據顯示,8月20日至26日的一周內,僅港幣債券類基金實現0.1%的回報,內地股票和香港股票的投資回報最慘,分別為-9.4%和-9.11%,亞太區除日本股票類回報為-6.41%,美國、日本和歐洲股票類基金的回報分別為-7.24%、-6.97%和-5.37%。

“人民幣突然貶值,對人民幣資產造成影響,投資者減持中資股,港股中大部分又是有中資背景的,受影響比較明顯,中資股之外的本地地產股,又受到美聯儲加息的影響,也遭到減持。”太平證券(香港)研究部主管陳羨明對《第一財經日報》表示。

MPF股票指數連跌三月

港股第二季度的強勢表現,曾令不少“打工仔”欣喜。晨星的數據顯示,大部份強積金類別在第二季度都有正面回報。內地股票強積金是表現最好的類別,平均回報為6.93%;香港股票強積金表現次佳,平均回報也高達6.7%。

不過,隨著股市急轉直下,強積金的回報迅速“翻臉”。林琳的遭遇,只是香港200多萬“打工仔”中的一個縮影。香港強制性公積金計劃管理局(下稱“積金局”)的數據顯示,截至今年3月底,全港共有256.4萬雇員及20.7萬自雇人士參與強積金計劃。股市下跌,令他們的強積金賬戶普遍縮水。

康宏金融的數據顯示,截至7月31日,康宏MPF綜合指數7月份環比下跌3.26%,收報199.99點,平了2013年6月的跌幅紀錄,該指數覆蓋的基金資產管理規模占整個強積金市場總資產的80%。

其中,股票指數下跌6.40%,收報203.43點,創下2012年5月以來最大的單月跌幅,也是2008年以來首次出現連續三個月下跌香港股票基金和內地股票基金的回報環比分別下跌7.14%和12.49%。債券指數同樣下跌1.51%,也是連續第三個月下跌。

“這部分金額總體不是很大,對大部分人當前生活的影響有限,但在市況波動的情況下,最好還是轉為投資保守型的基金。”陳羨明認為,以港股而言,盡管已經和2008年時差不多便宜,但未來幾個月仍然有壓力,投資者目前的觀望氣氛較濃,大多先減輕倉位,再持有現金等待機會。

一般雇員的強積金,雇主及雇員每月供款均為月收入的5%,合計上限3000港元,每年最多3.6萬港元。除了受股市下跌導致的回報縮水,這部分資金還需向基金繳納管理費用等。截至3月底,強積金基金的平均基金開支比率為1.62%。

積金局資產縮水

股市下跌,對管理強積金的積金局帶來直接影響。

積金局執行董事許慧儀在出席活動時表示,截至6月底強積金下資產凈值超過6200億港元,但由於近期市況波動,預計截至9月底(即第三季度)的數字可能略有下跌。

強積金上一次大幅虧損要退回到2008年金融危機期間,積金局的年報顯示,2008/09年度強積金扣除費用後的年化回報為-25.9%。香港消費者委員會2012年的調查顯示,截至當年6月,股票基金的1年期平均年化回報為-13.34%,其中香港股票基金平均為-13.53%,大中華股票基金平均為-18.94%。

許慧儀表示,強積金投資回報會隨市況變動而受到影響,現在還難以預測到今年年底時強積金的表現。她強調,強積金是長線投資,不應該因短期波動就立刻調整投資組合,每年調整一次投資組合是比較合適的做法。

全球股市在8月普跌,MSCI全球指數8月累計跌幅達到6.8%,美國三大指數標普、道指和納斯達克綜合指數分別累計下跌6.3%、6.6%和6.9%。MSCI新興市場指數累計下跌約9.5%,上證綜指連續三個月下跌,8月累計跌幅12.5%。恒生指數8月累計下跌12.04%,為2011年10月份以來最大單月跌幅。國企指數的跌幅也高達12.5%。

“從估值來說,現在的港股真的已經很低。”陳羨明認為,但人民幣一次性貶值僅過去20多天,對市場情緒的影響還在,另一方面,新公布的PMI數據較弱,投資者需要看到經濟回穩的跡象,才能對基本面的看法略有改善。

愛德蒙得洛希爾資產管理高級基金經理David Gaud認為,中國宏觀經濟數據需要連續幾個季度持續改善,才能給市場帶來反彈動力。他表示,第四季度的數據可能給市場帶來驚喜,另一方面,已持續推行一段時間的基礎改革預計將顯現成效,特別是國有企業、經濟的大部份環節及股指都已開始適應經濟結構的重組。

更多精彩內容

關註第一財經網微信號

再3年,政府4大基金開始連環爆 現在起,用1張Excel表賺飽你的退休金

2015-09-28 TCW|

明知政府年金不可靠,多數國人卻不知如何為老後理財,其實簡單的Excel,就能算出你退休後有多少錢。 十年後的台灣,會是如何的樣貌?答案,可能相當令人遺憾。 台灣即將來到「超高齡化社會」(編按:聯合國世界衛生組織定義,當老年人口占所有人口二○%以上,即可稱之),勞保、軍公教退撫基金在二○一八年前,收支將相繼失衡,並在二○二九年前年前陸續用罄。 不論是一般勞工或軍公教人員,只要你未來幾年還沒到退休年紀,就可能得承擔退休金不保的風險。這樣的擔憂,已從統計數據逐漸蔓延至實際生活中。 八成三台灣人,最怕退休前存不夠錢 根據保誠人壽九月份剛出爐的調查顯示,「退休前無法存到足夠財富」已經成為八三%民眾的最煩惱的事,另外「財富增值太慢╱不懂如何投資理財」、「自己未來可能需要醫療費╱照顧費」,這兩項與成功退休相關的議題,也分別名列煩惱排行榜第二、三名。 其實,最近這幾年,在各界的呼籲下,越來越多民眾已經開始為退休做準備,但失敗的例子,不在少數。 知名部落客財子學堂副總經理林成蔭分析,在他接觸的個案中,不少人空有計畫,但實際執行起來,總是功敗垂成。其中關鍵,除了觀念有誤外,缺少工具的提醒及配合,是更重要的原因。 一般來說,退休理財跟投資《最不同的地方就在於:時間長、變動多。一旦時間拉長,意外狀況也相對增多,因為每個人的財務規畫,會隨著人生階段不同而異,比 方說升遷或加薪後的可支配所得增加了,買房或置產後的房貸支出或租金收益改變了,結婚、生子的必要開銷加重了:若再加上複利的變化,人腦有限,很難用傳統 的簡單記帳本應付,這時,找到合適的退休理財工具,就成為關鍵。 CFP國際認證理財規畫師呂佳縝就建議,外在市場環境多變化,加上你的支出或收入,可能在不同時期有不同變化,為了更精確掌握資產的變動,酌以調整,適度借助電腦科技工具,有其必要。 現年四十三歲的黃柏仁,兩年前即達成財務自由的目標,提早退休,最重要的武器,其實就是一張Execel表格而已。 黃柏仁在工作期間,就以「支出占可支配資產(不含不動產)的五%」為目標,關注收支變化,決定要存到夠高的本金後,才開始投資,並透過Execl逐月記錄每月收支,觀察自己離目標有多遠。 四條線,算出幾歲開始財務自由黃柏仁利用「圖表精靈」的功能,晝出收入、支出、資產淨值、財務自由等四條線,一旦「財務自由線」的位置高於「支出線」,就是他不必工作也能安心退休的時刻了。 對他來說,Execel最大的幫助之一是,維持收支的穩定和平衡。「我不會巨細靡遺,花亙兀、十元也記下來,但如果某些月份開銷意外暴增,我就提醒自己, 下個月要省下來,也會想想應該怎麼省。」舉例來說,二OO五年五月、O六年二月,黃柏仁的收入因為工作獎金豐厚而大幅上升,當時為了犒賞自己,花錢出國、 添購家具,支出也激增,但透過折線圖的紀錄,他控制自己的收入扣掉支出後的資金水位,維持投資部位的平穩,所以他的財務自由線並未因為收支同時增加而產生 波動,仍可持盈保泰。 二來,Excel幫助我了解自己的資產變化,看看我到底離財務自由線還有多遠:二來,對我的心理層面來說,就像是個Score Card(計分卡),激勵我自己。」黃柏仁說。 四年前,他發現自己的財務自由線,已超過支出,提早退休也無虞了,但顧慮到孩子甫出生不久,又工作了兩年。直到後來老闆要調整他的職務內容,他擔心無暇多陪伴孩子,便毅然辭職,正式成為自由身,比他預計退休的時間還早了二十年。 從上述的例子可以發現一件事:退休理財,真的沒有想像中的這麼難,就算大環境不佳、國家保障不足,只要活用資訊工具,還是可以比預期中還早退休,甚至退休俊仍能「精益求精」,資產持續爆發性成長,再也不用擔心「活太長沒錢用」的風險了! 撰文者 張舒婷 | ||||||

退休金僵局想解套 向私校退撫學兩件事 轉型典範 沒有破產危機 報酬率還讓人稱羨

2016-03-28 TWM年金改革窒礙難行的主因,就是減輕政府財政負擔,與憂心退休金縮水,難以取得平衡。但私校年金改革的經驗卻顯示,兩全其美是有可能的事。 去年,台灣勞保、勞退基金的投資報酬率分別是負○.五五%、負○.○九%;但台灣私校退撫儲金這支上路剛滿三年的生力軍,去年的報酬率,卻居全台第一。 私校退撫儲金依風險程度,分為三支子基金:保守型、穩健型與積極型,報酬率分別為一.七七%、三.九八%與三.九八%。而自成立以來,表現更讓人眼睛一亮。(見上圖)私校退撫儲金和勞退新制一樣,皆為「確定提撥制」(DC),但私校退撫儲金還有勞退新制所沒有的「自選投資平台」。不像所有參與新制勞工,全部的人被迫把退休金丟到同一個大籃子裡,退休教師們可以依據風險容忍度的高低,自由混搭三種基金,不必所有的雞蛋都放在同一個籃子裡,也能進一步分散風險。 有這樣的結果,私校退撫也是經歷過一番小型的年金改革,更能夠帶給二○一六年的台灣珍貴的啟示。 軍公教退撫改革可以學… 說服納保人走向確定提撥制私校年金改革的主導者,教育部私校退撫儲金監理會執行祕書賴俊男表示,二○○六年著手規畫私校退撫制度時,私校老師都希望職業年金的部分,能比照公立學校老師與公務員,以「確定給付制」(DB),而不想接受確定提撥制。 當時,賴俊男直言,「確定給付制,靠的是下一代養上一代,在基金收益率不穩定與人口老化的前提下,這條路遲早是走不通的。」確定給付制如同預先畫了一塊大餅,只是能不能吃到,誰也不知道;而確定提撥制的精神是,「用自己現在繳的錢,養未來的自己」。雖然未來能拿回多少錢,得仰賴經理人的操盤結果,具有較高的不確定性,但至少不會因為政府財政無力負擔,而引發玉石俱焚的後果。 回想當初巡迴校園,賴俊男苦笑:「當時只能告訴老師,確定給付制最終很可能除非接受資遣,不然一毛錢也拿不到。當我們拿出數據,說明這套制度真的不可行後,老師也能體諒。」 勞退新制可以學… 考量各世代風險 推基金自選平台當風險必須自負,投資就難免出現雜音,「採用確定提撥制後,初期即面臨一個問題,年輕老師認為,『趕快衝,積極一點』;相對的,資深教師認為,『保守一點就很好』」賴俊男為解決爭議,使私校退撫儲金成為台灣第一個提供基金自選平台,賦予教師「投資選擇權」。 負責私校退撫基金操盤的富蘭克林投顧副總經理邱良弼表示,平台是採用「組合式基金」的投資模式,也就是由台灣註冊可販售的約一千六百檔基金中,選出十二至十五檔基金,打造成三種不同風險的基金。 現在,每一位私校退撫納保人都可以上網,到自己的個人帳戶中,看他的退休金累積了多少、基金又幫他賺了多少錢。 分析平台的使用現況,選擇穩健型的教師比率約五%,積極型約七%,保守型高達八八%,究其落差巨大的原因,是因為約四七%的私校教師沒有主動選擇投資選項,系統「自動」將其分發到保守型基金。 對年輕人來說,如果過早將投資選項設定得太保守,將來退休風險可能更大。國際上針對這項問題已發展出一套解決方案,將「人生週期基金」設為「自動選項」。「人生週期基金」的含義是,基金操作隨著年齡遞增,風險將逆向遞減,使忽視自身投資選擇權的人,能在與年齡相應的風險下,求取合適的報酬。 成功的私校年金改革,有效減輕政府財政負擔,全國教師工會總聯合會前理事長吳忠泰認為:「私校退撫可以是轉型的其中一種典範。 」在一三年的公教年金改革中,就打算把確定給付制改為確定提撥制;而勞退新制目前的改革方向,也打算開放投資方案自選。 或許,兩邊都可以參考私校年金改革制度的建立過程,走出不一樣的路。 撰文 / 蔡曜蓮 | ||||

活化退休金 七成年輕人贊成勞退自選 獨家調查》年金改革的共同負擔 如何變共同獲利?

2016-06-06 TWM根據中華民國退休基金協會與《今周刊》合作,進行「退休規劃投資態度調查」中發現,多數人贊同在國際潮流趨勢下,勞退新制應開放自主選擇投資標的,讓收入更多元是關鍵。 今年三十五歲,在科技公司上班的李任青(化名),除了參加勞保、勞退新制外,月薪五萬元的他,每個月還會透過勞退新制的「勞工自願提繳」機制,把自己六%的薪水(約三千元)提撥到退休金帳戶裡。 自提六% 未來退休更添保障 經常加班到半夜的李任青,對於退休理財既沒時間、也沒多餘的心力研究,「剛進公司時,會計突然提醒,問我要不要自提。」李任青說,雖然只知道自提是要「自己提撥一部分的薪水存退休金」,其他意義一概不知,但就這樣,他還是加入了只有少數人的「勞退自提俱樂部」。 他也萬萬沒想到,這個小動作,讓他在勞保瀕臨破產、人心惶惶之時,心中比別人多了一份安心。 目前政府提供的勞工退休金制度,除了屬於社會保險的「勞工保險」(簡稱勞保),尚有第二層退休金保障,稱為「勞工退休金」。在新制勞工退休金中,除了雇主強制提撥六%的薪水,勞工還可以自主性提撥一%至六%進入個人退休帳戶。 簡言之,對大部分人而言,若沒有自行準備退休金,光靠政府的退休制度,主要來源僅包含強制繳交的勞保及雇主提撥的六%勞退金。根據行政院年金改革小組計算,一般勞工的「退休所得替代率」(退休金收入占原本收入的比率)只有五成左右(勞保三成、勞退二成)。 不過,對於三十歲進入職場時,就開始自提六%退休金的李任青,按照中華民國退休基金協會的精算,假設工作三十五年、每年退休金報酬率三%,在他退休時,退休替代率比沒有自提的人增加一七%。因此,他可以有近七成的退休替代率。 「而且,後來我才發現,提撥金額不納入所得稅計算,所以一年少繳近五千元的綜所稅,發票要中多少張才能賺到啊!」李任青笑著說,「我自己也沒去想退休理財該怎麼辦,只是先走一小步,心裡也比較踏實。」 乏人問津 報酬率太低是關鍵 而這正是政府設計員工自主提撥時所期盼的效應,只是像李任青這樣採取行動的人,少之又少。 根據勞動部勞工保險局統計顯示,全台超過六百萬採用勞退新制的勞工中,僅三十八萬人選擇自主提撥勞退金,人數只占勞退制度中的六%。 既可免稅又有保證收益,為何乏人問津?為了找答案,《今周刊》與中華民國退休基金協會合作,委託「國立政治大學商學院民意與市場調查研究中心」針對全國一○七○位民眾,進行獨家「退休規劃投資態度調查」。問卷調查結果顯示,台灣人對自己的退休財務,可說人心惶惶。在年金制度搖搖欲墜之際,已有近八成民眾深知「勞保破產」危機將在二十年內爆發,五成民眾沒有信心能在退休前準備足夠的退休金。而這次的調查也卻顯示,八成四民眾深信勞保加上雇主自提部分的勞退,無法滿足心中退休金的目標金額。這樣的結果,更暗示勞工自主提撥勞工退休金的重要性。 但根據本次調查,高達近八成的受訪者未提撥,而原因相當分散,包括認為政府投資收益太差、希望自己做投資理財、覺得薪資太低不夠用,甚至有四分之一的人不知道可以提撥。 如何增加勞工自提的誘因,讓更多民眾為自己的退休做好準備?開放「勞工自選平台」,將會是有效彌補目前勞工退休金制度不足之困境。 政大風險管理與保險學系教授、金管會前主委王儷玲就指出:「未來的年金制度不能單靠第一層的社會保險,一定得靠確定提撥制的職業年金、鼓勵民眾自提,透過商業保險彌補政府制度上的不足。」同時,她也指出,現在的自主提撥雖然好處多,包括自願提繳的金額可從每年度個人綜合所得總額中全數減除,享有稅負遞延優惠;且該金額存入退休金專戶後,享有兩年期定存利率收益保證。但是,「主要先進國家都已經開放更多選項,讓勞工可以依照自己的風險偏好選擇更安全,或是更高報酬的商品。台灣這一步,走得比較慢,對一般民眾的誘因自然更低。」王儷玲說。 開放自選 對年輕人更有吸引力 觀察今年四月通膨率就能發現,在通膨率一.?八八%之下,對照目前國內銀行所提供兩年期定存利率僅在一.?一%上下,就讓人驚覺退休金所提供的保證收益仍不敵通膨幅度。其實目前全球許多國家的勞工退休金都已交由勞工自己投資管理,例如美國四○一K、香港強積金等。 在國際潮流趨勢下,這次調查也發現,其實高達六成六受訪者也贊同勞退新制中,保留政府管理的保證收益基金外,多出一種選擇,開放勞工自主選擇投資標的。 而觀察勞工自選投資標的觀念在各年齡層中接受度,以年輕族群最為普遍。十五到三十九歲族群中,贊成比率高達七成,贊成比率隨著年齡增長而下降。可見勞工自主投資對年輕人來說,更有吸引力。 富蘭克林證券投顧副總經理邱良弼指出:「社會保險是基本需求,應該要用像現在勞保這樣的確定給付制;而企業年金可選擇穩健型、自選可選更積極型的投資方式,以不同的投資效果互相支持。 相反的,如果三個綁在一起,像社會年金與企業年金綁在一起,績效不是大好就是大壞。」而當利率走低,政府操作基金的績效又趨於保守的狀況下,情況絕對不是大好。邱良弼認為:「今天我們勞退可說是單一基金,對年輕人來講並不公平,雖然現在是保本,但現在利率越來越低,有保等於沒保。」呼應邱良弼的觀察,本次調查也發現,年輕人不但贊同開放勞工自選平台,且超過七成七年輕人表示,如果該平台開放,將願意在「自負盈虧」的情況下,投資其他不保證收益的投資標的。這樣的贊同比率遠高過其他年齡群,其中六十歲以上族群贊同率僅四成四。 面對不同世代如此懸殊的投資偏好,退休基金協會理事長李瑞珠也指出:「三十歲和六十歲的人,本來就擔負不一樣的風險。若勞退自提開放自選,民眾就可以衡量自身風險承受力,選擇他要的產品,透過時間複利,差距就會很大。」「年輕人現在根本沒有累積太多金額,(政府如果開放自選平台)這的確是一個機會。」一一一一人力銀行副總李大華觀察現在職場上的年輕人認為:「首先,基金經理人能經過政府評選,已經過第一關,比在外面投資風險低。」 不可或缺 讓決定權回歸勞工 雖然政府規畫多年,但勞退新制開放勞退自選投資草案,卻在去年九月被行政院打了回票。部分立委質疑,開放勞退自選是「讓勞工用血汗錢去賭」、甚至是「官商勾結」。 對此,王儷玲指出:「金融機構在建立平台時,要花相當大的成本。而且在政府平台上操作,手續費等成本都會比市場上便宜,我們還怕他們賠錢不想做呢!」邱良弼也指出:「其實,開放自選,今天是給勞工多一個選擇,你可以自己決定提撥多少、要用什麼方式投資,決定權不在金融單位,而是在勞工自己本身。」事實上,私立學校的教職員退撫,目前就是採用自選平台的方式,老師可以自由選擇保守、穩健、積極型三種不同基金。以去年的報酬率來說,分別為一.七七%、三.九八%與三.九八%;而勞退僅有負○.○九三%、勞保負○.五五%,私校退撫的表現讓人眼睛一亮。 參與調查民眾也透露,如果目前立即開放該平台,將有超過六成六的民眾將願意主動提撥退休金,可見退休金自選開放的急切性與必要性。 新政府上任,年金改革成為民眾最期待的政策,如何在永續制度下,又能保障民眾的退休收入?開放自選平台,讓收入更多元,將會成為關鍵。 撰文 / 黃家慧、楊卓翰 | ||||

巴羅佐給高盛當智囊 歐盟還會不會發他退休金

歐盟委員會前主席巴羅佐加入美國投行高盛後,來自歐盟各方的憤怒升級:歐盟監察專員辦公室(European Ombudsman's Office)日前致信歐盟委員會(下稱“歐委會”),質問其當下對於前任歐盟官員的規章制度是否還符合時宜,怒指巴羅佐所作所為,在目前歐盟的困難時期,更加動搖了歐洲公眾對歐盟的信任。

此前,一群歐盟公務員在網上發起了“停發巴羅佐歐盟退休金”的請願活動,目前有超過12萬人簽名,請願書將在9月末交給歐盟領導人,而歐委會現任主席容克此前的評價是:“巴羅佐沒有錯,但是他應謹慎選擇雇主”。

“道德上”難以接受

與容克不同,巴羅佐在2004-2010年在任期間被認為是一位“實權”主席,強勢的作風對歐盟機構的發展有著深遠影響。

今年7月,高盛宣布聘用巴羅佐為顧問兼國際部門非執行主席。巴羅佐給的解釋是,他希望出任此職位來幫助高盛應對英國脫歐之後的後續事宜。

由於英國脫歐,英國倫敦金融城的許多歐盟業務如何展開目前仍是未知數,對於高盛而言,雇傭巴羅佐在人脈和政策解析方面能帶來明顯好處。

根據歐盟相關規定,歐盟官員在離任後有18個月的就業限制期,然而巴羅佐受雇高盛之時,他僅僅從歐委會主席上卸任20個月,頗有些迫不及待的意味。

法國總統奧朗德對此稱之為“法律上有可能正當,但道德上無法接受。”其中部分原因在於高盛在金融危機期間,在歐洲所扮演的令人尷尬的角色:高盛是參與拋售次貸債務的主要機構之一。

此外,由於此前希臘加入歐盟的時候,高盛曾幫助希臘政府隱瞞真實負債水平,這令高盛在歐洲公眾眼中聲名不佳。

“歐盟委員會前主席居然跟高盛所代表的價值觀扯上了關系。”上述請願活動的請願書中寫道,“這份任命,選擇在一個糟糕時刻,發出了一個關於歐盟的災難性信號,還為恐歐者送上了一份大禮。”

每年10萬歐元養老金還發麽

歐委會日前表示,從法律上來看,巴羅佐嚴格遵守了“18個月限制期”的規定,無可指摘。

然而歐盟監察專員奧萊利在發給歐委會的公開信中則指出,目前這些規定已經變得不夠充分,考慮到巴羅佐將告訴其他高盛雇員如何在英國脫歐進程中對付歐盟,這種行為還將加劇歐盟公眾的緊張情緒,且有可能出現公眾對歐盟失去信任的風險。

奧萊利指出,在此期間要註意到的是巴羅佐對歐委會充分的了解程度以及對英國脫歐事宜的敏感度。

“這是一件公眾高度關註的議題,必須由歐委會公開並全面地處理。”奧萊利寫道,“我認為歐盟公務員開展自己的請願活動非常有意義。”

奧萊利在信中提出:“歐委會是否會給目前歐盟首席脫歐談判代表巴爾尼(Michel Barnier)發出如何應對巴羅佐的指導意見呢?”

奧萊利所提到的,就是上文所述“停發巴羅佐歐盟退休金”請願活動。這份請願書目標是征集15萬人簽名,並將結果分別交給席容克、歐洲理事會主席圖斯克以及歐洲議會議長舒爾茨。

目前巴羅佐的退休金每年在10萬歐元左右,而歐委會從法律層面曾解釋,找不到停發巴羅佐退休金的法律依據。請願簽名活動和來自於歐盟監察專員則有可能令歐委會考慮在未來制定更為嚴格的針對“旋轉門”的制度。

高盛則在聲明中表示,並不是由於英國脫歐的結果而雇傭了巴羅佐,而恰恰是在“當人們普遍認為留歐派會勝利的情況下開始同巴羅佐接洽的”。

多數人在25歲失業,然後領了10年退休金

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0329/162241.shtml

一旦技能“自動化”之後就難以進步,無論你多麽“努力”重複鍛煉,你的水平也就停留在當初基本掌握後的狀態。

本文由少加點班(微信ID:lishaojia2015)授權i黑馬發布,作者。

這絕非危言聳聽。

我們都寧願相信一個樸素的真理:熟能生巧。

我們都以為在一個好的職業崗位上勤勤懇懇十年一日就能成為一名專家牛人,進而成為市場的寵兒、高薪的主子,財富自由,指日可待。

遺憾的是,大量事實證明,對於絕大部分職場人,踏入職場10年後,專業能力並不會比現在高多少。

換句話說:在25歲左右時掌握基本的職場技能後,即便盲目努力10年也不會再有質的提高,更不可能成為該領域的權威專家(高價值人才)。而眾所周知,一流人才的價值堪比二流人才的百倍(按發展趨勢來看兩者身價會持續拉大)

這才是“35歲失業危機”的直接原因:企業憑啥要高薪養一個經驗豐富的“庸才”?

所以當多數人工作一兩年(25歲左右)之後止步不前,幾乎就宣告了若幹年後的“失業”。

這絕非“個別事件”,它具有如此之高的普遍性、隱蔽性,以致絕大部分人都無法幸免於難,而這背後的本質原因是:

我們是如此堅信不疑的認為:付出終有回報,單純的努力就一定能持續提升我們的專業技能(公正世界假設)。

而事實及大量科學研究結果都一並證明:並不能。

舉一些人人身上都有的例子就明白:

我們從小學到大學寫了10年的字,但字也沒好看到哪里去;

我們縱然堅持寫上20年日記,也不會成為村上春樹;

廣場舞大媽跳上30年舞也不會成為出色的弗拉明戈舞者;

……

另外,我們稍微觀察下周邊吐槽“領導無能瞎指揮”的人數之多,則可見一斑(這些領導大都是擁有多年資深管理經驗的人)

可見,在某個領域的大量經驗不會讓你成為牛人。

那麽,那些古往今來取得傑出成就的人,難道是天賦使然?

事實上,無論是牛頓、達爾文、愛因斯坦、富蘭克林、喬布斯、馬雲等人都沒有特別高人一等的智力(甚至一些人還比普通人“笨”),哪怕被譽為音樂天才的莫紮特,也是因其在絕佳的“音樂環境優勢”下長大……

可見,無論是經驗還是天賦都不會讓你成為牛人。

那麽,問題究竟出在哪里?

我們怎樣才能從“你很努力,朝失業狂奔而去”的魔咒中自我解救?

下面,李少加將與各位探索問題的本原,進而給出一個全新、可落地的努力方法,讓我們的每1分努力都準確踩在成為“傑出者”路上。

魔咒本原:大腦的“經濟偏好”誘使我們放棄“精進”

如果細心留意下剛學走路的小Baby,你會發現,他們是如此的專註、吭奮、不厭其煩的跌倒、嘗試,直到終於踉踉蹌蹌的學會走路。

隨著走路這一“技能”的掌握,幾乎沒有成年人需要思考“如何走路”的問題,時下的我們幾乎都能夠一邊漫不經心的走路一邊思考諸如“如何成為專家”之類異常複雜的問題。

是的,這得益於大腦兩套系統(即意識系統、無意識系統)的相互配合、協作。簡單來說,前者負責認知、學習、訓練“全新的技能”,隨著“技能”的掌握、熟練,大腦就“移交”給無意識系統。

當需要使用這套“技能程序”的時候,後者會自動化調用這套技能,幾乎不需要大腦耗費多少“註意資源”參與(兩者關系如下圖所示)。

常年的進化使人腦演化成了追求效率的工廠,哪里用的多,就將哪里自動化,進而獲得經濟效益最大化。對,大腦本身就是一套聰明、精密的智能機器。

然,凡事都是相對的。

在我們歡樂的享受大腦“自動化”福利的同時,也意味著:那套被“自動化的技能程序”幾乎就停留在初始水平,很難提升了。

就拿“跑步”來說,估計沒幾個人認為自己“不會跑步”。

但是,哪怕你是一個憑習慣跑了10年的老手,一個經過專業訓練幾個月的跑者,就能輕松超越你——原因就在於,專業的跑步動作(包括呼吸技巧)其實並非很“自然”。

這也是“10萬小時定律”最坑爹的地方:

它由於滿足人們“懶得思考”的胃口,迎合人們“付出多少回報多少”的偏好,始終以“被閹割的狀態”風靡國內幾十年。

它讓我們以為,只要足夠努力,就能臻於至善(下圖藍線的狀態)。

而實際上,一旦技能“自動化”之後就難以進步,無論你多麽“努力”重複鍛煉,你的水平也就停留在當初基本掌握後的狀態(下圖橙色的狀態)。

結果就是:培養了一批又一批“資深”的庸才。

好!找到了這個病根之後,我們就能針對性制定一個“三步走”策略來持續突破自我瓶頸,通過“刻意訓練”來成為所在領域的“專家”(你想要的高收入、高成就的必經訓練)。

具體是哪“三步”訓練呢?

首先,第1步:

我們需要“活化”思維模式,防止技能“自動化”,這就好比專業運動員的訓練設施,為“技能”突破瓶頸創造環境條件;

第2步:

我們需要給意誌餵飽精神能量,對於“刻意訓練”這種高耗能活動而言,意誌力薄弱會比較累;

第3步:

我們會通過實施具體的拆解技能、對標專家、加速訓練、量化反饋、刻意訓練來最終實現“士別三日刮目相看”。

聲明:本文核心思想與暢銷書《刻意練習》不同,該書適合成熟領域的“動手型技能”,比如體育、藝術等,而本文更適用於新興領域的“知識技能”,為避免混淆,故而李少加稱之為“刻意訓練”

刻意訓練第1步:給思維意識來一針“打破自動化”疫苗

生病要吃藥。我們的歸因思維總是讓人以為是“藥”將“病菌”消滅從而使身體痊愈。但真相往往有悖直覺——是我們自身產生的“抗體”戰勝了病菌。

同理,如果我們想讓身體抵抗某種病毒,首先需要的就是將少量的無害病菌註入體內(接種)以此讓身體自發產生天然抗體。

這種方式同樣適用於“精神疫苗”。

比如,我們想防止單純的朋友讓邪教(或某些大V)洗腦,首先需要的就是預先告訴朋友邪教大概會怎麽洗腦(接種)。

因此,絕大部分人之所以在“刻意訓練”的過程半途而廢,很大原因是因為缺乏給自己的精神來一針抗體:

畢竟,將關鍵的“職業技能”從大腦的“無意識系統”中抽離出來,重新打磨,會使我們的精神承擔相當程度的“不適”及“壓力”。

當我們抵抗大腦“追求經濟偏好”的本能,打破“技能自動化”時,必然會有三類病菌入侵:

其中,最先發作的病菌就是:走出“舒適區”。

疫苗1.脫離舒適區

如果你對脫離舒適區無感,不妨即時體驗一番:

首先,先盡量憋住呼吸一段時間,同時計個時。

然後,在這個時間的基礎上,再增加額外10秒。

對,這額外10秒的感受就是脫離舒適區時候的感覺(很不好受吧)。

好,如果你覺得要成為人中龍鳳,這點痛苦不算什麽,那麽不妨再來第二針第精神疫苗:體驗挫敗感。

疫苗2.體驗挫敗感

就跟我們學走路時要摔倒幾次,學遊泳時要嗆上幾口帶著消毒水味道的臟水一樣,當我們一旦開始“刻意訓練”時,我們將要反複體驗失敗的滋味。

對,你沒看錯,是“反複”體驗……(如下圖波谷所示)

“刻意訓練”要求我們鍛煉具體的技能點時,持續采取不同的全新模式(會讓人很別扭),直到找到一個突破瓶頸的新模式為主,這個過程充滿著無數的“不盡人意”。

然而如果你想要打出一記全壘打,你必須先“後退一步”。

疫苗3.挑戰“不確定性”的心理壓力

原始的叢林規則使我們的大腦演化了強烈的“厭惡損失”心理——意即我們在本能上是非常恐懼及排斥“不確定性”。

畢竟,對於我們的遠古祖先而言,一只萌萌噠的國寶大熊貓有可能成為人類的朋友,也有可能一掌拍死你……保險起見,還是保持距離更為明智。

而那些偏好“不確定性”的遠古智人們,想必在歡樂的品嘗各類彩色蘑菇的過程中……呵呵了。

這就是為何,當我們“刻意訓練”時尤其讓人難受。

畢竟絕大部分職場技能都缺乏成熟、現成、且適用於所有人的“有效提升方案”,需要我們自行探索。這個過程充滿著亂吃彩色蘑菇(中毒風險)的無數“不確定性”。

因此,付出100分,反而能力還“暫時退步”的“不確定性”是需要付出的必要代價,這個巨大的心理落差感將使我們愈發步履維艱。

刻意訓練第2步:兵馬未動糧草先行

如上述的三大精神“病菌”所述,除非你像鳴人(“火影忍者”角色)般具有“自帶雞血”的主角光環,否則,“刻意訓練”不僅會讓你感覺痛苦,導致中途放棄。複歸平庸,這就與你的初衷相差甚遠矣。

因此,我們如果想要提升成功率,首先就要承認:

吾等皆為凡人。

在我們尚未通過“刻意訓練”獲得階段性成功(比如升職加薪受人崇敬)的外在動力之前,我們需要先借助一些“內在動力”來餵飽我們的精神能力。

幸運的是,人人都可以通過簡單的技巧獲得三個“內在動力”,更有助於抵抗前述的三大“精神壓力”。

內在動力1:轉移概念框架

我們都需要記住一句真理:工作本身毫無樂趣可言的,“刻意訓練”更是如此。

當我們羨慕才華橫溢的鋼琴家怎能彈奏如此美妙的樂曲時,可知道他們在幼年時期就得接受無數近乎無情的訓練折磨。有個學藝術的朋友曾告訴我,很多人因而私下里脾氣狂躁,就是幼年缺乏玩樂的後遺癥。

因此,當我們進行“刻意訓練”時,為避免歇斯底里狂躁癥,可以采取一些科學的技巧,進而變“折磨”為“虐戀”,化“痛苦”為“力量”。

比如,當我針對“寫作”的某個“技能點”進行訓練時,我一直把自己想象成一名“藝術加”而不是“李少加”,而我的文章也不再是文章,那可是即將擺在巴黎盧浮宮的偉大藝術品。

當我們擁有一個偉大的願景時,它能賦予人強悍的精神力。

所以我一直非常欽佩托馬斯·傑斐遜於《獨立宣言》中添加了“追求幸福的權利(pursuit of happiness)”

是的,無論你要進行多麽慘無人道的“刻意訓練”前,一定要善於利用我們與生俱來的驚人“想象力”對“訓練對象”進行“概念轉移”。

比如你要訓練“英語口語”,你要告訴自己,這不是學習,而是在雕刻語言的藝術……

又或者你在訓練“批判性思維”,你可以告訴自己,這不是訓練,而是捍衛靈魂追求真相的尊嚴……

PS:概念轉移的思想李少加是借鑒了NLP身心語言程序學的「換框」,有科學的神經學基礎,是一種可以善用的精神技巧。

內在動力2:提升自我效能

“自我效能”是一個心理學術語,指一個人對自己究竟能多大程度改變命運的意念。自我效能越高的人,通常越自信,對事物也保持更加樂觀、積極的態度。

然而,現實中有相當一部分人“自我效能”略低,意即認為自己無力改變局面,一切“但憑天意”。這一方面是由於某些激素分泌導致,另一方面可能是成長經歷導致的“習得性無助”等。

無論如何,對於自我效能較低的人群,當面對“刻意訓練”所需要巨大的精神意誌力時往往寸步難行。

所以李少加的建議是,在訓練前,不妨先慢慢培養“自我掌控感”提升自我效能。

怎麽培養呢?

最簡單的方式就是體驗到“成長”的感覺,無論是多麽微小的進步。

比如,男生可以每天做定量的俯臥撐,覺得適應之後每天增加一兩個,慢慢找到進步的感覺。

而對於女生,則可以鍛煉慢跑,逐步慢慢增加跑步的距離。

內在動力3:適當自我獎勵

還記得「少加點班」專欄在前一篇推文“培養用戶習慣”中提到的“獎賞回路”麽?

雖然我們原始的“爬行動物腦”經常會壞事:比如偏好偷懶、短視、容易分心等,但我們也反過來利用它培養好的習慣。

比如,在每次取得非常非常小的進步時,稍微滿足下自己的一些小小癖好,無論是看部小電影、還是吃點垃圾食品、買件漂亮衣服……whatever。

通過適當的自我獎勵可以有效激發我們對“擺脫自動化、走出舒適區”的“刻意訓練”形成獎賞回路。

慢慢的就能形成螺旋式成長的正向循環。

好的,到目前為止,如果我們已經很好的“給思維意識接上抵抗自動化的精神疫苗”、“餵飽精神動力”,做好充分的熱身運動後,下面,就可以著手啟動成為專家的“刻意訓練”了。

刻意訓練第3步: MECE技能拆解,對標專家,加速訓練,反饋叠代

人類的神經系統決定了大腦(意識系統部分)的最高運作效率是“單線程”模式,意即,每次僅能專註一樣工作任務。

而對於絕大部分職業技能,通常都是由一系列獨立的“技能點(工作任務)”連貫組合而成。

比如,遊泳的第一課,通常就是訓練“擺脫水的恐懼”。而不是一上來就“讓我們蕩起雙腳暢遊泳池100圈”

又或者,對於“寫作”這個“技能”而言,通常包括:

讀者分析

主題定位

知識儲備

文章結構

措辭風格

擬定題目

切換視角檢視

批判性檢視……

等等系列技能點,我們不可能同時訓練所有技能點,一口氣吃不成胖子。

由此,我們不難想象,“刻意訓練”首先應當是:

1.拆解技能點,直到不能細分為止

任何崗位的主要職業技能都能分拆為若幹獨立的“子技能”,我們進而得以準確“定位”制約你整體能力的“瓶頸”技能點。

我們以常見的“電話銷售”為例,“子技能”有:

發音訓練(好聲音能極大保證不被掛斷)

客戶心理洞察(站在客戶立場,避免被快速掛掉電話)

產品亮點提煉(有效產生商機)

話術準備(有效產生商機)

意向商機價格談判策略技巧

建立個人口碑

客戶關系管理

……

技能點拆解後,我們就能夠清晰的找到自己的“短板技能”,需要優先“刻意訓練”的地方了:

比如,當我們很多時候都是通話到一半被客戶不耐煩的掛斷時,問題很大可能出現在“客戶心理洞察(同理心)”上,那麽可以針對此問題進行單點訓練;

又或者,如果客戶願意聊天,但最終又對產品興趣不大(有需求的前提下),那問題更可能出現在對“產品亮點提煉”方面;

但是,聰明如你應該註意到了,上述提到的“子技能”大都還包括若幹個更細化的“低層技能”:

比如上述提到的子技能:“產品亮點提煉”,包含的更低層子技能有:

“客戶視角思維”

“場景化思維”

“說服心理學(中心路徑及外周路徑)”

“金字塔邏輯表達”

……

是的,每一樣都是一門不簡單的學問(這不是恰好說明所有看似平凡的職業都能夠訓練出厲害的職業人士麽,大好事來著啊)。

我們要做的是進一步按照MECE原則(相互獨立不重複,完全窮盡無遺漏)將之拆解到不能再細化的底層技能為止,然後再“逐一刻意訓練,單點突破”。

對,需要“刻意訓練”的技能點越細,效果越好。

由此可見,牛人們談笑間信手拈來一句文案即可震撼靈魂,表面看似簡易,其背後卻是經過無數次擺脫大腦自動化、走出舒適區、持續叠代嘗試,重複訓練之後才擁有的,遠非一朝一夕之功(如下圖所示)。

又比如,東漢末年,曹植之所以能以“七步詩”保全性命於亂世,全憑著將“詩、詞、歌、賦、用戶心理、專註力、創意素材收集……”等各項子技能訓練的淋漓盡致才能出口成章,若換成一般人就不是“煮豆燃豆萁”……

估計直接“君在釜中泣”了。

2.對標外部專家,單點高頻訓練

當我們訓練具體某一技能時,最佳的策略就是找到最優秀的參照對象。

但是,除非在體育、競技領域,我們能夠輕易辨識出“世界第一”,對於“知識技能”而言,無論是哪一個職能崗位,我們都很難找到一個“最牛叉”的學習對象。

比如,我們不可能找到最厲害的程序員,最厲害的運營、最厲害的HR,最厲害的銷售……

但這恰恰是(經MECE原則)拆解細化“技能點”的優勢,我們可以輕易找到學習某專業技能點的最佳“老師”,而不僅僅局限於向本行業的專家學習。

而事實上,在絕大部分“技能點”上,本行業的專家都遠稱不上“優秀”。

以銷售為例,就拿“同理心(共情)”這一技能來說,再牛叉的銷售,他對“同理心”的領悟絕對遠不及該領域的心理學專家到位。

所以你需要的不是請教你所在行業的高手,而是找到對應的心理學子科目進行學習、訓練,然後將成果應用到你的工作場景進行驗證。

又比如,對於“文字駕馭能力”,最好的老師絕不是來寫文案的高手,而是那些受過文學訓練的人。

誠如一個職業馬拉松運動員不會在比賽時嘗試新的跑步動作,“刻意訓練”最好也盡量安排在職場外。

畢竟,“刻意訓練”針對的是一個個非常小的技能點,而職場工作要求的“連貫性”會影響“刻意訓練”需要的“高頻、大量、重複性”的要求。

當你將這些獨立的底層技能都“刻意訓練”的差不多之後,你會驀然意識到:

以前覺得“很厲害”的職場老鳥(憑著直覺磨練過來而非“刻意訓練”過的人),其實大都水平非常“業余”。

很多朋友到這里可能會犯難了,這麽多細化的技能點需要“刻意訓練”,那得耗費多少時間精力啊。

當然,但也不是沒有“加速”的辦法。

3.訓練加速器:善用“專註敏感度”

一旦你開始學會駕馭大腦的“專註”能力,你一定會驚訝於自己這麽多年來,怎麽就忽視了大腦這個不離不棄的好夥伴好同誌呢。

不信,你嘗試下對大腦下達一個指令:

留意你視野內的“綠色”。

是不是突然覺得所有綠色的事物都“凸顯”了?

對,當我們針對一個技能點進行訓練時,可以強制喚醒該技能的“職業敏感度”,這將極大的加速訓練進展。

例如,如果你需要“刻意訓練”李少加常年強調的“用戶(客戶)視角思維”(這對於市場、銷售、產品、運營、客服、HR等面向人的工作崗位都非常核心的能力)那麽,喚醒你的職業敏感度(類似職業病狀態),你可以把一切都當做訓練對象:

比如,當你看到領導忙的焦頭爛額時,就可以適當移情到自己身上:

當你自己很忙碌,別人跟你溝通時,你希望他的溝通方式是怎樣的(一步到位,直接說事)?

當你下屬給你匯報時,你希望看到怎樣的匯報材料(言簡意賅,註重結果)?

又比如,當你媽媽覺得你冷,拿衣服給你穿,你極其不耐煩的推掉時,你就可以移情下:

當你覺得你狗狗冷,給它添衣還被它咬一口時的心情……

再舉個例子,如果你想要刻意訓練“文案的說服力”,你依然可以把周邊的一切都納入訓練對象:

比如,你屁股下的椅子,給它寫一句話文案要怎麽寫?

它的賣點是什麽、怎麽吸引註意、怎麽喚醒渴望……

又比如,你桌上擺放的《進化式運營》一書,如何一句話闡述它的亮點?

甚至,路上看到任何的廣告,都像雷達眼一般掃描下:思考吸引你的地方,不吸引你的地方……

諸如此類,借助“專註敏感度”吸收業余時間的大量高頻訓練,不用多久,你就能隨時切換到不同人的視角去思考問題。

這就是那些“年輕有為”之人的成長模式:刻意、專註、敏感、加速升級。

4.找到鏡子,尋求反饋,持續叠代

如果你想知道自己長得帥不帥,那麽你不應該用美顏相機,而是需要一面鏡子。

同樣,如果你想要知道“刻意訓練”是否有效,就必須事先找到一個可以量化的指標(鏡子),隨時給到自己反饋,即刻調整,而不至於反複訓練“錯誤的技能”,以致走火入魔。

事實上,絕大部分的技能都非常容易找到各類精確的反饋指標:

比如,新媒體運營,可以通過閱讀率、閱讀完整率、分享率、收藏率檢測你的訓練成效;

又或者,對於電話銷售,可以通過有效客戶的“掛掉電話所在環節”的統計數變化來反饋;

對於一些實在難以統計到數據的職能崗位,可以通過目標的主觀反饋來判斷。

比如前面提到的“用戶(客戶)視角思維”,你可以留意其他同事(客戶)是不是比以前更願意跟你聊天了,互動更多,對你評價更高了……等等。

全文總結

進化使得人腦本能的將“新學的技能”進行“自動化處理”,這導致大部分職場人的技能水平保持在“夠用”之後,就再沒能進一步突破了。

這也是大部分人必將面臨“中年淘汰”的最本質原因。

本文,李少加根據諸多領域的最新研究成果結合自身的思考,提出人人均可習得的“刻意訓練”方法(下圖):

我們直覺會認為,那些被社會淘汰的人大都是因為自身懶惰,不思進取。

然,事實卻總是出人意料:他們中的大多數人異常勤奮、努力。

但單純的努力就好像“愚忠”一般並無多大價值,我們需要的是“有技巧的努力”。

“刻意訓練”的方法雖看似繁瑣,但它卻是任何一個牛人,從資質平平的普通人磨煉而來的“必經之路”,某種意義上講,這才是真正的“捷徑”。

它也在一定程度上精彩的詮釋了李少加常說的那句話:

難路易行,向死而生。

匿名用戶

匿名用戶

Next Page