- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

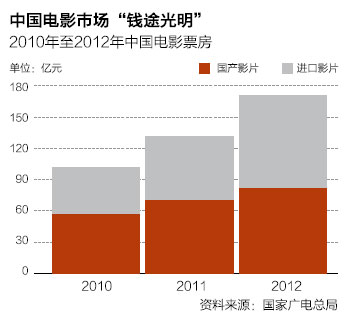

中影上影圖謀上市

http://magazine.caixin.com/2013-01-18/100484189.html壟斷影視行業眾多鏈條的中影股份和上影股份整裝待發,等待進入A股市場。

根據2013年1月11日中國證監會公佈的最新IPO申報情況,排隊等待IPO的882家企業中,中國電影股份有限公司(下稱中影股份)與上海電影股份有限公司(下稱上影股份)在2012年12月同期進入IPO初審名單,上市地點均為上海證券交易所,上市主承銷商分別為中信建投證券與中金公司。

「中影股份2012年的審計結果還沒有出來,但淨利潤肯定是億元量級。」一位接近中影股份的人士表示。

按照目前A股市場的市盈率估算,中影股份IPO的募集資金規模約在30億元至40億元。

「詢價時如果市盈率低,可能會減少募資規模,但肯定比華誼兄弟、光線傳媒等民營企業大。」這位接近中影股份的人士稱。

2011年上海電影集團有限公司(下稱上影集團)的營業收入則達到20.1億元,淨利潤為1.94億元。上影集團總經理任仲倫更明確表示,上影集團上市將分兩步走,第一階段以東方影視發行公司作為上市主體,下一步再整合製片、媒體、技術等相關板塊的業務及資產。

影視業的兩家國有航母憑藉多年壟斷樹立了市場強勢地位,未來資本市場的助力將進一步改變影視業格局。

壟斷利潤

中國電影集團公司(下稱中影集團)上市的謀劃佈局已有多年。

早在2004年,中影集團就一度醞釀攜旗下資產赴港上市,但最終因當時國家政策對外資進入內地影視業的限制而擱淺。2007年,中影集團上市計劃重新啟動,作為體量龐大的國有文化類企業,開始進行漫長的結構改制、資產評估與內部理順工作。

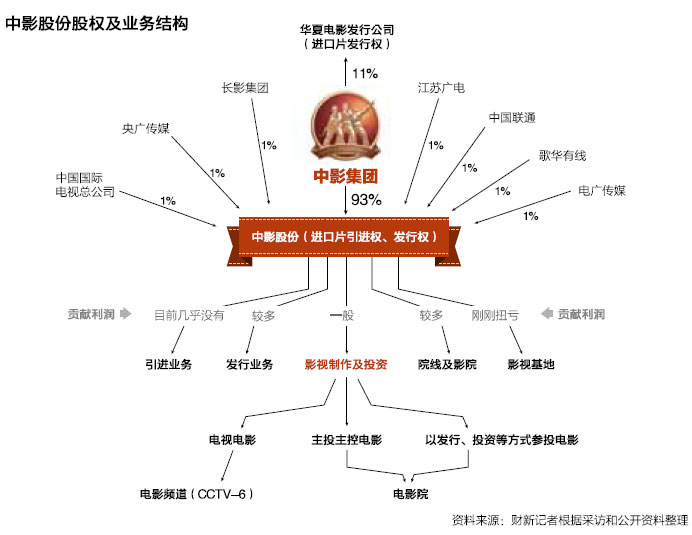

公開資料顯示,中影股份是由中影集團作為主發起人,聯合中國國際電視總公司、央廣傳媒發展總公司、長影集團有限責任公司、江蘇省廣播電視集團有限公司、中國聯合網絡通信集團有限公司、北京歌華有線電視網絡股份有限公司(600037.SH)、湖南電廣傳媒股份有限公司(000917.SZ)七家單位共同發起設立的,註冊資金14億元。

其中,中影集團持有中影股份93%股權,其他七家公司各持1%股權。根據歌華有線2011年1月4日發佈的投資中影股份公告,歌華有線出資額為2130.79萬元,佔股1%。據此估算,當時中影股份的整體估值約為21.3億元。

大股東中影集團是中國大陸最具實力的電影公司,成立於1999年2月,是由原中國電影公司、北京電影製片廠、中國兒童電影製片廠、中國電影合作製片公司、中國電影器材公司、電影頻道節目中心、北京電影洗印錄像技術廠、華韻影視光盤有限責任公司等單位組成,總資產28億元,是中國產量最大的電影公司。

中影集團擁有國家賜予的兩項壟斷性業務足以令同行望其項背。

一是外國影片的引進和發行權。中影集團是中國大陸惟一擁有影片進口權的公司;並且,中國目前只有中影集團和華夏電影發行有限責任公司(下稱華夏)具有進口分賬片的發行權,而中影集團亦持有華夏11%的股份,僅次於最大股東中國廣播電影集團持有的20%股份。

二是中影集團所擁有的電影頻道(CCTV-6)平均收視率和市場佔有率連續多年保持在央視各頻道的第二名。

據瞭解,圍繞兩項核心資產是否裝入上市公司各方曾展開過激烈的討論。一位曾參與過中影股份改制的人士表示,中影股份上市過程之所以耗費五年之久,就是要梳理清楚什麼是經營性文化資產,什麼是非經營性文化資產。

中影集團獨享進口片紅利,不僅不利於電影進口和發行的市場化,而且從技術角度來講,也容易出現利用進口影片來擠壓其他影片的非正常競爭手段。該人士表示,「按道理來說,外片引進、發行,與電影頻道一樣,都是國家賦予的非市場化業務,不應放到上市資產中。」

一位知情人透露,在2004年中影集團首輪上市材料中,外片發行因與電影頻道一樣屬於「非經營性文化事業」,沒有置入上市資產中。但在最新的上市材料中,這塊業務又被圈入上市資產,極大地提升了中影股份的利潤。

據北京市環保局2012年2月8日發佈的關於對中影股份《上市環保核查情況的公示》顯示,中影股份旗下有47家子公司,但不包含電影頻道業務。

一位接近中影的人士表示,外片發行業務放在上市資產中,而電影頻道還是留在中影集團中。「電影頻道只是中影集團下的掛靠單位,實際管理是廣電總局和中央電視台負責,所以沒放在中影股份裡面;而且中影集團有的只是電影頻道的經營和廣告,屬於媒體業務,不是電影業務。」

財新記者獲悉,中影集團置入中影股份的資產涵蓋了電影工業全產業鏈,從製作、發行到院線和影院,以及影視基地。其中外片發行仍是中影最重要的利潤來源之一,某些年度貢獻的利潤甚至超過40%。另外包括影片的發行收益(非外片部分),電影的製片以及投資收益,設備器材的租賃以及影視基地。

不過,隨著進口電影發行業務市場的開放,業內人士認為這將在未來衝擊中影股份的利潤。

2012年2月18日,中美雙方就解決WTO電影相關問題的諒解備忘錄達成協議:中國將在原來每年引進美國電影配額約20部的基礎上增加14部3D或IMAX電影;而美方票房分賬從原來的13%升至25%。

不過,中影集團內部人士向財新記者肯定地表示,中影股份2012年業績並沒有因此受到影響,反而比2011年更好。

該人士解釋,雖然美方分賬比例增加了12%,但因進口片數量增加,因此整體票房也大幅提升,所以,從絕對量上算,票房分賬損失由發行收入增量彌補。

中美諒解備忘錄還表示將增加中國民營企業發行進口片的機會,不過並沒有時間表。分析人士指出,屆時中影股份的壟斷優勢將被重新定義,早先中影股份的投資者無疑相當於抱著一顆「定時炸彈」。

博納影業(BONA.NASDAQ)總裁於冬對財新記者表示,放開進口影片專營權是遲早的事情。「現在國家賦予了中影外國影片獨家引進權和發行權,這不符合WTO談判時我國對世界市場的承諾,需要根據國情逐漸改進。」

|

佈局渠道

中影集團內部人士表示,對於進口影片發行權的放開,中影集團事先已經進行了準備,提前通過資源佈局,替代行政優惠,繼續獲得競爭優勢。

在發行渠道建設上,中影集團早在2003年就成立了數字發行公司,增長迅速,中影集團已經佔到全國數字影片發行市場90%以上的份額。而國內80%的影院屏幕已經採用數字屏,因此中影集團擁有全國發行市場70%左右的份額,處於非常明顯優勢。

據國內領先的娛樂產業研究機構藝恩諮詢的統計,中影集團2012年共發行158部影片,比第二名到第五名的總和還多。「即使將來民營開放,當外方選擇一個優勢發行方時候,中影依然會處於主動地位。」上述中影集團內部人士表示,「老外進來也得看,誰能幫他發得好啊。」

在放映渠道建設上,全國前六大院線中,中影集團控股或參股了三家。「所以,目前中影基本上已經不是靠政策吃飯了。」上述人士表示。

中影集團董事長韓三平多次強調中影集團的核心資產是製片,而非壟斷髮行。但其成功的商業大片除了《建國大業》外,中影集團並未給觀眾帶來幾部印象深刻的片子。

即便如此,中影集團依然是過去幾年中出品影片最多的公司。據藝恩諮詢統計,2012年中影集團有14部影片上映,居國內影視公司之首,但這14部影片多為與民營公司合作投資。

據一位接近中影集團的人士表示,中影集團發行業務有兩種方式,一是純粹地發行業務,另外就是把發行算在對影片的投資中,成為影片的出品方之一。

「出品方是版權擁有者,從這個角度來說,中影集團還是投了很多片子的,比如《唐山大地震》不僅是華誼兄弟出品,中影集團也是出品方之一。」

當然,不斷有人指出這些民營企業與中影的聯姻並非是「兩情相悅」。新畫面公司董事長、《三槍拍案驚奇》製片人張偉平就曾通過媒體炮轟中影集團:如果不和中影集團合作,中影集團就會在影片上映期內放映一、兩部進口大片擠壓你,《三槍》就是這樣慘遭圍剿的。

與中影集團聯合出品《越來越好》的小馬奔騰副董事長鐘麗芳則告訴財新記者,電影是高風險行業,就算是再有把握的電影,也很少獨家投資,都會找公司合作。民營企業願意找中影集團合作,就是看中它非常強大的宣傳發行能力和監票系統。

「這種優勢很強大,合作自然是互惠互利。」鐘麗芳表示。

中影集團內部人士表示,中影集團在主投主控商業大片方面,今後依然會強調有所為有所不為,即有選擇地做些大題材影片。目前中影集團除了出品影院放映的片子以外,每年還會製作專門用於電影頻道放映的電視電影。「這部分業務佔整個製作收入比例不算很高,屬於上市資產。」這位人士說。

對於中影集團的內容短板,一位影視行業分析師表示,「華誼兄弟因其簽約名導演、名演員,保證了其講故事的能力。而中影缺少這方面人才資源。」

不過中影集團內部人士表示,「憑藉中影的江湖地位,演員和導演自然會來。目前其他公司簽約的名導演名演員都是經紀約的,需要幫演員去找演出機會,中影集團顯然能夠提供更多演出機會。」

關於募集資金投向方面,接近中影股份IPO的人士表示,將圍繞渠道和內容建設展開。包括增強對電影院、發行渠道的建設,強化影視劇製作能力,同時擇機發展相關上下游產業及衍生產業。

|

先行者上影

對比中影股份上市的漫漫長路,同時申報IPO材料的上影股份似乎有後來者居上的態勢。

一位接近上影集團的人士表示,上影集團收入中很大一部分是房地產相關收入。

任仲倫在2012年4月曾對媒體表示,「除了製片外我們會選擇主板塊,把院線、發行、影院、投資公司、廣告集中在一起,做一個集團公司進行整體上市。」分析人士認為,這說明實際中上影股份只包含發行和放映業務,製作部分究竟有沒有放在上市資產值得商榷。還有業內人士評論,上影照比中影甚至民營企業,在發行市場上的聲音已日漸微弱,只有負責分銷和零售方面的院線發行方面還可圈可點。另外,上市資產中並不包含上影的影視基地業務,據該人士透露,目前該項業務業績依然不盡人意。

接近監管層的人士表示,如果按照「分階段」上市的說法,「上影股份首次上市的資產是不完整的,這與國家要求整體上市的思路相違背,這將成為上影股份上市的最大隱憂。」

另一位知情人向財新記者透露,上影股份在向證監會遞交上市申報材料時,還未獲得中宣部關於核准上市的批文。對此,上影股份以靜默期為由未予答覆。■

Next Page