5月的经济和金融数据已全面披露,依旧是好坏相生,我们也要逐渐适应经济数据的这种“新常态”。虽然数据很庞杂,但希望我们能尽量把线索讲清楚。

我们在5月中旬的报告中率先提出:中国经济迎来中期拐点并进入大型“L”底,很高兴这个结论引起越来越多的讨论。

本篇的研究,将延续上述报告的工作。本篇更重要的工作,是讨论近期同行们新近提出的一个重要命题——中国已出现“流动性陷阱”。

我们的结论是:无论是从经济周期讲,还是从流动性的内在结构讲,中国都不存在所谓“流动性陷阱”问题,似乎也不用央行搬出核武器来对付。

我们存在的是实际上是“流动性阻塞”,它主要是公共部门盈利能力(财政盈余)的恶化与股市的存款逆流运动共同引发的。作为共同的根源,改革的延宕应当为它负责。

■L底:我们应该告别崩盘论了

先看几个核心指标:

工

业增加值同比6.1%,虽然弱,但已连续两个月反弹,通用设备继续反弹至2.7%,专用设备继续反弹至3.1%,说明设备利用率的反弹是明确的。生产端的

触底也是比较明确的。上游资源行业也发生了明显的反弹,除了石油基本都出现明显反弹,煤炭从上月同比-3.8%到+0.9%,有色从-1.8%到

0.8%,黑色从+2.6%到+3.4%。所以,我们不妨推测,资源行业的供给收缩(也就是所谓去产能)短期可能会暂时停歇了。

固定资产投资方面,累计同比-11.4%,上月是-12%,累计放缓,同时单月同比从9.3%回升到10%,结构很清晰,公共部门仍然疲软,私人部门继续回升,房地产投资从4月0.2%回升到2.7%,制造业投资从4月9%回升到10.2%。内需和外需都在起作用。

私人部门在内生需求带动下的企稳,最好的证据是社会消费品零售总额,这个涵盖消费品和耐用投资品的指标,从名义增速上月10%企稳到10.1%,实际增速则从9.9%到10.2%,值得注意的是限额以上企业消费品零售总额从6.7%回稳6.8%。这个指标是社消持续恶化最大的负面因素,看起来暂时止住了崩溃的步伐。建材同比增速15%,显然受到房地产中期结构性反弹的支持。

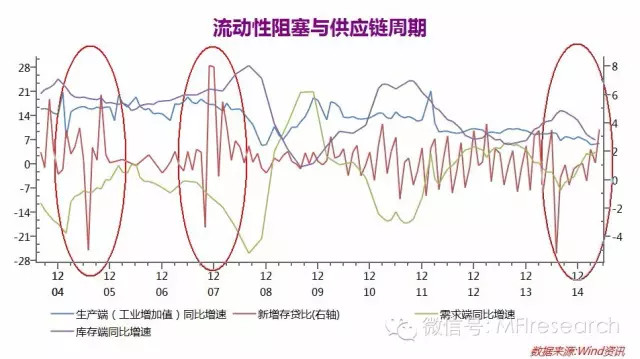

唯一的问题是政府投资。基建投资从4月15.9%继续下滑到13.1%。显然,地方政府的供给问题仍然是供应链周期的核心问题。抓住这个牛鼻子,就比较容易去解释金融数据结构上的问题,即所谓货币传导机制仍然不畅的问题。

M2同比增速从上月10.1%回升到10.8%,略好转,可能与外汇占款有关;不过看看M1:3月2.9%,4月3.7%,5月4.7%,这说明私人部门的日常商业活动的回暖是持续的。社融看就比较鲜明,5月社融1.2万亿,环比增加了超15%,止住了今年以来的持续下滑,贷款新增了9008亿,同比约增长300亿,环比约增加2000亿,都是利好数据。不过新增中长期贷款同比萎缩了约900亿,而票据融资新增2233亿,同比增加700亿。

票据一枝独秀,而表内贷款持续萎靡,隐含的,也正是这一组结构:私人部门需求已经企稳反弹,而地方政府信用供给紧箍咒迟迟未能解开。跟踪我们报告的朋友可能理解我们关于中国经济系统模式“公共产权租赁制"的阐述,地方政府主要不是需求方,而是供给方,这种供给是双重的——商品和信用。在市场最大的供给方没有正式入场的时候,私人部门缺乏高质量抵押品,难以从银行获得贷款,因此票据的膨胀,既是私人部门信贷需求回升的证据,也是商业银行在优质抵押品缺乏条件下冲量的表现。

这些数据指标都指向一个结论:中国经济内生动能已经企稳。这与我们在之前报告中所出的中期触底并进入大型L底,是一脉相承的。

■中国真的掉到流动性陷阱里去了吗?

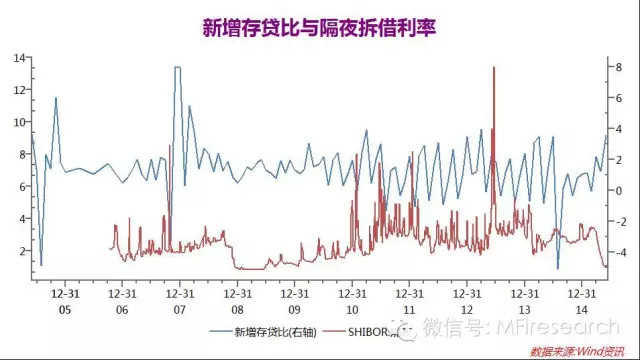

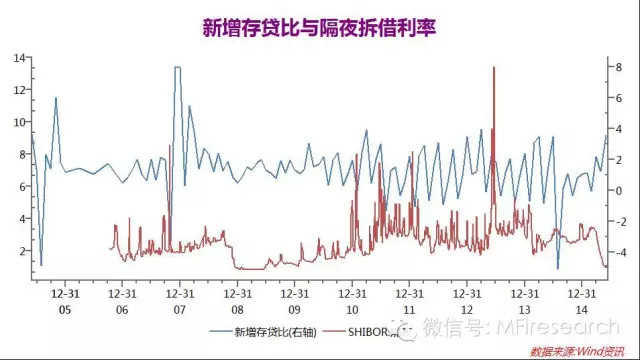

有一个现象需要引起我们高度重视。5月新增各项存款高达3.23万亿,而新增贷款9008亿,那么新增存贷比达到了3.59,这一指标在2014年7月的极低位置大幅上扬,按照目前趋势还有可能继续升高,甚至很可能创出次贷危机以来的新高。它显然是耐人寻味的。

季节是一个因素。一般说来,5月份出现存款大增有季节性的因素,5月份是国有企业利润和税收核算的月份,往往会使企业存款和财政存款上升。但是贷款在5月份并没有显著的恶化规律。所以主要原因不在于此。

目前逐渐展开的一种论断是,中国出现了“流动性陷阱”现象。那么,新增存贷比的异常波动,可能就类似于2007年10月之后的信贷需求突然断崖的场景。这当然非常吓人。不过,从我们的供应链周期理论来看,可能并非如此。

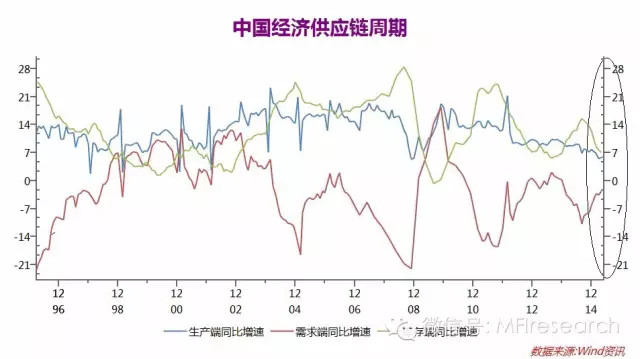

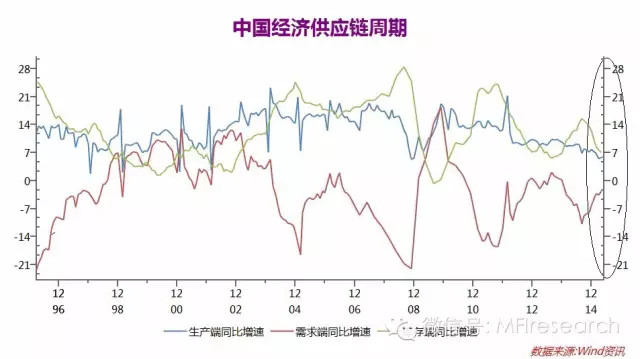

2007年10月之后,中国的需求端突然崩盘,叠加生产端的衰退,从而导致了信贷需求的断崖式下跌。但是2014年7月以来,虽然生产端仍在衰退,一直到我们所说的4月份才触底,但实际上,中国需求端从2014年8月份就开始复苏,一直持续到现在。这个结构与2007年10月后并不相同。

再看美国出现流动性陷阱的时期,出现的是生产端、需求端和库存端同步崩盘的结构。这种结构中国目前并没有出现。

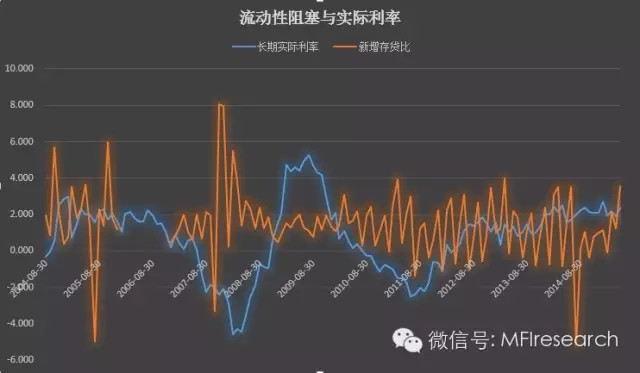

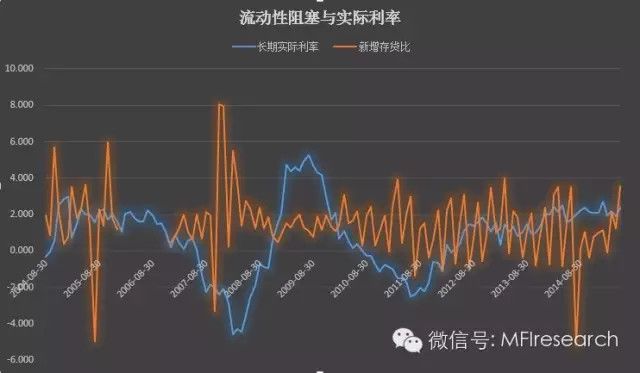

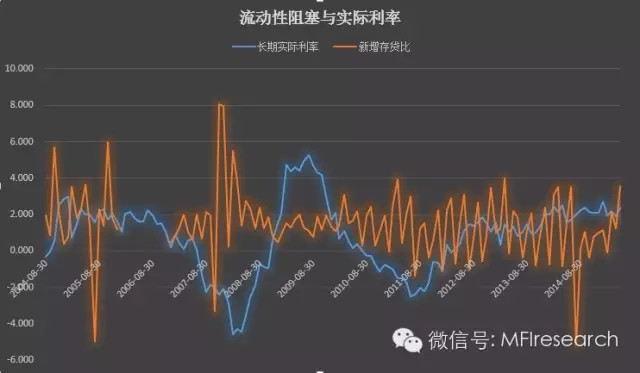

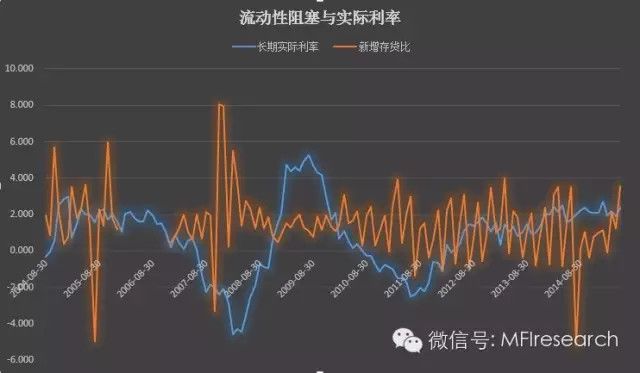

另一方面,虽然存贷比上升,但全社会真实利率却居高不下。下图计算的是中国长期实际利率水平。我们从这里也可见到这一次与2007年不同,2007年的实际利率正处于大幅下行阶段。相反,这一次更类似于2005年7月份。

所以,我们不认为,中国出现了“流动性陷阱”。信贷的疲软,固然与生产端需求削减有关,但不能由此被定义为“流动性陷阱”。在此前《QE还是EQ》报告中,我们实际上阐述了对“流动性陷阱”这个命题的看法,即它并不等价于“利率趋近于0而货币宽松无用”这一特殊形式,它的本质是货币政策在内外部均衡上同时失效。无论是美国还是日本,都在大型泡沫破灭(大型经济危机)中经历过这种痛苦。

但是,中国显然不同,中国只存在“中型经济危机”,这是我们在3月份提出的命题,而且我们已进入中型经济危机的晚期,并将随着大型“L”底的展开,在年内结束。中国不存在失业率失控、汇率失控、资产泡沫破灭同时存在而货币政策无能为力的现象。

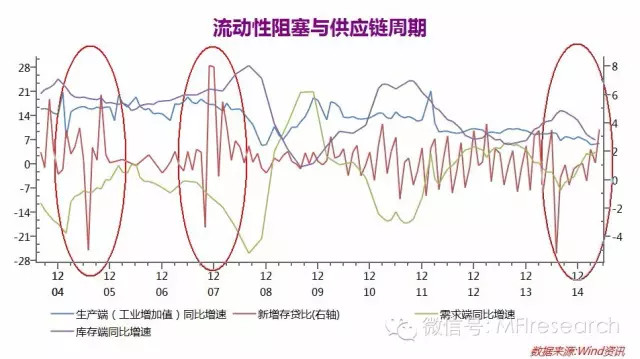

我们认为,折衷的办法是把这种场景唤作“流动性阻塞”。问题的核心是,谁阻塞了流动性?

■央行的核武器能否解开地方的紧箍咒?

我们认为第一个梗塞是财政体系。

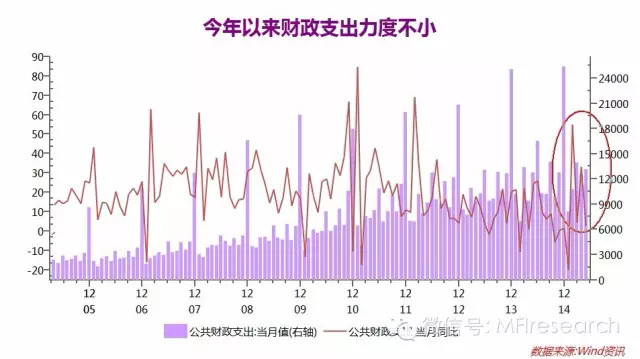

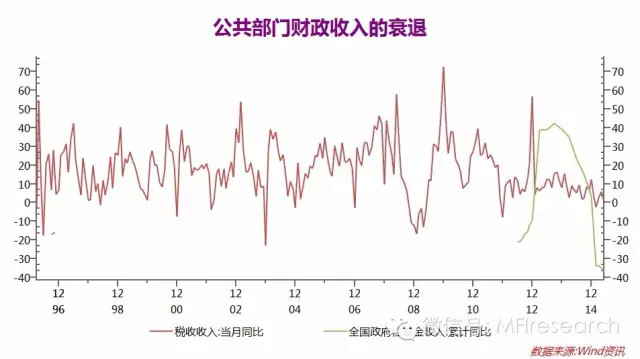

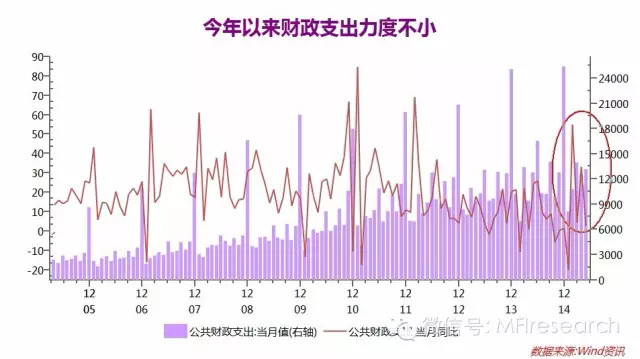

值得研究的是,今年1-4月份以来大幅增长的财政支出为何没有产生明显的效果?

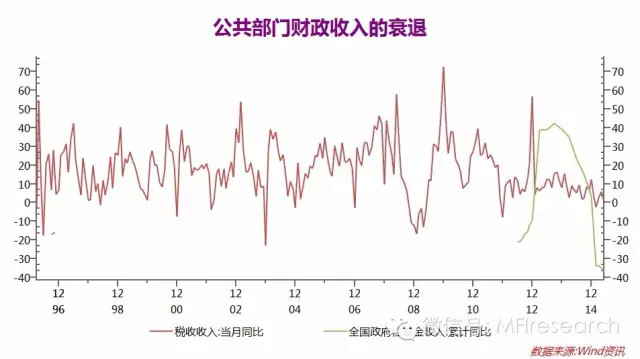

在目前的财政纪律管理下,地方政府有效支出水平可能要大打折扣。由于财政乘数的下降,要维系GDP增速7%,公共开支增速需要维系在15%左右。但是考虑到预算内财政收入大幅下滑到个位数,土地出让金持续两位数下滑(一般一级市场滞后二级市场半年左右,故恐怕需要到年底,地产商才会积极拿地),而本年度财政赤字率红线在2.3%。因此地方政府不会轻易去干赔本赚吆喝的事情。5月公共财政收入增速5%,低位徘徊,而公共支出则从4月的33%大幅下滑到2.6%。一直到五月份之前,不少地方上马的固定资产投资项目是实际上是唱空城计,克强指数的失效就是证据。

乐观的信号是,5月底以来,地方项目开工率开始回升。这得益于1万亿的债务置换、约束地方招商引资的62号文实质性废除、项目审批的加速。

如何预算硬化基础上,很好的改善公共部门的供给能力,现在是攸关国运的一个大型实验。实际上,我们的财税体制改革、货币发行制度改革和产权改革,都将最终聚焦于这一点。

市场普遍寄希望于央行能做得更多,一言以蔽之,要求中央银行加快推进实质QE(如将PSL推广于商业银行,同时实施卖短买长的扭曲操作),不过既然中国不存在流动性陷阱,则没有必要动用核武器。单方面让央行过于早熟恐怕无助于解决问题,央行把长端利率压低,也很难推动商业银行修复风险偏好,因为问题源头在于,由于房地产景气度的下降,地方固定资产投资项目的预期收益率已经系统性恶化。

进一步讲,实际上是公共资产的流动性问题,公共资产只有与私人部门资产相融合,才能在产业升级的基础上改革盈利模式和提升收益率。既然产权改革(混改)实质性推进的条件尚不具备,那么,财政部门可能需要花更多心思去改造PPP模式。

从交易成本最小的角度来讲,财政部门、中央银行和住建部都有动力继续推动房地产结构性的反弹持续下去。受制于大环境,央行将继续围绕商业银行风险偏好实施宽松,但宽松的斜率将放缓。

从今年开始,货币政策的中间目标恐怕要实质性的加入一项:商业银行长端息差。央行一根扁担两个筐,左边是商业银行长端利差,右边是中美长端无风险利差。央行需要同时兼顾两边。原则上,在商业银行混业化和人民币国际化(金融市场开放)取得实质性进展之前,国内名义利率下调的空间是有限的。

这将迫使央行从准备金率及定向量宽工具下手。

■大牛市中的存款逆流运动

上面,我们讲到,新增存贷比异常上升与全社会真实利率的高企并存的局面,类似于2005年7月份。

就2005年7月和2014年7月两个时点而言,从供应链周期来说,都处于需求端复苏上升期,库存端的去化阶段,换句话说,都是新周期的酝酿期。而不同在于,前者同时伴随着生产端的见底复苏,而本次生产端的触底要到2014年二季度。这很简单,2005年是中国工业化加速期,而现在已经是成熟期之后的调整期,从结构调整的意义上讲,是去工业化的开端。这是不同历史阶段的类似的两个供应链周期。

有趣的是,这两个阶段,中国都出现了世界级的大牛市,而2007年10月之后是世界级大熊市。这进一步说明,当下中国并未出现“流动性陷阱”。

同时说明的是,就2005年7月和2014年7月启动的两次转型,都具有世界性的意义,中国股市的崛起同时也是全球大类资产结构性调整的产物。A股大牛市与国内利率水平的关系是非常特殊的。大牛市不但不来自于真实利率的下降,反而加剧了真实利率的抬升。这种挑战常识的关系,必须放到全球大类资产的框架下才能看得清楚。中国的边界革命、全球的大类资产革命与长波周期中的货币革命,是三位一体同时发生的,我们称之为“三维革命”。这是个重要的课题,但不是本篇的核心命题,一些局部阐述,可以关注我们不久前发表于《南方人物周刊》的《牛市逻辑》一文。

不过我们这里着重要谈的是,新增贷存比攀升、大牛市与实际利率高企三者之间的关系。换句话说,除了财政体系是流动性不畅的一个梗塞外,股票市场是否是另一个?

我们很难证明直接融资就比间接融资更为高效,全球也没有这样的镜鉴。相反,在大类资产框架下,金融资产价格水平(可简称FPI)与实物商品价格水平(CPI/PPI)之间存在置换效应。只要股市的流动性没有迅速导入到企业账户,并转化为资本支出和工资,那么就相当于从经济系统中把相应的供给和需求同时抽离出去,FPI相当于在做空CPI/PPI。

证

券市场本质上是存款的跨口径跨代际的转换游戏。从存款上看,一般的,股票的“储蓄搬家”,就是把居民存款通过证券保证金通道转换为金融机构同业存款。但是

同业存款却并没有有效的通过信贷市场重新转换为居民存款和企业存款。这就导致流动性淤积在货币市场,造成我们现在的短端利率低迷的幻境。

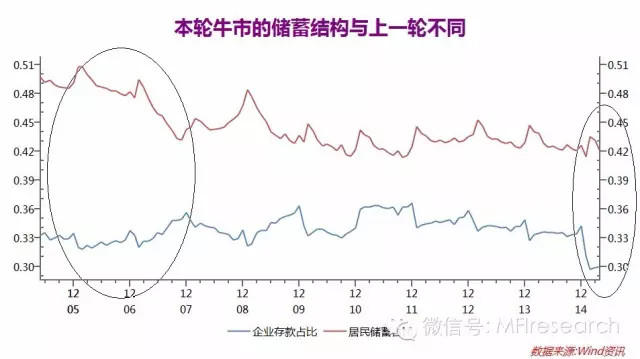

我们看到5月居民存款下降了4413亿,非银金融机构存款增长1.9万亿。这是标准的存款搬家。不过我们发现,主要的问题其实不是居民储蓄搬家,而是企业存款搬家。

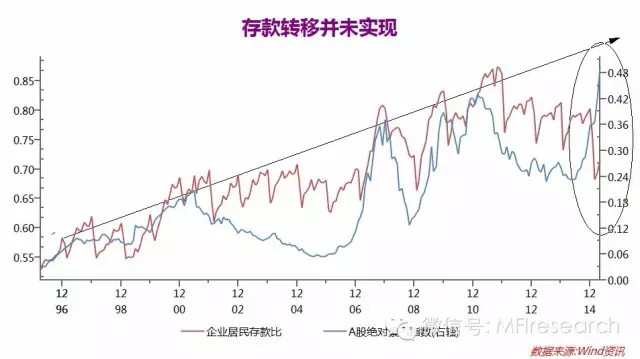

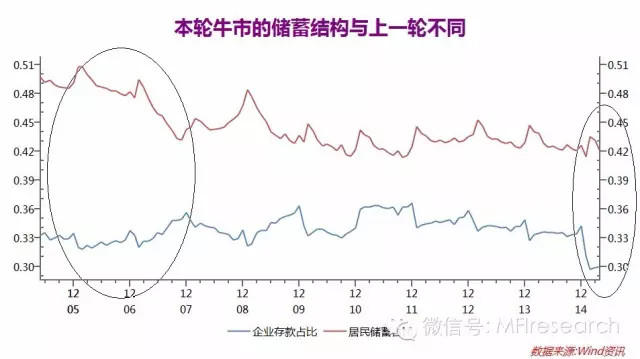

统计显示,上一轮大牛市是标准的居民存款向企业部门转移的过程,但是本领域内却截然不同,居民储蓄在总存款中的占比并未下降而有小幅上升,企业存款却从35%大幅下滑了5个百分点。这当中固然有季节性因素(年末年初企业支付薪酬),不过这种下滑幅度仍然是不正常。

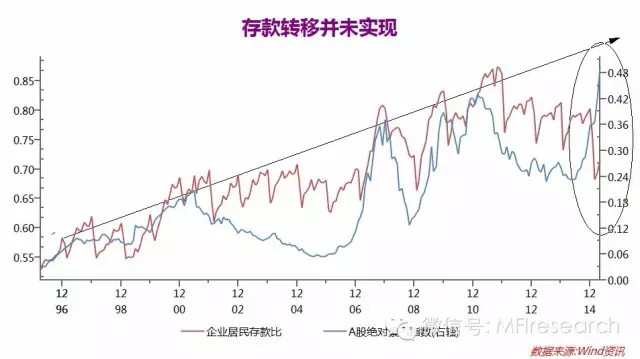

我们还一直跟踪中国A股绝对景气指数(=A股流通市值/投资性存量货币),然后我们计算了企业部门和居民部门的存款比值。发现这二者能很好的拟合。大体上,存款从居民部门向企业部门的转移,是与牛市同步展开的,二者之间应当存在正反馈效应。

不过,这一轮也表现的比较奇特。企业居民存款比大幅的滞后于A股绝对景气指数。2002-2005年,中国的企业持续进行资本积累,间接的影响了股市流动性,这是股市长期走熊的一个原因。而2011年-2014年间,中国企业似乎一直在进行资本消耗,这个过程到现在也没有结束。

这说明,本轮牛市进行到现在,企业存款的搬家可能比居民储蓄搬家更为严重。而进入股市的流动性并未有效的集中到企业账户,直接融资额显然不足。而上市公司融资之后,并未将募集资金主要用于扩大再生产,而是用于分配,譬如说通过兼并收购,将财富转移到个人手中。

这

样,居民存款不断集中(不过也实现了代际转移),由于边际消费倾向的递减,大量沉淀于金融市场而不是消费市场或资本品市场。而这又进一步的支持了上市公司

融资,反过来又加强了财富的转移性集中。并且,银行的结构化融资产品,源源不断的提供着杠杆。商业银行的杠杆效应,某种程度上替代了实体经济中投资的乘数

效应。

因此,资本市场上演的,实际上是高净值财富人群(或明或暗的企业股东)、上市公司与商业银行之间自我强化的复利运动。因此,本轮牛市不是大妈间的游戏。

显然,企业部门通过证券市场进行的,源源不断的资本消耗行动,本质上是一种存款逆流,也是一种巧妙的货币空转。它很可能也是实际融资利率居高不下的一个原因。

这不仅是一个滚雪球的运行,也是一个反身性运动。由于当局忌惮于直接大幅降息对银行信贷的破坏性、股市飙升对金融系统稳定性和一揽子改革计划的扰动越来越强,因而更倾向于加快和放大直接融资。其最终结果是,直接融资扩大将进一步推动上述存款逆流,长期利率水平更难下降。

当

然,如果央行对此作壁上观,那么利率的不稳定甚或是上行,总有一天会反噬牛市。如果将金融体系稳定作为头号要务,那么央行在长期利率上的作为就是不稳定

(矛盾)和有限度的。如果当局同时积极推进地方投资的扩张及股市直接融资,如上所述,二者又会产生流动性争夺而做多利率。

扁担的另一头,则是欧美债市的系统性重估的到来,这将逐渐垫高全球的无风险利率水平。我们之前所谈到的滞胀问题,相信货币当局也会看到。

■简单的总结

总之,无论是从经济基本面讲,还是从流动性的内在结构讲,中国都不存在所谓“流动性陷阱”问题,似乎也不用央行搬出核武器来对付。

我

们存在的是实际上是“流动性阻塞”,它主要是公共部门盈利能力(财政盈余)的恶化与股市的存款逆流运动共同引发的。由于全面改革的滞后,这两个“梗阻”目

前基本上是“分而治之”。从而造成,企业部门的存款及与之挂钩的财政存款,相对向居民部门集中。这严重的削弱了经济系统的有效供给能力,当然,也为当局后

续出台消费刺激政策提供了条件。

这似乎也从结构上,提供了对“克强不可能三角”(股市繁荣、债市稳定及经济复苏三者不可兼得)的一个说明。

这种趋势目前只是隐隐约约看到影子,譬如在地方债务置换过程中,地方政府和商业银行间围绕利率的追求背离。随着经济L底的展开,及通胀水平的提升,可能会更加明显。

最后大胆做一个推测:

上述两个“梗阻”要协同处理,必然需要基于实体融合的,信贷大规模参与的公共化改革,这一步恐怕需要历史倒逼:

国库空虚之日,改革落实之时。

(本文为MFI中国经济研究系列之二。作者为MFI首席经济学家江勋、研究员金淳筠、研究员李想。)