从“占领华尔街”看入世第二个十年的国际环境

http://www.p5w.net/newfortune/zhuanlan/201111/t3957867.htm

“占领运动”的导火索,是美国等西方各国的收入差距在经济泡沫破裂后赤裸裸的暴露,其根源则是过去几十年其教育、医疗、住房等根本性的社会经济体 制存在缺陷。然而,很多美国人并没有意识自身必须经历深刻的改革,却指责全球化导致了自身的困境,并将矛头指向中国。可以预见,美国国内政治将向左转、国 际政治战略将向右转,这会使中国在进入WTO后的第二个十年面临严峻的考验。对此,我们必须保持平常心态,不为西方挑衅所怒,并励精图治加快改革,避免重 蹈西方之覆辙,力求5年内在教育、医疗、住房等改革方面有重大突破,从而保持中国经济持续的竞争力。

“占领运动”

具有深刻而广泛的社会基础

金融危机爆发3年后,正当华尔街已经在很大程度上从危机的冲击中复苏过来的时候,全球各发达国家却风起云涌地兴起了一场群众运动,那就是“占领华尔街”运动。两个月之内,占领运动已经从华尔街扩散到许多发达国家的主要城市。

到目前为止,这场运动呈现出了几个突出特点:1、涉及的社会层面非常广,除了金融业之外,几乎所有阶层的民众都已经参与;2、运动所表达的诉求极为广 泛,既有反对华尔街贪婪的呼声,也有增进社会福利的要求;既有防止大公司操纵竞选和政策决策的呼吁,也有绿色环保主义的诉求;3、运动的矛头指向了美国乃 至整个西方的政治运作体制,参与者们抱怨美国的政治体制不足以反映绝大多数人的利益。

从这些特点我们可以看出,占领运动是一场自发的群众运 动。既然如此,它一定有最广泛的群众基础,这个群众基础毫无疑问主要来自经济层面,主要是抱怨政府福利支出的缩减,民众生活水平的下降,失业率的高涨。那 么,这种抱怨的根源在哪里?最直接的当然是与此情形呈鲜明对比和巨大反差的华尔街金融从业者等阶层居高不下的收入;而如果眼光更加长远,可以看到,这一不 满的种子在西方各发达国家早已埋下。

自从里根、撒切尔夫人等大刀阔斧的改革以来,西方各国的民众收入差距一直在扩大,而这种收入差距集中表现 为金融、高科技这些智力密集型产业和低端制造业、服务业等劳动密集型产业的差距,反映为教育水平上的差距。特别值得关注的是,过去几十年来,这种差距在美 国宽松的货币环境和信用扩张过程中得以掩盖,穷人可以轻易借钱消费,贷款买房,而今泡沫已经破裂,烟幕已经散去,这种收入差距赤裸裸地暴露在人们的视线之 下,并成为引发这场群众运动最根本的原因。对此,印裔美国人、芝加哥大学金融学教授、国际货币基金组织前任首席经济学家拉古拉迈·拉詹(Raghuram G. Rajan)在金融危机爆发后发表的著作《断层线》(Fault Lines: How Hidden Fractures still Threaten the World Economy)中有比较系统的描述和分析,此书也得奖颇丰,得到美国思想界的广泛认同。

问题的根源在于深刻的

社会经济体制问题

我们不妨再追问一下,这种收入差距的基础是什么呢?毫无疑问,收入差距的出现,是过去几十年以来西方自身的社会管理体制、教育体制等根本性的制度缺陷不断暴露的过程,美国尤其突出。

在美国的体制下,普遍的教育水平落后于中国等一批发展中国家。当然,尽管在各级教育阶段,包括大学和研究生阶段,美国都有极为突出的个别教育机构,大学 中的哈佛、麻省理工学院(MIT)、斯坦福,中学中的波士顿拉丁、纽约布鲁克兰科学高中、史蒂文森高中等都表现优异,他们以培养诺贝尔奖得主级别的科学家 为荣,但这无法掩盖美国绝大部分教育机构停滞不前甚至于绝对水平下降的局面。中小学如此,大学也问题不少,比如,美国大学生的辍学率高达25%。

再比如说,美国过分依赖市场机制来解决住房和医疗问题,导致医疗费用、住房价格不断上涨,住房、医疗、教育等体制缺少基本的普惠性的特征,从而加剧了社会矛盾。这些是美国等发达国家过去几十年以来整体竞争力相对下降、社会矛盾不断积聚的最深刻的原因。

客观地讲,美国等发达国家必须经历深刻的改革,尤其是必须在教育、医疗、住房等涉及到现代市场经济基本层面的各个领域进行深刻的反思和改革。这场改革比之于里根、撒切尔夫人时代的改革更加复杂,更为艰巨。

对此,美国的部分学者有清醒的认识。比如,哥伦比亚大学地球研究所所长、经济学家杰弗里·萨克斯(Jeffrey D. Sachs)最近发表论著《文明的代价—重新唤醒美国的美德和繁荣》(The Price of Civilization – Reawakening American Virtue and Prosperity),书中用大量的数据论证美国必须进行深刻的变革。他提出的行动方案中,教育改革跃居第二。《纽约时报》专栏作家托马斯·弗里德曼 (Thomas L. Friedman)、约翰霍普金斯大学教授迈克尔·曼德尔保穆(Michael Mandelbaum)最近出版了畅销书《我们过去曾经如此》(That Used to be US),其中把中国作为榜样,大力鼓吹美国必须图变,而最重要的就是教育体制改革。

全球化成为借口

不幸的是,很多美国民众和精英人士并没有意识,更不愿意承认他们的根本问题所在,他们的注意力却集中在全球化之上。在他们看来,是全球化导致了美国等发达国家目前的困境,是全球化使他们大量的企业和民众丧失了工作,缺少了竞争力。

的确,全球化使得美国的很多企业,如波音、苹果、英特尔公司获得了巨幅利润,也使得这些公司的部分产业转移出境内,但是也必须看到,对美国这样的大国, 可贸易部门所占经济的比重毕竟相对比较低。比如说,根据美国劳动统计局的数据,截止到2011年9月,美国的制造业人数仅为1174万人,约占其非农就业 总人数的8.9%,美国的制造业再发展,也解决不了就业问题和社会福利问题。因此,其问题不能完全归咎于全球化,全球化至多是一个催化剂和加速器,它让西 方整体社会制度安排的不合理性更加突出地表现了出来。

美国有远见的政治家对此看得非常清楚。前总统比尔·克林顿2010年11月在新加坡亚洲投资论坛上公开表示,他自己已经不需要竞选了,可以讲实话了:“美国的问题是自找的,不能拿中国当借口,相反,必须深刻改革,教育是美国重大短板。”

国内政策向左,国家战略向右:

占领运动的长期影响

占领运动毫无疑问正在被美国的左派政治家所利用,这其中包括美国的民主党人和其他国家的工党人士。那么,占领运动的后果是什么呢?简而言之,就是美国的国内政治向左转,而国际政治战略向右转。

国内政治向左转,指的是国家对政治、经济各领域加大干预,比如对华尔街,将会实施一些讨论已久的管制政策;在教育、住房、医疗等方面,也一定会出台一些 更为直接的管制。这种管制本身并不一定会带来公共开支的上升,相反,它会在一定程度上节省完全靠政府购买的消费性公共开支。伴随国内政策向左转、向政府干 预的方向转,“管制”将会成为未来西方社会发展的关键词。

在国际领域,西方的政客们一定会将注意点指向全球化,将矛头指向中国,中国毫无疑问将会成为这场占领运动的受害者、牺牲品。他们一定会将群众的怨气引向中国,一定会说,是中国和中国企业的崛起抢占了大部分人的饭碗,他们正在反思全球化。

加入WTO的第二个十年,中国面临的国际局势会更加复杂

过去十年,加入WTO不仅没有消灭和削弱中国的许多产业,反而促进了汽车等制造业的蓬勃前进,带来了中国经济的快速发展。可以说,加入WTO的第一个十年是令国人骄傲的,但是下一个十年,对中国将会是一个严峻的考验。

在占领运动的影响下,西方左派人士会将矛头指向中国,右派也会把怨气引向中国,从而导致社会各个层面都会将关注的重点转向中国。比如说,在汇率问题上, 他们很有可能对中国继续施压,还会把各种各样的国际金融政策改革问题与汇率政策挂钩;在知识产权方面,他们会进一步地向中国施压,会指责中国企业的自主创 新在很大程度上影响了他们的发展,他们会把大企业的经营不利归咎于中国知识产权保护不力;在产品质量和准入方面,他们也会把矛头指向中国,认为中国的产品 质量不符合标准、中国的贸易不符合国际准则;在投资方面,他们也会针对中国,以社会责任、环境保护、守法等借口限制中国的对外投资。

不急不怒,励精图治,积极应对日益复杂的国际环境

在加入WTO后的第二个十年,中国必须要清醒地认识这一形势,并在此前提下认真备战,起码在三个方面作出努力。

1、保持平常心态,不被西方政客的运作和挑衅所激怒。我们必须清醒地认识到,国际环境的恶化是西方社会自身矛盾所带来的,而不是中国本身的问题,因此, 我们必须要客观冷静地对待这些问题,最应该防范的是中国自身心态的变化。我们不能被西方的挑衅行为所误导,只有保持平常的心情、冷静的心态,才能够最好、 最有利地化解这些矛盾。如果我们自身的心态出现了波动,认识上出现了偏差,行为上出现了偏激,一定会在政策层面出现重要的失误,这是万万要避免的。

2、励精图治,进一步搞好中国自身的基础性体制改革。在认识到占领运动的根源是几十年以来西方基本经济、社会制度矛盾凸显的同时,我们也应该反思自己, 避免类似的矛盾累积。中国在教育、医疗、住房等方面也存在着重大的缺陷,我们必须根据中国的国情,借鉴世界上一些先进国家比如德国、新加坡、英国的重要经 验,励精图治,加快改革,力求5年内在这些方面有重大突破,这才能让中国经济保持持续的竞争力,同时也保持社会自身的稳定。

3、想方设法,帮 助中国企业在战术层面做好各种具体的应对措施。要对我们的企业,包括对出口企业和出国投资者,做好相关的培训,让他们了解西方社会变化的环境和法律、政 治、社会体制,在坚持“走出去”的大原则下做好充分的准备,以冷静客观地应对迅速变化着的国际环境,积极有效地应对各种突发的矛盾,按照西方国家自身发展 的客观规律去化解这些矛盾,包括跟西方当地的社会各界保持关系,尽量完成社会责任,极大地减少西方民众和社会对中国产品和投资的抵触情绪,这样才能保持中 国开放的态势不变,不为西方政客的各种挑衅所误导。

总之,坚持做自己的事情,坚持改革开放,保持平常心态,冷静观察,不为西方的挑衅所怒,才能让中国在加入WTO后的第二个十年稳健前行,继续取得长足的进步,奠定未来发展的坚实基础。

轉折:21世紀第二個10年中國水產行業10大轉變(一) 樊旭兵

http://blog.sina.com.cn/s/blog_64453a8a0100ompb.html

剛剛過去的2010年,是中國水產業相當糾結的一年。站在21世紀第二個10年開始的地方,猶如站在一個歷史的十字路口,有一種天地蒼茫的感覺。

此時此刻,暫且不去回顧過去。還是讓我們展望一下未來:看一下在未來10年中,中國水產業將面臨什麼、我們應該都做些什麼吧。筆者將自己的思考,歸納為10件大事,希望就這10件大事的選擇和分析,給大家帶來一些關於未來、關於這個行業的思考。

1、

盡快實施《水產養殖許可證》制度:從鼓勵到管制

根據

2000年12月1日實施的《漁業法》第十條,國家鼓勵全民所有制單位、集體所有制單位和個人充分利用適於養殖的水域、灘塗,發展養殖業。也就是說,現行的漁業法對水產養殖業的發展是鼓勵的,並且沒有任何准入門檻。但是《漁業法》實施10年後的今天,水產養殖業面臨的外部環境已經發生了天翻地覆的變化。這10年

中,中國水產養殖業突飛猛進地發展,不僅滿足了國內市場的需求,而且為全球市場貢獻了大多數的新增需求和替代需求。但是東南亞國家、中南美國家的水產養殖

業也在迅速發展,並與中國養殖產品在國際上形成直接競爭關係,最主要的有越南的鯰魚、泰國的南美蝦、印尼和中南美國家的羅非魚等。由於單位水體養殖密度和

產量的不斷提高、養殖水質的不斷惡化、大部分水產養殖苗種的不斷退化(南美蝦、羅非魚等除外),養殖病害問題愈發嚴重,抗生素使用量不斷增加,藥物殘留和

產品安全性問題日顯突出。水產養殖產量總體上供過於求,產品價格(無論外銷還是內銷)都不斷下降,養殖者的利潤和經營風險不斷加大,產品質量也因此越來越

容易出現問題。

水產品不是糧食,不是基本的生活必需品,也不是CPI統計的主要因素,因此不必考慮糧食安全的問題,不必過多考慮通貨膨脹和價格上漲的問題。水產品主要是為了滿足中國和外國消費者(隨著收入和生活水平的提高)對營養和健康動物蛋白不斷增長的需求,因此國家今後對水產養殖行業的管理,應該轉變為:為市場提供安全優質、價格合理的水產品。其中安全優質是第一考慮因素,價格合理(不是價格低廉,也不是價格昂貴)是第二考慮因素。國家鼓勵充分利用適於養殖的水域、灘塗,發展養殖業的戰略,則應該調整為:國家實施《水產養殖許可證制度》下的合理利用適養殖水域、灘塗,發展養殖業戰略。

《水產養殖許可證》制度最大的好處,是可以從總量上和各個養殖品種的養殖面積和產量上,通過許可證管理,有效地規範水產養殖產量。避免一哄而上、一哄而散的大起大落式的粗放式管理模式,從而步入精細化管理的模式。《水產養殖許可證》制度也是歐美等發達國家普遍採取的管理制度,與《捕撈許可證》制度有著異曲同工的作用。

《水產養殖許可證》的關鍵在於:1)在充分調研和討論的基礎上,明確各主要養殖品種的許可證數量、每個許可證允許養殖的區域、允許的養殖方式、允許的養殖面積和投放苗種的數量、養殖密度(MAB,maximum allowable

biomass,單位水體最大允許生物量)等,從而達到精細化管理的目的。2)確立許可證發放數量總量控制的原則。不再以追求養殖產量最大化為目標,而改為追求養殖產品安全、可持續養殖和市場價值最大化為目標。3)通過許可證制度的引入,徹底告別過去那種「奧林匹克」式粗放競爭的養殖模式,改為「控制總量、提升價格、進而提升品質」的養殖模式,引導中國從水產養殖大國向水產養殖強國的產業轉型。4)通過許可證制度,引導水產養殖向區域專業化、集約化、生態化發展,向中西部發展。5)將《捕撈許可證》淘汰和《養殖許可證》的發放結合起來,引導漁民向養殖戶轉化。6)確立分品種、分區域、分養殖方式的養殖總量控制原則。國

家通過《養殖許可證》的發放,來控制一定區域內的養殖品種、養殖面積、養殖產量的總量,並保證養殖許可證發放的有序,不隨意濫發新的養殖許可證。同時放棄

《養殖水域許可證》制度,讓市場來調節養殖水域的使用費。隨著養殖總量受到政府管制,所有養殖該品種的許可證持有者的利益將被捆綁在一起。他們就會結成利

益共同體(如南美蝦養殖者協會、羅非魚養殖者協會、大菱鮃養殖者協會等),共同對該產業實施生產、質量和安全管理,並開展有效的市場營銷,以取得自身利益

最大化,同時也保證了產品質量、食品安全(雖然消費者可能會為此付出多一些)。7)確立養殖許可證的可轉讓制度。在

養殖許可證發放受到政府嚴格控制的前提下,隨著該品種市場價格的不斷提升,養殖許可證本身的「含金量」也在不斷提升。養殖者如果因為退休或其他原因希望推

出該行業,他可以在市場上轉讓該許可證,或者贈與給自己的後代。養殖大戶(或者大型養殖企業)希望擴大養殖規模,也可以通過購買許可證的方式。許可證本身

的市場轉讓價格甚至會超出當年該許可證養殖利潤的很多倍。

總之,《水產養殖許可證》制度是未來中國水產養殖業,甚至整個中國漁業實現產業轉型和升級的根本制度,是個總綱,綱舉目張。

2、

建立水產品營銷基金:有營銷體制,才有強大產業

《水產養殖許可證》制度,可以解決養殖者「有恆產證有恆心」的制度問題,將養殖者的共同利益捆綁在一起。但要實現市場利益最大化,則需要建立水產品營銷基

金制度。持有某個養殖產品許可證的養殖者,將成立該產品的協會,該協會會員將通過繳納會費(國家也應該給予相應補助)的方式,委託專業市場營銷公司(如北

京海橋市場推廣有限公司)在國內或國際市場開展針對性的營銷工作。通過市場營銷提升該產品的知名度、擴大該產品的消費,最終擴大該產品的總需求。在養殖總

量受到政府控制的前提下,總需求的擴大意味著市場價格的不斷提升,從而導致養殖者養殖利潤的不斷提升,以及(為進一步提升產品價格而不斷增加養殖投入)由

此導致的養殖水產品的質量和安全性的不斷提升。

《水產養殖許可證》作為制度的保障,《水產品營銷基金》作為實現市場價值的手段,珠聯璧合,將使水產養殖業走出目前的困境,進入上升式發展的螺旋。

3、 優勢「小類」水產養殖品種的確定和良種選育:少就是多、精而不雜

建國以來,我國從世界各地引進了上百種水產養殖品種,得以大面積養殖並取得明顯經濟效益的主要有三類:第一類是因為(當初或後來)國際市場的強勁需求(歐洲鰻鱺、斑點叉尾鮰、羅非魚等),從而引發國內大規模養殖,屬於「兩頭在外型」(外來品種、國外市場)品種;第二類是引進品種替代國內傳統品種(大菱鮃代替牙鮃、加州鱸代替花鱸魚、美國紅魚代替大黃魚、革鬍子鯰代替鬍子鯰、淡水白鯧代替銀鯧魚、羅氏沼蝦代替日本沼蝦、斑節對蝦代替中國對蝦、太平洋牡蠣代替近江牡蠣、牛蛙代替青蛙等)引起的,屬於「進口替代型」品種;第三類是以上兩種原因共同推動的(如南美白蝦和小龍蝦(克氏原螯蝦))。這些成功的品種佔全部引進品種的不到20%,其餘80%的引進品種都沒有取得真正的成功。80%不成功或不太成功的引進品種中,主要是因為不具備上述一個或兩個條件。

同樣地,我國傳統水產養殖主要品種,包括大宗淡水魚(草魚、鰱魚、鱅魚、鯉魚、鯽魚、鯿魚等)、河蟹、梭子蟹、青蟹、青蝦(日本沼蝦)等,養殖產量也在不斷提高,但增長速度不高。

無論是引進品種還是傳統養殖品

種,目前都存在著病害頻發、食品安全、良種落後、種質混雜等問題。雖然大多數養殖品種基本實現「原種化」,但「良種化」率仍然較低。除少數品種(南美蝦、

羅非魚等)在引進國外良種和學習國外良種選育技術方面取得明顯進展外,大多數大宗養殖品種的良種選育,還停留在比較初級的水平上。目前只有「黃海一號」

(中國對蝦)、「長豐鰱」、「中科三號」(異育銀鯽)、彭澤鯽魚、松浦鏡鯉等少數中國自己選育的良種進入大規模商品養殖。

下一步,建議工作重點從隨意引進新品種、靠市場規律自然淘汰法則的「粗放式」養殖品種選擇模式,逐步向優勢「小類」水產養殖品種選擇和良種選育的模式轉型。

全世界在吃魚的「雜食性」方面,只有日本國民可以與中國國民「有一拼」。除了中日兩國,其他所有國家在吃魚方面都表現出相對比較明顯的「專一性」。中國由

於歷史、地域、文化、烹飪的多樣性原因,對各種品類水產品的需求比較分散均衡,因此需要在各個水產品「小類」中,選擇出「小類優勢品種」。比如,建議在目

前養殖的七種鮃鰈類魚類中,重點發展大菱鮃,在目前養殖的四種主要對蝦中,重點發展南美白蝦等。下面是筆者初步建議(本人不是苗種專家,這個重點發展品種

僅供專家參考)的重點品種清單:

|

小類

|

重點品種

|

|

鮃鰈類

|

大菱鮃

|

|

羅非魚

|

吉富品系

|

|

鯛魚類

|

真鯛

|

|

石首魚

|

大黃魚

|

|

鱸魚類

|

加州鱸

|

|

海鱺類

|

軍曹魚

|

|

鰤魚類

|

黃尾鰤

|

|

鮰魚類

|

斑點叉尾鮰

|

|

鯰魚類

|

革鬍子鯰

|

|

石斑魚

|

美洲黑石斑魚

|

|

對蝦類

|

南美白蝦

|

|

螯蝦類

|

克氏原螯蝦

|

|

河蟹類

|

中華絨螯蟹

|

|

牡蠣類

|

太平洋牡蠣

|

|

扇貝類

|

蝦夷扇貝

|

小類優勢品種的選擇要有明確標準,主要包括:1)市場需求量大(國內、國際兩個市場),對傳統產品替代性強;2)生長速度快、容易養殖、抗病力強;3)廣溫廣鹽性,適合在不同區域和水域養殖;4)肉質鮮美、口感細膩、脊間刺少、烹飪容易;5)對飼料中魚粉蛋白要求不高;6)可以通過良種選育改良種質;7)不會對本地品種和養殖環境造成嚴重破壞;8)營養豐富均衡、富含不飽和脂肪酸和其他營養成份。

小類優勢品種的選擇要非常慎重,要經過專家反覆論證。一旦選定,要在相當長的時期內在該小類中對選定品種實行「排他性」保護,通過政策來扶持優勢品種發展和抑制(甚至禁止)其他品種養殖。集中優勢資源發展少數優勢品種,

應該成為政府主管部門和整個水產養殖行業的一個共同理念。因為良種選育和育苗、養殖技術研究、技術熟化推廣、魚類營養需求研究和飼料配方研發、漁藥疫苗研

發、消費者需求研究、產品市場營銷,都需要相當長一段時間才可以逐步形成。隨意變換養殖品種,「朝秦暮蜀」、「見異思遷」式的養殖思維,是非常短視和有害

的。挪威的三文魚養殖戰略、丹麥的虹鱒魚養殖戰略、泰國的南美白蝦養殖戰略、印度的斑節對蝦養殖戰略、印尼的羅非魚養殖戰略、越南的鮰魚養殖戰略、美國的

叉尾鮰養殖戰略、尼日利亞的尼羅鱸養殖戰略,都是「集中優勢兵力打殲滅戰」和長期戰略的成功典範。在引進新品種方面,漁業主管部門要嚴格把關、慎重審批,

抑制一些水產研究所、台灣和大陸的苗種公司「喜新厭舊」的短平快引種行為,制止以打著「促進中國水產養殖業發展」旗號的「消化不良」、「狗熊掰棒子」式的

盲目引進。世界上除了中國,還沒有哪個國家在引進養殖新品種上這麼寬鬆、這麼隨意,我們畢竟不是生活在明朝和清朝。

轉折:21世紀第二個10年中國水產行業10大轉變(二) 樊旭兵

http://blog.sina.com.cn/s/blog_64453a8a0100ompd.html

4、 把控制魚粉和替代魚粉提高到戰略高度:沒有麵粉,就沒有面包

全球魚粉產量從2006年起,基本穩定在500萬噸不變。水產養殖中飼料中魚粉使用量佔全部魚粉使用量的比例,也從上世紀60年代的1%,躍升到2008年的60%。隨著魚粉價格超過10000元/噸,優質魚粉使用越來越集中於高檔水產養殖、乳豬養殖和毛皮動物養殖的少量幾個產業,而這幾個產業的產品由於市場售價高,呈現出越來越強的需求剛性。生產

1公斤牛肉需要8公斤飼料,生產1公斤豬肉需要3公斤飼料,而生產1公斤三文魚卻只需要1.2公斤飼料。水產養殖在魚粉和其他飼料原料的利用率方面,顯然比養牛和養豬有著巨大的比較優勢。

這就好比在房地產調控的高壓下,少數大城市市中心的「豪華公寓」由於稀缺性呈現出價格堅挺。隨著高檔養殖水產品(三文魚、鰻魚、金槍魚等)產量和需求量的不斷擴大,中低價格養殖水產品飼料中使用魚粉的比例將越來越低,除非中國也走高檔水產品養殖的發展道路。

就像法國生產路易威登和香奈兒的高檔箱包、美國生產Coach中高檔箱包、中國生產大眾箱包一樣,日本養殖藍鰭金槍魚就是路易威登、挪威養殖三文魚就是Coach、中國養殖南美蝦和羅非魚就是大眾箱包。

中國未來將不僅僅生產大眾箱包,也需要生產自己的Coach(比

如大菱鮃、大黃魚、軍曹魚、黃尾鰤、),因為中國有著廣闊的國內市場,中國甚至還會生產自己的路易威登(中國養殖的藍鰭金槍魚)。這就需要我們把控制魚粉

資源和尋扎魚粉替代品提高到戰略高度。要儘早從魚粉的源頭抓起,控制主要生產國秘魯和智利的魚粉資源(通過收購、控股參股、許可證等方式),同時提高國產

魚粉的質量和產量,並積極尋找魚粉替代方案。

2010年5月,香港上市大型綜合性漁業公司----太平洋恩利公司,通過其下屬公司----新加坡上市的中漁公司,收購秘魯的Deep Sea Fishing

S.A.C公司全部股份,增加其秘魯鳀魚的捕撈權,使其在秘魯北部及南部的可捕撈秘魯鳀魚總量,由目前的4.85%和7.11%,上升至5.08%和7.87%。而同時,中國水產上市卻在控制魚粉資源方面,還沒有任何實質性進展,秘魯鳀魚、智利竹莢魚資源還大部分掌握在當地漁業公司手中。這方面有可能需要我們國家通過信貸支持方式,支持大型的國有水產上市企業和國有水產企業,去收購掌握有魚粉原料魚配額的秘魯和智利漁業公司。

中

國是全球最主要的水產品加工中心,每年加工廠產生的大量下腳料(都是生產魚粉和水解魚蛋白的原料)並沒有得到很好的利用;中國本國還在浪費幾百萬噸小雜魚

(也可以用來生產魚粉)投喂養殖海水魚;中國本國沿海捕撈的小雜魚,在進入魚粉加工廠前的保鮮水平還需要改進。中國國產魚粉在產量和質量方面,都需要得到

很好的提高。

濃縮水解魚蛋白作為魚粉替代品、南極磷蝦粉代替魚粉,都是未來的選擇,中國應該在這方面加大研發投入和投資,爭取早日取得突破。

在主要養殖魚類的營養需求研究方面,中國還非常落後,研究水平還很初級,從而造成我們的水產飼料配方的技術含量不高,大量優質魚粉被浪費。由於魚飼料技術含量低,誘食性和適口性差、飼料轉化率低,造成養殖者不願意放棄使用小雜魚投喂,從而造成小雜魚資源的浪費。

因為中國在全球分工中,主要還是中低檔水產養殖的生產大國,因此我們應該繼續大力發展雜食性和草食性魚類養殖,適度發展肉食性魚類養殖。對於肉食性高檔魚類養殖,要特別注意市場營銷,使其市場價值得到充分體現,避免使用大量優質魚粉養殖出來的高檔水產品,在市場上以低價賤賣。

5、 加快商業漁業向休閒漁業的轉型:釣的不是魚,是心情

隨著工業化和城市化的深入,商業漁業在國民經濟中的地位將不斷下降,商業漁業向休閒漁業(包括游釣漁業)轉型將成為必然。這個過程是美國、加拿大、歐洲等發達國家都經歷過的。以美國為例,根據美國休閒漁業協會(ASA)2008年的報告,美國有接近4000萬游釣愛好者(其中16歲以上者為3000萬),超過高爾夫愛好者(2440萬)和網球愛好者(1040萬)的總和。在美國3000萬16歲以上的釣魚愛好者中,有2500萬是淡水釣魚愛好者,因此休閒漁業對淡水漁業和內陸漁業轉型是非常重要的。美國休閒漁業年總消費額(包括漁具、車船、修理、交通食宿等)超過450億美元,產業鏈很長,產值遠高於漁獲物價值,產生的間接經濟效益為1250億美元,為聯邦和州帶來的稅收為164億美元,創造的就業機會超過1百萬人。美國的釣魚者和遊艇擁有者,每年繳稅中有6億美元被用於漁業資源保護和准入,美國釣魚者在2006年繳納給聯邦政府的稅收為90億美元,大約相當於當年美國環境保護署的年度總預算。

從美國的例子可以看出,釣魚是一項老少咸宜、深受大眾喜愛的休閒運動,也是人們生活水平提高後的一項重要休閒活動。發展休閒漁業不僅可以豐富人們的業餘生活,提高國民幸福指數,還可以有效地保護漁業資源。希望漁業主管部門和漁業從業者,能從戰略高度看待休閒漁業。將我們祖國大好河山的河流、湖泊、溪水、水庫和大海,修建成釣魚和休閒的廣闊天地,擺脫目前在池塘、公園人工湖「人造釣魚」的尷尬局面。發展休閒漁業的關鍵是要利用稅收槓桿,採取「釣魚許可證」制度,將出售釣魚許可證的稅收用於魚苗的增殖放流、環境保護和生態恢復、釣魚區的基礎設施建設(道路、指示標誌、信息服務、宿營區、漁具商店等)。

6、 著力推動深水網箱養殖和海洋牧場發展:在大海中耕耘

隨著海水陸上養殖、灘塗養殖和淺海養殖水域的日趨減少和養殖密度的不斷提高,深海養殖和海洋牧場將越來越成為未來的趨勢。

深海養殖是未來商業水產養殖的一個新興分支。深海養殖技術和設備的領導者是挪威,挪威AKVA集團是這個領域的全球領導者,擁有從硬件到軟件的全部設備、系統、解決方案和服務。中國的幾家企業在引進和模仿挪威技術的基礎上,在國家產業資金的支持下,已經研發和生產出類似的深海網箱和相應的配套設備,價格不到挪威設備的50%,當然產品質量、技術含量和解決方案水平,比起挪威公司還有不少差距。

目

前沿海許多地方都在開展深水網箱養殖試點,主要有山東、浙江、廣東和海南等省,尤其以廣東和海南的深水網箱規模最大。山東主要的養殖品種是真鯛魚,廣東和

海南的主要養殖品種是軍曹魚、黃鰤魚和金鯧魚,以海南臨高的深海網箱養殖規模最大。目前中國深海網箱養殖發展遇到的最大瓶頸,不是技術和設備問題,而是補

貼政策、資金和產品市場銷路問題。

深海網箱養殖在發展過程中遇到很多問題,當地政府給予的補貼也往往被當地漁民套取,造成大量網箱閒置。如海南臨高對每口網箱補貼5萬

元(相當於免費贈送網箱),但補貼對象不是個體漁民而是漁民合作社,因為深海網箱養殖的高投入、高技術、高風險行業,個體漁民很難勝任。但實際執行中,卻

發現部分當地漁民為套取補貼,臨時拼湊起一些假合作社,補貼到手後即放棄養殖,造成大量網箱閒置。漁民放棄養殖另外一個重要原因是一組(四口)網箱養殖每

年需要50-60萬元流動資金,而他們大多數沒有這個經濟實力,外行有實力的企業,有資金卻缺乏養殖技術和管理經驗,因而不敢貿然投入。

對此,筆者的建議是採取綜合措施解決問題。首先,要鼓勵當地大型漁業企業進入深海網箱養殖業,將補貼給予這些大型企業。大型企業有資金和實力,如果管理到位,養殖成功率會大大提高。其次,要扶持成立大型養殖合作社,每個合作社的成員數量爭取達到50人,同時通過銀行貸款幫助合作社解決流動資金短缺的問題。第三,最根本的問題是要解決產品的市場銷路。而這就涉及到養殖品種的選擇。金鯧魚和軍曹魚都是當地人喜歡的海魚,素有「第一鯧(金鯧)、第二芒(軍曹)、第三第四馬鮫郎」之稱,軍曹魚還被稱為「熱帶三文魚」。鰤魚主要市場在日本,是生魚片的重要原料,出口日本有不錯的市場。

中國主要海水養殖品種產量

|

品種

|

養殖區域

|

2006

|

2007

|

2008

|

2009

|

|

軍曹魚

|

|

22453

|

25855

|

23475

|

29104

|

|

|

廣東

|

14389

|

17438

|

13304

|

18132

|

|

|

海南

|

7852

|

8124

|

9884

|

10266

|

|

鰤魚

|

|

11788

|

11528

|

19511

|

19404

|

|

|

廣東

|

5921

|

6892

|

13646

|

14022

|

|

|

福建

|

5436

|

4636

|

4582

|

4540

|

|

|

海南

|

|

|

853

|

787

|

數據來源:中國農業統計資料2006-2009

筆

者認為,這三種深水網箱養殖魚類都為肉食性,味道鮮美、肉質細膩、營養豐富,具備成為中高檔海水魚的條件,但大多數中國人對其都很不熟悉,需要聘請專業水

產品市場營銷公司(如北京海橋市場推廣有限公司),大力開展持續性的市場營銷。市場營銷經費可以來自於國家的專項經費支持,也可以採取營銷公司不收取營銷

費用,而是直接提取總銷售額的10%作為服務費的方式。

深水網箱養殖試驗一旦取得成

功,將會迅速複製,上述三種魚類養殖規模也會迅速擴大。那時就需要採取《水產養殖許可證》制度和養殖區域承受力規劃制度,保證深水網箱養殖健康有序的發

展。同樣,那些目前在南方沿海使用小網箱養殖和池塘養殖的海水魚(如大黃魚、美國紅魚、石斑魚、鯛魚等),也可以採取深海網箱養殖,魚的品質和口感也會大

幅度提高,市場價格也會隨之大幅度提高。

海洋牧場概念是不同於深海網箱養殖的全新概念,主要是通過在特定區域大規模投放人工魚礁,吸引魚群和海洋生物在人工魚礁區繁殖和生長,主要適用於平緩的大陸架和大陸坡海域,我國沿海可以實現海洋牧場的水域就比較多。

從釣魚者的角度,人工魚礁可以形成極好的垂釣區。美國人工魚礁的最大特點就是與休閒漁業緊密結合,因此深受垂釣愛好者的擁護,對美國休閒漁業的發展起了很大的作用。 中國如果按照美國的思路發展休閒漁業,將會很好地推動人工魚礁和海洋牧場的發展。

7、 海洋漁業捕撈方式的兩個大轉變:減就是加、賠就是賺

渤海、黃海和東海向休閒漁業轉變

隨著中國不斷崛起,我們與周邊國家在黃海、東海、南海的摩擦和爭端也在不斷增加。中國與周邊國家的爭端有著歷史、主權、軍事、經濟、漁業、石油、海洋資源、航運等多重因素,問題複雜而敏感。

根據1994年生效的《聯合國海洋法公約》(我國1996年加入),沿岸各國領海基線外12海裡內是其領海,領海基線外200海裡是其專屬經濟區。一國的領海內嚴禁其他國家捕魚,一國的專屬經濟區內可以允許其他國家捕魚。由於東海最寬處僅為360海裡,

因此中日雙方的專屬經濟區互相交疊。日本主張應按照中間線原則劃分,中國主張按照大陸架自然延伸原則劃分,認為沖繩海槽才是中日東海專屬經濟區的分界線。

由於存在爭議,中日在專屬經濟區劃界問題上一直沒有達成協議。同樣,中韓、中朝之間在黃海專屬經濟區的劃界問題上,也一直沒有達成協議。需要特別提出的是,中越兩國就北部灣領海、專屬經濟區和大陸架的劃界問題達成的協議,已經兩國最高立法機構批准,於 2004年 6月 30日生效。這是中國的第一條海上邊界,對於其他海區的劃界具有典型的示範和借鑑意義。

中日韓朝等國,在黃海、東海海域有領土爭議的主要是中日之間的釣魚島(釣魚島是中國領土。日本稱其為尖閣諸島,目前日本實際控制)和日韓之間的獨島(日本稱其為竹島,目前韓國實際控制)。但雙邊漁業協定涉及海域內的捕魚,與存在領土爭議島嶼沒有直接關係。

由於中日、中韓專屬經濟區劃界未定,雙方都是通過雙邊漁業協定的方式來對專屬經濟區內的漁業捕撈實施管理的。《中日漁業協定(修訂後》2000年6月1日生效實施,《中韓漁業協定》2001年6月30日生效實施,《中越北部灣劃界協定》和《中越北部灣漁業協定》2004年6月30日生效實施,這是我國到目前為止與周邊國家簽署的全部漁業合作協議。此外,中朝之間也有著多年的漁業合作關係。

上

述三個雙邊漁業協定中,得到較好執行的是《中越北部灣漁業協定》,主要原因是領海和專屬經濟區得到明確劃分,部分原因是越方對中方較多讓步,中方在共同漁

區得到的捕撈許可證數量超過越方,中方從越方得到的過渡性安排水域捕撈證數量,也多於中方發給越方的數量。但中日和中韓漁業協定的執行情況就不太理想,主

要原因是漁業協定造成中國漁民傳統漁場被大大壓縮,中方捕撈漁船數量要遠遠多於日方和韓方,「僧多粥少」造成大量沒有合法捕撈許可證的中方漁船進入暫定水

域捕撈,或者有合法捕撈許可證但採取違規作業或違反作業條件等方式捕撈,或者以上兩種情況同時存在。

「偷

漁」現象的大量存在,背後反映出的卻是我國漁業產業結構調整的深層次問題。一方面國家給予漁民大量補貼安排漁民將漁船報廢和實行轉產,一方面是漁民拿著國

家補貼的同時違規建造更大馬力的漁船。一方面是國家鼓勵漁民向水產養殖、休閒漁業和其他行業轉產,一方面是大量內地農民上船成為僱傭漁民。2006-2009年全國海洋捕撈機動漁船的總馬力數為1420萬千瓦、1471萬千瓦、1525千瓦和1549千

瓦,仍然在繼續增長。如果算上捕撈技術、捕撈效率的提高和未被統計的無證漁船,捕撈能力對漁業資源的壓力在國家強力政策的壓制下,仍然在「頑強」地高速增

長,不僅對中國本國漁業資源造成嚴重壓力,也「外溢」到對鄰國漁業資源造成嚴重壓力。在全球海洋漁業資源都嚴重衰退的今天,中國漁民給本國和鄰國造成的壓

力可想而知。

要徹底解決非法捕撈的問題,需要徹底轉變漁民的生產方式,將商業捕魚轉變為休閒漁業,同時嚴禁非法私自造船和非漁民成為漁民。根

據美國的經驗,休閒漁業產業鏈很長,大部分漁船就地淘汰銷毀,部分轉賣給非洲沿岸國家和南太平洋島國,留下少部分漁船升級改造為休閒漁船(比如海釣漁船、

海上觀光遊船等);部分漁民成為休閒漁船的駕駛員、導遊和服務人員,部分漁民轉向為休閒漁業服務的相關行業,如休閒漁具製造業、休閒漁業服裝和裝備製造

業、經營漁具店、休閒漁業的住宿餐飲業、其他配套服務業等等。

同時要大力提高漁區教育水平。發達國家的漁業人口轉移,很大程度上是老漁民的後代得到更好的教育,畢業後到大城市工作從而脫離漁業行業。

南海向主權漁業轉變

在南中國海,問題更加複雜,核

心問題是島嶼歸屬和海域劃界。中國對西沙群島的管理始於秦朝、發現和命名南沙群島始於三國、在南沙從事捕魚始於明初,因此中國自古以來就對海中國南擁有著

無可爭議的主權,沿岸各國和國際社會歷史上對此也都沒有爭議。中國地圖上顯示我們南中國海傳統疆界線的、由九段不連續的線條組成的「U」形線(俗稱「九段線」),就將這些島嶼全部包括在內。

但近年來,情況卻發生了變化。沿岸各國(越南、馬來西亞、菲律賓、文萊、印度尼西亞)紛紛佔據南沙群島的部分島嶼,並宣佈各自的12海裡領海和200海裡專屬經濟區,其中很多都與中國傳統疆界線九段線衝突。

問題最大的是南沙群島的180多個島嶼,各國採用「實際佔領」的方式宣誓主權,但中國堅決不予承認,但也往往得不到其他國家的支持。另外,即使島嶼主權歸屬問題得到解決,各國在確定領海基線和劃定200海裡專屬經濟區上,也往往採取對本國最有利的方法。而《聯合國海洋法公約》中,又沒有對這個複雜問題做出明確規定,因此鄰國之間爭論不休。

自從1969年

美國的《埃默裡報告》出爐,南海豐富的石油、天然氣、可燃冰和礦產資源也被逐步探明,南海石油天然氣等資源對中國的重要性也顯得日益突出。隨著中國的崛

起,馬六甲海峽航道的戰略地位,對中國也顯得日益重要。對海底資源和航道的爭奪,正在成為南海問題的焦點。從短期來看,目前各國對資源開採的興趣要遠遠大

於對劃界談判的興趣。但從長遠來看,要取得對海底資源的所有權和開採權,200海裡專屬經濟區的劃界就成為關鍵,這必然引起對南海島嶼歸屬權的白熱化爭奪。

要取得對南海島嶼的主權,歷史傳承和國際認可是重要的原則。如果歷史傳承和國家認可有爭議,事實佔據和事實利用就成為各國普遍採取的方式。目前西沙群島和中沙群島由中國實際控制,東沙群島由中國台灣實際控制。南沙群島情況最複雜,越南佔據22個、菲律賓佔據9個、馬來西亞佔據5個、中國佔據8個。在實際利用方面,其他沿岸諸國大都採取海上石油開發的方式(如越南、馬來西亞、文萊、印尼),中國到目前為止在南海南部地區還沒有一口海上油井,中國在南海地區採取的主要是漁民捕魚的方式。

由於西沙、中沙、東沙群島都實際控制在中國大陸和中國台灣的手中,歷史上也有中國島民在島上長期居住的事實,主權歸屬比較明確。加之中國日益強大,航空母艦即將下水、海軍日益強大、空軍飛機作戰半徑日益擴大、漁政船日益大型化和准軍事化、漁船日益現代化,對上述島嶼主權和和以此為界確立的中國領海和專屬經濟區爭議不大。

問題最大的還是南沙群島的主權歸屬。一直以來,海南漁民都有在南沙群島捕魚,尤其以海南文昌和瓊海的漁民為主,但1955年至1985年期間中國政府曾禁止漁民到南沙海域捕魚。由於距離相對遙遠、補給跟不上、沿岸國家的驅趕和追捕,海南漁民的漁船到南沙作業存在很多困難。

為宣誓中國在南沙的主權和實際利用,中國政府應該不計成本地扶持漁民到南沙群島捕魚,並派遣大型漁政船護航、提供給養和實施安全保護。目前海南漁民到南沙捕魚使用的都是200多噸的小型漁船,建議主管部門從黃渤海、東海過剩的大型漁船、甚至大型的遠洋漁船中,挑選部分狀況好的漁船,採取國家從漁民和漁業公司手中贖買,然後無償提供給海南漁民使用、並給予補貼柴油等方式,幫助更多的海南漁民到南海捕魚。同時,政府還應該幫助他們解決漁獲物的銷售問題。

總之,南沙捕魚不是一個單純的漁業經濟問題,而是一個政治問題和一個更高層面上的經濟問題。周恩來總理就曾經說過:「把海洋漁業資源搞清楚,把解決漁業問題和解決國際問題聯繫起來,和國際領海權鬥爭聯繫起來」。當年明朝永樂皇帝派鄭和七下西洋,考慮的就是政治問題而不是經濟問題。以目前中國的實力和南海(尤其是南沙群島)對中國的重要性,在南海捕魚政策上無論花費多大代價都是值得的。中國政府在南海漁業上賠錢越多,在石油、海底資源、航運上賺錢就越多。

轉折:21世紀第二個10年中國水產行業10大轉變(三) 樊旭兵

http://blog.sina.com.cn/s/blog_64453a8a0100ompf.html

8、 水產養殖業向海外發展:從遠洋捕魚到海外養魚

中國遠洋漁業起步於1985年,從西非到北太平洋,從南太平洋到印度洋,再到東南太平洋,目前已經發展成為一個獨立的產業,並經歷了發展、輝煌、衰退的三個階段。遠洋漁業總捕撈量從1986年的2萬噸開始,1989年超過10萬噸,1993年超過50萬噸,1997年超過100萬噸並維持在該水平。2004年達到歷史最高產量145萬噸,隨後不斷降低並維持在100萬噸水平,2009年產量為98萬噸。

全球遠洋漁業(包括大洋漁業和過洋漁業)起步於二次大戰之後,由於技術、資金、實力等原因,遠洋漁業主要由傳統的海洋大國壟斷,在這個行業中國是典型的後來者。受到技術、資金和入漁配額等限制,「後來者居上」的願望並沒有在中國遠洋漁業行業得以實現。到目前為止,中國只在全球遠洋漁業佔有很小的份額(佔全球公海捕撈8%左右),捕撈漁獲的絕大多數也都是外銷,是一個典型的兩頭在外的行業。對中國最大的貢獻是解決部分就業(從業人員50000多人)和部分緩解對國內/鄰國漁業資源的捕撈壓力。

目前中國遠洋漁業主要捕撈品種和作業方式有:魷魚釣(目前中國年捕撈40萬噸左右,佔全球捕撈量的10%左右,70%外銷、30%內銷)、金槍魚沿繩釣和圍網(目前中國年捕撈10萬噸左右,佔全球捕撈量的2%左右,其中90%出口,10%內銷)、竹莢魚拖網(目前中國在智利外海年捕撈15萬噸左右,佔該海域竹莢魚年捕撈量的10%左右,90%銷往非洲尼日利亞和歐洲)。上述三大品種佔目前中國遠洋漁業總產量的65%左右。

隨著全球漁業資源的不斷衰退,沿岸國在

200海裡專屬經濟區制度下對本國漁業資源的保護不斷加強,過洋性捕撈的配額越來越少,管理也越來越嚴格。同時,公海漁業資源和捕撈的管理權,也被各大國際漁業組織和區域性漁業組織所壟斷,中國雖然參加了其中部分組織,但由於是「後來者」,話語權不大,得到的配額也不多。

總之,中國遠洋漁業在上個世紀之交曾經有過的短暫「黃金時期」已過,今後的發展面臨著無法踰越的資源短缺和配額屏障。絕大多數漁獲物外銷的事實,又使中國在國際上爭取更多捕撈配額的訴求顯得有些「底氣不足」。

隨著國內水產養殖業的日趨飽和、近海和鄰國捕撈的日趨飽和、遠洋漁業的日趨飽和,中國未來(除了發展深海養殖、海洋牧場之外)必然要大力發展海外水產養殖。

由於發達國家對本國漁業資源的嚴格管理,中國遠洋漁業中的過洋性漁業主要是到經濟欠發達國家入漁。同樣地,中國的海外水產養殖,也將主要是到經濟欠發達國家謀求發展,可供中國選擇的主要是南美洲和非洲。東南亞各國是水產養殖大國和強國,是我們的競爭對手,不是我們投資的主要方向。

南美洲和非洲都是正在迅速發展

的大陸,人口眾多且對水產品的需求旺盛,而且當地水產養殖的技術、資金、規模水平都還比較低,正處於從將本國水產品出口到歐美市場換取外匯,到逐步轉向供

應國內和區內市場的轉型期。由於收入水平較低,當地居民對水產品的質量和品種要求還停留在比較初級的水平。對羅非魚、尼羅鱸、、南美蝦、竹莢魚、鯡魚等低

值魚類的需求在不斷擴大,而羅非魚、南美蝦等低值水產品養殖,正是中國養殖者擅長的。這些國家缺乏資金和技術,政府歡迎外國企業投資本國的水產養殖業,因

為水產養殖業既可以供應當地所需的動物蛋白,又可以解決當地的就業,還可以充分利用當地豐富的土地和水資源。

對於非洲,中國企業在當地已經經營多年,中國遠洋漁業企業也建立起很好的關係。西非各國、埃及、蘇丹、東南非的坦桑尼亞和肯尼亞、莫桑比克和南非,都是中國企業「走出去」的可選之地。對於南美洲,智利的水產養殖業(尤其是三文魚養殖)已經很發達,且都是挪威等發達國家的公司在當地投資經營,不建議中國企業前往投資。巴西、阿根廷、墨西哥等擁有遼闊國土和眾多人口的發展中大國,是最具投資價值的。厄瓜多爾、洪都拉斯、哥斯達黎加、牙買加、古巴、委內瑞拉等靠近美國,是以水產品出口為導向的國家,也有一定的投資價值。

中國企業在去海外發展,切忌單打獨鬥。而是應該採取:1)中國各地政府統一組織,2)各地龍頭企業(飼料、加工和銷售企業)帶頭投資,3)各地養殖戶隨後跟進,4)配套企業(苗種、漁藥、科研等)同步投資。

為

避免國內企業和養殖戶之間相互競爭,可以採取「汶川大地震」災後重建中採用的各地區分別「承包」不同受災地區重建的模式。比如,可以採取廣東省主要投資巴

西,福建省主要投資南太平洋島國,海南省主要投資東南非和南非,山東和遼寧主要投資墨西哥、阿根廷和西非。在各個區域劃分好之後,省內各主要龍頭企業和主

要養殖縣市,再進一步劃分具體投資目標國的哪些省份和區域。這樣,爭取在每一個投資的國家和區域,都形成一個完整的產業鏈,國內的企業在政府引導下共同投

資,降低投資風險,同時避免相互競爭。在投資之前,一定要做好充分的調研,堅持以市場為導向來進行投資。一定要首先確定好主要養殖品種和主要目標市場,並準確測算出目標市場的容量和承受的價格,同時要意識到開拓當地市場是一項艱巨和需要耐心的工作,要做好市場營銷和市場開拓工作。

中國企業發展海外水產養殖目的有四個:1)產能轉移,將國內過剩的產能和勞動力部分轉移到海外。2)供應國內,利用當地豐富和廉價的飼料資源、魚粉資源、土地和水資源、勞動力資源,養殖出優質廉價(中國市場需要品種的)水產品,返銷中國市場。3)供應當地,向當地居民供應(當地市場需要品種的)水產品。4)供應歐美。供應國內和供應當地應該成為主要目的。

9、 水產企業借力資本市場:讓魚長出翅膀

中國水產企業要大發展,必須要借助資本的力量。

目前中國上市的水產企業主要有三類:捕撈為主的企業(開創國際、中水漁業、中魯漁業等)、養殖和加工為主的企業(獐子島、國聯水產、東方海洋、好當家、大湖股份、山下湖等)、飼料為主業的企業(通威股份、海大集團、天邦股份等)。此外,2010年上市的壹橋苗業是目前國內主要的扇貝和海參苗種企業,也是水產苗種行業唯一的上市企業。

2009年中國水產行業上市公司比較

|

上市公司

|

主營業務收入(元)

|

淨利潤(元)

|

淨利潤率

|

|

通威股份

|

10378176902

|

142545212

|

1.37%

|

|

海大集團

|

5250445100

|

161989321

|

3.09%

|

|

獐子島

|

1512542980

|

195896654

|

12.95%

|

|

國聯水產

|

1100277588

|

96017939

|

8.73%

|

|

天邦股份

|

969017627

|

56031043

|

5.78%

|

|

開創國際

|

811344170

|

152103643

|

18.75%

|

|

好當家

|

528290285

|

74491555

|

14.10%

|

|

東方海洋

|

473514322

|

56726914

|

11.98%

|

|

大湖股份

|

413409340

|

20546649

|

4.97%

|

|

中水漁業

|

350950915

|

20897033

|

5.95%

|

|

山下湖

|

284172049

|

12673184

|

4.46%

|

|

中魯漁業B

|

265294004

|

15310514

|

5.77%

|

|

壹橋苗業

|

153195030

|

43132510

|

28.16%

|

|

太平洋恩利(港幣)

|

11168000000

|

1026000000

|

9.19%

|

縱觀這些水產上市企業,可以看出:1)營業額差距很大。2009年主營業務收入,只有通威股份103.8億元、海大集團52.5億元、獐子島15.1億元、國聯11億元等超過10億元,其他大多數上市企業的年銷售收入都在10億元以內。2)海珍品養殖企業(獐子島、好當家、東方海洋等)的淨利潤率明顯高於其他養殖企業、飼料企業和捕撈企業(開創國際淨利潤率高達18.75%,是因為其免交企業所得稅)。3)苗種企業(壹橋苗業)的淨利潤率最高,但營業額最低。4)香港上市的太平洋恩利(2009年營業額112億港幣,淨利潤率9.19%)是捕撈加工為主的大型企業,但淨利潤率明顯高於國內上市的捕撈企業。

(寫到這裡,突然發現一個有趣的現象:通威董事長劉漢元、獐子島董事長吳厚剛、國聯董事長李忠,他們居然都是北大光華管理學院EMBA畢業,也恰巧都是筆者的同學。北大光華EMBA號稱中國當代商界的「黃埔軍校」。不知這些企業家卓越的管理和領導能力,與北大光華EMBA倡導的管理思想是否有著某種血脈相承。但有一點是確定無疑的:中國水產企業的企業家今後要做大做強,恐怕要與自己「草莽英雄」的過去時代告別,用先進的管理思想來武裝自己、管理企業。這是題外話。)

這樣的水產上市企業結構,反映出:1)飼料企業利潤率較低,尤其是以淡水魚飼料為主的通威就更低,以海水魚飼料為主的海大比淡水魚飼料企業利潤率稍好。2)養殖企業中,利潤率高的獐子島、好當家、東方海洋,都是以海珍品養殖為主,特別是以海參養殖重點。如果海參產業出現問題,這些企業的行業風險將是很大的。淡水魚養殖企業的利潤率卻相對較低。3)壹橋苗業(也是以海參苗種為主業)的淨利潤率非常突出,顯示了水產苗種行業在整個水產產業鏈中的關鍵作用。中國優秀的羅非魚苗種企業(如鷺業水產、寶路水產)和南美蝦苗種企業(如環球生物科技),將有機會成為未來之星。4)水產產業鏈微笑曲線的另外一端水產營銷,也是一個與水產苗種同樣關鍵的行業,但是目前還沒有出現上市企業,這個行業目前的領軍企業北京海橋市場推廣有限公司有可能脫穎而出。5)海洋捕撈企業都是以遠洋漁業為主,但營業額和利潤率都較低,顯示出這個行業的「頹勢」。遠洋捕撈行業的「金礦」是高檔海產品捕撈(如金槍魚和對蝦等),但這方面中國企業面臨的主要問題是缺少捕撈配額,因此未來前景堪憂。

這樣的水產上市企業結構,也是不完善的結構,主要問題:1)高檔海水魚飼料行業缺乏領軍的上市企業。全球最大的三文魚飼料上市公司Skretting和EWOS年銷售額分別為117億人民幣(折算,淨利潤率5.7%,2008年)和71億人民幣(折算,2007年),中國還沒有一家海水魚飼料企業可以與之相比。2)高檔海水魚養殖行業缺乏領軍的上市企業。全球最大的三文魚養殖企業挪威Marine Harvest公司2007年銷售額為169億人民幣(折算,淨利潤率10.5%),中國目前還沒有可與之相比的企業。3)水產苗種行業還缺乏領軍的上市企業。全球最大的水產苗種繁育企業挪威Marine Farms公司(挪威三文魚苗種為主)2008年營業額為9億人民幣(折算),中國的水產苗種企業還需要急起直追。

但同時也應該看到,經過多年發展,中國水產行業的產業鏈已經初步完成,各個環節已經擁有了一批不錯的企業。接下來的任務是行業整合、企業上市、兼併收購。最終的目的是做大做強,在整個水產產業鏈的各個環節、甚至在整個水產產業鏈上,產生出世界級的中國水產上市企業。其中的優秀企業還可以到海外上市(如挪威奧斯陸股票交易所,是全球優秀水產企業最主要的上市交易所)。

中國水產行業在下一個10年中,將面臨著眾多的機遇和挑戰。各個企業要認真研究各自在行業中所處的位置和機會,在「戰略定位」的基礎上,集中力量在各自領域內做大做強。未來水產企業發展壯大兩大途徑:1)一是向各自產業鏈的上下游整合形成縱向一體化優勢,2)二是在產業鏈的某個環節上橫向拓展形成橫向專業化優勢。前提是上市企業和准上市企業必須要在各自的主營業務領域進一步做實做強,形成競爭者無法超越的核心競爭力。

如獐子島要立志成為全球最大的貝類和海珍品養殖公司(目標是加拿大Clear

Water公司),東方海洋要立志成為全球最大的大菱鮃養殖公司(目標是西班牙Pescanova公司),百洋要成為全球最大的羅非魚養殖公司(目標是洪都拉斯的Regal Spring

Tilapia公司),恆興和粵海要成為中國的Skretting和EWOS,鷺業和寶路要成為中國的Marine Farms(挪威)和SIS(美國)。

中國企業要善於利用各種金融手段,如私募股權(PE)基金,使准上市企業爭取早日上市。已上市企業要利用股票增發等手段,通過融資來兼併收購同類企業,或者通過投資佔據重要戰略資源(如魚粉資源、優勢種苗品系、大水面和大海域的長期承包使用權、知名原產地、地理標識等)。未來10年的行業整合,將有可能產生出一批世界級的中國水產上市企業。但競爭也是異常殘酷的,要求我們的企業在戰略和戰術上都不能犯錯誤。

10、

可持續、負責任的水產品:為子孫後代謀

水產品在過去幾十年中,歷經了幾個不同的階段:1)第一階段是滿足人們對水產品的需求,那時人們關注的是能否購買到物美價廉的水產品。2)第二階段是滿足人們對水產品安全的需求,這時候人們關注的水產品是否安全、藥物殘留、重金屬超標等。3)第三階段是滿足人們對水產品可持續生產的需求。可持續水產品(捕撈和養殖)認證、IUU(非法捕撈)漁業管理、魚類福利、勞工問題、姚明拒吃魚翅、反對商業捕鯨、反對獵殺海豹、反對轉基因三文魚,越來越多的國際組織、國家、媒體、有影響人士、環保主義者、超市、餐館,甚至普通消費者,正發出他們的聲音:我們不僅要吃魚,我們還要吃安全的魚,我們同時還想知道這種魚的捕撈和養殖,是否會危及到子孫後代吃魚。

近年來,養殖水產品的可持續認證成為趨勢,美國的GAA/BAP(全球水產聯盟)認證和歐洲的Global

GAP認證是目前兩個全球最有影響力的認證標準。一些新興的水產養殖認證如AD/ASC(水產養殖對話/水產養殖管理委員會,背後由世界自然基金會WWF資助和推動)認證,也在逐漸興起。野生水產品的可持續認證也成為趨勢,MSC(海洋管理委員會)認證是目前全球最有影響力的認證標準。

他們共同的特點都是強調從海洋/養殖場到餐桌的產業鏈認證、可追溯性和可持續捕撈/養殖。已經遠遠超出僅僅侷限於食品安全的政府官方認證(如中國官方的QC認證)、獨立第三方認證(如SGS認證)、加工廠認證(HACCP認證)和零售商認證(BRC認證)的範圍。

同時,消費者對產品生產過程的「知情權」要求越來越高。這種壓力逐漸傳遞到國際零售商(如沃爾瑪、家樂福等)那裡,他們紛紛宣佈支持可持續認證產品,並宣佈在不久的將來只銷售經過可持續認證的產品。

建議中國政府積極研究,資助中國的民間組織或行業協會,及早建立中國自己的可持續水產品認證標準。BAP和GAP等認證都是「挾消費者以令天下」,一旦通過可持續標準掌握了全球消費者的話語權,就可以通過收取每年證書使用費的方式(就如同中國DVD廠商被收取芯片的專利費一樣),輕鬆獲得持續不斷的收入,還可以以不符合可持續捕撈/養殖的某些要求為理由,以另外的非關稅壁壘方式,阻止中國產品出口,或者提高中國產品的生產成本,使我們失去國際市場競爭力。

關於中國銀行業十二個結論—何自云 世路勞生

http://blog.sina.com.cn/s/blog_624077750101osal.html兩會期間,關於中國銀行業的「暴利之爭」再度升級,在鼓噪的辯論聲中,學者何自云選擇中國工商銀行和美國富國銀行分別作為中、美兩國商業銀行的代表,展開對比研究。在冷靜、理性地分析了實際數據後,得出了關於中國銀行業利潤的「十二個結論」。

何自云認為,從總體上看,中國商業銀行利潤持續增長的主要原因,是成本控制能力上升、貸款規模擴大、存款利息支出下降和非利息收入增長,而存款利率過低可能並不是主要原因;同時,與通常觀念相反,中國商業銀行的利差不是高於、而是低於美國商業銀行,從而不能將高利潤歸結於高利差。

無論如何,中國商業銀行的高額利潤都是中國銀行業改革的成果體現,同時也為進一步深化改革創造了條件,比如,推進新的資本監管體制,加強銀行公司治理,提高管理水平,改進分配體制,建立強有力的銀行文化等。在對銀行業高利潤的質疑中,減少商業銀行利潤不宜成為宏觀或微觀銀行改革的目標。

中國商業銀行是否存在暴利?在回答這個問題之前,首先需要指出的是,「暴利」一詞帶有極其強烈的感情色彩,吸引眼球、表示不滿的心情時可以使用,而且如果「需要」,答案一定會是「確實存在暴利」!但如果深究,支撐這一觀點的「事實」或「數據」都是值得商榷的。其次,我們需要看到的是,東南亞金融危機前後,國內外普遍擔憂利潤低下、不良貸款高企、整個行業已經「技術上破產」的中國銀行業的前景,想不到,僅僅過了10年多時間,我們居然會在「16家銀行成功改制上市,不良貸款率下降至1%左右,撥備覆蓋率超過200%,資本充足率超過監管要求」的背景下,開始擔心中國銀行業利潤過高了。這從一個側面反映出中國商業銀行的巨大進步。因此,如果從感情角度來看,或許我們首先應該感到「高興」和「慶幸」。但是,相比較來看,可能更有意義的討論,是理性分析中國商業銀行的利潤來源,並著眼於分析未來可以進行的改革。

離開實際數據討論中國商業銀行的利潤高低及其來源,很難得出有意義的結論。在本文中,我們選擇中國工商銀行(以下簡稱「工行」)和美國富國銀行(WellsFargo,以下簡稱「富國」),分別作為中、美兩國商業銀行的代表,展開基於比較的討論。

富國銀行在次貸危機前相當長的時期中,是美國約8000家銀行中唯一獲得AAA評級的銀行,次貸危機期間,因併購了原居美國第六位的美聯銀行(Wachovia),從而從原來美國第五大銀行升至第四位。我們之所以沒有選擇居於美國前三位的美國銀行、花旗銀行和摩根大通銀行,主要原因是這3家銀行的國際化程度非常高,而富國99%的業務是在美國國內,與工行的情形很相近。當然,如果選擇美國其他商業銀行,或者其他國家(地區)的商業銀行,或者運用不同國家(或地區)全部或部分銀行的平均值來進行比較分析,也會得出非常類似的結論(但可能需要討論更多的因素)。

需要注意的是,為了減弱次貸危機對分析結論的影響,我們提供了次貸危機前2005年和2006年的數據,並具體與富國2006年的情形進行了比較。

商業銀行利潤來源的分解

商業銀行的利潤是其收入與支出之間的差額,收入包括利息收入和非利息收入,而利息收入包括貸款利息收入、債券及其他資產(如存放中央銀行款項等)利息收入;支出包括利息支出(含存款利息支出、發行債券及其他利息支出)、減值損失(含貸款減值損失和其他資產減值損失,但由於貸款減值損失佔比通常超過99%,因此下文忽略其他資產減值損失)、非利息支出(含職工工資獎金及其他業務及管理費)、稅收(含營業稅及附加、所得稅)以及營業外收支淨額。商業銀行的利潤變化,通常來源於這些項目中多個項目的同時變化,從而並沒有一個單一的解釋。

工行2010年的利潤是1660億元,與2009年的1294億利潤相比,增長了28.4%,但其收入只增長了14.9%。因此,工行2010年的利潤增長主要源於遠低於收入增長率的支出增長率(9.8%),這是我們分析工行利潤來源的第一個結論(簡稱「結論1」,下同)。

在工行全部收入中,利息收入是主體,2010年佔86.3%(2009年佔比為85.6%),而貸款利息收入雖然是其利息收入的主體,但2010年它佔全部收入的比例只有58.5%(2009年為58.9%),來自於債券和其他資產的利息收入佔全部收入的比例在2010年為27.1%(2009年為27.4%)。同時,從增長率看,全部利息收入的增長率(14.0%)、貸款利息收入的增長率(14.1%)都低於總收入的增長率(14.9%),顯示出非利息收入的增長(增長率為21.1%),對總收入增長的貢獻顯著提高。因此,工行的收入中,貸款利息收入雖然仍然佔據主體地位,但所佔比例已經不到60%。而且,由於其增長率遠低於利潤增長率,所以,貸款業務只是工行利潤高速增長的原因之一,甚至已經不是主要原因了(結論2);與此相關的是,非利息收入的增長對利潤增長的貢獻越來越大了(結論3)。

貸款減值損失是一個比較特殊的項目,它是獨立於利息支出、業務及管理費用、稅收的一種支出,但實質上,它是從事貸款業務所固有的一種損失,在銀行能夠對貸款比較準確地按其風險進行定價時,這一損失已融入到利率中,進而也就包含在利息收入之中,因此,它屬於貸款利息收入的一種扣減(或直接成本),這樣,在分析銀行的利潤來源時,更好的處理方式是將其從貸款利息收入中扣除後再進行分析。

工行2010年的貸款減值損失相對於上年增長了28.6%,考慮到工行不良貸款率從1.54%下降至1.08%、撥備覆蓋率從164.4%上升到228.2%的事實,貸款減值損失的這一增長顯示出工行極大地提高了未來風險的防範能力;如果將這一部分貸款減值損失從貸款利息收入中扣除,扣除後的貸款淨利息收入的增長率,就從扣除前的14.1%進一步下降到了12.8%,進一步強化了前述的結論2,即貸款對工行利潤的增長並非如想像中的那樣巨大。

在2010年工行的支出中,貸款減值損失、利息支出、業務及管理費用(含職工工資獎金)、稅收(含營業稅和所得稅)佔總收入的比重分別為5.2%、34.0%、21.6%和13.1%,顯示出了四者的相對重要性(參見下文的詳細討論)。其中,貸款減值損失增長了28.6%、稅收增長了26.5%,遠高於收入增長率(14.9%),而業務及管理費增長率為14.6%,僅略低於收入增長率。因此,遠低於收入增長率的支出增長率(9.8%),主要來源於不僅沒有增長、還出現了下降的利息支出。這一點非常突出,即在全部利息收入增長14.0%、貸款利息收入增長14.1%的情況下,存款利息支出下降了3.3%,由於存款利息支出佔全部利息支出所佔比例高達88%,這樣,在非存款利息增長24.9%的情況下,全部利息支出下降了0.7%。因此,存款利息支出下降,是工行支出增長遠低於收入增長,進而導致利潤增長率遠高於收入增長率的主要原因(結論4)。

商業銀行收入的使用結構

把商業銀行的全部收入作為一個整體,把利潤作為其用途之一,進而分析商業銀行的全部收入到底用在了哪些方面、為哪些主體享有,特別是通過不同國家商業銀行間的比較,既有助於判斷各因素對商業銀行利潤貢獻的重要性,又有助於判斷收入使用的「正當性」或「合理性」,從而使我們更好地理解商業銀行的利潤來源。

圖二顯示了工行和富國2010年(以及富國2006年)全部收入的使用結構。首先,工行2010年的收入利潤率達到30.7%,不僅遠高於富國2010年的13.6%,而且也大大高於2006年的17.8%。由於利潤是收入用於支付所有其他項目以後的餘額,因此,我們可以從圖二中其他項目中尋找到這些差異的原因。

我們首先可以注意到的是其中兩個方面:

第一,全部收入中,由職工以工資和獎金形式享有的部分,富國在2006年為20.8%,2010年達到24.2%;而工行在2010年僅為8.4%。同時,圖一顯示,這部分的增長率為16.9%,雖然高於收入增長率(14.9%),但遠低於利潤增長率(28.4%)。因此,中國商業銀行「暴利」必然導致銀行高工資、高獎金的觀點可能是值得商榷的。而且,考慮到工資獎金與利潤之間存在著此消彼長的關係,我們或許還可以得到「正是因為工資獎金支出比較低,所以商業銀行利潤比較高」的結論。當然,如果與中國其他行業工資水平相比較可能會發現,中國商業銀行的工資已經「過高」,鑑於篇幅所限,我們無法深入討論,但可以得出的初步結論是,相對於美國商業銀行而言,中國商業銀行利潤率較高的重要原因之一是職工工資獎金比較低(結論5)。

第二,由於所有收入都需要納稅,而政府又是工行最大的股東(2010年底,中央匯金公司和財政部合計持有工行股份所佔比例為70.7%),在工行全部收入中,由政府以稅收和利潤份額兩部分享有的比例達到34.8%,超過了1/3;而相比較來看,富國的收入中,僅以所得稅的部分向政府貢獻了6.8%(2010年)和8.1%(2006年)。因此,很多商業銀行的高管人員,在回應社會上關於銀行「暴利」的質疑時指出,「銀行的利潤中,國家拿了大頭」,這是符合事實的(結論6)。

銀行收入中由債務人享有的部分,即通過債務形式籌集資金而支付的利息所佔比例,工行2010年為29.4%,而富國在2010年僅為8.6%,這主要是受到當年美國貨幣政策極其寬鬆、聯邦基金利率接近於零(全年平均為0.18%)的影響。但是,在2006年聯邦基金利率處於高水平(全年平均為4.97%)的情況下,富國利息支出佔全部收入的比重也只有25.8%,仍然比工行2010年的水平低。尤其是從存款利息佔全部收入的比例來看,富國2010年和2006年分別為3.0%和15.1%,而工行2010年則高達26.0%,同時,考慮到美國商業銀行還有相當一部分存款不僅不支付利息,反而還要收取高額賬戶管理費的情況,工行的負債中成本相對較低的存款所佔比例,要遠高於富國(參見表一)。這樣,我們似乎可以得到這樣一個結論——從與美國商業銀行相比較來看,存款利率過低,並不是中國商業銀行利潤率過高的原因(結論7)。

用於支付沒有明確享有主體的收入包括兩部分,第一部分是可視為貸款利息收入直接扣減項的貸款減值損失(當然也可以看做違約借款人所享有的部分),工行僅為5.2%,富國在2010年高達16.9%,這充分顯示了次貸危機的巨大影響(其中主要是併購美聯銀行的影響),而在比較正常的2006年則為4.6%,與工行在2010年的水平比較接近,這在一定程度上說明,工行資產質量改善對利潤有著顯著的正面影響。第二部分是除職工工資獎金以外的其他業務及管理費,工行僅為13.2%,而富國在2006年就高達22.8%,到2010年更是高達29.9%,再結合圖一所示,工行此部分2010年的增長率只有13.2%,低於收入的增長率14.9%,這顯示出工行在成本控制方面不僅做得很好、且還在不斷改善,這是工行利潤率要明顯高於富國的重要原因(結論8)。

關於中國商業銀行利差的四個誤解

在討論中國商業銀行的利潤時,有兩個雖然眾所周知,且本身並無疑問的事實卻引起了關於中國商業銀行利差的諸多誤解,並使得關於「暴利」的討論變得非常複雜。

第一個事實是,中國商業銀行營業收入(等於淨利息收入加非利息收入)中利差收入(即淨利息收入)所佔比例,要遠高於其他國家商業銀行。圖三顯示,工行在2005~2010年的6年間,利差收入佔營業收入的比例平均要比富國高出30.6個百分點。當然,這一差異在逐年縮小,但2010年仍然高達27.2個百分點。

第二個事實是,中國不僅仍然實行著嚴格的利率管制,而且這種管制是非對稱的——貸款利率可以無限上浮(例外情形是信用社上浮幅度為基準利率的2.3倍),但有最低限;存款利率可以下浮,但有最高限。這樣,政府就強制性地保障了銀行業利差的下限。

這兩個事實導致的第一個誤解是,中國商業銀行的利差,就是中國人民銀行所規定基準利率中一年期存貸款利率之差(下文簡稱「基準利差」)。使用這一利差定義的缺陷是顯而易見的。首先,商業銀行存款和貸款的期限種類很多,不都是一年期的,而無論是存款還是貸款的利率都會隨著期限的不同有很大差異。其次,按照我國目前的「存款利率管上限、貸款利率管下限」的利率管制結構,商業銀行在基準利率基礎上可以在一定範圍內自主浮動,實際存貸利差與基準利差存在很大差異,如果僅以基準利差作為代表,必然存在較大的偏差。從2008年9月16日下調利率將基準利差縮小為3.06%以後,在此後的截止本文定稿的2012年3月24日的9次利率調整中,基準利差都沒有變動(即在本文討論的2009年和2010年始終為3.06%)。顯然,這一利差不僅掩蓋了中國不同商業銀行之間的差異,而且也掩蓋了不同時期之間的差異。從2005年左右開始,中國部分上市商業銀行已經開始在其年報中按照國際慣例披露實際利差(InterestSpread),其定義是生息資產收益率(即全部利息收入與能為銀行帶來利息收入的全部資產平均餘額之比)與計息負債付息率(即全部利息支出與銀行需要支付利息的全部負債平均餘額之比)之差。另外,通常譯為「息差」的「InterestMargin」的定義是淨利息收入與全部生息資產平均餘額之比。

第二個誤解是,銀行利差就是指存貸款利差,即存款利率與貸款利率之間的差額。隨著商業銀行資產和負債形式的多樣化,僅考慮存貸利差,已不能全面反映銀行資金來源的利息成本和資金運用的利息收益。許多其他資產形式(如債券投資、拆出資金、買入返售款項等)與貸款一樣,也能夠為銀行帶來利息收入,而許多其他負債形式(如應付債券、拆入資金、賣出回購款項等)與存款一樣,也需要支付利息。因此,在計算銀行利差時,必須將這些資產和負債形式也考慮進去。同時,在西方文獻、國內外銀行經營者所說的利差,除非特別說明,通常都是指「綜合利差」,如果我們在討論時僅說明存貸利差,必然會導致混亂。

第三個誤解是運用中國商業銀行利差收入在營業收入中所佔比例高,來說明中國商業銀行的利差高。很顯然,這是兩個完全不同的比例,兩者之間並沒有必然的聯繫。

第四個誤解是中國商業銀行的利差要遠高於美國,但實際數據表明情況正好相反,中國商業銀行的利差要低於美國。這個誤解非常普遍,在關於中國商業銀行的「暴利」討論中,它所引起的問題也最為嚴重。

從圖四我們可以看到如下三點基本結論,能夠在一定程度上說明前述四個誤解,同時,也有助於理解中國商業銀行的利潤來源。

第一,富國的淨利差要高於工行,而不是相反。富國的利差在2006年、2009年和2010年均超過了4%,而工行的最高僅為2010年的2.35%,兩者差異如此巨大的主要原因在於,生息資產結構中,一方面,收益率較高的貸款所佔比重,富國要遠高於工行;另一方面,貸款以外的其他生息資產的收益率,富國也要遠高於工行(因為富國的債券投資中主要是資產支持證券,而工行的債券投資主要是國債);同時,工行的存貸款利差也要低於富國(其原因主要在於富國的貸款主要投向利率相對較高的中小企業和個人消費者,而工行的貸款對象主要是企業,尤其是談判能力很強的大型企業),因此,中國商業銀行的利差是低於而不是高於美國商業銀行。另外,無論是在中國還是美國,存貸款利差與淨利差都有很大差異,而在中國,兩者與基準利差也大不相同,從而不能將三者混淆起來討論。綜合起來看,我們不能認為利差高是中國商業銀行利潤高的主要原因(結論9)。

第二,圖一顯示,工行2010年在收入大幅增長的情況下,存款利息支出下降了3.3%,表一顯示存款的平均利率下降了25個基點,但這一幅度僅比貸款利率的下降幅度高出3個基點,之所以會在存款平均餘額上升14.1%的情況下,利息支出出現下降,主要原因在於存款利率的水平本來就很低,更為重要的是,存款本身的規模非常巨大——存款是工行最主要的資金來源,為其生息資產提供了84%的融資。相比較來看,富國的這一比例不到60%。考慮到前述結論7中所討論的存款利率情形,我們也不能認為存款利率過低是中國商業銀行利潤高的原因(結論10)。

第三,圖一所示,工行貸款利息在2010年相對於上年增長了14.1%,但貸款的平均利率下降了22個基點,因此,貸款利息增長的主要原因在於貸款規模的高速增長(增長率達到19.2%);同時,還應注意到,存款規模的增速(14.1%)和其他計息負債的增速(15.2%)都要低於貸款規模的增速。因此,貸款規模的高速增長主要是工行資產結構調整、即通過相對減少收益率較低(平均只有貸款的一半)的其他生息資產來實現的,實際上,工行其他生息資產的增長率只有10.0%。因此,銀行貸款規模的擴大是貸款利息增長、進而利潤增長的重要原因(結論11)。

關於存貸款利率的進一步市場化

2009年1月,中國人民銀行副行長易綱以北京大學中國經濟研究中心教授的身份在《金融研究》上發表了《中國改革開放三十年的利率市場化進程》一文,在其結論中,易綱寫道,「筆者篤信市場經濟,堅信市場經濟能給中國人民帶來福祉,一直不遺餘力地推進利率市場化改革。近來,筆者變得有些保守,對於中國如何進一步推進利率市場化沒有想清楚,筆者的困惑主要如下:產權清晰、自由競爭和退出機制是進一步推進利率市場化的必要條件,這些條件在中國是否已經完全具備?當前推進利率市場化的焦點在於放開貸款利率下限和存款利率上限,由商業銀行自主定價。那麼,我們是否允許完全的自由競爭?而如果競爭失敗,退出機制的約束又是否存在呢?由於零售銀行的外部性很強,我想上述問題沒有簡單的答案。從這次美國金融危機的教訓看,他們也沒有很好地解決這些問題。這裡深層次的問題是,利率完全市場化和國家對大銀行控股、存款保險以及國家注資銀行等是有矛盾的。而對這一問題不進行梳理和總結,過度競爭和道德風險將難以避免」。

對於易綱的上述觀點,筆者深表贊同。

目前的利率管理體制中,「貸款利率管下限」的目的,是在避免貸款惡性競爭的情況下,通過允許銀行風險定價、逐步促進銀行貸款從大企業轉向中小企業。但實際上,貸款利率上浮的比例並不高,尤其是大中型商業銀行更是如此,向中小企業轉移的目標並沒有實現。「存款利率管上限」的目的,除了同樣避免存款惡性競爭以外,一方面要促進金融市場的發展、刺激消費;另一方面,促進銀行通過適時降低利率對負債進行主動管理。但實際上,不僅存款仍然持續調整增長,而且幾乎沒有銀行降低利率。在這種情況下,如果取消上下限,「過度競爭和道德風險」將幾乎是必然的。當然,如果提高存款利率上限無疑會進一步刺激存款的增長,這與刺激消費、促進金融市場的發展目標相悖,而如果降低貸款利率下限,又僅僅是相當於放鬆貨幣政策,其對於促進利率市場化的效果將十分有限。因此,從本文所討論的中國銀行業「暴利」問題這一角度來看,存貸款利率非對稱的管理體制,既不是銀行利潤高速增長的根本原因,也可能是在短期內無法改變的(結論12)

標誌性一步:美國批准第二個LNG出口項目

http://wallstreetcn.com/node/24956週五美國能源部批准了更大範圍的LNG出口及隨之而來的能源巨頭數以億計的基礎設施投資承諾,美國正在重塑自己在全球能源市場的地位。

這即是美國頁岩革命的成果,同時也預示著美國將在全球能源供應中扮演越來越重要的角色。

美國能源部週五批准了Freeport LNG項目向未與美國簽訂貿易協定的國家(即非FTA國家)出口LNG,這包括亞洲和歐洲一些最大的LNG進口國。這是近兩年來此類申請首度獲批,也是歷史上第二次。奧巴馬預計將批准Freeport向全球範圍銷售天然氣。

Freeport已經簽訂協議,將出售天然氣給日本的Osaka Gas和Chubu Electric以及英國的BP。該項目由Osaka Gas和Freeport的創始人Michael Smith組成的財團擁有。

此外,

據FT報導,日本和歐洲的公司都表示將投資數十億美元在另一個LNG出口項目,位於路易斯安那州的價值100億美元的Cameron LNG plant。

華爾街見聞此前報導,日本的三井公司、三菱公司、日本郵船公司以及法國的蘇伊士集團已經同意購買來自Cameron的LNG,並將提供建設融資來換取佔比49.8%的股權。該項目的開發商Sempra Energy的董事長Mark Snell預計日本和法國的財團合計將出資60-70億美元。

迄今共有26個美國LNG項目向能源部申請出口許可,但直到週五之前,只有一個項目Cheniere Energy的Sabine Pass 獲得許可向非FTA國家出口。

能源部批准Freeport項目在未來20年裡出口最多14億立方英呎/天,而Sabine Pass獲准出口22億立方英呎/天。

美國能源部表示將繼續評估剩餘的申請。而Cameron項目排在最前面,分析師預計該項目將在今年獲得全球出口許可。然而,能源部也表示將在年底「評估(未來決策)的市場影響」,這顯示出美國政府擔憂同意一系列LNG出口項目可能推高國內氣價。

日本企業對美國的這些天然氣項目尤其有興趣,因為其氣價的定價基礎是美國天然氣基準價格Henry Hub,目前全球許多LNG供應長約以油價指數作為定價基準,美國LNG的氣價要低廉的多。日本是全球最大的天然氣進口國,隨著福島核電站事故後核電站的關閉,日本對能源的需求更加迫切。

然而另一方面,如

華爾街見聞報導,美國國內關於天然氣出口的爭論也異常激烈,美國的化學和金屬公司認為應該限制天然氣出口,保持美國企業的競爭力。

南海有第二個波斯灣 朱泙漫屠龍記

http://johnchrysostom.blogspot.hk/2013/06/blog-post_18.html年輕時一名學長曾經贈送筆者一年期的National Geographic,那時筆者覺得如獲至寶。筆者相信大英帝國的Royal Geographical Society同米帝National Geographical Society除了科研外,應該亦替這兩個帝國提供了不少有用的軍事經濟情報。近年共匪強國崛起,亦有出版「中國國家地理」。2013.6的總第60期香港版標題是「響往海洋」,其主題便是近年政治焦點的三沙市:即西沙、中沙和南沙。

2013年6月7日,中國國家主席習近平與美國總統奧巴馬在加利福尼亞州安納伯格莊園舉行中美元首會晤。這個在充滿渡假氣氛的莊園中彼此懇談的「習奧會」中,筆者相信其實是骨子裡兩派幫會香主為堂口和相關利益的講數。簡而言之便是海權和中美在全球經濟這塊大餅中劃分自己的勢力範圍。前者是探討米帝是否容許共匪和平崛起,以第一島鏈為內海讓習總建立其「大東亞共榮圈」野望而避免一戰前夕英德對恃結果兩敗俱傷。其次是能否重新建立一個「後中國世界工廠」中米貿易關係以竟習總另一個小美國夢。

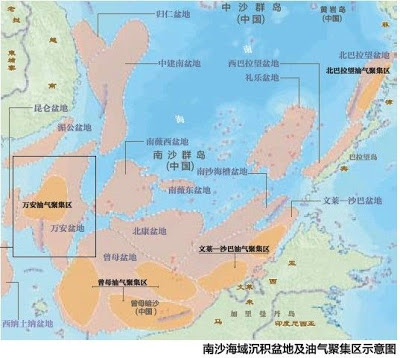

1984年7月中科院南海海洋研究所開展了為期十年的南海海洋研究,第一站便是南海最南端的曾母暗沙。為什麼要選擇這一個暗沙作開端呢?因為曾母暗沙靠近文萊等原Royal Dutch Shell的大油田。的確在隨後的時間中國科學家在這片稱為「曾母盆地」的區域,實驗2號海洋地球物理勘探船後拖著一條長長的電纜,利用船上定時爆破的汽槍把爆破形成的衝擊波傳遞到海底。再利用在海底形成反射波經電纜送回科研船,便可以透過不同波段就能畫出海底地層剖面圖來判斷這裡是否藏有石油和天然氣。

結果中國科學家在1991年6月出版的報告《南沙海區油氣物化調查及今後對策》中如此描述曾母盆地:「⋯曾母暗沙盆地海區的面積約25萬平方公里,大部分在我國海域國界線範圍內。我曾母暗沙位於盆地中部,故命名為曾母暗沙盆地。經過3次海上實測,對南沙海區含油氣盆地的分佈有了初步認識,從實測綜合地球物理與汞化的探測資料看,南沙海區的第三系含油氣盆地主要是海區西南的曾母暗沙盆地,它是一個巨型的含油氣盆地,資源量初步估算有120億至130億噸。⋯」正如「中國國家地理」主編單之薔所言,以中國目前的年消耗石油量為4億噸,這可足夠中國人消費三十年了。

中國在南沙海域九段線內及其附近,分佈著二十多個如曾母暗沙般可能儲藏有大量石油和天然氣的古老沉積盆地,故南海有「第二個波斯灣」之稱。除了曾母暗沙,靠近越南的萬安盆地亦擁有豐富的油源。1992年在鄧小平南巡撫傷8964之禍前夕,中米已經簽定聯合開發萬安盆地油源的協議。可是在1994年4月16日,中國「漁政301」和「實驗3號」被越南武力驅逐後,中國錯失這磈大油田。

縱使中國沒有航母,其海軍實力已非南海諸國可以匹敵。駐兵南海單是食水已經是天大問題,更不要說駐兵甚至建立海空軍基地。擁有航母令中國可在靠近越南萬安盆地和婆羅洲的曾母暗沙開採石油更有把握,掠奪南海油源而非挑戰米帝全球霸權可能是共匪「航母經濟學」的真正意圖。在米帝基於財困而要逐步淡出西太平洋之際,如果共匪不乘機建造航母以圖把第一島鏈劃入自己勢力範圍,十年後米帝元氣恢復便再沒有機會了。所謂的「習奧會」,也許是中米重新劃定全球資源的餅,以換取共匪乖乖地在第一島鏈內建立習總「大東亞共榮圈」的小美國夢。

二十年內,中國將成為第二個日本

http://wallstreetcn.com/node/6489 華爾街見聞報導,中國近期公佈「單獨」家庭生二胎政策。隨著國家更為富裕、人口增速放緩,中國出現新的人口擔憂:人口不足。特別是,中國有理由擔心人口老齡化及高老人撫養比問題(不足的勞動力人口支持許多年老、退休人口)。

彭博全球經濟主管Michael McDonough表示,2030年中國人口金字塔同今天的日本看起來非常相似:

日本的人口老齡化問題頗為著名,這引起經濟增長和社會問題。當然,日本是個極為富裕的國家,他們能處理好這一問題。未來不到20年裡,中國將向日本靠攏,但要達到日本的財富程度,還有很長的路要走。

此外,中國和日本兩國人口金字塔存在一大差異,而這對中國而言並非優勢:即人口中男性比例非常高。

中國迎來人口拐點 真的會成為第二個日本嗎?

http://wallstreetcn.com/node/69763社科院今天發佈藍皮書顯示,我國2013年底60歲以上老年人將超2億,其中生活不能自理的「失能老人」超3700萬人;而15-59歲的勞動力人口總數從2011年開始下降,撫養比在2013年年底由下降轉為上升。中國真的會成為第二個日本嗎?

華爾街見聞上個月曾報導,隨著國家更為富裕、人口增速放緩,中國出現新的人口擔憂:人口不足。特別是,中國有理由擔心人口老齡化及高老人撫養比問題。

藍皮書指出,中國迎來了人口轉型的拐點,人口紅利將進入逐漸收縮時期。未來若干年裡,中國勞動力人口將在波動中趨於下降,出現負增長趨勢,人口老齡化開始加速,2013年60歲及以上老年人口達到2億人。

藍皮書稱,老年人口總量的上升,也帶來了生活不能自理的「失能老人」數量的迅速攀升。現在「失能老人」的總數已經超過3700萬人,估計到2015年將接近4000萬人。

彭博全球經濟主管Michael McDonough也表示,2030年中國人口金字塔同今天的日本看起來非常相似。20年內,中國將成為第二個日本(見下圖)。

當然,日本是個極為富裕的國家,他們能處理好這一問題。未來不到20年裡,中國將向日本靠攏,但要達到日本的財富程度,還有很長的路要走。中國政府如何處理好「未富先老」引發的人口問題將是是未來十年執政和推動經濟發展的關鍵。

Next Page