- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

金星改制臨門一腳:張鐵山掛牌、引資兩手抓

http://www.21cbh.com/HTML/2012-6-13/zMNDE4XzQ1MjQzMQ.html繼二線品牌金威啤酒插標賣身之後,去年底剛完成改制的河南金星啤酒集團也走向出售之路。

本報記者獲悉,5月29日,金星啤酒以淨資產1549.93萬元在鄭州市產權交易市場掛牌出售,評估結果已獲隴海村村民戶代表大會確認。但轉讓不包括該企業正在使用的國有土地使用權及商標使用權。

接近金星啤酒高層人士告訴記者,「金星啤酒改制已經與村民談好了補償條件,金星啤酒董事長張鐵山要全部收購過來,還要走掛牌出售法律程序;另一方面,金星啤酒借此引進融資」。

而一大型啤酒企業河南分公司負責人告訴記者,即使金星要賣,對燕京、雪花意義不大,只會對在河南沒有設廠的青啤有意義。此前傳聞中的併購方百威英博已經收購了當地的維雪啤酒,並在新鄉建設百萬噸廠,買的可能性也不大。

鄭州市產權交易市場人士告訴記者,如果到期沒有符合條件的意向受讓方時,「將會採用淨資產底價拍賣方式確定受讓方」。

苛刻的受讓條件

金星啤酒前身為鄭州市管城區隴海村投資興建的村辦企業東風啤酒廠,創建於1982年,註冊資本6390萬元,法定代表人為張鐵山。

1985年,隴海村對啤酒廠進行公開招標承包經營,張鐵山接手了這家經營不善的村辦企業,並改名為金星啤酒至今。據其官網介紹,金星啤酒年生產能力200萬噸,居河南第一、全國第四。

事實上,去年金星啤酒剛通過談判解決了困擾進行多年的改制問題。

2011 年7月下旬,金星啤酒改制方案得到隴海村村民表決通過。最終,金星啤酒董事長張鐵山個人出資6億元,一次性買斷村民手中金星產權。其中,村裡1100個村 民每人能分到50萬元的「買斷金」。同年10月金星啤酒對外宣佈完成改制,從村辦集體企業改製為張鐵山擁有的全資民營企業。

上述接近金星啤酒高層的人士表示,現在金星缺錢,張鐵山為買斷村民手中的股份需要付出5億多元,讓企業一下子拿這麼多錢有很大難度。

為了收購金星全部產權,張鐵山承諾分三次來向村民支付收購款,第一次是去年年底之前給10萬,第二次是今年9-10月份給20萬,最後一筆20萬將在今年底付清。

金星啤酒產權掛牌轉讓公告顯示,經過評估,截至2011年5月31日,待售的金星啤酒資產總計19058.54萬元(不含土地使用權),負債總額17508.60萬元,淨資產1549.93萬元。

金 星啤酒對此次產權的意向受讓方提出了8個條件,其中第一條明確要求受讓方為「中國境內設立且無境外投資的,從事啤酒經營的企業法人,具有明晰的經營發展戰 略,具有促進公司持續發展和改善公司法人治理結構的能力」。按照此條要求,百威英博等外資企業,以及外資參股的華潤雪花和青島啤酒均不符合要求。

第三條則明確要求「受讓方的出資人應具備連續經營啤酒生產企業25年以上」,目前具有雄厚資本實力的國內啤酒品牌超過25年的只有青島啤酒和燕京啤酒。

一大型啤酒企業河南分公司負責人告訴記者,「這麼苛刻的條件,誰會來收購?我個人認為收購意義不大,投入與產出不成比例。」

改制與融資同步

金星啤酒如此苛刻的條件限制收購者,到底誰會來收購?

前述接近金星啤酒高層的人士一語道破:「金星啤酒去年10月份改制是與村民談好了,作為集體企業還需要走一下掛牌出售的法律程序。」

「現在企業基本上100%在張鐵山本人手裡,金星啤酒商標也在張鐵山手裡,所以這次也就不包括在出售的範圍內。」他進一步透露。

前述啤酒企業河南分公司負責人也表示,「我個人認為金星啤酒董事長要全部收購金星產權需要合法化,在搞定村民後,不是很名正言順,需要走公開程序」。

但 金星啤酒掛牌也有股權融資的目的。前述接近金星啤酒高層的人士告訴記者,金星一方面走程序,另一方面也在為引進資本做打算,改制與融資同步進行。金星已經 成立了一個投資控股公司,準備將金星啤酒資產收入其中,另外將未納入改制的子公司也放進去。之前金星啤酒資產評估6個億,現在準備重新評估再出售股權融 資,將十幾塊地皮和商標加入其中評估,資產規模膨脹了再賣出去。

不過,由於金星啤酒目前面臨的激烈競爭環境,是否如願還很難說。

金星號稱國內排名第四,據中國釀酒工業協會啤酒分會的數據顯示,事實上金星啤酒名次僅在第六位置。

2011 年,華潤雪花銷量1023.5萬千升,市場佔有率達到21%;青島啤酒銷量715萬千升,市場佔有率約為14%;燕京啤酒銷量550.6萬千升,佔全國啤 酒總量的比例也超過了11%。百威英博以566萬千升超過燕京排第三。而嘉士伯高層不久前告訴記者,「嘉士伯去年在中國啤酒銷售量為140萬千升」。上述 品牌均遠超金星啤酒銷售量。

對於金星啤酒再次選擇出售,啤酒營銷專家方剛認為,「最好的時機已經錯過了,前幾年幾大品牌還沒有進入河南市場時出售可以賣個好價錢,現在已經值不了那麼多錢了」。

事實上,百威英博的前身AB曾多次與金星啤酒接觸,希望對金星進行戰略投資,但一直因為改制和股權方面的問題沒能談成。目前百威英博不僅收購了河南第二大啤酒維雪啤酒,還在新鄉投資興建百萬噸產能的新廠與金星競爭。

方剛表示,百威英博現在的擴張路線是通過自建而不是收購,不排除還有收購金星的可能,但興趣變小了。

上述接近金星啤酒高層的人士表示,燕京已經收購月山啤酒,金星啤酒對它意義不大;華潤雪花通過收購完成佈局也不會買,青啤在河南沒廠,要是參與收購有現實意義。

比較上述企業,最終百威英博入股的可能性較大。不過,該接近金星啤酒高層的人士表示,「金星很願意引進百威,但是百威一直沒明確態度。現在誰來收購金星,金星都很願意」。

彭淮南看報管事 臨門一腳救殷琪

| ||||||

「看報治國」一詞,常被拿來批評政府領導人沒有方向感,不過最近用在中央銀行總裁彭淮南身上,卻是一樁有助於台灣企業國際化的美事。這件事特別讓大陸工程董事長殷琪感受深刻。 今年七月中,立委蕭美琴、蔡其昌召開記者會,爆料大陸工程在印度被刁難為「中國企業」,並抨擊外交部、經濟部態度消極,與印度政府的溝通遲無進展,外界才得知殷琪數月來在印度受到了委屈。 一字之差影響,衝擊業務 大陸工程自二○○五年以來積極進軍印度工程市場,已取得十個標案,承攬金額約新台幣兩百多億元。由於印度政府管制外匯,要求得標外商須為每個案子設立「計畫辦公室」,做為資金進出和行政的窗口。 除了中國、巴基斯坦、孟加拉等國,其他國家的企業設立此種辦公室僅須「核備」,因此對大陸工程業務影響不大。 不料,今年二月印度央行突然發函給大陸工程在印度的往來銀行中信銀,將大陸工程視為「中國企業」,成立計畫辦公室必須逐案申請「核准」。 從核備到核准的一字之差,就是至少三到六個月的效率延宕,「而且還不保證會不會許可,對我們的業務衝擊很大,」大陸工程母公司欣陸控股發言人黃健平說。不僅一家,其他台商也被印度央行重新定義。 「總裁看到報紙,一聲令下,我們就開始行動了,」央行承辦官員透露,記者會見報當天,他就在彭淮南指示下拜訪大陸工程了解情況,隔天彭淮南便發函給印度央行總裁,澄清台灣企業與中國企業的不同。 五路人馬協助,各顯神通 其實,二月以來殷琪便求助於各路人馬,包括外交部、經濟部、我國駐WTO代表團、立委蕭美琴(曾任民進黨國際事務部主任),以及卸下駐印度代表後被中信銀聘為顧問的翁文祺等,紛紛各顯神通,「有很多人幫忙,」黃健平強調。 不過,彭淮南的「總裁對總裁」發揮了臨門一腳的關鍵作用,九月初印度央行終於發函給大陸工程和我國央行,同時解除了大陸工程和所有台灣企業在印度的狀況,殷琪則立即發函感謝彭淮南。高官都看報,但執行力顯然有別。 | ||||||

鐵三角臨門一腳 搶到西進領先門票 中信金閃電購併信銀國際 幕後揭密

2015-06-15 TWM|

中信金控以漂亮條件收購信銀國際(中國),取得炙手可熱的「全資子行執照」,終於圓了「中國大夢」。而這場購併背後最大的意義在於,未來中信金如果能與中國中信銀行策略聯盟,對於開拓中國市場將如虎添翼。 撰文•梁任瑋 中信金控做了數年之久的「中國大夢」,在五月二十六日董事會通過,由中信金控辦理私募現增,以每股二十一.七二元引資中國中信集團旗下中信銀行為策略投資 人,取得中信金三.八%股權;此外,中信金控以新台幣一一六.七億元,取得中國中信銀旗下信銀國際(中國)一○○%股權的消息公告後,終於成真! 更讓中信金控高層雀躍的是,這次收購信銀國際(中國)只花了一.六倍P╱B值(買價淨值比),比一年前雙方僵持不下的三倍足足少了快一半,也低於先前富邦金控收購華一銀行的二.六倍,價格相對合理。 信銀國際是中國中信銀行的孫公司,也是中國小型具有全國性牌照的外資銀行,目前擁有三家分行(深圳、上海、北京),二○一四年資產規模約一二六億人民幣、ROE(股東權益報酬率)一○.五%,去年獲利約一.五億人民幣,約占中信金控全行獲利的一.八%。 兩岸中信若聯盟 如虎添翼「除了子行執照之外,未來如果台灣中信金與中國中信銀行策略聯盟,將大大幫助中信金開拓中國市場,這才是這場購併背後最大的意義。」摩根士丹利證券台灣金融產業分析師范思為一語點出這場交易的實質意義。 這樁橫跨兩岸「中信集團」的策略聯盟案,雖然早在雙方大家長、也就是中信金控已故董事長辜濂松生前,就已與中國中信銀行歷任董事長王軍、孔丹、常振明的良好關係下,有第一步接觸,但始終卡在價格無法達成共識,一談就是快三年。 據了解,中信金控這幾年在海外市場的戰略布局上,中國當然是重要一環,但在「最美嬌娘」華一銀行一三年以二.六倍P╱B值下嫁富邦金控後,中信金控調整策 略將重心放在日本,成功在一三年購併日本東京之星銀行,緊接著又在日前宣布買下台灣人壽,接下來才是中國,「即使對信銀國際(中國)興趣頗高,但考量對方 之前開出三倍P╱B值的價格實在過高,雙方談判僵持了許久。」一名熟悉本交易案人士透露。 即使今年三月時,外資法人向中信金控詢問雙方策略聯盟最新進度,公司的回應還是相當保守,沒想到最近兩個多月卻出現戲劇性轉變。 原來,中國中信集團之前向中國銀監會核准的信銀國際處分許可,時間即將截止(逾期得重新申請);對中信金控而言,考量台灣明年若再度政黨輪替,時間拖愈久 可能愈落得「連談都沒得談」的結果,為避免變數可能更多,在雙方都各自有時間壓力的情況下,促使近日談判進度加速,最後終於以一.六倍P╱B值拍板成交。 子行執照到手 少奮鬥三年正所謂「三年磨一劍」,中信金控這次能以漂亮條件與對岸中信集團達成相互參股條件,由中信金控董事長童兆勤、總經理吳一揆與中信金控中國業務負 責人陳進福所構成的「鐵三角」是背後最大功臣,加上摩根士丹利台灣投資銀行業務主管粘傑評居中協助財務評估,將此樁收購案的「團體戰力」發揮到極致。 不過,開香檳的背後,其實中信金控揮軍中國市場一路波折,因為早在○九年,兩岸簽訂金融開放合作備忘錄(MOU)後,中信金控隨即就向金管會遞出子行申 請,當時幾乎是領先所有金融業,但之後偏偏遭遇環境等因素,最後只好「鼻子摸摸」、自動退回申請,只在上海、廣州設立分行,直到最近總算盼到信銀國際(中 國)這張得來不易的子行執照。 事實上,信銀國際(中國)之所以受到中信金青睞,關鍵在於擁有當前炙手可熱的「全資子行執照」,而不是多數台灣金融業申設的「分行」。 在服務對象與業務的差異,分行僅能服務企業戶、境外人士與境內居民一百萬人民幣以上的定存;子行則沒有境內人士限制,可以進行相關零售業務,舉凡個人理 財、信用卡、銀行卡、基金、信託與保代等銀行熟知之個人金融業務皆可由子行申請辦理。所以子行可經營業務範圍較分行大,特別對以個人金融見長的中信銀來 說,子行更能發揮在台灣的經營優勢。 目前為止,除了中信金控之外,台灣只有富邦的華一銀行、永豐銀行的南京子行,在中國擁有子行執照,玉山銀行深圳子行剛獲准成立,但尚未開業。凱基投顧金融 產業分析師施志鴻指出,中信金這次「子行」執照到手,等於「至少可少奮鬥三年」,未來將與富邦、永豐站在同一個起跑點上競爭。 金融業者認為,中信金控收購信銀國際(中國),可以視為「永豐工銀策略聯盟」與「富邦金控收購華一銀行」的綜合體,前者有中國工商銀行大集團支持,算是「站在巨人肩膀上開展業務」,後者則已有一定企金客戶基礎。 但比起富邦華一,信銀國際(中國)的規模畢竟還是小了點,論據點只有三家,華一銀行有十八家,而信銀資產、獲利、每股淨值也分別只有富邦華一的五分之一、三分之一、三分之一,有待加速成長。 一年四大併案 考驗領導力對於信銀國際的發展性,中信金控內部倒是很有信心。中信金控內部評估,信銀國際(中國)資產將以每年一五%的速度成長,「說實在的,這樣的預估 數據真的是保守了些,中國市場其實比大家想像還要大許多!」一位對中國市場有深入了解的台資銀行行長分析。 但美銀美林證券台灣金融產業分析師胡傳祥,對於收購信銀國際仍以「中立」視之,「因為市場大多已預期中信金控將與中國中信銀策略聯盟;此外,中信金控的軟 硬體設施建立仍需要時間驗證,預計未來二至三年很難對獲利有實質貢獻。」「中信金這一年之內併了四大案,接下來的整併工作才剛開始。」某公股行庫海外事業 主管觀察,中信金前年併了日本東京之星銀行,業務結構與作業系統都還在汰舊換新調整,獲利貢獻度仍低,至於中國市場還有很多業務亟待開發,台灣方面,台灣 人壽購併案問題一大堆,一時間,中信金控戰線拉得太長、太遠,每一個戰場都十足考驗總經理吳一揆的能耐。 中信集團海外版圖 ——中國信託商業銀行2014年海外獲利 美洲(9億元) 東南亞(14億元) 中國(27億元) 日本(43億元) 註: 1.日本地區含東京之星銀行、東京分行;中國地區主為上海分行及香港分行;東南亞地區含印尼子行、菲律賓子行、印度分行、新加坡分行、越南分行;美洲地區含美國子行、紐約分行及加拿大子行。以上皆為local book數字,不含OBU。 2.東京之星僅計算2014年6月7日併入中信銀後之獲利,約7個月。 資料來源:中信金控 金融業錢進中國 ——台資銀行成功在對岸申設子行概況銀行 據點數 去年獲利(億元) 富邦華一銀行 18 (含支行) 21.10 中國信託商業銀行 3 3.29 玉山銀行 1(深圳子行剛獲准成立) 1.70 永豐銀行南京子行 1 1.50 資料來源:金管會 梁任瑋╱整理 台灣金融業布局中國 富邦、中信領先 中信金控這次出手,使台資銀行西進中國市占又重新洗牌,呈現「富邦與中信並轡領先,後有永豐、兆豐、玉山等追兵」的局面。 目前台資銀行在中國布局腳步最快的,還是富邦華一銀行拔得頭籌,不但據點數最多,目前也已申請零售消金業務;至於永豐銀行雖然只有南京一家子行,但緊密與 合作夥伴工銀聯手搶企金聯貸,未來還要進軍「一帶一路」中亞沿線國家基礎設施建設的放款需求,也找到自己的利基市場。 有別於富邦華一與永豐,中國信託購併信銀國際後,也另外與徽商銀行、國美控股與合肥百貨合資成立消金公司,切入小額放貸業務,未來可望將中信擅長的消金業務模式複製到對岸。 至於玉山與兆豐,前者剛獲核准深圳分行升格子行,預計下半年開業;後者還在申辦子行當中,但子行通過還要經過一年營運,才能經營台商企金業務,兩年之後才能經營境內企金業務,三年之後才能申請境內的消金業務,要真正切入零售市場,還需要時間醞釀。 「現在台資銀行在中國做企金,還是只敢放款給台商。」行庫主管觀察,台資銀行都還在摸索中國市場中,其中已有國銀在中國連續踩到地雷,態度會更謹慎,至於中國信託目前在上海與廣州分行規模都不大,未來勢必得仰賴信銀國際的人才與人脈。 國內銀行業者在等待多年之後,終於自2010年陸續西進中國後成立分行,但由於初期能夠承作的業務不多,對台灣母公司創造的獲利貢獻仍相當有限。 (梁任瑋) | ||||||

曾經的農村信用社,如今上市只差臨門一腳,這776名員工要賺翻!

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2016-10-16/1045471.html每經記者 胥帥

對很多小夥伴來說,小時候對於銀行的記憶,大致等於對信用社的記憶。在信用社存錢的大人們,總是精確地算好了存款1年到期那天,到信用社取走利息,留下本金等待來年。

轉瞬間,20年過去了。如今的信用社已不如過往那麽普遍,不是它們消失了,而是它們搖身一變,變成了農村商業銀行、城市商業銀行;曾經老舊的櫃臺和算盤,早就被明亮的大廳和計算機取代。

更為顯著的變化是,這些曾經包涵鄉土氣息的基層金融機構,如今正大踏步邁入金融金字塔的頂端——A股市場。

曾經的信用社,現在的準上市公司

根據證監會官方微博“證監會發布”,證監會10月14日核發了14家企業的IPO申請,其中地處江蘇省的吳江農商行在列。

吳江農商行的前身是吳江農信社,2000年11月28日,吳江市農信社獲得開業批複,正式營業。設立時其社員股金合計1512.53萬元,社員股東共計122337戶。

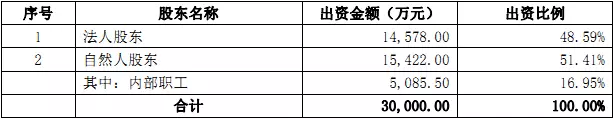

2004年,吳江農信社改組成為農村商業銀行。彼時其註冊資本為3億元,法人股東和自然人股東分別持有48.59%和51.41%的股權。

▲吳江農商行設立時的股權結構數據來源:吳江農商行招股書

在隨後的時間里,經過利潤分配、引進新的股東、股東間的協議轉讓等事項後,截至2015年12月18日,其股權結構變更為:自然人持股37.98%,法人股東持股62.01%;而在自然人股東當中,776名職工股東合計持有1.06億股股份,占總股本的10.54%。

▲截至2015年12月18日吳江農商行的股權結構 數據來源:吳江農商行招股書

值得一提的是,截至2015年6月30日,吳江農商行正式在崗員工為1121人。這意味著該行69.2%的員工持有股份。平均算下來,這776戶員工平均持有13.66萬股。

不過,吳江農商行諸多董監高(董事監事高管)的持股數量要遠高於整體平均持股水平。其中,董事長陸玉根持有50萬股,董事唐林才持有54萬股,兩位副行長王春良、王明華以及兩位行長助理吳道坤、沈中良均持有50萬股股份。

▲吳江農商行董監高持股情況,數據來源:吳江農商行招股書

值得一提的是,員工持股並非是吳江農商行獨有,無錫銀行和江陰銀行同樣如此。截至2016年3月,江陰銀行內部員工持股人數為767名,合計持股占總股本的11.34%;無錫銀行持股超過5萬股的內部職工則有719人。

平均下來都是百萬富翁?

上市意味著財富數倍乃至數十倍的增長,吳江農商行的股東也不例外。那麽上市成功後,這776位員工究竟能賺多少錢?

眼下吳江農商行尚未公布募集資金總額和發行價,但從其他銀行上市後的表現,我們可以做一個對比。

今年新上市的貴陽銀行、江蘇銀行、常熟銀行、無錫銀行、江陰銀行,首發市盈率分別為6.08倍、7.64倍、9.89倍、9.91倍、10.17倍,平均首發市盈率為8.738倍。2014年吳江農商行每股收益為0.77元/股,按首發市盈率測算,吳江農商行對應的每股股價為6.73元/股;如果按照所有銀行股6.38倍平均市盈率測算,那麽吳江農商行對應的每股股價為4.91元/股。

需要註意的是,新股上市後都有連續漲停的“傳統”。貴陽銀行、江陰銀行、江蘇銀行以及無錫銀行上市後連續漲停的個數都在5次以上,加上上市首日44%的漲幅,銀行股上市後最高價可能在發行價的基礎上上漲130%。

綜合考慮上述情況,按照不同的市盈率標準,上市後吳江農商行的股價有可能在11.38元~15.6元之間,對應到員工身上,就是12.03億元~16.49億元,人均財富在155萬元~212萬元之間。

雖然造富前景可期,但實際的股價走勢可能很難維持在高位。比如貴陽銀行目前股價距離其最高價已經下跌27.6%,江蘇銀行則下跌了31.3%。

欲閱讀更多股市資訊,請關註每經投資寶微信公眾號(微信號:mjtzb2),或用微信掃描下方二維碼關註即可。

馬雲呼籲治理酒駕式打假,為中國創造踢上臨門一腳

來源: http://www.iheima.com/promote/2017/0308/161762.shtml

要保護中國創造這顆幼苗,“法律打假”就顯得刻不容緩。

本文系羅超頻道(ID:luochaotmt)對i黑馬投稿,作者羅超。

今年兩會期間與實體經濟、虛擬經濟、新零售相關的聲音不絕於耳,已成為中國經濟命脈一部分的電子商務也是熱門話題。不是兩會代表的馬雲不忘在微博發聲,致信兩會代表呼籲“像治理酒駕那樣治理假貨”則在中國企業圈中掀起波瀾,雷軍、柳傳誌、馬蔚華、郭廣昌、李東升、曹國偉等企業家大佬紛紛發聲,中國企業家俱樂部全體理事和中國綠公司聯盟則發表聲明,力挺馬雲“像打酒駕那樣打假貨”的呼籲。

有人說這是馬雲的號召力,所以可以一呼百應,但事實上卻是因為打擊假貨、保護知識產權、渴望公平創新環境已是中國企業們的“痛點”。如果馬雲的呼籲能夠得到落地,對於整個中國商業,尤其是中國創造都有巨大意義。

甚至可以說,如果不能根治假貨這顆毒瘤,中國創造就只能是空中樓閣。

假貨不只是傷害了消費者權益,也損壞了誠信經營企業的根本利益。正是因為此,許多海外品牌一直在不斷地與中國假貨產業搏鬥。在這一點上,阿里巴巴為代表的電商平臺一直在做“背鍋俠”,許多人將假貨問題歸咎於電商平臺,其實這是有失公平的,因為在實體零售體系中假貨問題就已存在,並且更加猖獗,假酒假煙、假藥、假化妝品、假奢侈品……已是多年來存在的問題,廣州甚至還存在類似於“A貨批發市場”這樣的地方,將假貨這件事搬上臺面來做,多年前我記得同事們甚至還會呼朋喚友去“淘A貨”,很是魔幻現實。

為什麽假貨問題久治不絕?

之所以假貨久治不絕,根本原因在於:造假售假成本極低、風險極小,卻可賺取暴利。

一方面,假貨制造和銷售不會承擔有震懾性的法律風險。

馬雲在微博中透露,阿里巴巴去年大數據排查4495件假貨線索,但公安機關得以依據現行法律規定進行刑事打擊的只有469件,只占十分之一;而33例已經判決的案件,比例不足1%,80%還判了緩刑;去年工商行政處罰的200例制假販假案件,平均罰款額不到10萬元。

嚴重滯後的法律環境讓中國成為造假售假的天堂,不少人在過去幾十年賺得缽滿盆滿,進行瘋狂的原始積累。可以說,過去十年是假貨從業者的黃金十年,據不完全統計,中國假貨黑色產業鏈“從業者”數十萬人以上,“年產值”超千億,甚至有的地方經濟都是靠這樣的制造業在支撐,他們給自己做的產品取了個更好聽的名字:“A貨”。

不得不承認電子商務平臺、以及互聯網給假貨從業者提供了便利,但讓沒有任何立法和執法權的電商平臺或者互聯網平臺來承擔打擊假貨的責任顯然是不可行的,而且就算關掉電子商務平臺和互聯網而不做其他行動,假貨問題依然會存在。

只有像馬雲說的那樣,像打擊醉駕一樣,“完善法律法規,嚴格執法、加重刑罰,加大打擊制假售假的執法力度。”,才能從根本上震懾假貨從業者。事實上,美國等國家或地區正是用嚴刑重典,實現對假貨的根本性杜絕。“在美國,初犯10年以上的監禁、重犯20年以上公司會罰到破產,連攜帶使用假貨的人也會面臨拘留。”,在香港售賣假貨同樣會面臨刑責,所以它才是購物天堂。在迪拜,法律規定販售假貨的商家不僅會被停牌還會被繳納相當於商家一年甚至更多倍銷售利潤的錢,去年廣州警方和迪拜警方就聯手打掉一個LV造假團夥,迪拜警方在當地查貨假LV、假CK等假冒奢侈品6萬余件。

另一方面,中國社會風氣和商業環境縱容甚至鼓勵假貨。

中國用戶下載盜版音樂卻不會覺得這是什麽錯誤,假貨同樣得到了縱容。許多人並不覺得買A貨(高仿奢侈品)有什麽不好,造假售假者也不覺得自己做的事情是錯誤的。因為社會並沒有將售假造假當成一種嚴重的犯罪行為,而這些從業者反而因為自己的財富積累而受到社會尊重。

電信詐騙不被大力懲處就會出現“詐騙村”,當大家都不覺得一件事情是錯誤時,很可能就會趨之若鶩。在這個“撐死膽大的、餓死膽小的”社會,有人會鋌而走險遊走於法律邊緣牟取暴利,而造假售假並無太大的法律風險還可牟取暴利,更是成為投機專營者的心儀職業。

當我們踏實苦幹時,我們身邊很可能就有假貨從業者在賺取暴利,在馬雲的呼籲落地之前再狂賺最後一桶金,這很讓人遺憾。當年軟件同樣沒有版權概念,但比爾蓋茨在1976年給早年計算機愛好者發了一封公開信,指責複制軟件是盜竊行為,自此有了軟件版權概念,人們願意為軟件付費,才有了之後龐大的PC軟件以及今天的互聯網產業,微軟也賺得缽滿盆滿。馬雲今年在微博的發聲,同樣會讓更多人意識到“假貨”是社會毒瘤,應該對其人人喊打而不是習以為常。

根治假貨問題才能實現中國創造

當不勞而獲走偏門可以讓年輕人賺大錢時,還有誰願意去踏實苦幹?當創新者的果實被售假造假者任意竊取時,又還有誰會堅持創新?如果假貨問題得不到根治,中國創造就無從談起。

從法律層面根治假貨問題,會給中國帶來什麽?我想除了保護消費者利益和創新者利益之外,最大的價值還是在於維持公平競爭的環境,進而營造創新創造氛圍。當每個人都對假貨嗤之以鼻時,或因心里抵觸不去購買、或因法律風險不去制售,真品就會有更多市場,創新也有更多空間。

中國的互聯網版權保護之路可以說是前車之鑒。前幾年國家版權局加大對盜版內容的打擊力度,盜版視頻和音樂網站紛紛被關閉,2016年中國內容產業全面崛起,視頻網站的付費會員數量暴增、騰訊數字音樂專輯年銷售額過億,今年內容付費潮流興起,越來越多優質的視頻、音樂和文字內容被生產出來。內容產業爆發正是受益於日益良好的版權環境,而版權環境之所以變得更好則是因為相關部門加大對盜版產業的執法力度。雖然現在盜版依然還有,但已不再是主流,並且盜版者也要比過往付出大得多的代價、承擔大得多的風險。

如果將“版權保護體系”搬到商品上,零售業和制造業必將煥然一新。在中國制造的人口紅利消失時,中國正在大力推進“中國創造”,希望借助於高科技等手段,來帶動制造行業創新,進而實現中國創造,國家為此還提出“中國制造2025”計劃。而要實現這個目標,不只是要從技術層面來改變制造業模式,還要從法律層面打擊假貨構建創造環境。

在假貨問題上,法律法規負責治本,而互聯網平臺則可通過大數據、新技術等方式提供力所能及的協助。事實上,在打拐、刑偵等社會問題上,互聯網技術也在扮演日益重要的角色。

近年來我們已能夠感受到中國並不是沒有創造能力、而是有非常強的創造能力。我提出過一個“近創新”概念,中國人更擅長圍繞身邊的需求進行接地氣的創新,比如中國的移動支付、外賣O2O、電商平臺都比國外要發達,還有直播秀場、共享單車等本土創新業務,現在,小米華為們有了自己的手機芯片,阿里巴巴有了自己的手機操作系統和數據庫…Copy 2 China模式已經成為歷史名詞,越來越多的中國創新模式被搬到海外,上演“KFC(Kaobei From China)”現象。但這些創新都還只是剛剛開始,只是一顆幼苗,如果沒有好的知識產權環境,這種創新勢頭就會被扼殺。要保護中國創造這顆幼苗,“法律打假”就顯得刻不容緩。我想,留給假貨er們的好日子已經不多了。

匿名用戶

匿名用戶

新華社:MSCI“納A”僅欠臨門一腳 全球投資者靜待中國紅利

摩根士丹利資本國際公司(MSCI)14日公布了首批234只最終將被納入其相關指數的中國A股股票,這意味著在6月1日正式生效日來臨之前,全球投資者通過MSCI分享中國經濟增長紅利僅欠納入過程這臨門一腳。

作為世界第二大經濟體,中國在MSCI相關指數的權重中並未得到應有體現。改革開放40年來,中國經濟規模擴大了225倍,年均增長約9.5%,但中國證券市場在國際投資中的配置比重卻一直較為滯後。

MSCI的數據顯示,截至今年3月31日,中國經濟總量占MSCI全球基準指數(ACWI)涉及國家經濟總量的比重高達18.58%,僅次於美國的26.55%;而ACWI中國股票市值權重僅為3.65%。

此次首批納入的234只中國A股股票,占MSCI相關指數權重仍較小,但卻打開了一扇前景廣闊的大門。

此前,MSCI曾連續多次拒絕將中國A股納入其相關指數。去年6月20日,MSCI在宣布將中國A股納入其指數時稱,“中國A股市場準入狀況在過去幾年得到顯著改善,並獲得了國際投資者廣泛認可”。

而未來中國A股在MSCI的成長前景則更加值得期待。就在剛剛過去的4月份,中國政府在博鰲亞洲論壇宣布了進一步擴大金融業對外開放的系列舉措,可以預見,金融業開放程度將不會再成為中國A股在MSCI進一步提升比重的障礙。

美國金瑞基金首席投資官布倫丹·埃亨說,金瑞基金十分看好中國資本市場的發展前景,並堅信中國資本市場將呈現出與其經濟地位相當的實力和水平。

金瑞基金4月份發布的一份報告預計,未來五年內MSCI將實現對中國A股的充分納入,屆時將有超過2700億美元流入中國A股市場。

美國耶希瓦大學商學院教授、華爾街誠智資本聯合創始人黃河說,中國在人工智能、大數據等科技領域都處於全球領先地位,有一批優質上市公司和大量初創企業,中國政府已開始重視支持獨角獸企業優先在國內A股上市,並鼓勵有條件的海外上市科技企業回歸A股,未來中國A股對國際投資者的吸引力將進一步增強。

埃亨說,MSCI逐步將中國A股納入其指數的過程,反過來又可以成為中國A股不斷成熟完善的“催化劑”,二者有望形成相互促進的良性循環。

事實上,自MSCI宣布將納入中國A股以來,中國A股已經對部分股票的早期國際投資者給予了較豐厚的回報。

金瑞基金的數據顯示,該基金2014年在美設立的首只MSCI概念交易型開放式指數基金(ETF),在2017年6月20日2018年3月31日的區間回報率為18.95%,跑贏同期標準普爾500指數近9%。

稅延養老試點只差“臨門一腳”,首批產品最快或本周獲批

稅延養老政策已齊備,第一批參與試點的12家險企也已出爐,整個市場現在拭目以待的是試點進入實操期的“臨門一腳”——稅延養老首批產品的正式面世。

昨日,在12家試點險企之一的太平養老主辦的個人稅收遞延型商業養老保險(下稱“稅延養老”)政策宣介會上,第一財經記者從太平養老產品精算部總經理謝琦處了解到,預計太平養老最快將於本周拿到產品批文。這就意味著,首批稅延養老產品最快或將在本周內獲批。

據第一財經向多家險企了解,盡管5月末銀保監會發布的產品開發指引中並未涉及具體收益率的規定,但銀保監會的窗口指導中,A類收益確定型產品的固定收益率範圍為3.5%~4.025%之間,B類收益保底型產品的保底收益率範圍為2%~2.5%。

首批產品最快或本周內獲批

從4月到5月,“十年磨一劍”的稅延養老試點終於取得實質性突破,試點通知、稅收公告、管理辦法、產品指引相繼出臺。而上月末,12家首批獲得稅延養老試點資格的險企名單也已出爐。接下來,就待稅延養老產品的正式面世。

“我們都在等待產品的批文。”一名獲得試點資格的險企高管對第一財經表示。

而昨日,謝琦在太平養老針對機構客戶的稅延養老政策宣介會上表示,預計太平養老最快將於本周拿到產品批文。

這意味著,首批稅延養老產品最快或將在本周內獲批。

謝琦認為,稅延養老產品的開發原則可以歸納為五方面,即安全透明、轉換靈活、收費合理、終身領取、贈送保障。

從安全透明方面來看,根據此前的管理辦法和產品指引,此次試點的稅延養老產品分別為A類收益確定型產品、B類收益保底型產品(包括每月結算的B1款產品和每季度結算的B2款產品)以及C類收益浮動型產品。

第一財經從多家險企了解到,盡管5月末銀保監會發布的產品開發指引中並未涉及收益率的規定,但銀保監會的窗口指導中,A類收益確定型產品的固定收益率範圍為3.5%~4.025%之間,B類收益保底型產品的保底收益率範圍為2%~2.5%。險企在這個範圍內進行產品申報,且申報的收益率有所差異。

而C款產品收益率下不保底,上不封頂,因此在管理辦法中,銀保監會規定,參保人年齡大於55周歲的,保險公司不得向其銷售C類產品,並且設定了兩個“50%“的限制,即參保人每次交費(含轉入產品賬戶價值)時,購買C類產品不得超過其當次交費的50%;參保人進行產品轉換時,C類產品賬戶價值不得超過其全部產品賬戶價值的50%。

第一財經了解得知,各個險企申報的產品種類也不盡相同,部分險企申報了A、B、C類全套產品,而部分險企目前只選取了部分產品類型進行申報。據謝琦介紹,太平養老的申報產品類型僅限於A類及B1款產品。

“養老金特有的要求,就是穩健和長期。養老金管的是未來三四十年,即使對臨近退休的人,也至少要有一二十年。所以要用長遠的眼光來看待和評價。養老金的收益不應單純以高低為標準,而應以使人安心、放心的穩定,不大起大落為標準。“謝琦表示。

而相比市場上其他商業養老保險產品,稅延養老產品的透明度高體現在:收費項目少,僅兩項收費(初始費和轉換費);收益計算簡單,信息披露頻率高;銷售演示嚴格。“目前僅B類產品可以進行銷售演示,規定利率演示區間是保底利率到4.5%,這是前所未有的。而C款是禁止演示的。”謝琦表示。

從第一財經了解的情況來看,多家險企申報產品中的初始費用均低於保監會規定的上限(A、B類產品收取比例不超過2%,C類產品收取比例不超過1%)。業內人士分析稱,今後比較稅延養老產品的時候,不能只看收益率,要從收益率及初始費、產品轉換費等綜合來看。

這里所謂的產品轉換,是指此次稅延養老產品設計為了考慮消費者購買以後的便捷性,提供了轉換的權利,而這也是之前險企認為頗有競爭壓力的一大關鍵點。“稅延養老保險產品的四款產品實際上可以看成四個收益風險不盡相同的賬戶,在退休領取前,消費者可以根據自身的生命周期特征以及市場上不同保險公司的收益狀況進行自主轉換。”謝琦表示。

“第三支柱”或為根本出路

事實上,稅延養老試點醞釀歷經十年,始終被市場高度期待。究其原因,中國社科院世界社保研究中心副秘書長齊傳鈞認為,稅延養老背後所代表的我國養老體系“第三支柱”或為未來養老格局中的根本出路。

“未來我國養老可能出現兩條主線:一是人口老齡化來臨,基本養老保險向著全覆蓋的方向發展和整合,財務壓力巨大,基本養老保險的‘保基本’特征越來越明顯。二是企業年金滯後發展,建立多支柱體系必須另辟道路,所以個人稅延養老保險責任重大。”齊傳鈞表示。

太平養老黨委書記、總經理彭毅則認為,稅延養老政策落地是因勢而至。從黨中央、國務院出臺一系列加快養老事業發展的政策措施到“實施健康中國戰略”,養老保險事業的發展從來沒有像今天這樣受到重視。同時,我國老齡化步伐不斷加快,深度老齡化面臨需要解決的問題從來沒有像今天這樣迫切。從這個意義上講,稅延養老保險政策的落地為養老保險事業的發展開辟了廣闊前景。同時,保險行業要順勢而為。當前我國保險業正處於改革紅利的持續釋放期、保險需求的爆發式增長期和國家政策的密集出臺期,保險業要抓住機遇,牢牢把握政策紅利、發展紅利和市場紅利。

對於此次試點選擇的上海市、福建省(含廈門市)和蘇州工業園區三大試點地區,齊傳鈞認為,這三個是我國金融意識、經濟發達程度相對較高的地區,國民素質也相對比較好,但這三個地方也各有特色,囊括金融業的白領、金領;新型工業的藍領;還包括最發達的“草根經濟“,使得試點可以在各種不同的群體中展開。

不過,齊傳鈞同時表示,稅延養老政策未來還有進一步完善的空間,譬如是否允許沒有稅延的超額購買、是否定期調整繳費額度絕對標準上限、是否要與企業年金個人賬戶銜接、是否允許在有稅收懲罰的前提下在非特殊情況下提前支取等。

同時,從更宏觀的層面上來說,他認為,在面對未來人口老齡化、經濟全球化、信息產業化、新型城鎮化的局面下,稅延養老發展空間不可低估,甚至應該超過“第一支柱”,但短期內需要破解一些制度性障礙,例如加快財稅體制改革,才能真正撬動巨大的存量儲蓄資源。

由H股回歸A股,青島銀行只差“臨門一腳”

青島銀行(03866.HK)前腳剛剛披露半年報,後腳就要在8月28日面臨回歸A股的“臨門一腳”。

值得一提的是,在青島銀行上市前,青島農商行和瑞豐農商行在7月份相繼出現上會前一天取消審核的情況,這樣的“前車之鑒”對於青島銀行來說,增添了不小的壓力。

就在青島銀行最新披露的招股書和半年報中,可以發現該行暴露出了不少的問題,不知道這些問題是否會成為其上市路上的“絆腳石”。

青島銀行訴訟“一籮筐”

早在2015年12月初,青島銀行在香港掛牌上市,當時發售了H股9.9億股,募集資金約43億港元(折合人民幣約37.3億元)。緊接著在其上市剛好一年之際,在2016年底便披露了回歸A股的招股書,尋求在深交所中小板上市,這次排隊一年半多的時間,終於將要在今年8月最後一場發審會接受“考核”。

根據青島銀行的招股書,其保薦機構為中信證券,擬發行不超過10億股。無論是A股發行還是H股發行,青島銀行的募資用途都是補充資本金。

股東方面,目前青島銀行沒有控股股東和實際控制人,但不難看出其和海爾集團的關系不一般。除了H股的股東聖保羅銀行外,其余主要股東皆為內資股,分別是國信實業、海爾投資、海爾空調電子。除了這四大股東外,前十大股東中還包括青島海爾。

從青島銀行2018年半年報來看,截至6月30日,營業收入為31.3億元,同比增長10.4%,同期歸屬於該行股東凈利潤為13.2億元,同比增長3.6%。

盡管這半年青島銀行的營收和凈利潤相比去年同期均出現了增長,但期末不良貸款率1.69%,與上年末持平,較同業的平均水平還是較高。根據銀保監會數據,2017年年末城商行不良貸款率為1.52%。青島銀行的不良貸款也比2017年末增加了9億元,逾期貸款總額達44.14億元。

主要原因是該行所在的山東省傳統產業占比較大,在整體產業鏈中處於上遊和相對初級階段,在經濟下行周期內影響較深,產業結構調整相對滯後,在此次供給側結構性改革中去產能壓力較大。報告期內山東省正處於經濟壓力增大的期間,省內企業整體違約率也伴隨提高,目前仍在持續暴露中。受此影響,該行的部分授信業務也發生風險,影響到整體信貸資產質量。

青島銀行在撥備覆蓋率及資本充足率上則“扳回一局”,均比上年末有所提升。其中,撥備覆蓋率160.07%,資本充足率16.79%。即便撥備覆蓋率增長了10個百分點,但一直都低於A股上市城商行的平均值,尤其在2017年上半年末時,更是接近了150%的監管紅線。

尤值得關註的是,行政處罰和訴訟方面,自2014年起至2017年6月末,青島銀行總行及各分支機構期間存在4筆被稅務機關處以的稅務處罰,以及4筆被境內監管機構處以的行政處罰,罰沒金額超過了500萬元。

此外,盡管不是作為訴訟的被告方,但是不得不說,青島銀行涉及到的訴訟案件金額巨大。其總行及各分支機構作為原告且單筆爭議標的金額在1000萬元以上的尚未了結的訴訟案件共計73宗,涉及標的金額共計約16.5億元。

下半年銀行紮堆上會

總體來看,今年可以算的上是銀行上市的大年份,目前除了今年已過會的鄭州銀行(06196.HK)、長沙銀行及江蘇紫金農村商業銀行3家銀行,還有16家處於排隊中,其中10家處於預先披露更新的狀態,也就是說,如果不出意外,今年下半年會出現銀行“紮堆”上會的情況。

對於這種情況,中國社科院金融所銀行研究室主任曾剛表示, 在過去相當長的一段時間內,中小型銀行無法在A股上市,迫於資本補充的急切需求,部分中小銀行只好退而求其次,先在港股上市。但前年開始,新的通道開啟,港股的中小銀行回歸A股成為可能,所以不少港漂打算回歸A股市場。

另一方面,一位業內人士稱,“今年券商、銀行甚至期貨公司等金融機構都在窮盡所能‘補血’,上市的確是最直接的方式,但是換一個角度,如果資金都進入到金融機構,那麽實體企業可能就會受到影響。”

同樣是目標在深交所中小板的鄭州銀行,盡管在港股上市略晚於青島銀行,但這次“回A”卻先於青島銀行。鄭州銀行在今年5月22日便已成功過會,7月27日已經順利拿到批文,成為首家A+H上市城商行。

相比青島銀行,鄭州銀行的不良貸款率和撥備覆蓋率都較為“健康”。鄭州銀行2017年年報顯示,其2017年末的不良貸款率和撥備覆蓋率分別是1.50%和207.75%。

這些“問題”可能並不會影響青島銀行上市,上述業內人士表示,以現在的發審會情況來說,一般只要是上了會的銀行,都會順利地通過發審會。

事實上,青島銀行只是眾多城商行的縮影,其存在的股權問題及行政處罰都存在於大部分的擬上市城商行中。

一位銀行分析師認為,目前對於這些銀行來說是一個比較“尷尬”的時期,中國銀行業近年來資產規模快速增長,資本補充壓力較大。有些地方的城商行計劃出售股權,但由於不良率偏高,不好尋找買家,就開始尋求市場化的方法解決問題。

但是,這些銀行到底是否能通過上市破解現在的“困境”,還需要時間來證明。

此內容為第一財經原創。未經第一財經授權,不得以任何方式加以使用,包括轉載、摘編、複制或建立鏡像。第一財經將追究侵權者的法律責任。 如需獲得授權請聯系第一財經版權部:021-22002972或021-22002335;[email protected]

責編:陳天翔

曹仁超再吹水無抹嘴,前事頭婆出馬一腳踢爆

1 : GS(14)@2011-02-09 21:34:33http://www.hkej.com/template/for ... blog_posts_id=62819

S Lam 曹先生:

恭喜你鴻圖大展,希望基金成績彪炳,不負眾望。

看了今天論壇上有關基金公司開張的內容,當中對話,你竟然說:「就好像三十年前, 我與林行止在《明報》用金庸的錢實驗做財經報紙, 模式找對了, 我們就自立門戶, 你說多好?!」

這是什麼說話?當年你是明報晚報一個投稿人,從來不是該報僱員,不涉任何編採運作,何曾跟誰找過什麼模式?

開辦信報,你是多少年後才加入信報資料室?說什麼與林行止自立門戶,你那些無中生有的大話,曾有多少回被我私下甚至公開勸止?你怎能繼續解釋為無心之「失言」!?

林先生著我在論壇回應,向讀者指出你與當年的明報晚報及其後的信報財經新聞的創辦,根本無關!其他子虛烏有的故事堆砌,更屬荒謬。

共事多時,不想退出信報經營後,才看到你不惜扭曲事實的謊話連連,令人驚訝。

特予糾正

林駱友梅= 林行止老婆

2 : GS(14)@2011-02-09 21:35:22

[realblog]http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/16933[/realblog]

3 : GS(14)@2011-02-09 21:37:42

http://www.inv168.com/phpBB3/vie ... 224a3e8a02116608f77

價值人:

2億 ??? 一間有二千多d 階磚呎 的假豪已化o左去

呢個年代 炒股已冇乜用, 賣虛榮先發大達, 係香港地都算可悲...炒足四十幾年 連一間大小小的apartment 先拉車邊

4 : Wilbur(1931)@2011-02-10 00:13:59

老曹係吹水唔抺咀

但係林太篇野用詞有夠狠毒

http://www.hkej.com/template/for ... blog_posts_id=62833

不過賣盤時有冇咩恩怨情仇我地外人真係唔知...

5 : cqb(1533)@2011-02-10 01:28:15

曹仁超想打造自己做新股神幫佳哥賺散戶錢嘛,林行止呢次明倒佳哥米.

話時話呢個世界好奇怪,只要你夠厚面皮,周圍唱你有幾叻唱到周街都知,咁就自然搵到個大碼頭,就實搵到一班人當你神咁拜,曹仁超如是火燒心亦如是.

6 : reference(1610)@2011-02-10 16:02:34

5樓提及

曹仁超想打造自己做新股神幫佳哥賺散戶錢嘛,林行止呢次明倒佳哥米.

話時話呢個世界好奇怪,只要你夠厚面皮,周圍唱你有幾叻唱到周街都知,咁就自然搵到個大碼頭,就實搵到一班人當你神咁拜,曹仁超如是火燒心亦如是.

同意, 但厚顏無恥不是人人能夠....所以此為個人資產嘅其中一種

7 : 草帽(1253)@2011-02-10 20:56:29

由佢批評價值投資開始. 我巳極唔鍾意此人. 不過佢有一篇由milk 訪問既四代人, 最為經典, 講出佢0個代(50-60年代)人食盡香港4代, 說時眉飛色舞, 露晒狐狸既尾巴. 我就覺得此代人必然是以禍害香港, 圖私利為己任, 令香港步入永無翻身之地既一群粉人.

8 : GS(14)@2011-02-10 21:34:53

我覺得他個心好似頂住度氣,唔出唔舒服,不過都唔好過份...

我都唔夠膽話Zkiz是我創辦的大話講下去,要講都是Abby畀個機會我發揮下,如果我四十年後夠膽話自己創辦ZKiz,記得大巴大巴摑過來,叫我醒下...點解咁老仲要寫埋D失實的東西

其實近來我看信報也不能看下去了

9 : GS(14)@2011-02-10 21:36:52

6樓提及5樓提及

曹仁超想打造自己做新股神幫佳哥賺散戶錢嘛,林行止呢次明倒佳哥米.

話時話呢個世界好奇怪,只要你夠厚面皮,周圍唱你有幾叻唱到周街都知,咁就自然搵到個大碼頭,就實搵到一班人當你神咁拜,曹仁超如是火燒心亦如是.

同意, 但厚顏無恥不是人人能夠....所以此為個人資產嘅其中一種

如果誠信是個人資產的話,佢地無,但我都無,因為我自己都有想過,不過我覺得這和我的內心太太衝突。

我不想騙人為生,我不想使自己的子女(如果有的話)知道自己老豆呃緊人。

10 : GS(14)@2011-02-10 22:35:51

http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=48&t=61528&start=15

殘劍:

有時唔明呢d 老屎忽諗乜。已經上左岸,仲想創乜春野一番事業?

就算係打工,佢已算係成功左,又有咁多人欣賞佢,仲唔滿足?

我已無睇老曹N 咁多年。佢自己炒下野有得賺咪算囉,真係想臨老唔過得世?

唉..... :bbs44:

...

阿飛:

如果佢唔搏呢一舖,第時死咗,佢呢一生就會畀世人判定,只係靠林生林太同信報上位

為了一啖氣才會做傻事,但以佢文章的往績,我並不看好這個基金

...

cqb:

咪話我話呀,我睇佢個基金都係掛個名o既o者,真正管理其實係佢背後個分析團隊.好似佢呢種人,無名個陣就搵碼頭搏上位,到有名個陣就靠自己個名黎搶d手下o既功勞,佢地係咁樣詭飯食o既o者.

...

波比:

小弟淨係實金(仲未計金銀礦股)帳面平均都接近年年 20%啦!不過

老曹玩金+港股+匯呢個組合就好難講喇。 :mrgreen:

講真月供實物黃金已經跑贏絕大部份基金,仲未計基金好多時今年贏

出年輸,仲要俾諸多雜費,如果再嚟多一次金融海嘯都唔知仲有幾多

間可以繼續生存落去?

基金根本係一個以吸血維生既寄生蟲行業,作用只係用嚟養肥一大班

係財務方面自稱「專業」既淫士,基金投資者除咗長期被寄生蟲吸血

,長遠仲會失去學習投資既機會同能力,所以呢個行業對投資者嚟講

根本上百害而無一利? :inv168_12:

...

洛克:

可能你未試過同人合伙做生意,先唔明佢地點解搞成咁,好似這些大股東對小股東既事成日發生,特別係家族企業,

肥佬條氣唔順係由partner 變伙記,試想想係未發之前,諗生諗太無人無錢,先至比股份吸引肥佬幫手,咁比得股份佢就係 partner,用人言報既朵都是正常,

但諗生諗太開業時就稱兄道弟,什麼都無所謂,發左就唱係肥佬幫佢地打工先有今日,創業時無幫過手之類說話

比著你係肥佬,把青春比曬間公司,但由partner變左伙記,難道仲要向諗生諗太感謝龍恩,先叫正常 ? :mrgreen:

...

你估人言報係初初開時,諗生諗太叫肥佬入局,無講過大家兄弟拍住上之類說話咩,到周轉不靈時,無講過這個月收少d,遲d花紅補番之類說話咩,

好似這些例子見太多,不過這個已經算係好case,賤d既係把肥佬用完即棄 。。。。 :mrgreen:

...

幾年前,從報章所知記得,肥佬應是只出力無出錢,而人家點sell肥佬入局,用partner名義定係純粹打工做董事加股份就唔知,

通常這些case好少會講清楚,因為大家都一窮二白,點計得咁多,只會係發左之後或嘈交既時候先會計,邊個貢獻多 :mrgreen:

不過人言報最大恩人,好似係香大俠,係周轉唔掂時,幫左諗生,不過我唔記得太清楚,一切都係報紙睇番黎 :bbs46:

..

同埋肥佬係日記講佢係小 partner 都講左廿年,97前唔講,宜家先黎搞清,真係純粹滿足老細心理 :mrgreen:

bunacko:

佢所講個"partner"亦唔知係唔係partnership(蘊含法律定義)果種partner既又..... 同事/共事都係partner....

殘劍:

呢d 幾十年師徒,老細伙記,兄弟關系,麻麻煩煩,外人其實點講都講唔清。

所以作為旁觀者,雖然斷估隻野死左,佢都唔會有損失,

大把濶太比錢隻芬,不過佢為左咁做爛自己個朶,我只會覺得老曹 on9.....

如果有日小弟上左岸,打死我都唔做呢d 蠢事!

:bbs09:

洛克:

咁西人鍾意講board ,接受到teamwork,就唔太在意名義上問題,但中人就鍾意講階級,好多大小股東搞到分崩離析,都是因為面子 :mrgreen:

...

臥薪嘗膽,勾踐是也 ? :inv168_01:

氣量既野,真係唔係讀得書多就有 ,所以打中國人老細既工,點解咁多人最後要起飛腳,有時怪唔得曬伙記 :mrgreen:

11 : reference(1610)@2011-02-11 09:45:56

以上Inv168嘅討論幾有趣喎!

12 : reference(1610)@2011-02-11 09:55:23

9樓提及6樓提及5樓提及

曹仁超想打造自己做新股神幫佳哥賺散戶錢嘛,林行止呢次明倒佳哥米.

話時話呢個世界好奇怪,只要你夠厚面皮,周圍唱你有幾叻唱到周街都知,咁就自然搵到個大碼頭,就實搵到一班人當你神咁拜,曹仁超如是火燒心亦如是.

同意, 但厚顏無恥不是人人能夠....所以此為個人資產嘅其中一種

如果誠信是個人資產的話,佢地無,但我都無,因為我自己都有想過,不過我覺得這和我的內心太太衝突。

我不想騙人為生,我不想使自己的子女(如果有的話)知道自己老豆呃緊人。

阿湯我buy您嘅想法, 我亦看重誠信, 只是見得太多厚顏無恥、不學無術嘅人發達.....所以有以上嘅感受

個人良心當然重要, 唔係我都唔會花心機寫嗰D老千股啦

13 : 龍生(798)@2011-02-12 00:49:03

inv班大大分柝不無道理, 充滿人性

當初一起創業, 足足廿幾三十年,

林生林太當初乜都無

老曹亦無名氣

佢地相輔相成先有今日

成功左, 居然分得咁清楚

如果老曹厚顏無恥, 佢兩公婆亦唔好到那裡去....

14 : GS(14)@2011-02-12 10:49:34

11樓提及

以上Inv168嘅討論幾有趣喎!

其實他們真是好有趣...至少好過跌吉班友,我睇一陣就唔想睇,高登都是扮白痴講野,其實都超級聰明

15 : GS(14)@2011-02-12 10:52:20

13樓提及

inv班大大分柝不無道理, 充滿人性

當初一起創業, 足足廿幾三十年,

林生林太當初乜都無

老曹亦無名氣

佢地相輔相成先有今日

成功左, 居然分得咁清楚

如果老曹厚顏無恥, 佢兩公婆亦唔好到那裡去....

他兩公婆都是講事實,但是有點不近人情,人地都幫你咁多,是忍過來,不過都是忍唔往。

但是老曹是老伙記,睇住大,訴諸感情好正常,不過人地都講清楚,仲在吹就有問題。

當事實和感情拆開的話,當然無問題,如果混在一起,並搞了多時,就是誤會。

16 : GS(14)@2011-02-12 10:53:37

12樓提及9樓提及6樓提及5樓提及

曹仁超想打造自己做新股神幫佳哥賺散戶錢嘛,林行止呢次明倒佳哥米.

話時話呢個世界好奇怪,只要你夠厚面皮,周圍唱你有幾叻唱到周街都知,咁就自然搵到個大碼頭,就實搵到一班人當你神咁拜,曹仁超如是火燒心亦如是.

同意, 但厚顏無恥不是人人能夠....所以此為個人資產嘅其中一種

如果誠信是個人資產的話,佢地無,但我都無,因為我自己都有想過,不過我覺得這和我的內心太太衝突。

我不想騙人為生,我不想使自己的子女(如果有的話)知道自己老豆呃緊人。

阿湯我buy您嘅想法, 我亦看重誠信, 只是見得太多厚顏無恥、不學無術嘅人發達.....所以有以上嘅感受

個人良心當然重要, 唔係我都唔會花心機寫嗰D老千股啦

想厚顏無恥,好容易的,圍起來做個局,大吹特吹就得,市場上大把

如果要真材實料,其實露面太多是負累

老千股要日日爆

17 : GS(14)@2011-02-12 13:20:50

http://hk.dv.nextmedia.com/templ ... 6041&av_id=14966375

曹仁超嘴巴失禁 被人開年( 2011-02-12 )

18 : GS(14)@2011-02-12 16:31:31

http://www.inv168.com/phpBB3/vie ... &p=1501894#p1501894

再提「共同創業」辣㷫林行止夫婦 《信報》前老闆娘:曹仁超嘴巴失禁

:inv168_24: :inv168_24:

http://hk.apple.nextmedia.com/template/ ... t_main.php?

iss_id=20110212&sec_id=4104&subsec_id=12731&art_id=14966041

【本報訊】新年流流,《信報》創辦人林行止伉儷給數十年老友曹仁超「開年」,林太駱友梅在大年初六、七連續兩天三度筆訓曹仁超。事緣曹仁超在訪問中再次以《信報》創辦人自居,又說他與林行止當年「用金庸的錢做實驗」,惹來林太嚴詞訓斥,直指曹仁超「是無可救藥的嘴巴失禁」。

受夫所託網站開火

放大圖片

曹仁超

資料圖片

以撰寫《信報》專欄《投資者日記》聞名的曹仁超,旗下的曹 Sir基金於本周二( 2月 8日)開業,《信報》網站報道時引述曹仁超的創業理念稱:「就好像三十年前,我與林行止在《明報》用金庸的錢實驗做財經報紙,模式找對了,我們就自立門戶,你說多好?!」儼然以《信報》創辦人自居。

該篇報道刊登後,林駱友梅隨即在同日晚上於《信報》論壇網站具名回應:「這是甚麼說話?當年你是《明報晚報》一個投稿人,從來不是該報僱員,不涉任何編採運作,何曾跟誰找過甚麼模式?」林太續說:「開辦《信報》,你是多少年才加入《信報》資料室?說甚麼與林行止自立門戶,你那些無中生有的大話,曾有多少回被我私下甚至公開勸止?」

林太稱,回應是受林行止所託,字裏行間,瀰漫着與新春氣氛格格不入的怒氣。林太留言一出,《信報》論壇掀起一陣哄動。口痕網友紛紛向林氏夫婦拜年,有人還煽風點火道:「曹 Sir真是用心良苦,終於引到林生林太出現在信壇。」

曹仁超未有即時澄清,林太翌日早晨再度發炮,鄭重聲明林行止從來沒有「用金庸的錢實驗做財經報紙」的存心與念頭。林太說:「被這種繪影繪聲說話不知羞恥的人扯在一塊,怎能不吭聲?」

風頭火勢,曹仁超終於在本周三( 2月 9日)中午透過《信報》網站編輯發出回應,承認「自立門戶」之說不正確,亦非他的意思,內容與事實不符。

從此不認 40載交情

不過簡短的澄清並未能令林太息怒,林太在同日晚上第三度筆訓曹仁超,用詞比前兩回更加狠辣。她批評曹仁超諉過編輯記者:「今人還知不知道世有言責這回事?」現時仍持有兩成《信報》股份的林太形容,《信報》首席顧問曹仁超是「無可救藥的嘴巴失禁」,直斥其非,是為免「姑息養奸」。林太又指曹仁超性情大變:「當年任事《信報》時,我所認識的曹志明(曹仁超原名),勤於寫作;近三、四年,曹某性情舉止判若兩人。」

四十載交情,落得如此下場,林太說:「我們認識的老友已消失於歲月變化中,今以曹仁超、曹志明名字應世的,我和外子全不認識,更不知情,希望不致繼續被人相提並論。遠離曹的顛倒、是非,是我所願。」

19 : 龍生(798)@2011-02-15 17:26:56

今日回望(終於得閒)

有另一番感覺

呢件事背後關於小小超喎

此君作風如何, 我也不多說了, 有番咁上下股齡都略知一二吧

林生林太唔想同曹SIR 扯上關係, 可能因為這個吧...

佢地多個零, 少個零無乜分別

唔想似木子家族咁, 冚家都俾人小爆吧

20 : GS(14)@2011-02-15 23:01:14

今日林先生篇文暗諷曹志明

21 : GS(14)@2011-02-17 22:41:10

2011-2-17 NM

「失禁」捱轟 曹仁超認衰:「講大咗!」

新年流流,前《信報》小股東,以撰寫專欄《投資者日記》聞名的曹仁超(原名曹志明),剛返新工搞基金,就禍

從口出,再次以《信報》創辦人自居,惹來「正版」創辦人林行止夫婦連番發炮狂轟。言詞火辣的林太駱友梅,直

指曹是「無可救藥的嘴巴失禁」,更以「繪影繪聲說話不知羞恥的人」形容曹,正式與之割席。

曹仁超一時high過頭搏宣傳,除遭林太「開年」贈興,更因基金未獲批,當事人未考牌,而被證監會警告,基金

隨時臨門撻Q。本週一,曹仁超接受本刊專訪,即時認低威救火:「我承認講大咗,我依家好清晰,我係員工。」

兔年伊始,曹仁超位於長江中心的辦公室正式開張,公司門牌寫着「China High Growth Fund」(中國高增長基

金)。由傳媒人進身基金界,由北角工廈搬進中環甲級寫字樓,曹仁超卻一臉土色笑唔出。事緣開張當日,曹仁超

再次「衰多口」,聲稱與《信報》創辦人林行止「在《明報》用金庸的錢實驗做財經報紙,模式找對了,我們就自

立門戶……」,即時辣林行止夫婦。林太駱友梅於年初六、初七,兩日內三度在《信報》論壇上發文狂轟,直斥其

非,以免「姑息養奸」,更指近三、四年,曹某性情大變,是「無可救藥的嘴巴失禁」,正式宣布與曹割席,不相

往來。

「依家好清晰係員工」

曹仁超新正頭返新工,卻被舊僱主罵到狗血淋頭,認真「唔老黎」。本週一,曹仁超終於灰着臉向林太認錯:「

我個人講嘢有時講大咗,當我講大咗,咪對唔住囉。係我誤會,以為大家係夥伴,依家好清晰,我係伙記,佢(林

太)講嘅都係啱嘅。」曹仁超一輪嘴道,並指事件搞到滿城風雨,是意料之外。「我唔想傷害任何人,亦唔係想拿

任何嘢。」「事後有冇搵林太解釋?」記者問。「點解釋?佢講嘅係原則問題,總之我只係員工。」曹仁超晦氣道

。

曹仁超以「誤會」自我開脫,但早於年半前,曹已曾於《志雲飯局》上,自詡為《信報》創辦人,林行止即高調

發表「舊事雖往矣,記錄當存真」一文,踢爆曹連番大話。根據公司註冊資料,《信報》七四年成立時,只由林太

駱友梅及鄧蔚天各持有一股,後來《信報》股權重組,駱友梅及林山木(林行止原名)各佔五成,至八二年,曹仁

超才以兩萬元,認購入二百股,成為佔百分之四點七六的《信報》小股東。後來曹仁超還住進《信報》提供的宿舍

天后廟道摩天大廈,至九九年林行止夫婦把物業贈予曹仁超。但向與林行止夫婦賓主相稱的曹仁超,○六年開始

,突然儼如《信報》代言人,先大爆李澤楷有意買起《信報》,後又踩太子女林在山無興趣搞報紙,多次激怒林氏

夫婦,導致雙方決裂。

四十年交情落得如此下場,曹仁超表明會進一步淡出《信報》。「今年開始,《投資者筆記》會由每週一篇改為

每月一篇,我想唔寫,但佢哋話唔好突然斷晒。」曹仁超拿起桌上一份寫了一版多的原稿道:「我唔會再寫恒指點

數、行業、股票,只講邏輯性問題,好像呢篇,係寫有錢人同冇錢人嘅投資策略。」

基金「誕生」無期

事實上,曹仁超早已不戀棧《信報》之位。○六年,《信報》賣盤予李澤楷,曹亦同時出售股份,淨袋千四萬。

近年,曹高調於中、港媒體亮相,被內地股民封為「股神」。曹對此十分受落,正好前領匯主席鄭明訓牽頭搞基金

,便自動請纓。「佢物色緊人,朋友叫我去試吓,大家見過面,一拍即合。」曹仁超說着,拿起身旁成寸厚的證監

及期貨條例道:「我讀緊書,研究點樣成為基金經理,我已經唔係你哋嗰行啦!哈哈。」

押個「朵」出來搞基金,但曹對管理基金的條件,要考什麼牌,什麼時候考試,均「矇查查」,更顯得憂心忡忡

。「我以為只係轉份工,唔知要搞咁多嘢,仲study緊!今時今日,中醫都要考牌,唔係淨係識執藥就得。」曹苦笑

道,更表示萬一考試「肥佬」,就退出基金。「我俾自己考三次,考唔到就退出呢行。」對於考牌,曹仁超明顯信

心不足,公司已開張,但曹坦言基金仍推出無期。「最快三個月後,我指最樂觀嘅情況,希望大家祝福我。」

「太陽基金」嚇怕林行止

八十年代有「金融才子」之稱的陳新燊,八一年加入新鴻基公司,主外匯及期貨,因在《信報》撰寫專欄講金匯

而走紅,並獲邀主持港台節目《雄財偉略》,深受小股民歡迎。《信報》更將其文章結集成書,名為《閑話金融》

。飄飄然的陳,開始利用名氣搵真銀,九一年先與香港電訊推出逐分鐘收錢的「每日外匯分析」資訊聆,反應熱烈

。試水成功,陳新燊乘勢推出以個人名義作號召的「太陽基金」,成功集資逾三億港元,連林行止夫婦亦大手落疊

。這個槓桿外匯基金,每單位認購價為十美元,出台後一度急升至十五美元,但很快便因虧損而大瀉,最後跌至不

到一美元,林行止等投資者損失慘重。自此,林氏夫婦對這類「明星」基金避而遠之,更不想有人再藉《信報》之

名嗗水。

22 : 龍生(798)@2011-02-18 13:29:33

共事四十年, 由當初大家一無所有, 去到後黎入股

整整下俾埋層樓人住, 99年仲要送埋俾人

到老曹開基金, 佢只係話自己係信報伙伴姐, 又唔係話無佢就無信報

咁都要俾人開年, 講到去咁絕

林氏家族就算理據充份, 在此事上, 太也小家子

23 : GS(14)@2011-02-19 13:01:35

22樓提及

共事四十年, 由當初大家一無所有, 去到後黎入股

整整下俾埋層樓人住, 99年仲要送埋俾人

到老曹開基金, 佢只係話自己係信報伙伴姐, 又唔係話無佢就無信報

咁都要俾人開年, 講到去咁絕

林氏家族就算理據充份, 在此事上, 太也小家子

個老闆梗係唔想同人分他的光啦...但老曹都是有功有勞的,只不過他誇張D唔覺....不過係老臣子都是咁

24 : GS(14)@2011-02-27 15:25:45

2011-2-16 EW

怒斥曹仁超再失言 獨家專訪林駱友梅:佢亂咁噏傷害人

上周二,以撰寫《信報》專欄《投資者日記》聞名的曹仁超(原名曹志明),他旗下的投資基金開張,《信報》網站同日刊出他的專訪造勢,怎料卻令曹與《信報》創辦人林行止(原名林山木)夫婦反面。

事緣曹仁超在訪問中提及自己有份創辦《信報》,怒火中燒的林太駱友梅連續兩日三度親自撰文,嚴詞訓斥曹仁超「謊話連連」、「是無可救藥的嘴巴失禁」。

駱友梅上周五罕有接受本刊專訪,她這樣評價曹仁超:「他傷害了我們,早已不是我們認識的朋友。」四十載交情,正式恩斷義絕。

至於曹仁超,據悉他對林太連珠炮發狙擊甚為憤怒,因他真正視林行止為幾十年拍檔,一齊打江山,原來人家只當自己是伙計,可說是表錯情,但對方亦不應這樣嚴厲斥責他。

今次令《信報》兩大台柱、七十多歲的林行止和六十三歲的曹仁超再度反目的導火線,乃《信報》網站引述曹解釋基金的創業理念時說:「就好像三十年前,我與林行止在《明報》用金庸的錢實驗做財經報紙,模式找對了,我們就自立門戶,你說多好?!」專訪在上周二下午放上網,林行止夫婦看過後認為曹再次以《信報》創辦人自居,令他們怒不可遏。

上周五,記者到林行止夫婦位於山頂的大宅追訪,一向低調的他們最初婉拒訪問,後因寒冷警告生效,天下著雨,做記者出身、仍持有《信報》兩成股份的林太,終肯向本刊記者親自剖白與曹仁超的恩怨。

「最初我的確好嬲,不明白他為何可以生安白造這樣離譜,容不下自己坐著不吭一聲。」她說是本著「公義」兩字,在《信報》網的論壇向曹仁超發出三段回應表達不滿。

有網民覺得她寫公開信還擊似乎過分絕情,但林太認為要捍衛真相,「對不公平的事,我不能『骨』一聲吞落肚,一定要將知道的寫出來。」林太說,雖然曹仁超多次失言,但沒有恨他,只怪他「過分投入角色」,「這幾年,公司新管理層要塑造他做『香港股神』,出書、搞講座穀他上去,他要投入角色,自然說很多台詞,但有些根本不是事實,他卻連自己也當真。」

怪老曹口不擇言

「上次『志雲飯局』,他失言後叫人跟我們道歉,但道了歉又如何?」她續稱:「他不是不知自己講大咗,知道仍亂咁噏傷害人,是人格問題。」林太坦言,她和丈夫跟曹相識四十年,一直相敬如賓,即使○六年他們把《信報》賣盤給李澤楷,大家仍保持很好關係,「雖稱不上是傾心事、很密切的朋友,但相處融洽,每年家中喜慶活動,他都有參加。」但老朋友一次又一次對他們造成傷害,林太以「驚訝」來形容。

「我們一直認識的曹仁超,不多言,只會默默耕耘做好工作,不知何時他變得口不擇言?」林太擔心「大嘴巴」事件鬧大,會令《信報》內部子彈亂飛,或會有人孭鑊,「他失言禍及無辜的人,就好像踢波『食西』的球員一樣慘。」「總之講我們有錯的,我就要出聲,我們一日未死,一日都不准人扭曲事實。」林太斬釘截鐵地說。

原欲在報章回應

經丈夫同意下,她上周二寫了第一篇回應:「這是甚麼說話?當年你是《明報晚報》一個投稿人,從來不是該報僱員,不涉任何編采運作,何曾跟進找過甚麼模式?開辦《信報》,你是多少年後才加入信報資料室?說甚麼與林行止自立門戶,你那些無中生有的大話,曾有多少回被我私下甚至公開勸止?你怎能繼續解釋為無心之『失言』!?」林太的回應充滿火藥味,更以「共事多時,不想退出《信報》經營後,才看到你不惜扭曲事實的謊話連連,令人驚訝」作結,明顯對曹仁超「講大咗」十分不滿。

知情人士向本刊透露,林太寫好回應後隨即傳真給《信報》,原本想在《林行止專欄》文後刊出,但編輯收到傳真後深知不妙,即時以電郵將這段回應傳給身在台灣的《信報》總編輯陳景祥看,陳認為這樣刊登回應會引起外界強烈反響,於是致電林太,建議她在《信報》網頁的論壇上回應。林太雖不太高興,但還是尊重陳的決定,當晚九時多在網上發表回應,旋即引起網民熱烈討論。

究竟引起風波的言論,是曹仁超原意或是編輯記者搞錯?據瞭解,有人曾答允給林太一個解釋。不過,她等到翌日上午十時多還未有回音,隨即在論壇上發表第二篇回應,繼續向曹仁超開火。

老曹表錯情

「林行止年前在專欄里寫過曹志明根本不是創辦《信報》的其中一員……事隔經年,看到昨天網站報道曹先生接受訪問時說……這可把我們夫婦看傻了。」林太意猶未盡:「被這種繪影繪聲說話不知羞恥的人扯在一塊,怎能不吭聲,眼睜睜讓他繼續任意『相提並論』?」她憤怒的回應惹起網上更大回響,有網民留言力撐林太,亦有人支持曹仁超。曹一直沒有現身回應,僅在上周三下午透過《信報》網站編輯作出簡短回應,表示專訪中所言並非他意思,內容亦與事實不符。

不過,這不足八十字的澄清更令林太火滾,同日晚上第三度筆訓昔日伙計,批評曹將責任推卸給編輯記者,言詞比上兩篇更辛辣。「今人還知不知道世有『言責』這回事?」林太又不具名的批評曹是「無可救藥的嘴巴失禁,損及無辜」,又指她「所認識的曹志明,勤於伏案寫作、談股論市,中規中矩,以忠厚面貌示人;近三、四年,曹某性情舉止判若兩人……我們認識的老友已消失于歲月變化中,今以曹仁超、曹志明名字應世的,我和外子全不認識。」慘被「開年」的曹仁超,據悉對被林太連日炮轟感到憤怒,「幾十年來佢一直當兩夫婦系拍檔,原來人哋當佢系伙計咋,惟有當自己表錯情啦,就算佢有啲講大咗,使唔使咁重手呀!」曹仁超已非第一次失言得罪林行止夫婦,○九年九月,曹上《志雲飯局》分享多年在股海浮沉的心路歷程,提到跟林行止一起創辦《信報》,以及林行止女兒林在山沒興趣接手報業生意等,已辣㷫林氏夫婦,關係出現裂痕。

文人變「股神」

林行止在專欄以「舊事雖往矣,記錄當存真」為題,以洋洋三千字明踢共事多年的曹講錯話,他以頗重語氣說:「《信報》過去的歷史因為曹仁超接受無線收費電視的閑談式節目訪問而出現了不符事實的失真!」熟悉林家的消息人士透露,林氏夫婦對近年曹由文人變身「股神」不以為然,「自從《信報》幾年前分階段易手給李澤楷後,曹仁超便頻頻接受專訪,甚至演出棟篤笑,有人形容曹接好多爛騷,愈講愈high。林行止早已從不同人口中聽到曹仁超講《信報》的事,覺得與事實有出入,但林行止認為訪問是別人寫的,文字或許有不真實,一直無出聲。直至《志雲飯局》出街,他和太太親耳聽到曹仁超說有份創辦《信報》,十分不高興。」林、曹兩人多年來拍住上搞好《信報》,曾被外界視為砂煲兄弟兼拍檔。前者有「香江第一健筆」美譽,一直負責撰寫社論,九七年後停寫,但繼續寫專欄;後者則以《投資者日記》揚名,雖然○九年初由日記變周記,但仍是不少股民的精神食糧。

因為兩次「講大咗」,令這對相識四十多年的朋友關係雪上加霜。「現在的曹仁超,我們真的不再認識。」林太訪問中多次稱。那麼大家不再交往?她停頓了三秒,苦澀地說:「很可惜。」

「林生一直幫很多出書的朋友寫序,偏偏一本都無幫曹仁超寫,證明我們不是朋友。」林太無奈地作結:「我們已走在不同軌跡,不再有任何關係。」

上周四早上,記者到位於山頂的林氏大宅追訪,剛出外晨運的林行止拒絕多談,只回應說:「他(曹仁超)年紀大,記憶有問題,搞亂曬??!」

網民 點睇

曹仁超支持者1. 「打?幾十年工,就算無功無勞,點都有?感情??就算條友把口點唔收,使唔使去到咁盡,上次開天窗片一鑊,今次新年流流,仲要人?新張大吉,過分?喎。」 2. 「真理愈辯愈明,如《信報》砌老曹生豬肉,老曹應以真名在網上和報紙澄清,還自己清白。」3. 「曹Sir係咪沾光只有佢哋四人至知,外人一概不能論定。」

林太支持者1. 「林太,算了吧!由你們賣盤的一天起,《信報》已不是我等心中的《信報》了!曹Sir有幾準,心知肚明啦。」2. 「曹Sir自我膨脹得好厲害,於是連?往事都刻意記唔清。林太一碗冷水淋落去,希望會令曹Sir清醒?。 」3. 「失望,好失望。林生與林太讓曹生得到那麼多,為何曹生連一絲尊重也沒有?除非曹生能證明林太說謊,否則他一定要出來道歉!」

撰文:陳明慧︱攝影:陸羽勝、林崢

設計:陳孝保

25 : 龍生(798)@2011-02-27 18:14:52

我係支持曹sir 的...

共事唔係數年

係數十年! 一個人也只有那麼一個三四十年吧...

都全力奉獻在信報

雖然在法律上佢無份創辦

但林太夠唔夠膽大聲講一句

呢三十年, 無左曹仁超, 信報也絕無分別?

信報一樣是今天的信報?

去到最後要話佢咀巴失禁?

我好睇林太唔起lor

佢在法律上一定無得輸

但在情理上, 大家心照啦

ps. 我夠知曹仁超有出糧啦!

束衣創辦人一腳踢 白手興家變富婆

1 : GS(14)@2012-03-10 17:10:44http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 335&art_id=16139452

不過,《福布斯》最盛讚的並不是富二代的富婆,而是靠個人努力白手興家的 41歲塑身束衣品牌 Spanx創辦人布萊克利( Sara Blakely)。雖然她身家只得 10億美元( 78億港元),但沒時裝背景的她,在 14年前膽粗粗決定生產塑身束衣,不假外求,不靠廣告和包裝,由設計品牌標誌到申請專利都一腳踢,自己叩門找廠房生產,還一個人在美國穿州過省於商店親身示範,又在家中浴室接聽顧客來電。

她的設計,為無數女性解決了長久以來的煩惱,很多荷李活女星行紅地毯時,身上都穿了一件 Spanx內衣,名嘴奧花雲費 2000年亦在節目上說, Spanx是她當年特別喜愛的產品。

2 : GS(14)@2012-03-10 17:11:13

http://en.wikipedia.org/wiki/Sara_Blakely

Biography

Sara Blakely was born on February 21, 1971,[4] in Clearwater, Florida, the daughter of a lawyer and an artist. She graduated from Florida State University, with a degree in communications. While attending she was a member of Delta Delta Delta sorority, and worked part time at Disneyworld.[5]

[edit] Career

Blakely joined local stationery company Danka, and began selling fax machines door-to-door.[6]

In the heat and humidity of Florida, she tried unsuccessfully to find pantyhose that didn't have seamed toes, and that didn't roll up the leg when she cut them. Investing her life-savings of $5,000 she moved to Atlanta, researching and then agreeing production run deals with local manufacturers. Having read books on marketing, she designed her own logo on a friend's computer, and then to save the $3,000 legal fee needed to trademark the Spanx name, used a Barnes & Noble textbook and learned how to do it herself. In 2000 she launched the Spanx brand from her home, undertaking all initial calls and marketing herself across North America. She was later caught on CCTV by a department store repositioning her products so they were displayed more prominently. The Spanx company and brand are now valued at more than $1Bn dollars.

In 2006, she launched the Sara Blakely Foundation to help women through education and entrepreneurial training, and has funded scholarships for young women at Community and Individual Development Association City Campus in South Africa. She appeared on The Oprah Winfrey Show in 2006 and donated $1 million to Oprah Winfrey's Leadership Academy.

Blakely was a contestant on The Rebel Billionaire, and starred as one of the judges on ABC's reality television series, American Inventor. She also guest-starred on Free Radio in January 2008.

Next Page