蘋果再次改變音樂?

來源: http://www.yicai.com/news/2015/06/4631718.html

蘋果再次改變音樂?

第一財經周刊 李蓉慧 2015-06-13 10:55:00

在全球開發者大會上推出Apple Music,蘋果要改變自己一手建立起來的數字音樂規則,同時再一次改變音樂行業。

蘋果曾經改變過音樂行業。現在,它準備再來一次。

.jpg)

6月9日,在舊金山Moscone西廳會場舉辦的蘋果全球開發者大會(WWDC) 上,整場keynote已經進行了1小時40分鐘的時候,蘋果現任CEO Tim Cook終於說出了已故蘋果創始人喬布斯那句著名的One More Thing,向在場觀眾宣布蘋果將在本月底正式發布Apple Music。

根據蘋果的介紹,Apple Music的主要功能體現在3個方面。首先是革新音樂服務,包括My Music、For You、New 3個內容。在My Music里用戶可以搜索iTunes里的音樂;For You強調通過算法加人工推薦的方式給用戶推薦他們可能想聽到的歌;New則是蘋果給音樂分類後,讓用戶自己找到想聽的音樂,強調蘋果解決音樂推薦的問 題。

其次是一個7天24小時不停播的電臺,名為Beats 1。蘋果高管、iTunes負責人Eddy Cue在臺上介紹說,“網絡電臺並不是真正的廣播,而是一個播放列表。Apple想做的是創建一個全球性的24小時廣播電臺。”據稱這是一個會從紐約、洛 杉磯和倫敦發出信號,由人工控制(非算法)的音樂播放電臺。

接著是一個新的音樂人社區。蘋果鼓勵音樂人直接在Apple Music平臺上發布自己的作品、歌詞等等,甚至錄視頻、拍照等都可以。Eddy Cue說這是希望幫歌迷與音樂人建立更直接的聯系。為了更直接地表達對音樂人的重視,此前《紐約郵報》報道蘋果花1900萬美元(約合1.18億元人民 幣)簽下的說唱歌手Drake(本名Aubrey Drake Graham)上臺介紹Apple Music。如果你在視頻直播里聽到現場的歡呼聲,你就知道這個黑人說唱歌手在美國有多紅,而蘋果的1900萬美元也算沒有白?花。

這一切 都與此前的傳聞吻合。在WWDC之前已經有不少關於蘋果將發布流媒體音樂服務的傳聞,直到6月7日,索尼音樂公司首席執行官Doug Morris在接受媒體采訪時透露,全新的流媒體音樂服務“明天就會發生”。這使得這個One More Thing來得並不那麽意外。

雖然沒有往日神秘,但蘋果這個One More Thing的影響力依舊巨大。仔細看看蘋果發布的Apple Music,你就會發現,蘋果不止想挽回被Spotify、Pandora搶走的流媒體音樂用戶,它還想通過建立一個音樂人與粉絲互動的社區再次改變音樂行業。

流 媒體音樂服務對蘋果來說已經不能用“發布”這個詞了。早在2013年的WWDC時,蘋果就已經推出了流媒體音樂服務iTunes Radio。憑借自己iTunes Store里豐富的音樂資源,蘋果學習了其競爭對手Spotify、Pandora所采用的電臺模式,即通過用戶選擇加推薦的方式來給用戶推薦音樂。這種 電臺模式的賺錢之道也很簡單,如果你想聽到更多歌曲就每月付9.99美元(約合62元人民幣);如果你不想花錢,就要忍受歌曲中插播的廣告。

當時蘋果推出這一流媒體音樂服務就被視為是對競爭對手們—Rdio、Pandora、Spotify等的回應。歸根結底,是蘋果已經建立起的通過iTunes售賣音樂的模式受到了來自流媒體音樂服務不可小視的沖擊。

數 據說明了一切。2014年年底,尼爾森音樂統計(Nielsen SoundScan)發布的音樂行業年終統計報告指出,2014年數字音樂專輯銷售數量下降至1176億美元,同比下降9%,單曲銷售數量下降至12.6 億美元,同比下降6%;而與此同時,這份報告指出點播流媒體音樂以及視頻音樂內容業務增長了54%,2014年全年音樂流媒體點播量達到1640億 次,2013年這個數字是1060億次。

此消彼長的勢頭不言而喻。世界就是這麽殘酷,對蘋果來說同樣如此。

最早用 iTunes模式奠定了自己在數字音樂領域地位的蘋果必須立刻做出反應了。所以你能看到,除了在2013年就嘗試推出電臺模式的iTunes Radio,2014年,蘋果以30億美元(約合186億元人民幣)的價格收購了Beats Electronic以及Beats Music,這是蘋果公司歷史上金額最大的一筆收購交易案。

這筆收購案的目的顯然不是Beats最出名的耳機,而是流媒體音樂服務 Beats Music。當時蘋果CEO蒂姆·庫克(Tim Cook)在接受矽谷技術媒體Re/code采訪時說,“蘋果重視音樂,而Beats Music將采用專業人士人工挑選和維護作為賣點,蘋果將其收購後可以獲得這個專業音樂維護團隊。這是計算機算法和其他同類服務所不具有的。”

另 一方面,Beats創始人Jimmy Iovine本身就是音樂制作人,在音樂行業內享有盛名。而蘋果創始人喬布斯熱愛音樂是眾所周知的。實際上根據公開報道,Jimmy Iovine與喬布斯是好朋友,並且在早期蘋果推出iTunes時曾經幫助喬布斯與音樂行業的人接觸。當年蘋果與U2樂隊合作推出特別版 iPod,Iovine也幫過忙。

所以6月30日Apple Music正式上線時,你可以在里面看到Beats Music的影子。甚至也可以說,蘋果把此前推出的iTunes Radio和收購來的Beats Music打包成了新的Apple Music。

“我 覺得蘋果已經到了必須這麽做的時候了。想一想,上一次我們買一整張專輯,或者在iTunes上買單曲是什麽時候的事了?”一個叫Sergey Kudryavtsev的開發者在WWDC的會場里對《第一財經周刊》說,他說他的手機里同時裝著Pandora和Spotify。他不喜歡付費,為了省 錢寧願聽“亂七八糟的廣告”,但對於這兩個軟件給他推薦的歌曲,他覺得難以忍受,“有時候會給我推薦很奇怪的歌,所以如果Apple Music上線了,我應該會付費購買的,如果一切如蘋果所說,它挑選音樂的方式似乎更好一些。”

在價格方面,蘋果宣布Apple Music將會在6月30日正式上線,收費標準為每月9.99美元,而且上線的前3個月免費。如果家庭中不超過6個人使用,則包月費用為14.99美元(約合93元人民幣)。

它的競爭對手Spotify和Rdio也同樣有針對家庭用戶的定價:2人共享時價格為14.99美元,5人共用時則為29.99美元(約合186元人民幣)。

相比之下,蘋果的定價方式顯然更有競爭力。不止一個開發者對《第一財經周刊》說如果自己購買Apple Music,必然是沖著這個“家庭套餐”去的。

從 匹茲堡市來參加WWDC的開發者Josh Pressnell就持這樣的觀點。“我算是個音樂愛好者吧,我太太也是。所以14.99美元的收費對我們來說很合適。”他對買專輯的看法也印證了音樂專 輯銷量總體下滑的現實,“除了最喜歡的樂隊,我是不會去買誰的一整張專輯的。當我聽完一首歌,我希望給我的是另一首我喜歡的歌,也許它並不是同一個人唱 的。”

如果說Apple Music的前兩個功能是蘋果改變自己的行為,那麽為音樂人與歌迷建立聯系則意味著蘋果將取代唱片公司和各類社交網站,直接作為音樂人與受眾接觸的平臺。

蘋 果在介紹Apple Music的一開始就表達了自己的野心。Jimmy Iovine上臺後用誇張的口氣指著身後PPT里提到的媒體平臺:YouTube、Instagram等等。Jimmy Iovine說,這些年,音樂人想和粉絲接觸,就要通過這些社交媒體平臺,在每個平臺上申請賬號、發布不同的內容。“而在我加入蘋果之後,我問大家,我們 能不能做一個更好的、只有蘋果能做起來的生態系統?”

這個生態系統的第一步恐怕就是一個屬於蘋果的音樂社區。如果任何音樂人都可以在這里發 布自己的作品、過去可能只會發在Facebook上的生活瑣事、出席活動時必須發在Instagram上的照片等,這個集成平臺對各大唱片公司來說恐怕就 意味著它們的控制力進一步被削弱了。

依靠蘋果在音樂行業里的影響力,接下來的問題可能就是蘋果打算如何維護這個社區並讓它有價值了。

“我覺得蘋果這次傾註了不少資源,你看到了嗎?他們居然發布了Android和Windows版的Apple Music!”一個開發者在被問到對Apple Music的看法時激動地對《第一財經周刊》說。

是的,蘋果在宣布推出Apple Music時提到,Android用戶和Windows用戶都將可以使用Apple Music,相比兩年前幾乎沒什麽反響的iTunes Radio,蘋果這次是認真的。

編輯:羅懿

更多精彩內容

關註第一財經網微信號

傍上苹果谷歌的流媒体:后数字音乐时代救世主?

http://www.gelonghui.com/#/articleDetail/18688

作者:江然

近

日,国外音乐动态不断。苹果的全新流媒体音乐服务Apple Music将正式问世。数字音乐正受到前所未有的重视。回望中国,数字音乐也正在走向美好时

代。从早期彩铃时代的音乐销售模式转型,到近年来国内各大音乐平台对数字音乐的不断开垦,“数字专辑”等概念也进入到用户生活。面对汹涌而来的流媒体大

潮,国内音乐行业准备好了吗?

还有三天,Apple Music就将启动。但这个被贴着“自我革新”标签的新音乐服务系统,自6月初被苹

果公司发布后就“麻烦”不断:一边是被中国歌迷称为“霉霉”的美国著名乡村歌手Taylor Swift率众抵制,苹果“退让”——据外媒报

道,Apple Music在为用户提供三个月免费试听期间,也将向艺人支付版税;另一边是谷歌半路杀出,提前两天发布免费流媒体音乐服务。

热

闹的背后,无不显示着流媒体音乐服务不断壮大的趋势。以瑞典Spotify和美国Pandora等为首的龙头引领该领域发展至今。据国际唱片业协会

(IFPI)最新发布的《数字音乐2015报告》(以下简称《报告》)显示,它的存在已经开始拉动音乐产业的增长,甚至被读出音乐产业“救世主”的弦外

音。虽然以Spotify为代表的流媒体已经是一股无法小觑的力量,但如果无法解决盈利能力问题,流媒体的未来依然无法变得光明起来。

在

无数次的强调和摸爬滚打后,中国终于开启了自己的付费音乐时代。国内几大巨头也一早开始跑马圈地,BAT、网易甚至乐视,似乎都已马不停蹄地进入流媒体音

乐烧钱阶段。从“彩铃”——中国数字音乐的雏形,发展至目前状态,市场规模也在推测声中无限扩大。只是现在要谈盈利,还为时尚早。

无论

Apple Music能否进入中国,其一举一动都备受关注。对其可能带来的影响,眼下国内的从业者基本持有两个观点,一是国内尚未建立起良好的市场秩

序,还谈不上冲击,换句话说,Apple Music跟中国市场相关度不大;二,苹果需要在本地化上花费大工夫,才有可能真正在中国市场上立足,但中国市

场巨大,众口难调的难题似乎很难解决。

国际趋势:订阅付费用户稳步增长

6月初,苹果公司发布Apple

Music,被外界看来是自我革新,同时也将掀起行业洗牌之风。具体而言,这个音乐应用包括了流媒体播放、音乐电台、音乐下载三大功能;具备用户习惯学习

功能,可以推荐相应音乐;音乐人可以通过这个平台与听众互动;3000万首曲目,将于6月30日上线,前三个月免费试用,单人收费每月9.99美元,家庭

用户每月14.99美元(至多6人)。值得注意的是,苹果音乐也面向谷歌Android用户开放。

这一发布,标志着苹果,这家消费电子巨

头正式加入“流媒体音乐俱乐部”,而iTunes上沉淀下来的海量用户以及8亿张绑定的信用卡,亦让其成为Spotify、Pandora等先行者的头号

劲敌。穷追不舍的还有谷歌。6月24日,谷歌抢在苹果公司正式推出服务前,发布了其免费版音乐流媒体服务。

巨头涌入背后,难掩音乐产业以

及实体音乐下滑的尴尬事实。IFPI的报告显示,2014年全球数字音乐与实体音乐收入首次持平。其中,数字音乐收入上涨6.9%,达68.5亿美元,占

音乐总销量的46%,凸显了近年来全球音乐产业的深度转型。但这一数据却无法抵消全球音乐实体销量和下载量的下滑。2014年,音乐实体全球总收入较

2013年微降0.4%,为149.7亿美元。

互联网时代斗转星移,人们对数字音乐的消费方式也不断发生变化,就连当年独领风骚的

iTunes付费下载模式都首次出现了下滑,数字音乐服务的转型似乎已迫在眉睫。流媒体音乐成为新宠。业内认为,流媒体对于音乐产业的创新主要在于改变了

录制音乐的收费模式以及收听模式。像Spotify这样的9.99美元包月的订阅收费模式,已经对iTunes和传统唱片业的销售模式形成了巨大的冲击。

“音乐产业在同时应对从实体到数字、从PC到移动、从下载到流媒体的三种转型。”上述报告援引索尼音乐娱乐国际的主席兼首席执行官Edgar

Berger的话说,“就此而言,我认为整个行业表现得非常好,通过付费订阅模式,我们正在建立一种可持续存在的业务。”

值得注意的是,音乐订阅服务的付费用户近几年也确实在稳步增长。过去5年中,全球付费用户数量增加了5倍多,达到4100万。国际唱片业协会中国区首席代表郭彪在此向《每日经济新闻》记者直言,付费收听音乐是趋势所在。

目前,Spotify的流媒体用户数量快速增加。截至2014年底,其已经拥有6000万免费用户以及1500万收费用户,并且这个数字还在不断增加当中。

国内发展:巨头布局,“烧得起这个钱”

如

同苹果发布任何新战略一样,是否进入中国都是外界关注的焦点。但无论Apple Music这次是否“绕道”中国,对于从业者而言,中国都是一个潜力巨大

且有待开发的音乐市场。据IFPI报告统计,中国目前在线用户多达6.5亿,授权数字音乐也在增长中。2014年,得益于流媒体收入的增加,市场增加了

5.6%。

实际上,中国国内几大互联网公司已开始“望风使舵”。“2014年,在几个服务商陆续推出付费产品后,中国数字音乐市场开始整合。”上述《报告》显示,“三大互联网公司通过几次收购,成为数字音乐市场的主力。”

截

至目前,阿里巴巴旗下运营着虾米和天天动听门户网站,酷我、酷狗与海洋音乐合并,网易云音乐、乐视纷纷发力。这些互联网公司也开始接触大的唱片公司来达成

授权协议。索尼、华纳等与腾讯在2014年签署了授权协议。“就像很多外国原产商品、商业模式无法完全复制到中国一样,中国流媒体音乐服务业各有特色。”

一位长期关注流媒体音乐,且与各大唱片公司有业务往来的国内音乐人对《每日经济新闻》记者表示,“相较而言,酷狗、酷我最接地气,且有先发优势,非常适合

主流人群;QQ音乐则在版权上下了很多功夫,且投入不菲;而最专业的则是虾米。”

假设Apple Music进入中国,如想要抓住主流受

众,本地化必不可少,“必须符合中国审美。”这就要求苹果的曲库里得有相当数量和占比的华语歌曲,“但如果是针对大众市场,收费模式在推行时就有可能遇到

阻力。”上述国内音乐人说,“中国市场太大,‘众口难调’用在这里再合适不过。”

国际唱片业协会认为,经过多年培养,中国已开启付费音乐

时代,只是占比还很小;同时,受制于仍然大量存在的免费服务,付费音乐在中国发展速度缓慢。《报告》提供的数据,在中国,最受欢迎的产品是腾讯绿钻,收费

标准是每月10元人民币(约合1.6美元),目前大约有三百万用户。不过,另外也有知情人士向记者透露,这一数字并不止三百万用户。

但这并不影响人们持续看好中国广大的音乐市场。“在中国,有付费模式这一事实,就已经是一个非常积极的成就了。但它发展还需要时间。目前的困难是,消费者仍然可以很容易地免费得到他们想要的音乐”上述《报告》称。

尽管中国国内打击盗版的“亮剑行动”不断取得成效,但目前在国内发展该产业的困难,依然是“版权保护难和用户缺乏付费习惯”的老生常谈。

“现实是,国内几大互联网巨头也都还在观望,谁也不敢为了盈利贸然向用户提收费一事。”另一位从业者告诉记者。一旦有公司步子迈大,提出付费,就将面临“掉粉”的尴尬。

在上述业内人士看来,布局流媒体音乐服务其实是防守之举。“这是最好的防守,能够很好地引流量。因为即便自己不做,也迅速会有其他人去做。”

“先不谈是否盈利,为公司导入了足够多的流量就是胜利。”一位从业者说,纵观国内几大涉足该领域的互联网巨头,几乎都是一个大公司群养这么一个部门,“烧得起这个钱。”

实际上,版权费用高企,在中国也是一个待解的问题。特别是对于小型创业团队而言,这笔费用堪称“天价”。“这是由于国内市场欠缺规范等,版权采购尚无法做到在桌面上博弈,一旦火爆,就有可能坐地起价。”

据了解,大唱片公司的相关版权基本已经被几大互联网巨头“瓜分”完毕。一位创业者告诉记者,他希望行业里能出现“版权分销商”,可以适当分担版权采购的费用。

盈利难题:“钱”景不明,链条各方雁过拔毛

不可否认的是,流媒体对于音乐产业的积极影响越来越大。2015年3月,据美国唱片业协会RIAA数据,美国流媒体音乐销售额为18.7亿美元,首次超过CD销售额18.5亿美元。

国际唱片业协会的报告中同样指出,2009年,流媒体的订阅收入和广告收入都只有2亿美元上下。但是到了2014年,流媒体的订阅收入以46%的年均增长率涨到了超过16亿美元,而广告收入也超过6亿美元,年均增长率为30%左右。

“流媒体的收入大致分为两种,一是付费订阅,二是广告。”一位长期关注流媒体音乐,且与各大唱片公司有业务往来的国内音乐人告诉记者。2014年,流媒体音乐广告收入的增幅为38.6%。

然

而,流媒体音乐面临的一个巨大挑战仍然是它的盈利难题。显然,如今的数字音乐市场更为复杂,“音乐人、发行平台、大唱片公司和数字音乐服务商之间的关系和

对彼此态度也变得更加多变。大唱片公司一方面抱怨流媒体是‘小偷’和‘吝啬鬼’,一方面却获得取了平台上的大部分收益;数字平台给了音乐人们更多展示的机

会,但却无法让他们变得更为富有。”一家自媒体如是总结。

2014年,行业龙头Spotify的全年收入为10.8亿欧元,亏损1.62亿欧元。造成亏损的主要原因还是Spotify需要向唱片公司支付大量的版税费用,2014年,Spotify向各大唱片公司支付了高达8.82亿欧元的版税。

“以

Spotify为例,其广告收入大约占两成,付费订阅占八成。”上述国内音乐人解释道,“但这样一笔流水却要为美国等地长期形成的版权保护体系买单。”一

般而言,在美国数字音乐服务运营商需要缴纳两大部分版权费用:词曲版权和录音版权,而这其中要经过强势的行业协会“雁过拔毛”似的费用收取。大量的收入都

拿来购买版权,这就是流媒体难以盈利的一个重要原因。

同样不满的,还有“没有赚到钱的”音乐人。实际上,“霉霉”并不是第一次公开叫板流

媒体。此前,一位音乐人公开质疑Pandora,称自己的歌曲在Pandora平台播放了一百万次,所得报酬却只有16.89美元。然而,立马有业内人士

通过一系列复杂的计算指出,并非如此。其原因就在于整个链条中环节太多,唱片公司、词曲作者、音乐人、版权代理机构之间关系复杂,以至于与艺人无关的部分

分走了高达53%的费用。(每日经济新闻)

格隆汇声明:文章系格隆汇转载文章,代表其特定立场和看法,不代表格隆汇观点。格隆汇作为免费、开放、共享的海外投资研究交流平台,并未持有任何关联公司股票。转载本文,请务必注明来源“港股那点事”及作者。

音樂150516天方夜譚

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/05/16/%e9%9f%b3%e6%a8%82150516%e5%a4%a9%e6%96%b9%e5%a4%9c%e8%ad%9a/

音樂150516

林姆斯基:天方夜譚

蕭律師執筆:名曲與名盤系列5

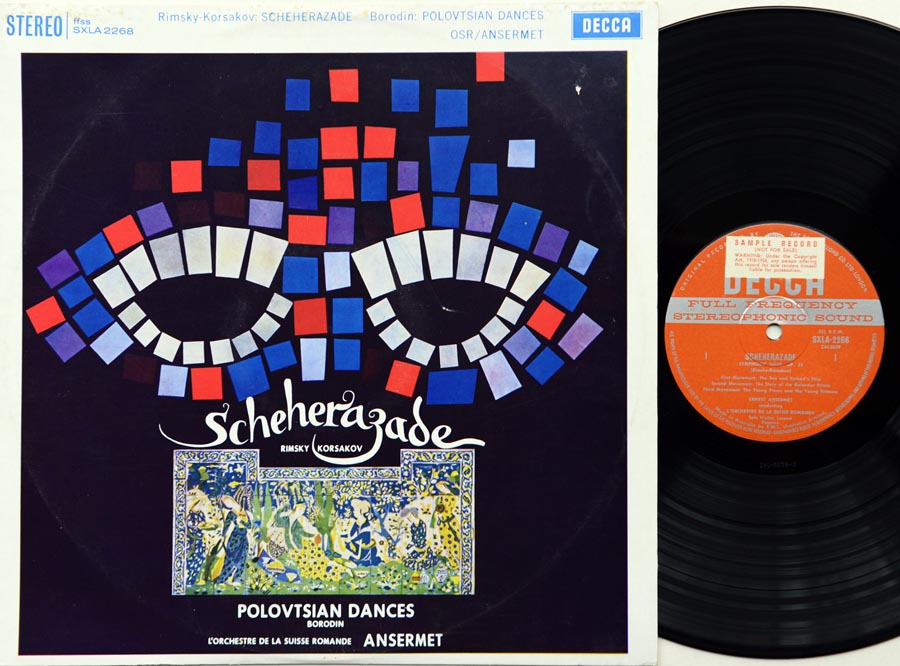

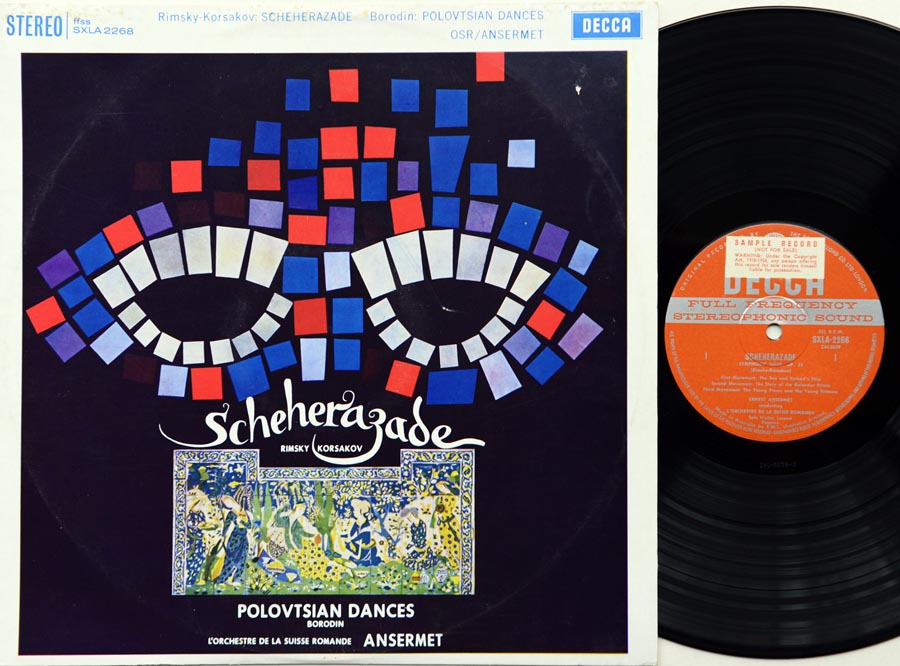

尼古拉‧林姆斯基‧哥蕯可夫Nikolai Rimsky-Korsakov作品編號三十五的《天方夜譚Scheherazade》,相信是他最有名的大型交響組曲,而此曲的唱片亦是一眾發燒友收集的焦點。

尼古拉‧林姆斯基‧哥蕯可夫Nikolai Rimsky-Korsakov作品編號三十五的《天方夜譚Scheherazade》,相信是他最有名的大型交響組曲,而此曲的唱片亦是一眾發燒友收集的焦點。

Scheherazade港臺發燒友之所以譯作《天方夜譚》,相信是將名著《一千零一夜One Thousand and One Nights》的中文譯名《天方夜譚》借用。 Scheherazade是俄羅斯文Schekherazada的譯音,但有多少發燒友深究「Scheherazade」是甚麼意思?

《一千零一夜》或《阿拉伯之夜The Arabian Nights》是古代近東和中亞地方的傳奇故事集子,原文是阿拉伯文,書成流行於九世紀,現代不但有多國文字翻譯本,也曾用作電影題材(上世紀五十年代的《阿拉丁神燈》和《阿里巴巴與四十大盜》有看過麼?那時認為是取材於《一千零一夜》的故事,但有人懷疑這兩個故事格局龐大,不可能是一天講完的短篇故事)。有些故事也編成樂曲及芭蕾舞蹈。《天方夜譚》就是 林姆斯基於1888年根據這故事而寫的一首交響音詩symphonic poem。

林姆斯基是位俄羅斯作曲家。他在1887年為另一位俄羅斯作曲家 波羅丁Alexander Borodin完成後者未竟的歌劇《耳果王子Prince Igor》時就已構思寫這首音樂。 他草擬了大綱後,就舉家搬遷到Glinki-Mavriny湖畔的一間別墅。 到了夏天,他毫無困難就完成了《天方夜譚》和《俄羅斯復活節日序曲Russian Easter Festival Overture》。 從他的自傳中可知這首《天方夜譚》完成於1888年8月,並在1888年12月在聖彼得堡首演,由他親自指揮。 這位前海軍軍官及俄羅斯音樂傳統的守護者時年四十五歲。 這樂曲展示出林姆斯基配樂手法的精湛純熟— 光輝、多彩及感染力強。

他原先想將四個樂章貫以“前奏曲、敘事曲、慢版和終曲”的標題。 後來聽取了朋友作曲家Anatoly Lyadov的意見,就將四個樂章根據《阿拉伯之夜》的故事定下了現今我們看到的標題。 他刻意使標題帶點含糊,不和任何特定故事拉上關係。但在最後一個樂章,他還是提到Ajib王子的奇遇。

林姆斯基在首演的節目表中,為這樂曲寫下了一段文字:

“蘇丹 沙利亞Sultan Schariar認為所有女人都是虛假和不忠的, 發誓要在婚夜後將每個妻子殺死。王後Scheherazade利用動聽的故事,每夜說到詭異處就終止(因為處死時間已屆,無法完成故事)。沙利亞為了好奇故事的結局,一夜又一夜延遲處死王後。 他共聽了一千零一晚的故事,終於受到王後的真誠感動,取消了殺妻的誓言。”

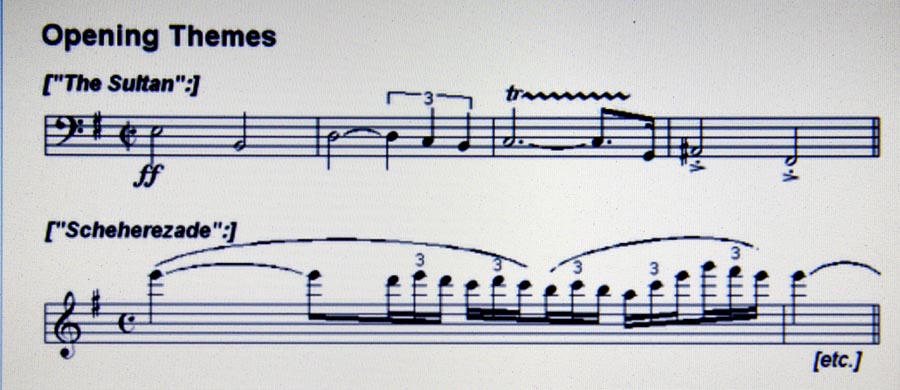

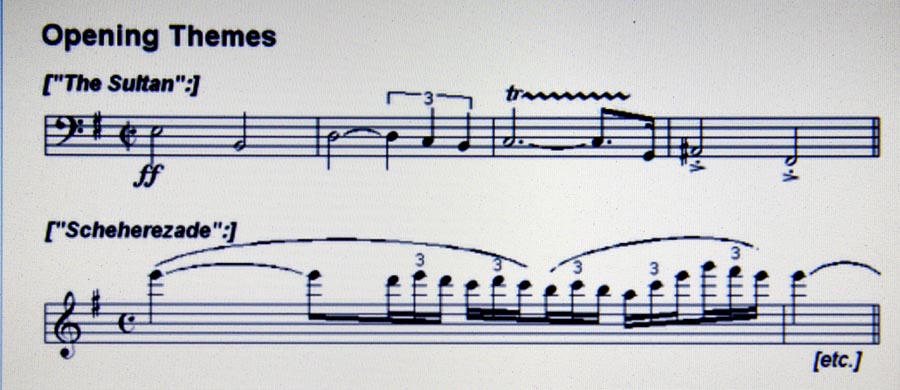

這首樂曲有四個樂章。 整首樂曲的主線是第一、第二和第四樂章短短的序奏、第三樂章的間奏、及第四樂章的終曲的小提奏獨奏,由豎琴伴奏,奏出柔和、富感情及彎曲的旋律,代表Scheherazade在娓娓講述一個又一個故事,而不時由銅樂組為主導奏出低沈、粗獷的另一主題,那代表專橫的蘇丹沙利亞。 這兩個主題在不同處以相熟但又不同的形式出現,或幽幽、或急速、或激情澎湃,表達說故事者與聆聽者的情緒變化。

上邊一行代表「蘇丹」主題,下邊一行代表說故事者「王後Scheherazade」主題。這兩個主題構成整首樂曲主軸,在以下四個樂章反覆以不同面貌和不同情緒出現。你會好熟識,但不會覺得累贅或重覆,這就是作者手法高明的表現。

上邊一行代表「蘇丹」主題,下邊一行代表說故事者「王後Scheherazade」主題。這兩個主題構成整首樂曲主軸,在以下四個樂章反覆以不同面貌和不同情緒出現。你會好熟識,但不會覺得累贅或重覆,這就是作者手法高明的表現。

第一樂章:海和辛巴的船

第一樂章由幾個主旋律組成,是一般 “A-B-C-A1-B-C1”的形式。開始是一個由銅管樂、木管樂和弦樂組奏出短速的主題motif,引出蘇丹沙利亞專橫冷酷的形象。管樂奏出幾個和弦後,有點像孟德爾遜《仲夏夜之夢》的序曲。 隨後,代表王後Scheherazade的小提琴獨奏進入,奏出有點像華彩樂的樂段cadenza,由豎奏伴奏,向蘇丹沙利亞講述一個又一個故事。

忽然,「蘇丹」主題變成一個美麗「海」的主題,我們好像聽到海浪起伏、海浪打在石上而又下滑的聲音。 在「海」的主題的發展中,我們間歇聽到「說故事者」狡獪的語音穿插其間,有時自己也顯得騷亂。 柔和的終曲由雙簧管和長笛交替奏出,並由一支單簧管及三支獨立的小提琴和奏。

第二樂章:卡蘭特王子

「王後」主題又由小提琴奏出,然後巴松管輕快的旋律引入「卡蘭特王子」主題。這個主題和「蘇丹」主題有著微妙的關連,因為我們可聽到後者在低音弦樂部的撥弦pizzicato,然後樂隊突然插入一輪嘹亮的銅管聲,像要喚起戰鬥,再轉變成為使人振奮的進行曲。「卡蘭特王子」主題再現,由巴松管、雙簧管、單簧管與法國號奏出簡單的抒情曲。最後,我們可以聽到「蘇丹」主題和「海」的主題在低音部。

第三樂章:年輕的王子與公主

上一個樂章「見」到海景和戰爭的場面, 現在一個愛情故事展現在我們面前。 「王子」主題由溫柔的弦樂奏出,由令人感官愉快、代表公主的單簧管相和應。公主顯然是一個善舞者,因為單簧管旋律是跳躍的,由亞洲的小鼓聲和中提琴在一旁伴隨。「王後」的聲音突然插入、王子和公主的旋律在終曲部分交纏在一起…..

第四樂章:巴格達的節日;海;船撞毀於石上,石上站立著一個銅的戰士

這樂章差不多以現今電影的蒙太奇手法,將以前幾個樂章的主題以多彩多姿、千變萬化的方式重現,再加入「節日」主題,激烈的節奏相互影響,使我們預見到史塔文斯基Stravinsky的多旋律polyrhythms手法。 我們聽到海上的風暴。由樂隊奏出一輪響亮的銅管樂聲,代表「撞船」。稍後「海」的主題接上,船毀人亡,我們像仍聽到五千年前海濤的撞擊聲。「說故事者(即王後)」的主題再現,樂團首席的小提琴聲在其他撥弦襯托下(蘇丹主題)由「high E」持續一陣而漸趨沈寂—-「蘇丹」主題和「王後」主題終於交纏在一起,蘇丹感於王後的真誠,放棄了殺王後的誓言,與王後同諧白首……。

有一點大家有否註意到,在這首樂曲中,小提琴獨奏占著顯著的地位,每個錄音均列出小提琴獨奏者的名字,但很少由名小提琴家擔任。 無他,這不是一首小提琴協奏曲,並不需要突顯獨奏者,小提琴獨奏者在樂曲中只代表其中一個主題,而樂曲還有其他的主題。 所以一般的獨奏者都是樂團的首席—- 坐在最前面的第一位小提琴手。 輪到他獨奏時也只坐在座位上,不必像演協奏曲般要站立在指揮旁。

這首樂曲錄音眾多,差不多大部份的名指揮都有演繹,各顯看家本領。 這又是一首測試你的「發燒指數」的好曲目:你有一個版本(不論LP或CD)算你有一度。五度「開始發燒」,有十度算「極燒」了。我燒到十八度。

以下所列的都是名家名盤,不必排「龍虎榜」,指揮家都各負盛名,成「一家之言」,各位可因應個人偏好作選擇。

Ansermet的Decca版本最多人追逐,在1958錄音,也是Decca早期身歷聲被受追捧的唱片之一。寬帶深槽,另附加Polovtsian Dances,編號SXL-2268。音效確屬天碟級。

如果你嫌Decca版太昂貴,可考慮買也是在英國印製、在美國銷售的London版,同樣寬帶深槽,由相同母碟製作印模,編號CS-6018。

RCA LS-2208 Living Stereo影子狗版,Pierre Monteux指揮LSO,1958年錄音,說是名盤,相信爭議不大,因為有太多RCA擁躉。

HMV「白金狗」版ASD-251,灌錄於1957年,是身歷聲技術面世的早期錄音。Sir Thomas Beecham指揮他一手創立的Royal Philharmonic,棒下很少平凡的演釋,無論西貝流斯、布拉姆斯、貝多芬、韓德爾、海頓甚至比才的演繹,都令人驚喜。

EVEREST在Belock時代的每一張唱片(Belock是創辦人,故叫Belock版),論錄音水平都是一流之列,比RCA的Living Stereo和Mercury的Living Presence毫不失色。特別由Sir Eugene Goosens指揮LSO的一系列唱片,每一張都值得收藏。但由於Belock經營不善,好大喜功,很快就財政崩潰,以後的品質每況愈下,這些有限的Belock版更形可貴。Goosens每張錄音都非常出色。

DGG鬱金香版(請不要叫「大禾花」,話明是tulips,tulips就不是「禾花」),編號139022,卡拉揚指揮BPO,1967年的錄音。德國版和英國版都一樣靚聲,是天碟。

Kyrill Kondrashin是一位俄羅斯籍指揮,曾為Leonid Kogan和David Oistrakh伴奏多首名小提琴協奏曲而聲名大噪,現今這幾首協奏曲的二首價值美金由5000-10,000元。他長期任荷蘭阿姆史特丹Concertgebouw Orchestra首席指揮,主要替Philips灌錄唱片。這首《天方夜譚》灌錄於1979年黑膠碟的晚期,但其音場寬廣和縱深及定位準確、音色澄如秋水的通透,簡直是直迫黑膠碟黃金時期水準。這個錄音罕有地起用名小提奏家Herman Krebbers任獨奏。唱片編號9500681。

另一個《天方夜譚》的好錄音是PHILIPS,由當年長期任Concertgebouw Orchestra音樂總監的Bernard Haitink指揮,比Kondrashin版早十年灌錄。唱片編號6500410。

Stereolab Demonstration Disc是美國VANGUARD早期的招牌貨的產品,標榜提供給「音樂鑑賞者」用。由Mario Rossi指揮Vienna State Opera Orchestra。唱片編號SRV 103SD。

DGG 2530972,是日籍名指揮 小澤征二在1977年指揮波士頓交響樂團的錄音。

英國EMI和Melodiya合作的唱片,編號ASD-2520。這是在1969年由俄羅作曲家兼名指揮家指揮USSR交響樂的錄音。同唱片兼有Glinka的Russlan and Ludmilla中的Chermormor’s March and Oriental Dance,是罕有的錄音,增加這張唱片收納價值。

德國版Decca編號6.42409,由去世不久、被稱為「二十一世紀最後的指揮大師」Lorin Maazel指揮克里夫蘭樂團在1978年的錄音。

作者按:本篇原刊於《發燒音響》,現經重新刪訂、取消大部分插圖,以適應《掌門天地》體裁。欲窺原貌,可到圖書館找原文參閱。

國家版權局:未授權音樂作品月底前須下線

來源: http://www.infzm.com/content/110578

(新華社/圖)

7月9日,國家版權局發布《關於責令網絡音樂服務商停止未經授權傳播音樂的通知》(下稱《通知》),要求網絡音樂服務商停止未經授權傳播音樂作品的行為,並於2015年7月31日前將未經授權傳播的音樂作品全部下線。

《通知》明確,為加強對音樂作品著作權人權利的保護,規範網絡傳播音樂作品版權秩序,依據《中華人民共和國著作權法》、《信息網絡傳播權保護條例》及《著作權行政處罰實施辦法》等相關規定,以及“劍網2015”專項行動有關工作部署,自2015年7月起,國家版權局啟動規範網絡音樂版權專項整治行動,加強對網絡音樂服務商的版權執法監管力度,推動建立良好的網絡音樂版權秩序和運營生態。

對於在2015年7月31日以後仍繼續傳播未經授權音樂作品的網絡音樂服務商,國家版權局將依法從嚴查處。

目前,在網絡音樂平臺中,未經授權隨意音樂作品使用現象仍較為普遍。QQ音樂、蝦米音樂、網易音樂等幾大App都號稱各自握有一定的正版授權,但仍然免不了灰色地帶的存在。

《南方周末》早前報道顯示,這一兩年,騰訊大手筆地入手了一系列獨家版權,包括《我是歌手3》、《中國好歌曲2》、JVR、相信音樂等。並與華納音樂、索尼音樂——世界三大唱片公司之二——達成獨家版權合作。這意味著,包括周傑倫、五月天、蕭敬騰、韓庚、林俊傑等人在內的一批歌手,都要從其他一切數字音樂平臺下架。

此外,蝦米音樂也往版權上扔了數以億計的人民幣。

某知名網絡音樂服務商負責人在接受《北京青年報》采訪時,對版權局此舉表示贊賞,認為從長遠來看會促進網絡音樂的健康發展。“其實現在比較大的這幾家服務商都沒有惡意侵權的意圖和行為,基本都是按照法律法規來辦事,只是因為相關法律法規目前還不夠完備,所以在有些事情上大家不清楚到底算不算侵權,這就導致了打擦邊球行為和灰色地帶的產生。如果版權局等部門今後能像這樣,給出越來越明晰的限定,我們的正版化進程就會更快,早日形成可持續發展的健康環境,最終得利的還是服務商自己和廣大樂迷。”

開餐廳打知名度 做出世界第一的台灣啤酒 音樂人領軍 金色三麥釀八億年收

2015-06-29 TWM

撰文•黃家慧 《今周刊》二○一四年的商務品牌調查中,金色三麥奪得啤酒類第三名,僅次於台灣啤酒與海尼根。漸漸站穩根基的金色三麥,今年將加速中國展店計畫與新開女性啤酒餐廳,希望在十年內成為華人世界的啤酒領導品牌。 夏日炎炎,來杯沁涼的「蜂蜜啤酒」吧!這是台灣啤酒品牌金色三麥的招牌飲料,光去年就熱銷六十萬瓶。二○一四年第一次參加有「啤酒界奧運會」之稱的世界啤酒大賽(World Beer Cup),即奪得蜂蜜啤酒類冠軍。

門外漢製酒

把廢區變熱點這個釀出台灣世界級冠軍啤酒的金色三麥,去年營業額達八億元新台幣;登陸三年的蘇州分店,也創下兩千萬人民幣(約八千萬台幣)的年營業額佳

績,奠定西進中國的基礎。幕後推手,同時也是龍運集團執行長的葉冠廷表示,未來三年,中國華東區將展店十家;而集團醞釀的第二品牌咖啡小酒館Petit

Doux也即將在八月粉墨登場,專攻女性市場。 ○二年台灣開放民間釀酒,原本從事紡織業、現任龍運集團董事長葉榮發看準當年啤酒市場僅有單一品牌,商機龐大,隨即買下朋友的酒廠、召回還在加拿大就讀音樂的兒子葉冠廷回國協助經營。 毫無釀酒背景的他一回國,直接被父親發配到汐止山區的酒廠,從搬麥子、清洗酒桶學起,「半勞力」的辛苦工作,還意外讓他練出八塊腹肌。

金色三麥原只打算走一般通路的銷售,無奈剛從一般餐廳下手就碰壁。葉冠廷表示,他堅持啤酒一定要冷藏,但一般餐廳只願將冷藏空間留給珍貴食材,認為啤酒只

要加冰塊喝就行,葉冠廷完全無法接受,「全世界哪有啤酒加冰塊的!」這種台灣人自創的啤酒飲法根本就破壞啤酒原本風味。

基於對自家啤酒品質的堅持,因此成立第一家餐廳,設在環亞百貨周圍的一塊露天空地上。啤酒、美食、露天區,營造出歐美特有的戶外飲酒氛圍,不但打開知名

度,也創下月營收三百萬元的好成績。在光鮮亮麗的背後,葉冠廷苦笑回憶,「那是個人家不要的廢區!下雨時沒客人,服務生還要搭遮雨棚,颱風天更慘!」環亞

百貨分店在○七年租約到期隨即結束營業,但目前全台仍有十家金色三麥餐廳。 好市多搶貨 下一步進超商金色三麥酒類業績有兩成來自啤酒,但是主力戰將「蜂蜜啤酒」可不是一開始就存在。葉冠廷勇於創新,堅持每一季推出一款季節性啤酒。蜂蜜啤酒正是在這種堅持創新的信念中醞釀而生。 蜂蜜啤酒○七年推出後,經過逐年調整配方,在○九年獲得東京國際啤酒的「金賞獎」,終於在國際上揚眉吐氣。其實葉冠廷說得很保守,龍運集團品牌事業處公關黃婉旻表示,蜂蜜啤酒銷售在○八年占比就高達五成,可見其受歡迎的程度,得獎後,更大幅度地帶動整體業績上漲。 金色三麥「龍眼蜜」是由全台最大蜂蜜供應商蜂之鄉供應,該公司業務經理葉麗貞回憶,一三年剛和金色三麥採購團隊接觸時,從接洽、測試到下單,就花了一年時間才決定,可見其對品質要求之嚴謹。

○九年美式賣場好市多也找上金色三麥合作,第一句話就問葉冠廷:「你們有爆肝的準備嗎?」當時金色三麥的月產能才六十噸,好市多第一次下單就高達二十噸。

葉冠廷心想,無論如何也要接下這張訂單,立即成立大夜班,還親自率領同仁釀酒、裝酒至凌晨。現在好市多的供貨就占金色三麥的四成,去年全家也找上他們做預

購合作。葉冠廷意氣風發地說,未來勢必要在7-ELEVEn、全家等上架。 中國展店 鎖定高端巿場金色三麥酒廠員工數約七十人,規模僅次於台灣啤酒。葉冠廷將自家啤酒定位為高端產品,期許未來能在華人圈占有一席之地。一二年,第一家進軍中國市場的金色三麥餐廳,在蘇州開幕。 大同大學生物工程學系教授段國仁研究啤酒多年,他分析,台灣啤酒業者要打入中國市場,品牌形象經營相當重要。他以南僑在上海開設的寶萊納餐廳為例,推敲成功原因正是德國寶萊納集團在國際啤酒業享有高知名度。 葉冠廷表示,沒有將第一家店設在上海的原因,正是要先耕耘,從試吃、試飲開始,以客養客,打開知名度。但上海的成本太高,禁不起這樣低調的經營,而蘇州分店前半年的來客率僅一、兩成,現在已達到四成(假日有七成)。

去年,葉冠廷正式全權掌舵金色三麥的營運。今年年初成立「龍運集團」,他擔任執行長一職,除了積極推廣金色三麥的酒廠與餐廳,還有一個重要任務,催生全新

品牌Petit

Doux,由曾任美食部落客的吳建辰負責籌備。今年八月,這家專賣特色料理、法式甜點、還提供啤酒調酒的咖啡小酒館,將在台北巿永康街開幕。 葉氏父子的啤酒大夢正在如火如荼地展開,在台灣已是最知名的啤酒餐廳,中國大業也將隨著上海店七月開張拉開序幕,後年列車將北上開闢日本疆土。 每個國家都有一支特色的啤酒,談到未來的目標,葉冠廷堅定地表示,「希望金色三麥成為華人圈的領導品牌!」讓台灣的啤酒文化也能站上世界舞台發光發熱。 龍運集團 董事長:葉榮發 執行長:葉冠廷(圖)(1981年生)事業體:金色三麥餐飲(2004年)、龍昇釀造製酒廠(2004年),咖啡小酒館Petit Doux(2015年)營業額:2014年8億元 業務:啤酒、餐飲 重要客戶:好市多、全家等 金色三麥的創意煉金術 1. 化腐朽為神奇 將別人不要的空地,改造成飲酒天堂。 2.靠主力品牌闖天下 創新研發蜂蜜啤酒,打出國際知名度。 圖說:打造成德式酒莊的龍昇釀造酒廠,成就葉冠廷輝煌的啤酒國度。 |

音樂150710德伏紮克 四首美國作品 (上篇)

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/07/10/%e9%9f%b3%e6%a8%82150710%e5%be%b7%e4%bc%8f%e6%89%8e%e5%85%8b-%e5%9b%9b%e9%a6%96%e7%be%8e%e5%9c%8b%e4%bd%9c%e5%93%81-%e4%b8%8a%e7%af%87/

音樂150710

德伏紮克 四首美國作品 (上篇): 新世界交響曲、美國四重奏、美國組曲、美國旗清唱曲.

蕭律師執筆: 名曲與名盤系列

Antonin Dvorak (1841-1904)

〈新世界交響曲〉

1891年6月6日,一個 波希米亞屠夫的兒子收到一位美國紐約雜貨店主的太太發來的一封電報,誰會想到就憑這封電報,竟引出四首與美國有關的樂曲。這個屠夫的兒子就是當年四十九歲、布拉格音樂學院作曲教授 德伏紮克Antonin Dvorak,而雜貨店主的妻子就是那個年代深深影響美國人的音樂生活、令人敬重的美國紐約國家音樂學院創辦人兼總裁Jannette Thurber太太。

這四首樂曲其中之一就是現今大受歡迎的交響樂,德伏紮克作品編號95的第九交響樂 「新世界」,另外三首分別是他的作品編號96的F大調弦樂四重奏、鮮為人知的作品編號98b的「美國組曲American Suite」和作品編號102的「美國旗清唱劇American Flag Cantata」。最後兩首樂曲,保證一百個發燒友中九十九個不識。

該封電報邀請 德伏紮克出任紐約國家音樂學院主席,年薪15,000美元,要在學院任教兩年。 這年薪是他當時在布拉格音樂學院拿到的三十倍! 受聘條件還包括每年指揮十場他自己的作品,其中四場要由他教導及訓練的學生在紐約演出,其餘六場在其他城市演出。 同時,他必須每星期教授作曲三天,每次二小時,同時要每星期監督樂團排練四小時。其餘就是他自己的時間了。這項聘任條件無疑是非常優厚.

起初德伏紮克仍三心兩意:他捨不得離開波希米亞的人民和他熱愛的鄉間,但,像無數在十九世紀移民到美國的中歐人,他也響往美國的經濟繁榮和種種社會美德— 總統也只是一位普通的先生!相對而言,波希米亞幾個世紀以來一直受到奧地利統治,淹沒於德國的語言及文化之中。經過多番諮詢朋友的意見,他終於決定走馬上任,在1892年9月27日舉家前赴紐約。

他的蒞臨在美國引起轟動,因為他當時已是眾所週知、享負盛名的作曲家。 1892年10月21日,他舉辨了抵美後的第一場音樂會,演出他的新作—- 三首序曲:In Nature’s Realm、Carnival和Othello。 演出空前成功,獲音樂界一致贊賞,這為他譜寫一首新的交響樂註入新的動力。

1893年初,他開始努力譜寫他的第九交響樂。此曲在5月完成,並於12月在卡尼基音樂廳首演,這又是空前的成功。 每當奏完一個樂章,觀眾就掌聲雷動,德伏紮克每次都要轉身鞠躬答謝,這是罕有的,因為傳統上要奏畢全曲才應鼓掌。

德伏紮克共寫了九首交響樂,而「新世界」是他的最後一首。但是多年來這首交響樂都被稱為他的第五交樂,做成這種編號上的混亂有多個理由—-不單只這首交響樂,就連他所有的交響樂也一樣。 就像他的朋友 布拉姆斯Johannes Brahms一樣,他早年對手稿是一個「冷血殺手」。 他原想將第一交響樂的手稿燒毀,但不知怎的,這稿竟能逃過一劫。 第一交響樂要到1923年才被發現,這就是一切麻煩的根源。

但他也有與布拉姆斯不同之處,就是非常善忘,常把自己作品的先後次序搞亂。在這首交響樂曲的首頁,他寫上「第八」,之後又將它劃去,寫上「第七」,然後又將之劃去。在手稿的邊沿,他好像記起了,便打橫劃了一條線,線上列有三首交響樂的編號(但沒有了第一,他以為被自己毀滅了.),線下有五首,他將「新世界」列為第五。這就是以前叫「新世界」做第五交響樂的所本。其實他自己對編號是非常混淆的。

直到他去世之後,1919年一位捷克的音樂理論家Otakar Sourek將德伏紮德的所有作品重新排列,再在1934年修訂,才將「新世界」定為第九交響樂。

這首樂曲像傳統的交響樂,有四個樂章,論者認為整首樂曲充滿濃厚的美國味度。第一、第三和第四樂章都是光輝的快版,反映美國城市活動的快速感; 第二樂章的緩慢版Largo,描繪廣袤寧靜的美國原野,更採用了黑人靈歌的素材,幽幽地顯露出他一絲絲的思鄉情懷。他罕有地用一支英國號cor anglais做主奏,奏出貫徹整個樂章樸素、蕩氣廻腸的主題,這主題現今聽古典音樂者無人不識──如果你仍然不識即表示你尚未入行。

這首樂曲的錄音多不勝數,許多指揮家已不只一次灌錄這首作品。

Decca SXL-6291

Istvan Kertesz 是少數灌錄了全部德伏紮克交響樂的指揮(另一位也灌錄全套的是Witold Rowicki,替Philips灌錄,也非常精釆.),他被公認是最權威的德伏紮克演繹者之一。他在上世紀六十年代指揮LSO,替Decca灌錄的全套交響樂,每一張都是天碟,非常值得收藏,特別是最後三首。

DGG 138127

老牌指揮Ferenc Fricsay的DGG的1960年名錄音。這錄音在當年仍叫「第五」。近代Speakers Corner曾將它再發行。

Columbia SAX-2275

卡拉揚曾灌錄這作品多次。這是他在1958年替英國Columbia灌錄的身歷聲「銀藍」版。你如嫌它貴,又想聽靚聲,可考慮買德國版,唱片編號是SMC-80975「紅金」版。

DGG 138922

這張是卡拉揚當上了柏林愛樂管弦樂團音樂總監後的第一個錄音,灌錄於1976年,記住要買鬱金香(港臺人無理地叫「大禾花」)版。

Decca SXL-200

Rafael Kubelik是演繹波希米亞作曲家權威之一,他指揮VPO,是他有名的錄音。

DGG 2531098

Karl Bohm在1978年替DGG的錄音。

Philips 802787

Lorin Maazel在1964-1975年任柏林電臺交響樂團首席指揮期間,為Philips灌錄了一批唱片,「新世界」是這批中出色錄音之一,灌錄於1966年,是他音樂藝術的頂峯之作。

CBS MS-6066, Philips 835520AY Hi-Fi Stereo

Bruno Walter「重出江湖」指揮專為他錄音而新組成的Columbia Symphony Orchestra,灌錄了德伏紮克兩首交響樂:第八和第九(以前分別叫第四和第五)。這首「新世界」灌錄於1959年。如果你能找到Philips Hi-Fi Stereo版更佳。

Eterna 825378

這是一張前東德的唱片,識者不多,其貌不揚,卻保證是天碟,由當年負盛名的Konwitchny領導Bamberg交響樂團的精采演繹。

本篇初刊於《發燒音響》2015年六月號月刊,現加修訂以適應《掌門天地》體裁,主要是刪去全部圖片。

宋柯談高曉松和阿里音樂:我們用一兩個小時就統一了意見

來源: http://www.iheima.com/news/2015/0715/151030.shtml

宋柯

我跟曉松兩個作為內容行業的老兵,已長達20年,對行業目前所處的低迷狀態的前因後果理解比較深。也深感目前在互聯網娛樂領域里,音樂是相當滯後的。所以,我們很想跟一個互聯網企業合作,親身介入到數據娛樂音樂新時代里,探索所謂新的商業模式,新的服務模式和音樂生態。我覺得我跟曉松還是有這樣的能力的。

阿里作為最領先的互聯網企業,我想應該是個非常完美的合作對象。

我跟曉松是20年的老搭檔了,加入阿里音樂以後,分工會很明確:他主外,負責內容和戰略;我主內,負責經營和管理。對於阿里音樂未來的發展方向,我們是有默契的,可能這看起來是個很大的話題,但我們用一兩個小時就統一了意見。

對於阿里音樂的未來發展,我們的看法是一致的,就是希望在新的數字時代創造出更好的商業模式,為這個行業做些小貢獻。

阿里音樂是阿里巴巴繼電影、數字娛樂後,在文化娛樂領域的新布局。 馬總(馬雲)一直想在音樂這個領域建立自己的生態,借由互聯網的影響對音樂行業做些改良,使其能更健康的發展。

關於具體的業務構想和規劃,目前還不方便對外透露,在進一步研討中。阿里音樂此前整合了天天動聽和蝦米音樂,它們在各自領域里都有一些用戶和服務優勢,我們會基於這些已有資源好好發揮,爭取為消費者創造一些性價比更高的服務。

————————

在愛奇藝自制綜藝節目《奇葩說》第二季上,高曉松不再擔任導師。他在早前的微博中曾說:“今年會在音樂上踏踏實實做些事。”在加入阿里音樂以前,宋柯、高曉松應許家印的邀請,雙雙任職於恒大音樂。彼時的恒大音樂旗下主要有4大塊業務,分別是:音樂版權的運營;音樂節的商業運作;傳統唱片和經紀業務;其他商務合作。在恒大音樂,宋柯主抓商業和品牌,高曉松則全面把控內容。

高曉松在微博對此表態,“從1995年我和宋柯成立麥田音樂,整整20年過去了。阿里音樂集團將是我倆音樂職業經理人生涯的最後一站。”

此次成立的阿里音樂集團由阿里巴巴集團旗下的兩款音樂服務應用蝦米音樂和天天動聽合並而成。根據比達咨詢2014年度調查數據顯示,在中國數字音樂平臺的市場份額中,天天動聽占17.3%,蝦米音樂占4.6%,合並後,兩者市場份額累積達到21.9%。

此前,蝦米音樂走專業音樂人路線,天天動聽主打大眾用戶。阿里希望新加入的高曉松和宋柯能憑借其各自在音樂文化領域的資歷、經驗和人氣,整合阿里已有的音樂資源,建立起自己的音樂生態圈,同時為藝人最大化挖掘潛在商業價值。加上阿里巴巴數億用戶所產生的大數據,阿里音樂可以反向輸出給唱片公司,開發出更大的商業價值,打通阿里巴巴集團“數據”與“娛樂”的核心脈絡。

在阿里巴巴未來的戰略方向上,文化娛樂是其中重要一環。馬雲曾說:“好萊塢對美國最大的貢獻是傳遞美國價值觀,客觀上形成了美國獨特的價值體系。所以,中國也需要把這些價值挖掘出來。阿里巴巴會加大對文化產業的投資。”此前,阿里投資文化中國,改名阿里巴巴影業,分別入股華誼兄弟、光線傳媒,成為大股東。

版權聲明:本文作者卡西,文章為原創,i黑馬版權所有。如需轉載請聯系微信號zzyyanan。未經授權,轉載必究。

高曉松任阿里音樂董事長,稱“職業生涯最後一站”

來源: http://www.iheima.com/news/2015/0715/151024.shtml

7月15日下午2點,阿里巴巴在其官方微博宣布,“阿里成立音樂集團,高曉松宋柯加盟”。高曉松任阿里音樂集團董事長,宋柯任阿里音樂集團CEO。目前阿里旗下擁有的音樂業務主要為蝦米音樂和天天動聽。

在愛奇藝自制綜藝節目《奇葩說》第二季上,高曉松不再擔任導師。他在早前的微博中曾說:“今年會在音樂上踏踏實實做些事。”宋柯在加盟阿里之前,為恒大音樂公司董事長,高曉松則為該公司音樂總監。這次加盟阿里行為為二人的合約到期後的決定。

高曉松在微博對此表態,“從1995年我和宋柯成立麥田音樂,整整20年過去了。阿里音樂集團將是我倆音樂職業經理人生涯的最後一站。”

此次成立的阿里音樂集團由阿里巴巴集團旗下的兩款音樂服務應用蝦米音樂和天天動聽合並而成。根據比達咨詢2014年度調查數據顯示,在中國數字音樂平臺的市場份額中,天天動聽占17.3%,蝦米音樂占4.6%,合並後,兩者市場份額累積達到21.9%。

此前,蝦米音樂走專業音樂人路線,天天動聽主打大眾用戶。阿里希望新加入的高曉松和宋柯能憑借其各自在音樂文化領域的資歷、經驗和人氣,整合阿里已有的音樂資源,建立起自己的音樂生態圈,同時為藝人最大化挖掘潛在商業價值。加上阿里巴巴數億用戶所產生的大數據,阿里音樂可以反向輸出給唱片公司,開發出更大的商業價值,打通阿里巴巴集團“數據”與“娛樂”的核心脈絡。

在阿里巴巴未來的戰略方向上,文化娛樂是其中重要一環。馬雲曾說:“好萊塢對美國最大的貢獻是傳遞美國價值觀,客觀上形成了美國獨特的價值體系。所以,中國也需要把這些價值挖掘出來。阿里巴巴會加大對文化產業的投資。”此前,阿里投資文化中國,改名阿里巴巴影業,分別入股華誼兄弟、光線傳媒,成為大股東。

作者辛俊韜,由田牧編輯,文章為原創,i黑馬版權所有。如轉載請聯系zzyyanan授權。未經授權,轉載必究。

阿里成立音樂集團 高曉松任董事長宋柯任CEO

0

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2015-07-15/930334.html

7月15日下午消息,阿里巴巴集團宣布,成立阿里音樂集團,高曉松出任董事長,宋柯出任CEO。

7月15日下午消息,阿里巴巴集團宣布,成立阿里音樂集團,高曉松出任董事長,宋柯出任CEO。

阿里巴巴集團表示,阿里未來兩大重要戰略方向之一是文化娛樂,致力為消費者提供更多的精神、文化領域的服務和產品。目前,阿里集團已有阿里影業、家庭生活等布局,此次成立阿里音樂是又一次重要落子。阿里音樂將專註在音樂領域,全面整合蝦米、天天動聽等阿里所有音樂業務,為用戶提供更好的產品和服務。

阿里巴巴集團同時表示,高曉松、宋柯在中國音樂、文化領域有著舉足輕重的地位,同時深受眾多用戶的喜愛。希望兩位運用阿里在互聯網、大數據等基礎能力,結合在音樂文化領域的多年積累,為整個行業帶去更多化學反應。

據悉,高曉松和宋柯在今年早些時候與上一家公司合約先後到期後,雙方開始接觸,數月溝通,最終加盟擔綱阿里音樂。

蝦米音樂和天天動聽組成阿里集團在無線互聯時代的音樂矩陣,與眾多唱片公司有著緊密合作,擁有千萬級的正版歌曲在線提供給用戶,同時為原創音樂人提供直接抵達受眾的平臺。

-

新浪科技

新浪科技

-

李怡

李怡

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

每經網客戶端推薦下載

每經網首頁

書摘 | 音樂產業入侵者:丹尼爾·埃克與Spotify

來源: http://www.iheima.com/news/2015/0720/151092.shtml

32歲、有點害羞的埃克來自瑞典。他是流媒體音樂軟件Spotify公司的創始人,公司總部位於瑞典首都斯德哥爾摩,不過他的活動中心逐漸轉向美國紐約,而資金則主要來自矽谷。時下數字領域的不少同儕們都深深地感到一種迫切需求:只有打破傳統束縛,才能拯救新興產業,而對於唱片產業而言,埃克擁有明顯的優勢:網絡黑客們已經開始了這項工作,而史蒂夫·喬布斯和iTunes則在很大程度上終結了它。很多人認為埃克是音樂產業最重要的人,甚至算得上一名“白帽黑客”。2014年,當蘋果公司以32億美元的高價收購了Spotify最大的競爭對手Beats(包括Beats生產的高級耳機系列)時,25%的錄制唱片收入都是通過流媒體這個渠道實現的。

整個音樂產業等待丹尼爾·埃克的出現已經十多年了。或者更具體地說,是等待一個人——無論他是誰,只要他能夠做到以下兩點就行:創造出比盜版產品更能吸引用戶的東西,同時提供一套可持續的盈利模式。

在目前的互聯網技術領域,谷歌提供搜索引擎, Facebook確認個人身份,亞馬遜引領零售界,而埃克希望Spotify獨霸原聲音樂界。就像他自己描述的那樣:“我們要把音樂帶到派對上。”這也解釋了他那些睡眠時間不規律的工程師們 24小時倒班的原因:比起單純的音樂播放器——盡管它擁有創新模式,能夠及時、免費、通過合法途徑幫你獲取幾乎所有聽過的歌曲, Spotify的終極目標卻是建立一個完整的音樂生態系統。

對於用戶來說,Spotify頗具吸引力:該服務平臺的2400萬名活躍用戶(數據截至 2014年年中,在過去一個月內使用Spotify聽過音樂的用戶)能夠在電腦上欣賞超過2000萬首歌曲,所付出的代價不過是偶爾收聽一段廣告。Spotify具有 iTunes的快速和便捷、Napster的靈活和廣度,以及在線電臺服務潘多拉(Pandora)極具誘惑力的定價模式。並且,與上述行業先行者不同的是,Spotify從誕生之初就具備了社交網絡的功能,用戶可以通過網站工具與朋友分享自己的播放列表——在 Spotify推出Facebook版本後的第一個月,就有超過 10億首歌曲得到分享和傳播。

索尼音樂( Sony Music)瑞典公司負責人馬克 ·丹尼斯( Mark Dennis)表示,自2008年 Spotify創立以來,憑借自身努力就遏制了瑞典音樂產業十多年來持續走低的營收趨勢。到了 2011年,瑞典音樂產業出現了自20世紀90年代美國克林頓政府執政以來的首次營收增長,其中,Spotify占到 50%的銷售份額,相比2010年的 25%有明顯增長,而瑞典長期以來一直都是盜版音樂的溫床。

由此推斷,在全球範圍內,音樂產業或許找到了起死回生的“靈丹妙藥”。目前,大約 25%的 Spotify用戶訂閱了付費服務,那意味著 1 000萬人對埃克的產品抱有信心,從而支持他展開與蘋果、亞馬遜和谷歌三方面的競爭,通過免費提供音樂產品,最終拯救唱片行業。

20世紀90年代末期,14歲的埃克就投身到互聯網開發狂潮中,開始在學校的計算機實驗室創建商業網站。高中畢業後,埃克進入瑞典皇家理工學院( Sweden’s Royal Institute of Technology)學習工程學。 8個星期後,他意識到第一學年的教學內容完全以理論數學為主,於是他就輟學了。很快,一家位於斯德哥爾摩、名為 Tradedoubler的網絡廣告公司找到埃克,請他開發一個程序,以幫助他們匯報已簽訂合同的網站的情況。埃克開發出的程序十分高效,以至於該公司在 2006年出價 100萬美元購買了這個程序的使用權,而埃克通過出售相關專利又賺得 100萬美元。

然而,情況很快急轉直下。這位 23歲白手起家的百萬富翁,獨自居住在斯德哥爾摩南部 32千米外的森林里,忍受著瑞典難熬的嚴冬,還有折磨人的抑郁癥。他當時已經創建了三家科技公司,但他開始考慮想要成為一名職業音樂人,並打算以此謀生。埃克會彈吉他、貝斯、鋼琴,會打鼓,會彈鋼琴,還會吹口琴,只是不擅長唱歌。“靠音樂我可能發不了財,不過養活自己還是沒問題的。”隱居在森林的日子里,埃克最終決定要用某種方式把驅動自己的兩種激情——音樂和技術結合起來。也是在這段時間里,埃克開始與 Tradedoubler公司董事長馬丁 ·羅倫松( Martin Lorentzon)往來。羅倫松比埃克大 15歲,但仍然活力十足,每天健身兩次。作為縱橫矽谷的資深人士,羅倫松曾在知名搜索引擎公司遠景公司任職,並於 2005年將 Tradedoubler公司上市,凈賺 7 000萬美元。由於不再親自參與公司的日常運營,羅倫松同樣感到空虛無聊、漫無目的。

“當我遇到丹尼爾時,我有一種很強烈的感覺,”羅倫松說,“要想跟一個人做搭檔,我們之間必須有兄弟般的情誼,因為我們將共同面臨很多問題。一家公司的價值,就是你和搭檔一同解決的問題的總和。 ”

羅倫松和埃克都處在一種獨特的狀況下:前者不再需要錢,而後者不再在乎錢。因此,他們決定忽略盈利問題,一心進行顛覆性變革。他們的目標是音樂產業。“令我困惑的是,盡管人們現在比以往任何時候聽的音樂都多,並且制作音樂的藝人風格也更加多元化,但整個音樂產業卻每況愈下。”埃克說道。計劃初步成型後,他們招募了一批工程師,然後把新團隊帶到西班牙巴塞羅那開派對慶祝,一起聆聽了埃克稱為“怪異的德國電子流行樂”的音樂。然後,他們正式開工了。

回到斯德哥爾摩後,他們借鑒了蘋果公司 iTunes的界面以及三星公司生產的黑色純平電視的平滑流暢風格,並且創建了第一個產品原型。與那些發布盜版音樂的網站不同,直到與唱片公司簽好協議後,埃克才正式推出 Spotify。“我們希望表明,我們並不像其他網站那樣,利用唱片公司的產品為自己撈錢。”埃克說。

埃克最初的目標是獲得全球音樂版權,雖然得到律師弗雷德 ·戴維斯(Fred Davis)的幫助,但卻很快遭到拒絕。因此,他將主要目標放在歐洲授權許可上,本來以為三個月就能搞定,結果花了兩年才辦成。埃克及其團隊對唱片公司高層窮追不舍,試圖說服他們: Spotify免費,並且基於廣告的盈利模式必將促進唱片的銷售量。可惜沒有一個人願意埋單。“他們會說,‘噢,聽起來有點意思’或者‘給我發點數據來看看’,”埃克笑了起來,“我當時只有 23歲,很單純地認為,‘哇,自己幹得不錯,這事肯定能成’。”

最終,埃克還是在 Spotify上加載了盜版的音樂,並把樣品演示發給唱片業高層。這終於引起了他們的註意。“對於 Spotify,如果人們不親自試試看,就體會不到它的好處,”埃克說,“之後,他們還會把它推薦給自己的朋友們。”就在埃克與這些唱片公司談判的時候, Spotify耗盡了資金。除了員工工資和日常開銷之外,埃克和羅倫松還承諾預付 100萬美元給唱片公司,以獲得音樂庫的使用權。沒有風險投資人對他們感興趣。為了繼續維持 Spotify,除去羅倫松最初投入的 100萬歐元種子資金,他們又投入了將近 500萬美元。“我們賭上了自己的全部家當,有時我們甚至賭上整個公司,”埃克說,“我們被信念而非理性指引,因為理性告訴我們,這一切幾乎是不可能的。 ”2008年 10月, Spotify在斯堪的納維亞半島、法國、英國和西班牙上線運營。而最終與美國相關方面達成運營協議,則花費了將近三年的時間。

“他是唯一有耐心在唱片產業達成目標的科技創業者,”曾經幫助 Spotify打開美國市場並促成與 Facebook合作,如今也是 Spotify董事會成員的肖恩 ·帕克說,“埃克擁有一種禪修般的耐心以及在壓力和挫折下免於崩潰的能力。他一次又一次地將自己置於一種普通人會甘心認輸的境地。”當我和埃克在他的辦公室聊天時,他正襟危坐,紋絲不動,就像一尊來自瑞典的佛陀。他講話時,全身唯一在動的只有嘴巴,甚至連那冰藍色的眼珠都沒有眨一下。

2011年,剛過完感恩節,在紐約市格林尼治村的斯蒂芬·韋斯工作室( Stephan Weiss Studio),埃克跳上光滑的白色舞臺,面對舞臺下面一群忙於打字的記者和一排準備就位的直播攝像機。他必須大力宣傳自己的平臺,制造轟動效應,從而促使各大唱片公司、音樂人和開發者們興奮地聯手合作。

埃克不需要拉攏投資者。過去幾年來,他的投資者候選名單急劇增加。Spotify已經從瑞典一家小型融資公司成長為一家由李嘉誠、肖恩·帕克和知名風投公司創始人基金等社交媒體精英共同融資打造的重量級公司,以上投資方共計投資了超過 5 000萬美元,賦予該公司 2.5億美元的估值。據稱,在 Spotify新平臺新聞發布會之前的幾個月,俄羅斯投資巨頭DST、美國風投公司加速合夥公司(AccelPartners)及凱鵬華盈(KleinerPerkins)再次向 Spotify投資近 1億美元,使其估值達到 10億美元。“丹尼爾是我們必須並且非常希望合作的創業者,”加速合夥公司投資人吉姆 ·布雷耶(JimBreyer)表示,“我們最看重的一點是,他把對於音樂的激情和盡可能便捷地發現並分享音樂的創意結合了起來。”埃克仍然持有 Spotify公司 15%的股份。得益於種子資金,羅倫松擁有約 20%的股份。據估計,到 2014年夏天,公司的估值將上升到 40億美元,兩人的身價都將達數十億美元。

版權聲明:本文由iheima編輯,文章為原創,轉載請聯系 zzyyanan 授權。未經授權,轉載必究。

Next Page

.jpg)