- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

借《風雲》說投資 止凡

來源: http://cpleung826.blogspot.hk/2015/01/blog-post_31.html昨晚收到blog友的電郵,貼來一張信報的文章,講述漫畫家馬榮成先生的投資之道,止凡很快看過,覺得的確值得分享一下。

Fida留言:

止凡兄你好。

圖解美高梅中國:賭業風雲 徐佳傑

http://xueqiu.com/7813497513/39882819我又來啦!!

這次放出的是一彈假期特輯,藉著$美高梅中國(02282)$ 說一說港股特色:澳門賭業的輪廓。(只是輪廓,複雜的倫家說不清楚)

順帶躺槍的公司有:$澳博控股(00880)$ $永利澳門(01128)$ $金沙中國有限公司(01928)$ $銀河娛樂(00027)$ $恆生指數(HKHSI)$ 等。

利益披露:本人不持有以上標的,未來72小時內也不打算交易。

好了!廢話不多說,Let's 上乾貨。

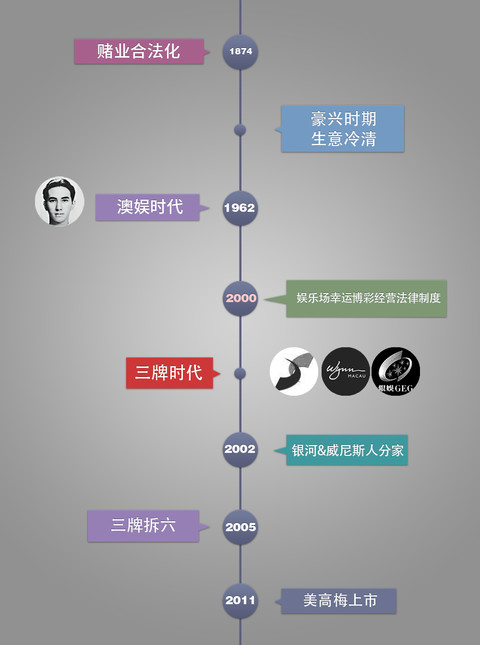

Part 1、賭城歷史

澳門雖然從1847年開始賭業合法化,但一直經營的平平淡淡沒有起色。直到1962年何鴻燊(那個時候的何鴻燊是不是小鮮肉!)成立了澳娛,拿到了賭業專營權。不過一開始,澳門的賭業主要依賴的是香港客。這個情況直到2002年的賭牌改革,以及後來自由行的推出才得到了改變。

Part 2、賭牌結構

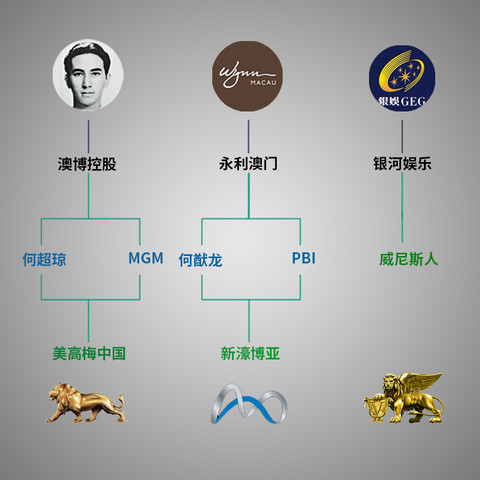

原本澳門政府打算將賭牌發給銀河娛樂,是看中它背後的美國威尼斯人(他在拉斯維加斯成功的經驗)。但由於呂志和先生與威尼斯人經營理念不合產生分歧,在即將簽約時鬧翻鳥!(給政府出難題是不對滴!),於是澳門政府採取了創新的辦法,同意將賭牌轉批一次,大家分開經營。於是就有了下面這個結構:

對了對了,永利也不簡單哦,他可是世界五大賭王:史蒂芬永利的參股企業!

轉批牌照之後,並未影響原來澳門規劃的賭業格局。即:何鴻燊家族至少佔有市場三分之一。(何超瓊是何鴻燊的女兒,與美國美高梅合作開設了中國美高梅。何猷龍作為何鴻燊的兒子,則與澳洲的PBI合作,得到了永利的牌照轉批)很亂有木有。

Part 3、澳門為神馬特別

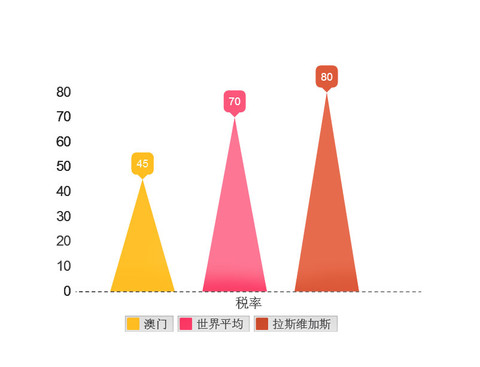

澳門的牌照稅應該為35%左右,加上雜七雜八的費用,約為45%。已經很高了有木有。博彩行業是個印鈔機啊!不多抽稅怎麼行!世界平均為70%,而拉斯維加斯則高達80%!正式由於稅率上的優惠,也讓澳門的賭業發展更為迅速,僅僅10年間就超越了老牌對手拉斯維加斯,賭業收入甚至達到了LV的七倍之多。

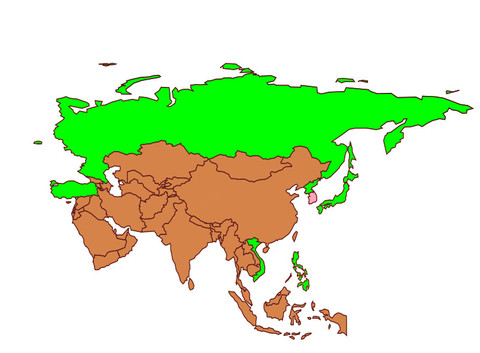

目前世界上,確實有很多國家想與澳門一爭長短。請看下圖:

我找了張世界地圖標了個色~~。目前亞洲有一定知名度的賭場無非就這些國家。你沒看錯,確實有朝鮮啦。具體情況網上搜一下啦,這裡不方便說!

但一個兩個不成規模的賭場,是無法與澳門這樣的賭城競爭的。以本賭徒旅歐時的經歷來看,儘管很多小鎮有賭場,譬如戛納的Grande Casino

,勃朗峰山腳下的霞慕尼賭場。他們佔據了天時地利和富人資源,卻始終不如歐洲賭城蒙特卡洛。原因就在於規模!

,勃朗峰山腳下的霞慕尼賭場。他們佔據了天時地利和富人資源,卻始終不如歐洲賭城蒙特卡洛。原因就在於規模!賭業的繁榮和他產業的集中度是有密切關聯的。譬如南京路步行街上的店舖越多,買買買的人,逛街的人也會越多!萬達的招商力度越大,品牌商入駐越多,砍手黨的光顧就會越多。本質是一樣的。

好了,現在這裡剎車。否則會被和諧的!

Part 4、美高梅&行業特色。

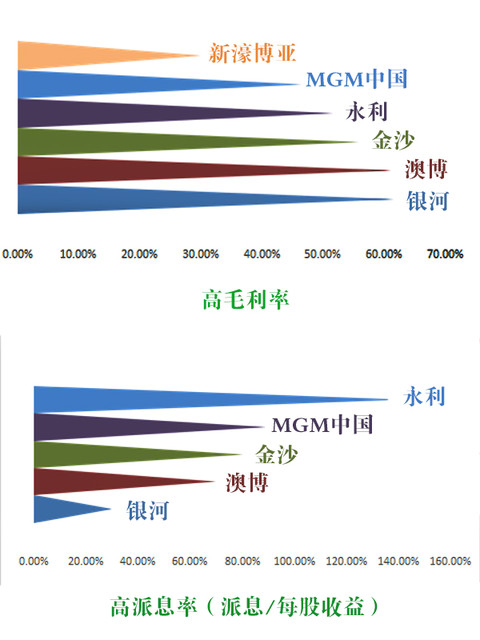

賭業股因為暴力的緣故(你看看那毛利率,嚇人滴)。通常派息非常大方。上圖數據依照2014年情況來算,將分給股東的特別花紅(那也算分紅的呀!)也算在內。永利情況有些特殊。除了銀河娛樂有些小氣之外,其餘幾位都是大土豪!

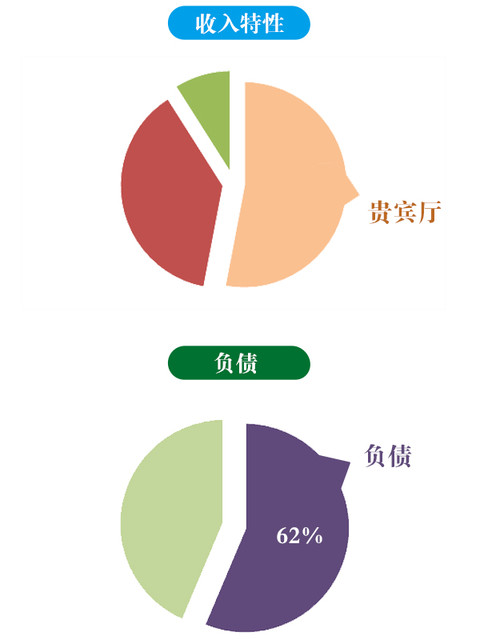

賭業符合大多數行業的特性,即20%的富人貢獻了80%的財富。上圖為美高梅數據,各家賭場的數據大同小異,莫不如是。咦?為神馬美高梅的負債辣麼高?

情況是這樣的:

美高梅作為後起之秀(當然,永利也不算老手)。有很多需要發展的項目,所以資金壓力略大。

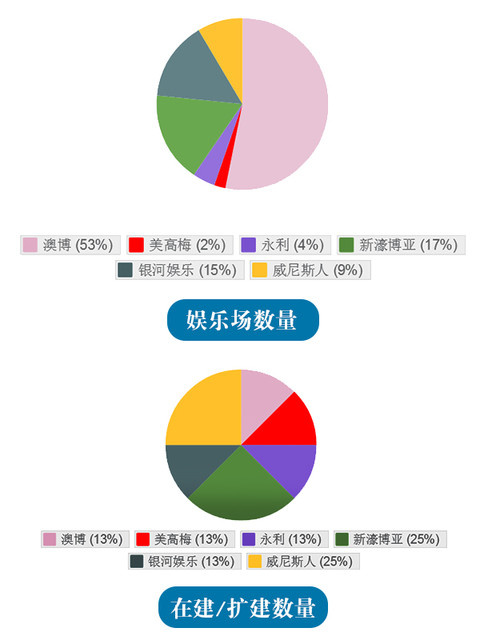

上圖統計了各家的娛樂場數量,以及即將在建的數量。(注意,由於很多賭場將一家酒店內的一個賭場拆分為多個娛樂場,本人統計時將其合併為一個計算,所以導致與主流數據又差異,但並不妨礙觀察)。

目前澳博是妥妥的老大,但是盈利能力大不如前。美高梅僅依靠自己的一個酒店,一個大娛樂場賺錢,有些力不從心。金沙,永利,銀河奮起直追!

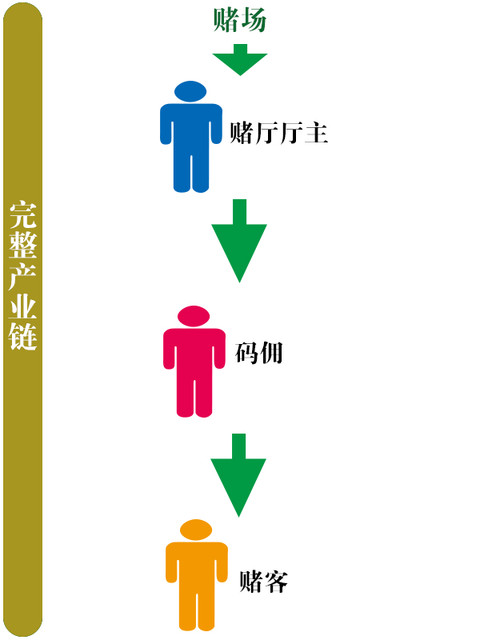

Part5、完整產業鏈

為什麼賭業對於澳門如此重要,為什麼能夠佔到澳門80%的GDP。事情是這樣的:

因為這不僅僅是建一個賭場的事兒。他涉及到了方方面面的利益。每個賭廳都有廳主,他們僱傭碼傭,讓碼傭去別的地方(你們懂的)去找賭客,讓那些VIP賭客們在賭的同時社交一下啦神馬的。這都不是重點。重點是:於是這個行業就牽涉了一條龐大的產業了,和巨大的人群。

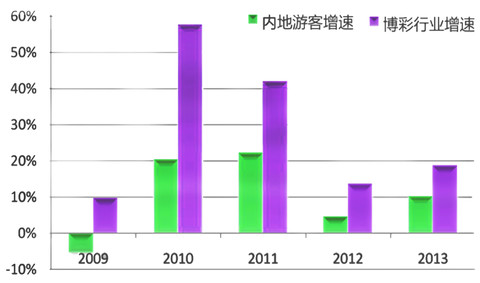

Part 6、遊客,還是遊客

這個圖有點醜,是俺外面找來的,不要嫌棄。

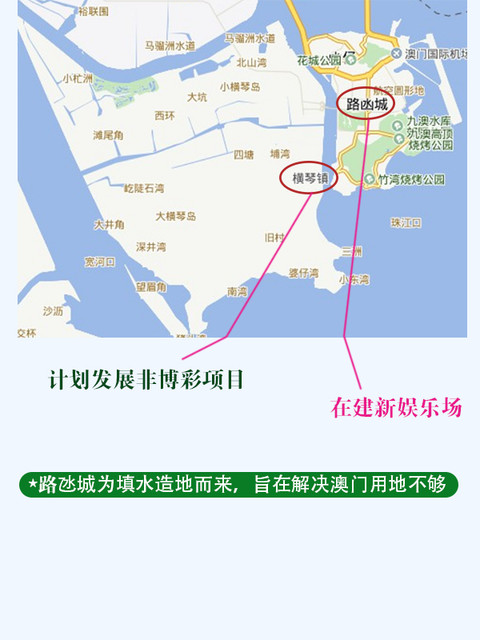

從圖中可以得知,澳門博彩行業的增速,與遊客增速幾乎是正關聯的。而且目前已經極大的依賴內地VIP賭客。鑑於澳門目前的接待遊客能力已經接近上限,所以未來的增長……。

Conclusion:囉囉嗦嗦沒頭沒尾的說了一堆,我想說啥呢。美國有拉斯維加斯,有大西洋城,而中國有澳門。這是幸運,是禮物。這個行業發展只要法治完善,能夠很好的回饋社會。

賭博業是一個強週期行業,高密度震盪的行業。需要由旅行業來緩和,才能平衡當地經濟的發展。這也是為什麼政府始終重申,要把澳門建設成國際級旅遊度假區,甚至將橫琴批給澳門。只有當旅遊生態落地生根,澳門的賭博業才能成熟穩定繁榮的發展,而避免前些年的粗狂豪邁。這個故事沒有Ending……我做的圖還沒有玩兒……挖個坑,等日後有機會繼續。賭業太龐大,幾張圖是說不完的。

今天粗粗說一下啦~~(要你們關注我啦魂淡)

聲明:文章圖片為本人製作,轉載務必註明出處。

15年風雲變幻:納指終創新高,科技圈的主角已變

來源: http://www.gelonghui.com/portal.php?mod=view&aid=2245|

本帖最後由 jiaweny 於 2015-4-26 08:53 編輯 15年風雲變幻:納指終創新高,科技圈的主角已變 作者:bloomberg 納斯達克指數在23日突破了15年前(即2000年3月10日)互聯網泡沫破裂前夕創造的一個記錄。後來,由於互聯網泡沫破裂,納斯達克暴跌78%。 那個時候,馬克·紮克伯格(Mark Zuckerberg)還是一個高中生,在“新經濟四騎士”(即Sun Microsystems、甲骨文、思科和EMC)的推動下,科技行業不斷走向繁榮。這一次,科技股持續走強是因為Facebook、谷歌、亞馬遜和蘋果等科技巨頭表現搶眼。以蘋果為例,在2000年的時候,其是一家身陷困境的電腦廠商,如今卻已成為世界上最具價值的公司。 雖然今天有些事情與2000年的時候有著驚人的相似之處——風險投資再次湧入,科技公司用免費的午餐、美酒、盛大的派對等服務來吸引並留住員工——但這一次的科技行業繁榮時期卻呈現出與上一次截然不同的面貌。 下面就來看一看過去和現在推動科技行業走上繁榮的企業和個人,同時也希望這一次能有一個更為圓滿的結局。 最火爆的IPO交易

(卡爾·揚可夫斯基,2001年;馬雲,2015年) 過去:在手持設備制造商Palm IPO(首次公開募股)期間,CEO卡爾·揚可夫斯基(Carl Yankowski)做了精心的打扮,以慶祝公司成功上市。據報道,在Palm股票正式開始交易的那一天,揚可夫斯基穿了一件有細條紋的西裝,西裝上還繡有金線。這身打扮顯得“很土豪”,也與當天的場合相配:Palm融資8.74億美元(按今天的美元計算相當於12億美元),一舉成為當時規模最大的科技企業IPO,還推動納斯達克指數創歷史新高。不過,揚可夫斯基卻在不到兩年後黯然離開。他曾是索尼高管,在IPO前幾個月剛剛加入Palm。 現在:12億美元?這仍然難買阿里巴巴創始人馬雲一笑。去年9月份,這家中國電商巨頭在IPO交易中融資250億美元,是有史以來規模最大的一樁IPO交易。在上市首日,馬雲穿了一件很普通的黑色西裝亮相。阿里巴巴的市值如今已超過亞馬遜,而馬雲也在全球最富有的20人名單中上榜。 最熱門創業公司掌門人

(謝爾蓋·布林和拉里·佩奇,2005年;特拉維斯·卡蘭尼克,2014年) 過去:1998年,謝爾蓋·布林(Sergey Brin)和拉里·佩奇(Larry Page)用Sun Microsystems聯合創始人安迪·貝克托斯海姆(Andy Bechtolsheim)資助的10萬美元創辦了谷歌,當時他們二人剛剛從斯坦福大學畢業。次年,谷歌就吸引了Kleiner Perkins Caufield & Byers(以下簡稱“KPCB”)和紅杉資本的註意,這兩家矽谷最知名的風險投資公司向谷歌投資了2500萬美元,而這筆投資已經讓他們獲利數十億美元。 現在:特拉維斯·卡蘭尼克(Travis Kalanick)如今是打車應用Uber的CEO,這家公司的估值達到400億美元,是美國創業公司中最高的。卡拉尼克在去年12月剛剛融資12億美元,如今另一輪10億美元融資也即將完成。巧合的是,谷歌是Uber最大的股東之一,領投了這家熱門創業公司實施的一輪2.58億美元融資。但現在,這種關系非但沒有拉近兩家公司的距離,反而令他們漸行漸遠。 最受關註的創業失敗者

(朱莉·溫賴特,2005年;盧卡斯·杜普蘭,2014年) 過去:Pets.com就是互聯網繁榮與蕭條時期的典型代表,這家創業公司通過IPO交易融資1.1億美元,但在運營短短兩年後即宣布破產。即便亞馬遜是Pets.com投資方,而美林證券公司也擔任其IPO交易承銷商,但這些支持都未能挽救這家公司。不過,Pets.com CEO朱莉·溫賴特(Julie Wainwright)又重振旗鼓,後來創辦了奢侈品代銷平臺RealReal並擔任CEO。 現在:到目前為止,Clinkle就像是一輛年久失修的“老爺車”。2013年,這家支付應用從包括彼得·泰爾(Peter Thiel)在內的眾多知名投資人那里融資2500萬美元,但在一年後即消耗掉了其中大部分資金,期間Clinkle卻沒有推出一款產品,也沒有任何收入。在這一年的時間里,這家由盧卡斯·杜普蘭(Lucas Duplan)創辦的企業白天在辦公室舉辦化妝舞會,晚上則舉行狂歡酒會。正如彭博社記者亞當·薩塔里亞諾(Adam Satariano)所寫,“有關Clinkle的一切事情似乎都與矽谷的氛圍格格不入”。Clinkle似乎最終見到了光明:據TechCrunch網站今年1月份報道,這家公司放棄了之前開發支付產品的宏偉計劃,轉而圍繞借記卡打造獎勵系統。 發明家

(馬克·安德森,1996年;埃隆·馬斯克,2014年) 過去:“黃金極客”馬克·安德森(Marc Andreessen)與別人攜手編寫了第一款被廣泛使用的網絡瀏覽器Mosaic,幫助將互聯網推向普通用戶。安德森參與創辦的網景公司也推動互聯網走向繁榮。該公司在1995年實施IPO,在上市交易的第一天,股價收盤大漲108%。 現在:21世紀的實業家埃隆·馬斯克(Elon Musk)正借助於特斯拉的力量,向普通大眾推廣電動汽車,而他創辦的私營太空探索公司SpaceX則讓太空旅行變得不再像以前那樣遙不可及。在業余時間,這位PayPal的聯合創始人還擔任了太陽能電池板廠商SolarCity董事會主席,還希望打造一種名為Hyperloop的超高速交通系統。 移動領域霸主

(約瑪·奧利拉,2001年;蒂姆·庫克,2014年) 過去:2000年,諾基亞還是全球最大的手機廠商,以及歐洲市值最高的公司。2000年2月,由約瑪·奧利拉(Jorma Ollila)擔任CEO的諾基亞宣布了1拆4的拆股方案,這也是該公司在11個月內第二次拆股,在這11個月的時間里,諾基亞股價上漲了兩倍以上。 現在:蘋果在智能手機市場的份額可能並不是最多的——這一頭銜歸屬於谷歌的Android平臺——但由蒂姆·庫克(Tim Cook)掌舵的這家公司卻憑借其移動設備賺得盆滿缽滿。蘋果2015財年第一財季的利潤達到創紀錄的180億美元,現金儲備更是達到1780億美元,絕對稱得上是富可敵國。諾基亞的境況則與蘋果形成鮮明對比:由於押註微軟移動操作系統Windows Phone失敗,諾基亞的市場份額驟降至個位數,不得已只好將手機業務部門賣給了微軟。 最受歡迎的風險投資人

(約翰·杜爾,1992年;馬克·安德森,2014年) 過去:如果你的創業公司需要風險資本,那麽你肯定最希望獲得KPCB的投資,而作為這家知名風險投資公司的普通合夥人,約翰·杜爾(John Doerr)則是你最希望進入公司董事會的人。KPCB是亞馬遜、AOL、谷歌和網景等科技公司的早期投資者。杜爾已經加盟谷歌和網景的董事會,同時還是Martha Stewart Living和Drugstore.com董事會成員。 現在:網景聯合創始人馬克·安德森(Marc Andreessen)還投資了多家創業公司。他參與創建的安德森-霍洛維茨(Andreessen Horowitz)是Twitter、Airbnb、Lyft和Pinterest等多家熱門科技公司的投資方。安德森本人還在Facebook和惠普董事會任職。至於杜爾,由於前任華裔行政總裁鮑康如(Ellen Pao)最近控告狀告KPCB存在性別歧視問題,如何消除這一事件的負面影響,的確讓他感到很棘手。雖然陪審團判定鮑康如敗訴,但這次庭審仍然激發了有關女性在矽谷遭受不平等待遇的大討論。 全明星級別的分析師

(亨利·布羅吉特,2000年;無,2015年) 過去:1998年,加拿大帝國商業銀行奧本海默(CIBC Oppenheimer)分析師亨利·布羅吉特(Henry Blodget)預測,亞馬遜股價將在年內突破400美元大關,而由於亞馬遜股價的確在一個月內實現了這種突破,布羅吉特也由此一夜成名。得益於這次準確的預測,布羅吉特最後在美林證券公司謀得一份更好的差事,還在全球投資人權威雜誌《機構投資人》(Institutional Investor)的年度評選中成為頭號互聯網分析師。但隨後布羅吉特的事業陷入低谷,不僅終身被禁入證券行業,而且還因為發布“存在嚴重誤導”的研究報告,不得不在2003年支付400萬美元和解多項指控。後來,布羅吉特的事業又有所起色,出任Business Insider CEO兼總編輯,還獲得了傑夫·貝佐斯(Jeff Bezos)等人的投資。 現在:雖然許多有天分的分析師依舊工作很勤奮,向投資者推薦他們精心挑選的股票,但一個天價明星分析師的時代卻因為布羅吉特和花旗集團電信行業分析師傑克·格魯伯曼(Jack Grubman)遭受處罰而一去不返。 電子商務領域的霸主

(傑夫·貝佐斯:2000年和2014年) 過去:按營收計算,亞馬遜曾是世界上最大的電子商務公司。 現在:相比以前有什麽變化嗎?沒有,除了亞馬遜CEO貝佐斯讓亞馬遜成為最大的雲基礎設施服務提供商,並積極向家用產品和移動設備領域擴張以外。 企業級市場的領導者

(斯科特·麥克尼利,2000年;馬克·貝尼奧夫,2014年) 過去:斯科特·麥克尼利(Scott McNealy)掌舵的Sun Microsystems曾是發展最快的服務器廠商,銷量增長速度超過了微軟、英特爾和戴爾。Sun Microsystems的快速崛起也是當時互聯網公司的一面鏡子,因為這些公司都在爭相購買Sun Microsystems昂貴的服務器,以及甲骨文的數據庫產品,後者由拉里·埃里森(Larry Ellison)擔任CEO。當互聯網泡沫破裂,Sun Microsystems也受到了嚴重沖擊,一蹶不振。2006年,麥克尼利宣布辭去一職,四年後Sun Microsystems被甲骨文收購。 現在:馬克·貝尼奧夫(Marc Benioff)曾經是埃里森的得力助手,在他的領導下,Salesforce.com已成為世界上最大的企業級雲計算軟件開發商。雲計算如今被認為是一個未來極具發展前景的行業。 競爭障礙

(史蒂夫·鮑爾默,2000年;拉里·佩奇,2013年) 過去:2000年,美國地方法院法官認定,在新任CEO史蒂夫·鮑爾默(Steve Ballmer)的帶領下,微軟試圖擴大其Windows的壟斷地位,這是不符合法律規定的行為,因此下令該公司進行拆分。 現在:雖然世界上最大的軟件廠商微軟已經在美國和歐洲安然度過了反壟斷指控危機(中國除外),但如今谷歌卻因為類似問題麻煩纏身。歐盟指責這家互聯網巨頭濫用其在搜索引擎市場的主導地位,並對其Android移動操作系統展開新一輪調查。 王者歸來

(史蒂夫·喬布斯,2000年;瑪麗莎·梅耶爾,2015年) 過去:在史蒂夫·喬布斯1997年重返蘋果公司時,年薪只有象征性的1美元,他希望帶領這家他參與創建的公司走向複興。那時蘋果正在虧損,被迫向主要競爭對手——比爾·蓋茨的微軟求助,希望獲得這家軟件巨頭的投資。到了2000年初,由於iMac的強勁表現,蘋果的銷售額和市場份額再次回升,喬布斯也去掉了CEO頭銜中的“臨時”二字,正式執掌這家公司。很少有人會預測到蘋果後來取得的巨大成功,也沒料到喬布斯在與微軟較量中反敗為勝。 現在:在面對巨大的挑戰,而前途未蔔的情況下,每個人都應該去看一看瑪麗莎·梅耶爾(MarissaMayer)重振雅虎的例子。這位谷歌前高管在2012年出任境況不佳的雅虎CEO,她能否取得成功目前仍不確定——哪怕成就只有喬布斯皮毛。如今,雅虎的銷售額與梅耶爾接手時大致相同,但是她在此期間確實做了一件很重要的事情:雅虎將其持有的阿里巴巴股份進行拆分,成立一家獨立的新公司。 來源: 彭博社 |

竊聽風雲2 現場版 老狐狸

來源: http://hkcitizensmedia.com/2015/05/08/%E7%AB%8A%E8%81%BD%E9%A2%A8%E9%9B%B22-%E7%8F%BE%E5%A0%B4%E7%89%88/早前老狐貍覺得勢色不對下增持現金,最高水平逾55%,隨者大市下跌,幸好亦令小弟損失大幅減少,從而有力量係昨天重新建倉,買入了廣船 (317.HK)和哈爾濱電氣(1133.HK)去配合中既政策慢牛市,今日亦買番一D之前我好有信心的股份,遇巖個市反彈中,叫做正方作賽,感覺良好。

今早老狐貍如常地工作時,突然我的Whatsapp和微信都狂炸我,原來市場人仕都係度討論緊新科狀元的出現,大家係度大揼其心口,更有人講要回家睇下有無剩低一兩萬股現貨係個倉度沽漏左,咩狀元咁巴閉呀?登登登,就係恩達集團(1480.HK)。

睇個圖可以話係無乜特別,只係3日前開始有郁動,但點都估唔佢由2014年12月以每股$1.23上市,短短半年唔夠可以炒到今日最高位的$102蚊,無錯,係$102蚊,即係82.9倍,如果你招股時有一萬幾千係個倉度或者係床下底,你已經變成一個有百萬資產的有產階級了。

其實老狐貍一直都好鍾意紀錄呢D歷史時刻,有幸地老狐貍都CAP呢個圖喎,就同大家分享一下。

事發時係11:21 分,當老狐貍收到第一個Whatsapp時,應該係約10:30,個時係$60蚊,短短一個鐘頭,老狐貍可以話係用竊聽風雲2,阿祖同同叔玩貨源歸邊的情況黎比,但情況更勁,沿途就係呢間行不停掃,有2,000掃2,000,後來更似阿聖雲叔話齋:「死咯,你睇,連d盲毛都入黎搶咯!」咁就掃到$102蚊,寫到呢一刻,股價已回番去$60蚊(11:46am),不過查就查硬架啦,如果唔係有乜勁人入股的話,就升得高,跌得痛楚咯。

世事就係咁,有狀元就有榜眼,一波未平,一波又起,榜眼飛尚無煙煤(1738.HK)又再觸動市場眼球,由11:05am的約$16蚊,一口氣炒到最高的$51蚊,有幸地老狐貍又再cap到呢一刻喎,分享下先。

係呢兩隻之後,其實又再開始禾雀亂飛了,包括集成傘業,寶姿等都飛升。

好,不如又黎睇一睇狀元同榜眼有無乜共通點。

行業?

無關係喎!

大股東?

無關係喎!

大股東持倉?

恩達集團: 大股東持有75%

飛尚無煙煤: 大股東持有52.44%

股份分佈?

恩達集團: 頭5 大劵商連同現貨:

飛達無煙煤: 頭5 大劵商連同現貨: 98.45%

好似乾係其中一個共通點喎,咪住先,我講過好多次乾只係一個較大的誘因去炒高,同炒的速度會快好多,但唔係代表一定乾就升,「你老豆有鬚,但有鬚唔係一定你老豆一樣」,否則老狐貍講過好多隻乾股啦,隻隻都95%以上,又唔見佢飛左上天?而當日隻華富都唔係好乾者,又會升幾倍?

感覺上,呢個浪已經升到一D無受政策影響的中細價股,亦開始惠及一D本地莊家,相信黎緊必定愈演愈烈,幸好老狐貍呢兩日都買番唔少貨,否則升市無份跌市就中會死得好慘的,但我相信我D股近架啦….(強烈主觀意願中)。

此文章只屬分享,不涉及遊說或投資建議,投資涉及風險,請量力而為,小弟亦沒持有上述之股份。

如大家有興趣,歡迎大家加老狐貍的FANPAGE交流下啦

https://www.facebook.com/oldfoxfanclub

老狐貍

說史150604風雲疾走(下)

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/06/04/%e8%aa%aa%e5%8f%b2150604%e9%a2%a8%e9%9b%b2%e7%96%be%e8%b5%b0%e4%b8%8b/說史150604

風雲疾走(下) 太平洋戰爭前夕的日本 續編

黑白子撰稿

1940年7月,米內光政內閣倒臺。 一向只會全盤接收傳媒基調的日本國民,開始面對越來越艱難的日子。 中日戰爭持續了三年,美國制裁的威力顯現,日本本土物資供應短缺,被徵召入伍的男性人數不斷增加。*** 能否扭轉困局,重任落在匆匆二度組閣的 近衛文麿肩上。

米內光政本是海軍大臣,40年1月 裕仁天皇面命他出任首相。 米內與 山本五十六和 井上成美,是海軍中大力反對日本與德意締結軸心同盟的「鐵三角」,陸軍對他仨早已恨得牙癢癢。為了趕米內下臺,陸相 畑俊六首先辭職,然後陸軍部拒絕推薦陸軍大臣的繼任人,根據憲法,米內只得解散內閣。 接著上場的近衛立即通過對海軍大筆撥款,滅掉反對聲音。9月底《三國同盟條約》順利在柏林簽署。

第二任近衛內閣之中,有一位魅力過人的外交家—- 軸心同盟的狂熱支持者,年青時卻在美國西岸生活了將近十年,並在他稱之為第二故鄉的俄勒岡州接受大學教育—- 年屆六十的 松岡洋右。 按理說,松岡應當熟悉如何與美國人打交道,但他的對美外交招數,貧乏得來來去去就只曉得一味強硬。 松岡的外交核心思想是:欲求太平洋和平,就絕不能對美國軟弱。***

41年3月,新外相展開歐洲之旅。首先出訪德國與 希特勒會面,慶祝締結《三國同盟條約》。 4月風塵僕僕抵達莫斯科,更成功遊說 史太林簽訂中立協議。難掩興奮的松岡向秘書吹噓,與克里姆林宮定交,將會加強軸心國的力量,形成嶄新的「歐亞大陸同盟」,力足抗衡英美自由主義陣營。 他苦心構想的同盟關係成真,勢必逼使傲慢的美國人作出外交妥協。 到時,日本就能活在和平之中,「整個世界都不用動一發子彈」。

由歐洲凱旋回國之日,松岡得悉太平洋彼岸的好消息原來恭候多時。 4月18日,駐美大使 野村吉三郎用電報傳回《日美諒解協定草案》摘要。 躊躇滿誌的松岡認定,是他拉攏蘇聯的均勢策略奏效,促成了美國願意展開外交對話。

然而,諒解草案的出現,絕非「傲慢的美國人願意作出外交妥協」。 40年11月,兩名美國天主教神父自發前往東京,透過人脈約會過包括松岡在內的一批軍政商要員,試圖促成美日談判。 據雲,日本人儘管摸不清兩人的底細,仍難掩渴望改善關係的立場。 回國後,兩位神父得到郵政部長 沃克的安排,進入白宮彙報了日本之行。 羅斯福總統隨後繼續通過沃克和兩位神職人員,尋求打開美日外交僵局。 整份諒解草案皆出自兩位「業餘外交家」的手筆,再經由他們的日本銀行界朋友修改。

這份並非由美國官方提出的《日美諒解協定草案》,一度有可能成為重啟兩國談判大門的新起點。 不過松岡一些強硬得過頭的堅持:例如「必須保留日本向南使用武力的權力」,令到羅斯福和國務卿 赫爾感到失望。 白宮不再認為「絕大多數日本領導人希望避免戰爭」。 諷刺的是,日本軍方對於「向南使用武力」這個爭拗點,其實是願意妥協的。

會談陷入膠著狀態,美方並不急於與日本達成中立條約,因為可靠情報指出,柏林決定揮軍進侵蘇聯。 華府私下向蘇聯大使通風報信,然後靜待戰火燃點。美國人估計,屆時日本在談判桌前定必讓步。太平洋彼岸的政壇同樣波譎雲詭,近衛正為除掉他的外務大臣作出精心謀劃。

6月22日德軍發動代號「紅鬍子行動」作戰計劃,進兵蘇聯。 大吃一驚的日本差不多同時收到來自白宮的強硬回應。 兩個月前諒解草案曾經提及「承認滿洲國」的字眼不見了,代之,美方斷然拒絕日本在東南亞動武的權力。

6月24日,日本海陸兩軍達成南進共識,至於應否對蘇聯進攻,則相機而行。近衛很快下達了認可「佔領法屬印度支那(今越南)南部計劃」,他想藉政策目標的轉變踢走松岡。 前此,近衛要借助松岡的外交強勢制約和控制軍方,現在反過來利用軍方打壓松岡。***

德蘇開戰後的國際關係亟需重新定位,日本是否留在法西斯陣營,半點含糊不得。擁護德國的松岡支持對蘇聯出兵,並且繼續奉行對美強硬外交政策。近衛內閣明白到此刻應避免與國力雄厚的美國開戰。 問題是若想循外交途徑解決日美困局,松岡將會是最大的障礙。 日本不再需要這位外相了。在連番勸退不果後,近衛祭出撒手鐧—-7月16日內閣總辭。兩日後近衛三度組閣,除了外務大臣由海軍的 豐田貞次郎替換松岡洋右外,其他閣員全體復職。近衛安排擁有海軍背景的豐田出任新外相是有深意的。日本海軍將領幾乎都是反對與美國開戰的,豐田上場,暗示近衛也不想與美國衝突。

只不過,沒有退出軸心同盟,反而首肯派兵進入印支半島,均屬重大失策。 這等同火上加油,坐視外交危機升級。***

軍方決定南進的理由很簡單:其他國家受到歐戰拖累,東南亞權力突然真空,南進此其時也!只要得到 荷屬東印度(今印尼)的石油供應,就能保住日本的生命線,確實是風險小回報高的良機。 這種想法,顯然沒有從宏觀戰略角度考慮問題。 不過話分兩頭,近衛和他的閣員看來都不具備將問題放在全球大格局下思考的能力。

日本軍政界預測,美國最遲會在1942年上半年介入歐戰。只要落實派兵橫渡大西洋,華府為防腹背受敵,很可能會減低對日本的制裁力度。 倘若美國真的寸土不讓,日本就可以借德軍之手消磨美軍銳氣,再覷準時機開戰不遲。

此刻的形勢相當微妙,早已磨拳擦掌的美國,其實也在等待一個參戰的理由;最理想莫過於納粹炸沈美國貨輪。

《紐約時報》報道,「華盛頓高層希望,德蘇交戰會令日本有新政策出臺。更希望日本退出軸心國,改投反德陣營。」近衛第三任內閣名單公佈後,美國推斷日本不可能倒戈。果然,美方很快就破譯了日本與法國維琪政府7月22日的秘密協定,日軍即將「和平」進駐法屬印度支那南部八個空軍基地和兩個軍港。 7月23日美國代理國務卿 威爾斯代替患病的赫爾,向 野村大使轉達了終結美日談判決定。 兩日後,美國凍結日本在美國的資產,荷屬東印度、英國、加拿大、新西蘭和菲律賓紛紛效尤。

東京對華盛頓的決定大感意外,但沒有放慢南進的腳步,他們的判斷是:「佔領後不採取新的舉動,美國就不會實施(石油)禁運。」

羅斯福稍後提議,只要日本政府放棄軍事佔領印度支那,他會爭取中英荷美聯合宣佈印度支那成為中立國。

日本政府對提議置若罔聞。軍令部總長永野修身更在7月30日帶同新的作戰計劃書覲見天皇。

8月1日美國實施石油禁運。近衛感到走投無路,面對陡然加劇的危機,他能做得到的只有「祈求奇跡和天神打救」。

美日局勢雖然險峻,如箭在弦上,但並非沒有轉圜餘地。 關鍵在於日本是否願意軟化立場,釋放善意。 8月6日,東京總算作出回應:「必須先解決中國戰事,才會由印支半島撤兵。」在收到這形同說「不」的回覆後短短兩天,白宮又收到了新的要求,「近衛首相希望與羅斯福總統會面」。

召開首腦會議,是得到海軍大臣 及川古誌郎和陸軍大臣 東條英機的全力支持,但選的時間無疑是太差了。 羅斯福總統人在加拿大,正與英國首相 邱吉爾晤談。八月底,近衛私底下終於吐露了 “本音”:「對華關係,我犯了大錯。」

接下來,日本領導人任由改寫開戰命運的機會一個又一個溜走,直到無法挽回的一天終於來臨。 九月初的禦前會議,希望避免戰爭的裕仁還是按照著慣常做法,批準了內閣的決定:一個月後仍未能與美國談出成果,日本將不惜一戰。

10月17日,東條英機獲任命為新首相。這時外交最後限期已過,自天皇以降全體閣員,還有海陸兩軍的將領都深知,與美國開戰是不會有好結果的。可是,沒有人願意站出來推翻禦前會議的「神聖」決定。

1941年12月7日(美國時間)上午07:53,淵田美津雄中佐拍發代表「奇襲」得手的密電:「虎、虎、虎」。兩分鐘後,轟炸開始。

此時的珍珠港上空,仿佛正回蕩著東條英機的名言:「有些時候,一個人必須鼓足勇氣做事,就像從清水寺的平臺上往下跳一樣,兩眼一閉就行了。」

參考書籍:

《日本1941》崛田江理 著, 馬文博 譯.

《Japan 1941 : Countdown to Infamy》 by Eri Hotta

《中國抗戰畫史》龔輝編著

說史150529風雲疾走(上) 太平洋戰爭前夕的日本

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/05/29/%e8%aa%aa%e5%8f%b2150529%e9%a2%a8%e9%9b%b2%e7%96%be%e8%b5%b0%e4%b8%8a-%e5%a4%aa%e5%b9%b3%e6%b4%8b%e6%88%b0%e7%88%ad%e5%89%8d%e5%a4%95%e7%9a%84%e6%97%a5%e6%9c%ac/說史150529

風雲疾走(上) 太平洋戰爭前夕的日本

黑白子撰稿

1941年7月30日,上任三個多月的日本 軍令部總長 永野修身(隸屬海軍,地位相當於陸軍參謀總長),帶同一份新的作戰計劃書入宮覲見 裕仁天皇。

十個月前,日本海軍將領大多反對跟德國和意大利結盟,擔憂盟約會誘發日本與美國開戰。 十個月後,日本的境況更形窘迫,身陷 “支那事變”四年,不知何時方可從泥沼中抽身而出。 永野坦言,理應避免與美國兵戎相見。

不過,永野未有建議乘德國揮軍入侵蘇聯的機會,趁勢撕毀《三國同盟條約》。與此相反,他總結整份作戰計劃時拋出的解決方案,竟然是個一百八十度的大轉向:「國家的石油儲備僅能維持兩年,萬一爆發戰爭,年半時間將會耗盡涓滴。」為了確保在有限時間內爭取到最大的生存空間,「別無他法,只能進攻。」

「我軍能取得像當年日本海的大捷嗎?」 貴為一國之君兼軍隊名義上最高統帥的裕仁,很自然聯想到三十多年前,東鄉平八郎率領帝國海軍在對馬海峽上痛殲俄國波羅的海艦隊,一舉奠定日俄戰爭勝局的關鍵之役。

「臣下連能否取勝都無法確定,焉敢奢言日本海的輝煌再現呢。」

「戰神」東鄉於七年前離世,裕仁天皇以幾近無助的語調驚呼:「這是一場何等不顧後果的戰爭啊!」

日本人有一種習性,就是盡力避免在社交場合引起不必要的尷尬。這種被視為美德的生活態度,養成他們慣於用門面話虛與委蛇,絕不輕易吐露心底的 “本音”。不單永野善說兩面話,其他重臣同樣慣於把公開和私下的角色轉換自如。 太平洋戰爭爆發前夕的日本內閣,正好有多名從不想開罪別人的閣員廁身其間。 於是乎,在無人願意背負否決開戰罵名的同時,整個內閣更競相推卸將國家領向戰爭的一應責任。

1941年12月7日(美國時間),位於奧胡島珍珠港內的美國海軍基地遭到偷襲。不宣而戰的日本踏上了一條本可避免的絕路。

奉行軍國主義的日本帝國,在外國人眼中從來是鐵板一塊,上下齊心。 其實日本的海陸兩軍雖未至於形同陌路,實質早已心存介蒂。

日本四面環海,惟是自古皆無意於破浪縱橫。要不是19世紀中葉為美國黑船脅逼開國,可能壓根兒就不會動念建造艨艟巨艦。 維新伊始,此蕞爾小島奮發騰飛。憑著短短數十年間的變革成果,竟接連在「甲午」和「日俄」兩場賭上國運的大戰中,力挫幅員遼闊的清俄二邦,震驚天下。 諷刺的是,隨著國力上昇,海陸兩軍反而漸生嫌隙,從緊密配合的唇齒相依,變成面和心不和的競爭對手。

站在陸軍的角度,俄國雖為十月革命推翻,但新建的蘇維埃聯邦從未放棄兵犯中國東北和朝鮮半島的意圖。 這名北方怨鄰,依舊是日本在亞洲大陸上的宿敵。至於海防的隱患,打從20世紀初美國經營夏威夷太平洋艦隊基地開始,山姆大叔已取代了北極熊的位置,成為日本海軍頭號假想敵。 為此,日本軍部出現了兩套截然不同的戰略觀點,情形就如同清朝末年,李鴻章與左宗棠為了邊防和海防爭拗不已。 日本國會每年商討軍費撥款的例會,更加劇兩軍的對立情緒。

踏入20世紀30年代,日本陸軍人心丕變,幾乎為激進思潮全面主宰,大批桀驁不馴的年青低級士官無法無天,多番策動行刺軍政要員。 最為嚴重的一次惡行,是32年在首相官邸內開槍殺害了閣揆 犬養毅。

這段時期的文人政府內部亦非同心同德。40年再度組閣的 近衛文麿首相,就有一名覬覦相位的外務大臣 松岡洋右窺伺榻側。 處身如此複雜的政治環境,令軍方與內閣的不同派系,時而明爭暗鬥,時而互相利用。

《每日新聞》記者 森正藏在其回憶錄中提及,中日戰爭初起,中國大軍事家 蔣百里曾斷言日本必敗:「日本是三分的民族,一是陸軍,二是海軍,三是官僚,三者互相鬥爭,日本無有不敗之理。」(蔣氏的原話較為委婉,『日本陸軍的強,是世界少有的;海軍的強,也是世界少有的。但是兩個強加在一起,卻等於弱;這可以說是不可知的公式,也可以說是性格的反映。』)

兩軍的不協調,甚至從一枚螺絲釘就可以看得出來:一方是順時針上,另一方是逆時針上。 森正藏說:「用星和錨來象徵日本陸海軍充分表示了黑白不相容的對立性格。 陸軍是以陸上作戰為主眼所建立的軍隊,其性格必然尊重獨斷獨行的訓條。 根據一定的條件採取獨斷的行動,是日本陸軍教育的根本精神。*** 此種思想一旦失去適當的制馭手段,會容易形成作亂的危險。 海軍精神的培養則剛好相反,這是與海上生活的特殊環境有關。例如在軍艦內,自艦長至水手,各循秩序井然的命令系統行動,在自己義務範圍之外,絕對不許有擅斷行動。***長期受統制的結果,不免趨向保守和定型的性格,失卻了融通之道,傾向迴避責任,所以海軍中沒有政治家。」

1931年,日本關東軍利用「九一八事變」控制了東三省,扶植了滿洲國。往後數年,日本政府的對華政策如同鐘擺般擺動,偶爾會小心慎重、甚至友好,一旦軍方施加壓力又立即轉為強硬。 至於國民政府,基於自身的軍力條件不足,只能竭力忍讓,避免與日本爆發重大衝突。

「傾向迴避責任」又豈止海軍,處事手法拙劣的近衛文麿亦犯同樣過錯。1937年6月4日他初任閣揆,一個月後「七七事變」爆發。這位家勢顯赫的貴族首相,「既優柔寡斷又魯莽衝動」,更「喜歡迎合周遭最響亮的聲音」。中日兩軍在蘆溝橋的小規模衝突,最終演變為八年戰爭,近衛難辭其咎。

北平蘆溝橋畔的戰鬥本屬地區衝突的級別。當時日本軍方立即評估形勢,「仍未做好全面侵華準備」的聲音佔了上風,於是在7月11日晚上與中國達成休戰協定。同一天,近衛在首相府內召集了大批議員、金融業界和傳媒人士,宣佈向中國華北地區增兵計劃。他的本意只是想對軍方強硬派示好,但外界的解讀就變成為戰爭動員令。本已偃旗息鼓的小衝突,迅速惡化為全面開打。

近衛私底下卻想撇清責任,指戰爭是「年輕的陸軍軍官發動的」,與他無關。當他覺得似乎勝利在望的時候,又急急發表了速戰速決、三月滅華的言論。他迷信鐵腕行事可以提升個人的權勢,以及鞏固日本作為亞洲第一強國的地位。現實卻是適得其反,日軍的暴行舉世譁然,惹來美國的經濟制裁。近衛不希望,也沒法料到對華之戰曠日持久。他不知道該如何結束這場戰爭,因為每當和平有望的時候,他那自相矛盾的政策和作法,總是把和談的大門鎖上。

1938年春天,近衛對助手表示萌生去意,但正式的辭呈拖沓到1939年1月才遞交。 他總以為自己的選擇無誤,問題是他從來都搞不清楚哪一邊才是正確。日本媒體一直只報道軍隊節節勝利的消息,部分有見地的日本人看見近衛辭職,推斷中國戰場並非真的一帆風順。

參考書籍:

《日本1941》崛田江理著 馬文博譯

《Japan 1941 : Countdown to Infamy》 by Eri Hotta

《中國抗戰畫史》龔輝編著

讀書劄記150522革命的俄羅斯(四) 一戰風雲

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/05/22/%e8%ae%80%e6%9b%b8%e6%9c%ad%e8%a8%98150522%e9%9d%a9%e5%91%bd%e7%9a%84%e4%bf%84%e7%be%85%e6%96%af%e5%9b%9b-%e4%b8%80%e6%88%b0%e9%a2%a8%e9%9b%b2/讀書劄記150522

革命的俄羅斯(四) 一戰風雲

執筆人:蟬

史家一般認為 “一戰”是俄羅斯「十月革命」的導火線,從時序上說固然合理,但開打時俄國國內的狀況卻非如此明晰。 沙皇決定參戰其實也經過相當的內心掙紮,而俄國作為當時人口最多的參戰國,內在的種族矛盾在事態進程中顯露無遺。

〈紛亂不休的巴爾幹半島〉

哈布斯堡王朝的 斐迪南大公於1914年被 塞爾維亞愛國青年暗殺之前,巴爾幹半島早已陷入複雜而緊張的外交情勢之中。 1912及13年兩次「巴爾幹半島戰爭」令 鄂圖曼帝國與 保亞利亞、希臘和塞爾維亞等國的衝突日趨激烈。

加上當時歐洲彌漫著 「泛斯拉夫主義Pan-Slavism」與 「泛日耳曼主義Pan-Germanism」思想, 各地普遍存在著一種尋求以民族為本位建立國家的風潮。***

俄國在「日俄戰爭」前近一個世紀的歐洲外交政策上,一直維持親近德國與奧匈帝國的方針。 除了因為 羅曼諾夫Romanov王朝在歷史上與日耳曼人有著頻繁的姻親關係, 還因為大家都抱持反西歐自由主義的價值觀。

然而在法國大革命後冒起的國族主義,在俄國國內孕育出日漸強大的泛斯拉夫主義。 泛斯拉夫主義者期望俄國在巴爾幹半島上採取更進取的態度,去對抗支持泛日耳曼主義的德國。 此等政治取態與以沙皇為核心的王室意向相悖。

俄國在日俄戰爭後,外交政策出現了明顯的轉變。 在美國推動的《樸次茅斯和約Treaty of Portsmouth》前的一次私人會議中,德皇 威廉二世說服 尼古拉二世簽訂一份防守同盟條約Bjorko,但此條約在兩國政府內部都遭到強烈反對。 在日俄戰爭繼後數年,俄國與德國的關係漸行漸遠,且與奧匈的關係也徹底破裂。

相反,俄國與法國的關係卻日益加深,1907年簽訂的「英俄協定」更是俄國外交史上的一個里程碑: 傳統上經常嚴重敵對的英俄轉變成一種相互信任的關係。 而英法更早在1904年便達成了一份協議。

這一連串的改變令英法俄成為一個全新面貌的「協約國」聯盟,與之對抗的是老相好 德國、意大利與奧匈帝國的「同盟國」聯盟,成為當時歐洲兩大對立陣營。

這一重大的外交政策再定位在俄國國內獲得廣泛的支持。*** 除了得到自由主義者與英法相關的工商界人士的支持外, 還獲得數量眾多的保守主義分子的支持。這些保守主義者或是轉向了泛斯拉夫主義,或是在與德國的關稅戰中蒙受了損失。

現今史家大都認為俄國決定參戰是沙皇時代終結的關鍵處。 當時,在行事謹慎的外交大臣Sazonov多番警告下,尼古拉清楚知道俄國難以承受與德國的戰爭,尤其是消耗戰。 但國內對王室避免與德國和奧匈衝突的取態極為不滿,如在塞爾維亞事件上面退縮,將會令到原已處境艱難的政府更失民心。 在這種複雜且積累甚深的政治局面下,俄國選擇參戰似乎是無可避免的。***

〈迴光反照〉

1914年7月28日奧匈向塞爾維亞宣戰。 沙皇原意下令 “局部動員”並向德國要求制止奧匈,然而Sazonov卻要求沙皇下令 “總動員”,因為他認為德國將於極短時間內向俄國宣戰。 沙皇在極不情願的情況下在31日下令總動員。

在沙皇宣佈參戰後,俄國國內出現一種眾誌成城的情緒。 國內原本到處可見的罷工紛紛平息,與沙皇政府為敵的社會主義者高舉保家衛國的旗幟,大量布爾什維克黨人和極端分子被捕。 杜馬在8月8日自我宣佈解散,以方便俄國在此關鍵時刻省卻政治角力的煩惱。

愛國的示威者攻擊德國大使館和相關的店舖, 國民甚至改名以表白反德的決心。 聖彼德堡St. Petersburg更名為 “Petrograd”這個更斯拉夫化的名字。J

在Sazonov的精心安排下,俄國秘密動員令他們搶盡先機。 德國著名的「施里芬計劃」原先預計俄國需要花三個星期才能完成動員,故此有信心在俄國作出軍事行動前先在西綫幹掉法國,再回師東綫對付俄國。 不料俄國只花3天便完成動員,令德國大失預算。

這宣戰後的一剎那榮景令沙皇燃起獲勝的希望, 但沙皇體制所累積的問題已非一時妙策和愛國情緒便能解決。 俄國在初戰贏得漂亮的勝仗後,便慢慢步入萬刦不復的境地。

參考:

《Revolutionary Russia: 1891-1991》(2014) Orlando Figes

《俄羅斯史A History of Russia》(2005) Riasanovsky & Steinberg

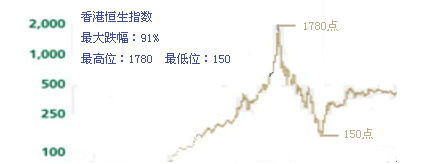

股票配资风云录(附壹)启示录之香港73股灾 平淡平安

http://xueqiu.com/5657933100/51828412

我最钦佩的人中,查理·芒格这个老头一定占有一席之位。他说过,如果我知道我会死在哪儿,那么我一定不会去那里。我最近在以虚构的形式写一些过去这几个月

发生在我身边的事情,事实上,这些事情或多或少的都和2015年的A股大崩盘有着千丝万缕的关系。既然写这些是以史为鉴,那么顺带的也就有了整理全世界范

围内的几次有名的大股灾的情况,呈现出来给大家,希望能够对大家有所帮助。第一期当然要推香港1973年股灾。

-----------------------------分割线君-----------------------------

1972年,借着中美会谈,尼克松访华、中日邦交正常化、中(西)德建交、中英关系改善的国际大背景,香港股市万马奔腾,高潮迭起。1973年,越南战争

停火,港府宣布兴建地铁,各公司相继派息并大送红利,加之西方金融继续动荡,香港股市更加狂热,宛若遍地黄金。1969年至1972年短短4年,恒生指数

最高猛升7倍,成交量狂飚16倍。在“只要股票不要钞票”的观念刺激下,香港市民一窝蜂抢购股票,一路高歌的股价远远脱离了公司的实际盈利水平,经济及社

会的发展,以至于制度上的创新和变革都被忽略了。

被挑起来的寻金美梦引发的股市狂潮几乎淹没了一切。由于交投过分活跃,有交易所甚至疲于应付而被迫宣布压缩交易时间。在股市炒得热火朝天时,批评众多企业

在股市“一拥而上”、力劝大家警惕市场风险的文章接连不断,就连汇丰银行主席也公开呼吁小心股市过度投机,可这样的声音没有人听得进去。据当年的报纸报

道,港府曾印制了诸如《购买股票须知》之类的册子,放在银行或证券交易所,免费派发,可误信“买股可以致富”的股民埋首炒股,那些小册子与灰尘相伴多日后

被无奈收回。

如脱缰野马般暴涨的股市并未能与经济因素相契合,行情过急、过剧、过滥的膨胀与扩张,终于乐极生悲,酿成股灾。从1973年3月至9月中旬,恒生指数从

1700多点跌至500多点,一些炙手可热的蓝筹股,最低限度跌去了七成半,次年,中东石油危机爆发,美国、西德、日本猝不及防陷入战后最严重的经济衰

退,西方各国股市一泻千里,覆巢之下,香港焉有完卵?恒生指数在上年狂跌75%之后再跌60%!

处境最糟的总是接到最后一棒的散户。因为先前差不多所有参与买卖股票的人都能获利,所以就有人辞去工作全心全意投入股市,不少人简直如痴如醉,乐而忘返,

当市场突然翻脸大跌,兴高采烈的人们顿时呆若木鸡,部分人一夜变疯,有的因突然失去所有财产而走上自杀自毁之路。

此次香港股市遭遇股灾,历时共一年零九个月,跌幅高达91.5%。数以万计的市民因此而破产,甚至自杀。当时民间就流传一个笑话,说青山精神病院里也设有证券交易所,专为因炒股票发了神经的人而设,直到现在也未能证实此说是真是假。

1973年香港大股灾被多个有名的电视剧和电影所记述,最为有名的当然是《大时代》,大时代里的方展博的爸爸方进新先生面对拥堵在交易大厅外,保安撵都撵

不走的狂热股民,一怒之下拉出消防龙头,将冷水泼向人群,但是疯狂的股民丝毫不为所动。在著名的电影《窃听风云2》里面的操盘大鳄秘密组织“地主会”为首

者同叔(曾江饰)也屡屡提及1973股灾,当年是他们为首击溃了“鬼佬”(老外)操盘而为华资挽回了投资损失,令香港华资从始吐气扬眉,呼风唤雨。

1973年香港股灾是香港发展过程中绕不开的话题,恒生指数从高位1700多点一夜之间狂跌过千点,令不少人为之倾家荡产,为此自杀者不少,香港经济顿然

陷入不景,愁云惨雾笼罩香江。有人从港岛铜锣湾一路敲门至西环,就算连一份外卖(点餐外送)的工作也找不到。可见当年香港经济之糟糕。中年或以上香港居民

对此应记忆犹新。

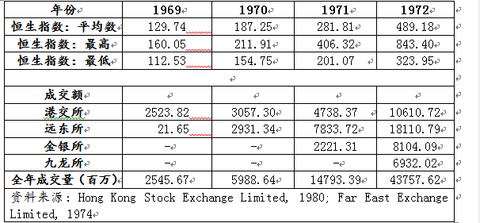

我根据港交所和远东股票交易所发布的数据对香港股票市场1969年开始到大股灾开始的前一年1972年的恒生指数以及交易量数据进行的统计如下:

到了1973年,

1至3月的成交量分别为94.49亿元、95.43亿元及94.93亿元,全季成交量(284.85亿元)已比1971年全年成交量(147.93亿元)

高出1倍,也占了1972年全年成交量(437.58亿元)的七成,至于在这个季度新上市的企业,则多达85家,吸纳资金达8.1亿元,以数量计,也较过

往任何一个季度高。在“只要股票,不要钞票”观念的影响下,不少市民一窝蜂地抢购股票,使股价的升幅远远脱离了公司的实际盈利水平。回头看,这时期盲目而

不理性的投机活动,正是3月中期以后股市崩裂的重大原因所在。成交量方面,1969年全年总成交量为25.46亿元,1970年跳升至59.89亿元,到

1971年及1972年,更分别飙升至147.93亿元及437.58亿元。也即是说,在这短短的4年里,成交量也大幅飙升16倍多。一句话,无论是从恒

生指数或是成交量看,1969年至1972年这4年间的表现,的确是香港股票市场发展中一个最为急速时期。所谓“乐极生悲”,这场来势汹汹的“淘金浪

潮”,最后还是悲剧收场。

1973年3月9日(星期五),一个平平凡凡、简简单单的日子,既没有特别轰动的利好消息,也没有什么显著的资金涌入,恒生指数却因市场过度炒作而飙升至1774.96点的历史高位,单日成交量达6.19亿元,使很多股民极为雀跃。

可惜,到了下一个交易日(3月12日,星期一),股市便因发现3张合和实业有限公司的假股票而逐步滑落,并触动了一浪接一浪的抛售潮。

3月14日港股交投大减,市势亦甚低残……令股市出现如此气氛,一方面是银根收紧,其次是发现3张合和公司假股票问题,导致持股股民诚惶诚恐,都担心自己

所持股票可能是伪造的。在这种心理作祟下,股民开始了疯狂抛售。消息一经传扬开去,盲目跟风的更多,总成交量下滑到4.03亿元,恒生指数报收

1604.25点。

之后到了1973年3月23日,股市仍无法摆脱弱势,并且愈跌愈急。由于气氛逆转,部分投资者便因来不及抛掉股票而蒙受巨大损失。对于这种情况,报纸的报

道是:“连日股市急跌……许多股票持有者对着这个凄惨的跌风,无不焦头烂额、胆战心惊,大有谈虎色变之势”。不过,可以这样说,港股在3月上旬的“大跌

市”,只是这场巨大灾难的序幕,真正的“焦头烂额、胆战心惊”还在后头。那些不肯在此时“止损离场”,甚至抱着“趁跌市抄底”的投机者,因此而蒙受了巨大

的损失。

3月26日,另一场股市大泻又悄悄莅临。当天,恒生指数由1417.98点下跌至1229.28点,单日下降了188.70点,跌幅超过一成,使市场大为

震动。当时还有少部分市场中人指“股市很快便可止跌回升”,因而建议“趁低吸纳”。可惜,这个过度乐观的预测,两年内也无法兑现,而股市的跌浪也在“庄家

大户”不断抛售的压力下愈跌愈急,也愈跌愈深。

大跌一直延续到了1973年4月,此时香港税务局还在4月4日发表“买卖股票之盈利须纳税”的广告,计划向股票投资者征税,消息使一众股民更为惶恐,加剧

了市场的抛售潮。到了4月9日,恒生指数终于跌穿1000点的心理关口,报收934.50点,使气氛由悲观转为惶恐。事实上,在短短的30日内,恒生指数

合共已下跌了800多点,跌幅接近五成。跌势之急、跌幅之大,真是令人“谈股色变”。

由于股市跌势过急,并有迹象会冲击金融系统和影响社会稳定,1973年4月10日,4间交易所和银行负责人于是约见财政司夏鼎基(P.

HaddonCave),商讨“稳定股市”的政策。经过数轮会议,政府仍一直坚持“不会干预自由市场运作”,但对银行及交易所推出的一些自发性措施,则

表示会给予支持。这些措施如下:(一)押后新股上市3个月,减少股票供应;(二)严限经纪24小时内交收,抑压抛空炒作;(三)部分大型银行同意放宽股票

按揭贷款,放松市场银根;(四)解除外汇管制,挽回市场的投资信心。

虽然政府或市场中人不断呼吁投资者“保持冷静、不必惊慌”,甚至说“股市快将回稳”或“香港经济基础稳健、前景看好”等,希望可以挽回投资者的信心,并扭

转市场的跌势。但一切努力似乎并不奏效,股市不但没有掉头回升,反而愈跌愈深,使一众股民更加慌乱失措、惶恐不安。

从3月9日股市下跌起到5月8日收市,股市连续下跌了两个月。在这段“日月无光”的日子里,很多投资者损失惨重、叫苦连天。在“无计可施”的情况下,很多股民均乞求政府插手,阻止股市继续下滑。

为了“救市”,4家交易所宣布由5月7日起恢复全日交易,希望借延长交易时段而刺激交易、扭转跌势。之后,证监专员施伟贤在5月9日也公开表示,“香港经

济前景良好,市民不用过虑,股市信心可复”。受到各类“救市”措施刺激,股市总算在5月9日的低位(656.03点)中反弹,并上升至5月14日的

742.45点,而港督麦理浩在5月18日也公开表示香港股市已经回复正常的言论,又使股市进一步上升至5月21日的861.54点。不过,这个短暂的反

弹浪维持不到两星期,踏入5月22日,股市又在“庄家大户”趁反弹势头“大举出货”的影响下调头回落。

到了1973年的6月27日,香港股票市场终于因为有企业的市值大跌而爆出有“公司遇到财困”的问题。首家突然传财政困难的公司,是一家专门代客买卖股票

的财务投资公司,名为华利来财务投资公司。据报道该公司在股市崩溃时擅自动用客户的股票作抵押,借以应付本身资不抵债的财政危机。当客户作出投诉而警察又

上门调查时,负责人已“人去楼空、逃之夭夭”,使公众极为关注。

由于投资者忧虑陆续会有公司“爆煲”(财困),因而不敢持货(股票)太久,甚至不计后果地大举抛售,使恒生指数进一步下跌至7月11日的494.45点。

之后,股市曾一度出现技术性反弹,并由500点左右上升至7月18日的602.34点、6月24日的678.47点及7月27日的735.15点。不过,

从7月28日起,股市又再次向下探底。

进入到8月份,股市仍在连串不利消息影响下继续滑落。其一是立法局通过收紧开设交易所法案,其二是陆续发现假股票,其三是银行提高利息。

由于不利消息浪接浪,股市也一直无法摆脱弱势,并长期处于疲不能兴、只跌不升的困境。事实上,自1973年3月12日跌市开始至9月中旬,香港股市已跌去了接近1200点。

到了1973年年底(12月24日),恒生指数进一步下跌至只有400.21点。圣诞节过后,股市虽然略有反弹,但全年最终仍以433.70点收市。与3

月9日高峰的1774.96点比较,在短短的10个月内,恒生指数足足下降了七成半,而全年成交量虽有482.17亿,但若扣除首季度的284.85亿

元,其他9个月合共只有197.32亿元。也即是说,3月份以后的股市,跌势之急、跌幅之大,十分惊人。

到最后,恒生指数竟然下跌到150点才重新返身向上,跌幅高达91%。历次股灾之惨,莫能与之比肩。

基亞事件周年 腰斬 的兆元產業風雲再起 生技業大 體檢

|

||||||

|

誰是 潛力股? 受基亞事件衝擊,國內生技股過去一年市況低迷,與美國的火熱氣氛形成對比。不過,不讓第一波生技創業專美於前,已掛牌的九家、即將上市櫃的兩家業者,不論新藥與醫材,第二波生技創業潮,將有機會讓產業再創高峰。 撰文•周岐原、林宏文 研究員•張佳婷 早在主計總處將今年國內生產毛額(GDP)年增率,下修至一.五六%之前,有一個產業,已經整整領先景氣、低迷一年。它,就是生技產業。 曾經,台灣生技產業是政府推動的六大新興產業之一,在資本市場是一大群企業、總市值上看新台幣兆元的火熱生意。舉例來說,二○一二年全年,興櫃市場成交量最大的前十名,就有七檔生技股,興櫃向來是資本市場的預備軍,顯見這個族群受資金青睞的程度。 但自從去年七月,眾所期待的基亞新藥PI-88期中分析結果不如預期,引發恐慌殺出,原本業界期待的兆元產業,頓時「消風」了一半。究竟當前市況,比以往差了多少? 台灣︾受基亞衝擊 恐慌殺出 類股市值蒸發逾二千億數字會說話,去年生技股整體市值,一度高達九千多億元,眼看將繼半導體、IC設計和面板等,成為國內資本市場又一個兆元產業;然而, 基亞事件令投資人信心盡失,從研發各種藥物,到生產各式醫療器材,幾乎每一家業者,一年來股價都承受沉重賣壓。 在基亞事件爆發前,類股市值前二十大公司,總計超過五七○○億元,在短短一年後,蒸發超過二千億元。若以成交值而言,生技股從全盛時期占台股整體的八%, 減少至二%,也凸顯市況嚴重低迷的現實。短短一年,曾經聲勢浩大、有機會征戰國際的明星產業,忽然轉為在寒風中哆嗦,前後落差之大,令人瞠目結舌。 這些市值最高、理應是資金停泊首選的生技業個股,過去一年多來,竟然只有四檔市值增加,其餘市值全數下降。包括神隆、智擎、精華光、美時等公司,市值減幅幾乎都在五成上下,身處風暴核心的基亞,以及另一家已取得美、日、台等國藥證的寶齡富錦,市值更雙雙銳減七成。 「生技股和過去傳統價值思考不同,比較不像是可以量化產銷過程的製造業,如果業者虧損連年,一定會被市場強力挑戰。」凱基投顧研究部副總經理呂奕達觀察。 生技業的高門檻障礙,不僅讓一般散戶畏懼,即使是專業的創投資金,也不見得想投資風險高的生技業。勤業眾信生技醫療產業負責人虞成全表示,很多基金經理人都說:「我們寧可等到晚期、確認可行性後再投資,貴一點也沒關係。」就是沒有意願參與早期投資。 雖然目前尚未傳出有生技業者放棄台股、打算轉投中國股市的消息,但是A股和國內股市的本益比,兩者高低相去太遠,券商私下坦言,「F股(海外企業第一上 市)應該都有在評估」。虞成全認為,未來若中國在上海開放國際板的傳言成真,對有技術、但缺乏資金與通路的國內業者,將是到對岸掛牌的一大誘因。 美國︾生技業火熱 購併頻傳 NBI五年半漲五倍 正當台灣生技業籠罩在淒風苦雨,太平洋另一頭,美國的生技業,卻正在上演前所未有的榮景。囊括生技重點企業的那斯達克生技指數(NBI),今年七月一度站 上四一九四點,創該指數成立二十二年來新高紀錄。不僅如此,自從一○年以來,NBI在五年半裡,上漲將近五倍,表現遠較美股其他主要指數更加強勁,也凸顯 這一次全球生技業從購併到發展新藥的火熱進展,正好與國內的緊縮氣氛形成強烈對比。 「(NBI)行情亮眼,主要原因是能見度高。」德盛安聯投信副總經理傅子平直言。他指出,去年聯準會主席葉倫曾罕見公開點名,以生技與社群網站為首的小型 股,市價估值已明顯偏高,一度引發生技股價重挫;但生技業因購併頻傳,盈餘成長動能強,一年以後,指數仍舊創下新高。 其實,美國生技產業也經歷過一番長期沉澱,才醞釀出這一輪可觀的榮景。以NBI指數為例,○五至○九年間,指數就幾乎在八○○至一千點上下波動,○四年默 克藥廠(Merck)發現旗下治療關節炎的藥物「偉克適」(Vioxx),會造成心血管疾病與中風風險倍增,將該藥物停售、下架,後來甚至付出四十八.五 億美元的天價賠償,與病人達成和解。 此事件讓美國食品藥物管理局(FDA)對新藥規格更加要求。「對業者來說,影響程度之大,就好像學生段考一下子要多考三科。」傅子平形容。 美國政府緊縮新藥規範,影響深遠,以致後來兩、三年,許多藥廠的產品來不及調整、跟上新的標準,實驗結果全都被打回票。就在產業面臨升級考驗時,又遭逢金融海嘯,生技業無法取得充裕資金,市況跌落谷底。這和當前台灣的市場氛圍,有異曲同工之妙。 台灣可複製美國經驗 小藥廠可靠一顆藥 讓股價大漲這五年,美國各藥廠一方面比氣長,努力撐過金融海嘯;二方面還得蹲馬步練功、反覆與官方溝通實驗結果,結果是帶來新的成長動力。 以創立二十四年、總市值已超過六百億美元(約新台幣一.九二兆元)的雷傑納隆藥廠(Regeneron)為例,該公司推出的黃斑部病變藥物采視明 (Eylea),經過八年時間,終於敲定以拜耳為合作夥伴,並取得FDA認證、正式上市銷售。由於采視明銷售極為出色,雷傑納隆藥廠股價也連番大漲,○九 年底以來,股價從十八.二八美元,上漲至今年最高五七六.三美元,漲幅竟達到三十倍之多! 雷傑納隆就靠一顆新藥,在市場聲名大噪、股價暴漲,對國內生技業者來說,具有高度示範意義,只要前期研究精選適當市場,公司規模再小,也能靠關鍵藥物,讓公司營運如虎添翼。「台灣業者很有機會挑戰全球市場。」呂奕達指出。 利多一:孤兒藥 美國鼓勵開發 適合國內小藥廠「孤兒藥可能是台灣業者最有發展潛力的市場,」台灣工銀前資深協理羅敏菁分析,孤兒藥因為屬於罕見疾病用藥,臨床實驗人數較一般藥物少,也 較容易對其他藥廠授權;此外,美國政府為激勵藥廠開發孤兒藥,規定上市後可享有七年美國市場獨占權,形同專賣,適合規模較小的台灣藥廠,集中精力進行研 發。 「現在有不少業者,正依循美國標準進行實驗,其中有幾家相當具有潛力。」羅敏菁樂觀指出,相較於前一波生技創業潮,領導人多半為海外歸國人士,而即將再次 湧現的生技創業潮,則多半有民間企業支持,而且因為政府介入不深,研究人才與領域都更多元化,可望出現百花齊放的盛況。 其實,對台灣而言,生技產業如果度過這次因資本市場而起的風波,可望發展得更加穩健,甚至成為台灣最具戰略價值的產業之一。意義在於,全球生技產業多半各 走各的路,各國研究重點不一,例如韓國發展生技產業,仍以三星、LG兩大集團作為領頭羊;台灣則是各自努力,還沒有出現足以領導同業的重量級廠商。也正因 為各國擁有不同主流市場,台灣的生技業者,不至於會遭遇「紅色供應鏈」的問題,挑戰反而在於能否做出具本土特色、又能打入全球市場的產品。 「雖然過去一年來台灣生技股劇烈修正,但我已看到國內第二波生技創業潮出現,而且將遠比第一波要精采。」生技新藥股王浩鼎董事長張念慈認為,不論新藥或醫材,都有許多好公司陸續成立,十年後,生技業創造兆元產值不會是夢想。 確實,如果細究九○年代蓬勃發展的電子業,關鍵就在於不斷有人才、資金投入新創企業,如今生技業前仆後繼的創業潮,將是產業得以成長與繁榮的關鍵。 利多二:人才多 第二波創業潮 質量都不遜於首波在第二波創業潮中,創業的人才與品質都不下於第一波,例如中研院院長翁啟惠加持的醣基、哈佛大學精神科權威蔡果荃創辦的心悅、學名藥四大 天王之一的趙宇天創辦的泰福生技、生技天后許照惠成立的潤惠、已三度募得國際資金的喜康生技,還有由安成藥業董事長陳志明轉投資的安成生技及新源生技等, 這些都是新藥領域備受矚目的新案。此外,在醫材領域也有張有德成立的益安等,在這些海內外權威專家的投入下,讓台灣生技產業得以開枝散葉,衍生創造更大產 值。 值得注意的是,在第二波創業潮中,第一波企業也不寂寞,而且角色更吃重。以近來好消息不斷的安成藥業來說,近幾年不斷衍生創業,包括延攬愛力根 (Allergan)資深副總湯丹霞,共同創立新源生技並擔任董事長,另外也邀請老將沈志隆擔任新源生技總經理;至於在安成藥業部分,則力邀全球第一大學 名藥廠Teva美洲區副總裁陳貞如擔任總經理等,這些布局,都讓陳志明董事長率領的安成藥業集團,影響力愈來愈大。 利多三:銀彈足 資本市場追捧 仍須靠購併做大 此外,資金也是引爆第二波創業潮的重要原因。事實上,雖然說台灣生技業指數一年來表現不佳,但資本市場對生技股的熱絡程度,卻也是全世界少見,當然也引發 更多國內外資金投入生技業,尤其是專業的生技基金,從國內的鑽石生技、潤泰集團旗下的資金,到眾多國際私募基金頻頻拜訪國內生技業者,也讓第二波創業的規 模與品質都有同步的提升。 其實,在第一波創業的生技企業中,確實有機會衍生出幾家國際大廠,但若只靠自己的有機成長恐怕不容易,跨國購併將是產業做大、做強不可或缺的要素。 事實上,對比美國生技指數NBI之所以持續走高,不斷發動跨國購併案,讓企業強強聯手的動作,絕對是指數創新高的關鍵;對比台灣的生技業至今跨國收購仍然很少,只有島內的拉抬與炒作,指數當然是震盪劇烈,難以與國際市場掛鉤。 其實,在台灣生技業尚未跨足海外購併,國內老牌製藥公司美時早已成為國際私募基金購併標的。前年底,國際藥廠艾威群(Alvogen)集團就已入股美時, 之後便進行一連串的合併收購,其中還將兩家韓國子公司併入,原因就是台灣生技股的本益比(或本夢比)較韓國高,國際藥廠看到台灣資本市場這個大好商機,當 然不會放過賺錢的機會。未來台灣資本市場若能持續維持熱絡的高人氣,台灣企業當然就有向外擴張購併的基礎與本錢。 利多四:老年化 中、印龐大人口 是可觀需求來源一位生技業董事長就說,台灣電子業過去雖然成功,但如今愈來愈辛苦,可以歸納出兩點:一是電子業很喜歡把部門切割出來掛牌,再賺一次股票 錢,對金錢遊戲的興趣比經營產業更高;其次,很少企業有能力向外擴展或購併,最後公司愈做愈小,競爭力愈來愈差。如今生技業已進入關鍵時刻,這兩點生技業 都應引以為鑑。 不過,不管資本市場如何變化,老年化的全球趨勢,讓全球對生技醫藥的需求不斷攀高。「當所得增加一倍,你不會多吃一倍食物,但很可能願意多花一倍以上的醫療費用。」台經院生技中心主任孫智麗也是對國內生技產業前景樂觀期待的一員。 孫智麗分析,生技及醫療產業除了聚焦現有的歐美市場,中國與印度龐大人口,也是相當可觀的需求來源。例如中國可能在一八年,就成為全球第一大藥品市場; 「超過二十億人的醫療需求,正在快速成長。」回顧過去數十年來的發展軌跡,孫智麗認為:「股價或許會泡沫化,但產業本身的需求不會。」因此等到產業調整完 成,下一輪台灣生技股的發展,勢必更精采。 購併、研發新藥不斷 美生技前景大好! ── NBI 5大熱門飆股 公司名稱 市值 (億美元) 2010年以來漲幅(%) 近年營運重點Regeneron 609 3052 堅持多年成功的黃斑部病變藥物「Eylea」熱賣,因此連續3年被《科學》雜誌評選為全球生醫業最佳雇主,帶動市值暴增Alexion 433 739 以研發孤兒藥為主的藥廠,主要產品包括風溼免疫用藥與心肺急性發炎用藥,股價較10年前上漲近30倍Biogen 743 506 今年獲利預測雖降低,但阿滋海默症藥物「Biibo37」仍被市場視為最有希望成功的產品。 Gilead 1709 442 研發出治癒C型肝炎的「Sovaldi」與「Harvoni」兩款藥物,使得股價大漲,但也因藥價極高飽受爭議Celgene 1037 364 癌症與免疫疾病藥物大廠,今年7月14日宣布購併免疫疾病藥廠Receptos,金額達72億美元資料來源:Nasdaq、Google finance 無限可能的新藥公司 如今市值逾600億美元的Regeneron,靠一款明星商品暴起,充分顯示新藥公司難以預期成敗的特色。

|

||||||

李崗 就算賠錢也要說出台灣人的故事 燒六千萬 《阿罩霧風雲》重現霧峰林家傳奇

2015-09-28 TWM|

二年前《阿罩霧風雲》第一集讓李崗燒掉三千萬元, 第二集還是如期上檔,他挑戰台灣無人敢嘗試的大河劇。 「一個地方若連自己的故事都說不出來,是最大的悲哀!」 這是李安曾說過的一句話,李崗擱在心底,就算是賠錢,也要實踐。 「在台灣生活我也過得不耐煩了,電視連續劇每天嗆聲,好像台灣人的生活都是歸卵趴火(台語),看這些節目心不淨哪!」飆著台式俗俚鏗鏘有力,定睛一看,坐在桌子對面的是穿著polo衫、一臉斯文的李崗,他是導演、是監製,是奧斯卡國際導演「李安」的弟弟。 與李安內斂靦腆的性格相反,李崗熱情外向,即使對台灣影視產業失望,「這是我的家鄉我的根」,為了讓台灣歷史不淪為政治角力,還原歷史樣貌,二○一三年他籌資三千萬元拍攝《阿罩霧風雲Ⅰ抉擇》全台戲院票房成績兩百萬元。 「你問我上集已經虧這麼慘了,下集還要拍嗎?」李崗皺著眉說:「我壓力大到每天都想放棄。」他堅持要有始有終論述台灣在清朝時期到一九五六年逾兩百年的故事,籌備兩年的下集《阿罩霧風雲Ⅱ落子》也將於九月十八日上映,斥資約三千萬元。 還原兩百年的現場 「霧 峰林家,是台灣史的觀察站」台灣的五大家族(基隆顏家、板橋林家、霧峰林家、鹿港辜家與高雄陳家),李崗為何會挑霧峰林家?「林獻堂的故事讓人耳熟能詳, 霧峰林家不只是富商,還曾參與平定太平天國、中法戰爭,經歷日治、國民政府來台、國共內戰等進程,牽扯勢力爭奪。」李崗說,「比較其他四大家族的後代仍活 躍在台灣政商界中,已淡出台灣近代史的霧峰林家,反倒是台灣史最清楚的觀察站。」或許和父親李昇曾經為台南一中校長的背景有關,李崗從小看《三國演義》、 《水滸傳》,三十年前,他在基隆念台灣海洋學院航海系(現為台灣海洋大學),在獅球嶺炮台附近看到一大片法國公墓,他是台南小孩,只知道荷蘭人曾占台,不 知道台灣還曾捲入中法戰爭,「在各國政權殖民過程中,台灣,到底發生什麼事?」有一回在文化總會上認識霧峰林家第九代的林光輝先生,聊起林家曾擁有軍隊, 協助清朝平定戴潮春叛亂,再帶著鄉勇參與中法戰爭,「我很surprise!霧峰林家真的有這麼厲害?」李崗一頭栽進,從二○○八年迄今耗時逾七年,研究 員上集找了五位,下集二位,從歷史事實、故事背景,道具槍枝、文書、服裝都研究精準。 合作逾五年、《阿罩霧風雲》上下兩集編劇葉乃菁認為在解讀歷史上,李崗會要求全面性觀點,要多為各方人馬想一想,這樣的思考邏輯,是她從前修習歷史專業時不會用到的,也因此,本片不計參考書目,光是採用的文獻、論文就逾兩百項。 「台 灣沒有拍過大河劇(指長篇歷史電視連續劇),而且是真人實事,這對電影圈是從未有的挑戰。」除了還原歷史人物性格與縱橫二百年的現場之外,最重要的是這齣 戲的歷史話語權。從研究霧峰林家的資料裡,李崗反思,「我們會對台灣歷史這麼陌生,是因為我們都從政黨觀念去接收,都是以偏概全,都是政治人物要講的那塊 放大,其他不給你看。」 兄弟兩人的電影夢 「李安很會講故事,我常挑他毛病」前陣子課綱問題甚囂塵上,李崗新片又牽扯到歷史命 題,他說「日治、日據有這麼重要嗎?」爭議在於時空解釋出了問題,政府與人民的對話沒有好好溝通,沒有了解過去,只用政治力解決會更粗暴,「台灣不要綠 化、不要藍化,是要淨化。」台灣鄉土作家黃春明看完新片後也跟李崗說,「沒有顏色,也是另一種顏色。」《阿罩霧風雲》即使票房成績有限,但相較於快節奏且 俗濫的電視連續劇,它在李崗心中就像是白開水。「我真的年紀大了,對台灣生活我也不耐煩了,那都是飲料沒有水,但生命不可能沒有水,最後身體一定會給你反 擊。」「原本要做上下兩集的三千萬元,在第一集就花光了,加上票房成績不盡理想,劇組成員都在猜可能不會拍下集,沒想到上映後(第一集)三個月,又看到崗 哥風塵僕僕地出去拉贊助。」葉乃菁說。 急著把台灣歷史的話語權從政黨手上拿回,李崗的另一個焦慮,就是「自己的歷史,自己救」。中國早於○ 四年就製作出霧峰林家的故事──電視劇《滄海百年》,「如果我沒有做,沒有人會做,將來無論依附到誰那邊去,都會喪失主體性,所以要讓台灣人講台灣的故 事。」除了自己的危機意識,聽哥哥的話也給他堅持的力量。 「我上國中之前,都跟李安睡一張床,那時沒有電視、電腦或娛樂,睡前就會叫哥哥講 故事。」兄弟倆的電影夢,就從一張床開始發夢。「李安很會講故事,我常常在故事中挑他毛病。」有一次李安講到空軍飛官的男主角,設定三十歲,「怎麼可能是 三十歲?太老了。」李崗跟哥哥討價還價,降到十六歲。而這一段童年往事,四十年後,竟也成為李崗○八年籌畫《想飛》的雛形。「我聽到一位IDF戰機的帥氣 飛官,因太太意外眼盲,想登機感受藍天白雲,冒著軍紀與圓夢之間,面臨抉擇。」「人生參透,抉擇兩字而已,沒有對錯,只能找出適合自己的路。」李崗說。 直 到三十二歲之後,看到李安一九九○年以《推手》和《囍宴》獲得優良劇本首獎及二獎,兄弟兩人躺在床板上編故事的童年記憶回來了。「其實也不難嘛!」相隔四 年,李崗也以《新老殘遊記》獲優良劇本獎肯定;九六年以其劇本《上岸》製作成的電影《今天不回家》,由張艾嘉執導,讓李崗榮獲亞太影展最佳編劇。 人生道路上的抉擇 「四十歲當導演,才算找到自己」一九九五年,三十八歲到四十歲的兩年,李崗在電視上主持談話節目,那是有線電視崛起的年代,談話性節目正夯,同期還有吳淡如、蔡康永、于美人,月收入十幾萬元。 李 崗卻想回頭當導演,「李安與我爸爸兩人都反對,但兩人理由不同。我爸是不了解電影狀況擔憂,李安因為太了解電影,認為電影是把夢做出來的行業,但夢有兩 種,美夢與惡夢。」「我是一直到四十歲當導演,才算找到自己。」一九九八年的《條子阿不拉》,不僅得到優良劇本的肯定,還獲得國片一千萬元輔導金補助,他 乾脆自己來拍,一舉成為第四十四屆亞太影展參賽片 。 李崗終究走上與哥哥相同的道路,當上了導演,這幾年來,為了提攜後進,他專心投入監製。○六年,李崗辦了一個推手計畫,做監製扶植台灣新秀導演,《阿罩霧風雲》的導演許明淳也在其中,鄭有傑、沈可尚、侯季然等新星也入列。 許明淳說合作《阿罩霧風雲》時常覺得李崗是傻子,不計商業效用,還自掏腰包來拍。而或許也是李崗熱情的性格累積人脈,加上曾擔任導演,他的思考全面,且不會出爾反爾。 「當 導演只要專注在拍攝與劇情,像李安只要管好劇本與演員,但當監製很辛苦啊,要協調、要找錢,還要應酬當酒家女……。」李崗有點心理不平衡,但是。李安告訴 他,「你不要這樣想,導演是個很專心的工作,你二○○%要活在那個世界,就像賽馬一樣,你眼睛一遮,從頭跑到尾,而監製是騎馬的人,是騎士,要眼觀四面耳 聽八方。」「李安好像有說服我,導演是馬,監製是騎士,這樣聽起來有比較神氣。」李崗抬起下巴,雙手比起上馬鞍的架式,自嘲地揮了一下手中不存在的馬鞭。 在霧峰古宅拍攝下集,當時四個颱風侵台,卻沒有影響到拍攝工作。 李 崗說,感覺霧峰林家的祖先有保佑,「這幾年年紀也大了,位置也變得比較高,有時候會變成一個『導體』,有些東西會自己來找你,就像李安拍《色戒》時覺得張 愛玲一直來找他。」談起《阿罩霧風雲》的靈魂人物林獻堂,後來離台,在日本抑鬱終老,人在歷史洪流中的無奈與掙扎。李崗說,即使台灣大環境很悶,人民心裡 也悶,「我還是想做台灣的東西。」他深深嘆了口氣,就像《阿罩霧風雲》裡的林獻堂,大環境無法改變的,還是得透過體制內的爭取,再拚拚看。 Profile李崗 出生:1957年 現職:監製、導演、製片人 經歷:船員、經商 學 歷:國立台灣海洋大學航海系畢業代表作品:《想飛》、《星光傳奇》、《陽陽》、 《茱麗葉》、《阿罩霧風雲Ⅰ抉擇》一部立體的歷史書《阿罩霧風雲Ⅱ落子》「拍了這部電影,我才知道自己的家世背景。」劇中飾演林祖密的日籍演員西村大地, 另一個台灣名字叫作「林睦宸」,他是霧峰林家第10代,由林祖密率領的「下厝」系統,在台灣近代史,是一個禁忌的家族。 林獻堂是霧峰林家的 「頂厝」系統,他在日治殖民時代,設法推動台灣自治,較廣為人知。但另一支以林祖密為主的「下厝」,將事業移往中國,出資扶植孫文成立中華民國,但兒子林 正亨卻對國民黨失望,1950年投身共產黨,遭國民黨在馬場町刑場槍決。「下厝」系統在二二八事件與白色恐怖的陰影下,陸續轉往日本與中國發展,幾乎與台 灣斷了根,直到《阿罩霧風雲》下集,林祖密祖孫三代的臉孔才慢慢浮現。 李崗說,下集「落子」從日本占領台灣講起,除了林獻堂的故事我們比較 熟悉,另一支系「下厝」則藏在歷史重霧中。其中還有敏感的國共互動,李崗自己都說,解釋得不恰當,「都有人要拿命跟你拚」。導演許明淳說:「一個家族,每 個人都在追求心中的烏托邦,立場看似衝突,但都有不同的國家想像與認同,《阿罩霧風雲》就像是一部立體的歷史書,讀者可以從多元的角度去看,那是台灣近代 的縮影,每個人都為心中的願景拚鬥著。」 (林惟鈴) 撰文 / 林惟鈴 | ||||||

Next Page