- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

【轉】人民幣貶值是香港頭號風險 價值at風險

http://xueqiu.com/9769652619/36937740MarketWatch專欄作家斯蒂芬(CRAIG STEPHEN)撰文指出,一旦人民幣貶值,則以香港為樞紐的「看不見的套利交易」就將徹底破產,讓香港經濟受到足以和1997年亞洲金融危機相提並論的打擊。以下是斯蒂芬的評論文章全文:

在香港邁進農曆羊年的時候,當地的特首近乎是祈求地要求人們表現得更加像羊,更加溫順。可是,投資者必須知道這羊群正在被帶向哪裡——人民幣貶值,讓香港暴露在巨大風險之下的貨幣戰爭。

伴隨中國經濟增長速度減緩,資本外流折磨著北京的神經,最近幾週以來,越來越多的人都開始談論人民幣貶值的可能性了。在這種情況下,香港可能受到的影響就是值得非常仔細評估的了,因為他們的經濟著實是高度依賴於可觀的財政盈餘,也因為他們的貨幣匯率原本就被人為壓低了。

總之,一旦人民幣匯率走勢大變,香港會處在一個怎樣的位置上呢?

香港的貨幣表現疲軟,是因為他們三十年來一直採用與美元掛鉤的政策,而最近幾年當中,人民幣對美元幾乎升值了三分之一。於是乎,相當時間之內,香港在大陸消費者眼中一直都是個打折的大賣場,提供著廉價資金,廉價地產和廉價商品。

或者我們也可以再打一個比方——如果紐約和美國其他地方不同,實施免稅政策,而且當地還使用一種釘死在比美元廉價30%位置上的獨立貨幣,你猜會有怎樣的結果?由此肯定會產生出令人難以置信的貿易流量,全美的人都會湧入紐約購物,而不堪其擾的紐約人則會對外來客產生濃濃的敵意。

由於和大陸之間並沒有進行完全的集成,香港現在恰恰就處在這樣一個尷尬的位置上。儘管遊客和貿易的規模持續攀升,儘管資本市場與大陸之間的聯繫日益緊密,但這一地區依然保持著既定的匯率政策,因為他們相信這才能提供穩定的基石。

可實際上,這政策真正的產物,其實是高度依賴於短暫的外匯套利交易的畸形經濟。一旦局面翻轉過來,香港經濟就將面臨非常可怕的衝擊。

去年,湧入香港購物的大陸遊客有5000萬之多,而一旦沒有了匯率折扣,香港在他們眼中的魅力就會陡然降低許多。事實上,如果沒有大陸資金的購買行動,香港房地產的價格也不可能漲到現在這種匪夷所思的水平。儘管香港住宅房地產價格原本已經是世界之最了,但是去年當中,它還是百尺竿頭再上漲了14%。

相當時間以來,人們已經接受了房地產市場的這種起起落落,將其視為香港既定貨幣政策的一個可以容忍的產物。說起來,香港本地人對大量大陸遊客帶來的擁擠和通貨膨脹日益不滿,還只是近幾年的事情,但卻已經成為了港府必須面對的嚴峻挑戰。最近一段時間,事情甚至發展到本地人當面抗議購物客,引致警察干預的地步。

除開旅遊和房地產之外,銀行放款也提供了一個強有力的證據,告訴人們香港經濟是如何高度依賴跨境貨幣套利交易的。近年以來,通過香港向大陸放款,即所謂「看不見的套利交易」的發展,已經讓許多分析師警惕不已了。

在中國人民幣不斷升值的過程中,以港元舉債的做法變得非常普遍,這不僅僅是因為香港的利率比大陸低得多,也是因為以貶值貨幣舉債的天然魅力。不消說,這些資金很多都是以高收益率的影子銀行產品為渠道的。

Brokerage Jefferies一年前就發出了警告,指出這種對大陸放款的戲劇性增長背後的危險。美國銀行在最近的研究報告中也對這種擔心做出了回應,詳細解釋了為什麼放款的規模已經達到了香港國內生產總值的160%,而2006年的時候,這一比例還只有20%。他們警告說,這種不穩定和不均衡的局面之所以會出現,是因為兩種貨幣的走勢相當時間內都是穩定的,可以預測的,讓人們越來越相信這種趨勢會永遠持續下去。

大多數人都堅信,人民幣是一種由政策來決定的貨幣,北京會允許它持續強化。美銀指出,2008年以來,在人民幣軌跡的這種穩定性的慫恿之下,離岸資金進入中國的套利交易規模已經達到了1萬1000億美元,而大陸這邊流向海外的資金則達到了近1萬5000億美元。

香港正處於這種交易的連接點上,它是大陸的頭號跨境債權人,同時也是希望繞開資本控制的大陸資金的頭號目的地。很多觀察家都擔心,這種大規模的放款正在奠定一個基礎,使得類似1997年亞洲金融危機那種麻煩的發生成為可能。最終,人們很可能會看到貨幣貶值導致港元債務的大面積違約。

一旦人民幣走向貶值,香港銀行就會看到套利放款交易在自己面前走向崩潰。美銀就認為,相對於香港本地的房地產泡沫而言,還是他們向大陸的放款更加值得擔憂。

對於香港股票市場和房地產市場而言,人民幣的重大貶值將是一個不折不扣的「黑天鵝」因素。 不過,如果大陸貨幣貶值,香港本地居民恐怕倒會非常高興,因為這很自然地會讓房地產市場和旅遊市場變得正常起來。

如何理解中國股市特殊的「風險偏好」? 價值at風險

http://xueqiu.com/9769652619/36995605中國A股市場不過是一個成立20多年的「嬰兒」市場,所以我們的股市現在存在的很多不合理現象也能理解(注意是不合理而不是無效),本來中國股市成立之初的目的就是為國有企業脫困,並且直到今天,市場仍有這樣的訴求(相比當初已經大幅改變)。所以我們不能盲目的把成熟市場的投資準則用在中國股市的投資上,我們不得不面對中國股市的一些特殊的風險偏好。當然,任何「成功」的投資本質上都是一樣的,我們如果能理解中國股市的特殊性,就能更好的幫助我們投資成功。

簡單來說,中國股市最特殊的一點是:整體市場的估值一直以來都處在非常高的狀態。當然這個高估值的狀態並不是靜態的,而是在不同板塊間不斷切換的(比如07年的大藍籌泡沫,09年後的小盤股泡沫)。

事實上往前看20多年,在A股的主流資金在大部分時間裡對大部分股票一直在玩擊鼓傳花的遊戲,而非基本面投資。如果你是一個投資人,你買入股票的理由無非是因為分紅、股價被低估、未來高成長等因素。但不幸的是,如今一大批A股的盈利與上市之初相比沒有大的變化、甚至大幅倒退,也沒有任何的分紅,從基本面看幾乎沒有任何價值和成長性,比如主板的上海物貿、氯鹼化工這類殭屍股,粗略估算一下這類股票主板至少三五百隻吧,創業板以後也會出現的)。但即便是這樣,他們依然享有很高的估值在上市,為什麼?因為A股沒有退市,IPO又受限,所以場內資金可以不斷的玩擊鼓傳花的遊戲,一輪又一輪,並其一些垃圾公司還有收購或被收購的預期。再比如,很多股票在B股的價格非常便宜,還記得之前差點退市的閩燦坤嗎?它的市值可能是B股最小的公司,雖然它還在盈利,但不會有人花幾個億將它私有化,除了估值貴的因素外,大股東更需要的是維持一個上市公司的資格。因為只要不退市就有機會繼續」傳銷「下去,而很多公司一旦退市了,即使只有原來1/10的價格,也沒人願意買了。所以我們的股民在過去的時間裡,做的大部分事情就是把這些公司傳來傳去,使得這些公司的股價不斷的波動。這些股票,作為公司他們沒有任何價值,漲跌幾乎無關公司的基本面,他們存在的意義僅僅就是賭桌上的籌碼,供大家擊鼓傳花賭博之用。

並且這種市場偏好存在的時間越久,預期就會越來越自我強化(正反饋),並且A股的上市公司或大股東也會利用了市場的這種情緒,不斷地搞題材、搞重組,有的甚至還自己參與坐莊操縱股價(當然是為了維護上市的地位,或者想要高位減持、增發圈錢),不斷上漲的股價進一步強化了市場的預期。最後的結果是皆大歡喜,大股東維護了上市公司的市值,同時也「改善了生活」,而小散戶獲得了投資上的「浮盈」。只要韭菜還能不斷的入場,這個正反饋的擊鼓傳花的遊戲就能一直玩下去。

也因為A股的這種高估值和題材炒作的劣幣環境長期存在,所以堅持傳統投資準則的投資者在投資A股時都會有很強的挫敗感,因為你辛苦的研究換不來正確的邏輯兌現。低估的股票會長期低估,做價值投資的很難等到價值的回歸;而高估的股票也會長期高估,做成長股投資的幾乎等不到便宜的買入機會。

就拿這幾年的行情來說,一言以蔽之就是:不確定性越高的股票獲得的溢價越大(小市值題材股代表),反之確定性越高的股票獲得的溢價越小(大市值藍籌股代表)。並且因為市場的投資者傾向追求那些短期無法證偽的故事,樂意將股價推至泡沫,所以A股的投資者都喜歡追漲殺跌,價格和趨勢比價值更重要。特別的,在2014年末這波指數大漲行情之前,A股出現了極端分化的局面,一方面少數的大市值藍籌股相比較成熟市場的藍籌股在估值上也具有優勢,而另一方面除掉少部分的大市值藍籌股,整體市場的估值貴的離譜(特別是以新興產業、題材股、ST殼股票為代表的小市值公司)。具體的數據如下(我以港股和美股做對比):

截止2015年2月13日,A股近2600家公司,PE>100或虧損(TTM&扣非)的公司共有1154家(PE大於100的公司592家),佔比45%,PB>5的808家,佔比31%;而PE<10的33家,PB<1的12家。

港股近1790家公司,PE>100的公司只有50家,而虧損的公司比較多有544家,PB(預測值)>5只有20家。而PE<10的有489家,PB<1的有157家。

紐交所總共3854只股票:PE>100的111家,虧損的506家,合計佔比16%,PE<10的270家,佔比7%。納斯達克共有3419只股票:PE>100&虧損93+1202家佔比38%,PE<10的171家,佔比5%(來自Google Market Screener數據,不一定準確,且沒有PB數據)。

由此可以看出PE>100的公司在港股和美股是非常少的,而A股的估值顯然要遠高於成熟市場。

或許有人會想A股的公司成長性更高,所以估值更高,那麼繼續加入ROE和ROIC的對比:

A股ROE(TTM)大於15%的有342家,佔比13%,ROIC(TTM)大於15%的有203家,佔比8%。其中還包括125家新上市的公司(新上市公司ROE和ROIC普遍較高)。

港股ROE(TTM)大於15%的有394家,佔比22%,ROIC(TTM)大於15%的有202家,佔比11%。

紐交所ROE(TTM)>15%的635家,佔比16.5%,ROIC(TTM)>15%的255家,佔比6.6%。NASDAQROE(TTM)>15%的434家,佔比12.7%,ROIC(TTM)>15%的256家,佔比7.5%。

可見,A股的成長性並沒有高於港股和美股,甚至比她們更低。

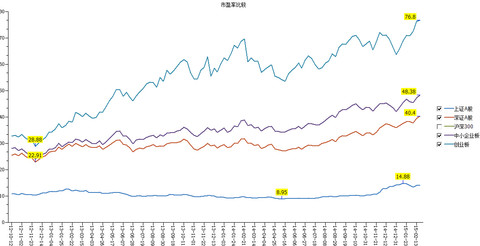

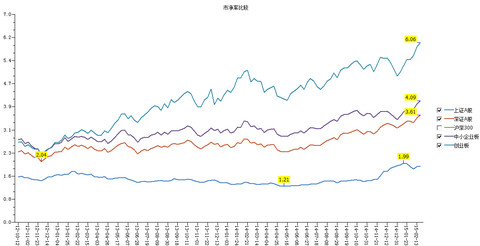

再看A股不同風格板塊之間的估值對比:

其中創業板整體估值接近80倍PE、6倍PB,一些新興產業的公司動則PE100倍以上,PB10-20倍。並且不僅僅是創業板,除掉少部分大藍籌外整體市場的估值一樣驚人的貴,各種題材股、垃圾股滿天飛。反應非權重股指數的中證500指數的市盈率高達40倍(PB等於3),整個滬深A股主板市盈率的中位數為45倍左右,相比之下,道瓊斯指數和標普500指數對應的市盈率中位數分別為17倍和19.3倍。

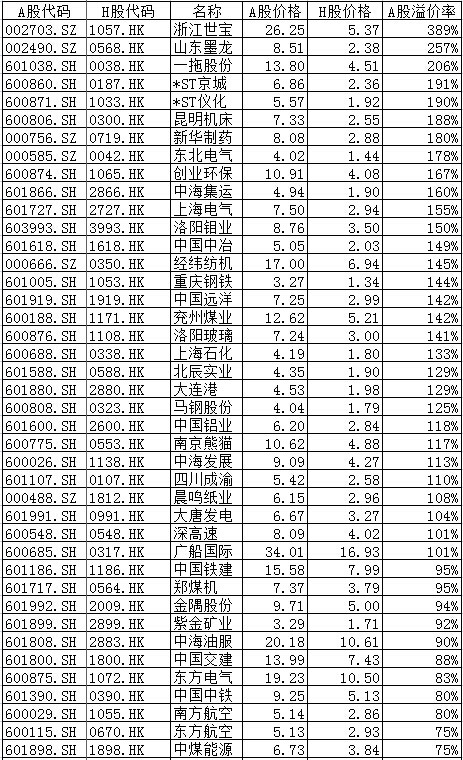

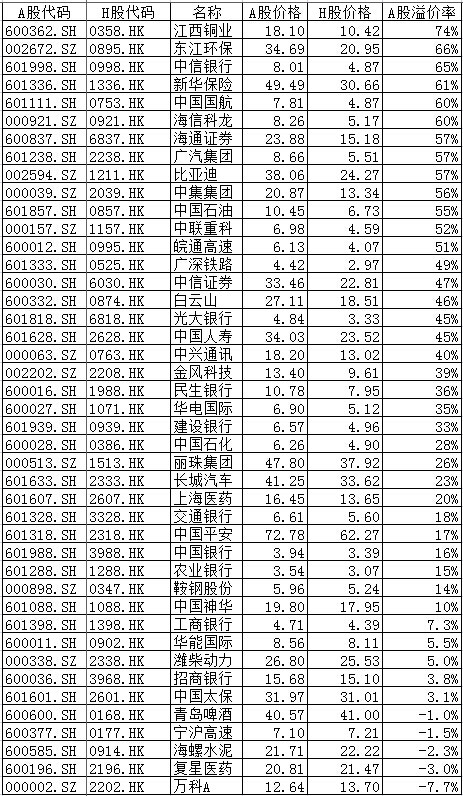

甚至,在大藍籌股中也不乏泡沫嚴重的品種,比如因一路一帶概念炒高的基建、鐵路(南北車、馬鋼、中冶、中鐵A股遠高於港股,甚至貴一倍),券商股更是泡沫嚴重,幾個龍頭券商都接近全球大投行的市值了。另外航運(中遠洋、中海集運)、有色(中鋁、江銅)等大藍籌泡沫也非常嚴重,A股溢價都在50%以上。其他上證50的大藍籌不說泡沫,估值相比港股也沒有優勢,五大行A股平均貴20%。來看AH同股同權的上市公司對比(這只截止2014年12月30日的數據,2015年1月大部分藍籌股的差價進一步拉大):

從AH的對比上不難看出,市值越大的公司,A股溢價越小,而市值越小的公司,A股的價格數倍於H股。

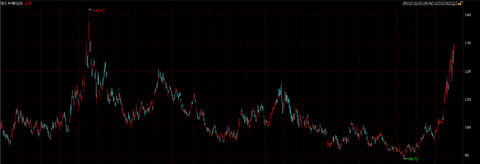

另外,在2014年末這波藍籌行情之前,AH溢價指數是低於100的,港股的大藍籌整體要溢價A股,也就是說,A股的藍籌股在2013年和2014年大部分時間裡還是有一定的吸引力的。AH溢價指數如下(注意影響AH溢價指數的主要是大市值公司):

但在2014一波瘋狂的主板指數行情之後,A股已經整體溢價H股30%之多了,在有滬港通的前提下,也沒有出現資金向估值更低的港股流動的趨勢。為什麼?這肯定不能用兩地在基本面上的不同理解來解釋了。想一想,如果A股的小公司現在立馬在港股或者美股上市,定價會是多少?或許PE\PB等指標在A股大多數時候是不能以國際標準來衡量的(這裡多說一句,很多人還孜孜不倦的為小盤股高估尋找邏輯,這其實是很荒謬的,一個人是胖子還是瘦子一眼就能看出,再討論300斤算胖子還是350斤算胖子根本沒有意義)。

綜合上面幾個對比和數據,顯而易見的是,A股整體的高估非常明顯,其中小盤題材股、新興產業股、殼價值股的估值最為離譜,並且A股的藍籌股也並不是那麼的便宜了。所以,我們不得不承認A股的估值體系和成熟市場存在巨大的差距,但這並不是因為我們的市場是無效的,這種現象的背後有更深層次的原因。雖然影響市場整體估值體系的原因非常複雜的,但就我個人而言,我把它簡單的歸納為:人口結構、市場構成、資金成本、資金利率、市場體制、特殊的社會環境、政治體制的合力作用。

1.市場制度——發行制度、退市制度、法律制度等都不完善;

發行制度方面,由於證監會愛民如子,害怕散戶不能接受註冊制後天量的供應,所以總是暫停IPO或控制發行數量,另一方面還要人為的壓低發行價,於是,在新股的供應量不足且發行價大幅低於市場平均估值的情況下,少量的新股上市既不能影響現有市場的估值,反而在上市後遭遇爆炒。還記得創業板剛開放時新股無論多高多離譜的估值都能發出去,且大多不會破發,而2014年下半年的新股在人為調控發行價的情況下,出現齊刷刷的44%+N個漲停的奇葩景象。放眼全世界,都找不到A股這樣的IPO市場,我認為這就是IPO管制的必然結果,如果新股完全實行市場化,想上就能上的話,那麼情況會完全不同。很多新股會破發,更多的老股(主要是中小板+創業板+主板的高估值小盤股)會面臨巨大的估值重估的壓力。

退市制度方面,由於A股幾乎沒有退出機制(特別是07年之後退市的股票屈指可數),即便買到的垃圾公司最終真的要退市了,只要有人去證監會鬧一鬧,國家自然會想辦法幫你兜底(愛民如子啊)。一樣有人幫你兜底。所以股票的殼價值一直居高不下。過去20年,你只要建立一個ST(或市值低於20億)的組合,你不僅能跑贏任何指數,更能取得近30%的年化收益(20年年均30%是什麼概念,好好想想)。既然絕大多數的垃圾股最終都會暴漲(借殼重組、收購資產),那還有什麼理由阻止大家去賭博呢?

法律制度方面,由於我國的證券法很早就頒佈了,其中很多法律法規已經不再適用,比如企業欺詐上市或財務造假的問題,證監會對上市公司財務造假的處罰依據是《證券法》第一百九十三條,即:「發行人、上市公司或者其他信息披露義務人未按照規定披露信息,或者所披露的信息有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的,責令改正,給予警告,並處以30萬元以上60萬元以下的罰款。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告,並處以3萬元以上30萬元以下的罰款。」。最高只有60萬的罰款,並且沒有退市的要求,那麼很難阻止企業造假的衝動,畢竟造假上市可以換取幾個億甚至更高的利益。另一方面,真的遇到大股東內幕交易,弄虛造假的違法的情況,散戶拿大股東根本沒辦法,訴訟無門。

政府在市場制度的建設上一直不能有效的執行,也無法給市場穩定的預期(朝令夕改),所以進一步加劇了劣幣驅逐良幣的市場環境,所以,進一步導致了估值的錯誤定價,並且這種錯誤定價無很長時間都無法修復,股票價值回歸的唯一途徑就是市場情緒和偏好的改變。

2.市場環境——散戶為主。目前在滬深交易所個人投資者近9000萬,其中50萬元人民幣以下投資者完成的交易約佔股票交易總量的60%。個人投資者在交易金額中佔比八成以上,而美國個人投資者比例在5%,香港大概是25%,同時A股換手率是香港和美國的10倍以上。散戶比例高是所有股市成立早期都會經歷的一個階段,因為這個時期衍生品市場不夠發達,同時老百姓也沒有其他足夠的理財渠道,並且國家對資本市場的開放程度又不夠,成熟市場的資金對國內投機環境影響很小。

另一方面,A股的投資者並不是傳統認識中的風險厭惡者,而是風險喜好者。所以A股市場特有的邏輯是不確定性越高、風險越高的品種估值就越高。為什麼全民賭性很重,只爭朝夕呢?耶魯大學研究顯示20歲左右和40-50歲的人風險偏好最高,因為20歲的人沒有資本基礎,所以我們可以得出結論:一個國家中40-50歲人口占比如果在上升週期通常這個國家資產泡沫比較高,日本在1965-1990年前後40-50歲人口上升比較厲害的時候,股票、地產都出現大幅飆升。接下去隨著年齡上升,風險偏好會下降,中國40-50歲人口的上升週期是1988年到2012年,所以,不難理解市場風險偏好很高。並且主題投機盛行,因為簡單粗暴的邏輯更容易被沒有專業知識的散戶接受,並轉換為實際操作。例如:奧巴馬連任,澳柯瑪漲停;李天—螵娼被抓,天—股份跌6%;情人節,東方賓館漲停……

3.市場利率——國內無風險利率長期在10%以上,比如唱起來幾乎沒有一個債券違約,垃圾債動則10%-20%的收益率,而優質債券只有3%-5%的收益率,那麼在剛性兌付的基礎上,為什麼不買20%收益的垃圾呢?大家賭博的心理越來越強,都在找高風險資產。因此藍籌股等低風險的資產沒有吸引力,而同時A股又相對封閉,人民幣沒有國際化,外資無法用低成本資金抄底高分紅股票。

4.政治體制。往大了說中國股市也是國家體制的映射,因為我國是社會主義國家,所以我們的股市是具有中國特色的社會主義的股市。接下來省略1000字……想一想為什麼美股會長牛,因為隨著時代的進步,不斷的有跟隨時代潮流的公司在上市,而被時代淘汰的公司在退市,所以縱使時光荏苒,美股依然常青。反觀A股,什麼公司能上市基本領導說了算,而退市也更是如此。A股長期以來都是權貴們魚肉小散戶的場所。但大多數投資者依然選擇矇住自己的雙眼,視這些問題而不見,甚至一直在做著「中國夢」,頻頻期待牛市的來臨。牛市真的來了又如何?只要體制不變,一切牛市不過是過眼云煙,牛市只會消滅更多的人(我不知道大家期待的牛市是什麼,反正我期待的牛市肯定不是一個政策主導的暴漲暴跌的短命牛市,而是一個在健康的市場/國家體制下,企業治理優秀、基本面向好、估值體系合理的長期向上的牛市)。

綜上,A股的高估值並不是市場無效的表現,反而是在種種客觀條件下市場必然的選擇。很多人總是抨擊A股市場如何如何糟糕,只是因為他們沒有考慮過,在當前的社會環境、市場制度、投資者構成、政治體制等條件下,或許當前的A股市場已經是「最理性」的了(曾經我也是其中一個)。在出現根本的變革之前,拿其他成熟市場的股市和中國股市進行比較顯得毫無意義,因為市場相對自身環境而言都是非常有效的,換句話說,市場本身並沒有錯,因為所處的環境決定了市場的運行方式,認為市場錯了不過是投資者對「環境」的失望預期罷了。

當然這並不意味著投資A股就一定要與這個不成熟市場下的種種奇葩偏好「同流合污」,就如本節文開頭所說,任何「成功」的投資本質上都是一樣的,我們如果能理解中國股市的特殊性,就能更好的幫助我們投資成功。當然在我眼中的「成功」和大多數A股投資者不同,我追求的是:長久穩定的收益(我的「三好」投資理念本質上就是為了追求穩定的收益,而「穩定」是指風險和收益的最優平衡,簡單表示就是價值at風險),而大部分人追求的是「朝夕瞬間的美好」。

未來會怎麼樣?

雖然過去20多年來A股一直處在特殊的市場環境中,形成了特殊的風險偏好,但這並不意味著這種情況會持續下去,我認為隨著國家的改革與進步,資本市場也在改革與進步,A股會變得越來越成熟。並且,我認為這一天越來越近了,或許未來5年之內就能看到根本性的改變。

首先,在未來10年內,中國將的人口結構將會出現巨變(中國20-64歲勞動力2015年後開始負增長),這意味著投資者的風險偏好開始下降。其次,各種衍生品,如個股期權、轉融通(加強融券力度)、小盤指數的股指期貨等未來也會不斷地推出,做空將會變得更為便捷。最後,市場制度也會在未來出現大改革,2014年已經看到些許苗頭,嚴格的退市制度已經開始實施,註冊制更是提上日程,預計會在2015年正式開始,而證券法的修法也會在2015年完成。我個人認為註冊制會是改變中國股市當前高風險偏好的最後一根稻草。

在當前不開放註冊制的情況下,每年都有數百家企業排隊上市(500家為基準),那麼註冊制開放後至少每年會有近千家的企業排隊上市(近千家只是我粗略估算的結果,由於中國金融體系的特殊性,資源錯配的現象特別嚴重,最需要資金的中小企業融資最難,所以註冊制後企業一定會積極的上市,當然從這個層面理解,註冊制也是國家為中小企業鋪的路)。

這意味著什麼?

這意味著在「籌碼」的供應量大大增加的情況下,擊鼓傳花的「市值傳銷」遊戲注定會玩不下去,因為有更好更便宜的「籌碼」源源不斷的上市。想像一下,按照每年1000家的上市速度,三年之後就會有3000家公司(即便按照300家/年的速度,也有1000家),3000家公司你光看一遍名字就要花很久的時間,更別說熟悉基本面了。上市公司想要讓你記住公司股票的名字都很難,更別說向你「傳銷」股票了。所以現有支撐高估值股票的邏輯將不復存在(「故事+籌碼」的稀缺性消失),即便是因為基本面優秀而享受高估值的股票,其高估值也會被源源不斷的「籌碼」給稀釋了(「錢」分流了)。此外,殼股票將會變得毫無價值,因為相比借垃圾殼的成本,直接上市更划算。另一方面,如果退市能夠堅決執行,會進一步打擊沒有基本面支撐公司的估值。可以預見大量垃圾公司最終成為仙股。

對於散戶來說,投資的難度將會大大增加,即便不考慮大量的退市,在每年近千家的IPO的情況下,散戶根本無暇顧及那麼多進進出出的股票,慢慢退出市場是可以預見的。

我預測,未來5年,A股的估值體系會徹底打破重建(比如確定性大的優質藍籌股獲得溢價,而確定性低的垃圾股將獲得折價)。我樂觀的相信A股的市場制度會建設的越來越好,迎來真正有質量的長期牛市(如果不樂觀的話我早就徹底告別A股投資港股和美股了)。但就目前來說,在估值體系沒有徹底打破重建之前,在市場制度(發行制度、退市制度、法律法規)、市場構成、市場偏好沒有徹底改變之前,絕對不可能再誕生一輪指數或個股的牛市,只能說下跌空間有限。並且我悲觀的認為,隨著IPO的批量發行、註冊制的臨近、經濟轉型的陣痛(舊經濟開始長期萎靡,新經濟青黃不接),A股將會繼續熊途漫漫,當然就目前藍籌股的估值,我並不看空指數。樂觀的情況下,指數或許能依靠大藍籌的穩定而橫盤或繼續小幅攀升(慢牛),但個股的超級大熊市將無可避免(或者可以退一步想,如果在註冊之後高估值的股票繼續牛市,那會是什麼樣的市場狀況?可能嗎?)。

當然這只是我個人的猜想,雖然長期看,常識告訴我們,泡沫的結局已經注定,但具體要如何演繹,上帝都猜不到,誰讓我們既有全世界「最優質(低估值+高ROE)」的藍籌股,也有全世界最貴的「整體個股」(也可以說成「非藍籌」)。未來幾年的A股注定異常精彩,好戲不斷。

怎麼一個評論都沒有,宋城那麼冷門?那麼我就簡單的解讀一下。 價值at風險

http://xueqiu.com/9769652619/370351022014年宋城營收9.35億,同比增長37.8%,淨利潤3.61億,同比增長17.11%。其中Q4營收2.18億,同比增長17.4%,淨利潤4484萬,同比減少25.7%。落在此前業績預告中值,但顯然和業績預告出來時一樣,公司四季度業績是低於預期的(其實也沒差,一直在停盤)。特意看了一下往年Q4的數據,發現2013年Q4的基數很高,我想可能是政府補貼的影響。查了一下數據,發現2013年前三季度的補貼為2980萬,Q4為821萬;相比之下,2014年前三季度的補貼1550萬,Q4補貼為110萬。非經常損益的差距在Q4還是略有影響,但相比較前三季度,2014年的政府補貼已經大幅減少,所以這並不是影響4季度利潤增速的主要因素。其實看營收數據就不難看出,四季度業績增速大幅放緩的原因就是異地項目的收入高增速階段過去(同時杭州本部的收入依然遇到瓶頸)。

2014年具體幾個項目的營收和利潤數據如下:1.杭州宋城景區收入3.723億,仍是佔比最高的項目,同比增長4.88%,不過成本上漲10%,導致營業利潤還出現了下滑;2.杭州樂園收入1.295億,同比減少12.64%,營業成本減少2.63%,毛利率減少5.34%。3.爛蘋果樂園體量相對較小,收入0.67億,同比減少18.5%,主要是2013年下半年「爛蘋果大促」(從2014年半年報數據中發現爛蘋果樂園營收還是同比增長的)。

簡單來說,杭州大本營收入明顯遭遇瓶頸(人口天花板),但從半年報對比不難發現,在杭州大本營項目上2014年下半年和上半年的營收增速是差不多的,所以個人推測杭州大本營的營收並不是拖累Q4營收增速的主要因素(因缺少三季度數據,只是大致推測)。

3.三亞千古情景區收入1.55億,超越行業樂園收入,同比大幅增長361.96%,而成本只增長了210%,毛利率大增15%(2014年正式進入收穫季)。不過上半年三亞的收入是7730萬,以此計算,下半年基本保持了營收增速。這也不是拖累Q4業績的因素。

4.麗江千古情景區收入7200萬,九寨千古情景區收入6240萬,兩者都沒有同比數據。環比上半年看,上半年,麗江收入2570萬,九寨溝收入1250萬,但要考慮麗江項目是3月21日正式開業的,九寨項目是5月1日開業的。也就是說麗江開業一個季度收入就有2570萬,全年應該超過1個億,而九寨溝2個月的收入是1250萬,全年應該超過7500萬,顯然麗江和九寨溝項目現實的數據是低於預期的,這也正是我之前擔憂的問題,異地項目的擴張並非那麼容易。文化植入需要時間,人氣聚集更需要時間(作為一個杭州人,深刻的明白杭州樂園和宋城是花了多少時間才建立起來的文化旅遊圈子的)。

公司的綜合毛利率為67.18,相比13年下滑了3.6個百分點,作為文化產業,公司依然保持了很低資產負債率,只有8.54%。雖然銷售淨利率從13年的45.5%下滑至39%,但ROE依然小幅提升,主要是資產周轉率大幅提升25.6%。資產負債表方面,公司依然保持了幾乎可以忽略的應收款+存貨,同樣,經營淨現金流繼續保持優秀,為5.28億,同比增長23%。

至於一季度淨利潤預計比去年同期增長幅度為40%-60%,這一點不用過分高興,畢竟2014年Q1很多異地項目根本沒開始運行,利潤基數非常低。

公司股東戶數相比2014三季度進一步增加,四季度基金幾乎清一色減倉,十大流通股東集中度大幅降低。

未來的幾個看點:1.武夷山項目(完成90%以上);2.泰安千古情(完成40%以上)。其實宋城管理層挺有意思的(聰明),麗江、泰安、杭州、武夷山這些地方都開展了千古情系列,而這些地方也都有張藝謀的印象系列(說實話我覺得印象系列的水平高多了);3.網絡銷售業績加速發展,獨木橋網絡銷售額佔公司主營業務收入的近10%。4.加速兼併進軍文化演藝界,14年上半年大規模收購入股合資成立演藝公司後,公司開始各種電視綜藝節目、電視劇、電影等。5.海外拓展,甚至比異地項目的力度更大。美國、澳門在重點推進,而宋城停盤至今仍不得而知任何消息,我估計就是海外項目的整合(收購、參股、併購)。

宋城的文化產業+旅遊地產的模式是一門好生意,只要模式一旦成型,那麼便可以快速異地擴張,而以一個杭州人對宋城的多年觀察以及對黃巧靈的瞭解,宋城毫無疑問是一家好公司;至於價格,公司現價對應2014年的PE在46倍左右,想起之前我說考慮上車問題的時候,宋城還沒停盤,PE也只有37倍……現在除了耐心等待,還能怎麼辦呢?反正這種估值我真的買不下手了(即便考慮未來仍能保持30-40%的增速,現在也是高估了,雖然相對其他創業板顯得很便宜,但我要堅持自己的原則)。

利率和匯率——央行的博弈(3) 價值at風險

http://xueqiu.com/9769652619/37339530先看一條舊文,新聞標題有好幾個版本,但意思都差不多,基本上就是:外資企業大逃亡、中國製造業命運大轉折之類的。主題內容就是用幾個例子來證明外資大規模撤離,因為在中國製造業的優勢正在喪失(匯率+成本等因素疊加):

1.2014年12月17日,微軟宣佈將在春節前關閉位於北京及東莞的諾基亞手機工廠。關閉中國工廠後,部分設備被轉移到越南河內工廠。

2.松下將把立式洗衣機和微波爐生產從中國轉移至位於靜岡縣和神戶市的工廠。

3.夏普計劃在栃木縣矢板市工廠和大阪府八尾市工廠分別生產更多機型的液晶電視和冰.箱,推進回遷。

4.日本大金工業公司董事長井上禮之7日表示,計劃進一步把投放日本國內市場的家用空調生產從中國遷回位於滋賀縣的工廠。

5.TDK預計也將把部分電子零部件的生產從中國轉移至秋田縣等地的工廠。

6.此外,優衣庫、耐克、富士康、船井電機、歌樂、三星等世界知名企業也紛紛在東南亞和印度開設新廠,加快了撤離中國的步伐。

本來上個月看到這個新聞的時候,我並沒有什麼太大的感受,畢竟媒體總喜歡誇大其詞,我想外資雖然在撤離,但不至於那麼誇張,而且媒體舉例子總是帶有偏向性,很多外資知名企業可能只是調整戰略呢,剛好集中在2014年底和2015年初。所以也有不少出來反駁,商務部也出來闢謠。但現在越想越不樂觀了。

大家再把我的兩篇文章好好看一看:

利率和匯率——央行的博弈(1)http://xueqiu.com/9769652619/37201092

利率和匯率——央行的博弈(2)http://xueqiu.com/9769652619/37278328

之前國資改革下不了狠手,是因為要命的時候還沒到,我覺得現在真的到了壯士斷腕的時候了,簡政放權這些小搞搞已經來不及也沒用了,必須要斷腕了,再不斷人就死了。趕緊加速國資改革,同時減稅(機關部門大裁員換現金)、土地改革(確權)、加速產能淘汰合併(借環保名義)、註冊制趕緊上(這一點到做的不錯,新股發行速度越來越快)、甚至狠一點人民幣一次性貶值都可以用上,外匯儲備趕緊掏出來用了……

有上述行動沒有明確前,我覺得中短期可以做空人民幣資產了,主要做空對象是房地產和人民幣,至於股市不宜太空,畢竟主板還有國資改革的艱巨任務,估值確實也不高泡沫不大,做空沒多大便宜(不過主板跌個20%以上不是不可能),至於小盤股,因為暫時沒有做空機制,並且註冊制也沒來,也沒有做空的意義。對於我來說我繼續保持足夠的現金頭寸,等待何時的機會入場,反正我是沒見過這樣的情況下(GDP失速、外匯貶值、外資撤離、產能過剩、需求不足、通縮……)還能開始大牛市,穩住就很不錯了。

最後也提醒大家一句,雖然我長期是看好中國的,但短期不排除小概率的硬著陸可能。

蘋果取代AT&T 納入道瓊斯指數

來源: http://wallstreetcn.com/node/214938蘋果將被納入道瓊斯工業指數,取代AT&T。

道瓊斯工業平均指數由《華爾街日報》和道瓊斯公司創建者查爾斯·道創造,是最悠久的美國市場指數之一。

時至今日,平均指數包括美國30間最大、最知名的上市公司。雖然名稱中提及“工業”這兩個字,但事實上其對歷史的意義可能比實際上的意義還來得多些——因為今日的30間構成企業里,大部分都已與重工業不再有關。由於補償股票分割和其它的調整的效果,它當前只是加權平均數,並不代表成分股價值的平均數。

道瓊斯工業指數中包括高盛、寶潔、麥當勞、摩根大通和耐克等公司。

蘋果股價紐約盤前上漲1.6%,AT&T股價跌1.0%。

(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

「固守價值」是不是意味著會錯失溢價的成長股? 價值at風險

http://xueqiu.com/9769652619/38056999有人經常會問我,「固守價值」是不是意味著會錯失溢價的成長股?可能很多人會認為我是被格雷厄姆的價值派影響太深,對一些成長股的估值太過保守了。但事實恰恰相反,我對一些優質成長股經常是給予很高的溢價(估值體系遠不同於藍籌股,當然不排除有時候確實會錯失一些)。但為什麼會有這樣的誤解呢?舉個例子,我看好一個非常有前途的優秀公司,他未來3年都能保持30%的增速,但我發現公司的估值極高(比如PE高達100倍、PB高達10倍、市值超同行業國際龍頭……),我就會堅持我的「價值觀」遠離,但在我遠離後,因為當前的市場偏好,公司的股價繼續上漲。這時候有人質疑我對估值要求太嚴格而失去投資機會也不奇怪了。對此,我只能說,如果相信常識等於錯失機會,那麼到底要怎麼定義「堅守價值」?

就以PE為例,對於一個未來5年能保持30%增速的公司,我能接受的是40倍PE。假設公司現在40元,EPS=1,股價三年不漲,那麼公司三年後EPS=2.197,對應PE為18倍,假設公司股價每年上漲20%,那麼公司3年後股價69.12元,EPS為2.197,對應PE是31.5倍(相對於30%的增速,還算合理)。而現在100倍的PE意味著什麼?假設公司的股價三年不漲,那麼公司3年後的PE高達45.5倍,5年後PE為27倍。在假設市場長期是理性的、假設公司能保持連續高速成長的情況下,那麼最樂觀的情況下,公司現在的股價至少透支了5年的成長空間,現在高估的股價也要用5年的不漲來消化,而一旦公司期間業績不及預期、或5年後公司無法保持30%的增速、或股價短期繼續上漲,則公司需要消化高估值的時間越長,甚至市場情緒悲觀一點,公司的股價會出現大幅暴跌。

所以在當前A股中,有很多優質的企業我即便給最樂觀的預期和估值,我認為他們依然嚴重高估。雖然我遠離他們後,他們依然繼續大漲,但這並不是因為我任性的「堅守價值」而錯失的機會,而是因為現在A股市場存在的極高特殊風險偏好導致的他們繼續上漲。所以,在堅信這種極端的特殊風險偏只是在特殊市場體制和環境下存在的短期現象(不可持續)的基礎上,我會一直選擇堅守自己的投資理念,遠離這些泡沫。

港股的奇葩公司——彩星集團 價值at風險

http://xueqiu.com/9769652619/39456686最近不務正業的在搞港股研究,因為A股最近實在提不起興趣,一大堆年報和新股分析都拖著不寫。研究港股還是發現不少奇葩的,比如有個股票叫彩星集團(0635),名字很好聽,他主營是做玩具+物業(旗下有一個彩星玩具公司),2014年玩具業務佔比90%,玩具業務一直都是公司的主要收入來源,不過例外的是2010和2011年,這兩年公司玩具基本沒有收入了,就這麼任性的說不賣就不賣了(我沒研究過不知道為什麼),結果這兩年的營收分別只有2.64億和1.65億,但公司淨利潤在2011年卻有7.33億,因為非經常損益貢獻了7.83億,2012年公司營收4.92億,淨利潤為11.7億,非經常損益貢獻了10.63億,營業利潤只有1.12億,到了2013年,公司的營收終於恢復,玩具又開始賣了,當年營收19億,其中非經常損益7.58億,營業利潤為6.89億,少數股東突然拿掉了2.3億利潤,最終淨利潤為11.78億。

再回到2014年,公司營收24億,同比增長26.3%,淨利潤7.58億,同比下滑35.67%,不過營業利潤有7.67億,非經常損益只剩下4.37億了,少數股東拿掉2.56億。我暫時還沒研究過這個非經常損益到底是大股東的什麼資產。不過公司奇葩在於他的估值。

公司的股價在11年底的時候只有2元港幣的價格,考慮到他主營收入幾乎沒有了,PE再低也是虛的,不過2011年他的PB最低只有0.18倍,2012年股價略有反彈,市場大概預期公司的主營開始恢復了,股價在2012年末漲到了6元港幣,當時PB最高漲到了0.41倍。2013年公司主營恢復,股價從6元上漲到12元翻倍,但公司的估值便宜的一塌糊塗,PB最高也只有0.54倍,如果除掉非經常損益看,2013年公司PE最高不過5倍,最低只有3.5倍。

2014年在營收大幅回升的基礎上,股價反而下跌至7元,公司的非經常損益也開始變得很小了,按照目前7.91港幣的股價計算,公司PE(TTM)只有2.4倍,PB只有0.3倍,PS為0.75倍……

目前公司市值18億,貨幣資金就有12.34億,經營淨現金流在上半年為2.95億,13年為4.64億,公司資產負債率只有12%,大部分都是短期負債。

近期公司還出了回購的公告:彩星集團今日恢復回購股份, 自公佈2014年業績之後, 至今共回購了50萬股, 回購價由7.76元至7.9元. 今日收市價7.89元, 單計集團持有的投資物業加上現金, 扣除所有負債和少數股東權益, 每股已經值22.73元.

公司過去5年的分紅也很給力,基本可以排除老千公司了

公司旗下的全資子公司彩星玩具(0869)估值也非常低,但比集團公司高不少,目前市值22.8億,市盈率4.6倍,PB為2.2倍。這就是傳說中的集團公司市值遠低於子公司嗎……

這股票我很有興趣,有時間要深挖一下。我在想這種業績的玩具公司要是在A股上市,在隨便搞個什麼題材,市值不起碼翻十倍呀?A股有出現過0.3PB、2PE的公司嗎……

我覺得我應該可以做一個不務正業的港股奇葩股合集,沒問題……

大漲後的思考:令人憂鬱的人性 價值at風險

http://xueqiu.com/9769652619/40112240港股這段時間漲起來的暴力程度一點也不亞於A股,幾天就直接一步到位,前段時間還在想著中海油服11元下方要多加點倉,今天直接到了16,南北車40%、國美35%這種漲幅更是霸道,特別是有A股對照的H股,一週交易日後基本上都50%-100%的漲幅了,連國藥控股這種慢慢走的股票今天都10%直接新高,連復旦張江這種不是滬港通的股票都直接暴漲。雖然我早早的佈局了港股,也吃到了大漲,但我一點也不開心。港股在滬港通政策的導火索下終於開始徹底A股化了,和A股令人憂鬱的牛市一樣,短期完成快速的大漲。我覺得在本金不夠大的情況下,快牛基本沒法完成資本的大累積(特別是港股幾天就翻倍),除非是在底部區域融資借錢數倍槓桿買入(向未來透支),我顯然不會這樣做。面對現在並不多的本金,面對未來持續的現金流,面對還沒發出來的產品,這種流動性推動的短期暴漲行情實在太讓人鬱悶,根本不給你持續上車的機會。真的希望中國像美國這樣的慢牛多好啊,在未來上漲的過程中我可以不斷的把現金投入。而且只有慢慢走才可以不斷地證偽自己的研究是否正確,是否要加倉或減倉,快牛隻會讓人失去研究基本面的動力。

再往下說,在A股做投資,特別是小盤成長股的投資,經常面臨的一個問題。你辛辛苦苦研究了半天,覺得這公司很不錯,未來10年股價有可能漲10倍、20倍成為百億、千億市值的大企業,但A股往往會在一年甚至幾個月之內就給你漲完了10年的漲幅(特別是變態的新股發行機制下,新股直接一步到位),就算我能在底部買入,又如何?且不說我一定會在股價透支幾年業績後就賣出了,後面的漲幅我享受不到,,就說股價在炒完後,必定熊途漫漫,除非基本面再超預期。所以,我看好的邏輯證實了,我賺了幾倍,我卻怎麼也開心不起來,辛辛苦苦研究的基本面卻換來這種瘋狂毫無邏輯的上漲,我毫無成就感,有的只是無盡的挫敗感,所以我多麼渴望個股的大熊市,我多麼渴望註冊之後成千上萬的新股……

我可以理解股價提前基本面1-2年反應,但我無法理解股價在短期直接透支10-20年後的預期,包括宏觀大勢也一樣,我可以理解其他國家幾年前的牛市是透支了現在經濟向好的預期,但我無法理解的是,A股為什麼在經濟剛開始失速、轉型、改革剛開始的時候就出現了透支未來10年預期的超級快速大牛市(說10年轉型成功也是保守的,甚至從新興產業的估值上看,透支了不止10年)?我沒見過哪個國家在GDP增速大幅下滑的轉型初期股市就有超級牛市的,無一例外都是先跌再漲的。有時候我也在想,A股的投資者(包括現在南下的散戶和基金)是不是就是一萬年太久,只爭朝夕的性格呢?每個人都急不可耐,瘋狂的賭博和透支未來。甚至再往下面想,是不是中國人的人性都是如此呢(文革、踩踏、買爆X國、一窩蜂、彩票銷量第一、盲目、偏激、瘋狂傳銷、網絡噴子、邪教、騙子橫行……)?這是和中國人的民族劣根性有關呢,還是和共黨的洗腦教育有關呢?我並不知道。

說回正題。沒買港股想要買的人不要著急,從博弈的角度看,雖然近幾週一些H股瘋漲50-100%,但估值還遠低於A股,所以還有博弈的機會。當然我也要提醒大家,不可看見AH差價大就亂買。首先AH不可能完全消滅溢價,而且港股長期看非常理智,未來極有可能跟跌不跟漲,差價收窄最不可能就是以A股大跌港股上漲的方式完成,這概率甚至小於差價繼續擴大的概率。最大的可能是:A股大跌,港股小跌或橫盤。所以,那些認為A股有風險想要去港股買打折價H股避險的人,一定要小心。其次大部分A股溢價高的股票都是垃圾股。AH溢價那麼大就是因為香港市場不相信題材和故事只看業績(鬼佬們都是人精)。最後,這些折價的H股現在都是大陸傻錢買的,在港股缺少散戶接盤的基礎上,在港股做空機制便利的情況下,在港股定價權現在不在內地人手中的情況下,在短期如此的瘋狂的情況下,這些垃圾股風險是很大的(當然垃圾股大幅回調的同時也是優秀股上車的機會)。

至於沒法買港股的人,也不要著急,A股雖然整體泡沫嚴重但不代表什麼都不能買,比如萬科A股折價H股5%,銀行A股溢價水平也不高,其他一些高速機場、公共事業等仍便宜。雖然因為A股的小盤股泡沫嚴重我清倉了小盤股的倉位,但我仍持有不少藍籌股倉位。A股要還有泡沫下半場,也一定會是藍籌起舞。當然A股會不會有藍籌泡沫下半場,誰知道呢?

以史为鉴:96-01年牛市回顾 价值at风险

http://xueqiu.com/9769652619/42921650最近忙完了年报和新股研报,本打算马上开始一季报的整理,但想一想A股现在这个点位,我又几乎清仓,似乎没必要那么急。于是我把之前累积的大量优质研报这个坑给填了。今天中午读到广发证券最近做的一期研报,我觉得非常有价值,也挺有意思的,个人简单整理后共享给大家。

首先我个人观点认为:当前A股疯狂的行情和2000年纳斯达克泡沫、80年代末日本股市泡沫、07年A股泡沫都不相同,因为这三者基本上都是在经济加速至过热、高通胀、债率收益率上行、加息周期中完成的泡沫牛市。而14年末启动的本轮牛市却发生在经济下台阶的时期,这似乎与历史上的96年启动的牛市更为相似,下面是一些相似点,感谢广发证券。

1.牛市未开始:

·92年邓小平南巡讲话之后,全国各地密集展开固定资产投资,92-94年投资增速保持在60%上下;

·过度投资带来了恶性通胀,92年以来CPI水平大幅上升,94年11月CPI已飙升至27.5%;

·93年7月为抑制高通胀央行开始实施紧缩政策,93-95年三次加息,对股市形成持续压制,A股从93年2月的1499点下跌至96年1月牛市启动前的525点,3年熊市下跌65%;

·熊市期,监管层密集释放了年内暂停A股发行、促进发展共同基金等救市利好带来了1个半月短暂的上涨,随后又再回跌势;

·三次加息、持续紧缩的货币政策压制下,1996年的CPI已从27%回落至8%;

·96年以后,经济数据相比前期明显下台阶;

·90-95年国企积弱成疾至96年超过60%的国企亏损,亏损额占资产总额的比重接近40%;

2.牛市初期:

·迫于经济下行压力,96年4月央行重启降息操作,利率开始下行,在96-01年整个牛市期间内,央行共7次降息、2次降准,货币政策都处于持续宽松的进程中;

·1997年7月决定启动国企“三年脱困”改革,推进国企优胜劣汰,实施“抓大放小”,鼓励企业兼并重组;积极推进国企“债转股”,到了2000年,大部分的大中型国有企业实现了扭亏为盈,国有企业的账面利润有了很大的改观;

·1998年7月,国务院发布《关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》,全面停止住房实物分配,实行住房分配货币化,1999年,央行放开住房按揭贷款业务。这直接导致此后的地产股超级牛市;

·随着实体经济的回落,企业对资金的需求开始下降,贷款增速自高位回落。由于通胀持续回落,自95年12月起央行接连下调了存款保值补贴率,并在96年4月1日宣布取消办理新的保值业务。这两者直接导致96年后居民存款增速出现大幅回落,“存款搬家”进入股市:

·95-96年9月出台的有利于股市发展的一系列政策:

3.牛市中期:

·96年10月-12月转向高压,“十二道金牌”接连发出,但前11道“金牌”并未阻止股市上涨。直到12月16日第十二道“金牌”出台后,股市连续4天跌停、半个月内下跌27%,但进入1997年以后,A股再次重启上冲态势;

·99年监管层再次“救市”,发动著名的519行情:中国证监会改革股票发行体制、保险资金入市、逐步解决证券公司合法融资渠道;6月1日B股降低交易印花税,当日上证B指大涨8.54%;人民日报头版指出近期股市是正常的恢复性上涨,各方面要坚定信心;并首次明确的证券公司合法融资方式;10月国务院批准保险公司间接进入证券市场;2000年1月三大报发表证监会主席周正庆的文章《为建设发展健康、秩序良好、运行安全的证券市场而努力》,股市第二天再涨3%。

4.牛市后期:

·2000年的股权融资规模为1590亿元,是当时A股历史上的最高峰;信贷融资为5636亿元,股权融资比信贷融资的比例接近0.3,也是为历史最高;

·2000年10月,《财经》杂志刊登揭露文章《基金黑幕》引起社会强烈反响;随后证监会暂停了新基金发行和新基金公司成立申请(近两年时间),这直接斩断了机构资金入市的渠道;

·2001年6月发布的《减持国有股充实社保方案》引发股民对股市“抽水”的恐慌,直接压垮牛市。

·虽然2001年10月22日证监会宣布暂停国有股减持办法,但股指仅反弹2天后再次步入“漫漫熊途”。在人造牛市下,趋势最重要,反身性决定一切,任何利好都没用,这次也一样。

·2001年以后,在地产和出口同时改善的刺激下,中国经济不断加速,实体企业ROE不断上升,并通过加杠杆的形式大幅扩张资本开支,资金从股市流向实体,对股市流动性形成了压力。

5.一些彩蛋:

·大家对07年530后大盘股的“泡沫化”记忆犹新,这次会一样吗?回顾96-01年牛市,当时小盘股又是持续强于大盘股的,并没有发生风格转换。银粉、蓝筹粉要打打作者,别打我!注:由于96年以前A股只有280家上市公司,因此行业代表性还不强,涨幅在5倍以上的公司,大部分都是地产股(当时地产股都是小盘股);

·每一轮牛市中“泡沫化”最厉害的股票往往迎合了当时的大时代背景——07年的煤炭、有色等五朵金花,刚好是当时中国最好的成长性行业,96-01年的地产股、科技股等。这一次互联网+、工业4.0、一带一路、中国2025等……当然泡沫化最厉害的,也是未来跌得最惨的,可以看看五朵金花、科技股等他们后面的走势,惨不忍睹,全是白骨,更别提现在有巨额的融资盘,这次会有更多的人破产;

·一般牛市都是在经济过热阶段结束的,因为通胀上行会引发货币政策收紧,但96-01年的牛市在通胀低位且货币宽松仍处周期中就结束了——2000年以后,经济转向复苏,通胀水平仍然较低,因此货币政策仍在宽松的进程中。这对现在股市和经济在未来的变化具有非常大的参考价值;

·96-01年牛市是先见“股市底”,再见“政策底”,最后见“经济底”,经济见底回升后,股市反而进入熊市,因为实业投资热潮分流了股市的资金。A股本轮牛市也是先见“股市底”,再见“政策底”,经济何时见底?别问我,我也不知道;

·01年是实业投资分流股市资金,本轮牛市极有可能是地产市场的复苏分流资金(其实也差不多是一回事,地产复苏就等于上下游产业链实业的复苏),这意味着房价回升或许就是舞曲停止的信号;

·96-01年牛市中,股市刺激政策与高压政策的交织贯穿始终,对监管层来说,始终是希望“慢牛”,但不希望暴涨暴跌,但”事“总与”愿“违。

樂視如何讓近4萬元的“超級自行車”攻入美國市場?用AT&T無線網

美國當地時間9月6日,美國第二大移動運營商AT&T正式宣布,成為樂視體育超級自行車在美國的獨家無線網絡運營商,後者將在美國推廣其超級自行車。

據介紹,樂視體育超級自行車是樂視體育智能硬件品牌“GENE(勁趣)”旗下的首款產品,已於去年8月在中國市場上亮相。科技媒體CNET報道稱,樂視體育超級自行車自帶GPS定位系統、指紋識別、智能車鎖、對講系統等功能。和汽車一樣,這種自行車還配有轉向燈、頭燈、尾燈、喇叭,以及激光車道標記等。截至今年7月,第一代名為“鵟buzzard”樂視超級自行車的訂單數已經達到了25000臺,並且預計會在今年12月前全部交付。第一代超級自行車在國內的合作運營商是中國聯通。

目前,樂視商城在售的樂視自行車有三種,分別是鋁合金版的斯塔利(Starley)、碳纖維板的西夫拉克(Syvrac),以及全碳版的阿爾普迪埃(Alpe- D‘Huez),售價分別是3999元、5999元和39999元。此外,樂視自行車內置一個物聯卡(不可拆卸),1年內每月贈送1G免費流量,1年後可 通過APP進行續費,一般情況下,1G流量足夠使用一個月。而物聯卡本身不支持接打電話、發送短信。

目前,樂視體育超級自行車尚未在美國出售,而樂視體育也並沒有透露自行車的售價以及配套的流量包的售價。此外,樂視體育超級自行車所搭載的是谷歌安卓操作系統,自行配有4英寸防水顯示屏,並將其連接至AT&T的蜂窩網絡,用戶可以通過屏幕啟動騎車、選擇導航模式,並利用時間或距離設定騎行目標。

據悉,本周在美國拉斯維加斯,將舉辦2016國際無線通訊展覽會(CTIA Super Mobility 2016),屆時,在AT&T的展位里也會首次展出樂視體育超級自行車。

Next Page