華耐控股(1020)招股書和年報內容前後不一 stockbisque

http://stockbisque.wordpress.com/2012/07/04/%E8%8F%AF%E8%80%90%E6%8E%A7%E8%82%A10%E6%8B%9B%E8%82%A1%E6%9B%B8%E5%92%8C%E5%B9%B4%E5%A0%B1%E5%85%A7%E5%AE%B9%E5%89%8D%E5%BE%8C%E4%B8%8D%E4%B8%80/在分析華耐控股(1020)資料時,筆者由於能力所限發現有很多難以理解地方,現例出如下:

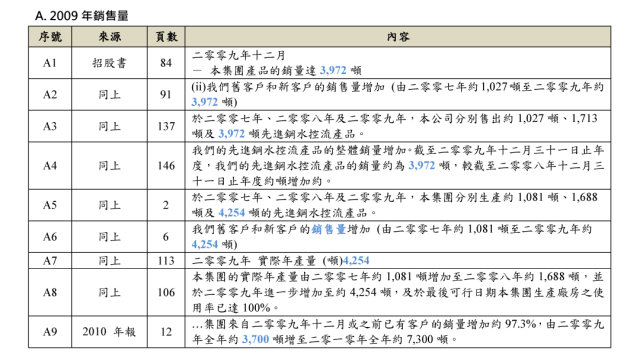

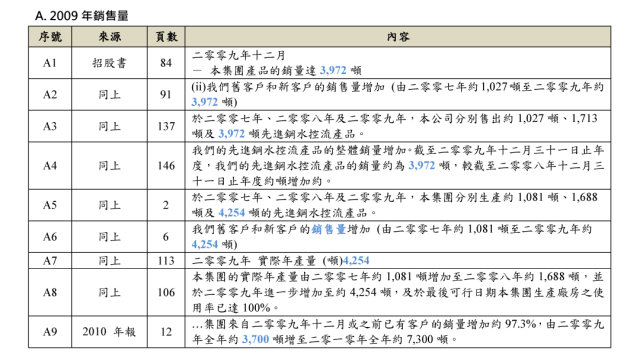

招股書一時說2009年銷量為3,972噸,一時又話4,254噸(見A6),但到2010 年報,又說3,700噸。究竟三個數那個數才是真實數字啊!?

招股書一時說2009年銷量為3,972噸,一時又話4,254噸(見A6),但到2010 年報,又說3,700噸。究竟三個數那個數才是真實數字啊!?

根據B1,2009年最大的顧客為寶鋼集團,其銷售額為270萬元,其次是銷售額為168萬元的武漢鋼鐵集團。但根據B2、B3寶鋼集團不在最大顧客名單內。另外,根據B2、B3在2009年,有一家176.88萬元銷售額的客戶,但該客戶又不在B1名單內,內容真是前後不一,不知那個才反映實際情況。

根據B1,2009年最大的顧客為寶鋼集團,其銷售額為270萬元,其次是銷售額為168萬元的武漢鋼鐵集團。但根據B2、B3寶鋼集團不在最大顧客名單內。另外,根據B2、B3在2009年,有一家176.88萬元銷售額的客戶,但該客戶又不在B1名單內,內容真是前後不一,不知那個才反映實際情況。

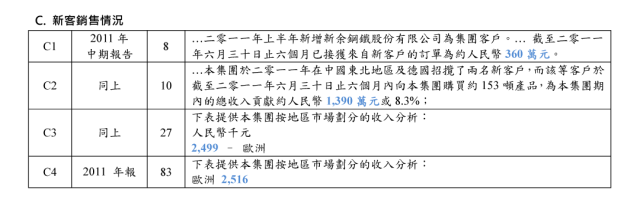

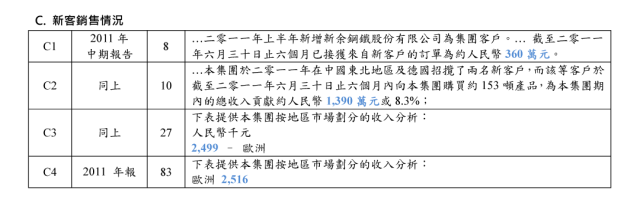

根據C1、C2新余鋼鐵訂單約為360萬元,因此德國新客戶收入貢獻應為1,030萬元 (1,390萬元 – 360萬元)。但C3歐洲業務只錄得249.9萬。哦,有什麼原因導致這麼大的差異啊?

根據C1、C2新余鋼鐵訂單約為360萬元,因此德國新客戶收入貢獻應為1,030萬元 (1,390萬元 – 360萬元)。但C3歐洲業務只錄得249.9萬。哦,有什麼原因導致這麼大的差異啊?

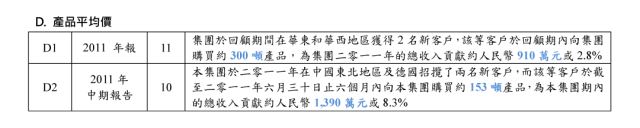

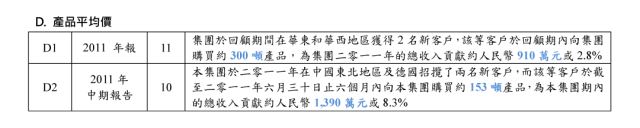

在D1欄,每噸產品平均價為$30,333, 在D2欄,每噸產品平均價為$90,850。

在D1欄,每噸產品平均價為$30,333, 在D2欄,每噸產品平均價為$90,850。

根據招股書,2009年浸入式水口、塞棒、中間包水口及長水口平均售價分別為1,664、 1,192、 1,361及

1,174元人民幣,所以除非浸入式水口的重量較其它產品輕幾倍而D2的兩名新客戶購買只購買價高但輕的產品,否則D1、D2欄平均價不應那麼大,是嗎?

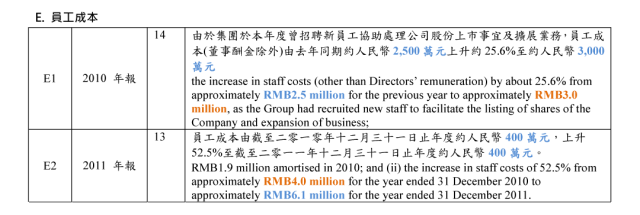

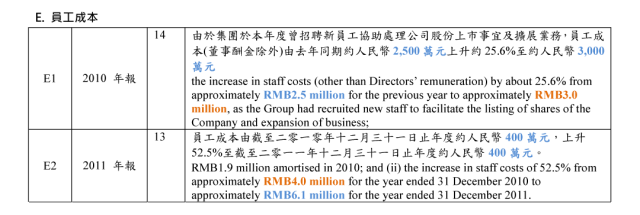

中文的3,000萬元與英文的RMB3.0 million可能是翻譯錯誤,但2010 年報的RMB3.0 million與2011 年報的RMB4.0 million是實質的前後矛盾啊!

哦,400萬元上升52.5%到最後也只得400萬元…暈了!

總結

公司招股書和年報公司重要文件,但奈何多份文件皆有很多前後矛盾和不一致性。

公司應確保資料準確無誤才出街,但從以上多處的錯誤顯示公司沒有做好它的份內工作。筆者不是會計師或財務專家也找到如此多問題,至於公司多年來的財務報表有沒有其它問題就讓有興趣的投資者自己確定吧。

[已推薦到IT博客,點擊查看更多精彩內容] 思考的碎片---- 9/13小札關於Facebook走向說法的斷想 slamnow

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a54e96a01014xf1.html思考的碎片----9/13 小札關於Facebook走向說法的斷想

昨天和@linan 一起討論了下早前小札在techcrunch關於faceook走向的說法

有若干看法記錄之

1.Mobile趨勢不可阻擋

觀察80後甚至90後的使用習慣,明顯手機佔主導。Mobile 更多是個體自身感覺器官的延伸,比如視覺聽覺觸覺的交互。

Mobile 更個人化更生活化 這幾個特徵都是對比PC而言。

PC的更傾向於工作,一台新PC第一件事情或許是裝office但是Mobile第一件事情現在是微博或者QQ

另外從使用時長上分析,當下的年輕人在Mobile VS PC的時長應該是7:3

附近。非工作時間使用PC的概率在降低。Mobile幾乎是24小時不關機。睡覺是靜音。

這問題涉及到Facebook就變的很有意思。Facebook還是一個PC上的SNS。So必須順應潮流變成Mobile上的Facebook。這才是未來。

@linan 早前提過的 從便攜式到佩戴式到最後是植入式。這是必然的演講方向。這幾乎和分辨率不可逆一個意思。

2.html5 Vs Facebook

回顧PC的歷史,很有趣的是最早都是C/S結構,後來因為網絡環境和機器本身的速度因素逐步走向B/S結構

在Mobile世界也在順應這個潮流,有趣的是小札的反思其實是他走的太快了。當下的Mobile使用環境可能還是在初期必須是App當道。也就是PC時代早期的C/S結構。

長期看必定會走向B/S結構這個趨勢不會改變。只是小札超前了些許。這才有了小扎的這次演講。當然FB全面擁抱移動這是一個大事件。FB無論如何迴避企鵝值錢。兩者的比價關係在當下是不合理的。

3.zynga

回顧PC時代的遊戲公司 有一個有趣的總結就是都是靠單一產品打天下。

盛大開始到九城到網易甚至金山

暴雪天天跳票N款成功但是商業上是失敗的。我們只探討商業上的成就。

所以mobile時代會否遵循這個路徑?

更有意思的是我們談到復刻或者Sequel 現象甚至談到時裝的衍生和藝術家的圍繞主題

其實都是一個玩法。複製成功的玩法,電影叫續集,網遊叫副本。時裝叫元素 藝術家是對主題的展開。

當然Apple 的iphone也是圍繞一個主題在變奏,萬變不離其宗。

所以Zynga看來不是好的投資標的。因為農場沒人玩鳥。沒法複製也沒法延伸。

差不多就這些,Facetime是好東西。

還有一個好東西

如果你用chrome瀏覽器這個很棒!用過了回不去鳥。

企業微博運營:如何鼓勵粉絲生產內容?

http://xueyuan.cyzone.cn/yingxiao-pinpai/234099.html

天涯、微博最美好的地方就是UGC,你不需要自己完成全部內容生產的工作,只要引導運營的好,就會有用戶為你製造高質量的內容。那麼,在微博上,你如何引導你的用戶,鼓勵你的粉絲為你生產優質內容呢?主要分兩類,一類是末句引導,一類是活動鼓勵;

如何引導你的用戶與你互動?

將無關變有關,將原本無聯繫的華師(華南師大)學生與華師(華東師大)校友劉翔聯繫起來,引起用戶討論「原來劉翔也是華師的,可惜是華東師大的」等等。

末句留下一個疑問,引導網友討論,而網友討論往往會出現各種亮點的轉發評論,請用好這些內容。

收尾來個口氣強烈的反問句,會帶起用戶情緒,轉發和評論,讓他們來生產內容。

如何鼓勵你的粉絲們展現才華?

如果沒記錯,@杜蕾斯

的粉絲活動曾經做過一期中英文翻譯的,給一句英文,讓粉絲翻譯成中文,評優質翻譯給獎品,而這些英文的內容的要求:1.與你的微博定位相關;2.足夠有

趣,能夠吸引用戶參與;操作上要求:遇到有才的內容,請轉發出來,作為一個粉絲,很享受被明星轉發掛出來的感覺。

最粉絲活動,對詩。

誰不想獲得「高手」名號呢?

@杜蕾斯 的每一個→_→就是將網友的優質內容轉發出來

有才網友千千萬,再有才的作家,也比過數以萬計的網友,高手總是在民間,引導用戶產生優質內容,包你事半功倍!

最後,推薦大家關注@果殼網 的微博,他們也是精於此道的高手。

不論是矩陣運作,順著熱點運營,還是利用UGC,果殼網的微博都是做的非常好的!而且做的非常用心!值得學習!

老是忘了這個演員到底叫什麼名字?Google 大神知識庫正式進軍電影內容!

http://www.iheima.com/archives/38259.html你一定有過這種經驗:

看電影時,看到一個熟悉又陌生的演員,一直想不起他的名字,但好像有在哪部電影裡軋一角,或者和某個女星傳過誹聞……,疑問在腦中盤旋,揮之不去……。

別擔心,Google 大神會幫我們解決一切的問題,Google 在 play market 上發佈了可以即時秀齣電影相關資訊圖卡的應用程序。

人臉和聲音辨識技術,搭配無敵資料庫

這個由 Google 新研發的應用程序,主要使用在 Android 的平板上(目前也只支持 Android)。當你在觀賞電影時,按下停止播放鍵,就會有演員資料、音樂等相關的訊息自動彈出。

相關資訊會像卡片般,在電影停止時彈出至螢幕的右手邊,而在演員的臉上會出現一個明顯的提示圈,點選臉孔後就彈出該演員的相關資料。這些資料都是透過人臉辨識、和聲音辨識的技術,從 Google 龐大的知識庫找出最符合的訊息。

不過這樣的動態提示圖卡應用,也不是在 Google 的服務上第一次出現了。之前這樣的技術也出現在 Google Book 過。很明顯的,Google 想要把他們辛辛苦苦建立的傲人資料庫放在任何他們可以放的地方。

配合平板,讓服務到達

Google 除了在龐大資料庫的優勢外,還有行動裝置的佔有率。Google 宣稱,未來數以百計的電影裡都會出現這些圖卡的蹤跡,但這項服務目前只在美國提供,而且只有搭載 Android 4.0 或以上版本的平板電腦才能使用。不過,Google 打包票會讓更多的國家和更多的裝置可以享受到這樣的服務。

簡單來說,可以把 Google 這個新研發 App 進入市場的模式,歸納為:

龐大的知識庫 => 篩選使用者想要的內容 => 讓服務到達消費者至於這能不能引起市場轟動,或讓 Google 從中得到利潤,就讓我們繼續看下去吧。

數字內容二次革命?

http://www.xcf.cn/newfortune/qianyan/201304/t20130424_433020.htm 此前,根據蘋果iTunes Store的《條款和協議》,從iTunes下載的音樂不可以轉讓給第三方。而好萊塢影星布魯斯·威利斯更是曾試圖起訴蘋果公司—他花費約4萬英鎊通過iTunes下載的音樂在其離世後無法留給家人。

事實上,看好數字內容二手交易商機的遠不止蘋果一家。在此之前的一個月,亞馬遜已經獲得了相關的技術專利。而號稱全球首家數字內容二手交易平台的ReDigi雖被百代(EMI)旗下唱片公司Capitol Records控告侵權,官司在身,卻也正在計劃從大本營美國擴張至歐洲市場,並打算豐富可二手交易的數字內容門類,由目前的音樂向電子書、遊戲、軟件乃至電影進軍。

數字內容二手交易市場的魅力究竟何在?

閒置率高達95%

在智能設備大行其道的今天,從iTunes或者亞馬遜上購買一首歌曲、一個應用或者一本電子書變得極為容易。並且這些數字內容的價格遠低於實體產品,甚至可以免費下載。具備了即時、簡便及價格低廉優勢的數字內容正在吸引越來越多的消費者。

蘋果公佈的最新數據顯示,在119 個國家提供音樂服務(中國區不在其中)的iTunes Store擁有一個包含2600萬首歌的曲庫,其用戶已經購買和下載歌曲超過250億次;應用商店App Store 在155個國家中擁有5億用戶,應用數量達到77.5萬個,下載量突破400億;而iBook Store也已經向全球51個國家開放,下載量突破1. 3億(附圖)。據業內人士分析,未來iTunes Store的營收將保持10%的年增長率,而App Store的年增長率更將維持在50%。

而另一家數字內容的經銷大戶亞馬遜,電子書的銷售量於2011年5月就已經超過了紙質圖書。其2012年四季度財報顯示,當年電子書銷售額增長70%,Kindle購買、下載及借閱電子書的總次數超過1億。亞馬遜創始人及CEO貝索斯預計,未來五年,電子書的市場容量將會快速增長到數十億美元。

由於絕大多數的數字內容都以生活服務及娛樂產品為主,因此人們對這些產品的需求往往具有較強的替代性。伴隨著巨大的購買及下載量,數字內容的閒置率也明顯提升。根據美國Nuance通訊公司(NUAN,NDAQ)的報告,雖然用戶會下載很多應用,但閒置率卻高達95%,用戶只喜歡重複使用某些應用,而對另外一些則缺乏持續的興趣。因此,理論上來說,如此龐大的「閒置品」市場,一旦被盤活,無疑是又一座隱形的「金礦」,也難怪會引得蘋果和亞馬遜倆大鱷競相出手。

「複製」+「刪除」

基於數字內容產品非實物形式的物理屬性,當用戶從亞馬遜購買了一本電子書,或是在iTunes上下載了一首歌曲的時候,實際上並非真正「佔有」,而只是獲得了使用該數字內容的授權。因此,數字內容的二次流通從本質來說也是文件在原始買家和二手買家存儲器(DRM)上「複製」+「刪除」的過程,從而實現授權的轉移。

第一個正式挖掘二手數字內容「金礦」的ReDigi,於2011年10月推出試用版,允許用戶在其平台上出售和購買從iTunes上購買而來的音樂文件。為了確保音樂來源的合法性,首次使用該平台的用戶會被要求下載一款所有權軟件。一旦通過確認,音樂文件就會從賣家的電腦及任何一台同步的設備中刪除,同時上傳到ReDigi的云端服務器上。

ReDigi網站上所出售的音樂文件平均售價0.6美元,低於iTunes的0.99美元。為了吸引更多的歌手與其合作,ReDigi慷慨地給予他們20%的分成,並且當銷售所得超過25美元時,本季度所得會自動充值到歌手的PayPal賬戶上,而如果銷售額不足25美元,則會累積到下一個季度。ReDigi自身的盈利,則是依靠從每筆銷售中抽佣1%。

雖然ReDigi號稱自己是全球首家數字內容二手交易平台,但事實上,早在2009年,亞馬遜就已依據類似的運作原理推出了電子書租借服務。除了交易主體的不同,二者最明顯的區別是,亞馬遜是一個更為純粹的第三方平台,被轉手的二手電子書直接在原始買家和二手買家(借書者)之間「複製」,而在ReDigi的模式中,音樂文件會先從原始買家「複製」到ReDigi的服務器,再從服務器「複製」到二手買家。

依據這一原理,在亞馬遜的電子書租借平台上,一旦用戶將購買的電子書出租,電子書在其Kindle上依然存在,卻無法打開,系統會將該文件複製到借書者的存儲器上,待電子書到期歸還,借書者存儲器上的文件被系統刪除,授權又重新回到了原始買家手中。租借的時間分為30天、60天、90天和120天,費用則依據時間長短而定。

亞馬遜意欲打造的數字內容二手交易平台基本遵循的也是同一原理,只是出租服務的時間軸被無限拉長,直到其被再度轉手,並且電子書、音樂、視頻和應用都包括在交易範圍內。

蘋果的「數字內容物品權限管理」雖同樣申請了專利,但基本也是圍繞數字文件在買賣雙方存儲器上的「複製」和「刪除」而做文章。其與亞馬遜的主要不同之處在於:蘋果明確提出,用於購買二手數字內容的費用中的一部分將會支付給內容的創作方或是初始發行方; 而亞馬遜則是限制了數字內容被轉手的次數,以防止二手價格一再下跌,最終擾亂一級市場的交易。

再度衝擊傳統出版商

ReDigi公司的CEO曾公開表示,其目標是讓出版商成為這個次級市場中的一分子,讓他們持續分享數字內容的銷售收入。然而,即便數字內容的兩大銷售平台亞馬遜和蘋果雙雙殺入,ReDigi也已經準備把戰線從美國本土拉到歐洲大陸,質疑數字內容二手交易的聲音依然層出不窮。

除了類似ReDigi所捲入的版權糾紛,更多的懷疑則是圍繞數字內容的「虛擬」特性。因為數字內容並無實物載體,所以一手、二手之間並無本質區別,既不會出現劃痕,也不會缺頁撕毀。既然二手數字內容的價格要低於一手的,品質又相同,消費者購買一手的動力何在?據此,市場的擔憂主要集中在,二手交易平台的出現是否會對現有的數字內容市場造成威脅,甚至侵蝕已有市場?

從亞馬遜和蘋果的舉動來判斷,它們似乎不會願意搬起石頭砸自己的腳。二手交易平台到底是會推動還是衝擊現有數字內容市場,只能留待時間來檢驗。相比之下,可以肯定的是,它的存在和可能的發展壯大將進一步蠶食傳統出版商和唱片公司的生存空間。尤其是亞馬遜尚未明確表態,是否會給予作者或發行商分成,實際上,其可以用電子書、音樂的二次、三次銷售收入分成作為談判的籌碼,吸引更多的作者與其直接簽約,從而加快自身變身出版商的步伐。■

中國創投教父 盯上台灣內容產業

|

| |

他是中國第一代創投的領軍人物,投資互聯網(網路)最成功的創業家。」台灣併購與私募股權協會理事長黃齊元形容。「中國的創投教父」,清科集團執行長倪正東如此評價他。 他是IDG(International Data Group,美商國際數據集團,簡稱IDG)資本創始合夥人熊曉鴿,其觸角現正伸向台灣。 他創立中國第一個科技產業創投,並投資百度、騰訊、搜狐等中國重量級網路公司。二○○○年他以一百五十萬美元入股百度,二○○五年百度掛牌時,這筆投資已價值一億七千萬美元,賺得百倍以上的報酬。 從兩千萬美元創投資金起家,熊曉鴿讓七十多家公司上市或被高價購併,如今他手上自營、管理的基金,合計超過五十億美元。 四月底來台訪問,他到處詢問:「這附近有店嗎?我想看看小米手機。」原來IDG資本是小米公司股東之一。其實他和台灣早有淵源,曾與新光集團合作在大陸開新光國際百貨,也入股一茶一坐。不過,這次來台,他指名要看的是文創產業。 除了壓對網路趨勢,他也是第一批投資文創產業的中國創投者。IDG入股好萊塢兩家電影公司,包括電影《全面啟動》(Inception)製片公司Legendary、參與製作《功夫之王》的Relativity Media。知名導演張藝謀執導的大型實景舞台劇《印象.劉三姐》等系列作品,浙江烏鎮風景區的商業化改造,都是他投資得意之作。 比其他人更早看到產業趨勢,歸功於他的記者生涯;四年電子技工(簡稱電工)生涯,則讓他練就笑臉迎人的柔軟身段。 留洋碩士變矽谷記者學會辨認創業家成功基因 父親是從軍傷退的鋼鐵廠幹部,他高中畢業後,適逢文革高考(大學入學考試)停辦,當了四年電工。恢復高考後,他考上湖南大學外語系、社科院新聞英語研究所,受到外籍老師賞識寫推薦信,成了文革後第一批留洋的學生,以獎學金拿到波士頓大學新聞碩士。 畢業後在美國擔任科技新聞記者,熊曉鴿拓寬了眼界,並讓他學會如何辨認出創業家是否具成功基因。他曾訪問創立台積電的張忠謀、王安電腦創辦人王安。穿梭在美國創業聖地矽谷與波士頓一百二十八號公路間,他思考,東方為何沒有這樣的技術與創業能量?一九九一年他回到中國,原本要為IDG開創新聞事業,卻發現媒體拓展不易,但創投大有可為。 回國後轉行從事創投第一項投資兩年血本無歸 一九九二年他第一次訪台,拜訪台灣創投元老、漢鼎亞太董事長徐大麟,向他取經請益。隔年,他取得美國IDG與上海市政府各投資一千萬美元,成立了IDG資本。 當時中國企業大多沒聽過創投,還以為是詐騙集團,讓不少外資創投打退堂鼓。他不氣餒,舉辦創投論壇,沒什麼人報名,改名為當時最紅的計算機論壇,馬上就引來了一堆目標族群,連官員也請得動了。 第一項投資就讓他遭逢滑鐵盧,一家筆電電池公司,兩年就讓他的資金「打水漂」而去。由於中國創投機制尚未成熟,他曾有長達七年沒管道可獲利出場。 他還記得,投資生產電容器的風華高科成功上市,眼見股價已漲到入股成本的三十六倍,卻礙於法令限制而無法公開出售股票,只能以成本價七倍賣給其他法人。憑藉著記者的人脈與嗅覺,他一步步的與官方交涉,開拓出中國的創投機制,「就像鄧小平所說,摸著石頭過河。」 網路泡沫放膽搏一把參與百度首輪募資就賺錢 二○○○年起苦盡甘來,當時美國網路泡沫破滅,他與美國知名創投DFJ聯手,參與百度第一輪募資。慘澹時敢搏一把,看上的不是百度擘劃的市場遠景,而是創辦人李彥宏。 他一度擔心李彥宏的行銷能力,因為李彥宏太安靜了;但他很快發現李彥宏並不高談闊論自己多麼厲害,言談重點盡是如何找到比自己更強的團隊。他說,資金「打水漂」經驗讓他知道,技術再怎麼好,若不被市場認可也是白費,領導者的魅力與執行力,才是他投資的觀察重點。 有網路與文創的成功經驗,接下來,他最看好移動互聯網(行動網路)及延伸出的新形態內容,「這一定是中國的未來!」他說,中國行動3G用戶很快就要超越美國,上一代網路公司收入靠廣告,行動網路獲利改靠內容,這讓他對投資台灣內容產業很有興趣,「聽說台灣有文創基金,我很樂意來談合作。」 事實上,他參與出資的創業邦天使基金,去年就投資了由台灣人羅子文創立的行動電子票券平台盈科泛利公司,預計今年七月將再宣布一個與台灣業者的大型合作案,「不能多說,只能透露是數字媒體(數位多媒體)產業。」 二十一年前他到台灣向徐大麟請益,如今成了台灣創投大老們的請益對象。「投資就像李安電影裡漂流的老虎,」他比喻,只要中間遇暗礁、激流沒淹死,總能達到目的地,重點是選對河流(趨勢),有好團隊協助掌舵,就能成功! 【延伸閱讀】 搞創投不設限,電影、旅遊他都行——熊曉鴿歷年知名投資案 產業別:網路知名投資案:百度、騰訊、搜狐、搜房、攜程、土豆、當當、聰慧 產業別:服務知名投資案:如家、漢庭、新光百貨、一茶一坐、凡客誠品 產業別:電影知名投資案:《全面啟動》Legendary、《功夫之王》Relativity Media、美亞娛樂 產業別:旅遊知名投資案:浙江烏鎮風景區、張藝謀印象系列舞台劇 產業別:3C知名投資案:小米、龍旗、德信、銳迪科 整理:蔡靚萱 |

日本移動互聯網考察連載之六:內容包月隨意使用是趨勢

http://www.iheima.com/archives/41215.html作者:曾航 (i黑馬網專欄作者)

即使在付費習慣很好的日本,如何通過移動互聯網的內容產業賺錢,也是個讓人頭疼的問題。

日本運營商過去的那套運營良好的運營商封閉體系受到了iPhone為代表的智能手機的巨大衝擊。用戶通過蘋果的App Store和谷歌的Google Play就可以下載應用,不再需要通過運營商的渠道。

為應對這種挑戰,日本第二大運營商KDDI推出了一項名為SmartPass的套餐服務。用戶每月只需要交390日元(在日本僅僅相當於坐一兩次地鐵的錢),即可以免費下載由KDDI打包買下的500多個手機App,此外,還能享受KDDI會員限定的優惠券、保險等業務。

KDDI的這套體系很像騰訊的黃鑽會員體系,在單個App的盈利越來越困難的時候,通過打造會員體系,收月租費打包批量出售服務的方式正開始流行。

「我們本來預計Smartpass的用戶數達到400萬就可以達到盈虧的平衡點,現在的客戶已經有500萬了,預計很快會達到1000萬用戶。」KDDI的執行董事高橋誠指出。依此計算,屆時SmartPass業務每年為KDDI貢獻的收入將會達到4億到5億美元。

對於運營商來說,這種新的業務嘗試減緩了其「管道化」的步伐,而KDDI正希望建立一種新的「智能管道」。

iPhone的雙刃劍

走在日本街頭,到處可見「AU」標誌的鮮亮橙色手機商店,這便是日本第二大運營商KDDI經營的AU品牌,這一品牌常常啟用年輕人喜愛的影視明星代言,在日本深受年輕用戶喜愛。

而更多的中國人知道KDDI是因為其創始人稻盛和夫。在中國,包括馬云在內的多位企業家都是稻盛和夫的鐵桿粉絲。多年來,稻盛和夫把他那帶有東方哲學色彩的管理方式注入到KDDI的管理中去,以致有了KDDI今天的興盛。

在以iPhone為代表的智能手機開始在日本流行後,KDDI也面臨著業務轉型的壓力。2008年,孫正義領導下的軟銀率先將iPhone引入日本。起初,這種時髦的美國手機並沒有被日本人接受,此後,iPhone開始在日本大舉攻城略地,成為最受歡迎的手機。

KDDI是日本繼軟銀之後第二家引入iPhone的移動運營商。KDDI最新一季財報顯示,去年10到12月財季KDDI的淨利潤同比接近翻番。該公司上一財季淨利潤為1004.9億日元,較去年同期的542.2億日元增長85%。KDDI解釋道,之所以業績這麼好,是因為蘋果新iPhone 5手機十分暢銷。

不過,iPhone的熱銷也讓日本傳統運營商的業務模式受到了很大挑戰,尤其是此前為運營商貢獻大筆收入的移動增值業務現在受到智能手機的衝擊。此前,KDDI擁有Lismo音樂服務等自己的移動增值業務,並頗受年輕人喜愛。

在功能手機時代,運營商通過定製手機牢牢把控著移動互聯網的流量入口,只要是運營商推薦的增值業務,幾乎都能夠賺錢。

而現在,智能手機用戶只需要從蘋果App Store中下載應用就可以了,運營商的音樂、遊戲、圖書等應用面臨著被邊緣化的威脅。

2012年,日本市場快速由功能手機向智能手機轉型。KDDI一些連續十幾年都盈利的移動內容增值業務第一次出現了減益的情況。因此KDDI正在想辦法從中突圍。

SmartPass業務:打包出售應用

讓KDDI扭轉頹勢的是一個叫做SmartPass的業務。

過去幾年,全世界的運營商都希望打造自己的應用商店,例如中國移動推出了自己的移動MM商店,中國聯通推出了自己的沃商店,日本的NTT DoCoMo推出了自己的D-Market商店,美國運營商Verizon推出了自己的Vcast商店。不過大部分智能手機用戶仍然習慣通過蘋果App Store及谷歌的Google Play下載應用,移動運營商自己的應用商店大都經營得不溫不火。

而KDDI卻採取了一種新的做法:它沒有開辦應用商店,而是推出了一個名為 AU SmartPass的套餐計劃,用收月租費的形式打包向用戶出售App及一些其他服務。

在KDDI購買新智能手機的用戶中,有83%的用戶選擇加入SmartPass。截止到今年初,SmartPass業務已經有500萬用戶。SmartPass的主力用戶是學生這樣的年輕人群,他們沒有太多的錢去下載應用,因此每月僅需要付費390日元的SmartPass剛好滿足他們的需求——390日元,也就是在東京坐一兩次地鐵的錢而已。

KDDI負責SmartPass業務的相關負責人回憶道,2011年KDDI剛剛開始銷售智能手機的時候,當時KDDI曾經以為用智能手機上網的人很多,每月收到的流量費就因此提高了,但實際上很多人不去用流量。

當時日本的一些調查發現,許多買了智能手機的人,下載的應用不超過10個。實際上,大部分人常用的App也就是那麼多,因此在KDDI看來,有500個左右的推薦App已經可以滿足大部分人的需求。

此外,用戶自己使用開放的Android系統也有很多問題,首先上網環境不是很安全,有許多病毒軟件出現。此外,Android上的軟件太多,用戶並不知道下載什麼好。

在這樣的背景下,KDDI推出了SmartPass套餐。KDDI首先和應用開發商合作,精選500多個應用。然後KDDI的用戶每月只要交399日元,就可以隨意下載這500多個應用中的任何一個——過去用戶單獨去購買這些應用,是要花不少錢的。

「放題模式」

按照KDDI的測算,SmartPass業務只需要400萬用戶就可以盈利了。而現在,SmartPass業務的用戶數已經超過500萬,並很有可能在2014年年初突破1000萬。依此計算,屆時SmartPass業務每年為KDDI貢獻的收入將會達到4億-5億美元。

SmartPass給目前全球陷入盈利困境的移動互聯網產業提供了一個新的思路。現在,大部分智能手機上的App都很難盈利。早期,許多App公司希望通過用戶付費獲得收入,而現在,全世界的App都越來越朝著免費化的方向發展,盈利越來越困難。

AppsFire公佈了2012年App Store回顧表,分析了100萬款曾經在App Store中出現的App,結果發現2012年發佈的所有App中,只有34%是付費應用。2008年付費應用的比率高達74%。

全世界的App,都日漸呈現免費化的趨勢。導致這種情況的原因是許多App領域的創業者按照PC互聯網的玩法來運營移動互聯網,即先圈用戶,再找盈利模式。這讓許多試圖收費的App開發者的處境變得尷尬,因為你收費,而別人推出了一款類似的免費軟件,你就很難收到錢。

KDDI推出的SmartPass業務,通過月租費的方式,讓用戶隨便使用裡面的應用,這產生了一種新的盈利方式。Smart Pass的商業模式類似美國的Netflix(一家網上付費看影視內容的網站)。

KDDI根據應用的月度活躍使用量,跟開發人員分享套餐訂閱收入。開發人員可以按80%至90%的比例分成,高於谷歌或蘋果應用商店70%的比例。

舉例而言,在日本非常火爆的通信軟件Line(日本版的微信)去年為KDDI推出了SmartPass特別版,這款特別版的Line有一些僅限於KDDI用戶使用的表情。

除此之外,用戶只要加入了SmartPass套餐,還可以免費享受Android手機的殺毒服務,Smart Pass會員特惠,如優惠券、禮品等,此外,SmartPass的會員還可以免費享受10G的KDDI云存儲服務。

KDDI的SmartPass服務,很像中國的騰訊、迅雷的會員體系。例如騰訊有著名的黃鑽體系,用戶每月交一筆錢就可以享受QQ空間裝扮、會員加速、隱身特權、玩遊戲抵扣、購物折扣等特權。而迅雷的會員體系也採用了同樣的方式,每月交一筆錢,就可以享受下載加速、BT種子在線觀看視頻等多種會員特權服務。

KDDI認為,這種用套餐的方式打包出售服務的方式,接下來是移動互聯網的重要趨勢。

在日本料理中,有一個叫做「放題」的概念,也就是交夠一筆錢可以不限數量隨意吃某些食物。

「我認為隨意用的服務在未來的日本也有很好的前景,我很看好。具體比如音樂暢聽,電子書暢讀,視頻暢看等。利用多種終端和云技術去定製各種隨意用放題服務可能是今年的一個趨勢。」KDDI執行董事高橋誠表示,也就是用戶交一筆錢,可以隨意使用音樂、閱讀等服務,而不是按照每次下載收費。

而對於運營商來說,由於管道化的趨勢越來越明顯,運營商和用戶接觸的點開始變得越來越少,類似SmartPass這種套餐,讓運營商得以繼續維繫對產業鏈的控制。

記者獲悉,目前中國的一些運營商和民間第三方應用商店正在考慮引進KDDI的SmartPass模式,把應用打包出售。

多層次的對外投資

除了SmartPass業務,多層次的對外投資也是KDDI避免管道化的重要方式。KDDI目前成立了多只基金,開始對外投資。

KDDI目前最成功的一筆對外投資是對日本著名社交網絡公司GREE的投資。GREE平台上運營的手機社交遊戲被認為是印鈔機器,這家公司一年的收入高達20多億美元,是全世界最賺錢的社交網絡之一。

幾年前,當GREE在PC上發展社交網絡業務進行的並不順利的時候,KDDI宣佈投資GREE,當時高橋誠正是這筆投資的主要操盤者之一。

投資GREE後,KDDI和GREE在遊戲的結算,以及廣告方面進行了合作,並幫助GREE發展用戶,KDDI的入股,大大促進了GREE的崛起。此後GREE在日本上市,成為日本證券市場的明星股票,KDDI也獲得了豐厚的財務回報。

KDDI的主要投資領域有三個方面,首先是註冊資金為3000萬美元的Afound公司,這只基金由KDDI、騰訊和GREE三大巨頭一起出資,主要專攻開發Android系統上的應用程序。主要的投資目標也分散在中國、日本、北美等全球各地。

目前這只基金已經投資了韓國著名的Kakao Talk,中國的豌豆莢、樂元素、酷盤等公司。

另一個投資公司叫做KDDI Open Innovation Found(KOIF),以海外合資的管理方式,主要針對與KDDI服務優點互補,有相乘效果的APP進行投資,這只基金主要投資在遊戲、電子商務等領域。

此外,為了鼓勵日本的年輕人創業,KDDI也成立了一個叫做KDDI無線Labo的孵化器,對於一些初創期的移動互聯網創業項目,進行長達3個月的技術和資金支持。其中也包括一些學生組別。很多年輕人也沒有什麼資金,也沒有什麼商業管理的經驗,所以KDDI開闢了專門的辦公場所,支持這些年輕人創業,在3個月當中可以隨便使用辦公室,幫助他們創業。

在功能手機時代,因為手機屏幕是通訊運營商控制的,所以只要通訊運營商在畫面上進行提示,那麼這個CP一定是會盈利的。

而現在智能手機時代,運營商對移動互聯網流量入口的掌控力大不如前。因此SmartPass這樣的業務對於KDDI的對外投資來說也非常重要,因為這樣的業務對於幫助運營商投資的那些早期項目取得盈利有很重要的幫助。

例如KDDI下面的Labo孵化器,裡面的優秀創業項目,可以在其SmartPass業務中獲得推薦——這對於許多初創型的創業者來說很有吸引力,目前SmartPass已經推薦了多個KDDI投資的創業項目。

如果你看的過癮,明天我們將繼續給大家推送一篇KDDI的執行董事高橋誠的專訪。聞名全球移動互聯網界的GREE,在最低谷的時候,正是高橋誠決定投資GREE,才讓它起死回生。這也是運營商投資互聯網公司成功的經典案例。

龔海燕談在線教育:做優質內容,而不做平台

http://www.iheima.com/archives/41837.html為什麼做在線教育?自己就是需求用戶

如同創辦世紀佳緣的初衷,創辦這個網站的想法也來自龔海燕的自身經歷。「2011年世紀佳緣上市路演的時候,我要用英文回答投資者的提問,但我的英文不行,需要公司CFO幫我翻譯,這幾乎浪費了一半的時間。」她回憶,並下決心解決英語口語的難題。

在龔海燕看來,這個「91外教網」同樣具有開創性的意義。與婚戀網站運營模式相似,在經過公司的審核和聘用後,所有外教可在這一平台擔當英文老師,想學英文的人都能自行註冊成為學員,通過網絡付費的方式選擇外教和課程。

龔海燕說。如同9年前她希望單身男女能在網上找到中意的對象,如今,她要改變中國人「啞巴英語」的現狀。她說,三年後,她希望自己能用英語在國外演講。

教育培訓必然有一部分市場讓位給在線教育

龔海燕認為線教育的優勢是天生的,方便快捷且不受地域限制,而統的教育行業有一個很大的問題,就是教育資源師資的分佈不均衡,要受到地域、經濟等方面的制約。對於這些問題,用互聯網的方式就比較容易解決。龔海燕說:「傳統教育培訓肯定不會消亡,不可能完全的被替代」。但她認為在線教育是傳統教育培訓的一個重要補充,從長遠來看,傳統教育培訓機構可能會有一部分的市場讓位給在線。這也印證了她在微博中寫到的那句話:「這是一個欣欣向榮的市場,互聯網遲早將滌盪再造傳統教育行業。」

龔海燕認為,跟傳統教育培訓機構比的話,在線教育看上去是節省了教室這一塊的成本,但其實是增加了技術、產品的這些人力的投入,包括帶寬,網絡方面的投入——所以啟動成本,在線教育其實是要高於傳統教育的。但在線教育具備了規模化效應和長尾優勢,使得其後期收益可以在低成本的情況下迅速增長,並且服務可以規模化複製。

和俞敏洪看法一致:做優質內容,而不做平台

在近期i黑馬發表的文章《俞敏洪一篇滿是干貨的演講:反思教育培訓業》中,俞敏洪明確表示,新東方不會做在線教育平台,而會關注在線教育優質內容的輸出,而龔海燕對於在線教育的理解和俞敏洪如出一轍。中國很多在線教育在做平台,如YY、多貝、傳課,而91外教做的是B2C的內容,問及對在線教育模式的看法,她坦言:「平台的前景肯定更大,但是我覺得我沒有能力做平台,感覺做平台還是比較難一些,因為要兩頭找人。」

和同類的教育網站相比,91外教網與51talk的模式很是相近,91外教網做的是垂直細分的口語培訓領域。龔海燕說,自己更尊重老外,51talk是菲律賓老師,91外教選擇的教師都是以英語為母語的,「我們在美國專門有一個團隊,三個美國人幫我們招老師。」除了老師的選擇,龔海燕稱,91外教用的是自己研發的教學平台,視頻的清晰度、穩定性會好些。

做在線教育也注重現金流,三年內盈虧平衡

問到何時能夠實現盈虧平衡的問題,龔海燕說:「三年吧,盈虧平衡,我覺得還是有可能的,因為這個東西還是一開始就會有現金的,我現在也有學生在交錢」。龔海燕認為做事專注就不愁盈利,因為就像新東方開始就只專注於英語培訓,在中國廣闊的市場需求裡,只要在一個垂直領域做到第一,盈利根本就不是問題。

如何擁有引爆用戶貢獻內容的三板斧,不讓社區變為死亡之城?

http://www.iheima.com/archives/43052.html【導讀】如果沒有用戶貢獻內容那平台就像死亡之城,毫無生機。創業公司要想打造出一個充滿生機的平台,就必須緊緊抓住內容創造者,提供更好的機制或技術。

昨天的案例《對話王珂:PC是流量為王,手機是產品為王》,引發了不少人關於移動互聯網打法的吐槽。有刀友說:他說的的,1/3是干貨,1/3是錯的,1/3他自己也不知道是錯的。 宗旨,這是你不得不看的三句移動互聯網的狠話:1、手機不是試驗田,而是PK主戰場。2、凡是不以用戶體驗出發的手機APP都會成為耍流氓行為。3、移動電商的最大痛點是用戶的個性化難題,商戶的流量魔咒難題,不要考慮淘寶封殺與否,而要考慮能否深度搞定用戶與否!你夠狠嗎?

今天說說UGC。用戶貢獻內容(UGC)一直是個燙手山芋,有很多成功的案例,比如網易的跟帖文化,唱吧的分享極致。當然更多的是失敗案例,一不小心就會陷入坑裡,運營難度和壓力太大。但是,一個社區如果沒有UGC也是死亡之城。

如何引爆UGC的能量?看到一個國外一個創業顧問的經驗,很給力,能很好的回答這三個疑問,就擁有了引爆UGC能量的3板斧:

1、比起現有的平台,你的產品有沒有提供更好的機制或技術能讓用戶更好地創造內容?

2、平台上產生這些內容之後,有沒有一個比較好的篩選內容機制?

3、除了自我表達外,平台上還有沒有別的激勵?

=======活躍之城的分割線

像Dribbble/Instagram/Vine等創意類內容平台都採用典型的UGC模式,但怎樣才能打造一個比較良好的用戶貢獻內容的系統引擎?Sangeet Paul Choudary是專欄作家,也當過一些創業公司的顧問,他認為可以從以下幾方面去思考這個問題:

如果沒有用戶貢獻內容那平台就像死亡之城,毫無生機。內容創造者則是平台上很重要的角色,創業公司要打造出一個充滿生機的平台就需要做好三件事:1. 弄清楚這個平台上的內容創造者的動機是什麼; 2. 製作一套體系和規則去迎合這樣的動機,給他們激勵;3. 儘可能地擴大內容貢獻者的數量。

從產品角度看,以下就是可幫助形成平台式思考的六個維度:

一、你的產品是只有工具還是只有社區,還是兩者皆有?或者說,你是提供易用的工具還是為這些內容創造者帶來觀眾?(是Tools還是Pipe?)

Tools: 如果工具好用的話,可降低生產內容的門檻,可幫助好作品的產生。比如 Instagram 就讓照片拍攝和處理變得簡單很多,而像 Vimeo 則為用戶提供了存儲高質量視頻的服務。

Pipe: 有些平台為內容創造者提供渠道,幫他們找到受眾。比如 Dribbble 上就匯聚了大量的設計師,大家就可互相瀏覽作品並討論。

Tools+Pipe: 最有競爭力的平台可能就是那些既提供工具也形成社區的。比如 Instagram 在提供好用濾鏡的同時也有了圖片為主的社交網絡,這也讓 Instagram 取勝了過去只提供工具而沒有社區的應用Hipstamatic。而最近 Hipstamatic 也推出復興之作Oggl,也是 Tools+pipe 模式,你可調用社區裡其他用戶的濾鏡來用於自己的照片。

在唱吧之前也有一些「手機 KTV」類的應用,但它們就是單純的工具,並沒有社區。做 Tools+Pipe 的唱吧的成長性就比其他玩家要好得多。

二、 比起現有的平台,你的產品有沒有提供更好的機制或技術能讓用戶更好地創造內容?

網絡服務的切換成本是相對較低的,用戶不會死認一個選擇。在這種情形下,能降低內容生產門檻的平台會更具吸引力。比如 Twitter 的模式就在降低內容生產門檻,現在發推的人比寫博客的人要高出好幾個量級。

Twitter 不僅是提供了易用的工具,它還在幫這些內容創造者找來觀眾,也就 Tools+pipe 的形式。Instagram 也是類似的。

三、平台上產生這些內容之後,有沒有一個比較好的篩選內容機制?

在平台產出內容之後,內容策展和篩選就該發揮作用,畢竟你需要區分出哪些是很水的內容而哪些是干貨。一般內容篩選和策展有以下三種模式,而規模化的平台普遍都把這三種方式綜合利用:

靠算法:這種就是靠一定的規則和算法去做內容策展,比如所謂的熱門排行。但它也會給下面將提到的社會化策展和編輯推薦這兩種方式特定的權重。

社會化策展:這是現在幾乎所有平台都在使用的。平台會提供工具,讓用戶可以參與到內容篩選的過程中,比如可以轉發、標記、Like、贊以及投票等等。內容列表則是更深一層的內容策展,它可找到內容間的串線,比如知乎的收藏夾或是豆瓣裡的豆列。

編輯精選:雖然大家都希望整個系統能夠自動有序地運轉。但在產品早期,平台沒有太多內容貢獻者,整個系統沒跑起來,編輯力量是重要組成,承擔助推器的角色。

四、熱點榜有無清晰的規則,是否大家都有平等的機會登上熱榜?

在你開啟這個平台之前,最先要瞭解的就是用戶產生內容的動機。自我表達和曝光通常都是動機之一。但是,一個平台也得有策展和篩選機制去區分優質和平庸的內容,並且登上熱榜會帶來更大的曝光度。在這兩個因素存在的情況下,你得讓用戶知道這其中的規則是什麼,給大家平等的機會。

就像很多站長都會研究 SEO,為的就是能在搜索結果裡排個 」 好名次 「。但如果某個搜索體系裡它沒有明確規則的話,那用戶會對此困惑並不會再花時間去研究它。類似熱門榜裡就是呈現 」 獲得轉發最多 」 的內容就算是比較明確的規則。

五、除了自我表達外,平台上還有沒有別的激勵?

雖然說自我表達以及在平台上收穫社會資本 (如粉絲) 已經是很大的激勵,但是,如果一個平台還能提供其他的激勵那它就會更有競爭力。比如說創意設計類社區不少,但下面兩個就很有自己鮮明特色和競爭力:

Threadless: (內容貢獻者的)自我表達+(圍觀用戶的)社會化策展+潛在金錢收益。(它是一個T恤設計社區。如果你的圖案得票最高的話,就可把它印製成t恤並出售和參與分成。當然它現在的業務範圍已經擴展到別的商品類別了。)

Dribbble: 自我表達+社會化策展+可接觸到高質量的工作機會

六、 你能不能把普通用戶也轉化為內容創造者?

90-9-1 法則說明了內容貢獻者總是佔用戶群體裡的很小一部分。但是智能手機和產品體制設定其實都是能讓更多的人參與內容貢獻的有利因素。

一個可持續可規模化的平台它在早期就是要努力地找到那些內容貢獻者,有了內容之後會吸引 」 普通圍觀用戶 「。一旦這群用戶達到一定量級後,就得有重要的一步,即儘可能把這群人裡的一部分也轉換為內容貢獻者。如此下來才能有良性循環。

但話說回來,受眾和內容貢獻者間也是有雞 – 雞蛋問題。如果沒有聚集受眾,平台上用戶缺少交互,用戶貢獻內容的慾望也會變小。社區可不是那麼輕易就能做起來的。

Next Page