- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

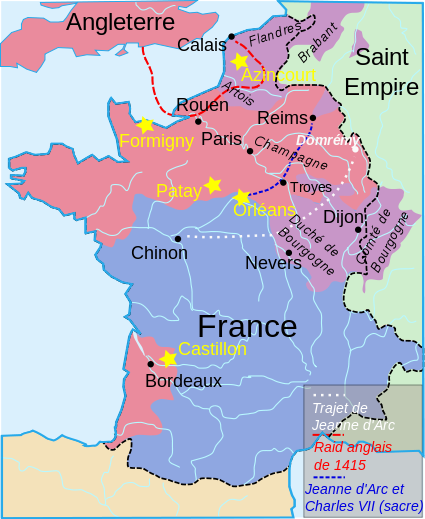

說史151013法國史(六)百年戰爭 下篇

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/10/13/%e8%aa%aa%e5%8f%b2151013%e6%b3%95%e5%9c%8b%e5%8f%b2%ef%bc%88%e5%85%ad%ef%bc%89%e7%99%be%e5%b9%b4%e6%88%b0%e7%88%ad-%e4%b8%8b%e7%af%87/說史151013

法國史(六)百年戰爭 下篇

執筆人:蟬

〈屈居下風的法國〉

1347年的停戰協議一直維持至1351年,在戰事重啟初期只發生零星的戰鬥或掠奪。 例如 愛德華三世的長子「黑太子Black Prince」在1355入侵Languedoc,為的只是搶掠和破壞,完成後便帶著戰利品返回 波爾多,反映出復戰初期雙方都不願意全力投入。同年10月底,愛德華在 加萊Calais登陸,但不到兩周便又退回海上,放棄戰鬥。 法王 好人約翰John the Good也沒有重投戰爭的意欲,當時沒有任何領主還有充足的財政能力來支撐持續的軍事行動。

連年戰事加上黑死病肆虐令法國王室深陷財政困境。 英法在財政上有一重大分別:英國當時已經擁有一套成熟的借貸系統,但法國還沒有。*** 法國皇室每每在緊絀時便向貴族和人民 “借貸”,然後過橋抽板,以各種罪名將債主拘捕,或巧立名目將貸款轉變為稅金抵銷。 故此當時法王已經無法找到新的債主。

約翰為了解決財政問題,在巴黎召集 「三級議會Estates General 」(註:由教士、貴族和平民三個階級的代表組成, 這裡 “平民” 指的是城市中產而非農民。)尋求支持。議會提出條件:法王必須承諾重建幣制,減少重鑄,才願意為規模日漸擴大的戰爭提供資金。 約翰無可奈何地答應。議會深諳自己的政治優勢,故將戰爭資金牢牢地控制在手,由議會監督稅基、征收與仲裁,以至部隊巡查和裝備審核等等。反映出當時各階層對王權的不信任感,與及監察王權的強烈意願。***

〈普瓦提埃潰敗〉

1356年黑太子再次進犯法國,兩軍在 普瓦提埃高地Poitiers 遭遇,黑太子軍約有2,000名長弓手、3,000名重騎兵和1,000名步兵;而約翰則約有8,000名重騎兵及3,000名步兵。在兵力相當懸殊的情況下,黑太子卻取得大勝。英軍在只有數百傷亡的代價下重創法軍,造成2,500死傷,生擒約翰及大批貴族。*** 一般認為黑太子以高明的戰術擊倒對手。英國對約翰頗為禮遇,而法國的攝政之位則落在只有18歲的 查理五世身上。

法國戰敗連連,國力衰弱,令人民對貴族產生極大的不滿。人民認為貴族雖然收取稅金但卻沒有能力保護他們。 在太子為了贖回國王和籌集戰爭經費而召集會議時,巴黎三級議會趁機提出,國王之所以將國家帶領至如此不濟的境地,是因為身邊的顧問們無能,因而要求太子按照議會的意願罷免並懲罰他們,再按照議會要求重組 “議政會”。 太子次年在壓力下頒布了限制王權的「三月大敕令」,但又隨即反悔。

巴黎商會會長Etienne Marcel為此領導巿民武裝起義,迫使 查理逃離巴黎。騷動蔓延至鄉間,生活困苦的農夫在Beauvais由Cale領導起義,是為「紮克雷起義」,紮克雷為法語的Jacquerie,即鄉巴佬。數千義軍攻打城堡,殺死領主。領主們慌惶地聯手對付義軍,一輪鎮壓行動造成農民傷亡不下兩萬人,Marcel也在巴黎失守後被殺。

〈聖女貞德與百年戰爭的終結〉

好人約翰於1364年病逝,查理五世即位,隨即進行一系列改革,整頓經濟秩序和加強軍事力量。 平民與貴族的衝突令貴族與王室合作更加緊密,加強了國王的統籌能力。

查理五世的近臣中有不少思想較開放的政治家,令查理對國王的義務和責任有較合乎時勢的認識: 王權的施行應服從於公共利益。*** 而查理對羅馬法的素養和應用,也令君主權能透過法治的面目得到鞏固和彰顯。

軍事方面,查理責令軍官們採取避免對陣戰的策略,只在有利的局勢下才投入戰鬥。以精心佈防,巡邏嚴密的堡壘為依托。 這種戰略在1368年戰爭重啟後收到成效,屢屢挫敗了英軍的進攻。***

1380年查理五世去世,繼位的 查理六世未能承傳這優勢,並與封建領主再起衝突。 由勃艮第Burgundy公爵為首的勃艮第派,與奧爾良Orleans公爵帶領的阿曼雅克派Armangnac為爭奪權力而展開長期鬥爭。英國伺機加強攻勢,一舉佔領了法國北部並拿下了巴黎,進而圍攻南部重鎮 奧爾良。

在國運生死存亡之際,法蘭西民族英雌 聖女貞德Joan of Arc 登場。年僅17歲的她主動請纓,率領一支數千人的軍隊於1429年4月29日到達奧爾良解圍,經過數天血戰成功將圍困奧爾良209天的英軍擊退。 貞德乘勝追擊,連克數城,解放了 蘭斯Nantes。百年戰爭進入轉捩點。至於貞德的悲慘下場,請看《說史131230聖女貞德之死》或1999年由Jovovich演出的電影。

在國運生死存亡之際,法蘭西民族英雌 聖女貞德Joan of Arc 登場。年僅17歲的她主動請纓,率領一支數千人的軍隊於1429年4月29日到達奧爾良解圍,經過數天血戰成功將圍困奧爾良209天的英軍擊退。 貞德乘勝追擊,連克數城,解放了 蘭斯Nantes。百年戰爭進入轉捩點。至於貞德的悲慘下場,請看《說史131230聖女貞德之死》或1999年由Jovovich演出的電影。

貞德雖然含冤而死,但她忠勇愛國的精神大大激勵了法國軍民的愛國熱枕。 加上英治地區的人民逐漸發現英國人只懂壓榨, 比較雖然討厭但起碼追求地方發展的舊領主更讓人難以忍受,故而地方的反抗力量漸大。 法軍踏著貞德的腳印把 巴黎、里昂、諾曼等地方一一收復。到了1453年英法簽訂條約結束戰爭時,法國收回了除 加萊港以外所有的領土。從結果上看,英國無疑是失敗者,英王失去了原有的所有土地,從此與法國再無瓜葛。

百年戰爭正好發生在時代的交點,它被視為陳舊的「封建觀念」與新生的近代「民族主義」之間的衝突。**** 封建觀念將封地利益 置於民族主義的考量之上。但英王在開戰時仍是法國不少領土的領主,作為法王的封臣,實無必要以奪取法國為策略目標。他的非份行動激起了法國人的民族主義情感,將之投射在 貞德的聖女形象上面,並且獲得了最終的勝利。

百年戰爭對封建觀念提出了根本性的質疑,因而是對中世紀精神的一次清算。***

參考:

《法國史Histoire de la france des origines à nos jours 上卷》 (2006) 主編: Georges Duby

《法國史》(2012) 劉金源

法律151106刑事法(三十二) 謀殺下篇

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/11/06/%e6%b3%95%e5%be%8b151106%e5%88%91%e4%ba%8b%e6%b3%95%e4%b8%89%e5%8d%81%e4%ba%8c-%e8%ac%80%e6%ae%ba%e4%b8%8b%e7%af%87/

法律151106

刑事法(三十二) 謀殺下篇

蕭律師執筆

R v Nedrick:N對X有宿怨。他將一些可燃液體由X的前門信箱註入,之後點火,將屋內一名孩童燒死。N的「目的」是想「燒光」孩童母親的所有。N被控謀殺,陪審團被「Hyam指引」所引導,即是說,如果他能預見他的行為是高度可能引致傷害,他就足以被證明 “有意圖施加嚴重身體傷害”。 N被判謀殺罪成。當該案在上訴庭聆訊時,正值Maloney案中大法官否定Hyam指引的同時。由是N的謀殺罪被撤銷而代之以誤殺。

此案,Lord Lane CJ帶出以下依據「實質上肯定virtual certainty」的「示範模式指引 model direction」:

(A) 當要決定被告有否意圖時,陪審團應被引導去問自己:(1)有多少可能後果是被告的自願行為所致?(2)他有預見那種結果嗎?如果他沒有理解到他的行為很可能會引致死亡或嚴重身體傷害,他不會有此意圖。如果他有預見,但理解到他加之於被殺者的行為後果只是輕微,陪審團就很易達致結論 “被告並無意圖達致那種後果”。另一方面,如果陪審團滿意被告認識到他的行為「實質上可能」(不可預見的幹預事件除外)引致死亡或嚴重身體傷害,陪審團就會很易推論 “被告意圖殺害或引致嚴重身體傷害”,即使他或者沒有渴望達致那種後果…..

(B) 如果控罪是謀殺,陪審團要被引導,他們不可以推論有意圖,除非他們非常肯定,死亡或嚴重身體傷害「實質上可能」(不可預見的幹預事件除外)是被告行為的結果,而被告理解這點。

(C) 如果被告理解到,實質上無可避免地其行為會達致死亡或嚴重傷害,他渴望(無論如何輕微)那後果會發生的推論就無可抗拒。

R v Woolen: Woolen被判謀殺他的三個月大嬰兒。控方聲稱W情緒失控,將嬰兒擲在硬地上,嬰兒頭骨破裂而死亡。控方接納W在作出行為時,不一定渴望嬰兒的死亡或嚴重身體傷害,但爭論他的行為無論如何有意對嬰兒做成嚴重傷害。在辯護中,W否認“有傷害意圖”,斷言他沒有想到擲嬰的後果。原審法官引導陪審團,如果他們滿意被告在擲嬰時,知道和理解他的行為會導致有「實質危險substantial risk」做成嚴重傷害,他們應判被告有罪。W被裁定有罪,上訴時亦遭駁回,最後上訴至上議院。

上議院撤銷謀殺罪而代之以誤殺,發還上訴庭判刑。Lord Steyn代表上議院各大法官的一致裁決,認為原審法官偏離「Nedrick指引」,將意圖與粗心大意的界線模糊化,亦即將謀殺與誤殺的界線模糊化。在最主要的問題上,究意Nedrick指引是否正確,他的回應是「正中要點」。

香港法庭經常引用Moloney和Hancock and Shankland,採納“意圖” 並不等同、但可作「預見」的推論,如果被告能預知後果會實質上肯定發生。

此說在R v Wong Tak Sing(1989)案中演繹。

Wong被判謀殺罪成。據控方的案情,在與死者爭吵中,W以刀架於死者喉上而致命地割下一刀,之後將死者屍體割成數塊而棄之。 在審訊時,法官引導陪審團,如果死或傷害是由於W的行為的「可能結果」,謀殺所需的意圖就成立。W上罪得直,被撤銷謀殺罪而改判誤殺。

大法官Silke強調,據此案的案情,根本完全不需要預見的指引,但原審法官卻選擇給與指引,是誤導了陪審團,單獨預見可能顯然並不足夠。Silke下結論:

“當「自然結果」用於Moloney案時,它很清楚指明後果是「壓倒性的」;在Handcock and Shankland,所同詞語是「高度可能」,那後來在Nedrick中變成為「實質上肯定」。如果必要給與指引,適當的詞語與強調就是這個。”

補充一句,前此提及的香港Coady案件,「意圖引致嚴重身體傷害」亦受到挑戰,認為是違反香港《人權憲章Bill of Rights》。上訴庭檢視不同按例,抗拒改變謀殺這一方面的法律,認為終審庭才可作此改變。

上面所謂「嚴重身體傷害」意指「“真正”嚴重身體傷害」: DPP v Smith(1959)(此案情在犯罪行為(六)中已提及,請翻閱,不贅。)

讀書劄記160122盛唐詩(二十一) 東山書劍老風塵:高適 下篇

來源: http://www.tangsbookclub.com/2016/01/22/%e8%ae%80%e6%9b%b8%e6%9c%ad%e8%a8%98160122/讀書劄記160122

盛唐詩(二十一) 東山書劍老風塵:高適 下篇

蕭律師執筆

744年,高適在其居住的宋州家中接待了 李白和杜甫。三位詩人聚會的幾個月給易受影響的杜甫留下了極深印象。

此時高適已有了詩名,不久就被舉薦入京。在 張說和張九齡掌權時期,地方文士有一定被提拔的希望;但在天寶中,權貴 李林甫獨擅大權,不願太多地方文士圍繞皇帝,阻止了高適在朝中任職,正如試圖阻止杜甫一樣。 結果高適只被任命為 封丘尉,是京城中最低級的官僚,這使他非常不滿。 749年,高適監送地方徵兵,再次赴東北邊塞。

752年,高適的政治命運突起變化。 玄宗最倚重的將領之一 哥舒翰看中了他,委任他掌書記。次年他在京城遇見年輕詩人 岑參。754年,哥舒翰帶同他和岑參前赴中亞軍幕。 在岑參大寫中亞奇風異景的奔放詩篇時,高適也離開了復古的質樸風格。 他在京城與一些著名詩人的接觸,微妙地影響了作品的某些特性,使他靠近了八世紀中京城流行的幾種風格。

下引是一首律詩,高適棄用古風,改採較早前在邊塞所作古體詩較為精緻的體裁:

《金城北樓》

北樓西望滿晴空,積水連山勝畫中。湍上急流聲若箭,城頭殘月勢如弓。

垂竿已謝磻溪老,體道猶思塞上翁。為問邊庭更何事,至今笛怨無窮。

磻溪老指姜太公,在溪邊垂釣而遇文王,得以重用;高適的「太公」仍未出現。塞上翁是用「塞翁失馬」的典故作自我開解。

安祿山叛亂陷洛陽,哥舒翰奉命據守潼關。在朝廷壓力下,哥舒翰被迫離開根據城堡,出戰安祿山而大敗。高適逃出,投奔玄宗所在的成都,在那裡他為哥舒翰的失敗辯護,由此得遷侍禦史。後來新主 肅宗決定將軍權分授諸王,高適以禦史身份激烈反對這一計畫。後來 永王果叛亂(此事涉及李白),高適由於出色的預見而獲一系列遷升,包括節度使。在節度使任上,參與了鎮壓永王之亂。

肅宗收復兩京後,高適和大多數在戰亂中任命的朝官一樣失去職位了,此事或與丞相 房琯丟官有關。 760年,高適改任蜀地彭州刺史,在那裡再顯軍事才能,兩次粉碎了叛亂,得以重任節度使。 但在763年,吐蕃入侵隴右,高適率兵出境迎戰,雖然失敗了,但仍榮耀地被召回京城,封侯並連任高官。不久,在765年去世。正如《舊唐書》所評:「有唐已來,詩人之達者,唯適而己。」

政治成功使高適詩歌的創作付出了代價。 他晚年逐漸放棄了年青時的古風體。762年,在一首贈杜甫的詩中,高適顯示了某些近乎杜甫晚年作品的圓熟優美。這不是風格轉變的標誌,而是高適的詩歌特性全面減弱的信號,以及對其他詩人風格的順從。

《人日寄杜二拾遺》

人日題詩寄草堂,遙憐故人思故鄉。柳條弄色不忍見,梅花滿枝空斷腸。

身在南蕃無所預,心懷百憂復千慮。今年人日空相憶,明年人日知何處?

一臥東山三十春,豈知書劍老風塵。龍鐘還忝二千右,愧爾東西南北人。

在唐代,特別在八世紀中葉,高適的名氣很大。杜甫偏愛高適,認為這位老詩人是當代中心人物:「當代論才子,如今復幾人?」但隨著高適的名字日益變得與岑參連在一起,他逐漸被認為僅是一位邊塞詩人,並被認為低於岑參。但要賞識高適在唐代被稱賞的才賦,就必須將他的詩置於不同於天寶詩的美學標準背景來閱讀。

在唐代重要詩人中,高適是除杜甫外最富於理性的一位。 高適的晚期作品多數具有一種引喻、嚴格的規範。高適成了重要的臺閣詩人,讚美帝國偉大的功績和中國傳統文化的倫理價值觀。

在《燕歌行》中,他生動地描寫了戰爭的艱難,還嚴肅地歌頌了 李宓的征南詔之戰:

「聖人赫斯怒,詔伐西南戎。肅穆廟堂上,深沈節制雄。」

當歌舒翰擊敗了吐蕃時:

「泉噴諸戎血,風驅死虜魂。頭飛攢萬,面縛聚轅門。鬼哭黃埃暮,天愁白日昏。」

岑參將邊塞戰爭描繪成異國奇麗世界的一部分;高適卻將戰爭處理成帝國政策的產物、國力的展示。高適和王昌齡也屬於不同類型:王昌齡的詩盛行不衰是由於其美學感染力;高適的詩主要依靠古風的情感氣勢。

下引詩是組詩《東平路作》之一,詩中投合了唐代特有的美學標準:

南圖適不就,東走豈吾心!索索涼風動,行行秋水深。蟬鳴木葉落,茲夕更秋霖。

「南圖」與「秋水」典出《莊子》,高適的詩遠遠超出了這兩個典故。在蕭瑟的世界中,詩人覺得孤獨,在沒有明確方向的道路奔走,所見到的是蕭瑟黯淡的景像:風、禿樹和上漲的水,水將淹沒一切地方!

雖然高適後期的作品較接近同時代詩人,但在開始的時候卻和李白一樣,是一位孤獨詩人。高適的作品成為一種嚴肅的模式,只有一位詩人真正對這一模式做出反應,這就是杜甫。杜甫對所有文學天才的所有形式都做出反應,並使他們成為自己的東西。

資料來源:

《盛唐詩The Great Age of Chinese Poetry : The High Tang》宇文所安Stephen Owen

讀書劄記160202太平天國之秋 (下篇)

來源: http://www.tangsbookclub.com/2016/02/02/%e8%ae%80%e6%9b%b8%e6%9c%ad%e8%a8%98160202/讀書劄記160202

太平天國之秋 (下篇)

掌門執筆

話說1861年「南北戰爭」剛剛開打,英國國會立即緊急辯論對策, 明快地承認南方邦聯為對等交戰國,並且嚴守中立. 但對中國已歷時多年的內戰,英國卻仍舉棋不定…..

〈英國的反應與行動〉

倫敦輿論一片混亂, 其實沒有人弄得清「太平天國」是甚麼一回事. 但有一點卻毫無疑問,國人全都非常厭惡清政府, 尤其在 “虐殺英國俘虜事件”之後. (該事件直接導致 “火燒圓明園”.)

倫敦對太平天國的認識完全來自租界, 消息來源可粗分為 駐華軍政人員、商人和傳教士. 傳教士因其身份地位超然,對輿論最具影響力. 起初他們一面倒親南京,視之為基督教陣營的一分子.*** (只是教義相當糊塗,有待我輩加以指導.)

但這時候太平天國總理 「幹王」洪仁玕突然失勢, 他對租界的外交努力也就全面廢止. (洪仁玕是洪秀全的親族,出身香港的 國教會傳教士, 曾在英華書院任教席,懂英語.) 部分失望的傳教士化愛為憎, 散播醜詆太平天國的言論,斥之為邪教.

但對倫敦的遠東政策真正具有影響力的始終是駐華軍政人員, 而他們反映的則是在地英商的利益.*** 天國定都南京已八年,期間英國人在上海租界大發戰爭財, 雙方也就相安無事,以禮(及利)相待. 1858-60年英國對清皇朝發動「第二次鴉片戰爭」並取得勝利, 戰後簽訂的「天津條約」給予英國溯長江入內陸的獨家通商權利, 並在沿江開放通商口岸.*** 租界英商對此雀躍不已,期望甚高.

一直以來倫敦並未在外交上承認太平天國,但對駐上海的 在華最高代表和艦隊總司令則明確訓示保持中立. 但上海遠隔重洋,信函往來需時兩個月以上, 倫敦只好給予英租界相當大的便宜行事權 (例如在保護僑民安全和商業利益的時候可以使用武力.). 這就造成 “山高皇帝遠” 現象,上海方面擁有相當大的操作空間.

南北戰爭爆發使英國的遠東商貿陷入停擺, 租界英商只能放眼於開發新近獲得的沿江貿易特權上面,*** 希望能補救總貿易額的流失. 長江近海諸省均是太平天國地盤, 故此英商的最佳策略似乎是與南京達成妥協,最為省力. 就在此際,兩項因素造成英租界轉向與湘軍緊密合作, 導致戰局急轉直下,天國就此覆亡.

首先是洪仁玕失勢, 缺乏戰略意識的「忠王」李秀成決定對隸屬清朝管理的上海縣城用兵, 此事鑄成大錯. (雖則他三番四次申明不會進犯 英法美三個租界, 但沒有人相信他.) 其次,英國駐華代表Bruce和艦隊司令Hope都是膽大妄為之士,且都很厭惡太平軍. 他們決定把倫敦給予的便宜行事權作出擴大解釋, 向太平軍宣告必須撤離租界周邊五十公里範圍.*** (上海縣城當然落入該範圍之內.) 李秀成不堪受辱,太平軍與英法聯軍就在租界方圓五十里地面交起手來.

〈行動的後果〉

既然與太平軍開打, 由於兵員懸殊,英法聯軍只得與湘軍協同作戰.

湘軍一向缺乏將材(曾國荃算是最佳的一個.), 但曾國藩戰略眼光銳利, 行事果敢堅定,且知人善用. 他在關鍵時刻打出 “勝負手”, 兵行險著,暗渡陳倉, 在得到英租界的支持下, 租用懸掛英國國旗的英商蒸汽運輸船, 把 李鴻章與新建的淮軍六千人順江而下, 穿過太平軍轄下三省的沿江炮臺, 偷運到上海縣城,以解被困之危.

炮臺果然不敢開炮,分批運輸過程費了四天才告完成. 軍紀嚴明的淮軍進駐上海,首戰即擊退來犯之敵, 當地華商於是傾全力支持李鴻章. 淮軍得到上海強大財力作後盾,與湘軍對南京形成腹背夾擊之勢, 尋且反攻江浙,一舉奠定了全局勝勢.***

到了戰亂末期,軍事形勢逐漸清楚, 終極勝負取決於補給而不是戰術運用.*** 任憑忠王李秀成和「英王」陳玉成如何驍勇善戰, 終究被得到聯軍蒸汽炮艦支援的湘軍水師切斷了補給線, 而牢牢地被壓制著,以敗亡終局.

跟據上述史料,作者推導出「英國在中國內戰中放棄中立 (雖然名義上從未這樣宣稱過.) 是太平天國覆亡的決定性因素」這一大膽結論.*** 並且以「世界史」的方法論,從環球貿易層面著手進行因果分析. 本書因此成為獲獎的嚴謹學術著作.

大局抵定,後事又如何?

〈英國的失落〉

戰後,英國人期望的對華貿易榮景完全沒有出現, 相反,上海立即入長期衰退. 富人和資金撤回家鄉, 房地產市場崩盤. 戰時中國商人願意付出高溢價租賃懸掛外國旗幟的運輸船, 現時長江安全通航,這項優勢喪失殆盡. 急於在海外市場脫手的貨物, 現在也轉回國內銷售.

英國人原先以為溯江入內陸的貿易大有可為, 殊不知中國社會根本不信任洋人, 溯江貿易始終牢牢掌握在華商手中,洋人動不了分毫. 更有甚者, 中國緊接推行的現代化運動—「洋務運動」, 顧名思義就是要搶洋人的生意!

道理很簡單, 中國愈是內亂,競爭中的各方愈要討好英國, 遠程操作能力有限的英國才有更大的槓桿,取得更多的利益; 反之亦然.

對於正值全盛的「大英帝國」維多利亞朝, 當時全然沒法看清的是,這已是國力的臨界點; 同時西歐的環球殖民計劃也迫近了飽和點.*** 愈演愈烈的爭霸局面將會在五十年後催生出兩次大戰, 從而清洗掉三百年來的世界權力結構,埋葬霸者大英.

〈中國的災難〉

這場戰爭究竟死了多少中國人? 前此的估計約在20-30M之間, 但1999年一份爆炸性大型研究報告將數字重新敲訂為 江南五省57M人. (全國連北方撚亂和西北回亂,共損人口70M.) 如其屬實,便是人類史上死人最多的戰亂!

作者舉出的最後一點非常之有歷史興味.

1860年中,「太平軍」忠王和 英王以巧妙的戰術擊滅了「綠營」漢將 張國樑的 “江南大營” 與滿將 和春的 “江北大營”. 同年底,「英法聯軍」在京津路段擊潰了「八旗」蒙古將領 僧格林泌. 此時清皇朝已無可用之兵,亦無可籌之餉.*** (還要分期繳付戰爭賠款,並以關稅作抵押.) 因此才起用湖南省的「鄉勇(ie團練)」, 即非正規的民兵「湘軍」作為對抗太平軍的主力, 並許其在沿江商鎮開徵新型間接稅「釐金」(即現今的商品「印花稅」.), 以籌集軍餉.

曾國藩被擢升為兩江總督,門生 李鴻章出任江蘇巡撫, 聯同湘軍另一支系的 左宗棠, 這三人包攬了沿江省份的所有軍務、民政和財政. 事實上這場戰爭的末期純然是「太平軍」與「湘軍」的對決, 「清皇朝」完全沒有實質參與.***

清朝既已是零軍力, 那麼決戰結束之日,便應是其覆亡之時. 作者認為此事若果發生在世上其他地方, 必當如此!那麼便要問:為甚麼清朝遲亡了五十年?

清朝不亡,靠的是意識形態統治, 曾國藩本人是理學名家,壓根兒沒有動念取天下. (他在破南京的前夕便已佈署裁減湘軍.) 但北弱南強已成定格, 中央再也沒法收回江南諸省的徵稅權, 溯江出海,國內外貿易的利源盡皆以「自強運動」的名義扣留在東南諸省手上.

及至庚子拳亂,「八國聯軍」入北京, 東南諸省竟敢「互保」,背叛朝廷與洋人妥協, 可謂翻版了太平天國末期的內外形勢. 封疆大吏集體抗命中央, 就算在稍早之前也是完全無法想像的事情.

最後到了辛亥, 滅亡清朝的就是湖北「新軍」與及鼓動風潮的「同盟會」, 而同盟三系中最強大的就是兩湖「華興會」. 如果純從經濟格局著眼,「湘軍」終究在五十年後滅了清朝.***

《太平天國之秋Autumn in the Heavenly Kingdom》(2012) Stephen Platt

音樂160222大指揮家系列(十) Antal Dorati下篇

來源: http://www.tangsbookclub.com/2016/02/22/%e9%9f%b3%e6%a8%82160222/音樂160222

大指揮家系列(十) Antal Dorati下篇

蕭律師執筆

杜拉提同時擅長編製舞劇音樂給舞蹈團表演。早在1940,他就以 約翰史特勞斯Johann Strauss的音樂為藍本改篇成舞劇《畢業舞會Graduation Ball》給Ballet Russe在澳洲雪梨上演。他又曾將Offenbach的音樂片斷改編成舞曲,供美國芭蕾劇《藍鬍子Bluebeard》演出。我們現今仍可聽到這兩套樂曲的身歷聲版本,由他自己指揮。

1969年,杜拉提首演瑞典作曲家Pattersson的第七交響樂。1971發現了Bruch在1912年曾寫了一首雙鋼琴協奏曲,這首樂曲也由杜拉提在1973年作首演。

杜拉提可算是長壽錄音大師,踏入80年代數碼時代,竟仍能聽到他新的數碼錄音。所灌錄 史塔文斯基的《春之祭》(指揮底特律交響樂團)更獲法國Grand Prix du Disque大獎!

1988年11月13日,杜拉提在他的瑞士家中離世。

除了是一位大指揮家外,杜拉提又是一位作曲家,他寫了最少兩首交響曲,並有唱片錄音。

他有兩本書留存於世。第一本書叫《七十年的筆記Notes of Seven Decades》,在1975年刊行。另外一本叫《內在與外在的安寧For Inner and Outer Peace》,這本書要到他去世後才能面世。

1983年現今的英女皇 依利莎伯二世頒贈KBE勳銜給他,名字後可加上這個縮寫,本可稱為爵士,但規定是只有是英國公民才可以這樣稱呼,而他不能,因他是美國籍。

在杜拉提去世前不久,曾接受美國名樂評家Bruce Duffle的訪問,以下是部份對話:

BD: 「指揮」是可以教的嗎?

AD: 我時常說指揮是不能教的,但經驗可以分享。在藝術的領域,沒有甚麼可以教;你認識多一些,就可以學習多一些,基本的才能不能給與。能夠造就一個優良的藝術家是天份再加經驗。****

你不能服食或註射「經驗素」;你是要去「做」,無論是指揮、歌唱或繪畫。有經驗的人可以幫助— 對年青人而言,不是去縮短成功之路,而是將錯誤減少。

BD: 在歐洲,似乎一個年青的指揮可以藉一間小劇院去學習指揮?

AD: 在往時— 在我年青時,那是唯一的辨法。

BD: 你覺得現時有足夠的指揮,或已太多?

AD: 很難說。每個世代都有許多渴求者,而只有很少能如所願。大多,初時是沒有問題,那是正常的過程。

BD: 一般都認為在過去幾年,樂器演奏和技巧已更趨嫻熟和精巧,指揮也是嗎?

AD: 很不幸的,不是。無論學習、教授與經驗都沒有比五十年前好。但樂團的團員在技術上就比以前好。

BD:那麼他們是比以前的音樂家更好?

AD:以天份而言,不,但他們準備得好。五十、一百年前,確有許多好的音樂家,但今天一般的學校教育好些。

BD:指揮是一種合作的藝術,還是一種獨裁的藝術?

AD:現今世上所有獨裁都不是好事。我想,每種藝術都有一種權威性,權威與獨裁是有很大的分別的。

BD:或者我換作這麼問:指揮是否合作性多於權威性?

AD:當然是合作性較多,因為現在的樂團團員比以前的較佳及更有效率。

BD: 讓我轉話題到你的錄音,你享受錄音嗎?

AD: 非常享受。

BD:唱片的聲音是太完美了,你覺得有危險嗎?

AD:(笑)沒有,太完美永遠不是危險;不太完美卻時常是一種危險。

BD:有些人聽完錄音後去音樂會,期望聽到同樣的演出,你怎說看?

AD:聽錄音和去音樂廳是兩回事。一個人不應沈迷於唱片。唱片確實是似一張演出的照片;批評照片中人和批評一個真人是不同的。 照片需要清晰;如果在拍照時見到一縷頭髮亂了,你先會處理好它;但真人是走動的,在走動中就不能處理。**** 唱片是音樂次要的一面,不是基本的。

BD:但我覺得公眾將唱片當成音樂的基本吧!

AD:那太不幸了。他們要除去那種觀念。

杜拉提唱片推介:

- Mercury SR90054 Tchaikovsky 1812 Overture。這張唱片當年銷售竟達 1,000,000張,將杜拉提、Minneapolis Symphony Orchestra和Mercury這個品牌的名聲大大提高。

- Mercury LPS-9000 Beethoven Wellington’s Vcitory(Minneapolis Symphony Orchestra)。這張唱片可算是1812的姊妹作。英法兩軍攻防音響定位清晰。

- Mercury SR2-9013 Tchaikovsky Nutcracker (London Symphony Orchestra)(二碟裝)這套《胡挑夾子》全套舞樂是杜拉提第二次身歷聲灌錄,是廠方採用35mm磁帶錄音之一。杜拉提第一次是指揮Minneapolis Symphony Orchestra,音域不大開揚。這套新錄音無論定位之準確與音場之寬廣,遠遠拋離第一次。這絕對是一套天碟,與Decca安素美Ansermet相比,是各有千秋,都是《胡挑夾子》上好的版本。

- Philips 6747364 Tchaikovsky Nutcrackner (Concertgebouw Orchestra) (二碟裝)

這是杜拉提第三次灌錄《胡桃夾子》,他似乎對此舞曲有特別偏好。這次他改指揮荷蘭阿姆史特丹音樂大樓樂團,不失飛利浦一貫隱定水準。

- Mercury SR2-9005 Delibes Coppelia (Minnesapolis Symphony Orch)(二碟裝)。

- Mercury SR-90217 Mussorgsky Pictures at an Exhibition(Minnesapolis Symphony Orch)。這張「畫展」震撼的音效,可與 羅連馬素的英國Columbia銀藍版本名盤和安素美的Decca名盤鼎足而三。

- Mercury SR-90016 Offenbach Gaite Parisienne + J.J. Strauss Graduation Ball(Minnesapolis Symphony Orch)。這張唱片中的《畢業舞會》是杜拉提選取約翰史特勞斯的音樂片段所改編而成。另外一面是 奧芬巴赫的《快樂的巴黎人》又是熱門曲目。。

- Mercury SR-90158 Handel Water Music & Royal Fireworks。(London Symphony) 。

- Philips 838504VY Tchaikovsky Symphony No.6 “Pathetique” (London Symphony Orch)

- Mercury SR-90208 Haydn Symphony No.94“Surprise”& No.103“Drumroll” (Philharmonia Hungarica)。杜拉提指揮一群由匈牙利流亡音樂家所組成的Philharmonia Hungaric,灌錄了海頓全部的104首交響樂,初由依約全部由Decca發行。由於Mercury、Philips及Decca同屬一家人,所以錄音有時交互發行。Mercury選取了若幹首拿去再發行。這張是第94號《驚愕》和第103號《滾鼓》。

- Mercury SR2-9007 Dvorak Slavonic Dances (Minneapolis Symphony Orchestra) (complete)(兩碟裝)。

- Mercury SR-90303 Brahms Violin Concerto (Henryk Szeryng, London Symphony)

- Decca 410-110-1 Grofe Grand Canyon Suite, Gershwin Porgy & Bess (Detroit Symphony Orchestra)

讀書劄記160215盛唐詩(二十三) 雪上空留馬行處:岑參 下篇

來源: http://www.tangsbookclub.com/2016/02/15/%e8%ae%80%e6%9b%b8%e6%9c%ad%e8%a8%98160215/讀書劄記160215

盛唐詩(二十三) 雪上空留馬行處:岑參 下篇

蕭律師執筆

〈續 岑參〉

749-757年是岑參最富創造力的時期,在西北幕府中寫下至今享有盛名的邊塞詩。而他在752-754年短暫居於長安時也寫下許多優秀作品。 他對中亞地區有實際個人體驗,而大多數詩人只能從報告中了解。 他所知道的中亞情況比任何前輩要完整和全面, 但他的邊塞詩大部分還是建立在慣例的基礎上,沿襲前人,省略實際的戰爭描寫,寫出軍幕宴飲、荒漠場景,誇大寒冷氣候等等。

雖然岑參的邊塞詩寫得很出色,卻不是先行者。在他之前有王翰的《涼州詞》、高適的《燕歌行》、李白的《戰城南》和王昌齡的許多邊塞詩,而高適和李白等已將邊塞詩的慣例改為七言詩。 為了超過以上幾位,他不得出奇制勝,寫出了同類詩中的一些最優秀作品。

《白雪歌送武判官歸京》

北風捲地白草折,胡天八月即飛雪。忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開。

散入珠簾濕羅幕,狐裘不煖錦衾薄。將軍角弓不得控,都護鐵衣冷難著。

瀚海闌幹百丈冰,愁雲慘淡萬里凝。中軍置酒飲歸客,胡琴琵琶與

讀書札記160623盛唐詩(三十一) 元結 下篇

來源: http://www.tangsbookclub.com/2016/06/23/%e8%ae%80%e6%9b%b8%e6%9c%ad%e8%a8%98160623%e7%9b%9b%e5%94%90%e8%a9%a9%e4%b8%89%e5%8d%81-%e5%85%83%e7%b5%90-%e4%b8%8b%e7%af%87/讀書札記160623

盛唐詩(三十一) 元結 下篇

蕭律師執筆

754年,元結中進士。第二年,安史之亂爆發,元結舉家南逃,最後客居於現今江西的瀼溪。759年,以古文家著稱的 蘇源明向朝廷推薦了元結,結果元結連任軍將,組織地方武裝,擊退了幾股鄉縣盜賊。

760年,元結編集了《篋中集》,是一個小集子,收錄了由七位詩人的二十四首五言「古體」詩組成。元結強調賢人的湮沒無聞,而大多數篋中詩人正符合他所稱許的條件。

元結修正了他的復古激進主義,轉向較散漫、較不古奧的詩歌。同樣符合復古傳統而又較可接受的替代模式,是描寫某種體現「古代」社會道德標準的典範。元結發現,雖然上古黃金時代的寧靜淳樸社會可以在現實世界窺見,但無論它出現在那裡,就為當時政治苛求所敵視和威脅。瀼溪成為這種和睦社會及威脅它的危險的具體呈現。

《與瀼溪鄰里》

昔年苦逆亂,舉族來南奔。日行幾千里,愛君此山村。

峰谷呀回映,誰家無泉源。修竹多夾路,扁舟皆到門。

瀼溪中曲濱,其陽有閑園。鄰里昔贈我,許之及子孫。

我常有匱乏,鄰里能相分。我嘗有不安,鄰里能相存。

斯人轉貧弱,力役非無冤。終以瀼濱訟,無令天下論。

軍旅職務任滿後,元結其後的生活交替著隱居和任地方長官,直到722年去世。

元結晚年詩歌發展有意地與他的社會政治經歷聯繫在一起,這是他所選擇關於詩歌本質的神話:一種活躍於政治和社會領域的文學,其作用是表達和改變道德標準和政治現實之間的關係。

在任職道州之前,元結自稱「漫叟」,這一名號傾向於狂士的個體價值。第二次任職道州後,社會詩人不再出現了,取代其位置是山水詩人和狂士。元結這些晚期詩篇比其復古詩更有吸引力。儘管他的個人詩保留著豐富辭彙和寬廣的風格範圍,他的晚期詩基本上倒退進了詩歌保守主義,這一倒退標誌著八世紀中葉復古詩的失敗。元結晚期詩最喜愛的主題之一是「相對性」──大的事物看來像小,小的事物看來像大。這種視覺的相對性與《莊子》價值觀的相對性聯在一起。

《窊樽詩》

巉巉小山石,數峰對窊亭。窊石堪為樽,狀類不可名。

巡回數尺間,如見小蓬瀛。樽中酒初漲,始有島嶼生。

豈無日觀峰,直下臨滄溟。愛之不覺醉,醉臥還自醒。

醒醉在樽畔,始為吾性情。若以形勝論,坐隅臨郡城。

平湖近階砌,遠山復青青。異木幾十株,枝條冒簷楹。

盤根滿石上,皆作龍蛇形。酒堂貯釀器,戶牖皆罌瓶。

此樽常可滿,誰是陶淵明?

元結最後的作品是組詩《欵乃曲》五首。道德家和思想家後退了,出現的是一種溫和的嘲諷,與杜甫的一些後期作品或五十年後 韓愈的一些作品頗有相同之處:

偶存名跡在人間,順俗與時未安閒。來謁大官兼問政,扁舟卻入九疑山。

名跡是偶然的,時代是錯誤的,而這位一度十分自信的復古道德家,現在卻以嘲笑幽默的語氣向長安大官問「政」事。現在,他返回充滿疑問和不定的現實世界,這種疑問不定表現於自然界宏大的地貌雙關語──九疑山。

元結不是一位大詩人,卻是一位「重要」詩人。他是一位創新者,為八世紀後期緊接著的優秀詩人打開了一條道路。他堅定確信詩歌應是什麼樣子,並動手創造這種詩歌。但他發現,這種詩歌在現實文學的審美界,比其儒家價值觀在政治界還更不成功。*** 儒家價值觀必須置於社會進行實踐;如果它退入個人價值觀,就傾向於與道家的個人價值觀相結合。作者認為儒家隱士與道家隱士的區別在調子,不在態度。

與元結一樣,杜甫參加了八世紀中葉的復古復興。但對杜甫來說,藝術所占據的位置,至少與其社會價值觀同等重要。這樣,當八世紀六十年代帝國的崩解威脅了這些價值觀時,杜甫的詩歌並未像元結的詩歌那樣,戲劇性地退入保守主義。

資料來源:

《盛唐詩The Great Age of Chinese Poetry : The High Tang》宇文所安Stephen Owen

法律161214刑事法(五十五) 襲警 下篇

來源: http://www.tangsbookclub.com/2016/12/14/%e6%b3%95%e5%be%8b161214%e5%88%91%e4%ba%8b%e6%b3%95%e4%ba%94%e5%8d%81%e4%ba%94-%e8%a5%b2%e8%ad%a6-%e4%b8%8b%e7%af%87/法律161214

刑事法(五十五) 襲警 下篇

蕭律師執筆

〈執行職務中警員〉

「警員」包括任何香港警隊的人員(但不包括學警)。

「執行職務」是一個廣泛的概念。Waterfield(1964)案提出必須考慮兩個條件:首先,警員在當時情況下有否權力去執行該職責?第二,警員是否合法地執行該職責?

警員的「職責」可以是成文法或普通法所賦與的。

香港警員的職責詳列明於《警隊條例》第10章,包括以下:

維持公安;

防止刑事罪和犯法行為的發生,與及偵查刑事罪和犯法行為;

防止損害生命及損毀財產;

拘捕一切可合法拘捕而又有足夠理由予以拘捕的人;

執行法律委予警務人員的其他職責。

為了執行此等職責,經由許多法例授權警員作出 截停、搜查、拘留、逮捕等行動,有些是一般性的,如《警隊條例》第54章巨細無遺地詳列:

警務人員如在任何街道或公眾地方、或於任何船隻或交通工具上面,不論日夜任何時間,發現任何人行動可疑,該警務人員採取以下行動乃屬合法 —

截停該人要求他出示身分證明文件以供查閱;

扣留該人一段合理期間,查究該人是否涉嫌在任何時候犯了任何罪行;

如該警務人員認為有必需,可向該人搜查任何可能構成危險的東西;及扣留該人一段為作出該項搜查而合理需要的時間。

向該人搜查任何相當可能對調查該人所犯,或有理由懷疑該人已經或即將或意圖犯的罪行有價值的東西(不論就其本身或連同任何其他東西);及扣留該人一段為作出該項搜查而合理需要的期間。

〈破壞治安〉

其他法例在特殊環境下也賦與警員指定的權力:《入境條例》授權警員要求任何人証明身份,及不需逮捕令而拘捕任何無法提供證據去驗證身份的人。

警員在普通法下也有若幹責任和權力,如有權逮捕、拘留及使用合理武力去阻止任何人“破壞治安” 及暴力罪行,如鬥毆、暴動及其他騷動。要註意的是“破壞治安”本身並不等同犯罪,合法行為(如遊行示威)在某些環境下如果會激起其他人暴亂可以算是“破壞治安”。***

舉例說,在Yong You Ching(1997)案中,當警員對Y的丈夫說他犯了一條駕駛罪時,Y粗言咒罵警員。圍觀的群眾漸多及變得難以控制,Y繼續辱罵,當兩名警員要求她及她的丈夫停止辱罵而不果時,覺得她的無秩序行為可能會破壞治安而去拘捕她,她口咬和腳踢該兩名警員。Y被判襲警罪成。法官強調“單單侮辱行為” 本身並不足以夠構成“破壞治安”,但:“群眾聚集、道路為之阻塞、情緒高漲夾雜煽動暴力語言,我覺得情況如不受控制會發展成騷亂。”

“破壞治安” 可以在公眾及私人地方上發生。破壞治安的人可被拘捕及被裁判司判處監守行為。

警員的責任與權力不單只在罪行發生時產生,《警力條例》亦認可在防止罪行或暴力時亦有同等責任與權力。***

“責任”並不是義務的意思。並不須證明環境令警員有義務去做,警員不去做不會引致民事責任:Coffin v Smith(1980)

一經確定警員有權執行職務及行使權力時,就須決定他或她是否在合法範疇內行使此等權力。 如果警員超越權力範圍,如沒有正當理由行使、或使用過分武力、或意圖行使一些不適用於有關案件的權力,則警員的行動是非法的,而不是在「正當執行職務」。***

去決定警員是否「正當執行職務」一般上並不容易。

舉例說,在Lee Ying-ping(1979)案中,一群警員在沒有拿著搜查令下進入一間相信是非法按摩院,因此他們的進入是非法的。進入後,警員找到一些證據,使他們有合理理由相信L犯有罪行。警員對L說他們要逮捕他;L命令警隊離開場所,口頭上辱罵警員,並揮動一把砍刀恐嚇。上訴庭裁決,雖然最初的進入場所是非法的,但後來警員對L的逮捕卻是「正當執行職務」,L的行動構成拒捕。

如果警員的行動是非法的,被告的行為,不論是襲擊、拒捕或阻延,不算犯法。當然,如果被告在當時情況下使用不合理武力,他可能仍然犯了「普通襲擊common assault罪」。

〈犯罪動機〉

「襲擊」,須證明有犯罪動機mens rea;「抗拒resisting」須證明有抗拒意圖。兩者都不須證明被告知悉受害人是警員,或知悉警員是正在合法執行職務: Forbes v Webb(1865)。

但是如果被告誠實相信錯認受害人不是一名警員,而被告對警員又是使用合理武力或抗拒(如自衛),被告可倚賴這種誤信去否定有襲擊的犯罪動機和免受襲擊的刑責。如果被告知道受害人是一名警員,卻錯誤以為受害人的行為是非法的,這辯護以乎不能成立:Fennell(1971)。

「阻礙obstruction」的犯罪動機是“有意”阻礙。“有意”是此罪行的主要元素。

Rice v Conolly(1966)案例指出,“有意阻礙” 須證明被告“意圖”阻礙或妨礙警員執行任務。Lewis v Cox(1985)案裁定控方須證明被告做了一個動作(使警員執行職務有困難),知悉此動作或會有阻撓效果,不論被告的動機是否阻撓。在此案中,被告雖然已被警告不要這樣做,他打開一輛警車的門向車內一名被捕人士說話。 法庭裁定,由於被告的行為使警員執行職務有困難(車不能被開走),而被告正想如此,他就是有意阻撓。Hills v Ellis(1983),在一次合法拘捕中,被告橫加阻撓,對拘捕警員說,以他(被告)的觀點,警員是拘捕錯了人。被告的刻意阻撓使警員較難執行職務,而被告知悉他的阻撓有此效果。

(「襲警」全部完。)

名牌泡沫和 Hermès Birkin(下篇) 周顯

1 : GS(14)@2012-05-01 11:32:48http://eastweek.my-magazine.me/index.php?aid=19449

Next Page