- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

TCL手機夢醒:家電企業天生缺乏手機基因

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0412/162543.shtml

不能讓TCL手機只是單純地活下去,除了面對眼前的茍且還要有詩和遠方。

本文由懂懂筆記(微信ID:dongdong_note)授權i黑馬發布,作者。

好消息和壞消息這對兄弟總是喜歡一同出現。這一點,在TCL集團發布的2016年業績報告和2017年第一季度業績報告中,就能得到很好的詮釋。

根據TCL集團2016年業績快報顯示,TCL集團2016年營業收入為1064億元,公司家電集團業績增長明顯,空調、冰箱和洗衣機產品銷量同比分別增長43.8%、22.7%和11.8%。能夠看出,TCL集團在多項業務的發展上都取得了不小的進展,或者說是喜人的成績。

然而,對比之後卻會讓人大吃一驚:TCL集團2016年相比2015年營收同比增長僅為1.79%,營業利潤也只有1.28億元,相比上一年的13.4億元同比下降了90.47%。相對應的是凈利潤的下降,2016年凈利潤為21.37億元,同比下降33.84%。

為什麽TCL集團會有對比如此鮮明的好消息和壞消息?罪魁禍首或許就是一直令TCL集團董事長李東生頭疼的通訊業務。根據公告不難得出一個結論,營業利潤、凈利潤、歸屬於上市公司股東的凈利潤、基本每股收益、加權平均凈資產收益率同比下降等,主要是由TCL通訊業務業績大幅下降所致。

回想2016年TCL通訊經歷了高層變動、退市私有化、業務重組、大量裁員等一系列變動,卻依舊沒能挽救手機銷售的衰頹。對此,業內人士對懂懂筆記表示,或許TCL本身就缺少做手機的基因,如今做得不好也屬正常。

手機銷量嚴重下滑

2016年的國產手機市場可以說是幾家歡喜幾家愁,在華為、OPPO、vivo攻城略地搶分大部分市場份額的同時,聯想、中興、TCL等老牌手機廠商卻節節敗退、暗自神傷。

在衰退大軍中,TCL通訊的情況無疑是最嚴重的一個。4月7日,TCL集團對外公布了2016年業績報告。報告中提到,受海外手機市場低迷、關鍵部件成本大幅上升及中國區全面重組等因素的影響,2016年TCL通訊業績同比大幅下滑,2016年TCL通訊銷售手機6876.6萬臺。

從TCL手機的總體銷售數字來看,接近7000萬臺的銷量並不是小數。但是仔細研究這個數字,就難免會讓TCL通訊感到尷尬。

首先,讓懂懂筆記至今仍記憶猶新的是,TCL通訊在2016年初時曾對外宣布,2015年TCL通訊全球手機銷量超過8355萬臺,是全球第五大手機廠商,奪下了國產手機廠商在海外銷量第一的寶座。相比之下,2016年銷量為6876.6萬臺,較2015年就有了17.7%的下降。

其次,在接近7000萬臺的銷量當中,智能手機只有3898萬臺,在其智能手機市場份額本就不大的情況下,較2015年又下降了18.79%。從TCL智能手機的占比就不難理解,為什麽TCL通訊這麽大的銷量卻沒有登上任何一家第三方機構的榜單。

TCL通訊2016年的萎縮趨勢,在2017年仍在延續。與2016年業績報告同時發布的還有2017年第一季度業績預告。預告稱,TCL集團預計2017年一季度實現凈利潤6.5億元~7.5億元,同比增長83%~111%,集團各項產品均取得良好增長,唯有手機業務出現大幅度下滑。

報告稱,海外手機市場延續低迷態勢,TCL通訊業績同比下滑。一季度TCL銷售通訊設備及其它產品(包括智能手機、功能手機)1054.6萬臺,同比下降38.7%,而2016年同期銷量為1721萬部。

如果按照這樣的降幅發展下去,TCL通訊2017年的市場表現只會更加糟糕。而接近半數的功能機和數量較多的低端智能機,都無法給TCL通訊帶來可觀的營收和凈利。如此一來,TCL通訊業務虧損的情況恐怕會愈演愈烈。

急求轉變卻無效果

叱咤商場30余年的李東生不是看不到TCL通訊的問題,他早早地就意識到了TCL手機需要做出改變,來扭轉頹勢。事實上,TCL通訊在2016年已經展開了一系列變革。“我們必須要在中國市場重建TCL通訊的競爭力。”李東生表示。

據悉,TCL通訊在2015年底進行了重大重組,邀請前華為消費者業務中國區CMO楊柘擔任TCL通訊中國區總裁兼首席運營官;同時,中國業務團隊還空降了另外18名高管,TCL通訊全面重組。楊柘上任以後,迅速啟動全新品牌升級計劃,確定了“宛如生活”的新品牌理念,並先後發布了多款核心產品,涵蓋高中低端全部檔位。

在2016年6月,TCL集團發布公告稱,要將TCL通訊轉成全資控股子公司,並從港股退市。TCL通訊前CEO楊柘表示,希望2016年TCL通訊能盈利一塊錢。外界認為,TCL通訊此舉是由於海外市場持續低迷,轉而發力國內手機市場。

此外,2016年12月,TCL通訊與黑莓達成長期授權許可協議。根據該授權協議,TCL獲得全球(除印度、孟加拉國等少數幾個國家)範圍內生產、銷售黑莓品牌智能手機的獨家授權。

然而,在阿爾卡特和黑莓兩個品牌的加持之下,TCL通訊的手機銷量在2017年也沒有好轉,下滑趨勢依然明顯。

面對TCL通訊業務遲遲不見起色,而營銷費用卻絲毫沒有減少的情況,李東生不願給TCL通訊和楊柘多一點時間。在2017年2月,楊柘已被免職。在行業里,對剛剛空降一年的高管免職,應該是非常嚴厲的處罰,可見TCL對手機業務不滿意到什麽程度。在通信專家項立剛看來,楊柘在手機行業是有能力的,這一點從他在三星和華為的成績就能看到。於是,在楊柘離開TCL後,項立剛還向聯想移動推薦過他。

另外,有業內人士認為,每一個新的戰略的實施和效果,都需要一定的時間積累,一年時間顯然是不夠的,TCL通訊如此的短視,很難做出成績。誠然,TCL手機品牌長久的弱勢,即便是楊柘也無法在一年就帶來根本性的轉變。

或是天生缺乏基因

對此,有專家給出了不同意見,或許TCL本身就不具備能夠做好手機的基因。產業觀察家劉步塵告訴懂懂筆記,中國家電廠商不適合做手機,未來十年也依舊如此。“當時的手機太好賣了,誰都能做,導致廠商一味追求銷量而根本不註重產品質量,做了很多對不起消費者的事,現在必然要付出代價。”

據了解,TCL手機在2000年前後相當紅火,當時齊名的還有波導、夏新,其中,TCL和夏新都是家電廠商。彼時的手機市場,不需要高精尖的技術,只需要快速向市場推出功能機產品,甚至個別廠商都不做出廠試驗就將產品推向市場。

從夏新和TCL目前的遭遇似乎也能印證這一觀點。夏新早已從國內手機市場中銷聲匿跡,而TCL看起來不低的銷量,實際上與國內市場以及TCL品牌自身關系並不大。

2016年的具體數字尚未公布,不過根據TCL通訊公布的2015年銷量數據可以看到,TCL手機2015年銷售總量超過8000萬臺,海外銷量為7422萬臺,占總銷量的88.83%。而海外銷量中,大部分還是阿爾卡特的銷量,並不是TCL品牌,其自有品牌基本只在國內銷售,數量也不足千萬臺,功能機還是主要部分。

出現這種情況的原因,在劉步塵看來是由於手機和家電不同,TCL的手機品牌形象不符合消費者的要求。“在消費者眼里,家電屬於耐用品,而手機則是快消品、高科技,消費者會認為家電廠商沒有能力生產出高技術含量的手機,所以消費者對家電的品牌印象就無法嫁接到手機上。而家電廠商如果無法從根本上改變消費者的這種認知,就無法在手機行業做出成績。”

如今,TCL通訊在國內手機行業掉隊已是不爭的事實。回想楊柘曾說過的不能讓TCL手機只是單純地活下去,除了面對眼前的茍且還要有詩和遠方。顯然,李東生和TCL通訊不僅需要詩和遠方,還需要快速攻克中國市場來扭轉手機業務拖累整個TCL集團的窘境。然而,這種根本的轉變對於TCL通訊來說,絕非易事。

匿名用戶

匿名用戶

【醫藥】一個產業的崛起:從產前診斷到腫瘤檢測,基因測序開啟預防治療新時代

來源: http://www.ikuyu.cn/indexinfo?type=1&id=12347&summary=

測序技術:不斷更叠,性能不斷提升

在生物學上,測序(sequencing)是指確定線形生物大分子(如蛋白質、核酸)一級結構的過程。其中核酸測序(特別是DNA測序)由於生物學意義重大,獲得的信息含量及其豐富,成本低廉,因而發展最快,應用最廣。後文中“測序”一般也指DNA測序(事實上對RNA的測序也是通過反轉錄酶將其反轉錄為DNA進行測序)。

絕大多數情況下,DNA序列僅四種經典堿基——A、T、C、G構成,但四種堿基構成了長達三十億個堿基對的人類基因組,其中編碼了豐富的遺傳信息,對生物的生、長、衰、病、老、死等一切生命現象和生命繁衍、遺傳變異有深遠影響。

因此,對基因序列進行精確、廉價、快速的測定解析,是生物醫學研究和臨床實踐的迫切需求。

測序技術被廣泛應用於基礎研究、醫療、工業、法醫學等領域,市場潛力巨大。根據測序技術的根本原理,目前已經成熟或基本成型的測序技術主要有三代:以Sanger測序為代表的第一代測序,以Illumina邊合成測序為代表的第二代測序,以及以各類單分子測序為代表的第三代測序(有人將尚未成熟的這些新技術進一步劃分為第三代第四代測序,但我們認為目前並沒有太大意義)。

衡量測序的關鍵指標:讀長、通量、準確度和成本

在比較各類平臺前,我們認為對測序平臺的衡量標準主要有:讀長、通量、準確度、成本四個方面:

讀長是指測序反應所得到的讀段(reads)的長度:人的基因組是長達30億堿基對的一篇“長文”,而測序反應每次只能“閱讀”其中十分有限長度的一個“語句”,再通過比對軟件將無數“語句”進行比對和拼接,推斷基因組“長文”的序列情況,並進行後續生物信息學分析獲取需要的信息。

如果測序平臺的平均讀長過短,將導致對測序數據生物信息學分析難度大幅提升,計算資源和時間的耗費大大增加、錯誤率明顯上升,且對高度重複區域的reads難以有效比對。在這方面,一代測序讀長可達1000bp(basepair,堿基對);而二代測序由於反應原理限制讀長普遍較短(數十至數百bp);三代測序讀長最長,可達數千bp甚至數萬bp以上。

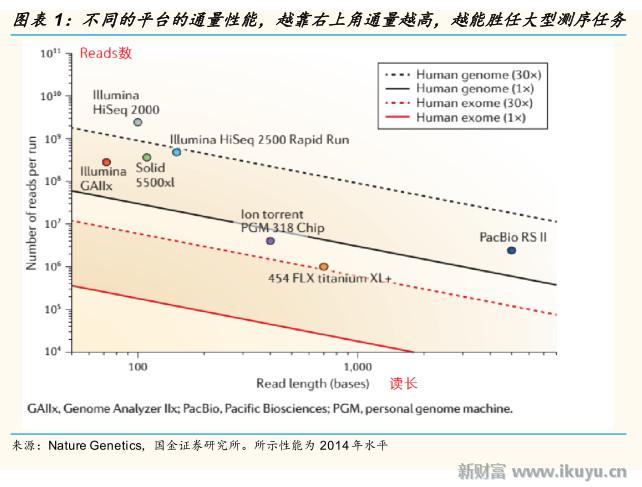

通量指的是單次運行或單位時間內所能產生的數據量(以測序讀取的堿基數量衡量,可簡單理解為測序通量=Reads數×讀長),其他技術水平接近的情況下,通量越高,則運行效率大大提升。人類全基因組、全外顯子組、全轉錄組的大規模測序所需的數據量極大,只有高通量測序儀才能有效率地在較短時間內完成測序任務。而在同樣時間內,通量大的測序平臺能完成更深的測序深度,對低頻率變異的檢測效果更好,假陽性率假陰性率也更低。

準確度:樣本擴增,DNA文庫制備和測序反應都會引入錯誤。當在腫瘤基因組學研究等領域中,測序結果被用於尋找很低頻率的突變和結構變異,測序引入的錯誤非常容易造成誤判,為保證測序結果和變異檢測的可靠性,需要加大測序深度(即增加覆蓋區域的測序次數)增加測序成本。因此,準確性較差的測序平臺後續更高的測序成本。

成本則是技術性能以外最重要的考慮因素:足夠低的成本能一定程度上彌補技術性能的不足,而技術優勢如要能夠轉化為市場成功,則合理的成本是必要條件。

一代測序技術:金標準,成本高難以大規模商業化應用

第一代測序技術(Sanger測序):誕生於20世紀70年代,共同特點是通過電泳來分離不同長度的DNA片段實現測序,主要有Sanger的鏈終止法和Gilbert的降解法,其中Sanger法應用最廣,幾乎是一代測序的同義詞,也有成熟的、商品化的自動熒光測序儀。

一代測序技術是分子生物學發展史上的革命性的發明,使對遺傳物質的解讀成為可能。研究人員正是運用一代測序技術完成了人類基因組計劃(humangenomeproject,HGP)這一劃時代的科學計劃,也帶來了相關產業的重大變革。

一代測序精確度高,讀長可達1000bp(測序測得的片段長度),技術成熟可靠,是測序驗證的金標準。但通量低,且成本高(相對於二代測序),難以用於覆蓋基因組大面積、商業化的測序應用。

二代測序:高通量低成本,今後一段時期仍是主流

第二代測序技術(也稱下一代測序NGS,大規模平行測序Massively Parallel Sequencing,高通量測序High-throughputsequencing),是2005年以來發展的新一代測序技術。

二代測序的原理豐富多樣,但共同的特點是海量的測序反應同時進行,擁有遠大於一代測序的速度和通量,同時成本卻低得多。二代測序的出現和不斷優化,使基因測序成本降到前所未有的水平,速度和數據量卻有極大上升,帶來了基因組學研究的深遠變革,基因測序也大範圍應用到科研之外的多個領域,特別是在醫療診斷方面發揮了更大的作用。

代表性的平臺有采用“邊合成邊測序”的羅氏454測序平臺和Illumina測序平臺,采用半導體測序的Ion Torrent平臺,以及采用“邊連接邊測序”SOLiD測序平臺。

經過十年的不斷競爭和發展,目前二代測序成本已經較十年前下降10000倍以上,速度和性能卻不斷提升。

三代測序:才露尖尖角,科研界的大規模普及是首要里程碑

除了如日中天的二代測序,以單分子測序為特點的三代測序(劃分有爭議,這里將NGS以後的新式測序技術統稱為第三代測序)也已經逐步得到科研界和產業界的關註。

典型技術有Pacific Biosciences公司的單分子實時測序(Single Molecule Real-Timesequencing,SMRT)技術和OxfordNanoporeTechnologies公司的納米孔單分子測序技術。其共同特征是不依賴PCR,並能夠對單個DNA分子進行測序,納米孔測序更直接對DNA進行直接觀測測序,不需要進行雙鏈合成。

其主要優勢是:

高讀長(1000bp以上,甚至可達10kb),大大降低生物信息學分析的難度和計算成本,拼接比對非常容易

Reads分布非常均勻,對很多突變類型有更好的檢測能力

樣本前處理要不需要PCR,避免引入新的錯誤

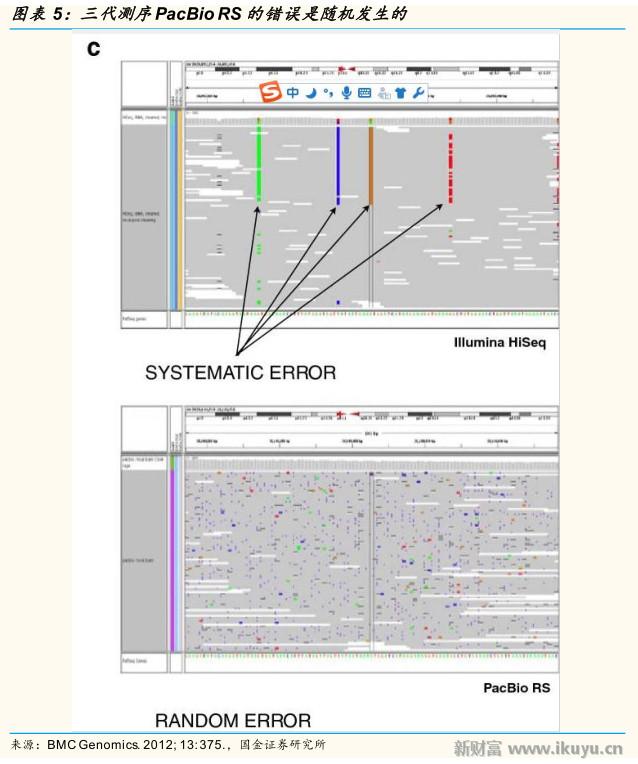

相比二代測序,其錯誤是隨機發生的,可以通過加大通量提高測序深度來減少錯誤率(同一個地方多測幾次)

可以用於RNA測序,能夠直接測序出完整的轉錄本

速度比二代測序快一些

但三代測序技術成熟度尚低,有兩個致命問題影響了其實用性:

通量低:二代測序儀一次運行能產生數十至數千Gb數據量,三代測序(以pacbio為例)一次僅數百Mb,而單次運行的成本基本上在一個量級。

單次測序反應錯誤率高:相比二代單次反應,三代測序的單次測序錯誤率可達10%-20%,在一些應用中納米孔測序錯誤率甚至大於35%。這在檢測稀有突變檢測(典型的應用場景是腫瘤突變的檢測)中是無法容忍的。理論上,隨機錯誤可以通過增大測序深度來克服,但第三代測序的低通量和高成本又使這一問題在當前成為死結。

由於這些缺陷,即使在科研上三代測序也往往只能和二代測序配合使用,因此當前討論三代測序在臨床診斷上的應用仍然為時過早。提升技術成熟度,逐漸在科研上得到普及,才是三代測序當前發展階段的目標。

測序策略的選擇:深度、廣度和數量的權衡

除了不同測序平臺的差異,不同測序策略的選擇也是測序技術的重要內容。

按用途劃分,基因測序可以分為從頭測序(denovo測序)和重測序兩大類。從頭測序是在沒有參考基因組的情況下對一個物種的基因組進行測序、拼接和組裝,重在獲得該物種的基因組圖譜,主要用於科研用途;而重測序則是在已知基因組序列的物種進行不同個體的測序,重在發現個體或群體的變異情況,被廣泛運用於科研、醫療、公共衛生等多個領域,應用遠比從頭測序廣泛。

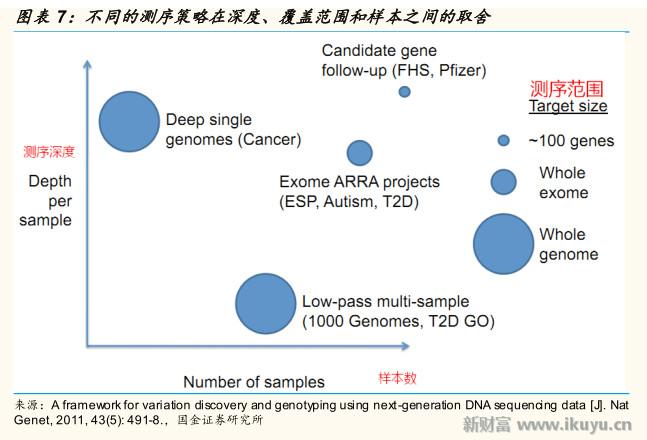

在一個固定的的技術水平和經費限制下,測序產生的數據量是一定的,因此測序的深度)(可以理解為同一個位置測序的次數)、覆蓋度、以及樣本數是矛盾的:提高其中一個就必定以犧牲另外兩個中的至少一個作為代價。

樣本數主要體現在科研及公共衛生方面的應用中,如要有足夠強的和統計力度和足夠廣泛的科學意義,則測序群體(cohort)必須有一定規模。

而在臨床領域最重要的是深度和覆蓋度的平衡:如要檢測基因組上更廣闊的區域(提高覆蓋度),就必須降低測序深度,從而損失了對低頻率突變的檢測能力(在腫瘤中,一些低頻突變往往發揮了關鍵性的作用)。靈活的選擇測序策略和優化技術,也是測序在臨床應用時必須考慮的重要因素。

測序上遊產品篇:大局已定,壁壘極高,國產平臺道阻且長

測序產業鏈的上遊主要是測序相關儀器及試劑的生產。測序產品是高技術含量設備,技術壁壘極高,涉及機光電一體化、分子生物學、精細化學、納米科學等多個領域,以產品性能論英雄,技術升級迅速(通量、速度、準確性不斷提升,成本不斷下降),目前已基本被國際巨頭主宰。

二代測序設備及試劑市場中,Illumina公司通過不斷更新的產品優勢和有力的市場策略,已經成為二代測序硬件市場的贏家,據占據75%以上測序市場份額,形成了從桌上小型測序儀到大型工業測序儀,從測序儀器到測序相關試劑的完整產品線,下遊服務也已經開始布局。

而Thermofisher的SOLiD平臺高通量測序已經敗下陣來,長期未有更新,但其Ion Torrent系列半導體測序儀則具備小巧、快速、自動化程度高等優點,擁有一定市場份額,主要適用於中小型規模應用場景。

而羅氏和Complete Genomics的測序平臺已經退出市場(後華大基因收購CG而獲得CG的測序技術,並在其基礎上進一步發展推出了BGISEQ-500和BGISEQ-50等測序平臺)。

三代測序方面,目前技術仍然在完善和成熟過程,主要企業PacBio和Oxford Nanopore也仍在市場化進程中,目前規模仍然較小。

縱觀測序工業企業的競爭力歷史,性能和成本始終是決定勝負的最關鍵因素,這是一個以產品和技術能力作為核心實力的領域。Solexa(後來被Illumina收購)、Ion Torrent(後被Life Tech收購,Life Tech又被Thermofisher收購)乃至後來的PacBio等小型企業之所以能在不到十年時間里,以驚人的速度實現成長神話,核心因素也是技術上的優越性和領先性。

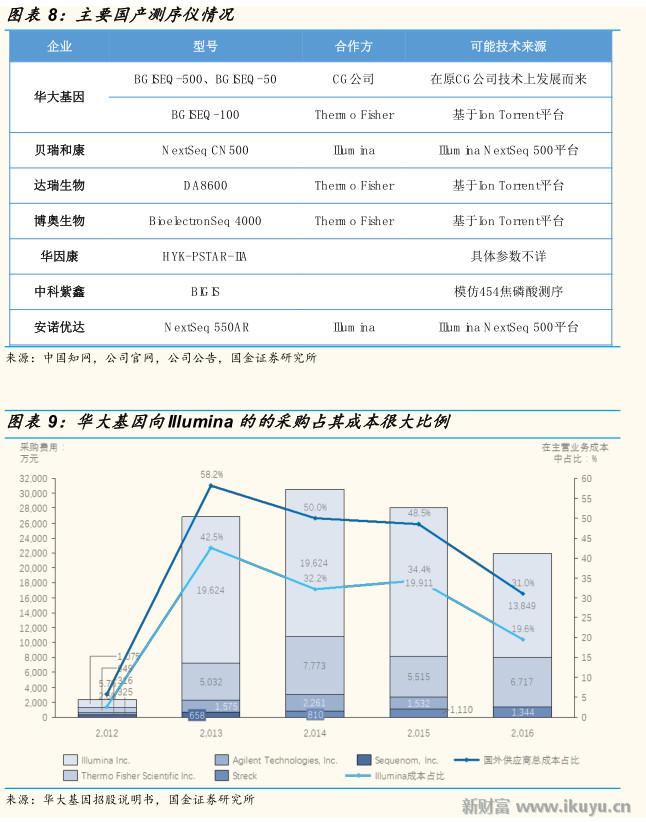

以國內的基礎工業和科研創新水平,短時間內要直接挑戰測序工業產品,我們認為為時尚早。但采購試劑和測序儀器的高昂成本對國內下遊服務企業產生了沈重的壓力,供應采購受制於人甚至將對公司經營和業務開展造成風險(典型例子是華大與Illumina曾經的供貨之爭)。

因此部分領先企業開始和國際測序工業企業合作,合作生產(類似於貼牌)測序儀,典型代表如與Thermofisher合作的華大基因、博奧生物、達瑞生物(基於Ion Proton平臺),以及與Illumina合作的貝瑞和康、安諾優達。

這些合作測序一般屬於中低端型號,適用於相對小型的測序應用,如無創產前診斷(NIPT)等。但通過這些手段,服務企業可以降低采購成本,同時掌握初步的測序產品技術,對於國內相關產業發展同樣意義重大(另一方面這樣的選擇也是因為我國醫療體制決定了相關業務難以全部從醫院外包,後續我們會繼續討論這一點)。

走在行業最前列的華大基因已經通過收購CG公司獲得其技術平臺並進行後續開發和改進,打造擁有自主核心技術的測序平臺。但其產品性能和技術成熟度要達到與國外一流平臺在同一檔次競爭的程度,尚需時日。

測序下遊服務篇:由由NIPT到腫瘤基因組學,尋找下一個殺手級應用

國內企業地位鞏固:相比上遊業務,我們認為基因測序服務將長期持續被國內企業主宰,國內企業不僅在渠道、服務和醫院資源方面有巨大優勢,基因檢測服務掌握大量遺傳資料,屬於敏感領域,國外企業也難以涉足

這一領域面向終端和患者,市場空間龐大,行業內優秀企業增長速度亮麗。

我們將當前基因測序服務分為四大領域:研究與試驗發展(R&D)類測序、生育健康相關、腫瘤基因組學、消費級測序需求。

不同子領域的發展階段和行業規律也有明顯差別,下面我們將分別討論。

科研測序服務:夢開始的地方,停滯後有望迎來轉機

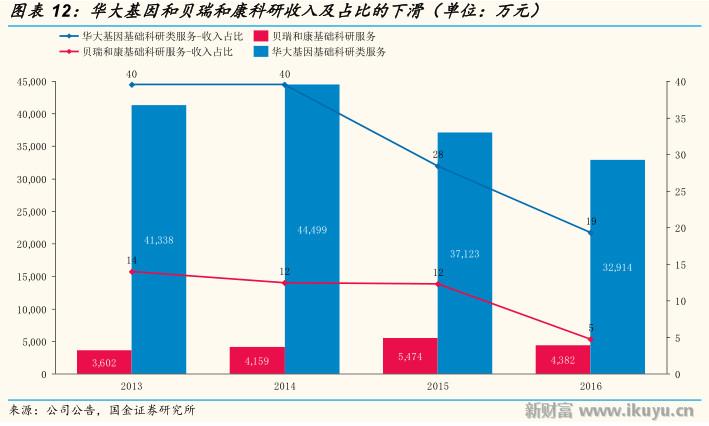

科研測序服務是測序產業的起點,也是國內基因測序企業最初起家的根基,華大基因、諾禾致源、貝瑞和康等企業在發展早期,科技服務均是其支柱業務和重要收入來源。

測序在生物學、醫學、藥學、農學等方面均有重要應用,例如:物種基因組測定、藥物研發、人群應用、農業應用。但我們認為這一領域是測序企業的“搖籃”,卻難以讓企業實現長期成長。

科研市場規模限制:科研測序服務的費用很大程度來自於科研機構獲得的科研經費,這就註定了這一市場的規模較小。

部分測序量較大的高校院所和科研機構自行購置測序平臺開展測序,進一步分散市場。

科研類測序附加值較低,隨著二代測序技術的成熟和普及,測序本身的成本一直在下降,市場降價趨勢明顯,科研市場的利潤空間不斷受到壓縮。

基礎科研類服務市場門檻相對最低(對資質、規模、速度的要求不高),競爭者數目眾多,競爭生態惡化導致服務單價及單個合同金額降低。

從業務類型變化來看,21世紀前十年大量denovo測序(對物種基因組進行首次測序確定結構)項目的開展為測序服務企業提供了大量高毛利、大金額的服務訂單。但目前科研服務已經主要轉向重測序、純測序,訂單金額和毛利率不斷下降。

技術革新有望帶來集中度回升:隨著二代測序的成熟,高通量的工業級測序儀(如IlluminaHiseqXTen和IlluminaNovaseq等)的推出將有可能重新帶來集中度的回升:只有成規模的測序企業才有實力購買工業級的大型測序設備,從而獲得成本、速度、通量上的巨大優勢。只有在這樣情況下,當前科研服務類測序的行業格局才可能有改善機遇。

大規模人群隊列測序是下一個重要機會:二代測序的普及使低價基因組測序成為可能,而在精準醫學和大數據時代的今天,大型人群隊列研究已經成為流行病學研究的主旋律之一。

對數萬人甚至數百萬人的測序計劃及隊列研究,可揭示疾病的病因、評價預防效果、揭示疾病的自然史、掌握人口健康狀況、引導實驗設計,將知識轉化為臨床和人群早期診斷和幹預策略,從而提高疾病防治水平,降低社會衛生負擔。

近年來各類精準醫學計劃的出現更促進了大規模測序計劃的繁榮,出現了以美國精準醫療計劃、英國10萬人基因組計劃、法國基因組醫療2025計劃、韓國萬人基因組計劃等為代表性項目。

2012年,英國政府提出10萬基因組計劃,在2017年完成對英國國民醫療保健制度(NHS)記錄中的10萬名病人的完整基因組進行測序。其目標是根據基因組學和臨床數據制定個性化的癌癥和罕見疾病療法,並使NHS成為“世界上第一個將提供基因組醫學作為日常護理一部分的主流健康服務體系”。

2017年,英國生物銀行宣布將與葛蘭素史克制藥公司(GSK)和美國再生元制藥公司(RGC)合作,對該銀行擁有的50萬名誌願參與者樣本進行基因測序;首批5萬個樣本的基因測序將於17年年底完成。預計未來完成全部50萬名誌願者樣本的測序將耗資1.5億英鎊,歷時3年—5年。GSK和RGC對所產生的基因測序數據擁有9個月的排他期使用權,之後這些數據將被歸入英國生物銀行數據庫,最終將對更多科學家和科技組織開放;所有的研究發現同樣也將提交給同行審議的期刊發表。

國內也發起了中國新生兒基因組計劃,計劃從2016年起,在5年內開展10萬例樣本的新生兒基因檢測,旨在構建中國新生兒基因組數據庫,建立新生兒遺傳病基因檢測標準,促進新生兒遺傳病基因檢測的產業化,制定新生兒遺傳病遺傳咨詢標準,聯合醫院進行遺傳咨詢培訓,完善遺傳咨詢培訓體系。

因此,我們認為隨著這類公共衛生項目的落地,相對停滯的科研類測序市場有望再度迎來成長機遇。在這一輪機遇中,測序服務機構的規模和效率門檻將大大升高。

生育健康診斷:基因檢測的第一個殺手級應用,百億級市場

基因測序在生育健康相關方面的應用主要有無創產前檢測(NIPT)、植入前胚胎遺傳學診斷(PGD/PGS)、遺傳疾病風險檢測等。其中NIPT是當前市場規模最大、最成熟的領域。

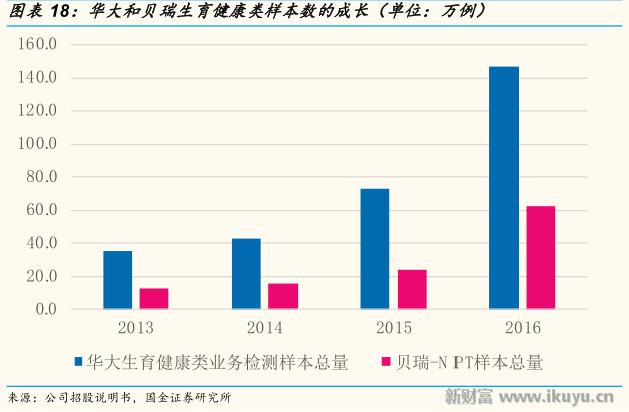

生育健康相關業務技術成熟,收入規模和成長速度可觀,這一領域也有望誕生中國最早的以基因測序為主業的上市企業(華大基因、貝瑞和康)。

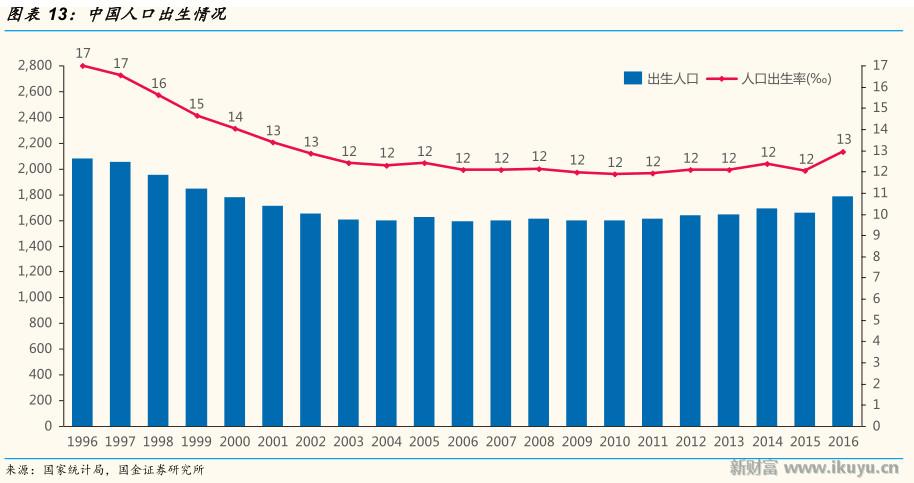

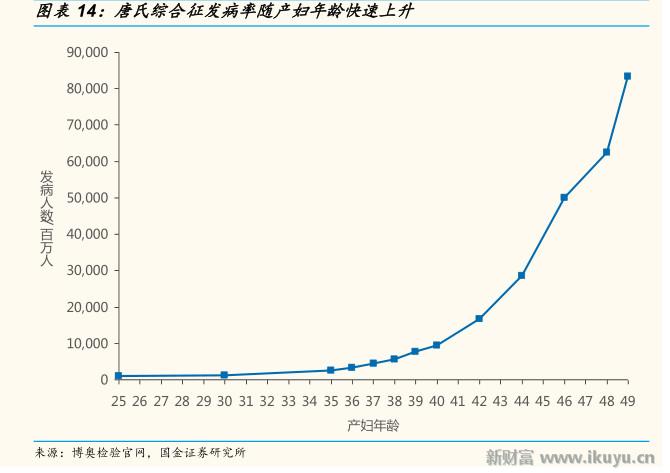

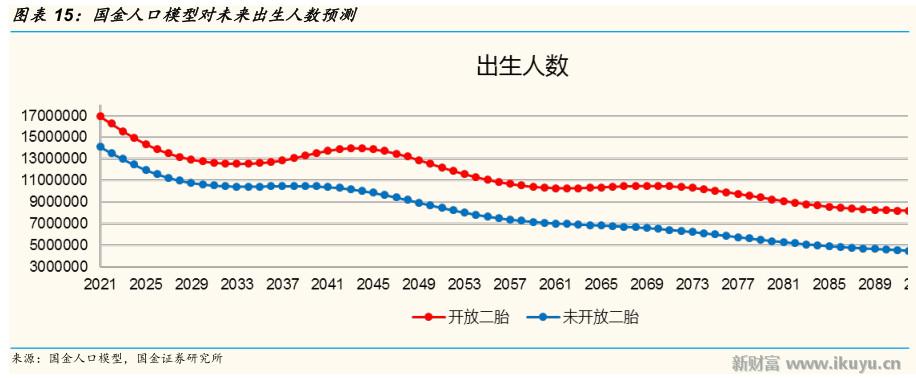

2016年,中國新出生人口達1786萬,多年來首次出現回升,二胎政策初見威力。出生缺陷在新生兒中比例較高,約占總數的5.6%,其中染色體非整倍體引起的缺陷是發病較高的疾病類型。近百萬缺陷新生兒對社會和家庭造成了沈重負擔,完善和普及產前診斷有極大必要。

然而我國每年接受產前染色體異常診斷的產婦不到20萬人次,這一方面是因為羊水穿刺、絨毛活檢、臍靜脈穿刺等技術的操作難度大,對檢測醫生的專業技能要求高,只有高等級醫院才能提供;另一方面有創性的檢測對孕婦和胎兒都存在一定風險。

而傳統的無創診斷手段假陽性率和假陰性率較高,可靠性存在疑問

母體的血漿和血清中都存在有胎兒的遊離DNA片段,被稱為cell-freefetalDNA(cffDNA),這些cffDNA在母體血漿中的含量與孕周存在一定的關系,並在一定範圍內波動。當胎兒的某條染色體數目發生異常時,該染色體的cffDNA比例就會超出正常範圍。對母體血漿DNA片段進行檢測分析,就可以發現其中DNA片段數量異常,進而判斷胎兒染色體是否正常。目前這一技術已經相對成熟。

相比其他方法,胎兒染色體非整倍體無創產前基因檢測安全(無流產風險)、準確(假陰性率低)、快速、低成本,因而得到迅速推廣,NIPT企業也實現了驚人的成長速度。

此外,輔助生殖診斷(如PGD、PSD)原理和目的與NIPT類似,但檢測對象為胚胎,采用單細胞全基因組擴增技術和全基因組低覆蓋度高通量測序技術,通過采集胚胎活檢細胞以及家系的外周血樣本,對樣本進行檢測和生物信息學軟件分析,可準確分析胚胎染色體數目及結構異常情況以及判斷胚胎是否遺傳了父母的致病突變。

據統計,全球NIPT測序市場規模在7.5億美元左右。我國是出生缺陷高發國家,但目前產前篩查的覆蓋面尚不足孕婦人群的10%,NIPT覆蓋人群更是有限。據我們估計,如按國內NIPT市場滲透率僅5-10%,以單價2000元/例計算,國內NIPT市場當前規模在18-35億人民幣之間。作為一項對產婦有重大意義的檢測,未來其滲透率完全有可能達到30%,則市場規模也可達到130億元以上。

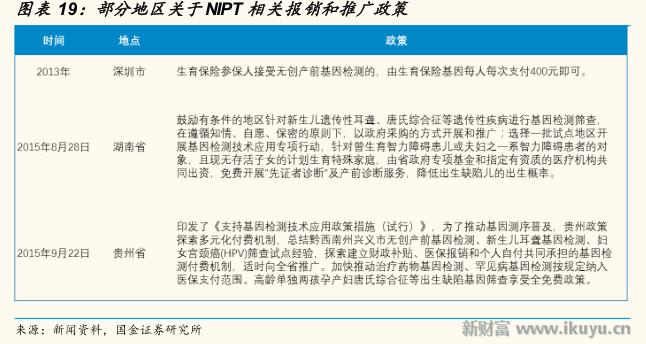

目前國內有5省份出臺定價標準,應註意浙江、福建等省份在檢驗及醫療定價方面相對激進,全國總體定價水平高於這些省份的標準。

納入醫保將成為一大催化劑:盡管對於NIPT的有效性和重要性目前已有較為一致的認識,但目前全國仍無省份將其納入醫保。隨著各地不斷有建議和輿論推動NIPT納入醫保,我們認為這一進程將在數年內以較快速度落地,並成為行業進一步壯大的催化劑。

政策明確進一步助力市場成長:除了技術和市場的逐步成熟,監管政策的明確和成熟更是行業發展的長期助力。

在相關監管政策方面,我國先後出臺了《產前診斷技術管理辦法》(2002年)、《國家衛生計生委醫政醫管局關於開展高通量基因測序技術臨床應用試點工作的通知》(2014年)、《國家衛生計生委婦幼司關於產前診斷機構開展高通量基因測序產前篩查與診斷臨床應用試點工作的通知》(2015年)等政策。

由於基因檢測市場魚龍混雜,項目、收費混亂,國家食藥監總局和國家衛計委在2014年2月聯合發文叫停基因檢測服務,至2015年開展試點工作才再度開啟臨床檢測服務大門。

其中2014-2015年醫政司和婦幼司出臺的兩大規定分別對基因測序的技術應用和具體的產前篩查診斷臨床實踐作出了相關規定,並了確定試點單位(14年醫政司通知確定了華大基因、達安基因、安諾優達、博奧醫學檢驗所、北京協和醫院、湘雅醫學檢驗所等高通量基因測序技術臨床應用試點單位;15年婦幼司通知確定了109家醫療機構獲得開展高通量基因測序產前篩查與診斷(NIPT)臨床試點資格)。

?2016年衛計委公布的《國家衛生計生委辦公廳關於規範有序開展孕婦外周血胎兒遊離DNA產前篩查與診斷工作的通知》廢止了了衛計委婦幼司和醫政司規定中與產前篩查和診斷專業試點機構有關的規定,提出了系統性的、覆蓋“采樣——實驗室分析——形成診斷結論和診斷報告”全流程的規範,整合了NIPT檢測整合,屬於測序和分子診斷領域政策的重大變動,將對市場格局產生重要影響。

2016版《通知》定義了NIPT行業的三大類組成機構:產前診斷機構(診斷機構)、產前篩查機構(篩查機構)、具備能力的醫學檢驗所和其他醫療機構(檢驗機構)。產前診斷機構可以獨立或與具備相應檢測能力的檢驗機構合作開展cffDNA產前篩查與診斷服務:由產前診斷機構負責臨床服務,檢驗機構負責提供檢測技術。產前診斷機構與產前篩查機構合作時,產前篩查機構在產前診斷機構指導下承擔采血服務,並與其建立合作機制,落實後續檢測與產能診斷服務。同時,衛計委對各方的資質和條件要求做出了細化的規定。

隨著行業的規範,標準的確定和試點資格限制的取消,NIPT行業正在迎來新的一輪普及和騰飛,生育健康服務這一當前基因測序領域的收入“頂梁柱”未來仍有廣闊空間。

服務模式的多樣化,樣本外送與產品銷售並存:早期NIPT的銷售采銷的是服務,采用樣本外送的模式進行。隨著二代測序技術的普及和檢測樣本量的上升,一些大醫院為了將更多利潤留在醫院,開始自主購置測序儀並建立檢驗隊伍進行檢測。因此部分基因測序企業已經開始加強銷售產品模式,以測序儀和測序實際銷售獲得利潤。參考其他IVD領域的發展經驗,我們認為商業和服務模式的多樣化是未來NIPT市場大勢所趨,產品銷售在全市場的占比也有望不斷提升。

腫瘤基因檢測:龐大空間即將浮出水面,千億級市場

基因測序在腫瘤中的應用範圍甚廣,主要可分為基礎研究和臨床應用兩大市場。前一類主要由科研高校院所及醫療機構的基礎醫學部門開展,類似於基礎科研測序服務;後一類則是目前正在逐漸成型的巨大市場,我們認為值得重點關註。

我國2015年有429.2萬例新發腫瘤病例和281.4萬例死亡病例,由於我國預後較差的肺癌、胃癌、肝癌等腫瘤高發,腫瘤患者整體生存情況遠差於西方國家,腫瘤防治形勢嚴峻,腫瘤基因檢測空間巨大。

腫瘤基因測序在臨床的應用,依照疾病進展順序及應用任務上,可以分為風險篩查、早期診斷、用藥監測及伴隨診斷、複發及預後評估等,其技術發展的成熟度則是腫瘤進展晚期的檢測技術較早期技術越成熟(用藥伴隨檢測>複發預後評估>早期篩查>腫瘤風險預測,其中腫瘤風險預測的難度不在於其檢測技術,而在於人群觀測和數據的積累)。

液體活檢技術的發展,使基因測序在腫瘤中的威力倍增:腫瘤診斷和研究都依賴於活檢獲取的腫瘤組織,活檢是臨床診斷的“金標準”和最終診斷手段,但活檢組織來源於手術和穿刺,存在諸多局限:

帶來創傷和並發癥風險,且一般不能反複進行,有相當比例的病人不能或不宜進行手術,或是很難進行穿刺獲取相應部位的腫瘤組織標本。腫瘤組織具有高度異質性,單次獲取特一組織進行活檢並不能全面地獲取腫瘤組織狀況和進展信息。活檢一般源於影像學診斷的指導,影像在早期診斷或篩查方面不具備優勢

因此運用靜脈血液樣本替代腫瘤組織,對循環腫瘤細胞(circulatingtumorcells,下文簡稱CTC)、循環腫瘤DNA(CirculatingTumorDNA,下文簡稱ctDNA)、外泌體等多種指標進行分析,並用來對癌癥進行篩查檢測的“液體活檢”技術迅速發展並受到醫學界和商業界的密切關註。測序技術能提供高度的靈敏性和巨大信息含量,與液體活檢技術結合,檢測血液中的腫瘤信息,在提升檢測靈敏度的同時,更使早期檢測篩查(此時尚無影像學特征,且無法組織活檢)成為了可能。

同時,由於測序技術的成熟,對ctDNA的解讀能力突飛猛進。相比CTC和外泌體,目前ctDNA測序檢測已經成為了液體活檢的最主流方向,相關進展也最多。

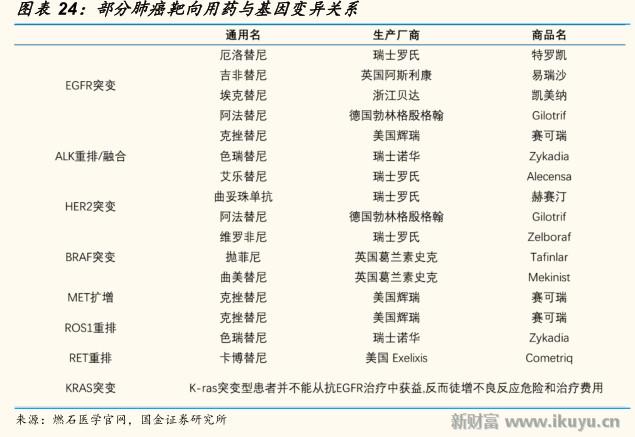

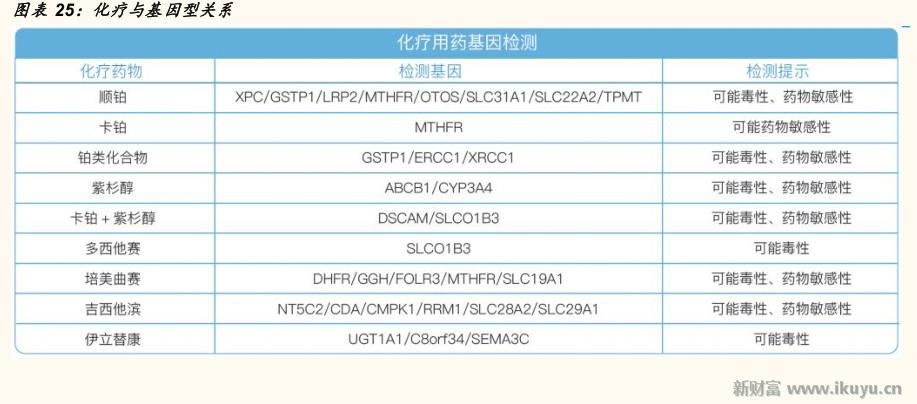

用藥監測及伴隨診斷:腫瘤基因檢測最成熟市場,未來快速平穩發展

腫瘤靶向藥種類眾多,“伴隨診斷”和“靶向治療”,已成為腫瘤個體化精準治療最重要的兩大工具,可以針對攜帶特定基因變異的腫瘤細胞進行殺傷,療效顯著。

但不同患者的基因突變差異導致了每名患者對於相同的抗腫瘤藥物所表現出來的敏感性與毒副反應不盡相同,在靶向藥使用過程中腫瘤基因組還會發生改變,產生新的耐藥性。

通過檢測分子分型,能為醫生提供腫瘤組重要信息,科學確定治療和用藥方案,並及時調整。

當前國內多家企業均提供通過手術、穿刺樣本進行測序基因分型的服務。相比PCR、基因芯片等其他方法,測序可以覆蓋較大區域(特別是有些基因並沒有突變熱點),靈敏度高,且目標選取靈活,隨著二代測序成本逐漸下降,優勢會更加突出。

我們認為這一業務特點類似於NIPT,技術成熟,結果可靠,醫生和患者認可度較高。以每年新發400萬例腫瘤計算,如能達到20%滲透率,且每人每年花費3000元用於用藥監測(因為腫瘤病人在診斷及用藥前後需要多次監測,實際花費將遠高於這個水平),僅每年新增腫瘤病人就能帶來24億用藥檢測新增市場。我國腫瘤靶向藥物尚有很大品種豐富和市場拓寬空間,腫瘤用藥基因檢測市場空間廣闊。

我們預計腫瘤用藥檢測和伴隨診斷將是腫瘤基因檢測中最先實現放量和盈利的業務,在這一業務基礎上,腫瘤基因檢測企業有望升級技術積累資金實力,向更難、技術含量更高的領域擴張。

複發及預後評估:ctDNA檢測技術成熟有望成就發展契機

腫瘤的轉移複發是腫瘤患者死亡的主要有原因之一。但在經過治療後腫瘤病竈和腫瘤癥狀得到明顯緩解,此時檢測難度較大。能夠在早期發現腫瘤轉移和複發,對於腫瘤治療有重大意義。多項基礎研究表明,通過對患者血液中ctDNA水平進行檢測,能夠有效提高複發和轉移監測的靈敏度。我們預期這一技術能較快運用到臨床實踐中。但相對其他腫瘤測序領域,這一市場相對較小。

腫瘤早期篩查:腫瘤基因檢測的“聖杯”,高難度大市場

早發現早治療是腫瘤幹預的關鍵,如能通過血液分析實現腫瘤的早期診斷,將從根本上改變腫瘤診斷和治療局面。因此,腫瘤早期篩查是腫瘤基因檢測領域意義最重大、也是最困難的難題之一。

這也正是Illumina公司將其成立的液體活檢公司命名為“Grail(聖杯)”的原因。2016年國際測序平臺霸主Illumina宣布成立Grail公司,專註液體活檢領域,力圖通過對血液中的少量腫瘤DNA進行高通量測序並發現早期腫瘤,其A輪投資達到1億美元。2017年3月,Grail完成9億美元B輪投資。

隨著ctDNA檢測技術的不斷發進步,目前這一領域我們認為已經找到相對可靠的技術方向,所需要的更大程度上是靈敏度的提升、方法學的完善,以及由科研向臨床的經驗/數據積累。

?要實現早期篩查,還要能夠提供定位信息:早期腫瘤確診困難,要實現早期篩查,不僅應當檢測到血液中的早期腫瘤標誌物(回答有和無),還應當能追溯到腫瘤原發竈位置信息(回答在哪里),只有這樣才能為腫瘤幹預提供有意義指導。在這一方面,相對於其他方法如數字PCR、基因芯片等,基因測序覆蓋的範圍和靈活程度更優,信息量更充分,也是目前研究的主攻方向之一,已經產生了很多有意義的成果。

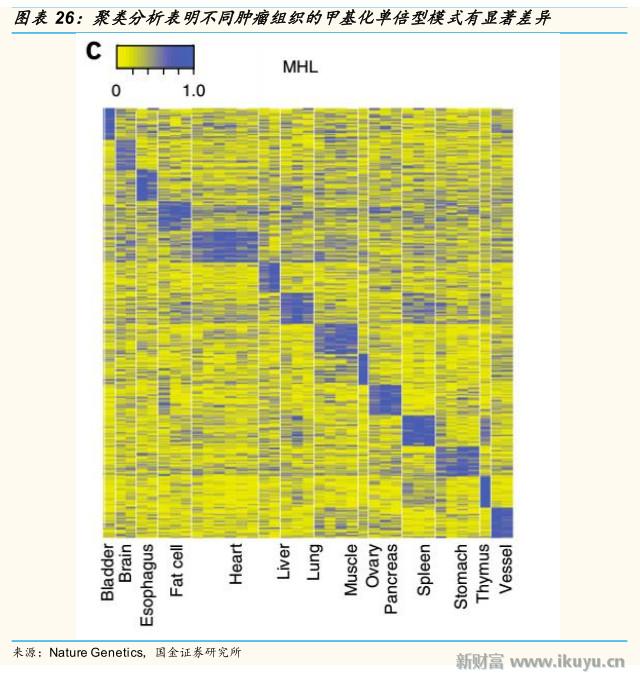

由於身體中的每個組織都有其獨特的甲基化形式,所以可以根據該特性來對組織進行定位。鹍遠基因創始人,美國加州大學聖地亞哥分校生物工程系張鹍教授及其團隊於2017年3月6日《NatureGenetics》發表重要論文,張鹍教授團隊收集了10個不同的組織(肝臟,腸,結腸,肺等)的基因組數據,並進行了整合和分析。對ctDNA進行甲基化測序,通過篩查CpG甲基化單倍型(CpGmethylationhaplotypes)標簽,有望在實現ctDNA早期檢測的同時判斷組織來源,具有重大理論和實際應用意義。

基因測序領域最大的殺手級應用,早期篩查市場空間巨大:相對其他腫瘤基因檢測技術,早期篩查面向有罹患腫瘤風險的正常人群,市場空間巨大。如按國內每年體檢人次5億人次計算,如10%人群能進行腫瘤早期篩查,每人次收費3000元,則市場規模在千億級別,遠高於NIPT和腫瘤用藥檢測。一旦市場鋪開,早期腫瘤篩查有望成為基因測序領域最重磅的殺手級應用。

腫瘤風險預測:機會同樣廣闊,但基礎研究和數據積累任重道遠

與重在發現早期腫瘤征兆的早期篩查相對應的,腫瘤風險預測旨在揭示健康人群的遺傳特性及罹患腫瘤風險,為生活習慣改善和腫瘤的預防提供參考。由於使用人群廣泛,這一服務市場規模同樣驚人。

最著名的案例為美國影星安吉麗娜朱莉因其腫瘤家族史及自身攜帶BRAC1基因突變而於2013年接受預防性雙側乳腺切除術,以大幅降低其乳腺癌患病幾率。兩年後,朱莉進一步切除卵巢及輸卵管。這一事件曾在美國引起BRAC1及BRAC2基因檢測的熱潮。

?腫瘤風險預測的難度不在於基因檢測本身,而在於只有完成大規模基因與疾病數據的積累,才對於基因變異有足夠的解釋能力。

?但研究較充分的基因和位點十分有限:囿於基礎研究水平和腫瘤發生的高度複雜性/異質性,目前腫瘤風險預測能覆蓋的癌種和提供的信息仍十分有限,僅在部分人群中對少數腫瘤與少數基因的關系有較明確認知。因此,要真正誕生覆蓋較多的癌種,具有較強風險預測和解釋能力的臨床產品,仍需要大量的基礎研究探索和海量人群數據積累,而這一切需要漫長的時間、高額的研究投入和數代生物學/基礎醫學工作者的艱苦努力。腫瘤風險預測之路,任重道遠。

腫瘤基因檢測企業的兩大核心競爭力在於技術優勢與渠道優勢

與科研服務和NIPT相比,可以清晰地看到腫瘤基因檢測特別是液體活檢領域可優化環節多,技術要求高,複雜度和難度大,檢測技術的性能對結果的影響極其顯著(正如測序儀領域Illumina產品的基本原理和大體工藝人盡皆知,卻罕有人得以成功模仿和匹敵)。因此,腫瘤基因檢測是“技術含量”更高的領域,具備技術優勢的企業值得重點關註。

另一方面,由於腫瘤基因檢測的複雜性和高技術難度,對病人經濟能力、樣本量、以及醫生運用和理解基因檢測的水平提出了很高要求。所以無論是現在還是將來,國內有能力開展和運用腫瘤基因檢測,並掌握有足夠符合要求病人的醫院數量不會太多,每一家醫院合作的基因檢測企業數量也有限。因此能夠獲得多少張基因檢測“門票”,也決定了未來企業的行業地位。

消費級基因測序:魚龍混雜,渠道銷售決定一切

理論上,基因組蘊含著影響機體生老病死及繁衍生息的一切遺傳密碼,對個人的基因組、轉錄組和表觀遺傳組學解讀可以獲得個人在基因祖源、生活習慣、智能、體質、個性、特長等多方面信息(典型的特征如酒精分解能力和乳糖耐受能力)。因此基因檢測完全具有開發消費級產品的空間。

但同樣由於當前科學發展水平對基因組信息的理解依然十分局限,實際具備較高解讀價值的項目非常有限,目前市場上的消費級基因檢測產品魚龍混雜,許多所謂“天賦基因”“特征基因”是以個別研究報道以偏概全的誇大,甚至無中生有的穿鑿附會,市場仍處於相對無序階段。在這一尚未成熟規範的市場,渠道和銷售能力對企業的收入利潤成長最為重要。

投資建議

測序技術的演化和進步是測序市場發生發展的原動力。當前第三代測序成熟和大規模應用仍需時日,未來很長時間內二代測序仍將是測序市場的中流砥柱。對測序平臺性能和價值的衡量應當緊密圍繞讀長、通量、準確度和成本四個因素進行考量。在進行不同目的的基因檢測時,對測序深度和的覆蓋度的權衡是成功測序策略的關鍵。

測序上遊產品技術壁壘極高,國際市場基本被Illumina和ThermoFisher瓜分,對國內下遊服務企業造成較大成本壓力。國內企業擁有自主測序平臺能有效提升企業整體競爭力,但應仔細考察其技術來源和性能指標。

我們重點看好國內企業在下遊測序服務市場有所作為。不同細分領域方面:研究服務市場目前相對飽和,競爭激烈,未來技術進步有望創造行業重新集中的契機;生育健康市場目前已有比較成熟產品,是當前基因測序產業收入規模最大的細分市場,未來仍將大概率保持穩健快速成長,相關公司也已在登陸A股市場進程中;腫瘤基因測序特別是早期腫瘤篩查——液體活檢領域是基因測序領域下一個最有希望的“殺手級應用”和投資重點,其潛在市場空間遠大於生育健康類服務,但技術難度大,目前仍在成熟成長,由科研向臨床轉化階段,企業的技術能力和渠道能力十分關鍵;消費級測序領域產品化空間廣闊,但目前規範化程度低,魚龍混雜,銷售能力是最重要制勝法寶。

我們關註的基因測序領域重點公司

華大基因:國內基因測序龍頭,業務全面豐富

華大基因是國內基因測序方面歷史最悠久,收入規模最大、業務最全面的龍頭企業之一。華大基因的主營業務為通過基因檢測等手段,為醫療機構、科研機構、企事業單位等提供基因組學類的診斷和研究服務。

其業務主要有生育健康基礎研究和臨床應用服務、基礎科學研究服務、複雜疾病基礎研究和臨床應用服務、藥物基礎研究和臨床應用服務等,業務涵蓋從基礎研究到前沿應用的廣闊領域。同時,2013年公司控股股東華大控股收購了美國研發基因測序儀的上市公司CompleteGenomics,為公司提供了自主測序平臺及相關技術。

公司總部位於中國深圳,在北京、天津、武漢、上海、廣州等國內主要城市設有分支機構和醫學檢驗所,並在香港、歐洲、美洲、亞太等地區設有海外中心和核心實驗室,已形成“覆蓋全國、輻射全球”的網絡布局。

2016年,公司實現營業收入17.1億元,凈利潤3.5億元,其中扣非歸屬凈利潤2.37億元。公司目前正在IPO申報進程中。

貝瑞和康:NIPT業務有特色有實力,產品+服務雙線推進

貝瑞和康主營業務為以測序為基礎的基因檢測服務與設備試劑銷售,公司致力於基因測序技術在醫學臨床領域的轉化與應用,提供“無創式”基因檢測項目。依托高通量測序分子診斷平臺,憑借自主研發的核心技術,構建覆蓋生育健康、腫瘤分子檢測與診斷的多層次產品及服務體系。

公司業務主要分為兩大類:面向醫院及第三方醫學實驗室的醫學產品及服務,以及面向科研高校院所的基於高通量測序的基礎科研服務。報告期內,公司覆蓋的NIPT檢測樣本數達59.5萬例,醫學檢驗收入8.78億元,公司NIPT業務在國內有較強影響力,既能為醫療機構提供NIPT檢測服務,又能以產品形式提供測序儀及試劑盒,適應不同級別醫療機構的不同需求。2016年,試劑銷售和設備銷售合計收入占主營業務收入的比重達到30.56%。

公司總部位於北京,在北京、上海、青島、成都設有4個檢驗所,並在香港設有子公司。貝瑞和康通過杭州貝瑞進行測序儀和試劑生產,並通過北京貝瑞進行銷售,與多家醫院合作共建實驗室,逐步建立覆蓋全國的渠道網絡。

2016年,公司實現營業收入9.2億元,歸屬凈利潤1.5億元,扣非歸屬凈利潤1.4億元。公司正在推進借殼天興儀表上市進程中。

鹍遠基因:甲基化高通量測序技術領先,腫瘤基因組學領域優秀企業

鹍遠基因(SingleraGenomics)由知名華人科學家高遠教授(約翰霍普金斯大學),張鹍教授(加州大學聖地亞哥分校)聯合其他創始人CEO張江立、COO劉強、CTO劉蕊博士共同組建。

位於中國上海及美國加州聖地亞哥的鹍遠基因公司,在單細胞測序、DNA甲基化測序以及生物信息學方面擁有獨有的專利技術;公司主要產品服務包括腫瘤診斷及個性化治療、無創產前診斷等;公司致力於發展精準醫療,努力為病人提供早期、精準的診療信息。目前產品包括腫瘤熱點突變和藥物代謝基因檢測、肺癌RNA融合基因檢測、BRAC1、BRAC2遺傳突變檢測、外周血樣本腫瘤ctDNA檢測等。

我們認為公司在甲基化測序和生物信息學方面有自己的特色和領先性,公司在腫瘤早期診斷方面具有一定優勢,不僅能以較高靈敏度捕獲和檢測血液腫瘤中的ctDNA片段,還能通過甲基化信息指示其組織來源,為尋找腫瘤原發竈提供幫助,這對於ctDNA液體活檢的臨床使用化具有重大意義。

公司與複旦大學泰州健康科學研究院簽署精準醫療戰略合作協議,在合作中鹍遠基因將利用自己的專利單細胞測序技術和甲基化靶向測序技術以及其他國際領先的NGS測序技術專利與複旦泰州研究院共同開展20萬人大型人群隊列中常見惡性腫瘤的跟蹤隨訪工作,力求在多個癌種中開發出高特異度和靈敏度的早期無創檢測方法,從而建立癌癥風險評估、預防和早期篩查的系統解決方案

2016年8月22日,鹍遠基因宣布成功完成2000萬美金的A輪融資。

博聖生物:全國性的出生缺陷防控綜合服務商

杭州博聖生物技術有限公司是提供出生缺陷防控一站式綜合解決方案的專業機構,專註於提供產前篩查、產前診斷、新生兒遺傳代謝病篩查,遺傳診斷等項目的技術與服務。

博聖生物搭建了完整的免疫學篩查技術、基因芯片技術、高通量基因測序技術和串聯質譜技術等多層次技術平臺,專註為國內出生缺陷防控領域客戶提供篩查與診治、產品與服務、培訓與公益救助的一體化解決方案,是優生遺傳領域的行業先行者和引領者,近年經營業績一直呈現30%以上的年均增長速度。

目前,博聖每年的檢測量達到3500萬人份,每年避免超過1萬名出生缺陷患兒的社會負擔。2016年,公司的銷售額預計超過7億元。

2015年1月8日,迪安診斷出資23252萬元受讓博聖生物的25%股權。

2016年9月,迪安診斷全資子公司杭州意崢向博聖生物增資12,000萬元,並以6000萬元受讓博聖生物增資後4%股權。完成上述增資及股權轉讓後,杭州意崢和迪安診斷共持有博聖生物35%股權,博聖生物業績承諾為2015年凈利潤不低於10140萬元、2016年凈利潤不低於13182萬元、2017年凈利潤不低於17136.6萬元。

燃石醫學:腫瘤基因組學轉化先鋒

?燃石醫學成立於2014年3月,總部位於北京,其第一家醫學檢驗所位於廣州,隨後在上海建立了研發中心,總占地面積10000多平方米。燃石醫學專註於腫瘤患者個體化治療指導,以二代測序及醫學生物信息學為核心,常規腫瘤分子病理檢測為基石,致力於打造腫瘤個體化治療臨床檢測服務及科研一站式解決方案。燃石醫學更是唯一一家擁有臨床醫學部的第三方臨床檢驗機構。

公司先後開發了肺癌靶向藥檢測Panel,甲狀腺癌良惡性判斷檢測Panel,肺癌液體活檢基因檢測Panel,以及多癌種的遺傳易感基因檢測Panel。當前產品涵蓋腫瘤個體化基因檢測、腫瘤個體化液體活檢、遺傳性腫瘤檢測、良惡性判斷等領域。

2017年2月16日,燃石醫學-CTONG聯合實驗室順利通過美國衛生及公共服務部(HHS)醫療保險及醫療補助服務中心(CMS)審查,獲得美國臨床實驗室改進法案修正案(CLIA)認證證書,成為中國第一間(也是目前唯一)獲得美國CLIA認證的ctDNA和腫瘤組織二代測序(NGS)臨床檢測實驗室。

2016年12月28日,燃石醫學宣布完成總額為3億元的B輪融資。此前,燃石醫學已完成兩輪融資,分別為2014年A輪4,300萬元和2015年A+輪1.5億元。

安諾優達:科技服務+產前診斷+腫瘤基因檢測三線發展

安諾優達基因科技成立於2012年,總部位於北京,專註於新一代基因組學技術在人類醫學健康和生命科學研究兩大領域的產業化應用,業務涵蓋胎兒產前檢測、胚胎植入前遺傳學檢測、液體活檢、腫瘤基因檢測、血液病基因檢測等多個領域。

在科技服務領域,安諾基因作為安諾優達旗下註冊品牌,在基因組學、轉錄組學和表觀遺傳學等多組學水平與國內外高校院所和研發機構廣泛開展科研合作,涉及領域包括人類重大疾病基礎研究、動植物分子育種、遺傳與進化、環境微生物和生態等。

公司已經在已在生育生殖健康、腫瘤個性化診療和基因體檢幾大方向形成了優秀的產品體系和品牌效應,推出了包括無創產前DNA檢測、ctDNA檢測、NGS腫瘤個體化用藥指導基因檢測、血液病基因檢測、乳腺癌/卵巢癌基因檢測在內的一批優秀的高通量測序臨床應用項目。

2017年3月21日,安諾優達在北京召開新產品發布會,正式推出近日獲得中國食品藥品監督管理總局(CFDA)註冊認證的新款桌面式高通量基因測序儀NextSeq550AR,該測序儀是Illumina公司與安諾優達合作開發的新一代桌面式高通量基因測序儀,主要用於產前檢測,具備極強的臨床和學術應用延展性,包括PGS、液體活檢、FFPE測序、遺傳病檢測等都可以在此測序平臺上進行試劑盒的開發和註冊。

世和基因:腫瘤基因檢測標的,北陸藥業參股企業

世和基因是癌癥個體化醫療診斷領域的優秀企業,世和基因北美總部坐落在加拿大多倫多,中國總部落戶於南京,此外世和在美國斯坦福大學設有生物信息學分部。

世和基因產品主要包括全景癌癥基因檢測、健康人癌癥預警檢測、21基因表達預後及複發風險預測、視網膜母細胞瘤分子基因檢測、科研合作項目等。2016年,公司推出針對血液系統腫瘤(包括淋巴瘤),結合DNA/mRNA高通量測序的檢測產品——血默勝,對390個基因進行DNA測序檢測,並結合全mRNA測序更加全面的反映基因融合和表達,是國內首個全面覆蓋各類型血液系統腫瘤的檢測產品。

A股上市北陸藥業先後於2014年和2016年投資和增資世和基因共計6000萬元,持有世和基因22.7273%的股權。公司公告指出,“世和基因擁有完全自主開發的高通量癌癥基因富集提取、測序和生物信息學分析技術並處於國際領先地位。該項服務在國內擁有極高的技術門檻。”

風險提示

行業監管政策風險;行業檢測樣本放量不達預期。

(完)

股市有風險,投資需謹慎。本文僅供受眾參考,不代表任何投資建議,任何參考本文所作的投資決策皆為受眾自行獨立作出,造成的經濟、財務或其他風險均由受眾自擔。

華大基因首發過會 最大客戶為中煙總公司

據中國證監會5月24日消息, 華大基因首發過會。

根據華大基因招股書,本次擬公開發行4000萬股,籌集資金17.32億元。

華大基因2014年到2016年營業收入分別為11.32億元、13.19億元以及17.11億元。連續三年盈利,並在2016年凈利潤達到3.5億元。

本次籌集的17.32億元資金將用於精準醫學服務平臺升級、基因組學研究中心建設、雲服務生態系統建設、信息系統建設等項目。

華大基因披露的招股書顯示,公司主要服務於國內外的科研院校、研究所、獨立實驗室、制藥公司等機構,以及國內外的各級醫院、體檢機構等醫療衛生機構、公司客戶。2016年公司最大客戶為中國煙草總公司,銷售額為6800萬元,第二大客戶美年大健康銷售額為5740萬元。

根據證監會公告,發審委對於華大重組情況以及在2014年與2016年采購旗下控股CG公司測序儀分別提出問詢。而在此之前,華大基因曾因為文件不齊備導致IPO審核一度中止,在補全文件之後得以進行。

目前參股華大基因的上市公司有榮之聯、天士力等。榮之聯為華大基因連續多年的前五大供應商。同時,基因測序板塊的上市公司還包括千山藥機、達安基因、北陸藥業、迪安診斷等。

華大基因成功過會 基因測序龍頭擬IPO籌資17.32億元

證監會5月24日消息,華大基因當日下午通過了證監會發審委IPO審核,被譽為“國內基因測序龍頭”的華大基因即將在深圳證券交易所創業板上市。

招股說明書顯示,本次華大基因擬首次發行4000萬股,籌資17.32億元,估算其發行價在43.3元左右。將分別投向雲服務生態系統、醫學檢驗解決方案平臺升級、精準醫學服務平臺升級、基因組學研究中心、信息系統升級等五大項目。

2014年到2016年,華大基因營業收入分別為11.32億元、13.19億元和17.11億元。尤其是在2016年,營業收入比上年同期增長29.71%,歸屬於母公司股東的凈利潤從上年的2.62億元提升到3.32億元,同比漲幅達到26.71%。

目前華大基因的主要營業收入來自生育健康類服務、基礎科研類服務、複雜疾病類服務和藥物研發類服務四大業務板塊。其中,生育健康類服務在四大業務板塊中營業收入占比最高,數據顯示,2014-2016年生育健康類服務營業收入分別為3.57億元、5.68億元和9.29億元。

公司擁有全球最大的基因組學研究中心,主要服務於國內外的科研院校、研究所、獨立實驗室、制藥公司等機構,以及國內外的各級醫院、體檢機構等醫療衛生機構、公司客戶。目前,已經覆蓋了全球 100 多個國家和地區,包括境內31個省市自治區的2,000多家科研機構和2,300多家醫療機構,其中三甲醫院300多家;歐洲、美洲、亞太等地區合作的海外醫療和科研機構超過3,000家。

業內表示,基因檢測行業由萌芽期進入發展期,而無創產前基因檢測作為最先產業化的方向,將引領行業快速增長。據機構預測,2016年無創產前基因檢測行業收入增速約為50%,未來三年預計增速不低於35%,預計在2022年達到平穩期,終端市場收入規模約為150億元。行業龍頭上市,有望推動基因檢測發展提速。

作為一家明星公司,華大基因受機構熱捧,招股說明書中顯示有43家機構股東,中國人壽、華夏人壽,深創投、上海雲鋒、同創偉業等國內知名機構皆在列。

相關概念股:

達安基因:是國內專業的基因診斷技術和產品開發商;

昌紅科技:為華大基因提供測序領域的相關耗材及試劑盒等;

安科生物):在基因檢測也有布局。

華大基因沖刺IPO:“生物界的騰訊”如何煉成?

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0526/163306.shtml

如若不出意外,華大基因有望近期登陸A股。這個基因界的老大哥素有“生物界的騰訊”之稱,而創始人則因為具有顯著的個人行事風格,一度被稱為“土匪”。今天創業家&i黑馬為你深度解密汪建和他的基因帝國。

首發 | 創業家(ID:chaungyejia)

文 |

上市路一波三折的華大基因終於迎來了登陸A股的倒計時。

5月24日下午,華大基因成功過會。招股書顯示,本次華大基因擬發行4000萬股,籌資17.32億元。業內人士預計,華大基因有望近期登陸A股。

華大基因是由華大醫學整體變更設立,這個基因界的老大哥此前一直被稱為“生物界的騰訊”。其主營業務為通過基因檢測等手段,為醫療機構、科研機構、企事業單位等提供基因組學類的診斷和研究服務,目前華大基因的主要營業收入來自生育健康類服務、基礎科研類服務、複雜疾病類服務和藥物研發類服務四大業務板塊。

財務數據方面,2014年至2016年,華大基因營業收入分別為11.32億元、13.19億元和17.11億元,同期歸屬於母公司股東的凈利潤分別為2812.07萬元、2.62億元及3.33億元。

值得註意的是,一直對海內外眾多投資人欲拒還迎的華大基因股東名單格外惹眼,據其招股書顯示,華大基因共有43家股東且機構股東居多,中國人壽、上海雲鋒、華夏人壽、深創投等知名機構均在列。

不過即便如此,通過華大控股及華大三生園間接控制公司42.42%股份的華大基因董事長汪建仍為華大基因實際控股人。

一

汪建出生於1954年,這個湖南人插過隊、留過學,在美國讀書工作期間就開始接觸基因科研領域。1990年在得知國際人類基因組計劃啟動後,他開始想象自己和它的關系。

*華大基因實驗室

到了1999年,回國創業的汪建和楊煥明等夥伴決定創立華大。但當時國內相關領域的研究並沒有啟動,整個市場處於資金人才兩缺的狀況。為了獲得更多的科研經費,汪建和楊煥明幹了一件至今看來都十分出格的事件:在沒有得到政府授權的情況下在人類基因組計劃第五次會議上宣布,代表中國承接人類基因組計劃1%的測序任務。

這一做法被當時的媒體比喻為“造反”,汪建也自此給外界留下了一個“土匪”的形象。不過這次“造反”的結果是,有關部門為此出資5000萬元,楊、汪等人也與人類基因組計劃國際團隊一起得到領導人的接見。

基因科技是一個“燒錢”的項目,前期尤其如此。因此,如何謀求政府庇佑成為成立之初華大基因的重要功課。汪建曾對創業家&i黑馬表示,“我現在告訴華大的人,你們誰敢要飯去?敢要的就好,不敢要的是笨蛋。餓都餓死你了,還不敢要飯?”

與政府打交道,除了“要飯”的勇氣,一定還需要技巧。2001年,杭州華大成立,做的事情是水稻基因組測序。政府後來掏的錢加起來數以億計。

時至2003年“非典”期間,在人們紛紛從重災區的廣東“外逃”時,北京華大基因研究所的掌門人卻收拾行裝,準備南下廣州中醫學院,獲取薩斯(SARS)病原體。一個外傳的說法是,如果不能合法獲得,即使半夜撬實驗室的門也要“偷出”薩斯病原體樣本,以便測序破譯。

但實際過程並沒有這麽玄幻,據汪建的描述,後來華大在北京獲得了薩斯(SARS)病原體,迅速破譯四株SARS病毒全基因組序列,並在此基礎上研發出檢測試劑盒。當年11月,中編委批準在原中科院遺傳所人類基因組中心基礎上,成立中科院北京基因組研究所,楊任所長,汪是副所長之一。

看起來轟轟烈烈,但公司成立的很長一段時間,汪建都沒有找到爆發的機會,直到2006年第二代高通量基因測序儀誕生,其可以讓測序能力百倍增加,成本百倍降低。汪得知這一消息後迫不及待的購買了一臺,但由於采購的機器運輸損壞無法運轉,他又追加了5臺。

此時,汪建已經敏銳地意識到測序技術的進步將出現拐點,整個行業會迎來巨變。但中科院卻並不同意購買大批新機器。2007年,華大與中科院不歡而散,汪辭去北京基因組研究所副所長職務,率華大南下深圳,成立華大基因研究院。

這是一個事業單位。“從科學界出來就做企業,證明你在科學界是一混混。”汪建說,有人批評華大學術水準不行,他就想,要“發論文發得你們都不好意思。” 隨後,華大一口氣在《科學》《自然》等國際著名刊物發表數十篇論文,令中國絕大多數高校和科研機構望塵莫及,深圳市政府則甘心掏出上億人民幣。

隨著華大測序能力提升,一些科學家及科研機構主動尋求合作。華大第一個商業模式由此產生:為科研機構、制藥公司、育種公司等提供測序服務。據華大科技當時的COO楊旭介紹,他們既有一兩萬元的單子,也有上千萬甚至接近億元規模的合作協議。

2010年初,華大利用6億元國開行貸款,從Illumina購買了128臺新一代測序儀Hiseq2000。這是Illumina迄今最大一筆訂單。此前,華大已擁有20多臺測序儀。楊旭說,把超大型項目交給一兩臺機器去做,五六年才出來,是不能容忍的。

*華大基因發展歷程

新機器的到來使華大的數據產出能力大幅提升,檢測成本大幅降低。2009年時,華大的年營收僅為3.43億元,而到了2010年,這個數字攀升到了10.37億元。2012年華大的測序數據產出能力已占全球一半以上。另因華大從事基因數據分析的員工中,相當一部分是剛畢業甚至未畢業的年輕人,華大自此被業內稱為“測序工廠”和“基因界的富士康”。

華大基因另一個不得不提的事件是,2012年開始,美國測序儀供應商開始把華大作為對手,開出天價保修合同,在購置新機器上做了諸多限制,檢測試劑同時提價,被扼住咽喉的華大基因最終決定收購CG進軍測序儀產業。

這是一個絕處逢生的故事,對華大而言,這次收購的意義是,從此華大走上了測序儀的自我研發之路。對我國的基因科技發展而言,這次收購打破了國際市場對測序儀的壟斷。

二

從最早棲身於中科院的一個小小研究機構,到迅速崛起為當今“生物界的騰訊”,華大基因在傳奇的成長經歷外,在賺錢這件事上同樣值得稱道。

根據深交所公布的數據,2015創業板平均凈利1.25億,超過1億元凈利潤的上市公司只有172家。而根據2016年的業績預報,創業板上市公司中只有12家凈利潤超過3億元。這意味著,2016年凈利潤已達到3.33億元的華大基因在創業板上市公司中即屬前列。

招股書顯示,近三年來,華大主營業務收入占營業收入比重分別為99.31%、 99.07%和 99.38%,其他業務收入則主要來自於設備租賃以及房屋租賃等。其中,支撐起華大基因營收大盤的主營業務分為四個大類:一、生育健康基礎研究和臨床應用服務;二、基礎科學研究服務;三、複雜疾病基礎研究和臨床應用服務;四、藥物基礎研究和臨床應用服務。

分產品來看,生育健康類服務業務占據了華大營收的半壁江山。2014至2016年,其營業收入分別為3.57億元、5.68億元和9.29億元,占華大總營收比例從31.71%增長到了54.62%。這也印證了準媽媽們對基因測序的接受度不斷提高。未來,二胎政策帶來的新生兒浪潮也將給生育健康業務提供更大的增長空間。

問題是,如今,生育健康類監測服務琳瑯滿目,華大在這一板塊的收入為什麽還能連年上升?如果你對近年來基因檢測和精準醫療火熱的背景有所了解,這個問題也就不難理解。而華大無論在無創胎兒染色體異常檢測,新生兒耳聾基因檢測、還是新生兒遺傳代謝病篩查等方面又有先發優勢,技術過硬產品線豐富。

在銷售網絡上,華大通過直接銷售、代理銷售、政府合作等模式也覆蓋了國內主要城市的醫院,以及部分國外醫療機構,自然具有較強的市場競爭力。

與生育健康類業務的一路攻城拔寨相比,華大基因的基礎科學研究服務似乎不太如意。其營收近三年來持續萎縮,占總營收的比例也從2014年的39.59%下降到了2016年的19.35%。對此,華大基因解釋是,這是行業現狀造成的:一是基因測序技術的進步使得測序成本下降, 完成相同測序服務工作量的合同報價降低;第二基礎科研類服務市場的競爭加劇使得基礎科研類服務單價及單個合同金額降低;第三隨著基因測序技術進步,完成首次測序的物種越來越多,該類測序服務市場需求逐漸降低,呈萎縮態勢。

複雜疾病類服務同樣是華大重點布局的業務板塊之一,這也是近三年來華大發展較為平穩的板塊。報告期內,華大複雜疾病類服務收入分別為 2.79億元、3.28億元和 3.83億元。不過值得一提的是,複雜疾病類服務的子業務中,複雜疾病致病機理和相關基礎研究的科研解決方案的營收2015年出現下滑,2016年雖有所上漲,但與2014年相比仍有一定差距。

藥物研發類服務盡管也是主營業務,但其近三年來占總營收並未超過4%,2016年其貢獻收入為5940萬元。

放大到整個行業來看,華大基因所屬的基因組學應用行業可分為上遊、中遊、下遊三個主要環節。上遊為基因測序儀與耗材試劑生產制造,中遊為基因測序與基因檢測服務,下遊為醫院、科研機構、受檢者等終端用戶。

華大基因處於整個產業鏈的中遊。而在這一市場除了華大基因,達安基因、迪安診斷 、貝瑞和康等都是這個市場的主要玩家。

從毛利來看,報告期內,華大的綜合毛利率分別為 45.92%、55.55%和 58.44%,總體高於達安基因、迪安診斷和博濟醫藥。而近三年來,基因檢測行業的平均毛利率為54.28%、49.30%、50.62%,這意味著,除2014年外,華大基因綜合毛利率均高於同行業平均水平。

不過拆分來看,華大基因的綜合毛利率低於其在基因檢測領域的最大競爭對手貝瑞和康。華大基因在招股書中解釋:盡管華大基因生育健康類業務毛利率高於貝瑞和康,但後者生育健康類業務收入占營業收入比例大於華大,故其綜合毛利率略高。這同時也說明,在主營業務上,華大基因的地位還並不穩固。

三

華大基因如何構建自己的賺錢能力?

創業家&i黑馬認為,除了在上述主營業務中持續加大技術研發投入,銷售模式是華大賺錢的根基所在。這一點,在華大的人員構成上也有所體現。招股書顯示,華大基因的生產人員與銷售人員之和占員工總數的64.91%。

銷售方式上,華大基因有直銷、代理、政府合作三種方式。針對不同的產品類型,銷售模式側重度也有所不同。對於基礎研究類服務,公司主要采用直銷模式,對於臨床應用開發類服務,公司主要實行直銷、代理、政府合作模式。

總體來看,直銷模式是華大基因三大銷售模式中的主流銷售模式。招股書顯示,2014—2016年,直銷模式在華大銷售收入占比分別為83.25%、69.8%、64.44%。直銷模式下,華大的業務流程為:與客戶簽署合同→客戶郵寄樣本、付部分款→收到款項和樣本後,華大開始檢測→檢測完成,項目交付,收回尾款。

直銷是華大基因的主要銷售模式這個不難理解,畢竟目前華大基因的營銷網絡已經覆蓋全球 100 多個國家和地區,通過直銷方式售賣產品可以減少中間環節、更好的降低銷售成本,提高銷售業績。

但從近三年來的數據我們也不難發現,直銷模式在華大基因的占比正逐年下降。華大基因解釋是,針對現有銷售渠道難以有效覆蓋的部分區域和客戶,公司於2015年初調整了銷售模式,將部分地區和客戶由直銷模式轉為代理模式。話是這麽說,但從側面來看,這與基因檢測行業近兩年後來者的崛起和貝瑞和康等的沖擊不無關系——產品之外,華大基因必須得在渠道上多下功夫了。

這也就解釋了為什麽代理模式在華大的銷售收入占比從2014年的9.08%躍升至2016年的26.78%。在代理模式下,代理商與華大簽訂合同後,代理商需要繳納一筆保證金。然後代理公司寄出樣本,並下單→收到樣本並檢測→項目交付,生成報告→定期賬款核對/對代理商評估。

事實上,無論從華大基因在臨床應用服務上所面對的醫院、體檢機構等國內終端客戶,還是華大基因在亞太、南北美、歐非的境外業務終端客戶,都存在一個共性,醫療機構數量眾多、分布廣泛、需求各異,且海外各國文化經濟和習慣差異也較大,借助代理機構的現有渠道和資源快速開展業務也並不失為一個好的選擇。

只是代理模式的盈利來源於產品價格差,且營收會隨著代理商的銷售業績而變化,華大基因在代理業務上對代理商的篩選管控成為關鍵一環。

政府合作的銷售模式主要針對複雜疾病類、生育健康類業務等產品。其在華大基因銷售收入中整體占比較小,2016年該模式為華大基因貢獻的收入僅為1.5億元,占總銷售額的8.79%。這一模式的好處是,通過該渠道,華大可以在區域內迅速以低營銷費用拓展銷售規模。

隨著精準醫療的火熱,基因檢測行業的市場環境早已今時不同往日,昔日老大哥獨霸天下的局面自然一去不複返,為了適應新的競爭格局,華大基因調整銷售策略也在情理之中。況且,無論是哪種模式,華大基因的盈利主要還是靠出售檢測報告、項目結題報告、測序分析數據來賺錢。

四

招股書顯示,華大基因擬發行4000萬股,籌資17.32億元,用於投資雲服務生態系統建設項目、醫學檢驗解決方案平臺升級項目、精準醫學服務平臺升級項目、基因組學研究中心建設項目和信息系統升級建設項目。

其直接目的是,圍繞公司現有的核心業務或未來業務發展方向進一步擴大公司產品產能,豐富公司的產品結構,以在同質化競爭激烈的基因檢測市場提升市場競爭力,為華大未來的江山大業增加維穩的籌碼。

不過,產能擴張後盡管華大的凈資產會在短時間內大幅增長,但投資項目有一定的建設周期,且項目產生效益也需要一定時間。且不說基因檢測行業容易受制於市場環境、技術、相關政策等的影響,募資項目順利實施後,華大基因的渠道、營銷網絡能否形成有力支撐也將成為決定華大基因未來盈利能力的關鍵。

當然,對於一直不按套路出牌的華大基因掌門人汪建來說,這些可能都不是問題。“我們就是一群土匪。”汪建曾告訴創業家&i黑馬。

匿名用戶

匿名用戶

愉悅資本劉二海:決定企業價值的是“基因”不是互聯網技術

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0606/163445.shtml

今天的這篇文章來自“華興有個Alpha”線下活動——“思想者聯盟”。愉悅資本創始及執行合夥人劉二海做了主題為“創造新物種—創新企業基因編輯實踐“的分享。

來源 | 愉悅資本JoyCapital(ID:JOYCAPITAL)

文 |

今天的這篇文章來自“華興有個Alpha”線下活動——“思想者聯盟”。愉悅資本創始及執行合夥人劉二海做了主題為“創造新物種—創新企業基因編輯實踐“的分享。

企業發展的基因到底是什麽?

創建新興企業的過程中,什麽是最關鍵的要素?哪些東西起到了決定性作用?

如果是在生物界,當然是基因、是DNA起到了最關鍵、最重要的作用。大自然豐富多彩,企業同樣如此,VC、PE們所投資的企業只是企業眾多存在形態中的一小部分。這之外,比如很多家族企業經營得很好、並不需要外部投資,再比如你專註做一家壽司店同樣也可以賺得還不錯,流水、利潤都很健康,但這些企業不一定適合PE、VC。

我們回到問題的本源——企業發展的基因到底是什麽?

很多人在美國留過學,在學校周邊的中餐館吃飯時往往會遇到這樣的情況:如果是中國學生,老板會給你“留學生菜單”;如果你說無所謂,那就是一份給老美的“中國菜單”。美國的中餐往往味道偏甜,中國人不一定習慣。如果你是來美國讀書的中國學生,那麽你的口味很有可能還保持著“家鄉的味道”,所以老板還會準備一份“留學生菜單”。

大家可以註意到,在中國喝咖啡喝的是糖和牛奶,因為習慣喝茶的中國人並不喜歡咖啡的苦味。但現在越來越多中國人開始接受不加糖和奶的美式咖啡了。

通過這兩個例子,我們可以看到即使是非常簡單的咖啡和中餐在中美兩國,由於環境不同,也都發生了變化。中學課本有篇文章叫《晏子使楚》,里面寫到“橘生淮南則為橘,生於淮北則為枳,葉徒相似,其實味不同。水土異也。”都是橘子,生長在南方和北方,葉子看起來還是相似的,但味道實際上差別很大,因為環境、地域、水土的原因。

那麽,究竟什麽因素在企業發展中起到關鍵的作用?

我們先來看幾個例子:

1.技術:蔚來汽車

蔚來汽車靠的是什麽?肯定是技術。成立兩年多以來,蔚來汽車不斷創造一系列世界紀錄。比如在全世界各個知名賽道上,分別創造了最快電動超跑、最快無人駕駛電動車等等紀錄。對於這樣的一家造車的企業來說,技術起到了至關重要的作用,如果沒有技術,這類企業肯定活不下來。

2.平臺:小豬短租

小豬短租和Airbnb都是平臺型公司,是房東和房客雙方交換信息、實現交易的地方。比如說,前國家女排運動員薛明把自己在後海附近的花房租出來,你可以去喝喝茶,可以去買花,這個生意就很難講技術。Uber有技術嗎?貌似也談不上——因為它在中國和滴滴打仗的時候,也沒有靠技術取勝,主要因為它是平臺型公司,平臺上聚集的客戶越多、使用越頻繁、交易量越大,價值就越大。

3.基礎設施:京東

京東經常拿高管們騎車送貨做PR的傳播點,為什麽是騎車送貨?這是京東成功的關鍵。因為中國的大件物流不發達,你想用快遞郵電視、冰箱、彩電,沒有快遞願意接收。京東之所以能夠做到今天這個規模,很大程度上是因為突破了“大件物流”這個基礎設施。一旦突破之後,市場就變得非常巨大——物流起到了非常重要的作用。

可見在不同的創業公司的發展過程中,有些是技術扮演著非常重要的角色,有些是平臺發揮了關鍵作用,有的是基礎設施的完善最核心,不一而足。

面向根據地的投資策略

2004年是我剛入行的第二年,那一年我去山東參加一個會議,聽到幾位資格比較老的投資人說“不做VC了,太沒意思了”。為什麽會有這個想法?因為“行業里來了幾個年輕人,很快就做了不少優秀項目,老同誌在這行做這麽久,也體現不出來什麽積累。”

當時我剛入行,聽完一喜,新來的都可以做好,看來我問題也不大。再深入一想,感覺VC這事也不太靠譜,因為做再久也沒有積累。實際情況是,VC的積累效應的確並不是特別強,這就是為什麽很多年輕人也能做得非常不錯的原因。

所以,從業十五年來,我一直在思考,如何在VC這一行做出來“積累效應”?思考的結果就是“滾雪球”——我們一直在提的“根據地投資”。怎樣把雪球滾大?

巴菲特有一句名言:“人生就像滾雪球,最重要的事是發現濕雪和長長的山坡。”沒有濕雪滾不動,還需要山坡足夠長,如果只有一點濕地,雪球也滾不大。“雪球效應”與“指數效應”和“複利效應”極為相似:雪球只滾一圈,複利並不大;如果你每圈都能讓雪球增加一點,推起來又不那麽費力,一段時間之後,你就會發現雪球滾得非常大。

這就是我當時思考的“怎樣才能做積累?”後來就形成了愉悅資本“面向根據地”的投資策略。

成為“根據地”需要幾個條件:

第一,市場空間足夠大;

第二,已經投出了數一數二的項目,否則大家不會認可你;

第三,要有人脈。

很多人問我們怎麽投到摩拜的?其實對我們來講不難:第一,這是我們的根據地,我們從2005年開始就一直在研究出行領域,十分熟悉;第二,有人脈有理解力,做這事難度就不那麽大。如果你之前對這個事情沒什麽了解,拿到這個項目就判斷特準,以此來說”金手指“,這不大現實、長期看也比較可怕。

戰略制定和戰術不一樣。戰略制定是什麽?集中三倍五倍優勢兵力打擊敵人。水平基本相當的情況下,用三倍的力量打擊對手,還贏不了嗎?戰略的制定就應該是這樣的。所以那些越是不需要用腦思維、不需要判斷的項目,就越是好項目。

沒有積累、沒有根據地是一種什麽樣的情況呢?我們認為就是每次都在拼刺刀:你雖然研究了很長時間,但每次接觸都像生手一樣、從零開始,這種情況下,想要每一次都判斷準確就比較難,就像是拼刺刀的遭遇戰。

孫子兵法講“不戰而屈人之兵”,不需要判斷,不打仗就能贏,不是更好嗎?前提是你做好了戰略。有句話叫”狹路相逢勇者勝“。打個比方,某個朋友介紹一個項目給你,同時他也把這個項目介紹給了其他九個投資人。其他人都沒有投,只有你投了。你投了意味著你有這樣一個預設:在至少十個人都了解這個項目的情況下,信息不對稱帶來的投資機會是不存在的,而你投了,你的預設就是你比大家都聰明,只有你看到了其他人沒有看到的價值,你的眼光比大家都好。其實,這會使你自己的壓力非常大。

也有人會問,那你們難道整天都龜縮在根據地里嗎?顯然也不是這樣。我們對擴充根據地永遠保持最敏銳、最警醒的狀態,同時又具備開放的心態,兩者結合——一方面,不斷豐富已有根據地,一方面增加新領域的根據地。

創造價值二分法:一橫一豎

商業到底是在做什麽?

歸根結底就是”價值創造、價值分享”。如果沒有價值創造,只做價值分享,估計只能是收稅或者做公益。企業就必須既創造價值,又分享價值。價值創造的關鍵點是什麽?可以是技術、平臺,可以是基礎架構的完善,它們都創造了價值。那麽,如何判斷究竟是哪些因素在價值創造的過程中真正起作用呢?

我們采用了二分法:一橫一豎。

一橫:你在所處的價值體系中能夠生存,有你的不可替代性。

一豎:你面臨的各種各樣的競爭。

“一橫”,有時候這一橫非常難受,大家都一樣,如果能跟別人有區別、不一樣,那當然厲害,“一豎”就會省點勁;如果“一橫”跟別人完全一樣,就要在“一豎”中比別人厲害。

我們來看看這盤棋,拿它做個比喻。如果你執黑子,黑子在這局棋中要能站得住,你的模式、價值體系必須不能讓別人殺掉你,你就能生存。下圍棋的都知道得有雙眼,沒有雙眼就活不了。

再舉一個“一豎”的例子:黃石公園每年都清點狼群,在地圖上用不同顏色標出不同區域的不同狼群。狼群各有各的領地,如果一只狼跑到其它狼群的領地,就會被驅趕出去。所以在“一豎”中,你必須要有自己的領地。

如果一個公司,同時具備了創造價值和價值分享,相對而言就會在競爭中處於比較有利的位置。假如你做PC、別人也做,你就要在執行力上下功夫,要求你的團隊非常厲害;假如你恰好獲取了壟斷地位,贏者通吃,在市場上又是先行者,這種情況下,即便你總出錯,一時半刻也不會有人威脅到你。

最近幾年,大家的突出感受就是,創業公司成長進化的速度越來越快,原來一家公司從創立到上市至少需要6、7年,但現在這個時間越來越短。我們認為中國創業公司正在經歷一個“魔鬼通道”的過程。共享單車、團購、二手車、O2O這些所謂的“風口”上的公司,都是從“魔鬼通道”里廝殺出來的。為什麽在中國有魔鬼通道?因為市場巨大,競爭壁壘不高,利益又巨大,那你只能拼,別無他選。

“一橫”中,如果你的創新度不是特別足,你就必須在“一豎”中補,這時候拼的就不只是產品,還要看你的PR能力、融資能力、帶團隊的能力、甚至吸引人才的能力。

四種力量重塑中國新經濟

在中國的環境里,哪些因素起到了關鍵作用?

1.技術:移動互聯網、IOT、AR\VR、AI、大數據、雲計算等。

《從0到1》這本書,其實只講了一個主題:技術。對於技術這個要素來說,從1到N的積累擴張的價值遠遠沒有從0到1的技術突破的價值大,這一點極其重要。

2.產業:產業後發、完善基礎設施、放松管制、進口替代、產業升級等。

產業後發——在中國有很多後發產業,汽車、食品都是;基礎設施完善——阿里當年做支付寶就是完善基礎設施,京東做物流也是如此,這點和技術沒什麽關系;放松管制,這會釋放出大量產業級別的投資機會。國外的VC可以不考慮這些,過去在中國你也可以不考慮這些,但今天在中國不考慮產業環境、基礎設施、產業的後發、政策管制,最後會受到非常大的影響。

3.社會的發展:城市化、消費升級、老齡化等。

社會的發展有幾個趨勢特別重要。大家經常說的新時代、二次元、宅男,都是群體的變化。比如,2000元一件的波司登羽絨服你不願意穿了,因為你聽說“加拿大鵝”更保暖,即使8000元一件你也願意買——雖然溫度其實也沒那麽冷。消費升級實際上跟功能沒多大關系,主要是心理感受,只要你的產品/服務是提供給人的,你就必須關註這一點。

4.模式:共享經濟、眾籌、連鎖經營等。

為什麽我們對技術高度重視?因為它確實改變了一些公司的命運。就投資這個行業本身來說,某些工作幾年之後也可能會被替代,尤其是篩選早期項目:通過不同維度做幾個模型來篩選,最後出來的、可投資的數目就非常少了——看起來很神秘的東西,用技術的方法很輕易就解決了。

我們把傳統行業與高科技的關系在中美兩國的差異比作披薩餅和千層餅。美國的傳統產業比較發達,與高科技是有區隔的,就像是披薩餅的面胚和上面那層餡料,彼此之間分得比較清楚。

中國的傳統行業不發達,相當於傳統產業與高科技同時在發展,這個過程里,兩者產生融合,就像千層餅一樣,你分不清它是純高科技還是純傳統行業。這種差異導致你在中國不能純粹使用技術、或者某一單一維度來做判斷。

市場上的五種機會

把中國的”餅“切開之後,會發現五種機會:

第一類,典型的矽谷公司模式,技術制勝,風險很大,成長很快,死得也快;

第二類,科技公司,有非常強的科技背景,但是它依托於某個具體行業;

第三類,產品公司吸納高科技;

第四類,服務公司吸納高科技;

第五類,新模式。

第三、第四類是我覺得特別重要的類型。我們早年間投資過麥包包,剛成立那幾年發展速度非常快,後來就不行了。我們後來總結,最根本的原因還是包包做得不夠好,又沒有品牌。在天貓出現之前,網上沒有特別好的包包,麥包包就很顯眼、表現很突出,可是當所有的品牌包都上線了,如果你這個時候還是沒有其他人做得好,當然就會被淘汰。

我們在這場實踐中有很多教訓,敗了,總得琢磨清楚為什麽會輸?這就需要把實際原因、關鍵要素搞清楚。做投資,如果你對行業沒什麽研究,就算懂點兒互聯網也沒什麽用。把行業弄明白、把產品搞清楚、把產品/服務/技術的關系搞透了,這些是最基本的要求,這樣,你就具備了辨識這五種機會的能力。

再來看三個案例

1.基礎設施:神州租車

VC一般不喜歡重資產,因為資本效率很低,所以VC喜歡輕資產,人人都明白這個道理,就會面臨競爭劇烈的問題。我們講在“一橫一豎”中創造價值,“一橫”中大家都差不多,但是在“一豎”中就需要拼了。所以,你能在過去幾年在O2O的競爭中,看到每月燒掉一兩億人名幣的情況很常見。

重資產公司同樣也有不錯的,比如神州租車,一年十多億的利潤做得很爽。2006年的時候,我們最開始是做車友俱樂部,收入來源靠會員費、保費、服務商的傭金。後來發現服務商這個環節出了狀況,第一次介紹客戶給他們之後,第二次再也不來了。為什麽呢?因為我們打八折,他們直接打七折,我們的客戶全跑了。我們的保費也曾經做到了好幾千萬一個月。但沒過多久,保監會出了個新規定,導致我們迅速從五六千萬的月收入銳減到一兩百萬,這塊也做不下去了。

輕資產弄不動,怎麽辦?只好往重資產做,車後服務的生意就變成了租車。租車這個生意現在看很普通,但2006、2007年的中國,大部分人是表示懷疑的。神州租車能在那個時點在中國做起來,有兩個非常重要的原因:

第一,支付手段與身份證認證。信用卡普及解決了支付問題,更換二代身份證解決了身份認證的問題;

第二,基礎設施的完善。2008年前後,GPS技術成熟且大規模投入使用,開車方便了大家就更願意租車,車丟了租車公司也更方便能把車找回來;自動擋汽車大規模取代手動擋,使開車人群規模大大增加。基礎設施的完善為神州租車提供了大發展的客觀條件。

這些因素形成了good timing,但重資產這個令人生畏的模式又擋住了很多人,加上神州團隊的超強執行力快速推進,這就是租車這個生意里的“一橫一豎”。租車這個生意後來成長性很好,我們賺了兩億多美金。

神州租車這個案例告訴我們:基礎設施的完善會產生很多投資機會,要麽你等它完善,要麽你自己把它完善。阿里做了支付寶完善了網上購物的信用和支付,京東做了大件物流完善了網上購物的交付環節,因為這些基礎設施最早只歸完善者使用的,京東物流早期不給別家送貨,阿里支付寶也只能在淘寶上使用,所以阿里和京東成了贏家。等壁壘真正構建起來了,這些基礎設施才被開放給社會使用。

回到神州租車的案例,在基礎設置之外還有一個重要因素也是投資時必須考慮的因素——行業管制。原來租車是需要牌照的,後來不需要了;互聯網金融、國企改制、物流、專車,在這些涉及到公共服務的領域,政策都扮演了非常重要的角色,必須要重視。

2.輕資產與重資產結合,低頻切入:途虎養車

做投資的沒有誰喜歡低頻的生意,都想著至少得搞個牙刷那樣的生意,一天來兩回,這得多爽!但是這個世界上低頻的生意其實非常多,電視機你不可能一年買兩回,手機一年一換差不多了吧?一年買兩輛車的情況估計也比較少見。

低頻的生意是廣泛存在的,低頻也能做成事。

途虎最早是從輪胎生意開始做。輪胎其實是更換頻率很低的產品,一般是兩三年換、六萬公里換,但好處是輪胎畢竟是兩三千塊的價格,高客單價是個切入口。

如果途虎第一天就從保養開始,一單500塊,其實毛利也沒多少。當時O2O風口的時候,很多創業公司從保養開始做,競爭非常激烈、補充非常高、切入非常辛苦。這個時候,從大家都不願意做的輪胎開始,因為有網絡,很容易把用戶切分出來,然後再導入偏中頻的其他產品和服務。

輪胎買了之後還要安裝,這就到了所謂“O2O”的offline。怎麽做?上門?自己開線下裝配店?這得需要多少人工?要求互聯網出身的一家創業公司迅速具備線下運營能力,這在短期內是不現實的、也是不經濟的。這個時候,途虎選擇了與線下汽修店合作的模式,線上交易、線下交付安裝,很快就做到了遍布全國的一萬家加盟合作店的規模。

這就是途虎構建的獨特的價值鏈:線上銷售服務和線下物流庫存自己做,具體的安裝線下店做。這樣就把輕資產的模式變成了偏重的,但與重資產相比,它還比較輕。

顯然,途虎既保證了自己對整個交易環節的控制力,又維持了較高的效率。如果沒有控制力,它很快就會被甩出去,因為這個事天貓可以做,京東也可以做,有流量的都可以做,途虎並沒有優勢;完全做線下,效率太低也沒有什麽希望。構建了這個獨特的價值鏈,途虎發展得特別快,很快成為汽車後市場絕對的老大,2016年做到了20億的收入。這個數字在互聯網養車領域已經沒有什麽像樣的競爭對手了。

通過途虎這個案例,我想說的是,從低頻切入,在模式上把輕和重結合在一起,也可以做得非常優秀。

3.市場容量:人人網

人人網這個項目經過了很多周折,它們最初買了很多公司、嘗試了很多種轉型方式,最後買了校內網,但是校內並沒有成為微信或者Facebook。

這個案例有幾個啟發:

第一,早年間,市場上錢多錢少非常重要。市場上錢少的時候,人人手里大概有融來的四五千萬美金,而當時的情況是,200萬美金就可以買貓撲,一點點錢就可以買校內,VC們反倒是手里沒大錢,人人就可以用這種買小公司的辦法捕捉非常多的機會,這是它早年成功的重要因素。現在,行業內錢太多,好項目還沒放出來,早就被推到了很高的估值,想再走這條買買買的路是不行了。

第二,過去做項目,講究單點突破、迅速擴張、形成壁壘。人人網的確做了,在學校里也曾經紅極一時,但是我把它比喻成“太湖里的生意”,因為它只是短期內在封閉的校園里做得比較多,放到公眾的大江大海里,是否依然是一個好東西呢?未必。在太湖里起家,你得找到一條通路直達長江口、直達大海。

這條路是什麽?對當年的人人來說,可能就是移動。校內早年和Facebook一樣是用email,可是中國主流人群的通訊工具是手機,email不足以讓你在中國主流人群中扮演角色。換言之,你的確做了單點突破,在一定範圍內做了一些擴張,也有了自己的壁壘。可是,能做到多大?能持續多久?這些都是問題。

人人網之外,開心網當年也火得一塌糊塗,也做到了單點突破、迅速擴張,最終同樣沒有做成。這兩個案例帶來非常多的啟發:你成功了,但是有可能做的只是一個窄市場,放到一個廣闊的市場中,你卻未必能做好。因此,單點突破未必一定能成,但是不突破肯定不行。

總結一下今天講的:常規上,都追求高頻、輕資產,但這不是鐵律,今天我們說低頻、重資產也是可以的。這實際上回到了商業的本質,就是看你能不能創造價值。怎樣創造價值?你可以通過改造基礎設施、形成自己的方法。回到商業的本質進行創新就有機會,而不是簡單地說矽谷出現什麽,就學什麽,有的需要改造,有的需要本土的創新。

總結下來,獨特的價值體系構建了商業模式,我們要想辦法構建獨特的價值體系,價值創造、價值分享,一橫一豎、四個維度、五種機會,最核心的還是要把握住核心價值。構建價值鏈沒有定法,關鍵是你構建的價值鏈在體系中能夠跟別人抗衡——世界千羅萬象,只能把握好這個基本。

謝謝大家!

匿名用戶

匿名用戶

基因與投資 一只花蛤

來源: http://blog.sina.com.cn/s/blog_519b8db20102wskq.html

原創 2017-06-12 姚斌

個人微信公眾號:一只花蛤的價值投資

2017年6月9日

我最近在讀《基因組:人類自傳》,這是查理·芒格先生推薦的一本書。關於基因,我記得,當年著名投資者塞思·卡拉曼曾經把只有極少數的價值投資者比喻成不向光的“果蠅”。我們都知道,果蠅大多具有向光性,所以它們極其容易去撲火。但也有極個別的果蠅,卻不具向光性,如此則自然也就避免了自殺的行為。要讓具有向光性的果蠅不向光,那幾乎是不可能做到的事,因為這與基因有關。什麽是基因?一個基因就是一種化學物質的配方。

作者馬特·里德利在書里舉例說,亨廷頓氏舞蹈癥是一種極為可怕的遺傳病,其致病就是極端的100%基因致病,並且是顯型的,父母一方有孩子就會致病,與後天生活關聯度極低。這就是說,一個人帶有這種突變的基因就會得病,否則就不會。疾病完全由基因決定,因此無論你怎樣努力,比如加強運動,最終都無法治療好這種疾病。這似乎在暗示著一種宿命論:人的命,天註定。若我們讀到此處,難免心情沮喪。

■智商太高適得其反

6號染色體“智力”研究顯示,天賦確實是存在的,因為6號染色體與胰島素和糖代謝有關,它決定了大腦葡萄糖使用水平。智商高的人大腦葡萄糖使用效率也高,而一旦熟練則需求的葡萄糖也大量下降,所以兒童時期遺傳占51%影響,長大後對隨著對葡萄糖的需求下降,這種影響逐漸消失,後天的努力占了一半,這也解釋了為什麽小時候不少學習不好的人長大後也可以有成就的原因。智商也表現在記憶力上。記憶力超群是一個競爭優勢,但是記憶出眾的人由於信息太多,容易只見樹木不見森林。有些動物記憶很好,因為不會總結規律,所以稱不上“聰明”。人的大腦,就懂得總結規律和經驗。而且奇特的是,經驗對大腦的神經網絡可以不斷修正。

由此可見,天賦雖然重要,但不一定就是成功的基本前提。物理學家伊薩克·牛頓在南海泡沫中,因為盲目跟風虧損了300萬美元。經濟學家歐文·費雪在20世紀20年代股票市值一度超過1000萬美元,但最終卻貧病交加。審視他們的投資生涯,高人一等的天賦並沒有成為優勢。在股票市場上,天才遭遇悲劇的案例屢見不鮮。

若一個人聰明的人同時兼具較高的投資智商,那麽在相同條件下,在智商相對較低的人面前,他們的優勢自然是不言而喻的。擁有超常智力的人自然更有能力分析其他人難以駕馭的複雜局面,而且通常能以更快的速度和更高的效率處理信息,積累經驗。巴菲特顯然是一個完美的範例,他在投資方面的超凡能力,是超常投資智商與超常智慧的完美結合。普通人很難達到這個境界。巴菲特曾經說過,投資只需具有125的智商就已經足夠了,但實際上這個智商水平已遠遠超過普通人應達到的100智商的要求。這似乎也說明了,投資成功還需擁有超過普通人的智商水平。這樣的說法難免陷入“智商決定論”的陳詞濫調。實際上,超人的智商之所以在市場不可能會高人一等,主要原因是缺乏適當的投資智慧。智商太高,會適得其反,反而會成為束縛投資者的桎梏。

■放棄成為巴菲特

在8號染色體“自身利益”中,我們可以看到,在長達40億年的基因戰爭中,遺留了很多冗余的信息。人類基因組包含幾千種病毒完整基因組,其中大部分已經不活躍。最常見的是一個制造逆轉錄酶的基因,它對人體完全沒有用處,但是對病毒來說卻是複制的必需。逆轉錄酶占人類基因組的1.3%,聽起來不多,但是對人有用的基因組也只占總量的3%而已。這些自私的基因占了總量的35%,人體需要為此多花費35%的能量,這也是自私的基因的一個證明。雖然這部分冗余本無用,但是卻成為了每個個體獨一無二的標誌,是現在用來親子鑒定的最可靠依據。

這也充分說明,世界上的每一個物種都是獨特的,實際上世界上最不缺的就是獨特性。以此推開,每個人也是最具獨特性的。

我在去年的一篇《為什麽難以從他人的經驗中獲得智慧?為什麽價值投資難以模仿?》文章里這樣寫道,如果“你要複制成功巴菲特,你必須大致具備巴菲特生活的那個時代,你必須大致具備巴菲特成長的家庭背景,你必須大致具備巴菲特的秉性和智商。就算你大致具備了巴菲特的這些要素,你還必須遇到像格雷厄姆那樣的明師。就算有了像格雷厄姆那樣的明師,你還必須遇上像查理·芒格那樣的良友。這其中無論缺了那一環,都會使得複制成功變得無比艱難。”並且,成功顯然需要伴隨著“幸運因素”。“即使你擁有像巴菲特那樣的各種因素,但是假如沒有像他那樣的運氣,同樣難以複制成功。”

有的人或宣稱要成為下一個巴菲特,或宣稱世間再無巴菲特,其實這些都沒有必要。我們既不需要成為下一個巴菲特,也不需要悲嘆世間再無巴菲特。如果你一定非得誓言成為巴菲特,那麽你就有可能與巴菲特一樣過著簡樸的生活,住的是半個世紀前的房子里,吃的是漢堡和可口可樂,最多一兩塊牛排,穿的是一大堆經過打折了的衣服。這種生活並不會讓你開心,甚至會成為你的壓力。

我們似乎沒有聽說哪個人誓言要成為在文學領域的托爾斯泰或者科學領域的愛因斯坦,但是在投資領域誓言要成為巴菲特的人卻比比皆是,難道投資是一件很簡單的事情嗎?恐怕不一定。世界上有一種失敗,總想成為別人。因此放棄成為巴菲特,並非一件糟糕的事,因為巴菲特非常獨特,而我們每個人也非常獨特,都難以複制。如此才構成了絢麗多姿的世界。

■賭博的根源多巴胺

11號染色體的d4dr基因能夠制造多巴胺,d4dr中間有一段變化很大的重複序列,它有48個字母,不同人身體內重複2-11次不等。越短的d4dr越容易造成多巴胺的不足,如果缺少多巴胺,會造成個性上猶豫不決,反應遲鈍,最極端的情況就是帕金森病;越長的d4dr對多巴胺越不敏感,越容易追求刺激。多巴胺很多的人,就會變的喜歡探索和冒險;當然過多的多巴胺也是精神分裂的原因,會讓人很容易厭倦目前的事,過於頻繁尋找新的冒險。當然這只能解釋個性的4%,大約500個基因直接間接與個性有關,可以用來解釋這4%由遺傳決定的。

阿爾維德·卡爾森在確定多巴胺為腦內信息傳遞者的角色上,使他贏得了2000年諾貝爾醫學獎。為什麽賭博或投機一樣會“如同山嶽一般古老”?根源就在多巴胺。因為賭博能夠刺激人的大腦產生一種醫學上稱為多巴胺的神經介質。神經介質是神經系統傳遞信息的化學物質。人腦含有多種不同的神經介質。這些神經介質分別負責傳遞感覺、運動、覺醒、睡眠、記憶、情緒等各種各樣的神經信號,里面包括能夠讓人感到快樂的神經信號,多巴胺所負責傳遞的信號之一就在其中。一旦嘗到多巴胺給人帶來的欣快感受,很多人都會多次重複那種與欣快感覺相聯系的行為,而賭博恰恰觸活了大腦中釋放的多巴胺。

瑞士科學家曾經用猴子實驗來模擬人類賭博行為。實驗前,科學家給猴子大腦裝上電極。這些電極可以隨時記錄猴子大腦內特定神經細胞放電的情況。哪些神經細胞放電,就說明這些細胞正在釋放神經介質。

實驗顯示,若釋放多巴胺的神經細胞放電猛增,就說明猴子已經找到了感覺。實驗時,猴子面前設置的電腦屏幕上可以顯出五種不同的圖案。每當某種特定圖案出現時,猴子就有機會得到獎勵一口果汁。記錄發現,若一種圖案讓猴子根本猜不出下一步的圖案是什麽,以及能否得到果汁獎勵時,它們分泌多巴胺的神經細胞放電活動最頻繁,猴子也因此目不轉睛地盯著電腦屏幕。相反,若某一特定圖案表示下面肯定有獎或肯定無獎時,它們的神經細胞就不會產生太強的興奮。說明期待和猜測渴望得到的結果最能激發神經細胞興奮,使多巴胺釋放。這項實驗提示,賭徒之所以不回頭,主要緣於在下註之後對結果未蔔的刺激追求。這樣的個性幾乎無法改變,其原因是基因使然。

■基因也可以改變

但是,基因也可以改變。

基因組的全部意義體現在人類共性與個性之間的沖突上。外界世界行為可以激活基因,因為基因組並不是一成不變的。基因組展現給人們的畫面是動態的,不斷發生變化。變化是永恒的,穩定性是完全沒有必要的,即使在一個確定性系統中也會永遠有混沌的潮流在湧動。我們不但不受那無所不能的基因的控制,反而我們的基因經常受到我們的擺布。

這就意味著,雖然人類的行為在很大程度上是由基因所決定,但人類的行為更多的是受到後天所學的影響。自然選擇帶來的進化是關於基因間的競爭,其作用就是消除個體差異,如果基因的一種形式要比另一種好的多,那麽較好的基因形式就會迅速普及,而較差的基因則會被淘汰。

如此看來,馬克·塞勒爾在那篇著名演講里的觀點就是一個謬誤。塞勒爾斷言,幾乎所有的人都無緣成為“偉大的投資者”了,因為大家並不具備“七個偉大的特質”。他認為這些特質即使在成年後通過努力學習也是“不可能”的。

科學實驗表明,基因能影響行為,行為也能影響基因,那麽就會產生一個循環累積因果關系。在這樣一個循環累積的系統里,簡單的因果關系可能產生難以預料的結果。這種理論來自混沌理論,物理學家已經走在我們的前面。

混沌理論認為,即使了解了這個系統內所有的確定性因素,仍然有可能無法預測這個系統的發展軌跡,這是因為不同的因素之間會發生相互作用,即使確定性的系統也可能產生混沌狀態的行為,部分原因在於“自反性”,即上一個行為會影響下一個行為的初始狀態。盡管上一個行為的後果很微小,但它有可能對下一個行為產生巨大的影響。股票市場的走勢就屬於混沌系統,所以我們只能預測其大概的輪廓和事件發展的大體方向,卻無法預知其精確的細節,就像我們知道冬天比夏天冷,但我們無法知道明年聖誕節會不會下雪一樣。人類的行為從短期看來是無法預測的,但是長期行為又是可以大體預測出來。

■結束語

我們永遠無法避開決定論,但我們可以在好的決定論和壞的決定論之間作出選擇。這意味著,你可以選擇價值投資,也可以不選擇價值投資。如果我的行為被其他因素所決定,這並不影響我對價值投資的幻想。真正的矛盾在於,我的行動如果是由外界他人的力量決定,這才與我的幻想相悖。

價值投資意味著你決定自己的行為,而不是別人決定的行為,關鍵不在於決定,而在於由誰決定。雖然每個人都擁有與眾不同的獨特性,但是有的基因可以改變,有的不可改變。最好的方法是改變可以改變的,使得不可改變的也可以得到改變。優勝劣汰,本身就是一種自然選擇。

信貸收緊挑戰房企制造業基因:轉型運營商的必要命題

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2017-07-01/1123022.html記者 張敏

樓市深入調控過程中,降杠桿措施對房企的影響在逐步放大。

這一方面體現在房企傳統融資方式不斷受到緊縮甚至部分被完全封鎖,另一方面則是需求端居民個人貸款規模占比漸趨減少對房企滾動開發帶來的影響。

資金命脈該如何延續?實際上房地產行業近年來在金融化方面的嘗試從未間斷,且呈現三個階段的轉變。在這背後,不但是開發商們需要尋求相對穩定的資金渠道,更是進入存量時代環境下,房企必須面臨的挑戰:提高資產管理能力。

不過目前而言這種嘗試並未成規模化效應,則也有大環境因素的影響。

房企降杠桿十字路口

為解決融資問題,近年來,房企在金融領域的布局越來越多。對於國內房企的轉型而言,這是重要一步。因為按照國外經驗,當市場進入存量房時代,房企的角色將從此前的“開發商”轉變為“運營商”。其中對金融工具的熟練運用,將是必備技能。

信貸層面的大幅緊縮,導致房地產市場降溫的同時,再度令房企的生存命題浮出水面。

中原地產統計顯示,2017年前5月,房企在內地資本市場的融資規模為1232.4億元,比去年同期下降了77.7%。同期的海外融資規模則達到148.75億美元,同比上漲97%。但從多家企業的融資案例不難看出,當前海外融資的成本已比去年有明顯提高。

作為資本密集型行業,資金可視為房企的“生命線”。融資環境的周期性緊縮,正在蠶食不斷下滑的利潤率。由於當前的“拿地-開發-銷售”模式本質上與制造業並無不同,因此房企很難從根本上解決生產資料(資金)價格上漲的問題,這一問題不僅影響企業的盈利能力,甚至可能危及資金鏈。

過去幾年間,房地產企業不斷布局金融領域,涉足如保險、銀行、基金等業務。但分析人士指出,這種多元化嘗試雖有融資層面的考量,但更多是出於增加盈利點、平衡風險的目的。

相比傳統的房地產開發銷售模式,業界更為推崇以凱德為代表的資產管理模式,並希望將其作為實現長遠發展的模版。但政策層面對資產證券化的限制,以及資本市場對規模和盈利的要求,使得這種轉型仍存不少疑問。

“蹺蹺板效應”

房企海外融資的規模,與內地融資環境的變化密切相關。雖然統計口徑不同導致數據有所差別,但統計局給出的海外融資變化趨勢,卻與中原地產的報告相當一致。

統計局數據顯示,2016年1-5月,房企利用外資42億元,同比下降72.1%。到今年同期,房企利用外資的規模就升至90億元,同比增長115.1%。短短一年間,變化趨勢陡然反轉。

就在去年第三季度,還有不少房企以“借新還舊”的方式,將成本相對較高的美元債務,置換成人民幣債務。

導致外債受青睞的主要原因,在於國內的融資環境。

盡管低利率環境並未改變,但從去年三季度開始,為配合房地產調控,銀行、信托、基金等融資渠道就受到全面監管,部分渠道已被封死。與此同時,針對購房者的降杠桿政策,也導致銷售端的資金來源大幅下滑。統計局的數據還顯示,今年前5月,房地產企業到位資金來源中,個人按揭貸款的增速為8.6%,去年同期的數據則為“增長58.5%”。

在我國房地產調控史上,類似的案例大量存在。如在2009年,房地產企業利用外資規模470億元,同比下降35.5%。由於調控樓市的“國十條”和“新五條”陸續出臺,到2010年,利用外資的規模就轉而增長了66.0%,達到796億元。其間,國內貸款、個人按揭貸款、定金及預收款的增速均大幅下降。

有業內人士將其稱為“蹺蹺板效應”,即隨著國內房地產調控政策的變化,境內融資和境外融資容易出現此消彼長的變化,且這種變化往往會在短時間內出現。

但由於美國進入加息通道,當前海外融資的成本已有明顯擡升。綜合企業融資案例來看,近期海外融資的成本多在5.5%以上,而在去年四季度之前,房企在內地的融資成本普遍低於5%,部分央企的發債利率甚至低至4%以下。

如龍光地產5月在新加坡發行的一筆永續資本證券,利率為7%;明發集團在新加坡發行的一筆債務,成本則達到11%。4月,景瑞控股和億達中國分別在香港聯交所發行企業債,利率分別為7.75%和6.95%。

中原地產認為,美元走強後,熱錢將流出中國市場,疊加內地債券市場融資難,這會加劇房地產企業“錢荒”窘境。房企面臨“海內海外融資收緊+銷售回款減少”的多重難題,如果2018年的市場繼續低迷,企業的盈利能力將受到很大影響,部分企業的資金鏈將出現問題。

制造業“基因”難改

事實上,由於銷售向好,以及抓住了發債窗口,就現階段而言,房企的資金問題並不嚴重。在機構給出的例行評級中,大部分房企的債務評級維持在去年同期水平,並未出現太多下調現象。

但低杠桿下的焦慮情緒,凸顯出房企在生存方面的難題。

“房地產企業沒辦法決定貨幣環境的變化,只能被動應對。”北京某上市房企相關負責人向21世紀經濟報道記者表示,房地產業現有的“拿地+開發+銷售”模式,從本質上說屬於傳統制造業模式。資金和人力、建材等一樣,屬於生產資料的一種。

他表示,正如任何制造業企業都沒辦法解決生產資料價格上漲的問題,房企也很難真正解決資金成本問題。

為解決融資問題,近年來,房企在金融領域的布局越來越多,綠地、華潤、萬科、恒大、泛海、正榮等房企均在金融業有所布局,其涉足領域包括證券、基金、銀行等。中天城投則幹脆將股票簡稱改為“中天金融”,意在表明發力金融領域的決心。

上述人士指出,從模式來看,房企多采用新設業務條線、股權投資等方式介入,並未將金融業作為主營業務來做。可以看出,其更多是出於增加盈利點、平衡風險的目的,並沒有真正解決發展模式的問題。且對於房企的融資需要,也很難真正解決。

但他認為,對於國內房企的轉型而言,這是重要的一步。因為按照國外經驗,當市場進入存量房時代,房企的角色將從此前的“開發商”、“制造商”,轉變為“資產管理商”、“運營商”。其中,對金融工具的熟練運用,將是運營商的必備技能。

在這方面,國內房企較為推崇的模版為美國黑石與新加坡凱德。凱德的模式被認為是“PE+不動產運營+REITs”,這融合了優秀的不動產(特別是零售商場)運營管理能力以及強大的金融能力。黑石則在不動產運營的基礎上,建立了資金平臺和資產平臺,運營能力更為全面。

早在2010年,時任萬通地產董事長的馮侖就曾提出做中國的“凱德置地”,但此後的實踐並不成功。其它房企亦有轉型實踐,但因時間較短,目前下結論為時尚早。

上述房企人士認為,資金和盈利問題的浮現,正在提示房企轉型的緊迫性。但對於國內企業而言,仍有兩個障礙需要跨越。其一,政策層面的限制,導致資產證券化的條件並不成熟;其二,資本市場對於盈利能力有著較高要求,在轉型過程中,如何保持業績的平穩,也是對企業運營能力的重要考驗。

(來源:21世紀經濟報道)

華大基因資本迷局:“華小系”圍擊,短期市場天花板可見

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/1223/166602.shtml

爭議背後,華大基因千億市值可否持續?

來源 | 棱鏡(ID:lengjing_qqfinance)

作者 | 陸子矜

編輯 | 許文苗

上市至今,華大基因市值增長近20倍,達到千億人民幣左右,被稱為“妖股”。這一勢頭能延續多久,眾說紛紜。“目前的千億市值具有合理性,但存在高估,必將回歸合理區間”,這類分析占據上風。

基因測序市場的增長空間有多大?夾在200多家競爭對手中間的華大基因是否面對實質性挑戰?最新數據顯示,華大基因在科技服務、生育健康、大數據等領域的市場份額遭到蠶食,但仍然占據龍頭地位。另一方面,其基因測序儀市場前景喜憂參半。

近20年來,華大基因的行事方式、商業模式、組織架構甚至業務收入都深受汪建“三觀”影響,逐步形成對外重視與政府合作,對內奉行家長式管理的風格。這一利弊均有的特質成就了今天的華大,也或許可以就此預測華大的明天。

千億市值能否持續?

2017年12月18日,深交所發布公告稱,從2018年第一個交易日起,華大基因調入創業板指數。12月21日,華大基因股價報收216.5元/股,市值866.22億元。

這一股價和市值,與華大基因發行時相比,上漲了近20倍,但與前段時間的千億市值相比,則回調了100多億元。

五個月來,華大基因為什麽會暴漲,還能不能持續扮演“妖股”角色?華大基因董事長汪建在對話騰訊《財約你》(ID:caiyueni2016)時給出回應:“我在上市那天有一個表態,至少五年不減持。中國的出生缺陷、全球的出生缺陷不控制不減少,我永不減持,華大基因怎麽估值都不為過。”

同時,他也不忘提醒一句,“股市有風險,投資需謹慎。”

一位曾經任職華大基因,現為一家投資公司合夥人的業內人士認為,如果把華大基因相關者由近及遠分為三個圈層,大致可分為公司高管、員工;專業投資者、資深基因從業者;非機構投資者、外圍散戶。

其中第二個圈層的人既能看到華大的問題,也能看到其合理性,較為客觀。《財約你》(ID:caiyueni2016)了解到,這一圈層的人士大多認為,華大基因估值達千億有其合理性。持有此觀點的人士包括眾多專業投資機構、前華大基因管理人員,以及基因資深從業者。

“股價暴漲的主要原因是,二級市場炒作新股和次新股,推動力量大部分是對基因行業不甚了解但願意炒作的參與者。”北控醫療產業基金總經理何風誌的分析頗具代表性。

華大基因的多個“首次”疊加高大上的基因題材,吸引大量散戶投資順理成章。公開資料顯示,華大基因是中國乃至世界最大的基因公司、中國第一個參與測序人類基因組、第一個收購國際測序儀公司、第一個在中華世紀壇留名、第一批獲得國家食藥監總局批準臨床應用產品、中國第一家國家基因庫的建設運營者等。

此外,華大基因上市以來正趕上一系列藍籌醫藥股市值提升階段。尤其是在恒瑞醫藥市值突破2000億元的示範作用下,作為行業龍頭,華大基因必然會享有一定的市盈率溢價。

但上述人士同時認為,華大基因目前估值過高,將回調至合理區間。

雖然華大基因業務貫穿上中下遊,但其核心業務仍然是測序服務,分析人士表示,這一市場的增速並沒有預計得那麽高,如果按照PEG(市盈率/盈利增長率,0.5之內具有投資價值,高於1則嚴重高估)指標計算,華大基因市值更是嚴重高估。而貝瑞和康、諾禾致源、安諾優達、藥明康德等華小和其他競爭對手,相當於群狼鬥猛虎,華大基因面臨的競爭壓力著實不小。

收購美國測序儀生產商CG也是一把雙刃劍,這相當於把測序巨頭illumina逼成了自己的競爭對手,illumina自然不會把戰略優先合作權給予華大,尤其是不會給華大優惠價格。但近期,華大基因還無法離開illumina的設備。

從未來的AI+基因大數據領域看,華大面臨的挑戰也很大。華大基因前高管王俊創業公司碳雲智能也是看中了這一方向。華大擁有大量基因數據,但是數據處理及AI還沒有顧得上。汪建也多次強調,現在很多業務忙不過來。這似乎是領先者的陷阱,很難突破自己。

事實上,如果把華大基因與illumina做橫向比較,更能看出其估值是否合理。

何風誌打了一個“不恰當”的比方:“illumina相當於intel,華大相當於聯想,測序公司大部分都是在給illumina打工。illumina目前的市值為312億美元,相當於2000億人民幣,其2017年利潤預計5億美元,約33億元。假設華大基因2017年全年利潤約為4億(前三季度業績預告為盈利3億-3.2億),則illumina利潤是華大的7倍多,且技術儲備等比華大基因強得多,但現在illumina市值僅為華大基因的2倍。”

不過,華大基因股價市值何時回歸合理區間,尚未有明確說法。“A股市場的瘋狂不知道會持續多久,所以說不好何時回歸合理估值。”何風誌表示。上述投資公司合夥人更加不確定,“基因題材具有足夠的新鮮感和噱頭,如果願意,幾乎可以每天出一篇不重樣的測序新聞,這對維持股價會有幫助。”

競爭激烈的有限市場空間

基因測序的市場空間到底有多大?長期看來,或許可以達到“人人服務、萬億市場”,但中短期內,綜合各家研究機構預計的2020年數據,全球市場在80億美元左右,中國市場接近100億元。

根據火石創造數據,國內市場從2007年起步,2009年市場規模為7億元,2012年11億元、2015年30億元,如果按年複合增長率20%計算,則2018年可達60億元,2020年100億元。

近年來,在這個容量有限的市場中,湧進了大量測序公司。以中遊測序服務為例,由於門檻較低、資金需求量不大,截至2017年中旬,市場上共有209家公司,其中按照疾病診斷流程分為,疾病預防與早篩(111家)、輔助疾病診斷(31家)和藥物伴隨診斷(67家)。

並且,在中國能夠合法開展測序的臨床業務種類並不多,主要包括產前篩查與診斷(NIPT)、植入前胚胎遺傳學診斷(PGD)、腫瘤診斷與治療等,由國家衛計委批準臨床試點。其他如腫瘤遺傳風險預測、猝死風險預測等處於“灰色地帶”。

衛計委和cfda對測序行業的監管歷程(資料來源:華創證券)

因此,華大基因在招股說明書中將“市場競爭加劇風險”放在首位。汪建並不認可華大是中國基因行業“黃埔軍校”的說法,他更願意用“抗大”(中國人民抗日軍政大學)。但不論抗大還是黃埔,從華大出來創業的“華小”,一同構成了中國基因行業華大、華小、其他基因公司的整體格局,如今,華大面臨同行們的強勁挑戰,曾經占領95%市場份額的時日已不複存在。

據不完全統計,目前華小超過30多家,具有代表性的當屬三家:貝瑞和康、諾禾致源和碳雲科技。

借殼上市的貝瑞和康在NIPT(產前篩查與診斷)市場中對華大形成壓力,華大基因內部將貝瑞和康視為頭號競爭對手。業內有一個普遍說法,華大基因、貝瑞和康共同占有NIPT市場90%以上份額。NIPT是華大基因主要收入來源,2016年包括NIPT在內的生育健康業務收入9.29億元,占比54.62%。

貝瑞和康方面提供的數據顯示,公司產品獲得認證後,其設備在全國60多家產前診斷中心落戶,在40多家臨床檢驗所建立了以NextSeq CN500為核心的高通量測序平臺。2016年,貝瑞和康生育健康服務收入9.22億元,與華大基因的9.29億元幾乎持平。

諾禾致源則在科技服務領域見長。從2011年成立開始到2014年,諾禾致源臨床檢測負責人於洋曾表示,科技服務收入每年可實現四五倍增長,2014年收入預計可達到1.5億元。此後,諾禾致源創始人李瑞強對媒體公布,2015年科研服務國內市場收入達到3.5億元,超越華大基因,成為業內最大的科研服務提供商。當年,華大基因基礎科研類服務全球總收入為3.7億元。

不過,這也與華大基因調整收入結構有關,從2014年到2016年,華大基因科研服務收入占比從近40%降至19.35%。

如果說貝瑞和康、諾禾致源等在現有成熟市場與華大基因競爭,碳雲科技則是在基因測序的未來市場上提前布局。

2015年下半年,時任華大基因CEO王俊、華大科技CEO李英睿等人離職創辦碳雲科技,聚焦AI+基因大數據。信息積累、基因組信息深度挖掘,對未來個性化醫療具有重大價值。火石創造統計,目前,專註大數據服務的公司共計36家,包括基因大數據存儲、分析和解讀等。華大基因與阿里合作了BGI online。

汪建對華小等市場競爭持有理解態度,他對《財約你》(ID:caiyueni2016)表示:“一家獨大沒有好結果,(華小)我們都支持,都不追究。基因測序市場無窮大。”

國內市場雖然擁擠,但走到國際市場,華大基因的優勢非其他公司能比。

《財約你》(ID:caiyueni2016)了解,華大基因在丹麥、美國、澳大利亞等國分別設有區域總部,亞洲、歐洲市場成績較好。汪建告訴《財約你》:“目前,華大基因海外市場開拓借一帶一路戰略,首先覆蓋沿線國家,再爭取覆蓋全球。”據稱,其泰國、中亞、東歐、南非實驗室即將公布。

除中遊測序服務外,華大基因上遊測序儀及配套試劑的競爭對手主要是Illumina、Life Tech等國際巨頭,包括其他參與者,這一市場大概存在11家測序儀生產商,和25家試劑生產商。

華大基因布局測序儀走的是引進、消化、吸收、再創新的路子。

2012年9月,華大宣布對全球排名第二的美國基因測序儀公司CG進行私有化並購。2014年6月,BGISEQ-100 和 BGISEQ-1000兩個型號基因測序儀國家食藥監總局上市審批,成為首批國產基因測序儀。2016年10月及2017年1月,BGISEQ-500測序儀及無創產前基因測序業務的配套試劑再次獲得國家食藥監總局審批。2017年10月,華大再度推出MGISEQ-2000和MGISEQ-200兩款測序儀。

華大基因方面認為,其自主研發的測序儀進一步降低測序成本,並具有價格優勢。如據稱,BGISEQ-500可將測序成本降至600美元,而llumina測序成本為1000美元,而且BGISEQ-500比llumina的HiSeq X便宜200%。

然而普遍的觀點認為,在測序儀及配套試劑市場中,華大基因尚未改變國際巨頭壟斷的現狀,截至目前,華大基因也未披露測序儀的銷售收入及客戶名單。

但這並不意味著華大測序儀不具有競爭能力。一位華大離職管理人士更看好國內市場,“華大測序儀來自CG,因此技術過硬、基礎紮實,今後,國家政策向國產設備傾斜,購買國產測序儀會附帶一些國家資助,有利於華大測序儀的銷售。”

此外不得不提的是,華大基因業務面極為廣闊,至少包括科研、農業、醫學、健康、運動、水產、保險、數據、國家基因庫等。“這樣的結構利弊均沾,利處是,細分領域的下一個風口或將在這些選項中產生;弊端是,面廣而散,全面出擊,但因實力有限,難免顧及不到。”上述人士分析。

深刻的汪建烙印

2017年12月9日,華大基因發布與長沙市合作出生缺陷和兩癌防控的健康民生項目公告。

與地方政府合作,是華大基因國內業務推廣的主要路徑。此前,華大曾在深圳用此方式,形成了近乎壟斷的市場,今後也會著重加強民生推廣。這其實是帶有“汪建烙印”的推廣方式。

近20年來,華大基因之所以走過這樣一條路、之所以具有如此的行事方式,甚至形成現有的商業模式、推廣方式、業務結構等,都與汪建的“三觀”息息相關,對外重視與政府合作,對內奉行集權式管理。

1954年出生在湖南的汪建,插過隊,留過洋,擁有國家民族自豪感,這些特點表現在方方面面。

比如,他不愛把華大比喻為黃埔軍校,而喜歡用“抗大”;在民生項目中他稱,“雷鋒給你來服務”;談到物質追求時,汪建說,“你又不冷,又不餓,你有什麽苦難,我就搞不懂。”;解釋為什麽沒有到美國上市時,他說“我們為什麽要去洋人那里,我始終搞不明白,我從來不去那地方,看都不看他們一眼”;就連那座活到120歲的墓碑,都是“深圳領導同誌交給我的任務”。

與政府合作為華大基因帶來了成規模的業務量和資金支持。從2013年起深圳市政府通過科研基金、婦幼嬰兒保險等方式提供財政補貼,將無創產前基因檢測的自費價格拉低到855元。目前,深圳市政府推動將無創產前基因檢測納入公共衛生服務項目,通過醫保或財政單獨支出方式實現全覆蓋。

華大基因與政府合作的民生項目除深圳、長沙外,至少還包括青島、黔西南,河南省長垣、昆明、西藏等地。量大的情況下,華大基因在價格上做出讓步,“市場價格除以3、5,我們同樣能賺錢。”汪建表示:“我們現在馬上要在深圳市推出孕產婦百種疾病1000元或1000種病1000元。都是政府引導下的。”

而在民生項目的背後,汪建也有自己的謀劃,“比如給全國女性免費做宮頸癌檢查,我將來一定是宮頸癌研究領域不可動搖的世界老大。為我提供未來多年信息,追蹤你是不是徹底好了,或者是往哪發展了,相當於鎖定了客戶。這種民生帶來了巨大產業、科研機會,所以我們叫做三環聯動,民生帶動的科研和產業,華大明年的大目標就是民生。”

除帶來業務外,與政府合作還為華大基因帶來科研經費,還因此流傳出市長下廚做紅燒肉的事情。

汪建回憶,華大基因南下深圳後,許勤市長也前後腳來到。市長希望華大基因做50篇高質量的科學論文,為此撥付5000萬元。如能完成任務,就親自為汪建做一頓紅燒肉。“我們兩年多就完成了,遠遠超出市委市政府對我們做基礎科研的期望。所以他很感動,親自為我做了紅燒肉。”

也正是許勤市長的支持,華大基因最終獲得了深圳國家基因庫的建設運營權。汪建告訴《財約你》(ID:caiyueni2016):“這麽大的國字號的東西,放在一個民營機構里,中國歷史上沒有過,它有巨大的社會意義,絕對會影響未來的深化改革。”

基於上述種種,華大基因強調自己是“科研機構”而弱化“商業公司”形象。而汪建的“三觀”,成就了今天與眾不同的華大基因,在政府與市場中取得了微妙的平衡,不過也正因此,“硬幣的另一面是,華大基因本質上商業公司,這樣的特點,會不會造成商業邏輯性較差、效率不高?”一位華大前員工表示擔心。

汪建似乎也意識到了這一點,“我關註技術層面,讓其它人關註經營層面。兩個和尚擡水喝,多好!”

匿名用戶

匿名用戶

基因檢測市場已紅海?第四代技術在前 打破上遊壁壘是關鍵

來源: http://www.iheima.com/zixun/2018/0222/167338.shtml

誰先突破上遊技術,誰就有機會挑戰壟斷者的地位,甚至縮短產業鏈條,重構中下遊產業鏈。

一

在購買了 128 臺 Illumina 測序儀後,華大基因成為了 2010 年全世界最大的測序服務商,但它並沒有成為「第一個吃螃蟹的人」,反而因為這樣的身份陷入窘境。

交易結束後,華大基因成為了 Illumina 最大的客戶,占其業務量的 40%。對於賣方 Illumina 來說,現金奶牛誕生了,它立即宣布其配套試劑價格每年將漲價 4%,測序系統直接成為其美國本土銷售價格的 2 倍。

甚至,設備制造商拒絕向華大基因提供基本資料,阻撓其向國家監管部門申請基因測序設備註冊審批;同時,與華大基因合作的儀器商,還以各種借口拖延並終止已購設備的維修,並將價格本就偏高的臨床使用試劑耗材提價近一倍,讓華大基因近 1 億美元的設備險些陷入癱瘓。

這一切的背後,是基因測序產業鏈條的不平衡。基因檢測產業鏈分為上中下三個環節:上遊是測序儀、試劑、耗材,被 Illumina、Thermo Fisher 等少數幾個公司壟斷,中遊提供檢測+生物信息分析的測序服務,下遊臨床、科研等終端用戶。市場集中在產業鏈中下遊,已是紅海,而真正的行業命脈是上遊市場,這塊市場被少數幾家壟斷。

中下遊之所以成為紅海,是因為上遊技術壁壘太高,中遊下遊公司主要買 Illumina 的儀器,然後給醫院提供服務。基因檢測技術是由上遊驅動的。上遊產品對下遊服務類企業成本制約和限制很大。「不把握上遊的話,上遊公司推出一個新的概念可能顛覆整個市場。」田暉博士說。田博士是斯坦福大學的博士,也是安序源的創始人。

也正因為如此,上遊享有強勢的議價權,甚至讓中國最大的基因檢測公司華大基因處於劣勢地位。在遭受上遊儀器商「坐地起價」後,華大基因 2013 年 3 月 18 日宣布以 1.176 億美元收購上遊公司 Complete Genomics。這次收購卻並沒有讓華大基因完全補齊儀器設備核心技術的短板。

事實上,CG 的技術並不能立即應用於華大基因的檢測中。2013 年,業界對 CG 的技術能力就有爭議。美國阿拉巴馬州哈森阿爾法生物技術研究院研究員韓健認為,CG 不能替代 Illumina,「至少沒有看到這樣的數據」。廣泛流傳的比喻則指「CG 與 Illumina 的差距類似於小靈通與 iPhone」。

此外,每年華大基因還要為之付出大筆費用——在被收購前,CG 虧損約 5000 萬美元。媒體援引,直到 2015 年初,CG 的測序儀還起不了太大作用,「華大基因在考慮重新買回 Illumina 測序儀」。這些也造成了 2014 年華大基因利潤的下降。

幾年過去,中國基因測序市場局面並沒有被顛覆。中國中下遊基因測序公司已成紅海。以腫瘤檢測為例,根據基因檢測龍頭公司 Illumina 的測算,在基因檢測所有應用中,目前針對人類第一大殺手疾病——腫瘤的基因測序將會占比最高,市場需求最大, 可達百億市場規模。其中,包括外周血的 ctDNA 檢測在內的液體活檢將是重要方向。

2016 年、2017 年大概有上千家公司在做這個方向,市場瞬間成為紅海。然而很多公司沒有自己獨到的技術,只有一個概念就成立了一個公司,造成了市場過度擁擠。

這只是一小部分,據《財經》雜誌報道,截至 2016 年 9 月,共有 32 家精準醫療公司完成融資,其中 A 輪 20 家、B 輪 11 家、C 輪 1 家;共有 9 家公司得到億元以上的融資。而在 2017 年大概有上千家公司擠進這個市場,但真正挖到金礦的並不多。

即使有類似華大基因這樣的龍頭公司的努力,上遊壁壘始終未被打破。這既是一個困境,又是一個機會——這意味著,誰先突破上遊技術,誰就有機會挑戰壟斷者的地位,甚至縮短產業鏈條,重構中下遊產業鏈。

二

「我們沒有接受他們的收購。原因是他們給出的價格遠遠低估了 Illumina 的市場份額和自身價值,」Illumina 全球副總兼首席官 Tristan Orpin 在羅氏開價 67 億美元、第二次對其邀約收購時表示。

羅氏和 Illumina 分別是各自領域的老大,前者占據體外診斷市場的三分之一,後者占據基因測序市場的 70% 以上。

然而間隔僅短短幾個月,羅氏再次邀約,價格漲了 15 億美元。面對羅氏的強勢入股,Illumina 管理層最終發動「毒丸計劃」,不惜以犧牲自身股價的行為,攤薄對方的股權,使得羅氏最終放棄。

表面上,這是一個大魚吃小魚的資本故事。以羅氏集團為龍頭的體外診斷目前有數千億元的全球市場。截止至 2016 年年初,羅氏以 2192.63 億美元排名全球藥企市值第二。而 illunima 的市值僅為羅氏的零頭。事實上,兩家公司的資本爭鬥的背後,是行業解決辦法之爭,是未來趨勢之爭。

未來診斷和測序將實現融合,融合過程中,診斷和測序誰的路線會最終勝出,誰就有可能領導這場趨勢變革。

而技術的叠代對這個行業的排名和市場占有率有著極大的影響,路線的選擇本質上就是技術叠代的比拼。

在這場戰爭里,羅氏扮演著臥薪嘗膽的角色——Illumina 曾通過技術將羅氏清出基因檢測市場,而羅氏正準備用更新的技術奪回市場主導權。

2007 年,羅氏曾是這個市場的王者。羅氏以 1.55 億美元現金和股票從 CuraGen 收購了開創二代基因測序技術先河的 454;並在此後的幾年里,羅氏憑借 454 成為二代測序市場的領頭羊。

而 Illumina 占下了這片江山。原因在於 2013 年,新上市的測序儀如 Illumina 的 MiSeq 等,通過價格的競爭,通過通量的競爭,對 454 技術帶來沈重的打擊。戰爭悄然結束,羅氏慘敗。2016 年羅氏黯然宣布關閉 454,並裁掉約 100 名員工。

羅氏的撤退並非意味著放棄這個市場,相反,它產生了對這塊市場極大的焦慮和欲望。因為它看見了,5-10 年之後,體外診斷市場很可能以基因測序為主,這意味著 5-10 年之後誰能夠掌握基因測序的關鍵技術,誰就有可能變成體外診斷市場的新領導者。

羅氏剛輸了一仗,而如果再輸下這一仗,那可能就是把龍頭老大的位置拱手讓給目前測序的老大 Illumina,甚至將被時代永遠地拋棄。

外界看來,illunima 是不怕這場戰鬥的。因為通過過一系列收購、戰略合作等手段,Illumina 業務範圍早已滲透測序行業上、中、下遊,連續多年被 MIT 評為「世界最智慧的公司」。

羅氏並未正面作戰,而是在前線修築戰壕——羅氏一直在布局基因測序,並且是更先進一代的技術。因為羅氏知道,這場戰役是技術叠代之爭,只有通過新一代技術,才能直接與 Illumina 競爭。羅氏以 3 億 5 千萬美元收購第四代基因測序技術公司 Genia。羅氏同時也布局了第三代,包括投資了 Pacific Biosciences 等公司。

第四代技術布局,或將成為羅氏的入場門票——現有的二代技術平臺上已經失敗了,所有人都在找一個新的突破口,就是往第四代這個技術走,並全力以赴在做第四代。

當前市場上,第二代是領先的,但存在明顯的兩大約束:一是需要分子擴增,二是使用光學系統檢測。先來說分子擴增:由於單個 DNA 分子產生的信號太弱,無法被檢測系統識別,需要進行生物放大。在放大的過程中,有的片段更容易被放大,有的較困難,這就產生了不均一性,最後導致有些片段的數量過低,在檢測過程中被漏掉,其所攜帶的信息也就丟失了。分子擴增流程還限制了讀長,即有效測序長度。Illumina 二代測序儀的最大讀長在 300 個堿基以下。對比一下測序的對象:人類生殖細胞(單倍體)的 DNA 總長 32 億對堿基;體細胞(二倍體)是生殖細胞 DNA 總量的兩倍,分布在 23 對染色體里,即 64 億對堿基;其中最短的 Y 染色體中 DNA 的長度也達到了 5900 萬個堿基。

用 300 個堿基長的片段拼出人類基因組單倍體是個什麽概念呢?如果人體 DNA 是一本書的話,需要把這個書撕碎成小碎片,然後再重新拼起來。那麽每個碎片有多小?打個簡單的比方:當下火爆的暢銷小說《權利的遊戲》5 部大約 200 萬字,相當於將每個字撕成 5 份,再拼成一整部書。可想而之,這是個如何複雜的過程。而越複雜的系統,出錯的可能越大,這是二代測序技術的一大短板。

再來說光學檢測系統的局限性。光學檢測系統已經為大眾熟知:照相機、手機鏡頭都屬於光學檢測範疇。攝影愛好者都知道,在低光環境下照相難度比較大,所需曝光時間長;這是因為光信號弱,需要通過時間代償來增加強度。二代測序中的光信號來自熒光標記,其強度相當於夜空里的並不明亮的星星。為了提高檢測準確率,除了使用上文提到的分子擴增,還需要用到靈敏的光學器件。如 Illumina 最新推出的 iSeq 就用到了 CMOS 光學傳感器。靈敏光學傳感器的成本較高,這也是二代測序儀價格較貴的原因之一。為了配合光學檢測系統,二代測序的測序流程都包含了循環同步洗脫程序,即每測一個堿基,都需要進行清洗以除去背景光學噪音。以 Illumina 為例,其采用的邊合成邊測序可逆終止子化學要求每延伸一個核苷酸,就要進行一個循環的熒光檢測,裂解熒光基團,洗脫。這是 Illumina 的標誌性技術,卻也有著不可忽視的缺點:測序時間長。

這兩個缺點造成了很多場景沒有辦法應用,比如走出大型檢驗中心直接進入基層醫院和診所,以及更廣闊的個人消費市場。技術叠代要做的事情就是解決這兩個問題。國際市場上主流測序平臺由美國 Illumina、Ion Torrent、 Roche 454、 Pacific Biosciences 這四大生產商制造。其中 Ion Torrent(2.5 代)和 Pacific Biosciences(三代)的技術是在 Illumina 上叠代的,但是仍未能撼動其市場地位。

這是因為 2.5 代和三代各有局限。2.5 代的代表是 Ion Torrent,其技術特點是使用離子感應場效應晶體管取代光學傳感器,簡單來說就是將複雜昂貴大型的超敏「照相機」換成了小型的芯片,用以檢測生物信號轉換成的電信號。這一變革大大降低了儀器成本,一舉占領了中國 50% 的市場。然而,其生物信號的產生依然依賴於焦磷酸測序技術,在精確度上無法與 Illumina 較量,並且沒有解決分子擴增步驟帶來的讀長短等問題。

第三代的突破在於去掉了分子擴增步驟,即所謂的單分子測序。單分子測序在生物學及臨床診斷領域具有劃時代的意義。分子擴增步驟會引入人為誤差,對一些需定量的應用顯著不利,如 RNA/cDNA 測序等。單分子測序解決了這一難題;而樣品制備步驟的大大簡化則滿足臨床診斷的訴求。然而,其配合單分子測序的檢測部件是比二代測序儀更為高精尖的光學儀器,因為失去了分子擴增帶來的信號放大,導致成本直線上升。以三代技術的傑出代表 Pacific Biosciences(PacBio)為例,其平均測序成本是 Illumina 的十倍以上。這在價格敏感度高的市場中競爭力不高。因此 PacBio 雖然在生物學上做出了重大突破卻只占有全球 3% 的市場份額。

第四代的出現是顛覆性的:不僅能做到單分子長讀長測序,還實現了檢測部件芯片化從而大大降低成本——第四代技術是單分子測序,核心在於長讀長、小型芯片化、適合臨床應用市場。這正是測序發展趨勢:測序和診斷的融合。

學術和工業界一致認為目前二代測序技術,最可能由第四代測序技術取代。

羅氏看到了這個機會,第四代技術有顛覆 Illumina 的可能。原因在於,測序真正運用到臨床診斷,因為精準醫療這個概念基本上也是建立在測試的基礎之上,所以要想把精準醫療真正運用到造福人類上的話,就要兩者相結合。

但 Illumina 主要壟斷的還是研究市場,二代技術的兩個局限,讀長短和價格高,制約它在臨床診斷上的應用。大部分手續相當複雜,整個測序流程非常複雜。

Illumina 要想進一步發展就要走出研究市場的局限性,就必須往診斷市場走。Illumina 自己也在布局第四代,早年投資了第四代公司 Oxford Nanopore。但因為商業化協議糾條款的紛問題,失去了對這公司的控制,這起投資最後成為了財務投資,對 Illumina 的戰略布局失效。這個公司在市場上融資非常成功,估值超過了十幾億英鎊。從另一個側面也說明了市場對第四代技術的信心。

田暉博士的團隊研究出了第四代的新路徑,通過智慧生物芯片解決上遊的痛點——從生物信號轉化,電信號檢測到生信處理,完成基因檢測。並且,智慧生物芯片具有高靈敏度、高通量的特點,方便快速檢測,小型廉價。這項技術能將整個產業鏈縮短,打破上中下三遊的布局——因為基因檢測能直接走進臨床診斷。

這是第一家第四代基因測序的中國公司,但不會是唯一一家。這個市場還在以超快的速度增長,根據摩根斯坦利的數據,2014 年基因測序市場規模是 160 億美金,到 2018 年可能會成長 3 倍,即 460 億美金。除了腫瘤檢測之外,產前預測等多個應用方案將帶動整個市場進一步繁榮。唯一需要的就是真正有技術壁壘的團隊加入進來。

匿名用戶

匿名用戶

Next Page