- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

貨幣「超發」之謎 Barrons

http://barrons.blog.caixin.com/archives/54619過去十幾年,中國的貨幣有沒有「超發」?房地產是否起到了吸收流動性的作用?從系統分析及控制論的角度看,這個問題並不複雜。

系統分析

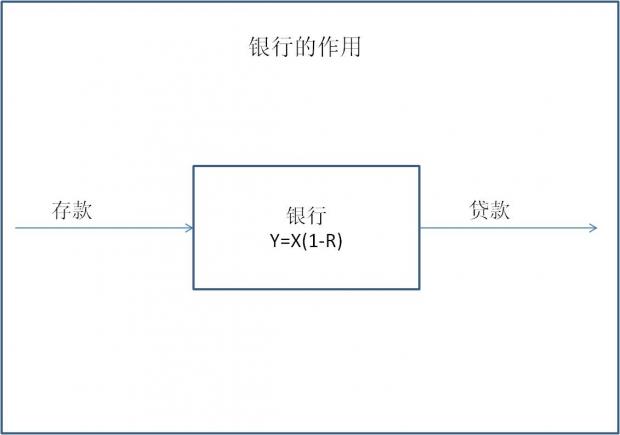

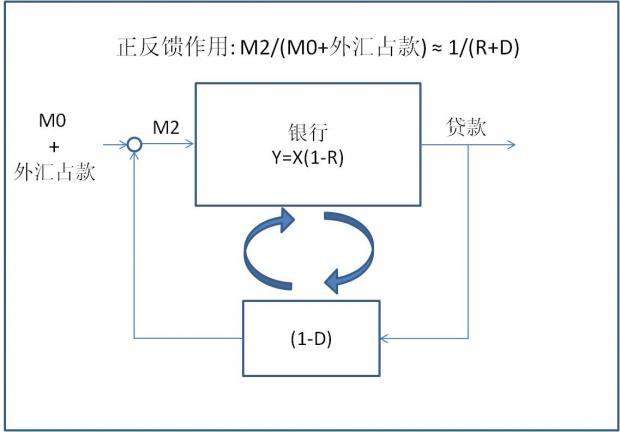

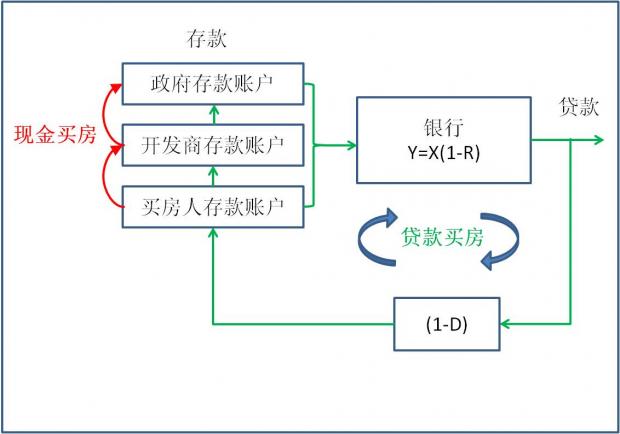

銀行的傳遞函數很簡單:Y=X(1-R)這裡的Y是輸出,X是輸入,R是實際儲備金率,包括法定儲備金和超額儲備金等。銀行的作用就是把存款轉化成貸款,由於儲備金的限制,銀行只能把一部分存款轉化成貸款,也就是說增益小於1。

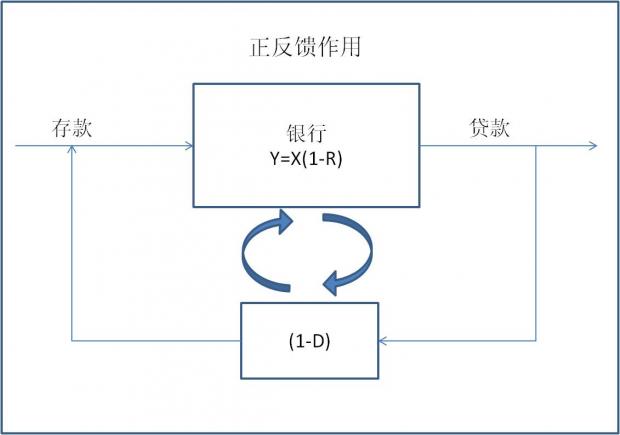

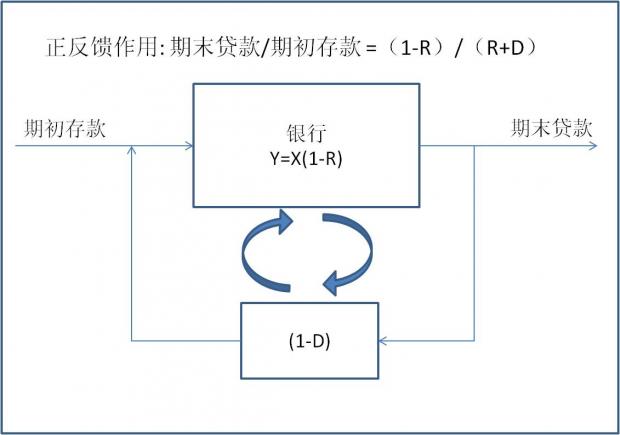

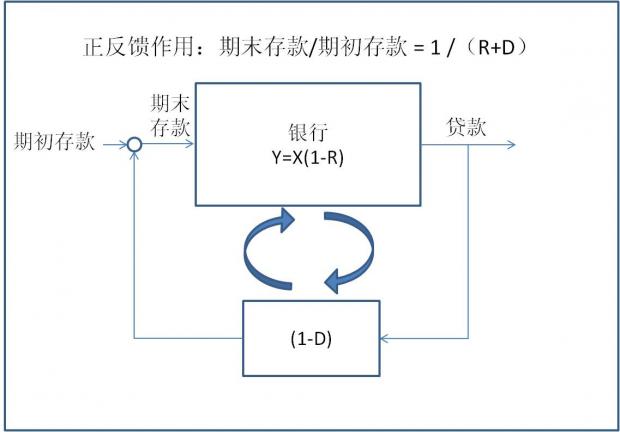

但是,部分準備金制度銀行系統的貸款並不是有去無回,而是以各種形式回到銀行系統,又變成了存款。在這個回流的過程中,存在一定的滯留,滯留率就是D。由於有了回路,銀行系統的運作就變成了一個正反饋的過程,逐漸放大。循環到最後,期末貸款與期初存款的比例與R和D相關。R和D越小,累計發放的貸款越多,這個比例越高。而期末存款與期初存款的比例也與R和D有關,這兩個係數越小,期末存款與期初存款的比例越高。

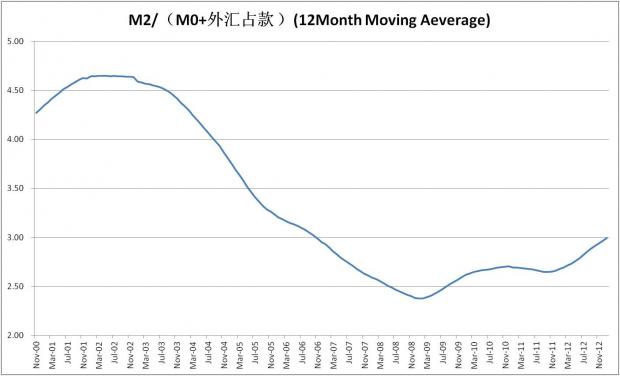

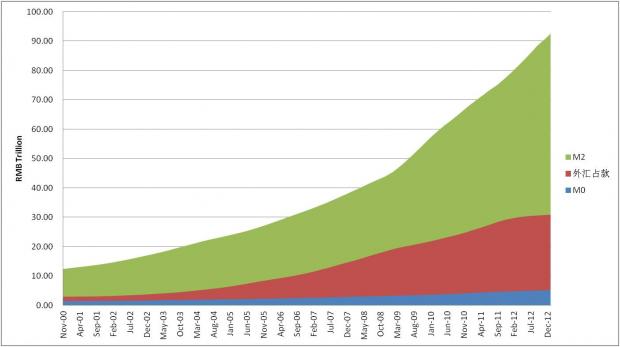

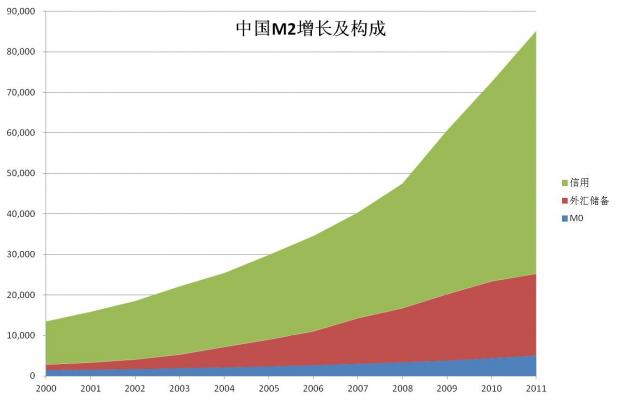

根據人民銀行的定義,流通中現金為M0;流通中現金+可開支票進行支付的單位活期存款+居民儲蓄存款+單位定期存款+單位其他存款+證券公司客戶保證金=M2。銀行系統中最初的存款是來自於現金,但外匯佔款也是重要的初始存款來源。如果用流通中貨幣M0加外匯佔款來近似期初存款,M2來近似期末存款,那麼用M2與M0加外匯佔款之合的比例就可以大概估算出R和D的值。從歷史數據看,M2/(M0+外匯佔款)目前在3左右,也就意味著R+D=33%左右。從2008年以來這個比例一直在上升,顯示系統的增益逐漸擴大。

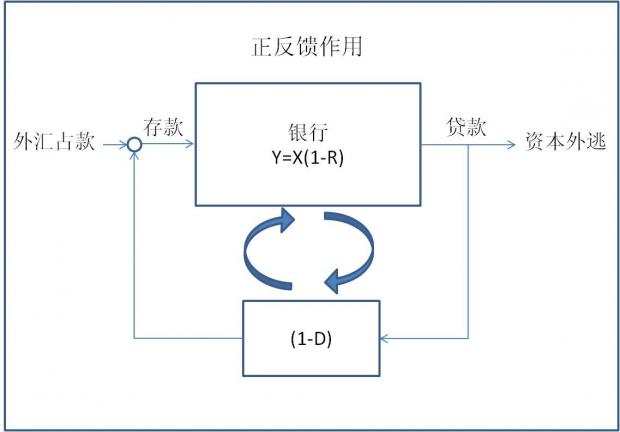

這種M2/(M0+外匯佔款)比例在2002年到2008年的趨勢是下降的,但是從2008年底開始上升,尤其是2012年更明顯,顯示出經濟系統的槓桿急劇增加。我推測是影子銀行以及銀行各種表外的運作讓實際的儲備金率逐漸下降,從而提高了槓桿率。但是,從控制論的角度看,銀行系統是典型的正反饋機制,存在內在的不穩定。如果系統的增益太大,系統會不穩定,甚至走向崩潰。當系統處於不穩定狀態時,任何擾動都會被正反饋系統放大,產生劇烈震盪。過去十幾年,對M2增長影響最大的已經不是流通貨幣M0,而是外匯佔款。當人民幣大幅度貶值,資本外逃時,外匯兌換流出,減少外匯佔款,M2就會急劇下降,產生緊縮。因此,保持幣值穩定與加強資本管制是這樣的高增益正反饋系統維持穩定的重要保障。

央行作為系統的控制者,所能控制的只有M0和系統增益,即準備金率R,但對外部的擾動如外匯佔款無法控制。所以從系統分析的角度看,央行並沒有超發貨幣M0,但外匯佔款讓央行被動的增加基礎貨幣。M2的爆發性增長是外匯佔款增長造成的,而系統增益曾經在2008年前下降,試圖對沖外匯佔款的影響。最近幾年,系統增益重新上升,整個銀行系統的槓桿是增加了,也越來越不穩定。所謂的「貨幣超發」其實來自於外匯佔款激增。外匯佔款帶來的基礎貨幣激增,通過銀行系統的正反饋造成了M2的快速增長。這是中國依賴出口的經濟模式造成的。這種模式輸出商品,輸入流動性,推動了過去十幾年經濟的高速發展,但也反過來影響了系統的穩定性。

房地產的作用

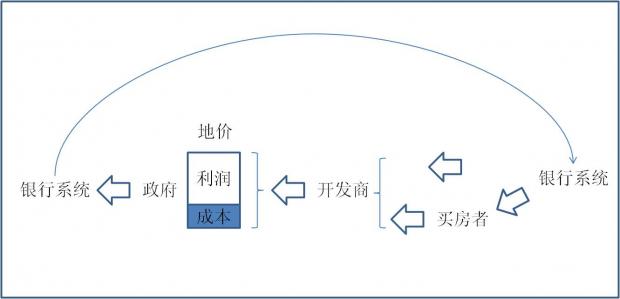

房地產是否吸收了流動性?一個人買房,無論是現金還是銀行貸款,最終都流向開發商。而開發商則把售房款用於支付買地款和建築成本。政府收到賣地款不會閒著,而是花出去,從而讓這些流動性最終又回到銀行系統的循環之中,變成存款然後再轉換為新的貸款。房地產如果現金購買,那只是在銀行不同存款賬戶之間的轉移,不會影響流動性。房地產如果貸款購買,銀行發出了貸款,就增加了信用,增加了流動性,推動了循環。所以房地產沒有「吸收」流動性,買房的錢沒消失,也沒有固化。可以看出,房地產是流動性(信用)創造的重要環節。但是,流動性並沒有在房地產中固化停滯,而是不斷參與銀行系統的流動。因此,房地產並沒有吸收流動性。與之相反,房地產反而是創造流動性的一個重要環節。

投資者的賭性 Barrons

http://barrons.blog.caixin.com/archives/53518「職業投資行業對沒有賭性的人是無法承受的單調與苛刻。而對有賭性的人,他必須為其賭性付出相應的代價。」---凱恩斯《通論》第十二章

作為一個職業投資者,他應該深知投資是一個非常個性化的行業。投資的方式成千上萬,反映了投資者不同的個性。但是,作為一個整體,「賭性」是職業投資者繞不過去的坎。即使是巴菲特這樣長線的投資者,都承認自己喜歡打賭。那些短線投資者就更不能免俗。其實這是一個自我選擇的過程。正如凱恩斯所說,職業投資對於沒有賭性的人是無法承受的單調與苛刻。只有那些骨子裡有些賭性的人才會選擇投資作為長期的職業。「賭性」對投資者的影響,潛移默化,但效果卻巨大而深遠。

賭性的根源:無意識區域

現代科學的研究似乎已經找到了人類賭性的根源,那就是大腦無意識區域。人的思維與情感受大腦無意識區的影響大大超出絕大多數人的認識。人並不瞭解自己最深層次的情感機理,尤其是大腦「無意識」區域的情況。人類的大多數決策是由大腦的無意識區域而不是有意識區域作出的。因為有意識區域處理能力太小,而且接受的信息是經過延遲的,只適合處理少量重要信息。這可以解釋為什麼投資是一項簡單卻困難的活動?人類大腦處理信息的方式,天然的,無意識的快速決策反應與投資的內在規律背道而馳。

為了測試人類大腦的無意識區域對人的影響,在一個實驗中,試驗人員給幾組試驗對象注射腎上腺激素,讓實驗對象心跳加快血壓升高。這時,讓實驗對象加入一個小組。當組裡摻雜了一個喜形於色的「托」時,大多數人感到的情緒是快樂,當組裡摻雜了一個怨天尤人的「托」時,大多數人感到的是憤怒。而對照組沒注射激素就沒有此感覺。人們把激素帶來的心跳加快,呼吸急促解釋為相應的情感。在另一個試驗中,一個美女在萬丈深淵之上一個岌岌可危的小橋對一些路過男性做問卷調查,並留下自己的電話。在這之後,這個美女接到電話的比例非常高,遠遠高過在安全的平地之上所做的同樣試驗。人們把危險帶來的強烈興奮誤認為是心動。同樣的道理,恐怖片對情侶也有類似的作用。

對大腦的實時CT掃瞄研究發現,大腦的邊緣系統(LimbicSystem),這個原始的,與情感而不是理性相關的區域主宰了人的貪婪與恐懼情緒,進而影響了人的投資決策。大腦的伏核NucleusAccumbens (NAcc)推動人類尋求回報,而大腦的前島AnteriorInsula則讓人規避風險。當大腦的這兩部分主宰人的投資行為時,人往往容易犯更多的錯誤。試驗發現,當一個人的投資獲得良好的回報後,大腦的伏核變得興奮(圖中紅色區域),促使人變得更貪婪,尋求更具風險的投資。而當一個人的投資遭受損失後,大腦的前島變得興奮(圖中藍色區域),促使人變得恐懼,尋求更安全的投資。不幸的是,這種人類原始本能驅使的投資方式往往讓人投資失敗。

人的賭性,源於大腦的無意識區,是人性深處的原始動力。有人說賭博是對不懂概率的人所收的稅。其實,即使懂得概率,人性的弱點仍然會讓很多人對賭趨之若鶩。賭博,與股市一樣,都是對人性弱點的稅收。

賭性的影響:生存與毀滅

從數學上看,投資與賭博沒有本質的區別,都是在高度不確定的條件下進行決策。在賭博中,押注太小無法獲得大的回報,但押注太大會造成毀滅性的後果,導致賭徒的毀滅(Gambler'sRuin),損失所有本金。而那些賭性太重的人,往往傾向於過度押注。有著這種習慣的人,每天都走在毀滅的邊緣,只不過命運的骰子還沒有最後宣判。現代的投資工具多種多樣,高槓桿更是可以放大一切,包括風險。這讓賭性太重的人更可以孤注一擲,也就離毀滅更近一步。

與投資者類似,創業者的賭性也起著決定性的作用。創業初期,FedEx曾經由於得不到一筆貸款,面臨困境。創始人FrederickW.Smith孤注一擲,拿了公司最後的一筆5000美金去拉斯維加斯賭二十一點,贏了27000美元。他用這32000美元讓公司渡過了難關。否則,就沒有今天的聯邦快運。創業者的賭性由此可見一斑。生存者偏見(SurvivorBias)讓人們認為這種極端的賭性能夠成就事業。但是,事實是大多數不那麼幸運的創業者都被這種極端的賭性所毀滅。

人的賭性,來自人類自身。DNA從根本上決定了一個人的大腦結構與對外界刺激的反應。那些天生賭性過強的人,其實每天都是走在通向毀滅的道路上,只不過暫時僥倖生存。因此,賭性太強的人應該遠離投資,尤其是職業投資,以避免毀滅的命運。

人生的痛苦,很多都是因為想改變一些無法改變的事實,如自己的DNA。或者認識不到世界是如此隨機與偶然,總想尋求各種解釋,總是尋找必然。與其自尋煩惱,倒不如順其自然,遠離塵囂,感受世界的隨機與偶然,經歷自己獨特的人生旅程。

投資者的困境 Barrons

http://barrons.blog.caixin.com/archives/52432投資這一行,每天面對的都是隨機與偶然。這個世界比絕大多數人所認為的要更加隨機,更不確定,更具有風險。偶然是常態,必然是極端。作為一個股市投資者,他/她總是面臨著這樣那樣的困境。這些困境讓職業投資者面對痛苦的選擇。

投資者的困境之一:資金的困境。

投資者的資金有多長線,投資的期限就有多長線。對公司基本面的分析,基於事實與邏輯,很多是客觀的。但是還有很多主觀的判斷,而且很大一部分因素是不確定的。市場先生在短期是投票機,並不一定反映基本面。因此,股市在短期並不是一個好的投資判斷標準。當股市的方向與你的判斷相反時,你無法知道誰對誰錯。只有長期的檢驗才更可靠,但長期我們都死了,尤其是職業投資者所能獲得的資金生命可能只有短短的一兩年,根本無法承受大幅度的波動。你是願意堅守正確的判斷,承受短期的波動,從而失去60%所管理的資金,還是追逐趨勢,獲得短期業績,保持資金,卻讓客戶在長期受到損失?最簡明的道理,你是願意選擇正確還是願意選擇賺錢?這是一個非常艱難的抉擇。因此,很多人選擇隨波逐流,甚至加入泡沫。這就是投資的職業風險與困境。

投資者的困境之二:分析的困境

大多數投資者都進行一定的分析,然後才作投資決策。但是,這些分析的侷限性是非常大的。證券分析的奠基人格雷厄姆對證券分析的侷限性的認識非常清楚:

「一定要記住,分析師所揭示的事實,第一,不一定是全部事實;第二,不一定是不變的事實。他研究的結果只是對過去的描述,只不過更接近正確的版本。當他獲得信息時,或者當市場終於要對信息作出反應時,這個信息可能已經失去了相關的意義。」

分析到底有沒有用?

在《證券分析》一書中,格雷厄姆這樣問道:「股票分析在什麼程度上是一種有效的,真正有價值的活動?在什麼程度上只不過是一項空洞卻必不可少的儀式,用來參與對商業和股市之未來的賭博。」

他的回答很不樂觀:「對典型的股票——也就是從清單裡隨機抽出的樣本進行分析,無論有多詳細,都不太可能產生可靠的結論,用來判斷股票的吸引力或者真實價值。但是,在個別的情況下,通過分析的過程也許可以產生相當確信的結論。」

他的推論是:「分析只有對特殊的股票才是有效的或者有科學價值的。對於大多數股票來說,分析必須被看作是某種可疑的投機判斷的輔助工具,或者雖然無法計算出價值但是為了必須算出個數來所進行的虛幻的方法。」

這樣的話語出現在名為《證券分析》的書裡,頗具諷刺意味。但是,這也反映出格雷厄姆對證券分析所持的現實態度。

另一方面,即使你的分析是正確的,市場卻可以長時間保持非理性,讓你的分析無用武之地。正如凱恩斯所說,「市場能保持非理性很長時間,長到超過你能保持償債能力而不破產的時間。」因此,我認為格雷厄姆下面的話不僅對證券分析,對現實生活也很有意義。

「Itis always good to know the truth, but it may not always be wise toact upon it, particularly in Wall Street.」

「掌握真理總是有益的,但據此行事則未必總是明智的,在華爾街尤其是如此。」

投資者的困境之三:複雜的困境

雖然證券分析具有各種侷限性,但相對宏觀分析與市場分析,其實還是相對簡單容易的。因為無論定性還是定量,基本面的各種因素是處於有序的狀態中,不確定的是未來的參數,但這種不確定可以用安全邊際來應對。而股票市場與宏觀經濟是複雜系統,甚至可能是混沌系統,處於不斷的循環反饋之中,任何微小的參數變化都有可能在未來造成重大的影響,這就是所謂的「蝴蝶效應」。而且,分析者自身也是循環反饋的一環,「不識廬山真面目,只緣身在此山中」。因此,對市場及宏觀經濟的分析,除了極少數特例,幾乎不可能分析對。

股市是一個典型的複雜系統,存在自組織臨界現象。無需外界的作用,這個複雜系統內在的自組織會讓平時處於「亞穩定」狀態的系統進入臨界狀態,這就是泡沫。泡沫可能是投資者所面臨的最複雜的現象之一。面對泡沫,即使是地球上最好的投資者也要受到重大挑戰。互聯網泡沫期間,巴菲特受到華爾街的譏笑,老虎基金的創始人,對沖基金傳奇朱利安·羅伯遜不得不關閉他的基金,而以賣空見長的詹姆斯·查諾斯(JamesChanos)則遭受了重大損失。而那些加入泡沫,享受了短暫狂歡的投資者,在泡沫過後則大多受到了巨大的損失。

投資者的困境,是每一個職業投資者難以擺脫的命運。

歷史的穿行者 Barrons

http://barrons.blog.caixin.com/archives/38258我們都只是歷史的穿行者,但旅途不必由一個人完成。不管怎樣,我們將繼續穿行。

初到法國的美國建國之父約翰·亞當斯(JohnAdams)被法國人恥笑不懂音樂和藝術。但他回答:「我必須學習政治與戰爭,我的兒子們應當學習數學、哲學、地理、自然歷史、造船、航海、商業與農業,這樣他們的孩子們才有權利學習繪畫、詩歌、音樂、建築、雕塑、繡帷和陶藝。」

這是HBO歷史劇《約翰·亞當斯》中的一幕,令人印象深刻。亞當斯的話並非虛構,而是根據真實史料改編,內容來自於1780年5月12日亞當斯寫給妻子阿比蓋爾的一封信。這段話提醒我們,今天的一切不是憑空而來,而是歷史的延續。回顧歷史,其實我們只是在繼續前人的旅程。而之前的道路則早就由前人鋪就。今天美國的地位與實力,基礎來自於高瞻遠矚,洞視歷史的奠基者的努力。如果一個社會的精英沒有信仰與理想,狹隘短視,貪戀權力與財產,恐懼大眾分走自己的權與錢,他們是不會為後人做出犧牲的。這些人,工於心計,善於權謀,是厚黑學與成功學的大師。他們的所作所為,更像是在後人前行的路上砌牆。而那些不幸的後人,則可能陷入無盡的惡性循環,萬劫不復,被迫只能永遠學習政治與戰爭。

前人栽樹,後人乘涼。前人的遠見,即使是幾百年後,也會讓後人受益。歷史劇《約翰·亞當斯》中,亞當斯為了推動《獨立宣言》,進行了一場充滿激情的演講,最終促使第二次大陸會議通過了這一歷史性的文件,促成了美國的建立。從這段演講,可以看出他對美國未來的憧憬。這段演講也是基於真實的歷史文獻創作的:

「Objects of the most stupendousmagnitude. Measures which will affect the lives of millions — bornand unborn — are now before us. We must expect a great expense ofblood to obtain them, but we must always remember that a freeconstitution of civil government cannot be purchased at too dear arate as there is nothing on this side of Jerusalem of greaterimportance to mankind.

My worthy colleague fromPennsylvania has spoken with great ingenuity and eloquence. He hasgiven you a grim prognostication of our national future. But wherehe foresees apocalypse, I see hope. I see a new nation ready totake its place in the world, not an empire, but a republic.And a republic of laws, not men! Gentlemen, we are in thevery midst of revolution; the most complete, unexpected andremarkable of any in the history of the world.

How few of the human race haveever had an opportunity of choosing a system of government forthemselves and their children?

I am not without apprehensions,gentlemen. But the end we have in sight is more than worth all themeans. My belief says that the hour has come. My judgment approvesthis measure and my whole heart is in it. All that I have, all thatI am and all I that I hope in this life I am now ready to stakeupon it.

While I live, let me have acountry. A free country!」

最宏偉壯麗的目標。這個議案將影響數以百萬人的命運,已經出生和尚未出生的人。現在,這個議案擺在了我們面前。我們必須做好用巨大的血的代價來實現這些目標的準備。但同時我們必須永遠記住,一個公民政府的自由憲法,用再昂貴的價格也買不來,因為這個世界上,再沒有什麼比這對人類更重要了。

我尊敬的來自賓西法尼亞的同僚,巧妙而又雄辯地進行了演講。他對我們國家的未來給出了悲觀的預言。但是,他預見災難的地方,我看到希望。我看到一個新的國家躍躍欲試,準備在世界佔有一席之地。這個國家不是一個帝國,而是一個共和國。一個法治而不是人治的共和國。先生們,我們正處於革命之中,一場世界歷史上最徹底,最出乎意料和非同尋常的革命。

從古至今,人類極少有機會為他們自己及孩子們選擇一個政府制度。

我並不是沒有擔憂,先生們。但是我們所憧憬的目標值得付出所有的努力。我的信仰告訴我,這一時刻已經到來。我的判斷贊同這一議案。我全心全意贊同。我願意為此搭上我此生中所有的一切,我所擁有的,我所代表的,我所希望的。

在我有生之年,讓我擁有一個國家,一個自由的國家!

http://www.youtube.com/watch?v=sQpvbbd6DkI

(這段演講的視頻需要穿牆觀看。)

泰坦尼克號的甕模型 Barrons

http://barrons.blog.caixin.com/archives/39737甕模型(UrnModel):一個甕中最初有黑白球若干。從中任意拿出一個球,如果是黑球就把原來的球放回去,並再加一個黑球進去。如果是白球就把原來的球放回去,並再加一個白球進去。一段時間後,黑白球的比例趨於穩定。但是,黑球與白球的最終比例與初始比例無關,而與開始階段取出的黑白球的隨機狀況有關。

在這個實驗最開始的時候,所有的可能性都是並存的。進程開始時,最初拿出來的黑白球比例完全是隨機的。加入同顏色的球是一種模仿行為,具有正反饋的效果。隨著進程的演變,這種正反饋,逐漸強化並固化了最初的隨機狀態,把進程變成了一個不可逆過程,最終進入穩定狀態。最後,一個顏色的球佔總數的比例可以是0和100%之間的任意一個數。

在股票市場,相互模仿造成的羊群效應非常明顯。資產價格就是非常明顯的信號,其變化能影響眾多模仿者的行為。當股市正常時,市場參與者意見迥異,有買有買,形成市場的正常流動。這種內在的平衡機制類似於負反饋,讓股市圍繞基本面上下波動,但最終仍然追尋基本面發展的方向。由於影響股市的諸多因素是隨機的,股市的變化也是隨機的,股市無法預測。而當股市的變化(如超指數的增長/下跌)觸發了模仿者的正反饋行為,則隨機的變化被正反饋所強化,股市就進入了受羊群效應驅動的模式。這時候,股價可能背離基本面很遠,而且保持很長的時間。這就是凱恩斯所說的「市場能保持非理性很長時間,長到超過你能保持償付能力而不破產的時間。」這時候的市場不再有效,市場的行為雖然瘋狂,但變得可以預測。

研究表明,股市僅在約2.5%的時間裡處於無效的泡沫狀態。而泡沫,尤其是上漲型泡沫的形成、發展、成熟、破滅並不是一個轉瞬即逝的短暫過程。比如著名的1987年股災其實就是一個資產泡沫的劇烈破滅,而這個泡沫的最初形成要追溯到1983年底,1984年初。這個影響深遠的資產泡沫,其形成、發展、成熟、破滅的過程歷時三年十個月。在這段時間裡,市場參與者的模仿行為形成了資產價格的正反饋,把最初的隨機狀態強化、固化,直到走向泡沫不可避免的最終命運----破滅。

一個社會的演變也許有點類似甕模型。人類文明的發展傳承,很大一部分來自於模仿。社會演變的早期,很多狀況是隨機的,未來發展的所有可能性都是並存的。由於社會自身存在大量的模仿行為,逐漸對最初的隨機狀態進行強化、固化。而一旦某個隨機狀態被固定下來,其它所有的可能性就會消失。想要改變固有的狀態非常困難,幾乎是不可能的。這時候的系統走向是可以預測的,其命運已經注定。只有當系統重置,所有的可能才會重新出現。這就如同《泰坦尼克》的導演詹姆斯·卡梅隆所說的,泰坦尼克是關於人類傲慢與自大的寓言。巨型的機器,人類創造的系統,以無比巨大的勢頭向前衝,已經無法轉彎,無法停止,也就無法避免災難。我們已經看到冰山,但我們無能為力。我們無法轉彎是由於系統的慣性,政治上的,商業上的。太多人從這個系統中賺錢,他們有權有勢,他們不想放棄。直到我們的生命真正處於危險之中,我們才會知道大家真實的反應。

The World As I See It Barrons

http://barrons.blog.caixin.com/archives/37301人並不自由,也不獨立,但人生並不在終點結束。個人只是時間洪流中的一粒塵埃,其存在依賴於無數的其他人,並受到這些人的影響。這些人有可能是同時代的人,也可能是很久以前的古人。他們的思想,他們的行動,影響了今天的我們。而我們今天的思想與行為,也將影響無數人,包括已出生和尚未出生的人。人可以沒有信仰,可以不相信因果報應,可以不相信來世,但人們今天的言行必將影響未來無數代人的命運。一個人,尤其是公眾人物,其歷史地位不取決於精心編織的公關形象,而是取決於其言行對未來的影響。在我看來,今天很多人的言行,是在透支未來無數代人的幸福。從這個意義上講,因果報應是切切實實存在的。無需來世,今後的人們將做出判斷。

(註:以下只是根據我的理解所翻譯,一切以原文為準。)

我的世界觀

愛因斯坦

我們這些終有一死的凡人是如此奇特。我們每個人都只在這世界做短暫的停留,卻從不知停留的目的,儘管有時會自認為領會了人生的真諦。無需更深的思考,一個人從日常生活可知,我們是為了他人而存在。首先,為了那些親近的人活著,因為我們的幸福完全有賴於他們的歡笑和福祉。其次,為了眾多陌生的人活著,因為他們的命運牽動我們的同情心,把我們和他們聯繫在一起。每天我都無數次提醒自己,我內在和外在的生命倚賴他人的勞動,那些活著和死去的人們的勞動。因此,我必須發揮自己的努力,做出與我已經得到和正在得到的一樣多的貢獻。簡樸的生活對我有強烈的吸引力。我常常因意識到過分佔有了同胞們的勞動而感到壓力。我認為階級差別是不公正的,終究還是憑藉暴力維持。我還認為簡單低調的生活對所有人都有益,無論在物質上還是精神上。

我根本不相信哲學意義上的人類自由。每個人的行為不僅是外部所迫,更是內心所驅。叔本華說「人可以做他想要的,但無法決定他想要什麼。」這句話從青年時代起就一直對我是個非常真切的啟示。在我自己和他人的生活中遇到挫折時,這一直是我心靈的慰籍。這同時也是我寬容之心的無盡源泉。這種領悟幸而減緩了容易讓人感到無助的責任感,也避免了我們對自己和他人過分認真。這尤其有助於形成一種給幽默其應有地位的人生觀。

我總認為從客觀的角度看,探尋一個人自身或所有生物存在的意義或目的是荒謬的。但每個人總有一些理想來決定他努力的方向與個人判斷。從這個意義上講,我從來不把安逸享樂本身看作目的。我把這種以安逸享樂為目標的倫理基礎稱作豬欄理想。一直以來,有一些理想在我人生路上一次又一次啟發了我,給了我新的勇氣去樂觀面對生活,這些就是:真、善、美。如果沒有志同道合者的惺惺相惜,沒有對客觀世界的全神貫注,沒有永無止境的在藝術與科學領域的探索,對我來說,生活就會是空虛的。人類通常為之努力的庸俗目標:財產、功名、奢華,在我看來毫無價值。

我強烈的社會正義與社會責任感,總是與我突出的避免直接與人及社會接觸的傾向形成奇怪的對比。我特立獨行,從沒有全心全意地屬於我的國家,我的家,我的朋友,甚至我的直系親屬。在面對所有這些聯繫時,我從沒有放棄距離感與對孤獨的渴望,而且這種感覺隨著年齡與日俱增。一個人清楚地意識到,與他人的相互理解與共鳴是有限的,卻並不因此而感到遺憾。這樣一個人,毫無疑問,會失去一些天真和無憂。但另一方面,他能在很大程度上獨立於他人的意見、習慣與判斷,避免把自己內心的平衡建立在這些脆弱的基礎之上。

我的政治理念是民主。讓每個人作為個體受到尊重而不讓任何人作為偶像受到崇拜。我自己一直受到了過分的讚美與崇敬,這並不是因為我自己的過錯,也不是我自己的功勞,而只是命運的嘲弄。造成這種情況的原因可能是由於很多人無法實現的渴望。他們渴望理解一些理念,而我憑藉微薄的力量與不懈的努力得到了這些理念。我非常清楚,一個組織要實現其目標,就必須有一個人進行思考與指令,並承擔總的責任。但是,這種領導方式決不能是強迫的。人們必須能選擇他們的領袖。在我看來,依靠壓迫的專制制度會很快腐化墮落。因為暴力總是招引品德低下的人。我相信這是一個亙古不變的道理,天才的暴君總是由惡棍來繼承。由於這個原因,我一直強烈反對目前在意大利和俄國所見的政治制度。今天歐洲存在的問題讓民主制度受到懷疑。但這不應歸咎於民主的原則本身,而是由於缺乏穩定的政府及選舉系統的客觀因素。我認為從這點來說,美國找到了正確的道路。他們的總統由選舉產生,而且有足夠長的任期與充分的權力去真正履行他的職責。另一方面,我對德國政治系統中最讚賞的是,在個人遇到疾病或者急需的情況下,政府給個人提供更廣泛的支持。在我看來,人類生命中壯麗多彩的篇章中,最有價值的不是政治上的國家,而是有著創造性,感覺敏銳的個體,以及他們鮮明的個性。只有這些個體才創造出高尚與崇高。而廣大庸眾則既不善思也不善感。

這個話題觸及了我痛恨的庸眾生活中最醜陋的一面,軍隊制度。一個人居然對四人一組隨著軍樂隊的節奏列隊前行而感到歡樂,這簡直讓我鄙視。給他一個大大的頭腦簡直是錯誤。沒有保護的簡單反射的脊髓對他就足夠了。軍隊制度這一人類文明罪惡的根源應該盡快被清除。英雄主義的命令,冷血的暴力,和以愛國主義為名的可惡蠢行,我強烈憎恨這些!對我來說,戰爭是卑劣而骯髒的。我寧願被千刀萬剮,也不願參與這種可恨的事情。我人類的看法甚高,如果人民的良知不被商業和政治利益通過學校與媒體系統化的腐蝕,戰爭這一人類社會的怪胎早就消失了。

我們所能擁有的最美的體驗是神秘感。真正的藝術與真正的科學發源於這種基本的情感。體驗不到神秘感的人,他不再好奇,不再驚嘆,如行尸走肉,雙目暗淡。正是這種對神秘的體驗,甚至摻雜了恐懼的情感,才催生了宗教。我們知道存在一些我們無法洞察的東西,我們所感受到的最深奧的理性和最絢麗的美,也只能以其最原始的形式而被我們的心智所理解。這種認知和情感構成了真正意義上的宗教信仰。從這個意義上說,而且只是從這個意義上說,我是個虔誠的信教者。我無法設想一個獎懲他所創造之物的上帝,或者上帝也有著我們自己所體會的那種意志。我不能,也不願設想一個人能逃脫他身體的死亡。讓那些脆弱的靈魂,無論是出於恐懼還是愚蠢的利己思想,去珍視如此的想法。我滿足於生命的永恆之神秘,滿足於覺察並窺視現存世界的奇妙結構。我全心致力於領悟那種在自然界中所展現出的深奧理性的一部分,即便是滄海一粟,我也心滿意足。

The World As I See It

AlbertEinstein

How strange is the lot of usmortals! Each of us is here for a brief sojourn; for what purposehe knows not, though he sometimes thinks he senses it. But withoutdeeper reflection one knows from daily life that one exists forother people – first of all for those upon whose smiles andwell-being our own happiness is wholly dependent, and then for themany, unknown to us, to whose destinies we are bound by the ties ofsympathy. A hundred times every day I remind myself that my innerand outer life are based on the labors of other men, living anddead, and that I must exert myself in order to give in the samemeasure as I have received and am still receiving. I am stronglydrawn to a frugal life and am often oppressively aware that I amengrossing an undue amount of the labor of my fellow-men. I regardclass distinctions as unjustified and, in the last resort, based onforce. I also believe that a simple and unassuming life is good foreverybody, physically and mentally.

I do not at all believe in humanfreedom in the philosophical sense. Everybody acts not only underexternal compulsion but also in accordance with inner necessity.Schopenhauer's saying, 「A man can do what he wants, but not wantwhat he wants,」 has been a very real inspiration to me since myyouth; it has been a continual consolation in the face of life'shardships, my own and others', and an unfailing well-spring oftolerance. This realization mercifully mitigates the easilyparalyzing sense of responsibility and prevents us from takingourselves and other people all too seriously; it is conducive to aview of life which, in particular, gives humor its due.

To inquire after the meaning orobject of one's own existence or that of all creatures has alwaysseemed to me absurd from an objective point of view. And yeteverybody has certain ideals which determine the direction of hisendeavors and his judgments. In this sense I have never looked uponease and happiness as ends in themselves--thisethical basis I callthe ideal of a pigsty.The ideals which have lighted my way and timeafter time have given me new courage to face lifecheerfully, havebeen Kindness, Beauty, and Truth. Without the sense of kinship withmen of like mind, without theoccupation with the objectiveworld,the eternally unattainable in the field of art and scientificendeavors, life would have seemed to me empty. The triteobjects ofhuman efforts--possessions, outward success, luxury--have alwaysseemed to me contemptible.

My passionate sense of socialjustice and social responsibility has always contrasted oddly withmy pronounced lack of need for direct contact with other humanbeings and human communities. I am truly a 「lone traveler」 and havenever belonged to my country, my home, my friends, or even myimmediate family, with my whole heart; in the face of all theseties,I have never lost asense of distance and a needforsolitude--feelingswhich increase with the years. One becomessharply aware, but without regret, of the limits of mutualunderstanding and consonance with other people. No doubt, such aperson loses some his innocence and unconcern; on the other hand,he is largely independent of the opinions, habits, and judgments ofhis fellows and avoids the temptation tobuild his inner equilibriumuponsuch insecure foundations.

My political ideal is democracy.Let every man be respected as an individual and no man idolized. Itis an irony of fate that I myself have been the recipient ofexcessive admiration and reverencefrom my fellow-beings,through nofault, and no merit, of my own. The cause of this may well be thedesire, unattainable for many, to understand the fewideas to whichI have with my feeble powers attained through ceaseless struggle. Iam quite aware that it is necessary for the achievementof theobjective of an organization that one man should do the thinkingand directing and generally bear the responsibility.But the ledmust not be coerced, they must be able to choose their leader. Anautocratic system of coercion, in my opinion, soon degenerates. Forforce always attracts men of low morality, and I believe it to bean invariable rule that tyrants of genius are succeeded byscoundrels. For this reason I have always been passionately opposedto systems such as we see in Italy and Russia today. The thing thathas brought discredit upon the form of democracy as it exists inEurope today is not to be laid to the door of the democraticprincipleas such, but to the lack of stability of governments andto the impersonal character of the electoral system. I believe thatin this respect the United States of America have found the rightway. They have a President who is elected for a sufficiently longperiod and has sufficient powers really to exercise hisresponsibility.What I value, on the other hand, in theGermanpolitical system is the more extensive provision that itmakes for the individual in case of illness or need. The reallyvaluable thing in the pageant of human life seems to me not thepolitical state,but the creative, sentient individual, thepersonality; it alone creates the noble and the sublime, while theherd as such remains dull in thought and dull infeeling.

This topic brings me to that worstoutcrop of the herd life, the military system, which I abhor. Thata man can take pleasure in marching in fours to the strains of aband is enough to make me despise him. He has only been given hisbig brain by mistake; unprotected spinal marrow was all he needed.This plague-spot of civilization ought to be abolished with allpossible speed. Heroism on command, senseless violence, and all theloathsome nonsense that goes by the name of patriotism--howpassionately I hate them!How vile and despicable seems war to me! Iwould rather be hacked in pieces than take part in such anabominable business. My opinion of the human race is high enoughthat I believe this bogey would have disappeared long ago, had thesound sense of the peoples not been systematically corrupted bycommercial and political interests acting through the schools andthe Press.

The most beautiful experience wecan have is the mysterious.It is the fundamental emotion whichstands at the cradle of true art and true science. Whoever does notknow it and can no longer wonder, no longer marvel, is as good asdead, and his eyes are dimmed. It was the experience ofmystery--even if mixed with fear--that engendered religion. Aknowledge of the existence of something we cannot penetrate,ourperceptions of the profoundest reason and the most radiant beauty,which only in their most primitive forms are accessible to ourminds--it is this knowledge and this emotion that constitute truereligiosity; in this sense, and in this alone, I am a deeplyreligious man. I cannot conceive of a God who rewards and punisheshis creatures, or has a will of the kind that we experience inourselves. Neither can I nor would I want to conceive of anindividual that survives his physical death; let feeble souls, fromfear or absurd egoism, cherish such thoughts. I am satisfied withthe mystery of the eternity of life and with the awareness and aglimpse of the marvelous structure of the existing world, togetherwith the devoted striving to comprehend a portion, be it ever sotiny, of the Reason that manifests itself in nature.

萬劫不復的是柳傳志 Barrons

http://barrons.blog.caixin.com/archives/35796柳傳志最近聲稱中國「一人一票萬劫不復」。他說:「我們如果現在就一人一票,大家肯定贊成高福利、分財產。還保護什麼私人財產,先分完再保護,完全有這種可能。它會一下把中國拉入萬劫不復的場景。」 http://www.jrjia.com/2012/02/18/1375.shtml

其實這是一個有著沉重原罪的企業家的深深恐懼。聯想控股的原罪: http://barrons.blog.caixin.com/archives/17260從制度的空隙與缺陷中獲得生存,獲得巨大的利益,這是一個精明的商人會做的事情。但不甘於悶聲發大財,而對政治妄加評論,用商業的既得利益思維去解釋一切,這樣做不僅不智,更將老柳多年來苦心經營的高大的商業教父形象打入了萬劫不復的境地。

總在黑暗中吸血的吸血鬼不會渴望陽光。他們會恐嚇每一個人「太多陽光有害健康!」。但終有一日,陽光穿透黑暗,光芒萬丈,吸血者灰飛煙滅,萬劫不復。

創新的精神 Barrons

http://barrons.blog.caixin.com/archives/27220創新是一件極為不確定的事。做這樣一件成功的幾率很小,失敗的可能很大的事情,需要一種精神而不是理性的計算。凱恩斯說「我們積極行為的很大一部分依賴心血來潮式的樂觀而不是數學計算,無論是道德,享樂,還是經濟方面。」如果沒有這種樂觀的精神,沒有強烈的好奇心,沒有對新生事物的熱愛,沒有人會只因為對金錢的渴望而進行創造活動。

一個原創的想法,就如同孩子。經歷了長時間的孕育,痛苦的過程,可能中途夭折,但卻從無到有,逐漸成熟長大。雖然在外人眼裡可能不算什麼,但在父母眼裡,自己的孩子總是最好的。如果父母發現自己的孩子被拐走,被摧殘,被傷害,被迫向別人叫爸媽,然後被賣掉牟利,這是一種什麼心情?相信天下任何父母都會不顧一切解救自己的孩子。抄襲者,就如同拐賣兒童的人販子。其初衷不是愛而是利益,無償佔有他人的成果,或直接拷貝,或改頭換面,然後轉賣牟利。人們對人販子深惡痛絕,但對抄襲者卻總是很寬容。中國有「天下文章一大抄」的說法。似乎在人文社科領域根本不存在真正的創新,也就沒有抄襲一說。更有甚者,認為組成創新的各種基本元素早就存在,對這些元素的創新組合根本算不上創新。抄襲者理直氣壯,不以盜版為恥,反以山寨為豪,這就是中國的現實。但是,如果人販子猖獗,孩子不受保護,隨時可能被拐走,誰還願意辛辛苦苦做父母呢?

什麼是真正的創新?貝多芬的歡樂頌,其主要旋律由5個簡單的音符構成。這5個音符都不是貝多芬的專利,但組合在一起,卻構成了優美的旋律,體現了永恆的音樂之美。這樣的偉大創新,讓貝多芬的名字在兩百年後仍然讓人們敬仰。孩子,是父母基因的延續。而偉大的創新讓原創者影響世界,流芳百世。如果沒有了創新的精神,只有不顧道德的利益計算,這個世界上只會有利慾熏心的人販子而不會有充滿了愛與關懷的父母。

不懂得尊重原創的中國人不配享受真正的原創!

.

.

.

.

.

.

.

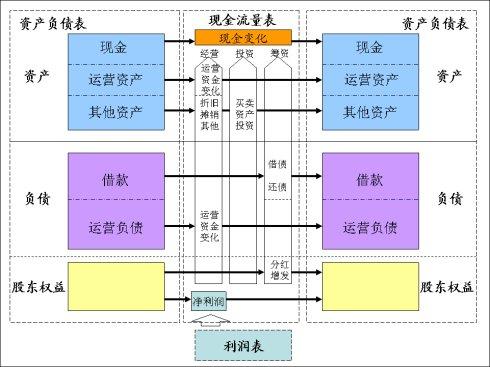

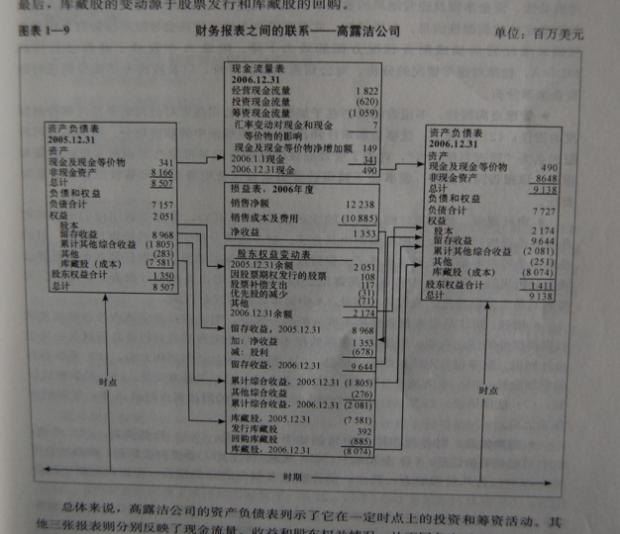

附錄: 我的三張報表關係圖 vs 教科書圖 (K.R.Subramanyam的《財務報表分析》第23頁)

為什麼預測是可能的 Barrons

http://barrons.blog.caixin.com/archives/42276「如果連證券市場每天的價格變動都不能預測,何以能夠有效地預測整個經濟的未來?」 -------劉軍寧 「為什麼預測是不可能的?」 《華爾街日報中文版》

今天,我觀察的A股50家大公司的7年CAPE為15.98,創下了2005年1月以來的新低。美國過去90年S&P500的7年CAPE均值為16.40。A股目前的估值確實不貴了。

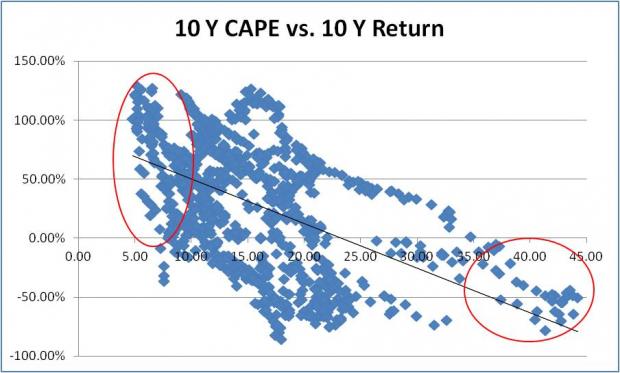

證券市場每天的價格變動是隨機的,更像是幾何布朗運動的隨機漫步。從短期看,估值不具有對股市短期波動的預測能力。但是,從長期看,股票市場並不是隨機的,股票的估值決定了長期投資的回報率。

耶魯大學教授,《非理性繁榮》一書的作者Robert Shiller教授提出了CAPE(週期調整市盈率)的概念,他的研究發現10年CAPE對股市的長期回報具有預測作用。

利用Shiller教授公開的數據進行分析,我們可以發現美國股市的10年CAPE與未來10年的投資回報率存在明顯的負相關,CAPE可以解釋29%的統計相關性。

美國標準普爾500的歷史數據表明,在35倍10年CAPE以上買入,未來10年的回報幾乎肯定會是負的,而在CAPE估值的低端買入,未來10年最有可能獲得高回報。

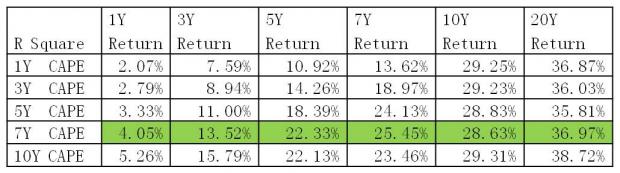

對不同的CAPE進行分析,可以發現幾個有趣的現象。

1. 無論何種CAPE,都能解釋與未來20年投資回報率36%以上的統計相關性。從長期看,估值決定了長期(10年以上)的投資回報率。

2. 無論哪種CAPE,都基本無法解釋與未來1年投資回報率的統計相關性。從短期看,估值並不是決定短期回報的主要因素。

3. 與10年CAPE相比,7年CAPE的預測效果已經足夠好,沒有本質的區別。

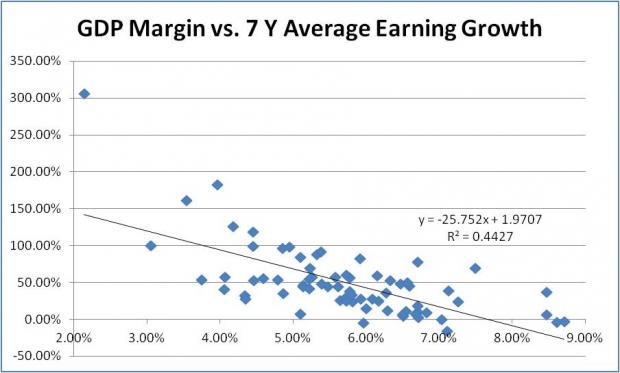

但是,估值為什麼對長期投資回報率具有預測能力?其實,這是均值回歸的強大力量。股市估值與盈利相關。盈利的快速增長,往往帶動股市價格及估值的上漲。而盈利增長一般由兩個因素決定:1.經濟增長 2.企業盈利水平的增長。經濟不可能無限制的快速增長,總會有起伏。而作為一個整體,企業的高盈利水平以及盈利快速增長不可持續,從長期看具有均值回歸的趨勢。

根據美國BEA的數據,美國企業稅後盈利佔GDP的比例在過去80年裡平均為5.83%左右。這一利潤率與未來7年平均盈利的增長呈明顯的負相關,可以解釋高達44%的統計相關性。換句話說,目前的利潤率越高,未來的利潤增長越緩慢。當盈利能力達到頂峰,盈利快速增長,推動估值不斷登上高峰時,也就預示著未來若干年盈利增長將會變得緩慢,估值也將隨之下落,最終向均值靠攏。

由於均值回歸需要一個較長時間的過程才能實現,因此,基於均值回歸的估值(如CAPE)對股市的短期表現根本不具有預測能力。

雖然如此,那些關注長期投資回報的投資者還是要重視CAPE這種估值方法,因為CAPE具有對長期回報的預測能力。如果關心股市的短期波動,則可以另闢蹊徑,用數學的方式來預測。

對比 Barrons

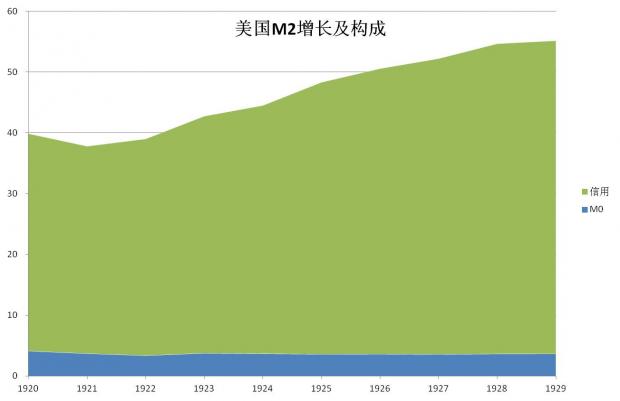

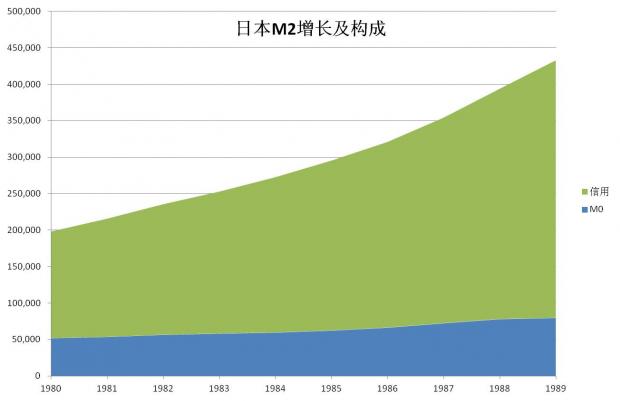

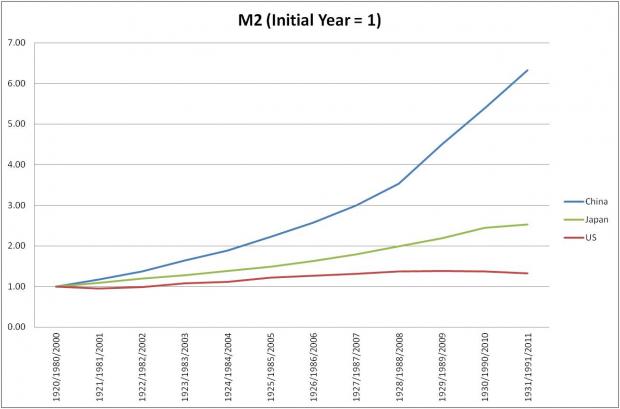

http://barrons.blog.caixin.com/archives/45029「銀行信用擴張驅動了商業週期的所有階段:以貨幣供應擴張和不良投資為特徵的,膨脹的繁榮時期;危機在信用擴張停止時到來,讓不良投資得以暴露;以及蕭條式的恢復,這一必需的調整過程讓經濟回到最有效率的方式來滿足消費者的需求。」

---Murray Rothbard《美國大蕭條》

"Thus, bank credit expansion sets into motion the business cycle inall its phases: the inflationary boom, marked by expansion of themoney supply and by malinvestment; the crisis, which arrives whencredit expansion ceases and malinvestments become evident; and thedepression recovery, the necessary adjustment process by which theeconomy returns to the most efficient ways of satisfying consumerdesires. "

---Murray Rothbard 《America's GreatDepression》

M2的變化。紅線為美國,起始年份(1920)為1。綠線為日本,起始年份(1980)為1。藍線為中國,起始年份(2000)為1。

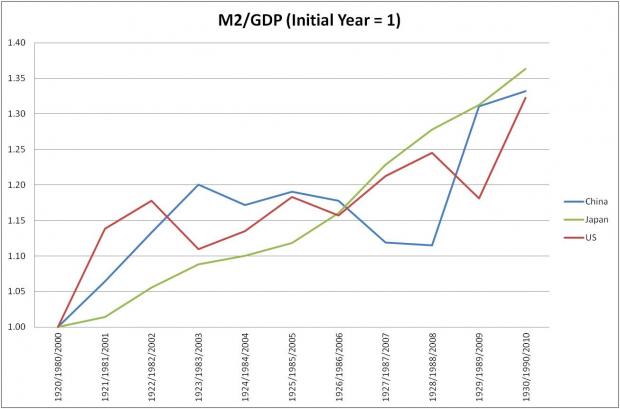

M2與GDP的比值變化。紅線為美國,起始年份(1920)為1。綠線為日本,起始年份(1980)為1。藍線為中國,起始年份(2000)為1。圖中可見四萬億的作用。

Next Page