- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

新車碳排放量比申報數高40% 排放數據造假現象普遍

“開新車就一定是節能減排嗎?”“開好車就是一定是綠色出行嗎?”答案是否定的。

多家研究機構最新發現,現有新車的平均二氧化碳排放量要比車企申報數值高40%。不僅如此,現有符合歐VI排放標準的柴油車,其氮氧化物平均排放量也比標準限值高7倍。

排放數據造假現象普遍

在21日召開的“2016中國乘用車燃料經濟性與城市實際排放評估圓桌討論會”上,有關專家舉例稱,上述情況不僅在中國,在其他國家也類似。

一份由德國自然保護聯合會等機構發起的《關於制定一種現代車輛型式認證許可法規的倡議》介紹,在德國,目前飽受德國聯邦乃至整個歐盟民眾詬病的,不僅是過時且不合實際的排放測試方法,更是過於官方的監管體制。

該倡議分析說,主要原因在於截至目前,車企可對其生產的車輛自行進行測試,或僅需得到授權測試中心和管理部門的支持,車企還可以自主選擇在任一歐盟成員國內進行此類測試。照此發展,車企與測試機構及監管部門之間經過多年磨合,很有可能形成一種緊密的依存關系,以至於很難形成獨立且不受幹擾的評測,未達標車企甚至也無需進行重測。

“在這一點上,排放數據造假的醜聞更像是監管部門管理成效的一例反面教材。”倡議說。

討論會上,能源與交通創新中心創始人兼執行主任安鋒表示,近十年,乘用車快速發展已成為中國成品油消耗、溫室氣體及汙染物排放增長的主要因素之一,國際經驗已充分證實燃料經濟性標準實施是節能管理、技術升級、降低排放有效途徑之一。

能源與交通創新中心清潔交通項目經理康利平介紹,國家在《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020)》提出2015年當年生產乘用車平均燃料消耗量達到6.9升/百公里目標。但目前來看,傳統乘用車油耗水平雖呈下降趨勢,但燃料經濟性改善非常緩慢。

數據顯示,從達標的角度來看,2015年國產車平均油耗為6.95升/百公里,若計入新能源汽車的優惠核算,為6.60升/百公里,算完成達標任務,但三階段明確把進口車納入管理,綜合考慮國產與進口車,又從節能的角度考慮,不計新能源汽車優惠核算,國家平均燃料消耗量為7.02升/百公里,與6.9升/百公里還有0.1升/百公里的距離。

多家研究機構發現,2006到2014年,傳統乘用車百公里油耗僅下降1升多,每年下降幅度在0.10-0.25升/百公里之間,年平均降幅不足2%,特別是自主品牌,年均降幅不足1%。

“這也暴露了國家油耗管理無力以及企業節能動力不足,一方面中國目前的油耗達標管理缺乏有效的獎懲機制,油耗未達標企業無需承擔相關責任,優秀達標企業也得不到任何獎勵,其節能技術應用動力大幅度降低。”康利平說,另外一方面,缺乏向輕量化方面傾斜引導的節能管理政策。

近年來車輛整備質量持續增長,阻礙了油耗下降,三階段期間國家乘用車平均整備質量增加70千克,而自主品牌乘用車平均整備質量增加了150千克,一般情況下,每增長100千克的整備質量,油耗將增加0.4-0.6升/百公里,這意味著自主品牌企業0.6-0.9升/百公里的油耗改善空間被整備質量的上漲所吞噬。

或取消新能源汽車優惠政策

中國環境科學院車用油品排放實驗室主任嶽欣介紹,機動車汙染已經成為我國空氣汙染的重要來源,是造成灰霾、光化學煙霧汙染的重要原因。

以柴油車為例,監測數據顯示,柴油車顆粒物和氮氧化物排放突出,全國汽車中14.1%的柴油車排放70%的氮氧化物和99%以上的顆粒物。在北京,占4%的柴油車排放了超過50%的氮氧化物和超過90%的汙染物。

研究還發現,“新能源汽車過度優惠核算,消弱了傳統車節能技術升級的動力”。

近年來,越來越多的新能源車投入市場,扮演重要角色。攝影/章軻

康利平介紹,目前,中國新能源乘用車產量超過95%由自主品牌企業生產,根據現有新能源汽車產量1抵5、能耗為零的優惠核算方法,2015年自主品牌企業乘用車企業平均燃料消耗量 (CAFC) 值可從7.01升/百公里降低到5.82升/百公里,下降了1.19升/百公里,相當於下降了17%。

而在過去十年里,自主品牌因節能技術提升僅導致油耗下降0.5升/百公里,特別是近兩年,自主品牌傳統車油耗幾乎沒有下降,部分企業不降反增,自主品牌油耗水平甚至比合資品牌高出0.1升/百公里。

“新能源汽車優惠核算是一把雙刃劍,一方面降低了一些自主品牌企業短期內油耗達標難度,增加了企業達標的靈活性,但另一方面,也讓自主品牌企業放松甚至放棄節能技術的升級與管理,隨著新能源汽車優惠核算的降低乃至取消,中長期來看,自主品牌企業將面臨更大的油耗達標壓力,不利於國家油耗目標的實現。”康利平說。

她介紹,通過分析10家主要新能源乘用車生產企業的油耗發展情況時發現,當新能源汽車生產量與傳統車生產量的比值達到一定水平時,這些企業基本上放棄了傳統節油技術升級與節能改善,所生產的傳統車的實際油耗不但沒有降低,反而升高,其中,江南汽車與江鈴控股油耗增加了10%。2015年兩家產量最大自主品牌生產企業重慶長安和長城汽車的油耗同比增加了5.6%、7.9%。

康利平表示,為了讓國家燃料消耗量目標更加清晰與明確,未來要逐步減少CAFC機制中新能源汽車在產量倍數與能耗優惠的核算,最終實現新能源汽車與傳統汽車產量均等對待,能量消耗以全生命周期理論為原則按實際能耗折算。

傳統汽車節能技術升級是關鍵

2016年是四階段燃料消耗量標準實施的第一年。能源與交通創新中心的研究發現,四階段65%-85%的油耗還依賴於傳統節能技術升級,是節能目標實現與企業達標的關鍵,因此,企業不能放松對節能技術的應用與管理。

我國早在三年前就明確提出要建立CAFC積分交易機制,以提高企業實現油耗目標的積極性,同時增加企業達標的靈活性。但三年過去了,鑒於中國汽車組織結構複雜以及多方利益的博弈,工信部牽頭推動企業間CAFC積分交易規則尚未明確,且由於三階段油耗標準過於寬松,目前,企業CAFC正積分與負積分主要集中於幾家企業,且正積分遠多於負積分,積分價值如同獎懲機制一樣,一直沒有得到確定。

目前,一些政策研究與決策者在主張將新能源積分機制(類似美國加州的零排放積分ZEV機制)與CAFC積分機制聯合管理。但能源與交通創新中心持反對觀點。

康利平表示,CAFC積分管理機制應以傳統汽車節能技術提升為主要手段,以降低油耗為目標,與ZEV積分機制或NEV碳配額機制在政策目標、積分含義、核算方法、達標要求、交易規則等方面均存在很大的差異性,不合適聯合管理。

康利平認為,CAFC積分與ZEV積分機制分開實施管理對油耗目標與新能源目標的實現更加有利,表現在目標清晰明確,積分計算與合規要求以及懲罰機制將很清晰,減少了企業“鉆空子”的空間,並降低政策實施風險與不確定性,能推優淘劣,但是在前期管理體系的構建以及法律基礎工作的建設上,還需要投入較大的精力。

研究還發現,我國地域油耗差異明顯,西南部偏遠地區油耗水平相對較低,東三省及廣東、上海地區的實際油耗水平最高,說明車輛冷啟動和高溫條件下車內空調的使用對油耗的影響較為顯著。

能源與交通創新中心清潔交通項目官員王雯雯介紹,該中心在進行實際油耗與排放成都案列研究表明,應用實時數據計算一次出行的碳排放要比傳統的推算結果高出44%(普通路況下)和78%(高峰時段下)。

“宏觀來看,成都每天的交通出行碳排放大約為17500噸,比傳統方法(測試工況下)估算的結果(約11000噸)高出59%。”王雯雯說,實際油耗與排放明顯差距,說明了建立一套基於實時與實際數據的交通可測量、可報告、可核查(MRV)標準的重要性,同時,需要加快實際駕駛排放的車輛型式認證法規的構建,加嚴車輛油耗及排放審核監管力度,不斷提升油耗及排放測試的準確性與可靠性。

農業部通報魏景亮舉報事件:不存在檢測工作和檢測數據造假

9月18日,中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所肄業博士研究生魏景亮在“知乎網”實名舉報“國家轉基因檢測中心造假”。對此,農業部高度重視,9月20日上午派出聯合調查組,對舉報的問題進行了逐一調查核實,現將有關情況通報如下:

關於“國家轉基因檢測中心”,其準確名稱是“農業部轉基因動物及飼料安全監督檢驗測試中心(北京)”,依托中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所建設。該中心系農業部認定的部級轉基因檢測機構,承擔轉基因動物及飼料環境安全檢驗檢測工作。

關於“大規模‘趕作業式’的檔案造假”問題。依據《農產品質量安全檢測機構考核辦法》《農業部產品質量監督檢驗測試機構管理辦法》,我局組織專家組於2015年7月20日至22日對“農業部轉基因動物及飼料安全監督檢驗測試中心(北京)”進行了資質複評審。經調查組核查,為接受複評審工作,該中心於2015年5月至7月突擊補充了檢測練兵、能力比對、材料領取、儀器使用、人員培訓、內審會議記錄等檔案材料,違反了檢測中心檔案管理有關規定。

關於“用實驗技能不熟練的研究生頂替進行檢測以及研究生簽訂虛假勞動合同”問題。經調查組核查,2015年複評審期間,有4名在讀研究生被該中心聘為檢測員、檔案員,聘用合同甲方為北京畜牧獸醫研究所,而印章是農業部轉基因動物及飼料安全監督檢驗測試中心。另外,複評審現場考核時,部分檢測任務由在讀研究生頂替檢測員開展檢測試驗。以上均違反了檢測中心人員管理的有關規定。

關於“對外推脫檢測委托以及私下出具虛假報告”問題。經調查組核查,該中心僅在2011年12月接受農業部科技發展中心委托的2項試驗檢測任務,按照專家論證的檢測方案開展了室內和室外檢測工作,並於2015年10月出具了相關報告,有檢測過程和檢測數據等原始記錄,不存在檢測工作和檢測數據造假問題,但未將原始記錄等材料交檔案管理員歸檔。該中心至今未出具過已獲安全證書轉基因產品的檢測報告。

鑒於該中心在機構資質複評審準備工作期間,在材料準備、檔案整理、人員聘用等方面存在違規行為,依據《農產品質量安全檢測機構考核辦法》《農業部產品質量監督檢驗測試機構管理辦法》等規定,農業部已決定暫停該中心工作,限期6個月進行整改,整改不到位,將撤銷機構並收回審查認可證書及印章。同時,農業部已責成中國農業科學院依規對相關責任人進行嚴肅處理。

農業部通報“轉基因檢測中心造假”:有違規行為,限期整改

據農業部網站22日消息,農業部近期對“轉基因檢測中心造假”事件進行調查,對舉報的問題進行逐一核實,通報結果顯示,在“大規模‘趕作業式’的檔案造假”、“用實驗技能不熟練的研究生頂替進行檢測以及研究生簽訂虛假勞動合同”、“對外推脫檢測委托以及私下出具虛假報告”等問題上均有違規行為。

農業部已決定暫停該中心工作,限期6個月進行整改,整改不到位,將撤銷機構並收回審查認可證書及印章。同時,農業部已責成中國農業科學院依規對相關責任人進行嚴肅處理。

農業部網站截圖

通報全文:

9月18日,中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所肄業博士研究生魏景亮在“知乎網”實名舉報“國家轉基因檢測中心造假”。對此,農業部高度重視,9月20日上午派出聯合調查組,對舉報的問題進行了逐一調查核實,現將有關情況通報如下:

關於“國家轉基因檢測中心”,其準確名稱是“農業部轉基因動物及飼料安全監督檢驗測試中心(北京)”,依托中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所建設。該中心系農業部認定的部級轉基因檢測機構,承擔轉基因動物及飼料環境安全檢驗檢測工作。

關於“大規模‘趕作業式’的檔案造假”問題。依據《農產品質量安全檢測機構考核辦法》《農業部產品質量監督檢驗測試機構管理辦法》,我局組織專家組於2015年7月20日至22日對“農業部轉基因動物及飼料安全監督檢驗測試中心(北京)”進行了資質複評審。經調查組核查,為接受複評審工作,該中心於2015年5月至7月突擊補充了檢測練兵、能力比對、材料領取、儀器使用、人員培訓、內審會議記錄等檔案材料,違反了檢測中心檔案管理有關規定。

關於“用實驗技能不熟練的研究生頂替進行檢測以及研究生簽訂虛假勞動合同”問題。經調查組核查,2015年複評審期間,有4名在讀研究生被該中心聘為檢測員、檔案員,聘用合同甲方為北京畜牧獸醫研究所,而印章是農業部轉基因動物及飼料安全監督檢驗測試中心。另外,複評審現場考核時,部分檢測任務由在讀研究生頂替檢測員開展檢測試驗。以上均違反了檢測中心人員管理的有關規定。

關於“對外推脫檢測委托以及私下出具虛假報告”問題。經調查組核查,該中心僅在2011年12月接受農業部科技發展中心委托的2項試驗檢測任務,按照專家論證的檢測方案開展了室內和室外檢測工作,並於2015年10月出具了相關報告,有檢測過程和檢測數據等原始記錄,不存在檢測工作和檢測數據造假問題,但未將原始記錄等材料交檔案管理員歸檔。該中心至今未出具過已獲安全證書轉基因產品的檢測報告。

鑒於該中心在機構資質複評審準備工作期間,在材料準備、檔案整理、人員聘用等方面存在違規行為,依據《農產品質量安全檢測機構考核辦法》《農業部產品質量監督檢驗測試機構管理辦法》等規定,農業部已決定暫停該中心工作,限期6個月進行整改,整改不到位,將撤銷機構並收回審查認可證書及印章。同時,農業部已責成中國農業科學院依規對相關責任人進行嚴肅處理。

農業部農產品質量安全監管局

2016年9月22日

“是管理混亂,不屬於造假” 農科院轉基因檢測中心“造假”調查

來源: http://www.infzm.com/content/119801

2005年俄羅斯新西伯利亞,就曾生產出能產人奶的轉基因老鼠。但在中國,轉基因動物研究進展緩慢,相關檢測中心也處於空轉。(視覺中國/圖)

一直沒有接到國家級的檢測任務,也沒有對外出具過檢測報告,魏景亮認為自己所在的機構就是“空殼中心”。

“舉報關於實驗室規範的大部分問題都是事實,但檢測技術沒有問題,主要是管理混亂,不屬於造假。”

一家農業部下屬的轉基因檢測中心被舉報了,舉報者是中心的博士肄業生。

2016年9月18日,從中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所(下稱“農科院畜牧所”)肄業的魏景亮在網上實名舉報,稱為了“應付”2015年國家檢查,農科院畜牧所里的轉基因檢測中心大量造假。

“轉基因”“造假”“國家檢測中心”……文章一發布,立刻引發輿論潮水般關註。9月19日,中國農業科學院發布聲明稱,農業部聯合調查組將進駐農科院畜牧所開展核查。

接近調查組的專家林智透露,農業部對該事件極為重視,由負責監管轉基因安全的農業部科技發展中心官員帶隊,加上之前的評審專家和技術專家全程調查。

農業部調查組已經進駐。9月20日早上9時,行政樓二樓最里面的會議室,大門緊閉,首輪調查座談從早上九點開始一直持續到下午近三點。出入會議室的人員神色焦慮。中心的一位女工作人員對南方周末記者說,他們已進入緊急預案狀態。這幾天,媒體一直不停地給他們打電話。

“調查組已經來了,相應的程序都在進行。”該單位一位副所長說,“我們和農業部的專家目前都不接受采訪。”

林智告訴南方周末記者,當天會後初步結論是,“舉報關於實驗室規範的大部分問題都是事實,但檢測技術沒有問題,主要是管理混亂,不屬於造假。”

截稿前,最新的獨家消息是,農業部已經決定,接下來將會讓全國42家中心都進行自查,並合並一些檢測中心。如果之後巡查再出現問題,就撤銷中心資質。

舉報

舉報人魏景亮,本是農科院畜牧所動物遺傳育種專業2012級碩士研究生,2014年轉為碩博連讀,博士方向是動物基因工程,導師為李奎教授。

而李奎所在的實驗室同時為農業部轉基因動物及飼料安全監督檢驗測試中心(北京)(下稱“檢測中心”),該中心掛靠農科院畜牧所,李奎為中心常務副主任。2016年6月李奎當選為國家轉基因安全委員會委員。

魏景亮的舉報始於5月17日。他告訴南方周末記者,在向中國農業科學院研究生院口頭舉報該事後,相關領導對舉報所涉及問題,態度反複。

兩個月後,有媒體記者幫他反饋到農業部,農業部回答已經上報領導。因為遲遲未等到處理結果,他決定公開舉報。

現在看來,退學是魏景亮與李奎師生關系的轉折。

由於從2015年10月至2016年1月長時間不在學校,曠課太多,2016年3月份魏景亮被勒令退學。在舉報信中,魏表示,“正值我心情低落,在外受著巨大的輿論壓力,與家人意見矛盾的時候,這樣的消息令我非常詫異。”

但農科院畜牧所相關人員告訴南方周末記者,魏是主動退學的,第一封退學申請將自己寫得極為“卑微”,導師李奎還幫他修改,為了留在檔案里“不那麽難看”。

魏承認是主動退學,但認為,“造假事件是我對學術失去興趣的主要原因”。

農科院畜牧所相關人員告訴南方周末記者,魏景亮並非在外做誌願者,而是自己成立了公司。工商資料顯示,魏和其他兩人在2015年11月30日成立了“北京凝時凍力生物科技有限公司”,魏的出資額為32萬。而這家公司主營業務,正是“人體冷凍誌願者活動”。

但魏景亮對此的回應是,“公司是我們做人體冷凍的誌願者一起註冊的,沒有實際運行過也沒有出過錢。註冊資金是認繳,不是實繳。”

2016年9月15日北京市工商行政管理局豐臺分局公告,132家涉嫌提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實、取得公司(企業)登記,且於2016年6月20日被立案調查的企業,北京凝時凍力生物科技有限公司赫然在內。

“現在他(魏)已是瘋狂狀態。”對於魏的舉報,農科院畜牧所顯然沒料到會造成這麽大的影響。一位所員工告訴南方周末記者,近半年所里一直在調查處理此事。

但沒人願談論細節。這位員工表示,農科院畜牧所已經準備了詳細的過程說明材料,等調查組結果出來後會第一時間對外公布。該員工強調,這事關單位的“臉面”和“榮譽”,他們比任何人都著急。

魏景亮對檢測中心造假情況最重要的指控有四點:“大規模的‘趕作業’式的檔案造假”“人員的冒名頂替和制作虛假勞動合同”“任用實驗技能不熟練的碩士研究生進行檢測”“對外推脫檢測委托,同時有可能私下開出虛假報告”。

他還用表格列出了37個各項虛假檢測——這些實驗記錄是巡查組評估資質的重要因素,“那些實驗實際都是沒有發生過,但是為了應付國家檢查,就假裝它發生了”。但他也說,這些實驗都只是對內的,包括新人員培訓、新舊技術對比等。

在舉報材料中,魏景亮稱“偽造”發生於2015年6月。由於三年一度的中心檔案檢查將在7月進行,李奎動員大家在一個月內“趕工”補齊所有檔案,需要補齊的檔案包括對環境的記錄,儀器檢查校準,標準物質和所用試劑的使用記錄,按年度進行的監督員監督工作記錄等。

而此前的5月,魏景亮已被導師安排為中心的“檔案員”一職,負責所有檔案的制作和管理。

“導師李奎在未經我同意的情況下便與其他幾個老師開會決定由我擔任轉基因檢測中心的檔案員一職。”魏景亮告訴南方周末記者,會後,他私下向導師指出該行為不妥,不願繼續擔任這樣的工作。但導師以“國家戰略需要我們這樣的空殼轉基因檢測中心作為技術儲備”“不能臨時更換工作人員”為由沒有接受。

此後近兩個月內,魏景亮與所里老師配合,補齊了從2012年到2015年三年來缺失的全部檔案。

2015年7月20至22日,檢測中心順利通過國家“2+1”現場複評審。

“不運作”的檢測中心

因為一直沒有接到國家級的檢測任務,也沒有對外出具過檢測報告,魏景亮認為自己所在的機構就是“空殼中心”。

但他表示,“我不希望輿論把這件事和轉基因技術放在一起炒作,這件事也和目前市場上轉基因產品的安全性無關。”

在魏景亮提交舉報材料後,中國農科院研究生院已介入調查,農科院畜牧所領導也多次找魏景亮談話,但兩方在對中心編造檔案一事的性質認定上存在分歧。

魏景亮認為屬於“大規模造假”,而所里領導則強調“這和數據造假一點關系都沒有,我們該做的工作都做了,只不過沒有專門的工作場所(檢測工作),所以後來集中補了記錄”。

業內人士解釋,這或與中心想維持資質有關。

掛靠農科院畜牧所的檢測中心,主要開展轉基因動物和飼料的成分檢測、轉基因飼料的飼用安全評價及轉基因動物環境安全評價工作。知情人士透露,檢測中心實際上一直沒有對外,等於空轉。

據南方周末記者了解,除了農業部的委托,該中心一直沒接過外面的業務,因此“造的材料不是委托檢測項目,而是內部檢測練兵”。

在魏景亮提供的與實驗室質量負責人崔文濤對話的錄音中,崔對此的解釋是,實驗室的條件有限、人員有限。外面不是沒有(活),但他們不敢、不想接外面的活。因為一來項目,就得把實驗室一封(做不了其他科研),劃不來。其次,萬一有交叉感染,怎麽辦?

但對此,魏景亮有自己的質疑,“檢測中心至今沒出過市場上轉基因產品的檢測報告,這本身也是不合理的,一開始買儀器買設備,做三年一次的這種檢查,每年的能力驗證,整個花費也不少,但為什麽從來不用?自己知道水平不行,為了防止出錯,檢測中心基本上避免接活,其實檢測能力值得懷疑。”

對此,轉基因安全資深專家、中國農業大學教授羅雲波告訴南方周末記者,全國轉基因生物安全機構測試清單有42家機構,由於目前中國還沒有任何轉基因動物產品獲批,也沒有產業化。雖然美國2015年底批準了轉基因鮭魚上市,但並未出口到中國。因此,包括農科院畜牧所在內的轉基因動物檢測中心並沒有真正運作起來,長期不運作,也就可能出現不管理的現象。

“這兩年農業部並沒有審批新的轉基因作物的生產、上市,故意去做這個假,有必要嗎?說白了就是管理不規範。”中國科學院院士、上海生命科學研究院植物生理生態研究所研究員陳曉亞說。

不運行並不能躲掉上級部門的監管。按照《農業轉基因生物安全評價管理辦法》,從事農業轉基因生物試驗、生產的單位,應當接受農業行政主管部門的監督檢查。因此國家有關部門每兩到三年會對這類機構進行評審,包括農產品質量安全檢測機構考核、機構審查認可和實驗室資質認定。如果巡查合格,才會給該機構頒發檢測能力認證證書。

而巡查內容,就包含轉基因檢測中心日常工作中需要的所有過程性檔案,包括所有質量控制需要的對環境的記錄,儀器檢查校準,標準物質和所用試劑的使用記錄,按年度進行的監督員監督工作記錄等。

魏景亮指控,42家有資質的轉基因檢測中心中,大多數都是有科研任務的平時要用的實驗室,這樣實驗室平時要做日常的科研,轉基因檢測要用到的這些儀器實際上也都是日常科研必備的儀器。所以在沒有活的時候,這些實驗室都是做其它科研。只有在國家下了任務時它才變成一個檢測中心,並不是全職在做轉基因檢測。

但羅雲波對這種說法表示懷疑。在他所在的中國農業大學,檢測中心和常規實驗室都有兩套設備人員,並有相當嚴格的管理規程。“這類檢測中心本身是不能做科研的,因為設備都是劑量認證校準過的,出具的數據是有法律意義的,不做檢測不能使用。”

“如果把這些檢測機構獨立出去就沒有問題了,但是買儀器、配工作人員需要一大筆經費,所以它本質上涉及國家科研投入、科研體制的問題。”有業內人士評論。

多少實驗室還在空轉?

南方周末記者查詢發現,這42家機構中,大部分都為轉基因環境安全和產品成分檢測,只有兩家屬於轉基因食用安全檢測。具體到對象上,涉及轉基因動物的只有兩三家。

這和轉基因動物研究及產業化緩慢有關。2000年時申請的這批實驗室,農業部和專家組並未料到轉基因動物發展如此緩慢。所以,在出現符合條件的申請單位時,大多審核通過、批準成立。

南方周末記者了解到,這些“空殼”機構不接業務有一定普遍性,但不接業務也沒有質量控制的文件就會對考核有影響。所以,“沒任務”的檢測中心為了保住現有資質,必須證明有能力承擔檢測且實驗室規範,而具體方法就是“編造檔案”。

魏景亮發現,在人員檔案中,有一些早已離開實驗室的博士後、博士,依然承擔著“檢測員”的身份。於是在檢查過程中需要實際實驗操作時,實驗室便找幾名碩士生,冒名這些人的身份進行實驗操作。

以上種種問題,魏景亮推測,巡查專家應該是看出了問題,因為他們也提出過具體的整改意見,比如記錄不完全等問題。但最終還是頒發了資質認定證書。

在9月20日農業部調查組會議上,一位曾參與巡查的專家側面證實了這一點。他回憶,當時確實看出問題了,但沒有想到這麽嚴重,現在感覺是“被騙過去了”。

“只要稍微認真一些就能檢查出來,很多東西都是雷同的。但很多專家都對這樣的檔案記錄問題不以為然,一般只是整改、扣分,但不會摘牌。”一位曾是轉基因項目巡查組成員的專家說。

這和整個行業對檢測中心管理的態度有關:大家都看中“盲樣檢測”結果,而忽視實驗室操作規範,以為只要是不影響檢測結果和質量的因素,都無傷大雅。而調查組專家也證明,檢測中心在現場能力測驗中過關,技術沒有問題。

“為什麽李奎有底氣?因為他們檢測手段和水平沒有問題。”林智說。

不過,魏景亮稱,檢測中心所存在的造假,本身沒有直接的現實後果。

“主要是對實驗室資質的弄虛作假,這些報告不會流通到市場上來,也不涉及市場上轉基因產品的檢測。”但他擔心的是,檢測中心不做,其他實驗室會做,會流入市場,如果這個虛假報告是普遍現象也很危險。

“如果檢測機構進入到正常運轉,是不可能通過趕制檔案來應付檢查的。”農業部農產品及轉基因產品質量安全監督檢驗測試中心(杭州)常務副主任王強認為,趕作業式的情況會有,有些機構在剛開始時,沒有記錄習慣,平時再有一些疏忽,到了快檢查時,只能補充趕制,但這種情況決不允許。

他解釋,檔案記錄跟每個人都有關系,只要這個樣品正式進入了檢測體系,那麽從開始接收樣品到最後報告出來所有的工作都要記下來,什麽時候做就要什麽時候記錄,正規機構都會另設一個專門的檔案員來管理檔案。

但也有人表示,要完整執行整個實驗室體系,非常消耗人力物力,很多細節並無必要記錄。

譬如,一次性試劑都是即用即配即丟,但要求是要記錄各種試劑配了什麽、配了多少,試劑瓶上還要標註好什麽時間配置,什麽時間過期。配個試劑可能只要十秒鐘,用一下五秒鐘,但記錄要寫三分鐘。

“實驗室體系實際上是被濫用了,而濫用的結果就是審核不嚴,造假成風,各個實驗室都這麽幹,審核組的人也知道大家都這麽幹,所以一般來說重點抓的都是體系中的關鍵點,至於很多不痛不癢的記錄根本沒人去關註。”一位知情者評論說。

“這件事給各類檢測機構都上了一課,平時不能疏於管理,更不能憑空捏造,特別是一些小中心,要引以為戒。”羅雲波說,實驗室質量管理體系,目的是控制實驗室質量,犯了錯能有據可查。從客觀上看,魏景亮的舉報對整個行業都是一種拷問:有多少中心在空轉?又有多少沒有保存下來的必要?

“請找我們領導,我沒有什麽要說的話,謝謝。”魏景亮的導師、中國農科院教授李奎回複南方周末記者稱。

而南方周末記者與農科院畜牧所相關人員聯系,其副所長、轉基因檢測中心主任文傑在聽到陳述之後便掛了電話,此後再未接聽。

(應受訪者要求,文中林智為化名)

轉基因檢測中心未查實數據“造假” 專家稱成立有必要

從18日魏景亮的實名舉報,到19日農業部派出聯合調查組入駐,核實調查舉報問題,再到22日農業部官方發布通報調查結果。針對這一事件,官方用4天時間調查來回應社會關切,平息“躺槍”的轉基因輿論。

這在過去難以想象的。中國農業科學院研究員黃大昉稱,應該肯定農業部這次的工作是及時的,跟以前的工作作風是不一樣的。

不過,在這4天時間里,舉報者的身份被反轉人士利用,盡管舉報者言之鑿鑿稱“自己支持轉基因技術,舉報僅針對轉基因檢測中的程序造假問題”,卻阻擋不了反轉人士試圖再次將轉基因安全管理的程序問題與轉基因的安全性混淆的努力。當然,舉報的背後也折射出轉基因無法產業化所導致的大量轉基因檢測實驗室閑置的問題。

農業部查實有轉基因中心管理不規範但非“造假”

日前,官方公布的通報公布的調查結果稱,魏所舉報的轉基因檢測中心存在違反檢測中心檔案管理和人員管理規定的行為,“有檢測過程和檢測數據等原始記錄,不存在檢測工作和檢測數據造假問題,但未將原始記錄等材料交檔案管理員歸檔。”

業內對此評價僅為“管理方面的不規範”,而非“造假”。

需要說明的是,轉基因檢測實驗室與轉基因安全性評估機構完全是兩回事。

中科院遺傳與發育研究所生物學研究中心高級工程師姜韜解釋說,轉基因檢測實驗室是進行某種農作物或者家畜是否轉基因的定性和定量測定的。給出的結論是否轉基因和含有多少特定的轉基因成分,結論不涉及安全性。

至於一個完整的轉基因作物安全評估所需的全部實驗,他解釋說,這是任何一個實驗室都不能夠全部做到,因為安全評估要進行的項目非常多,有動物食用安全性、目的基因產物毒理學實驗、環境微生物影響實驗,環境動物影響實驗(比如對環境中的魚類,爬行類,哺乳類動物的影響,有的要做10種動物)等。

姜韜提到,從操作層面上講,學術目標的不同、學術利益的差異,都是對轉基因安全性的最大保障。比如檢測機構,就學術目標而言,會以更加專業敏感甚至求疵的態度關註轉基因安全性。具體來說,如果測定結果是陰性,表明轉基因沒問題,有工作價值,但沒有學術價值。如果測定結果是陽性的話,表明轉基因安全性可能有問題,那從學術層面來講,意義將相當重大。自然不會有科學家願意放過這一機會的。而這更是轉基因安全性保障的一個重要機制。

轉基因技術意外“躺槍”

至於轉基因這次“躺槍”的原因,黃大昉認為,輿論中的反對聲音仍然是將轉基因安全管理的程序與轉基因的安全性這兩個概念給混淆了。他說,“一定要警惕偷換概念這種情況,否則會對老百姓造成更大的誤導。”之所以這次仍然會被誤導帶往轉基因的方向,是由於長期以來輿論積累的結果。最初民眾對轉基因不了解,有懷疑,這都是正常的,也是可以理解的。只是後來被人利用,將轉基因妖魔化,無限的誇大。

對此,他說,其實我並不贊成簡單的將人群分為“挺轉”、“反轉”。那些對轉基因有看法的公眾,大部分是出於不了解,不能簡單的將這部分人群由於不了解而生出質疑就將他們視為“反轉”。對於這部分人群,需要進行反複解釋,也許他們才會慢慢明白過來。不過,也確實存在一部分反對轉基因在中國發展的勢力,他們不擇手段,包括制造謠言。

面對當前轉基因現狀,黃大昉認為,絕不是依靠一時的宣傳、領導的表態就能夠解決的,可能還需要想當長的時間。但越是這種情況,越需要站在國家戰略層面,在加強監管、改進工作、加強科普宣傳的同時,積極推動產業化。農業部的態度需要明朗,不能夠含糊、躲閃,更不能因為有反對意見就停滯不前。

專家認為成立轉基因檢測中心有必要

舉報涉及的檢測中心,掛靠在農科院畜牧所,主要開展轉基因動物和飼料的成分檢測、轉基因飼料的飼用安全評價及轉基因動物環境安全評價工作。不過,該中心卻存在長期“吃不飽”的情況,即不能滿負荷運轉進行檢測工作。

其中的原因,據《南方周末》報道,轉基因食品安全資深專家、中國農業大學教授羅雲波稱,由於目前中國還沒有任何轉基因動物產品獲批,也沒有產業化,雖然美國2015年底批準了轉基因鮭魚(三文魚)上市,但並未出口到中國。這導致包括農科院畜牧所在內的轉基因動物檢測中心並沒有真正運作起來,長期不運作,也就可能出現管理不規範的現象。

既然如此,這類“空轉”的檢測機構,是否還有存在的必要呢?

姜韜接受《第一財經日報》采訪表示,這不能用簡單一句話來說。因為轉基因檢測實驗室的設立和建設都是經過論證和審核,是跟轉基因新品種培育重大專項匹配的組成部分,其主要依據是對轉基因產業化進程的預期。正是由於近年來轉基因產業化進程大大滯後,導致了近幾年轉基因檢測實驗室過剩,日常運行無轉基因材料可以檢測。

他說,如果轉基因實現了產業化,同時立法表明要對轉基因進行標識,將會帶來日常食品的轉基因標識檢測工作量,同時按目前一部分反對人士的做法,即使政府一再表明經過安全評估允許上市的轉基因產品是安全的,全國可能出現的人為轉基因糾紛或官司,怕是40來個轉基因檢測實驗室也招架不過來。

姜韜認為,轉基因檢測實驗室的數量不僅跟以前預期的產業化速度和規模,而且跟轉基因標識立法以後的社會反應密切相關,而後者是很大的不確定因素。不過,在他看來,轉基因檢測和轉基因標識都跟安全性保障沒有關系,目前的轉基因檢測是暫時的,未來公眾一定不再在意是否轉基因。因此特意設置轉基因檢測實驗室越少越好。最經濟的辦法是不單獨設置,而是充分利用已有的實驗室和人員,全面節省社會成本。

黃大昉也對本報表示,成立檢測中心是必要的,不能出現等到轉基因產業化已經向前推進,但是檢測中心跟不上的情況。同時,也不能因為可能出現的管理不規範的情況而否定檢測中心。而且,具體分析也可以發現,比如涉及轉基因植物的檢測,如果發現哪些地方混入轉基因作物或成分,檢測中心就會立刻派人前往檢測,他們的工作也是非常緊張忙碌的。

他說,“一旦發現情況,沒有權威的檢測機構進行檢測,是不行的。”

10萬+造假 閱讀量刷單產業被踢爆

對於一些大V公眾號來說,刷閱讀量一直是一個公開的秘密。

9月28日晚,微信系統升級讓不少大V公眾號的真實瀏覽量曝光。據《第一財經日報》記者了解,一些平常閱讀量上十萬的大V公眾號,昨晚的閱讀量直線下降,跌至幾千到上萬不等。因為流量不及平時,一些大V號甚至刪除了已推送的文章。

閱讀量刷單產業鏈隨之曝光,據《第一財經日報》記者檢索發現,在淘寶平臺的微信刷單商家不在少數,許多商家在此段時間依然提供服務。

截至記者發稿時,微信系統升級給這些公眾號帶來的影響仍在持續,而記者所關註的不少大V賬號在今天尚未有文章更新。

另類打造10萬+

巨大利益的驅使下形成一條圍繞“10萬+”的灰色產業鏈。

在淘寶平臺上,輸入“微信刷閱讀”關鍵字,出現相關信息的商家和產品多達19頁。

這些淘寶頁面搜出來的刷閱讀量價格從幾十到上百不等,一些店面甚至推出優惠套餐以滿足顧客的不同需求。除了閱讀量,粉絲數量也可以進行刷單。

這些商家大部分只是分銷商,第三方互聯網數據監測公司新榜創始人徐達內對《第一財經日報》記者表示,目前技術型的閱讀量販賣者實際不超過5家,這些數據平臺為分銷商提供刷閱讀量技術支持。“這些供應商都是一個系統內的”。

這些閱讀量刷單者還能根據顧客需求提供個性化服務。“如果你不想刷得太快,還能定時,三個小時刷,半夜刷,刷閱讀的人會覺得不能白天刷,不然會被人發現,所以一般是半夜偷偷刷,你一早起來一看,這麽多,可能不會懷疑。”新榜技術總監陽釗說道。

除了技術型服務,供應商和分銷平臺還提供人力服務,然而對比技術服務,後者單價成本更高。

記者隨機點入一家在淘寶運營的閱讀量販賣店鋪,店主告訴《第一財經日報》記者,目前平臺服務分為50元刷1000閱讀量以及258元刷1000閱讀量兩種,前者是依靠機器刷單,後者依靠人力。

該店主對記者表示,由於目前微信升級影響,前者刷單會比較慢,對於後者,其保證全人工真人閱讀和加粉。

記者經過簡單計算,如果刷一篇10萬+的文章,依靠機器為5000元,人力則為25800元。盡管人力刷單成本價格高昂,然而一篇10萬+的文章能夠給微信大號帶來不少收益,在尋找廣告客戶階段能給一些本來具有不小知名度的賬號背書。“刷閱讀量是行業公開的秘密,閱讀量直接影響公眾號或訂閱號的廣告。”達晨創投TMT投資人高洪慶對《第一財經日報》記者說道。

據了解,平均閱讀量10萬+以上的大號廣告投入從5萬到10萬以上不等。

“在沒有閱讀量前,各個訂閱號到處去吹自己有多少粉絲,甚至借此拿投資的也不少。閱讀量出來後,一些吹的號,馬上現形。”上述接近微信人士對記者說道。

貓和老鼠

對於這些刷閱讀量的做法,微信平臺在一定時間內進行系統升級管控,然而,整個博弈過程考量的不僅僅是公司技術孰高孰劣。

“貓到處跑找老鼠,老鼠也到處跑躲貓。法律與自律,只有相輔相成,才能有一個更好的景象。”上述接近微信人士對《第一財經日報》記者說道。

“從某種程度上來說,微信設置10萬+,對10萬以上具體閱讀量不再顯示,是有這方面考慮的,就像軍備競賽,10萬是一個界限。”徐達內說道。

據了解,此次公眾號真實閱讀量曝光是後臺做了行為判定,進行了一些處理。“與之前某些訂閱號閱讀量回退是一個道理。”該人士告訴記者。

移動互聯網數據監測公司仟傳網絡的創始人蘇旋表示,此次“維護”的根源在於騰訊改了接口,本身接口key為采集個人微信信息和公號信息,刷量就通過post的方式進行模擬閱讀,而27號晚上騰訊的接口改為了“cookie”,規則變了,之前的“模擬閱讀”變得不穩定,甚至在半個小時會失效,於是導致了水軍平臺的維護升級適應。

對此,微信官方給出的回應是:隨著平臺的壯大,刷閱讀量、刷點贊數已經成為一條較為成熟的黑色產業鏈,平臺與黑色產業鏈之間的技術對抗一直存在,並且在不斷升級。

上述淘寶店主告訴記者,微信昨晚升級對機器刷閱讀量產生不小影響,刷閱讀量的時間變慢,不接受急單,建議記者選用後者人工刷單。

“作為第三方監測機構來講,我們也看到微信官方公眾號平臺做了不少的努力,事實上,微信每隔一段時間,大概一個季度就會對技術有一些調整,不能說所有的調整都是為了打擊刷閱讀量,但是會起到這方面的效果。”徐達內告訴《第一財經日報》記者。

然而,微信平臺並不能杜絕人工刷閱讀量的行為,就目前而言,升級所帶來的直接效果是擡高刷閱讀量的成本。“你使得這個生意無利可圖就不會做。”徐達內說。

而這種平臺之間的技術博弈仍然會持續下去,“遊戲還會一輪一輪玩下去。”上述接近微信人士對《第一財經日報》說道。

(記者劉佳對此文亦有貢獻)

4.7億元背後的跨國造假鏈 SCI論文的中國生意

來源: http://www.infzm.com/content/119936

大學里公共場所貼滿了代寫論文的牛皮癬廣告。論文造假在中國已成公開秘密,而涉及國際論文造假的產業鏈還鮮少披露。(東方IC/圖)

巴西雜誌GMR被舉報疑似為研究人員跨國批量生產、發表學術論文。研究者發現,2015年該雜誌發表的中國學者文章達到1605篇,占總發表量的78.1%。

至少11篇SCI論文中,有著完全一模一樣的實驗圖表。兩個地方不同醫院的兩群作者,在論文中使用了兩張同樣的圖表,甚至同時投稿並發表在同一期期刊上。

幾乎被中國學者“承包”的期刊不在少數,多屬於作者或機構付費、讀者免費的出版模式。2015年,中國為此支付了7217萬美元,大部分由科研經費和機構埋單。

學術的“汙水井”,又多了一個。

這次掀開蓋的,是一家名為“剽竊監督”(Plagiarism Watch)的美國抄襲監測網站,網站編輯在調查一篇被舉報論文時順藤摸瓜,驚人地發現:一些旨在斂財的國外“掠食性”期刊與代寫論文的“槍手”公司狼狽為奸,疑似為研究人員跨國批量生產、發表學術論文。

被舉報的是巴西雜誌《遺傳學和分子研究》(英文名Genetics and Molecular Research,簡稱GMR)。研究者發現,2015年中國學者文章達到1605篇,占該雜誌的78.1%。“這個雜誌離中國遠遠的,隔著十萬八千里,影響因子(國際通行的期刊評價指標,主要看論文被引用頻次)只有0.764,居然比巴西足球還受到中國學者的追捧?”“剽竊監督”網站的編輯對此諷刺道。

“世界科學上最大規模的英文論文造假公司”。媒體的傳播雖有誇大之嫌,但對中國醫學界,這無疑是雪上加霜。

2015年年初,英國BMC出版社曾一次撤回43篇論文,其中41篇論文的作者來自中國。同年8月,德國施普林格出版集團也宣布撤回旗下10本學術周刊上發表的64篇論文,其中多數作者也是來自中國。

作為世界最著名的三大科技文獻檢索系統之一,簡稱為SCI的美國《科學引文索引》(Science Citation Index)引文數據庫,一直被視為最重要、國際公認進行科學統計與科學評價的工具。但如今,這一系統內的部分雜誌,正用收版面費的形式,為中國論文造假者大開方便之門。

他們有共同的特點:都屬於OA期刊,即作者或機構付費、讀者免費的出版模式,都收取不菲的版面費。——在2015年,中國為此支付了7217萬美元,按照6.6的匯率計算,折合人民幣約4.7億元。而這些錢,大部分由科研經費和機構埋單。

依附於巨額版面費,一條完整的SCI論文跨國造假產業鏈,正在蓬勃生長。

11篇論文同一張實驗圖表

如果沒有舉報信,哪怕是最先進的技術也很難識別出,至少有11篇發表在不同雜誌的SCI論文中,有著完全一模一樣的實驗圖表。其中一個名為圖表三的流式細胞檢測結果,出場率更高達9次。

這些論文的作者都來自中國,其中兩篇論文作者都是威海市文登中心醫院的醫生,余者分別來自不同的地區和機構。

更令人匪夷所思的是,中日友好醫院的唐弢、張國超、王文躍等人和威海市文登中心醫院的蔄輝斌、畢偉平、蔄紅好,不但在論文中使用了同一張圖表3和圖表1B,他們甚至是同時在2015年9月向GMR投稿,文章還發表在了同一期期刊上。

“這說明這些文章之間根本不可能有相互抄襲的可能,”“剽竊監督”網站綜合以上信息後分析,“第三方論文造假代寫公司制造了上面的這些論文。”而相互抄襲圖表的SCI文章發表在同一期期刊上,“說明這些雜誌對此也是睜一只眼閉一只眼的”。

除了圖表,“剽竊監督”網站利用查重軟件檢測發現,這些文章也存在一定的相似度。例如,論文編號為GMR7730的這篇論文與數據庫其他論文的相似度高達31%,是由中日友好醫院的唐弢、張國超、王文躍等人合著的論文。

南方周末記者也用了該查重軟件對該雜誌過去四年的50篇論文進行隨機抽查,結果發現有26篇論文的相似度在20%以上,其中最高的一篇相似度高達33%,合著作者共有7人,均來自遼寧省人民醫院。

面對“剽竊監督”網站的指控,GMR雜誌在接受南方周末記者采訪時坦言自己在2016年年初就註意到了這一現象,“我們的編輯和審查員發現,許多作者將同一個研究成果,發表了數篇文章。他們在網絡上複制粘貼數據、模型、句子,甚至將已發表文章的一部分整體粘貼在自己的論文里。”他們辯解,“一些專門代寫論文、雇用槍手的組織,制造出來的論文,在技術上很難被發現抄襲。”

GMR雜誌認為自己未能發現上訴問題論文的原因在於,論文質量低或涉嫌抄襲都與作者的名譽利害相關,因此他們“將這部分有關名譽的責任歸於作者身上,要求所有作者提交上來的文章,都必須保證原創、無雷同,作者要進行最後的審查,每一位署名作者都務必簽字”。

另外,他們也認為論文抄襲不可能被完全察覺,“縱然科技發展為我們提供了檢測工具,查重軟件可以進行前期的審查,但部分造假論文還是發表出來了。即便是最著名的期刊也不能幸免”。

對於後續,GMR雜誌方面表示,將按照CSE(科學編輯委員會,關於科學出版作品的國際組織)的統一規範處理,“如果發表的問題論文的確含有錯誤數據或涉嫌抄襲,這些論文將被撤銷,同時發表一份撤銷通知。期刊將和該論文作者單位聯系,告以實情”。

按照“剽竊監督”網站公布涉嫌抄襲的11篇論文名單,南方周末記者聯系到了其中6篇發表在GMR雜誌上的作者單位。

泰安市中心醫院、威海市文登中心醫院、廣西醫科大學附屬第一醫院、中日友好醫院等五家涉事醫院都表示到目前為止並沒有接到通知。只有中日友好醫院表示,從其他傳播渠道知道了此事,目前已經展開了調查。

“完全不清楚。”威海市文登中心醫院的畢偉平回答說。她有兩篇論文上榜,兩篇論文,她分別是第一和第二作者。

蔄紅好是其中一篇文章的通訊作者,但她表示自己並沒有參與撰寫,“只是朋友順帶帶上了我的名字”,具體文章的內容和圖表,她對此並不清楚。

不過,按照論文掛名的慣例,通訊作者往往是課題的總負責人,承擔著課題的經費、設計,文章的書寫和把關,也是文章和研究材料的聯系人,擔負著文章可靠性的責任。

(李伯根/圖)

“我只負責寫, 這個是買賣”

“剽竊監督”網站推測,這些論文之所以會同時使用完全一模一樣的表格,原因或在於同一個作者生產了他們——代筆公司。

李傑就是一名SCI論文的代筆,在他的印象中,這個產業早在10年前就已存在。畢業前,他一直兼職做代筆,後來發現這行業潛力巨大,畢業後就正式入職了一家生物科技公司。這家公司公開的主業是出售生物試劑和提供實驗外包服務,另一個重要的業務,就是提供SCI代筆。

他介紹說,做實驗需要很長時間,設備人力投入很大,因此,一般代筆公司的實驗數據都是偽造或拼湊而來。代筆者也多為兼職,一般一名生物學的博士或水平稍強的碩士,兩個月時間就能生產一篇SCI論文。

目前,按照北京市場的行情,一篇影響因子在1-2分左右的論文,價格是3萬上下。支付給代筆公司的錢,寫手只能拿到很少的部分,“到手也才七八千左右”。

與李傑的說法相符,南方周末記者在招聘網站上發現了不少生物公司正在招聘SCI論文的兼職寫手,其中一家名為廣州萊德聯康的生物科技有限公司表示,兼職要求是“醫學或生物口的博士,或發過多篇SCI論文的碩士”,槍手並不需要自己做實驗,論文所需數據都由公司提供。

南方周末記者隨機暗訪了一家名為南京德亨文的生物科技有限公司,工作人員出示的合同顯示,一篇影響因子為1分左右的SCI論文,從合同簽訂到發表文章需要一年時間,價格是64000元,如果加急半年價格則是68000元。

“德亨文”會負責論文從設計到投稿的全部工作,而客戶只須提供需求。作者的人數、名字也可由客戶自由安排。工作人員介紹,時間越急則價格越貴,另外影響因子越高,價格也更貴。

不過,一般的代筆公司都只能提供5分以下的影響因子論文,“一是,客戶沒那麽多時間等待,二是高影響因子的論文投入太大。”李傑解釋。

此外,有些代筆公司,甚至和國外的公司建立了長期合作。通過各種關系,能聯系到第三方評審。

按照科研期刊審稿的流程,論文評審的時候,需要進行同行評議。大部分雜誌都可由論文作者推薦審稿人,這給了這些公司鉆空子的機會,他們會推薦一些和自己關系不錯或有合作的專家當評審。更有甚者,會給編輯提供一些根本不存在的專家名字或者偽造知名專家的郵箱,最後由自己冒充專家給出有利文章發表的意見。

2015年8月,德國施普林格出版集團撤回旗下10本學術周刊上發表的64篇論文,大多數涉事論文的作者來自中國,而原因就是同行評議過程造假。論文作者或代筆的第三方機構提供知名專家名字,但捏造電子郵件地址,並用偽造的郵箱,給出利於論文獲得期刊采用的正面評價。

雖然論文代筆被認為是嚴重的學術不端行為,但是代筆公司並非全生活在暗處。在一家名為“肽度時界”的醫藥服務平臺網站上,南方周末記者甚至看到了公開招標代筆公司的服務。

2016年3月,有一個SCI論文代發的需求在該網公開招標,7家公司參與了競標。按照標書顯示,中標者需要在年底前,為發布者各代發一篇心血管方面的SCI論文和中文核心期刊論文。

李傑所在的公司在國內還算是有一定規模,共有兩百多人,他是論文撰寫組的負責人,負責設計課題、撰寫和發稿,而他底下的小組每個組負責一個實驗。他向南方周末記者表示,“我們的實驗數據是自己出的,我們不造假,做一個實驗一般要半年以上。”

李傑統計了一下,經過他的筆發表的SCI論文的影響因子加起來,有一百多了,但“這些文章的產權都不是我的,我只負責寫,這個是買賣”。

高昂的版面費

中國醫學科學院醫學信息研究所研究員許培揚在看到“剽竊監督”網站的舉報後,出於職業習慣,對GMR雜誌進行了檢索,結果讓他大吃一驚:“從2002年創刊至今發表了3646篇來自中國的論文,占發表論文總量的54.901%,2015年中國學者文章達到了1605篇,占了所有雜誌的78.1%。位列第二名的美國從2002年至今總共才發表了15篇,占比只有0.411%”。

從事了多年醫學信息研究的許培揚認為這種情況在SCI期刊當中,非常不正常,“這是國際期刊,一般都會平衡各個國家的文章,怎麽可能絕大多數都是來自中國的文章?”

GMR雜誌回複稱,他們留意到了2010年下半年以來,亞洲作者提交的論文數量增長明顯,尤其是來自中國的年輕研究人員。

但他們辯稱,“這個增長是因為在發展中國家,學術機構和基金項目要求研究人員更多地在索引之內的期刊雜誌上發表文章,而國際期刊的數量並不足以應對這麽多論文。”

事實上類似GMR這樣,幾乎被中國學者“承包”的期刊並不在少數。

許培揚還發現,希臘一本影響因子為1.559的期刊《Molecular Medicine Reports》中,75%的文章來自中國,而美國期刊《International Jour

nal of Clinical and Experimental Medicine》中,80%的論文來自中國。

除此之外,它們還有一個共同的特點,就是要收取不菲的版面費。它們都屬於OA期刊,即作者或機構付費、讀者免費的出版模式。

中國農業科學院《作物學報》的編審程維紅統計了我國2015年度的OA版面費,結果顯示2015年我國共支付了7217萬美元,按照6.6的匯率計算,折合人民幣約4.7億元。

GMR雜誌的版面費已從最初的820美元升至1350美元,如果按照現在的價格計算,中國作者支付給GMR的版面費就高達490萬美元,折合人民幣約3200萬。

SCI攀比風

不過,在醫學界,很少有人能逃脫對SCI的依賴,“大學排名、學科的排名、醫院排名、科室的排名,SCI論文是一個重要的指標,有的時候都是第一位,”許培揚感受到醫學界濃厚的SCI攀比風,“對個人而言,無論是評職稱還是拿項目,抑或是拿學位畢業,SCI都是一個重要的指標。”

知名醫學網站丁香園曾特別對此做過一項包含1928份有效問卷的調查,其中,824名醫生表示,醫院晉升高級職稱和副高級職稱必須有SCI論文;而晉升高級職稱,85%以上都要求有2篇及以上SCI,要求有5篇以上的達到29.21%。

對SCI的盲目迷信,國內醫學界曾有過多番討論。2014年11月22日,在“SCI論文與醫療、教學”全國學術研討會上,包括韓啟德、吳孟超、吳鹹中、湯釗猷、王學浩、王紅陽、王辰、盧光琇、胡大一、淩鋒在內的33位知名醫學專家,就曾聯合發出“正確處理SCI論文與醫療、教學關系”的倡議書。

2015年,國家衛計委聯合人社部還為此出臺了《關於進一步改革完善基層衛生專業技術人員職稱評審工作的指導意見》,不再將論文作為基層醫護人員職稱評審的必需條件。

但事實上,即使對SCI沒有明確要求,人們依舊無法擺脫對它的追捧,“評職稱時,中文核心期刊和SCI打分差得很遠,為提高自己的競爭力,基層醫院的醫生仍會想辦法上SCI。”許培揚說。

“GMR這類雜誌的作者很少來自國內頂尖院校或醫院。”許培揚分析了雜誌中國作者的地域分布、單位後發現,位列前50名的作者大多位於二三線城市;作者單位中,西北農林科技大學位列第一,共發表了152篇文章,占比為4.169%,以下依次為,南京農業大學第二,四川農業大學第三,安徽農業大學第四,吉林大學校本部第五。其中新疆醫科大學第一附屬醫院位列第八名,而名不見經傳的新鄉醫學院校本部位列第十三名。

類似北京大學、複旦大學、協和醫學院等國內頂尖的知名醫學院和醫院並未出現在名錄中。

對此,許培揚分析,“這個雜誌的影響因子才0.764,不到1分,對頂尖的醫學院和醫院而言,把論文發在這里對自己的評職稱、拿課題、評獎等起不到任何作用,這些單位一般要求影響因子在3分以上,甚至5分以上。願意在這種低分雜誌發文的一般都是單位要求不高,只要是SCI期刊即可的地方。”而這部分人正是這些低影響因子雜誌的主要客戶。

這些面目可疑的論文發表者,很少自掏腰包,“一般科研經費都能夠解決”。在各大醫院、醫學院校,都有針對SCI論文發表的獎勵制度,並能報銷版面費。

丁香園的調查顯示,有33.4%的醫生表示影響因子每1分獎勵1萬元,35.68%的醫生表示小於1萬元,10.11%的醫生表示大於1萬元。

程維紅的統計更為直觀,“2015年,我國的OA論文中有92.8%均標註有各類基金項目資助,遠高於其他國家。”其中SCI收錄OA期刊所發表論文中標註最多的基金項目是中國的國家自然科學基金,涉及論文23700篇,在數量上占絕對優勢。

(李傑為化名)

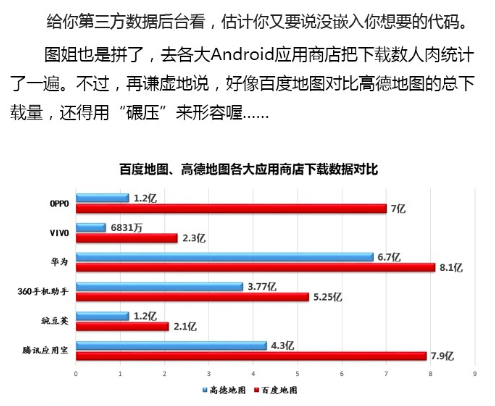

高德、百度口水撕逼戰升級 百度:把數據造假說清楚了!

10月16日消息,高德和百度關於手機地圖的“市場第一”之爭再度開撕,百度地圖今日再發長微博稱:高小德別跑題,我們把數據造假說清楚了!昨天圖圖剛剛發出微博,你就火速又發了一篇,可能光顧著快了,忘記最開始你們班長永福說的要“不服跑分”了,這樣故意岔開話題,是被打蒙圈兒了嗎?

昨日上午,阿里移動事業群總裁兼高德集團總裁俞永福在杭州雲棲大會上宣布,高德地圖手機客戶端的每日活躍數據已經超越百度地圖,成為行業內排名第一的手機地圖應用。高德針對百度地圖的回應做出說明,稱百度援引的聯通和易觀數據“並沒聽說過”,並再次喊話:不服別吵吵,不服也加監測代碼。

百度地圖今日在長微博中,先後列出了QuestMobile日活數、應用商店下載數據、易觀國際數據,以及百度指數和360搜索指數。

百度地圖稱,高德喊話希望通過QuestMobile嵌入代碼監測日活的方式,百度地圖方面找到了截至10月1日QuestMobile的數據:百度地圖活躍用戶5133.88萬,高德地圖2891.51萬。

此外,百度地圖還稱擔心高德不服未嵌入代碼監測的數據,於是通過各大安卓應用商店統計下載量。涉及的應用商店有OPPO、vivo、華為、360手機助手、豌豆莢和騰訊應用寶等6家,這6家下載數據來看,百度地圖均超過高德地圖。

除了日活數據和下載量,百度地圖還援引了易觀國際“全網滲透率”的數據,以及百度搜索指數和360搜索指數,這幾組數據顯示,百度地圖的數據情況均比高德地圖理想。

百度地圖在回應最後再次強調了“數據造假”問題,對昨日高德二度喊話中的“直接跟上加監測代碼”的提議未置可否。高德方面目前百度地圖的最新回應也尚無回應。

環保督查福建行動:重點打擊監測數據造假

“督查結束後,我們給省里的督查報告是要請你簽字畫押的。你不簽字,我沒法回去。”10月21日下午,在福建省環境保護廳的會議室里,環境保護部應急中心副主任馮曉波對福建省環境保護廳廳長朱華說。

當日,環保部派出10個環境執法監管重點工作落實情況督查組分赴天津、河北、福建等20個省(市、區)。《第一財經日報》記者受邀參加第五督查組。

根據安排,各督查組要在21日聽取首個省份有關情況匯報,之後開展現場督查。第五督查組於當日下午16時抵達福州後,直奔福建省環保廳,聽取匯報。

“我表個態吧。”匯報會上,朱華說,督查本身就是對福建環保的推動和促進,希望通過這次督查,對福建環保工作進一步梳理。“我們將按照這次環保部督查組督查發現的問題,在余下的兩個多月時間,找準短板,強化整改。”“至於簽不簽字,我們都會很認真地一項一項落實好。”

22日至24日,督查組還對泉州、廈門兩市19家企業進行了現場檢查,對企業落實環保制度、汙染防治設施建設運行、汙染物達標排放、危險廢物產生和經營情況等進行了現場檢查。25日下午,督查組離開福建趕赴江西。

督查組在福建發現了什麽?

項目清理中的“相親會”

近年來福建經濟持續快速發展。2015年,福建省GDP達到2.59萬億元,同比增長9%。

在工業化、城鎮化快速推進的同時,福建環境質量沒有下降。監測數據顯示,2015年,福建省12條主要河流水質保持為優,水域功能達標率97.8%,Ⅰ~Ⅲ類水質占比94%,較全國平均水平高出29.9個百分點。

在環保部每月公布的月度空氣質量狀況報告中,廈門穩居74個城市前10名,福州也位居前列。2015年,福建省23個城市空氣質量均達到或優於國家環境空氣質量二級標準,城市達標率為100%。9個設區城市空氣質量均達到或優於國家環境空氣質量二級標準,達標天數比例平均為96.2%,比全國平均水平高出23.5個百分點。

本報記者註意到,福建環境質量持續優良,既有位於沿海、經濟總量相對較小和環境容量大的優勢,也與福建各地的環保努力分不開。

25日上午,督查組完成的此次督查報告稱,2016年,福建省環境執法監管以改善環境質量為核心,持續加大新環保法及四個配套辦法實施力度,積極推進環境執法監管各項任務順利開展。

據福建省環保廳的統計數據,截至2016年10月20日,福建省共有違法違規建設項目24080個,已完成清理整頓20770個,占86.3%。其中,淘汰關閉類1865個,已完成1843個,占98.8%;整頓規範類11501個,已完成9931個,占83.4%;完善備案類10714個,已完成8996個,占84%。

本報記者拿到的泉州市和廈門市的數據顯示,泉州市共清理出存在環保違規建設項目5379個,目前已完成清理整頓項目3795個,完成率70.55%。其中淘汰關閉項目292個,完成291個,完成率近100%;整治規範項目2357個,已完成1606個,完成率68.14%;完善備案項目2730個,已完成1898個,完成率80.09%;

廈門市共有違法違規建設項目2280個,已完成清理整頓2248個,完成率98.6%,其中淘汰關閉和整頓規範類項目已全部完成,完善備案項目完成率為98.6%。

“違法違規建設項目清理”是環保部此次督查的九項任務中的第一項。環保部環境監察局局長田為勇介紹,通過“淘汰關閉一批、整頓規範一批、完善備案一批”,年底要全面完成清理任務。按照要求,各省級環保部門要對照排查清單按月調度進展,組織開展督查,督促地方做到全面清理,按時完成清理任務。

這項任務的要求很嚴。環保部《關於進一步做好環保違法違規建設項目清理工作的通知》明確,“對應當列入清單而未列入,瞞報、謊報、漏報的責任人,報請省級政府及有關部門嚴肅問責;對清理整改推進不力、進展緩慢的地區應進行約談。”

福建省環保廳原總工程師許碧瑞介紹,福建省建立了發改委、經信委、國資委、國土廳、法制辦等省直12個職能部門參加的協調機制,多地還創新的清理方式和方法。

本報記者從泉州市環保局了解到,該局督促、指導各地召開8場環評單位和環保違規項目建設單位的對接會,幫助建設單位盡快完成委托。今年8月,晉江市召開環保違規建設項目認定和備案工作對接會,982家相關企業參加會議,當場簽約19家,有簽約意向企業452家。

“對接會現場像一個相親會。環保部門就是牽個線。”泉州市環保局一位工作人員對記者說,泉州今年也召開了11場企業和環評單位對接會。

重點打擊監測數據造假

此次督查的另一個重點任務是了解地方有關查處適用《環境保護法》四個配套辦法及涉嫌汙染犯罪案件的情況,對按日連續處罰、限產停產、查封扣押、移送公安機關行政拘留、移送公安機關追究刑事責任等五類案件的案卷進行抽查,評查其在立案、調查、處罰、執行等方面的合法性和規範性。

“環保部每月都向社會公開《環境保護法》配套辦法執行情況。你們下去之後查一下地方上的真實情況。如果一年不辦一個案子,那可能就有問題了。當地的環境質量真有那麽好?”田為勇說。

《第一財經日報》記者隨督查組在福建督查時明顯感到,福建打擊違法排汙的“鐵腕”有力。許碧瑞介紹,今年前三季度,福建省立案查處各類環境違法案件1389件,其中查封扣押625起、限產停產45起、按日計罰25起、行政拘留169起,並分三批將187個突出環境問題列為省級掛牌督辦。福建省環保廳和省公安廳聯合開展了3次“清水藍天”環保執法專項行動,共移送涉嫌環境汙染犯罪案件125起。

“重點是嚴厲打擊監測數據造假。”福建省環保廳監察總隊總隊長秦明介紹,三明市環保局去年查辦了福建省首例自動監控數據造假案,今年又查辦了首個廢氣自動監控弄虛作假案;石獅市生態環保局通過“蹲守跟蹤”“順藤摸瓜”“試驗驗證”等手段,查處了2起“高科技”的自動監控弄虛作假案件。

秦明介紹,今年8月5日中午,三明市環保局執法人員突擊檢查大田新巖水泥有限公司在線監控設施。因在線監控站房上鎖,執法人員聯系企業管理人員立即到現場配合檢查。但企業管理人員以種種借口遲遲不肯露面,其行為令人生疑。

苦等半小時後,執法人員認定企業拒不配合檢查,遂強行進入站房檢查。經查,企業氮氧化物在線監測主分析儀數據為597mg/m3,但上位機、數采儀的數據卻顯示為228.2mg/m3,上傳至環保部門的氮氧化物監控數據還不到實測數據的一半。初步判定該企業存在數據造假行為。

隨後,執法人員破解了系統管理員登陸密碼,當進入電腦系統查閱相關參數設置時,上位機電腦屏幕上的鼠標光標箭頭在現場未操作的情況下,突然在屏幕上不停地來回移動。憑經驗判斷,上位機已被遠程操控,有人正在篡改系統參數設置。執法人員迅速進行全程錄像。

錄像記錄顯示,期間“氮氧化物模擬量電氣上限值”參數的設置值由11.5被緩慢下降調整至正常值5,此時上位機、數采儀和主分析儀表三者氮氧化物的數據也趨於一致,約為370mg/m3,整個遠程操控調整參數的過程大約持續了90分鐘。

之後,該公司中控系統(DCS)工程師陳某才姍姍來遲,到達檢查現場配合執法。為進一步固定證據,執法人員來到該公司的中控室,發現在DCS工程師陳某所用的電腦上,有一個“CEMS7-1-”控制遠程窗口,顯然這是陳某在調整監控參數後慌亂之中未及時關閉的界面。

在一系列鐵證前,陳某交待了整個違法事實:8月1日開始,該企業因脫硝設施出現故障,噴氨壓力不穩定,導致氮氧化物出現超標現象。為使傳輸至環保部門的在線監控數據穩定達標,企業擅自對氮氧化物“模擬量電氣上限”參數進行修改,將正常上限值5修改為11.5,經過這樣的修改後,企業上傳到環保部門的氮氧化物就變成實際測量值的38%左右,從而實現表面上的“達標排放”。

事後,三明市環保局依法對該企業立案處罰10萬元,並將相關責任人員移送公安機關實施行政拘留。

23日下午,本報記者跟隨馮曉波帶隊的第五督查組人員到晉江某垃圾焚燒企業督查,在一間裝有煙氣在線監測設備的門前,馮曉波讓人打開門。過了一會,一個人拿著鑰匙來開門,馮曉波問他:“是企業的,還是外面的人。”

進屋後,馮曉波察看監測系統數據變動情況,又查看電腦上的數據記錄。隨後讓人拔掉進氣管,再仔細觀察監測數據顯示情況,沒有發現異常情況後才離開。

馮曉波解釋說,按照相關規定,企業人員是不允許擅自進入站房、靠近監測設備的。如果是委托第三方運營,大門應當由企業和第三方運營單位的人同時打開。拔掉進氣管,是為了觀察是否有數據變化,如果拔掉進氣管後數據沒有太大的變化,說明有監測數據造假的可能。

環境質量高位運行的短板

在21日在匯報會上,朱華表示:“福建省環保也有自己的短板,就是環境質量高位運行的短板。”她說,去年,福建省優良天數已經達到97.9%,水流域達標率已經達到94%。但危廢管理以及小流域水環境質量的問題值得高度關註。

朱華介紹,福建省小流域的專項整治是以省政府的名義出臺的,在90%的主幹流水質達標的基礎上,自加壓力,提出通過3到5年的努力,小流域的水質達標率也要達到90%,“這是非常難的。”她說。

福建省環保廳給本報記者提供的資料顯示,一些小流域汙染問題不容忽視。畜禽養殖汙染治理水平低、農村汙水垃圾處理設施缺口大、工礦企業治汙不到位等均影響了流域水環境質量。一些地處小流域上遊或偏僻地區的小散亂汙無證無照非法企業,由於無配套的汙染防治設施,直排偷排生產廢水,違法成本極低,禁而不絕、死灰複燃問題較為突出,流域環境執法監管任務依然繁重。

督查組的上述督查報告還指出,“在督查中仍發現部分需要加強的環節。例如,在取締‘十小’企業的信息公開方面,部分地區只公開了取締企業數量,未公開企業基本信息及具體取締手段,群眾難以通過信息公開了解環境執法監管工作的詳細情況。”

福建省環保廳介紹,隨著打擊違法排汙的力度持續加大,環境違法的方式、躲避檢查的手段也不斷翻新,一些違法排汙行為具有極強的隱蔽性,通常難以發現,潛伏著較大的環境安全隱患。

22日上午9時40分許,本報記者乘車從福州出發前往泉州,途徑螺洲大橋時看到,在烏龍江與S203省道之間,有多家建築材料、混凝土、鋼構等企業存在無組織排放,放眼望去煙塵彌漫。

記者在沿途還看到,在一些村莊外圍、山谷之間仍有小企業、小作坊生產,多個煙囪吐著黑煙。

督查報告還稱,福建“一些企業環境保護主體責任不落實,環保意識淡薄的情況仍然存在。例如,部分企業主守法意識淡薄,面對環保執法人員百般抵賴、誤導采樣,甚至失聯、逃逸,加大了調查取證和違法行為認定的難度。再如,督查組在現場檢查時發現,某危險廢物產生企業環保意識淡薄,危險廢物隨意堆存,防流失措施不到位,造成部分有毒滲濾液在地面流淌,存在惡臭現象。”

此外,督查組在現場檢查時發現,福建省部分企業生產廢水處理後深海排放,環境監管難度大,存在較大的環境安全隱患。

本報記者在采訪中也了解到,“環境執法能力薄弱”的問題,對於福建省來說,既是一個與全國同樣的共性問題,更是其面臨的突出問題。福建省環保廳介紹,目前基層執法力量薄弱特別是縣一級人員缺乏,平均不足11人,最少的只有3人。

數據顯示,截至2015年12月底,福建全省現有91個環境監察機構共有編制1918名,實際招錄在編1641人,只是全國平均數的74%(全國各省平均2202人),是華東其他5個省平均數(在編人員2748人)的59%。全省現僅有214輛環境監察執法用車且已十分老舊,其中還有不少被環保局機關挪用,有的縣級環境監察大隊平時連一輛執法車都無法保障。

督查組在報告中建議,福建省各級環保部門應督促企業落實環境保護主體責任,進一步加強環境執法監管信息公開,明確“十小”企業取締標準,排查並消除沿海企業深海排放存在的環境安全隱患,以確保各項環境執法監管重點工作如期順利完成。

第五督查組組長馮曉波(左2)通報環保部督查要求。攝影/章軻

福建省環境保護廳廳長朱華在匯報會上表態。攝影/章軻

督查組在石獅市某水處理企業檢查。攝影/章軻

第五督查組組長馮曉波在晉江某垃圾焚燒企業查看在線檢測情況。攝影/章軻

21日晚,督查組在入駐酒店的一間會議室里連夜查閱福建省環保執法相關資料。攝影/章軻

21日晚,督查組在入駐酒店的一間會議室里連夜查閱福建省環保執法相關資料。攝影/章軻

電影產業促進法草案三審 票房造假最高可罰違法收入的五倍

據中新網報道,十二屆全國人大常委會第二十四次會議31日在北京開幕。電影產業促進法草案三次提請審議,草案三審稿對票房造假提出了更嚴厲的處罰措施。

此前電影產業促進法草案已經全國人大常委會第十七次會議、第二十二次會議兩次審議。有些常委會組成人員和部門提出,目前的規定處罰力度不夠,應將罰款數額與造假金額掛鉤,實行按倍計罰。

全國人大法律委員會建議將草案相關條款修改為“未如實統計電影銷售收入或者未提供真實準確的統計數據的,由縣級以上人民政府電影主管部門責令改正,處五萬元(人民幣,下同)以上五十萬元以下的罰款;違法所得五十萬元以上的,處違法所得一倍以上五倍以下的罰款。情節嚴重的,責令停業整頓;情節特別嚴重的,由原發證機關吊銷許可證”。

此外,為加強對電影業違法行為的社會監督,草案還增加規定:縣級以上人民政府電影主管部門應當“受理對違反本法規定的行為的投訴、舉報,並及時核實、處理、答複”。

此外,三審稿還增加“積極引導社會資金投資農村電影放映”的規定,增加“采取措施”支持接受義務教育的學生免費觀看推薦的電影,增加國家支持創作、攝制“傳播中華優秀文化”的電影,增加“鼓勵少數民族題材電影創作”的規定。

Next Page