遊記140820奧捷之旅(8)

來源: http://www.tangsbookclub.com/2014/08/20/%E9%81%8A%E8%A8%98140820%E5%A5%A7%E6%8D%B7%E4%B9%8B%E6%97%858/

遊記140820

中歐扮文化奧捷之旅(8)

朝日執筆

行程第一天(25/5/2014)之 三

在城市公園「閒遊」了一圈後, 總算快十點了。 離開公園,我們沿著環城大道往回走,向今天其中一個主要目的地「分離派會館」進發,途中還看到奧匈帝國開國之君 法蘭斯‧約瑟夫一世(碑文中的Joseph是古德語的拼法,現代德語基本上都會用F統一代替PH)的澟澟馬上英姿。 他雖然塑造了今日維也納的燦爛,但卻未能挽救帝國的衰亡,不免令人嘆息。

總算快十點了。 離開公園,我們沿著環城大道往回走,向今天其中一個主要目的地「分離派會館」進發,途中還看到奧匈帝國開國之君 法蘭斯‧約瑟夫一世(碑文中的Joseph是古德語的拼法,現代德語基本上都會用F統一代替PH)的澟澟馬上英姿。 他雖然塑造了今日維也納的燦爛,但卻未能挽救帝國的衰亡,不免令人嘆息。

走不了十五分鐘,就看到分離派會館著名的「黃金圓頂」。

1898年,以對抗「藝術建制」為號召的一群「少壯派」藝術家漸成氣候,因此決定建立一個「根據地」,遂推舉剛過而立之年的青年建築師 歐爾布里希,為眾人建築了我們今天看到的「分離派會館」。 會館的建築本身,就已是一個「分離派」的宣言,一個向「藝術建制」的挑戰!「維也納分離派」也在這一刻,正式成立。

這個在落成之初曾被保守派譏笑為「鍍金大白菜」的「分離派」建築,今天已成為維也納一個非常重要的地標。 走近一點,就可以看清楚屋頂的「金球」,其實是由無數片金色的月桂葉組成的。 月桂葉是這座建築的重要主題,除了屋頂外,外牆的紋飾都大量應用。 這個黃金屋頂是建築師 歐爾布里希Joseph Maria Olbrich最知名的作品。 其實也不必太費心,就能發現這個分離派會館的建築風格,與之前看到的 卡爾廣場地鐵站樓,完全是一脈相承。 不錯,歐爾布里希正是 華格納的首席愛徒,而且也有份參與老師對站樓的設計工作。

這個在落成之初曾被保守派譏笑為「鍍金大白菜」的「分離派」建築,今天已成為維也納一個非常重要的地標。 走近一點,就可以看清楚屋頂的「金球」,其實是由無數片金色的月桂葉組成的。 月桂葉是這座建築的重要主題,除了屋頂外,外牆的紋飾都大量應用。 這個黃金屋頂是建築師 歐爾布里希Joseph Maria Olbrich最知名的作品。 其實也不必太費心,就能發現這個分離派會館的建築風格,與之前看到的 卡爾廣場地鐵站樓,完全是一脈相承。 不錯,歐爾布里希正是 華格納的首席愛徒,而且也有份參與老師對站樓的設計工作。

正門立面上有蛇髮女妖 墨杜莎Μέδουσα /Medusa頭像作為楣飾。 根據希臘神話,墨杜莎本是一名美少女,卻因在雅典娜神殿誇示自己的美貌,因而被雅典娜變成醜陋的蛇髮女妖。 「分離派」以墨杜莎自況,比喻自己敢向權威展現「真實的美」和「人間的美」,縱然受到「神的詛咒」、強權的打壓,也絕不退縮。 大門的上方則刻著分離派運動的格言:「每個時代皆有其藝術,每種藝術皆有其自由!Der Zeit ihre Kunst. Der Kunst ihre Freiheit !」

/Medusa頭像作為楣飾。 根據希臘神話,墨杜莎本是一名美少女,卻因在雅典娜神殿誇示自己的美貌,因而被雅典娜變成醜陋的蛇髮女妖。 「分離派」以墨杜莎自況,比喻自己敢向權威展現「真實的美」和「人間的美」,縱然受到「神的詛咒」、強權的打壓,也絕不退縮。 大門的上方則刻著分離派運動的格言:「每個時代皆有其藝術,每種藝術皆有其自由!Der Zeit ihre Kunst. Der Kunst ihre Freiheit !」

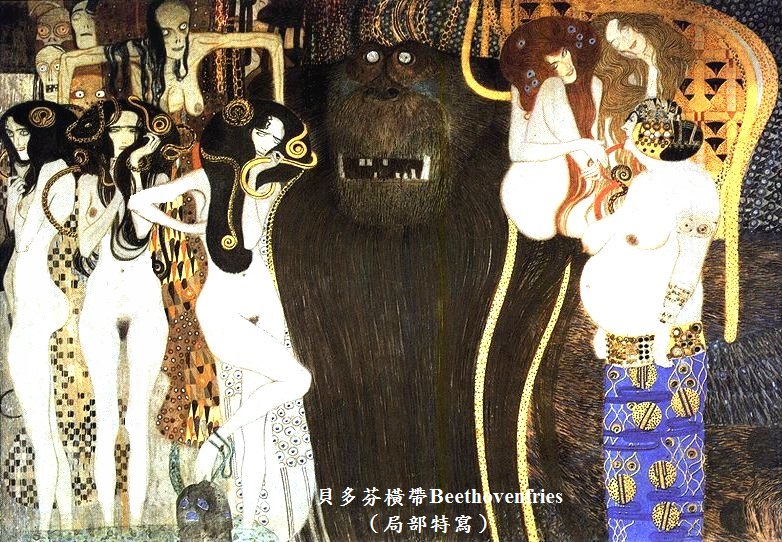

1898年分離派會館落成,並舉辦了該派的第一次大型藝術展。1900 年出版第一期會刊。1902年舉辦第十四次展覽— 貝多芬特展。

分離派認為貝多芬的音樂與該派的理念同出一轍,來自德國、奧地利等大德意誌地區,以至全歐洲的新銳藝術家,以不同的手法表現出他們各自認為最「合理」的貝多芬。 這次展覽中的展品,不少也成了分離派的代表性藝術品。 「貝多芬大展」標誌著維也納分離派發展的最高峰。翌年,該會得到銀行家註資,並成立「維也納工作聯盟Wiener Werksttte」。 然而,展覽展現出的「左膠」想像和「親猶情結」,為分離派樹立了大批保守和反猶的敵人。

有道是花無百日紅,隨著 華格納、莫塞爾Koloman Moser克林姆和席勒Egon Schiele等在1918年相繼去世,分離派花果雕零,「維也納工作聯盟」也終於在1932年正式收檔。

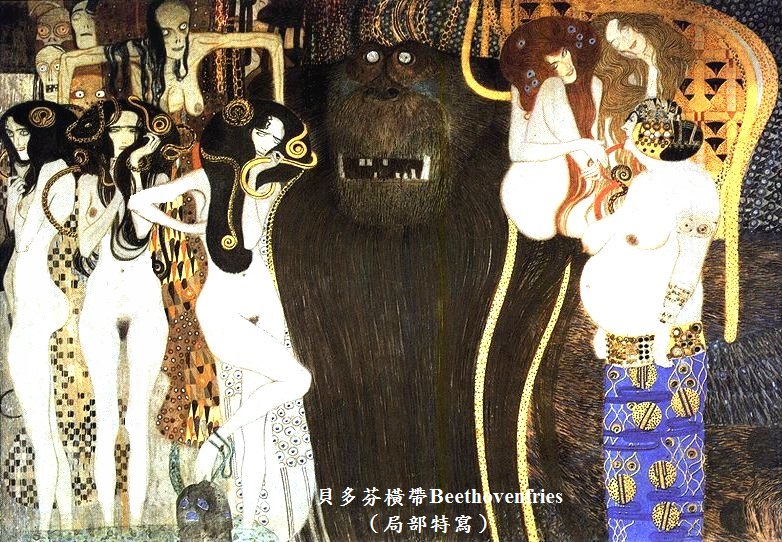

時至今日,分離派會館成了新進/當代藝術的展覽場地。 而當年擺滿整個會館的作品,今天大部分都已經成為歐洲各大藝術館的藏品了,只餘下初代掌門 克林姆的「貝多芬橫帶Beethovenfries」壁畫,仍一直留在牆上,帶不走。

說實話,本人作為一個「老餅」,對「當代藝術」向來不甚了了。對這些重視「概念」遠多於技藝和手法的「藝術品」,一般都只是感到一頭霧水。 記得當年不知天高地厚,「盲頭烏蠅」撞入了巴黎羅浮宮附近一間名字也不太記得的藝術館內……「火星是很危險的,我們還是快點回地球吧!」就是我當時唯一的記憶。 現在畢竟年紀大了,見識也多了,在這分離派會館中也不至於覺得「太危險」,但也顯然不太能夠投入欣賞。

作為一個有時代精神象徵的建築物,作為一個維也納的藝術地標,作為一個著名的旅遊景點,分離派會館也是值得來的。 只不過,除非閣下對現代藝術有濃厚興趣,又或閣下是分離派的鐵桿粉絲,再或者閣下原來是「火星人」,否則,並不建議在這裏花太多的時間。當然若閣下的時間多得要「殺」的話,又另作別論。

離開分離派會館,已是午飯時間了,我們決定到附近的「黑山咖啡館Café Schwarzenberg」。 在十八世紀之時,維也納與巴黎並稱為歐洲東西文化之都。 在還沒有互聯網的時代,咖啡館就是(撈得掂的)知識分子和(撈唔掂的)文藝青年的聚腳點,他們在巴黎和維也納的咖啡館內交流知識和想法,結識同道中人和未來的權貴。 咖啡館堪稱「文化之都」的心臟,不斷向這個繁盛的時代輸送文化的血液。

離開分離派會館,已是午飯時間了,我們決定到附近的「黑山咖啡館Café Schwarzenberg」。 在十八世紀之時,維也納與巴黎並稱為歐洲東西文化之都。 在還沒有互聯網的時代,咖啡館就是(撈得掂的)知識分子和(撈唔掂的)文藝青年的聚腳點,他們在巴黎和維也納的咖啡館內交流知識和想法,結識同道中人和未來的權貴。 咖啡館堪稱「文化之都」的心臟,不斷向這個繁盛的時代輸送文化的血液。

相比於巴黎,維也納的「咖啡文化」歷史更為悠久— 咖啡畢竟是由東方傳入的嘛!十七世紀,奧斯曼土耳其的國勢到達高峰。然而,就在1683年,帝國大維齊爾(宰相)率軍深入歐洲腹地,並圍困維也納城數月之久,最終敗北而回。帝國本來似乎是無窮的擴張,在維也納遭到挫敗。 哈布斯堡王朝在此戰奠定了她在歐洲東面的地位,而奧斯曼帝國則在此役由盛轉衰。

土耳其人走了,但他們卻留下了「惡魔的飲料」。 1684年,也就是維也納大戰後的翌年,第一間咖啡館在維也納開業。咖啡和咖啡館,從此成為維也納人生命中不可或缺的一部分。

到咖啡館不單是為了喝杯咖啡。在資訊不如今天發達的年代,咖啡館提供的多種報紙和雜誌,吸引了全城所有「識字」的人!無論是哲學思想、音樂理論、藝術概念,以經濟訊息和政治情報,都在咖啡館半地下半公開地流通著。 據說在十八世紀,維也納每間稍有規模的咖啡館,都一定有帝國的情報人員長駐監控(工作就有點像今天強國的「網警」),以防捅出亂子。

不過,咖啡館這個行業卻是非常的蓬勃。由剛開始的四間,到十八世紀增加到八十間。到了今天,整個維也納市區已有超過二千間咖啡館了,其中過百年歷史的也有五十多間,反正就是「梗有一間喺左近」。

不過,咖啡館這個行業卻是非常的蓬勃。由剛開始的四間,到十八世紀增加到八十間。到了今天,整個維也納市區已有超過二千間咖啡館了,其中過百年歷史的也有五十多間,反正就是「梗有一間喺左近」。

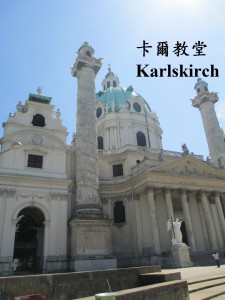

我們午餐的黑山咖啡館Café Schwarzenberg座落於環城大道上,位處國家歌劇院、維也納愛樂協會和演奏會大廳的中心點,離卡爾教堂也只是兩個小街口,旁邊還有維也納少見的購物中心。 黑山咖啡館在1865年開業,一直都是環城大道上的名店代表。 咖啡店內還是一如百多年來,牆上掛滿新進畫家寄賣的作品。 這是一個傳統,窮得連咖啡錢也付不起,就用畫來抵數,放在店中寄賣,賣得出就分一半給咖啡館。今天當然已沒有這樣的運作。

用玻璃杯裝著的,是混合了冧酒的「馬車夫咖啡Kutscher Café」,非常「帶勁」。 據說當年的馬車夫在冬天早上開工前會先來一杯,既提神又暖身,咖啡因而得名。 至於招牌的「莫劄特咖啡」,反而不怎麼特別。

主食是東歐名菜「匈牙利燉牛肉(湯)Gulyáshús」,從字面直譯就是「牧牛人Gulyás(烹製)的肉」,因此有時也會簡稱為Gulyás。這道菜非常有名!在共產時代,就有一種說法,謂若然蘇聯的共產主義是「土豆燒牛肉」,匈牙利的共產主義就是Gulyáshús!不過雖說是匈牙利名菜,但其實在整個前奧匈版圖(包括捷克斯洛伐克)也非常流行。 伴碟的麵包團子也是當地的傳統食物,蘸牛肉汁吃非常可口,也非常飽肚。 至於甜品,則是本店的的另一招牌「莫劄特蛋糕」。 綠色的外層,黃色和啡色的夾層,還有厚實的餅底,呈現出豐富的層次。 相比於本港,歐洲的甜品一般都偏甜,不過這個「莫劄特蛋糕」還算可以接受,不至於一咬下去就「滿口砂糖」。 只是,恕我眼背(或口背或耳背),不知這蛋糕與莫劄特到底有何關係?

遊記140820奧捷之旅(8)

來源: http://www.tangsbookclub.com/2014/08/20/%E9%81%8A%E8%A8%98140820%E5%A5%A7%E6%8D%B7%E4%B9%8B%E6%97%858/

遊記140820

中歐扮文化奧捷之旅(8)

朝日執筆

行程第一天(25/5/2014)之 三

在城市公園「閒遊」了一圈後, 總算快十點了。 離開公園,我們沿著環城大道往回走,向今天其中一個主要目的地「分離派會館」進發,途中還看到奧匈帝國開國之君 法蘭斯‧約瑟夫一世(碑文中的Joseph是古德語的拼法,現代德語基本上都會用F統一代替PH)的澟澟馬上英姿。 他雖然塑造了今日維也納的燦爛,但卻未能挽救帝國的衰亡,不免令人嘆息。

總算快十點了。 離開公園,我們沿著環城大道往回走,向今天其中一個主要目的地「分離派會館」進發,途中還看到奧匈帝國開國之君 法蘭斯‧約瑟夫一世(碑文中的Joseph是古德語的拼法,現代德語基本上都會用F統一代替PH)的澟澟馬上英姿。 他雖然塑造了今日維也納的燦爛,但卻未能挽救帝國的衰亡,不免令人嘆息。

走不了十五分鐘,就看到分離派會館著名的「黃金圓頂」。

1898年,以對抗「藝術建制」為號召的一群「少壯派」藝術家漸成氣候,因此決定建立一個「根據地」,遂推舉剛過而立之年的青年建築師 歐爾布里希,為眾人建築了我們今天看到的「分離派會館」。 會館的建築本身,就已是一個「分離派」的宣言,一個向「藝術建制」的挑戰!「維也納分離派」也在這一刻,正式成立。

這個在落成之初曾被保守派譏笑為「鍍金大白菜」的「分離派」建築,今天已成為維也納一個非常重要的地標。 走近一點,就可以看清楚屋頂的「金球」,其實是由無數片金色的月桂葉組成的。 月桂葉是這座建築的重要主題,除了屋頂外,外牆的紋飾都大量應用。 這個黃金屋頂是建築師 歐爾布里希Joseph Maria Olbrich最知名的作品。 其實也不必太費心,就能發現這個分離派會館的建築風格,與之前看到的 卡爾廣場地鐵站樓,完全是一脈相承。 不錯,歐爾布里希正是 華格納的首席愛徒,而且也有份參與老師對站樓的設計工作。

這個在落成之初曾被保守派譏笑為「鍍金大白菜」的「分離派」建築,今天已成為維也納一個非常重要的地標。 走近一點,就可以看清楚屋頂的「金球」,其實是由無數片金色的月桂葉組成的。 月桂葉是這座建築的重要主題,除了屋頂外,外牆的紋飾都大量應用。 這個黃金屋頂是建築師 歐爾布里希Joseph Maria Olbrich最知名的作品。 其實也不必太費心,就能發現這個分離派會館的建築風格,與之前看到的 卡爾廣場地鐵站樓,完全是一脈相承。 不錯,歐爾布里希正是 華格納的首席愛徒,而且也有份參與老師對站樓的設計工作。

正門立面上有蛇髮女妖 墨杜莎Μέδουσα /Medusa頭像作為楣飾。 根據希臘神話,墨杜莎本是一名美少女,卻因在雅典娜神殿誇示自己的美貌,因而被雅典娜變成醜陋的蛇髮女妖。 「分離派」以墨杜莎自況,比喻自己敢向權威展現「真實的美」和「人間的美」,縱然受到「神的詛咒」、強權的打壓,也絕不退縮。 大門的上方則刻著分離派運動的格言:「每個時代皆有其藝術,每種藝術皆有其自由!Der Zeit ihre Kunst. Der Kunst ihre Freiheit !」

/Medusa頭像作為楣飾。 根據希臘神話,墨杜莎本是一名美少女,卻因在雅典娜神殿誇示自己的美貌,因而被雅典娜變成醜陋的蛇髮女妖。 「分離派」以墨杜莎自況,比喻自己敢向權威展現「真實的美」和「人間的美」,縱然受到「神的詛咒」、強權的打壓,也絕不退縮。 大門的上方則刻著分離派運動的格言:「每個時代皆有其藝術,每種藝術皆有其自由!Der Zeit ihre Kunst. Der Kunst ihre Freiheit !」

1898年分離派會館落成,並舉辦了該派的第一次大型藝術展。1900 年出版第一期會刊。1902年舉辦第十四次展覽— 貝多芬特展。

分離派認為貝多芬的音樂與該派的理念同出一轍,來自德國、奧地利等大德意誌地區,以至全歐洲的新銳藝術家,以不同的手法表現出他們各自認為最「合理」的貝多芬。 這次展覽中的展品,不少也成了分離派的代表性藝術品。 「貝多芬大展」標誌著維也納分離派發展的最高峰。翌年,該會得到銀行家註資,並成立「維也納工作聯盟Wiener Werksttte」。 然而,展覽展現出的「左膠」想像和「親猶情結」,為分離派樹立了大批保守和反猶的敵人。

有道是花無百日紅,隨著 華格納、莫塞爾Koloman Moser克林姆和席勒Egon Schiele等在1918年相繼去世,分離派花果雕零,「維也納工作聯盟」也終於在1932年正式收檔。

時至今日,分離派會館成了新進/當代藝術的展覽場地。 而當年擺滿整個會館的作品,今天大部分都已經成為歐洲各大藝術館的藏品了,只餘下初代掌門 克林姆的「貝多芬橫帶Beethovenfries」壁畫,仍一直留在牆上,帶不走。

說實話,本人作為一個「老餅」,對「當代藝術」向來不甚了了。對這些重視「概念」遠多於技藝和手法的「藝術品」,一般都只是感到一頭霧水。 記得當年不知天高地厚,「盲頭烏蠅」撞入了巴黎羅浮宮附近一間名字也不太記得的藝術館內……「火星是很危險的,我們還是快點回地球吧!」就是我當時唯一的記憶。 現在畢竟年紀大了,見識也多了,在這分離派會館中也不至於覺得「太危險」,但也顯然不太能夠投入欣賞。

作為一個有時代精神象徵的建築物,作為一個維也納的藝術地標,作為一個著名的旅遊景點,分離派會館也是值得來的。 只不過,除非閣下對現代藝術有濃厚興趣,又或閣下是分離派的鐵桿粉絲,再或者閣下原來是「火星人」,否則,並不建議在這裏花太多的時間。當然若閣下的時間多得要「殺」的話,又另作別論。

離開分離派會館,已是午飯時間了,我們決定到附近的「黑山咖啡館Café Schwarzenberg」。 在十八世紀之時,維也納與巴黎並稱為歐洲東西文化之都。 在還沒有互聯網的時代,咖啡館就是(撈得掂的)知識分子和(撈唔掂的)文藝青年的聚腳點,他們在巴黎和維也納的咖啡館內交流知識和想法,結識同道中人和未來的權貴。 咖啡館堪稱「文化之都」的心臟,不斷向這個繁盛的時代輸送文化的血液。

離開分離派會館,已是午飯時間了,我們決定到附近的「黑山咖啡館Café Schwarzenberg」。 在十八世紀之時,維也納與巴黎並稱為歐洲東西文化之都。 在還沒有互聯網的時代,咖啡館就是(撈得掂的)知識分子和(撈唔掂的)文藝青年的聚腳點,他們在巴黎和維也納的咖啡館內交流知識和想法,結識同道中人和未來的權貴。 咖啡館堪稱「文化之都」的心臟,不斷向這個繁盛的時代輸送文化的血液。

相比於巴黎,維也納的「咖啡文化」歷史更為悠久— 咖啡畢竟是由東方傳入的嘛!十七世紀,奧斯曼土耳其的國勢到達高峰。然而,就在1683年,帝國大維齊爾(宰相)率軍深入歐洲腹地,並圍困維也納城數月之久,最終敗北而回。帝國本來似乎是無窮的擴張,在維也納遭到挫敗。 哈布斯堡王朝在此戰奠定了她在歐洲東面的地位,而奧斯曼帝國則在此役由盛轉衰。

土耳其人走了,但他們卻留下了「惡魔的飲料」。 1684年,也就是維也納大戰後的翌年,第一間咖啡館在維也納開業。咖啡和咖啡館,從此成為維也納人生命中不可或缺的一部分。

到咖啡館不單是為了喝杯咖啡。在資訊不如今天發達的年代,咖啡館提供的多種報紙和雜誌,吸引了全城所有「識字」的人!無論是哲學思想、音樂理論、藝術概念,以經濟訊息和政治情報,都在咖啡館半地下半公開地流通著。 據說在十八世紀,維也納每間稍有規模的咖啡館,都一定有帝國的情報人員長駐監控(工作就有點像今天強國的「網警」),以防捅出亂子。

不過,咖啡館這個行業卻是非常的蓬勃。由剛開始的四間,到十八世紀增加到八十間。到了今天,整個維也納市區已有超過二千間咖啡館了,其中過百年歷史的也有五十多間,反正就是「梗有一間喺左近」。

不過,咖啡館這個行業卻是非常的蓬勃。由剛開始的四間,到十八世紀增加到八十間。到了今天,整個維也納市區已有超過二千間咖啡館了,其中過百年歷史的也有五十多間,反正就是「梗有一間喺左近」。

我們午餐的黑山咖啡館Café Schwarzenberg座落於環城大道上,位處國家歌劇院、維也納愛樂協會和演奏會大廳的中心點,離卡爾教堂也只是兩個小街口,旁邊還有維也納少見的購物中心。 黑山咖啡館在1865年開業,一直都是環城大道上的名店代表。 咖啡店內還是一如百多年來,牆上掛滿新進畫家寄賣的作品。 這是一個傳統,窮得連咖啡錢也付不起,就用畫來抵數,放在店中寄賣,賣得出就分一半給咖啡館。今天當然已沒有這樣的運作。

用玻璃杯裝著的,是混合了冧酒的「馬車夫咖啡Kutscher Café」,非常「帶勁」。 據說當年的馬車夫在冬天早上開工前會先來一杯,既提神又暖身,咖啡因而得名。 至於招牌的「莫劄特咖啡」,反而不怎麼特別。

主食是東歐名菜「匈牙利燉牛肉(湯)Gulyáshús」,從字面直譯就是「牧牛人Gulyás(烹製)的肉」,因此有時也會簡稱為Gulyás。這道菜非常有名!在共產時代,就有一種說法,謂若然蘇聯的共產主義是「土豆燒牛肉」,匈牙利的共產主義就是Gulyáshús!不過雖說是匈牙利名菜,但其實在整個前奧匈版圖(包括捷克斯洛伐克)也非常流行。 伴碟的麵包團子也是當地的傳統食物,蘸牛肉汁吃非常可口,也非常飽肚。 至於甜品,則是本店的的另一招牌「莫劄特蛋糕」。 綠色的外層,黃色和啡色的夾層,還有厚實的餅底,呈現出豐富的層次。 相比於本港,歐洲的甜品一般都偏甜,不過這個「莫劄特蛋糕」還算可以接受,不至於一咬下去就「滿口砂糖」。 只是,恕我眼背(或口背或耳背),不知這蛋糕與莫劄特到底有何關係?

遊記140824奧捷之旅(9)

來源: http://www.tangsbookclub.com/2014/08/24/%E9%81%8A%E8%A8%98140824%E5%A5%A7%E6%8D%B7%E4%B9%8B%E6%97%859/

遊記140824

中歐扮文化奧捷之旅 (9)

朝日執筆

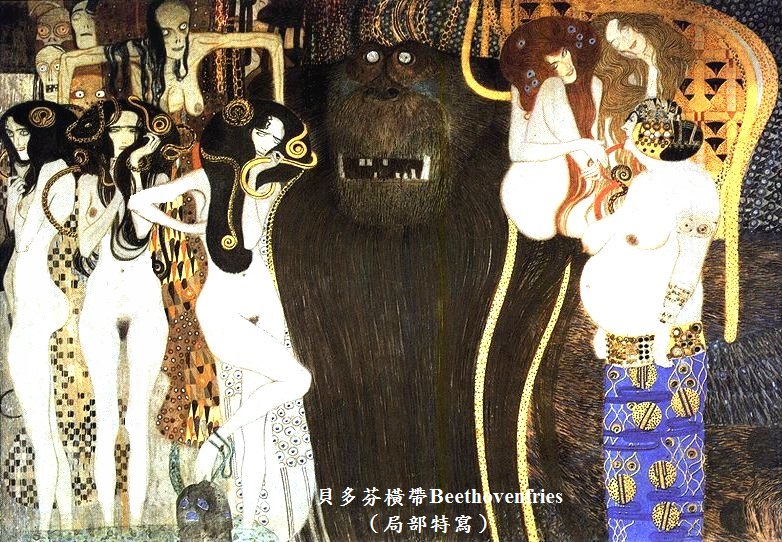

吃過午飯,我們又回到早上吃閉門羮的卡爾教堂Karlskirche──終於開門了。 來到教堂的水池,比早上可是熱鬧多了。今天是星期日,父母帶小孩到這裏樂享天倫,在水池上放放帆船,玩玩水,不亦樂乎。

吃過午飯,我們又回到早上吃閉門羮的卡爾教堂Karlskirche──終於開門了。 來到教堂的水池,比早上可是熱鬧多了。今天是星期日,父母帶小孩到這裏樂享天倫,在水池上放放帆船,玩玩水,不亦樂乎。

教堂是典型的巴洛克建築,中央雕飾細緻的主壇,呈現的是教堂主保—「伏病聖人」聖嘉祿.鮑榮茂San Carlo Borromeo踏著雲彩,在天使「承托」之下,升天歸主的聖像。 巨大的圓拱頂彰顯上帝的莊嚴和神聖 ,拱頂上的壁畫是號稱「意大利以北巴洛克第一名家」Johann Michael Rottmayr的遺作。 教堂中央大升降機,讓參觀者可以近距離觀賞這位名家的終極之作。

,拱頂上的壁畫是號稱「意大利以北巴洛克第一名家」Johann Michael Rottmayr的遺作。 教堂中央大升降機,讓參觀者可以近距離觀賞這位名家的終極之作。

維也納果然是一個國際城市,教堂入門就處就有六種不同語言— 德語、法語、意大利語、英語、捷克語和馬劄爾語(匈牙利語)的小冊子,介紹建造這座教堂的 卡爾六世皇帝。 至於介紹教堂本身的小冊子,則有德語、德語、德語、德語、德語和德語!

感受完上帝的神聖後,坐在教堂前的檐廊納涼。 靜靜地望著陽光下的水池和遠處的地鐵站樓,涼風吹拂而過,竟有一絲「禪悅」的感覺。

離開教堂 ,再次經過地鐵站樓。原來華格納博物館也已經開門了。我們不是鐵桿粉絲,故此沒有買票進場,只在門口望了幾眼,相信大概已經看了參覽內容接近一半了吧!

,再次經過地鐵站樓。原來華格納博物館也已經開門了。我們不是鐵桿粉絲,故此沒有買票進場,只在門口望了幾眼,相信大概已經看了參覽內容接近一半了吧!

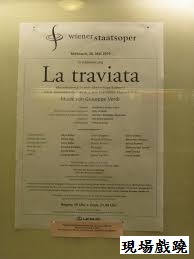

看看時間,大概是兩點鐘。我們早就預訂了今天晚上國家歌劇院Staatsoper的歌劇門票— 難得來到「音樂之都」,當然要附庸風雅,偽文青一番了!離今晚表演開場還有幾個小時,我們決定去參觀著名的「藝術史博物館Kunst Historisches Museum」。

「藝術史博物館Kunsthistorisches Museum」及其孿生兄弟「自然史博物館Naturhistorisches Museum」都是由奧匈皇帝法蘭斯.約瑟夫一世在「復興維也納」時下令興建的。 兩者位於環城大道上的德蕾西亞廣場之上,分座在德蕾西亞女王Maria Theresia(建教堂的卡爾六世之女)塑像左右兩側。 兩者都是國家級以至於世界級的博物館。「自然史博物館」收藏了超過二千萬件地質學、生物學、人類學、考古學的藏品,其中包括了超過一百公斤重的黃玉原石、以「維倫多夫的維納斯Venus of Willendorf」而知名於世的舊石器時代女體雕像,以及很多已滅絕的動植物種標本,甚至還有一副完整的 梁龍Diplodocus骸骨。 不過,本人並非美國「死靚仔」,故對那些「乜傻物傻」無甚興趣。作為「偽

兩者都是國家級以至於世界級的博物館。「自然史博物館」收藏了超過二千萬件地質學、生物學、人類學、考古學的藏品,其中包括了超過一百公斤重的黃玉原石、以「維倫多夫的維納斯Venus of Willendorf」而知名於世的舊石器時代女體雕像,以及很多已滅絕的動植物種標本,甚至還有一副完整的 梁龍Diplodocus骸骨。 不過,本人並非美國「死靚仔」,故對那些「乜傻物傻」無甚興趣。作為「偽

文青」,當然是對「藝術品」比較有興趣。

藝術史博物館號稱全世界第四大的藝術博物館,裏面陳列著哈布斯堡王朝數百年來的藝術珍藏。 由埃及、希臘、羅馬到文藝復興,由杜勒Albrecht Dürer、拉斐爾Raffaello Sanzio、提香Tiziano Vecellio到魯本斯Peter Paul Rubens。

走入華麗的大廳,沿著大理石階拾級而上,擡頭欣賞天花上的雕飾,已足以讓人發出讚嘆──藝術館本身就是一件氣度恢宏的藝術品。 相較埃及和希臘等古文明展區,「油畫區」是我們最感興趣的部分。

一進展覽廳的大門,就看到一對巨大的人像。 他們是法王路易十六和他的愛妻 瑪麗.安東妮特Marie Antoinette— 她原來名叫Maria Antonia,是奧地利女大公,也就是門外那位德蕾西亞女王最疼惜的掌上明珠。 德蕾西亞女王一生最大的成就,就是以聯姻方式重建奧地利帝國的威望,以至整個歐洲的秩序。為此,她有「全歐洲的外母」的美譽。畫像正是其乘龍快婿登基成法蘭西國王時,呈獻給嶽母大人的禮物之一。

藝術史博物館內可以自由拍照,這在奧地利以至整個歐洲的展覽場館中其實並不常見。 博物館以「質量俱盛」的魯本斯藏品而知名,其中更有不少是大型的畫作,我們在這裏也可真算是大開眼界。最難得的是,藏品還包括一些創作構圖原稿。在繪製大型畫作時,畫家往往會先畫一幅小畫,然後再按比例放大繪畫。當然,大型畫作由於是突顯「氣勢」,構圖一般都與原稿稍有不同,人物的擺位和姿態也有微妙的分別。透過比對兩者之間的差別,更能閱讀到畫家的獨運匠心。

除了飽嚐了一頓「魯本斯」大餐外,還有一個小小的意外收獲。這是我們第一次看到如此高質素的油畫臨摹/複製。想來也是,都是些繪畫的「基本技巧」,應該是所有受過傳統繪畫訓練的學生,都能夠簡單做到的事。巨匠真正做的,其實是各種顏料、技法等的「組合方式」— 這個我們現在會叫做「意念」!

在見識過臨摹者的高超技藝後,就會明白何以一直有所謂「技巧並不重要,重要的是意念!」的說法。 後現代主義將這種想法推到極致,幾乎完全拋棄了「技巧」,只餘下(只有自己明白,沒有其他人理解的)「意念」!Come on!說「技巧不重要」,是以「人人都有良好的基本功」為基礎的!正如說寫作最重要的是意念,也先要「識字」吧!要是寫出來的東西錯別字連篇,甚至是一些只有作者本人才看得懂的「字」,那還說什麼意念呀?皮之不存、毛將焉附?你的靈魂如何美麗,也要有一個「讓人看得見」的肉體吧?

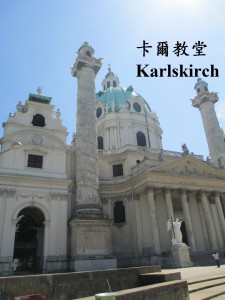

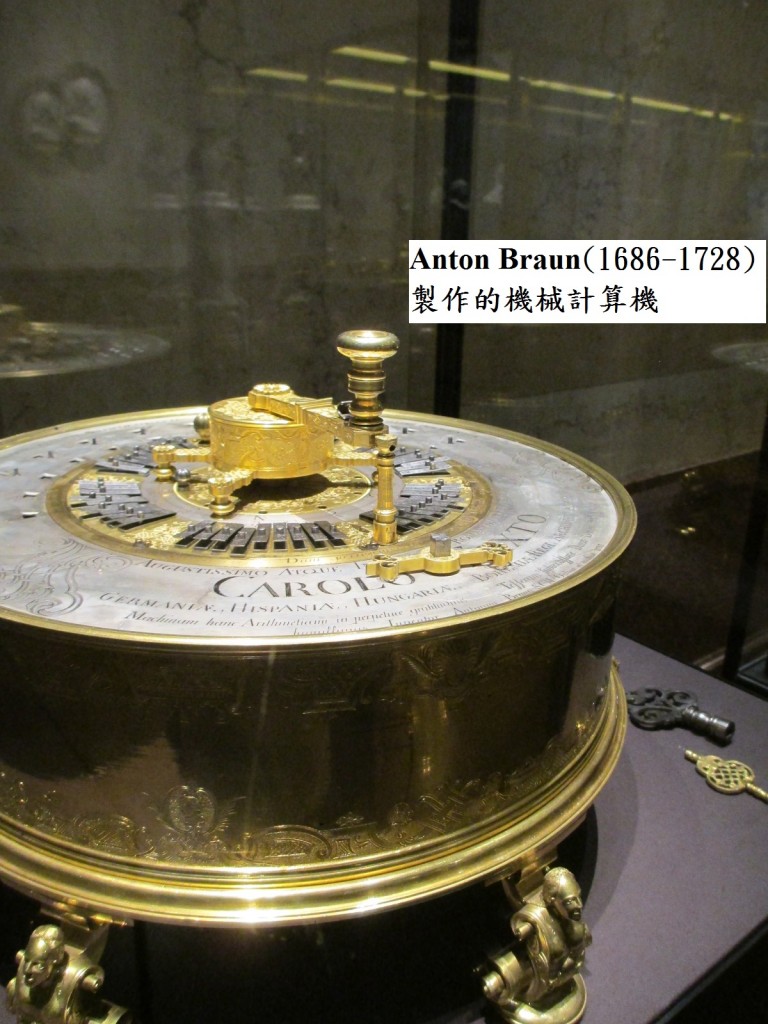

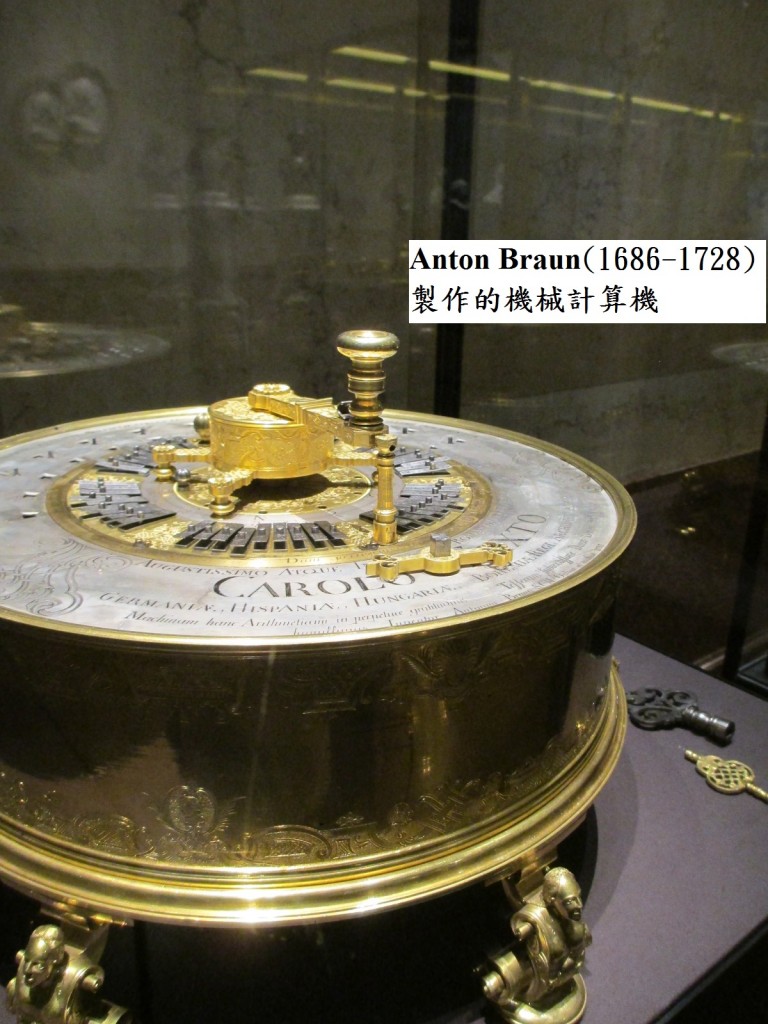

既然名叫「藝術史博物館」,除了畫作外,館藏還包括了很多具有歷史價值的工藝品,例如一個製作於1727年的精緻計算機。反正就是讓人不斷有驚喜。

既然名叫「藝術史博物館」,除了畫作外,館藏還包括了很多具有歷史價值的工藝品,例如一個製作於1727年的精緻計算機。反正就是讓人不斷有驚喜。

叫人遺憾的是,這個本來用三天時間才應該勉強看完的大寶庫,我們只能用不足三個小時匆忙地繞了一圈。 雖然歌劇院離這裏不遠,但我們還是得預一點時間先回酒店,換件好點的衣服再去,這也是對人家場地的尊重吧!

美周六:旅遊創業的下一個風口不是攻略、遊記,是玩法

來源: http://newshtml.iheima.com/2014/0904/145429.html

i黑馬:不包括純酒店預訂,周邊遊在線市場的份額從2011年28億到2012年56億再到2013年86億,而2014年預計140億,呈飛速增長。在周邊遊這個正在崛起的市場,美周六以導購切入,正在用介於攻略與遊記的結構化“玩法”去構造一個結構化的旅遊平臺。

在一個月之前的旅遊行業創業沙龍上,我們見到了美周六的聯合創始人胡侃和丁欣。那次活動的主題是“旅遊創業的機會在哪里”,在分享當中,丁欣也開門見山的給出了回答——周邊遊。

在一個月之前的旅遊行業創業沙龍上,我們見到了美周六的聯合創始人胡侃和丁欣。那次活動的主題是“旅遊創業的機會在哪里”,在分享當中,丁欣也開門見山的給出了回答——周邊遊。

他從數據上給出了回答:不包括純酒店預訂,周邊遊在線市場的份額從2011年28億到2012年56億再到2013年86億,而2014年預計140億,呈飛速增長。

實際上,就在這次沙龍後的一周,攜程就推出了周邊遊的旅遊項目。顯然,當巨頭入場的時候,這個細分行業的熱情充分被點燃了。

隨後,我們也拜訪了美周六,試圖通過這個項目本身去厘清周邊遊市場的消費者習慣自己行業特性。

周邊遊的移動端機會

具體來說,美周六給自己的定位是周邊遊信息導購平臺,定位於周邊遊市場,通過媒體化內容玩法引導用戶,告訴用戶哪里好玩怎麽玩,並且可以通過用戶個性化需求進行篩選與推薦從而形成媒體化工具平臺,最後根據用戶自己的喜好完成導購交易。

當然,現在美周六還只是體現了媒體屬性,按胡侃與丁欣的說法,每一個階段都要一步一步踩穩,欲速則不達。

美周六聯合創始人胡侃和丁欣都是計算機科班出身,05年就曾聯手互聯網創業,之後各自在職業道路上從事IT管理及互聯網產品領域,工作之余都熱愛旅遊,也正是自身體會到周邊遊出行選擇上的痛點,在2013年底,他們辭職創業,正式啟動了美周六這個項目。

在早前的調研中,他們發現:傳統的中長途旅遊通常都是先計劃好目的地,再根據時間和消費能力斟酌安排行程。這些有計劃有目的的旅遊決策行為因為時間長、目的地陌生、消費高,因此往往需要仔細思考合理安排,所以決策成本要高很多。

對周邊遊而言,這個行為就簡單多了。大多數周邊遊都是發生在距離離居住地較近甚至是用戶熟悉的地點,相對傳統中長途旅遊,周邊遊相對隨意,客單價相對低,決策成本低,可能一兩個點打中就出發了,具備一定程度沖動消費的可能性,因此更適合在移動端作出決策,也更適合導購模式。而隨著移動終端對於用戶碎片時間的占用越來越長,從移動端進去周邊遊市場也是順勢而為,所以美周六首先做的產品就是移動端。

如果說成本更低、消費更低更頻繁的特點讓美周六看到了機會,那麽周邊遊市場的“散”的特點則直接確定了美周六的切入點。

丁欣告訴我們,周邊遊市場的“散”是相對於中長途旅遊的目標少而言。一般來說,像外地遊客去到三亞等長途目的地旅遊,大多數都還是會去遊覽天涯海角這樣的“名勝”,而通常名勝都是相對集中的。但周邊遊市場卻不同,由於相對熟悉,用戶可選擇的空間很大,個性化的需求也尤其突出,這些景點看起來就非常散。

散讓整個市場從業者的容量看上去不小,但也因為需求的分散與供應鏈的分化,導致OTA電商模式在周邊遊市場很難形成大一統的形態。一方面,大OTA無法吃透整個市場;另一方面,創業型公司也只有能力管理好的細分市場和供應鏈,不容易快速成長。

在分析完這個邏輯之後,兩位創始人就決定先期繞開供應鏈的不可控,轉向決策的上遊——導購。他們相信,在這個環節,還有更多更多玩法。

不是攻略不是遊記,是玩法

從用戶的角度來看,影響用戶決策的因素大概有兩點:一是足夠的旅遊信息,二是足夠的個人情感信息。傳統的攻略往往提供的是前者,而遊記則是提供的後者。胡侃認為,無論是前者還是後者,對周邊遊市場的用戶而言都是不夠的。

“攻略太幹,遊記太濕,我們想要綜合一下。”胡侃把他所說的綜合定義為“玩法”。

而周邊遊本身很少有人會認真做“攻略”;但同時,周邊遊也同樣需要明確的玩法線路目的地的引導說明,通常意義上的遊記則往往不容易提煉出這些有效實用的信息。

他希望的是,美周六提給的玩法可以根據用戶個性化的需求,既能提供足夠的實用信息,也能保持一定的情感觸發因素。

為了實現這個效果,美周六將玩法內容解構後再重構,用結構化的方式呈現給用戶玩法信息。與此同時,美周六還簽約了一大批旅遊達人,用PGC+UGC的方式提供內容,以形成一個社區的原始積累。

目前,美周六的重心依然在內容積累。對於美周六來說,這是社區滾雪球的關鍵,也是未來加入算法和篩選的基礎。至於盈利,兩位創始人表示,接入在線分銷平臺、與線下旅行社定制合作、與終端合作都是可以順勢而行的。

遊記140907奧捷之旅(12)

來源: http://www.tangsbookclub.com/2014/09/07/%E9%81%8A%E8%A8%98140907%E5%A5%A7%E6%8D%B7%E4%B9%8B%E6%97%8512/

遊記140907

中歐扮文化奧捷之旅(12)

朝日執筆

行程第二天(26/5/2014)之一:2.1/8

德蕾西亞女王是 卡爾六世Karl VI之女。 史家一般都認同卡爾六世乃平庸之君,不過其統治前期,仰賴名將 歐根親王Prinz Eugen von Savoyen之力,平定了東方的叛亂,並在 西班牙王位繼承戰中奠定中歐霸主地位;後來又在 奧斯曼帝國手中取得「華拉西亞Valachia(德語:華拉奚Walachei,今羅馬尼亞東南部);更兵不血刃,以 薩丁尼亞Sardegna,從薩伏依公國Savoia手中強換了富庶得多的 西西里Sicilia,使得帝國國勢臻於顛峰。

卡爾六世為彰顯國勢大興土木,仿照法蘭西皇室的奢靡之風。 結果,在巴洛克的華麗籠罩整個維也納城的同時,國庫卻漸見空虛。 正於此時,波蘭王位繼承戰爆發。歐根親王縱然善戰,卻難敵法國名相 弗勒里主教André Hercule de Fleury運籌帷幄的伐謀伐交,奧地利失去了西西里、拿玻里和洛林,元氣大傷,法國重新獲得歐洲第一大國的地位。 1736年歐根親王去世後,土耳其人更是大舉反撲,奪回卡爾五世二十年前從他們手中搶走的一切。

於是時也,奧地利東西兩面受壓,國庫只餘下不足半年用度;十萬大軍糧餉不繼,蘊釀譁變;東部屬國失控,獨立勢力蠢蠢欲動;新興起的日耳曼邦國 普魯士則在一旁虎視眈眈,時刻找尋機會挑戰奧地利的地位。

於是時也,奧地利東西兩面受壓,國庫只餘下不足半年用度;十萬大軍糧餉不繼,蘊釀譁變;東部屬國失控,獨立勢力蠢蠢欲動;新興起的日耳曼邦國 普魯士則在一旁虎視眈眈,時刻找尋機會挑戰奧地利的地位。

卡爾六世就在此國家板蕩飄搖之際駕鶴西去。 二十三歲的德蕾西亞登基為王,甫上任後即面對挑戰她的合法性的「奧地利王位繼承戰」。 怎料女王一番剛柔並濟、合縱連橫的努力,竟能挽狂瀾於既倒,將國勢重新提升,令奧地利再成中歐之主,可謂奇蹟也!其諸般成就,在此不贅,後文再談。

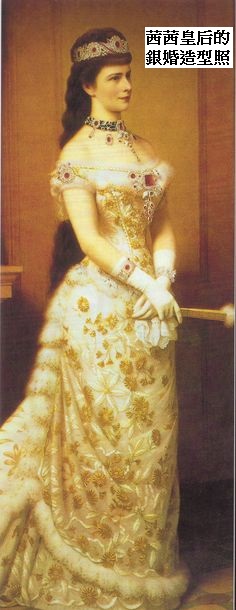

除了這個華麗的「國母之靈」外,墓室內還有另外一對大理石棺同樣吸引訪客的關註,這就是奧匈帝國締造者 法蘭斯.約瑟夫一世Franz Josef I及其皇後— 世稱「茜茜公主Sisi」的伊莉莎白皇後Elisabeth von Österreich-Ungarn的靈柩。 時至今日,還可以看到有人為這對象徵哈布斯堡最後榮光的伉儷獻上悼念的鮮花。

離開嘉布遣會教堂的「帝皇墓室」,我們繼續向「真正的」市中心進發。 從後街出來,我們來到維也納另一條非常著名的商業購物街—「格拉本大街Der Graben」。 Graben德語意為「溝渠」,在維也納建城之初,這裏原是護城河的所在。 後來隨著城市的擴展,竟然變成市中心了。 格拉本大街與克恩頓大街Kärntner Straße互相垂直,兩街的交匯處就是城市的「正中心」—「聖斯德望主教座堂」。

「鼠疫柱Pestsäule」是大街上最顯 眼的建築物。話說1679年,鼠疫大規模侵襲維也納和奧地利諸城。儘管難與十四世紀幾乎毀滅整個歐洲的「黑死病」相提並論,但還是讓維也納的人口減少了三分之二(包括病死和逃走)。

眼的建築物。話說1679年,鼠疫大規模侵襲維也納和奧地利諸城。儘管難與十四世紀幾乎毀滅整個歐洲的「黑死病」相提並論,但還是讓維也納的人口減少了三分之二(包括病死和逃走)。

神聖羅馬皇帝 利奧波德一世唯有誠心祈求上帝的憐憫和寬恕。他命人在格拉本大街上竪立巨型木柱,脫下皇袍跪在柱前虔敬地禱告和懺悔。 上帝俯允了這位仁君的哀求,鼠疫在城中肆虐不久後奇蹟地快速消退。 維也納慢慢回復元氣,勉強趕得及應付東方異教徒瘋狂的來襲。

1683年維也納之戰獲勝後,皇帝命人將木柱換成精雕細琢的巴洛克式鑲金大理石柱,永誌上帝的無限慈愛和大能。上行下效,而「鼠疫」又是當時的「普世問題」,今日在奧地利其他城市,和前領土上(如匈牙利、捷克等地),仍可找到型制相類的「鼠疫柱」。

在格拉本大街向北走進一層後街,就會發現另一間維也納的著名教堂—「聖伯多祿教堂Peterskirche」,教堂由因為《達文西密碼》而聲名大噪的「主業會Opus Dei」所管理。 教堂外部現正維修,而這個古物復修項目的贊助商很明顯就是一個地產商。 這種形式的古物保育計劃是否可行?我覺得香港不妨跟進一下,當然前提是要先處理某些反對一切以商業「褻瀆」古蹟的「離地左膠」。

教堂規模雖然不算很大,大概只有四百個座位,(兼被廣告所包裏)卻有「維也納城內最美麗的巴洛克教堂」的稱號!那卡爾教堂呢?哦!在城外(環城大道以外)嘛!

在這裏不妨先補充一下,我將Peterskirche稱為「伯多祿教堂」,是考慮到這是座天主教教堂,故採用天主教的官方標準中譯;「聖斯德望座堂Stephansdom」亦同此理。若這兩座是新教教堂,我則會將其稱為「聖彼得」和「聖史提芬」。

在這裏不妨先補充一下,我將Peterskirche稱為「伯多祿教堂」,是考慮到這是座天主教教堂,故採用天主教的官方標準中譯;「聖斯德望座堂Stephansdom」亦同此理。若這兩座是新教教堂,我則會將其稱為「聖彼得」和「聖史提芬」。

教堂的源起據說可追溯至九世紀卡爾大帝(查理曼)時期,歷經無數次的修葺和重建,今天看到的1703年至1733年修建的成果。既然叫得上是「維也納城內最美麗的巴洛克教堂」,堂內的裝飾華麗,氣度恢宏自是不在話下。踏進教堂之內,忽聞幾聲天籟琴音,原來是調琴師正在調整教堂內的管風琴pipe organ。 雖然僅是聊聊短曲,但在寂靜教堂內產生的「蕩氣迴腸」,足以讓人領受到上帝的莊嚴與神聖。This is Baroque!

教堂的拱頂壁畫同樣值得留意,採用了特別的「漸變透視」方式繪畫,令人仰望圓頂時,在視覺上會顯得比實際更為高聳。

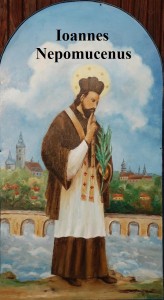

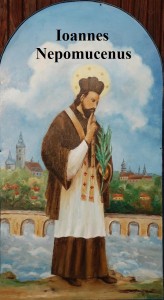

教堂雖然以聖伯多祿為名,但主保聖人卻是「臬玻穆的若望Ioannes Nepomucenus(德語:Johannes Nepomuk/捷克語:Jan Nepomucký」。 這位出生於波希米亞Bohemia(捷:Čechy)小鎮臬玻穆Nepomucenus(捷:Nepomuk)的教士,因在布拉格Praha殉教而成為聖人。

在教堂主祭壇前面,就是卡爾六世禦用首席雕塑家 羅倫素.馬泰利Lorenzo Matielli的名作—「臬玻穆的若望殉難像」,描繪這位聖人被一班「捷克惡棍」推下河中前,仍緊握十字架,表現出大信大勇大義,而天使則已在下方等待接引聖徒升天。

故事發生在1393年,其時布拉格是 神聖羅馬帝國的首都,若望是布拉格的副主教,而當時的統治者則是波希米亞王 華斯拉夫四世Václav IV,他同時也是神聖羅馬皇帝 雲素一世Wenzel I。 傳說若望是皇後的教牧,一直為皇後進行告解儀式。 其時城中有傳言謂皇後對皇帝陛下不忠,華斯拉夫四世Václav IV猜想皇後告解時必會提及此事,遂威迫若望供出奸夫。 若望堅守告解保密的「專業操守」,拒不屈服。憤怒的皇上於是下令,將若望從卡爾大橋Karlův most投到波濤洶湧的伏爾塔華河Vltava之中。 據此,後人乃將「臬玻穆的若望」奉為被誣受謗者的守護聖人,他同時也(帶點無厘頭地)成了對抗洪水的主保聖人。

神聖羅馬帝國的首都,若望是布拉格的副主教,而當時的統治者則是波希米亞王 華斯拉夫四世Václav IV,他同時也是神聖羅馬皇帝 雲素一世Wenzel I。 傳說若望是皇後的教牧,一直為皇後進行告解儀式。 其時城中有傳言謂皇後對皇帝陛下不忠,華斯拉夫四世Václav IV猜想皇後告解時必會提及此事,遂威迫若望供出奸夫。 若望堅守告解保密的「專業操守」,拒不屈服。憤怒的皇上於是下令,將若望從卡爾大橋Karlův most投到波濤洶湧的伏爾塔華河Vltava之中。 據此,後人乃將「臬玻穆的若望」奉為被誣受謗者的守護聖人,他同時也(帶點無厘頭地)成了對抗洪水的主保聖人。

這個傳奇的故事背後,其實隱藏了另一段錯綜複雜的歷史。1378年,雲素一世Wenzel I在其父 卡爾四世Karl IV死後,承繼了父親在波希米亞和德意誌的一切頭銜,並在「選帝大會」中成功當選為德意誌諸侯的共主。 然而,也是在1378年,天主教會發生了著名的「大分裂Magnum schisma(英:Great Schism)」,箇中前因後果在此不贅,反正就是在羅馬和法國的阿維儂Avignon有兩「支」教宗分別傳承,一度甚至出現三個教宗並立的局面。因為教廷情況混亂,以至 雲素一世由登基至被廢,一直都只能是「羅馬人之王Rex Romanorum」,而沒有機會得到教宗正式加冕為「神聖羅馬皇帝」。(參見本遊記第一集。)

另一方面,雲素一世與德意誌諸侯,還有波希米亞貴族的關係也一直非常緊張。 他數面受敵,結果可算是徹底失敗。 1400年,儘管自己手上有兩票(他同時擁有波希米亞王和勃蘭登堡選侯的頭銜,均為「七大選帝侯」之一。),雲素一世還是被選帝侯會議廢黜了他的帝位。 至於作為華斯拉夫四世,他與波希米亞貴族的鬥爭也節節失利,更曾兩度在與其臣下的戰爭中被俘,他的胞弟匈牙利王 色斯蒙Zsigmond也與他為敵。結果雖然能夠保住波希米亞的王位,但權力卻大大受制於大領主們新設的「貴族常委會」。

華斯拉夫四世執政後期,波希米亞地區興起了波瀾壯闊的「胡斯運動Husitská revoluce(英:Hussite movement)」。 華斯拉夫認為民氣可用,宣布全面支持胡斯Jan Hus的主張,以圖奪回權力,只是過不了多久,他就親自去上帝跟前領受真道了。 華斯拉夫四世無嗣,之前與他為敵的弟弟色斯蒙承繼了他波希米亞的王位。新王是舊教堅定的支持者,他間接處死了胡斯,由此引發了悲壯的「胡斯戰爭Husitské  války(英:Hussite Wars)」。

války(英:Hussite Wars)」。

知道上面的歷史背景後,我們回頭再看「臬玻穆的若望」殉教一事的另一種表述。 1393年,華斯拉夫四世與波希米亞貴族雖然還未兵戎相見,但已一直明爭暗鬥。當時布拉格大主教「揚斯汀的若望Jan Jenštejn」與貴族們同氣連枝。「臬玻穆的若望」一直是大主教的心腹,1393年他更晉升為布拉格的副主教。 華斯拉夫和他的臣下對教會大分裂的取態也不同,大主教和貴族們擁護羅馬,而華斯拉夫則(當然地)支持阿維儂。

就在「臬玻穆的若望」當上副主教的幾乎同時,布拉格有一所產業豐厚的修道院院長出缺。新院長的人選對波希米亞君臣間的鬥爭,自然有著非常重要的影響。 結果,大主教無視君主的詔命,(聲稱)按照羅馬教宗的旨意,任命新任副主教為院長。 華斯拉夫當然不能容忍受此輕蔑的侮辱,遂以「叛教」之名,將沒有得到(阿維儂)教宗任命而私自就任的「臬玻穆的若望」,投下伏爾塔華河,以警效尤。 此舉動意味君臣間的鬥爭表面化,翌年終於爆發了戰爭。

後來的天主教會史雖然沒有將「阿維儂系」教宗視為「異端Haeresis(英:Heresy)」, 但也稱他們為「對立教宗Antipapa」,而以羅馬系為「正統」。「無厘頭殉教」也許非「臬玻穆的若望」的本願,但他畢竟為「堅守正統」而死,故此,他得以在「大分裂」結束後僅四年(1421年)「列福Beatificatio(英:Beatification)」,並在1429年封聖。

離開聖伯多祿教堂,沿著格拉本大街往東走不了幾步。擡頭一望,一座高聳的巨型教堂就在眼前。這就是維也納的標誌,自建成以來就一直是城市中心象徵的「聖斯德望主教座堂Stephansdom」。

(未完待續)

我的宋城之路(文章彙總及杭州宋城遊記) benjm-修

來源: http://xueqiu.com/8295448217/35354333

本文寫於一個月前,一直未發,鑒於停牌期間小股東們昏昏欲睡,略顯沈悶,發出來給大家交流交流,提提神

![[大笑] [大笑]](http://js.xueqiu.com/images/face/21lol.png)

。

在剁手黨們慶祝雙12來臨的時候,我們宋城演藝的小股東也迎來了這令人振奮的一刻:股價終於走出將近一年的熬人箱體,一躍而起突破了28元的壓力位。

回顧自己前五年股市之路,也是慚愧,關註和持有過的股票估摸不下百支,卻甚少深入研究公司質地,直到來到雪球,見識了投資的奧秘。雖然持有宋城僅半年有余,但在它身上算是花了最多的精力,從第一篇近萬字的長文,到平時零零散散的閑言片語,現在回頭看看也是感慨良多。

雖然說到回報率,宋城給我的確實不多,但那種安心和快樂是別的票上找不到的。每每YY起它美好的前景,甚至覺得我這點小錢就算是支持公司發展也值得了。計劃將來逐年從股票收益里抽出零頭玩遍宋城景區,同時也當做調研學習,這種“寓教於樂”的好事,試問還有哪幾只股票可以帶給我們?

本文分為兩個部分,一是投資宋城以來所發文章的匯總,二是本人的第一次宋城遊記。

一、文章匯總作為一名非專業投資人,我希望能在某一個行業構築起自己的能力圈,目前是學習積累過程,希望球友們特別是宋城的投資者幫忙轉發,以求得到更多寶貴交流意見,當然貢獻點雪碧以資鼓勵也是非常歡迎

![[害羞] [害羞]](http://js.xueqiu.com/images/face/emoji_haixiu_40.png)

。

1、

在雪球的首篇長文——我的“簡易”投資邏輯http://xueqiu.com/8295448217/29853422這是本人第一篇長文,對自己的投資體系有一些思考,比較全面梳理了宋城的基本面,探究了一下發展前景,對宋城有興趣的朋友必看。比較有意思的是一位專業投資領域的朋友看完後開玩笑說此文賣給“主力”值好幾十萬,發文後碰巧股價也拉了一把。還要感謝

@小小辛巴 對新人的支持。

2、

宋城演藝三季報後持股計劃http://xueqiu.com/8295448217/324632543、

宋城演藝2015年詳細布局http://xueqiu.com/8295448217/32628889其中對年底會有並購計劃的猜測實現了。

4、

電視綜藝節目有多賺?http://xueqiu.com/8295448217/326293115、

綜藝節目的億元時代:開機盈利 產業鏈悶聲賺大錢http://xueqiu.com/8295448217/328309976、

國內旅遊演藝現狀分析http://xueqiu.com/8295448217/336290147、

對接下來大勢的看法:主板粉和中小創粉別吵啦,大家一起賺錢啦!http://xueqiu.com/8295448217/34068119對大勢的一點看法,其中涉及宋城

8、

文化輸出,誰將走在前沿?http://xueqiu.com/8295448217/34542120習大大的期望,也許風就快來了,你站穩了沒?

9、

還有一些文字沒有鏈接(非長文),比如對這次停牌的猜測(太陽馬戲團),有興趣了解詳細邏輯請自己進入我的頁面文章。同時我建立了一個

千年宋城交流群 http://xueqiu.com/g/3250650767,已滿100人,

準備對不發言的群友進行清理,希望對宋城有研究的朋友加入,可以私信我。二、杭州宋城遊記1、交通

總體來說宋城的交通是很方便的。下了飛機,我們直接從機場坐機場大巴後轉一趟車就可以到宋城(宋城景區有專門的公交站),路程大概一個小時。如果是坐動車的遊客就更方便了,車站有直達宋城的班車。

2、宣傳

一路上看到多處千古情的公益廣告,宣傳做的不錯。

3、活動策劃

宋城經常策劃一些大型活動,比如這次一到大門口,就看到城墻上貼滿了“2014杭州宋城秋季交友大會”的廣告宣傳,園區內有相應的交友區,從景區內大媽口中聽到一些議論,感覺辦的還是比較紅火。

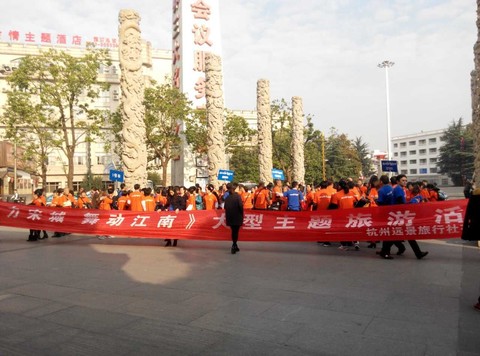

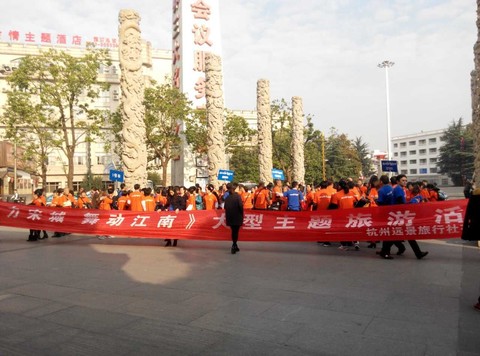

還有就是“魅力宋城、舞動江南”大型主題旅遊活動,估計是借大媽廣場舞大賽帶動的旅遊活動,

這個比賽既為綜藝節目培養了優秀選手,又帶動了景區的旅遊(選手的親戚朋友肯定要來支持嘛),宋城的活動策劃團隊是我一直很欣賞的。

當天在劇院里還看了大媽廣場舞決賽的彩排,估計這些選手在綜藝節目上都會出現。

4、酒店

4、酒店我們住的是吳越千古情主題酒店,說到這里不得不吐槽一下,酒店的入口在不起眼的轉角處,大堂整體感覺比較簡陋,入住登記處就一張大桌。房間還行,該有的都有,想想價格那麽便宜,還算比較實在。附近的三亞和九寨主題酒店看上去比較豪華,可能定位也比較高吧,沒進去細看。

5、白宮

放下行李後先去的是宋城辦公總部白宮,比想象中多了一點滄桑穩重的味道。由於當天開大會,投資者接待處無法進行接待,面對面交流的願望落空,不過前臺的美女還是比較禮貌熱情的。

5、演藝谷

這次來重點想看看演藝谷的進度,發現和期待的還是有比較大的差距。現有已入駐的店面以小吃零售為主,整體定位比較低端,吸引力不大,空置的店面(大部分還在施工)比較多,街區的配套設施、綠化景觀等也還沒跟上。但是根據墻上的通知單,估計施工進度就會加快了。畢竟上海迪斯尼很快就要開幕,到時如果還是這個樣子,對不起潮水般的遊客呀。

6、千古情景區

作為宋城第一個主景區,整體還是比較成熟了,分幾個方面說說:

(1)商業配套。園區商業定位平民化,以餐飲小吃為主,經營模式分自營和出租兩種。自營的有一家精品餅鋪,和杭州著名小吃品牌五味和合作,設計上加入了千古情演出的主題元素,有宮宴糕、精忠餅等幾個系列,包裝精美,富有紀念意義。自營店還有一種類型是加入了民俗表演,和其中一家表演龍須糖制作工藝的大爺閑聊了幾句,了解到宋城對待民間藝人的待遇比較好,生意狀況也不錯。出租店鋪中沒看到比較有吸引力的品牌,門口的杭州名店知味觀正在裝修。沿路品嘗了幾家小吃,口味品質還不錯。希望能逐漸增加自營店的數量,提高周邊產品的品質,這是提升園區商業氛圍,打造良好口碑很重要的方面。

(2)十大演藝秀。觀看演藝秀是宋城景區重要的一部分,每個秀有固定的地點和時間段,每到表演時間周邊瞬間就圍滿了遊客。印象比較深的是飛斧絕技,有點刺激。演藝的構思、組織、與遊客互動方面還有待進一步提升。

(3)小園區。宋城還分布多處室內小園區,比如活著的清明上河圖、鬼屋、怪街等等,感覺還行,沒啥特別驚喜,道具設施應該都用了比較久,希望能有新的設施引進。

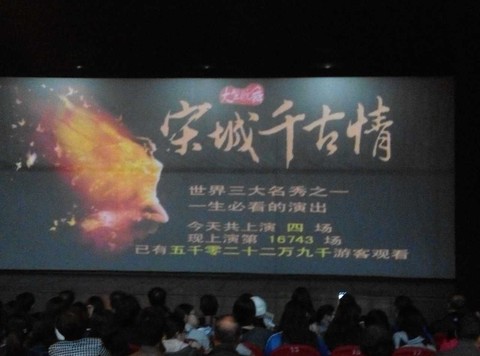

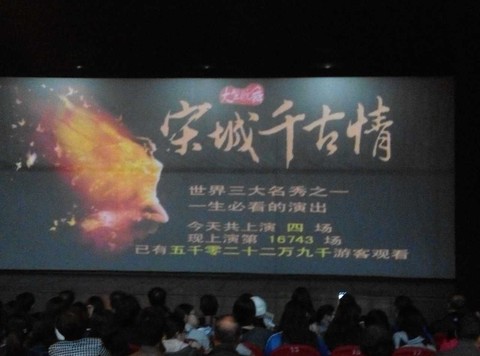

(4)千古情演出。網上購票還沒有選位的功能,一開始有點擔心位置會不好,沒想到運氣不錯坐的是前幾排中間的位置。希望在線選座等線上功能早日完善。演出的質量這里就不多說了,燈光、音響、特效都很棒,演員和觀眾的互動比較多,不時有驚喜,臺下掌聲歡呼不斷。

“建築為形,文化為魂”是宋城的核心理念,宋城的“魂”一直是黃總全心全意在打造的,也是其致勝的核心。關於魂之前說了很多,不再多言,我這次實地體驗主要針對“形”。真正玩過現場,還是有些失望,主要在園區配套設施這塊,離我期望的優秀“文化旅遊綜合體”距離還比較遙遠。當然重“魂”輕“形”的戰略在發展初期有很多好處:一是壓縮了成本,讓利給遊客(雙十一活動千古情酒店一晚加兩張尊賓票才398十分劃算);二是便於異地擴張,可以迅速把盤子鋪大。但發展到現在這個程度,對“形”的培育也該相應提升了,該砸錢還是別吝嗇,特別是演藝谷,內容靠引進,就該在建築、環境、配套設施上下足功夫。當然,目前的不足代表有進步的空間,硬件的提升相對軟件容易很多,從相關信息看,這方面的努力很快就會看到成效。

再有就是上文一再提到的商業配套,目前來看,宋城的收入主要還是靠門票,而我們看迪士尼樂園,收入中門票、購物和其他三部分的比例基本是3:3:4,且門票收入只作為日常維護費用。演藝、商業、休閑三者的平衡發展是宋城景區今後必須重點考慮的。

上述的分析,主要是針對景區,今後股價是否會引爆,還要看2015年宋城娛樂和大盛國際的表現。接下來按時間順序重點跟蹤觀察幾個方面:

1、重大資產重組的內容;2、大盛兩部電影的票房情況;3、綜藝節目的進度和收視成績; 4、到2015年底也就是迪斯尼開業前,園區特別是演藝谷的提升進度和營收情況。這次宋城行,帶回了黃巧靈演藝作品系列的幾本書,每每讀起,心中還是有感動浮現。隨著中國夢的逐漸清晰,大國文化輸出的需求日益強烈,宋城國際化的步伐會越來越快,宋城千億市值的豪言壯語一直在耳邊回繞,我相信,那一天不會太遠。

@屋頂的老貓 @onedot @快樂股手 @中國夢-當升 @情系17路@法國黑痣 @價值at風險 @dq951163 @Lali @天山龍江 @萬佑希 @烏鴉之鳴 @Toruk---Makto @今日話題

西貢出海遊記 by C2

來源: http://www.hunghuk.com/2015/07/02/%e8%a5%bf%e8%b2%a2%e5%87%ba%e6%b5%b7%e9%81%8a%e8%a8%98/

大熱的七一假期,跟隨以琳教會到西貢出海去,早上於九龍塘集合即前往西貢碼頭上船……一行百多人,天氣非常炎熱,但隨海風吹至,無懼三十多度高溫,於船上欣賞大自然地貌,聞名西貢的六角柱及海岸洞窟(sea cave and geo)…兒時地理課之書本知識一一活現眼前。

七月八月是出海佳節,浪花不太高,不致暈船浪……由於海岸長期受到海水沖刷,一個個海蝕岸和海洞圍繞各島嶼。先到鹽田一遊及吃點地道甜祼,中午享用西貢海鮮午餐, 正正正

船隻駛出西貢南部,遊覽「四大名洞」,風景秀麗。島上巖石中間穿了一個又一個大洞,大洞變小,小洞變大。其中吊鐘洞洞內有洞,洞外有洞,是香港罕見絕景。

大船已經盡量駛近,看到的太多﹕吊鐘洞、潮音洞、沙塘口洞、欖灣角洞、孖洞、橫洲角洞等等,感受大自然力量,,,,, 沙塘口洞又再洞上有洞…不得不佩服大自然的鬼斧神工與巧奪天工。

途中經過萬宜水庫東壩一帶的六角形巖柱群,由萬宜水庫至20公里外的果洲群島海底都有六角柱,眼見的只是在地上,其餘埋藏於海底部分。

香港不只有高樓大廈的,,,, 我們該好好珍惜和保育大自然。

Posted in

快樂運動 and tagged

西貢出海遊記.

香港的根 - 美荷樓遊記

要找現代香港的起點,鴉片戰爭好像太遙遠,而九七回歸卻太接近,老占認為1953年12月發生的

石硤美大火是一個合適的起點,就在當年這個不平安的平安夜石硤美木屋區發生了大火,火災導致

50,000多名災民無家可歸,迫使當年港英政府不得不問始制定公共房屋政策,興建公屋讓數以萬計的災民和往後的低下階層入住,讓他們得以在香港安居和紮根,做就香港六十年代開始的經濟起飛。

美荷樓生活館就是一所記錄了當年居民生活的博物館。美荷樓在1954年落成,屬于當年災後建成的石硤尾徙置區,也即是香港第一個公共房屋。2013年10月美荷樓終於完成改建,由青年旅舍協會負責營運,大部份單位將以賓館形式出租成予旅客,有兩層則成為了生活館,其目的是通過文物收藏和保存、研究、教育及展覽1950年代起香港的社區發展、生活環境變化和人文面貌,推動香港的物質及非物質文化遺產、傳統及人文精神的保育和傳承。

|

| 外觀 |

|

| 生活館的入口,照片反映了當年的孩子雖然貧窮,但大都愛閱讀(vs. 現代的玩手機) |

|

| 當年住戶的典型佈局,老占對當中的碌架床和床單很有親切感 |

|

| 另一個單位的佈置,要留意其採光和通風設計比現在很多私樓都要好 |

|

| 另一種典型擺設(這個其實是模型,實則大小只有八吋左右) |

|

| 當年幾十戶才share幾格蹲廁(不要嘲笑為什麼大陸人老是愛在路上蹲著,事出總是有因的,香港以前也是一樣) |

|

| 屋邨內的玩意氹氹轉,用來模擬太空人自轉用(三粒星危險度,現代的怪戰家長一定不容許子女玩) |

|

| "sir" 滑梯 - 一星到四星危險度,視乎你邊個方向跳落黎 |

|

| 唔係講笑,我記得當年見過一個女孩可以倒吊用腳爬完 |

除了徙置區內的生活,生活館也記錄了五十到七十年代香港社會的一些生活片段:

|

| 曾經比銀行和7仔多的米鋪 |

|

| 當年的賣樓廣告,萬幾蚊就有一層樓 |

|

| TBB 也有過不少優良的制作 |

|

| 老占最有興趣的 - 夜總會舞小姐 roster :-) |

|

| 除了物件外,也有不少散文記錄了當年動人的生活片段 |

|

| Floor Plan - 驟眼看竟然極似我在東京見到當地住宅的平面圖 |

總結:

美荷樓生活館是一個很有誠意和辦得不錯的小型博物館。年青人要認識香港精神,要認識香港的根,美荷樓是一個不錯的起點。極力推薦。

交通:

美荷樓位於

石硤尾窩仔街,坐地鐵到

石硤尾A出口或深水埗 D2 出口步行十分鐘便到。

Next Page

是它非常「政治正確」,例如「英語」會同時標示英國和美國國旗(這不是擺明看不起澳紐和加拿大嗎?);法語就標示法國、比利時和瑞士的國旗。不過以本人陰謀論度之,其真正目的其實是希望在德語的一格標示德國國旗的同時,可以毫不尷尬地標示奧地利國旗。 至於第二點……其實也沒有什麼,不就是祖國還夠不上格調,人家史特勞斯根本不屑和你說話。 上面說過,城市公園是以名人塑像「成名」的。

是它非常「政治正確」,例如「英語」會同時標示英國和美國國旗(這不是擺明看不起澳紐和加拿大嗎?);法語就標示法國、比利時和瑞士的國旗。不過以本人陰謀論度之,其真正目的其實是希望在德語的一格標示德國國旗的同時,可以毫不尷尬地標示奧地利國旗。 至於第二點……其實也沒有什麼,不就是祖國還夠不上格調,人家史特勞斯根本不屑和你說話。 上面說過,城市公園是以名人塑像「成名」的。

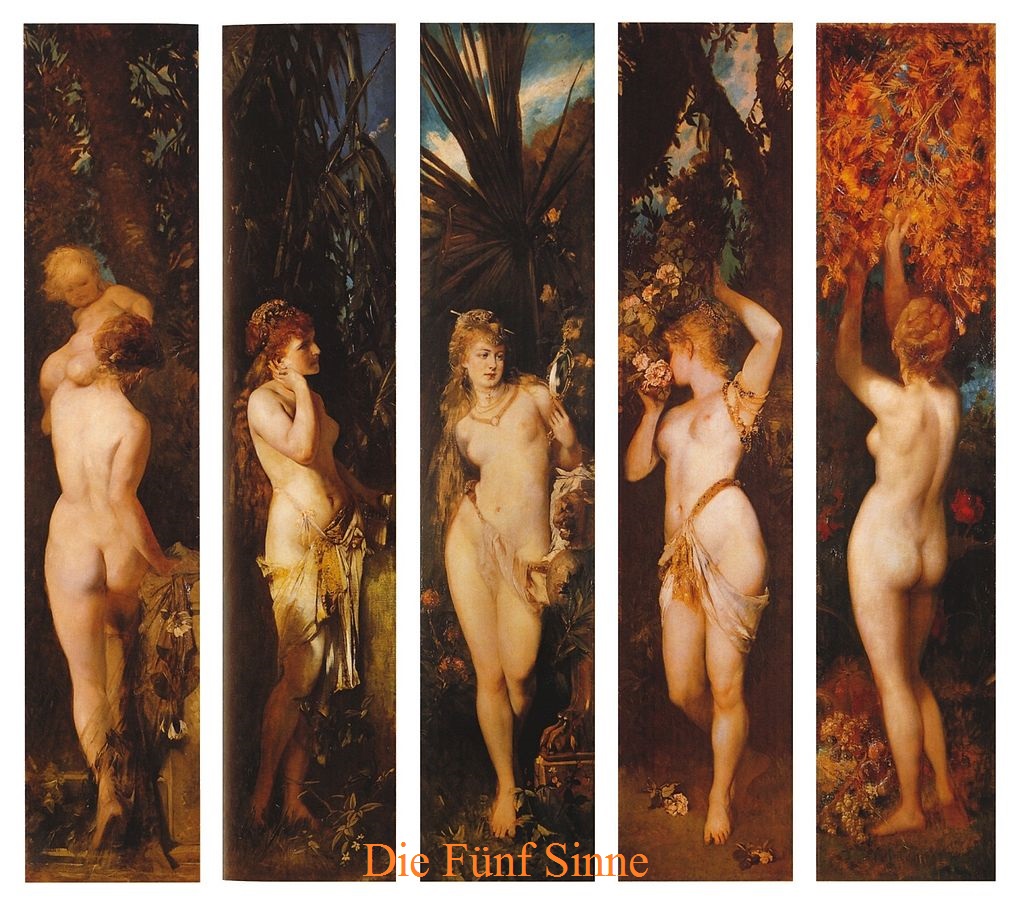

國皇帝 法蘭斯.約瑟夫一世,邀請這位年青的「學院派」古典主義藝術家到帝國的首都,為新建成的行宮擔任裝飾的工作。 馬卡特自此深沐皇恩,以禦用美術家的身份,擔綱了如維也維歌劇院等大型項目的裝飾美術總監,成為維也納古典主義裝飾性繪畫的領軍人物。 1879年皇帝陛下親自下聘,邀請不足四十歲的馬卡特在於皇家美術學院教授歷史繪畫。 翌年,法蘭斯.約瑟夫一世與被譽為「世界上最美麗皇後」的 茜茜公主Sisi銀婚紀念,馬卡特受命負責整套儀式的所有服裝和佩飾,其聲名達致顛峰,成為全國知名的大師。 「為報黃金臺上意,提攜纖毫為君死。」馬卡特將皇上推許的「古典主義」推上了最後的高峰,他的作品不論裝飾或繪畫均成為維也納藝壇的重要範式,連後來的「分離派」代表人物 克林姆Gustav Klimt1862 – 1918)也不能避免地受到他的影響。

國皇帝 法蘭斯.約瑟夫一世,邀請這位年青的「學院派」古典主義藝術家到帝國的首都,為新建成的行宮擔任裝飾的工作。 馬卡特自此深沐皇恩,以禦用美術家的身份,擔綱了如維也維歌劇院等大型項目的裝飾美術總監,成為維也納古典主義裝飾性繪畫的領軍人物。 1879年皇帝陛下親自下聘,邀請不足四十歲的馬卡特在於皇家美術學院教授歷史繪畫。 翌年,法蘭斯.約瑟夫一世與被譽為「世界上最美麗皇後」的 茜茜公主Sisi銀婚紀念,馬卡特受命負責整套儀式的所有服裝和佩飾,其聲名達致顛峰,成為全國知名的大師。 「為報黃金臺上意,提攜纖毫為君死。」馬卡特將皇上推許的「古典主義」推上了最後的高峰,他的作品不論裝飾或繪畫均成為維也納藝壇的重要範式,連後來的「分離派」代表人物 克林姆Gustav Klimt1862 – 1918)也不能避免地受到他的影響。

總算快十點了。 離開公園,我們沿著環城大道往回走,向今天其中一個主要目的地「分離派會館」進發,途中還看到奧匈帝國開國之君 法蘭斯‧約瑟夫一世(碑文中的Joseph是古德語的拼法,現代德語基本上都會用F統一代替PH)的澟澟馬上英姿。 他雖然塑造了今日維也納的燦爛,但卻未能挽救帝國的衰亡,不免令人嘆息。

總算快十點了。 離開公園,我們沿著環城大道往回走,向今天其中一個主要目的地「分離派會館」進發,途中還看到奧匈帝國開國之君 法蘭斯‧約瑟夫一世(碑文中的Joseph是古德語的拼法,現代德語基本上都會用F統一代替PH)的澟澟馬上英姿。 他雖然塑造了今日維也納的燦爛,但卻未能挽救帝國的衰亡,不免令人嘆息。

/Medusa頭像作為楣飾。 根據希臘神話,墨杜莎本是一名美少女,卻因在雅典娜神殿誇示自己的美貌,因而被雅典娜變成醜陋的蛇髮女妖。 「分離派」以墨杜莎自況,比喻自己敢向權威展現「真實的美」和「人間的美」,縱然受到「神的詛咒」、強權的打壓,也絕不退縮。 大門的上方則刻著分離派運動的格言:「每個時代皆有其藝術,每種藝術皆有其自由!Der Zeit ihre Kunst. Der Kunst ihre Freiheit !」

/Medusa頭像作為楣飾。 根據希臘神話,墨杜莎本是一名美少女,卻因在雅典娜神殿誇示自己的美貌,因而被雅典娜變成醜陋的蛇髮女妖。 「分離派」以墨杜莎自況,比喻自己敢向權威展現「真實的美」和「人間的美」,縱然受到「神的詛咒」、強權的打壓,也絕不退縮。 大門的上方則刻著分離派運動的格言:「每個時代皆有其藝術,每種藝術皆有其自由!Der Zeit ihre Kunst. Der Kunst ihre Freiheit !」

吃過午飯,我們又回到早上吃閉門羮的卡爾教堂Karlskirche──終於開門了。 來到教堂的水池,比早上可是熱鬧多了。今天是星期日,父母帶小孩到這裏樂享天倫,在水池上放放帆船,玩玩水,不亦樂乎。

吃過午飯,我們又回到早上吃閉門羮的卡爾教堂Karlskirche──終於開門了。 來到教堂的水池,比早上可是熱鬧多了。今天是星期日,父母帶小孩到這裏樂享天倫,在水池上放放帆船,玩玩水,不亦樂乎。

,拱頂上的壁畫是號稱「意大利以北巴洛克第一名家」Johann Michael Rottmayr的遺作。 教堂中央大升降機,讓參觀者可以近距離觀賞這位名家的終極之作。

,拱頂上的壁畫是號稱「意大利以北巴洛克第一名家」Johann Michael Rottmayr的遺作。 教堂中央大升降機,讓參觀者可以近距離觀賞這位名家的終極之作。

,再次經過地鐵站樓。原來華格納博物館也已經開門了。我們不是鐵桿粉絲,故此沒有買票進場,只在門口望了幾眼,相信大概已經看了參覽內容接近一半了吧!

,再次經過地鐵站樓。原來華格納博物館也已經開門了。我們不是鐵桿粉絲,故此沒有買票進場,只在門口望了幾眼,相信大概已經看了參覽內容接近一半了吧!

兩者都是國家級以至於世界級的博物館。「自然史博物館」收藏了超過二千萬件地質學、生物學、人類學、考古學的藏品,其中包括了超過一百公斤重的黃玉原石、以「維倫多夫的維納斯Venus of Willendorf」而知名於世的舊石器時代女體雕像,以及很多已滅絕的動植物種標本,甚至還有一副完整的 梁龍Diplodocus骸骨。 不過,本人並非美國「死靚仔」,故對那些「乜傻物傻」無甚興趣。作為「偽

兩者都是國家級以至於世界級的博物館。「自然史博物館」收藏了超過二千萬件地質學、生物學、人類學、考古學的藏品,其中包括了超過一百公斤重的黃玉原石、以「維倫多夫的維納斯Venus of Willendorf」而知名於世的舊石器時代女體雕像,以及很多已滅絕的動植物種標本,甚至還有一副完整的 梁龍Diplodocus骸骨。 不過,本人並非美國「死靚仔」,故對那些「乜傻物傻」無甚興趣。作為「偽

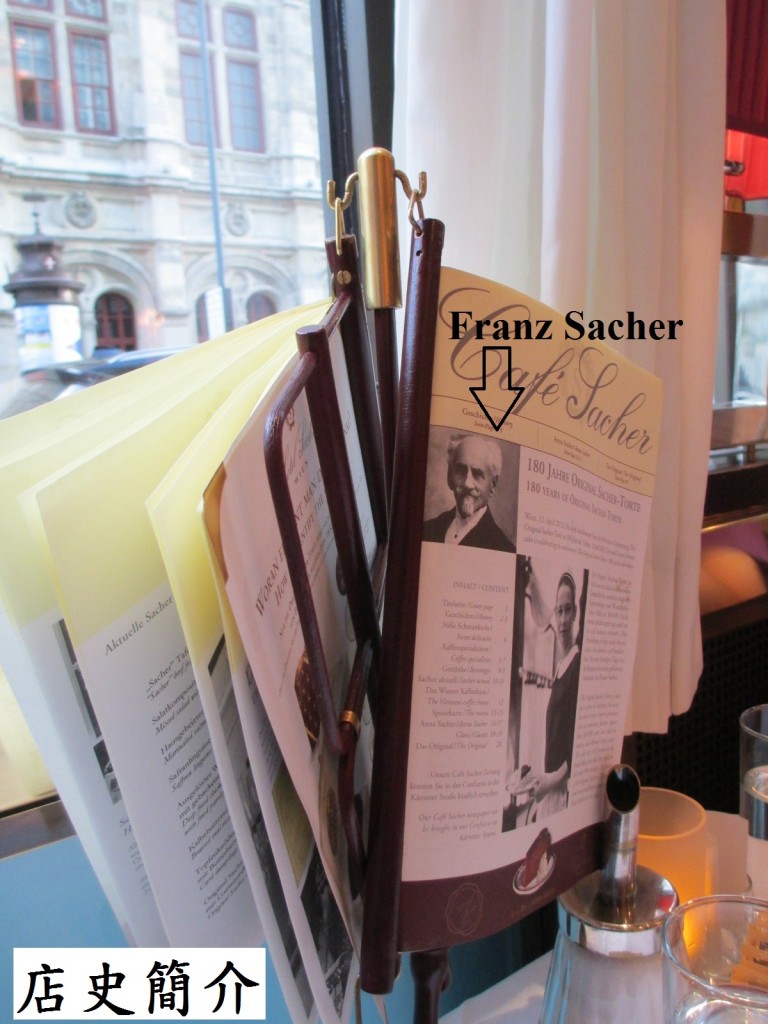

話說1832年,當時權傾天下的帝國宰相 梅特涅親王Prince Wenzel von Metternich吃過店老闆 法蘭斯.薩卡先生Franz Sacher親手製作的朱古力蛋糕後,擊節讚賞,遂以老闆的姓氏賜名該款蛋糕為「薩卡蛋糕Sachertorte」,「薩卡蛋糕」即時風行整個維也納。 每張餐枱上都有關於餐廳輝煌歷史的介紹。 時至今日,在維也納很多餐廳的餐牌上也會發現「薩卡蛋糕」之名,但最「正宗」的當然是薩卡咖啡館。 平心而論,除了那個「二百年經典」的薩卡蛋糕外,餐廳的食物只算是不過不失。 值得推介的是這裏的「馬車夫咖啡」,用的是櫻桃酒而不是冧酒,喝下去齒頰留香,令人印象難忘。

話說1832年,當時權傾天下的帝國宰相 梅特涅親王Prince Wenzel von Metternich吃過店老闆 法蘭斯.薩卡先生Franz Sacher親手製作的朱古力蛋糕後,擊節讚賞,遂以老闆的姓氏賜名該款蛋糕為「薩卡蛋糕Sachertorte」,「薩卡蛋糕」即時風行整個維也納。 每張餐枱上都有關於餐廳輝煌歷史的介紹。 時至今日,在維也納很多餐廳的餐牌上也會發現「薩卡蛋糕」之名,但最「正宗」的當然是薩卡咖啡館。 平心而論,除了那個「二百年經典」的薩卡蛋糕外,餐廳的食物只算是不過不失。 值得推介的是這裏的「馬車夫咖啡」,用的是櫻桃酒而不是冧酒,喝下去齒頰留香,令人印象難忘。

天不知何時已黑下來了。 飲飽食醉,乘著幾分酒意,漫步返回酒店,豐盛而完美的一天旅程,就這樣結束了。 (未完待續)

天不知何時已黑下來了。 飲飽食醉,乘著幾分酒意,漫步返回酒店,豐盛而完美的一天旅程,就這樣結束了。 (未完待續)

války(英:Hussite Wars)」。

války(英:Hussite Wars)」。