席勒談中國房價的「非理性繁榮」 weike369

http://xueqiu.com/4106327074/25654356席勒談中國房價的「非理性繁榮」:100年全部工作收入才能買套房子

文 / MJ 2013年10月15日 10:37 來源:華爾街見聞

耶魯大學金融學教授羅伯特·席勒(Robert Shiller) 昨日獲得諾貝爾經濟學獎,他曾準確預言美國2000年科技股泡沫和2006年房地產價格泡沫的破裂。

席勒也曾多次警告中國的房地產泡沫,他的著作《非理性繁榮》是非常著名的暢銷書。

查看原圖

查看原圖華爾街見聞對席勒關於中國房地產的評論整理如下:

2009年12月席勒曾訪問中國深圳、上海和北京,當時他談到過對中國房價的看法。

他在深圳談到中國房價時說(據經濟觀察網):

「中國經濟發展得非常熱,但是也有一些必須要警惕的現象,在深圳,房地產非常熱,房價高居不下。」

希勒認為,中國和美國房地產發展方面是異小於同。他們的相似性大於相異性。世界各國的行為模式是很類似的,雖然不完全一樣,溝通、交往、人的行為模式表現非常相近。

他舉例稱,從90年代以後,房地產市場的繁榮進一步促進了經濟的發展,進一步促進了危機的出現。特別是在中國,2005、2006、2007、2008年房地產市場出現了非常熱的局面。同樣的事情在不同的國家都有出現。雖然不一定是按照一樣的形式和流程出現的,但是他們卻是無一例外的出現過類似的情形。

「在深圳、上海以及其他中國主要的城市,人們在買房,這樣房子的價格實際上是數倍於他們的年收入的,不知道具體的比例是多少。我們在加州用電腦分析房價和收入比,看到的數字是8倍和10倍,我們就覺得太高了。如果是8倍,就要花8年的總收入買房。」

當他得知深圳,房價和收入比接近36倍時,席勒為高房價感到擔憂。

「我看到現在一些高房價由泡沫的心理所支撐的。很多人寧願去支撐。我們看到,現在的泡沫心理不會長期存在的,也會發生改變。萬一發生泡沫的話,那些以36倍這麼高的比例、這麼高的價格水平的人就會蒙受巨大的損失。」

他在上海表達了對上海房價的擔憂(據新京報)。

「早前聽說過上海的房價,基本上是一個普通人一年收入的一百倍,也就是說,他要工作一百年才能用他的全部收入買一套房子。既然這樣,他為什麼還要買這個房子?答案是他預期房價還會上升。人是有投機心理的,他覺得以後房子肯定還會漲,但是我覺得這肯定是非理性的。」

席勒坦言,肯定不會在中國購置房產(據國際金融報)。

他指出,另一個值得關注的問題是,中國經濟仍然有些脆弱,美國也同樣如此。「我現在還不清楚這種情況何時會結束,但有一個比較明確的可能性是房地產價格很快就會下降。我覺得中國確實有泡沫,在北京除了房地產市場,其他的領域我都可以投資。」

2011年,在世界經濟論壇2011年年會(達沃斯論壇)上,席勒接受中國媒體採訪時再次談到房地產問題,並直言中國房地產存在泡沫。

他說:

「美國房價仍在下跌,我很擔心它會跌到什麼時候。家庭負債率仍然非常高,很多人失去自己的房屋,或因更換工作而轉移到其他城市。與此同時,美國負債率已經上升到前所未有的高水平,這樣人們擔心,政府是否還有能力推出新的刺激政策。中國房地產現在泡沫嚴重,如果和美國一樣泡沫破裂的話,這將會對中國經濟產生打擊。」

除了在耶魯大學任教外,席勒還是美國國家經濟研究局研究員。他是當代行為金融學的主要創始人,還是著名的凱斯·席勒房價指數的創始人。 席勒在中國廣為所知的是他參與的耶魯大學公開課金融市場。

思考的碎片---20131015 非理性繁榮 傳染性貪婪 Pune的碎片哥

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a54e96a0101des6.html昨天看到 Shiler得到炸藥獎,有點覺得好玩

大概上個星期和Kevin聊天 問他論文題目時候,說起小樣論文中引用的證券市場相關數據都是跑Shiler個人網站抓的。跑網站一看原來是他。

因為我大約05年前後開始寫blog,最開始在space 就是用的這組名詞

非理性繁榮 irrational exuberance /Robert Shiler

傳染性貪婪infectious greed/Alan Greenspan

非理性繁榮正是Shiler 互聯網泡沫時期的書名。單就書名就抽象的表達了幾乎所有的內涵。

沒想到隔了一個週末就看到他得到炸藥獎 有趣。

話說為何我用這兩個名詞作為博客的題目

說來兩個緣由

第一是我覺得這是一個提醒 雖然最後還是在金融危機中虧錢哈

看來無論如何的提醒總是沒法避免犯錯。

第二 我覺得這兩個英文比較難記哈

特別是exuberance哈。所以為了記住單詞特意選了英文做博客名字 每天可以看到。

其實呢在我看來何為非理性,何為傳染性。這是結果論還是前置的?

這是泡沫過後的貌似睿智的批評還是後視鏡裡看到的全貌?

要是真牛B 就應該學Paulson 直接在非理性和傳染性中賺上10B刀,那才是牛B這才是可證偽的。

這才是需要在沒有成功前承受足夠壓力。以至於要去中央公園跑步。

事後的評論不過是理論正確更多是學術價值。更多是歷史性描述和一般性的積累。

價值比事前判斷小99%

so 經濟學教授去炒股如果不是內幕消息我相信不會比普通平民老百姓好多少。

當然社會需要知識的積累 這是另外層面的東西。

總結下,非理性的繁榮 和傳染性的貪婪幾乎是泡沫的充要條件。

但是文字的描述無法前置判斷。

以此恭喜shiler 得到炸藥獎。

跨國公司百年繁榮的秘笈 信璞上海

http://blog.sina.com.cn/s/blog_a3453d220101er19.html打造百年老店是很多中國企業家的夢想,投資於這些百年企業,獲得長期優異的回報也是價值投資派基金經理們的夙願。在中國企業家思考「百年大計」之時,歐萊雅、寶馬等業界翹楚用百年榮譽提供了樣本。 全球最大的化妝品企業歐萊雅,1907年開始創業。今天,歐萊雅收入達到200億歐元,淨利潤25億歐元,並且每年還能保持10%的增長。不可思議的是,百年的豐功偉績只經歷了5位CEO的傳承。100多年間,雖然經歷了家族股權傳承,上市和雀巢收購其股權,始終沒有改變專業團隊經營公司的治理軌跡。5位CEO平均掌管超過20年,而且背景相同:一畢業就加入歐萊雅,職業生涯的前20年從基層做起,後20年擔任CEO。1872年在日本成立的資生堂卻是另一番光景。過去10年裡他們的CEO幾乎是3年一變,結果是公司擴張乏力,經營績效低迷。

歐萊雅的做法讓投資於它的雀巢獲得了啟示,他們通過併購建立起1000億美元的全球最大食品帝國,在中國收購太太樂、銀鷺、徐福記等企業的過程中,雀巢給創業者和管理團隊保留了20%到40%的股權,並邀請他們繼續經營企業。巴菲特在他的併購中同樣保留了20%股權給創始人和經營團隊。

在歷經兩次大戰依舊從戰爭廢墟中崛起的企業寶馬,也體現了同樣的規律。在過去50年裡,寶馬僅有6位CEO的更迭。這6位CEO都有著大體相同的經歷:機械學博士的學歷,畢業後就進入寶馬,從工程師幹起,在職業生涯的最後10年升到管理層崗位。

在1837年成立以來的176年裡,美國的農用機械行業龍頭約翰迪爾更難以置信地只有9位CEO的更迭。

反觀中國,在過去10年中為資本市場創造巨大收益的那些公司,如萬科、格力電器、濰柴動力、青島啤酒和宇通客車在某一階段也都具備這種看似簡單的治理特徵。它們大多由國企轉製為公眾公司,管理團隊卻機緣巧合地形成了內部傳承的治理格局。穩定和內部傳承的管理層治理結構保證了企業家能夠深謀遠慮,讓企業在市場佔有率、經營績效和投資者回報層面均取得優良業績。

回溯歷史可以發現,中國晉商採用的大掌櫃模式與職業經理人持股也非常相似。大掌櫃們擁有20%的紅利分配權,商號的買賣才得以風生水起,東家才能財源廣進。反觀現在國有資本經營、依仗股東權利頻繁更換CEO、官員空降方式經營的企業,成功者寡,失敗者卻比比皆是,投資者更是處於訴求無門的境地。

可以想像,如果一個人一生只在一家企業工作,他就會把企業當做自己的家,把將要相處一生的同事當成兄弟姐妹,絕不會因為短期收益而背棄家庭的穩定和安全。在德國企業中,管理者需要對職工推選的監事會負責,而不只是對代表資本家的董事會負責。在當權者的決策是基於對組織的愛而不只是個人利益的時候,企業的凝聚力和經營策略才可能經得起歷史的檢驗。

在當下資本市場股東結構高度變動,國有股權即將退出競爭性行業的時候,我們更有必要回顧下成功企業的治理經驗。我們相信,建立優秀的治理文化將越來越成為公司的長期競爭力所在。

致謝:感謝信璞實習生Gao Yuyu對歐萊雅,Zhou Hongwei對寶馬的案例研究支持。

礦業繁榮已成過去 力拓計劃兩年砍掉一半資本開支

http://wallstreetcn.com/node/66070全球第二大礦業公司力拓將在2015年將其年度資本開支收縮至80億美元的水平,不到2012年資本開支的一半。隨著大宗商品價格下跌,礦商削減開支已是大勢所趨,力拓只是最新的一家。

力拓CEO Sam Walsh在聲明中表示:「我們的資本開支正在減少,未來將進一步收縮。我認為未來市場的脆弱和波動將繼續下去。」

彭博認為力拓收縮開支反映出十年之久的礦業繁榮開始消退。全球最大的鐵礦石生產商淡水河谷昨日也宣佈將投資預算削減至148億美元,創下2010年以來最低,也是該公司連續第三年下調投資預算。

分析師Evan Lucas接受彭博採訪時表示:「這是一個非常大的下調幅度,這顯示出如今Sam Walsh對於成本非常非常關注。」

Walsh在聲明中還表示:「從長期看,我仍然看好我們產品的需求。中國的城鎮化進程將繼續,而包括印度、越南、印尼、菲律賓、中東、前蘇聯國家、南美以及南非等國的發展將持續帶來需求的走高。」

【閱讀】暴富中國:繁榮抑或陷阱?

http://www.infzm.com/content/95291哪一個才是真正的中國:富裕抑或貧困?繁榮抑或衰退?幸福抑或不幸?事實上,這都是中國,一個面臨多重轉型的中國。在中國真正變得「富裕」之前,都需從根本上反思經濟增長的目的,習慣以自由來看待發展。

在外界的多棱鏡之下,以出口「MADE IN CHINA」廉價物品為標籤的中國形貌正在發生劇烈改變。

一方面,根據美國《時代》週刊的報導,中國廉價勞動力的時代可能已經結束了。其引用經濟學家研究表明,過去10年來,中國製造業工人的實際工資每年增長近12%。這是20年來經濟以兩位數增長帶來的結果,「推動這種經濟增長的是國內火爆的基礎設施和房地產建設,再加上有一段時間發達國家對中國出口產品的巨大需求。」

另一方面,中國人在奢侈品消費方面也表現了驚人潛力。2010年中國大陸的奢侈品銷售增長了30%,某機構報告甚至預言今後中國大陸的奢侈品消費市場將以年均18%的速度增長,到2015年將擁有全球奢侈品20%以上的市場份額,屆時中國大陸將成為全球第一大奢侈品消費市場。

對比之下,伴隨著中國概念股的集體下挫,做空中國之聲在國際社會不乏擁兌;同時,國內情況亦難言樂觀,就業無門、通貨膨脹、食品安全等等種種集體焦慮令人矚目,經濟硬著陸還是軟著陸的爭議漸起。

如是參差錯愕的諸多鏡像,不禁令人疑惑,哪一個才是真正的中國:富裕抑或貧困?繁榮抑或衰退?幸福抑或不幸?事實上,這都是中國,一個面臨多重轉型的中國。

首先,中國人工必然不再便宜。過去幾十年,人口紅利成為中國經濟發展的一大動力。對於一個追趕型經濟體而言,中國成功之處利用了上一波全球化的末班車,通過對外開放釋放的外部需求極大地利用、刺激了內在閒置的勞動力潛能。

然而,伴隨著經濟發展以及城市化的進一步完成,以往印象中的取之不竭用之不盡的勞動力也面臨瓶頸,中國可能正在邁過經濟學上的劉易斯轉折點——一旦跨過這一點,那麼將意味著以前新增就業數量不改變工資水準的情況發生根本性逆轉,近些年持續不斷用工荒以及成熟工人工資上漲可謂信號。

其次,伴隨著中國人力成本的上升,中國2010年人均GDP已經超過4000美元,正式邁入人均GDP3000美元門檻,成為中等收入國家。值得注意的是,這並不意味著諸多癥結的自動消失,反而意味著社會矛盾的日趨複雜,中國未來很可能陷入「中等收入國家陷阱」,面臨增長停滯、貧富分化、腐敗橫行等系統性威脅,可能永遠無法突破人均收入1萬美元的門檻。

事實上,當前奢侈品熱在中國的繁榮,正是「中等收入陷阱」的先兆之一。不少國人在海外淘貨抑或買房一擲千金背後,也少不了灰色收入的貢獻。央行近期一份報告就指出過萬官員攜款8000億出逃,人均達5000萬之巨,這是只是冰山一角而言。一個轉型社會,制度的不完善很容易充溢尋租空間,而尋租行為本身就是灰色收入滋生的溫床,貧富不均進一步孵化出畸形繁榮。

如此看來,中國之富,不僅在於灰色收入的橫向,亦更多表現在GDP總量之上。我們常常說起中國經濟總量巨大,前些年超越日本成為第二。然而,這並不是值得樂觀的理由。日本曾經在上個世紀60年代已經達到劉易斯轉折點,中國人均GDP比起日本當年實在難以匹敵。換言之,如果中國面臨於日本同樣的衰退牌局,那麼中國的處境將會比日本更為悲催。

在中國真正變得「富裕」之前,如何避免步入中等收入陷阱?世界銀行經濟學家林毅夫給出三個藥方,繼續推動技術創新和產業升級、解決好收入分配問題。事實上,無論從哪一個角度而言,這三個藥方都涉及了對於以投資為驅動拉動模式的轉變,這需要我們從根本上反思經濟增長的目的,習慣以自由來看待發展。

雖受頁岩繁榮重創 但美國煤炭業仍然活著

http://wallstreetcn.com/node/71310

雖然最近受到頁岩革命生產的廉價石油和天然氣的嚴重衝擊,但美國煤礦業並不會因此沒落。因為無論是美國國內,還是歐洲、新興市場,煤炭的需求都會進一步上升。而且,三分之二的需求增長將來自中國,僅中國就足以推動煤炭業增長。

去年對美國的煤炭業來說很不容易。在廉價天然氣的競爭下,James River Coal裁員四分之一,Consol Energy出售了阿巴拉契亞山的五座煤礦,這些礦的產量佔其總產量的一半。另外多家美國煤礦公司虧損。

但是煤礦業並不會沒落。煤炭依然是美國發電的主要能源,並且美國煤炭出口正在不斷增長。雖然阿巴拉契亞附近煤礦產量下滑,但懷俄明州的露天煤礦和伊利諾伊、印第安納平原的地下煤礦正在興起。懷俄明州兩個縣的煤炭產量佔美國全國產量的40%。前四大煤炭公司Peabody Energy,Arch Coal,Alpha Natural Resource和Cloud Peak Energy控制了全美52%的煤礦生產,二十年前該數字還不到30%。

據美國能源信息部,總的來說,美國煤礦產量將在未來30年中保持平穩。

據WSJ,Consol公司總裁Nick Deluliis表示:「煤炭雖然不會創造太大增長,但一定會保持穩定。」

據分析師Wood Mackenzie最近的研究,中國、印度等新興市場大量中產階級的崛起將帶來強大的需求,煤炭將超過石油成為統治性的能源。三分之二的煤炭需求增長將來自中國的電力需求,僅中國一國的需求就足以推動煤炭業增長。

2002年時,美國煤炭最大的消費國是加拿大,佔美國煤炭出口總量的42%。如今,排名前三的是荷蘭、英國和中國。隨著天然氣供應的減少和削減核能的訴求,歐洲對煤炭的需求大幅增加。但2015年歐洲的環境監管法律生效,可能對煤炭需求造成打擊。

美國國內發電對煤炭的需求也很大。在去年前八個月,美國39%的電力來自火電,1990年時該比例為55%。同期天然氣發電的比例為27%,較十年前的17%上升了不少。能源信息部表示,隨著天然氣使用的增加,煤炭發電的比例在未來30年中可能會繼續下降幾個百分點。

除了需求,煤炭業不會很快沒落的原因是監管者不會讓企業過度依賴天然氣,因為價格突然上升可能會讓電價飛漲。而且,企業們為投資煤炭設備的而貸的數百億美元尚未還清,它們有理由繼續運營下去,直至債務還清。

“非理性繁榮”警鐘敲響 華爾街眾大佬發出警告

來源: http://wallstreetcn.com/node/80060

市場越是歡騰,越是需要謹慎。越來越多的大佬開始發出警告。達拉斯聯儲主席Richard Fisher 稱,美聯儲的購債項目有可能正在扭曲市場。橡樹資本創始人Howard Marks警告稱,最後的贏家往往是邪惡的一方。Seth Klarman則表示,低估風險的結果從來都不會太好。

美國股市經歷了今年初稍顯低迷的一個階段之後,最近再創新高,似乎進一步證實了牛市趨勢。然而,這並不意味著美國會一直照這個趨勢發展下去。

1)美國達拉斯聯儲主席Richard Fisher 警告稱,美聯儲的購債項目有可能正在扭曲市場。

Fisher表示,“越來越多的跡象顯示,量化寬松(QE)的規模已經超過了最優限度:市場的扭曲以及錯誤誘因導致的投資行為變得越來越普遍。”

“我擔心我們正在制造一種失衡狀態,類似的狀態在金融危機醞釀時期扮演了重要角色。”

Fisher的警告總結下來有五個要點:

1. 過去5年中,QE被浪費了。政府沒有用這些“容易錢”去重組債務、改革實體或者進行監管;

2. QE促使投資者承擔風險,這有可能引發金融市場動蕩;

3. 保證金債務激增是一個值得關註的問題;

4. 公司債和美國國債之間的息差收窄也是一個令人擔憂的問題;

5. 價格/預期利潤、價格/銷售、市值占GDP比例等指標均創下科技泡沫以來新高。

Fisher還表示,“我們必須要緊緊監控這些指標,以確保‘非理性繁榮’不會卷土重來。”

2)橡樹資本聯合創始人Howard Marks警告稱:最後的贏家往往是邪惡的一方。

“過去幾年中,我們對橡樹資本的指導投資思路是:前進,但要小心謹慎。雖然很多事情都已發生改變,但我認為這個思路仍適用。如今,(股票)價格都不便宜,我認為大部分資產的價格水平都較高。”

“想象資產的價格是一個鐘擺——總是會從最高價擺動到最低價,但是不會在半路回擺或者停下來。隨著股價的升高,越來越多的投資者湧入,直至鐘擺到頭開始回走。”

“實際上,投資都有兩個風險:一個是虧錢,一個是錯過良機。你可以選二者之一來忽略,但你絕不可以同時忽略這兩項。”

“此外,投資還需要關註兩件事:估值和行為(動向)。”

3)Baupost 集團創始人Seth Klarman則表示:低估了風險的結果從來都不會太好

“目前正是美聯儲政策轉向之時,各項經濟數據又喜憂參半,股市更像是一個羅夏墨跡測驗(Rorschach test)——投資者的行為只能說明他們自己的性格,完全不能夠體現市場的具體狀況。”

“美聯儲是否有能力在不引發嚴重後果的條件下結束QE,我們還不得而知。”

“財政刺激(導致了巨額財政赤字)激勵了消費,同時也促進了公司的收入和利潤。但是如何來公正的辨別一家公司真正的實力卻成了問題。”

“金融市場和實際經濟之間的差距越來越大。我們估計,美聯儲持續的刺激以及對波動性的壓制已經引發了投機行為的再度興起。”

“最近,研究機構Investors Intelligence的美國投資報告顯示了一個不好的跡象,目前投資者中看跌比例達到了1987年以來最小,當年的美國股市出現了全範圍崩潰。在金融世界中,一切都很美好;但現實世界中卻並不是這樣。”

4)

債券大王Jeff Gundlach和上文提到的Howard Marks都表示:要當心垃圾債!

Marks在接受彭博新聞社的采訪時表示,需要對低質量債券報以謹慎態度,當(垃圾債)市場一片歡騰且市場還允許低質量公司發行債券的時候,就應該要非常警惕。

Gundlach此前也曾表示,“垃圾債相對於美國國債被過多估值的水平達到了歷史最高。”

前美聯儲主席伯南克現在也終於能說一些他以前在任時不敢說的話了。

伯南克最近表示,2008年金融危機之前,美國太過於自信了。他還表示,他發現很難找到一個正確的方式來與投資者溝通,美聯儲的每一個詞都會被無限放大。

全球儲蓄過剩帶來的資本市場繁榮不可持續?

來源: http://wallstreetcn.com/node/99674

距離美聯儲前主席伯南克指出高儲蓄帶來低利率已經將近十年。

十年間,爆發了金融危機和全球衰退,但儲蓄依然居高不下。

發展中國家貨幣儲備從2008年的6.9萬億美元上升至11.9億美元,其中中國就增長了2萬億美元。這幫助吸收了發達國家的債券。七國集團的10年期國債收益率從上世紀80年代初的15%,下降至2.5%左右。

倫敦對沖基金SLJ Macro Partners LLP經濟學家Stephen L. Jen和Joana Freire稱,利率過低,很可能反彈。而全球儲蓄狂潮並不都是新興市場的責任。

他們認為,公司大幅增加支出足以推高利率。如果利率能隨著經濟增長上漲,金融市場的平靜將被打破。

他們在報告中稱,我們看來,實際利率的水平目前過低。而隨著全球經濟逐漸複蘇,加息的壓力將有所加強。未來,對風險的全面重新定價很可能被高利率引發。

Jen和Freire表示:

上次利率走高時,美國房地產市場崩盤,全球金融危機爆發。盡管這此不會爆發金融危機,但要壓抑市場並不是難事。風險資產的價格很可能面臨巨幅調整,諷刺的是,隨著全球經濟複蘇,央行必須常規化其極端的貨幣政策。

一輪繁榮的新開端 週期股欲翻身 證券市場紅週刊

http://xueqiu.com/2994748381/30302080中國股市一時賺錢的人多,一直賺錢的人並不多。為何?因為投資需有大局觀。需要大處著眼,小處著手。既要對宏觀有明確判斷,也要對行業和企業有清醒認識。洞察歷史,方知未來,基於這樣的邏輯,我們通過對中國宏觀經濟的梳理後,認為經過6年痛苦的滯脹期,中國經濟已經處於一輪繁榮的前夜。

6年經濟滯脹接近尾聲 要正確判斷未來中國經濟的方向,就要分析過去中國經濟為什麼下滑。本輪中國宏觀經濟的長期下滑,源起於2007年3季度之前四年的經濟高增長。1998年亞洲金融危機之後,中國就已經進入持續性的經濟衰退,國有企業下崗,民營企業倒閉,產業結構在1998年~2003年逐步調整恢復,GDP從1998年二季度的7.2%逐步回覆到8%、9%,直到2003年一季度突破10%,並在2003年三季度開始穩定在10%以上。

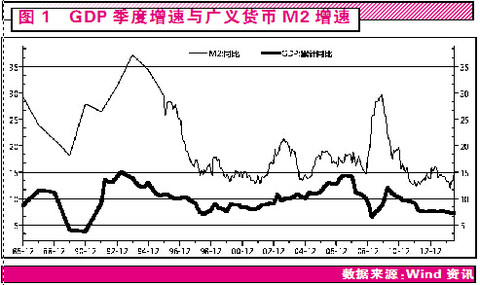

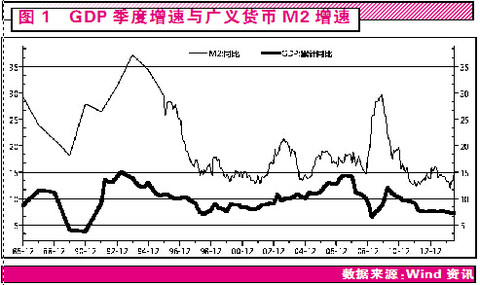

2003年三季度開始,中國GDP增長速度穩定保持10%以上,並逐步抬高至2007年2季度的14.5%。(見圖1)經濟的高增長必然帶來需求的旺盛,需求的旺盛又反過來刺激供給的增長。企業無論效率高低,在市場當時給出的高價格信號下,都能賺錢,也都敢於大規模投資再生產,最終的結果週而復始,產能過剩,開始再一次去庫存、去產能。

查看原圖

查看原圖 中國的經濟週期,實質與西方國家過去200年來每10年一次(現在是每5年一次)的經濟危機週期並無二致,都是過剩-調整-恢復-繁榮-再過剩-再調整的過程。但上一屆政府出現了明顯的經濟政策失誤,比如為維持相對穩定的匯率以促進出口,選擇了利用央行超發貨幣的手段來對沖外匯,成倍放大了經濟繁榮,也成倍加劇了通貨膨脹,但是事後亡羊補牢時,雖然態度堅決,但是措施滯後。

當2007年7月物價指數(CPI)突破5%的高位後,央行幾乎每月調高一次、甚至兩次存准率,直至調高至2008年全球金融危機前的17.5%。金融危機時,雖然又有一次貨幣大放水,但2010年11月後,又以每月一次到二次的頻率,將存款準備金率調高至21.5%的水平。這顯然再次放大了已有的錯誤,加劇了經濟結構的不合理,推高了房價泡沫。

提高利率就好比是給高速行使的汽車踩剎車,而提高存准率卻是給高速行使的汽車直接設路障。後者的見效快,但殺傷力也同樣巨大。從2008年以來的經濟滯脹,已經持續6年。或許我們上一輪的經濟繁榮本不該那麼短,我們這一輪的經濟調整也不該這麼長,但不合適的政策,顯然成倍放大了宏觀經濟的波動。被動的貨幣超發,在繁榮期顯然加倍了我們的繁榮,但也造成了它注定是一個短命的繁榮;人為壓低貨幣成本,使價格信號調整資源配置的功能嚴重弱化,經濟結構愈加不合理的同時,資產泡沫卻經久不破。

一輪繁榮的新開端 再長的繁榮期,也一定有結束的時候;再長的經濟蕭條,也終究會有走向繁榮的一天。席捲全世界的1929年大危機,也在6年後的1935年重新走向繁榮。西方用200年歷史證明了經濟必定有週期,我們因此也大可不必悲觀。歷史證明:貨幣的適度寬鬆會導致經濟繁榮,但過度氾濫也會刺激過剩的產能,造成資產價格泡沫。所有痛苦的結構調整和泡沫破滅幾乎都是因貨幣緊縮引起的,但根本原因卻是不合理的經濟結構造成的。

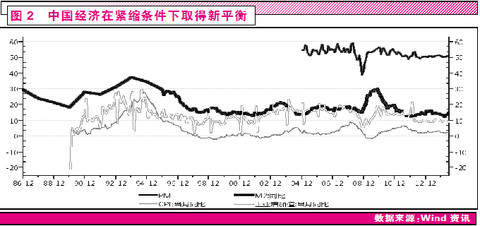

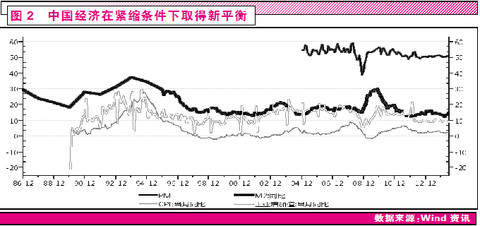

從宏觀數據來看,當前中國經濟已經在緊縮條件下取得了新的平衡:把中采PMI指數、廣義貨幣(M2)增長率、工業增加值增長率和居民零售物價指數(CPI)放在一起,會發現除了貨幣供應量M2同比處於歷史最低,比1998年金融危機時還低外,其他指標均在歷史最低值之上,而且曲線已經相對平滑,變化相對穩定。

從圖2可見,在歷史最低的貨幣供應增速制約下,各項經濟指標並沒有最壞。惟一的解釋是:我們的經濟結構已經在長達六年的緊縮下達到了新的平衡,全社會商品的價格普遍下跌了,維持增長所消耗的貨幣量,已經不需要像之前那麼多了。

回首中國的歷史經驗,只要廣義貨幣(M2)供應增長超過15%,中國經濟就會有8%以上的增長,但只要低於14.5%,經濟一定會收縮。低於14%,收縮將非常明顯。截止到2014年4月,M2同比已經連續5個月保持在14%以下,3月份更是創下1986年以來的歷史最低值,為12.1%。即便在這樣緊張的收縮下,中國經濟也沒有非常明顯的波動,這是因為經濟結構已經做出了改變,適應了現在的貨幣供應。彈簧可以壓得很緊,但不會永遠壓得太緊,反彈的時機其實已經到來。

投資者的責任,就是能提前把握這一大週期轉折的歷史時點。但是前提是,你一定首先要把自己的腳放在政策制定者的鞋裡,才能預知未來。各國的貨幣當局,要考慮的問題必須是全面的,做出反應必須是慎重的,因此他們的措施也一定是滯後的。他們必須等到明確的經濟信號已經出現並且持續一段時間之後,才會考慮採取應對措施。管理層也需要經濟增長,而且比老百姓們更需要。但在採取措施之前,他們要先看到通貨膨脹持續穩定地下降。現在通脹已經下來了,而且相當穩定,放鬆貨幣的時機也相應來臨。

查看原圖

查看原圖 經濟學常識告訴我們,在市場均衡的狀態下,任何一點新供給的增加,都會把原來的價格打得落花流水。現在中國的央行裡,存有21萬億的商業銀行準備金。以6月末113.61萬億的存款餘額計算,則存款準備金率降低0.5%,就意味著從央行釋放出來5680億的高能貨幣,加上貨幣乘數,則是24000億元的流通貨幣,即使對於中國這樣大的經濟體量,這也是一個大數。它對中國隱性資金價格的衝擊,將非常巨大。

連續兩次的定向降准只是羞羞答答地放鬆貨幣,調整商業銀行貸存比的計算公式,亦是掩耳盜鈴式的放鬆貨幣。不過,如果僅憑以上的貨幣寬鬆就判斷中國經濟進入了長期大繁榮,那是天真。在經濟基礎之外,我們不得不討論上層建築。十八大提出,要讓市場在經濟中起決定性作用。換句話說,我們要實行真正的市場經濟。方向是對的,但必須有正確的手段配合。

不破不立。當利用橫掃一切的手段清除掉那些阻礙深化改革的利益團體和利益鏈條後,改革政策才會不折不扣地執行。只有破題之後,才能承題、起講和入手。現在是否已經破題,大家自己有判斷。市場經濟的核心是價格調節機制,而在價格信號中,貨幣價格是整個價格體系的核心。只有當貨幣價格,也就是銀行利率能夠真實反映供求關係時,全社會資源配置的功能才能真正運作起來,經濟結構的不合理也才會逐漸消失,中國的改革也才算真正到位。

現在,我們已經看到了黎明前的曙光,堅信這是黎明來臨的前夜,但究竟是4點鐘還是5點鐘,這重要嗎?《史記-貨殖列傳》中計然有曰:「貴上極則反賤,賤下極則反貴。貴出如糞土,賤取如珠玉。」這跟巴菲特所說的別人恐懼時我貪婪,別人貪婪時我恐懼的邏輯異曲同工,如果判斷經濟繁榮即將到來,那麼下賤的週期性行業將迎來估值修復的機會,這些週期性行業受經濟週期波動影響最大。鋼鐵、有色、能源、機械製造等,都屬於這類行業。尤其是在經濟週期下行時仍有增長,估值卻是所有行業中最低的銀行業,市盈率不到5倍,市淨率不到1倍,其價值已經過度地反映了自身的風險,而且某些銀行的信用等級已經相當於國債的信用,但其增長率、收益率和股息率普遍高於國債。如招商銀行股息率已經超過5%,內含年化收益率達到20%,市盈率卻只有4.6倍,市淨率只有0.91倍。即使在股權投資市場,也拿不到這樣的估值倍數的。■(《紅週刊》特約作者曹德強)

複雜衍生品卷土重來 監管反催生互換市場繁榮

來源: http://wallstreetcn.com/node/106621

市值達到9.8萬億美元的美國債券市場看起來有些沈悶,但是在它平靜的外表下是另一番景象。(更多精彩財經資訊,請到各大應用商店下載華爾街見聞App)

投資者正越來越多地轉向與特定公司信譽綁定的衍生品,而不是直接購買公司債券。這種合成賭註的規模已飆升至至少2011年初以來的最高水平,有時甚至超過了標的債券的交易量。

這反映了投資者的擔心。投資者擔心不能足夠迅速地進出債券市場。受監管加強的影響,華爾街正退出債券交易,這可能使投資者的處境更為脆弱。在美聯儲考慮退出長達6年刺激政策的今天,市場的前景瞬息萬變。

在Jackson Hole全球央行年會上,美聯儲主席耶倫表示,美國勞動力市場正在愈合,而政策制定者正開始考慮何時開始撤回刺激性政策。

衍生品的繁榮也凸顯了投資者正重新回到這結構複雜、高杠桿的投資工具。衍生品放大了投資者的潛在收益或損失。

彭博新聞社援引巴克萊信貸策略師Jigar Patel表示,

使用信用違約互換時,你不會受到市面上有什麽債券或交易頻率的限制。人們正在尋找不同的方式來投資,承擔風險。

公司債投資經理更加關註保持靈活性,因為新規已經使得華爾街大行已經削減了他們在債市中的存在感。投資者選擇衍生品是因為它們往往更容易購買或出售。

巴克萊數據顯示,今年二季度,與特定投資級公司綁定的信用互換的交易額幾乎翻了一倍,達到9000億美元。而2013年同期,交易規模不到5000億美元。同期,投資級債券的交易額從平均每天132億美元下降到每天131億。

巴克萊數據顯示,一些公司的衍生品交易比它們的債券交易更為活躍,比如Nordstrom、Staples和惠而浦公司。畢竟,如果一個公司不發行足夠的債券以滿足投資者的需求,交易員可以通過綁定標的債券互換的方式,獲得相關風險。

Next Page