說史131111 最寒冷的冬天(八)仁川登陸 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/11/11/%E8%AA%AA%E5%8F%B2131111-%E6%9C%80%E5%AF%92%E5%86%B7%E7%9A%84%E5%86%AC%E5%A4%A9%EF%BC%88%E5%85%AB%EF%BC%89%E4%BB%81%E5%B7%9D%E7%99%BB%E9%99%B8/說史131111

最寒冷的冬天(八)仁川登陸

蕭律師執筆

仁川登陸

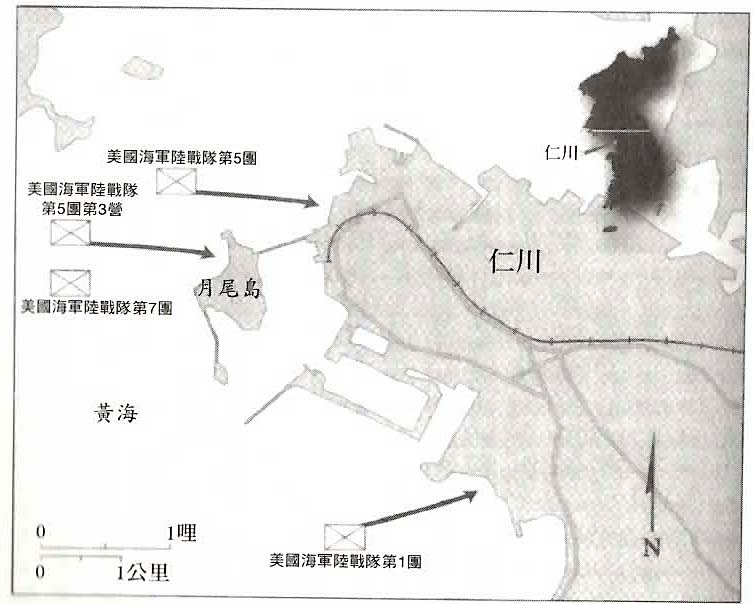

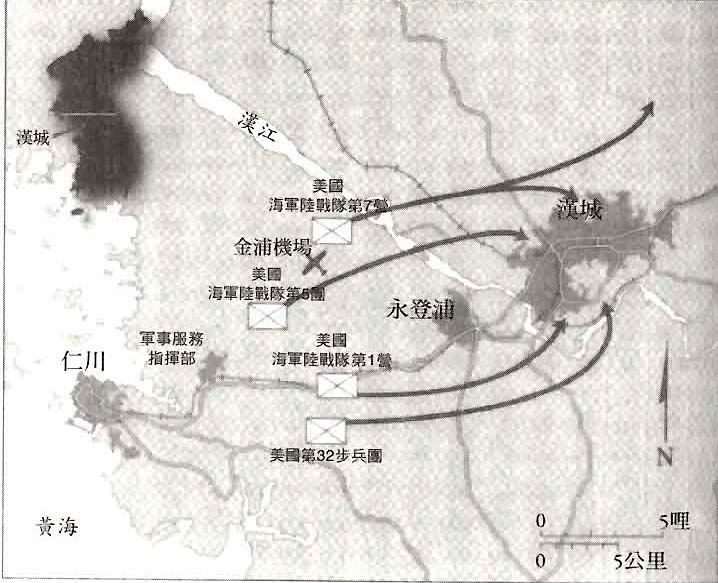

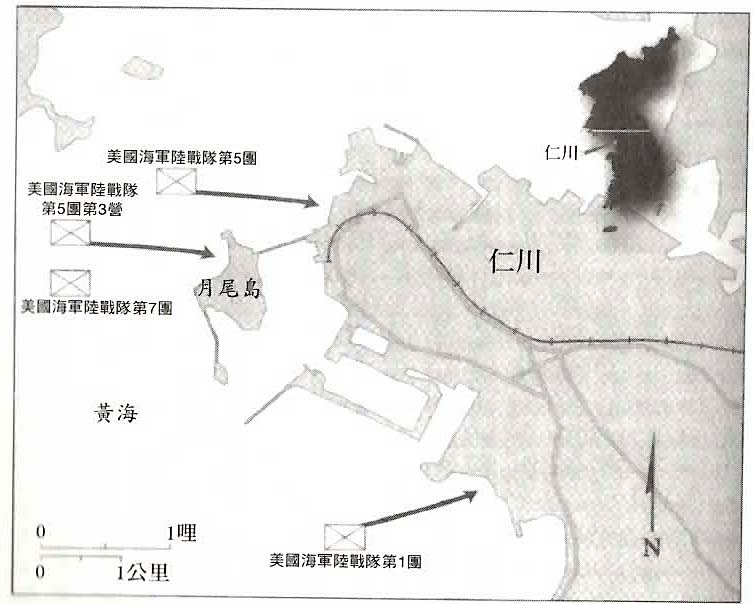

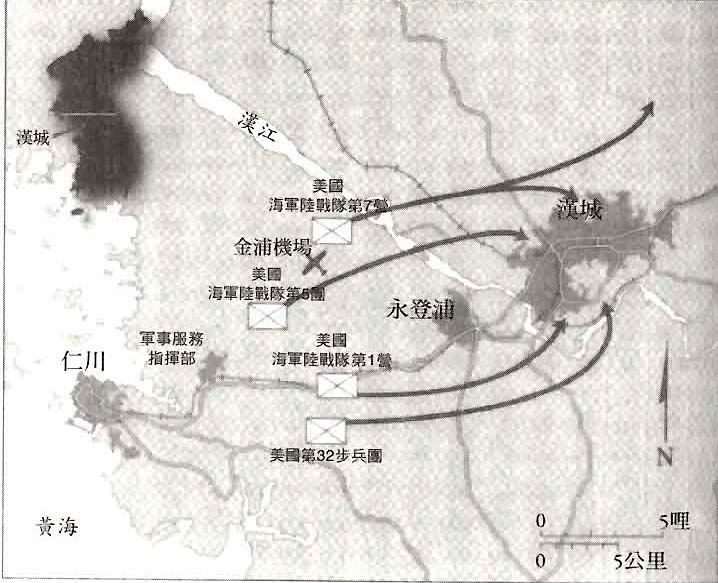

13,000名美軍官兵穿越海堤與碼頭進行登陸,隨後向漢城迅速推進,完全符合麥克阿瑟所期望,完美得令人難以置信,美軍幾乎沒有遭遇任何抵抗。 從地形看來,仁川港就像是半截大拇指一樣向外突出,往東大約十哩就是金浦機場,如果一切順利,再向東大約五哩就是漢域。

陸戰隊第一團和第七團首先拿下仁川,接著攻克金浦,然後向東越過漢江直搗漢城。這麼一來,他們很快就能與沃克Walton Walker的第八集團軍取得聯繫,後者屆時將突破洛東江包圍圈,揮軍北上夾擊北韓軍。這是麥克阿瑟的如意算盤。

一開始,海軍陸戰隊的傷亡很少:月尾島一戰中沒有人員傷亡,隨即打開港口。在正式戰鬥的第一天,美軍只有二十名士兵陣亡。但是隨著聯合國軍隊不斷逼近漢城,北韓也加強了抵禦。同時第十軍軍長 阿爾蒙德Ned Almond與屬下陸戰第一師師長 史密斯Smith之間的摩擦也越演越烈。阿爾蒙德主張不惜一切代價速戰速決;而史密斯則認為,在這場愈發艱難的戰役中,海軍陸戰隊應避免無謂犧牲。

史密斯逐漸意識到,阿爾蒙德是不顧現實的指揮官,除了聽命於上司,他根本不在乎自己指揮正確與否,也不在乎手下將士的安危,也不願聽取他人的意見。這就為他們日後的各自為政埋下了禍根。阿爾蒙德和史密斯本來就是兩種人:前者目空一切,剛愎自用;後者腳踏實地,低調敬業。

史密斯曾警告阿爾蒙德,仁川登陸大獲全勝只是一種假象,美軍打敗的是敵軍的小股部隊,攻克漢城仍十分困難。他說,初步偵察顯示,守衛這座城池的是數萬名精銳的北韓將士。

史密斯的估計一點也沒錯,在漢城防禦的是一支35,000-50,000人員的大軍。處於人數劣勢的美軍只能在武器裝備與火力上占有優勢。 但是漢城易守難攻。攻占這座城市,美軍要進行巷戰,依靠強大的火力,一條街一條街地奪來,城市大多數地區都被夷為平地。 隨著美軍攻勢逐漸減弱,奪取每一寸土地都需付出慘重的代價。

阿爾蒙德還對史密斯的進攻速度十分不滿。他駕駛著自己的小型偵察機四處巡視,越過史密斯的師部不斷對其手下的團長、營長甚至連長發號施令。史密斯對阿爾蒙德越權指揮十分惱火。有一次他對阿爾蒙德說:「你可以下達指令給我,由我執行。」最後,史密斯只好向手下下達命令,如果沒有師部的認可,他們可以拒絕任何命令。

攻克漢城

史密斯認為,切斷北韓軍隊的補給線能達到速戰速決的目的。然而,麥克阿瑟對這場戰爭有永無止境的欲望。華盛頓聯席參謀長認為,最明智的方法就是繞過漢城,封鎖它,然後迅速往東與正揮師北上的沃克部隊會合。這個戰術不僅能讓美軍取得大捷,還可以合圍大部分北韓軍。

在華盛頓看來,麥克阿瑟與阿爾蒙德對漢城的執著已超出這次登陸的目的。如果照他們的想法去做,大批敵軍就能藉機逃之夭夭。但是他們知道,麥克阿瑟急於在九月廿五日之前,一舉攻克漢城。

與此同時,麥克阿瑟對沃克的第八集團軍難以在洛東江一帶有所突破十分不滿。但沃克在聽到仁川登陸時,美軍消耗大量彈藥來對付月尾島和仁川一小撮毫無作戰經驗的敵軍一事大為光火。沃克很氣憤地說:「我們這裡缺少彈藥,卻要抵禦北韓九成的主力部隊。」

他的手下很難衝破洛東江畔的封鎖線。 雖然這條河是他們抵禦北韓軍隊的天然屏障,但同樣也使美軍難以追擊北韓軍。 讓他最憤怒的還是來自上級的壓力。他這裡彈藥嚴重不足,沒有任何搭橋渡河的材料。

但麥克阿瑟拒絕承擔責任,並對沃克的能力質疑,表示希望能委任另一將領以取代沃克。這對沃克無疑是一種侮辱。他致電代理參謀長希奇Doyle Hicky,解釋自己進展緩慢,是因為沒有足夠的材料架橋讓士兵渡過洛東江。

當海軍陸戰隊在這裡遇到比東京總部估計還更強大的阻力時,攻勢也開始減緩。阿爾蒙德想要史密斯保證,海軍陸戰隊能在九月廿五日最後期限前攻陷漢城。 「什麽也不能保證,要看敵軍的情况,我們己經竭盡全力了。」這可不是阿爾蒙德想要的答案。

後來阿爾蒙德又要史密斯依照自己制訂的計畫加緊進攻,但史密斯斷然拒絕,他質疑美軍從兩個完全相反方向對敵軍發動進攻,會在戰鬥中亂成一團,互相射擊。這舉動令阿爾蒙德怨恨不已,一個師長竟然拒絕軍長的作戰計畫,他們的關係幾近崩潰。

九月廿五日,海軍陸戰隊一部的確如期到了漢城郊區,阿爾蒙德就急不及待發表公報,聲稱美軍已攻陷漢城。對正在前線浴血奮戰的將士來說,這簡直是無稽之極。事實上,直到九月廿八日,激戰仍在持續。美軍仰仗坦克與轟炸機的猛烈炮火,最終獲勝,但他們所到之處已盡成廢墟。

這場殘忍的戰鬥不僅為漢城造成慘重損失,也為阿爾蒙德和海軍陸戰隊的關係帶來嚴重後果。儘管此戰在戰術上並不完全成功,但對麥克阿瑟來說,是一次輝煌的軍事大捷和個人勝利,也標誌著他事業的巔峰。這次戰役摧毁了北韓大軍的鬥志,同時讓北韓的大門為美軍洞開。

資料來源:

最寒冷的冬天:韓戰真相解密 The Coldest War:America and the Korean War

作者: David Halberstam

譯者:王祖寕、劉演龍

出版者:八旗文化部落

說史131126最寒冷的冬天(十)止步還是北進? 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/11/26/%E8%AA%AA%E5%8F%B2131126%E6%9C%80%E5%AF%92%E5%86%B7%E7%9A%84%E5%86%AC%E5%A4%A9%EF%BC%88%E5%8D%81%EF%BC%89%E6%AD%A2%E6%AD%A5%E9%82%84%E6%98%AF%E5%8C%97%E9%80%B2%EF%BC%9F/說史131126

最寒冷的冬天(十)止步還是北進?

蕭律師執筆

自仁川登陸大捷後,對美國來說,跨越三八線其實是他們唯一可做的決策。在北韓對南方進攻勢如破竹時,美國朝野上下未暇思考,如果北韓人被擊潰,我方該怎樣因應的問題。內閣唯一考慮的只是怎樣保住美國大兵的性命;想象對北方大門洞開時該怎樣做,肯定是很奢侈的事。

但「大捷」後,「奪取更大勝利」的念頭不斷敲擊他們的欲望之門,以前對戰局的判斷及對華態度上的分歧,都被壓了下去。因為北韓人先跨過美國人認可的邊界,並挑起這場戰爭;因為有那麼多美國人命喪韓國;因為戰區總司一直夢想著反攻北方—-所以,美國在南方的勝利越輝煌,阻礙其揮軍北進也就越困難。現在唯一能讓美國人一洩心中憤怒就是北進,北進,讓美國大兵腳踩在北韓的領土上。

他們沒有理由止步於三八線,等待敵人重整旗鼓、大舉反攻。最合乎軍事邏輯的行動,就是稍微越過三八線,大量集結空軍的力量,尋找便於砲兵的合適地段,開挖戰壕,不給對手任何攻擊機會,再伺機停火。事實上堅持繼續北上,徹底制服敵人的絕對不只麥克阿瑟。儘管其他高級指揮官經常難以和他合作,但在這個問題上大家卻能聯合起來。

決定北上所引起的爭論根本就不算爭論,因為即將跨越三八線的這支軍隊實在太強大了。同時在國務院裡,肯楠George Kennan的影響力日漸式微。他一直認為,如果美國想統一韓國,那麼來自蘇聯或中國的威脅就太大了。在肯楠看來,繼續北上就把美國人帶入災難性的危機;華盛頓根本就控制不了麥克阿瑟。這樣的決策無異於夢魘,美軍的手伸得太長了。****

當時美國國務卿艾其遜Dean Acheson的政策團隊換個不停,「中國通」或中國事務負責人早就早被清除出局,沉默寡言的勒斯克Dean Rusk成為政府裡亞洲事務的頭號人物。勒斯克與肯楠恰好相反:肯楠對中國和蘇聯瞭若指掌,但對國內政治要務卻幾乎一無所知;而勒斯克精通國內政治,對遠東則知之甚少,也不感興趣。

事實證明,勒斯克對中國的態度絕對是最死板的。在後來的越戰期間,他成為對待亞洲共產黨國家眾所皆知的強硬派人物。他相信毛澤東的崛起是歷史性轉折,「均勢的變化正有利於蘇聯,而不利於美國。」他是最早主張讓杜勒斯John Foster Dulles重返國務院之高層人物之一。肯楠認為杜勒斯重返國務院反映出國內政策的變化—-外交辯論開始向強硬派傾斜。***

七月十日,美國收到印度提出的“韓國和平方案”,中國對此感興趣,而蘇聯則明顯不高興。該方案要求雙方停止軍事衝突,重返三八線,以及中國加入聯合國。***

肯楠覺得這個意義重大。他認為中國進入聯合國對美國國家安全的影響不大,因為蘇聯已是聯合國成員並擁有否決權。這項提議和有特殊作用,就是讓中國逐漸疏遠蘇聯。起到分化兩個共產大國的作用。

肯楠的主張很快就在會議上遭到強烈反駁,尤其是杜勒斯,因為他和和其他反對者認為,「這將讓發動戰爭者得到好處」。「我們的百姓會覺得被騙了,只有付出而沒有收獲。」拒絕印度停火建議的政治原因是顯而易見的。

艾利森John Allison是杜勒斯最積極的先鋒,對國務院的鴿派觀點大加貶抑。他認為美軍不但應該越過三八線,「最後還要打到滿州和西伯利亞邊境」,然後在聯合國監督下在韓國全境舉行大選。他還強烈指出:「三八線不應被認為、也不能成為政治分界線。尊重這種分界線只會為侵略者提供避難所。慫恿發動新的戰爭」。杜勒斯認為拋棄這條線才「有利於該區實現永久的和平安全」。

勒斯克是個重要角色,是民主黨政府在這個層次的亞洲問題上的頭號強硬派,更是影响國務院,進而左右艾奇遜想法的重要人物。老派「中國通」擔心把中國拉進戰爭,但他們相繼出局了,艾奇遜對於繼續北進就毫無顧慮了。

越來越多像勒斯克這樣的鷹派人士浮上桌面,希望能主導政策規畫師尼采Paul Nitze(很受肯楠影響)的運作。親近肯楠的人士認為,「一旦美軍越過三八線,蘇聯或中國務極有可能加入戰爭」。但艾利森向尼采提交一份措辭更激烈、更好戰的備忘錄。「美軍止步三八線將是巨大的恥辱,如果接受以戰前狀態作為戰後分界線,美國在南韓人民眼中的高大形象將一掃而空。」艾利森之後更使用二戰以來最激烈、最具爆發力的話語:核子武器。艾利森根本不在乎引發一場更大的戰爭,甚至乎世界大戰。

隨著國內政治局勢的變化,越來越多人,特別是反對派,加入主戰陣營。看來美國大眾都希望獲得一場更大、更全面的勝利。十月中旬舉行的一次民意調查顯示,64%的美國民眾希望越過三八線追擊北韓軍,但他們是否想和中國一決雌雄,那又是另一回事。

實際上,在麥克阿瑟的軍隊遭遇中國或蘇聯部隊之前,參聯會一直傾向於「繼續追擊,至少再追擊一段距離」。在越過三八線時,戰地高層指揮官們也難以抑止趁勝追擊的衝動。經歷最初的羞辱後,他們終於反敗為勝,這不只是一般意義上的勝利,而是一場痛快淋漓的復仇。讓政客爭拗去罷,軍人要做的就是不斷前進。要軍隊停下進攻脚步,向一直未出現戰場上的敵人敬禮,顯然不合情理。

但對總統來說,這種政治決策異常困難。他知道,中國已陳兵中韓邊境,而北韓人並未被徹底擊敗,他們只是在戰場上暫時撤退而已。但政府在追擊問題上的猶疑不決已被指責為過於軟弱。事實上後來杜魯門總統President Truman決定繼續北上越過三八線,給麥克阿瑟的命令非常含糊:「越過三八線,但避免任何可能導致美國及聯合國軍隊與蘇聯或中國發生大規模戰爭的行動。一旦遭遇蘇聯或中共軍隊,必須立即中止接觸。在接近中國邊境時,只能動用南韓軍隊,美國或聯合國軍隊不得進入與中國或蘇聯接壤的任何省分。」但國務卿以下大家都知道,麥克阿瑟一向喜歡獨斷專行,這種含糊其辭的命令更讓他如魚得水。這位將軍在仁川登陸成功後,聲望如日中天,使他的頭腦不再清醒。

行政當局對麥克阿瑟的畏懼始終是韓戰的最大秘密:怕他打敗仗,但更怕他打勝仗。***

九月廿九日,參聯會最終做出越過三八線的決定。仁川登陸對麥克阿瑟來說是雙重勝利,既打敗北韓人,也打敗他在華盛頓的敵人。麥克阿瑟將義無反顧向北挺進,追擊早已消逝的敵人,而對黑暗中顯露的災難信號視若無睹。

仁川登陸之後,他的運氣終於耗盡了。

資料來源:

最寒冷的冬天:韓戰真相解密 The Coldest War:America and the Korean War

作者: David Halberstam

譯者:王祖寕、劉演龍

出版者:八旗文化部落

說史131202最寒冷的冬天(十一)被忽視的中國警告 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/12/02/%E8%AA%AA%E5%8F%B2131203%E6%9C%80%E5%AF%92%E5%86%B7%E7%9A%84%E5%86%AC%E5%A4%A9%EF%BC%88%E5%8D%81%E4%B8%80%EF%BC%89%E8%A2%AB%E5%BF%BD%E8%A6%96%E7%9A%84%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E8%AD%A6%E5%91%8A/說史131202

最寒冷的冬天(十一)被忽視的中國警告

蕭律師執筆

這是一個發出信號卻沒人接收的時刻。 有關中共軍隊即將參戰的警告之所以沒有引起注意,部分原因是那些認識到中國表態真正含義的人已被排擠了,他們對決策已不再有影響力。 另一部分原因,是在這個極端關鍵的時刻,中國沒有合適的信使。代表中國向西方國家傳遞資訊的是時任印度駐華大使的 潘尼迦Panikkar。

1950年七月底,周恩來在與潘尼迦就韓國問題進行的談話中向他保證,中國沒有介入韓戰的想法。 但是到了八月底,即仁川登陸後,北京的口氣開始轉變,許多高層領導人向潘尼迦發出越來越清晰的警告:仁川登陸後,來自美國的潛在威脅發生了變化,因而他們不干預韓國局勢的立場也在轉變。

但華盛頓不信任潘尼迦,認為他是一個極左人士。 在仁川登陸一週後,中共軍隊代總參謀長 聶榮臻告訴潘尼迦,中國不會對韓國局勢袖手旁觀,不能讓美國人輕鬆打到中國邊境。 同時,在和其他西方國家駐華武官的交談中,潘尼迦還聽到有關中國正使用火車向滿洲運兵的消息。 儘管西方國家半信半疑,但事實證明,潘尼迦的消息絕對準確。

但真正的警告是在十月二日深夜傳來。 那晚,剛睡了的潘尼迦被叫醒,說周恩來要見他。見到的周恩來臉色陰鬱。周告訴潘尼迦,如果美國越過三八線,中國將被廹採取干預措施。*** 潘尼迦回抵住所,立即擬了一份報告,將中國政府的態度彙報給新德里的上司。隨後,新德里向國際外交界通報。

但美國國務院對周恩來向潘尼迦的聲明,不大相信;英國也半信半疑。 艾奇遜覺得這個警告只是「惶恐不安的潘尼迦的大話而已」。在艾奇遜看來,中國絕不可能想和美國及聯合國在戰場上交手。 中國當前最重要的問題就是和蘇聯的漫長邊界線,並廹切希望能在聯合國安理會護得一席位。 在此情況下,參戰「純屬發瘋」。艾奇遜雖能力非凡,卻缺乏正確認識中國革命能力。

九月末,在北韓軍隊驚惶北撤後,中國實施軍事干預的脚步也加快了。他們的下一步行動就是參戰—-不管付出多大代價,也要阻止美軍和聯合國軍隊的前進步伐。

當中國警告美軍有可能在仁川登陸時,金日成毫無反應,這使中國領導者很是憤怒。 八月初,當中共軍隊開始在鴨線江北岸集結時,中國派出高級將領 鄧華約見他的北韓同行。鄧華只被帶到邊境的安東縣,因為北韓方面不想他接近戰區。

中國之所以出兵北韓,是因為毛澤東認為這有利於剛成立的新中國,也是國內鬥爭和國際革命形勢所需。七月初,當金日成的軍隊還能在戰場贏得輝煌勝利時,毛澤東就下令組建東北邊防軍,駐紥在中韓邊界,其中包括第四野戰師下至少三個軍,是當時的精銳部隊。東北邊防軍的規模最後達到三十六師,約七十萬人,後來又部署了七個砲兵師和部分防空部隊。

毛澤東雖不是領導階層,卻是決策者。*** 整個九月,中國只有兩項重要任務:一是向滿洲集結部隊,二是讓領導階層中的其他人接受毛澤東的觀點。 即使有反對的聲音,那也主要來自軍隊,但軍隊通常服從於黨的政治需要。大多數中外人士都以為 林彪將擔任總司令。 但讓部下暴露於美軍砲火之下,林彪很難接受。政治局內也有人私下認為,假如他當時知道中方得不到蘇聯承諾的空中掩護,他會否激烈反對? 在七月初到九月底,毛澤東和其他領導人反覆與林彪談話,希望由他指揮作戰。 但每次提到這話題時,林彪總推說自己身體欠佳。 這表示林彪不願參與這個他個人保留態度的軍事干預行動。

介入韓戰的決定,對毛澤東來說,卻很清楚:中國別無選擇,必須參戰。 台灣是他最大的心病。 對毛澤東和其他中國領導人來說,台灣是中國不可分割的領土。 現在麥克阿瑟卻把台灣說成是美國永不沉沒的航空母艦,讓它成為美國實際上的領土。 因此對毛澤東來說,原應為中國合法領土一部分的台灣,竟成死敵對付中國的致命武器,太可恨了!

毛澤東意識到,韓戰是一個難得的機過—-它將向人民證明中國是世界政治舞臺上新的革命力量,同時也是鞏固政權途徑之一。 他可透過這場戰爭來證明自己的正確性。 儘管出兵韓國代價高昂,在財力和人力上蒙受巨大損失,但可證明他身為領袖的超乎常人的遠見卓識。 還有,這場戰爭將讓中國人更緊密地團結在他的周圍,有助於他對中國人民從事政治教育。

但中央政治局很多成成員都認為,現在參戰很糟糕,因為國家疲憊不堪,尚未統一、財政匱乏、經濟崩潰,和美國這樣一個經濟富裕、實力強大的國家對抗,只會給國內的敵人可乘之機。

但毛澤東在中央政治局有絕對權威。 儘管各個委員在表面上是平等的同志,但毛澤東的地位至高無上。他就是新中國領導集體的化身—–每個人都很服從他。

毛澤東堅信—-後來顯得太過自信—-他的軍隊能勝過裝備先進的美軍。他不是說說而已,而是堅信如此。 中央政治局曾就是否對抗美軍發生過激烈爭論,但毛澤東不改初衷。而當時 史太林正準備違背向中共軍隊提供空中掩護的承諾。

九月,中蘇就蘇方應提供多少援助展開談判。 史太林擔心蘇聯會因此陷入與美國的大規模對抗。 美國對金日成進攻的反應如此迅速,讓史太林比以前更謹慎。

當北韓軍隊潰敗,金日成遂求救於蘇聯。 史太林拒絕派遣作戰部隊,但或許曾告訴金日成,中國可能會出兵。 雖然金日成擔心這會做成對中國的依賴,但隨著戰情催緊,他別無選擇。 金日成找來中國大使,請求中國出兵援助。他還詢問,一旦出現最壞的情況,中國政府能否允許他在滿洲建立流亡政府。

一場微妙的遊戲在三個共產國家之間進行着。**** 一向怠慢中國的北韓現在絕望地求助於中國。 毛澤東的政治信仰促使中國參戰,但中國不想立刻攤牌;他們希望能在與蘇聯的博弈中獲得更大的利益,尤其是在空中掩護方面。 九月下旬,蘇聯表示同意對中共軍隊提供空中掩護。 於是,一股最終促成中國與美國正面碰撞的力量全面啓動。

九月三十日,即仁川登陸的两週後,南韓軍率先越過三八線。 一週後,美軍緊隨其後跨越三八線,直逼平壤。

資料來源:

最寒冷的冬天:韓戰真相解密 The Coldest War:America and the Korean War

作者: David Halberstam

譯者: 王祖寧、劉演龍

出版者:八旗文化部落

說史131212最寒冷的冬天(十二)中蘇之間的博弈 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/12/12/%E8%AA%AA%E5%8F%B2131212%E6%9C%80%E5%AF%92%E5%86%B7%E7%9A%84%E5%86%AC%E5%A4%A9%EF%BC%88%E5%8D%81%E4%BA%8C%EF%BC%89%E4%B8%AD%E8%98%87%E4%B9%8B%E9%96%93%E7%9A%84%E5%8D%9A%E5%BC%88/說史131212

最寒冷的冬天(十二)中蘇之間的博弈

蕭律師執筆

美國國務院的「中國通」在一份報告中質疑 毛澤東對蘇聯的長期忠誠— 而打從心底認同這一點的人恰是史太林。 作為韓戰爆發期間共產黨陣營中最重要的人物,史太林一直巧妙地操縱著兩個盟友的需求和顧慮。 他更喜歡一個統一的韓國、一個對他感激萬分、完全依賴他的韓國,而不是分裂的韓國。 他希望利用更強大的韓國,去抗衡歷史上一直讓俄國心存畏懼的日本。 他不信任毛澤東,所以也渴望擴大中美之間的緊張態勢, 而中美正面對峙的局面非常符合史太林的利益。

史太林和毛澤東兩人都認為自己是共產主義者,又是民族主義者。 他們也許偶爾會大談共產主義的兄弟情,如何團結兩個大國、團結全世界的無產者。 但他們在對視時看到的卻是潛在敵人的身影。 從毛澤東的角度看,蘇聯只關心對自己有利的東西。 而在史太林眼中,毛澤東或許可以算得上是共產主義者,但此事可疑,因為毛本人缺乏無產階級的出身和聯繫,而中國也缺乏工人階級。

毛澤東與史太林之間的關係是一方有所需求,而另一方恰好不便給與。 蘇聯在二戰期間沒有提供中國有價值的支援。冷戰結束以來,很多機密檔案公開了,揭示毛澤東與史太林之間的早期裂痕遠比人們想像的更大。****

隨着毛澤東越來越接近接掌中國的大權, 史太林與毛澤東兩個人,與及蘇中兩國的關係開始日趨緊張。 史太林絕不會拿蘇聯的資源與國家利益、或蘇聯人的鮮血,去追求所謂共產主義大家庭的偉大事業。

史大林一直與毛澤東保持一定距離。 在1948年間,毛澤東曾多次提出訪蘇要求,但每次都被史太林以不同理由回絕。 毛澤東那時很清楚,史太林根本就不信任他。 直至1949年十二月,毛澤東終於得到訪問邀請。 但這次邀請並不是為了慶祝他在中國的勝利,而是以慶祝史太林七十歲生日為名。 毛只是受邀共產國家領導人之一。

問題在於,毛澤東根本就不是蘇聯領導人想要的那種人。 他對自己的成就太驕傲、太以自己是中國人為榮,思維太獨立。 藉由領導這場革命,他認為自己已經成為重要的歷史人物,而不是一個乞求者。 蘇聯人擔心 毛澤東是另一個 狄托。

1949年十月二日,即中華人民共和國成立的第二天,蘇聯成為第一個正式承認中國合法地位的國家,但史太林私下仍不想給中國其他方面的友誼。 史大林的自太及這兩個人在各自國家的無上地位,很難使他們聯合。

到了1949年,史太林已經成為「偉大的史太林」, 成為持續的全民個人崇拜的受益者。 但毛澤東很快在搞個人崇拜方面超越了史太林。

1949年十二月,毛澤東終於踏上他第一次的莫斯科之行。 抵達莫斯科時,令毛澤東憤憤不平的是, 他並沒有被當成把世界最大的國家帶上共產主義道路的領袖。 只有兩名蘇共中央政治局委員 莫洛托夫和 布林加寧來到車站迎接他。 毛澤東自備一桌豐富午餐, 邀請這兩人與他共飲,他們以不符合外交慣例為由婉拒。 之後,毛澤東又請他們陪同前往下榻的酒店,再度遭到拒絕。

中國代表團的主要歡迎儀式並不在克里姆林宮舉行,而被安排在老市政廳,是用來招待那些無足輕重的資本主義國家達官貴人的地方。 歡迎儀式後,事情並沒有好轉,毛澤東連續幾天都被晾在一邊,等待史太林安排和他見面。 任何人都不能在史太林接見之前會見他。

當史太林終於和毛澤東會面時,他們之間表現得互不諒解。 「你為什麼沒有迅速占領上海?」史太林問。 「一旦占領上海,我們就要為六百萬居民生計費心。」聽了這番話,史太林大為震驚,他一向認定毛澤東關心農民勝於工人,這正好是讓城市工人受苦難的證據。

無論從那個角度看,毛澤東的莫斯科之行都是一場災難。 他肯定對這段恥辱刻骨銘心。 他的首次出訪幾乎沒有換來任何軍事和經濟援助,還要在領土問題上作出讓步。

1950年九月三十日,正為南方戰局焦慮不安的金日成,參加了中國駐北韓大使館舉辦的慶祝中華人民共和國成立一週年的招待會。 他向中方代表提出派兵入韓作戰的緊急請求。 十月二日,毛澤東主持定策會議,他認為當前的問題並不是出不出兵,而是何時出兵、由誰來領兵。 第四野戰軍的 林彪顯然是最適合之總司令人選,他最熟悉這裡的地形。 但是,林彪當時正在蘇聯接受治療,他的確有治療的需要,但這也是他拒絕出征的藉口。 毛澤東決定由 彭德懷掛帥。

會議後,毛澤東發了一封長長的電報給史太林,告訴蘇聯中國即將出兵的決定。他聲稱中國軍隊將採用「志願軍」的稱呼,避免與美國發生全面戰爭。 他告訴史太林,中國首先派遣十二個師,在戰場上與敵人形成四比一的人數優勢,以抵消美軍的火力優勢。 此外,由於中國軍隊沒有重型火砲,希望蘇聯提供迫擊砲。接戰開始後,中國軍隊將採取以防守為主的作戰策略,以便了解與全新的敵人作戰的方法。 毛澤東還正式要求蘇聯提供先前承諾的空中掩護。

毛澤東也同時向中央政治局成員解釋他的計畫,傾聽他們的不同意見,逐步統一他們的思想。 他同時會見彭德懷和鄧小平。 他提到了北韓的深切危機,並說時間是最重要的,美軍正一路快速挺進,勢如破竹。 因此,在美軍抵達鴨綠江之前採取行動至為重要。 他表明自己也清楚這個決定的危險性。 這番話完全是說給彭德懷聽的。 作為一位久經沙場的老將,彭德懷一直備受眾人敬仰。 他是一名天生的戰士,不是政治人物。

彭德懷是毛澤東的親密戰友, 是長征緊緊團結了他們。 在長征即將抵達終點時,紅軍(由出發時約八萬人,只剩下四千人左右。) 在吳起鎮遭到國民黨五個騎兵團近五千人進攻,是彭德懷擊退追兵。 之後毛澤東為他寫了一首詩:「山高路遠坑深,大軍縱橫馳奔。誰敢橫刀立馬?唯我彭大將軍!」

當彭德懷口頭應允到北韓指揮作戰後, 毛澤東要求他在中央政治局會議上贊成出兵,彭德懷做到了。他對委員們說,如果美軍打到鴨綠江,就有可能過江入侵中國,對中國構成危險,因此中方阻擊美軍是必要的。 他的一席話讓會議氣氛轉向支持出兵。 彭德懷在關鍵時刻為毛帶來他最需要的東西:掛帥出征。

現在,毛澤東的想法似乎已成為在場每個人的想法:韓國問題並不是一個孤立的問題,而是共產主義世界與資本主義世界緊張對立的交會點。*** 中國出兵並不只是為了解救北韓,而是為了促成世界革命,尤其是亞洲的革命。 中國絕不容許美國人在自己的邊境上有一大塊軍事集結地。

再者,由於美國已公開表示支持臺灣,因此在中國領導人心裡,中國已經和美國開戰了。 如果中國現時無力跨海進攻臺灣的話,那麼打擊進入北韓的美軍,顯然是另一種選擇。

資料來源:

《最寒冷的冬天:韓戰真相解密 The Coldest War:America and the Korean War》

作者: David Halberstam

譯者: 王祖寧、劉演龍

出版者:八旗文化部落

說史131218最寒冷的冬天(十三)中國鐵定出兵 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/12/18/%E8%AA%AA%E5%8F%B2131219%E6%9C%80%E5%AF%92%E5%86%B7%E7%9A%84%E5%86%AC%E5%A4%A9%EF%BC%88%E5%8D%81%E4%B8%89%EF%BC%89%EF%BC%9A%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E9%90%B5%E5%AE%9A%E5%87%BA%E5%85%B5/說史131218

最寒冷的冬天(十三)中國鐵定出兵

蕭律師執筆

十月八日,毛澤東通知金日成,中國將出兵支援他。 當天,毛澤東簽署命令,將東北邊防軍改名為「中國人民志願軍」,迅即向北韓境內出動,出兵日期為十月十五日。

彭德懷得到的情報,駐紥在韓國的聯合國軍隊約四十萬人,其中包括正在前線作戰的十個師,約十三萬人。 因此,彭德懷認為,既然人數是制勝的關鍵,那麼想要在人數上取得壓倒性優勢,就得增兵。 於是他放棄了以兩個集團軍和兩個炮兵師先行過江的想法,而準備以四個集團軍和三個炮兵師渡江,這就意味着,他最少還需要七百輛卡車和六百名駕駛員。

蘇聯的空中掩護是中國軍隊作戰計畫的中心環節。 出兵已廹近眉睫,但蘇聯人的援助計畫仍未具體落實。 十月九日,彭德懷召開部隊幹部會議。與會者都詢問蘇聯援助何時可以得到明確答覆。 但無論是彭德懷或和他一起工作的高崗,都無法回答這些問題。 他們在會議中途就電詢毛澤東,問蘇聯能派出多少架轟炸機?何時出動?由誰指揮?不僅師長和團長,甚至連長排長都關心這個問題。實際上,中國領導人自己也不確知答案。

大軍己準備就緒,只等蘇聯的答覆。 周恩來也不花時間,立即與 師哲飛赴莫斯科,與蘇聯人商討軍事援助事宜。 他們十月十日抵達莫斯科,會同正在蘇聯養病的 林彪,就趕往史太林的家鄉。 於是這場至為重要、己持續數週之久的中蘇博弈再度升温。

中蘇之間隨即展開一場異常複雜的暗戰。 雙方都不相信對方說的話是真話。*** 中方告訴史太林,他們並不是真的想出兵,因為中國內戰剛結束,百廢待興。而史太林則認為這番話反過來聽才對。 史大林問周恩來,中國同志怎麼看的? 周回答,如果中國能不管最好,內戰已使中國付出沉重的代價,中國尚在恢復之中。

史太林馬上回應,如果北韓人不能馬上得到援助,很可能撑不過一週。 中國應該想想,一旦美國控制北韓,將對中國國家安全帶來很大威脅— 他似乎是說中國為甚麼從未想過這問題。之後,他告訴客人,蘇聯不會出兵,主要原因就是他們不想和美國發生正面衝突。 然後,他又指出,中方可以出兵,而且也應該出兵。蘇聯可以把二戰期間剩下的大部份物資送給中國,並為滿洲地區、沿海地區駐紮在鴨綠江北岸的中國軍隊提供空中掩護。

這根本不是中國人希望聽到的答覆,因為戰爭即在鴨綠江南岸開打。在談到向鴨綠江以南地區派出空軍時,史太林說需要更多的準備時間。 這場馬拉松式會議從晚上七時一直持續到次日凌晨五時,卻不是一次成功的會議。 中國人永遠不會忘記,蘇聯在關鍵時刻背叛了自己的諾言。因此,從遊戲一開始,同志間的友誼就是有限的。***

雙方的立場都確定了,但史太林占了上風。 他早知中國會出兵,這並非出於對北韓人民的熱愛,而是為了中國的利益。 他看透中國攻打台灣時還需依賴蘇聯的海、空軍技術支援。 毛澤東對蘇聯人出爾反爾非常憤怒。在距離中國軍隊渡江之日前三天,毛電彭德懷,暫不執行作戰命令,各部隊原地待命。他和其他領導人需重新考慮:在失去原定空中掩護的情況下,做出參戰的決定太難了,傷亡會很大。

彭德懷也對蘇聯的決定怒不可遏,因為這將使他的部隊暴露在危險中。 他威脅不再擔任總司令的職務。 毛澤東很可能早就懷疑蘇聯會否兌現承諾。 但他對出兵的決定是堅定不移的;他不是為了蘇聯人或北韓人,而是為了中國的利益。 他如不派兵參戰,就顯得新中國輭弱無能、無力保衛自己的國界。 因此,無論有沒有蘇聯的援助,他也都出兵。 畢竟中國還可以得到蘇聯的武器裝備,而蘇聯至少答應了保護中國領土主權。 毛澤東請彭德懷不要辭職,他相信,即使沒有蘇聯空中掩護,他們以高昂的士氣還是能打敗美國人。

中國領導人再度決定出兵北韓。他們將首先攻擊南韓的軍隊。 同時,毛澤東要求周恩來繼續留在蘇聯進行談判,盡量爭取更多援助。 中共軍隊首先在北韓北部的山區興建防禦工事。軍隊跨過鴨綠江的日期重訂在十月十九日。

十月十六日,彭德懷召集軍隊師級以上幹部商議作戰計畫,替他們打氣。 他是這麽說的:如果他們不去北韓和美國人作戰,那以後就得在中國領土上和他們作戰。 但是在提到沒有蘇聯的空中掩護時,在座的指揮員臉上閃現不安的神情。一些高級幹部曾發電他,表示反對在沒有空中掩護下與美軍作戰,認為敵人肯定會集中大批飛機、大砲和坦克發起大規模進攻,加以地形不利於構築有效防禦工事,根本無法守住陣地。 這些指揮員還在電報中指出,他們的意見是絕大多數指揮員的心聲。

由於存在諸多分歧,彭德懷於十月十八日飛赴北京。 聽了彭德懷的彙報後,毛澤東認為不能改變原定計畫。 也就是說,這個決定就是最後的決定:部隊將於十九日晚上開始渡江。 部隊每天在黄昏之後渡江,次日拂曉之前停止前進。 為了累積經驗,先派二到三個師在第一天晚上率先過江。 彭德懷馬上飛回安東,轉告毛澤東的指示,任何人對這個決定提出異議,即視為不服從命令。***

至此,中美兩國的碰撞已無法避免了。

資料來源:

最寒冷的冬天:韓戰真相解密 The Coldest War:America and the Korean War

作者: David Halberstam

譯者: 王祖寧、劉演龍

出版者:八旗文化部落

說史131223最寒冷的冬天(十四)麥克阿瑟的誤判 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/12/23/%E8%AA%AA%E5%8F%B2131223%E6%9C%80%E5%AF%92%E5%86%B7%E7%9A%84%E5%86%AC%E5%A4%A9%EF%BC%88%E5%8D%81%E5%9B%9B%EF%BC%89%E9%BA%A5%E5%85%8B%E9%98%BF%E7%91%9F%E7%9A%84%E8%AA%A4%E5%88%A4/說史131223

最寒冷的冬天(十四)麥克阿瑟的誤判

蕭律師執筆

十月十五日,杜魯門在上任五年半後終於見到麥克阿瑟。此時麥克阿瑟的軍隊正朝鴨綠江挺進,而中國軍隊將在四天後跨過鴨綠江。白宮認為,仁川登陸成功是兩人見面的最佳時機,因為有足夠的政治動機:國會期中選舉即將在十一月初舉行。仁川大捷,杜魯門和他身邊的人都認為有必要分享一點圍繞在麥克阿瑟周圍的光環和榮耀。

會面地點是距東京一千九百哩的威克島。毫無疑問,會談是在互不信任的氣氛中展開。會談其中一個項目,就是中國的意圖。中國和蘇聯出兵干預的可能性有多大?麥克阿瑟不假思索地回答:「可能性非常小。」無論從那個角度來看,這次會議都是虛妄的。他們把聯合國軍隊可能遭受的威脅最小化;至於如何因應威脅,卻隻字未提。***

在即將於戰場上相見的兩支軍隊中,只有中國人知道將會發生什麽事,而美國人對即將來臨的血戰幾乎一無所知。美國對這場戰爭缺乏明確的目標。從一開始,華盛頓和東京對戰爭的態度就迥然不同。麥克阿瑟曾公開聲明,他的第一目標是徹底摧毁北韓。美國在二十世紀裡有過很多軍事誤判,麥克阿瑟“一路打到鴨綠江邊”這項判斷也肯定是錯的。那裡已經插滿中國軍隊的紅旗,只不過他視而不見罷了。

當他的軍隊一路北上,部隊各自為政,通聯不佳,天氣狀況也越來越差。中共軍隊則躲在山上,耐心地等待他們,隨時準備切斷他們撤退的羊腸小徑。正是這位因北韓人的補給線過於脆弱而決定在仁川登陸的將軍,也讓自己部隊的補給線在無法控制的地域裡越拉越長。***

麥克阿瑟有很多錯失,包括狂妄自大,愛慕虛榮,但最大的缺失莫過於他徹底低估了對手。*** 儘管在中國軍隊進攻前已掌握了大量情報,從戰俘口中也挖出不少消息,但情報部長威洛比Charles Willoughby卻對敵人在十二月底的作戰動向幾乎一無所知。在中國軍隊發動進攻一個月之後,麥克阿瑟仍以為司令員是林彪。他認為中國軍力被「大大高估了」,只要「出動五百架戰鬥機,再派出像陳納德Claire Chennault這樣的老將出馬」,打擊對手最脆弱的地方,空中和海上便成了。

事實將證明,對美國空軍力量的過度依賴和渲染,將成為重大的失誤。二戰空戰的勝利蒙蔽了麥克阿瑟的眼睛,他以為中國人會在白天以傳統作戰隊形走到美軍前面,讓美國飛機消滅他們。還有,他相信,即使面對完全不同的敵人,每一場戰爭和下一場並沒有什麼區別。因此,他自然無法區分這兩個完全不同的亞洲敵人。中國人非常清楚自己的薄弱環節,並據此調整了戰術。**** 他們能在敵人眼前神不知鬼不覺地大規模轉移兵力—-夜裡行軍十五哩,不准吸菸,白天蜷伏在人工挖掘的洞穴中。

於是,當麥克阿瑟的部隊大踏步向鴨綠江邊挺進時,中國人已精心準備好一場當代戰爭史上最大規模的伏擊戰。現在,中國人要讓麥克阿瑟向北深入,使其補給線越拉越長。八月底,當雷英夫向毛澤東報告麥克阿瑟可能進攻仁川時,這位中國領袖就向他問了一大堆關於麥克阿瑟以往的戰術風格、個人性格等問題。雷英夫回答,他「以高傲狂妄和剛愎自用著稱」。毛澤東頓時連聲說:「好,好,越狂妄越好,越固執越好。一個高傲自大的敵人是最容易打敗的。」

麥克阿瑟身邊的盡是馬屁精和獻媚者。他很少把失敗的責任歸咎於情報部長威洛比。在司令部裡,職位要求的必備才幹、與任職者現有能力及其獲得評價之間反差最大的,莫過於威洛比。威洛比不僅是麥克阿瑟主要的情報官,也是唯一能影響他的情報官。大多數指揮官都希望盡可能有很多好的情報來源,但麥克阿瑟只關心自己能控制的有限情報;他不希望不同甚至反面的聲音。對他來說,最重要的就是軍情報告必須和他想做的事相吻合。***這就意味著,威洛比獻給麥克阿瑟的情報都是他樂於看到的貨色。而顯示中國人己經出現的情報,可能妨礙他最想做的事:繼續北上,直達鴨綠江。所有傳到東京司令部的重要情報,都要通過威洛比的一番過濾。威洛比的重要性不在於他的能力缺陷,而在於他反映出麥克阿瑟的心理弱點。麥克阿瑟雖然才華橫溢,但有性格缺陷,他時時刻刻需要有人服侍、奉承。絕大多數軍官對威洛比鄙夷不屑。

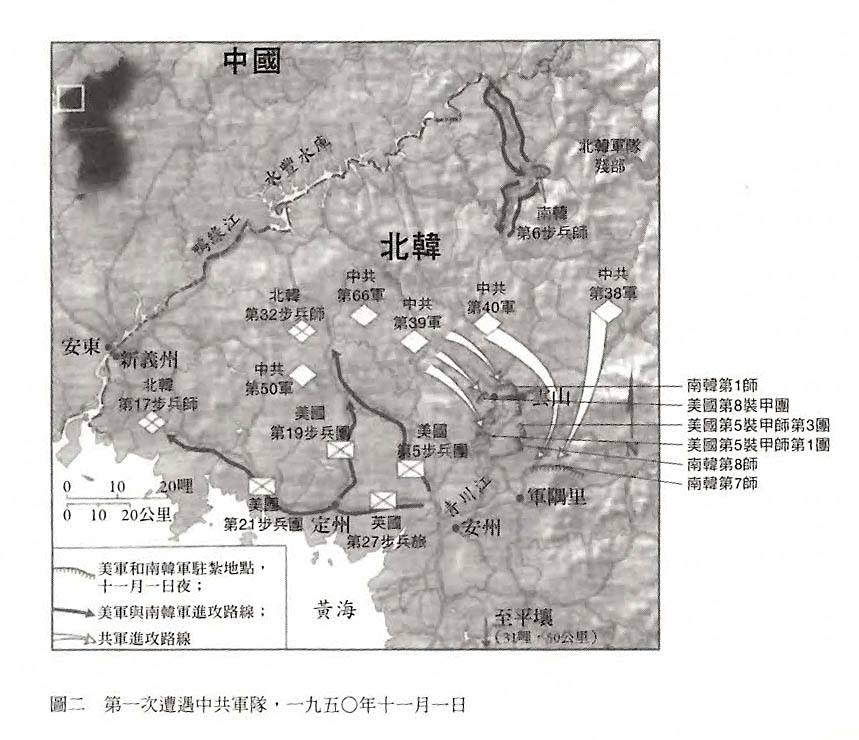

十月末,越來越多的情報顯示,中國軍隊己經進入北韓與中國接壤的北部。威洛比開始著手證明,他們根本沒有出現在那裡,即使有,也只是少數志願者。儘管十月底南韓軍和美軍騎八團在元山遭遇中共軍隊的伏擊,但威洛比極力弱化這些鐵證。雖然首批中國戰俘供出了許多情報,但威洛比沒有在簡報中加入明確的警告。所以對日後大批陣亡官兵和被俘者而言,威洛比無異於為虎作倀;他一方面對共產主義和中國瘋狂叫囂,另一方面又把聯合國軍隊引入中國人的口袋陣。

到了十月中下旬,一些諜報員(有些是中國人)報告,中國軍隊正進入北韓。儘管這些情報的品質良莠不齊,但其內容足以引起任何一個情報人員的重視。但所有這一切都影響不了威洛比。中國人不會來!

事實上威洛比不僅阻止戰地情報部門向韓國戰場上的高級指揮官傳送最寶貴、最重要的資訊,他還切斷其他情報來源。他緊盯著中央情報局駐東京辦事處的幾個人,其中一人就是達根。達根是美國第七艦隊中情局工作組負責人,是美國戰略情報局的老牌特工。這小組基地在日本橫須賀。從九月底到十月,他從臺灣同事那裡獲得很多有關中共軍隊動向的特別情報。加入中國軍隊的一部分國民黨軍人仍保有無線電,有時會秘密向台灣報告自己的位置及所在部隊的動向。這些資訊只有一個主題:大隊人馬已經集結在滿洲邊境,上級已決定渡過鴨綠江。當威洛比得知達根手上有這情報後,就威脅他說,除非停止把這類情況彙報給上級,否則就把達根的工作組趕出日本。

就算在第八集團軍內,也不斷湧現大批中國軍隊已進入北韓的情報,北進的美軍士兵正走進一個輪廓越來越清晰的伏擊圈。但這些情報都被威洛比有系統地縮小其意義,甚至公開詆毁這些情報的可靠性。

十一月上旬,隨著雲山之態勢日益明朗,威洛比也只略微調高敵人的兵力為27,000人,而實際上的數目已接近250,000人,而且還在增加中。即使在聯合國軍隊挺進鴨綠江,發動總攻擊的那一天,麥克阿瑟仍覺得中共軍隊不強大,沒有堅固的防禦陣地。威洛比估計中國兵力最多71,000人,實際上當時有300,000大軍正耐心等待聯合國軍隊一步步走進他們的陷阱。

資料來源:

最寒冷的冬天:韓戰真相解密 The Coldest War:America and the Korean War

作者: David Halberstam

譯者:王祖寧、劉演龍

出版者:八旗文化部落

說史131231最寒冷的冬天(十五)雲山伏擊戰 上篇 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/12/31/%E8%AA%AA%E5%8F%B2131231%E6%9C%80%E5%AF%92%E5%86%B7%E7%9A%84%E5%86%AC%E5%A4%A9%EF%BC%88%E5%8D%81%E4%BA%94%EF%BC%89%E9%9B%B2%E5%B1%B1%E4%BC%8F%E6%93%8A%E6%88%B0-%E4%B8%8A%E7%AF%87/說史131231

最寒冷的冬天(十五)雲山伏擊戰 上篇

蕭律師執筆

1950年10月,美軍第一騎兵師直搗平壤。 在美軍看來,這場戰爭已接近尾聲,他們將凱旋歸國。 但不久,他們就獲重新配發彈藥,北上奔赴雲山,去解救受到攻擊的南韓友軍。 他們覺得南韓軍總是陷入小麻煩,此行只是去收拾殘局而已。 因此,他們從一開始就沒有做好充分的準備,只穿上本來用作東京勝利大閱兵的特製衣服。 他們的目的地與鴨綠江近在咫尺。在他們艱苦跋涉北上途中,氣温驟降,每天下降攝氏五度左右—-百年來最寒冷的冬天,正快速逼近—-,地形愈加險峻,萬籟俱寂,一片荒涼,杳無人跡。

情報員持續獲得資訊,向上級發出預警:中國軍隊在十月底前已大舉進軍北韓。但騎一師的高級軍官對情報置若罔聞。後來事實證明,這些情報絕對準確:中國軍隊已經入境,悄悄潛伏在北韓群山之中,耐心等待聯合國軍隊一路北上,拉長已經吃緊的戰線,直至他們筋疲力竭才開始進攻。

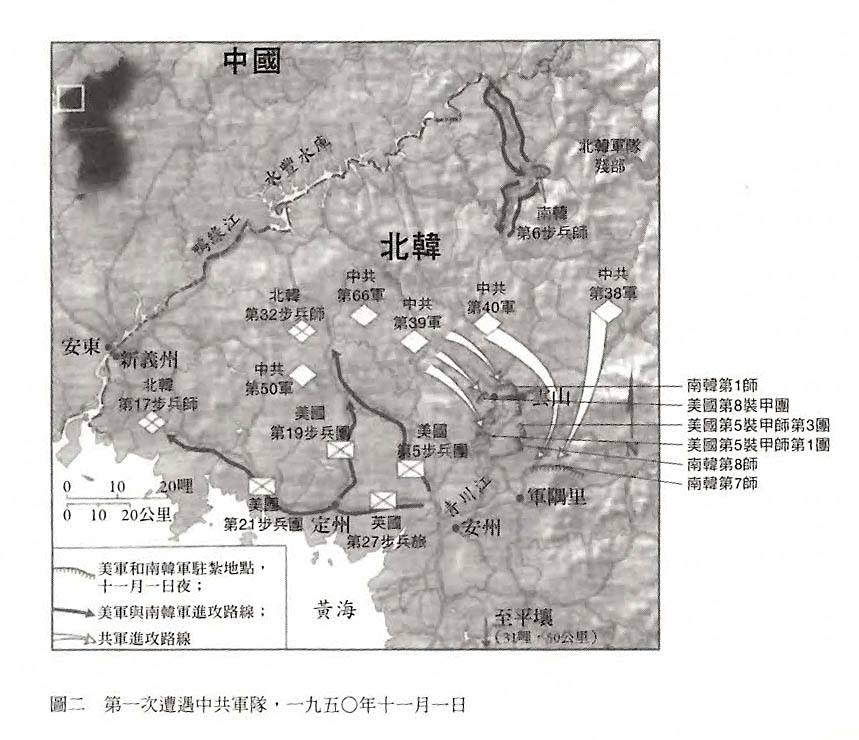

十月底,南韓名將 白善燁率領的士兵搖旗吶喊:「打到鴨綠江邊去。」然而,就在十月廿五日,中國軍隊開始大舉出擊。 南韓將領不明所以,在猛烈的迫擊砲攻擊下,南韓第一師兵敗如山倒。 敵軍深諳用兵之道,白善燁認定是中國人幹的,不愧名將,立即把第一師撒回雲山鎮內,從而保住了大部份兵力。

他們捉到一名俘虜,在白善燁親自審問,再經美軍軍長 米爾本審問下,俘虜直認屬於中國廣東的正規軍,並供出附近埋伏着數萬中國軍隊,第一師已陷重圍。照俘虜所提供的情報,目下局勢相當危急,至少有三十萬中國大軍駐紥在鴨綠江邊。

這個最新情報立刻傳遞到麥克阿瑟情報部長威洛比Charles Willoughby准將處。但是威洛比一向說中國不會介入戰爭,因此認為北韓境內不可能有中共軍隊,這一論點與他的上司吻合。 對麥克阿瑟來說,軍情部門的唯一工作與第一要務,就是要證明他的決策多麼英明。 美軍與聯軍之所以膽敢以有限兵力深入北方、直搗鴨綠江畔,正是建立在不存在中國軍隊此一前提之上。 如果這時麥克阿瑟的總部突然對外宣布,美軍已和中國正面交火,豈非由華盛頓掌回主權而美軍再也無法到達鴨綠江邊?這肯定不是麥克阿瑟想聽到的消息!所以當第一次報告說大批中國軍隊在鴨綠江北集結時,威洛比向總部報告時稱之為「外交訛詐」。而現在,當南韓軍隊捕獲第一個中國戰俘,威洛比的傳話是:這名俘虜是一名中國裔韓僑,他是自願參戰的。即是說,這個俘虜根本對自己所屬的兵力一無所知。這個結論當然令中國的最高統帥部大喜過望,因為這正是他們想讓美軍抱持的態度。 美方越是對此漫不經心,他們將美軍一舉包圍,獲勝的可能性就越大。

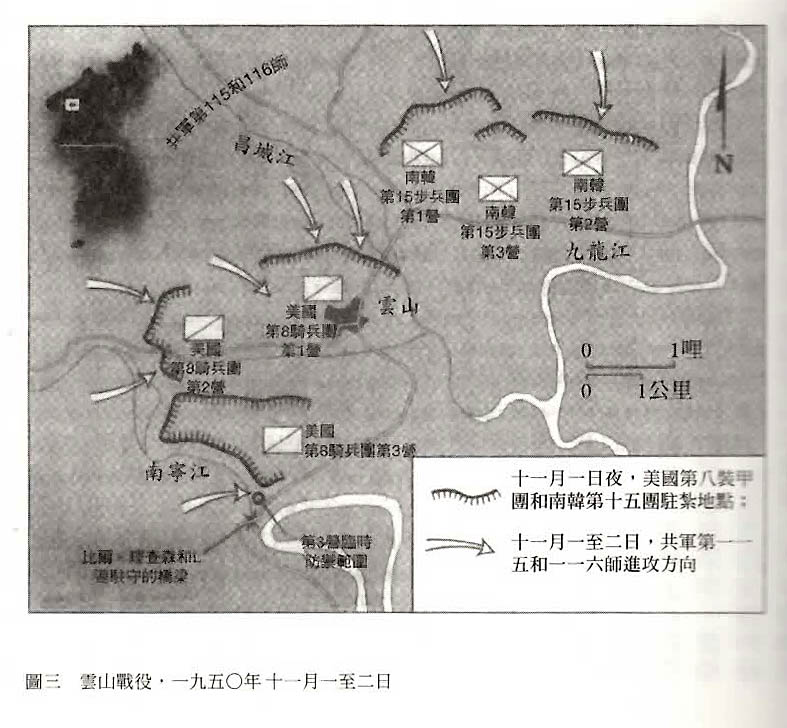

在接下來的幾週裡,不斷抓獲中國俘虜,這些人不僅指認了他們所屬的軍隊,還承認已有大批軍隊跨越鴨綠江。 然而對這些來自前方戰地的最新情報,威洛比一次又一次輕描淡寫搪塞過去。 正從平壤向雲山進發的第八騎兵團還堅信,擋在他們前方的只是北韓軍殘餘,他們很快就抵達鴨綠江畔,對著江水撒尿以慶祝勝利。

第一騎兵師第八團一路暢行無阻抵達了雲山。 米勒Pappy Miller中士聽說,上級之所以讓他們北上,是為了穩定南韓軍心。 米勒抵達雲山後,對駐地方圓五里進行了一次巡邏,途中遇到一位老農。 他告訴這一帶有成千上萬的中國軍隊,其中不少是騎兵。 米勒深信不疑,遂把老農帶到營部,但是營部卻沒有人相信他的話。

第八團的三個營抵達雲山。 只要稍加留意便會發現,這三個營不僅來錯了地方,也錯估了空間。 總部的地圖顯示這三個營之間距離很近,但其實相當遠。 還有,新任營長完全是個外行,大部分士兵都駐紮在平坦的稻田上,而且連戰壕也沒有挖。

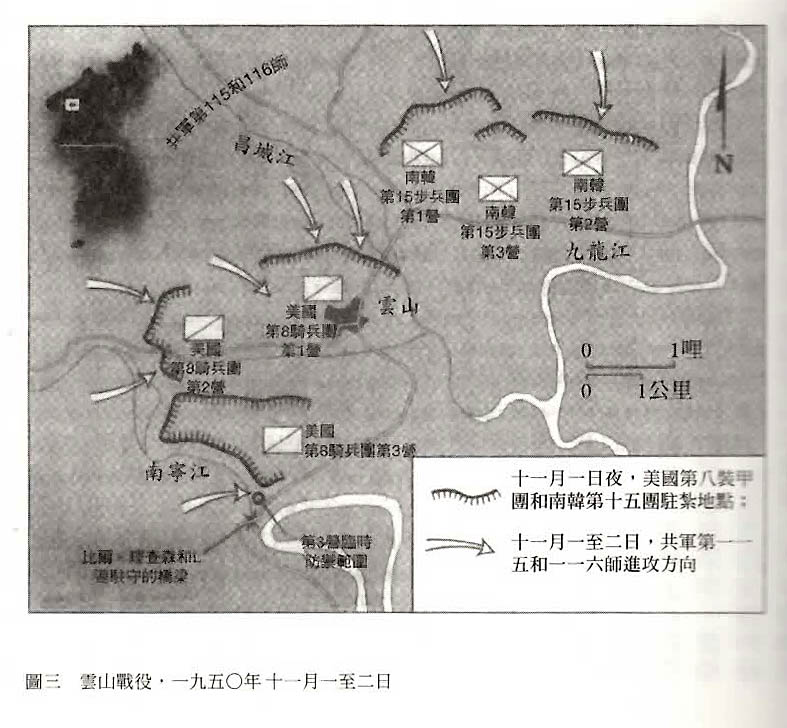

十一月一日下午,當騎一師長 蓋伊Hap Gay和 帕爾默Charles Palmer將軍(該師的砲兵指揮官)一起在指揮所時,一則由偵察機觀測員通過無線電發出的報告引起他們的注意:「有兩大股敵軍步兵縱隊正從龍塘洞與龍雲洞附近的小路向東南方向進發。我們的砲彈正好擊中敵軍內部,但是他們卻沒有停止前進。」那是距離雲山五、六哩處的兩座小村莊。 帕爾默將軍立即下令砲兵開火,同時蓋伊也緊張地和第一軍司令部通話,請求准許八團撤到雲山以南數哩外,但遭拒絕。

這麼一來,他們就喪失了挽救八團(尤其是三營)的最後一次機會。 接下來,戰役幾乎在頃刻間就勝負已定。 兩支中國精銳師,與一支毫無準備、部署不當、由那些以為韓戰業已結束的軍官指揮的美軍菁英師,進行一場正面交鋒。

五團在 強森Harold Johnson團長率領下,在展開救援行動途中被設置的路障困在半路上。 他們不僅難以解救受困的八團,自身能否脫困也大成問題。 十月一日夜幕降臨前,八團被中國軍隊三面包圍,只留東南一個缺口。 如果當時南韓軍十五團能在原地抵抗的話,他們也許還有一線生機。

八團一營配有坦克和火砲,當時駐紥在雲山以北四百碼之處,是最易遭到攻擊的目標。 他們把迫擊砲對準四周的目標,並且與敵軍進行了幾番交火,但因戰況並不激烈,所以大家都以為對方是北韓一些散兵游勇而已。 可是到了晚上,由營部開會回來的連長帶來的消息是,附近有兩萬名中國軍。

接着,對面軍號與喇叭發出一種詭異聲響。 對於這種聲音,很多人都會畢生難忘。這種聲音有一種強大威懾力,代表中國軍隊即將進攻。十時三十分左右,中國軍隊發動猛攻,如入無人之境,迅速穿過美軍薄弱的防線,看似防守嚴密的營指揮所頃刻間被夷為平地。 各個排的倖存者想臨時構建一道防線,但很快就因寡不敵眾而土崩瓦解,到處都是傷兵。 營長 米利金Jack Millikan和博伊德Ben Boyd中尉各領一輛坦克突圍,在雲山鎮以南約一里處時,有兩條岔路。米利金率眾向東南方向前行,博伊德向西南前行。米利金順利抵達三營防禦圈,博伊德可沒有那幸運。

博伊德率部沿西南走了五、六百碼後,兩側埋伏的重兵就開火了。 火力異常猛烈,他們的車上全部是傷兵,根本無力還擊。 慌亂間,博伊德坐的那輛坦克駕駛員操作失誤,砲塔猛烈旋轉,坐在上面的士兵全掉下來。 博伊德部跌進一條戰壕裡,後來他能活下來,完全是天意。

十一月二日凌晨一時半,中國軍隊突襲了八團三營, 轉眼間,就占領了營總部。在左側大約三百五十碼的L連也被一舉擊潰。 連裡的一百八十人亦剩下二十五人。 指揮所此刻全然混亂,攻克的中國士兵似乎不敢相信自己之勝利,好像現在的結果完全出乎他們的意料。

資料來源:

最寒冷的冬天:韓戰真相解密 The Coldest War:America and the Korean War

作者: David Halberstam

譯者: 王祖寧、劉演龍

出版者:八旗文化部落

說史140106最寒冷的冬天(十六)雲山伏擊戰 下篇 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2014/01/06/%E8%AA%AA%E5%8F%B2140106%E6%9C%80%E5%AF%92%E5%86%B7%E7%9A%84%E5%86%AC%E5%A4%A9%EF%BC%88%E5%8D%81%E5%85%AD%EF%BC%89%E9%9B%B2%E5%B1%B1%E4%BC%8F%E6%93%8A%E6%88%B0-%E4%B8%8B%E7%AF%87/說史140106

最寒冷的冬天(十六)雲山伏擊戰 下篇

蕭律師執筆

K連駐紮在營部指揮所附近,接獲撤出高地與營部會合的指令。 連隊分成十二人左右一組分頭撤出,就在這時,中國軍隊突然開火。彼得森Phil Peterson中尉率領的一支小分隊被困在稻田旁邊一條水溝裡,兩面受到猛烈的火力夾擊。 K連的其他士兵正試著移動六輛105榴彈砲車,想要擋住敵人的炮火。然而,當他們制定好突圍路線,臨時拼湊一支可憐的護衛隊(十六部拖著榴彈砲的卡車,吉普車運送人員與乾糧)時,一切為時已晚。 敵軍已靜靜埋伏在道路兩旁恭候,其中許多士兵都配有從國民黨手中擄獲或購買的湯普森衝鋒槍。 儘管美軍早己淘汰了這種槍枝,此時卻極為管用。

敵軍先堵住他們的去路,然後發起猛烈的進攻。 K連幾個士兵登上了一輛吉普車設法突破重圍。 此時敵軍突然停火,大概是想等那輛拖著榴彈砲的大卡車過來時再集中攻擊,順便製造路障。 最後,約有180名士兵的這個連,活下來的屈指可數。 這是美軍最後一次試圖逃出雲山地區。

在此同時,彼得森正率領手下緩緩撤退,朝營部進發,等待早晨的到來。黎明時分,他們終於抵達一處距離營部指揮所大約兩百碼的平地,然後迅速形成一個小型防禦圈。

十一月一日夜裡,米勒及其殘部在距離營部大約一哩處接到命令,要他們撤離該地回營。不過這道命令為時已晚。他們剛剛經過一道橋梁附近的哨所,敵軍已將他們團團包圍。米勒迅速帶領三十五名士兵從橋下穿過乾涸的溪流,但對岸早已埋伏敵軍。一枚手榴彈炸斷他的一條腿,他再也走不動,最後成為俘虜。

十月三十一日,八團一營抵達雲山鎮。當一支連級規模隊伍穿越一片稻田時,附近的幾座山頭突然傳來槍聲。他們顯得漫不經心,連頭盔都沒有戴。午夜剛過,敵軍全力攻擊,成千上萬地朝他們衝過來。 他們用重型火器向敵軍射擊,但敵軍前仆後繼,非常恐怖。 打了兩個小時,彈藥都打光了,機槍也因過熱而不能使用。天剛破曉,他們試圖在重重圍困中重新編組。

彼得森在距離營部指揮所七十碼匆匆建起防禦圈,但地勢平坦,毫無遮蔽。 營指揮所內住著許多傷兵。他們已差不多彈盡糧絕。 蓋伊師長曾派幾支隊伍來營救,但途中遭到埋伏的敵軍痛擊,切斷北上的道路。 強森中校率領的一支救援分隊試圖突破敵軍的防線,但傷亡慘重,有250官兵葬身於此。 蓋伊結束了救援行動,只能由得受困者自生自滅。

入夜後,敵軍再度全面進攻,防禦圈內尚有作戰能力的美軍,由先前的一百人到此時只剩二十五人,正使用從中國士兵屍體上搜來的衝鋒槍堅持戰鬥。 第二天晚上又是一場硬仗,他們的最後一輛坦克也毁掉了,原先坦克內與外面通訊的無線電都沒有了。他們只剩下最後一挺機槍,屍體堆積如山。 中國人終於來了,他們全部都成為俘虜,不能兌現東京總部的承諾,在耶誕節前夕回家。

迄今為止,這是韓戰以來美軍傷亡最慘重的一次敗仗。

美軍經過四個月的苦戰,眼看勝利在望時,戰場形勢突然逆轉。 這個結果對一向戰無不勝的美軍來說,真是痛心疾首。 中國軍隊彷彿從天而降,瞬間就把美軍的精英師打得潰不成軍。 在雲山戰役中,八團死傷慘重,原有2,400人,死傷了800;時運不濟的三營原有800餘人,只有約200人能成功突圍。 他們還損失了許多先進武器裝備,包括十二門榴彈砲、九輛坦克、一百二十五輛卡車與數十枝無後座力步槍。

聯合國軍隊也開始迅速向清川江的另一側撤離,準備承受中國軍隊的下一輪攻擊。就像他們神不知鬼不覺地出現一樣,瞬間消失得無影無踪。 儘管東京總部的人們樂於相信他們己經離開這個國家,但實際上他們躲在北方某處;他們希望美軍再次陷入圈套。 雲山戰役只是開始,真正的鏖戰將發生在三週以後,比雲山更北、更冷的地方。

雲山之戰是一個警告,但美軍卻沒有留心。 在之前數週裡,美國總統和他的高級顧問一直對中國介入這場戰爭的意圖大惑不解,而現在愈發惴惴不安。 十一月三日,參聯會主席致電麥克阿瑟,要求他對「中共軍隊在北韓境內赤裸裸的干涉行為」作出回應。 然而接下來幾天發生的事情,卻暴露了一心想打到鴨綠江畔、統一韓國的麥克阿瑟,與唯恐跟中國發生全面戰爭的華盛之間的巨大分歧。***

對於華盛頓來說,中國意欲何為再次成為首當其衝的問題。 麥克阿瑟故技重施,透過控制情報來獲得做決定的主動權。*** 於是 威洛比刻意縮減中共軍隊的傷亡數字,淡化中國參戰意圖,說中國赴韓軍隊的人數最多三萬餘—-然而僅在雲山一處,就有約兩萬名中國士兵襲擊了美軍。

幾乎在同時,在朝鮮半島東側,美國海軍陸戰隊一個營遭到另一股兵力相當的中共軍隊襲擊,而且傷亡慘重。 事實上,當時北韓境內的中國士兵已經有三十萬人。麥克阿瑟對這次襲擊十分震驚,卻試圖敷衍過去,因此他對參聯會主席的電報回覆和威洛比如出一轍。

第八集團軍司令 沃克Walton Walker在雲山遭襲後向東京發出電報:「我方遭到一股有組織、高素質隊伍的伏擊與突襲,其中有些是中共軍隊。」 但是對於沃克的直言不諱,麥克阿瑟的總部十分不快。 將軍想沃克盡量淡化與中國發生正面接觸,假裝一切正常,之後繼續揮師北上。 然而沃克對繼續北上感到惴慄不安。 對此,麥克阿瑟的措辭很快變得嚴厲起來。這位將軍質問沃克,為什麽第八集團軍在雲山之戰後就與敵軍停止接觸,退縮到清川江? 顯然麥克阿瑟想要沃克繼續向北挺進。

十一月六日,麥克阿瑟在東京發表一則公報,說由於他己經在平壤北部收攏了敵人的包圍圈,因此韓戰基本結束。 對於親身經歷了雲山戰役的第八集團軍的高級軍官來說,這次戰役只是中國潛在威脅的冰山一角。 隨著美軍繼續一路北上,決定韓戰最終命運的時刻似乎已經來臨。 在自己征服北韓的偉大夢想與在強敵當前的局勢下、置美軍安危於不顧兩者之間,麥克阿瑟最終選擇了為實現個人夢想而將美軍推入險境的做法。

十一月二至四日,在朝鮮半島另一端一個名叫「水洞」的地方,第十軍所屬海軍陸戰隊在一場與雲山之戰規模相當的戰役中遭到敵人痛擊,44人陣亡,163人受傷。 他們認定,中國人這次襲擊顯然經過精心籌畫。他們早已布下天羅地網,卻等不及更多的美國人北上自投。 水洞一役足以證明雲山之戰不是偶然巧合。這是美軍停止北上、迅速南撤,從而避免與中國發生更大規模戰爭的最後一次機會。但是華盛頓卻無所作為,袖手旁觀。

資料來源:

最寒冷的冬天:韓戰真相解密 The Coldest War:America and the Korean War

作者: David Halberstam

譯者: 王祖寧、劉演龍

出版者:八旗文化部落

說史140114最寒冷的冬天(十七)麥卡錫主義 與衝向鴨綠江 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2014/01/14/%E8%AA%AA%E5%8F%B2140114%E6%9C%80%E5%AF%92%E5%86%B7%E7%9A%84%E5%86%AC%E5%A4%A9%EF%BC%88%E5%8D%81%E4%B8%83%EF%BC%89%E9%BA%A5%E5%8D%A1%E9%8C%AB%E4%B8%BB%E7%BE%A9-%E8%88%87%E8%A1%9D%E5%90%91%E9%B4%A8/說史140114

最寒冷的冬天(十七)麥卡錫主義 與衝向鴨綠江

蕭律師執筆

在後方,還有一股平行的力量正在運作,那就是美國的中期選舉。 這場不受民眾支持的戰爭一直讓民主黨飽受質疑, 使他們總共失去了五個參議院席位和二十八個眾議院席位。

參議員 麥卡錫McCarthy異軍突起,在競選演說中聲稱共產黨即將顛覆美國。 很多美國人認為,目前戰局似乎印證了他對民主黨政府的指責,驗證了國民對該黨的厭倦。 他上演了一場駭人聽聞的政治狂奔,*** 似乎整個國家都擁護他的攻擊,媒體隨聲附和。 「麥卡錫聲稱共產黨人主宰國務院,參議員認為政府袒護紅色勢力。」這類報導隨處可見。只要是麥卡錫說的,就是新聞,不需證據。他是那個時代最大的政治流氓,擅長搬弄恐慌而譁眾取寵的民粹主義者。 他成為右翼勢力的最佳打手。

1950年,民主黨的 泰丁斯參加競選參議員席位。 根據泰丁斯組織的一個調查委員會的報告,遭麥卡錫指控的人大多是無辜的。 麥卡錫對泰丁斯展開窮追猛打,甚至偽造一張泰丁斯與共產黨領袖 白勞德聚首共謀的照片。泰丁斯最後在選舉中慘敗,而麥卡錫則成為全美家喻戶曉的知名人物。 這次選舉帶給杜魯門政府及其國會同盟沉重的打擊。

美國國內發生的這一系列重大政治事件,給韓國和日本帶來深遠影響。 它意味著,就在韓戰決策的最關鍵時刻,國內政治氣候的巨變削弱了總統的權力,而麥克阿瑟也敏銳地嗅到這些變化。

中期選舉結束的第二天, 由於對中國參戰的憂慮及對威洛比報告的完全不信任,參聯會致電麥克阿瑟,再度建議他根據雲山發生的事,重新考慮作戰目標。麥克阿瑟斷然拒絕。 他不願像參聯會希望那樣,在半島的狹長頸部畫一條分界線。他堅信自己的空中力量完全能阻止中國向戰場運兵—-但他沒想到敵人的主力部隊已進入了北韓;空軍阻斷來路的想法為時已晚。

這是一個決定命運的時刻。 雲山伏擊以及騎八團遭受重創本應是轉捩點,讓所有人重新審視自己的計畫,尤其是東京的司令部。他們該比華盛頓更緊張,因為前線官兵正處於水深火熱之中。 這是美國人在中國軍隊發動全面進攻前最後一次重新檢討的機會。

就軍事角度而言,麥克阿瑟的部隊正走出安全區。 元山之役不僅是整場戰爭的大敗,也是華盛頓與麥克阿瑟將軍之戰中的一次大敗。 艾其遜Dean Acheson和參聯會主席 布萊德雷Omar Bradley認為,總統顧問們當時怠忽職守,被前線的將軍脅廹;*** 他們默許美軍揮師北上,鑄成大錯。

東京的總部彌漫著一股歡欣的氣氛。 在雲山戰鬥開始前,司令都正著手準備十月末的最後衝刺,敵人已逃離戰場。 《時代》週刊以 內德.阿爾蒙德Ned Almond為封面人物,標題是「抓住他們,內德」,意思是北韓人正在潰敗逃竄,聯合國軍隊正在乘勝追擊。 這則封面報導也替阿爾蒙德創造了一個大肆吹捧麥克阿瑟的機會。

但繼續北上還是讓阿爾蒙德的副手 麥卡弗雷Bill McCaffrey極度悲觀。他每次抬頭看著司令部的巨幅地圖, 都會看到彎彎曲曲的鴨綠江,以及沿江標示的小紅旗,它們代表不計其數的中國軍隊,或許有三十個師,或許更多。他意識到某種危險:這些軍隊埋伏在高山之上,而聯合國軍隊的補給線變得越來越脆弱。

「如果中共軍隊來了怎麼辦?」他問軍情報處的 格拉斯。 「阿爾蒙德告訴我們不必擔心;麥克阿瑟已全面做過分所,他們來了沒有好處,所以肯定不會來。」

但麥卡弗雷認為危機就在眼前,而且極為嚴重。 越過三八線之後,朝鮮半島的地形呈蘑菇狀展開,寬度明顯增大,到山區寬度就更大,那兒沒幾條像樣的公路。 有些山脈海拔高達7000-8000呎。 後來升為中將的麥卡弗雷說:「每向北走一哩,就覺得前方寬了一哩,天氣更寒冷,路況更糟糕,我們這支靠裝備取勝的基本力量就被削弱,危險一天天地加劇。」不祥之兆一天天地顯現,而東京司令部的軍官們也越來越焦慮,當然麥克阿瑟除外。 但他們無法說服固執的阿爾蒙德。當麥卡弗雷想提出自己想法時,馬上就被冠上缺乏信心的罪名。 阿爾蒙德這樣說:「你是在詆譭仁川登陸;你總是低估了麥克阿瑟將軍。」

首次攻擊的日期定在十一月十五日,但 沃克Walton Walker認為自己的部隊推進得太遠,便以補給不足為藉口設法拖延。 第一軍軍長 米爾本也指出,自己的部隊只有一天的彈藥,一天半的汽油和三到四天的口糧。 此時沃克確信,在自己的戰區內,至少有三個師的中國部隊。 從抵達平壤那天起,每北上一哩,他的恐懼焦慮就增加數倍。

沃克後來承認,他一直故意放慢前進速度。 在渡過清川江時,由於行軍速度太慢,他受到上司嚴厲的批評。 他還建立防禦陣地,以便在遭到突襲時,可以作為部隊撤退的掩護。 後來証實這項措施挽救了很多美軍的性命。

進攻日期兩度延遲到十一月廿四日。 那天早上,沃克陪同麥克阿瑟會見第八集團軍各級司令。 麥克阿瑟站在一大群隨軍記者面前,發表那個「耶誕節回家」的演說,但沃克卻毫無樂觀之情。 他們和東線的第十軍分割開來,兵力配置過於分散,而且越往北走,軍力就分散得越薄,只有南韓的一個軍在保護他們的右翼。 他巡視臨近的第二十四師師部,找到師長 邱吉爾少將,着他告訴先鋒部隊第二十一團團長,一旦發現中國軍隊,立即撤退。

只有東京的歡樂氣氛越來越濃。 十一月廿一日,當第七師第十七團抵達鴨綠江畔時,東京司令部已經開始慶祝了,認為勝利已盡在掌握。然而,對正在鴨綠江邊,在攝氏零下三十度度過第一夜的第十七團官兵來說,這簡直是一場噩夢。 東京指揮部的人馬開始竄改情報,以便讓麥克阿瑟將軍可以宣稱畢竟全功。

就像 肯楠George Kennan警告的那樣,這一切都表示,國內政治是國家安全考慮的一部分。 為了實現國內政治目標,美國政府會憑藉極其有限的事實和徹底錯誤的情報去制訂重大決策,而根本不考慮是否可行。***

資料來源:

最寒冷的冬天:韓戰真相解密 The Coldest War:America and the Korean War

作者: David Halberstam

譯者: 王祖寧、劉演龍

出版者:八旗文化部落

說史140121最寒冷的冬天(十八)待君入甕 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2014/01/21/%E8%AA%AA%E5%8F%B2140121%E6%9C%80%E5%AF%92%E5%86%B7%E7%9A%84%E5%86%AC%E5%A4%A9%EF%BC%88%E5%8D%81%E5%85%AB%EF%BC%89%E5%BE%85%E5%90%9B%E5%85%A5%E7%94%95/說史140121

最寒冷的冬天(十八)待君入甕

蕭律師執筆

辛頓Jim Hinton上尉是第二師一個坦克連的連長。他帶領二十二輛坦克繼續北上,一路非常擔心戰況,東京總部的想像與他所見所聞的巨大反差讓他震驚。司令部的人看到的只有地圖,而戰士們則在完全不同的地方,打著一場與司令部所想完全不同的戰爭。他們越逼近清川江,眼前的景象就越像地獄。這裡層巒疊嶂,狂風怒吼,氣溫一直在下降。唯一可以預見的是,明天將會更冷。***

一路前進,辛頓覺得路途太平靜了。偶爾出現幾次小規模的交火,但隨之而來的便是使人毛骨悚然的死寂。他連續幾天出動一架小型偵察機,試圖尋找敵人的踪跡,但都一無所獲。這種不尋常的寧靜令人難以忍受,恐懼感也使人無法入睡。「我們每一天都越來越孤立,離其他部隊越來越遠。」辛頓回憶當時的情形:「隨著持續向北深入,各部隊之間的距離也越拉越大,離原來為我們提供側翼掩護的其他師也越來越遠。就連我們自己師的其他部隊,每個團之間,每個營之間,甚至每個排之間都被分割開來,每個人似乎都在孤軍奮戰。」辛頓和其他很多的人都意識到,一旦敵人進攻,各部隊之間根本無法集合成嚴密的防禦線。這其實正是中國人設計好的口袋陣;中國人正在導演一場“待君入甕”的戰役。

保羅.奧多是個砲兵團前方觀察員。他是了解整個“元山戰役”的少數幾名軍官其中一人。在那場戰役中,中國軍隊幾乎全殲美軍最精銳的一個團。他經常乘坐一架小型偵察機去尋找中國人的下落,想知道中國人在戰役後躲在那裡?他們往往給美軍痛擊一番後就消失得無影無蹤。後來他從情報員那裡得知,中國軍人身穿白色風衣,在雪地裡根本無法察覺他們的存在。其實,有時飛機會從頭頂飛過,他們就馬上趴在地上不動,以致偵察員無法注意到他們。

第二師的師部也同樣膽戰心驚,他們的補給線已脆弱不堪。整個師就在一條狹窄的小路上前進,蜿蜒曲折,到處是急彎。這絕對是設伏的極佳位置。他們總覺得有人緊盯著自己,等待有利的時機給他們重重一擊。

十一月初,吉姆.梅斯少尉率領一些步兵和幾輛坦克,外出進行長距離巡邏。這時他們已進入平壤以北。途中只和一些北韓士兵短暫交火,坦克的強大火力輕易壓制了敵人,擄獲八名北韓人。在替戰俘做了簡單的包紮後,梅斯留下幾個人在茅屋裡照顧傷患俘虜,繼續北進。

他們翻過幾座山,最後,來到一座建築在乾涸河床上的橋梁。依原定計畫,他們必須在這裡原路返回。他命令手下的士兵分散隊形。上橋後,他們發現正處身於一個開闊的深谷,谷中長著茂密的松樹。梅斯心頭有一種不祥的預感:前面正是絕佳的伏擊戰場。就在此時,山間響起一種奇特的音樂。後來,當中國軍隊在前方狹長道路的兩側對第八集團軍發動進攻時,他們恍然大悟,才知道中國人是用音樂來發佈命令的。梅斯終於意識到,中國軍隊的指揮官就在山頂。但指揮官沒有下令進攻,可能認為時間尚未成熟。

當梅斯和他的部下回到關押俘虜的茅屋時,一名沒有受傷的戰俘脫身逃走,當場被擊斃。他們搜查戰俘屍體,發現在北韓軍服底下,竟然還有一套中國軍服,更似乎是一位軍官。在審問其他俘虜時,他們異口同聲說,被打死的是中國人。先前莫名其妙的音樂,和極可能是中國人的軍官俘虜,兩者令梅斯非常不安。

部隊絕續北進。第二師和第八集團軍完全分散,雙方相距甚遠。他們的東面是太白山脈;太白山的東邊才是第十軍。儘管理論上還存在著遇到危險時向第十軍求援的可能性,但實際上,一旦遭受攻擊,根本就不可能指望第十軍趕來救援。太白山另一側的第十軍情況完全相同。陸戰第一師的史密斯Smith少將同樣心急如焚,因為他的左翼門户洞開。

十一月末,第三十八團第三營在梅斯和五輛坦克的掩護下,在第二師右翼行進。他們來到一個只有十五間茅屋的小村子。梅斯把坦克布置在最有利的位置,可以隨時掩護第三營的三個連。

事實上中國人一直耐心等待他們進入包圍圈。他們對聯合國軍隊的一舉一動瞭若指掌。他們在僅僅一個月的時間裡,就神不知鬼不覺把三十萬大軍開進北韓,而在前面迎接美軍的(沃克Walton Walker的第一軍和第九軍)就多達十八萬人。另外,有十二萬人埋伏在太白山以東,擺好陣勢,靜待阿爾蒙德Ned Almond北上的第十軍步入包圍圈。

大批重型武器讓聯合國軍隊舉步維艱。毫無疑問,他們已經變成最明顯的活靶子。中國三十個師組成的伏擊大軍埋伏得天衣無縫,敵人根本就不知道他們的存在。軍事史學家史拉姆.馬歇爾對此形容為「沒有身影的幽靈」。

那些不由麥克阿瑟指揮的人已經預感大禍臨頭;而其他人卻還在向前移動。十二月二十五日晚上,中國軍隊終於進攻了。在歷史上,很少有軍隊能在動用如此規模兵力的情況下,向對手發動出其不意的攻擊。中國人已經掌握了美軍動向的精確情報。

在精明的史密斯將軍率領下,東線一路故意拖延的海軍陸戰隊似乎還算處變不驚,而西線美軍已經不知不覺地踏入敵人挖好的陷阱。一切皆因麥克阿瑟一廂情願地認為中國人不會來。殺局已開始,現在其他人必須為他那不可一世的狂妄自大和無可救藥的浮躁付出代價。

中國軍隊剛發動第一輪攻擊,南韓軍就被擊潰,逃得無影無蹤。事實上,只要看到中國人,南韓軍就會心驚肉跳,張惶失措。美軍前線指揮官很清楚,一旦中國參戰,根本就不能指望南韓軍隊,他們從沒有想到要和中國人交手。

東方司令部從未想到中國人會以這樣的方式進攻—- 不從正面進攻,而在夜間步行繞到敵人之側翼,尋找最薄弱環節加以打擊,並在敵人後方構築陣地,切斷退路。沒有人研究過,中國人的行軍到底有多出色、多迅速,即使在夜間,在沒有道路的情況下,他們一樣做得完美無瑕。他們沒有重型武器,彈藥和食物的配給也少於美國人,輕便快捷是他們的最大優勢(但最後也成為最大劣勢)。

東京司令部的人始終有一種錯誤的認知:敵軍只會成為美軍轟炸的活靶。他們沒有考慮到,中國人能讓自己在白天消失於崇山峻嶺中。事實證明,中國人非常清楚自己的弱點;他們不會做太多事,但一旦決定了做,就一定要做好。就在美國人還沒有想出如何應付他們之前,中國人已經把美國的最大優勢—-因依賴重型武器而需要良好的路況—- 轉化為劣勢。

任何一個關注二戰後中國的人絕不會對他們的戰術感到驚訝。

資料來源:

最寒冷的冬天:韓戰真相解密 The Coldest War:America and the Korean War

作者: David Halberstam

譯者:王祖寧、劉演龍

出版者:八旗文化部落

Next Page