水庫誘發地震隱憂

http://magazine.caixin.com/2012-10-01/100443879_all.html

今年以來,中國西南地區多個大型梯級水電開發項目獲國家發改委批覆。許多民間組織和個人就此對上述大壩建設計劃提出異議,爭議的焦點從生態角度轉向更為重要的安全性考慮。

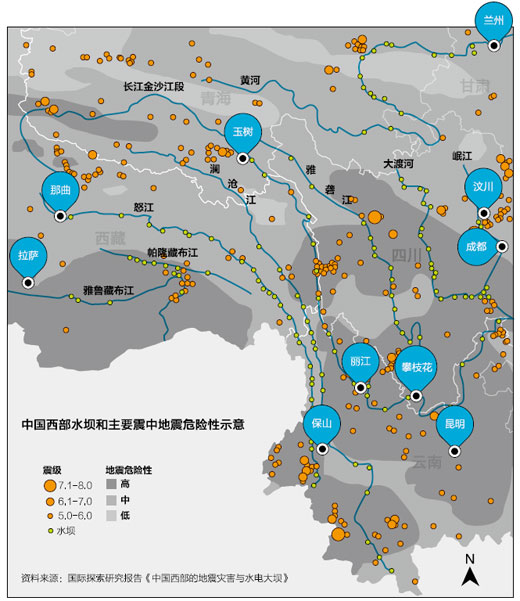

7月,加拿大非政府組織「國際探索」發佈了《中國西部地震災害與大壩》。報告稱,中國在西部地震高發區建設超過130座梯級大壩,是一項對經濟和國民有潛在災難性後果的「危險嘗試」。

報告作者約翰·傑克遜是一位從事地震和斷裂帶研究40餘年的美國地質學家。他實地走訪了中國西部河流上已建、在建以及計劃建造的130多座大壩壩址,並與地震危險區進行比較研究後指出,選址於地震危險區的大壩數量正在高速增長,公眾不得不擔憂其帶來的潛在地震風險。

上述報告很快引起學界和業界關注。8月24日,中國水利發電工程學會副秘書長張博庭撰文回應稱,地震高發區水壩的抗震安全有保障,水庫可誘發小地震釋放能量,避免大地震發生,且水電站建設有助於當地的抗震減災。

兩方觀點針鋒相對。

危險嘗試

水庫誘發的地震,簡稱為水庫地震。學界一般認為,水庫蓄水時,導致水庫水位變化並形成一定大小的勢能差,將水加載、卸載或通過孔隙、裂隙注入地

殼岩石之中,改變了岩石應力狀態、斷裂泥和斷裂面的力學性質,導致斷層由穩定狀態向失穩狀態轉換,地殼發生脆性變形,引發地震。

目前,全球已有140餘座水庫發生過水庫地震。其中,中國有至少30餘座水庫報告過水庫地震,此外還有幾例水庫地震案例存在爭議。

1962年發生在中國廣東新豐江水庫大壩左岸河源一帶的6.1級地震,被認為是世界上第一例6級以上水庫地震,也是迄今中國發生的最大震級的水庫地震。

此後五年內,贊比亞卡里巴水庫、希臘克里馬斯塔水庫和印度柯依納水庫相繼發生6級以上水庫地震。

傑克遜對中國西部的雅魯藏布江、帕隆藏布江、怒江、瀾滄江、雅礱江、大渡河、岷江及黃河上游等地的大壩選址與地震危險區進行比較研究發現:

48.2%的大壩坐落在高至極高的地震災害危險區,其餘有 50.4%在中度地震危險區,僅有 1.4%在地震災害低危區。

在原本高發的天然地震之外,由季節性水庫洩水所引起的水庫誘發地震也增加了上述地區地震風險的複雜性。

傑克遜認為,河道徑流的季節性變化和水庫的季節性出水量漲落,是水庫誘發地震的兩個前提條件,中國西部上述大壩兼具兩條件,其誘發地震的風險不容忽視。

從事水庫地震研究近30年的中國地震局地質研究所副研究員馬文濤指出,一般而言,水庫庫容越大,越容易誘發地震,地震等級可能越高,而水庫地震的餘震很可能持續多年。

這意味著,中國西部即將上馬的數十座大型、巨型大壩將可能誘發震級不低的水庫地震。

馬文濤表示,水庫地震的震級一般不高,多為微震或小震,但由於震源淺、震中接近壩區且烈度偏高,其破壞性可能超過同等級別的天然地震。

在山區,由水庫地震引發的滾石、滑坡等次生災害,很可能是致命的。

汶川地震誘因爭議

水庫地震真正令人憂慮的,不僅僅是其自身帶來的災害。約翰·傑克遜在接受財新記者採訪時指出,雖然大部分的水庫地震的震級都較低,但一次小規模的水庫地震可能導致一次更具有破壞力的大型地震。

這一觀點在過去四年間被國內外科學家熱議,但學界至今尚無定論。各方爭論的焦點之一,便是8.0級汶川地震與紫坪鋪水庫誘發地震的關係。

位於岷江上游的紫坪鋪水庫屬大I型水庫,西北庫尾至映秀鎮下游。2005年9月開始蓄水,水位由760米快速升高,至2005年12月5日已達到836米,此後最高水位為875米。在2008年汶川地震發生前,紫坪鋪水庫共經歷了三次蓄水、兩次放水。

2009年1月,美國《科學》雜誌發表了一篇題為《四川大地震的人為誘因》的文章,將四川大地震成因歸咎於紫坪鋪大壩的蓄水。

對此有學者認為,汶川震源深度為14公里,庫水無法滲透如此之深以誘發地震;現有的水庫地震案例最大震級僅為6.3級,水庫無法誘發8.0級地震。

張博庭則援引加拿大蒙特利爾大學工學院嵇少丞教授關於岩層與地震關係 「強岩強震,弱岩弱震,軟岩無震」

的說法稱,在水庫地震的區域內,由於高壓水體的浸潤,可能會產生強岩變弱,弱岩變軟的效果。「所以水庫蓄水之後,很可能會有助於減小該地區地震的強度。」

支持紫坪鋪水庫誘發地震導致汶川8.0級地震的一方,則拿出了論證材料。2008年12月,《地震地質》雜誌刊登的一篇來自中國地震局地質研究

所、日本產業技術綜合研究所和四川省地震局的研究論文稱,根據對紫坪鋪水庫周圍的地震活動,以及紫坪鋪水庫在蓄水過程中對附近主要斷層所產生應力的綜合分

析結果,可初步判定紫坪鋪水庫在其蓄水過程中對其地下的龍門山中央斷層和山前斷層作用明顯。

文章進一步指出,汶川 8.0級地震是否受到該作用的觸發而提前發生,是「一個不應該迴避而值得進一步研究的科學問題」。

2009年4月,四川省地震局高級工程師胡先明等人,基於紫坪鋪庫區自2004年8月至2007年12月間的262次小震震源機制的研究,認為紫坪鋪水庫此前誘發的汶川水磨地震群與此後的汶川8.0級地震的震源機制一致。

2011年3月,中國地震局地質研究所副所長徐錫偉等人撰文指出,紫坪鋪水庫地處高烈度區,在紫坪鋪水庫蓄水前即存在較為頻繁的小震或弱震活

動,可能正在進行著孕震過程。而在紫坪鋪水庫2005年蓄水之後,在一定的水壓和水滲透作用下,在距庫區十餘公里範圍內先後發生多處淺層地震群,其地震頻

次在汶川地震前不斷增加。在區域構造應力場的作用下,汶川8級地震的震源機制逐步由以逆衝斷層型為主,轉變成以走滑型為主。

馬文濤也是上述論文的作者之一。面對長久的爭論,他依舊認為紫坪鋪水庫的誘發地震最終觸發了8.0級的汶川地震,「這在時空、強度等多方面信息都是吻合的,證據比較充分。」

梯級開發冒險

除水庫誘發地震,金沙江、瀾滄江、雅礱江、薩爾溫江等流域的梯級水庫開放方案的天然地震風險也不容忽視。

中國西南地區位處全球板塊運動最活躍的喜馬拉雅地震帶上,地質構造活躍。根據約翰·傑克遜的分析,在中國西部已建、在建以及計劃建造的130座

大壩中,除兩座位於地震災害低危區,其餘均位於中高地震災害區。在大壩投入運行後的數十年時間裡,無法迴避遭遇天然地震的風險。

他向財新記者表示,在流域上幾個孤立的地區建造為數不多的大壩,可能還是一種可以理解的冒險;而在一條具有如此之高的已知地震風險的河流流域建造十餘座梯級開發大壩特別是淺層地震群發區做出如此決策,無疑是一件異常冒險的嘗試。

對此,張博庭解釋稱:「斷層是無堅不摧的,所有大壩在設計時都躲開了斷層,所以全世界目前還沒有發生過由於地震導致水庫垮壩的事情。」他認為,在摸清地震分佈情況、避開斷層的前提下,建築物只要達到一定抗震設防標準,即可保證建築安全。

在另一篇文章《民主不能代替科學》中,張博庭寫道:「我們解決水庫垮壩威脅的方式,不是不建,而是靠科學來增加它的安全可靠性。」不過,馬文濤

指出,目前被工程界廣泛使用的地震烈度區域分佈圖,乃是基於該地區歷史地震和活動斷裂情況綜合統計得出。由於地震台網精度所限,對活動斷裂的監測能力不

足,加之許多地區的歷史地震情況資料缺乏,很難達到精確評估斷裂分佈情況和天然地震風險。

約翰·傑克遜則引述了一條地質學常識:斷層帶可分割為多段,且只存在於地下,僅當斷層帶引發地震露出地表時,地質學家才可識別這些地表斷層。在中國西部活躍的地震帶上,新的斷層無疑仍在形成之中。

中國地震局地質研究所一位不願具名的專家評論道:「在梯級開發模式下,上下游水庫的庫首和庫尾都首尾相連了,如何保證所有水庫都不穿過斷層?即便大壩不穿過斷層,水庫庫區也可能穿過斷層,後者同樣可能對大壩安全造成隱患。」

約翰·傑克遜在上述報告中描述了一種最壞的後果:在梯級開發的河流上,當上游大壩遭遇災難性潰壩,位處下游的大壩將可能如多米諾骨牌般崩潰。

決策需三思

在早期,水庫等大型工程進行地震危險性評價時,主要針對天然地震對水庫工程的影響程度。直到1963年新豐江大壩地震,中國才開始研究水庫地震,地震危險性評價才逐步加入水庫誘發地震評價與監測。

2004年,中國地震局開始在烏江流域建立中國第一個從全流域考慮的、以監測多個水庫地震為主要目標的數字遙測地震台網。同年施行的《地震監測

管理條例》也明確規定壩高100米以上、庫容5億立方米以上,且可能誘發5級以上地震的水庫,應當建設專用地震監測台網。2007年,全國地震標準化技術

委員會發佈《水庫誘發地震危險性評價》,水庫地震評價才有了評價標準。

上述來自中國地震局地質研究所不願具名的專家仍表示,國內對水庫地震的研究才「剛剛起步」,現有研究主要在地震低烈度區,對中高烈度地區尚無較完整的個案研究。

「我們在低烈度區的研究成果到底對中高烈度區的水庫地震情況是否適用,現在我們也打個問號。現在高烈度區建設那麼多大壩,我們的資料有限,瞭解

的情況也不多,這對我們(研究者)也是一個挑戰。」上述專家稱。一位熟悉中國地震研究的地質學家稱,直至5·12汶川地震發生後,中國西部地區的水庫地震

才真正被學界所重視。

中國地震局地質研究所構造物理研究室副主任雷興林更在文章中指出,如果斷層的應力狀態偏離其臨界狀態,水庫可能直接觸發大震。如果水體跨越斷層破碎帶,孔隙壓的擴散將產生更加嚴重的影響。「尤其是高度100米以上的高壩,更有潛在大地震危險。」

約翰·傑克遜強調,中國西部大壩現有的安全評估都是孤立於其他大壩做出來的,目前尚未完成包含全流域大壩的區域性安全評估。在如此地震多髮帶建

設130多座大壩,無疑增加了發生比汶川地震震級更高的災難性地震的風險。中國政府需對此種風險進行有效的第三方研究,並決定是否需要對現有的梯級開發方

案做出修訂。

「如果現有的梯級開發方案付諸現實,則所有計劃建設的西部大壩將於30年後完工。在大壩的最高可達150年的使用年限裡,中國將被這種具有極高風險性的能源開發方式所帶來的地震風險所困擾。

屆時,惟一的解決方案或許就是停止使用這些大壩,而中國將為此付出巨大的經濟代價。其實,這些代價現在就可以避免。」 他說。

1975年,位於美國加州北部羽毛河上的奧羅威爾水庫發生5.7級誘發地震,並引發多場餘震。這場地震迫使擬建於其北部80公里的奧本大壩的設計方重新評估大壩的安全性,並對設計方案進行修改。最終,加州政府於1978年放棄建設奧本大壩的決定。

目前,國內水庫、大壩等水利項目的抗震安全評估工作主要由中國水利水電科學研究院下設的抗震所承擔。■

本刊記者崔箏對此文亦有貢獻

頁岩氣地震新憂

http://magazine.caixin.com/2013-05-10/100526394.html2013年4月16日的美國地質學年會上,美國地質調查局(United States Geological Survey)發佈一份報告,稱美國中西部地區近十年來的地震頻發現象,「幾乎可以肯定是人為的」。

據美國地質調查局統計,2001年以來,美國中西部阿拉巴馬州到北方落基山脈地區地震頻發。僅2009年,該地區就發生了50次3級及以上地震;2010年,3級及以上地震達到87次;2011年則達到驚人的134次,為上世紀同期的6倍。

前述報告認為,石油和天然氣鑽探活動是該地區地震頻發的主要貢獻者。其中,頁岩氣開發使用的水力壓裂法及該方法涉及的廢水處理井,尤其值得人們關注。

這份報告是全球迄今為止對水力壓裂法和地震關聯的最權威解讀。報告公佈後,美國民眾再次就頁岩氣水力壓裂法的環境地質影響展開激烈辯論。此前,對頁岩氣開發的主要批判是針對淡水消耗和水體污染。

開採頁岩氣引發地震儘管遠在美國,但並非與中國無關。

中國近年正在效仿美國,試圖發動一場「頁岩氣革命」。根據國家發改委發佈的《頁岩氣發展規劃(2011-2015年)》,中國力圖實現頁岩氣商業化產值從零至1000億立方米的跨越。被美國地質調查局認為可引發地震的水力壓裂法,正是中國未來開採頁岩氣的主流技術方向。

值得注意的是,中國近四成頁岩氣資源儲存在包括四川盆地、云貴高原在內的中國西南地區。過去幾年間,頻發的地震災害已給這一地區百姓的生活蒙上陰影。

一些地質學家也因此對中國政府的頁岩氣開採規劃表示出謹慎的擔憂:一旦人口稠密、地質活動活躍的西南地區開始大規模頁岩氣開發,將不得不面對潛在的地震風險。

業內人士則透露,對地震風險的評估尚未進入中國頁岩氣商業開發可行性評估的視野。

危險並不遙遠,未雨綢繆已當時。

地震國際爭議

水力壓裂法,是將壓裂液(99%為水,另含有少量添加劑)高壓灌入油氣儲備層,由此壓裂岩石層,從而獲得油氣資源的油氣開採方法。

1948年,美國俄克拉荷馬州進行了全球首次壓裂實驗。此後,水力壓裂技術被廣泛用於工業。然而,直到2000年,美國才開始正式對水力壓裂作業進行監管,對其環境影響的研究則更晚。

截至目前,水力壓裂法仍是獲取頁岩氣的惟一渠道。

頁岩氣(shale gas)是儲存在地殼的頁岩層中的天然氣。由於頁岩區塊的滲透性有限,限制了氣體流向井筒。要釋放頁岩內所含氣體,只能通過水力壓裂創造有效滲透性。

從原理上講,水力壓裂作業在井下將頁岩打碎,本身即會引發微小型地震。不過,這些地震震級很小,一般在3級以下,對地表建築不會產生多少直接影響,亦不易被人察覺。

美國俄克拉荷馬州地質調查局研究員奧斯丁·霍蘭德(Austin Holland)告訴財新記者,水力壓裂法引發小型地震,已經在一些國家被證實。

位於加拿大西部的大不列顛哥倫比亞省的霍恩河流域,水力壓裂法曾造成了一系列3級及以上地震,最大震級達到3.8級。

2011年4月和5月在英國蘭開夏郡分別發生2.3級和1.5級地震。根據英國地質調查局(British Geological Survey)發佈的調查報告,兩起地震均系誇德里拉資源公司在頁岩氣開採的水力壓裂作業過程中高壓灌注壓裂液所引發的。

2011年5月起,英國政府決定暫停採用水力壓裂法技術開採頁岩氣,英國民眾亦就是否應繼續頁岩氣開發開展了激烈的辯論。

出於對未知風險的謹慎立場,一些國家和地區的政府目前仍暫停境內的頁岩氣開採活動,這包括法國、瑞士、保加利亞和美國新澤西州等。

不過,對於水力壓裂和地下注水引發地震的風險,科學界一直存在爭議。波蘭國家地質研究院於2012年公佈的一份關於頁岩氣鑽井和水力壓裂法的環境影響評估報告稱,除導致可容許範圍內的噪聲臨時升高,水力壓裂不會產生空氣污染,也不會影響地表水和地下水的質量,更不會引發地震。

2013年12月,英國能源與氣候變化部(DECC)在警示未來仍存在更多地震風險的同時,也批准重啟頁岩氣開採。

中國注水地震

中國的頁岩氣目前尚處試采階段,還未進入商業開採。不過,中國學者對高壓地下注水誘發地震的問題並不陌生,此種人為地震與水力壓裂法開採頁岩氣引發地震的原理,極為類似。

20世紀70年代以來,中國研究者已觀測到華北任丘油田、山東勝利油田、重慶榮昌地區采氣注水及四川長寧鹽礦井注水等工業活動誘發地震的現象。

在位於四川盆地上的自貢和榮昌兩地,研究者已對注水活動誘發的地震進行了較詳細的研究。

據四川省地震局張致偉等人2012年5月發表在《地球物理學報》上的論文,2009年1月,位於四川省自貢市大安區牛佛鎮與隆昌縣黃江昌鎮交界的天然氣采空廢井「家33井」在人為加壓注入廢水後,注水井周邊地區立即出現顯著的小震增強的異常現象,隨著注水壓力的增加,注水井周邊先後發生4.4級和4.2級地震,每月可觀測到的小型地震也達到160餘次。

在地方政府的介入下,「家33井」的注水量開始下降,隨後兩月,地震頻次與震級大小均出現回落。

分析顯示,在注水壓力持續升高的背景下,注水井周邊地區地震活動強度、頻次與注水量呈現出較好的對應關係,加壓注水是誘發上述地震的主要原因。

張致偉等指出,注水井持續加壓導致地下岩層節理、裂隙擴張,在水的潤滑作用下,產生了更多微破裂,致使小震增加。這些地震均為淺源地震,即便是兩起4級以上地震,其震源深度也僅為5公里和4公里。

在位於四川盆地東緣的重慶榮昌地區,研究者也對注水地震進行了研究。

榮昌的地震活動原本很弱,歷史上本無5級以上地震記載,但自20世紀80年代末期開始,隨著工業部門將天然氣開採生產的廢水通過廢井進行回灌,該地區的地震活動開始明顯增強,震級亦逐漸增大。

根據重慶市地震局、中國地震局地質研究所和日本地質調查所進行的聯合研究,近20年來,榮昌地區共觀測到3萬多次地震,其中5級以上2次,4級以上近20次。

榮昌地區成為重慶市地震活動最強的地區之一。其中,在1997年和2010年,在注水活動集中的廢水回灌井附近,分別發生5.4級和5.1級地震。

這些地震也呈現淺源特徵,震源多數在2000-3000米左右,一些微震的震源甚至小於1公里。

在榮昌縣的昌元、昌州等多個地區,當地居民經常能夠感受到震感,地震時伴有房屋門窗發響。其中幾次4級以上地震,還導致廣順街道、安富鎮房屋倒塌、跳閘斷電。部分群眾還聽到轟隆作響的地聲。

參與榮昌地區注水地震研究的日本地質調查所研究員雷興林告訴財新記者,水力壓裂肯定會產生微震,但是微震還是大震,取決於當地是否有發生大地震的地質條件。

雷興林指出,水力壓裂與地下注水誘發地震的原理實際是一樣的,無論是水力壓裂還是地下注水,是否觸發較大地震取決於在其壓力影響範圍內是否存在具有產生較大地震的結構面。結構面尺寸、應力狀態和注水導致的壓力變化,是影響地震震級的主要因素。

他強調,雖然頁岩本身是低滲透、塑性相對較強的岩石,其壓裂本身不會導致太大地震,但如果有斷層切斷或抵達水壓致裂頁岩層,則仍有觸發或誘發較大地震可能,且誘發地震的震級是沒有上限的。

也就是說,雖然頁岩本身破碎不至於產生大地震,但如果有斷層貫穿這些頁岩,水力壓裂產生的壓力就會沿著斷層擴散到其他地區。

一般而言,注水壓力越大,注水時間越長,注水的影響範圍越大,觸及較大斷層可能性便越大,發生高震級地震的風險也就越大。

前述美國地質學者奧斯丁·霍蘭德也指出,誘發地震的最大因素是所在地原本的地質和應力狀況,因此,在地質構造活躍地帶進行水力壓裂和高壓注水活動時,應更加謹慎,水力壓裂井與廢水處理井均應儘量避免斷層。

「從四川盆地、云南、貴州、廣西等油氣底層及構造特徵來看,總體上大規模開採時發生較高震級的誘發地震的風險較大。若在這些地區進行深井回灌或地下注水,無疑將增大誘發地震風險。」雷興林說。

頁岩氣警鐘

根據美國能源信息署2011年估計,中國擁有1275萬億立方英呎(約36.1萬億立方米)的技術可及的頁岩氣資源,超過美國和加拿大的總和。

不過,中國近四成頁岩氣資源分佈在西南地區,覆蓋四川、重慶、云南、貴州、廣西等省市區。這些地方約儲存有10萬億立方米的頁岩氣。

與美國頁岩氣資源大多儲於深度不足3000米的海系頁岩層的情況不同,中國西南地區的優質頁岩氣資源主要儲存在地下3000-5000米之間的陸系頁岩層。

美國頁岩氣資源分佈地區地表條件優越、地勢平坦、地廣人稀,中國西南地區則地形複雜、地勢高差大、人口密集,大規模鑽井不僅會對人口密集地區產生干擾,還會增加當地對基礎設施的需求,更容易誘發山體滑坡等地質災害。

根據國際能源署(International Energy Agency)的統計,頁岩氣開發所需的壓裂井數量是傳統油氣資源的10倍,且鑽井和生產作業對地面影響較大。

奧斯丁·霍蘭德告訴財新記者,雖然水力壓裂和高壓注水活動導致大地震是小概率事件,但這並不代表沒有發生的可能性。因此,對這些可能的地震風險進行充分論證和監控是有必要的。

據雷興林介紹,對於人為地震活動,根據檢測數據進行實時概率預測是可行的。多數情況下,停止注水後,地震活動會迅速衰減和消失,這在四川南部尤其明顯。

不過,雷興林指出,由於相關企業對油氣開採和注水作業數據諱莫如深,研究者往往等到頻繁的小震活動或中級規模地震發生後才介入研究。

「如果可以提前合作,研究者對水力壓裂井和注水井周圍的地震活動進行加密觀測,跟蹤注入液去向,評估壓力是否向大斷層擴散,並通過統計方式預測發生大地震的可能性;當判斷存在誘發大地震危險時,企業可及時通過改變注水壓力、注水方式,預防大地震的發生。」雷興林說。

財新記者獲悉,截至目前,中國頁岩氣開發尚未採用地下注水方式處理廢水。在重慶和陝西進行的小規模頁岩氣試開採活動,均通過水處理方式處理廢水。不過,對於日後大規模開採後的頁岩氣廢水處理方法,業界也沒有定論。

一位外資頁岩氣運營商顧問向財新記者坦陳,頁岩氣開發對環境的影響本身就是一個很敏感的話題,公開討論不多。其原因,乃是國內頁岩氣開發規模有限,環境影響尚不突出。「但這並不是說沒有問題,只是規模還不到。」他補充道。

一位中石化內部人士告訴財新記者,目前,國內相關企業的確還沒有把頁岩氣開採誘發地震作為一個問題正式討論過。他認為,即便是剛剛發生雅安地震的四川省,也不至於「談震色變」。

「美國每年新增一到兩萬口井,都是用水力壓裂。如果(地震)問題那麼嚴重,也不會繼續這樣大規模的開採。」上述人士稱。

中石化石油勘探開發研究院高級工程師包書景坦陳,現階段對頁岩氣商用開採的環境影響評估,的確還未將地震風險考慮進去,主要原因是主流觀點認為人工壓裂量與自然的壓力差得很遠。不過,包書景表示,「如果說水力壓裂是(引發)地震的最後一根稻草,這種可能性也是有的。」

包書景認為,提示可能的地震風險,將地震風險納入頁岩氣開採環境影響評估,是應該的。

雷興林建議,油氣企業的地下作業和注水活動的環境影響評價應由中立的第三方機構進行;在國家和政府層面,也應該有相應的監管機制,對這些具有產生地震風險的作業活動的安全性進行有效監控。

「在經濟優先的大前提下,中國在上述方面有些滯後,這可以理解。但(相關工作)一定要做。」雷興林說。■

地震中的自然規律 Barrons

http://barrons.blog.caixin.com/archives/55696正如哲學家卡爾·玻普指出的那樣,預測是我們區分科學和偽科學的最好的辦法。預測實際現象的統計性而不是預測某個具體的結果,這是對證理論與觀測的一種相當合理而且正常的方式。---《大自然如何工作》

Aspointed out by the philosopher Karl Popper, prediction is our bestmeans of distinguishing science from pseudoscience. To predict thestatistics of actual phenomena rather than the specific outcome isa quite legitimate and ordinary way of confronting theory withobservations. ---How Nature Works

黃金價格暴跌與地震又有什麼聯繫?為什麼地震難以預測?《大自然如何工作》這本書給出了答案。在《大自然如何工作》一書的扉頁,作者引用了雨果的名著《悲慘世界》中的一句話「誰又能計算出一個分子的軌跡?我們怎麼知道這世界的創造不是由隕落的沙粒所決定。」這句話來自於《悲慘世界》中如下一段:

「代數適用於云朵,恆星的輻射讓玫瑰受益。沒有思想者敢說山楂樹的香氣對天上的星座毫無價值。誰又能計算出一個分子的軌跡?我們怎麼知道這世界的創造不是由隕落的沙粒所決定。誰能理解無窮大與無窮小此消彼長,相反相成,迴蕩著生命的深邃與紛至的創造之原。小蟲也有它的價值。小即大,大即小。所有的一切在必然中平衡,這景象令人震驚。」

---雨果《悲慘世界》

「Algebraapplies to the clouds, the radiance of the star benefits therose--no thinker would dare to say that the perfume of the hawthornis useless to the constellations. Who could ever calculate the pathof a molecule? How do we know that the creations of worlds are notdetermined by falling grains of sand? Who can understand thereciprocal ebb and flow of the infinitely great and the infinitelysmall, the echoing of causes in the abyss of being and theavalanches of creation? A mite has value; the small is great, thegreat is small. All is balanced in necessity; frightening visionfor the mind. 」

--- Victor Hugo, LesMisérables

《大自然如何工作》的作者PerBak與合作者湯超和KurtWiesenfeld在1987年通過簡單的沙堆模型,揭示了自然界中普遍存在的複雜系統自組織臨界(SOC, Self-OrganizedCriticality)現象。研究發現,無論是金融市場還是地震、火山爆發、生物滅絕,都具有自組織臨界的特點。

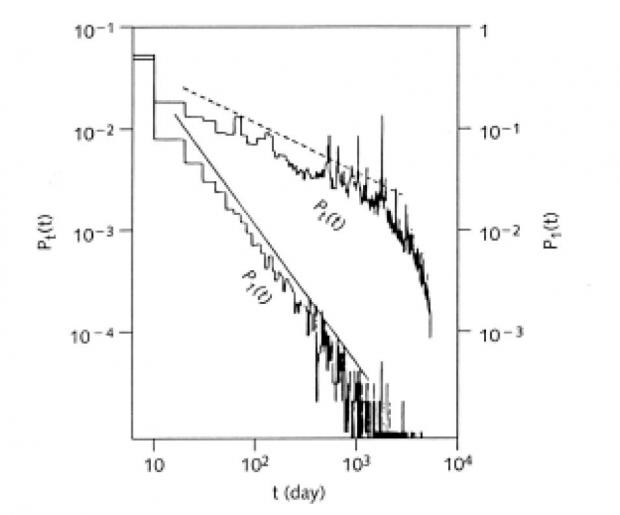

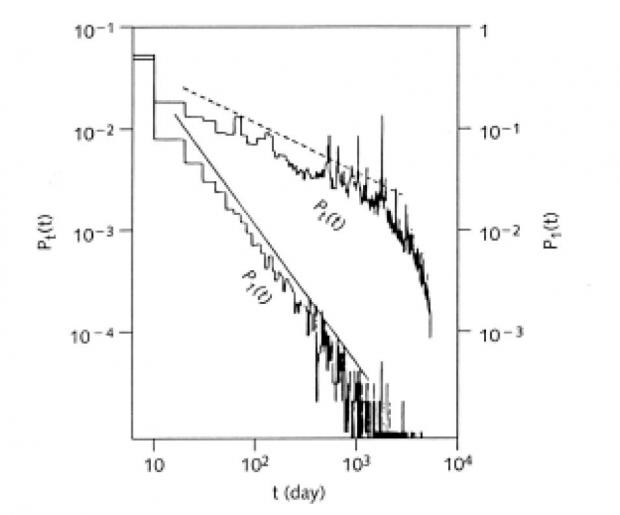

自組織臨界的一個重要特點就是冪率分佈。比如地震的強度與概率在雙對數坐標下是一條直線,顯示出冪率分佈。

Source: National Academy ofScience

冪率分佈的特點讓預測非常困難。首先,人們關心的是危害性極強的大地震,但冪率分佈具有尺度不變的特點,也就是說大地震與小地震沒有本質的不同,無法區分。從自組織臨界的角度看,造成大地震與小地震的內在動力學沒有區別。那粒讓整個沙堆崩潰的砂粒與其他砂粒並沒有分別。其次,地震的分佈雖然概率有規律,但沒有週期性,無法通過時間預測。

但是,《大自然如何工作》卻給出了地震的另一種重要冪率分佈,讓我們可以在一定程度上「預測」甚至避開地震。研究人員發現,地震的間隔時間也服從冪率分佈,地震不是週期性的。也就是說,與人們的直覺相反,大震之後很長時間沒發生地震的地方,發生地震的概率更低而不是更高。這就是說,距離上一次大地震時間越長,此地越不可能發生大地震。換句話說,剛剛發生大地震的地方,反而容易再次發生地震。另一方面,地震在空間上也服從冪率分佈,也就是說離剛剛發生地震的地方越近,發生地震的概率也越高。

根據這個發現,人們應該遠離剛剛發生大地震的地區,因為再次發生地震的概率很大。而曾經發生過大地震,但已經很久沒有發生地震的地區其實發生地震的概率並不高。

原油庫存多於預期觸發油市“地震” 美油暴跌9%

來源: http://wallstreetcn.com/node/213978

周三,美國能源信息署(EIA)公布數據顯示,美國上周原油、汽油、精煉油庫存均多於預期,原油總庫存量創至少80年新高。美油收盤暴跌8.7%,收報48.45美元/桶。

根據華爾街見聞網站實時新聞:

美國1月31日當周EIA原油庫存+633.3萬桶,預期+325萬桶,前值+887.4萬桶。

美國1月31日當周EIA汽油庫存+233.5萬桶,預期-115萬桶,前值-258.7萬桶。

美國1月31日當周EIA精煉油庫存+178.8萬桶,預期-150萬桶,前值-389.2萬桶。

美國1月31日當周EIA精煉廠設備利用率89.9%,前值88.0%。

截至1月31日當周,美國原油庫存較前周大增633.3萬桶,超過預期的增加325萬桶,但低於1月24日當周庫存增加量。汽油和精煉油庫存均多於預期和1月24日當周增量。其中,汽油庫存較前周增加了233.5萬桶,精煉油庫存較前周增加了178.8萬桶。

盡管油價自去年6月高點已下跌超50%,但近幾周美國原油庫存持續增加。上周原油總庫存量創至少80年新高。

通常,煉油廠在2月和3月進行季度性維護,因此分析師們預計,未來幾周原油庫存還會增加,因為煉油廠購買的原油數量會下降。

據《華爾街日報》報道,IAF咨詢公司分析師Kyle Cooper表示,本次EIA報告是很悲觀的,看空原油市場,未來幾個月原油庫存會大幅增加,目前油價可能還沒有完全反映出這點。

周三公布的EIA原油庫存數據與周二API原油庫存數據趨勢大體相當。API數據顯示,美國1月31日當周API原油庫存增加610萬桶,汽油庫存增加200萬桶,精煉油庫存增加27.8萬桶。汽油和精煉油增幅遠多於1月24日當周。

前幾日,受投資者逢低買入或空倉回補、美國原油鉆井平臺數下降、大型能源公司削減資本性支出等因素提振,美油連續四日上漲,布油自此前創下的五年多新低大幅反彈了約28%。

周三,原油回落。EIA數據公布後,油價跌幅擴大。美國NYMEX 3月原油期貨價格收盤下跌8.67%,收報48.45美元/桶。布倫特3月原油期貨價格收盤下跌6.48%,收報54.16美元/桶。

(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)