- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

H股全流通

http://magazine.caixin.com/2012-11-23/100464434.html迫於A股市場的疲弱,內地監管層迅速扭轉企業赴港上市的態度,從「不放行」到「支持鼓勵」,香港市場被當成「救命稻草」。

11月2日,中國證監會宣佈擬取消對內地企業赴港上市的一些規模門檻,支持符合港交所上市條件的內地企業赴港上市。

11月15日,證監會主管發行的副主席姚剛在一次會議上表示,「對於想去聯交所上市的,無論是紅籌還是H股,只要符合聯交所的規定都可以去。」姚剛還特別強調,「H股全流通也正在考慮。」

長期以來,證監會對於內地企業赴港上市的態度是一直依靠政策調控。當A股市場走強時,嚴控企業去境外上市,並追求A股全流通、高市值;當A股市場疲軟時,又希望企業多去境外,分流A股市場壓力。在指數至上的行政管理過程中,企業正當的融資需求受到了限制,優質上市資源、資本溢價的流失,屢見不鮮。

支持香港上市

11月22日,中國人保集團發行H股開始路演,人保集團招股價區間為每股3.42港元至4.03港元,初步擬發售約68.98億股H股,集資235億元至278億港元。

「人保選擇發行H股是因為A股市場等待時間過長。」接近人保保薦人的人士說。

根據證監會每月發佈的在審企業名單顯示,A股上市通道內排隊的公司已經史無前例的達到800家。而那些已經過會等待上市批文的公司也超過40家,融資規模從數十億至上百億元。

在A股發行面臨挑戰之時,H股市場的鬆綁再次被市場關注。財新記者獲得的資料顯示,證監會副主席姚剛在寧波召開的一次會議上,召集券商,集思廣益,希望化解目前A股IPO存量問題,姚剛提出考慮修改首發和再融資管理辦法,其中包括H股相關內容,總體思路是進一步放開。

「目前A股排隊上市的公司太多,主要是看什麼渠道能夠分流這些存量。」一位大型券商高管對財新記者表示。

上述高管介紹,會上曾經提出的一個想法是讓排隊上市的部分企業選擇包括三板在內的其他市場。「這不是很現實,已經籌備了很久且符合主板上市條件的公司不太可能願意去三板市場。」他表示。

在大陸境內無法化解的問題,尋找境外市場通路是必然選擇。

「真正質量過硬的企業,能看到香港市場作為成熟市場的優勢,未必會貪圖A股的相對高估值。」上海醫藥前副總裁葛劍秋直言。

他認為,從大戰略的角度看,中小企業需要發展,境內融資存在困難,開放香港市場將緩解內地中小企業發展的融資壓力。

11月2日,證監會宣佈擬取消1999年公佈的《關於企業申請境外上市有關問題的通知》中對內地企業赴港上市的一些規模門檻。這些硬性財務和規模條件被業內簡稱為「四五六條件」,即赴港上市需滿足的4億元的淨資產、5000萬元的融資額和6000萬元的淨利潤。

「這個門檻的放開,對股票市場而言是一件好事,如果內地企業真的能夠利用好香港這樣成熟市場,很多問題就解決了。」上述資本市場資深人士表示。

A股市場的估值差價區間正在逐漸收窄。「很多券商並不希望在審企業在這種時間窗口登陸A股。」上述大型券商高管透露。而相對成熟市場而言,A股市場仍對追求一二級市場差價的上市公司股東具有吸引力。

H股全流通

推動赴港上市的扶持政策就是H股全流通,對新發IPO企業有一定的吸引力。

「內資股不能流通,人為造成股權分置問題,導致一些中小H股上市公司的流通量不足。在港上市公司增發不超過流通股份20%的,可以通過一般授權提高增發效率,如果按照現在內資股不能流通的情況,20%的增發量只能按照流通股本計算,人為降低了融資效率。」葛劍秋稱。

「如果能夠放開H股全流通,會調動起內地公司赴港上市的積極性,並將緩解A股目前比較大的擴容壓力。」葛劍秋表示。

H股全流通問題是資本市場的一個老問題,在A股市場進行股權分置改革的時期,就曾經有過關於H股全流通的討論。

根據現行的規則,赴港上市的內地公司法人股和國有股(統稱內資股)不參與上市流通,這並非受制於香港市場的政策,而是源於內地的政策和H股公司發行時的自設規則。

此前的《公司法》第一百八十七條規定:「發起人持有的本公司股份,自公司成立之日起三年內不得轉讓。」這與香港市場規定不符,因此導致發行H股時內資股不能流通。香港聯交所規定,「上市企業策略股東禁售期為一年。主要股東無論何時必須持有最少30%股權。」

而2006年起執行的新版《公司法》中,這條規定被修改為:「發起人持有的本公司股份自公司成立之日起一年內不得轉讓。公司公開發行股份在證券交易場所掛牌交易的公開發行前的股東持有的股份自掛牌之日起一年內不得轉讓。」

新《公司法》出台之後,H股全流通沒有了政策障礙,但是H股的內地國有法人股東則打起了自己的小算盤,不希望在香港市場流通。

A股估值明顯高於H股,一旦登記為H股就很難再轉為A股,因此大家都心照不宣地在招股書裡宣佈自己不改變股份分類,也就是說不在H股流通。

2005年6月,神華能源在發行H股的招股書中特別表示,神華集團無意將持有的上市公司股份重新分類為H股。

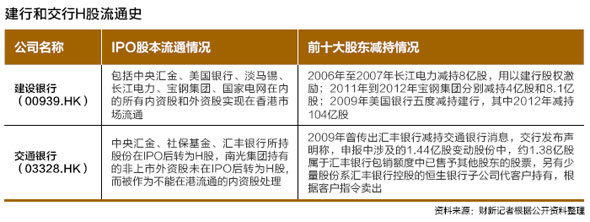

作為特例的建行股東則選擇全部登記為H股,並在招股書上做出了更長期的持有保證——兩大內資股東匯金和建銀將持有五年以上,美國銀行和淡馬錫禁售期為三年。

外匯進出難題

「外匯結算問題是在內地公司赴境外上市規則設計方面的一個老大難問題,但這並不是中國證監會能夠控制的。」葛劍秋坦言。

根據現行規定,在外募資取得外匯的回流仍需要履行嚴格和複雜的結匯程序。「如果有實實在在的投資項目,是有途徑可以實現結匯的,這需要企業與外匯管理部門溝通。」葛劍秋表示。

另一位資本市場領域資深人士則表示,H股全流通的推動在外匯方面的確存在壓力,但此壓力可能並不來自結匯。

「外匯問題在全流通當中無法迴避。但是,現在外匯回流的問題已經不是監管層考慮的重點,反而是,如果外匯不流回國內怎麼辦的問題。」這位資本市場資深人士指出。

他認為,如果在境外募集資金所獲得的大量外匯不回流,可能存在資產變相轉移的問題,這就需要監管層出台一套系統性的方法來應對。

根據現行的規定,外匯不能隨意留在境外,需要就外匯留存境外的理由對外匯管理部門加以說明,外匯是否回流需要有境內或境外項目作為依據。

「一般而言,通過減持H股獲得外匯的內資股東,一般都傾向於將外匯留在海外,用以補充其海外項目需求,如果減持所得外匯回流,審批程序的確較為嚴格和複雜。」一位接近匯金公司的資深人士表示。

對此,外管局一位人士則表示:「海外募集的資金,如果是境內用途,就按照工程進度,調回來,換成人民幣。如果資金留在境外,就開境外賬戶,報告收支情況,按照公司治理的相關程序,在市場所在地使用。」他指出,外管局的態度是錢可以存放境外,具體如何使用是公司內部決定。

新老劃斷

有媒體報導稱,H股全流通如果放開,可能會增加20萬億港元的市值,等於再造一個香港市場,這樣的規模無疑使政策的推出面臨挑戰。

「這個議題提出已經有一段時間,一開始想在部分地區做試點,但現在看來有必要加快赴港上市步伐,因此確定新發H股實行全流通,存量部分暫不考慮。」一位接近監管層的知情人士表示。

「新老劃斷是一個能夠快速推進的辦法,任何政策的推出牽扯很多方面,一步到位難度大,總要有一個過程。」葛劍秋表示。

市場人士表示,存量H股全部放開全流通,會造成A+H上市公司的股東在兩個市場之間獲得套利空間,這又會引發新一輪的利益分配,不利於市場的穩定,因此監管層在短期內不會放行存量全流通。

在存量公司的全流通問題上,不同性質的公司選擇不同。

部分中小企業,由於對於資金需求較大,全流通可以有效提高融資效率,增加資本溢價收益,因此更願意完成在香港的全流通;而對於部分國有企業來說,融資效率並非首要問題,資本溢價顯然也是A股高於H股,因此寧可等待回歸A股,而不願意選擇H股全流通。因此即使政策放開,也未必會有很多公司選擇赴港IPO,政策的引導作用也許未必那麼見效。

「紅籌模式等境外架構對企業顯然更具有吸引力,因為所有的股份可以流通。對於監管者而言,這類境外架構意味著轉移資產,並且造成更多外匯壓力,更容易失去控制。」葛劍秋指出。

對於內地赴港上市公司是否全流通,香港市場一直態度開放。對於這個成熟的資本市場而言,一直不存在對內地公司股份流通的規則障礙。

然而,內地監管層則考慮的更多。

「一方面,H股全流通意味著變相資產出境,這提出了監管方面的挑戰。另一方面,允許H股全流通將鼓勵更多內地公司赴港上市,意味著優質資源的流出,這也是監管層的顧慮。」上述資本市場資深人士表示。「這些資產關係到國家戰略,如果通過香港市場的通路實現資產出境,未來對持有這些資產的股東監管則非常困難。」

根據公開資料,從1993年青島啤酒(00168.HK,600600.SH)開始,幾乎所有內地公司在赴港上市的過程中都沿用的類似股權分置的模式,法人股和國有股並未參與流通交易。惟一打破常規的公司是建設銀行(601939.SH,00939.HK),實現了所有股份上市流通。

「H股發行後,等著回A股的公司肯定不願意全流通。」某香港投行人士表示,「人保集團應該就是這樣。」■

Next Page