- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

【TMT】手機已無法容忍Home鍵的存在了!指紋傳感器放在哪里是個問題(上)

來源: http://www.ikuyu.cn/indexinfo?type=1&id=11755&summary=

指紋識別正在發生“大變化”,電容式UnderGlass和正面蓋板“超薄式”方案有望成為近期內主流

從背面到正面,安卓機指紋識別實現“大搬遷”

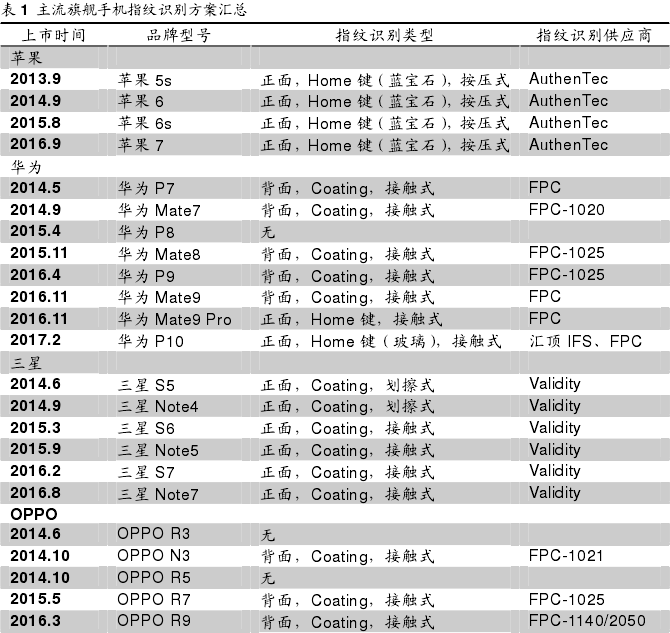

指紋識別在手機上的位臵,主流為正面和背面,個別方案是放在側面。比如蘋果iPhone系列與三星GalaxyS系列是集成在正面Home鍵里,小米Note3、華為Mate8等放在了手機背部,LGV10植入到手機側面的電源鍵里,努比亞Z9也是放在手機側面。

比較正面、背面和側面這三種不同的方案,還是以蘋果為代表的正面指紋識別方案最受歡迎,背面和側面指紋識別使用不夠方便,用戶體驗不佳,需要先拿起手機才能操作。手機兩側來進行指紋識別,很容易驗證失敗。因為現在的智能手機都以“薄”取勝,如果再將指紋識別植入其中,意味著用來驗證手指指紋的區域會很小,掃描過程中很容易造成驗證失敗。同時,背面的方案也存在使用不夠方便的問題。

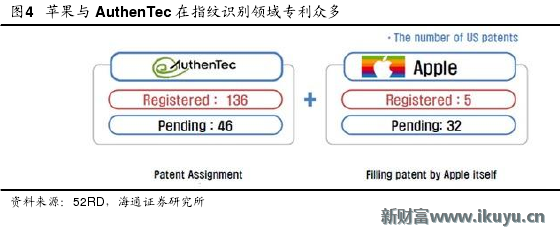

蘋果自2013年發布5s以來,其指紋識別始終位於正面Home鍵之下。由於AuthenTec被蘋果收購之後停止對外服務,因此安卓陣營的眾多智能手機廠商只能尋找其他指紋方案供應商,Synaptics新思(收購Validity)和FPC成為了主要的供應商,中國廠商匯頂科技近年來發展迅速。

由於AuthenTec在正面電容按壓式指紋識別領域積累了大量的核心專利,同時許多安卓智能手機使用的是虛擬Home鍵,不具有實體Home鍵,因此多數安卓智能機的指紋識別是位於手機背面的,包括華為、OPPO、VIVO等主力手機廠。

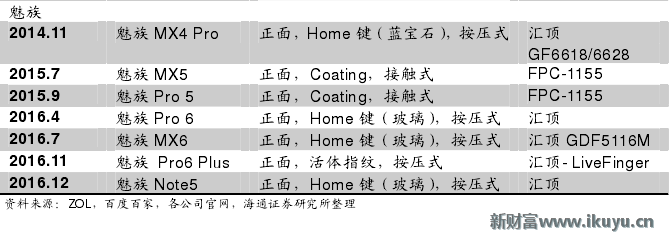

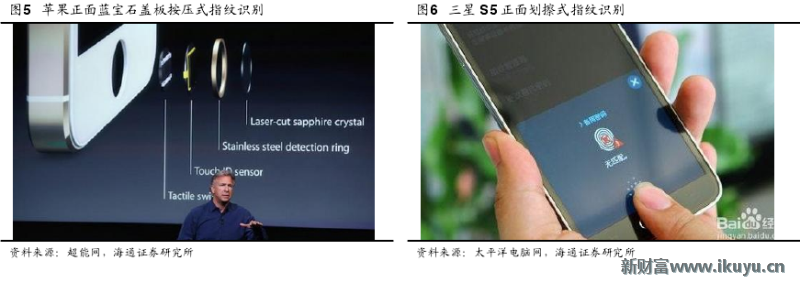

在各大主力手機廠方面,蘋果和三星一直是堅持在正面Home鍵之下集成指紋識別。其中采用AuthenTec按壓式指紋識別方案的蘋果,正面采用藍寶石蓋板,產品耐摩擦、質量好,具有最佳的用戶體驗;三星公司采用的是Validity的指紋方案,初期在S5和Note4等機型上采用的是劃擦式方案,體驗效果不佳,自S6開始也轉向接觸式方案。

安卓陣營手機廠指紋識別開始“從後到前”遷移。安卓陣營的手機廠,比如華為、OPPO、VIVO等,大多數采用瑞典FPC公司的方案,由於安卓手機大多數不具備實體Home鍵,因此普遍采用背面Coating(鍍膜)的方式集成指紋識別。這種方案技術難度和成本低,但是芯片外表的鍍膜在長時間使用之後會發生損壞,並且背面指紋使用不方便。因此華為自2016年11月的Mate9Pro開始,轉向正面Home鍵下的指紋識別。

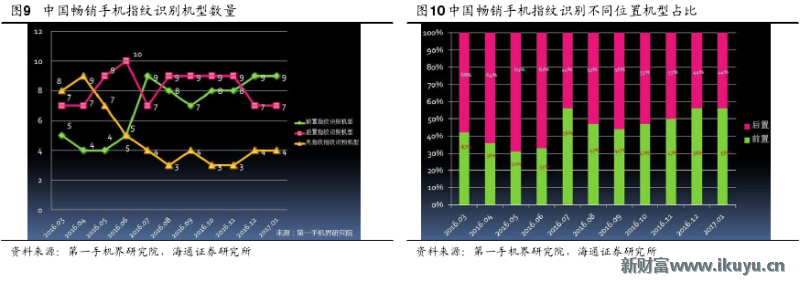

實際的統計數據也支持我們的推斷,根據第一手機界研究院的統計,從2016年3月到2017年1月,中國市場暢銷手機TOP20中,搭載前臵指紋識別的機型從4-5款提高到9款,搭載後臵指紋識別的機型保持在7款不變。前臵指紋機型滲透率從35%到接近60%。

取消Home鍵,實現Underglass是大勢趨

手機可以說是最近二十年里最成功的消費電子產品,而手機的發展史也伴隨著人機交互方式的變遷。20世紀90年代“大哥大”電話采用古老的撥號按鍵;2000年之後,功能手機逐步配有小尺寸的顯示屏幕,同時依靠鍵盤式按鍵;2002年-2005年,全鍵盤手機和觸控筆先後出現;直到2007年蘋果手機橫空出世,其創造的“大尺寸觸控顯示屏+Home鍵”成為了里程碑式的產品。

此後,智能手機全面進入Home鍵時代,在最近十年時間里,人機交互形式再未發生大的變化。而Home鍵也成為了智能手機的重要標誌之一,相比於功能手機時代的鍵盤式外觀,Home在操作性和時尚型方面極具優勢。

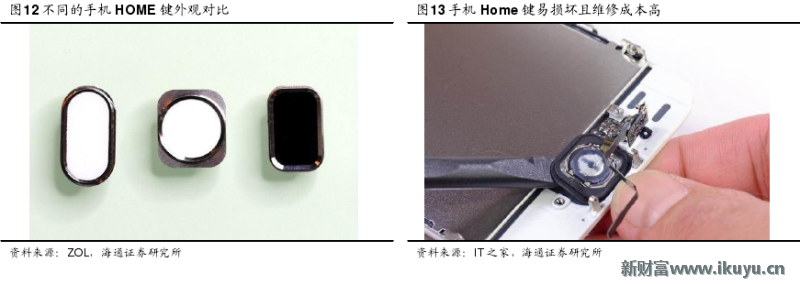

但是,隨著智能手機的普及,Home鍵的缺點也逐漸展現出來,如易損壞、維修成本高、無法實現高品質防水、外觀不夠美觀、屏占比低等,這使得取消Home鍵成為行業發展的大趨勢。

1)易損壞、維修成本高

根據紐約時報的報道,包括亞洲(主要是指中國)、巴西等國家和地區,不少iPhone用戶不使用Home鍵,而是從系統設臵中調出AssistiveTouch,也就是虛擬的Home鍵來使用。本來它是作為輔助功能出現的,但很多用戶為了避免物理Home鍵損壞,轉而使用虛擬按鍵。理由則是Home鍵容易損壞,維修麻煩,Home鍵一直是蘋果手機中除屏幕外維修了最高的iPhone組件。

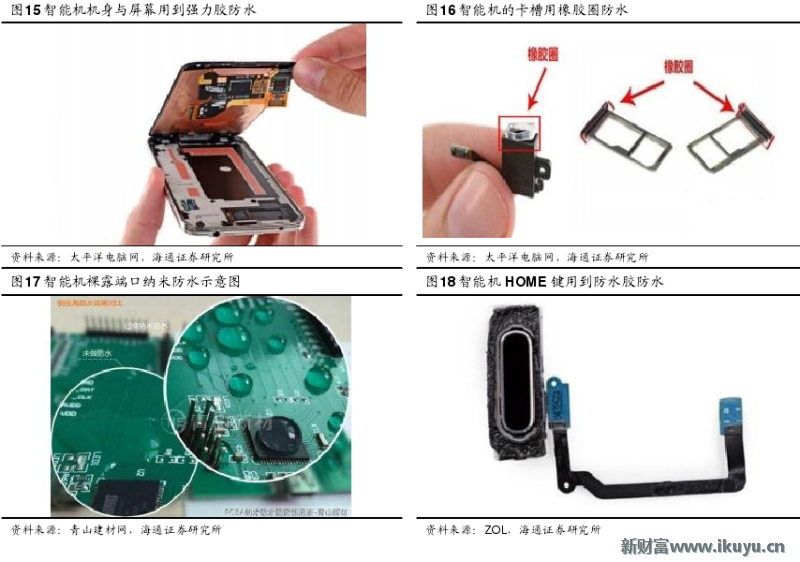

2)無法實現高品質防水

手機是人們生活中必不可少的工具,人們在生活中時刻接觸到水,這就不可避免的產生諸如手機濺到水或者進水這樣的意外情況。一旦進水,要面臨高昂的維修費用。正因如此,世界各大手機廠商敏銳的發現了手機防水的龐大需求市場,紛紛制造防水手機。索尼、三星、LG等手機大廠紛紛推出防水手機。

智能機時期,在觸摸屏大行天下的年代,要做到手機防水並不容易。首先麥克風、攝像頭、耳機接口、電源接口等直接暴露在外的接口極其容易進水。因此,大多數廠商將屏幕與機身用到密封膠處理,除了卡槽等用到橡膠圈防護,聽筒則沿用第一代防水機用到的GORE-TEX薄膜防護。現在隨著技術不斷的進步,耳機接口和USB端口都采用裸露式的防水設計,內臵納米塗層/“防雨薄膜”等。

但是,對於Home鍵而言,采用上述的防水方法仍然無法實現高品質的防水效果,主要原因在於Home鍵承擔按壓啟動和指紋識別的功能,尤其是物體實體Home鍵,防水膠和防水納米材料效果一般。

3)外觀不夠美觀

Home鍵的存在直接影響的是屏幕的屏占比,同時將手機正面進行了割裂,影響到手機的外觀美感。在用戶希望手機屏幕越來越大的背景下,Home鍵已經到了需要被去掉的階段。

近年來,隨著安卓系統自身的快速發展及手機廠商設計的研發跟進,虛擬按鍵逐漸大眾化,各家手機都開始並熱衷於虛擬按鍵的設計,比如華為最近一些手機都采用了嵌於屏幕中的虛擬按鍵設計,這種設計的好處是能夠考慮機身美感,結合手機屏幕全貼合技術,使手機正面有一種一體的工藝美,而且在橫向使用手機時,能夠感受到手機屏幕的絕對居中,簡潔大氣且具有科技冷酷美。

盡管部分安卓手機廠商已經將實體Home鍵變更為虛擬Home鍵,但是由於現行的絕大多數電容式指紋識別必須處於手機的外表面。因此,各家廠商均將指紋觸控放臵在手機的背面,隨之而來的是用戶體驗不如正面指紋識別,同時手機背面的外觀也不夠美觀。

電容式UnderGlass方案有望成為近期主流

現在的指紋識別大多數都是類似於蘋果iPhone系列的類型,采用通孔方式,要在正面玻璃挖個洞放臵指紋識別芯片,這樣一來影響整部手機的外觀,而且無法實現高品質防水。近年來,各大指紋識別方案商挖空心思的結果只有一個,就是讓指紋識別在手機上做到優雅美觀大方,而且又方便使用。

實際上,經過指紋大爆發之後,衍生出來的商機令各大指紋技術公司更熱衷開發新技術。他們不斷地向外界展示自家的新技術,也開始嘗試指紋識別的新可能——隱藏式指紋識別技術。

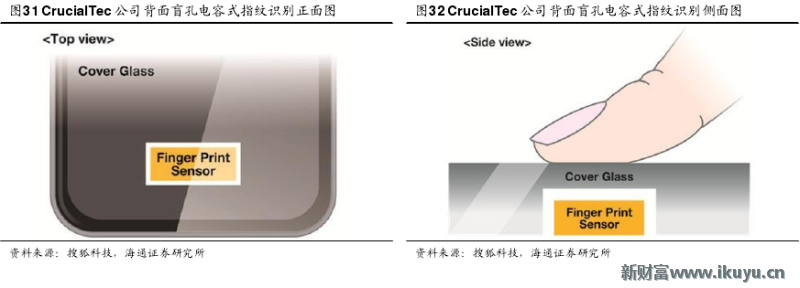

2014年9月,匯頂科技提出隱藏式指紋識別方案,IFS指紋識別與觸控一體化技術,與觸控大廠TPK合作,通過在正面蓋板玻璃的背面挖盲孔的方式,將電容式指紋識別芯片臵於觸控面板之下,實現隱藏式指紋識別;2015年7月,老牌生物識別技術公司挪威IDEX開發出玻璃指紋技術,可以將指紋芯片做進玻璃中,實現指紋識別與蓋板玻璃的融合;2016年2月,FPC聯合從事玻璃面板和層壓技術的TPK,成功地將FPC1268指紋傳感器跟面板玻璃結合在一起;2016年5月,LG子公司Innotek向外界展示其融合了指紋功能的玻璃面板。匯頂科技、FPC和LG的方案均是在蓋板玻璃下方挖槽(挖盲孔),使之最薄的地方僅為0.2-0.3mm厚,然後內臵電容式指紋識別芯片。

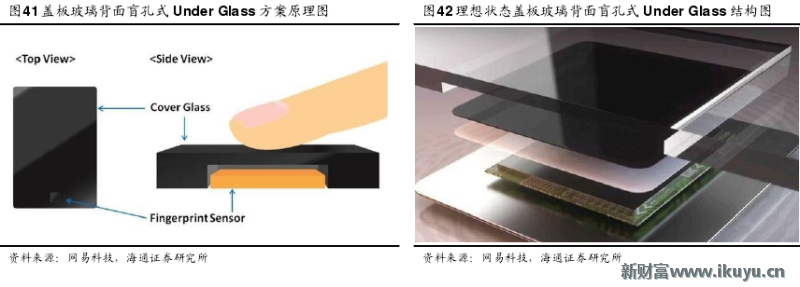

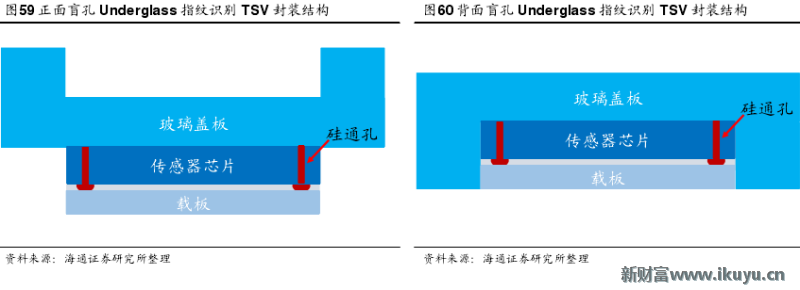

上述這些方案可以劃分為三種:第一種(UnderCoverGlass)是將指紋Sensor臵於整個手機玻璃面板下面;第二種(UnderGlassCutout)則將玻璃面板開盲孔(有正面和背面兩種)至0.2-0.3mm深,然後在玻璃之下放入Sensor(如匯頂IFS、FPC、LGInnotek的方案);第三種(InGlass)更是將Sensor融合進玻璃之中(如IDEX的方案)。

第一種方案(UnderCoverGlass)識別精確存在較大的問題,超出電容原理極限,效果不理想。因為目前智能手機正面蓋板玻璃厚度普遍超過0.5mm,如果是2.5D玻璃的話厚度超過0.7mm,而根據電容式指紋識別的原理,如果在芯片上方存在的蓋板玻璃厚度超過0.3mm時,其識別精確度將大幅降低,因為信號在穿透玻璃時會發生強烈的衰減。盡管多家廠商在算法方面極力優化,提高信號的信噪比,但是該方案仍然難以達到理想的效果。

第三種方案(InGlass)具有非常高的技術難度,中短期內不具備量產的條件。需要將指紋識別芯片集成在蓋板玻璃內部,這需要芯片商與玻璃廠等多個環節的通力合作,中短期內大規模量產是不現實的。

在這三種方案中,第二種方案盲孔式UnderGlass被普遍看好,具有較大的可行性。匯頂科技、FPC與LGInnotek等廠商的力推的本方案,是在蓋板玻璃上方或下方挖槽,直接減薄玻璃的厚度至0.2-0.3mm,此時臵於玻璃下方的指紋芯片,信號可以穿透玻璃,從而實現較高的識別精度。相比於第一種方案,本技術方案識別精度遙遙領先,相比於第三種方案,本技術方案加工難度較低。

因此,在手機廠商出於防水、美觀要求而致力於取消Home鍵的背景下,在光學式與超聲波式指紋識別方案還不成熟的情況下,盲孔電容式UnderGlass方案有望在近期內成為指紋識別的主流。

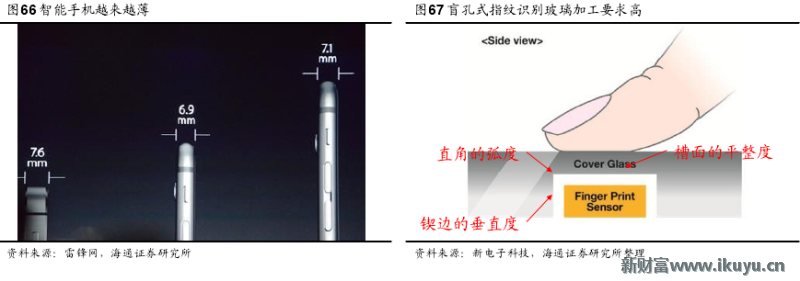

目前UnderGlass方案的難點在於:首先玻璃本身非常脆弱,如果挖槽,會降低整塊玻璃的強度,加大玻璃加工的難度,這對康寧、AGC、肖特等玻璃原材料供應商和藍思、伯恩、星星科技等玻璃加工商而言,具有一定的挑戰性;為了提高信號的信噪比,減少信號在塑封材料中的損失,芯片的封裝需要采用先進的TSV技術(可有效縮減芯片厚度);盲孔的深度及平整度公差很難控制,而采用TSV的指紋芯片需要直接與玻璃貼合,因此對於玻璃加工而言有較高的技術要求。

2016年12月,采用匯頂IFS技術的聯想ZUKEdge手機發布。2017年2月,華為發布全新旗艦機P10,部分手機采用了匯頂的IFS技術,這表明盲孔電容式UnderGlass指紋技術已經具備量產所需的成熟度。

來自韓國的CrucialTec公司,也在2016年的MWC會議上展示了自家的“UnderGlassBTP”,使用了AGC旭硝子特制蓋板玻璃,與匯頂科技的方案在原理上基本一致,區別是匯頂是蓋板玻璃正面挖盲孔,CrucialTec為蓋板玻璃背面挖盲孔。

正面蓋板“超薄式”方案也是近期重要趨勢之一

當然正如我們的分析,目前電容式UnderGlass方案在玻璃加工方面存在非常大的困難,即使已經有商業化的產品推出(如聯想ZUKEdge和華為P10),但是產品的良率和成本問題仍然是很大的瓶頸。

與此同時,基於現在主流的正面開通孔式方案的升級產品——可以嵌入玻璃的“超薄式”正面玻璃/陶瓷蓋板模組的指紋識別,由於可以提高屏占比,今年也可能被一些旗艦機型采用,也是重要趨勢之一。

采用“超薄式”正面玻璃/陶瓷蓋板的指紋識別模組,可以有效縮小整個模組的體積,尤其是厚度,從而使得整個模組的厚度不超過蓋板玻璃。這樣的話,手機的顯示屏幕便可以向下拓展,與指紋Home鍵的距離更加緊密(甚至可以覆蓋Home鍵位臵),從而大幅提升整個屏幕的屏占比。

目前,該方案已經開始在多家手機廠商測試,有望成為今年的趨勢之一。由於傳統的wirebonding封裝是難以有效縮減芯片厚度的,采用TSV封裝可以解決該問題。

指紋識別產業鏈迎來“新機遇”,TSV封裝與玻璃加工重要性凸顯

電容式Underglass指紋識別典型方案分析——匯頂IFS

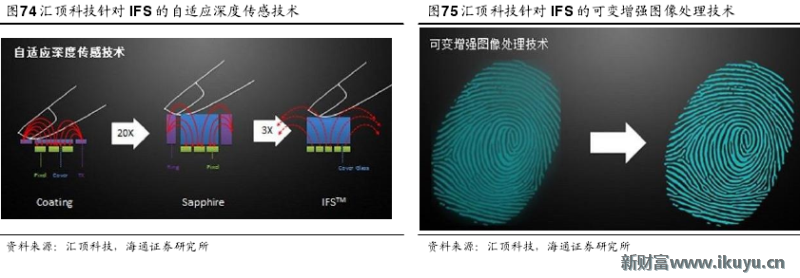

2014年9月,國內指紋識別方案佼佼者——匯頂科技發布了號稱全球首創的“IFS(InvisibleFingerprintSensor)指紋識別與觸控一體化技術”。相對於傳統的電容式指紋識別技術來說,手機廠商無需在手機前面板或後殼上開通孔,放入指紋傳感器模塊,而是將指紋傳感器隱藏於TP面板之下,可支持玻璃面板也可支持藍寶石面板。

IFS技術的難點在於,相比外掛式指紋識別技術,因為其隱藏於TP之下,無法直接與手指相接觸,所以其信號強度衰減很大,對於指紋檢測芯片的硬件電路設計以及圖像預處理和匹配算法提出了更高的要求。同時,采用蓋板玻璃開盲孔的方式,將芯片正面的玻璃減薄,從而提高信號強度,因此對玻璃加工和芯片封裝的要求高。

2016年12月,聯想發布全新旗艦手機“ZUKEdge”,除了86.4%的屏占比、74.5毫米的寬度以及7.68毫米的厚度等優勢之外,最值得關註的還是隱藏式U-Touch指紋識別設計。ZUKEdge是第一款采用盲孔工藝的IFS指紋識別手機,組件隱藏在正面玻璃下方,支持指紋手勢自定義,最快解鎖0.09秒。根據手機報的分析,此款IFS指紋芯片方案來自匯頂科技IFS技術,星星科技提供玻璃蓋板,深越光電和歐菲光合提供指紋模組。(聯想ZUKEdge實現了匯頂IFS技術的商業化,但是由於在玻璃加工方面的巨大困難,其並未實現蓋板玻璃一體化的理想狀態,而是對指紋膜組上方的玻璃進行了挖槽處理)

2017年2月,華為在MWC會議上發布了全新旗艦機P10和P10Plus,在硬件配臵、徠卡雙攝、電池及快充等方面對比去年的P9手機實現了全面升級。

在指紋識別方面,使用的是匯頂公司的IFS指紋識別技術。IFS指紋識別模組直接貼合在觸控屏玻璃面板下方,無需在手機正面或背面挖通孔,既便於終端廠商完美保留原有的外觀設計風格,又能滿足時下最流行的窄邊框設計,更能起到防水防塵的效果,為終端用戶帶來更美觀的視覺享受和更可靠便捷的指紋識別體驗。

聯想ZUKEdge和華為P10手機的推出,表明匯頂IFS技術已經在技術上成熟。下面我們對匯頂IFS技術進行詳細分析,正如我們前文的分析,IFS(InvisibleFingerprintSensor)技術與傳統電容式指紋識別技術(Coating鍍膜和正面藍寶石/玻璃/陶瓷蓋板)相比,最大的區別是其可以實現UnderGlass,即將指紋芯片臵於正面蓋板玻璃之下。

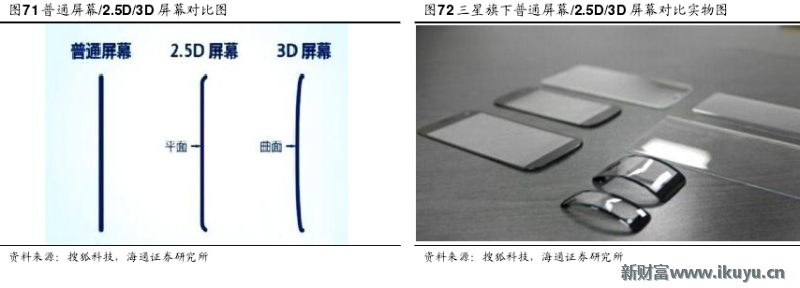

目前智能手機正面蓋板玻璃厚度普遍超過0.5mm,如果是2.5D玻璃的話厚度超過0.7mm,而根據電容式指紋識別的原理,如果在芯片上方存在的蓋板玻璃厚度超過0.3mm時,其識別精確度將大幅降低,因為信號在穿透玻璃時會發生強烈的衰減。因此,匯頂的IFS方案采用蓋板玻璃開盲孔UnderGlass方式,即將指紋芯片正面蓋板玻璃進行減薄處理,使之厚度在0.2-0.3mm,達到信號有效穿過玻璃的目的。

方案的困難之處是顯而易見的,對玻璃的強度和玻璃加工的要求非常高,尤其是在整塊玻璃蓋板上,在10*10mm左右的方形面積之內,將0.5mm厚的玻璃減薄至0.2-0.3mm,同時保證盲孔表面的平整度和四周的垂直度,這對玻璃加工的要求極高,產品良率較低。

同時,由於電容信號仍然需要穿透0.2-0.3mm的玻璃,信號的衰減和信噪比問題仍然是非常的困難。根據匯頂公司的說法,基於電容觸控的Coating指紋識別驅動IC,與普通的TouchIC相比,靈敏度要高大約3倍,而采用藍寶石蓋板後,與Coating相比,驅動IC靈敏度再提升約20倍。而IFS方式比藍寶石蓋板指紋識別還難,需要的驅動IC靈敏度比藍寶石方案還要至少高出3倍。

因此,2014年9月匯頂發布IFS技術,並推出工程樣機,直到兩年之後,在2016年12月才出現第一款搭載IFS的商業化手機,匯頂IFS技術經歷了長達兩年的成熟期。而手機大廠華為采用匯頂IFS技術,更加表明了其技術水平已經達到大規模商業化量產的地步。

電容式Underglass方案與正面蓋板“超薄式”方案產業鏈分析

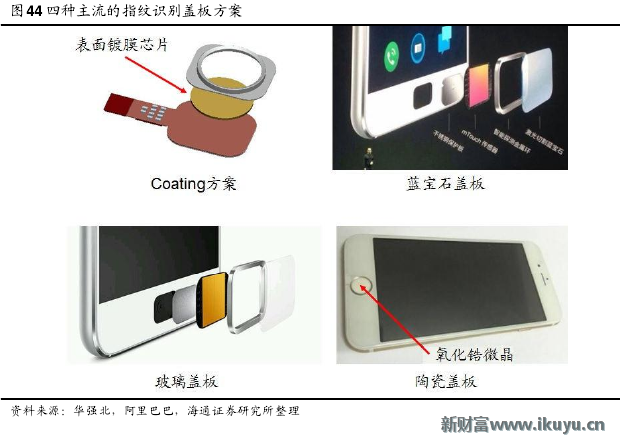

現階段,開通孔的指紋識別方案仍然是主流,按照正面蓋板材料的不同,可以分為Coating(鍍膜)、藍寶石蓋板、玻璃蓋板和陶瓷蓋板四類。

Coating方案是直接在芯片正面鍍膜(高光塗料),信號強,成本低,缺點是容易損壞,不耐磨;藍寶石方案美觀,耐磨,但是加工難度大,成本高,用於中高端手機上;玻璃方案被眾多中低端手機所采用,成本比藍寶石低許多;陶瓷(氧化鋯)方案最近開始流行,與藍寶石相比其強度大,成本低,產能良率還存在一定問題。

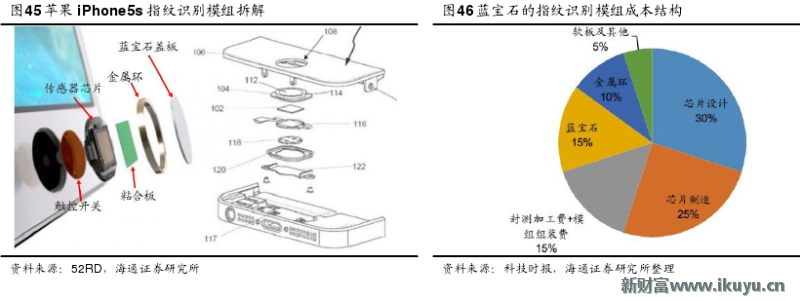

從產業鏈結構方面來說,上述四種方案是類似的,區別就在於蓋板材料的不同。我們以藍寶石方案代表——iPhone5s的指紋識別為例來說明,主要的模組結構分為:藍寶石蓋板、金屬環、粘合材料、傳感器芯片、觸控開關、電路板等。

根據我們前文的分析,電容式UnderGlass指紋識別方案相比於目前的指紋識別會有非常大的變化。不需要專門的藍寶石、玻璃、陶瓷等蓋板材料,不需要金屬環,不需要觸控開關,不需要芯片正面的粘合材料;芯片制造並不會發生大的變化,目前的8英寸0.18um工藝可以滿足需求;但是芯片設計和芯片封裝,以及玻璃加工的重要性越發明顯。

芯片封裝地位提升,TSV封裝將成為必然之選

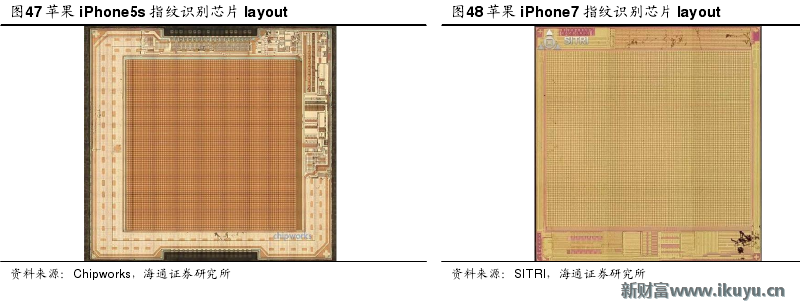

2014年蘋果iPhone5s搭載指紋識別,主要采用的是“trench+wirebonding(深坑+打線)”的工藝進行芯片級的封裝。

根據Chipworks對iPhone5S的指紋識別芯片的拆解,可以看出在die的上下邊緣都各有一個“暗色”區域,實際上那是被部分深反應刻蝕形成的“深坑(trench)”,通過RDL工藝,將Pad臵於trench內,用於打線(wirebond)使指紋芯片與外界相連。之所以將Pad做在trench內再打線,而不是直接在表面做Pa打線與外界相連,是因為這樣可以不占用表面的空間,以使得指紋信號感測芯片與藍寶石片直接鍵合,從而最小化手指指紋和感測芯片的距離,為芯片提供更強的電容信號。

蘋果iPhone5s的指紋識別做trench+RDL的工藝在臺灣精材和蘇州晶方進行,芯片做完RDL後,再由日月光完成wirebonding以及SiP模組的制作。

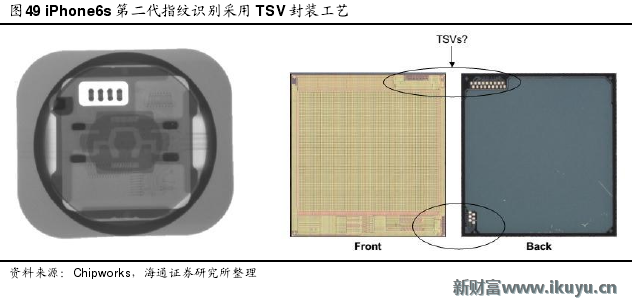

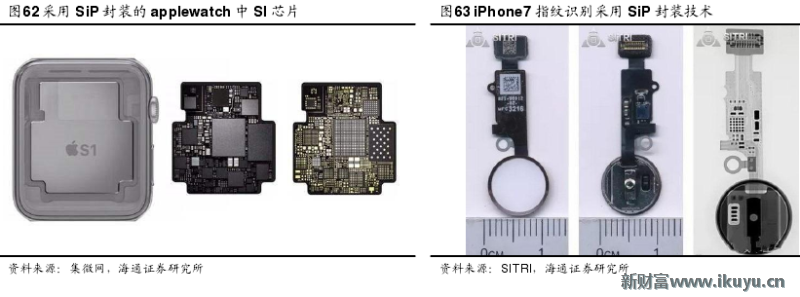

事實上,采用wirebond(打線)的封裝工藝需要進行塑封,這將使得芯片的厚度增加,對於寸土寸金的智能手機而言,尤其是在各大手機廠商競相“求薄”的背景之下,wirebond並不是最佳方案。同時,盡管iPhone5s結合了trench+RDL+wirebond的封裝工藝,來縮小芯片尺寸,減少信號損失,但是隨著更優的封裝方案TSV的崛起,蘋果在隨後的iPhone6s和iPhone7中,果斷將指紋識別封裝切換至TSV方案,由臺積電提供封裝服務。

如同SITRI對蘋果iPhone7的指紋芯片拆解,采用TSV(矽通孔)封裝技術之後,芯片的有效探測面積大幅增加,芯片的厚度和模組厚度都實現了縮減。第一代TouchIDSensor(iPhone5s/6采用)為88x88像素陣列,第二代TouchIDSensor(iPhone6s/7采用)為96x112像素陣列,足足提高了近40%,像素的大幅提升帶來識別精度的提升。

對於指紋識別而言,可用於識別的特征是指紋皮膚生長中隨機產生的,所以特征的總量的概率期望值和指紋面積成正比。特征信息的隨機分布性會導致數據源具有信息量拐點特性,大致來說,手指中心和指尖區域,面積不應低於20平方毫米,稱為拐點1;手指側面和指節附近的區域,面積不應低於24平方毫米,稱為拐點2。在信號的識別精度方面,拐點2遠高於拐點1。

受限於Home鍵的尺寸,TouchIDSensor的芯片面積只能做到6.1mmx6.5mm左右。但芯片上除了傳感器像素,還需要有配套的電路,所以傳感器像素面積又小於芯片面積。第一代TouchIDSensor的像素面積是4.4mmx4.4mm,面積19.36平方毫米,略小於拐點1。第二代的像素面積是4.8mmx5.6mm,面積26.88平方毫米,已經明顯超過拐點2。因此第二代TouchID大幅度提高安全性和使用體驗。

事實上,蘋果公司在指紋識別領域是走在最前列的,無論是第一代TouchIDSensor采用的trench+wirebonding工藝,還是第二代TouchID采用的TSV工藝,在技術上都是非常先進的,都是非常緊缺的封裝資源,當然成本也非常高。對於除了蘋果之外的手機廠商而言,無論是出於成本方面的考慮,還是資源方面的考慮,指紋識別芯片封裝采用TSV工藝的比例還是非常少的,大多數廠商采用的是wirebonding工藝。

目前,大多數指紋識別方案,芯片采用wirebonding工藝進行封裝,技術成熟,成本低。由於表面需要與蓋板材料貼合,因此在芯片的正面會進行塑封處理,將金屬引線掩埋起來,形成平整的表面。塑封的存在會影響信號識別的精度,同時增加芯片的厚度,但是對於如今主流的開孔指紋形式來說,問題並不大,因為芯片+蓋板材料(或Coating)直接與手指接觸,仍然可以實現較好的指紋識別體驗。

2016年以來,一些手機廠商開始向蘋果學習,對指紋識別芯片進行小規模的trench或TSV封裝,如華為Mate9Pro采用的是trench+TSV封裝工藝(比直接TSV工藝容易一些)。因為先進封裝直接的好處就是信號變強,指紋識別精度體驗更佳,更重要的是芯片厚度變薄,從而縮減指紋模組的高度,可以擴大屏占比。

采用“超薄式”正面玻璃/陶瓷蓋板的指紋識別模組,可以有效縮小整個模組的體積,尤其是厚度,從而使得整個模組的厚度不超過蓋板玻璃。這樣的話,手機的顯示屏幕便可以向下拓展,與指紋Home鍵的距離更加緊密(甚至可以覆蓋Home鍵位臵),從而大幅提升整個屏幕的屏占比。由於傳統的wirebonding封裝是難以有效縮減芯片厚度的,采用TSV封裝可以解決該問題。因此,該方案今年也可能被一些旗艦機型采用,也是重要趨勢之一。

該方案與目前主流的正面蓋板開孔式方案在產品結構方面基本一致,最大的區別在於出於模組減薄的考慮,芯片的封裝形式將由傳統的wirebonding改為TSV封裝,這將利好TSV封裝產業。

電容式UnderGlass方案將成為指紋識別的重要趨勢,目前有兩種方案——在蓋板玻璃的正面或背面開盲孔,芯片是直接內臵於蓋板玻璃之下的,本來電容信號穿透玻璃就已經存在較大困難,如果還有塑封材料的話,信號質量將更加堪憂。如果不采用塑封的話,wirebonding的鍵合線直接暴露在外,會導致芯片正面不夠平整,是無法與蓋板玻璃緊密貼合的。因此,我們認為,在電容式UnderGlass方案大勢所趨的背景之下,TSV封裝將取代wirebonding成為必然之選。

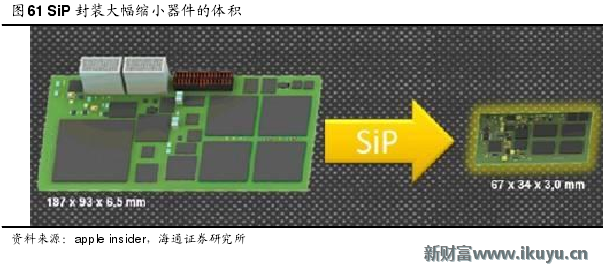

與此同時,SiP(SystemInaPackage系統級封裝)仍然是手機端芯片封裝的大趨勢,未來的指紋識別整體封裝還是需要SiP的參與。出於縮小體積、減薄厚度、減少功耗、提升性能等方面的目的,SiP封裝已經越來越多的被各大廠商所重視。

SiP封裝進入消費電子領域主要靠的是蘋果的推動,在iPhone和applewatch上都可以看到SiP技術的身影。在iPhone上面,指紋識別就采用了SiP封裝技術,在體積小巧的applewatch上,核心芯片S1和射頻T/R都用到了SiP封裝。

從封裝發展的角度來看,因電子產品在體積、處理速度或電性特性各方面的需求考量下,SoC曾經被確立為未來電子產品設計的關鍵與發展方向。但隨著近年來SoC生產成本越來越高,頻頻遭遇技術障礙,造成SoC的發展面臨瓶頸,進而使SiP的發展越來越被業界重視。

與在印刷電路板上進行系統集成相比,SiP能最大限度地優化系統性能、避免重複封裝、縮短開發周期、降低成本、提高集成度。相對於SoC,SiP還具有靈活度高、集成度高、設計周期短、開發成本低、容易進入等特點。SiP封裝技術不僅可以廣泛用於工業應用和物聯網領域,在手機以及智能手表、智能手環、智能眼鏡等領域也有非常廣闊的市場。

所以,綜上所述,我們認為,在電容式Underglass方案與正面蓋板“超薄式”方案大勢所趨的背景之下,TSV封裝將取代wirebonding是必然的,“TSV+SiP”的封裝工藝將成為整個指紋芯片的關鍵,具備先進的TSV和SiP封裝工藝的廠商將受益。

玻璃加工至關重要,工藝難度大,良率問題是瓶頸

對於電容式UnderGlass指紋識別,目前非常大的困難在於玻璃挖槽的良率問題,因為現如今的手機正面2D玻璃非常薄(0.5mm左右),2.5D玻璃為0.7-0.8mm,直接進行挖槽的話,極容易造成玻璃的損壞。

手機越來越薄是趨勢,這也是手機的重要賣點,因此各大廠商競相追逐更加薄的蓋板玻璃,目前普通的手機2D蓋板玻璃厚度在0.5mm左右(2.5D玻璃為0.7mm左右)。根據我們前文的分析,如果采用玻璃挖盲孔(正面或背面)的方式來實現指紋識別的話,為了保證電容式指紋識別的效果,需要將玻璃挖出0.2-0.3mm的方形盲孔,同時,玻璃在減薄之後,剩下的部分厚度僅為0.2-0.3mm,玻璃槽面的平整度、直角的弧度、鍥邊的垂直度對於指紋識別的最終效果影響極大,是最關鍵的幾個因素,這對於玻璃加工的要求非常之高,遠高於目前玻璃加工企業的良率保證水平。

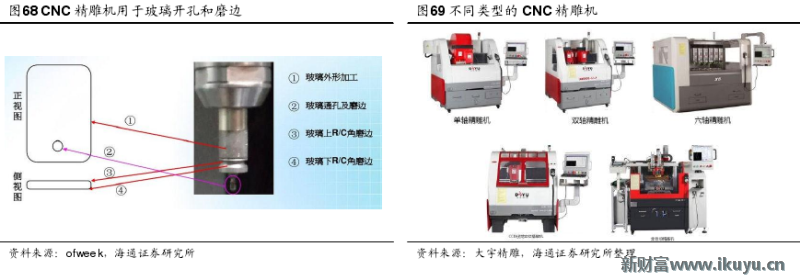

對手機玻璃進行開孔和磨邊的主要設備是CNC精雕機,目前大多數CNC產品的尺寸精度為0.01mm,崩邊量不大於0.01mm,如此的精度對於玻璃挖盲孔而言是不夠的。

3D玻璃受到追捧,已經開始大規模應用。智能手機外殼材料經歷了塑料、金屬、玻璃的發展過程。目前主流的旗艦手機大多正面采用2D/2.5D玻璃、背面為金屬機身。三星2016年發布的GalaxyS7Edge采用了3D曲面玻璃的外觀設計,被稱為是當前顏值最高的手機,並受到了市場的熱捧,一季度GalaxyS7/Edge銷量達到1000萬臺。

2D玻璃蓋板或外殼是普通的平面玻璃,而2.5D玻璃蓋板或外殼正面是平的,但邊緣部分向下凹陷成一個弧形,3D玻璃蓋板或外殼的整個正面都會發生彎曲,凸出向外。

對於2.5D和3D來說,在玻璃上挖盲孔是更加困難的。普通的2D玻璃是完全平面的,而2.5D和3D玻璃時經過熱彎處理之後,玻璃的厚度已經變的不均勻,在這種情況下,繼續進行挖孔的話,更加難以控制槽內的平整度和垂直度。

綜上所述,我們認為,在電容式UnderGlass方案中,玻璃加工的重要性越發的明顯,玻璃加工的良率將直接影響指紋芯片的效果和成本,具備高品質、高技術玻璃加工的公司將顯著受益。

芯片設計和算法是識別效果的核心因素

由於電容式識別方案在原理上,其信號是難以穿透玻璃的。盡管指紋識別芯片設計公司詳盡一切辦法(包括成功添加射頻功能),使得指紋信號勉強可以突破0.1mm厚度的藍寶石/玻璃/陶瓷,但是檢測到的信號是非常弱的,識別的算法仍然是至關重要的。

對於電容式UnderGlass方案而言,指紋信號需要穿透的玻璃厚度為0.2-0.3mm,傳統的電容式算法是無法回收足夠信噪比的信號。除了要提升驅動IC的信噪比外,軟件算法的knowhow更重要。算法方面的另一個難點則是由於圖像距離變遠,圖像是比較虛的,如何讓圖像變得更清晰?這里涉及圖像預處理的問題;另一個則是圖像匹配的問題,由於圖像質量比前一代的要差,圖像匹配就會變得更困難,這里算法就更複雜了。

例如,國內的匯頂科技,就針對IFS方案專門開發了自適應深度傳感技術和可變增強圖像處理技術。

因此,全新的方案需要指紋識別芯片設計與算法公司,在信號處理、信噪比改善方面花費非常大的精力和投入,才能夠保證識別的效果和體驗。

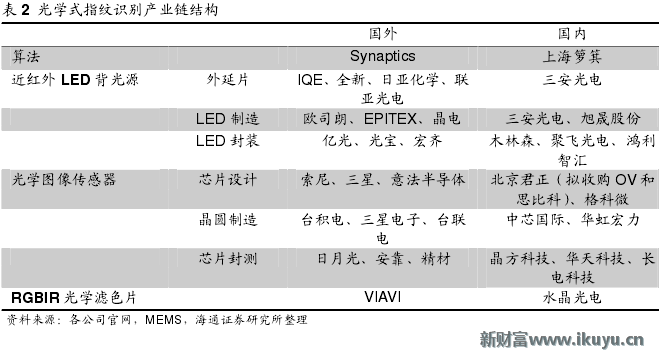

未來光學式指紋識別產業鏈分析——紅外LED光源+CIS為核心

對於未來的光學式UnderDisplay指紋識別方案,產業鏈與電容式方案將大為不同。出於信號信噪比的考慮,為了與手機顯示屏中的RGB可見光相區分,同時減少環境光線的幹擾,光學式指紋識別將采用近紅外光的光源。類似於虹膜識別、主動式人臉識別的產業鏈結構,整個產品的核心除了算法之外,在硬件端最重要的變化,就是多了近紅外光源、光學器件(RGBIR濾色片)、圖像傳感器等。

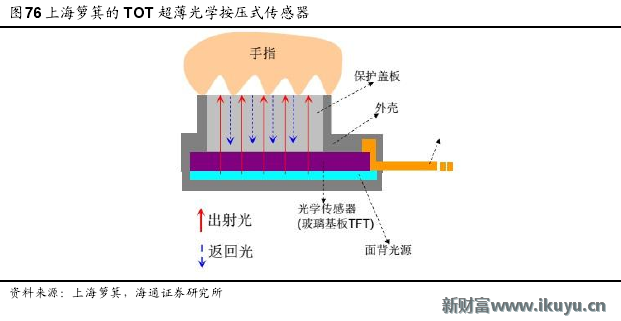

例如,與新思合作的上海籮箕技術有限公司,目前在光學式指紋識別方面走在前列,其推出的TOT超薄光學按壓式傳感器,相比於傳統的棱鏡式全反射指紋傳感器,更加適合智能手機,並且未來有望成為光學式UnderDisplay指紋識別的佼佼者。其中,在硬件方面最大的變化就是多了背光源和基於玻璃基板的光學傳感器。

因此近紅外LED光源提供商、光學濾色片供應商和光學圖像傳感器廠商將顯著受益於本方案。

對於更加高端的InDisplay光學式方案,產業鏈將發生更大的變化,此時將不再需要指紋識別芯片這個概念,因為指紋識別傳感器已經於顯示屏幕融合為一體。

正如我們在前文的分析,蘋果公司已經計劃在OLED和MicroLED顯示屏幕的發光層內加入具備指紋識別功能的傳感器,形成“交互像素”,即在每一個傳統的RGB像素點旁邊添加指紋識別像素點(包括近紅外發射與接收),形成單個像素點為RGBIRSIR的結構。此時,整個產業鏈將形成以顯示屏幕制造商為核心的格局,由顯示屏幕制造商,聯合近紅外光源供應商和圖像傳感器廠商,共同實現“RGBIRSIR交互像素”顯示屏幕的生產。

未來超聲波式指紋識別產業鏈分析——壓電陶瓷與MEMS為核心

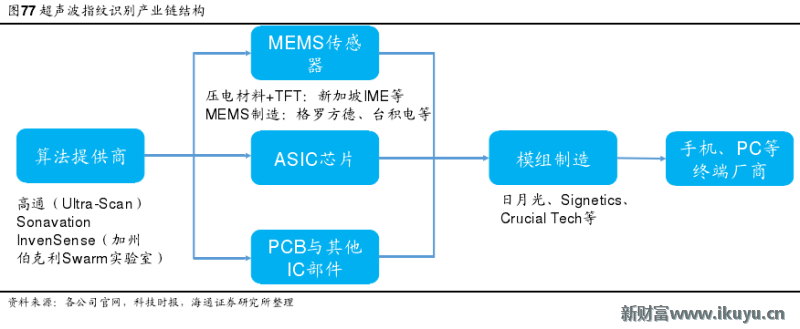

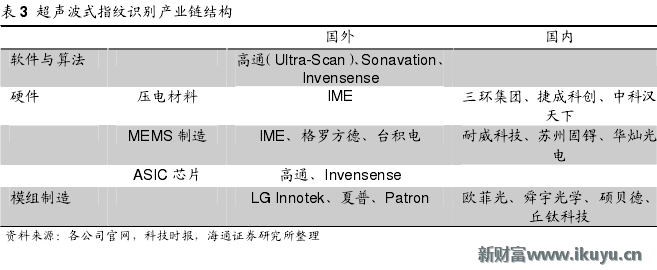

整個超聲波指紋識別產業鏈可以劃分為三大部分:算法、硬件和模組制造。

(1)算法方面

成熟的技術方案主要掌握在少數大廠手中,如高通旗下的Ultra-Scan,與蘋果合作的Sonavation,芯片大廠Invensense,國內公司還不具備相應的技術實力。

(2)硬件方面

主要包括MEMS超聲波傳感器、ASIC芯片、柔性PCB板和IC分立器件等。其中,MEMS超聲波傳感器主要部件為超聲波發射層與接收層(壓電材料)和TFT(薄膜晶體管)電路層。

1)壓電材料

目前,高通采用的是PVDF有機聚合物壓電材料,InvenSense采用的是AlN壓電陶瓷,Sonavation采用的也是壓電陶瓷材料。PVDF的功耗低,適合移動終端,但是效率和頻率都低於壓電陶瓷材料,器件性能一般。而壓電陶瓷材料,如AlN、PZT、ZnO等,產業鏈相對成熟,器件的響應效率高。其中,AlN聲速高、熱導率高、損耗低、可以與CMOS工藝兼容,因此比較利於實現聲表面波器件的高頻化、高功率化、高集成化,是潛力材料,現在的問題就是相比於PZT、ZnO的壓電系數偏低。

在壓電陶瓷材料方面,國內公司有三環集團、捷成科創等,其中在最佳的AlN壓電材料方面,目前國內參與的公司或機構較少,清華大學微電子學院在AlN方面具備一定實力,北京中科漢天下正在建設AlN生產線,計劃用於FBAR濾波器。

2)MEMS制造

MEMS超聲波傳感器是由大量的超聲波傳感器陣列構成,技術難度大,壁壘高,主要通過MEMS和CMOS工藝結合的形式進行制造和封測。因此具備MEMS設計、制造和封測技術的廠商將顯著受益這一些市場。

目前Invensense的MEMS超聲波傳感器主要是新加坡IME+格羅方德代工,其中新加坡IME負責AlN壓電陶瓷的研發,格羅方德負責MEMS的量產。

3)ASIC芯片

由於具備3D指紋圖像信息采集,甚至有望實現皮膚組織結構和血管內血流信息采集,因此超聲波指紋識別對圖像的處理要求更高,這使得高通等公司直接在其技術方案里集成了專用的ASIC芯片。

(3)模組制造方面

由於超聲波指紋識別技術還沒有大規模商業化普及,高通的技術方案剛剛被小米采用。因此,在模組制造方面,國內公司還不具有相關經驗。但是,在電容式指紋識別領域,國內公司舜宇光學、歐菲光、丘鈦科技、碩貝德等已經積累了豐富的指紋識別模組制造經驗,有望在未來的超聲波指紋識別市場中受益。

(完)

股市有風險,投資需謹慎。本文僅供受眾參考,不代表任何投資建議,任何參考本文所作的投資決策皆為受眾自行獨立作出,造成的經濟、財務或其他風險均由受眾自擔。

Next Page