「合資就像吸鴉片,吸了一口就戒不掉了」 合資車企股比解禁漸露曙光

http://www.infzm.com/content/98872外資在合資車企所佔股比不得超過50%的政策限制正在鬆動。圍繞這一話題,坐享紅利多年的國有車企宣稱不能放開,吉利這樣的民企則疾呼早就該放開。雙方的理由都是為了中國成為汽車強國,但各自主張的路徑截然相反:一條是繼續保護,一條是放開競爭。

放開一根拄了30年的枴杖有多難?看看中國國有汽車企業集團代表們對於放開合資車企股比限制的態度就知道了。

在中國汽車工業協會(以下簡稱中汽協)2014年2月底組織的一次「建設汽車強國戰略研討會」上,一汽集團副總經理吳紹明、長安集團副總裁杜毅、廣汽集團總經理曾慶洪都表達了一個相同的意見:合資股比限制(外方在合資車企中的股權比例不能超過50%)現在肯定不能放開。

三個多月前,商務部對外投資與合作司商務參贊陳林的一番公開發言,讓「放開合資股比」的話題再度被熱議。陳林表示,「考慮到與貿易國的雙邊關係,合資股比放開的可能性完全存在」。

2014年3月4日晚,在汽車界「兩會」代表委員座談會上,工業和信息化部部長苗圩表示,鑑於中國加入TPP(跨太平洋夥伴關係協議)的談判,汽車合資股比開放面臨壓力,在工信部所管轄範圍內,如鋼鐵、化纖等,會分時段有序放開合資股比,「汽車業會往後放一放」。

至此,從2013年10月開始發酵的這一波關於「放開合資車企股比50︰50限制」的討論終於有了說法,只待政策正式公佈時間。據一位知情人士透露,它很有可能會在新版《汽車工業產業政策》裡出現。

合資公司就像金礦

合資股比限制政策,對中外雙方股東究竟意味著什麼?

2003年11月,日產總裁卡洛斯·戈恩在東京車展上直言,合資車企外方提供產品和技術,而中國合作夥伴除了提供低成本勞動力和銷售渠道外,對實際經營和管理的貢獻幾乎為零。這句話在當時引起很大轟動。

在汽車評論員張志勇看來,「中國合資企業雖然中方是50%或者更多股份的股東,但實際是代工廠,與富士康之類代工廠的不同在於獲得了持股分紅。中方只是因為政策,而非實力獲得權益,本質上我們是沒有話語權的」。

合資直接引進產品生產銷售,風險小利潤高。以2012年為例,根據財報披露,長安汽車(股票代碼:000625)淨利潤為14億元,這其中長安福特貢獻的淨利潤為16億元,這意味著若沒有長安福特輸血,長安汽車的淨利潤為負數;華晨中國(股票代碼:01114.HK)也是如此,2012年淨利潤為22.37億元,其中華晨寶馬貢獻純利潤23.25億元;一汽和上汽並未披露其合資公司盈利情況,不過大眾集團年報披露,其2012年在華業務利潤為36.78億歐元(約合339億人民幣),這大致佔到了一汽(406.0億元)和上汽(207.52億元)當年利潤之和的一半。

談定一家合資公司等於找到一個金礦,各家國有車企爭相合資,但是在自主品牌方面缺乏動力。「這麼多年了,我們一個能在世界上有競爭力的汽車企業品牌都沒有,可我們起步並不比韓國晚,為什麼?」2012年9月,原中國機械工業部部長何光遠在一次公開活動中接受媒體採訪稱,「合資就像吸鴉片,吸了一口就戒不掉了」。

當桑塔納實現百分百國產化後,中方提出要聯合開發下一代產品,被告知無須開發,同期海外市場已經有桑塔納5了,這時國人才意識到汽車研發的問題;而直到加入WTO,才認識到股權的重要性。

1994年和2004年的汽車產業政策,都沒有自主品牌的說法,中國汽車流通協會常務理事賈新光對南方週末記者表示,中國對於合資的認知是一步步來的。「1980年代那些領導人都說了,合資要以我為主,技術要為我所用,同時開發問題要考慮。但是企業都是一幫逐利之徒,利益最大化,哪有好處往哪裡走,對長遠問題很少關注。」

「一種非常自然的演進」

多年來,合資車企的股比問題,只要一有風吹草動,就會引發無限聯想。

2010年10月,國務院發展研究中心副主任劉世錦在中歐汽車產業高峰論壇上,回答合資車企股比是否放開的提問時表示,「大家都在共同、公平的市場上競爭,對大家最終都有好處。」這被解讀為「支持合資股比放開」。儘管事後遭到他本人的否認,關於股比調整的討論卻早已蔓延開來。

剛開始合資的時候,股比意味著利潤與風險並存。但隨著中國市場的擴大,股比僅僅意味著利潤。最希望放開股比限制的,自然是外方,但是最終決定權在中國政府。

一汽大眾是目前合資車企中延續最初60︰40持股比例的一家,大眾多次試圖增持股比至50%,並不斷向媒體放風。2013年9月,大眾集團的CEO馬丁·文德恩首次對德國媒體表示要增持一汽-大眾股權至50%。

2013年10月,在一汽-大眾佛山工廠一期項目投產儀式結束後,大眾集團董事會成員、大眾中國總裁兼CEO海茲曼向媒體確認了大眾汽車正在同一汽進行股比重置談判的消息。

中國的車企股比限制政策也頻繁受到外部的壓力。2013年9月,中國歐盟商會發佈《歐盟企業在中國建議書2013-2014》,第10次就中國合資車企的股比提出異議,建議中國允許外商突破在合資企業中股份不超過50%的限制,並取消「2+2」政策法規(國外投資者最多只能設立兩家乘用車和兩家商用車合資企業)。

歐盟商會於2000年10月19日成立,是歐洲在中國的重要非政府性遊說組織,其創始成員包括大眾、戴姆勒等車企。歐盟商會認為,從管理角度來看,強制性50對50的合作關係不利於生產效率,也違背了市場經濟發展原則。

在2013年秋天召開的全球汽車論壇上,福特首席執行官穆拉利認為,股比開放是一種非常自然的演進。「我們希望看到放開的資本市場,我想,這對中國消費者是件好事。」在眾多贊成或反對股比開放的聲音中,穆拉利是唯一一個提到股比開放對消費者有好處的。

新近這一輪關於合資股比調整的討論,出人意料地來自中國政府,最早是由商務部引爆的。

2013年10月,商務部對外投資與合作司商務參贊陳林在全球汽車論壇上第一次公開談到整車合資股比問題,「考慮到與貿易國的雙邊關係,合資股比放開的可能性完全存在。」隨後,商務部新聞發言人沈丹陽表示:將進一步放開鋼鐵、化工、汽車等一般製造業領域的外資准入,包括外資在註冊資本、股權比例、經營等方面的限制。

在賈新光看來,各個政府部門都在積極研究怎麼更快推進全球化融入全球經貿體系,而汽車業的國有企業代表還沒研究就說不能放開,「我覺得汽車工業一點改革氣氛都沒有」。

他對南方週末記者表示,「這次改革不是你想不想放的問題,你說股比不能放開,就是表示你不能擺脫合資,擺脫不了合資又不想放棄主導權,哪那麼容易?」

商務部的主動,與中國正在進行的區域貿易協定談判相關,同時還因為十八屆三中全會決定第24條指出:「放寬投資准入。統一內外資法律法規,保持外資政策穩定、透明、可預期」、「進一步放開一般製造業」。

2014年2月18日,國務院新聞辦公室舉行新聞發佈會,工信部運行監測協調局局長、新聞發言人肖春泉在答記者有關汽車合資股比問題時也表示,「落實好三中全會精神(開放一般製造業),工信部將會同有關部門,加快研究制定具體辦法,科學修訂汽車產業發展政策。」

十天後,廣州汽車集團股份有限公司總經理曾慶洪在中汽協組織的建設汽車強國戰略研討會上透露,據可靠消息,合資股比開放的具體措施已上報,正等待國務院審批。目前確定的方案是開放部分合資股比,比如在新疆等地率先開放。

張志勇對南方週末記者表示,放開合資股比的大背景,不是汽車業本身,而是國民經濟發展、改革開放深化、國際經濟合作深化的需要,要讓中國資本更容易地走出去,也得讓外國資本更好地走進來,這也許需要汽車業做出犧牲,但最後還是為了更大的國民經濟利益。

從1983年中國第一家合資車企北京吉普誕生起,中國合資汽車的歷史已逾30年。 (CFP/圖)

「誰說要放開股比, 誰就是大漢奸」

「誰說要放開股比,誰就是大漢奸。」2013年10月,中國汽車工業協會(以下簡稱「中汽協」)副秘書長董揚在2013全球汽車論壇上說。

「他們是愛國者,吉利是漢奸嗎?」這是民營汽車企業吉利集團董事長李書福在2014年3月初就股比開放問題的回應。

在「漢奸論」之後,董揚在中汽協的個人博客中接連更新了三篇文章(《汽車不能再放(2014年1月2日》、《再談股比(2013年12月2日)》、《中國品牌是核心利益(2013年11月18日)》)。

2014年2月13日,中汽協在每月例行新聞發佈會上發佈《中國汽車工業協會不同意放開汽車整車生產領域外資股比限制的意見》。兩週後,中汽協再度組織召開「建設汽車強國戰略研討會」,就放開合資股比提出反對。中汽協在反對汽車合資股比討論中可謂不遺餘力。

「汽車召回他們反對,汽車三包他們也反對,合資股比調整他們還反對,協會只代表大國有集團說話,並不能代表汽車行業,還以二政府自居。」一位汽車業內人士對南方週末記者表示。

作為2014兩會政協委員,李書福此次遞交的一份提案是關於出租車業改革。他認為,當前北京、上海等地出租車採購偏向本地合資品牌,而不首要考慮本土品牌,根本原因在於維持多年的50︰50汽車業合資模式。政府傾向於投放當地生產的出租車,因為當地企業有50%股份。在李書福看來,如果放開股比限制,本土企業和外國企業沒有關係,屆時出租採購將把外國企業的利益先排除出去,只留本土企業相互競爭。

在中國,合資車企享受了16年的「超國民待遇」,譬如可以在《外商投資產業指導目錄》、開發區內生產型企業外資政策等框架下享受企業所得稅、進口設備稅收減免等優惠政策(直到2010年才實現內外資統一)。但同為車企,民營代表吉利曾經遭遇各種政策壁壘。

1998年吉利第一輛吉利豪情下線的時候,因為中國政府明確建設中國汽車工業「3+6」的產業格局,不允許民營資本造車,他們拿不到合法的「出生證」,當時外資卻可以通過合資的方式在中國造車,大型汽車公司幾乎全部進入中國。

2010年吉利集團在收購沃爾沃轎車公司100%股權之後,沃爾沃仍被認為是外資,作為沃爾沃國產化的前提條件,吉利控股和其全資子公司沃爾沃汽車必須要組建合資公司,這一合資項目的審批耗時三年,李書福自嘲為「自己跟自己結婚,自己跟自己簽合同,自己跟自己合資」。

外資選擇的合資對象都是大型國企,合資與民企無關。為什麼李書福作為民企反而主張放開合資股比?

汽車媒體人程遠對南方週末記者表示,「因為合資中方股東有強大政府資源,可以搞政府公關把政策變了味。」本來合資自主品牌是真正要跨國公司拿出核心技術來做研發,但是由於有合資中方的幫忙,現在合資自主品牌全都變了味,它們都拿一個落後的被市場淘汰的產品稍微改頭換面冒充合資自主,然後放手發展跨國公司品牌。

程遠分析,李書福競爭不過國有大集團,與其讓合資中方幫著跨國公司打他,還不如放開股比讓他單槍匹馬和跨國公司競爭,他覺得他還未必會輸。

要合資還是要自主?

在2013年慶祝一汽建廠60週年的一個座談會上,工信部部長苗圩提出,實現汽車強國需要具備三個要素:第一,要掌握世界領先的關鍵核心技術;第二,要有一批具備國際競爭力的企業和知名品牌;第三,學會利用兩種資源、兩個市場。

現在看來,這個目標還很遙遠。

2014年前兩個月,中國乘用車的銷量達到315.9萬輛,比歐洲最大的汽車產銷國德國2013年全年的銷量(295.2萬輛)還要多。不過,德國這一銷量中72%來自其本土汽車製造商,而中國這300多萬輛裡本土品牌只佔到38.4%。

2014年3月10日下午,中汽協在例行新聞發佈會上公佈的數據顯示,2014年前兩個月裡中國乘用車銷量同比增長了11.3%,其中中國品牌卻同比下降了1%、市場佔有率更是同比下降了4.8%。自2013年9月以來,中國品牌的市場佔有率同比出現4%左右的降幅,已經持續6個月。

原定在2006年面世,但最後並未出台的《中國汽車產業「十一五」發展規劃綱要》,曾在討論稿中明確提出「自主品牌乘用車國內市場佔有率要提高到60%以上」。如今市場情況正相反,合資汽車品牌佔據了約60%的市場份額。

苗圩雖然表態汽車「還是要再保護一段時間」,同時也表示「時間是有限的,資源是有限的,不可能面面俱到;但自主品牌也必須盡快培養能與跨國公司競爭的能力」。

賈新光對南方週末記者說:「還要保護到什麼時候?想要在保護中讓自主品牌長成,不可能。競爭力只能在競爭中形成。」

在此前的汽車強國戰略研討會上,參會的四家國有車企代表都表達了延緩放開股比時間的願望。張志勇則認為,反對與支持股比開放的兩方都說是為了自主品牌崛起,可兩方都錯了。自主品牌弱勢的原因很多,但絕不是因為合資的存在。如果把國企改革完成,那麼合資車企的存在反而是個利好,因為有利潤來源,對發展自主品牌如虎添翼。

三年前,程遠是反對合資股比放開的,現在他卻認為不放開股比,除了合資企業中方能得到利潤外,對建設發展所謂汽車強國沒有幫助。過去合資是為了要技術、人才、資金。現在,資金對中國並不是難事,而過去30年中國從合資公司得到的都是一般通用技術,現在從很多途徑都可以得到,「合資沒有什麼用了」。所以,問題的要害不在股比,而在是否終止合資。

目前中國自主品牌汽車主要由三部分構成:一是靠合資車企輸血的國有汽車企業集團的自主品牌汽車;二是完全靠自主發展起來的民營車企,如長城、吉利、比亞迪等;三是合資車企推出的「合資自主品牌」,如廣汽本田的「理念」、東風日產的「啟辰」以及上海通用五菱的「寶駿」等。

國有車企的自主品牌和外資品牌競爭,恐怕很難勝出。程遠對南方週末記者表示,一汽聲稱投資一百多億建設自主品牌,紅旗能和奧迪競爭嗎?

儘管上汽也號稱400億投入自主品牌,但其自主品牌2013年只賣出20多萬輛,而上海大眾同期銷量就增加了30萬-40萬輛。照這樣勢頭髮展,合資企業會越跑越快,大眾已經在中國建設了13個廠,目標是2018年規模增長到400萬輛。

「一個品牌一旦到了400萬輛規模,它的平台、成本優勢會到何種地步?中國自主車企怎麼能趕得上呢?」程遠認為,在合資繼續的情況下,自主品牌幾乎沒有發展空間。而沒有自主品牌,就談不上汽車強國。中國汽車工業有兩條路:要麼終止合資、全力以赴扶持自主品牌,要麼不再提汽車強國。

定向增發4:掘金定增解禁股 獵手11-hawk

來源: http://xueqiu.com/1339778771/32246503

自從推出《市值管理系列》文章,大家反應熱烈,許多網友跑來咨詢我,我也從中發現有些網友對如何使用該部分的知識存在誤區。

誤區一:錯把市值管理當成決定股價的唯一因素

我在《教你如何選出10倍牛股(下篇)》(

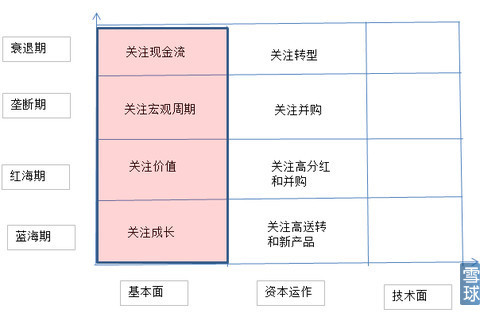

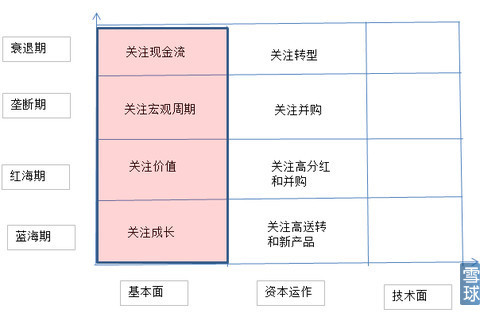

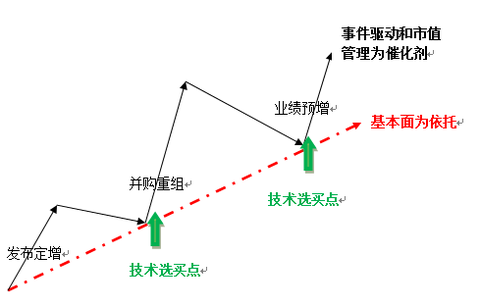

http://xueqiu.com/1339778771/31728056) 里已經給出個股分析框架。我的研究體系從兩個維度來審視個股:一個維度是行業發展階段,另一個維度是個股的三個面(資本運作、基本面、技術面)。 我將一個行業(概念)劃分為幾個階段:萌芽期、藍海期、紅海期、壟斷期、衰退期。劃分依據就是市場的普及率(滲透率)。個股的三個面:每個面的作用不一樣,基本面的作用是充當股價安全墊,決定了股價最低可以跌到哪里。資本運作起到杠桿的作用,可以將個股的漲幅擴大幾倍。技術面是拿來擇時的,一個股票基本面再好也並不代表任何時刻都能買進,什麽時候買進就要靠技術分析來決定。於是兩個維度一疊加就形成了下面的4X3格子圖:

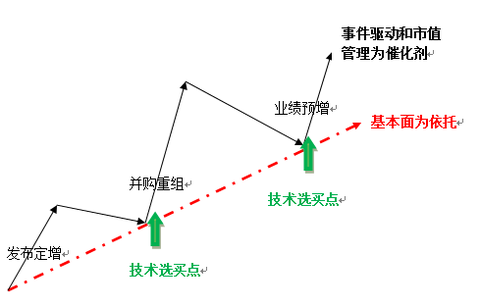

在具體操作中,假如你是打算做長線,那麽你更應該關註基本面。然後根據行業所處的階段,選擇具體應該關註的指標,例如處於藍海期就關註該公司的成長性指標。假如你發現該股出現市值管理的積極信號,就加倉。但加倉也不是馬上加,而是根據技術分析,選擇一個最佳的買入點。當然,你也可以完全忽略掉市值管理和技術分析,做一個純粹的價值分析擁護者。

假如你打算做波段,那麽你更應該關註事件催化劑(市值管理屬於事件驅動投資),在出現市值管理事件時,你可以忽略掉基本面的利空因素,畢竟你沒打算長期持有該股,在他利空因素浮現之前,你早已勝利大逃亡。

假如你是做短線,那麽你更應該關註技術分析,市值管理可拿來做參考,基本面完全可以忽略。

誤區二:誤以為只要有市值管理就能隨時買入。

許多網友跑來問我XXX股的定增方案好不好,值不值得買。我一看,方案都是幾個月前公布的,幾個月下來股價已經漲了50%,這種情況下,我很難答複。市值管理作為一種事件驅動型投資,買入時機具有時效性的,錯了某個具體時點,就不能靠市值管理來簡單判斷能否買,只能靠技術分析來判斷股價的阻力與支撐情況,從而決定是否可以買入。例如定增公告時你不買,後面幾周內已經大幅飆升,此時就意味著你已經錯過了定增公告的買入時機(除非他沒大漲,就屬於第三篇文章里提到的“第二種情況:定增公布前沒漲+定增公布後沒漲+大股東積極認購”,就可以買)。假如你已經錯過定增公告的買入點,那麽就只能等“跌破定增時的買入機會”,假如沒出現跌破定增,那麽就只能等“定增解禁時的買入機會”。

誤區三:誤以為我關註的票會漲

我放在關註欄的票都是一些基本面已經爛到無可救藥的公司,他們的股價遠遠跑輸大盤,大家都不去關註這些票。我放進來是為了觀察他的重組並購動向,押註他通過並購或重組烏雞變鳳凰,這種事情快則半年,慢則兩年,因此只適合大規模資金潛伏,不適合散戶跟進(除非你有耐心等1-2年)。

Part4定增解禁時的掩護出逃

在定增實施前,大股東往往會給予參與者“保底承若”,一般都會承諾穩賺20%以上。因此當這些參與者開始進入解禁期時,大股東就要兌現他之前的承若,將股價拉高讓他們出逃。解禁期一般指解禁前6個月到解禁後6個月,這個階段往往是大股東積極拉擡股價的時期,具體每家公司何時開始拉,則沒必然規律,大部分案例都是集中在上述時期(解禁前6個月—解禁後6個月)。這段時期往往是股價漲幅最大的時期,有的股票甚至會在短短6個月內翻倍,非常值得參與。下面將給出掘寶線路圖,掘寶行動應當在解禁前6個月就開始挖,而不能等到解禁期才開始。

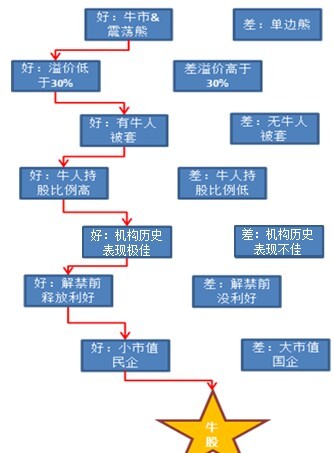

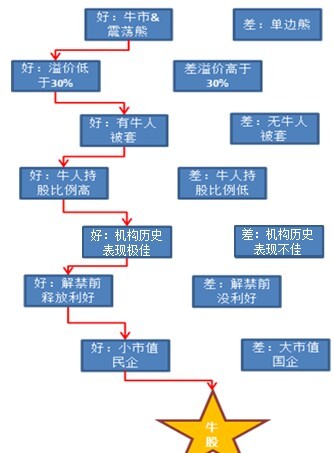

指標一:當前股價是否高於定增價30%以上?

假如當前股價已經遠遠高於當初的定增價,就意味著大股東不需要護盤,那麽參與價值就大大下降。假如當前股價低於30%以下,那麽大股東一般都需要把股價拉高,當前價離定增價的差距越大,參與價值越高。

指標二:有沒有牛逼的人被套?

牛逼的人包括:高官、著名PE、著名私募、牛散、創業小夥伴、三姑六婆。前面幾種類型之前已經討論過,不再累贅,只簡單說一下後面兩種。創業小夥伴指的是跟隨老板一起打下江山的功臣,假如他們參與了定增,那麽老板往往會讓他們賺錢離開。例如一些高管會在外面成立一家公司,然後參與定增;又例如某人曾經跟老板合夥經營過幾家公司,之後沒再合作,現在又突然參與了定增。三姑六婆指的是老板、高管的親戚。

被套的定義是當前股價沒能高出定增價30%以上。

以下機構不屬於牛逼人士,屬於羔羊:券商集合理財產品、公墓基金、社保、不出名的小私募

指標三:牛逼人士的持股比例是多少?

單個投資者(機構)持股比例要超過總股本的1%,幾個類型相似的投資者(他們通常是一致行動的)持股總數量不能低於總股本5%。低於上述要求,大股東往往沒動力掩護他們出逃。具體分類標準如下:1、假如是創業小夥伴,不能低於1%;2、假如是三姑六婆,所有親戚加起來不能低於5%;3、假如是官員馬甲,不能低於1%;4、假如是機構,不能低於5%(與一致行動人合起來超過5%即可)。

指標四:當前市場處於哪個階段?

處於牛市和猴子市,大股東往往很容易就能拉高讓機構出逃。假如處於單邊熊,那麽大股東往往只能等待市場環境變好才拉升,遇到這種情況,大股東會讓定增參與者先不要急於拋售,再多等一段時間再拋,因此股價不一定會漲。假如對方是得罪不起的牛逼人物,並且要急於套現,那麽大股東會通過大宗交易平臺接過他們的貨,而不會通過直接拉升二級市場股價讓他們逃離。牛逼PE機構就屬於這種,他們由於手頭項目非常多,需要馬上挪用資金參與其他項目,一解禁就要走,有些時候甚至還沒解禁就急於把股權轉讓給其他人,由其他人來繼承鎖定期。

指標五:解禁前大股東有沒有增持或發布利好?

為了配合解禁出逃,大股東往往會在解禁前釋放利好消息,有幾類利好應該引起重視:1、大股東在二級市場增持;2、前期高管密集減持,但進入解禁期後,高管突然不再減持了。3、宣布定增預案(掩護前一批定增出逃)。4、業績大幅預增。5、收購公司。

出現以下行為則是不好的現象:1、解禁期內大股東也在積極減持;2、解禁期內出現大量大宗交易信息,並且都是折價交易。3、解禁期內高管在拼命減持。

指標六:民企、小市值

大型國企往往不承諾保底,因此解禁時,市值管理動力比較弱。小市值公司容易操縱股價。因此優先選擇小市值的民企,次優選擇小市值的國企。

指標七:牛逼機構過往歷史運作如何

假如該牛逼機構以往參與的項目都是賺100%甚至300%出局的,那麽我們有理由相信,這次的收益率不會差到哪里去。假如該機構每次都是一解禁就出逃,那麽這次也不會例外。假如他習慣解禁後很長時間才慢慢出局,那麽我們也沒必要急於出局。總之,以史為鑒,熟悉了解這些機構的操作風格,我們就更加容易把握賣出的時機。

下面給出《定增解禁尋寶路線圖》方便大家理解。當然在實際操作中,不可能每次都遇到那麽完美的案例,符合的條件越多越好。

何時賣出?

一般來說,在解禁前都不需要賣出,等到正式解禁後,根據情況來定奪是否要賣出。假如解禁者都是一些“XX投資公司”或券商集合理財產品,他們必定會在解禁的第一時間就賣,假如他們的持股比例加起來超過5%,你也要在第一時間賣。假如是一些戰略合夥人解禁或專門幫公司做市值管理的金融大鱷,他們未必會在解禁後就賣,遇到這種情況,你不必急於馬上走人。等以下信號出現再賣也不遲:開始頻繁出現大宗交易,且折價幅度超過10%。緊著接發布股東減持公告,你看一下減持的人是誰,他還持有多少比例的股份。假如他剩余持股比例為4.9%以上,則需要走人。假如他剩余持股比例為2%以下,則無需太驚慌(同時出現幾個人在減持,則需考慮他們的總數是否超過5%以上)。那種把持股比例剛好降低到4.9%的,通常意味著他後面要把股權全部賣光。為何是4.9%?因為持股比例超過5%,減持時需要發公告。低於5%後就可以不通知交易所,因此許多機構會把持股比例降低到4.9%,方便他們隨時出逃。

定增解禁的案例非常多,因此不再貼圖舉例。我會在另一篇文章里附錄未來半年將要解禁的股票名單,感興趣的童鞋可以從中篩選標的。由於數據采用的是東方財富網軟件,該軟件查找實際控制人數據不是很方便,因此標註該股屬於“國企”還是“民企”時,有時會出現錯誤,讀者需自行糾正。(在通信達軟件按F10“股東研究”一欄里有相應數據)。

教你炒股系列《市值管理篇:定向增發》已經講述完畢。下一章的內容將講述:如何掘寶重組股,歡迎關註。

附與定向增發相關文章鏈接:

市值管理綜述:

http://xueqiu.com/1339778771/31925345定向增發第一篇:

http://xueqiu.com/1339778771/31969691定向增發第二篇:

http://xueqiu.com/1339778771/32030361定向增發第三篇:

http://xueqiu.com/1339778771/32154302近期解禁個股名單:

http://xueqiu.com/1339778771/32232453定增收益率統計(作者

@億利達 ):

http://xueqiu.com/2164183023/32153103有價值的定增個股統計(作者

@柯中 ):

http://xueqiu.com/5243796549/32149031特別聲明:

轉載務請註明以下出處,否則視為侵權:“本文來自雪球網,作者:獵手11-hawk 更多精彩教程文章請關註本人的雪球賬號或關註個人微信號:hawk11hawk”

@方舟88 @今日話題

美國原油出口或解禁 亞洲公司忙布局

來源: http://wallstreetcn.com/node/211807

隨著美國國會開始討論是否增加石油出口額度,來自亞洲的買家開始積極在美國布局。

過去兩年,日本第二大原油貿易商Mitsui & Co將其休斯頓的員工數量翻了一番。日本Cosmo Oil有限公司在休斯頓新開設了一個辦公室,而韓國SK Innovation公司也加強了在該地區的部署。

目前,它們僅被允許購買一個叫凝析油的產品,這是一種超輕質原油,約占美國原油總產出的8%。不過,如果國會終結石油出口禁令,其將準備購買更多的原油產品。

這些公司紛紛轉移至休斯頓,反應出了OPEC所面臨的挑戰。

美國原油產量井噴式的增長搶走了OPEC的傳統客戶,原油基準價格下跌。

OPEC成員國正給予客戶大幅的折扣來搶奪市場,這引發了人們對價格戰的猜測。

KBC Energy Economics資深市場顧問Ehsan UI-Haq向彭博新聞社表示,

亞洲一直非常依賴中東,不過現在煉油廠看到了從美國進口的可能。盡管美國目前不出口除了凝析油以外的原油產品,但這將是一個機會。

1975年,美國國會通過石油出口禁令。當時,阿拉伯限制石油貿易,降低了全球原油供給,使得石油價格翻了4倍,並導致了美國的原油短缺。現在,頁巖油等一系列新技術使得美國原油產量井噴,產量創下歷史新高。國會正面臨公眾呼籲放松限制的壓力。而亞洲對此興趣甚濃。

能源分析師、普利策獎獲得者Daniel Yergin表示,

對石油出口的禁令是1970年代的產物。美國仍然是原油的凈進口國,但是進口數量將下降。出口一個等級的原油,進口另一個等級的原油將有助於平衡市場。

美國國會眾議員Joe Barton昨日提交了法案,希望可以廢除所有原油出口禁令。

Mitsui的能源策略部經理Tomohiro Sunada向彭博新聞社表示,

Mitsui希望可以參與美國的原油出口業務,這將幫助亞洲分散目前集中於中東的供應。

Sunada表示,該公司正在提升運往亞洲超輕原油的裝船量,並擴大其海灣地區的業務。

日前,中東占到了日本原油進口量的83%,韓國原油進口量的87%。

(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

按照合同簽訂時亞洲LNG價格,自由港公司每份合同大約價值在16億美元/年。這無疑激起了美國其他天然氣生產商出口的慾望。

按照合同簽訂時亞洲LNG價格,自由港公司每份合同大約價值在16億美元/年。這無疑激起了美國其他天然氣生產商出口的慾望。