- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

SENSE隨筆140403 創意從何而來(二) 液態網絡 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2014/04/03/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86140403-%E5%89%B5%E6%84%8F%E5%BE%9E%E4%BD%95%E8%80%8C%E4%BE%86%E4%BA%8C-%E6%B6%B2%E6%85%8B%E7%B6%B2%E7%B5%A1/SENSE隨筆140403

創意從何而來(二) 液態網絡Liquid Networks

By Thomas

緊接上篇申述了 “創新的七項條件” 的首項「鄰近的可能性adjacent possible」,本文討論另一項促進創新的條件—「液態網絡liquid networks」。

一般形容新念頭idea產生的過程, 都會用 “靈光一閃、火花、頓悟、當頭棒喝” 等隱喻,仿佛念頭的產生只是一瞬間爆發的孤立事件。這些隱喻都沒有掌握到要害,事實上念頭是一組網絡。

觀察大腦的思考過程,會發現神經元之間在不停地連接,然後重組網絡。而新念頭之所以能在大腦產生,有兩項先決條件:

第一, 網絡的大小要足夠;

第二,網絡的性質要有彈性plastic。

地球的演變史本身就是一個不斷創新的過程,元素不停碰撞而產生新的物質。過程中有兩個關鍵導致創新:元素連結的能力; 及元素相互碰撞的「隨機化」環境。

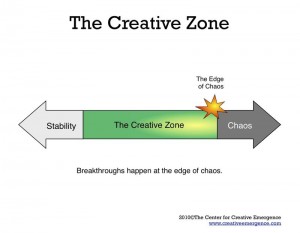

電腦科學家Christopher Langton發現最有創意的系統是處於「混沌邊緣edge of chaos」,一種介乎混亂及有秩序的狀態。 以物理學作隱喻,氣體就是最混亂的狀態,固體就是最有秩序的狀態,而液體則介乎兩者之間。氣體有最隨機性的特質,但點與點之間連結弱,因而趨於混亂。固體有條不紊,但欠缺彈性,不易隨機改變狀態。只有液體兩者兼得,因此「液態網絡liquid networks」是創新的最佳環境。Steve Johnson解釋:「 “液態網絡” 造出一個允許系統探索鄰近可能性的環境;分子間的隨機連結能建立出新的組態,而系統本身又不至於太不穩定而不斷破壞自己新創的作品。」

我們有那些具體環境可以引證這個理論呢? 綜觀人類歷史,社會發展史與創新的關係是個很好的類比。狩獵社會就像氣體一樣,部落之間連系鬆散,欠缺組織。雖然遊團之間可以隨機碰撞,但沒有系統讓知識保存。因此那時期的進步及創新極慢,數百至千年才有一次重大發明(包括思想和政治制度等)。

及至所謂的「軸心時代Axial Age」,社會發展成為較有組織。尤其是希臘城邦制及中國春秋戰國時代,便相當於液態網絡。那時候不同的觀念能夠互相碰撞,新思想不斷誕生。在西方,有希臘各派哲學思想的湧現,在東方則是戰國百家爭鳴,那是人類創造力爆發的時代。然而,到了羅馬以基督教一統思想信仰,秦漢獨尊儒術,社會便進入高度集權的穩定時期,創造力也開始下跌。西方的天主教會層級制與中國的科舉制,便如固體般牢固地鎮壓著創意的產生。史學家也稱西方這時期為「黑暗時代Dark Age」。

及至十四、五世紀,頻繁的地中海貿易孕育了義大利半島分立的城邦。這時期的義大利北部好比一張液態網絡,人口高度流動和商人階級的興起,令這地區從一個太多秩序規範的中世紀文化網跳脫出來。米開朗基羅Michelangelo及達文西Leonardo da Vinci便在這時期釋放他們的創作力,「文藝復興Renaissance」便是誕生於這時期。

這張液態網絡不斷發展,隨著封建制度的消失與民主制度的興起,令整個西方慢慢地進入創造力爆發的現代社會。現代社會的最大特色是自由市場,它不講等級,更網絡化,經濟生產決策權散播到廣大的個人心智網絡中。

反之, 中國明、清二朝的皇權則極度專橫強固,知識分子的地位成反比例削弱,士大夫淪為奴才。專制統治機器空前絕後的發展,令社會結構成為固態,最終令創造力也空前衰敗。

「液態網絡」的觀念令我們重新了解到,創新孕育在一個有系統、而又高度彈性的組織制度和社會環境之內。*** 觀乎現在擁有最多創新的美國,她的民主制度令社會兼具系統及彈性,因而造就了各式各樣創新。其實民主制度本身也是液態網絡社會的產物,它們互相強化, 鞏固著美國社會的創造力。

反觀,出身於儒家文化的企業家往往欠缺民主素養,一般以「家長式」管理企業,強調企業內部「和諧」的重要性。在看似混亂的西式企業會議桌上,往往成就了他們意想不到的發明。日本著名企業顧問大前研一,便經常批評日本企業內「井然有序」的開會方式阻礙了創新。

心理學家Kevin Dunbar在研究創新工作的過程時發現,新發明往往發生在互相質疑與探索的激烈會議裏。他解釋:「一個人的推理結果被另一個人引用到自己的推理去…使研究進行方式在各個層面都有大幅度的變動。」所以建立液態網絡的組織制度,是孕育具創造力環境所不可或缺的。

下一篇將會介紹另一個孕育創意的概念「緩慢的預感the slow hunch」。

以上學理出自:

Steve Johnson《創意從何而來》

液態金屬-改變世界的材料突破! 余曉光

http://xueqiu.com/5277310522/30138405余曉光 澤誠資本 2014年7月$蘋果(AAPL)$

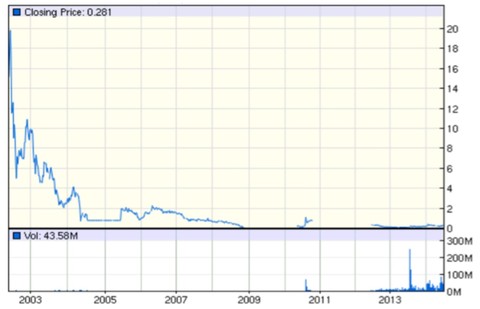

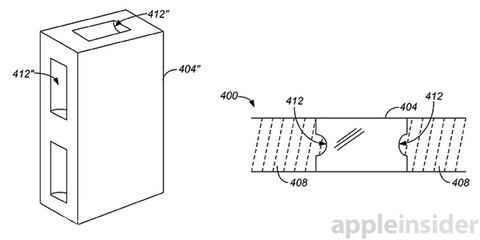

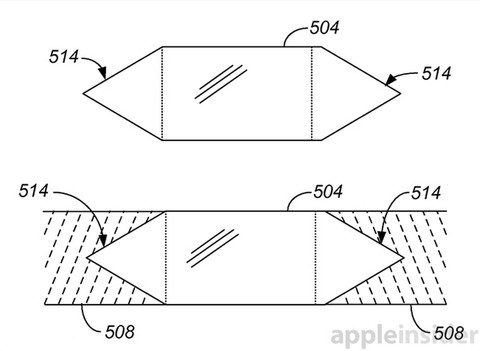

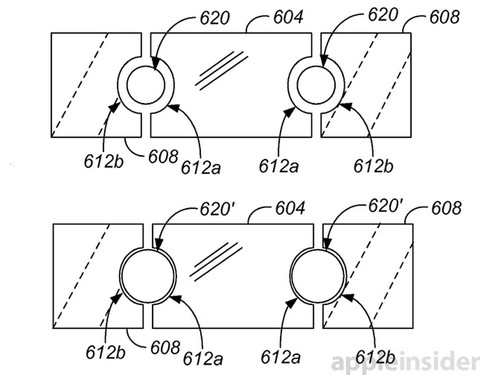

查看原圖液態金屬(LQMT.OTC)這家公司最早是1993年加州理工的一個實驗項目,液態金屬是鋯、鈦、銅、鎳、鋁五種金屬的合金。項目最終在2003年實現了IPO上市,當年市值最高10億美金,股價20美金。因為公司產品長期處於實驗室狀態,股票最終被退到OTC市場交易。在2010年8月,LQMT更換了更有經驗的管理層,並且全部償還了外部負債,在當年還有一件改變LQMT命運的事,就是蘋果(AAPL)支付2000萬美金獲得液態金屬在消費電子產品使用上的授權。根據SEC信息披露,從2010年8月5日開始,公司與蘋果進入「許可證授權期」,在這個期間內,蘋果與公司共同合作液態金屬在消費電子產品中使用的技術。蘋果今年5月向美國證監會 (SEC) 遞交一份文件, 其中顯示蘋果和液態金屬公司已經達成交易, 續簽獨家合約到2015年2月, 這是兩家公司第二次延長合作關係。

查看原圖液態金屬(LQMT.OTC)這家公司最早是1993年加州理工的一個實驗項目,液態金屬是鋯、鈦、銅、鎳、鋁五種金屬的合金。項目最終在2003年實現了IPO上市,當年市值最高10億美金,股價20美金。因為公司產品長期處於實驗室狀態,股票最終被退到OTC市場交易。在2010年8月,LQMT更換了更有經驗的管理層,並且全部償還了外部負債,在當年還有一件改變LQMT命運的事,就是蘋果(AAPL)支付2000萬美金獲得液態金屬在消費電子產品使用上的授權。根據SEC信息披露,從2010年8月5日開始,公司與蘋果進入「許可證授權期」,在這個期間內,蘋果與公司共同合作液態金屬在消費電子產品中使用的技術。蘋果今年5月向美國證監會 (SEC) 遞交一份文件, 其中顯示蘋果和液態金屬公司已經達成交易, 續簽獨家合約到2015年2月, 這是兩家公司第二次延長合作關係。另外公司還有與Engel公司有關於金屬注射機的使用證授權。LQMT擁有「液態金屬高爾夫」公司79%的股票,液態金屬公司對高爾夫公司的專利授權讓液態金屬高爾夫公司可以使用液態金屬合金技術生產整件,銷售推廣產品,和與球場合作銷售零部件業務。(液態金屬在體育用品的特殊性後邊會有討論)

2003年6月,LLPG公司取得液態金屬在珠寶首飾,高端奢侈品產品使用的授權,LLPG公司每一款使用液態金屬的產品公司都會取得相應的授權費,合約有效期到2021年底。2009年3月,Swatch公司獲得公司液態金屬在產品上的使用授權,合約方式與LLPG公司一樣。

公司2013年的收入70%來自一個客戶,2012年大多數收入來自三個不同的客戶,液態金屬公司預計就算未來收入大幅增長,依然會來自少數幾個客戶。(2013年的70%是不是蘋果呢?)

液態金屬的優勢

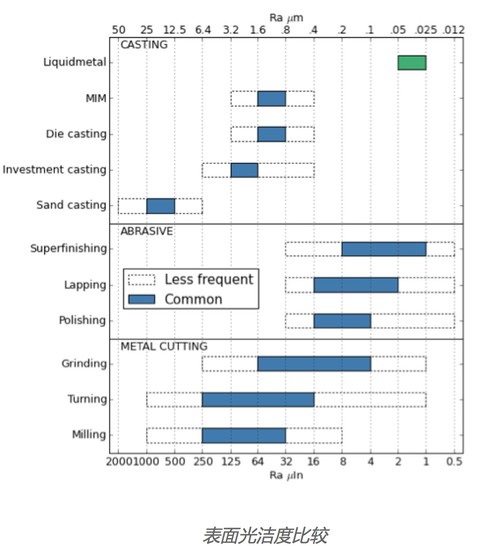

查看原圖

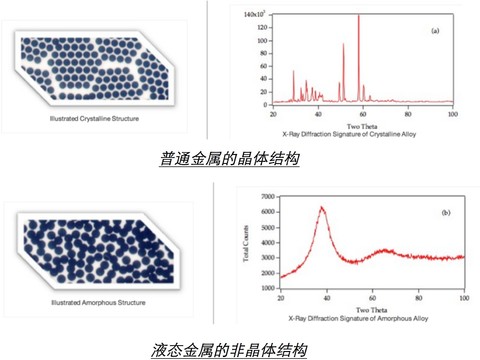

查看原圖液態金屬合金材料擁有獨特的非結晶分子結構,與傳統金屬的結晶結構截然不同,它最大的優勢在於熔融後塑形能力強,由於其凝固過程的物理特性與普通金屬完全不同,使它的鑄造過程更加類似於塑料而非金屬,可以更方便的打造為各種形態的產品。

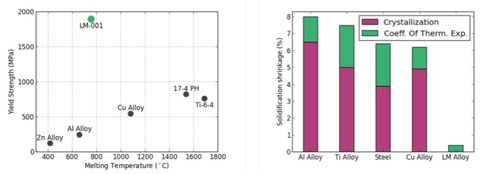

查看原圖液態金屬擁有極佳的熱膨脹係數(上圖綠色)和非晶體的冷卻萎縮優勢,上圖紅色是結晶冷卻時候的金屬體積減量,液態金屬的非晶體結構導致在冷卻的過程中原子之間空間並沒有因為冷卻而發生任何變化。

查看原圖液態金屬擁有極佳的熱膨脹係數(上圖綠色)和非晶體的冷卻萎縮優勢,上圖紅色是結晶冷卻時候的金屬體積減量,液態金屬的非晶體結構導致在冷卻的過程中原子之間空間並沒有因為冷卻而發生任何變化。 查看原圖

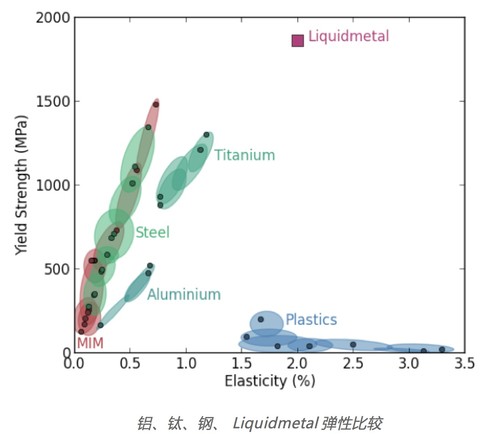

查看原圖液體金屬的其他特性還包括:

1、高屈服強度

2、高硬度

3、優異的強度重量比

4、超高的彈性極限

5、抗腐蝕

6、高耐磨

7、獨特的聲學特性

查看原圖

查看原圖曾經有一個實驗測試液態金屬的彈性。首先製造三個質量一樣的金屬球體,然後通過一樣的玻璃管道垂直落在三種不同的介質底座上,鋼,鈦,液態金屬。球體撞擊在底座之後會反彈,然後繼續撞擊,但每次高度都在衰減直到停止為止。鋼和鈦合金的底座反彈時間持續20-25秒,而液態金屬可以反彈球體1分鐘21秒,甚至最初的幾次金屬球會被彈出管道。

查看原圖

查看原圖液態金屬的這種高彈性的特性,讓其可以應用在需要高彈性,高硬度,耐磨損,耐腐蝕的產品中。早先是做高爾夫球杆的桿頭,利用它彈性好的特性,可以把球擊得更遠。但是不幸的是,因為它易碎的關係,很多人花了大錢買回家之後,打沒多久突然就看到自已的桿頭「爆碎」。於是該生產公司投入資金改善合金的組成,並改善生產方式後,被美國陸軍拿來做穿甲彈的彈頭、被 NASA 拿來做 Genesis 宇宙飛船上的太陽風收集器、被 BP 拿來做鑽油平台的鑽頭。

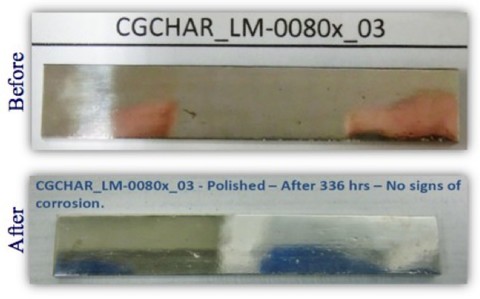

它抗腐蝕性的能力也非常強,將Liquidmetal進行腐蝕鹽霧試驗超過336小時,它依然符合ASTM B-117標準。

查看原圖

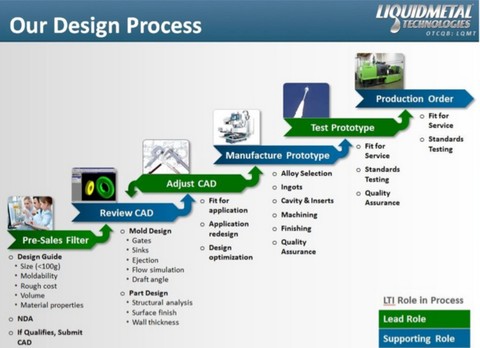

查看原圖生產銷售流程

當前液態金屬加工重量小於100克,當接到訂單後,公司需要對訂單加工成本,製造工藝進行論證。然後在CAD模型中勾畫出產品的3D形態,在接入生產設備之前需要CAD設計與生產設備直接進行校驗,然後就可以進入生產環節。產品完成後進入測試環節,主要是質量測試和功能測試,等測試通過後就可以交付訂單。

查看原圖

查看原圖液態金屬加工流程

查看原圖

查看原圖公司財務分析

查看原圖

查看原圖 查看原圖

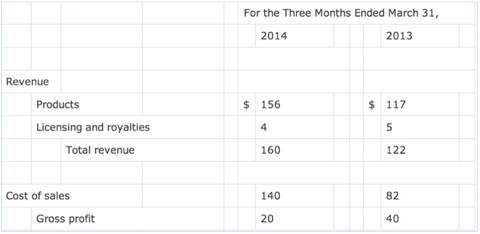

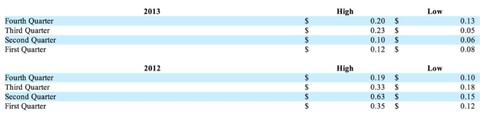

查看原圖2014年Q1,公司收入16萬美金,主要是給合作夥伴生產工程樣品和版權授權費用。銷售和行政費用190萬美金,去年同期130萬美金,增長主要是和合作夥伴法律合同費用支出的增加。研發費用33.4萬美金,2013年同期是23.6萬美金。截止2014年3月31日,現金7百萬美金,相比去年底現金210萬美金。LQMT公司最新生產出不含鈹金屬的LM105液態金屬。鈹是一種有毒金屬,之前的型號LM1在加工過程中需要佩戴護具,這也是之前其商業化進展上最大的阻礙。LQMT的金屬加工工藝可以精確到50微米以下的誤差,業界領先,行業內不存在競爭對手,只能說在材料應用上和其他材料有一定替代關係,尤其是塑料,鋁合金,但是跟鈦金屬相比,液態金屬擁有更好的韌性,2倍的強度,和更低的價格。

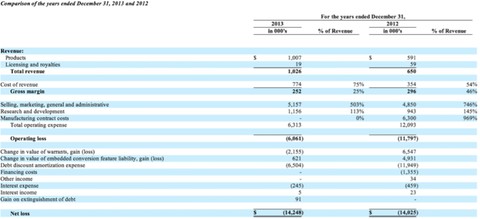

公司2013年全年收入100萬美金,2012年收入65萬,收入增長來自授權專利的增加。毛利25萬美金,比2012年的29.6萬有所下降。主要是因為2013年生產的樣板更具多樣性。銷售市場,和行政費用達到520萬美金,2012年同期為490萬美金。費用增長主要是市場推廣費用的增加。2013年研發費用120萬美金,2012年同期為94.3萬美金,主要支出在高爾夫體育金屬材料的技術開發上,和僱傭副總工程師上。2013年淨虧損610萬美金,2012年虧損550萬美金。

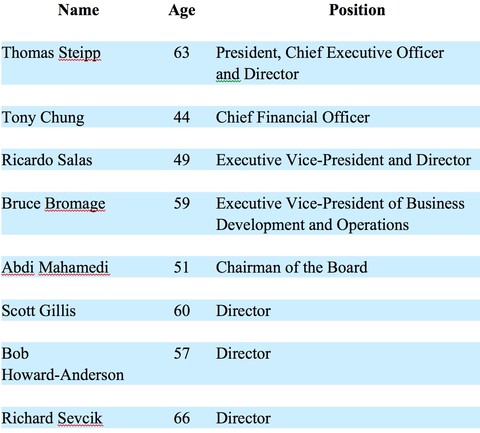

公司管理層

查看原圖

查看原圖Steipp從2010年8月被選為公司CEO,這個時間點正好和蘋果簽訂授權協議完全吻合。Steipp之前一直服務於Symmetricom公司。(Symmetricom 公司設計、製造和銷售原子時鐘、同步設備、定時解決方案,產品廣泛應用於有線和無線通訊網絡、航空航天及企業計算機網絡等領域。)

從1998年直到2009年6月一直任職這家公司的CEO職位,在任職期間,Steipp把這家公司從一家技術持有型公司轉換為通訊硬件公司。Steipp在空軍學院獲得電子工程師本科學位,在普杜大學獲得工業管理研究生學位。

Tony Chung是公司的CFO,在2008年曾經是Solar City的CFO,伯克利大學1992年畢業。 (2008年是solar city最慘的一年,elon那兩家公司幾乎破產。)

另外今年初Paul Hauck加入公司作為副總裁,主要負責全球銷售和後續支持工作,Hauck擁有30年的專業背景在粉磨冶金學,其中27年在金屬注射冶煉上。

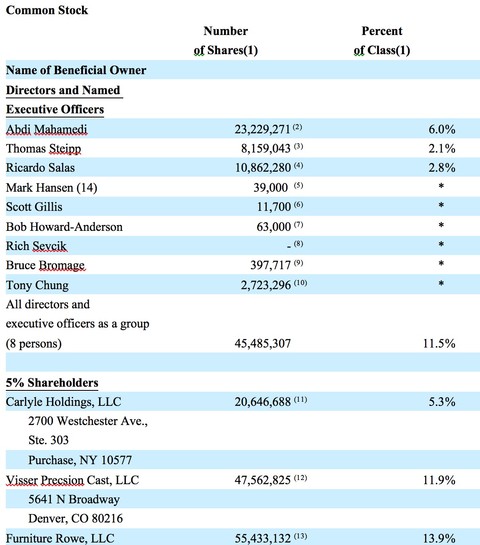

股東結構

查看原圖

查看原圖液態金屬對蘋果的意義

液態金屬對於蘋果來說具有其他材料無法比擬的加工優勢,比如在Macbook的鋁合金外殼加工上,蘋果需要在一整塊鋁錠中通過9次雕刻出產品的結構,液態金屬可以像塑料注塑一樣的方式,在磨具中加工出精確度很高的金屬零件。相比現階段蘋果鋁合金加工技術,液態金屬可以大大緩解蘋果金屬零部件的生產速度和成本。另外,因為液態金屬的「塑料性」,物理屬性有很多非金屬的優勢,比如可以讓內部信號不受到任何干擾的與外部鏈接,iPhone4上市時候的信號問題,在液態金屬中完全不存在。對於蘋果來說,液態金屬有利於加工出非常特殊結構,比如超級窄屏幕邊框,從美國專利與商標局公佈的蘋果6年前申請的專利, 描述了包括藍寶石玻璃,是如何和液態金屬機身完美鑲嵌結合的。

查看原圖

查看原圖2007年, 蘋果提交這項專利的時候, iPhone 的玻璃屏幕還是附著在塑料機身上, 並且使用類似橡膠的材料密封, 以吸收跌落等的外來衝擊. 這項方法一直沿用到今天的 iPhone 5s。專利中, 蘋果列出了數個實用的方法, 讓堅硬的藍寶石玻璃鑲嵌入液態金屬中。具體方法是摒棄以往的塑料鑄模方式, 改為金屬鑄模, 液態金屬具有塑料的特性, 比其他合金更加容易快速生產。

查看原圖

查看原圖蘋果將液態的液態金屬粉磨注入模具。LQMT因為可以把準確度做到50微米以下,所以產品的質量會非常高。產品冷卻以後,可以形成與藍寶石玻璃切面精密的貼合。因為液態金屬的高度穩定,接合部分並不會受到熱脹冷縮的影響,從而解決玻璃與金屬接合工藝大規模量產的突破。在手錶工藝中,完成藍寶石玻璃和金屬緊密貼合需要使用珀金等硬度比較低的材質。而蘋果是使用液態金屬的特殊屬性去解決這方面的技術難題。

查看原圖

查看原圖除了iPhone,iWatch也可以借助液態金屬的特殊屬性,在面積狹小的空間中,完成複雜程度很高的結構設計與加工。並且液態金屬的表面本身就因為自身的特性呈現高拋光的效果,符合蘋果設計的審美。根據CEO Steipp的透露,LM 105這款金屬已經完成全部的測試,並且業界並沒有其他對手可以達到LQMT的加工水平,蘋果得到充分授權可以使用液態金屬公司所擁有的當前技術。

蘋果早在iPhone 3Gs的時代,就使用液態金屬作為SIM卡的卡針,從工業應用上,液態金屬的除了可以製作產品的外殼,還可以製作電腦,手機內部的散熱材料,和其他特殊用途的零部件。

股票投資分析

查看原圖

查看原圖LQMT.OTC這個股票在粉單市場交易後,這2年價格一直在0.1~0.3之間波動,2013年最低跌到0.05,2012年最高0.63。當前市值1億美金。

查看原圖

查看原圖最近三個月,交易量最高3700萬股/日,平均600~1000萬股/日。

分析結論:這段時間對LQMT的大量閱讀和思考後,覺得公司目前的形態還是處於實驗室狀態,但是LM105的推出和管理層的積極變動,可以預示著公司從實驗室走出的時間點不會太久。液態金屬這個技術可以吸引APPLE,LLPG,SWATCH這些巨頭關注,並且資助,本身就說明這家公司所處的位置非常有前景。之前看到公司CFO曾經在SCTY任職,感覺是不是有預見性敢於承擔風險的人會被同樣的企業和技術吸引,如果把這家公司比喻是2008年的SCTY,也確實有相似之處。

公司一共18個人,跟2008年的SCTY相比,都是前途不確定,但是潛力巨大。SCTY需要政府補貼更依賴外部環境的變化,LQMT是自身技術驅動型,需要更多的時間讓產品優化和普及。但同樣跟SCTY 2008年相比,這家公司如果不倒閉,產品可以市場化,形成穩定的現金流後。取得上百倍的回報,都有可能。另外我看到08年的Solar City目前在LMQT就職非常驚訝,如果他是把職業作為VC,那麼希望他這次的眼光比上次更好。這難道就是風險偏好和職業偏好共同的作用,造就了了他在SCTY和LQMT相似的就業經歷。如果LQMT可以像SCTY那樣產生穩定收入,脫離粉單市場,轉板後股票價格很可能就會回到上市的水平,市值10億,相比現在有10倍空間。

另外這家公司雖然業務處於實驗室狀態,但是所合作的企業全部是世界級的,蘋果,LLPG,SWATCH。分別代表了對液態金屬不同的利益訴求,可以吸引這麼多世界級的企業目光,本身也說明了產品未來前景極其廣闊。而蘋果一直是勇於嘗試新材料。用戶對屏幕邊框越來越窄的訴求,只有通過使用新材料才可以實現,而液態金屬的特殊性恰恰可以滿足蘋果的訴求。這也是產業巨頭佈局技術儲備慣用的手段,iPhone 7或蘋果新品類的製造,液態金屬在理論上大有作為。但是理論到工業生產的距離目前還無法判斷,但是作為新入職的管理層有多年金屬市場推廣的經驗,也許這一天並不遙遠。從產業的角度,蘋果應該收購LQMT,畢竟所付出的價格很便宜,就可以把這個獨門技術收穫囊中。

中澳自貿協定影響電話會議紀要:對液態奶影響大於奶粉

來源: http://www.guuzhang.com/portal.php?mod=view&aid=735|

本帖最後由 三杯茶 於 2014-11-19 11:08 編輯 中澳自貿協定影響電話會議紀要:對液態奶影響大於奶粉,對乳企影響可控 主要數據: ① 奶粉進口量:2014年1-9月我國進口奶粉總量(包括全脂+脫脂)為81萬噸,其中來源於澳大利亞的進口奶粉為3萬噸,占比3.7%,位列第三,進口金額1.5億美金,占比3.7%; ② 液態奶進口量:2014年1-9月我國進口液態奶總量(包括全脂+脫脂)為21萬噸,其中來自澳大利亞的進口液態奶為2.7萬噸,占總體進口液態奶比重12%,位列第二,進口金額3041萬美金,占比13%。 ③ 奶粉單價:2014年1-9月我國進口奶粉到岸單價為4.96美元/KG;其中澳大利亞進口單價為4.98美元/KG,新西蘭為5.03美元/KG。澳大利亞單價略低於新西蘭。 ④ 液態奶單價:2014年1-9月我國進口液態奶到岸單價為1.07美元/KG;其中澳大利亞進口單價為1.14美元/KG,最大的進口國德國為0.97美元/KG。澳大利亞到岸單價比德國單價高出17%。 ⑤ 關稅:目前我國進口液態奶最惠國關稅在10%-20%之間,全脂和脫脂牛奶關稅稅率為15%。按照7元/L的到岸單價算,15%的關稅為0.5元,即關稅減免對每盒牛奶單價影響0.5元。 研究員觀點: 1、 總體而言,中澳自貿協定以及未來更多的自貿協定是國內相關產業和企業必須要面對的客觀現實。能采取應對措施的企業還是好企業。 2、 自貿協定給乳企帶來的是壓力和機遇並存,機遇甚至大於危機。市場應該清楚的認識到國內乳業供給環節存在的問題,如果把生產環節同供給環節割裂,生產環節的企業尋找到更為經濟的原料供應,對生產環節是有利的,雖然現實情況不是那麽簡單,但實際乳企一定能在構建系統優化的生產加工鏈條當中受益。而在應對品牌消費端方面,高度穩固的寡頭市場結構對於把控市場走向十分有優勢,而當進口奶市場整體話語權逐漸滑向國內乳企巨頭手里,未來國內乳業的產品結構、渠道結構和市場層級都將是比較鮮明和合理的。 電話會議紀要: 中澳自貿協定的背景: 中國需要更好的貿易和投資環境,自貿協定同推動人民幣國際化有很大關系,中國同澳大利亞自貿協定從2005年就開始談。中國同時還在和韓國、歐洲等很多國家和地區在談。瑞士基本已經確定,歐洲幾個國家也在談,簽訂自貿協定國家會越來越多,這是個趨勢。 未來國外越來越多的快消品會進入中國市場,而且價格會產生沖擊,對消費者來說是福利。 澳大利亞和新西蘭兩個國家出口結構: 這兩國都是出口型的,一個偏重資源(澳大利亞),一個偏重產品(新西蘭)。 新西蘭有最大的出口載體恒天然企業,新西蘭以出口大包粉等原材料為主,澳大利亞以出口成品為主,比如嬰幼兒配方奶粉、UHT奶。原因是澳大利亞原奶價格比新西蘭高一些(今年兩者成本可能會打平)。雖然澳大利亞出口成品為主,但在出口的過程當中,澳大利亞品牌並不占主導和優勢。 2013年澳大利亞脫脂奶粉產量25萬噸,新西蘭的產量38.6萬噸。澳大利亞全脂和半脫脂奶粉14萬噸,新西蘭是125萬噸(中國2013年從新西蘭進口奶粉68.7萬噸,澳大利亞進口2.8萬噸)。 新西蘭牛奶產量2000多萬噸每年,澳大利亞不到1000萬噸,兩者差2.2倍,新西蘭400萬頭,澳大利亞不到200萬頭。 澳大利亞每年110公斤,新西蘭是70多公斤人均消費。 乳品供應潛力: 80年代澳大利亞比新西蘭好,但這幾年新西蘭非常快。澳大利亞奶牛養殖集中在東南部,維多利亞州為主,土地面積3%,但奶牛養殖占到60%。澳大利亞能養殖的國土面積是有限的,不會無限制的增加。澳大利亞奶牛養殖規模水平不如新西蘭,原奶單產達到8-9噸。每年乳制品出口30億澳元,每年增長10%左右。 新西蘭南島的牧場分布均勻,牧場土地肥沃,可以全部養奶牛。 澳洲很多土地幹旱,適合養殖肉牛,不適合養奶牛。幹旱和洪澇災害要比新西蘭多很多。澳洲乳品增長空間有,由於其很多陸地面積不適合養殖奶牛,同新西蘭比還差很大一截。 對中國企業的影響: 對中國的好處:中國投資澳洲的門檻降低,中國企業往澳洲投資會升溫,伊利、蒙牛、光明、貝因美、三元都已經或準備去投資,澳大利亞將成為繼新西蘭以後第二投資熱門國家。 自貿協定是好事情。中國乳業需求增長很快,新西蘭是穩定的供應地,資源保障。中國的企業必須走出去。新西蘭一家獨大有風險。中澳貿易關系的加深,澳洲將成為新西蘭之後穩定供應資源保障的國家。 澳大利亞以出口成品為主。澳大利亞短期對中國出口奶粉大量增加不太可能,原因是產能比較低。 澳洲沒有很大產能空間(包括他適合養殖奶牛的國土面積比例是不高的),產品結構在那放著。澳大利亞人均用奶量是新西蘭的1.5倍,澳大利亞人口是新西蘭的好幾倍,2400萬,新西蘭450萬。懷疑有沒有更多的東西進入中國。 澳大利亞是250萬噸,液態奶產量。是新西蘭的數倍。澳大利亞短期內快速進入中國的產品是UHT奶。 澳大利亞乳制品的優劣勢——澳洲奶粉市場主導品牌是歐洲的: 歐洲是成品(比如嬰幼兒奶粉、酸奶、UHT奶,企業多,品牌多)占優勢,新西蘭是原料奶源占優勢,澳大利亞兩頭都不占。 在澳大利亞市場主導的嬰兒奶粉、奶酪等基本都是歐洲的品牌,而且澳洲很多乳品工廠都是歐洲和新西蘭品牌企業所有;澳洲本土最大的是邁高,品牌優勢不明顯。因此地位很尷尬。 澳洲UHT體量很大,主導出口也會以UHT為主,未來協定後,澳洲UHT牛奶的出口相對來說才是有潛力的。 對中國國內乳制品消費市場的影響 中國同澳大利亞談自貿,同歐洲也在談。從市場影響看品牌影響最大的是歐洲,原料影響最大的是新西蘭,澳大利亞夾在兩者中間。 不能狹義認為中澳自貿協定是一個威脅,因為威脅比不上歐洲和新西蘭。 影響,第一,在產品市場對國內有沖擊但不明顯,更不用驚慌。進口液體奶今年30萬噸,占比很低。到2018年之前,認為進口奶占UHT消費量應該不會超過5%,所以說沖擊不是很明顯。第二,進口奶價格比較低,會改變目前高端牛奶的是市場格局。 未來企業戰略布局該怎樣? 建議的布局是這樣:國內大型企業加速走出去,加速品牌和資源合作和收購。同時,依靠國內奶源的,加快國內走低溫化。2014年很多養殖企業給中央上報信息,要求保護國內養殖,中央也比較重視,近期也可能對複原乳出臺一些政策。以國內奶源為原料的一定要走附加值高的產品,比如酸奶建議采用鮮奶而不是奶粉,高檔的功能奶也建議用生鮮乳而不用奶粉。 未來自貿協議對中國奶源的影響 未來同歐洲自貿談判一旦成行,對國內奶業的影響是肯定的。 國際原奶價格優勢明顯,國內原奶價格3.8-3.9,歐洲3.4-3.5,新西蘭2.7-2.8。我們的價格比歐洲高20%,比新澳高30-40%。且國內養殖規劃和標準化程度低,品質差異大,原奶劣勢明顯。國內養殖有資源瓶頸,飼料、水、土地。目前國內超大規模養殖不符合中國國情。過去的小散退出市場,奶牛養殖發展現在並不穩定。 未來中國需要依靠外向保障的趨勢越來越明顯,政府也是持比較支持的態度。對沖擊的應對,要加速海外布局和國內低溫化。另外,切實可以加速適度規模化和一體化,降低成本價格。成本高在於產業模式和管理運營落後,不完全是原料成本更高。國外的原奶價格保持平穩的原因:牧場管理做到最好。 國內乳企受益更多還是受損更多? 當然是受益更多。 澳洲自貿協定最大優勢在於降低投資門檻。國內乳企通過自貿協定加速海外布局,購買企業和品牌,購買資源,綁定原奶資源。跟研究機構合作提升技術水平。協定以後對外投資合作的門檻會越來越低。 中國進口奶趨勢不可避免。今年國內原奶需求4600萬噸,2020年7000萬噸。國內滿足不了。自貿協定,一方面有助於乳品價格降低,另一方面有助於國內資本對外布局。 中國的企業去澳洲布局,通過並購品牌+工廠,資源進入中國市場後,國內企業有政策、渠道優勢,在進口中能起主導作用。未來進口奶有定價能力的是國內企業。進口對國內的沖擊談不上。 對養殖,國內需求很大。國內和國外需要分工,國內引向高附加值產品,如低溫;進口奶把價格往低里引導。完成分工後,國內和國外並不矛盾。日本為了保護本土養殖,發展低溫巴氏奶,除了巴氏奶,其他全部從澳洲新西蘭進口。 進口奶2014年占比多少?澳大利亞液體奶進口是否有沖擊? 1%多。進口品牌數量很多,但是沒有很大的,多而不大不強。原因是從業者多數是貿易類公司,甩給經銷商,不做市場。 今年開始國內大的企業參與進來,伊利蒙牛光明新希望三元貝因美等等,國內大乳企參與後的比例可能會做到進口總量的50%-70%掌握在中國企業手上,那麽就掌握了進口奶的話語權。 中國市場層級非常明顯,即使在高端牛奶受到沖擊的情況下,未來金典和特侖蘇往三四線市場走(非常適合禮品市場),一二線用自己的進口產品來同其他進口奶競爭,同時高端產品再出新品,更高系列,例如花色系列(例如小黃人)來填補,做到產品的梯度,來化解這個沖擊,完全是做得到的。 國產的優勢:1.中國企業,像伊利蒙牛這樣的企業,對市場和渠道的把控非常嚴謹細致。產品流向控制很好,國外企業不可能相抗爭,伊利、蒙牛渠道力量是國際上其他企業不具備的。中國市場縱深度很大。進口奶能不能沖擊國內市場,核心是看能不能做傳統渠道。2.國外UHT品類單一,我們國家品類非常豐富,進口奶不可能做那麽多口味。消費者對口味忠誠度很低,國產轉換很快,國外不行,跟不上市場變化。 國內企業對市場把握強太多,所以生產和營銷成本都比國外好。自貿協定後,企業能夠系統化的生產銷售優化,獲得更為綜合的競爭力優勢。 進口奶現在品牌很多,但沒有一個品牌能做出有影響力的規模出來,但國內企業走出去以後再走回來,在渠道市場份額和定價方面的話語權是完全不一樣的。 資源分工問題,政策上有沒有推廣巴氏奶的趨勢? 目前政策方面對主推巴氏奶還沒有那麽明顯,這個剛剛報到國務院,主要是國際奶價下降,奶農利益受損的問題,剛剛引起重視,政策還沒有出臺。 關於資源分工的問題,是長期的問題。對於伊利、蒙牛能不能做巴氏奶:伊利說只要市場需要馬上能做,只要時候到了,就能轉;伊利原來奶源主要在北方,從06年開始做織網計劃,奶源東移、南移,現在在各個省份建立牧場。蒙牛依靠現代牧業,下一步也會發展酸奶、乳酸菌飲料,低溫渠道也在搞。巴氏奶伊利和蒙牛要做都能做,為什麽不願意做,因為現在量還很少。 中國消費目前還會是常溫為主,這是中國人消費習慣以及常溫奶特性決定。現在90後00後開始適應低溫奶,前景是好的。需求是好的,低溫奶發展取決於需求的培育,另外取決於奶牛養殖能不能適度規模化發展。 兒童奶情況不是很好的原因? 乳品未來很專業細分的方向,兒童奶這幾年受制於食品安全問題,消費者對兒童奶添加的東西產生質疑,影響消費;另外而且兒童奶價格比較偏高,三四線城市一下推廣比較困難的;替代品比較多,例如莫斯利安在三四線銷售很好,很多兒童是消費對象,這對兒童奶也是替代;當前一二線銷售,三四線還是比較少,一二線替代品很多。 旺旺的兒童奶做的不好,一個重要原因是旺仔在兒童奶紅火的來的時候沒有將兒童奶產品做成系列;而蒙牛伊利在兒童奶發力後,很快形成了系列化,做市場,做渠道方面優勢逐漸突出,兒童奶,兒童酸奶等等。下一步很多人要做,貝因美要做,在渠道方面精耕細作,對旺仔有很大競爭壓力。 奶粉新政的影響: 以前有1000家是國外品牌,80%是貿易公司。從去年7-8月後,很多企業停止進貨,到今年以後,5月份名單公布以後,看到大量原來不知名品牌已經退出市場。今年完達山、三元、飛鶴從去年6-7月抓住這個機會。新政終結了過去大家對洋奶粉的迷戀。 今年年底會看到變化,又有幾家企業開始躍躍欲試從二線市場發力,可能會重新回到06年的格局——國外和國內的品牌都有幾家很強勢的品牌。政策給消費者心理產生了影響。國內對新政的執行,品牌數量並沒有減少,很多企業被迫出品牌。伊利、飛鶴、聖元都出了很多副品牌,主要做嬰童渠道,6-7萬家終端,主要在3-4級市場。 2015年可能是行業拐點,今年轉型基本上都轉型完了。貝因美和雅士利在嬰童渠道做了產品,明年開始收獲。明年是中國嬰幼兒奶粉市場翻開新的一頁。 對雙11君樂寶奶粉在電商熱賣的看法: 雙11,降價、促銷的模式對非硬性需求的產品效應比較明顯,比如小家電、茶葉、堅果。嬰兒奶粉是硬性需求(比如孩子吃多少還是多少,量不會因為價格下降而增加)。如果商家參與自損利益對企業沒有好處。 今年雙11有幾個企業參與其中,第一類是當成品牌推廣的活動來操作。第二類是從12年開始出現專門做電商的品牌。有些產品品牌本來就是電商,需要按照電商規則做。(來自中銀國際) |

美NASA宣布首次在火星發現存在液態水證據(圖)

來源: http://www.yicai.com/news/2015/09/4692442.html美NASA宣布首次在火星發現存在液態水證據(圖)

中國新聞網 2015-09-29 00:03:00

火星表面如有流動水,可能意味著火星地下也有水。如果最終得到確認,無論對尋找外星生命,還是人類移民火星,這一發現都具有不同凡響的意義。

中新網9月28日電 據美國宇航局(NASA)於當地時間28日發布的消息稱,美國NASA在火星上首次發現了存在液態水的“強有力”證據。

消息稱,在當天的發布會上,美國宇航局行星探測部門主管吉姆·格林正式宣布稱:“美國宇航局確認,在某些特定情況下,火星地表存在液態水。”

吉姆·格林指出,這種液態水是一種鹽水,而且存在於火星地標的證據來自火星一些隕坑坑壁上季節性出現的暗色沖刷條紋。而相關論文也發表在了《自然地球科學》雜誌上。

資料圖:來自NASA能夠證明火星有液態水的圖片

NASA科學家發表研究報告,指火星上不但只有位於兩極、已經凝固成冰的水,更有只會在和暖季節時出現、流動的液態水。 科學家指他們的最新發現,強烈支持在火星表面上,有鹽水於夏季時分在部分斜坡上流動的理論。

報告指,這些又窄又黑、猶如手指的痕跡,只會在火星最和暖的季節時出現,但於其余時節就會消失。科學家指,出現這種季節性的情況,是因為鹽降低了水的凝固點。

不過,這次發現的最重要意義,是因為水是生命的起源,因此這次發現火星存有流動水,令科學家下一個目標,就是要在火星上作進一步的探索,以調查火星現時是否有任何微生物形態的生命。

圖片顯示火星表面局部出現了明顯的霜凍現象

據悉,此次發布會的內容在此前已被多家外國媒體成功預測。據英媒《每日郵報》分析,NASA很可能是在火星表面找到液態水。發布會主講人選格外引人矚目,除了NASA資深科學家之外,還有來自佐治亞理工學院的研究生——盧金德拉•歐嘉。歐嘉通過研究從火星傳回的照片,首次發現了火星上存在流動水的證據。

盧金德拉•歐嘉來自美國佐治亞理工學院,目前還是一名博士生。當他在2011年開始對火星勘測軌道器拍攝的高清圖像上一些隕坑坑壁出現的暗色條紋開展研究時,他還是一名亞利桑那大學的本科生。

在本次發布會公布消息以後,有評論認為,火星表面有流動水,可能意味著火星地下也有水。如果最終得到確認,無論對尋找外星生命,還是人類移民火星,這一發現都具有不同凡響的意義。

更多精彩內容

關註第一財經網微信號

液態奶進口同比減少:國產奶從品質到口碑還需多久?

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2017-08-06/1135896.html

做著“美甲”,時刻享受著“噴淋”,計步器隨時監測運動量,還聽著《三生三世》,這是記者在上海光明乳業荷斯坦金山牧場看到的景象。像這樣的奶牛科學養殖,已成為中國不少大型乳企的“標配”。

一面是最新數據顯示,液態奶進口數量同比回落,一面是國產乳業不斷提升管理水平,記者近日走訪牧場、協會等發現,從安全到品質,再到“口碑”,國產奶已進入“三步走”中關鍵的一步。

“好奶來自家門口。如果我們去看全球奶業進出口的版圖就會發現,絕大多數國家除了會進口奶酪等幹制品外,鮮奶消費的奶源,大部分是由自己國內提供的。”該牧場場長金丹傑告訴記者。

在牧場記者也看到,精細化、標準化的牧場管理正在發揮效用。定時擠奶、隨時噴淋,降低奶牛患病的幾率;畜糞處理幹濕分離,幹的部分制成有機肥還田或出售,汙水進入處理流程,最終並入市政管網。雖然氣溫高達35攝氏度以上,但牧場整體的氣味並不刺鼻。

日常的管理離不開大數據等高科技的運用。小牛一出生,就會擁有“戶口”檔案,記錄奶牛的生日、體重、花紋等信息;每一頭牛的蹄子上都綁著一個計步器,以便工作人員通過計步器的數據進行實時監控,提前預防奶牛發病;每一頭奶牛的產奶量、奶電導率等曲線變化都會實時傳輸到監控室的數據庫里,工作人員能夠實時監測奶牛和奶質的情況。

金丹傑說,過去,牧場的奶牛年單產奶只有六七噸,現在已經將近11噸,已達到發達國家同業的較高水平。上市牛奶的體細胞也控制在20萬/ml的水平,遠遠嚴格於歐盟對牛奶的強制標準,乳蛋白常年維持在3.2克左右。

近年來,我國越來越重視乳制品行業質量安全,相關監管政策也日益嚴苛。國內乳企發展邁上快車道,奶牛養殖漸成規模,經營管理也更重視安全,而進口乳制品卻問題頻現,不少消費者購買國產品牌的傾向性增強。

來自海關總署的數據顯示,去年1-11月份,全國液態奶累計進口量達60萬噸,同比大增48%。而到了今年,這股“熱情”明顯下降:液態奶進口23萬噸,同比減14%。

事實上,進口並不直接等同於優質,相反,由於長途運輸導致保質期無法太短的原因,進口液態奶大部分采用高溫滅菌。

農業部奶及奶制品質量監督檢驗測試中心主任王加啟介紹,質檢中心連續多年對國產和進口奶產品開展科學系統的比較評估。與國產奶產品相比,進口奶產品的熱敏感指標糠氨酸含量明顯偏高,β-乳球蛋白等活性蛋白含量顯著低於國產奶產品,這說明經過高溫處理的進口液態奶活性受到了熱傷害。

數據顯示,僅2016年,就有來自19個國家10類154批次進口奶產品不符合我國現行國家標準,被退貨或銷毀。不合格的原因包括黴菌超標、大腸桿菌群超標、超範圍使用食品添加劑、超過保質期、包裝不合格等質量和食品安全問題。

上海市奶業協會副秘書長曹明是認為,過長的保質期可補償海外運輸、海關檢驗到國內經銷花去的時間,但這對消費者並無好處,是時候重新理性審視咱們自己的國產乳業了。

少年帶液態冰毒話係果汁關員前試飲後死亡

1 : GS(14)@2017-08-02 05:59:35一名16歲墨西哥少年被美國關員迫飲液態冰毒後死亡,家人獲美國政府賠償100萬美元(780萬港元)。最新曝光的片段顯示,阿塞韋多(Cruz Velazquez Acevedo)2013年11月18日在墨西哥蒂華納與加州聖迭戈接壤的聖伊西德羅(San Ysidro)入境口岸,報稱所攜的一樽液態冰毒是果汁。關員沒有將那樽黃色液體拿去作例行檢查,卻要求阿塞韋多當場喝一口,以證明那樽確是果汁。阿塞韋多喝了一小啖後擰蓋,但關員要他再飲。阿塞韋多只好博一博,但再喝之後痛苦痙攣,幾小時後因急性藥物過量死亡。雖然阿塞韋多的家人控告美國政府,索償100萬美元(780萬港元)並獲判勝訴,但涉事的海關與邊境巡邏部門人員毋須負任何責任,沒有被革職。英國《都市報》

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20170802/20109410

Next Page