- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

陈一舟,你炒股真心比做公司靠谱!

http://www.iheima.com/archives/40423.html導語:在本文作者長庚看來,陳一舟是炒股的一把好手。其主要觀點是:1、有哪個公司只有靠投資炒股才能盈利?答案是人人。2、江湖可靠傳聞,陳一舟個人極端熱愛炒股,特別是炒美股。3、近年來,人人的業務幾乎也未有起色。

文/長庚

真心說,陳一舟炒股比做公司靠譜。我並不打誑語。原因如下。

1,有哪個公司只有靠投資炒股才能盈利?答案是人人。

讓我們先來看看人人自己的業務:2009年淨虧7011萬美元,2010年淨虧損6416萬美元,2011年賺錢淨利潤4130萬美元(第四季度投資藝龍獲利),2012年淨虧損7500萬美元,2013年第一季度淨虧損310萬美元(投資唯品會獲利)。

2009年1月,在當時入股藝龍時,陳一舟還暢想了一下合作趨勢,比如通過SNS訂酒店、機票等等,但雙方合作僅僅是藝龍在人人網上一個頻道入口,雖然有團購、蜻蜓網等合作,合作層面一直很淺,雖然後來一度傳出人人和藝龍計劃建合資公司,但最後也不了了之。

在入股藝龍的3年之間,人人在持續不斷買入藝龍股票,2011年人人以7240萬美元將全部所持藝龍股票賣回給Expedia,各種折算下來淨賺5100萬美元。而本次作為基石投資者,人人在唯品會上賺了1500萬美元。

所以總結一下:陳一舟同學壓根就不是戰略投資哇,就是投資炒股,然後套現。所以,至此也可以反映出,人人真的不是一家短期內有盈利能力的公司。

2,江湖可靠傳聞,陳一舟個人極端熱愛炒股,特別是炒美股。

例證有三:A.2008年-2009年是真假開心網掐架最厲害的時候,開心網創始人程炳皓因為kaixin.com域名和山寨之事對陳一舟恨之入骨。當時程炳皓曾對媒體稱陳一舟為流氓,並且說陳一舟當年重心都在炒美股上,而且是大量做空,壓力很大,整晚睡不著覺,云云,那話外意思是,」他是想做業務嗎?他就是一個投機客?」

B.有接近陳一舟的朋友說,陳一舟對炒美股簡直是痴迷。

C.上述朋友同時說了,其實作為湖北人」精明」的陳一舟本身就對產品、技術及創新不感冒,投資賺快錢才是他的最愛。他經常說一句話,看上去也有一些生活哲理——做事嘛不要太認真,差不多就行了。

3,近年來,人人的業務幾乎也未有起色。

人人網在移動互聯網端的式微,人人無線遊戲的混亂,糯米網的燒錢,總而言之,人人簡直是一片亂象。上市之後,人人除了財務投資獲益外,更是沒有一個季度是盈利的。

PS:補充一點,陳一舟似乎也只有在投資炒股時才激情澎湃。

雖然在上市之前,陳一舟也配合各種媒體、場合如Chinajoy等接受各種媒體的專訪,但是幾乎都是例行的,唯一一次讓媒體印象深刻、也讓他自己聊的欲罷不能的是2009年2月那次媒體群訪,聊到公關收都收不住。

那次採訪是人人突然吃進藝龍23.7%的股份,陳一舟眉飛色舞的對媒體分析藝龍當時6美元的價格有多便宜,最核心的觀點就是」買藝龍撿了個大便宜」,並且是」得意之筆」。

而在昨天的媒體會上,雖然股價跌到了3美元以下,但陳一舟聊其他公司如騰訊、搜狗、360比聊自己公司還high,甚至經常回答完問題自己在那哈哈哈大笑,著實嚇著了不少第一次見陳一舟的媒體。當然,背景是陳一舟賣了唯品會的股票套現。

而除了這兩次外,陳一舟近年來極少接受媒體的群訪,即便接受也是拘謹,遠不如投資後的興奮。我的一位媒體朋友回憶稱,在2011年6月,也就是成功上市的一個月後,那次溝通會陳一舟穿了個白襯衣,歪倒在沙發裡,但是一反活躍的常態,很拘謹的回答問題,也不主動說有趣的事情。

工業電腦龍頭認為「做小,比做大重要」 堅持刺蝟經營學 研華三十年零虧損

| ||||||

你能相信,一家公司成立三十年,沒虧過一塊錢,毛利率還能有四○%,股價四年大漲四八○%?它是工業電腦龍頭廠研華。 撰文‧顏雅娟 有一個人,用三十年的青春,將市場占有率做到第一,還創造公司零虧損,營收規模達到三百億元;他賣的不是消費性筆電,也不是智慧型手機,而是藏在每家公司裡的工業電腦。他是研華董事長劉克振。 十一月初,中國蘇州空氣中已帶著一絲涼意,陽光卻依然刺眼。隨著車子緩緩駛進昆山工業區,一片工廠林立的單調風景中,採簡潔現代風格建成的大樓,格外顯眼。這裡是劉克振一手打造的祕密基地——研華協同創新研發中心(Advantech Plus Technology Center;A+TC)。 問起研華三十年零虧損的傲人成績,劉克振有些謙虛:「這沒什麼,研華比較幸運的是,碰到機會都有把握到。」對於劉克振來說,三十年前,他找上在惠普做業務的老同事創業,沒想那麼多,「那時的我們才二十七、八歲,也沒這麼大能耐可預見未來三十年的產業變遷。」研華總經理何春盛話說得實在。 不是預見未來 而是抓到趨勢 改變未來儘管如此,劉克振一路走來,他的信念卻從未變過。「只有那些瘋狂相信自己可以改變世界的人,才會真正改變世界。」站在全球三百多位經銷商面前,劉克振這麼說著。 對劉克振來說,從工業電腦起家,到今年喊出的「智能服務」,他都堅信自己能做到。比起其他大廠做的是消費性電子產品,容易被市場看見,研華做的工業電腦,卻藏在你我的生活裡。 「我們走這條路,是沒有石頭摸的。」何春盛說。 確實,比起筆電、智慧型手機,大量又多樣,工業電腦不僅少量、還得多樣,甚至客製化、整合能力,難度都比消費性電子高出許多。這條路,是孤獨的、是冒險的。 「別人問我們為什麼做自動化測試?但我們就是做這個起家的啊。」劉克振笑了。 三十年前,個人電腦剛興起,台灣電子產業正醞釀爆發,劉克振、何春盛與黃育明,三位在惠普電子儀器測試部門的同事,決定出走創業。草創之初,賣的產品不是別的,正是「自動化測試系統」,替每台即將出廠的PC做系統及軟體檢測。 對那時年紀輕輕的他們來說,他們不是預見了未來,而是做他們會做的,就是「自動化測試系統」;而劉克振異於他人之處,就在於他堅信自動化系統能夠改變未來,三十年來沒放棄過這塊市場。 洞見趨勢也無用 得把趨勢變成可掌握的未來「拼湊趨勢,是(研華)做得還不錯的一點。」只見劉克振拿起紙筆,在紙上畫出一個橢圓形,往下拉了數個箭頭,這就是他帶領研華三十年的成功祕訣:讓趨勢變成可以掌握的未來。 為了捕捉對的趨勢,每兩年舉行一次的研華全球經銷大會,成了劉克振挖寶的好時機。為期三天的經銷大會,只見劉克振穿梭其中,抓到機會就與人聊天,為的就是想知道客戶在想什麼、需要什麼;從產業發展方向,到創新研發中心的噴水器裝設位置,劉克振都能和客戶聊上幾句。 「領導者必須永遠站到第一線,傾聽客戶的聲音,他們就會告訴你該怎麼走;領導者要做的就是,把客戶需求掌握住,加以整合。」這些話從劉克振口中說出來,似乎輕描淡寫,背後卻藏著極大的專注力與執行力。 劉克振把他看見的趨勢,變成可以掌握的未來,第一步,就是要讓客戶知道,研華想做什麼。「一定要說明很久,把我們想做的事說清楚,然後把所有資源往這裡集中。」例如研華喊出「智能服務」的口號,看準了未來許多家電、汽車都會連上網路控制的新趨勢,訂下五年營收成長一倍的目標,二○二○年還規畫在上海以A股公開發行上市;劉克振必須把研華的每顆螺絲釘都鎖到最緊,從醫療、物流、零售等每個事業下手,確認他們的核心業務都得繞著這個目標走。「拼湊願景、確認分工,我就是不斷做這些事情。」劉克振說。 在劉克振的藍圖裡,智能服務的商機,每年市場規模有一五%的成長空間;因此,今年研華連續購併POS廠鈞發科技、工業控制器廠寶元數控,還有英國嵌入式顯示器大廠GPEG,都是為了抓住這塊高達三十兆元的智慧城市大餅。 雖然目前智慧城市的商機,還像天邊彩虹般模糊,但何春盛很篤定,「若等到市場成熟再投入,那就太慢了,因為研華總是先做好準備,在產業趨勢爆發前,先在下個十字路口等待。」 記錄工作事項 讓未來接班人有跡可循 回首研華走過的三十年,因為專注如一,一路從台灣小公司做到世界第一,不僅營收規模翻漲十倍;金融海嘯至今,股價更從三十四.一元來到近日最高的一九八元,漲幅高達四八○%,讓外界對劉克振的零虧損經營手法,有著不少讚美之辭。 這些話聽在劉克振耳裡,他卻不以為意,「當別人說你不好,不要以為自己太壞;同樣的,大家都說你好,也不要以為太好。」而在員工眼裡,劉克振這位掌舵者有些偏執,也異常專注,只要下屬事情做不好,劉克振會不客氣地直接說:「你腦袋壞啦!」劉克振對每個細節的要求,幾近苛刻,從每張簡報、海報到便條紙,劉克振全都要掌握。作為一位這樣高標準的老闆,對於把公司規模做大,卻有獨特的想法,「太想擴張就會亂,所以我一直沒把『變大』這件事作為目標。」這樣的想法,來自於一則希臘神話,故事是這樣的:狡猾的狐狸懂得很多,想出無數策略來偷襲刺蝟;而刺蝟則到處覓食,忙著照顧家裡,遇到危險時,立刻蜷縮成長滿尖刺的小球,抵禦狐狸的攻擊。 對於劉克振來說,如何帶領研華成為刺蝟「做小」,比善於攻擊的狐狸「做大」,更重要。 就像劉克振出身自惠普,研華的企業文化也承襲自惠普,即使研華已是工業電腦龍頭,員工數超過五千人,但在研華,無論是董事長、總經理,還是一般職員,全都在同一處員工餐廳吃飯;就連辦公的地方也都很陽春,就是一張辦公桌,根本沒有獨立辦公室。 認識劉克振超過三十年的何春盛便形容,劉克振就像是《從A到A+》書中的「第五級領導人」,苦幹、實幹、謙虛和對專業的堅持,對事業雄心勃勃,宛如一匹耕作馬,而不是擁有明星風采的企業主。 「企業的成功,不是創造一位明星企業家,企業的責任也不只是賺錢而已,而是搭建一個平台,讓員工與股東都能創造美滿人生。」這些書上的金科玉律,劉克振嚴格地落實在工作與生活。 以接班為例,將屆耳順之年的劉克振,也開始面臨這個課題。「前三十年,董事會只要想著如何支持我們就好;但未來三十年,我們可能不在了,所以更要留下紀錄,留了,(接班人)可能不會照做,但我至少留下來了。」因為對劉克振來說,比起強化自己的光環,如何讓這個自己一手拉拔的公司,往下個三十年走,更為重要。所以,研華從○八年開始,各部門主管便將部門內工作事項逐一記錄下來,不僅要讓工作更制度化,更為了日後的穩健交班。 在新落成的研發中心水池中,劉克振擺了一座銅牛雕像,上頭刻著:「非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠。」就像他過去三十年在研華所做的,低調、樸實、做小,是為了讓研華再往下個三十年走。 劉克振 出生:1954年 現職:研華科技董事長 經歷: 惠普工程師 學歷:交通大學電信工程系 研華科技 成立:1983年 董事長:劉克振 資本額:新台幣60億元 主要業務:工業自動化產品、產業及通訊用電腦產品、嵌入式電腦產品近三年每股盈餘(EPS):6.22元(2012年)、6.44元(2011年)、5.51元(2010年) | ||||||

台灣超強》做鞋的比做電腦品牌市值更高 一個勾勾 捧出台股雙股王

2016-07-04 TCW一家耐吉(Nike),在台灣捧出兩個股王,一是製鞋界的股王豐泰,另外一檔是紡織界的股王儒鴻。 哇!牛皮股變飆股 五年股價翻了24倍,變身紡織股王豐泰股價在眾人驚呼聲中,二○一五年突破兩百元,然而在過去十多年裡,豐泰股價都在二、三十元徘徊,最低只剩十三.七五元,怎麼看都不像一檔大飆股;儒鴻股價走勢與豐泰如出一轍,向來都被視為萬年不漲的「牛皮股」,但股價從二十元起步緩漲,五年裡股價翻了超過二十四倍,寫下紡織股的傳奇。 它們從醜小鴨變成天鵝的背後推手,就是耐吉。因為這四年間(二○一一年至二○一五年),耐吉的股價漲了接近兩倍。 「買耐吉概念股,最重要的不是看公司庫存週轉天數,也不是淨利率,而足耐吉的股價!」分析師均笑說,耐吉與主要供應鏈的股價關聯度高,耐吉漲就跟著漲,「耐吉簡直是供應鏈股價的先行指標,跟著耐吉股價買或賣就對了!」耐吉在台扎根約四十年,牽動台灣相關產業鏈的半壁江山。台灣製鞋三雄,包括豐泰、寶成和錳齊,沒有一家不做耐吉生意,豐泰更是專心伺候這位國際大客戶,八成營收來自耐吉,換句話說,如果沒有耐吉,就沒有豐泰。 王於紡織股,從上游到下游,宏遠、南紡、東隆興到儒鴻等,個個都靠耐吉吃飯,據了解,儒鴻最大客戶就是耐吉,比重超過一〇%,正因手握耐吉訂單,讓它股價衝破五百元。 把市場上所有主要「耐吉概念股」集結起來,總市值約五千八百億元,總營收約為六千二百億元,甚至寶成、豐泰和儒鴻三家股票總市值,今年一度達到三干多億元,還超越台灣前三大電腦品牌廠華碩、宏碁和微星加起來的市值總和,靠著耐吉運動風潮助攻,做鞋子衣服的傳統公司市場價值,竟然比做電腦品牌的科技公司還要高,等於為台灣產業變遷史翻了新頁。 嚇!手握四成鞋子訂單 大廠廠區內,都有一間耐吉研發中心凱基非科技產業分析師賴建安指出,耐吉做一雙鞋,供應鏈可能超過三百家,光鞋帶就有五十家,台灣的耐吉供應鏈絕不只是二巾場看得見」的上市櫃公司。 其實,還有更多未上市的紡織和製鞋公司,他們藏身在台灣的中北部,默默的為耐吉製鞋、紡衣,耐吉對台灣產業的實質影響力,比想像中來得還要更大。 反過來說,如果沒有台灣產業鏈,耐吉也不可能成為全球第一流的運動品牌大廠。 至今,耐吉約有三成七的服裝訂單下給台灣紡織業,約四成的鞋類訂單交由台廠代工,要是有一天台灣耐吉產業鏈全面「罷工」,耐吉將有約四成的貨出不了。 耐吉對於台灣產業的信任,足以把它最重要的「設計大腦」,都放心的交給台灣。在製鞋大廠的廠區內,都設有研發中心,內有專門研發耐吉的部門,由耐吉開發人員和他們共同合作,設計出全世界最棒的鞋子和衣服。 強!研發能耐遠勝中國 耐吉執行長腦中「夢幻鞋」,七天做出豐泰董事長王秋雄回憶,有一次耐吉執行長帕克(Mark Parker)跑到台灣來,要求豐泰七天之內做出一雙鞋子,「鞋子的設計圖在哪裡?」 「就在他的腦袋裡!」結果,豐泰花一天時間開模、兩天打樣,真的在七天之內就把帕克腦海裡的鞋子,給做出來了。 就連耐吉在二〇二一年被《時代》雜誌選為年度最佳發明之一的Flyknit針織鞋,量產技術的突破是由豐泰在二〇一一年底幫耐吉在雲林斗六廠研發出來,才得以趕上當年倫敦奧運的商機。 豐泰雖研發出耐吉最創新產品的生產技術,但為了做針織鞋得採購大量的針織機器設備,王秋雄認為這與豐泰所擅長的製鞋業核心技術不同,因而決定不做耐吉的針織鞋訂單。耐吉才會轉而由中國廠商申洲國際來生產,而且申洲國際一家就吃下七五%訂單。 陸廠企圖心強,願意砸錢買設備衝量,甚至不賺錢都願意做,但台系廠商多屬家族企業,小心走穩每一步,不以衝量為優先,而重發展高質產品,兩地生產邏輯完全不同。 保德信高成長基金經理人葉獻文研判,台廠拚量肯定拚不過陸廠,但陸廠要趕上台廠的技術水準,至少還有兩到三年的差距。 「台灣運動產業鏈,因長期投入研發,無法被輕易取代,」國泰證期顧問處經理蔡明翰表示,中國紅色供應鏈崛起,或多或少對台灣運動品脾供應鏈造成衝擊,但因為台灣紡織、製鞋產業,他們早已不是「代工」而已,而是擁有無可取代的設計研發能力。 換言之,當台灣電子廠因紅色供應鏈倒成一片,這群製鞋和紡織尖兵,因掌握住耐吉大腦,即使在激烈的產業競爭之中,反而成為台灣真正不怕紅潮取代的產業。 撰文者馬自明 | ||||

投資過papi醬、賣粉絲、賣圖書、賣知識,羅振宇過得比做手機的羅永浩滋潤多了?

來源: http://www.ikuyu.cn/indexinfo?type=1&id=13292&summary=

5月18日晚,羅輯思維在北京維場39.9度空間開了一場名為“001號知識發布會”,為“得到”App中的已上架或即將上架的12款知識類產品做了個發布會。

優酷和深圳衛視對發布會做了全程直播,最高峰時有超過38萬用戶通過優酷直播頻道在線觀看,直接導致了優酷的服務器數度過載,不得不轉用深圳衛視電視信號。

自媒體先鋒

作為中國最有影響力的兩個姓羅的中年男子之一,羅振宇的任何動向都受到了廣大粉絲的關註。巧合的是,兩位羅老師都遊走在精神領袖和商人之間,販賣著帶情懷的商品。

不知道有意還是巧合,2012年5月羅永浩離開教育界調轉方向去做手機,羅振宇也在同年結束了自由職業者的生涯,與申音和吳聲一道創辦了羅輯思維,並選擇在2012年12月21日,傳說中的世界末日開播《羅輯思維》第一期,走的是知識類自媒體脫口秀的路線。

第一期節目“末日啟示:向死而生”在首播平臺優酷達到了868萬次的點播量,雖然之後的點播量未能再創新高,但基本也都維持在150-300萬次。借力於視頻的流量,《羅輯思維》的微信公眾號粉絲數量迅速突破十萬級。

作為資深媒體人的羅振宇,在節目起步之初並沒有刻意走拉贊助商支撐節目運營的老路。首先,《羅輯思維》有個很重要的屬性,它是羅振宇及其團隊做新媒體的一個實驗品,需要不斷在不同的方向上試錯。如果引進贊助商,很可能就給羅振宇這個實驗團隊加上各種束縛。

其次,彼時各大金主對自媒體這個新興事物多持觀望態度。團隊如果去拉贊助,需要耗費很多精力,在內容上投入的資源肯定會相應減少。就算拉到贊助,也很容易出現“吃了上頓沒下頓”的情況。而《羅輯思維》不是傳統電視臺的節目,“沒下頓”大概率就意味著死亡。

不要贊助商,羅振宇和他的團隊如此生存下去?

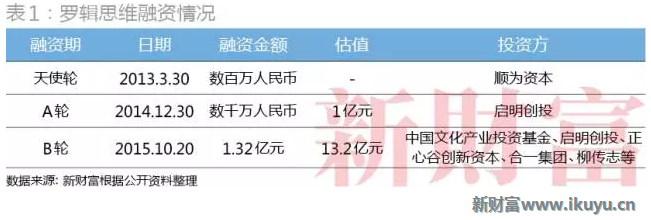

一開始羅振宇標榜自己是一個普通的說書人,既沒有像羅永浩那樣創辦學校,也沒有搞企業類的培訓教育。但是,經過三輪融資,4年多的發展,《羅輯思維》的商業模式事實上經過了多次的叠代(表1)。而“得到”App的誕生,則預示著羅振宇以及他的團隊最終將籌碼壓在了知識付費產品之上。

1.0模式:社群經濟

羅振宇的第一個探索是社群經濟。2013年和2014年的總計三次會員招募,為羅輯思維帶來了近10萬名會員和近5000萬元的收入(表2)。因此有媒體人高喊,羅輯思維的會員變現是自媒體的一次偉大勝利。

收了會員費,羅輯思維相應會提供哪些服務?

依據羅輯思維官方關於會員權利上的解釋:每次會員招募時,羅輯思維都不承諾任何的會員物質回報權益,會員更多的是秉持“供養社群”與“價值認同”的理念來支付會員費,羅輯思維會員群體是一個以價值觀為基礎的創業和知識社群。

說得有點繞,大白話解釋就是:會費是你自己願意交的,你認同我們才這樣做的,接下來你和其他交錢的人一起自由活動就好了。顯然,羅輯思維社群經濟的底牌,是要讓一群誌趣相投的陌生人,因羅輯思維這個平臺而走在一起,大家通過協作、分享、抱團共同獲取利益。會員們可以發起相親、共享項目、眾籌產品等活動,形成“自媒體-社群-產業”的價值鏈。

或許正是看中了這個社群的價值,從三次會員招募的銷售收入和會員人數可以推斷,與200元/年的普通會員相比,越來越多的人選擇了1200元/年的鐵桿會員。

另一方面,羅振宇也以手頭上的粉絲資源作為籌碼,開始找商家要產品贊助,實現“攜用戶以令商家”的C2B模式——一方面可以當作福利發放給會員,另一方面也相當於一定程度的廣告宣傳。類似10臺樂視電視、20個機頂盒、10萬份黃太吉煎餅等,都是羅輯思維“團要”的戰果。

但社群經濟的發展並不像羅振宇最初構想的那樣可以自然生長,需要投入大量的人力和時間進行維護。回複近10萬會員就是很大的工作量,更別說滿足相關的需求。面對全國各地的會員群,作為精神領袖的羅振宇也只能照顧到當中的一小部分,否則其本身的內容產品就無法完成。

從某種意義上來理解,羅輯思維打造的這個會員社群有點像低配版的MBA。不少人加入不僅僅是為了“愛智求真”這個單純的目的,而是為了找生意,混圈子。雖然這和社區經濟的理念並不矛盾,羅胖自己也在會員社群里賣米、賣書、賣月餅。但對於那些真心入會學習的會員來說,多少會有點失落。

估計是整體會員社群整體效果不理想,網上也有不少網友對其進行了抨擊。於是在2015年10月20日成功獲得1.32億元B輪融資的同時,羅振宇發表了《有奔頭,一起過》一文,並對外宣稱因為不差錢了,會員招募暫停。

2.0模式:定制圖書電商

作為“死磕自己,愉悅大家”的“說書人”,羅振宇做圖書電商再合情合理不過。除了借鑒當年紅極一時的“冬吳相對論”,將視頻內容以文字的形式出版,成為羅輯思維的主題書刊之外,羅輯思維最早是在2014年6月,以互聯網實驗的名義試水圖書電商。

當時羅振宇在節目中公布將會在自家微信公眾號上出售一款價值499元的圖書禮包。在不知道禮包具體內容的情況下,800套書在1個半小時內銷售一空,近400萬元收入輕松落袋。這無疑讓羅振宇及其團隊嘗到了甜頭。

要賣書,肯定要借力視頻節目。事實上,前四季的《羅輯思維》視頻基本上每一個主題都是圍繞著一兩本書去講。不過早期節目大多是像中日貿易、地域歧視、剩女之類比較貼近現實生活的話題。其中涉及到的書籍很多都是市面上的暢銷書,就算是相對冷門的話題,也能在主流的圖書平臺上買到。

當羅振宇決定進軍圖書電商時,為了配合賣書,《羅輯思維》的節目悄悄做了相應的變化。節目的選題更加偏重於歷史或者未來的題材,現實題材的比重明顯減少。

原因很簡單,因為熱門話題的圖書在各個平臺中都能找到,顯然不是羅輯思維電商圖書的目標。羅振宇更偏好於代銷兩類書,一類是以前出版過,但是目前市面上已經絕版了,由其聯合書商將書“複活”再次推向市場,這種絕版書中比較容易有故事的就是文史類的書籍。現在可以理解為什麽《羅輯思維》視頻會熱衷於聊聊曾國藩和王陽明,講講美國和德國歷史。

第二類圖書則是觀點比較新穎或者作者在中國已經具有一定影響力的外文新書。比如說凱文·凱利的《必然》、尤瓦爾·赫拉利的《未來簡史》等作品。羅輯思維往往是拿到了相關書籍3-5年不等的獨家代理權,並且參與產品的定價,一般通過擡高價格來增加利潤,最後在羅輯思維的電商平臺上以原價銷售(表3)。

於是,2015年羅輯思維憑借60余本圖書,創造了超過1億元的銷售成績。其中銷售過10萬冊的包括描寫美國近現代史的《光榮與革命》,講述清軍圍剿太平天國的《戰天京》;凱文·凱利全球首發的新書《必然》2個月賣出20萬冊;而在2017年跨年演講中推薦的《未來簡史》,則因預定火爆而兩次出現斷貨。

包裝到位加上粉絲給力,羅輯思維的圖書電商之路目前看來走得還算比較順暢。

2.5模式:投資papi醬

當羅振宇手握圖書電商帶來的大量現金在琢磨幹點啥的時候,2016年初依靠短視頻迅速躥紅的papi醬進入了他的視線。作為傳媒專業的博士、資深媒體人,羅振宇看著papi醬和她背後的1000多萬粉絲估計是會“流口水”。至於怎麽運作這位“即美貌和才華於一身”的網紅,善於“搞事情”的羅振宇心中的方案估計是信手捏來。

在真格基金徐小平的推動下,羅振宇用真金白銀開始了第三場實驗。四家機構投資1200萬元,papi醬總估值達到1.2億元一時間刷爆了各大媒體的頭條。之後的商業運作大家都已了然於胸,這里就不再贅述了。

但誰也沒想到,這個自媒體網紅與短視頻網紅的合作在短短3個月內就出現了劇情反轉。羅輯思維CEO脫不花(李天田)發文表示,投資Papi醬是羅輯思維的“恥辱”,羅輯思維原價退出papi醬項目的消息不久後也在各大媒體公布。

2016年底,瑞士高級鐘表品牌積家(Jaeger-LeCoultre)推出了一款山上papi醬全程出鏡的廣告視頻,與後者展開了深度合作。那個在自己左手無名指畫圈當戒指的papi醬,居然搖身戴上了名表,出鏡頂級腕表品牌的廣告。

差不多在同一時間,徐小平在接受采訪時透露,Papi醬項目創造了5000萬元的收入,但這一切都和羅輯思維無關。是什麽原因讓脫不花用上了“恥辱”二字,又在賺錢之前就選擇退出了呢?

3.0模式:知識付費

羅輯思維退投,很可能是因為Papi醬身上的標簽與羅振宇接下來要幹的主業有著莫大的沖突,這個主業就是2016年底開始崛起的知識付費。

在2016年10月13日第191期《羅輯思維》中,羅振宇用了一整期的節目介紹了羅輯思維為什麽要進軍知識付費這個新興產業。答案很簡單,就是瞄準了中國正在冉冉升起的新中產階級。

據統計,中國目前的中產階級人口達到了7億,是中國最活躍、消費力最旺盛的群體,因此也是各大商家重點瞄準的目標客戶群。那這些中產階級老爺和仙女們在精神上有哪此需求呢?

總結羅振宇的觀點,這種需求是頗為“人格分裂”的。首先是喜歡媚俗的東西,但又終將鄙視媚俗的東西;渴望高雅的東西,但以自身的知識、閱歷和人生境界又暫時達不到消費高雅東西的境界。所以現在做媚俗內容的以後會餓死,現在做高雅東西的可能熬不到以後就餓死了。

如何幫助新興中產階級在精神上銜接起通往更高階層的道路,正是羅振宇看中的“古騰堡級”的機遇。至於papi醬,她身上的標簽是更加偏向於媚俗,與羅輯思維未來的定位相違背,這就是羅振宇及其團隊經過深刻思考後作出的決定。有些錢賺不得,因為上了“色”後會很難洗掉。

那收縮曾經壯大羅輯思維的電商業務又如何解釋呢?

脫不花給出的解釋是要專心做內容。但小編認為真正的原因,很可能是羅輯思維電商業務正在萎縮,從《未來簡史》在羅輯思維天貓上的銷量就可見一斑。

另外一個重要的原因是音頻書籍的崛起。道理很簡單,聽書比看書更加方便,適用的場景也更多,無論是開車走路騎車坐公共交通,都可以聽書。一些“讀”書的音頻還將關鍵內容和核心觀點進行了歸納,聽眾只需消半個小時就能消費一本書。

還有,成本低,在喜馬拉雅上,光是關於《未來簡史》的讀書音頻就有好幾個,而且基本上都是免費的,可以下載至手機里反複聽。雖然也有大量的付費音頻,但在目前各大音頻App為了爭搶用戶,大打價格戰的環境下,音頻聽書比看書肯定要實惠很多。

羅輯思維當然也看到了這一點,因此及時跟進,上線了很多音頻相關產品,訂閱專欄中的文章也做了專門的音頻配套。同時還請來了播音界的大咖,包括《舌尖上的中國》的旁白者李立宏、央視的播音員歐陽夏丹、國家一級演員何冰等來制作音頻產品,吸引更多聽眾的耳朵。

羅輯思維關於知識付費產品的另外一個重點就是“得到”App上的訂閱課程。這是羅振宇目前開發出來的為新興中產階級準備的精神大餐。刨除《羅輯思維》1-4季合集這碗冷飯,目前“得到”App上有25個訂閱課程,目前的銷售收入已經達到2.4億元(表4)。

訂閱數量過十萬的有李笑來、薛兆豐、劉潤和萬維鋼。如果按照李笑來之前接受媒體采訪時透露,“得到”和專欄作者分成比例是5:5。那麽這四位“十萬級”的大咖在“得到”專欄上的收入已經過千萬。就算是現在訂閱排名墊底的“商業史精讀”的作者張瀟雨,也能分得80多萬元。

“得到”訂閱專欄的另一個重要的作用就是“去羅振宇化”。多年以來,《羅輯思維》就是靠羅胖每天早上6點的60秒音頻和每周50分鐘視頻來支撐著。說實話觀眾多少有點審美疲勞,羅振宇自己也吃不消。現在內容產品的任務分攤給大量的專欄作家來完成,為用戶提供了更多的選擇,不但提升了產品的更新頻率,又分散了風險。

那羅振宇現在是不是就可以翹著腳賺錢了呢?

答案是否定的,雖然羅振宇在內容方面的工作有人分擔了,但他仍需要不斷尋找新的牛人。

因為首先,牛人會枯竭。《羅輯思維》的視頻之所以能撐3年之久,是因為羅振宇以付費的形式向社會公開征集節目選題。如果光靠羅振宇及其團隊,估計早就才思枯竭了。然而,即便如此,《羅輯思維》每期的點擊量還是呈現下滑的趨勢,從一開始每期300萬的點擊到後來的200萬上下。對於在“得到”App上單兵作戰的專欄作者而言,要保質又保量就是個高難度和高強度的事情。保不齊哪天就玩不下去,牛人就退出專欄,或者用戶因為產品質量下降而不再續訂。

第二個原因是,牛人在出名之後很可能會自立門戶。就像羅輯思維不滿足於優酷、喜馬拉雅等平臺,於是另立門戶有了“得到”App;李笑來在“得到”擁有十萬加的訂閱用戶,卻又另外搞出了“一塊聽聽”;知乎live、微信公眾號中不斷有優秀的內容傳播者加入內容創業的大軍。在知識付費產業興起的初期,這種現象是無法避免。同時也印證了平臺的效應在弱化,越來越多的人在收獲“一定數量”的用戶後,都忍不住想嘗試另立門戶的快感。

但羅振宇對此卻樂見其成。他不斷在視頻里呼籲有才華的人加入內容創業這條跑道。並且在“001號知識發布會”上公布了“得到”關於內容創業的產品標準——《得到品控手冊》,供廣大用戶免費索取閱讀。

這不禁讓人聯想到埃隆·馬斯克公開特斯拉專利。如果能讓產業中的其他從業者按照自己的標準生產,雖然會增加競爭,但也增加了大家共同活下去的概率。等市場上出現大量的內容創新創業者,羅振宇只要從中挑選優秀的群體,開出讓其無法拒絕的價格,把他們拉進“得到”的平臺,就能讓知識付費的賺錢機器繼續運轉下去。

在“001號知識發布會”上,羅振宇表示,希望2017年把“得到”上的專欄能增加到50個。如果真能實現,那麽收入是否能夠實現翻番,超過5億呢?答案有待今年秋季的“002號知識發布會”揭曉。(完)

股市有風險,投資需謹慎。本文僅供受眾參考,不代表任何投資建議,任何參考本文所作的投資決策皆為受眾自行獨立作出,造成的經濟、財務或其他風險均由受眾自擔。

Next Page