青島海爾:分部數據疑有誤 孫旭東

http://blog.sina.com.cn/s/blog_59d5d75d0102egmj.html(本文發表在《證券市場週刊》2013年第5期)

《企業會計準則》規定,企業存在多種經營或跨地區經營的,應當披露分部信息。在企業經營業務多元化、產品多樣化的今天,分部數據的重要性日益增強。然而,部分上市公司在披露分部信息、尤其是涉及到內部交易的分部信息時,披露的數據質量不能令人滿意。

青島海爾

青島海爾(600690)季度報告披露,「2012年3季度單季度,空調業務收入同比增長38.53%、洗衣機業務收入同比增長12.75%、熱水器業務收入同比增長12.91%、冰箱業務收入同比增長2.56%。」

僅僅根據上述信息,我們可能猜不到青島海爾2012年第3季度的營業收入同比只增長了6.49%,有網友為此特意請我分析一下為什麼會這樣。

我們先來看一下青島海爾在半年報「管理層討論與分析」部分中披露的業務分部信息。

表1:青島海爾2012年上半年主營業務分產品情況

單位:億元

| | 2011年上半年 | 2012年上半年 |

收入 | 成本 | 毛利率 | 收入 | 成本 | 毛利率 | 收入增長 | 毛利率增長百分點數 |

空調 | 82.47 | 63.55 | 22.94% | 91.81 | 66.79 | 27.25% | 11.33% | 4.31% |

電冰箱 | 142.15 | 99.45 | 30.04% | 138.83 | 96.42 | 30.55% | -2.34% | 0.51% |

小家電 | 9.02 | 6.61 | 26.72% | 9.55 | 6.98 | 26.91% | 5.88% | 0.19% |

洗衣機 | 51.61 | 37.92 | 26.53% | 55.23 | 40.21 | 27.20% | 7.01% | 0.67% |

熱水器 | 17.54 | 10.62 | 39.45% | 19.34 | 11.46 | 40.74% | 10.26% | 1.29% |

裝備部品 | 41.90 | 38.21 | 8.81% | 38.79 | 35.34 | 8.89% | -7.42% | 0.09% |

渠道綜合服務業務 | 32.93 | 31.06 | 5.68% | 48.03 | 46.22 | 3.77% | 45.85% | -1.91% |

合計 | 377.62 | 287.42 | 23.89% | 401.58 | 303.42 | 24.44% | 6.35% | 0.56% |

從表1中可以發現,除了空調、洗衣機、熱水器和冰箱業務外,青島海爾還有小家電、裝備部品和渠道綜合服務等三項業務。因此,即便3季度空調、洗衣機和熱水器業務收入增幅較大,但如果其它業務收入增幅小甚至為負,也會導致總體業務收入增幅收小。

與上半年相比,3季度青島海爾的空調、洗衣機、熱水器和冰箱業務的收入增幅更大,但總體收入增幅卻極其接近,據此,我懷疑其它業務的收入增長情況可能遜於上半年。

小家電和裝備部品也就罷了,我比較關注青島海爾的渠道綜合服務業務,這是張瑞敏先生極其看好的一項業務。不久前,張瑞敏接受了《哈佛商業評論》中文版的採訪,記者問了這樣一個問題,「目前海爾在資本市場共有兩家公司,分別是在上海上市的青島海爾(600690.SH)以及香港借殼上市的海爾電器(1169.HK),他們將來的分工是怎樣的?」張瑞敏的回答如下:

從內部來講,基本上大家比較明確了,製造業務會逐漸集中到上海上市公司平台,而渠道、物流、服務等則會集中到香港這個平台。以這兩個平台,作為我們下一步發展的主要發展方向,內部一些資產都由這兩個平台來整合。有些業務,比如金融,不一定能整合進去,但是也要支持整個集團戰略的發展。

按說,像現在互聯網時代這麼發展,香港這個平台應該是可以超過上海的。在現在的市場機會下,其實它應該發展得更快。當然,上海平台也就應該逐漸轉到服務型製造上來。

雖說如此,青島海爾的股東並非不能分享海爾渠道、物流、服務業務的發展,這是因為海爾電器其實是青島海爾合併會計報表範圍內的一家子公司,青島海爾持有其52.16%的股權。青島海爾的渠道綜合服務業務就是由海爾電器來經營的。

然而,從表1中可以看到,青島海爾渠道綜合服務業務的毛利率很低,與2011年上半年相比還有所下降。如果3季度該業務收入增長再放緩,則意味著張瑞敏極其看好的這項業務,其發展並不能令人滿意。

在這種情況下,我更願意看看海爾電器在半年報中對渠道綜合服務業務的陳述,畢竟這項業務對它比對青島海爾更為重要。

在海爾電器的半年報中,我們看到的則是另外一番景象。

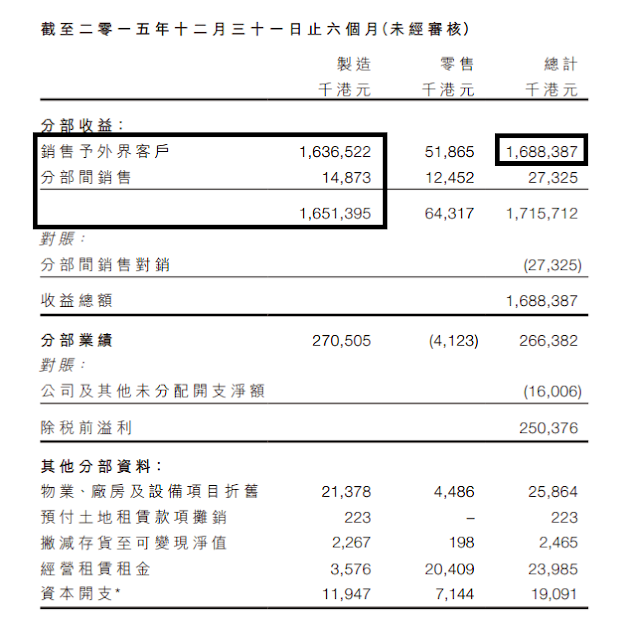

表2:海爾電器經營分類資料

單位:億元

洗衣機業務 | 熱水器業務 | 渠道綜合服務業務 | 總計 |

2011年上半年 | 2012年上半年 | 2011年上半年 | 2012年上半年 | 2011年上半年 | 2012年上半年 | 2011年上半年 | 2012年上半年 |

分類收入: |

向外間客戶銷售 | 17.32 | 19.01 | 4.35 | 4.66 | 221.07 | 239.36 | 242.74 | 263.03 |

分類間銷售 | 34.29 | 36.28 | 13.19 | 14.72 | 3.24 | 3.84 | 50.72 | 54.84 |

合計 | 51.61 | 55.29 | 17.54 | 19.38 | 224.32 | 243.20 | 293.46 | 317.88 |

調整: |

對銷分類間銷售 | -50.71 | -54.84 |

分類收入 | 242.75 | 263.04 |

從表2中我們發現,海爾電器的渠道綜合服務業務收入高達243.20億元,其中對外銷售也有239.36億元之多,這遠遠超出了青島海爾半年報中披露的46.22億元的水平。

海爾電器的半年報中還分析了渠道綜合服務業務的毛利率:

2012年上半年渠道綜合服務業務毛利率為8.0%,相比2011年上半年的4.7%(重列)提升了3.3個百分點。渠道綜合服務業務毛利率大幅上升的主要原因在於,為深化渠道綜合服務業務的服務內容,本集團增強此分類部分三、四級市場銷售職能,承擔了更多營銷與促銷支持工作,此安排相應導致的毛利率增加與銷售及管理費用率提高。

同一業務為什麼在青島海爾和海爾電器的半年報中會大相逕庭?鑑於海爾電器披露的收入情況更為詳盡,我更傾向於認為它披露的數據是正確的。從表2中可以發現,洗衣機和熱水器業務有超過一半的收入來自向其它分部銷售,而這其它分部最有可能是渠道綜合服務業務。然而,在表1中我們看不到分部間有內部交易的跡象,例如洗衣機業務,表1中顯示2012年上半年收入為55.23億元,而按表2,洗衣機業務收入為55.29億元,但其中有36.28億元為內部交易收入。

在這種情況下,我懷疑青島海爾披露的渠道綜合服務業務的收入實際上是總體對外收入減去其它分部收入(包括內部交易收入)的結果。這樣拼湊出的數據顯然不具有實際意義,不能準確地反映該業務的實際情況。事實上,失真的情況不只體現在收入金額和毛利率上,還體現在收入增長情況上——按表1渠道綜合服務業務收入2012年上半年同比增長了45.85%,而按表2計算則只增長了8.42%。

2012年,青島海爾的營業利潤增幅遠高於營業收入,這表明其盈利能力提高。但是,如果公司寄予厚望的渠道綜合服務業務在半年報中給人以發展欠佳的印象,這不能不說是一個遺憾。

如果渠道綜合服務業務對海爾真的很重要,我們希望青島海爾能在會計報表附註中像海爾電器那樣進行更詳盡的披露。事實上,這也是會計準則的要求,《企業會計準則第35號——分部報告》第十四條明確規定,「對於主要報告形式,企業應當在附註中披露分部收入、分部費用(虧損)、分部資產總額和分部負債總額等。」然而,青島海爾不僅在2012年半年報中未按上述要求去做,在2011年年度報告中也是如此。

京威股份

有網友在京威股份(002662)2012年上半年審計報告中發現了一個奇怪的現象——根據分部數據,每個業務分部的營業利潤率均為23.99%。因此,這位網友懷疑數據是人工加工的,不是真實的數據。

表3:京威股份2012年上半年分部信息

單位:萬元

內飾件 | 外飾件 | 其他產品和服務 | 抵消 | 合計 |

營業收入 | 5,011 | 103,840 | 16,079 | 45,170 | 79,760 |

其中:對外交易收入 | 5,011 | 65,604 | 9,144 | 79,760 |

分部間交易收入 | 38,236 | 6,935 | 45,170 |

營業費用/成本 | 3,979 | 82,440 | 12,765 | 45,415 | 53,769 |

營業利潤 | 1,202 | 24,908 | 3,857 | 2,358 | 27,609 |

營業利潤率 | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 34.62% |

更進一步,我們還發現,表3中各分部及合計數中,營業利潤不等於營業收入減去營業費用/成本。例如,內飾件收入為5011萬元,營業費用/成本為3979萬元,按理說營業利潤為5011-3979=1032萬元,表3中卻為1202萬元。

另據京威股份的半年報「管理層討論與分析」部分中披露,內飾件業務的毛利率為23.86%——低於23.99%,這是不應該的,分部的營業利潤應低於毛利潤。

根據以上分析,我們可以判斷京威股份審計報告中的分部信息披露有誤,而且是低級錯誤。

那位網友在發現這樣的錯誤後,甚至對公司合計欄中營業利潤率高於各分部產生了懷疑,懷疑公司實際利潤率沒有那麼高。但是,這個懷疑不成立。由於分部間存在內部交易,合併抵消這些內部交易後利潤率提高是正常的。

不過,由此我們也可以看出公司財報數據出現低級錯誤後果的嚴重性,那就是本來正確的部分也更容易受到懷疑。

中國分部業績拖累西方跨國企業

http://wallstreetcn.com/node/62506 WSJ報導稱,近幾年來美國和歐洲企業在中國大舉投資以拓展業務,尋求從中國中等收入階層的擴大和經濟的快速增長中獲益。全球陷入衰退以來,中國業務的增長幫助這些企業抵消了在歐元區利潤大幅下降以及在美國收入停滯的影響。

但最新公佈的季度收益報告顯示,對於許多公司而言,中國業務構成了拖累。中國經濟增速放緩以及政府對奢侈品和製藥等行業採取政治和法律行動加劇了西方公司中國業務的增長放緩。

中國三季度GDP增速小幅回升至7.8%,仍遙遙領先其他主要經濟體,但和2007年曾達到的14.2%峰值相比顯著降低。除經濟增長放緩外,一些西方企業在中國還受到其他因素影響,例如製藥企業受到賄賂相關調查,嬰兒配方奶粉企業遭到安全性擔憂打擊,奢侈品行業因政府實施的反腐行動而銷售減少。

包括Pernod Ricard、賽諾菲安萬特(Sanofi-Aventis SA)和陽獅集團(Publicis Groupe SA)在內的大型歐洲企業三季度在中國的銷售大幅放緩,一些公司還警告稱這一放緩可能拖累全年業績。微軟、禮來製藥(Eli Lilly)和國際商業機器(International Business Machines Corp)等美國公司也表示中國業務疲軟。

不過也有一些行業在中國的狀況相對不錯。與汽車相關的產品銷售強勁,保健和環境改善方面的支出也依然穩健。

通用電氣三季度在中國的訂單增長17%,保健設備產品需求增加33%。聯合技術公司(United Technologies)在中國的銷售增長11%,得益於電梯需求增加。美國德事隆有限公司(Textron)也稱,受來自中國的良好需求推動,他們三季度售出14架直升機。

法國化妝品生產商歐萊雅在中國的銷售也保持兩位數百分比增長。該公司首席執行長Jean-Paul Agon說,

「中國經濟增長率降低約一個百分點不會給我們帶來顯著影響。」

但其他一些公司的管理人士表示,過剩的產能和疲軟的定價狀況引發了有關中國工業領域增速將放緩的擔憂。科技企業在中國的表現凸顯出中國宏觀經濟環境已變得不利。

微軟稱,第三季度中國業務疲軟,因中國經濟環境具有挑戰性。當季該公司在中國業務的收入較上年同期全面下降。思科系統和惠普也公佈中國業務表現不佳。

國際商業機器在中國面臨的需求全面減少,尤其是電腦設備業務銷售下降40%。中國業務收入佔國際商業機器總收入約5%,該公司在中國的總體銷售減少22%。

國際商業機器首席財務長Mark Loughridge在公司討論業績的電話會議上稱:

「來自中國國有企業和公共領域的需求顯著放緩。該公司預計中國的需求要到明年春天才可能回升。」

與此同時,奢侈品行業也因中國政府打擊腐敗和提倡節儉的行動而受到影響。Kering SA的古馳(Gucci)品牌最近季度公佈2009年以來的首次銷售下降,受到中國業務拖累。

藥品製造商們在中國也面臨壓力。葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)因賄賂遭到中國政府調查後,其他製藥企業也在接受審查。葛蘭素史克已表示,幾名在中國的管理人士可能觸犯了法律,公司正配合相關部門的調查工作。受賄賂調查影響,其在中國的藥品和疫苗銷售銳減61%。

賽諾菲安萬特今年以來第二次下調了全年業績預期,因最近季度在中國的銷售僅增長5%,而此前幾年增長率均達到兩位數。

禮來在中國的銷售增長率也放緩至11%。

此外,達能下調全年業績預期,因一家乳品供應商發佈的缺乏根據的安全性警告導致該公司在亞洲的嬰兒產品銷售下降。此前在因價格操縱而被監管部門處罰後,達能已經下調了旗下嬰兒配方奶粉在中國的售價。

雅培製藥也是上述事件的受害者。該公司首席執行長Miles White表示,要讓消費者重新選擇其品牌並非易事。不過,雅培在中國的發展策略並沒有因此改變。

「我們對中國的預期沒有變化,投資計劃也沒有改變,公司已在中國建設了一座大型工廠,還打算建造更多。」

SEC讓步 四大中國分部交200萬美元“輕松”和解

來源: http://wallstreetcn.com/node/214091

四大會計師事務所中國分部同意每家支付50萬美元和解費,以結束與美國證券交易委員會(SEC)長達兩年多的“對峙”。

和解之後,SEC對於暫停他們在美國執業資質6個月的判決也將撤除。不過普華永道、安永、德勤、畢馬威四家事務所同意,未來會遵照SEC的要求提交相應的審計文件。

SEC官員表示,這些審計文件對於保護那些在美上市的中國公司的投資者非常重要,此次和解可以確保SEC未來獲取這些文件。

不過北京大學光華管理學院教授Paul Gillis表示,該和解“與投資者所需要的相差甚遠,只是讓企業擺脫困境而已。”

2012年底,SEC起訴四大會計師事務所在華分公司及大華拒絕配合對9家中國企業財務欺詐調查。

華爾街見聞曾在此前的文章中分析到,會計師事務所們面臨著類似22條軍規的困境,美國監管層要求他們公布在外國審計的資料,而中國監管層禁止他們這麽做。

2014年1月,事態再次升級,美國SEC行政法官( administrative law judge)判決四大會計師事務所的中國分部暫停美國執業資質6個月。原因是這些事務所“有意”不向美國監管機構遞交部分涉嫌欺詐的中國企業的審計底稿。

該判決可能會導致200家在美上市的中國企業受到影響,有的甚至會被迫退市。不過判決沒有立即生效,事務所們隨後在美國聯邦法院提起上訴。

在一項聯合聲明中,四大會計師事務所中國分部表示,他們對於此次達成和解非常“欣慰”。

(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)