- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

也說金溥聰 左丁山

| ||||||

| 分 析K之所以無端端講起蔡衍明與肥佬黎之比較,皆因睇完上星期五出版之《亞洲週刊》訪問金溥聰,標題十分吸引,就係「他和馬英九黎智英的緣份」,內容其實提 到黎智英者好少,提及馬英九者多多。分析K對馬英九冇乜興趣,但對《亞洲週刊》講:「親綠媒體分析指出,金投入壹傳媒老闆黎智英麾下,是為二○一二年馬連 任鋪路,指出馬親中,黎反共,金的大動作正好可以『淡化』馬親中色彩,壹傳媒在台灣媒體的強大影響力,更足以和綠媒體抗衡。」就大感興趣,問左丁山上述之 言有無道理,左丁山答佢:「以我所知,肥佬黎素來以市場為導向,視賺錢為企業的唯一社會責任──好似佛利民所講嘅一樣。」 金溥聰本係政治大學新聞系教授, 因曾是馬英九幕僚而備受矚目,故此加盟壹傳媒之後,引起台灣媒體炒作,諸多推測。金溥聰訪問記原文甚長,不能一一引述,但左丁山幾欣賞佢夠膽講:「……所 以他們一直在問我,會不會走回政治的路,我說,我為什麼要告訴你,為什麼有人質疑我,我就要剖開我的心給你看,我為什麼要讓自己綁手綁腳,提出這個問題的 人的動機是什麼?……他希望我給他yes或no,但我覺得我有權利不給yes或no的答案,那是我自己的自由。」 講呢番說話,要有極大信心。香港啲高官就 經常畀大狀黨或傳媒問:「答我,yes or no?」而不知所措,顧左右而言他,邊度夠膽回覆一句:「我有權利不給yes或no的答案」吖。金教授話從香港返回台北之後,更覺得台灣電視台無法吸引觀 眾,可惜記者冇追問:「點解有此感覺呀?」唔通香港電視台節目精彩過台灣好多?我哋香港人好想知道佢嘅答案。金先生曾在中大訪問教書半年,初到埗之時,大 教授在家設宴招待佢,左丁山為座上陪客,聽佢分析台灣政治局勢及馬英九與綠營之互動,講得十分詳細,佢之語言能力十分高,做佢學生聽佢講書,應該十分過 癮,如果佢在壹傳媒電視台做talk show節目主持人會好有吸引力。如此人物唔會輕易受甘詞厚幣引誘嘅,投身台灣電視業當有一番目的與理想。 | ||||||

也說幾句「創新」 金惟純

2011-9-26 TCW

創新」成為企業的關鍵字,已有很長時間了,大家都視為理所當然。 但最近我每次聽到企業界的朋友提到「創新」,都覺得他們活在極大壓力和焦慮中,好像如今的競爭規則,已經是

「創新!或滅亡!」細問之下,果然已有不少人每晚必須吃藥入眠。

「創新」難道非弄成這樣嗎? 正巧日前我去探望一位年過九旬的老書法家,看他的字神龍靈動、揮灑自如;見他的人如沐春風、健朗自在。他的生活、生命和創造,完全合而為一,真正「字如其人」。

「創新」也可以是這樣! 其實我早就對西方現代藝術不以為然。他們追求創新成狂,弄到正常人都不可能再有突破,藝術家除非把自己逼瘋,否則無法再「創新」。如今這股「創新」潮流已無所不在,終於要把企業家也逼瘋才罷休。

這樣的現象,我大膽解讀,可能有兩個來源: 第一,現代文明因個人主義盛行,把生活環境弄得極其繁雜,個人處身其間,感官被刺激到日漸麻痺,需求被誘發到極難滿足。因而對「創新」的胃口越來越大,大到無休無止。

第二,由於商業機制的壯大和無所不在,大多數「創新」的背後,都以利益為驅動力。「創新」乃淪為競爭的壓力 和必要,變成利益導向的腦力活動,不再是生命力滿溢而出的歡愉展現。

這樣的觀察,讓我回想起「商周」十年前發生的事。當時我們請主要幹部一起確認公司的「核心價值」,很快的,大家就達成共識,以誠信、卓越和分享,做為共同信守的價值,但有若干同事主張,一定要再加上「創新」這一條,我雖然並不贊同,最後尊重多數決議,就通過採納了。

我的看法是,如果大家能把誠信、卓越和分享的精神做到極致,「創新」自然的結果,沒必要「為創新而創新」。 直到今日,我看到許多公司在「創新」這件事上,絞盡了腦汁、編足了預算,卻仍然苦無成果。細問之下,果然發 現這些公司的企業文化,都在誠信、卓越和分享這些環節上沒做到位,可謂其來有自。

我當然並不反對創新,但我反對把「創新」當成企業或個人的「核心價值」,我認為那是捨本逐末。為創新而創新,必然誠意不足、用心不深,創新的成果也必然有限,說不定還一面創新、一面造業呢。我還是相信,對自己誠意十足,對別人用心至深,練功到位,創造力自然生生不息。這才是真創新。

也說興業向「戰略」投資者的低價定增 基本面通訊社

http://blog.sina.com.cn/s/blog_8c91f07901010hx7.html

興業銀行(601166)定向增發的公告昨晚出爐,網上已有不少點評的文章。俺沒有興業銀行,銀行股目前僅持工行。隔岸觀火,隨便談談自己的一點看法。中 國銀行業改革許多年過去了,有一個問題總是經常的、不斷的被大家所提及。我們的銀行極其嚴重的依賴於存貸業務,靠吃息差過活。行長們的訪談總說我們要降低 資本消耗,大力發展中間業務。實際情況是大家都在想盡各種辦法擴大貸款規模。貸款業務的資本消耗很快,資本充足率輕鬆地逼近甚至越過監管紅線,融資因而成 為常態。下表1按升序列示2011年中期各上市銀行的資本充足率。

表1:2011H1各上市銀行資本充足率

| 股票代碼 | 公司名稱 | 資本充足率 |

| 000001.SZ | 深發展 | 10.58% |

| 600016.SH | 民生銀行 | 10.73% |

| 601818.SH | 光大銀行 | 10.82% |

| 600036.SH | 招商銀行 | 11.05% |

|

601166.SH |

興業銀行 |

11.22% |

| 601998.SH | 中信銀行 | 11.40% |

| 600000.SH | 浦發銀行 | 11.50% |

| 601288.SH | 農業銀行 | 11.91% |

| 601328.SH | 交通銀行 | 12.20% |

| 601169.SH | 北京銀行 | 12.27% |

| 601398.SH | 工商銀行 | 12.33% |

| 601009.SH | 南京銀行 | 12.43% |

| 601939.SH | 建設銀行 | 12.51% |

| 601988.SH | 中國銀行 | 12.95% |

| 600015.SH | 華夏銀行 | 13.32% |

| 002142.SZ | 寧波銀行 | 14.62% |

這些上市銀行中興業給投資者留下的印象是對股東比較負責,通過股權方式融資少。07年初IPO融資近160億元以來,只發生過一次股權融資:2010年5月以配股方式融資近180億元。興業近3年比較重要的融資還包括:09年9月、10年6月兩次發行次級債100億元,2011年底發行小企業貸款專項金融債300億。所以興業近日突然拋出定向增發方案,出乎我的意料。不知道有木有出乎其他人的意料?俺只能代表自己,代表不了其他人。說句廢話吧,俺雖然代表不了別人,卻可以被別人所代表。比如現在,某人正代表著我開人大會議。

興業此次增發價格12.73元/股,為前20個交易日均價的90%。符合定價下限之規定,很嚴格的符合著。對應的2011Q3的PB近1.3倍。這一「低價」也為廣大投資者所詬病。關於定價,俺的一貫觀點是「如果公司管理層理性且抱著對投資者負責的態度,就把這個交給他們去判斷吧」。注意前提。畢竟,選擇好的時間窗口、定出合理的價格,無論是對投資者還是對管理層,都不是容易的事。但這並不表示管理層可以沒有自己的價值判斷。既然有市場價格做參考,隨行就市不就ok了嗎?這種想法意味著只要按照市場價格,無論其高低增發或回購都是合理的。這是管理層偷懶、不作為的一種表現。

回到興業。興業的定增價是不是低了呢?2010年興業歸屬母公司淨利潤185億元,2011年前3季度這個數字為188億元,簡單平均所得的季度盈利為63億。假定興業保持這一盈利能力(很保守的估計),本次增發在今年第3季度完成,屆時公司的每股淨資產將達到12.24元,增發PB接近1倍。對一家ROE近25%的銀行,這一價格確實低廉。對照表1的資本充足率指標,興業高於同為股份制銀行民生、光大、招行,我們很難理解興業為什麼如此急吼吼的拋出這一低價增發方案。

或者是因為像中國人保、中國煙草這樣的「戰略」投資者可以給興業帶來更多的業務機會?前幾天興業剛停牌的時候就看到有媒體和投資者在討論諸如中國煙草能給 興業銀行帶來多少多少存款的問題。看到這樣的討論,我只能說這些人是外國人而不是中國人,他們習慣用手指去數新增存款而不會用大腦思考問題。這些想法n荒 唐。這讓中國煙草系統內各路管資金的神仙情何以堪?誰動了他們的奶酪他們會拿刀子出來和誰拚命,不是麼?說點近的,建行股改的時候中國三峽總公司就成了建 行的股東,建行一勞永逸的獲得了三峽的所有(或者說大部分)業務了麼?中國移動入股浦發,浦發除了獲得增資資本,大量的業務都轉過來了麼?幾大國有大行重 組改制之初,也引入了美國銀行、高盛、淡馬錫等海外戰略投資者,現在它們大部分賺得盆滿缽溢賣完股份全身而退了。幾大行原期望從它們獲得更多的業務、風險 管理方面的經驗,我的瞭解是這方面成效寥寥。興業有希望從人保獲得什麼管理經驗或者協同效應麼?在我看來,中國人保、中國煙草只是普通又普通的財務投資者而已。這樣的低價定增有意義麼?

也說怎樣做組合管理:1、壓力測試 熊市中那頭懵懂的牛

http://xueqiu.com/4246792644/23251045組合管理(portfolio management)也可叫配置管理,是資產管理的基本策略或手法,與分散投資類似,目的是為了規避風險。這裡不打算探究理論,只想從實用角度出發,分享對組合管理的常識性認識,並探討如何運用組合管理方法和原則管理個人金融資產或理財(不涉及非金融資產如房產之類)。

買過基金的人大概或多或少都看過基金的季度報告,那些報告中都會披露基金的投資組合。每個基金不論是什麼類型的,都會嚴格遵循一定的策略或原則來管理持有人的資產並進行投資(至少理論上是如此)。個人的金融資產也可按照類似的方法來管理。

在說組合管理的方法和原則之前,先說一個最最基本的常識,說它是最最基本的常識,是因為它是盡人皆知的,甚至可以叫做投資公理:

如果資產的價格上漲(下跌)然後下跌(上漲)同樣的幅度,資產的價值將減少。

例如,如果你持有市值100元的股票的價格先上漲10%,然後再下跌10%,你的股票市值就少於100元了;反之亦然,即先下跌10%然後再上漲10%,股票市值也是少於100元了。

下面看一下這個用小學數學知識就可以理解的、盡人皆知的常識,在組合管理的壓力測試中顯示的威力。做組合管理一定要做壓力測試,才能制訂適當的組合管理目標和有效的組合管理策略。

假設你有100w金融資產,可能有以下三種不同的投資組合:

組合1:

查看原圖

查看原圖組合2:

查看原圖

查看原圖組合3:

查看原圖

查看原圖以上各類資產裡面的具體內容在這裡暫不討論,以後再分析。現在只需知道這三大類資產在流動性和風險收益特徵上有明顯差異:固定收益類流動性最低,風險較低,收益相對穩定但不高;權益類流動性次之,風險較高,收益很不穩定;現金類流動性最好,僅有相對風險,基本沒有或者不指望有收益。

這三大類資產的價格波動也有很大差異:固定收益類價格波動相對平穩,波動週期較長;權益類價格波動幅度較大,波動週期很短;現金類價格基本不波動。

雖然固收類資產也有一定甚至可觀的收益,但其實現收益的週期較長,且個人投資固定收益資產一般不大會按照公司財務方法逐期計提賬面收益,而是在投資期結束實現收益時才算總賬,所以,壓力測試主要看權益類價格波動對資產總值的影響,並且假定在權益類資產價格波動週期內,1)其他兩類資產價值的變化可以忽略不計;2)沒有現金流入流出,這個假定並不現實,只是為了簡化分析而已,以後再看有現金流動的情況。

現在假設權益類資產的價格先下跌50%,然後再上漲50%,來看看上述三個組合的資產總值如何變化:

組合1:

查看原圖

查看原圖可以看到,權益類資產價格下跌50%的時候,資產總值僅剩70w,即縮水30%。然後,權益類資產價格在上漲50%,資產總值僅僅恢復到85w,而不是原來的100w。經歷這麼(幅度相等的)一跌一漲,你的總資產竟然貶值15%。

這還不是最慘的。來看一下組合2的表現:

組合2:

查看原圖

查看原圖組合2經歷這麼一折騰,損失了20%,100w資產僅剩80w,最低的時候僅60w。

相比之下,組合3要安全得多,但資產總值仍有10%的損失:

組合3:

查看原圖

查看原圖壓力測試不僅要看最壞情況下會發生什麼,也要看看最好的情況下會發生什麼。假如權益類資產價格先上漲50%,然後再下跌50%,上面三個組合的表現會怎樣呢?:

組合1:

查看原圖

查看原圖組合2:

查看原圖

查看原圖組合3:

查看原圖

查看原圖所以,上漲的時候不要高興得太早,一旦發生同等幅度的下跌,情況照樣不妙。

綜上,無論是先跌後漲還是先漲後跌,只要漲跌的幅度相同,結果都是一樣的,即資產總值最終是減少了,而且減少的值是相同的。這就是投資公理的威力。

另一方面,從上面三個不同組合由於不同的資產配比而導致不同的結果,也可看到資產配置的效果:高波動性資產配置越少,資產總值的波動幅度越小,資產安全性也就越高;反之,資產風險就越高。

因此,我認為一個好的組合管理目標應該是諸如「在市場下跌X%的情況下,所管理的資產損失不超過Y%」之類,而不是諸如「N年M倍」之類。有了這樣一個目標,就可以通過壓力測試的方法來決定不同類型資產的配比。

證券公司、銀行、基金公司等機構對客戶做的風險偏好評估問卷中,通常會有一個問題:「你能接受的最大投資損失是多少?」,讓投資者在給出的幾個百分比中選擇。這個問題也可以看作是一個壓力測試。但如果不用上面的方法分析,這個問題其實是很難回答的;或者反過來說,那些機構在不瞭解你的投資組合的情況下,其實是無法根據你的回答(僅僅一個百分比數字)來判斷你的風險承受能力。

壓力測試只是建立組合管理的第一步。上面的壓力測試分析是在理想的靜態條件下進行的:沒有現金流動,沒有固收類價格波動,沒有改變資產配置。可以看到,壓力之下如果無所作為,資產就要貶值。現實中,面對壓力,恐怕沒有人會無動於衷,除非是不知所措或者束手無策。所以,要制定適當的組合管理策略以應對壓力。動態調整資產配置便是應對壓力的主要手段。關於如何動態調整資產配置,@sosme 有很多高論(動態再平衡策略),有興趣的人可以去拜讀一下。本文的下一篇仍將在基本常識的層面討論動態調整資產配置的策略,也是組合管理的基本策略。

報告預測中國將成最大經濟體,芒格也說中國比美國好

上周,巴菲特的“最親密戰友”查理·芒格在報業公司Daily Journal Corp的年會上表示,如果他是中國人,他會投資中國而不是美國,因為“那里的果實掛得更低,有些公司已經站穩腳跟……以目前的價位,投資中國比美國更好。”

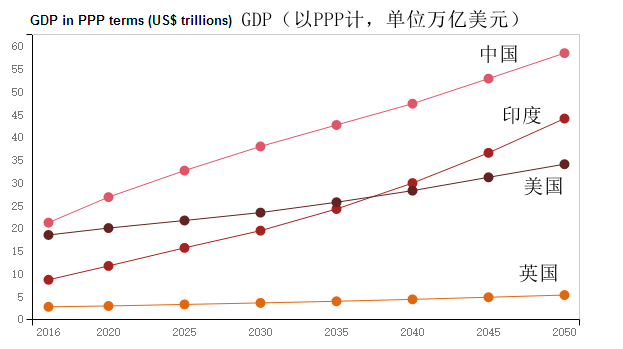

看好中國的不止芒格。近日,知名會計師事務所普華永道發布報告稱,33年後中國將成長為全球第一大經濟體。

普華永道發布名為《長遠觀點:2050年全球經濟秩序將如何變化?》(The long view: how will the global economic order change by 2050?)的報告,對全球最大的32個國家的GDP(占全球GDP 85%)進行了預測和排名。根據普華永道的預測,2050年中國經濟(以購買力平價計算,以下簡稱“PPP”)將排名全球第一,印度居於第二,而美國屆時將排在第三位。

報告預測,全球經濟力量從傳統先進經濟體向新興經濟體轉移的趨勢將會持續,從長期來看新興市場國家將會持續增加在全球GDP的比重。到2050年,全球經濟總量將會增長一倍以上,2016~2050年的年均經濟增長率為2.5%。全球增長動力大部分將源於新興市場及發展中國家。

普華永道估算,新興市場(E7,中國、巴西、印度、印度尼西亞、墨西哥、俄羅斯、土耳其)的平均增速將會是發達經濟體(G7,美國、英國、加拿大、法國、德國、意大利及日本)的兩倍左右。因此,2050年全球最大的7個經濟體中,有6個將會是新興市場國家,其中中國排名第一,印度排名第二,印度尼西亞排名第四。

而美國的全球GDP排名將下滑至第三位,英國將下滑至第10位,法國將跌出前10,意大利將跌出前20。

(以上圖片來源均為普華永道)

也說亮話:身受,自會感同

1 : GS(14)@2016-02-15 18:01:551979年,26歲的摩爾(Patricia Moore)在一家著名產品設計公司任初級設計師。她小時候觀察年邁祖父母日常起居,發現長者生活中的不便,很多時源自家庭用品設計沒有顧及他們的需要。直覺告訴她,這不單是對長者應有尊重,亦是商機。她請來演藝化妝專業人士,替她喬裝成80歲的老婆婆,讓自己變得「眼又矇耳又聾」、手腳行動不便,更花了足足三年,先後在北美超過100個城市,體驗老人生活。為了令經驗完整,摩爾設計9個老人角色,有富有窮,有健康有殘疾,這經歷讓她深切明白到,當時環境設備對老人的諸多不便,以及社會對待老人的態度。

憑這全新思考角度,她自立門戶,開創標榜「大眾通用設計」(Universal Design)的設計公司,專門設計不論老人、小孩、成人、富人窮人、黑人白人,所有人都可以方便使用的產品,結果大受歡迎,引來不少大企業的生意。這個「同理心實驗」,也令她成為老人學專家,後來更推動美國國會在1990年通過《美國殘疾人法》。以人為本是巨大商機。隨着人口老化,會衍生具龐大發展潛力的「銀齡市場」,單就中國而言,波士頓顧問公司預計到2050年會有4.4億老人,屆時銀齡消費需求預計達到每年5萬億元,任何人能為長者提供優良產品和服務,隨時可發展出幾間具阿里巴巴規模的公司!

個別社福機構也有用摩爾的方法,促進跨代了解和共融。筆者和團隊一起參加過一個體驗課程,導師要我們戴上模糊不清的眼鏡(模擬長者視力退化),手指又加上厚套(令關節不靈活),執筆填寫一份密密麻麻的服務申請表格,又在手肘關節綁着限制活動的厚墊,餵自己吃飯,我才明白日常我們毫不在意的生活小節,對機能退化的長者可是重大挑戰。聽說有些學生在同類課程要模擬長者失禁,坐在濕毛巾上動彈不得的苦況。我們常說「感同身受」,其實過程可倒轉過來,先身受,自會感同。張亮香港賽馬會慈善及社區事務執行總監

mailto:[email protected]

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160215/19491570

也說亮話:骰已擲

1 : GS(14)@2016-03-08 00:05:55「The Die is Cast」,出自改變羅馬歷史的凱撒大帝,他在公元前49年1月,揮軍向南跨越盧比孔河(Cross the Rubicon),公然與元老院為敵。最後在內戰中打敗龐培,征服地中海世界,羅馬從此告別共和,建立帝國,一個跨越千年的新時代赫然降臨!今天,人類也已經渡過盧比孔河,來到「人類紀」資訊時代。科技帶來生產力躍進,宇宙學、基因學的新發現動搖人之為人的哲學和宗教信念,人工智能的發展甚至讓人擔憂其有天會取代人類。本欄讀者不一定像筆者般被電影《The Terminator》嚇倒,但是牛津大學於2013年發表有關未來職業的調查報告,指美國現時近一半工種將會在2030前被電腦及機械人取代。即使不是生存權利受威脅,若想自主掌控命運及駕馭科技,新一代必須積極裝備自己以增加競爭力。

近年世界各地開始重視兒童學習編寫程式(編程),英國、愛沙尼亞及以色列已將編程納入中小學的正規課程,芬蘭及台灣等亦積極計劃把課程引入學校。新加坡2014年推出Code@SG計劃,預計2016年有7萬名學生學習編程,新加坡總理李顯龍更於facebook公開他數年前寫下,用以破解數獨遊戲的程式,呼籲國民學習編程。美國總統奧巴馬亦鼓勵國民「不要只買電子遊戲而要自己製作;不要只下載App而要參與設計」。學習編程並非要將所有孩子訓練為專業程式編寫員,而是希望透過製作可愛的動畫、遊戲,訓練學生擁有編程背後需要的「運算式思維──Computational Thinking」,亦即21世紀僱主普遍希望員工具備的邏輯思維及解難能力。在香港,資訊科技目前並非小學的獨立必修課,至於初中「普通電腦課」的課程大綱則仍沿用1999年訂立的版本,與今天的科技現狀有很大距離。昂貴的私人青少年編程課堂漸受歡迎,但受金錢及器材等條件限制,只有中產才能負擔。若香港不甘落後於人,想要讓我們的孩子不論貧富均能平等獲取科技知識以迎接新時代的挑戰,是否該考慮系統地在校園推動編程教育呢?張亮香港賽馬會慈善及社區事務執行總監

mailto:[email protected]

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160307/19519294

也說亮話:別說廢話 用心關顧

1 : GS(14)@2016-03-11 12:57:04「林花謝了春紅,太匆匆,無奈朝來寒雨晚來風。胭脂淚,相留醉,幾時重,自是人生常恨水常東」應該是飽歷滄桑成年人的感慨,為甚麼我們的年輕人,一個又一個的寧願選擇死亡也不要面對生命?青春彷彿變得彷徨、沉重,不堪承擔。「人該為一張履歷表,還是為離開人世時親友的悼辭而活呢?」著名專欄作家David Brooks在《紐約時報》上撰文說,放在履歷表上的技能經驗,只是要顯示一個人外在的市場價值,人離世時悼辭中提到的為人作風,如勇氣、善良與忠誠等才是我們的內在本質。可惜即使大部份人認同悼辭中的德行較為重要,市場經濟的文化、教育和恐懼卻讓人聚焦於學業、職場上的競爭,知易行難。人生難道就只是為了活出一份讓別人評頭品足的履歷表嗎?筆者的朋友小時候因父母離異,遭人白眼而自尋短見,幸好「要好好照顧妹妹」的信念,把他從死神手中拉回來。他分享,無論人因為甚麼原因想自殺,共通點是覺得人生已經沒有「支撐點」。要幫助身邊的人,千萬不要再說「你既然連死嘅勇氣都有,點解無勇氣活落去!」「你死咗都唔會解決個問題㗎!」「生命滿希望!」之類說話!重要的是,用我們的耳朵和心去聆聽,用我們的靈魂和愛去擁抱,「一人猶如拉了一條線,交錯編織成一片安全網。所以,別吝嗇一通默默聆聽的電話、一個擁抱、一句鼓勵。我們不知道,就是那麼一句,剛巧成為安全網上關鍵的一條線,就救了一個生命」。

William Henley在26歲寫的詩《Invictus》在歲月和黑暗中飽受折磨,但是靈魂和意志不屈不撓,結語「我是自己命運的主人,我是自己靈魂的主宰」(I am the master of my fate, I am the captain of my soul),Henley12歲罹患骨結核病,25歲疾病蔓延到腿部需要截肢保命,儘管殘疾了,他仍然相信生命有選擇!「簾外雨潺潺,春意闌珊」,借柴可夫斯基第六交響曲《悲愴》安撫情緒,希望在樂章演繹不可避免的死亡中找出生命的一點靈光。張亮香港賽馬會慈善及社區事務執行總監

mailto:[email protected]

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160311/19524530

也說亮話:人生旅行團

1 : GS(14)@2016-03-15 15:39:29上周三晚應中文大學聯合書院之約,以「老鬼」身份回校和同學分享人生。因為最近社會發生的悲劇,筆者非常緊張,找來畢業不久的幾位同事聊了一下午,嘗試理解現今大學生關心的話題。

S君:「我的鄰居多年來罵女兒聲音大得關起門都聽得見,女兒成績其實很好,進了大學,但我們還是聽到她媽媽在雞毛蒜皮的事情上罵個狗血淋頭,大學女生依舊每次都嚎哭不休,讓人心酸。」如果家庭不再是人遇到困難時的避風港,而是無休止精神虐待的源頭,我們該往哪裏撫平傷口?筆者有兩個小朋友,很明白做父母的難處,有時候無明火起,一時真是難以控制。為人父母每天掙扎平衡於「鼓勵潛能」還是「過於嚴厲」,「自由靈活」還是「溺愛縱容」的兩個極端。理論說得容易,那有完美無缺、事事不慍不火的家長?大都市日新月異,自己常常落後潮流,卻希望子女十八般武藝,樣樣皆精,不知不覺中,養兒育女成為競爭的一部份,不能自拔。

其實人生沒有前設,為甚麼非要把自己的一生用「市場價值」圈死,把孩子的未來一五一十「規劃」完整?國畫中有留白的概念,認為不潑上水墨的空白處和上筆的地方同樣重要,一張好畫,墨的多少和作品意境的高低完全沒有關係。人生也該留些空白讓自己、孩子發掘!以筆者自己為例,在二十幾年的工作生涯中,除了酒樓跑堂、倉庫搬運、私人補習等兼職和現職外,我創業兩次,也曾在三個行業文化、性質截然不同的工作崗位任職。每次轉行創業都為了學習新事物而自願減薪,兩年多前創辦社企更是徹底沒有支薪,破釜沉舟、一往無前。事業「變幻才是永恒」無阻我人生的體會、人格的建立、人性的發展,崎嶇不平的山路令迎面撲來的風景更令人珍惜留戀。我們一生都在競爭中成長,容易把外在的成就誤會為做人的價值,總是為着別人的期望而活,這樣多累。不是每個人都要參加固定行程的人生旅行團,拎起背包,走些冤枉路,在曲折中尋幽探秘,人生一樣精采,對父母、對孩子、對家庭都一樣!張亮香港賽馬會慈善及社區事務執行總監

mailto:[email protected]

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160314/19528521

也說亮話:暴雨街馬

1 : GS(14)@2016-04-18 12:04:29「香港街頭足球」和「全城街馬」不約而同都創辦於2013年,把足球和跑步運動街頭化、普及化、變得有趣。「街頭足球」的聯賽球隊各有特色,失聰人士、非洲難民、少數族裔、戒毒者及邊緣青年等分別組隊參賽。當中每個球員都有自己的故事,相同的是足球為他們帶來非金錢可以衡量的正面影響。例如其中一位曾沉淪毒海的球員分享:「踢球不但為生活帶來樂趣,更能認識不同的朋友,互相交流正面的想法。部份球員亦是過來人,更容易互相理解扶持。」社會企業「全城街馬」的「街跑少年」計劃面向所有13至20歲的年輕人,在超過三千個參與10公里訓練的學員中,也有不少低收入家庭、少數族裔、戒毒者及邊緣青年。跑步幫助他們訂立目標,在汗水中逐漸成長,克服跨越10公里挑戰的過程中,由內而外建立別人不可奪取的自信。企業每年更和不同贊助商合作舉辦別開生面的跑步比賽,鼓勵社區參與、共融慈善。一周前的第三屆「香港街馬九龍東」,一萬名跑手參加,雖然碰上黃色暴雨,也沒有減弱參賽者和義工的熱情。筆者有幸列席義工團隊,暴雨中在終點迎接衝線健兒,當中有「猛龍」──視障和聽障跑手、有裝義肢的跑手、有男有女、有老有嫩,也有打扮得「鬼五馬六」的各路英雄。一場跑步比賽,萬人歡笑、堅持、克服,激盪人心,在滿城陰霾中堅持希望。在社交媒體氾濫、譁眾取寵的時代,懷疑成為潮流,憤激變得平常,包容和堅持顯得難能可貴。我們容易把歡呼誤會為成就,把批評放大為失敗。其實每個人都會遇上挫折,大多數偉人在成功的路上不知道受了多少冷嘲熱諷、嫉妒刁難。足球也好、跑步也好,在運動中,我們要學習的,正正是在批評聲中堅持理想、奮發改進,而不是輕易被負面的聲音打倒。輸了球、跑步成績未如理想可以再來,團隊的互相支持、面對勝負的情緒才是我們生命的功課。暴雨街馬,可惜當天有工作在身,沒有機會和大家共同享受,趁着剛剛一周下雨,我在風雨街頭肆意奔跑,痛快!張亮香港賽馬會慈善及社區事務執行總監

mailto:[email protected]

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160418/19575611

Next Page