數字音樂巨頭也牽手? 為何大家要停止版權大戰

來源: http://www.iheima.com/news/2015/1014/152353.shtml

從滴滴快的合並,到美團點評牽手,一宗又一宗巨頭合作案例出現在互聯網行業,市場格局也一次又一次被巨頭的合作行為而打破。當資本遇冷的聲音俞叫俞歡,無論創業項目的融資難度會否明顯增加,燒錢大戰的熱度卻是明顯開始下降,並且這一態勢已經從O2O領域開始蔓延到其他互聯網細分領域。

這不,騰訊與網易在10月13日共同發布消息稱:“網易雲音樂與QQ音樂達成音樂版權轉授權合作,雙方此次合作所涉及的音樂版權達到150萬首,包括QQ音樂獨家代理版權的華納音樂、索尼音樂、傑威爾音樂、福茂音樂、《我是歌手第三季》等內容”。

作為此前在版權大戰中鬧得最兇的一對冤家,騰訊與網易能夠握手言和也當真不容易。當版權大戰導致各家音樂平臺能夠播放的音樂數量越來越有限;當各大音樂平臺在龐大的版權成本下喘不過氣來,才去抱團共進的方式去推動數字音樂發展已成趨勢,而網易與騰訊的這一合作的落地,則證明數字音樂巨頭將攜手共進,逐漸遠離版權大戰的趨勢越來越明顯。那麽騰訊與網易之後,數字音樂行業又會發生怎樣的有趣的事情?為何巨頭會要攜手共進呢?

網易與騰訊攜手 版權大戰或成數字音樂歷史

之所以說網易此次與騰訊宣布合作之後,攜手共進會成為行業發展趨勢,最大的原因就在於:數字音樂平臺逐漸遠離版權大戰之後,不僅能夠更有效地節省成本,使行業更快地進入快速發展狀態,還能夠在產品體驗上強化自身的競爭能力,更有力地將資源投入到產品創新上,從而實現市場突破。網易和QQ音樂之所以在此刻宣布合作,也是希望抓住數字音樂行業回歸產品體驗競爭的機遇。那為何是現在這個時候呢?

一方面,當各家鼎力推動數字音樂收費化、正版化,音樂平臺在版權大戰中終於開始了收費音樂用戶的培育工作,收費音樂用戶能給給音樂平臺承擔一定的版權成本,甚至部分版權能給音樂平臺帶來新收入;另一方面,版權大戰之後,雖然行業難以出現擁有所有音樂版權的企業,但正是各家持有一點音樂版權,用戶難以享受到完整的數字音樂服務。

也正是在這樣的情況下,當QQ音樂拿出其擁有獨家代理版權的華納音樂、索尼音樂、傑威爾音樂、福茂音樂、《我是歌手第三季》等版權,與網易雲音樂共享150萬首音樂; 本身就被行業譽為最看重產品體驗的網易雲音樂,就能夠大大完善自家的音樂庫,用150萬首音樂強化其在產品體驗上的優勢,這一市場變革的紅利,無疑是先入者才能得到的。

據易觀國際移動音樂用戶研究報告顯示:在騰訊海量流量的支撐下,QQ音樂穩居用戶第一,與20余家優秀產品公司、200多家戰略版權合作方達成合作,曲庫近1500萬首;而作為網易丁磊親自參與立項的音樂類平臺,網易雲音樂不僅在丁磊情懷的支撐下引入了大量的網易資源,還在歌單、音樂社區領域深受年輕用戶喜愛,目前用戶已突破一億。

QQ音樂作為數字音樂版權大戰中處於一定優勢的一方,其之所以會選擇和同處於國內主流音樂平臺的網易雲音樂合作,很大一部分也是希望將版權分發和產品體驗,通過抱團合作的方式做的更好。而網易雲音樂與QQ音樂合作,一方面能夠在短期之內完善曲庫與QQ音樂保持良好的合作關系,提升產品體驗,另一方面也能更好地開展從版權方購買版權的工作。

因此,這樣一場合作不僅能夠在短時間內完善數字音樂平臺的曲庫,還能在長遠時間內與版權方建立緊密的關系,讓數字音樂產業的惡性版權競爭成為過去,這便能讓大家能夠有更多的精力開始推動行業創新的發展,切切實實地為用戶提供最全最優質的數字音樂服務,以輔助產品體驗回歸到核心競爭力的位置。而除卻此刻與巨頭攜手共進能夠更好地強化未來競爭力以外,之所以說網易雲音樂與QQ音樂合作開啟之後,版權大戰也將逐漸成為歷史,這和此前版權大戰一直處於混亂、尷尬的狀態,也有很大關系。

混亂、尷尬的版權大戰:誰都不討好

為何此前各大數字音樂平臺互相撕破臉皮,如今卻又要整合在一起呢?版權大戰的尷尬和混亂,便是罪魁禍首。

左右為難:尷尬的版權大戰

有人曾以為數字音樂平臺用買來的版權打壓競爭對手,吸引用戶,用獨家授權做炒作,這不挺好的呢?殊不知,這一切的光鮮背後是數不清的傷痛。

在互聯網領域“免費共享”的理念已經根深蒂固的情況下,當版權公司為獲取更多利益,聯合相關利益方緊逼數字音樂平臺收取版權費用之後,數字音樂平臺的運營成本也顯著提升,其簡單的廣告收入難以支撐整個公司的穩定發展。

為保持公司可持續行發展,數字音樂平臺不得不在各方壓力下,開始對高音質的音樂收費,並與運營商緊密開展流量包和包月會員的制度,但受限於中國數字音樂行業長期所提倡的免費理念影響,前期這一策略並不奏效。此刻的數字音樂平臺上有版權方,下有用戶,可謂是左右為難,版權大戰實則打得異常尷尬。

混亂的數字音樂版權市場:只為提高投入產出比而已

尷尬本還勉強支撐整個數字音樂行業良性發展,當整個數字音樂版權市場混亂起來之後,各家數字音樂平臺之間也表現出硝煙彌漫的效果,各家數字音樂平臺的運營成本也隨著搶奪版權、購置版權的費用不斷上升,而直線猛增。

過去一年一場又一場的數字音樂版權糾紛案,雖然讓各家數字音樂都占據了一時的風頭,卻發現誰都吃不了甜頭,而行業潛規則更是讓身處混亂版權市場的數字音樂平臺壓力倍增。神馬行業潛規則?據某行業人士此前跟小謙透露的消息顯示:數字音樂平臺拿下版權方唱片授權後,有義務將版權繼續分發,而公眾所熟知的各類數字音樂平臺之間的版權訴訟案,此前被告一方多數都曾以多種方式向原告方尋求版權合作,但大多數原告方卻會以外出不在公司、家中有事等多類理由搪塞原告,“拒絕”被告的合作請求,在並沒有擁有直接證據的情況下,版權方對於原告方的這一行為也是無可奈何。

為何這些原告會要這樣處理呢?在繼續分發版權的價格,遠遠不夠承擔數字音樂平臺獲得“一手”數字音樂版權成本壓力的情況下,為提高投入產出比,將版權的價值應用到法律訴訟和市場推廣、品牌宣傳之中,或許能更多地搶奪用戶,占領市場優勢。因此,正是在各類破壞正常商業競爭的行為不斷湧現在市場的情況下,數字音樂版權也混亂起來。

也就是在尷尬也混亂的數字音樂版權大戰中,無論是酷狗音樂、QQ音樂、網易雲音樂,還是酷我音樂、多米音樂、蝦米音樂、百度音樂,誰都無法將全球的所有數字音樂版權拿下,誰都存在給競爭對手控訴,要求見音樂下架的情況。以至於在版權大戰最激烈的時候,各大音樂平臺的上架音樂數量幾乎都明顯下降,這無疑也是有違互聯網行業以“體驗之上”的發展常理,對廣大數字用戶造成了極大困擾的。在此之際,巨頭之間開始嘗試,甚至整合資源也就成為了行業的發展新趨勢。

正如上文中闡述的觀點一般,長期在版權市場混戰,對誰家數字音樂平臺都不好。與其誰都發展不好,還不如共同將市場做大,共同推動行業創新,從未來發現和提升自己的競爭力。因此,可以預見的是,從網易雲音樂與QQ音樂此次為了給用戶提供更加優質的服務而合作,數字音樂平臺將回歸產品體驗為王的時代,大家將逐漸開始停止版權大戰。

版權聲明:本文作者小謙,微博@小莫謙,微信net1996。文章僅代表作者獨立觀點,不代表i黑馬觀點與立場。

沒有藝術那算什麽黃金年代? 張宇談中英音樂劇合作

來源: http://www.infzm.com/content/112415

《劇院魅影》舞美複雜。裝臺花了20多天,廣州大劇院多功能劇場為此一個月沒安排演出。 (劇組供圖/圖)

2015年10月19日至23日,就在國家主席習近平對英國進行國事訪問時,來自英國的音樂劇《劇院魅影》正在廣州大劇院演出。

《劇院魅影》舞美很複雜。裝臺就花了二十多天。來自粵港澳的六七萬名觀眾,觀看了這出由一百多名演員出演、裝置著150個機械舞臺暗門、每天耗費280多枝蠟燭、每場使用250公斤幹冰的“豪華音樂劇”。他們預計將貢獻四千多萬票房。

把這部劇帶進中國的中國對外演出公司董事長張宇預計,《劇院魅影》最終的票房將接近1億,而這出劇的總投資為8000萬。

一個月前,劉延東副總理到英國訪問,在“中英兩國人文戰略對話論壇”上發表了關於中英文化交流的主旨演說。張宇也參加了那次論壇。

(以下為張宇自述)

美國第一英國第二這是個錯誤

論壇上,讓我印象比較深的是南岸藝術中心的朱迪。他說:“很多人認為辦好劇院需要的是能力,但我認為需要的首先是熱情。沒有熱情,光有能力那是冷冰冰的東西,而劇院恰恰不能冷冰冰。”

上次他隨英國財政大臣來華,在一個兩國文化界的見面會上,我就專門找他聊天。這人很有思想,竭盡全力想讓南岸藝術中心成為倫敦最大的公共文化空間,這一點我非常向往。

南岸藝術中心有點像國家大劇院,是個多劇場劇院。在英美,20世紀早期以前的劇場群,都叫大劇院。後來造出來的都叫文化中心,比如林肯中心、肯尼迪中心。南岸中心是其中之一。它這幾年在文化活動方面非常活躍。朱迪稱南岸藝術中心就是倫敦的第三大旅遊勝地,每年遊客量能有800萬人次。

這回在上海的中英表演藝術論壇,我們又聊了一個下午。他告訴我,明年開始,南岸中心將會推出一個系列演出項目,叫“改變中的中國”。他說會通過中英雙方演出機構的合作,逐漸做大。但目前,去哪些機構和劇目,都只在構思中。

我以前跟南方周末講過,我們引進歌劇音樂劇,就是引進、消化吸收(做中文版)、再創造(做原創)。其實是交流了完整的產業模式。

2011年,我們剛開始做中文版《媽媽咪呀》,三寶在《人民日報》上說,二十年內,中國不要談音樂劇,因為根本就沒有人才。朱迪說,其實1970年代,英國也是這個狀態,那時倫敦演的音樂劇都是美國的。因為他們是莎士比亞那套戲劇體系培養起來的,話劇功底很強,能唱能跳又能演的人沒有。可是今天,所謂的百老匯四大音樂劇,版權都是英國的。

十年前,英國駐華大使請我吃飯,他說,你覺得英國的音樂劇怎麽樣?我就說音樂劇,美國第一,你們第二。大使看著我就笑,說:“張先生,你犯了一個錯誤,美國人只是在為我們演音樂劇。”他說,現在百老匯演得最好的、最賣座的音樂劇都是我們的,而且音樂劇版權和百老匯之間是每周結算。你覺得誰是第一呢?

音樂劇就是一個版權產業。這位大使當時給我講,音樂劇《貓》里有一首歌,是韋伯和另一位作曲家一人寫了一半。那人當時才四十多歲,《貓》紅了後,他拿著半首歌的版權就退休了,每星期收支票,活得很舒服。

你看,二十年間,百老匯就成了英國音樂劇的演出市場,達成了反向輸出。為什麽中國不可以呢?

從《媽媽咪呀》《貓》到現在,四五年下來,我們中國國內的音樂劇導演,音樂總監,各個崗位上的人才都慢慢出來了。我們並不是簡單引進幾出戲,而是把產業的基礎做起來了。

所以我和朱迪就有了一個共識:我們帶英國的演出到中國來,你們也要帶中國的演出到倫敦去。

最先確定下來的一件事是,天橋藝術中心11月要開幕,2016年要做第一屆藝術節。2016年是莎士比亞去世400周年,也是湯顯祖去世400周年,聯合國教科文組織就把2016年定為莎士比亞和湯顯祖年,我們想以這個主題,把藝術節做起來。

這也契合中英兩國領導人提出的“黃金十年”——黃金十年不可能沒有文化藝術,沒有文化藝術那算什麽黃金年代?

104場演完能回收個小1億

1957年到現在近60年,中演一直在做中英交流。1950年代,最早到中國的英國劇團老維克劇團就是中演做的。

這兩年里,我們做的項目中,我認為下工夫最大,同時也是習主席訪英前後進行的,體量最大的項目,就是《劇院魅影》。2015年9月開始,這個戲在廣州大劇院演了40場,上座率九成以上。11月這個戲到北京,作為天橋藝術中心的開幕戲,演64場。

天橋藝術中心將會是僅次於國家大劇院、第二大體量的劇場群。這個劇院,是按照音樂劇的演出要求,找英國的專家團隊設計的——以前國內的大劇院,都是按歌劇廳設計的。這個劇院投入使用以後,按《劇院魅影》藝術總監的說法:只要《劇院魅影》演得了,其他沒什麽演不了的。

為了把《劇院魅影》帶進來,我們談了好幾年。無非就是這麽幾個要義:第一,基礎技術條件,你不具備,誰也演不了;第二,賣東西和買東西之間的博弈,主要就是價位,最後我們各有妥協。

為什麽《媽媽咪呀》和《貓》加起來在中國能賣兩三個億,就是因為英國人很看重他們賣出去的版權,對質量有要求。我們有一個詞叫倒逼改革,他逼著你要達到一個水平線。反過來,也把我們往前帶了一步。這一次操作《劇院魅影》,對我們是新的歷練——那兩部戲加一起,也沒有《劇院魅影》複雜。

《劇院魅影》成本高,所以小國去不了。英國方面要求要演到百場,這不是所有地方都能承受的。光道具就裝了二十多個集裝箱車,裝臺裝了兩三個星期,整個舞美、機械裝置、頭頂的吊燈軌道、舞臺下面的機關,非常複雜,也美輪美奐。

我們敢定下104場這樣一個規模,是因為這四五年來,國內的市場已經做出來了。五年前廣州大劇院開幕,很多人說,廣東人是聽港臺流行樂的,做芭蕾舞、歌劇、交響樂,肯定不行。但現在好的交響樂、芭蕾舞和歌劇,在廣州大劇院一票難求。

上海是最早做音樂劇的,相對成熟,北京幾年下來也很成熟了。這三個地方加起來,演一二百場,一部戲就穩穩當當的,投資風險可以規避了。

這回廣州和北京演出的投資一共是8000萬左右。廣州這40場,賣個4000多萬沒問題。我估計104場演完,能回收個小1億。我們不可能指望這種演出有暴利,但至少不會虧損了。更何況,這8000萬,還包括了支付給劇場的租金——那兩個劇場都是中演的,又從系統內回收了。

那天在劉延東副總理出席的那次論壇上,我也發了言,我說我們現在對英國的了解,總體來說超過英國對我們的了解,整個歐美也是一樣。這個肯定要隨著我們之間更頻繁的交流來逐漸改變。

現在這個事是大有希望的。因為我們已經有了這麽多平臺和空間。但也要小心,因為文化這個東西,不是方便面,開水一泡就能吃,肯定要有五年十年甚至更長時間的努力。

那時我和朱迪講,你是代表倫敦著名的南岸中心來的,這個南岸指的是泰晤士河的南岸。我說歡迎你來到西岸,這個岸更大一點,是太平洋的西岸,是中國。我也希望你把你們南岸的東西,拿到西岸來,做得更大一些。他就笑了,他說你這個比喻太好了。

音樂151021大指揮家系列(八) Malcolm Sargent上

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/10/21/%e9%9f%b3%e6%a8%82151021%e5%a4%a7%e6%8c%87%e6%8f%ae%e5%ae%b6%e7%b3%bb%e5%88%97%e5%85%ab-malcolm-sargent%e4%b8%8a/

音樂151021

大指揮家系列(八) 矛金‧沙展 Malcolm Sargent(1895-1967)上篇

蕭律師執筆

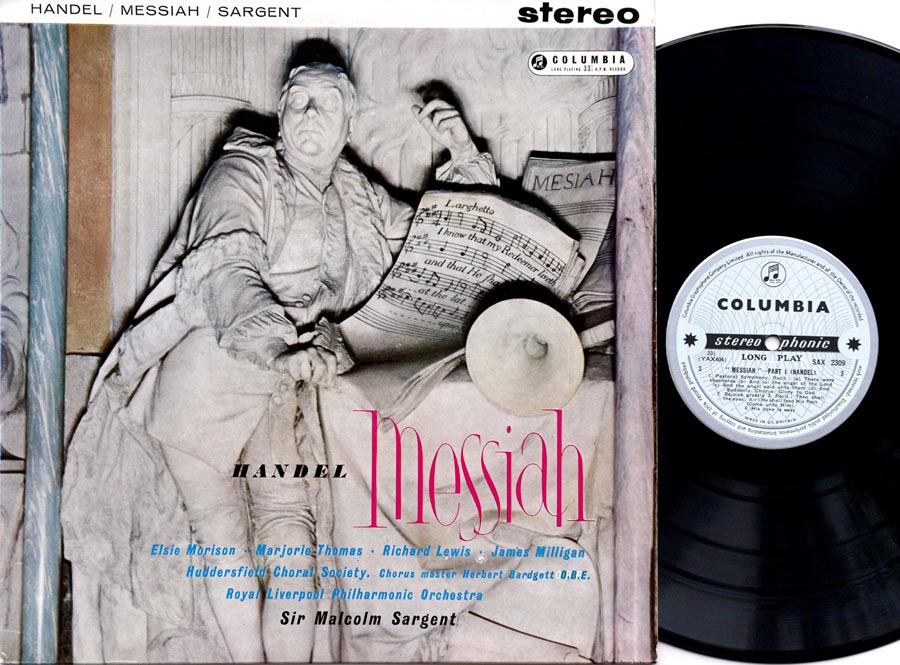

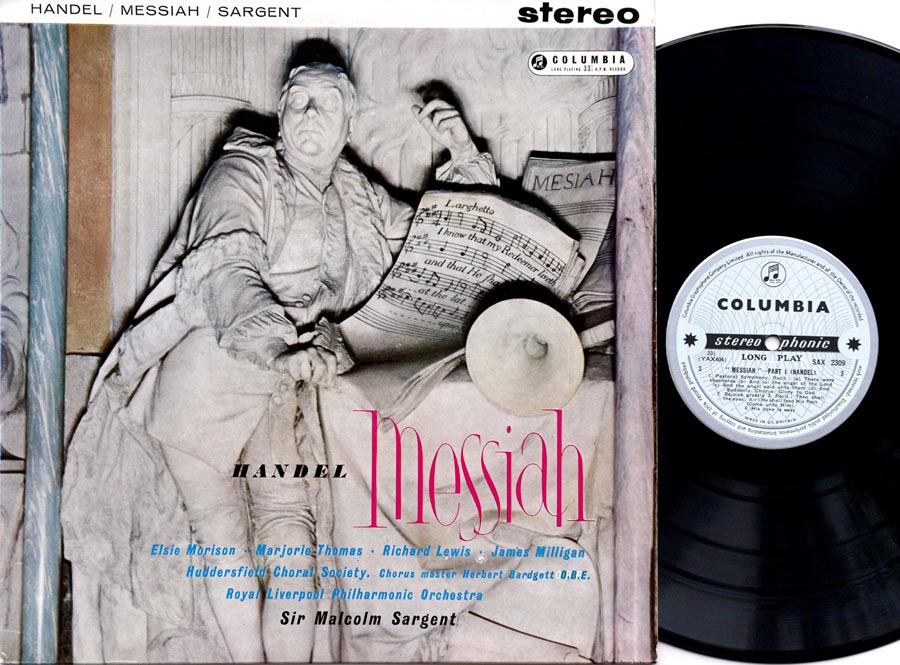

老一輩的發燒友— 指六十五歲以上的 “長者”、 只花二元可乘搭交通工具坐畢全程的那種,應對 矛金‧沙展爵士Sir Malcolm Sargent不會陌生。1952年香港大會堂啓幕,就由 沙展爵士帶領London Philharmonic Orchestra在音樂廳連續作十天演出,盛況空前,最後一晚盛大演出 韓德爾的《彌賽亞Messiah》,由香港最高水準及龐大的業餘合唱團—香港聖樂團Hong Kong Oratorio Society 擔當合唱部份,當晚我也是坐上客。

沙展爵士的正式全名應是Sir Herold Malcolm Watts Sargent,但西方樂壇習慣稱他為Sir Malcolm Sargent。他是位英籍指揮家、管風琴師和作曲家,被視為英國處領導地位的合唱指揮家。

沙展出生於一個勞工家庭,父親是位煤商、業餘音樂人,餘暇擔任教堂管風琴手;母親是一間地方學校的舍監。 沙展幼時攻讀管風琴,常常為業餘合唱團排練,作曲,並改編Gilbert and Sullivan的輕歌劇作演出。十八歲獲音樂學士位,二十四歲成為英國最年輕的音樂博士。

1921年 活特爵士Sir Henry Wood的逍遙音樂會Promenade Concert(簡稱Proms)季節在沙展居住的地方Leicester上演。(「逍遙音樂會」是一種平民化音樂會,觀眾可以隨便在表演進行中走動和進出。)沙展的機會來了。Proms有一項傳統,就是演出當地一位作曲家的作品。 活特邀請沙展寫一首作品作演出。沙展的作品曲名是《在一個刮風天的印象 Impression on a Windy Day》。 但沙展很遲才 “交卷”,致令活特沒有足夠時間作排練。活特唯有叫沙展親自指揮第一場— 逍遙音樂會是一連多晚演出的。首演後,活特不單贊賞沙展的作品,更非常欣賞他的指揮才華,並誠意邀請他在活特同年十月的一個逍遙音樂會中再親自指揮演出這首作品。

沙展作為一位作曲家在逍遙音樂會的親身演出頗受關註, 因為演出內容包括了我們熟識的當時新進作曲家Holst和他的新作《恆星組曲Planets Suite》。但眾人更多欣賞的不是沙展的作品而是他的指揮表現。在活特及眾多人說服下,沙展終於放棄作曲,專註於指揮。***

1922年沙展創辨了業餘的Leicester交響樂團,並一直維持到1939年。在沙展領導下,這樂團聲譽日盛,竟然得到當時頂尖的鋼琴家如Alfred Cortot、Arthur Schnabel、Solomon、及Benno Moiseiwitsch參加演出。Moiseiwitsch甚至提出願意給沙展免費鋼琴課,認為他有足夠天份作為一位鋼琴家,但沙展仍選擇指揮生涯。

在上世紀的二十年代,沙展已成為一位譽滿樂壇的指揮。他領導British National Opera Company及D’Oyly Carte Opera Company經常演出Gilbert and Sullivan的輕歌劇及華格納作品,並參與作曲者Arthur Sullivan制訂總譜。 在演出《Mikado》時,英國廣播電臺的轉播竟吸引了八百萬人收聽,《標準晚報Standard Evening》認為在同一時間內有那麼多人收聽,相信是歷史上一個紀錄。

1927年沙展受聘於以巴黎為基地、當時負盛名及具影響力的俄羅斯芭蕾舞公司Ballets Russes(不過從未在俄羅斯演出過),與 Igor Stravinsky及Sir Thomas Beecham共同分擔指揮樂團職責。1929年在一位富有工業家贊助下,舉辨一系列音樂會,聘任沙展為首席指揮,並邀請Bruno Walter、Igor Stravinsky和Otto Klemperer作嘉賓指揮。這系列音樂會的對像是 “以前從不去音樂廳的人”。這類音樂會令更多人認識沙展。原先這系列音樂會預算聘用 倫敦交響樂團London Symphony Orchestra,但沙展認為此樂團 “若幹團員不夠水準”,要求樂團換人。樂團拒絕。於是沙展和Beecham籌劃建立一個新樂團,叫「倫敦愛樂管弦樂團」,現今叫的London Philharmonic Orchestra。

在二十至三十年代,沙展致力擴濶演出曲目的領域,更著意推廣英國作品,如Vaughan Williams和William Walton的。但他更受觸目的是他指揮的合唱音樂。他多次和各大合唱團和大樂團演出韓德爾的《彌賽亞Messiah》。

1932年十月,沙展患上差不多要了他的命的肺癆病。此後兩年不能工作,直至在三十年代末才能復出樂壇,指揮 高雲花園樂團Orchestra of Covent Garden。

作為一位樂團指揮,沙展是出名的「超」嚴格。據《獨立報 The Independent》報道,沙展將「專業水準」帶進樂團,認為必須將像對待「朽木」般、把對藝術「一知半解」者攆走,並使「幸存者」推向無休止的全力排練。 《每日郵報Daily Telegraph》在1936年專訪他,沙展認為一個樂團團員 “不應享有『終身制』”,而應「為每一個音符作出貢獻」。 所以沙展不大受樂團團員歡迎,團員對他甚至乎有點敵意。

音樂151027大指揮家系列(八)Malcolm Sargent下

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/10/27/%e9%9f%b3%e6%a8%82151027%e5%a4%a7%e6%8c%87%e6%8f%ae%e5%ae%b6%e7%b3%bb%e5%88%97%e5%85%abmalcolm-sargent%e4%b8%8b/

音樂151027

大指揮家系列(八) Malcolm Sargent下篇

蕭律師執筆

遠在澳洲那邊,沙展卻大受歡迎,不論是樂團團員或普羅大眾都一樣。1936年他第三度帶領樂團前往澳洲及紐西蘭演出,正當想接受澳洲廣播公司的永久聘任,第二次世界大戰爆發。即使遭受到澳洲傳媒的強大壓力,他仍感覺有責任歸去報效國家。

戰爭期間,在德國不斷空襲之下,他仍領導老牌樂團Halle Orchestra(1939-1942)及Liverpool Philharmonic Orchestra(1942-1948)演出。BBC Home Radio是戰時英國開辦的國營電臺,以不同形式廣播振奮國民士氣。沙展的電臺廣播大受歡迎。他在國內四處演出只收象徵式酬勞。在一次演出貝多芬第七交響樂時,適逢空襲,他停止演奏片刻,安撫觀眾說,留在音樂廳比逃出去較為安全,然後繼續演奏。1941年五月,沙展在皇後大廳Queen’s Hall最後演出 愛爾加Elgar的《The Dream of Gerontius》,之後該大廳毀於一次夜間空襲。

1945年Arturo Toscanini邀請沙展指揮他的NBC交響樂團演出四場。他除了選擇西貝流士的第一交響樂和 德伏紮克的第七交響樂外,全部選演英國作品,包括華爾頓Walton的中提琴協奏曲(由William Primose任獨奏)及 愛爾加的小提琴協奏曲(由Yehudi Menuhin任獨奏)。Menuhin後來指出,沙展演繹這首作品,除原作曲者外,不作第二人想。

沙展在1947年因對音樂卓越貢獻而受封為爵士,自此就被稱呼為Sir Malcolm。戰後沙展繼續推廣英國作品,為 旺‧威亷士的第九交響樂(1958)作首演。

沙展自1948年開始擔任逍遙音樂會首席指揮,直至1967年去世為止。 1950-1957年,他的繼任者Sir Adrian Boult成為英國廣播公司交響樂團BBC Symphony Orchestra的首席指揮。一位作曲家認為沙展搞亂這樂團,這些事不會在Boult時代發生;又說沙展是該樂團常遭評論的目標,說他「沒有奉獻足夠時間給該樂團」。

雖則有的樂團團員對沙展作出主動對抗,但亦不乏贊美的聲音。「沙展的活力與驅動力很快就給予BBC炫耀出一種光澤和輕快的感覺,那是先前沒有的。」「無論沙展去到那裡,都獲得熱烈鼓掌、桂冠花環及熱烈的評估。」樂團在沙展領導下,無論國內外都聲譽日隆。他在五十至六十年代替BBC灌錄了不少唱片,很多我們現今還能聽到的身歷聲版。1956年八月,BBC宣報由Rudolf Schwartz繼任為首席指揮,而他則成為「首席客席指揮」,並在逍遙音樂會中繼續擔任首席指揮。

作為首席,他使逍遙音樂會的「最後一晚」推向高潮,並且必定親任當晚的指揮。電臺現場轉播,場面熱烈華麗,他在群眾中間,觀眾揮舞國旗。他以向群眾說話風趣見稱,風趣語言更激起觀眾的熱烈情緒。這些熱鬧場面,現今我們仍可從唱片中感受得到。 沙展逍遙音樂會的成功,令國外的著名指揮家和樂團也時常參與,如Carlo Maria Giulini、George Solti、Leopold Stokowski、Bernard Haitink、Rudorf Kempe、Pierre Boulez等人。

當 必潯爵士在1961年去世後,他一手創立的皇家愛樂管弦樂團Royal Philharmonic Orchestra陷入滅絕邊沿,沙展出力救亡。1936年他著名的「專業化論」使他失掉許多樂團團員的支持,現在努力和他們修補關係。

在六十年代,他帶領樂團訪間俄羅斯、美國、加拿大、土耳其、以色列、印度、遠東及澳洲。

他的健康在六十年代中變壞。1967年七月,因患胰臟癌而須動手術。在兩個月後,他為「最後一晚」的逍遙音樂會作告別演出,同時將指揮捧交與他的繼任Colin Davis。兩星期後他去世,享年七十二歲。

托斯加里尼、必潯及有些首揮認為沙展是世界上最好的合唱指揮。 樂團音樂家也給他好評。BBC的首席小提琴如此寫:「他可以灌輸每一位合唱團成員一種不能想像的活力和效率。只要你看看合唱團的每雙眼睛緊盯著他,就會知道他向團員傳遞些甚麼訊息。」沙展的同事 保特爵士認為沙展「是一位全能手,但沒有發展他最大的潛能;他對其他事物的興趣太多了。」

雖然他的「專業理論」令樂團團員十分抗拒,但樂器獨奏者卻喜歡和他合作。 大提琴奏家Pierre Fournier稱他為「守護天使」,與George Szell和卡拉揚Herbert von Karajan相提並論;小提琴家Jascha Heifetz和曼紐軒對他也有很高的評價。鋼琴家Cyril Smith在他的日記這樣寫:「他的腦轉得奇快,也有一種罕有的專業經驗,和他合作簡直是愉悅。」

英國《時報》這樣評論:「沙展在當時是英國的指揮中最廣泛受大眾尊敬的一位……. 一位流暢和富吸引力的鋼琴家、一位才華橫溢的讀譜者、一位精巧及有效率的編曲者和配器者。 作為一位指揮,他有精妙的技巧,被視為是世上最有成就的一位。」

由London Philharmonic Orchestra創立初期至 必潯離世前的歲月,兩人是緊密的夥伴,經常聯合開辨音樂會。他們在同一天出生。當沙展在1933因肺癆病療養無法工作時,必潯為他在皇後大廳演出 韓德爾的《彌賽亞》籌募經費。必潯形容沙展是英國出產最偉大的合唱指揮—「他可以使渾蛋併發出火花般的光輝」,並說:「他是我們最精湛的指揮—當然除了我自己。」

以下向各位推介若幹沙展爵士的名盤:

Rossini-Respighi : La Boutique-Fantastique + Dohnanyi Suite for Orchestra (HMV ASD-497)

Sibelius : Symphony No.5 (HMV ASD-303)

Sibelius : Finlandia, En Saga, The Swan of Tuonela, etc., HMV ASD-541

Tchaikovsky : Symphony No.5 (Everest SDBR-3039, Belock version)

Respighi : The Fountains of Rome, The Pines of Rome (Everest SDBR-3051 Belock version)

Prokofief Symphony No.5 (Everest SDBR-3034 Belock version)

The Instruments of the Orchestra (Decca SXL-2199)

Holst : The Planets (HMV ASD-269)

Handel : Messiah (Columbia SAX 2309-2310三碟裝)

Mendelssohn : Elijah (Columbia SAX 625)

Handel : Water Music & Royal Fireworks Music (HMV ASD-286)

The English Ballet Music (HMV ASD-443)

A Night At the Proms (HMV ASD-536)

Bruch : Scottish Fantasy + Vieuxtemps : Violin Concerto (Heifetz, RCA LSC-2603)

Beethoven : Triple Concerto (Oistrakh Trio, Columbia SBO-2753)

本文原刊於《發燒音響》2015年九月號,在此處略去大部分圖片及略作修攺,以符合本欄體裁。

音樂151117 李斯特的交響詩(上)

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/11/17/%e9%9f%b3%e6%a8%82151117-%e6%9d%8e%e6%96%af%e7%89%b9%e7%9a%84%e4%ba%a4%e9%9f%bf%e8%a9%a9%ef%bc%88%e4%b8%8a%ef%bc%89/

音樂151117

李斯特的交響詩(上)

蕭律師執筆

1847年李斯特(Franz Liszt, 1811-1886)放棄了他往來奔波的鋼琴演奏者生涯,而全心專註於作曲。他在1842年獲委任為Wiemar(德國古代名城,在 萊比錫西南約八十公里處)宮廷的音樂總監,所以退休後就搬遷到那裡。十年間,他共寫了十三首交響詩,而有十二首是在那裡創作的。

1847年李斯特(Franz Liszt, 1811-1886)放棄了他往來奔波的鋼琴演奏者生涯,而全心專註於作曲。他在1842年獲委任為Wiemar(德國古代名城,在 萊比錫西南約八十公里處)宮廷的音樂總監,所以退休後就搬遷到那裡。十年間,他共寫了十三首交響詩,而有十二首是在那裡創作的。

作為Wiemar宮廷的音樂總監,他也是樂團指揮。他大力推廣 貝遼士、華格納等的作品給觀眾,也演出了一些自己的管弦樂作品,都是在他生命較後期所作的。他有一個固定的宮廷樂團供他使用,常常用這樂團試演自己的新作。他聽聽樂曲的音色,不斷修改至滿意為止。

他的交響詩以樂團演奏的序曲為基礎。這些序曲後來發展成歌劇序曲,一般可從歌劇中一些醒目的樂段聽得到,多以 奏鳴曲式sonata form構成,很類似交響樂的第一樂章。李斯特以一種不同的形式寫成,將樂曲主題變奏、重複。這些主題變奏遵循一種固定模式;它們並無進入或離開的定規,也可以作不同方式的變奏。這些交響詩是李斯特對音效和曲式的實驗,影響到後來的其他作曲家。華格納後來將這意念應用於他的歌劇的主導主題leitmotifs。但李斯特這種交響詩在當時是「新音樂」,經常被時評否定並加以攻擊。

李斯特的十三首交響詩的靈感來自一些藝術作品、古典文學、神話或歷史故事。以音樂結構而言,他很受 貝多芬在同一首樂曲中,對主題在不同樂章的呈現及其統一性所影響。貝遼士的《幻想交響曲》也是對李斯特的交響詩有影響。由於他太喜愛《幻想交響曲》這首作品,曾為它譜寫了一個鋼琴獨奏版本──他也替貝多芬的幾首交響曲寫了鋼琴獨奏版本。

由於篇幅所限,我選擇了六首音樂會經常聽到的作介紹。

〈匈人之戰 Battle of The Huns〉

這首交響詩有時簡稱為The Huns(原文是Hunnenschlacht),靈感來自一幅德國壁畫家Wilhelm von Kaulback相同題名的壁畫。公元451年,匈族(與現今匈牙利人全然無關,有說是匈奴的一個分支)盟軍在首領阿提拉Atilla帶領下入侵高盧(約為現今的法國), 西羅馬軍團司令 阿提烏斯Aetius與東歌特族組成聯軍,由意大利北上迎擊,會戰於Catalaunia原野(即在現今法國東北部的Champagne-Ardenne),戰況極其慘烈。據描述,「雙方除了統帥及若幹貼身隨從外,全皆戰死」──據稱戰場伏屍150,000,以五世紀的人口而言,如果所言屬實,確實相當震撼。還有說,分別支持雙方的「鬼魅」在「凡間」戰事結束後,還不肯罷休,再酣戰了三日三夜,直殺得天昏地暗,日月無光!這幅壁畫當然是歷史與神話的結合物。

樂曲開始是雙方初次交鋒。李斯特提示:“整體的音色要保持陰暗;所有樂器都要奏得像鬼魅”。為了達所需要的效果,李斯特指示弦樂組要用弱音器,即使聲音最大時也要。

戰爭維持整首樂曲的上半部。下半部開始以風琴奏出“忠實的十字架”及古教堂的吟唱,代表基督力量的勝利,再逐漸帶領出一個以風琴為主導的終結。以李斯特之意,教堂風琴與詩篇的加入代表他對基督的忠誠。最後的勝利代表基督的勝利,也代表愛戰勝憎恨。

〈歐菲奧 Orpheus〉

歐菲奧在希臘神話中是位音樂家、詩人與預言者。他演奏音樂時,連野獸,甚至石頭,都會為之傾倒,馴服地聆聽。尤莉狄絲是他的妻子,是個橡樹精靈,也是太陽神亞波羅的一個女兒。歐菲奧非常愛她。一日,尤莉狄絲踏中一條毒蛇,被咬一口,立時死去。歐菲奧很悲傷,時常獨自撫弄他的里爾琴,所有精靈和女神都為樂曲所感染而哭泣。「奧菲奧,去地下陰間拯救你的妻子罷。」歐菲奧果然走落陰間,找到了妻子了,但她被一隻兇惡的狗看守著。歐菲奧拿出他的里爾琴,奏出動人的音樂,惡犬聽到著迷,睡著了。歐菲奧遂把心愛的妻子帶回人間。

李斯特以這個神話故事帶出的靈感寫成《歐菲奧》。這首交響詩的結構是一個鬆散的奏鳴曲式。樂曲開始時用兩個豎琴帶領,模仿歐菲奧的里爾琴。主題用不同獨奏樂器奏出,都由豎琴伴奏。整首樂曲都很含蓄深沈。這首交響詩和法國作曲家奧芬巴克Offenbach所寫的《歐菲奧在陰間Orpheus In The Underworld》明快的風格大相逕庭,但李斯特這首卻很受華格納喜愛。

〈Mazeppa〉

李斯持的十三首交響詩中有四首描寫人或神的性格,這是其中的一首,其他三首是《Orpheus》、《Tasso》和《Prometheus》。

樂曲描寫 立陶宛傳奇人物 馬薩巴Ivan Mazeppa。他是一位貴族,與一位波蘭貴族有夫之婦(老夫少妻)鬧戀愛有染,被懲罰全身赤裸綁在馬上,放逐到荒野。馬無目的地亂跑,最後奔跑到烏克蘭一個地方,馬薩巴幾經磨折卻竟沒有死去,被哥薩克人救起,最終成為地位僅次於王的哥薩克最高將領。

法國詩人 雨果最早以史詩形式描述這位傳奇人物。李斯特也根據這傳奇譜首先寫了一首鋼琴獨奏曲,成為他超凡的練習曲(Transcendental Etudes)的一部份。他將其中的第四首(極艱深難奏的一首)再譜寫成樂團版本,成為了這首交響詩。李斯特跟隨雨果史詩式的描述,第一部份描述馬薩巴和馬走進遼闊的草原,我們可以在曲中感覺到馬蹄聲和騎者的恐懼。弦樂組奏出主題,後來被六下定音鼓打破,代表馬薩巴墮馬。一陣靜止後,弦樂組、巴松管、法國號相繼奏出英雄的主題,而小號的出現表示傷者被哥薩克人找著後的驚訝。之後就是一首進行曲,主角和哥薩克人在軍隊前面,英雄光榮歸來,樂曲就此結束。

本篇原刊登於《發燒音響》2015年11月號,現刪去大量圖片,以符合《掌門天地》體裁。欲窺原文,請參看《發燒音響》原作。

多米音樂聯合創始人再創業,千萬融資搶移動視頻直播風口

來源: http://www.iheima.com/project/2015/1120/152869.shtml

導讀 : 近期,由奉佑生創辦的視頻直播社交平臺“映客”,剛剛完成了千萬級A輪融資。由賽富基金、金沙江創投和紫輝創投領投,多米音樂跟投。

i黑馬 麻策 11月20日報道

奉佑生很忙。近期,由他創辦的視頻直播社交平臺“映客”,剛剛完成了千萬級A輪融資。由賽富基金、金沙江創投和紫輝創投領投,多米音樂跟投。

這是一個好消息,足以讓團隊底氣十足地應對資本寒冬。

去年底,時任多米音樂副總裁的奉佑生萌生退意。5年的多米生涯宣告結束。他向i黑馬表示,“我在音樂行業做了10年,但依然沒有等到音樂全民收費的那一天,那個時間點還沒到我就已經看見天花板,不如換個方向幹。”

年初,國外視頻直播社交應用Meerkat和Periscope走紅,掀起了這個行業的創業熱。奉佑生覺得,視頻直播存在顛覆PC端的機會,是未來一到兩年的一個風口。

首先,PC視頻直播一片紅海,而手機端還沒有一款成功的產品出現;其次,網絡主體90後的生活娛樂方式已經養成,手機占據了他們大量的時間;再次,PC視頻直播成功的模式經驗,可以為手機端借鑒和運用。

今年3月,奉佑生開始籌備新項目,帶走了前多米團隊,也拿了多米的天使投資。5月底,主打娛樂化的視頻直播社交平臺“映客”App正式上線。發布會當天,“映客”宣布200萬簽約臺灣知名自媒體《翎芳魔境》,全力打造國內首檔手機直播美食生活類欄目。

作為新型社交方式,視頻互動直播成為眾多創業者追逐的方向。“映客”之外,國內還有多款視頻直播App,如“花椒”、“趣播”等不下十款,基於每個團隊的基因和策略,可以產生很多方向的定位和延伸,人群定位不一樣,產品的調性不一樣。

“映客”定位是偏時尚類的生活直播,主要面向90後高顏值人群。“花椒”偏媒體屬性,而“趣播”則主打平民化市場。

視頻直播App的定位差異,可以根據不同電視臺的定位來做簡單區分。“定位媒體就好比中央電視臺,我們偏娛樂就好比湖南電視臺,其他可能還有財經頻道等等,這和每個公司運營的內容相關。”奉佑生說。

在產品戰略和規劃上,“映客”和多數同類產品最大的不同在於秀場模式的引入。“映客”在“視頻直播+實時互動”的基礎上,嫁接了PC秀場的主要盈利方式“打賞機制”,來達到早期商業閉環的目的。

由於行業的特殊性,版權大山是音樂行業的閉環阻礙。奉佑生10的音樂行業經驗,讓他對於商業閉環極度看重。而他再創業,希望從一開始商業模式就可以達到閉環,而不是把用戶做到一定規模再去考慮商業模式。

但多數創業同行,更傾向於後者。奉佑生向i黑馬表示,“你沒法評說哪種方式好哪種不好,在商業模式閉環的基礎上滾動做大,這是我的創業思路。這跟每個公司的策略有關,但沒有對錯之分。”

對於手機視頻直播而言,整個行業尚處於早期探索階段,大家都在“舍命狂奔”。推廣方面,“映客”主要采用明星效應和口碑傳播方式,目前註冊用戶已達到百萬級別,並配備一支30人的外聘審核團隊,來保證平臺直播內容的健康度。

“百萬用戶數量不叫行業點,只有當你達到千萬用戶,格局才能夠定下來”,短期內“映客”團隊的核心精力還是用於打磨產品人群、營造社區氛圍、擴大規模之上,長期會往社交方向規劃和探索。但奉佑生也坦言,“社交是人們夢寐以求的,很難做,(社交方向上)我認為不一定能成功。”

整個正在加速往前跑,各個團隊試圖拉開差距。“映客”也以“每個月都推出新版本”的速度參與這場生死戰。奉佑生向i黑馬表示,取決於用戶的接受程度,快的話2個月慢的話半年到一年,行業格局將會成型,熟成熟敗,將見分曉。

黑馬檔案:

公司名稱:北京蜜萊塢網絡科技有限公司

創始人:奉佑生

所屬行業:視頻直播應用

融資狀況:A輪,千萬級

投資方:賽富基金、金沙江創投、紫輝創投、多米音樂

全民音樂時代來臨?音樂編曲APP帶來的創作變革

來源: http://www.iheima.com/space/2015/1125/152941.shtml

導讀 : 全民音樂時代,讓每個人都能成為音樂的創作者,更可以包裝出更多的明星;另一方面,全民音樂時代連接的是音樂教育市場,使得音樂教育變的更為簡單。

我在蘋果商店下載了一個名為Figure的APP,雖然有些看不懂它的英文界面,但是因為之前對FL studio的熟悉,幾個小時里就熟悉了這個軟件,並且創作了自己的style beat。蘋果手機ios預裝的應用中,還有一個名為GarageBand的APP,打開就是一個鋼琴卷簾窗口,可能好多人會以為這是一個鋼琴應用,實際上他是一個可以編曲的應用,能夠將鼓組、吉它、貝斯、管弦樂以及人聲放到不同的音軌,再加上一些簡單的混音效果,就能創作一首曲子。

以上是兩個應用的使用場景,事實上,幾年前當我看到電聲樂隊就是簡單的將幾個PAD和幾部手機放到一起的時候,便認為這是一個音樂創作的大趨勢。觸控式屏幕將音樂創作中各種難以馴服的樂器演奏變成用手點按,理論上,只要有各種音色,每個人都能夠玩的了音樂。移動設備將音樂的門檻降低到無限的趨近於零,當然更多的是在技術層面上。在各種樂器的演奏技藝方面,電子設備是永遠無法取代藝人的嫻熟的技藝的。

音樂APP讓音樂創作變的簡單

可能有人會問我講述上面的幾個案例,想表明什麽?我想說的是從手機上的音樂編曲APP到一些電子樂隊用它們作為創作工具,再到現場演出,其實這已經讓創作與表演大大的變的簡單了。樂隊不再需要幾個拿著樂器上去配合演奏,簡單的電子樂隊一個人就能完成。歌手要做的就是,在適當的時刻卡節奏並不斷的點按平板設備上的播放按鈕,然後配合這唱歌,每個歌手都成為了DJ一樣存在。

上面電子樂隊的演出場景可能還是有些複雜,畢竟很多朋友對樂隊和現場演出沒有太多概念。那麽我們就以手機用戶為例,每個喜歡音樂的手機用戶可能都會對黑白鍵盤情有獨鐘,即便不懂或者不太懂樂理也想編一個曲子,以便自娛自樂。這意味著什麽?沒錯,因為音樂APP的簡單的可視化的操作,大大的降低了音樂創作的門檻,任何人都可以進行樂曲的創作。可能還會有人說音樂創作要懂樂理懂編曲,這里偉哥要告訴大家,其實現在大家聽到的好多電子樂的旋律或者和聲,用樂理是解釋不通的。但是經驗與市場高速創作者們,這樣做就是人們喜歡的,就是流行的。所以,很多時候大家感覺很簡單的幾個和弦配合簡單的節奏,沒有華麗的編曲元素的一首簡單的歌反而更容易流行。

全民音樂創作的市場潛力

前面說了音樂創作簡單化的大環境,接下里偉哥要說的這個市場。應該說,10年之前的音樂遊戲勁樂團等一系列的遊戲開啟了玩家用鍵盤擊打音符的行為方式,這樣的遊戲其實是在為大眾普及音樂接觸。而現在無論是APP store 還是Google store以及更多的國產APP超市,都有很多免費以及收費的音樂APP。尤其是APPstore的音樂應用,在數量上相當的可觀。這就表明,如果不是有很多用戶願意使用類似的應用,應用開發商不可能去沒頭腦的開發。

這些應用,有的會以遊戲的方式吸引用戶,還有的是以專業編曲的應用面向音樂人。有的可能簡單到只有鋼琴、吉他等一個音色,有個則有多個音色,是將樂隊的鼓組、鍵盤、吉他、貝斯、Lead等所中音色融入到一個軟件,然後用戶可以隨意調用這個音色到多個音軌,搞出自己喜歡的節奏與旋律。

手指操作看起來簡單 但關聯著音樂生產效率

過去需要通過鼠標與鍵盤組合起來的高難度操作軟件,現在全部通過手指觸點去操作,操作難度直接從五顆星降到了兩顆星,甚至是一顆星,人人都可以通過這樣應用來操作。因此,人人都可以是音樂創作者,人人都可以做出自己的STYLE。當音樂開啟全民時代以後,事實上這是一個音樂眾包的全新時代的開始。過去要產生一個音樂人相當不容易,十幾億人中才有一個李宗盛。但是現在通過眾包,可能會出現多個李宗盛,過去是一個人編曲,現在則是多個人一起編曲,即提高了音樂生產效率,又讓音樂變成人人可以參與的項目。這里面可能不會出現太多的音樂天才,但卻可以創造更多的音樂人才。

是的,確實能夠提高音樂生產效率。音樂唱片公司以及相關機構只需要搞一個連接雲端的APP,音樂愛好者以及音樂從業者們每天都會提交成千上萬的DEMO(音樂試聽小樣)。這個時候唱片公司門要做的是不斷的篩選在篩選,最終選出那個最適合你要做的專輯的或者你要包裝的歌手的那些節奏與旋律,然後放入唱片工業生產區就好了。而你所要的付出的可能只是付給這些被挑選的創作者一些基本的報酬,這是一個多麽偉大而又簡捷的工程。或者,如果你願意的話,還可以把這些編曲創作者簽為自己的員工,讓他們盡情的在你個公司展示其才華。

全民音樂的未來至少連接兩個大市場

全民音樂時代,一方面是讓每個人都能成為音樂的創作者,這是一個非常大的市場,可以創造無限量的音樂,可以重酬出無限的專輯,更可以包裝出更多的明星;另一方面,全民音樂時代連接的是音樂教育市場,因為有移動互聯網以及APP可以連接用戶,使得音樂教育變的更為簡單。如果胡彥斌的創業項目牛班NEWBAND僅僅是面向創作藝人這個市場,那麽這樣的教學也就沒有什麽價值。

顯然,這個項目要做的是面向對音樂編曲感興趣的大眾,通過興趣來引導其進入這個圈子。各種智能樂器已經出現,使得未來的音樂編曲,只需要在手機或者PAD上完成音軌以及效果的設置,終端便可以直接連接各種智能樂器,然後播放出來的就是一支完美的交響樂曲。其實,如果再往深處想,全民音樂也將是泛娛樂的另一個重要維度,當前的泛娛樂基本指的都是遊戲領域,而全民音樂在將來很有可能是泛娛樂第二個重要內容。

很多看起來的不現實、不可行的商業模式,在後來都成為了創造商業價值的奇跡。全民音樂看起來有些不現實,其實這個大環境正在改變。90後以及2000後的這些“平板上長大的孩子”,其實平板已經成為各種知識獲取的主要載體。全民音樂的第一波,將會從音樂教育開始。有了這些音樂編曲APP的輔助,音樂教育將變的前所未有的簡單與快捷,老師不用再費勁心思的去描繪音符、音階以及音程的概念。

當這些“平板上長大的孩子”長大以後,恩,他們又會如何看待音樂創作呢?

版權聲明:

本文作者王吉偉,文中所述為作者獨立觀點,不代表i黑馬立場。

音樂151124李斯特的交響詩(下)

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/11/24/%e9%9f%b3%e6%a8%82151124%e6%9d%8e%e6%96%af%e7%89%b9%e7%9a%84%e4%ba%a4%e9%9f%bf%e8%a9%a9%ef%bc%88%e4%b8%8b%ef%bc%89/

音樂151124

李斯特的交響詩 (下)

蕭律師執筆

〈普羅米修斯 Prometheus〉

〈普羅米修斯 Prometheus〉

我認為所有神話中,希臘神話是最高層次的。 奧林匹斯山上的諸神最人性化,都是有血有肉的造物,愛神 亞弗羅底和戰神 亞萊士同樣會被塵世的長矛刺傷。他們有優點,也有缺點。智慧女神 雅典娜是冷酷的;愛神 維納斯是愚昧的;西風之神 麥克萊是個盜賊;神後 希拉有著比誰都利害的女性嫉妒。而宙斯,諸神之王,暴虐、濫愛、妒忌、殘忍。這些都在神話中絲毫不加掩飾,並不像其他「主神」般完美無瑕。

在諸神中,只有一位值得我們奉上最大的尊敬,他就是 普羅米修斯,偉大的「取火者」,這首交響詩要描繪的神。 他將火由奧林匹斯山的聖殿偷出帶到人間。宙斯暴怒、惶恐,人類不怕諸神了,再也不能用黑暗使他們迷途掉下深谷,不能降風雪使他們馴服,因為他們有了火。 對普羅米修斯的懲罰是殘暴的:他把普羅米修斯釘鎖在高加索群山的最高峰,飢渴得不到食物,疲乏得不到休息。還有更重的折磨:一隻兇猛的兀鷹每天飛來,猛一啄,撕裂一片普羅米修斯的心臟。心臟每天會復元,但兀鷹每天都飛來啄一口。普羅米修斯在流血、痛楚和孤獨。他望著高山下的人類,他們有了火,不怕黑暗,不怕寒冷,還可以熟食。「我愛你們。」他心底說,覺得自己幸福。他不知道宙斯在盛怒下,做了另一件對付人類的事:他命諸神製造了一個美女,名字叫潘杜拉,帶著一個箱子,裡面載有妖物,把飢餓、貧困、疾病、死亡等災難帶到人間。

樂團以刺耳的不協和弦開始,代表嚴峻的判罪加之於普羅米修斯身上。隨後音樂轉向深沈,表示這位落難神祗的悲傷。音樂帶出第一個主題,代表祂的痛苦爭紮。第二主題以大提琴奏出,代表祂雖然痛苦呻吟,但卻對人類充滿熱愛。一段賦格開始,表示對逆境的爭紮。在這段賦格曲的結尾,悲苦又再降臨,開頭的兩個主題相繼再現。樂曲尾段包含一個賦格的音調和希望主題,帶進一個勝利的終曲。

〈英雄的葬禮 Heroide Funebre〉

李斯特處於歐洲的革命年代。1830年七月,巴黎的革命導致法王查理士十世捧出 路易士‧菲臘成立君主立憲王朝。李斯特當時還只是二十歲,這事件影響他開始譜寫一首有五個樂章名為《革命》的交響曲。他只打了個底稿,二十年後才將第一個樂章重寫成現在這首交響詩。

1848年革命熱浪席捲歐洲,包括李斯特的祖國匈牙利,一群匈牙利人在 佩斯‧布特(即現在的布特佩斯)騷亂,要求脫離奧地利自治。國王費迪南應允給予匈牙利憲法、選舉的國會和終止審查制度。新政府由Szechenyi和Kossuth領導,硬性規定匈牙利及所有受奧地利影響的地區都要使用馬紮兒語Magyar。這令很多人憤怒,起義運動四起。奧地利立即收回匈牙利。經過年半的戰鬥,俄羅斯尼古拉一世支援奧地利,揮軍三十萬進駐匈牙利。匈牙利復歸於奧地利,被置於殘暴的軍法統治之下。1849年,共有十三名領導匈牙利起義的將領被處決。李斯特受感動而觸發譜寫這交響詩的靈感。他在樂曲中採用了一小段法國國歌《馬賽進行曲》,表示對法國的敬意—法國於1789年革命成功。

在這首樂曲總譜的發表日,李斯特寫了一篇很長的序言,講述暴力在革命中所付的代價和使用暴力對人類進步的影響。 《英雄的葬禮》似乎是一篇「葬禮的演說」,對革命中暴力犧性者的說話,無論他們是為任何國家而戰鬥。

他這樣說:“我會是第一個應召入伍,在斷頭臺上奉獻鮮血而非顫抖,假如斷頭臺的確可以給世界和平和人類幸福。但誰會相信呢?我們關心世界和平,個人得到社會公平的對待。”

這首交響詩的最初版本是鋼琴版本,由他的弟子Joachim Raff(他也有些作品流傳於世)作配器,刊於1850年。但現在我們聽到的版本是李斯特在1854和1857重新配器的。

〈前奏曲 Les Preludes〉

這首交響詩成於1856年,最早被定論為是一首交響詩。這首交響詩寫給一個大型管弦樂團──弦樂組、木管樂組、銅管樂組,包括一個大號tuba、低音長號bass trombone,豎琴、定音鼓、邊鼓、低音鼓和鐃鈸。

《前奏曲》的標題來自十九世紀法國作家、詩人及政客 拿馬泰Lamartime的一首同名讚美詩。原題是頗長的法文,在這裡簡寫算了。這首樂曲被認定原本是《四種因素》的序曲,但李斯特不知何解,刻意將此曲原意模糊化,包括將序曲總譜的標題首頁撕毀。

這樂曲的總譜在1856發表時有一段序言,開始是這幾句:“我們的生命只不過是對那不知名詩篇的一連串前奏曲,而第一個嚴肅的音符就譜出了死亡?愛是所有存在的希望曙光;如果第一次快樂的喜悅被風暴橫加打斷,命運會變成怎樣?…..” 這首樂曲在1855年的一次演出前,序言縮短為頭二句。這段序言為何人所寫,人言人殊,其目的是否要解說樂曲內容?內容又何所指?迄無定論。

直至1860年在布拉格上演時,指揮是著名的Hans von Bulow,他放棄了以上序言而換上自己所寫很短的另一段,完全沒有提及拿馬泰。根據這段序言,樂曲大抵解說一個人由年青到長成的發展。不過這只是Bulow個人的理解。我們只管將它當成沒有標題的「絕對音樂」聽,任意想像好了。

唱片推介

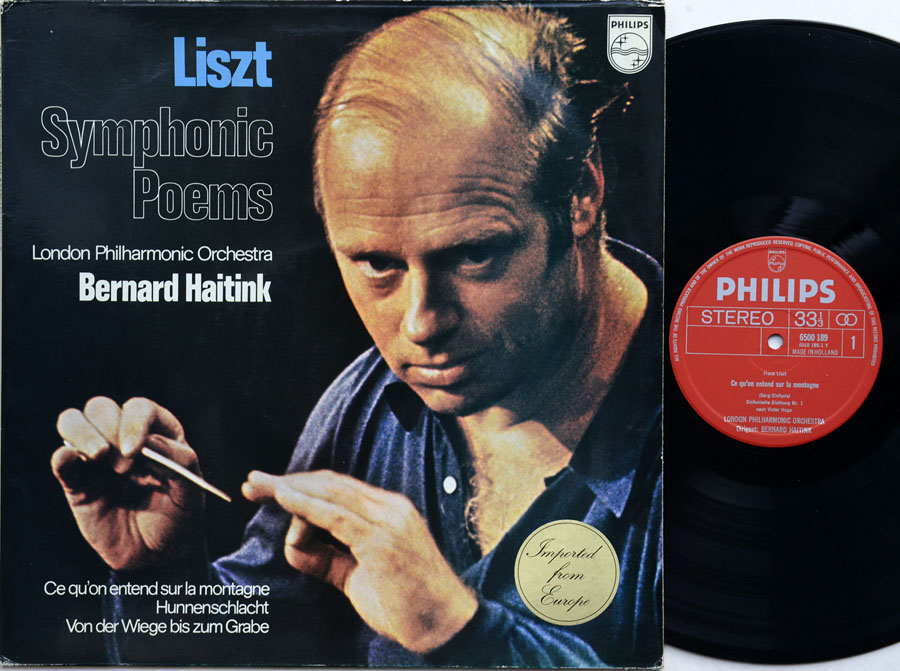

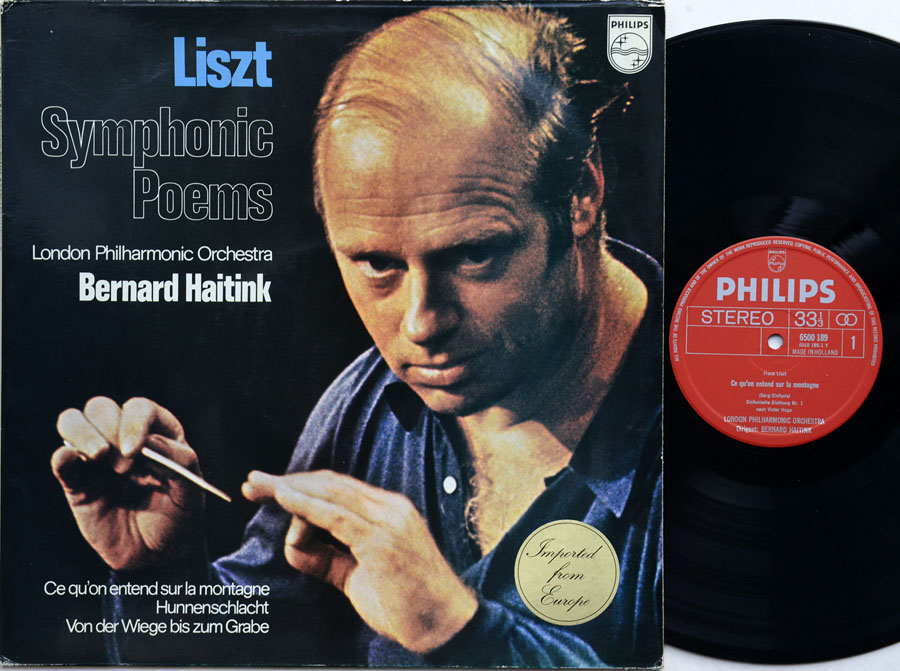

Philips 6500189 荷蘭籍的 海丁Bernard Haitink,任Concertgebouw Orchestra Amsterdam的指揮凡三十年,是一個「全才型」指揮。他為PHILIPS灌錄了李斯特全部的交響詩,共四張唱片。全部都是一流音效。這張唱片包括兩首交響詩,其中一首是《匈人之戰》。

Philips 6500046 這張唱片包括三首交響詩:Hungaria、Mazzppa和Hamlet

Philips 6500191 這張唱片包括三首本篇沒有介紹的交響詩。

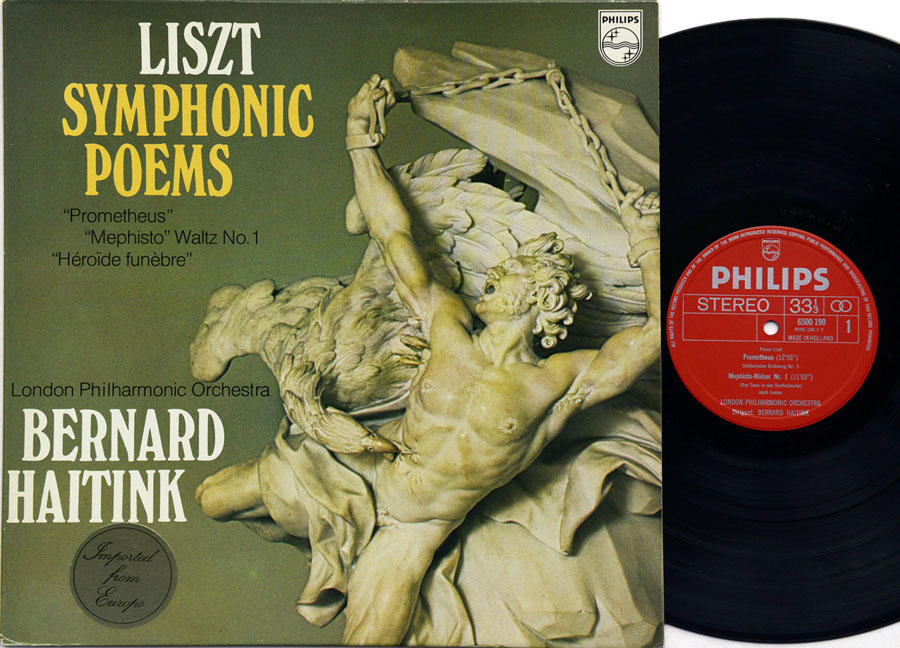

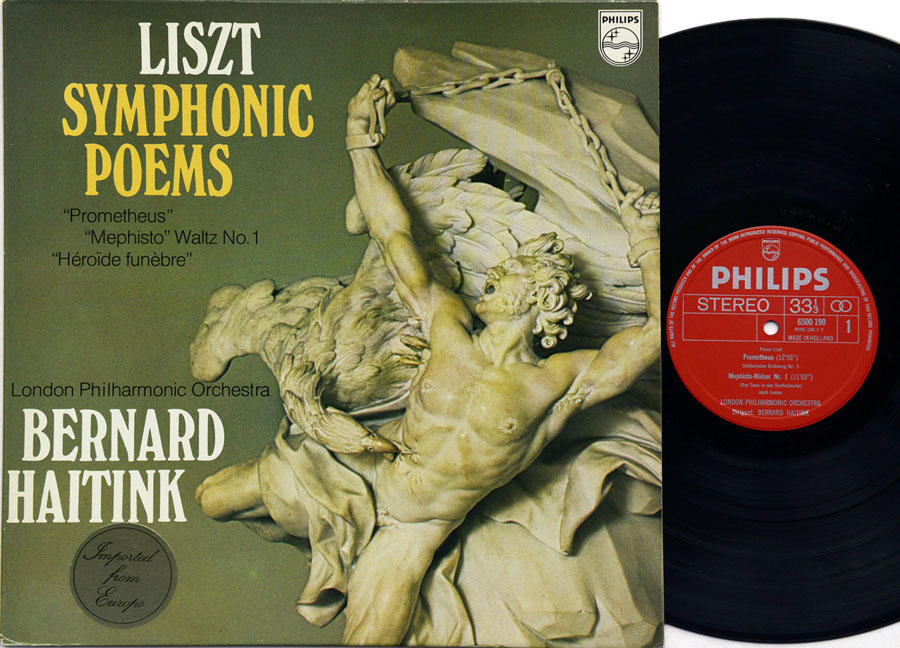

Philips 6500190 這張唱片包括本篇介紹的其中兩首,《普羅米修斯》和《英雄的葬禮》。

EMI1C-157-43-116至119共四張唱片。德籍指揮家Kurt Masur指揮布業交響樂團也替EMI灌錄全部李斯特的交響詩。這套和其它另一套共八張唱片收齊李斯特全部管弦樂作品,包括十三首交響詩。

EMI 1C-157-43-120至123共四張唱片,是Kurt Masur李詩特交響詩的第二套。

Westminster WST-14100 : 《匈人之戰》是一首頗受歡迎的交響詩。這一張主要是由Hermann Scherchen指揮李斯特的三首《匈牙利狂想曲Hungarian Rhapsodies》,但其中也加入一首《匈人之戰》。

DGG136266:這一張是由Ferenc Fricsay指揮的多首流行的管弦樂曲,其中一首是李斯特的《前奏曲》,要鬱金香版。

本篇原刊登於《發燒音響》2015年11月號,現刪去大量圖片,以符合《掌門天地》體裁。欲窺原文,請參看《發燒音響》原作。

中央音樂學院院長王次炤為女兒違規操辦婚宴被免職

來源: http://www.yicai.com/news/2015/12/4719374.html

中央音樂學院院長王次炤為女兒違規操辦婚宴被免職

一財網 姚君青 2015-12-01 11:35:00

教育部黨組召開視頻會通報3所高校4起違紀問題典型案件。

據中央紀委監察部網站,12月1日,教育部黨組召開視頻會,對近期查處的中央音樂學院、北京郵電大學、對外經濟貿易大學等3所部屬高校4起違反中央八項規定精神問題等典型案件進行通報。教育部黨組成員出席會議,部機關副處級以上黨員領導幹部、直屬單位領導班子成員,以及直屬高校領導班子成員和部處、院系黨政主要負責同誌分別在主會場和75個分會場參加會議。

1.中央音樂學院黨委常委、院長王次炤為其女違規操辦婚宴問題。

經查,2015年6月,王次炤在其女兒舉辦婚禮中,利用職務便利,接受與該校有共建關系北京某國際藝術中心提供的婚宴優惠價格,邀請學校同事、下屬參加婚禮並為婚禮服務(其中包括學校領導班子成員5人),造成不良影響,其行為違反中央八項規定精神和黨的廉潔紀律。學校黨委書記郭淑蘭作為全面從嚴治黨的第一責任人,對王次炤為其女違規操辦婚禮雖有要求但未予阻止,親自出席婚宴並致辭,沒有嚴格履行主體責任。學校黨委副書記、紀委書記逄煥磊作為落實黨風廉政建設監督責任的第一人,對王次炤為其女違規操辦婚禮未予阻止,親自出席婚宴,沒有嚴格履行監督責任。經教育部黨組、北京市紀委研究決定,給予王次炤黨內嚴重警告處分,免去其中央音樂學院黨委常委、委員、院長職務;分別給予郭淑蘭、逄煥磊黨內警告處分。

2.北京郵電大學虛列支出套取資金設立“小金庫”問題。

經查,自2003年起,特別是中央八項規定出臺以後,北京郵電大學有關部門及科研人員通過列支會議費、餐費、住宿費等方式,將套取資金(主要為科研經費)支付到北郵科技酒店,用於有關支出,結余資金形成“小金庫”,涉及資金達到280余萬元,造成國家和學校資金流失,嚴重違反工作紀律、財經紀律和廉潔紀律。該校出現大範圍違規違紀問題,既反映了學校監管工作失之於寬、失之於軟,制度執行不到位,也反映了學校對黨員幹部教育、監督、管理不嚴格,黨風廉政建設主體責任和監督責任落實不到位。為嚴肅執紀問責,經教育部黨組、北京市紀委研究決定,給予負有領導責任的北京郵電大學黨委常委、副校長楊放春黨內嚴重警告處分,免去其北京郵電大學黨委常委、委員、副校長職務;給予黨委書記王亞傑黨內嚴重警告處分,給予黨委副書記、紀委書記董晞黨內警告處分。

3.對外經濟貿易大學黨委常委、副校長劉亞和國際商學院原院長湯谷良違規兼職取酬等問題。

經查,自2009年1月至2014年12月,對外經濟貿易大學副校長劉亞在6家公司兼任獨立董事,取酬126.6萬元。劉亞在經濟實體中的兼職情況,未向組織報告,兼職取酬未在領導幹部個人有關事項報告中申報,嚴重違反了黨的廉潔紀律和組織紀律。經查,對外經濟貿易大學國際商學院原院長湯谷良在擔任院長期間,先後在4家上市公司兼任獨立董事,兼職取酬合計人民幣152.9萬元、港幣120萬元。湯谷良雖向學校報告了兼職,但隱瞞了取酬問題,還多次持因私護照出國執行公務,擅自延長出訪時間和更改行程路線,在科研經費中報銷其妻子、女兒往返美國機票費用,嚴重違反了黨的廉潔紀律、組織紀律和外事工作紀律。針對黨員領導幹部不得在企業中兼職取酬、不得用因私護照出國執行公務、不得套取挪用貪汙科研經費,中央三令五申,教育部開展過多次治理。對外經濟貿易大學黨委書記王玲、校長施建軍作為黨政主要負責人,對本單位發生的領導幹部兼職取酬等問題未能有效制止並查處,導致學校發生的違規行為長期得不到糾正,造成不良影響負有領導責任。經教育部黨組、北京市紀委研究決定,給予劉亞黨內嚴重警告處分,免去其對外經濟貿易大學黨委常委、委員、副校長職務,追繳其違規兼職所得;分別給予王玲和施建軍黨內警告處分。經對外經濟貿易大學黨委研究決定,給予湯谷良黨內嚴重警告處分、降低崗位等級處分,追繳其違規兼職所得。

教育部黨組書記、部長袁貴仁同誌在會議上強調指出,這次視頻會是教育部黨組召開的一次重要會議,采取這種方式、在這麽大範圍內通報違規違紀典型案件,主要目的就是落實中央全面從嚴治黨要求,敲響警鐘、亮起紅燈,發揮警示教育作用,進一步強化教育系統黨員幹部黨章黨規黨紀意識,打造風清氣正的教育政治生態,保證教育改革發展順利推進。教育部密集通報和曝光一批違規違紀問題,就是要釋放一種強烈信號,黨風廉政建設和反腐敗是一場輸不起的鬥爭,全面從嚴治黨是各級黨組織的政治責任,教育系統絕不允許不正之風和腐敗問題有存在之地,也絕不允許個別領導幹部在其位不履職、不盡責、不擔當。教育系統各級黨組織、廣大黨員幹部必須警醒起來、行動起來、嚴格起來,同頻共振、同向發力,全面做好從嚴治黨各項工作。會議要求,各單位要結合實際,對照檢查,舉一反三,學習貫徹中央新頒布的《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》,切實把政治紀律、政治規矩放在首位,深入開展一次黨規黨紀教育活動,深入開展一次八項規定精神落實情況回頭看,深入開展一次財經紀律大檢查。要求各級黨組織切實落實兩個責任,把全面從嚴治黨的主體責任扛在肩上、落到實處,“一把手”要履行好第一責任人的職責,抓好班子、帶好隊伍,敢於擔當、敢於亮劍,紀委要運用好監督執紀“四種形態”,依規依紀開展紀律審查。越往後執紀越嚴,此後再發現類似問題,將從重查處,嚴肅追責。(駐教育部紀檢組)

編輯:姚君青

對微信朋友圈已心生倦意?可以去豆瓣、網易雲音樂找新朋友

來源: http://www.iheima.com/space/2015/1202/153055.shtml

導讀 : 當親戚、同事等強關系人物越來越多進入微信時,人們反而越發不願意自如地在朋友圈發布內容了。

自互聯網誕生以來,社交一直是互聯網上的強需求。盡管QQ、微信、微博等大眾社交平臺已經足夠強勢,但並不意味著社交領域沒有機會。近來,垂直社交,尤其是基於興趣的垂直社交,被認為是移動互聯網時代一個巨大的風口,Instagram(圖片社交應用)、Linkin(職業社交應用)在全球頗受關註並獲得高估值足以證明。

在國內,如果說PC時代的百度貼吧、QQ群、婚戀網站等曾掀起過興趣社交的第一輪高潮的話,那麽在移動互聯網時代的今天,興趣社交正在迎來第二輪高潮。與第一輪高潮中大多數蜂擁而至之後曇花一現的產品不同,這一輪興趣社交產品顯然已更為理性成熟,且具備了持續生存和商業化的可能。代表產品如知乎、QQ興趣部落,以及豆瓣和網易雲音樂。其中,又以社區沈澱深厚的豆瓣和將“社交+”發揮得意外成功的網易雲音樂最值得關註。

興趣社交的大機會

社交是什麽?人與人的連接,只要滿足這一點都可以算是社交產品。社交產品層出不窮,有依照關系強弱分為熟人社交和陌生人社交,有按照人群或主題分為垂直領域社交、興趣社交,也有按照信息承載方式分為文字、圖片、視頻社交等。

目前來看,以QQ、微信為代表的大眾熟人社交已強勢到難以超越。但是,人們越來越發現,大眾社交發展到最後,即時通訊的功能越來越強化,而社區功能則難逃粘性下降的魔咒。比如微信,當親戚、同事等強關系人物越來越多進入時,人們反而越發不願意自如地在朋友圈發布內容了。

陌生人社交趁機而入。但是,令人遺憾的是,陌生人社交產品發展多年,並沒有發揮人們創造性的本能,而只是激發了荷爾蒙驅動的本能,陌陌、微信搖一搖、漂流瓶等產品最終最脫“約炮神器”的標簽,甚至連一些婚戀網站也成為網友眼中“一夜情的溫床”。

除了“約炮”,陌生人還會因為什麽而相吸相識?好在人與人相識還有一個重要原因是“共同的興趣愛好”。因為共同喜歡的一個明星,共同喜歡的電影、音樂、書籍甚至一張圖片,這種偏於精神層面的需求其實非常巨大,粘性也超乎想象。有人說,興趣正成為新時代下的第一生產力,百度貼吧以及PC時代的豆瓣,早前抓住了興趣社交的第一輪機會。

資料顯示, 2003年百度貼吧正式上線,憑借獨特的“興趣聚合”方式,在BBS、Blog、微博、微信等社交平臺的叠代中獨善其身長盛不衰,成為中國用戶興趣社交的典型代表。據國外知名科技網站Re/Code報道,截至2014年底,Twitter的月度平均活躍用戶數為2.84億人,活躍度下降7%,而被稱為“中國Twitter”的微博則已經持續低迷多年,相比之下,貼吧月活躍用戶超3億的數字非常好看。分析認為,基於興趣聚合的群體互動具有極強的用戶粘性,中國用戶對興趣社交的強需求,凸顯了貼吧平臺的長尾優勢和商業價值,使其能挺過生命周期的考驗。

進入移動互聯網時代,垂直社區更被認為將成為主流社區形式。有業內人士指出了其中原因:一、從PC的流量概念到移動的用戶概念,每一個人都能夠更加精準地被描述和定義;二、90後、00後新一代互聯網原住民,更加註重個性化和小眾化,更加熟練地在網絡中表達自我;三、移動購物和移動支付的成熟,使垂直社區也具備持續生存和盈利的可能。

這其中,基於書影音的豆瓣、基於音樂的網易雲音樂,以及基於圖片的Instagram、LOFTER成為各垂直興趣領域的代表產品。2014年底,QQ興趣部落的推出,更是把興趣社交推至第二波高潮。近期,騰訊、搜狗投資知乎,騰訊投資B站,以及京東要投資豆瓣的傳聞,巨頭雲集的局面都證明著這個領域已成為新的風口。

豆瓣以及興趣社區的商業化價值

還是從傳統的興趣社交產品百度貼吧說起。百度貼吧發展十多年,其實一度也陷入被唱衰的窘境。好在獨有的長尾優勢和強興趣社交產品特質為貼吧帶來了可觀的商業潛力。除了貼吧企業平臺和“貼吧合夥人”模式,百度貼吧在信息流廣告上的探索也值得借鑒。

近日,“慢公司”豆瓣發布新版本3.0的消息引起各方關註。其中尤以“豆瓣小事”這個新功能獲得的關註度最高。豆瓣小事內在邏輯脫胎於書影音條目下的即時討論與豆瓣小組,基本上可以理解為,在小組題目,也就是興趣名義下的,脫離書影音的即時討論。也就是說,豆瓣的策略已經從書影音社交轉向到了大眾興趣社交,即百度貼吧化。其中更強化了興趣社交概念。

在商業化上,熟悉豆瓣的用戶都清楚豆瓣曾經在圖書導購(向當當、亞馬遜、京東等平臺導購比價)、豆瓣閱讀(推出電子書)、電影購票、逼格廣告、豆瓣東西等商業化上做過嘗試,但表現平平。改版後的豆瓣,似乎透出了更大的商業化價值,它已不僅是一個匯集文藝青年的產品,而是擁有過億用戶的興趣社區,倘若與興趣掛鉤,不論是走營銷還是電商模式都有更大空間。近期豆瓣投資藝術品電商平臺藝客,未來會精準地幫助藝客導流,瞄準藝術品以及家居興趣用戶群。與生活掛鉤,未來可能還與資本熱捧的O2O結合起來。

有業內人士腦洞到,基於興趣社交,豆瓣未來還可以做興趣營銷平臺,生活點評平臺,生活電商導購平臺……做興趣社交,豆瓣將擁有更廣闊的商業化未來,想象空間還是很大的。

近期,傳聞京東1.5億美元投資控股豆瓣,雖然被雙方否認,但是相信這並非空穴來風——已發展到一定瓶頸的京東,試圖借助豆瓣的社區屬性獲得新的增長動力,不失為一個好的方向。

網易雲音樂及“社交+”的長尾優勢

曾有人分析,知乎、豆瓣、網易雲音樂、B 站有什麽共同點?為什麽他們都擁有一致的高用戶粘性?答案是,他們都是擁有社交基因和UGC 屬性的產品,具有長尾優勢。

對於任何一款互聯網產品來說,社交基因都是增強產品活躍度和用戶粘性的關鍵因素。由此,“社交+”成為“互聯網+”浪潮里最具潛力的一個分支。網易雲音樂在音樂+社交上的成功,就是一個有力例證。

比達咨詢(BigData-Research)2015年8月發布的《2015年上半年中國手機音樂APP市場研究報告》顯示,網易雲音樂人均日均打開3.8次排名第一,緊隨其後的才是酷我音樂、QQ音樂排名、百度音樂等。在近期知微發布的《移動音樂應用品牌影響力報告》中,網易雲音樂在用戶評論、分享等互動方面亦表現突出。

與豆瓣某些方面相似,都有著過億忠實優質用戶的網易雲音樂,也是近兩年興起的興趣社交的典型代表。不過與豆瓣稍有不同的是,網易雲音樂本質上是一個移動音樂應用,它的興趣社交是基於音樂上的社交。成立較晚的網易雲音樂近兩年通過“音樂+社交”的差異化定位,建立了自己的競爭門檻,成為業界不可小覷的新銳產品。

優秀的科技產品會改變人們做事的方式,iPhone和iPad就是這幾年來最好的例子,Twitter也是,這些產品都創造了新的用戶體驗或者改變了人們原有的一些習慣。在音樂產品中,網易雲音樂的優秀之處即是,通過社交元素的加入,改變了人們聽歌的固有習慣。在網易雲音樂出現前的音樂播放器時代,用戶聽歌都是打開後放口袋里,然後去幹別的事,而網易雲音樂培育了人們“聽歌看評論”的習慣和氛圍,掀起了“無評論不音樂”的潮流。

除了評論區,網易雲音樂上的社交屬性還體現在“朋友動態”和“附近人”上,以及可以連接人與人的UGC歌單制作和分享上。這些功能都增加了用戶目光停留在應用上的時間,這才是網易雲音樂最大的商業化價值所在。試想,如果用戶聽歌時都把你放在口袋,除了向用戶付費,你還有多少商業化可能,你總不能在每首歌前都加個前貼片廣告吧?而活躍的評論區和朋友圈,恰似百度貼吧和微信朋友圈,可嫁接信息流廣告等各種商業模式。事實上,已有業內人指出,網易雲音樂每首歌的評論區都相當於一個小貼吧,聚集起了同喜歡這首歌的一群用戶,“刷網易雲音樂評論”已成為用戶新興的社交行為。

除了網易雲音樂的社交+音樂,其實在各個興趣細分領域都可複制“社交+”模式,比如社交+圖片,社交+運動,社交+電商。以跟商業最接近的社交+電商為例。分析認為,社交型電商對於長尾產品有著較強的掃射能力。通過口碑傳播和眾包的挖掘機制,能夠將一些小眾商品的銷售渠道迅速通過亞文化和社群的連接,鋪到潛在的消費者面前。

長尾理論說到,在富足經濟(economics of abundance) 下,科技發展使得商品生產、庫存和銷售的邊際成本大幅下降,出現範圍經濟,從而為滿足人們的個性化需求提供可能;能夠規模性地滿足人們的個性化需求,聚合大量利基市場(niche market)的公司,其占據的市場份額能夠與傳統的大公司相匹敵,甚至更大 。可見,“社交+”充滿機會。但是依然要說,機會很大,而能做好尤其做持久並不容易。殘酷的是,很多圖片社交App僅僅曇花一現。

版權聲明:

本文作者何鳳丹,文中所述為作者獨立觀點,不代表i黑馬立場。

Next Page

〈普羅米修斯 Prometheus〉

〈普羅米修斯 Prometheus〉